文学类文本阅读·散文·教材溯源 追根教材-2025年高考语文一轮备考宝典(新高考通用)

文档属性

| 名称 | 文学类文本阅读·散文·教材溯源 追根教材-2025年高考语文一轮备考宝典(新高考通用) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 466.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 10:33:09 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

文学类文本阅读·散文

教材溯源 追根教材

散文阅读回归高考的趋势越来越明显,2023年全国甲卷考查了巴金的《机械的诗——旅途随笔之一》;2022年新高考Ⅱ卷考查了李广田的《到橘子林去》,全国乙卷考查了萧红的《“九 八”致弟弟书》;2021年新高考Ⅱ卷考查了废名的《放猖》《莫须有先生教国语》双文本,全国甲卷考查了王小鹰的《当痛苦大于力量的时候》;2020年新高考Ⅰ卷考查了于坚的《建水记》(之四),全国Ⅲ卷考查了蒋子龙的《记忆里的光》。这些作品贴近当下的现实生活、风俗特色,注重场景描绘。近年来,高考命题呈现出适度关联教材内容的趋势,命题的选材与设问从教材合理迁移,所以学生要立足教材,备战高考。加强教材相关文本的深度挖掘,将有助于我们在散文阅读中冲击高分。

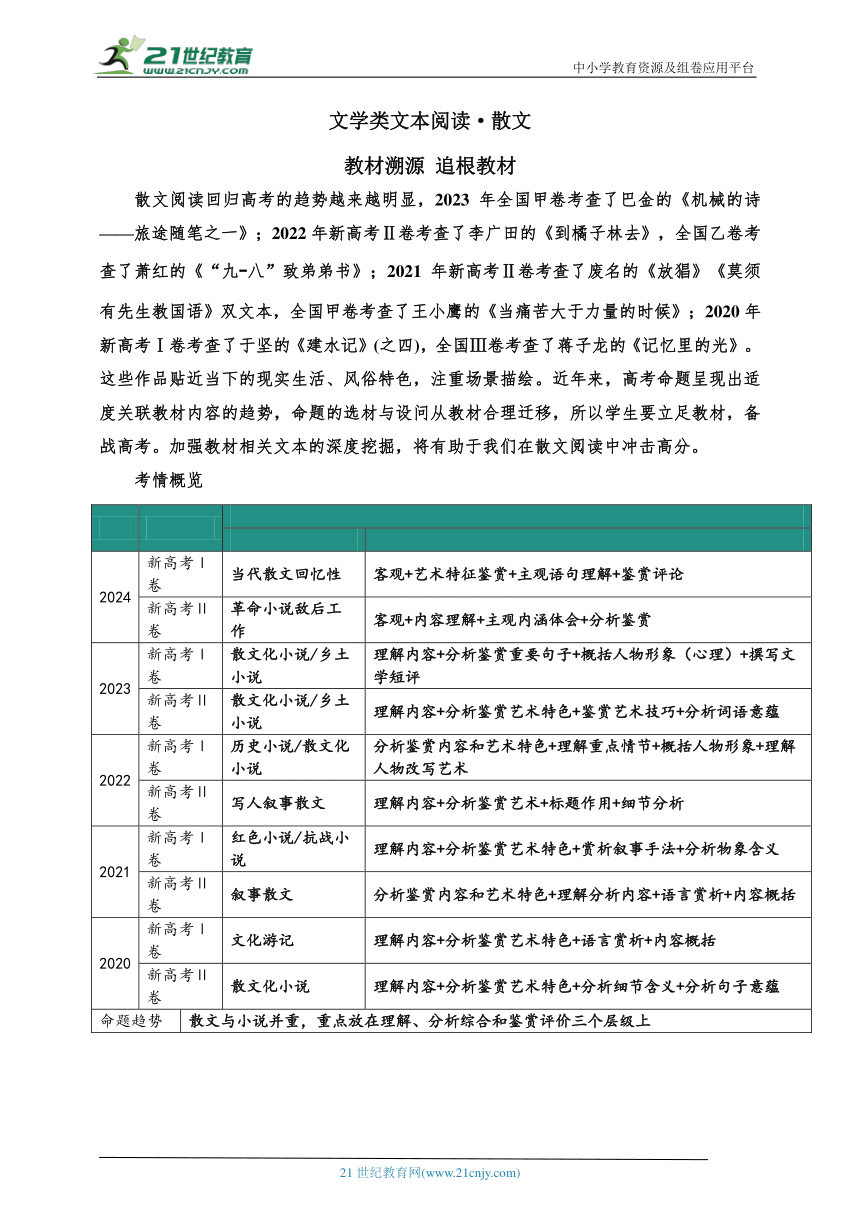

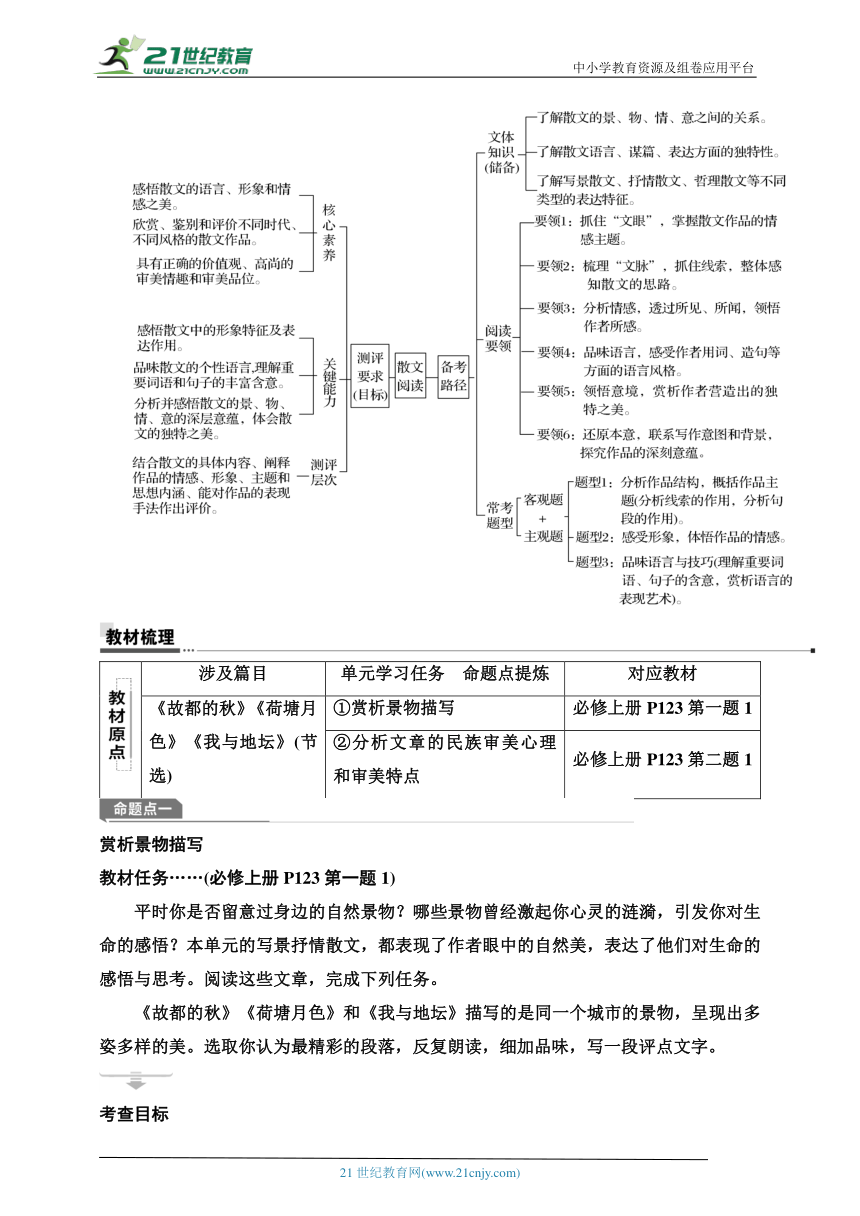

考情概览

2024 新高考Ⅰ卷 当代散文回忆性 客观+艺术特征鉴赏+主观语句理解+鉴赏评论

新高考Ⅱ卷 革命小说敌后工作 客观+内容理解+主观内涵体会+分析鉴赏

2023 新高考Ⅰ卷 散文化小说/乡土小说 理解内容+分析鉴赏重要句子+概括人物形象(心理)+撰写文学短评

新高考Ⅱ卷 散文化小说/乡土小说 理解内容+分析鉴赏艺术特色+鉴赏艺术技巧+分析词语意蕴

2022 新高考Ⅰ卷 历史小说/散文化小说 分析鉴赏内容和艺术特色+理解重点情节+概括人物形象+理解人物改写艺术

新高考Ⅱ卷 写人叙事散文 理解内容+分析鉴赏艺术+标题作用+细节分析

2021 新高考Ⅰ卷 红色小说/抗战小说 理解内容+分析鉴赏艺术特色+赏析叙事手法+分析物象含义

新高考Ⅱ卷 叙事散文 分析鉴赏内容和艺术特色+理解分析内容+语言赏析+内容概括

2020 新高考Ⅰ卷 文化游记 理解内容+分析鉴赏艺术特色+语言赏析+内容概括

新高考Ⅱ卷 散文化小说 理解内容+分析鉴赏艺术特色+分析细节含义+分析句子意蕴

命题趋势 散文与小说并重,重点放在理解、分析综合和鉴赏评价三个层级上

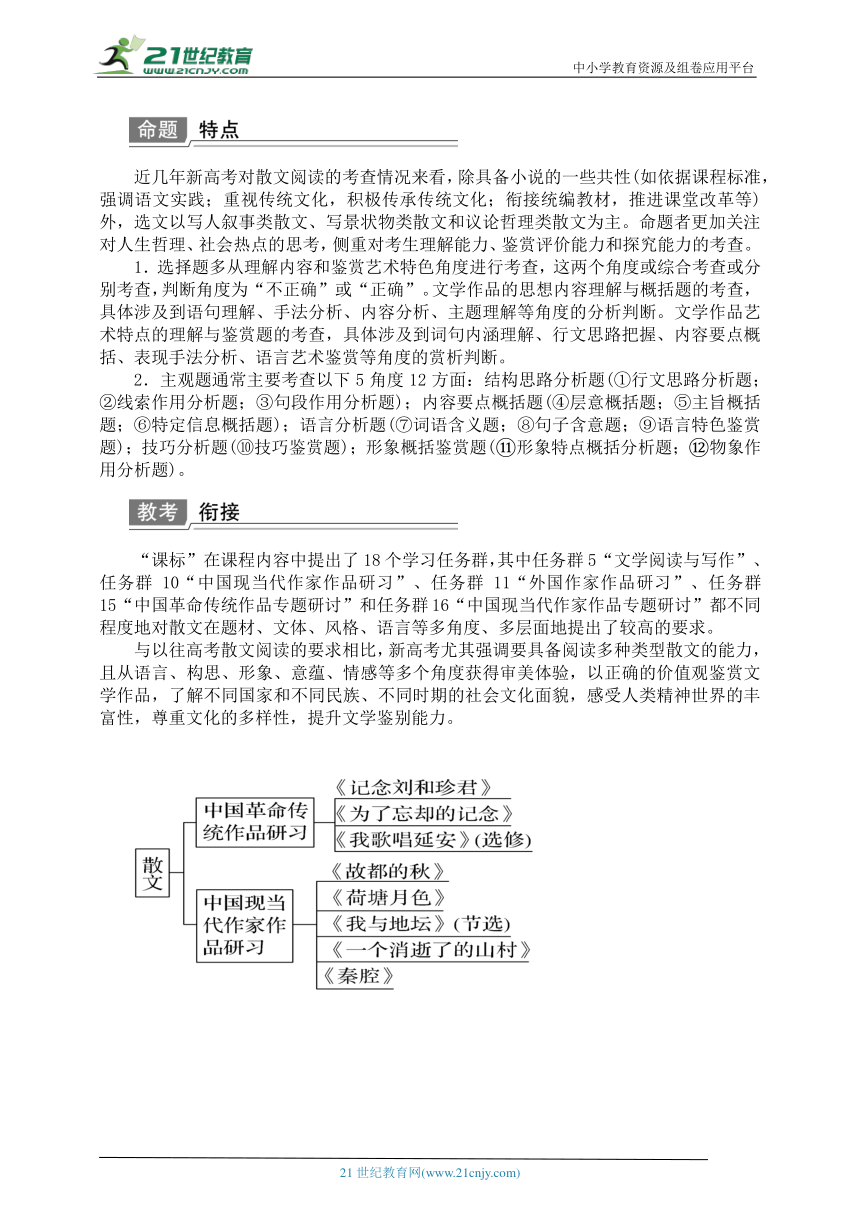

近几年新高考对散文阅读的考查情况来看,除具备小说的一些共性(如依据课程标准,强调语文实践;重视传统文化,积极传承传统文化;衔接统编教材,推进课堂改革等)外,选文以写人叙事类散文、写景状物类散文和议论哲理类散文为主。命题者更加关注对人生哲理、社会热点的思考,侧重对考生理解能力、鉴赏评价能力和探究能力的考查。

1.选择题多从理解内容和鉴赏艺术特色角度进行考查,这两个角度或综合考查或分别考查,判断角度为“不正确”或“正确”。文学作品的思想内容理解与概括题的考查,具体涉及到语句理解、手法分析、内容分析、主题理解等角度的分析判断。文学作品艺术特点的理解与鉴赏题的考查,具体涉及到词句内涵理解、行文思路把握、内容要点概括、表现手法分析、语言艺术鉴赏等角度的赏析判断。

2.主观题通常主要考查以下5角度12方面:结构思路分析题(①行文思路分析题;②线索作用分析题;③句段作用分析题);内容要点概括题(④层意概括题;⑤主旨概括题;⑥特定信息概括题);语言分析题(⑦词语含义题;⑧句子含意题;⑨语言特色鉴赏题);技巧分析题(⑩技巧鉴赏题);形象概括鉴赏题( 形象特点概括分析题; 物象作用分析题)。

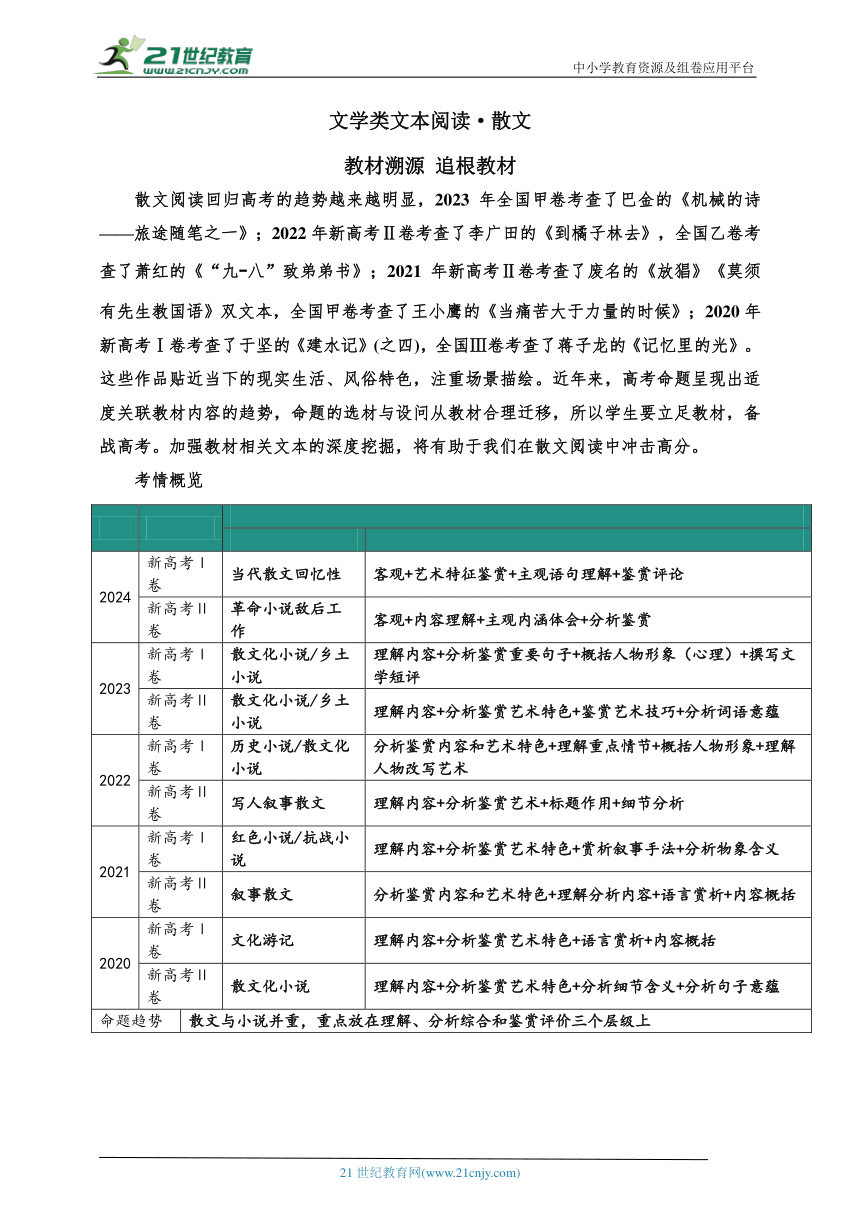

“课标”在课程内容中提出了18个学习任务群,其中任务群5“文学阅读与写作”、任务群10“中国现当代作家作品研习”、任务群11“外国作家作品研习”、任务群15“中国革命传统作品专题研讨”和任务群16“中国现当代作家作品专题研讨”都不同程度地对散文在题材、文体、风格、语言等多角度、多层面地提出了较高的要求。

与以往高考散文阅读的要求相比,新高考尤其强调要具备阅读多种类型散文的能力,且从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度获得审美体验,以正确的价值观鉴赏文学作品,了解不同国家和不同民族、不同时期的社会文化面貌,感受人类精神世界的丰富性,尊重文化的多样性,提升文学鉴别能力。

涉及篇目 单元学习任务?命题点提炼 对应教材

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》(节选) ①赏析景物描写 必修上册P123第一题1

②分析文章的民族审美心理和审美特点 必修上册P123第二题1

赏析景物描写

教材任务……(必修上册P123第一题1)

平时你是否留意过身边的自然景物?哪些景物曾经激起你心灵的涟漪,引发你对生命的感悟?本单元的写景抒情散文,都表现了作者眼中的自然美,表达了他们对生命的感悟与思考。阅读这些文章,完成下列任务。

《故都的秋》《荷塘月色》和《我与地坛》描写的是同一个城市的景物,呈现出多姿多样的美。选取你认为最精彩的段落,反复朗读,细加品味,写一段评点文字。

考查目标

本任务主要是围绕着景物描写来设计的。本单元选取的五篇散文,都是写景抒情的名篇,其中前三篇《故都的秋》《荷塘月色》和《我与地坛》,都是现代散文,虽然写的都是同一座城市,但风格各异,各有精彩。写景是抒情的基础,作者要抒发自己的思想感情,就先要写好景物。这三篇文章最突出的特点是都抓住了景物的独特之处,带着强烈的主观感彩对其精心描绘,因此,景物特点突出,个性独特鲜明。重点分析文中的写作技巧,看看作家们是如何抓住景物的特点,写出景物之美的。

命题点提炼 赏析景物描写

散文中的景物描写(如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等)作用很大,或交代故事发生的地点背景;或渲染气氛,烘托人物的心情;或寄托人物的思想感情,反映人物的性格和品质。因此赏析景物描写的表达特色是高考命题的重要方向。但是近几年高考试题中还未出现直接的考查,这应该引起我们的注意。

(必修上册《故都的秋》)在文中,作者对北平秋天的那些著名的风景只是点到为止,而主要描写普遍存在于家家户户、街头巷尾的那些景象,原因是什么?

[答案] 有三个原因:①这是由作者的思想决定的,他想追求“清”“静”的生活,内心又笼罩着淡淡的“悲凉”,那些著名风景区都是游人云集、热闹非凡的地方,那里的景色难以表达作者的这种思想;②那些著名的风景,是古往今来墨客吟咏北平秋天常用的题材,虽富于秋的特色,但不容易道出新意来;③“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,对于那些常见的景象,人们虽然很熟悉,但是往往忽略了它们的特殊意味,作者把它们挖掘出来,集中起来,使人更深刻地体味到北平的秋“味”。

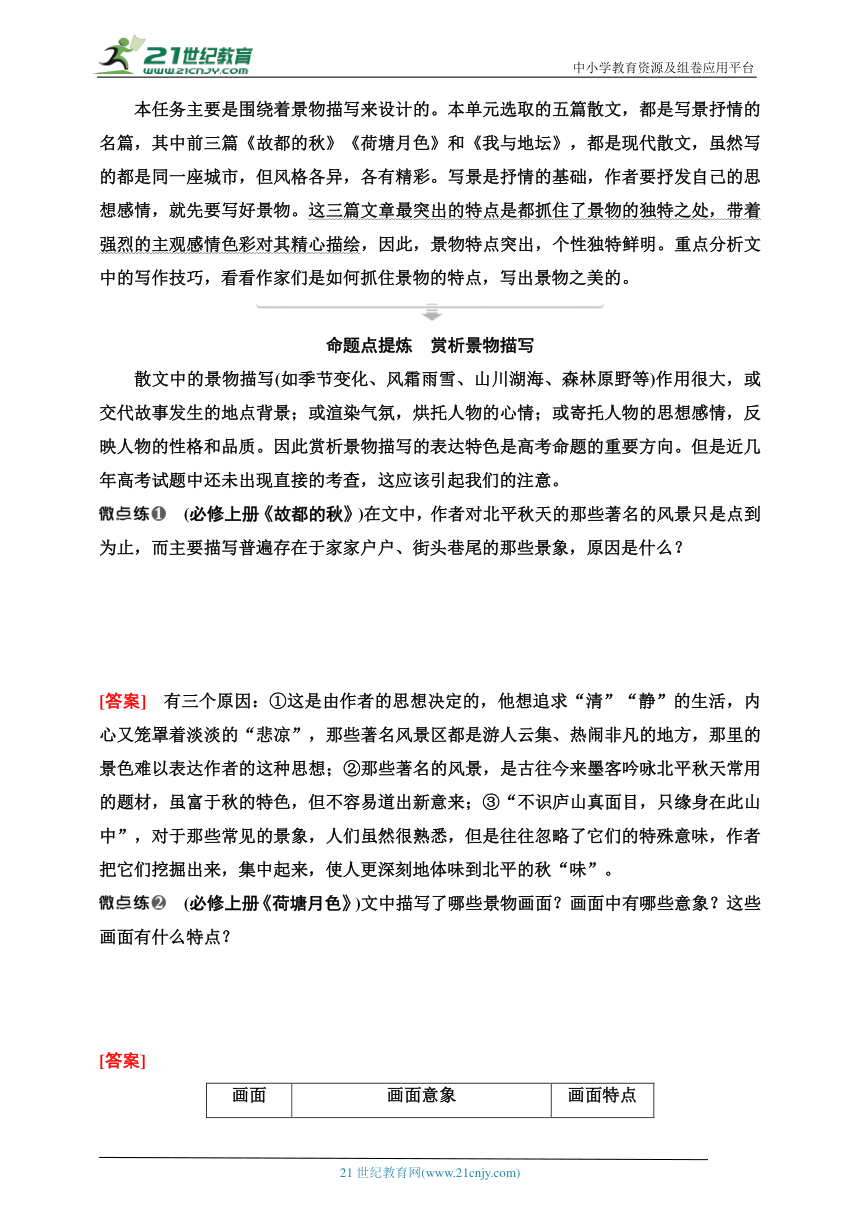

(必修上册《荷塘月色》)文中描写了哪些景物画面?画面中有哪些意象?这些画面有什么特点?

[答案]

画面 画面意象 画面特点

月下小径 小煤屑路、许多树 幽僻、寂静

月下荷塘 荷叶、荷花、荷香、荷波、流水 幽静、淡雅

荷塘月色 月光、青雾、树影 朦胧、缥缈

荷塘四面 树色、树姿、远山、蝉声、蛙声 阴沉、模糊

[必修上册《我与地坛》(节选)]文中的景物描写有什么作用?

[答案] ①衬托作者的心境,如开头写古园的破落荒芜,表现了作者身处苦难中的心境。②为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、荒芜的古园中,作者很容易展开对生命的思考。③景物描写实际上也是作者对“生命”“世界”的解读。如文中写“蜂儿”“蚂蚁”“瓢虫”等小昆虫都按自己的方式生存着,活动着,向人们展现出缤纷的生命世界,无言地诉说着生命的美丽。这些一方面是为了证明地坛“荒芜但并不衰败”,另一方面也是告诉作者:虽然身有残疾,但不能一味消极地只想到死,而应以平静的心态看待死亡。作者在这里获得了坚强活下去的勇气。④借景物描写,表达作者对母亲的思念。如母亲虽已去世,但作者依旧“在老柏树旁”“在草地上在颓墙边”思念母亲,他从“雾罩的清晨”,呆呆地坐到“鸟儿归巢的傍晚”,直至“古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光”,幻想着母亲还会像从前那样再来这园中找自己。此处景物描写成功地渲染了物是人非的沧桑感,把作者思念母亲的痛苦写得深沉而悲凉。

[必修上册《我与地坛》(节选)]请赏析下面的景物描写。

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一个蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。

[答案] 这段景物描写,选取蜂儿、蚂蚁、瓢虫、树干、草叶等昆虫和植物,运用比喻、拟人修辞,写出它们生长在这寂寞的园子里,却有着顽强的生命力。所以作者说:“园子荒芜但并不衰败。”

分析文章的民族审美心理和审美特点

教材任务……(必修上册P123第二题1)

在郁达夫的笔下,故都的秋特别“清”“静”“悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。阅读《故都的秋》,分析其中哪些地方体现了民族审美心理和审美特点。

考查目标

本任务需要在学习课文的基础上,结合作者的经历、性格、审美趣味等,进一步挖掘文中的文化内涵。中国古代文人向来有悲秋的传统,如宋玉的《九辩》“悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰”,杜甫的《秋兴》“听猿实下三声泪”,马致远的《天净沙·秋思》“断肠人在天涯”,林黛玉的葬花词“已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉”……都是把秋当作一种人生的悲苦来抒写的。而在郁达夫的眼中,“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。他欣赏的正是这样一种萧瑟、悲凉之美。因此文中所展示的,是冷色调的牵牛花、铺得满地的槐花的落蕊、疏疏落落的秋草等带有衰败意味的景物。这些正体现了传统文人的审美情趣与审美追求。

命题点提炼 分析文章的民族审美心理和审美特点

民族审美心理指一个民族区别于其他民族的审美趣味、审美能力、审美理想的独特心理结构。特定的生活条件、生活方式、自然环境及血统遗传等因素,使一个民族的各个阶级、集团和个人具备了共同的、相对稳定的审美意识、民族性格,这种共同性常常以系统的整体功能呈现于民族成员的审美实践活动中。2020年新高考Ⅰ卷的《建水记》(之四)“本文记建水城时,在饮食描写上花费了大量笔墨,对此你如何理解?”一题,就考查了这一命题点。

(必修上册《故都的秋》)在郁达夫的笔下,故都的秋特别“清”“静”“悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。阅读《故都的秋》,分析其中哪些地方体现了民族审美心理和审美特点。

[答案] 《故都的秋》的文眼是“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。清、静可以说是景物的特点,而这悲凉则是人的感受,或者说,是郁达夫特别的感受。作者把秋的悲凉作为自己的艺术个性和审美追求。文章在以下三个方面体现了作者的悲凉美,也体现了民族审美心理和审美特点:①自然之景——赏悲凉之景。故都的秋,是悲凉的,首先悲凉在秋景。本文中描绘秋景主要在第3~11段,描绘了五幅秋景图,秋园静观、秋槐落蕊、秋蝉残鸣、秋雨话凉、秋果喜人。秋园静观,既有视觉形象,也有听觉形象,景物描写十分细致,并且写了观景时的心态、动作,“细数”“静对”,透露出一种惬意和悠闲。而他对景物的形容,则反映出清、静、悲凉的特点。②景中之情——品景中之情。对故都秋色的向往、眷念和赞美之情;落寞、孤独、忧伤之情。郁达夫的“落寞、孤独、忧伤”之情由第12段可知,是因为中国文人的悲秋情结。不仅如此,这悲凉还源自作者的经历。作者感伤于国土沦丧,热烈的爱国心和无力改变现状的矛盾心理交织成一曲爱国的秋的悲歌。③人文之景——悟情中之理。在郁达夫眼中,秋是一碗浓茶,清晨起来,尽可泡一碗浓茶静观秋景。郁达夫是一个伟大的爱国主义者,爱国是他毕生的精神支柱。在这颠沛流离的生活中,这个爱国赤子仍能以品茶之心来观秋景,这悲凉之中,蕴藏着更高一层的情理境界。

【实战演练】

一、阅读下面的文字,完成1~4题。

十九岁的秋天

[日]永井荷风

近几年,读报时,我感到东亚风云变幻,文字同源的日中两国似乎并无交好之意。回想起自己十九岁那年的秋天,随父母一起去上海游玩儿时的林林总总,已恍如隔世。

家父甚好唐诗宋词,因此很早便结识了一些清朝文人。在我儿时,父亲的书房和会客室的壁龛里总挂着何如璋、叶松石、王漆园等清朝名士的书画。

何如璋作为清朝公使,大概从明治十年开始,便常驻于东京。

那时,每逢院中梅花凋零,家中的会客室里总会挂出何如璋挥毫所书的东坡绝句——《东栏梨花》。我如今虽已耄耋之年,但仍能诵出这二十八个字:

梨花淡白柳深青,

柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,

人生看得几清明。

何如璋在明治时期的儒生墨客中颇受尊重。几乎所有的诗文作品集里都有他的题字和书评。

我于明治三十年(一八九七)九月离开东京。轮船因要装货,故在码头停留了两天两夜。我借此游览了京都大阪的名胜古迹,尽情地享受着人生的首次旅行。①那时的情景早已淡漠在风尘中。

轮船刚抵达长崎时,一个中国人登船拜访了父亲。他身穿淡紫色长衫,嘴里叼着烟卷,看样子像个商人。那时,长崎还没有供轮船停靠的码头,所以他乘小船而来。在离开时,②他一边下舷梯,一边“舢板!舢板!”地呼唤着小船。这声音让我激动不已,仿佛自己已处在那遥远的异国他乡。多年后的今天,我仍然无法忘怀那种难以言表的感觉。

轮船在清晨到达长崎,又迎着夕阳重新出航。翌日午后,我们进入吴淞江的入河口,在芦荻之间略作等待,趁着涨潮,抵达上海码头。那年春天,父亲辞官从商,开始接手上海某公司的业务,所以前来迎接我们的人很多。③码头上停着威风凛凛的双头马车。在东京,拉铁道马车的马匹个个都骨瘦如柴,一副营养不良的样子。与之相比,这两匹马健硕有力,甚是讨人喜爱。随车还配着车夫和随从各两名。他们戴着坠有红穗的帽子,身穿白色制服,红色的袖口和领口鲜艳夺目。那时候驻东京的欧美公使所乘坐的马车也不过如此。所以车中的我们有一种自己是贵族的错觉。

父亲的住处就安排在公司里,离码头只有两三条街的距离。马鞭声音乍响未落,我们就沿着石墙进入一道铁门,在一座法式的灰色石建筑前停了下来。

吃过晚饭,父亲公司的人带我转了转。走了一个来小时,估计来回路程得超过一日里。

我回到房间,躺在床上,虽然疲惫不堪,但却辗转难眠。心底激荡的波澜有了深刻的质变,已不再单单是刚踏上这片土地时的兴奋与好奇。那时,年幼无知的我,尚不知“异国情调”这个词,更别说认知和剖析这样的心境,能做的仅是从感官上肤浅地体会这一切。

但每日沉浸其中,我也终于模模糊糊地开始感受到由外国文化所唤起的别样情怀。我曾遇见锣鼓喧天、浩浩荡荡的道台队伍;也曾目睹暮色时分,哭声震天的奔丧女眷。这些奇异的风俗令我惊奇不已。此外,田园林间,美丽妇人头戴桂花、乘坐马车的情景;萧条徐园,回廊上所挂的对联,以及昏暗中庭里,默默盛开在秋日的寂寞野花,还有连接剧院和茶馆的繁华街道。这一切都让我愈发感到异国色彩的夺目绚烂。

大正二年(一九一三),二次革命之后,中国人改掉了清朝二百余年的旧风俗,开始和我们一样接纳欧美文明。因此,三十年前我所目睹的缤纷色彩想必现已在新上海的街头销声匿迹了。

和江户时代一样,清朝的历法也是阴历。某日,我和父母乘马车到郊外一座名为龙华寺的古刹游玩。坐在马车上,父亲说到上海市中心既无可登高之处,又无能望远之景,唯有站在郊外龙华寺的塔顶上,才可眺望到云雾渺渺间,低伏于远处的群山。上海远郊的平原上,杨柳影疏,蒹葭萋萋,桑枝低垂,放眼望去无边无际。而龙华寺便隐没其中。现在回想起来,那天好像是九月初九重阳节。喜好汉诗的日本文人自江户时代便热衷于这个节日。重阳佳节,登高望远,赏秋菊、摘茱萸,赋诗言情。

到了昭和时代,日本人都将秋高气爽游山一事称为远足。这是从美国传来的新词。但在我这样顽固不化的人看来,仅自古以来所用的“登高”一词便足够了。

我不记得那年的阴历九月十三是阳历的哪一天,只记得那天吃过晚饭,父亲与我在书房闲聊时,说到今天是九月十三,便即兴作诗一首。

芦花如雪雁声寒,

把酒南楼夜欲残。

四口一家固是客,

天涯俱见月团乐。

我本想在上海找个合适的大学,这样便可长居于此。因为若是回到东京,便得接受征兵体检。不过让我最不可忍受的是即便上了大学,也得学习柔道等无聊的东西。然而,事不遂我愿,那年冬天,我便和母亲乘船回到东京。我离开上海时,已是初冬时节。

如今回首,这一切仿佛是自己三十六七年前做的一场黄粱美梦。如潺潺流水般,匆匆逝去的岁月不曾为何人停下脚步,正如东坡居士诗中所言:④“惆怅东栏一株雪,人生看得几清明。”

写于甲戌年(一九三四)十月

(有删改)

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章开头部分,由不尽如人意的现实引出对十九岁那年秋天到达上海的回忆,继而感慨良多。

B.父亲对中国文化的喜爱及自己年岁虽高却能脱口说出诗句,足见作者一家深受中国文化影响。

C.中国原有让年轻的作者好奇的绚烂夺目的“异国情调”,但在欧美文明的冲击下早就销声匿迹。

D.作者对于把中日有登高望远,赏秋菊、摘茱萸,赋诗言情习俗的重阳节改为“远足”颇有微词。

C [本题考查学生对文本内容的理解能力。

C.“早就销声匿迹”错误。由原文“大正二年(一九一三),二次革命之后,中国人改掉了清朝二百余年的旧风俗,开始和我们一样接纳欧美文明。因此,三十年前我所目睹的缤纷色彩想必现已在新上海的街头销声匿迹了”可知,“在欧美文明的冲击下早就销声匿迹”是作者的一种主观想法,而不一定是客观现实。故选C。]

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A.句子①中“淡漠”一词,准确写出对第一次在京都大阪旅行未能留下印象,与后文形成对比。

B.句子②中两个“舢板”连用,生动再现了来登船拜访父亲的中国友人内心的无比急切和激动。

C.句子③将上海的马与日本的马对照着写,突出了两者的不同,体现了作者当时真实的感受。

D.句子④的诗句引用,与前文相照应,更增强了中国文化韵味,体现了作者的中国文化情结。

B [本题考查学生对重要句子的分析和鉴赏能力。

B.“来登船拜访父亲的中国友人内心的无比急切和激动”错误。本处表现的是作者看到来登船拜访父亲的中国友人时内心的激动之情。故选B。]

3.中日两国都有重阳节“赋诗言情”的习俗,请你为文中作者默写出一句相关诗句并揣摩作者此时的心理感受。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生对人物心理的把握能力。

本处是写九月九日重阳佳节那天,“我”和父母乘马车去龙华寺的古刹游玩时登高远眺时的景象,因为作者对中国的喜爱,所以作者看到上海郊外的景色时,表现了作者内心的喜悦之情。

当时喜好汉诗的日本文人自江户时代便热衷于重阳节,并且都有重阳佳节登高望远,赏秋菊、摘茱萸,赋诗言情的传统习俗,所以“我”在这一天登高望远,体现出“我”对中国传统文化的喜爱之情。

重阳佳节登高望远本身就有对亲人故乡的思念之情,而当时喜好汉诗的日本文人自江户时代便热衷于重阳节,所以作者身在异地,自然而然会想到自己的国家,想到自己的故乡,所以表达了对家乡的思念之情。

而“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”就能体现对故乡的思念之情。

【答案】 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

情感:①对故乡的思念之情;②对所看到的上海景色的喜爱之情;③对中国传统文化的喜爱之情。

★4.这篇散文流露出伤感的感情基调,作者是通过哪些具体事件来表达这种情感的?请简要概括。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生理解文章内容、筛选并概括信息的能力。

本文回忆的是自己十九岁那年的秋天,随父母一起去上海游玩儿时的林林总总,写到“我”对中国以及中国文化的喜爱之情,而文章的开篇却写到“近几年,读报时,我感到东亚风云变幻,文字同源的日中两国似乎并无交好之意”,所以表达了“我”对中日两国无交好之意的遗憾之情。

文章写到“我”在上海时看到的绚烂夺目的异国色彩,但是二次革命后,中国人改掉了清朝二百余年的旧风俗,开始接纳欧美文明,所以“我”三十年前所目睹的缤纷色彩想必现已在新上海的街头销声匿迹了,所以表达了“我”对上海的缤纷色彩被欧美文化影响的无奈之情。

文章写到九月九日重阳佳节的时候,“我”和父母乘马车到郊外一座名为龙华寺的古刹游玩,登上龙华寺的塔顶向远处眺望,看到上海的景色而感到喜悦,而喜好汉诗的日本文人自江户时代也热衷于这个节日,所以表达了“我”在异国他乡登高远眺既兴奋又惆怅的情感。

文章的结尾写到“我”本想在上海找个合适的大学,这样便可长居于此。因为若是回到东京,便得接受征兵体检。不过让“我”最不可忍受的是即便上了大学,也得学习柔道等无聊的东西。然而,事不遂我愿,那年冬天,“我”便和母亲乘船回到东京,所以表达了“我”对不能留在中国而被迫回国的无奈之情。

【答案】 ①对中日两国无交好之意的遗憾之情;②对上海的缤纷色彩被欧美文化影响的无奈之情;③在异国他乡登高远眺既兴奋又惆怅的情感;④对不能留在中国而被迫回国的无奈之情。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。

雕塑上的烟云

肖复兴

一个艺术家和他所创作的作品之间,带有极大的偶然性。就像一朵蒲公英,不知会飘落何处,然后撒下种子,在某一时刻突然绽放,有的随风凋谢,有的却在岁月里沉淀下来,如同经久不化的琥珀。如果不是历史的风云际会,让刘开渠和成都有了彼此终生难忘的邂逅,在成都的历史,乃至在中国的雕塑史上,会出现这样具有划时代意义的雕塑吗?

1939年,刘开渠为王铭章塑像。他知道,台儿庄决战前,在残酷却关键的滕县战斗中,就是王铭章带领官兵和日军血战几个昼夜,最后高呼“中华民族万岁”,和几千名川军一起全部阵亡。其实,早在几年前,就在他刚从法国归国不久,他已经为八十八师阵亡将士塑造过铜像。

抗战期间的雕塑,与和平年代的截然不同,与在巴黎高等美术学校学习时的更不一样。不仅材料匮乏,而且还要面临日军飞机的轰炸。那时,刘开渠点起炉火,亲自翻砂铸铜,开始他每一天的工作。他为王铭章将军塑造的是一个军人骑着战马的形象,战马嘶鸣,前蹄高高扬起,将军紧握缰绳,威风凛凛,怒发冲冠。他能够听得到那战马随将军一起发出的震天的吼叫,能够看得到将军和战马身旁的战火纷飞,还有的,便是炉火带风燃烧的呼呼响声,头顶飞机的轰鸣声,炸弹凭空而降的呼啸声。为他做模特的一位川军年轻士兵和为他做饭的女厨娘,先后被炸死。这让他愈发激愤在胸,欲罢不能。他想起,刚刚从法国归来时,鲁迅对他说:“过去只做菩萨,现在该是轮到做人像了。”他现在做的就是人,是一个代表着他自己,也代表着全中国不屈服的同胞的顶天立地的人。

如今,站在新都桂湖公园里的王铭章将军的塑像前,不禁让我想起另一位文人郁达夫,当看到刘开渠为八十八师阵亡将士所塑的雕像后,他激动地说:“比起那些卖野人头的雕塑师的滑稽来,相差得实在太远,远得几乎不能以言语来形容。一个是有良心的艺术品,一个是骗小孩子们的糖菩萨。”他高度评价刘开渠:“他的雕刻,完全是他的整个人格的再现;力量是充足的,线条是遒劲的,表情是苦闷的……疏疏落落的几笔之中,真孕育着多少的力量,多少的生意!”我不知道写于1935年初的这篇文章,是不是中国美术史上关于刘开渠雕塑的第一篇评论,只是心想,如果郁达夫看到了眼前的这尊王铭章将军的塑像,不知又该怎样的激动呢。

王铭章将军的巍峨塑像,一下子让成都雾霾沉沉的天空明亮了许多。和西方拥有城市雕塑的传统完全不同,我国没有这样的传统,我们的雕塑,一般只在皇家的墓地和花园里或庙宇里,马踏飞燕、昭陵六骏、菩萨观音、弥勒罗汉,曾经是我们的骄傲。刘开渠的这一尊塑像,是撒下的第一粒种子,不仅成为成都而且成为全国城市雕塑的发源地。更为难能可贵的是,刘开渠并非只为成都立了这样一尊塑像。据我不完全的统计,刘开渠一生为成都做的城市塑像共有11尊,在这些雕像中,《无名英雄纪念碑》塑像最为有名。像高2米,底座3米,无名英雄为川军士兵的形象,雕像以川军幸存者——一个叫张朗轩的士兵为原型塑造,身穿短裤,脚踩草鞋,背挎大刀和斗笠,手持钢枪,俯身做冲锋状……

那天,我去瞻仰这尊无名英雄塑像,看见它身后的公园繁花似锦,身前的大街车水马龙,一览都市今日的喧嚣与繁华。塑像前挤满了停放的自行车,挤过去到那碑座前,看见上面刻有几行文字,大意为当年四川十五六人中就有一人上抗日前线,参军者共有三百多万,川军伤亡的将士占全国总数的五分之一,伤亡64万余人。看到这样的数字,再来看眼前的这尊塑像,似乎能够听到塑像的怦怦心跳,也能听见刘开渠的澎湃心音。

作为我国现代雕塑特别是城市雕塑的奠基人,刘开渠对成都的感情,让人感动。二十世纪八十年代,作家李劼人故居开幕之前,成都派人进京找刘开渠,希望他能为李劼人塑像。看刘开渠垂垂老矣,再掂掂袋中不算丰厚的钱,生怕刘开渠婉辞。谁想刘开渠开口说道,没有问题,但我不能收一分钱。然后,他说起年轻时在法国留学期间的一件往事。当时,他和李劼人,还有成都籍的数学家魏时珍一起在那里求学。有一天,魏时珍病了,李劼人对魏时珍开玩笑说,你看你身体不好,到时候你病逝我为你写墓志铭。魏时珍不服气,与李劼人争辩起来,最后,刘开渠对他们两人说:我比你们两人年龄都小,还是最后由我来为你们塑像吧。如今,一语成谶,为李劼人塑像,便成了刘开渠义不容辞之事。

李劼人汉白玉的半身塑像,成为刘开渠对成都一生挥之不去的感情的最后见证。他在为成都雕塑,也在为自己雕塑。如今,他不在了,有一天,我们都不在了,他的雕塑还在。

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( )

A.文章中借用鲁迅的言论以及郁达夫的感叹,说明刘开渠能为“人”进行雕塑创作是得到了众多文人的指点。

B.文章写无名英雄塑像周围的场景,用都市的喧嚣与繁华衬托雕塑的无人问津,表达出对人们淡忘英雄的无奈。

C.文章中提及《无名英雄纪念碑》碑座上的数据,颂扬了川军不怕牺牲的精神,重在强调当时日本侵华之凶残。

D.文末“他的雕塑还在”意蕴丰富,既表现了塑像的永恒,也表现了雕塑所代表的精神将会永远激励后人。

D [本题考查学生理解分析文本内容的能力。

A.“说明刘开渠能为‘人’进行雕塑创作是得到了众多文人的指点”错误,文中郁达夫的感叹是他在看了刘开渠的雕塑后发出的,并不能“说明刘开渠能为‘人’进行雕塑创作是得到了众多文人的指点”。B.“表达出对人们淡忘英雄的无奈”过分解读,根据文章第6段无法分析得出这一结论。C.“重在强调当时日本侵华之凶残”错误,这里写《无名英雄纪念碑》碑座上的数据,重在告诫后人不要忘记历史,要铭记这些无名英雄对抗战的贡献,是他们的浴血抗战换来了如今的幸福生活。故选D。]

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开头以蒲公英、琥珀为喻,形象生动地阐明刘开渠与成都的渊源及其在雕塑史上的贡献。

B.文章是以对刘开渠及其雕塑故事的挖掘和对成都现存雕塑的相关梳理为线索展开叙述的。

C.文章开头与结尾形成完美照应:既表达了刘开渠之于成都的意义,又能引发读者深入思考。

D.文章在叙述雕塑故事时并未按照时间顺序平铺直叙,而是有所穿插,增强了文本的趣味性。

B [本题考查学生分析鉴赏文本艺术特色的能力。

B.“以……对成都现存雕塑的相关梳理为线索”错误,文章只是详细叙写了刘开渠为成都做三尊塑像——王铭章塑像、无名英雄塑像和李劼人塑像的故事,并不能说文章以“对成都现存雕塑的相关梳理为线索”展开叙述。故选B。]

★7.文章讲述了刘开渠制作的三尊雕塑,请结合文本概括分析其叙述的侧重点以及意图。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生概括分析文本内容及作者创作意图的能力。

“分析其叙述的侧重点以及意图”,表明此题主要考查对文本主要内容的分析与概括;“讲述了刘开渠制作的三尊雕塑”指明答题区间。再结合文章内容,梳理作答要点。

首先要明确文章描写刘开渠制作的三尊雕塑对应的段落。梳理文章内容可知分别为第2~4段、第5~6段和第7段。

根据文章第2~4段的“王铭章带领官兵和日军血战几个昼夜,最后高呼‘中华民族万岁’,和几千名川军一起全部阵亡”“抗战期间的雕塑,与和平年代的截然不同……不仅材料匮乏,而且还要面临日军飞机的轰炸”“头顶飞机的轰鸣声,炸弹凭空而降的呼啸声。为他做模特的一位川军年轻士兵和为他做饭的女厨娘,先后被炸死”可知,文章在叙写刘开渠制作王铭章雕塑时,侧重于展现当时制作雕塑条件的艰苦。

根据文章第5~6段“雕像以川军幸存者——一个叫张朗轩的士兵为原型塑造”可知,文章在叙写刘开渠制作无名英雄雕塑时,侧重于描写刘开渠以川军幸存者为原型创作的情况。

根据文章第7段“刘开渠开口说道,没有问题,但我不能收一分钱……刘开渠对他们两人说:我比你们两人年龄都小,还是最后由我来为你们塑像吧。如今,一语成谶,为李劼人塑像,便成了刘开渠义不容辞之事”可知,文章在叙写刘开渠制作李劼人雕像时,侧重于讲述刘开渠与李劼人、魏时珍之间的情谊。

通过分析可以发现,文章叙写刘开渠制作前两个雕塑时都意在表现刘开渠的家国情怀及民族气节,而叙写制作第三个雕塑时则意在表现刘开渠重情重义的形象。

【答案】 ①文章在叙写制作王铭章塑像时重在再现刘开渠工作环境的恶劣,在叙写制作无名英雄塑像时重在描写以川军幸存者为原型创作的情况;写此二者意在表现刘开渠强烈的爱国情感。②在叙写制作李劼人塑像时重点描写魏时珍、李劼人和刘开渠的交往,突出了刘开渠为人重情重义的形象。

8.请结合文本简要阐述该散文题目“雕塑上的烟云”的含义与作用。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生分析鉴赏散文标题的含义和作用的能力。

根据文中对刘开渠制作王铭章塑像时的周围环境的描写,可分析出“烟云”的表层义,即指真实的战争烟云,由此可知标题意在表现刘开渠在抗战期间制作王铭章塑像的艰苦条件,点明雕塑来之不易。

再根据“他现在做的……代表着全中国不屈服的同胞的顶天立地的人”可知,其浓郁的家国情怀,由此可得出答案第①点。

根据原文中对无名英雄塑像碑座上的文字描述可知,标题也寄寓着作者对抗战历史的深刻感怀,由此可得出答案第②点。

根据“我们的雕塑,一般只在……刘开渠的这一尊塑像,是撒下的第一粒种子,不仅成为成都而且成为全国城市雕塑的发源地”,可知“雕塑上的烟云”也指刘开渠在雕塑史上的贡献,由此可得出答案第③点。

【答案】 ①“烟云”实指当年刘开渠制作王铭章塑像时的真实环境——充斥着战争烟云,“雕塑上的烟云”点明雕塑来之不易,突出强调刘开渠强烈的家国情怀。②“烟云”也指战争年代给人们留下的阴霾,“雕塑上的烟云”表明作者对这段历史的深刻感怀,以示不忘历史。③“雕塑上的烟云”还指刘开渠在雕塑史上的贡献,纪念了刘开渠为成都创造许多城市雕塑,冲破了中国传统雕塑的束缚。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

文学类文本阅读·散文

教材溯源 追根教材

散文阅读回归高考的趋势越来越明显,2023年全国甲卷考查了巴金的《机械的诗——旅途随笔之一》;2022年新高考Ⅱ卷考查了李广田的《到橘子林去》,全国乙卷考查了萧红的《“九 八”致弟弟书》;2021年新高考Ⅱ卷考查了废名的《放猖》《莫须有先生教国语》双文本,全国甲卷考查了王小鹰的《当痛苦大于力量的时候》;2020年新高考Ⅰ卷考查了于坚的《建水记》(之四),全国Ⅲ卷考查了蒋子龙的《记忆里的光》。这些作品贴近当下的现实生活、风俗特色,注重场景描绘。近年来,高考命题呈现出适度关联教材内容的趋势,命题的选材与设问从教材合理迁移,所以学生要立足教材,备战高考。加强教材相关文本的深度挖掘,将有助于我们在散文阅读中冲击高分。

考情概览

2024 新高考Ⅰ卷 当代散文回忆性 客观+艺术特征鉴赏+主观语句理解+鉴赏评论

新高考Ⅱ卷 革命小说敌后工作 客观+内容理解+主观内涵体会+分析鉴赏

2023 新高考Ⅰ卷 散文化小说/乡土小说 理解内容+分析鉴赏重要句子+概括人物形象(心理)+撰写文学短评

新高考Ⅱ卷 散文化小说/乡土小说 理解内容+分析鉴赏艺术特色+鉴赏艺术技巧+分析词语意蕴

2022 新高考Ⅰ卷 历史小说/散文化小说 分析鉴赏内容和艺术特色+理解重点情节+概括人物形象+理解人物改写艺术

新高考Ⅱ卷 写人叙事散文 理解内容+分析鉴赏艺术+标题作用+细节分析

2021 新高考Ⅰ卷 红色小说/抗战小说 理解内容+分析鉴赏艺术特色+赏析叙事手法+分析物象含义

新高考Ⅱ卷 叙事散文 分析鉴赏内容和艺术特色+理解分析内容+语言赏析+内容概括

2020 新高考Ⅰ卷 文化游记 理解内容+分析鉴赏艺术特色+语言赏析+内容概括

新高考Ⅱ卷 散文化小说 理解内容+分析鉴赏艺术特色+分析细节含义+分析句子意蕴

命题趋势 散文与小说并重,重点放在理解、分析综合和鉴赏评价三个层级上

近几年新高考对散文阅读的考查情况来看,除具备小说的一些共性(如依据课程标准,强调语文实践;重视传统文化,积极传承传统文化;衔接统编教材,推进课堂改革等)外,选文以写人叙事类散文、写景状物类散文和议论哲理类散文为主。命题者更加关注对人生哲理、社会热点的思考,侧重对考生理解能力、鉴赏评价能力和探究能力的考查。

1.选择题多从理解内容和鉴赏艺术特色角度进行考查,这两个角度或综合考查或分别考查,判断角度为“不正确”或“正确”。文学作品的思想内容理解与概括题的考查,具体涉及到语句理解、手法分析、内容分析、主题理解等角度的分析判断。文学作品艺术特点的理解与鉴赏题的考查,具体涉及到词句内涵理解、行文思路把握、内容要点概括、表现手法分析、语言艺术鉴赏等角度的赏析判断。

2.主观题通常主要考查以下5角度12方面:结构思路分析题(①行文思路分析题;②线索作用分析题;③句段作用分析题);内容要点概括题(④层意概括题;⑤主旨概括题;⑥特定信息概括题);语言分析题(⑦词语含义题;⑧句子含意题;⑨语言特色鉴赏题);技巧分析题(⑩技巧鉴赏题);形象概括鉴赏题( 形象特点概括分析题; 物象作用分析题)。

“课标”在课程内容中提出了18个学习任务群,其中任务群5“文学阅读与写作”、任务群10“中国现当代作家作品研习”、任务群11“外国作家作品研习”、任务群15“中国革命传统作品专题研讨”和任务群16“中国现当代作家作品专题研讨”都不同程度地对散文在题材、文体、风格、语言等多角度、多层面地提出了较高的要求。

与以往高考散文阅读的要求相比,新高考尤其强调要具备阅读多种类型散文的能力,且从语言、构思、形象、意蕴、情感等多个角度获得审美体验,以正确的价值观鉴赏文学作品,了解不同国家和不同民族、不同时期的社会文化面貌,感受人类精神世界的丰富性,尊重文化的多样性,提升文学鉴别能力。

涉及篇目 单元学习任务?命题点提炼 对应教材

《故都的秋》《荷塘月色》《我与地坛》(节选) ①赏析景物描写 必修上册P123第一题1

②分析文章的民族审美心理和审美特点 必修上册P123第二题1

赏析景物描写

教材任务……(必修上册P123第一题1)

平时你是否留意过身边的自然景物?哪些景物曾经激起你心灵的涟漪,引发你对生命的感悟?本单元的写景抒情散文,都表现了作者眼中的自然美,表达了他们对生命的感悟与思考。阅读这些文章,完成下列任务。

《故都的秋》《荷塘月色》和《我与地坛》描写的是同一个城市的景物,呈现出多姿多样的美。选取你认为最精彩的段落,反复朗读,细加品味,写一段评点文字。

考查目标

本任务主要是围绕着景物描写来设计的。本单元选取的五篇散文,都是写景抒情的名篇,其中前三篇《故都的秋》《荷塘月色》和《我与地坛》,都是现代散文,虽然写的都是同一座城市,但风格各异,各有精彩。写景是抒情的基础,作者要抒发自己的思想感情,就先要写好景物。这三篇文章最突出的特点是都抓住了景物的独特之处,带着强烈的主观感彩对其精心描绘,因此,景物特点突出,个性独特鲜明。重点分析文中的写作技巧,看看作家们是如何抓住景物的特点,写出景物之美的。

命题点提炼 赏析景物描写

散文中的景物描写(如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等)作用很大,或交代故事发生的地点背景;或渲染气氛,烘托人物的心情;或寄托人物的思想感情,反映人物的性格和品质。因此赏析景物描写的表达特色是高考命题的重要方向。但是近几年高考试题中还未出现直接的考查,这应该引起我们的注意。

(必修上册《故都的秋》)在文中,作者对北平秋天的那些著名的风景只是点到为止,而主要描写普遍存在于家家户户、街头巷尾的那些景象,原因是什么?

[答案] 有三个原因:①这是由作者的思想决定的,他想追求“清”“静”的生活,内心又笼罩着淡淡的“悲凉”,那些著名风景区都是游人云集、热闹非凡的地方,那里的景色难以表达作者的这种思想;②那些著名的风景,是古往今来墨客吟咏北平秋天常用的题材,虽富于秋的特色,但不容易道出新意来;③“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,对于那些常见的景象,人们虽然很熟悉,但是往往忽略了它们的特殊意味,作者把它们挖掘出来,集中起来,使人更深刻地体味到北平的秋“味”。

(必修上册《荷塘月色》)文中描写了哪些景物画面?画面中有哪些意象?这些画面有什么特点?

[答案]

画面 画面意象 画面特点

月下小径 小煤屑路、许多树 幽僻、寂静

月下荷塘 荷叶、荷花、荷香、荷波、流水 幽静、淡雅

荷塘月色 月光、青雾、树影 朦胧、缥缈

荷塘四面 树色、树姿、远山、蝉声、蛙声 阴沉、模糊

[必修上册《我与地坛》(节选)]文中的景物描写有什么作用?

[答案] ①衬托作者的心境,如开头写古园的破落荒芜,表现了作者身处苦难中的心境。②为作者的思考提供了一个特定的“情绪背景”,在那样一个安谧、荒芜的古园中,作者很容易展开对生命的思考。③景物描写实际上也是作者对“生命”“世界”的解读。如文中写“蜂儿”“蚂蚁”“瓢虫”等小昆虫都按自己的方式生存着,活动着,向人们展现出缤纷的生命世界,无言地诉说着生命的美丽。这些一方面是为了证明地坛“荒芜但并不衰败”,另一方面也是告诉作者:虽然身有残疾,但不能一味消极地只想到死,而应以平静的心态看待死亡。作者在这里获得了坚强活下去的勇气。④借景物描写,表达作者对母亲的思念。如母亲虽已去世,但作者依旧“在老柏树旁”“在草地上在颓墙边”思念母亲,他从“雾罩的清晨”,呆呆地坐到“鸟儿归巢的傍晚”,直至“古祭坛上落满黑暗然后再渐渐浮起月光”,幻想着母亲还会像从前那样再来这园中找自己。此处景物描写成功地渲染了物是人非的沧桑感,把作者思念母亲的痛苦写得深沉而悲凉。

[必修上册《我与地坛》(节选)]请赏析下面的景物描写。

蜂儿如一朵小雾稳稳地停在半空;蚂蚁摇头晃脑捋着触须,猛然间想透了什么,转身疾行而去;瓢虫爬得不耐烦了,累了,祈祷一回便支开翅膀,忽悠一下升空了;树干上留着一个蝉蜕,寂寞如一间空屋;露水在草叶上滚动,聚集,压弯了草叶,轰然坠地,摔开万道金光。

[答案] 这段景物描写,选取蜂儿、蚂蚁、瓢虫、树干、草叶等昆虫和植物,运用比喻、拟人修辞,写出它们生长在这寂寞的园子里,却有着顽强的生命力。所以作者说:“园子荒芜但并不衰败。”

分析文章的民族审美心理和审美特点

教材任务……(必修上册P123第二题1)

在郁达夫的笔下,故都的秋特别“清”“静”“悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。阅读《故都的秋》,分析其中哪些地方体现了民族审美心理和审美特点。

考查目标

本任务需要在学习课文的基础上,结合作者的经历、性格、审美趣味等,进一步挖掘文中的文化内涵。中国古代文人向来有悲秋的传统,如宋玉的《九辩》“悲哉,秋之为气也!萧瑟兮草木摇落而变衰”,杜甫的《秋兴》“听猿实下三声泪”,马致远的《天净沙·秋思》“断肠人在天涯”,林黛玉的葬花词“已觉秋窗秋不尽,那堪风雨助凄凉”……都是把秋当作一种人生的悲苦来抒写的。而在郁达夫的眼中,“秋天,无论在什么地方的秋天,总是好的;可是啊,北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。他欣赏的正是这样一种萧瑟、悲凉之美。因此文中所展示的,是冷色调的牵牛花、铺得满地的槐花的落蕊、疏疏落落的秋草等带有衰败意味的景物。这些正体现了传统文人的审美情趣与审美追求。

命题点提炼 分析文章的民族审美心理和审美特点

民族审美心理指一个民族区别于其他民族的审美趣味、审美能力、审美理想的独特心理结构。特定的生活条件、生活方式、自然环境及血统遗传等因素,使一个民族的各个阶级、集团和个人具备了共同的、相对稳定的审美意识、民族性格,这种共同性常常以系统的整体功能呈现于民族成员的审美实践活动中。2020年新高考Ⅰ卷的《建水记》(之四)“本文记建水城时,在饮食描写上花费了大量笔墨,对此你如何理解?”一题,就考查了这一命题点。

(必修上册《故都的秋》)在郁达夫的笔下,故都的秋特别“清”“静”“悲凉”,带着传统文人的某种审美情趣。阅读《故都的秋》,分析其中哪些地方体现了民族审美心理和审美特点。

[答案] 《故都的秋》的文眼是“北国的秋,却特别地来得清,来得静,来得悲凉”。清、静可以说是景物的特点,而这悲凉则是人的感受,或者说,是郁达夫特别的感受。作者把秋的悲凉作为自己的艺术个性和审美追求。文章在以下三个方面体现了作者的悲凉美,也体现了民族审美心理和审美特点:①自然之景——赏悲凉之景。故都的秋,是悲凉的,首先悲凉在秋景。本文中描绘秋景主要在第3~11段,描绘了五幅秋景图,秋园静观、秋槐落蕊、秋蝉残鸣、秋雨话凉、秋果喜人。秋园静观,既有视觉形象,也有听觉形象,景物描写十分细致,并且写了观景时的心态、动作,“细数”“静对”,透露出一种惬意和悠闲。而他对景物的形容,则反映出清、静、悲凉的特点。②景中之情——品景中之情。对故都秋色的向往、眷念和赞美之情;落寞、孤独、忧伤之情。郁达夫的“落寞、孤独、忧伤”之情由第12段可知,是因为中国文人的悲秋情结。不仅如此,这悲凉还源自作者的经历。作者感伤于国土沦丧,热烈的爱国心和无力改变现状的矛盾心理交织成一曲爱国的秋的悲歌。③人文之景——悟情中之理。在郁达夫眼中,秋是一碗浓茶,清晨起来,尽可泡一碗浓茶静观秋景。郁达夫是一个伟大的爱国主义者,爱国是他毕生的精神支柱。在这颠沛流离的生活中,这个爱国赤子仍能以品茶之心来观秋景,这悲凉之中,蕴藏着更高一层的情理境界。

【实战演练】

一、阅读下面的文字,完成1~4题。

十九岁的秋天

[日]永井荷风

近几年,读报时,我感到东亚风云变幻,文字同源的日中两国似乎并无交好之意。回想起自己十九岁那年的秋天,随父母一起去上海游玩儿时的林林总总,已恍如隔世。

家父甚好唐诗宋词,因此很早便结识了一些清朝文人。在我儿时,父亲的书房和会客室的壁龛里总挂着何如璋、叶松石、王漆园等清朝名士的书画。

何如璋作为清朝公使,大概从明治十年开始,便常驻于东京。

那时,每逢院中梅花凋零,家中的会客室里总会挂出何如璋挥毫所书的东坡绝句——《东栏梨花》。我如今虽已耄耋之年,但仍能诵出这二十八个字:

梨花淡白柳深青,

柳絮飞时花满城。

惆怅东栏一株雪,

人生看得几清明。

何如璋在明治时期的儒生墨客中颇受尊重。几乎所有的诗文作品集里都有他的题字和书评。

我于明治三十年(一八九七)九月离开东京。轮船因要装货,故在码头停留了两天两夜。我借此游览了京都大阪的名胜古迹,尽情地享受着人生的首次旅行。①那时的情景早已淡漠在风尘中。

轮船刚抵达长崎时,一个中国人登船拜访了父亲。他身穿淡紫色长衫,嘴里叼着烟卷,看样子像个商人。那时,长崎还没有供轮船停靠的码头,所以他乘小船而来。在离开时,②他一边下舷梯,一边“舢板!舢板!”地呼唤着小船。这声音让我激动不已,仿佛自己已处在那遥远的异国他乡。多年后的今天,我仍然无法忘怀那种难以言表的感觉。

轮船在清晨到达长崎,又迎着夕阳重新出航。翌日午后,我们进入吴淞江的入河口,在芦荻之间略作等待,趁着涨潮,抵达上海码头。那年春天,父亲辞官从商,开始接手上海某公司的业务,所以前来迎接我们的人很多。③码头上停着威风凛凛的双头马车。在东京,拉铁道马车的马匹个个都骨瘦如柴,一副营养不良的样子。与之相比,这两匹马健硕有力,甚是讨人喜爱。随车还配着车夫和随从各两名。他们戴着坠有红穗的帽子,身穿白色制服,红色的袖口和领口鲜艳夺目。那时候驻东京的欧美公使所乘坐的马车也不过如此。所以车中的我们有一种自己是贵族的错觉。

父亲的住处就安排在公司里,离码头只有两三条街的距离。马鞭声音乍响未落,我们就沿着石墙进入一道铁门,在一座法式的灰色石建筑前停了下来。

吃过晚饭,父亲公司的人带我转了转。走了一个来小时,估计来回路程得超过一日里。

我回到房间,躺在床上,虽然疲惫不堪,但却辗转难眠。心底激荡的波澜有了深刻的质变,已不再单单是刚踏上这片土地时的兴奋与好奇。那时,年幼无知的我,尚不知“异国情调”这个词,更别说认知和剖析这样的心境,能做的仅是从感官上肤浅地体会这一切。

但每日沉浸其中,我也终于模模糊糊地开始感受到由外国文化所唤起的别样情怀。我曾遇见锣鼓喧天、浩浩荡荡的道台队伍;也曾目睹暮色时分,哭声震天的奔丧女眷。这些奇异的风俗令我惊奇不已。此外,田园林间,美丽妇人头戴桂花、乘坐马车的情景;萧条徐园,回廊上所挂的对联,以及昏暗中庭里,默默盛开在秋日的寂寞野花,还有连接剧院和茶馆的繁华街道。这一切都让我愈发感到异国色彩的夺目绚烂。

大正二年(一九一三),二次革命之后,中国人改掉了清朝二百余年的旧风俗,开始和我们一样接纳欧美文明。因此,三十年前我所目睹的缤纷色彩想必现已在新上海的街头销声匿迹了。

和江户时代一样,清朝的历法也是阴历。某日,我和父母乘马车到郊外一座名为龙华寺的古刹游玩。坐在马车上,父亲说到上海市中心既无可登高之处,又无能望远之景,唯有站在郊外龙华寺的塔顶上,才可眺望到云雾渺渺间,低伏于远处的群山。上海远郊的平原上,杨柳影疏,蒹葭萋萋,桑枝低垂,放眼望去无边无际。而龙华寺便隐没其中。现在回想起来,那天好像是九月初九重阳节。喜好汉诗的日本文人自江户时代便热衷于这个节日。重阳佳节,登高望远,赏秋菊、摘茱萸,赋诗言情。

到了昭和时代,日本人都将秋高气爽游山一事称为远足。这是从美国传来的新词。但在我这样顽固不化的人看来,仅自古以来所用的“登高”一词便足够了。

我不记得那年的阴历九月十三是阳历的哪一天,只记得那天吃过晚饭,父亲与我在书房闲聊时,说到今天是九月十三,便即兴作诗一首。

芦花如雪雁声寒,

把酒南楼夜欲残。

四口一家固是客,

天涯俱见月团乐。

我本想在上海找个合适的大学,这样便可长居于此。因为若是回到东京,便得接受征兵体检。不过让我最不可忍受的是即便上了大学,也得学习柔道等无聊的东西。然而,事不遂我愿,那年冬天,我便和母亲乘船回到东京。我离开上海时,已是初冬时节。

如今回首,这一切仿佛是自己三十六七年前做的一场黄粱美梦。如潺潺流水般,匆匆逝去的岁月不曾为何人停下脚步,正如东坡居士诗中所言:④“惆怅东栏一株雪,人生看得几清明。”

写于甲戌年(一九三四)十月

(有删改)

1.下列对文本相关内容的理解,不正确的一项是( )

A.文章开头部分,由不尽如人意的现实引出对十九岁那年秋天到达上海的回忆,继而感慨良多。

B.父亲对中国文化的喜爱及自己年岁虽高却能脱口说出诗句,足见作者一家深受中国文化影响。

C.中国原有让年轻的作者好奇的绚烂夺目的“异国情调”,但在欧美文明的冲击下早就销声匿迹。

D.作者对于把中日有登高望远,赏秋菊、摘茱萸,赋诗言情习俗的重阳节改为“远足”颇有微词。

C [本题考查学生对文本内容的理解能力。

C.“早就销声匿迹”错误。由原文“大正二年(一九一三),二次革命之后,中国人改掉了清朝二百余年的旧风俗,开始和我们一样接纳欧美文明。因此,三十年前我所目睹的缤纷色彩想必现已在新上海的街头销声匿迹了”可知,“在欧美文明的冲击下早就销声匿迹”是作者的一种主观想法,而不一定是客观现实。故选C。]

2.对文中画线句子的分析与鉴赏,不正确的一项是( )

A.句子①中“淡漠”一词,准确写出对第一次在京都大阪旅行未能留下印象,与后文形成对比。

B.句子②中两个“舢板”连用,生动再现了来登船拜访父亲的中国友人内心的无比急切和激动。

C.句子③将上海的马与日本的马对照着写,突出了两者的不同,体现了作者当时真实的感受。

D.句子④的诗句引用,与前文相照应,更增强了中国文化韵味,体现了作者的中国文化情结。

B [本题考查学生对重要句子的分析和鉴赏能力。

B.“来登船拜访父亲的中国友人内心的无比急切和激动”错误。本处表现的是作者看到来登船拜访父亲的中国友人时内心的激动之情。故选B。]

3.中日两国都有重阳节“赋诗言情”的习俗,请你为文中作者默写出一句相关诗句并揣摩作者此时的心理感受。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生对人物心理的把握能力。

本处是写九月九日重阳佳节那天,“我”和父母乘马车去龙华寺的古刹游玩时登高远眺时的景象,因为作者对中国的喜爱,所以作者看到上海郊外的景色时,表现了作者内心的喜悦之情。

当时喜好汉诗的日本文人自江户时代便热衷于重阳节,并且都有重阳佳节登高望远,赏秋菊、摘茱萸,赋诗言情的传统习俗,所以“我”在这一天登高望远,体现出“我”对中国传统文化的喜爱之情。

重阳佳节登高望远本身就有对亲人故乡的思念之情,而当时喜好汉诗的日本文人自江户时代便热衷于重阳节,所以作者身在异地,自然而然会想到自己的国家,想到自己的故乡,所以表达了对家乡的思念之情。

而“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人”就能体现对故乡的思念之情。

【答案】 遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。

情感:①对故乡的思念之情;②对所看到的上海景色的喜爱之情;③对中国传统文化的喜爱之情。

★4.这篇散文流露出伤感的感情基调,作者是通过哪些具体事件来表达这种情感的?请简要概括。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生理解文章内容、筛选并概括信息的能力。

本文回忆的是自己十九岁那年的秋天,随父母一起去上海游玩儿时的林林总总,写到“我”对中国以及中国文化的喜爱之情,而文章的开篇却写到“近几年,读报时,我感到东亚风云变幻,文字同源的日中两国似乎并无交好之意”,所以表达了“我”对中日两国无交好之意的遗憾之情。

文章写到“我”在上海时看到的绚烂夺目的异国色彩,但是二次革命后,中国人改掉了清朝二百余年的旧风俗,开始接纳欧美文明,所以“我”三十年前所目睹的缤纷色彩想必现已在新上海的街头销声匿迹了,所以表达了“我”对上海的缤纷色彩被欧美文化影响的无奈之情。

文章写到九月九日重阳佳节的时候,“我”和父母乘马车到郊外一座名为龙华寺的古刹游玩,登上龙华寺的塔顶向远处眺望,看到上海的景色而感到喜悦,而喜好汉诗的日本文人自江户时代也热衷于这个节日,所以表达了“我”在异国他乡登高远眺既兴奋又惆怅的情感。

文章的结尾写到“我”本想在上海找个合适的大学,这样便可长居于此。因为若是回到东京,便得接受征兵体检。不过让“我”最不可忍受的是即便上了大学,也得学习柔道等无聊的东西。然而,事不遂我愿,那年冬天,“我”便和母亲乘船回到东京,所以表达了“我”对不能留在中国而被迫回国的无奈之情。

【答案】 ①对中日两国无交好之意的遗憾之情;②对上海的缤纷色彩被欧美文化影响的无奈之情;③在异国他乡登高远眺既兴奋又惆怅的情感;④对不能留在中国而被迫回国的无奈之情。

二、阅读下面的文字,完成5~8题。

雕塑上的烟云

肖复兴

一个艺术家和他所创作的作品之间,带有极大的偶然性。就像一朵蒲公英,不知会飘落何处,然后撒下种子,在某一时刻突然绽放,有的随风凋谢,有的却在岁月里沉淀下来,如同经久不化的琥珀。如果不是历史的风云际会,让刘开渠和成都有了彼此终生难忘的邂逅,在成都的历史,乃至在中国的雕塑史上,会出现这样具有划时代意义的雕塑吗?

1939年,刘开渠为王铭章塑像。他知道,台儿庄决战前,在残酷却关键的滕县战斗中,就是王铭章带领官兵和日军血战几个昼夜,最后高呼“中华民族万岁”,和几千名川军一起全部阵亡。其实,早在几年前,就在他刚从法国归国不久,他已经为八十八师阵亡将士塑造过铜像。

抗战期间的雕塑,与和平年代的截然不同,与在巴黎高等美术学校学习时的更不一样。不仅材料匮乏,而且还要面临日军飞机的轰炸。那时,刘开渠点起炉火,亲自翻砂铸铜,开始他每一天的工作。他为王铭章将军塑造的是一个军人骑着战马的形象,战马嘶鸣,前蹄高高扬起,将军紧握缰绳,威风凛凛,怒发冲冠。他能够听得到那战马随将军一起发出的震天的吼叫,能够看得到将军和战马身旁的战火纷飞,还有的,便是炉火带风燃烧的呼呼响声,头顶飞机的轰鸣声,炸弹凭空而降的呼啸声。为他做模特的一位川军年轻士兵和为他做饭的女厨娘,先后被炸死。这让他愈发激愤在胸,欲罢不能。他想起,刚刚从法国归来时,鲁迅对他说:“过去只做菩萨,现在该是轮到做人像了。”他现在做的就是人,是一个代表着他自己,也代表着全中国不屈服的同胞的顶天立地的人。

如今,站在新都桂湖公园里的王铭章将军的塑像前,不禁让我想起另一位文人郁达夫,当看到刘开渠为八十八师阵亡将士所塑的雕像后,他激动地说:“比起那些卖野人头的雕塑师的滑稽来,相差得实在太远,远得几乎不能以言语来形容。一个是有良心的艺术品,一个是骗小孩子们的糖菩萨。”他高度评价刘开渠:“他的雕刻,完全是他的整个人格的再现;力量是充足的,线条是遒劲的,表情是苦闷的……疏疏落落的几笔之中,真孕育着多少的力量,多少的生意!”我不知道写于1935年初的这篇文章,是不是中国美术史上关于刘开渠雕塑的第一篇评论,只是心想,如果郁达夫看到了眼前的这尊王铭章将军的塑像,不知又该怎样的激动呢。

王铭章将军的巍峨塑像,一下子让成都雾霾沉沉的天空明亮了许多。和西方拥有城市雕塑的传统完全不同,我国没有这样的传统,我们的雕塑,一般只在皇家的墓地和花园里或庙宇里,马踏飞燕、昭陵六骏、菩萨观音、弥勒罗汉,曾经是我们的骄傲。刘开渠的这一尊塑像,是撒下的第一粒种子,不仅成为成都而且成为全国城市雕塑的发源地。更为难能可贵的是,刘开渠并非只为成都立了这样一尊塑像。据我不完全的统计,刘开渠一生为成都做的城市塑像共有11尊,在这些雕像中,《无名英雄纪念碑》塑像最为有名。像高2米,底座3米,无名英雄为川军士兵的形象,雕像以川军幸存者——一个叫张朗轩的士兵为原型塑造,身穿短裤,脚踩草鞋,背挎大刀和斗笠,手持钢枪,俯身做冲锋状……

那天,我去瞻仰这尊无名英雄塑像,看见它身后的公园繁花似锦,身前的大街车水马龙,一览都市今日的喧嚣与繁华。塑像前挤满了停放的自行车,挤过去到那碑座前,看见上面刻有几行文字,大意为当年四川十五六人中就有一人上抗日前线,参军者共有三百多万,川军伤亡的将士占全国总数的五分之一,伤亡64万余人。看到这样的数字,再来看眼前的这尊塑像,似乎能够听到塑像的怦怦心跳,也能听见刘开渠的澎湃心音。

作为我国现代雕塑特别是城市雕塑的奠基人,刘开渠对成都的感情,让人感动。二十世纪八十年代,作家李劼人故居开幕之前,成都派人进京找刘开渠,希望他能为李劼人塑像。看刘开渠垂垂老矣,再掂掂袋中不算丰厚的钱,生怕刘开渠婉辞。谁想刘开渠开口说道,没有问题,但我不能收一分钱。然后,他说起年轻时在法国留学期间的一件往事。当时,他和李劼人,还有成都籍的数学家魏时珍一起在那里求学。有一天,魏时珍病了,李劼人对魏时珍开玩笑说,你看你身体不好,到时候你病逝我为你写墓志铭。魏时珍不服气,与李劼人争辩起来,最后,刘开渠对他们两人说:我比你们两人年龄都小,还是最后由我来为你们塑像吧。如今,一语成谶,为李劼人塑像,便成了刘开渠义不容辞之事。

李劼人汉白玉的半身塑像,成为刘开渠对成都一生挥之不去的感情的最后见证。他在为成都雕塑,也在为自己雕塑。如今,他不在了,有一天,我们都不在了,他的雕塑还在。

(有删改)

5.下列对文本相关内容的理解,正确的一项是( )

A.文章中借用鲁迅的言论以及郁达夫的感叹,说明刘开渠能为“人”进行雕塑创作是得到了众多文人的指点。

B.文章写无名英雄塑像周围的场景,用都市的喧嚣与繁华衬托雕塑的无人问津,表达出对人们淡忘英雄的无奈。

C.文章中提及《无名英雄纪念碑》碑座上的数据,颂扬了川军不怕牺牲的精神,重在强调当时日本侵华之凶残。

D.文末“他的雕塑还在”意蕴丰富,既表现了塑像的永恒,也表现了雕塑所代表的精神将会永远激励后人。

D [本题考查学生理解分析文本内容的能力。

A.“说明刘开渠能为‘人’进行雕塑创作是得到了众多文人的指点”错误,文中郁达夫的感叹是他在看了刘开渠的雕塑后发出的,并不能“说明刘开渠能为‘人’进行雕塑创作是得到了众多文人的指点”。B.“表达出对人们淡忘英雄的无奈”过分解读,根据文章第6段无法分析得出这一结论。C.“重在强调当时日本侵华之凶残”错误,这里写《无名英雄纪念碑》碑座上的数据,重在告诫后人不要忘记历史,要铭记这些无名英雄对抗战的贡献,是他们的浴血抗战换来了如今的幸福生活。故选D。]

6.下列对文本艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是( )

A.文章开头以蒲公英、琥珀为喻,形象生动地阐明刘开渠与成都的渊源及其在雕塑史上的贡献。

B.文章是以对刘开渠及其雕塑故事的挖掘和对成都现存雕塑的相关梳理为线索展开叙述的。

C.文章开头与结尾形成完美照应:既表达了刘开渠之于成都的意义,又能引发读者深入思考。

D.文章在叙述雕塑故事时并未按照时间顺序平铺直叙,而是有所穿插,增强了文本的趣味性。

B [本题考查学生分析鉴赏文本艺术特色的能力。

B.“以……对成都现存雕塑的相关梳理为线索”错误,文章只是详细叙写了刘开渠为成都做三尊塑像——王铭章塑像、无名英雄塑像和李劼人塑像的故事,并不能说文章以“对成都现存雕塑的相关梳理为线索”展开叙述。故选B。]

★7.文章讲述了刘开渠制作的三尊雕塑,请结合文本概括分析其叙述的侧重点以及意图。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生概括分析文本内容及作者创作意图的能力。

“分析其叙述的侧重点以及意图”,表明此题主要考查对文本主要内容的分析与概括;“讲述了刘开渠制作的三尊雕塑”指明答题区间。再结合文章内容,梳理作答要点。

首先要明确文章描写刘开渠制作的三尊雕塑对应的段落。梳理文章内容可知分别为第2~4段、第5~6段和第7段。

根据文章第2~4段的“王铭章带领官兵和日军血战几个昼夜,最后高呼‘中华民族万岁’,和几千名川军一起全部阵亡”“抗战期间的雕塑,与和平年代的截然不同……不仅材料匮乏,而且还要面临日军飞机的轰炸”“头顶飞机的轰鸣声,炸弹凭空而降的呼啸声。为他做模特的一位川军年轻士兵和为他做饭的女厨娘,先后被炸死”可知,文章在叙写刘开渠制作王铭章雕塑时,侧重于展现当时制作雕塑条件的艰苦。

根据文章第5~6段“雕像以川军幸存者——一个叫张朗轩的士兵为原型塑造”可知,文章在叙写刘开渠制作无名英雄雕塑时,侧重于描写刘开渠以川军幸存者为原型创作的情况。

根据文章第7段“刘开渠开口说道,没有问题,但我不能收一分钱……刘开渠对他们两人说:我比你们两人年龄都小,还是最后由我来为你们塑像吧。如今,一语成谶,为李劼人塑像,便成了刘开渠义不容辞之事”可知,文章在叙写刘开渠制作李劼人雕像时,侧重于讲述刘开渠与李劼人、魏时珍之间的情谊。

通过分析可以发现,文章叙写刘开渠制作前两个雕塑时都意在表现刘开渠的家国情怀及民族气节,而叙写制作第三个雕塑时则意在表现刘开渠重情重义的形象。

【答案】 ①文章在叙写制作王铭章塑像时重在再现刘开渠工作环境的恶劣,在叙写制作无名英雄塑像时重在描写以川军幸存者为原型创作的情况;写此二者意在表现刘开渠强烈的爱国情感。②在叙写制作李劼人塑像时重点描写魏时珍、李劼人和刘开渠的交往,突出了刘开渠为人重情重义的形象。

8.请结合文本简要阐述该散文题目“雕塑上的烟云”的含义与作用。

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

【解析】 本题考查学生分析鉴赏散文标题的含义和作用的能力。

根据文中对刘开渠制作王铭章塑像时的周围环境的描写,可分析出“烟云”的表层义,即指真实的战争烟云,由此可知标题意在表现刘开渠在抗战期间制作王铭章塑像的艰苦条件,点明雕塑来之不易。

再根据“他现在做的……代表着全中国不屈服的同胞的顶天立地的人”可知,其浓郁的家国情怀,由此可得出答案第①点。

根据原文中对无名英雄塑像碑座上的文字描述可知,标题也寄寓着作者对抗战历史的深刻感怀,由此可得出答案第②点。

根据“我们的雕塑,一般只在……刘开渠的这一尊塑像,是撒下的第一粒种子,不仅成为成都而且成为全国城市雕塑的发源地”,可知“雕塑上的烟云”也指刘开渠在雕塑史上的贡献,由此可得出答案第③点。

【答案】 ①“烟云”实指当年刘开渠制作王铭章塑像时的真实环境——充斥着战争烟云,“雕塑上的烟云”点明雕塑来之不易,突出强调刘开渠强烈的家国情怀。②“烟云”也指战争年代给人们留下的阴霾,“雕塑上的烟云”表明作者对这段历史的深刻感怀,以示不忘历史。③“雕塑上的烟云”还指刘开渠在雕塑史上的贡献,纪念了刘开渠为成都创造许多城市雕塑,冲破了中国传统雕塑的束缚。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录