2025届高考语文复习:古诗鉴赏之语言炼字、炼句 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:古诗鉴赏之语言炼字、炼句 课件(共26张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 860.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 15:13:42 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

高考古诗词鉴赏语言类题型

——炼字

课时一

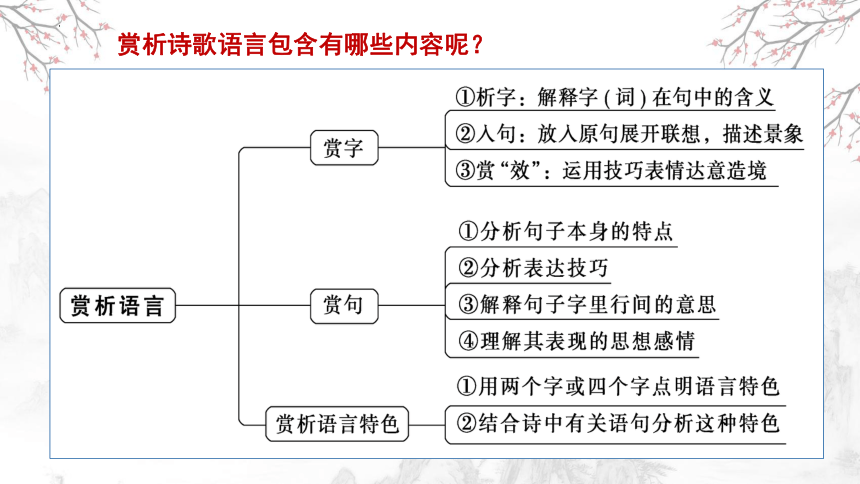

赏析诗歌语言包含有哪些内容呢?

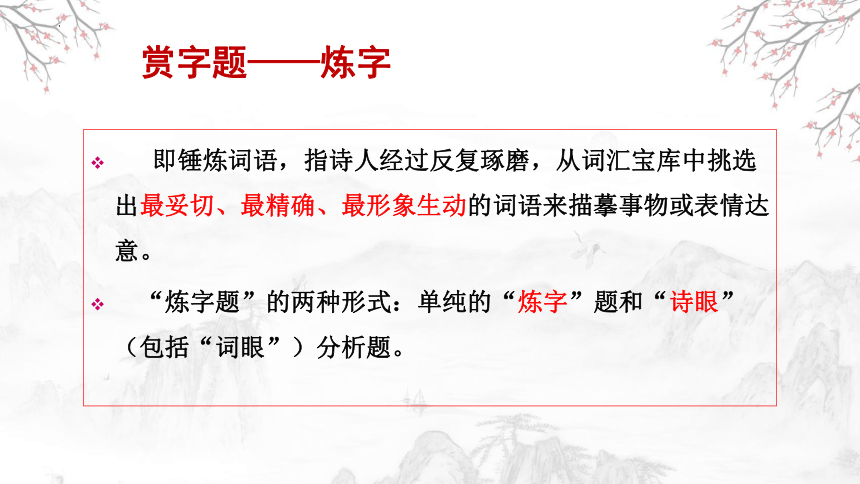

即锤炼词语,指诗人经过反复琢磨,从词汇宝库中挑选出最妥切、最精确、最形象生动的词语来描摹事物或表情达意。

“炼字题”的两种形式:单纯的“炼字”题和“诗眼”(包括“词眼”)分析题。

赏字题——炼字

(一)炼字题如何设问(命题角度)

1、诗中的某个词用得好不好?为什么?或某字历来为人称道,你认为它好在哪里?(直接鉴赏关键词)

2、诗中的 “关键字”是哪一个?为什么?(找出关键词并鉴赏)

3、这个词与另一个词比较哪个更好?为什么?(比较鉴赏)

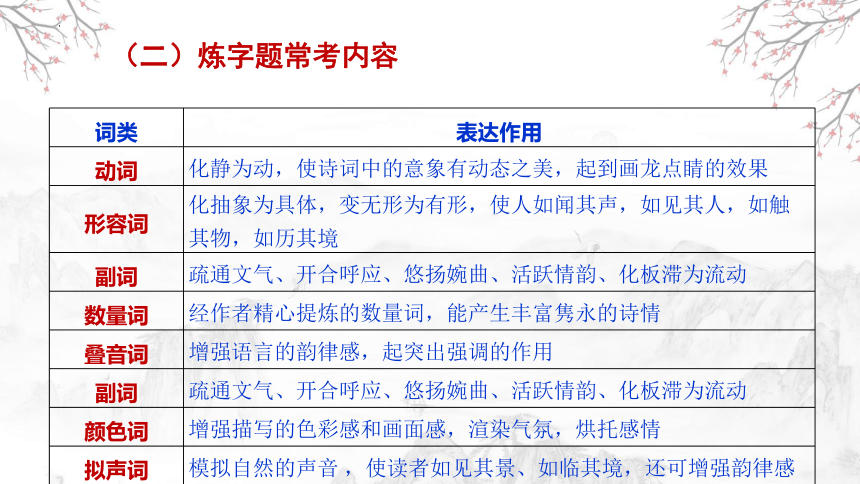

(二)炼字题常考内容

词类 表达作用

动词 化静为动,使诗词中的意象有动态之美,起到画龙点睛的效果

形容词 化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如历其境

副词 疏通文气、开合呼应、悠扬婉曲、活跃情韵、化板滞为流动

数量词 经作者精心提炼的数量词,能产生丰富隽永的诗情

叠音词 增强语言的韵律感,起突出强调的作用

副词 疏通文气、开合呼应、悠扬婉曲、活跃情韵、化板滞为流动

颜色词 增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛,烘托感情

拟声词 模拟自然的声音 ,使读者如见其景、如临其境,还可增强韵律感

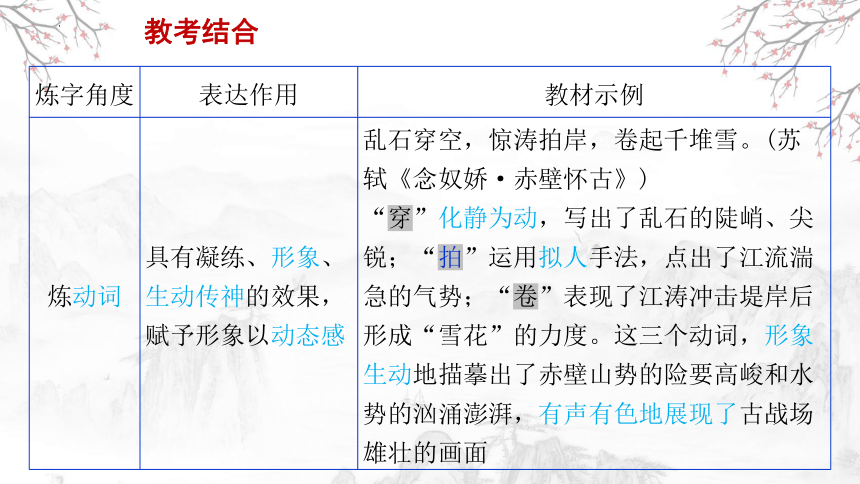

教考结合

炼字角度 表达作用 教材示例

炼动词 具有凝练、形象、生动传神的效果,赋予形象以动态感 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

“穿”化静为动,写出了乱石的陡峭、尖锐;“拍”运用拟人手法,点出了江流湍急的气势;“卷”表现了江涛冲击堤岸后形成“雪花”的力度。这三个动词,形象生动地描摹出了赤壁山势的险要高峻和水势的汹涌澎湃,有声有色地展现了古战场雄壮的画面

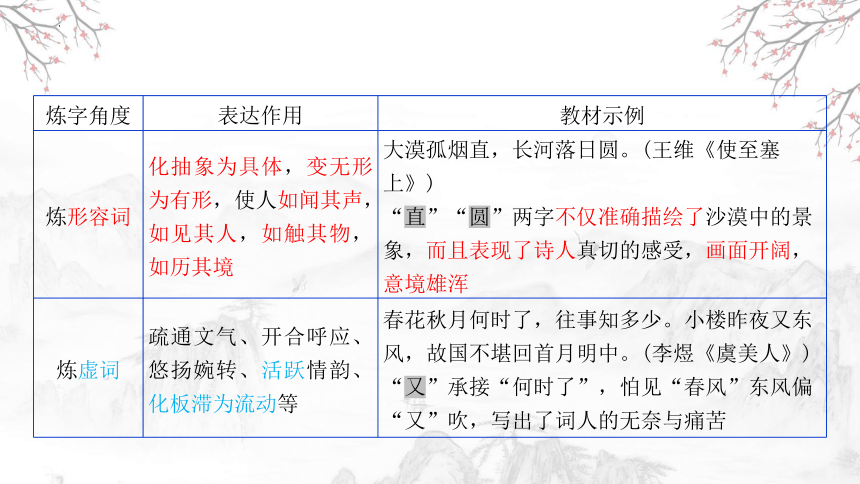

炼字角度 表达作用 教材示例

炼形容词 化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如历其境 大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

“直”“圆”两字不仅准确描绘了沙漠中的景象,而且表现了诗人真切的感受,画面开阔,意境雄浑

炼虚词 疏通文气、开合呼应、悠扬婉转、活跃情韵、化板滞为流动等 春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。(李煜《虞美人》)

“又”承接“何时了”,怕见“春风”东风偏“又”吹,写出了词人的无奈与痛苦

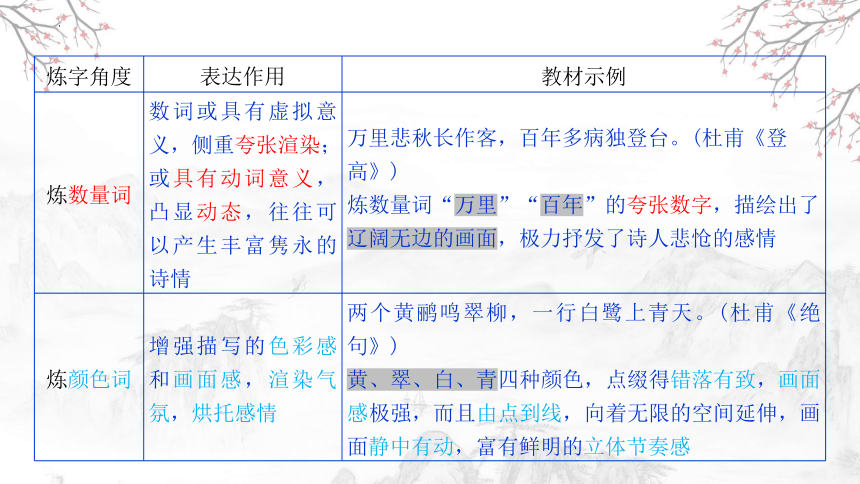

炼字角度 表达作用 教材示例

炼数量词 数词或具有虚拟意义,侧重夸张渲染;或具有动词意义,凸显动态,往往可以产生丰富隽永的诗情 万里悲秋长作客,百年多病独登台。(杜甫《登高》)

炼数量词“万里”“百年”的夸张数字,描绘出了辽阔无边的画面,极力抒发了诗人悲怆的感情

炼颜色词 增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛,烘托感情 两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。(杜甫《绝句》)

黄、翠、白、青四种颜色,点缀得错落有致,画面感极强,而且由点到线,向着无限的空间延伸,画面静中有动,富有鲜明的立体节奏感

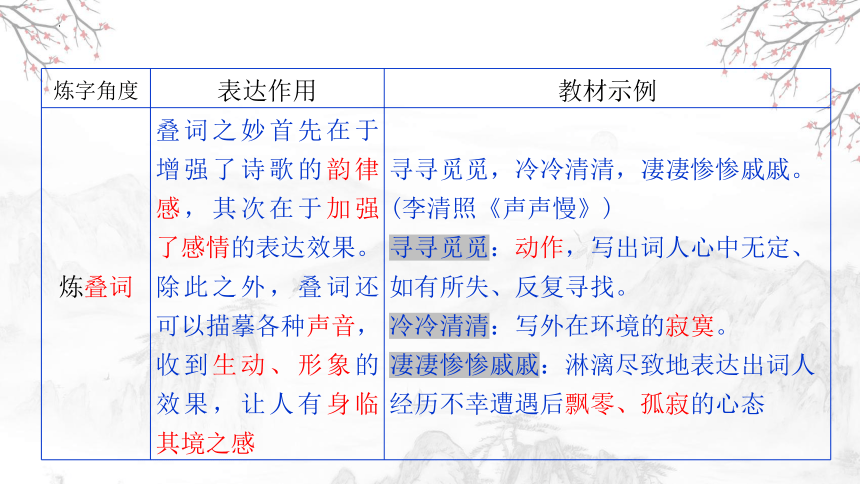

炼字角度 表达作用 教材示例

炼叠词 叠词之妙首先在于增强了诗歌的韵律感,其次在于加强了感情的表达效果。除此之外,叠词还可以描摹各种声音,收到生动、形象的效果,让人有身临其境之感 寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。(李清照《声声慢》)

寻寻觅觅:动作,写出词人心中无定、如有所失、反复寻找。

冷冷清清:写外在环境的寂寞。

凄凄惨惨戚戚:淋漓尽致地表达出词人经历不幸遭遇后飘零、孤寂的心态

⑴看表意是否丰富凝练。诗歌语言,贵在字约意丰,以少胜多。不少字词之所以用得好,就在于用最少的语言传达出最丰富的意蕴。有的字词有表面义、暗指义、双关义等,赏析时,要赏出其丰富意蕴,读出其弦外之音。

⑵看传情是否准确精妙。诗歌语言不但注重生动形象、凝练传神,更是借助字词来表情达意。赏析时,要善于结合全诗揣摩字词,看它们准确传达出作者什么样的情感意愿。

⑶看是否能造境。所谓“造境”,就是利用词语的凝练与含蓄来营造诗歌的意境。古人写诗很讲究意境,而字词的妙用能给全诗营造美好的意境。

⑷看表达上是否有特别之处。如是否活用词性,是否为叠字,是否化静为动,是否化无形为有形,有无使用比喻、比拟、借代、双关等修辞手法。这一角度极为重要,因为高考不选平常语言,总是选富有表达特色的字词来考查。

⑸看结构上是否有特别作用。如照应、过渡、对比、点出题旨等。

(三)炼字赏析五角度

第一步:释含义 解释该字的含义

第二步:描景象 结合诗歌有关内容具体分析这个字所描述的景象

第三步:析特点 指出该字的特点(如是否为色彩词、叠字,有无活用等)和所用手法(特别是修辞手法)

第四步:析作用 适当展开联想和想象,说说该字在营造意境、塑造形象、突出主旨情感以及结构方面的作用

口诀 结合语境先释义,展开想象描画面,明确手法需辨析,结合语境谈感情

(四)炼字题答题步骤

插秧歌

宋·杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

诗人在首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,用的非常精彩,请尝试赏析。

参考答案:勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契。农谚说“不误农时”,插秧关系到来年收成的好坏。因此,每逢插秧季节,不论男女老少都要起早贪黑,投入到劳动中去。诗中正是根据这一特点,用了四个动词“抛”、“接”、“拔”、“插”准确地刻画出这家老小低头插秧、全神贯注的神态。

阅读下面这首诗,完成下面的题目。

例题解析

阅读下面这首诗,完成下面的题目。

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,身同斥 一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊人不至③,清樽画舫倩分题④。

【注 】①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

颈联中“软”“低”二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。

参考答案:

① “软”字形容斜风的温柔轻柔,营造出宁静和谐的氛围;

②“低”字描绘夕照的柔和低垂,增强了画面的层次感和诗意,使景象更生动。

对点训练

诗眼就一首诗或某句诗中最能体现作者思想观点、情感态度的,具有概括性,生动性或情趣性的字、词、句,它往往是诗歌中最精炼传神的部分。

赏字题——诗眼

内容上 最能揭示作者情感的字(词) “汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。吴山点点愁。”

修辞上 常常出现在描写句中,且常运用比喻、拟人等修辞手法。 寝园残石马,废殿泣铜驼。

词性上 这类字(词)以动词和形容词为主。 羌笛何须怨杨柳?春风不度玉门关。

结构上 最能统领全篇的字(词)、或全诗围绕该字(词)来写 东临碣石,以观沧海。

(一)诗眼题如何设问(命题角度)

1、这首诗的“诗眼”是什么?

2、某词是全诗的关键,为什么?

3、某词统领全诗的理由是什么?

4、有人认为某词是全诗的关键,你同意吗?请说明理由。

阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

早发焉耆①怀终南别业

唐·岑参

晓笛引乡泪,秋冰②鸣马蹄。

一身虏云外,万里胡天西。

终日见征战,连年闻鼓鼙。

故山③在何处,昨日梦清溪④。

【注 】①焉耆:指焉耆都护府,在今新疆焉耆回族自治县西南。②秋冰:胡塞属高寒地带,入冬早,故虽秋日业已结冰。③故山:指岑参隐居的终南山。④清溪:指终南山的小溪流。

你认为这首诗题目中的哪个字能够统领全篇?请结合全诗作简要分析。

参考答案:“怀”。

①首联“晓笛”“乡泪”“秋冰”“马蹄”,交织成一幅塞外秋晓行旅图,是触发“怀”的媒介;

②中间两联通过“一身”与“万里”、“终日”与“连年”两组对比,强调边塞的路途遥远与生活单调,暗示出“怀”的原因;

③最后两句写思念故山的清溪,形之以梦,点出“怀”的对象。

第一步 明确指出作为“诗眼”的词。

第二步 结合诗歌具体内容,例举全诗围绕该字写了哪些内容。(或整理归纳,或逐联分析)

第三步 分析该词在突出主旨、营造意境和诗歌结构上所起的作用。

(二)诗眼题答题步骤

初发夷陵①

宋·陆游

雷动江边鼓吹雄,百滩过尽失途穷。

山平水远苍茫外,地辟天开指顾中②。

俊鹘横飞遥掠岸,大鱼腾出欲凌空。

今朝喜处君知否?三丈黄旗舞便风。

【注】①夷陵:在今湖北宜昌东南。孝宗淳熙五年(1178年),陆游在度过八年的川峡生活之后,

奉诏离蜀东归,往临安廷对。此诗是他从夷陵出发时所作。②指顾中:一指手,一回头,喻

时间短暂。

这首诗的“诗眼”是什么?请结合全诗简要说明理由。

全诗的诗眼是“喜” 。

①首联写过尽险滩,心胸开阔,暗含“喜”;

②颔联和颈联寓情于景,江天一色,鹘飞鱼腾,壮奇景象寄寓开阔襟怀和喜悦心情;

③尾联写奉诏东归,顺风而行,诗人预感将身担大任,更难掩要有一番作为之“喜”。

阅读下面这首诗,完成下面的题目。

高考古诗词鉴赏语言类题型

——炼字

课时二

炼句一般是指全诗中最精彩、最意味深长、最警策的关键性句子。赏析句子重在句中“技”,主要从技巧、情感等角度赏析;理解句子含意重在句中“意”,主要从内容、情感等角度赏析。

赏句题

(一)炼句题如何设问(命题角度)

1.请对这首诗第X联进行赏析。

2.结合全诗,简要分析X句的妙处。

3.这句诗最具表现力,试简要分析解答。

常考类别 特色解读 典例

内容情感句 弄懂所给句子的基本意思,进而把握其内容、情感的内涵,这是赏析句子的前提 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”借廉颇自比,表达出词人报效国家的强烈愿望和对宋室不能选用人才的慨叹

语言特点句 倒装,有错位之美;对仗,有整饬之美 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》:“故国神游,多情应笑我,早生华发。”全为倒装句,按现代汉语语法顺序,应调整为“神游故国,应笑我多情,华发早生”

表达技巧句 一般而言,高考选取的句子,都是在表达上有特色的句子,鉴赏时要看出其在表达上的特别之处 李清照《醉花阴(薄雾浓云愁永昼)》:“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”以秋日菊花喻人消瘦,暗示出相思之苦,耐人寻味

行文结构句 高考所选句子的位置一般有三处:首句,有点题、开篇、奠定基调之妙;中间句,有转折文意、承上启下之用;尾句,或卒章显志,或另辟蹊径,尤其是以景结情句,有含蓄隽永之妙 白居易《琵琶行并序》:“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。”用于开篇,交代时间、地点,点明季节特征,渲染出一种悲凉气氛,为全诗奠定感情基调

(二)考内容

临江仙·晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。

试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。

柳垂江上影,梅谢雪中枝。

问题:词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。

典例分析

解题思路:“绝妙”“妙处”:赏析句子。主要从语言、意象/意境、技巧、结构(构思)、情感等角度赏析。

第一步:理解意蕴。

一起去欣赏春雪之中枝枝春梅凋谢坠落的情景,去看那岸边依依垂柳倒映在江水里的倩影。

第二步:多角度赏析。语言特点、意象/意境、表达技巧、结构(构思)、情感特点

答案:⑴“垂”“谢”二字,赋予“柳”“梅”动态的美感,写出春意浓厚,描绘了一幅春意盎然的场景。(炼字/描画面)

⑵运用想象的手法。诗人通过想象未来与友人再次相约的美好情景,来反映自己对友人即将离别的不舍和留恋之情(手法/妙处)。

⑶运用“以景结情”的手法,统摄全篇,以春光美景收束全词,表达了诗人对与友人再次相会的期盼。(结构、构思/妙处、情感)

(三)炼句题答题步骤

理解意蕴:描述诗句内容,分析诗句含义。(表层含义和深层含义)

多角度赏析:

①表达技巧方面,分析作用及表达效果。(表达方式、修辞手法、表现手法等角度)

②语言特点方面:倒装——错位的美;省略——韵味悠长;对仗——整饬之美;炼字——凝练之美;意象叠加(列锦)——意境

③结构(构思)作用方面:

首句——开篇点题,统领全诗,领起下面的描写;渲染氛围,奠定感情基调;首句设问,引出后面的内容。

中间句——承接前面什么内容,引出后面什么内容;借景抒情,表达情感。

尾句——总结全诗,深化或升华主题;卒章显志;以景衬情;以景结情,含蓄隽永。

④诗人情感方面。

示儿子 陆游

禄食无功我自知,汝曹何以报明时?

为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。

最亲切处今相付,熟读周公七月诗。

[注]七月诗:指《诗经·风·七月》,是一首描写农民劳作和生活的农事诗

问题:诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此你是如何理解的?(6分)

对点训练

答案:①“道在六经宁有尽”指诗人告诫子孙:诗书无涯,发奋读书(诗意,1分)。

②“熟读周公七月诗”指诗人训诫子孙:法乎先圣,修身立事(1分);心怀家国,永存社稷(诗意,1分)。

③从诗人对子孙们的敦敦教诲中,寄托了诗人对后世子孙的希望/爱与期待(情感,1分)。诗人一再劝诚并着重嘱托(回应题干“又让”1分),以此诗告诫子孙传承优良家风(结尾的主旨作用,1分)。

高考古诗词鉴赏语言类题型

——炼字

课时一

赏析诗歌语言包含有哪些内容呢?

即锤炼词语,指诗人经过反复琢磨,从词汇宝库中挑选出最妥切、最精确、最形象生动的词语来描摹事物或表情达意。

“炼字题”的两种形式:单纯的“炼字”题和“诗眼”(包括“词眼”)分析题。

赏字题——炼字

(一)炼字题如何设问(命题角度)

1、诗中的某个词用得好不好?为什么?或某字历来为人称道,你认为它好在哪里?(直接鉴赏关键词)

2、诗中的 “关键字”是哪一个?为什么?(找出关键词并鉴赏)

3、这个词与另一个词比较哪个更好?为什么?(比较鉴赏)

(二)炼字题常考内容

词类 表达作用

动词 化静为动,使诗词中的意象有动态之美,起到画龙点睛的效果

形容词 化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如历其境

副词 疏通文气、开合呼应、悠扬婉曲、活跃情韵、化板滞为流动

数量词 经作者精心提炼的数量词,能产生丰富隽永的诗情

叠音词 增强语言的韵律感,起突出强调的作用

副词 疏通文气、开合呼应、悠扬婉曲、活跃情韵、化板滞为流动

颜色词 增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛,烘托感情

拟声词 模拟自然的声音 ,使读者如见其景、如临其境,还可增强韵律感

教考结合

炼字角度 表达作用 教材示例

炼动词 具有凝练、形象、生动传神的效果,赋予形象以动态感 乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

“穿”化静为动,写出了乱石的陡峭、尖锐;“拍”运用拟人手法,点出了江流湍急的气势;“卷”表现了江涛冲击堤岸后形成“雪花”的力度。这三个动词,形象生动地描摹出了赤壁山势的险要高峻和水势的汹涌澎湃,有声有色地展现了古战场雄壮的画面

炼字角度 表达作用 教材示例

炼形容词 化抽象为具体,变无形为有形,使人如闻其声,如见其人,如触其物,如历其境 大漠孤烟直,长河落日圆。(王维《使至塞上》)

“直”“圆”两字不仅准确描绘了沙漠中的景象,而且表现了诗人真切的感受,画面开阔,意境雄浑

炼虚词 疏通文气、开合呼应、悠扬婉转、活跃情韵、化板滞为流动等 春花秋月何时了,往事知多少。小楼昨夜又东风,故国不堪回首月明中。(李煜《虞美人》)

“又”承接“何时了”,怕见“春风”东风偏“又”吹,写出了词人的无奈与痛苦

炼字角度 表达作用 教材示例

炼数量词 数词或具有虚拟意义,侧重夸张渲染;或具有动词意义,凸显动态,往往可以产生丰富隽永的诗情 万里悲秋长作客,百年多病独登台。(杜甫《登高》)

炼数量词“万里”“百年”的夸张数字,描绘出了辽阔无边的画面,极力抒发了诗人悲怆的感情

炼颜色词 增强描写的色彩感和画面感,渲染气氛,烘托感情 两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。(杜甫《绝句》)

黄、翠、白、青四种颜色,点缀得错落有致,画面感极强,而且由点到线,向着无限的空间延伸,画面静中有动,富有鲜明的立体节奏感

炼字角度 表达作用 教材示例

炼叠词 叠词之妙首先在于增强了诗歌的韵律感,其次在于加强了感情的表达效果。除此之外,叠词还可以描摹各种声音,收到生动、形象的效果,让人有身临其境之感 寻寻觅觅,冷冷清清,凄凄惨惨戚戚。(李清照《声声慢》)

寻寻觅觅:动作,写出词人心中无定、如有所失、反复寻找。

冷冷清清:写外在环境的寂寞。

凄凄惨惨戚戚:淋漓尽致地表达出词人经历不幸遭遇后飘零、孤寂的心态

⑴看表意是否丰富凝练。诗歌语言,贵在字约意丰,以少胜多。不少字词之所以用得好,就在于用最少的语言传达出最丰富的意蕴。有的字词有表面义、暗指义、双关义等,赏析时,要赏出其丰富意蕴,读出其弦外之音。

⑵看传情是否准确精妙。诗歌语言不但注重生动形象、凝练传神,更是借助字词来表情达意。赏析时,要善于结合全诗揣摩字词,看它们准确传达出作者什么样的情感意愿。

⑶看是否能造境。所谓“造境”,就是利用词语的凝练与含蓄来营造诗歌的意境。古人写诗很讲究意境,而字词的妙用能给全诗营造美好的意境。

⑷看表达上是否有特别之处。如是否活用词性,是否为叠字,是否化静为动,是否化无形为有形,有无使用比喻、比拟、借代、双关等修辞手法。这一角度极为重要,因为高考不选平常语言,总是选富有表达特色的字词来考查。

⑸看结构上是否有特别作用。如照应、过渡、对比、点出题旨等。

(三)炼字赏析五角度

第一步:释含义 解释该字的含义

第二步:描景象 结合诗歌有关内容具体分析这个字所描述的景象

第三步:析特点 指出该字的特点(如是否为色彩词、叠字,有无活用等)和所用手法(特别是修辞手法)

第四步:析作用 适当展开联想和想象,说说该字在营造意境、塑造形象、突出主旨情感以及结构方面的作用

口诀 结合语境先释义,展开想象描画面,明确手法需辨析,结合语境谈感情

(四)炼字题答题步骤

插秧歌

宋·杨万里

田夫抛秧田妇接,小儿拔秧大儿插。

笠是兜鍪蓑是甲,雨从头上湿到胛。

唤渠朝餐歇半霎,低头折腰只不答。

秧根未牢莳未匝,照管鹅儿与雏鸭。

诗人在首联连用四个动词“抛”“接”“拔”“插”,用的非常精彩,请尝试赏析。

参考答案:勾勒出一幅紧张繁忙的劳动场面:全家老少一齐出动,各尽所能,配合默契。农谚说“不误农时”,插秧关系到来年收成的好坏。因此,每逢插秧季节,不论男女老少都要起早贪黑,投入到劳动中去。诗中正是根据这一特点,用了四个动词“抛”、“接”、“拔”、“插”准确地刻画出这家老小低头插秧、全神贯注的神态。

阅读下面这首诗,完成下面的题目。

例题解析

阅读下面这首诗,完成下面的题目。

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,身同斥 一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊人不至③,清樽画舫倩分题④。

【注 】①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

颈联中“软”“低”二字的使用取得了很好的艺术效果,请简要赏析。

参考答案:

① “软”字形容斜风的温柔轻柔,营造出宁静和谐的氛围;

②“低”字描绘夕照的柔和低垂,增强了画面的层次感和诗意,使景象更生动。

对点训练

诗眼就一首诗或某句诗中最能体现作者思想观点、情感态度的,具有概括性,生动性或情趣性的字、词、句,它往往是诗歌中最精炼传神的部分。

赏字题——诗眼

内容上 最能揭示作者情感的字(词) “汴水流,泗水流,流到瓜洲古渡头。吴山点点愁。”

修辞上 常常出现在描写句中,且常运用比喻、拟人等修辞手法。 寝园残石马,废殿泣铜驼。

词性上 这类字(词)以动词和形容词为主。 羌笛何须怨杨柳?春风不度玉门关。

结构上 最能统领全篇的字(词)、或全诗围绕该字(词)来写 东临碣石,以观沧海。

(一)诗眼题如何设问(命题角度)

1、这首诗的“诗眼”是什么?

2、某词是全诗的关键,为什么?

3、某词统领全诗的理由是什么?

4、有人认为某词是全诗的关键,你同意吗?请说明理由。

阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。

早发焉耆①怀终南别业

唐·岑参

晓笛引乡泪,秋冰②鸣马蹄。

一身虏云外,万里胡天西。

终日见征战,连年闻鼓鼙。

故山③在何处,昨日梦清溪④。

【注 】①焉耆:指焉耆都护府,在今新疆焉耆回族自治县西南。②秋冰:胡塞属高寒地带,入冬早,故虽秋日业已结冰。③故山:指岑参隐居的终南山。④清溪:指终南山的小溪流。

你认为这首诗题目中的哪个字能够统领全篇?请结合全诗作简要分析。

参考答案:“怀”。

①首联“晓笛”“乡泪”“秋冰”“马蹄”,交织成一幅塞外秋晓行旅图,是触发“怀”的媒介;

②中间两联通过“一身”与“万里”、“终日”与“连年”两组对比,强调边塞的路途遥远与生活单调,暗示出“怀”的原因;

③最后两句写思念故山的清溪,形之以梦,点出“怀”的对象。

第一步 明确指出作为“诗眼”的词。

第二步 结合诗歌具体内容,例举全诗围绕该字写了哪些内容。(或整理归纳,或逐联分析)

第三步 分析该词在突出主旨、营造意境和诗歌结构上所起的作用。

(二)诗眼题答题步骤

初发夷陵①

宋·陆游

雷动江边鼓吹雄,百滩过尽失途穷。

山平水远苍茫外,地辟天开指顾中②。

俊鹘横飞遥掠岸,大鱼腾出欲凌空。

今朝喜处君知否?三丈黄旗舞便风。

【注】①夷陵:在今湖北宜昌东南。孝宗淳熙五年(1178年),陆游在度过八年的川峡生活之后,

奉诏离蜀东归,往临安廷对。此诗是他从夷陵出发时所作。②指顾中:一指手,一回头,喻

时间短暂。

这首诗的“诗眼”是什么?请结合全诗简要说明理由。

全诗的诗眼是“喜” 。

①首联写过尽险滩,心胸开阔,暗含“喜”;

②颔联和颈联寓情于景,江天一色,鹘飞鱼腾,壮奇景象寄寓开阔襟怀和喜悦心情;

③尾联写奉诏东归,顺风而行,诗人预感将身担大任,更难掩要有一番作为之“喜”。

阅读下面这首诗,完成下面的题目。

高考古诗词鉴赏语言类题型

——炼字

课时二

炼句一般是指全诗中最精彩、最意味深长、最警策的关键性句子。赏析句子重在句中“技”,主要从技巧、情感等角度赏析;理解句子含意重在句中“意”,主要从内容、情感等角度赏析。

赏句题

(一)炼句题如何设问(命题角度)

1.请对这首诗第X联进行赏析。

2.结合全诗,简要分析X句的妙处。

3.这句诗最具表现力,试简要分析解答。

常考类别 特色解读 典例

内容情感句 弄懂所给句子的基本意思,进而把握其内容、情感的内涵,这是赏析句子的前提 辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》:“凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?”借廉颇自比,表达出词人报效国家的强烈愿望和对宋室不能选用人才的慨叹

语言特点句 倒装,有错位之美;对仗,有整饬之美 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》:“故国神游,多情应笑我,早生华发。”全为倒装句,按现代汉语语法顺序,应调整为“神游故国,应笑我多情,华发早生”

表达技巧句 一般而言,高考选取的句子,都是在表达上有特色的句子,鉴赏时要看出其在表达上的特别之处 李清照《醉花阴(薄雾浓云愁永昼)》:“莫道不销魂,帘卷西风,人比黄花瘦。”以秋日菊花喻人消瘦,暗示出相思之苦,耐人寻味

行文结构句 高考所选句子的位置一般有三处:首句,有点题、开篇、奠定基调之妙;中间句,有转折文意、承上启下之用;尾句,或卒章显志,或另辟蹊径,尤其是以景结情句,有含蓄隽永之妙 白居易《琵琶行并序》:“浔阳江头夜送客,枫叶荻花秋瑟瑟。”用于开篇,交代时间、地点,点明季节特征,渲染出一种悲凉气氛,为全诗奠定感情基调

(二)考内容

临江仙·晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。

试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。

柳垂江上影,梅谢雪中枝。

问题:词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。

典例分析

解题思路:“绝妙”“妙处”:赏析句子。主要从语言、意象/意境、技巧、结构(构思)、情感等角度赏析。

第一步:理解意蕴。

一起去欣赏春雪之中枝枝春梅凋谢坠落的情景,去看那岸边依依垂柳倒映在江水里的倩影。

第二步:多角度赏析。语言特点、意象/意境、表达技巧、结构(构思)、情感特点

答案:⑴“垂”“谢”二字,赋予“柳”“梅”动态的美感,写出春意浓厚,描绘了一幅春意盎然的场景。(炼字/描画面)

⑵运用想象的手法。诗人通过想象未来与友人再次相约的美好情景,来反映自己对友人即将离别的不舍和留恋之情(手法/妙处)。

⑶运用“以景结情”的手法,统摄全篇,以春光美景收束全词,表达了诗人对与友人再次相会的期盼。(结构、构思/妙处、情感)

(三)炼句题答题步骤

理解意蕴:描述诗句内容,分析诗句含义。(表层含义和深层含义)

多角度赏析:

①表达技巧方面,分析作用及表达效果。(表达方式、修辞手法、表现手法等角度)

②语言特点方面:倒装——错位的美;省略——韵味悠长;对仗——整饬之美;炼字——凝练之美;意象叠加(列锦)——意境

③结构(构思)作用方面:

首句——开篇点题,统领全诗,领起下面的描写;渲染氛围,奠定感情基调;首句设问,引出后面的内容。

中间句——承接前面什么内容,引出后面什么内容;借景抒情,表达情感。

尾句——总结全诗,深化或升华主题;卒章显志;以景衬情;以景结情,含蓄隽永。

④诗人情感方面。

示儿子 陆游

禄食无功我自知,汝曹何以报明时?

为农为士亦奚异,事国事亲惟不欺。

道在六经宁有尽,躬耕百亩可无饥。

最亲切处今相付,熟读周公七月诗。

[注]七月诗:指《诗经·风·七月》,是一首描写农民劳作和生活的农事诗

问题:诗人指出“道在六经宁有尽”,又让儿子“熟读周公七月诗”,对此你是如何理解的?(6分)

对点训练

答案:①“道在六经宁有尽”指诗人告诫子孙:诗书无涯,发奋读书(诗意,1分)。

②“熟读周公七月诗”指诗人训诫子孙:法乎先圣,修身立事(1分);心怀家国,永存社稷(诗意,1分)。

③从诗人对子孙们的敦敦教诲中,寄托了诗人对后世子孙的希望/爱与期待(情感,1分)。诗人一再劝诚并着重嘱托(回应题干“又让”1分),以此诗告诫子孙传承优良家风(结尾的主旨作用,1分)。