2025届高考语文复习:修辞手法 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:修辞手法 课件(共36张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 8.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 15:20:14 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

示之以形

悟之以神

修辞手法的运用及表达效果

2025届高考复习备考之

语言文字运用专题

复习目标:

1、了解高考中修辞类考题的基本考查方式。

2、掌握修辞类考题的基本答题技巧。

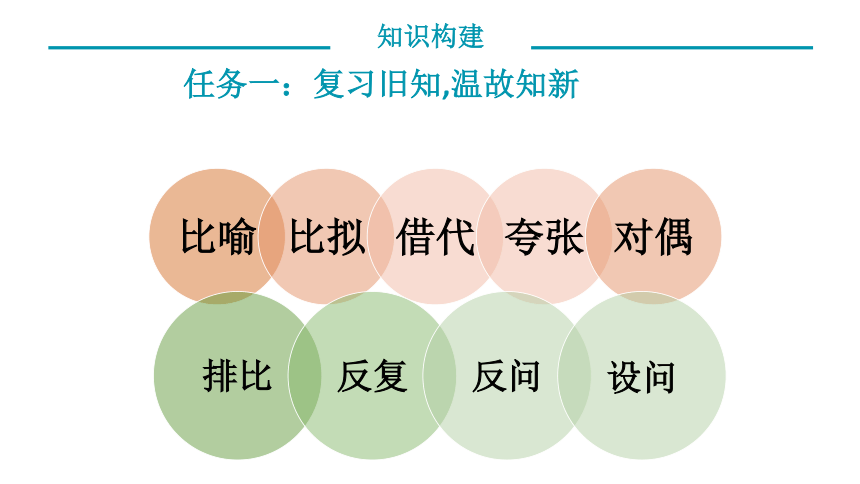

知识构建

任务一:复习旧知,温故知新

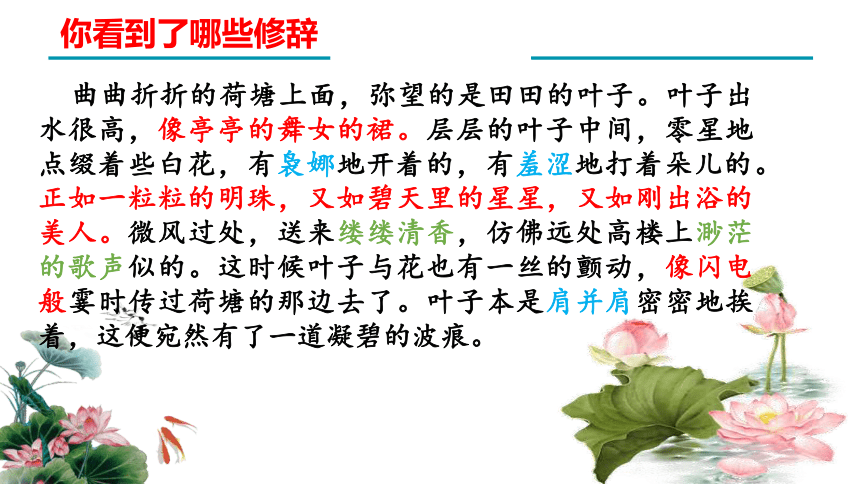

你看到了哪些修辞

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

你看到了哪些修辞

考查形式:选择题和简答题

在语言文字运用中可以是判断修辞手法的选择题,也可以是分析修辞手法的结构和效果主观题,甚至是和选用句式、仿用句式、变换句式、扩展语句等相结合的主观题。

在现代文阅读和古诗鉴赏中更多以主观题的形式对修辞手法进行考查,偶尔也在选择题的部分选项中有所涉及。

【考情分析】

年份 卷别 题干表述

2024 新高考Ⅰ卷 18.文中第一段用“电“比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云“为本体写一个句子,要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

新高考Ⅱ卷 19.文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?(4分)

全国甲卷 19.下列句中画波浪线的词语与文中画波浪线的“苍翠“,所用的修辞手法相同的一项是(3分)

2023 新课标Ⅱ卷 19.文中画波浪线的部分(优雅地舞着,踱着,鸣着,顾盼着,寻觅着),如果写成“正优雅地跳舞,踱步,鸣叫,顾盼,寻觅”,表达效果有什么不同?(5分)

2022 新高考Ⅰ卷 20.文中画横线的句子使用了设问和排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

新高考Ⅱ卷 22.文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。(5分)

2021 新高考Ⅰ卷 文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(5分)

【考情分析】

年份 卷别 题号 考点 题型 设题角度

2024 新课标Ⅰ卷 18 借喻 主观题 仿写句子

新课标Ⅱ卷 19 反问 主观题 表达效果

全国甲卷 19 比喻、借代、拟人、通感 客观题 辨别修辞手法

2023 新课标Ⅰ卷 22 比喻 主观题 表达效果

新课标Ⅱ卷 19 排比 主观题 原句和改句表达效果

对比分析

2022 新高考Ⅰ卷 20 设问、排比 主观题 表达效果

新高考Ⅱ卷 22 比拟、排比 主观题 辨别修辞手法、表达效果

全国甲卷 21 比喻、借代 客观题 辨别修辞手法

2021 新高考Ⅰ卷 20 对偶 主观题 构成、表达效果

全国甲卷 21 拟人 主观题 表达效果

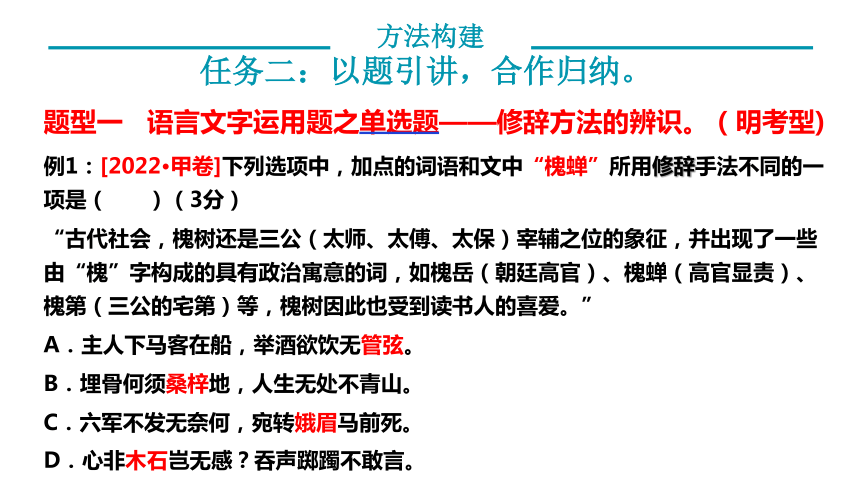

方法构建

任务二:以题引讲,合作归纳。

题型一 语言文字运用题之单选题——修辞方法的辨识。(明考型)

例1:[2022·甲卷]下列选项中,加点的词语和文中“槐蝉”所用修辞手法不同的一项是( )(3分)

“古代社会,槐树还是三公(太师、太傅、太保)宰辅之位的象征,并出现了一些由“槐”字构成的具有政治寓意的词,如槐岳(朝廷高官)、槐蝉(高官显责)、槐第(三公的宅第)等,槐树因此也受到读书人的喜爱。”

A.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

B.埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

C.六军不发无奈何,宛转娥眉马前死。

D.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

例1、(2022全国甲卷)下列选项中,加点的词语和文中“槐蝉”所用修辞手法不同的一项是 ( )

“古代社会,槐树还是三公(太师、太傅、太保)宰辅之位的象征,并出现了一些由“槐”字构成的具有政治寓意的词,如槐岳(朝廷高官)、槐蝉(高官显责)、槐第(三公的宅第)等,槐树因此也受到读书人的喜爱。”

A.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

B.埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

C.六军不发无奈何,宛转娥眉马前死。

D.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

【解析】文中“槐蝉”是借代,代指高官显贵。A.借代,用“管弦”代指音乐。B.借代,用“桑梓”代指家乡。C.借代,用“娥眉”代指杨贵妃。D.比喻,是否定喻,“人心”是本体,“木石”是喻体。故选D。

D

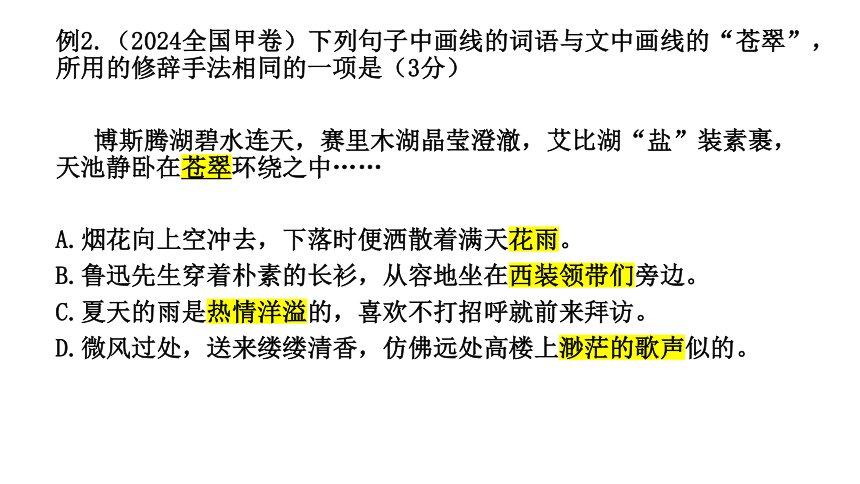

例2.(2024全国甲卷)下列句子中画线的词语与文中画线的“苍翠”,所用的修辞手法相同的一项是(3分)

博斯腾湖碧水连天,赛里木湖晶莹澄澈,艾比湖“盐”装素裹,天池静卧在苍翠环绕之中……

A.烟花向上空冲去,下落时便洒散着满天花雨。

B.鲁迅先生穿着朴素的长衫,从容地坐在西装领带们旁边。

C.夏天的雨是热情洋溢的,喜欢不打招呼就前来拜访。

D.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

答案是B,借代

原句中“苍翠”指的是绿色的树木,用颜色代树木,是以特征代本体;

B项中“西装领带们”指的是穿西装打领带的人,用衣着代人物,也是以特征代本体。

A项中将烟花绽放后散落的碎屑比作“花雨”,是比喻;

C项中“热情洋溢”“喜欢”“不打招呼”“拜访”赋予夏天的雨人的情态,是拟人;

D项中“清香”是嗅觉,“渺茫的歌声”是听觉,将嗅觉和听觉两种感觉互通,是通感。

例3. [2017·江苏卷] 下列句子中,没有使用比喻手法的一项是( )

A. “一带一路”是我国为推动经济全球化而提出的一项互利共赢的倡议,它已成为推动全球经济转型升级、走出衰退困境的新引擎。

B. 气象部门预计,随着暖湿气流增强,我省明天会迎来一场及时雨,空气中污染物浓度将快速下降,人们的舒适度会大幅度提升。

C. 一种突如其来的网络病毒洪水猛兽般地袭击全球,导致150多个国家受灾,我国也有近3万家机构的计算机受到影响。

D. 我国企业在参与发展中国家的基础设施建设过程中,主动强化环保意识,积极承担社会责任,带动了东道国在观念上弯道超车。

【即时体验】

例3. [2017·江苏卷] 下列句子中,没有使用比喻手法的一项是( )

A. “一带一路”是我国为推动经济全球化而提出的一项互利共赢的倡议,它已成为推动全球经济转型升级、走出衰退困境的新引擎。

B. 气象部门预计,随着暖湿气流增强,我省明天会迎来一场及时雨,空气中污染物浓度将快速下降,人们的舒适度会大幅度提升。

C. 一种突如其来的网络病毒洪水猛兽般地袭击全球,导致150多个国家受灾,我国也有近3万家机构的计算机受到影响。

D. 我国企业在参与发展中国家的基础设施建设过程中,主动强化环保意识,积极承担社会责任,带动了东道国在观念上弯道超车。

√

题型二 语言文字运用题之主观题——修辞手法赏析(明考型)

例1:(2024年新课标2卷)文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?

例2:[2022·新高考Ⅰ卷]文中画横线的句子使用了设问和排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

例3:[2022·新高考Ⅱ卷]文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。(5分)

例4:[2021·新高考Ⅰ卷]文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(5分)

例5:[2021·甲卷]文中画波浪线处使用了拟人的修辞手法,请简要分析其表达效果。(5分)

例6:[2020·新高考Ⅰ卷]比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。(4分)

例4、(2024年新课标2卷)阅读下面的文字,完成下面小题。(5分)

看云似乎是很多北京人的日常,自到了北京,我也入乡随了俗,经常看起云来。那天是周六,我和几个朋友在一家书店闲聊,因为一直留意着窗外的云,聊天时我有些心不在焉。书店是整幅的玻璃幕墙,大大小小的云在窗框里,如画一般,还带有特别随意任性的毛边儿。带着流苏一样的大毛边儿的大块云和带着细丝一样的小毛边儿的小块云都主打一个飘逸轻盈。哪怕再高妙的丹青手,也画不出来那个劲儿,实在是美翻了。云这么好看,却也不妨碍它下雨。那天,我们在宋庄的街道上闲逛,走着走着雨就来了。雨来了,云还在,太阳也还在。这就是名副其实的太阳雨了吧?淋着这雨,我们都没有打伞。打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨,不是吗?

文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?

2024年新高考Ⅱ卷:

①“不是吗?”是个反问句,肯定和强化了“打伞

会让人觉得辜负了这云、这雨”这一意思;(构成)

②强化了作者对这云和这雨的喜爱之情,也激发了

读者的同感,能加深读者的印象。(效果)

修辞手法的表达效果题答题方法:

1.准确辨别修辞手法;

2.分析修辞手法的构成;

3.结合具体语境谈效果。

常见修辞手法概览

常见修辞 分析构成 表达效果(术语+文本)

比喻 把……比作……,二者在……相似;哪类比喻 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

比拟 把……人格化,将……物写成……人; 把人拟作……物,写出了人的……(物性) 生动形象,印象鲜明,表意丰富

借代 用……代指……,属于……借代 突出特征,语言简练,引人联想

夸张 ……词把……扩大/缩小/超前 突出特征,烘托气氛,增强联想

对偶 上句……(词)与下句……(词)相对 两词在什么词性或什么内容相对;属于……种对 节奏鲜明,语言简练,抒情酣畅

排比 连续使用……词语/句子,构成排比 增强气势,结构紧凑,抒情强烈

反复 ……词语、句子,连续/间隔反复 强调内容,加强语气,强化感情

设问 提出……问题,做出……(回答) 强调问题,引起注意,启发思考

反问 (某句)使用了反问手法,强烈地表达了……(意愿) 加强语气,激发感情,加深印象

例5、文中画波浪线的句子运用了比喻,请分析其构成与表达效果。(5分)

造心需要时间。少则一分一秒,多则一世一生。片刻而成的大智大勇之心,未必就不玲珑。久拖不决的谨小慎微之心,未必就很精致。有的人,小小年纪,就竣工一颗完整坚实之心。有的人,须发皆白,还在心的地基挖土打桩。造心通常是父母的手,在最初心灵的模型上,留下永不消退的指纹。所以普天下为人父母者,要珍视这一份特别庄重的义务与责任。

参考答案:

构成:该句将父母对孩子心灵的影响,比喻成手捏模型时留下的永不消退的指纹;

表达效果:比喻的运用,将抽象枯燥的说理变得生动、形象、可感。指纹的永不消退表明父母对孩子心灵世界的影响是长期的、重要的。

例6、(2020·新高考Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。(5分)

有些风筝还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

1.指出本体和喻体:将 比作 ,体现了比喻的相似性;

2.分析相似性的具体表现: 和 相似, 和 (在) (方面)相似。

比喻相似性分析题答题模板:

特别提醒:分析相似之处一定要全面,相似性有几点需要答几点。

例6、(2020·新高考Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。(5分)

有些风筝还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

参考答案:①句中把放飞风筝时百哨齐鸣的声音比作交响乐,体现了比喻的相似性;

②放飞风筝时百哨齐鸣,交响乐由多人共同演奏,二者相似;

③交响乐很有魅力,笛哨声也很有魅力,二者相似。

题型三 语言文字运用之主观题——赏析文字的表达效果。(暗考型)

例7:[2023·乙卷]文中画波浪线的句子如改成:“年下办年货、四月十八奶奶庙庙会、开会、送人情出份子,都一起去。”语义基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(5分)

“年下办年货,一起去;四月十八奶奶庙庙会,一起去;开会,一起到场;送人情出份子,一起进门,”

比较法【词语+句式+修辞+语体色彩+语序】

题型三 语言文字运用之主观题——赏析文字的表达效果。(暗考型)

例7:[2023·乙卷]文中画波浪线的句子如改成:“年下办年货、四月十八奶奶庙庙会、开会、送人情出份子,都一起去。”语义基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(5分)

“年下办年货,一起去;四月十八奶奶庙庙会,一起去;开会,一起到场;送人情出份子,一起进门,”

比较法【词语+句式+修辞+语体色彩+语序】

答案:

.①原文以排比形式列举了生活中的四种情形,让人自然想到俩老头做其他事情也都“一起”;②原文中“一起”反复出现,起到强调作用,强调俩老头关系亲密;③原文与上下文多用短句的风格相一致。

题型四 语言文字运用题之主观题——与扩展语句、选用句式、仿写句式、变换句式、连贯等考点兼顾考查。(可明考、可暗考)

例8、(2024新高考Ⅰ卷)文中第一段用“电”比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云”为本体写一个句子。要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

题型四 语言文字运用题之主观题——与扩展语句、选用句式、仿写句式、变换句式、连贯等考点兼顾考查。(可明考、可暗考)

例8、(2024新高考Ⅰ卷)文中第一段用“电”比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云”为本体写一个句子。要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

示例一:那是一个晴朗的夏日,蔚蓝的天空中飘着一朵朵洁白的莲花。

示例二:一阵大风吹过,天空拥挤的羊群被吹得摇摇摆摆,逐渐向远处散去。

示例三:广阔无垠的天空中,洁白的柳絮随风翻卷,倏忽多变,神妙莫测。

例9、把下面的句子改写整句。

音乐家常把灵感变为跳跃的音符,文学家呢,他们优美的辞章往往源于灵感,至于画家,他们完美的构图也常常与灵感相关,而一般人的灵感,则常是霎时的喜悦。

【答案】音乐家的灵感常变为跳跃的音符,文学家的灵感常化为优美的辞章,画家的灵感常成就完美的构图,一般人的灵感常是霎时的喜悦。

题型五 现代文阅读题或诗歌鉴赏之主观题——修辞方法表达效果或语言精妙处赏析(可明考可暗考型) 。

例1:【2024.新高考I卷]第4题:材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

例2:[2021·新高考I卷]第8题:王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?(4分)

例3:[2017年高考课标Ⅰ卷]第16题:本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。(6分)

例10、阅读下面两首诗,回答问题。

秋斋独宿

[唐]韦应物

山月皎如烛,霜风时动竹。夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》

[金]赵秉文

冷晕侵残烛,雨声在深竹。惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

注:①韦苏州:即韦应物,因其曾任苏州刺史,故称“韦苏州”。

请分别指出两首诗第一句使用的修辞手法,并加以赏析。

表达技巧题答题步骤:点手法+析运用+明效果

秋斋独宿 [唐]韦应物

山月皎如烛,霜风时动竹。夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》 [金]赵秉文

冷晕侵残烛,雨声在深竹。惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

【参考答案】:

①韦诗:比喻,以烛喻月。山月皎洁,宛如夜烛相伴,照人无眠。渲染了寂静的气氛,流露出诗人的孤独无依。

②赵诗:借代,借“晕”代月。“晕”配以“冷”字,突出月夜寒意侵人,含蓄地道出内心的孤独凄凉。

表达技巧题答题步骤:点手法+析运用+明效果

例11、【2017年高考课标Ⅰ卷】

礼部贡院阅进士就试

欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。(6分)

【参考答案】表达技巧题答题步骤:点手法+析运用+明效果

①本句运用比喻的修辞,用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;(2分)

②以动衬静,越发见出考场的庄严肃静;(2分)

③强化作者充满希望的喜悦之情。(2分)

总结

修辞手法在高考中的设题:除了在语言文字运用中单独设题外,在现代文阅读、诗歌鉴赏中也会设题,还会出现在理解性默写题中,并贯穿到作文中。

反问:不行动,焉成功?

比喻:行动,成功之门的金钥匙

对偶:承劳动之美德,续发展之新篇

对偶+比喻:乘劳动之舟,扬复兴之帆

排比:张富清老人,胸怀爱国心,深藏功与名;黄大发支书,心系百姓生活,

修建“大发渠”;王继才夫妇,爱国奉献守海岛,护卫国土尽职责

示之以形

悟之以神

修辞手法的运用及表达效果

2025届高考复习备考之

语言文字运用专题

复习目标:

1、了解高考中修辞类考题的基本考查方式。

2、掌握修辞类考题的基本答题技巧。

知识构建

任务一:复习旧知,温故知新

你看到了哪些修辞

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

曲曲折折的荷塘上面,弥望的是田田的叶子。叶子出水很高,像亭亭的舞女的裙。层层的叶子中间,零星地点缀着些白花,有袅娜地开着的,有羞涩地打着朵儿的。正如一粒粒的明珠,又如碧天里的星星,又如刚出浴的美人。微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。这时候叶子与花也有一丝的颤动,像闪电般霎时传过荷塘的那边去了。叶子本是肩并肩密密地挨着,这便宛然有了一道凝碧的波痕。

你看到了哪些修辞

考查形式:选择题和简答题

在语言文字运用中可以是判断修辞手法的选择题,也可以是分析修辞手法的结构和效果主观题,甚至是和选用句式、仿用句式、变换句式、扩展语句等相结合的主观题。

在现代文阅读和古诗鉴赏中更多以主观题的形式对修辞手法进行考查,偶尔也在选择题的部分选项中有所涉及。

【考情分析】

年份 卷别 题干表述

2024 新高考Ⅰ卷 18.文中第一段用“电“比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云“为本体写一个句子,要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

新高考Ⅱ卷 19.文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?(4分)

全国甲卷 19.下列句中画波浪线的词语与文中画波浪线的“苍翠“,所用的修辞手法相同的一项是(3分)

2023 新课标Ⅱ卷 19.文中画波浪线的部分(优雅地舞着,踱着,鸣着,顾盼着,寻觅着),如果写成“正优雅地跳舞,踱步,鸣叫,顾盼,寻觅”,表达效果有什么不同?(5分)

2022 新高考Ⅰ卷 20.文中画横线的句子使用了设问和排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

新高考Ⅱ卷 22.文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。(5分)

2021 新高考Ⅰ卷 文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(5分)

【考情分析】

年份 卷别 题号 考点 题型 设题角度

2024 新课标Ⅰ卷 18 借喻 主观题 仿写句子

新课标Ⅱ卷 19 反问 主观题 表达效果

全国甲卷 19 比喻、借代、拟人、通感 客观题 辨别修辞手法

2023 新课标Ⅰ卷 22 比喻 主观题 表达效果

新课标Ⅱ卷 19 排比 主观题 原句和改句表达效果

对比分析

2022 新高考Ⅰ卷 20 设问、排比 主观题 表达效果

新高考Ⅱ卷 22 比拟、排比 主观题 辨别修辞手法、表达效果

全国甲卷 21 比喻、借代 客观题 辨别修辞手法

2021 新高考Ⅰ卷 20 对偶 主观题 构成、表达效果

全国甲卷 21 拟人 主观题 表达效果

方法构建

任务二:以题引讲,合作归纳。

题型一 语言文字运用题之单选题——修辞方法的辨识。(明考型)

例1:[2022·甲卷]下列选项中,加点的词语和文中“槐蝉”所用修辞手法不同的一项是( )(3分)

“古代社会,槐树还是三公(太师、太傅、太保)宰辅之位的象征,并出现了一些由“槐”字构成的具有政治寓意的词,如槐岳(朝廷高官)、槐蝉(高官显责)、槐第(三公的宅第)等,槐树因此也受到读书人的喜爱。”

A.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

B.埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

C.六军不发无奈何,宛转娥眉马前死。

D.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

例1、(2022全国甲卷)下列选项中,加点的词语和文中“槐蝉”所用修辞手法不同的一项是 ( )

“古代社会,槐树还是三公(太师、太傅、太保)宰辅之位的象征,并出现了一些由“槐”字构成的具有政治寓意的词,如槐岳(朝廷高官)、槐蝉(高官显责)、槐第(三公的宅第)等,槐树因此也受到读书人的喜爱。”

A.主人下马客在船,举酒欲饮无管弦。

B.埋骨何须桑梓地,人生无处不青山。

C.六军不发无奈何,宛转娥眉马前死。

D.心非木石岂无感?吞声踯躅不敢言。

【解析】文中“槐蝉”是借代,代指高官显贵。A.借代,用“管弦”代指音乐。B.借代,用“桑梓”代指家乡。C.借代,用“娥眉”代指杨贵妃。D.比喻,是否定喻,“人心”是本体,“木石”是喻体。故选D。

D

例2.(2024全国甲卷)下列句子中画线的词语与文中画线的“苍翠”,所用的修辞手法相同的一项是(3分)

博斯腾湖碧水连天,赛里木湖晶莹澄澈,艾比湖“盐”装素裹,天池静卧在苍翠环绕之中……

A.烟花向上空冲去,下落时便洒散着满天花雨。

B.鲁迅先生穿着朴素的长衫,从容地坐在西装领带们旁边。

C.夏天的雨是热情洋溢的,喜欢不打招呼就前来拜访。

D.微风过处,送来缕缕清香,仿佛远处高楼上渺茫的歌声似的。

答案是B,借代

原句中“苍翠”指的是绿色的树木,用颜色代树木,是以特征代本体;

B项中“西装领带们”指的是穿西装打领带的人,用衣着代人物,也是以特征代本体。

A项中将烟花绽放后散落的碎屑比作“花雨”,是比喻;

C项中“热情洋溢”“喜欢”“不打招呼”“拜访”赋予夏天的雨人的情态,是拟人;

D项中“清香”是嗅觉,“渺茫的歌声”是听觉,将嗅觉和听觉两种感觉互通,是通感。

例3. [2017·江苏卷] 下列句子中,没有使用比喻手法的一项是( )

A. “一带一路”是我国为推动经济全球化而提出的一项互利共赢的倡议,它已成为推动全球经济转型升级、走出衰退困境的新引擎。

B. 气象部门预计,随着暖湿气流增强,我省明天会迎来一场及时雨,空气中污染物浓度将快速下降,人们的舒适度会大幅度提升。

C. 一种突如其来的网络病毒洪水猛兽般地袭击全球,导致150多个国家受灾,我国也有近3万家机构的计算机受到影响。

D. 我国企业在参与发展中国家的基础设施建设过程中,主动强化环保意识,积极承担社会责任,带动了东道国在观念上弯道超车。

【即时体验】

例3. [2017·江苏卷] 下列句子中,没有使用比喻手法的一项是( )

A. “一带一路”是我国为推动经济全球化而提出的一项互利共赢的倡议,它已成为推动全球经济转型升级、走出衰退困境的新引擎。

B. 气象部门预计,随着暖湿气流增强,我省明天会迎来一场及时雨,空气中污染物浓度将快速下降,人们的舒适度会大幅度提升。

C. 一种突如其来的网络病毒洪水猛兽般地袭击全球,导致150多个国家受灾,我国也有近3万家机构的计算机受到影响。

D. 我国企业在参与发展中国家的基础设施建设过程中,主动强化环保意识,积极承担社会责任,带动了东道国在观念上弯道超车。

√

题型二 语言文字运用题之主观题——修辞手法赏析(明考型)

例1:(2024年新课标2卷)文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?

例2:[2022·新高考Ⅰ卷]文中画横线的句子使用了设问和排比的修辞手法,请结合材料简要分析其表达效果。(4分)

例3:[2022·新高考Ⅱ卷]文中画波浪线的部分除了比拟以外还使用了哪种修辞手法?请结合原文分析其表达效果。(5分)

例4:[2021·新高考Ⅰ卷]文中画横线的句子使用了对偶的修辞手法,请简要分析其构成和表达效果。(5分)

例5:[2021·甲卷]文中画波浪线处使用了拟人的修辞手法,请简要分析其表达效果。(5分)

例6:[2020·新高考Ⅰ卷]比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。(4分)

例4、(2024年新课标2卷)阅读下面的文字,完成下面小题。(5分)

看云似乎是很多北京人的日常,自到了北京,我也入乡随了俗,经常看起云来。那天是周六,我和几个朋友在一家书店闲聊,因为一直留意着窗外的云,聊天时我有些心不在焉。书店是整幅的玻璃幕墙,大大小小的云在窗框里,如画一般,还带有特别随意任性的毛边儿。带着流苏一样的大毛边儿的大块云和带着细丝一样的小毛边儿的小块云都主打一个飘逸轻盈。哪怕再高妙的丹青手,也画不出来那个劲儿,实在是美翻了。云这么好看,却也不妨碍它下雨。那天,我们在宋庄的街道上闲逛,走着走着雨就来了。雨来了,云还在,太阳也还在。这就是名副其实的太阳雨了吧?淋着这雨,我们都没有打伞。打伞会觉得辜负了这云的,也会辜负这雨,不是吗?

文章结尾处的“不是吗?”是个问句,却并不表疑问,它起到了什么作用?

2024年新高考Ⅱ卷:

①“不是吗?”是个反问句,肯定和强化了“打伞

会让人觉得辜负了这云、这雨”这一意思;(构成)

②强化了作者对这云和这雨的喜爱之情,也激发了

读者的同感,能加深读者的印象。(效果)

修辞手法的表达效果题答题方法:

1.准确辨别修辞手法;

2.分析修辞手法的构成;

3.结合具体语境谈效果。

常见修辞手法概览

常见修辞 分析构成 表达效果(术语+文本)

比喻 把……比作……,二者在……相似;哪类比喻 化平淡为生动,化深奥为浅显,化抽象为具体。

比拟 把……人格化,将……物写成……人; 把人拟作……物,写出了人的……(物性) 生动形象,印象鲜明,表意丰富

借代 用……代指……,属于……借代 突出特征,语言简练,引人联想

夸张 ……词把……扩大/缩小/超前 突出特征,烘托气氛,增强联想

对偶 上句……(词)与下句……(词)相对 两词在什么词性或什么内容相对;属于……种对 节奏鲜明,语言简练,抒情酣畅

排比 连续使用……词语/句子,构成排比 增强气势,结构紧凑,抒情强烈

反复 ……词语、句子,连续/间隔反复 强调内容,加强语气,强化感情

设问 提出……问题,做出……(回答) 强调问题,引起注意,启发思考

反问 (某句)使用了反问手法,强烈地表达了……(意愿) 加强语气,激发感情,加深印象

例5、文中画波浪线的句子运用了比喻,请分析其构成与表达效果。(5分)

造心需要时间。少则一分一秒,多则一世一生。片刻而成的大智大勇之心,未必就不玲珑。久拖不决的谨小慎微之心,未必就很精致。有的人,小小年纪,就竣工一颗完整坚实之心。有的人,须发皆白,还在心的地基挖土打桩。造心通常是父母的手,在最初心灵的模型上,留下永不消退的指纹。所以普天下为人父母者,要珍视这一份特别庄重的义务与责任。

参考答案:

构成:该句将父母对孩子心灵的影响,比喻成手捏模型时留下的永不消退的指纹;

表达效果:比喻的运用,将抽象枯燥的说理变得生动、形象、可感。指纹的永不消退表明父母对孩子心灵世界的影响是长期的、重要的。

例6、(2020·新高考Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。(5分)

有些风筝还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

1.指出本体和喻体:将 比作 ,体现了比喻的相似性;

2.分析相似性的具体表现: 和 相似, 和 (在) (方面)相似。

比喻相似性分析题答题模板:

特别提醒:分析相似之处一定要全面,相似性有几点需要答几点。

例6、(2020·新高考Ⅱ卷)阅读下面的文字,完成后面的题目。(5分)

有些风筝还安装了声响装置,如著名的“板鹞”风筝,通体安装笛哨,少则数十个,多则成百上千。放飞时百哨齐鸣,宛若空中交响乐,具有独特的魅力,大大增加了放风筝的趣味性。

比喻具有相似性,请据此对文中画横线的句子所用比喻进行简要分析。

参考答案:①句中把放飞风筝时百哨齐鸣的声音比作交响乐,体现了比喻的相似性;

②放飞风筝时百哨齐鸣,交响乐由多人共同演奏,二者相似;

③交响乐很有魅力,笛哨声也很有魅力,二者相似。

题型三 语言文字运用之主观题——赏析文字的表达效果。(暗考型)

例7:[2023·乙卷]文中画波浪线的句子如改成:“年下办年货、四月十八奶奶庙庙会、开会、送人情出份子,都一起去。”语义基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(5分)

“年下办年货,一起去;四月十八奶奶庙庙会,一起去;开会,一起到场;送人情出份子,一起进门,”

比较法【词语+句式+修辞+语体色彩+语序】

题型三 语言文字运用之主观题——赏析文字的表达效果。(暗考型)

例7:[2023·乙卷]文中画波浪线的句子如改成:“年下办年货、四月十八奶奶庙庙会、开会、送人情出份子,都一起去。”语义基本相同,但原文表达效果更好,为什么?(5分)

“年下办年货,一起去;四月十八奶奶庙庙会,一起去;开会,一起到场;送人情出份子,一起进门,”

比较法【词语+句式+修辞+语体色彩+语序】

答案:

.①原文以排比形式列举了生活中的四种情形,让人自然想到俩老头做其他事情也都“一起”;②原文中“一起”反复出现,起到强调作用,强调俩老头关系亲密;③原文与上下文多用短句的风格相一致。

题型四 语言文字运用题之主观题——与扩展语句、选用句式、仿写句式、变换句式、连贯等考点兼顾考查。(可明考、可暗考)

例8、(2024新高考Ⅰ卷)文中第一段用“电”比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云”为本体写一个句子。要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

题型四 语言文字运用题之主观题——与扩展语句、选用句式、仿写句式、变换句式、连贯等考点兼顾考查。(可明考、可暗考)

例8、(2024新高考Ⅰ卷)文中第一段用“电”比喻人的精力体力,使用了借喻的修辞手法。请以“云”为本体写一个句子。要求:语意完整,使用借喻;借喻贴切,表达流畅。(5分)

示例一:那是一个晴朗的夏日,蔚蓝的天空中飘着一朵朵洁白的莲花。

示例二:一阵大风吹过,天空拥挤的羊群被吹得摇摇摆摆,逐渐向远处散去。

示例三:广阔无垠的天空中,洁白的柳絮随风翻卷,倏忽多变,神妙莫测。

例9、把下面的句子改写整句。

音乐家常把灵感变为跳跃的音符,文学家呢,他们优美的辞章往往源于灵感,至于画家,他们完美的构图也常常与灵感相关,而一般人的灵感,则常是霎时的喜悦。

【答案】音乐家的灵感常变为跳跃的音符,文学家的灵感常化为优美的辞章,画家的灵感常成就完美的构图,一般人的灵感常是霎时的喜悦。

题型五 现代文阅读题或诗歌鉴赏之主观题——修辞方法表达效果或语言精妙处赏析(可明考可暗考型) 。

例1:【2024.新高考I卷]第4题:材料一多处使用了设问句和反问句,请简要分析其论证效果。(4分)

例2:[2021·新高考I卷]第8题:王木匠讲石门阵时,多处使用反复手法,这种讲述方法有什么效果?(4分)

例3:[2017年高考课标Ⅰ卷]第16题:本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。(6分)

例10、阅读下面两首诗,回答问题。

秋斋独宿

[唐]韦应物

山月皎如烛,霜风时动竹。夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》

[金]赵秉文

冷晕侵残烛,雨声在深竹。惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

注:①韦苏州:即韦应物,因其曾任苏州刺史,故称“韦苏州”。

请分别指出两首诗第一句使用的修辞手法,并加以赏析。

表达技巧题答题步骤:点手法+析运用+明效果

秋斋独宿 [唐]韦应物

山月皎如烛,霜风时动竹。夜半鸟惊栖,窗间人独宿。

和韦苏州①《秋斋独宿》 [金]赵秉文

冷晕侵残烛,雨声在深竹。惊鸟时一鸣,寒枝不成宿。

【参考答案】:

①韦诗:比喻,以烛喻月。山月皎洁,宛如夜烛相伴,照人无眠。渲染了寂静的气氛,流露出诗人的孤独无依。

②赵诗:借代,借“晕”代月。“晕”配以“冷”字,突出月夜寒意侵人,含蓄地道出内心的孤独凄凉。

表达技巧题答题步骤:点手法+析运用+明效果

例11、【2017年高考课标Ⅰ卷】

礼部贡院阅进士就试

欧阳修

紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先德行,朝廷列爵待公卿。自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后世称道,请赏析这一句的精妙之处。(6分)

【参考答案】表达技巧题答题步骤:点手法+析运用+明效果

①本句运用比喻的修辞,用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;(2分)

②以动衬静,越发见出考场的庄严肃静;(2分)

③强化作者充满希望的喜悦之情。(2分)

总结

修辞手法在高考中的设题:除了在语言文字运用中单独设题外,在现代文阅读、诗歌鉴赏中也会设题,还会出现在理解性默写题中,并贯穿到作文中。

反问:不行动,焉成功?

比喻:行动,成功之门的金钥匙

对偶:承劳动之美德,续发展之新篇

对偶+比喻:乘劳动之舟,扬复兴之帆

排比:张富清老人,胸怀爱国心,深藏功与名;黄大发支书,心系百姓生活,

修建“大发渠”;王继才夫妇,爱国奉献守海岛,护卫国土尽职责