2025届高考语文复习:诗歌意象鉴赏 课件(共31张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:诗歌意象鉴赏 课件(共31张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 374.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 15:25:49 | ||

图片预览

文档简介

(共31张PPT)

古代诗歌阅读景物形象鉴赏

新课标高考古代诗歌阅读第二讲

1

理解“意象”和“意境”两个概念及其区别

2

用诗意的语言描绘诗歌中呈现的意境,掌握答题步骤

学习目标

【知识点概述】

1.“意”——诗人的思想、情感。“象”——物象、形象。

意象指主观情感与外在物象相融合的心象,即意中之象。它渗透着诗人主观情意的客观物象,是“意”与“象”的统一。意象是诗歌中浸染了作者感情的东西,是诗人感情的载体。简单地说,就是诗歌中融入了诗人主观情感的物象。

知识梳理

【知识点概述】

2.意境是诗人强烈的思想感情(意)和一系列的意象(境)相契合,共同营造的情景交融的情感氛围。

知识梳理

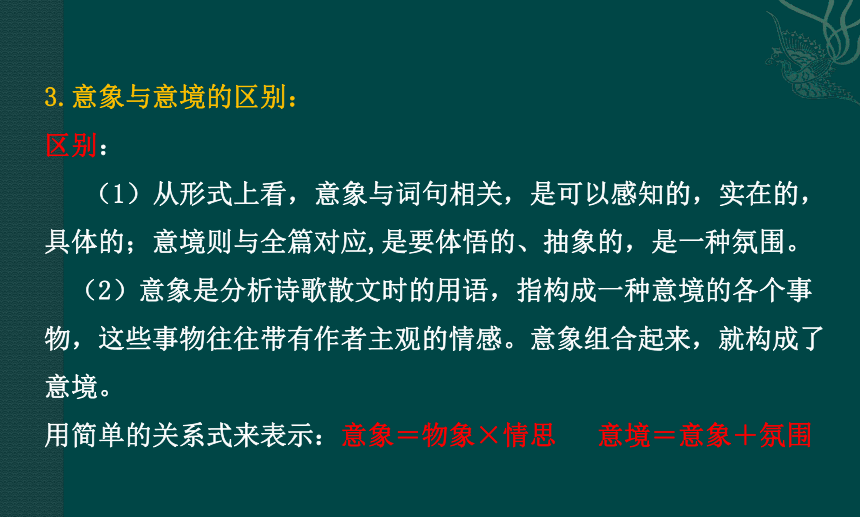

3.意象与意境的区别:

区别:

(1)从形式上看,意象与词句相关,是可以感知的,实在的,具体的;意境则与全篇对应,是要体悟的、抽象的,是一种氛围。

(2)意象是分析诗歌散文时的用语,指构成一种意境的各个事物,这些事物往往带有作者主观的情感。意象组合起来,就构成了意境。

用简单的关系式来表示:意象=物象×情思 意境=意象+氛围

【知识点概述】——意象的作用

①渲染气氛、奠定全诗的感情基调。

②交代人物活动的时令、地点。它通常表现为通过多个意象组成群,为人物的活动提供环境或背景。

③表情达意方面的作用,即抒发诗人的主观感情,这是最主要的。

④衬托人物节操或性格的作用,多表现在咏物诗中。

⑤结构上的线索作用。有的意象贯穿始终,则往往为线索。

考点一

诗歌意象

【设问方式 】

①这首诗营造了一种怎样的意境

②这首诗写景细致,请简要分析。

2、提问变体:

①这首诗描绘了一幅怎样的画面 表达了诗人怎样的思想感情

②从“情”和“景”的角度对某一联或者某几句进行赏析。

3、新题型提问方式:

①指出“XXX”意象的含义.

②诗中“XXX”意象的作用是什么?

③请概括诗中画面。

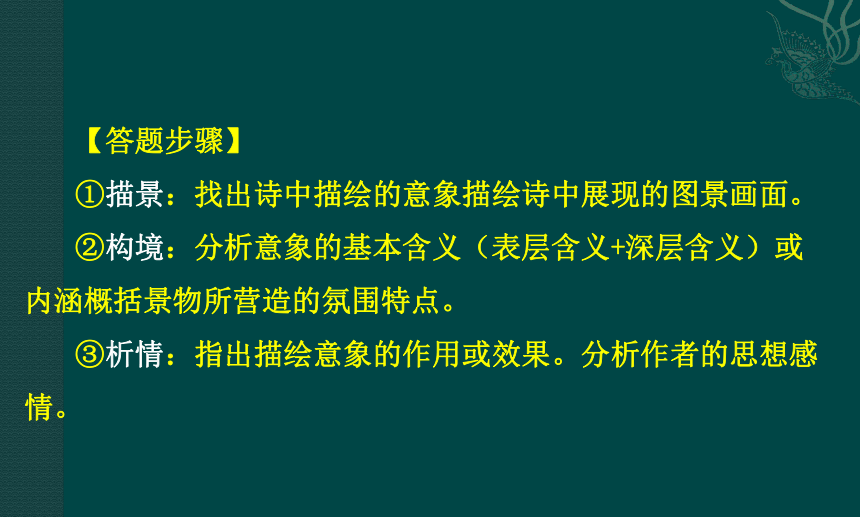

【答题步骤】

①描景:找出诗中描绘的意象描绘诗中展现的图景画面。

②构境:分析意象的基本含义(表层含义+深层含义)或内涵概括景物所营造的氛围特点。

③析情:指出描绘意象的作用或效果。分析作者的思想感情。

【答题模板】

这首诗歌选用了……的意象,描绘了一幅……的画面,渲染了一种……的氛围,(抒发表达)了诗人……的感情。

典题精讲

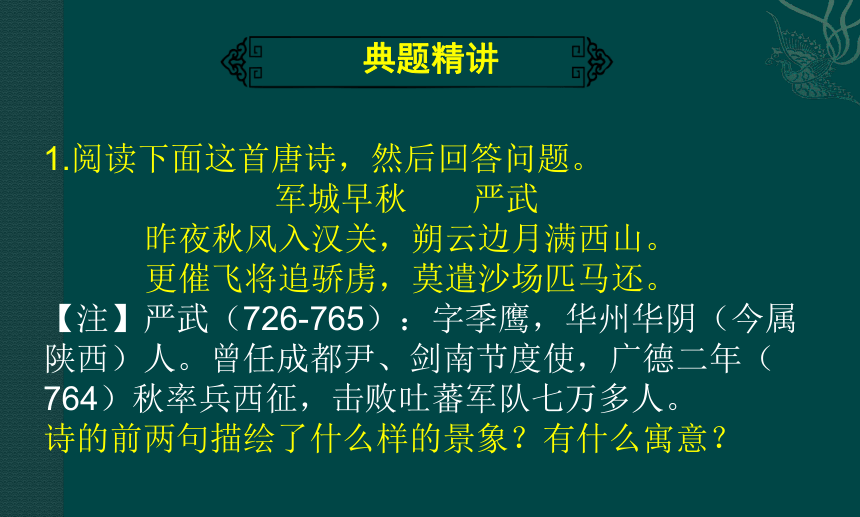

1.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

军城早秋 严武

昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。

【注】严武(726-765):字季鹰,华州华阴(今属陕西)人。曾任成都尹、剑南节度使,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队七万多人。

诗的前两句描绘了什么样的景象?有什么寓意?

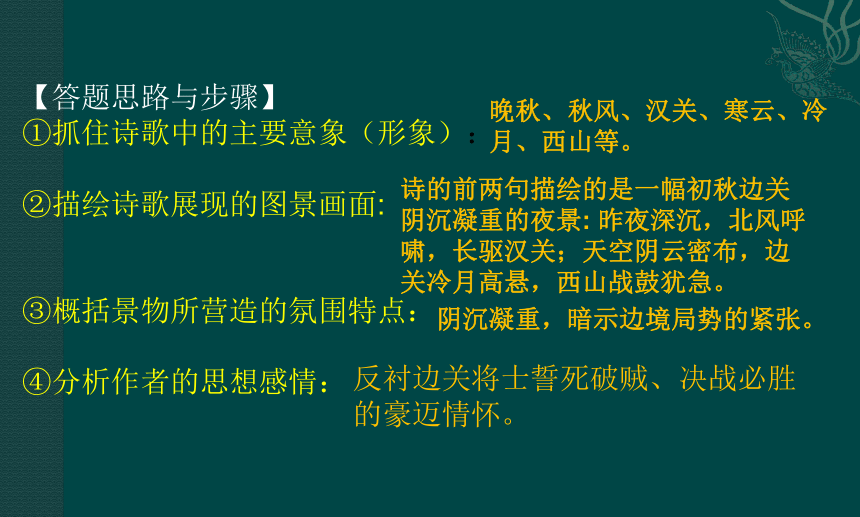

【答题思路与步骤】

①抓住诗歌中的主要意象(形象):

②描绘诗歌展现的图景画面:

③概括景物所营造的氛围特点:

④分析作者的思想感情:

晚秋、秋风、汉关、寒云、冷月、西山等。

诗的前两句描绘的是一幅初秋边关阴沉凝重的夜景: 昨夜深沉,北风呼啸,长驱汉关;天空阴云密布,边关冷月高悬,西山战鼓犹急。

阴沉凝重,暗示边境局势的紧张。

反衬边关将士誓死破贼、决战必胜的豪迈情怀。

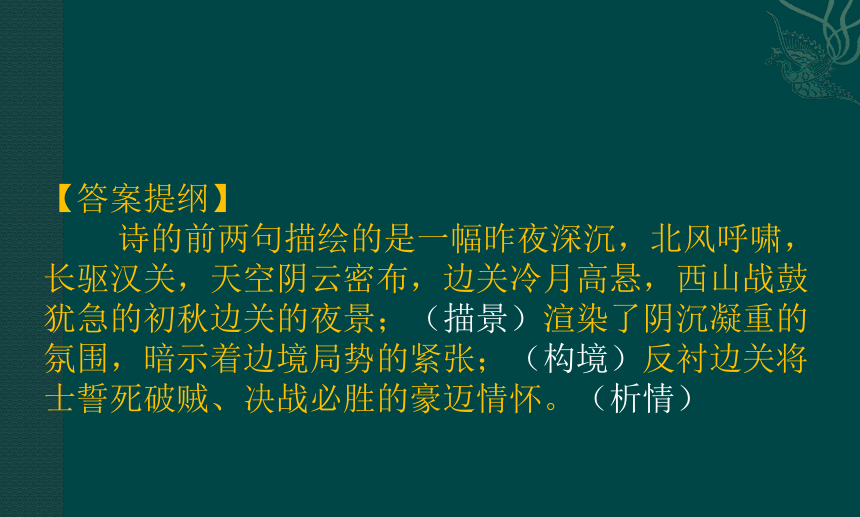

【答案提纲】

诗的前两句描绘的是一幅昨夜深沉,北风呼啸,长驱汉关,天空阴云密布,边关冷月高悬,西山战鼓犹急的初秋边关的夜景;(描景)渲染了阴沉凝重的氛围,暗示着边境局势的紧张;(构境)反衬边关将士誓死破贼、决战必胜的豪迈情怀。(析情)

2.阅读下面这首宋诗,完成14——15题。

诗招南阳秀才

林逋①

莫因公荐偶失意,便拟飘蓬作旅人。

志壮任存题柱②事,病多争向倚门③亲。

危堤柳色休伤别,上苑杏花长自春。

况有西湖好山水,归来且濯锦衣尘。

(注)①林逋(967年-1028年),北宋著名诗人,中年以后隐居杭州西湖。②题柱:相传东汉灵帝时,长陵田凤为尚书郎,仪貌端正,入奏事,“灵帝目送之,因题殿柱曰:‘堂堂乎张,京兆田郎。’”后以“题柱”为得到皇帝赏识。③倚门:《战国策·齐策六》:“王孙贾年十五,事闵王。其母曰:‘女朝出而晚来,则吾倚门而望。’”谓父母望子归来之心。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联点明事由,诗人相劝朋友不可因未被推荐成功,就如漂泊的游子般意志消沉。

B.第三句使用“题柱”典故,劝勉朋友应继续保留远大志向和抱负,终会得到赏识。

C.第四句使用“倚门”典故,进一步劝朋友振作精神,否则容易生病而令父母担忧。

D.尾联情真意切,以西湖美景相招,相信山水之美能够为朋友洗涤衣尘、慰藉心灵。

C.“否则容易生病”错误,“病多争向倚门亲”中的“病”,意为忧愁苦恼,承接首联“失意”,并非生病。

2.阅读下面这首宋诗,完成14——15题。

诗招南阳秀才

林逋①

莫因公荐偶失意,便拟飘蓬作旅人。

志壮任存题柱②事,病多争向倚门③亲。

危堤柳色休伤别,上苑杏花长自春。

况有西湖好山水,归来且濯锦衣尘。

15.本诗颈联所写柳色、杏花有何作用?请简要分析。

①本诗所写“柳色”,本指高堤上的绿色柳树,“杏花”本指皇家园林中的杏花;

②诗人借“柳色”,劝朋友不要悲伤离别,诗人借“杏花”,劝朋友莫失意,要心存壮志;

③“柳色”“杏花”,寓情于景,情景交融,表达诗人对友人的劝慰:要保持希望,保持积极乐观的人生态度。

意象是融合了作者思想感情的物像,是诗人寄托感情的所在。从诗题可以看出本诗是劝慰友人之作。诗歌的前两联是诗人鼓励自己的朋友(南阳秀才)不要因为一时得失就意志消沉,浪荡江湖。只有身怀远大报复,才能有所作为,上可报呈天子圣意,下可报答父母恩情。紧接着颈联劝慰朋友看到青青柳堤时不用感伤离别,毕竟上苑盛开的杏花也可以安慰你。“柳”本身就是伤心离别之意,堤上“柳色”更是惹人心伤,但是诗人一改伤心基调,劝朋友努力进取。这里的“杏花”指皇家园林中的杏花。用“堤岸之柳色”与“上苑之杏花” 鼓励友人心存壮志,乐观积极。

3.阅读下而这首唐诗,完成14——15题。

送裴判官自贼中再归河阳幕府①

岑参

东郊未解围,忠义似君稀。

误落胡尘里,能持汉节归。

卷帘山对酒,上马雪沾衣。

却向嫖姚②幕,翩翩去若飞。

(注)①安史之乱期间,裴判官落入叛军手中,逃出后,欲重归河阳幕府。②嫖姚:汉代名将霍去病曾任嫖姚校尉。此处借指李光弼,点题“再归河阳幕府”。

14.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本诗从国难起笔,感慨局势艰危,而朝中却罕有忠义报国如裴判官之辈。

B.“胡尘”借指叛军,此处“误落胡尘里”是说裴判官不幸落入叛军手中。

C.用苏武持节归汉的典故,赞扬裴判官主动请缨出使,深入敌营不辱使命。

D.全诗充满了对守节不移、忠义报国之人的赞美之情,读来慷慨豪壮,感奋人心。

C.“赞扬裴判官主动请缨出使”错误,结合上联中“未解围”“忠义”等词可知,应是用苏武持节归汉的典故,赞扬裴判官像苏武一样,坚守气节,矢志不降。

3.阅读下而这首唐诗,完成14——15题。

送裴判官自贼中再归河阳幕府①

岑参

东郊未解围,忠义似君稀。

误落胡尘里,能持汉节归。

卷帘山对酒,上马雪沾衣。

却向嫖姚②幕,翩翩去若飞。

(注)①安史之乱期间,裴判官落入叛军手中,逃出后,欲重归河阳幕府。②嫖姚:汉代名将霍去病曾任嫖姚校尉。此处借指李光弼,点题“再归河阳幕府”。

15.本诗颈联描绘了一幅怎样的画面?对人物形象塑造有什么作用?结合全诗简要分析。

①颈联描写了裴判官行前与诗人卷帘望山,举杯痛饮,别时不顾风雪,策马奔驰的画面; ②这样写渲染了裴判官出行时环境的恶劣; ③烘托(反衬)了裴判官归心迫切、急于重返前线杀贼的爱国者形象。

(1)作答诗词描绘的画面题,分析时要抓住体现时间、地点、景物特点和人物活动等词加以概括分析。本诗颈联抓住意象“帘”“山”“酒”“马”“雪”“衣”,结合动词“卷”“对”“上”“沾”,可知诗句描写了裴判官行前与诗人卷帘望山,举杯痛饮,别时不顾风雪沾衣,策马奔驰的画面。

(2)其中“雪沾衣”写出天气恶劣,大雪纷飞;通过“山”可见,诗人在雪中还要行山路。此联渲染了裴判官出行时环境的恶劣;结合下文“却向嫖姚幕,翩翩去若飞”,烘托了裴判官归心迫切、急于重返前线杀贼的爱国者形象,同时也表现了他的英雄胆气与一腔豪情。

【知识点概况】

意境,就是诗(某几句诗)中所有意象的“总和”。意境的范围比较大,通常指整首诗、几句诗,或一句诗所营造的境界;而意象只不过是构成诗歌意境的一些具体的、细小的单位。意境好比一座完整的建筑,意象只是构成这个建筑的一些砖石。

考点二

意境分析

(一)设问方式

1、这首诗营造了怎样的意境?表达了诗人什么样的思想?

2、这首诗为我们展示了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情

(二)分析思路

鉴赏古诗的意境,要注意作者选取了哪些景物(意象),有什么特征,渲染了何种气氛或传达了何种情感,情景之间的关系如何等问题。

【常用术语】

1、雄浑壮丽 雄奇险峻 辽阔苍茫 雄浑开阔 雄奇瑰丽 恢弘高远 浩瀚辽阔 博大新奇 深远绵邈 高远辽阔-----雄、险、阔、奇

2、清幽明净 闲适恬淡 恬静优美 淡雅闲适 和谐静谧 优美迷人 清新明丽 清净幽远 宁静恬淡 安谧美好 清净悠闲-----清、闲、淡、雅、静?

3、萧瑟凄凉 孤寂冷清 肃杀荒寒 冷森幽僻 凄清冷落 萧疏凄寂 沉郁孤愁------凄、孤、冷、寂、愁

4、开阔苍凉 苍凉悲壮------悲壮

(三) 答题步骤

1、描绘诗中展现的图景画面(或指出描写的具体景象、意象)。

应抓住诗中的主要景物用自己的语言再现画面。描述时要注意两点:一要忠实于原诗,用自己的语言,切忌直接引用;二要用自己的联想和想像加以再创造,要描摹出主要的景物,不必每句、每个景物都写到,但要写到主要的景物,语言力求优美。

2、概括景物营造的氛围(意境)特点。

一般用两个双音节词概括这些景物所营造的情境的氛围特点,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

3、分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。

典题精讲

1. 阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

春晚书山家屋壁

贯休

水香塘黑蒲森森,鸳鸯鸂鶒①如家禽。

前村后垄桑柘深,东邻西舍无相侵。

蚕娘洗茧前溪渌,牧童吹笛和衣浴。

山翁留我宿又宿,笑指西坡瓜豆熟。

【注】 ①鸂鶒(xī chì):水鸟名。

典题精讲

1. 阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

春晚书山家屋壁

贯休

水香塘黑蒲森森,鸳鸯鸂鶒①如家禽。

前村后垄桑柘深,东邻西舍无相侵。

蚕娘洗茧前溪渌,牧童吹笛和衣浴。

山翁留我宿又宿,笑指西坡瓜豆熟。

【注】 ①鸂鶒(xī chì):水鸟名。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“东邻西舍无相侵”一句,写出了农家生活祥和宁静,没有恃强凌弱、尔虞我诈、互相争夺等社会现象,寄托了诗人的理想和情趣。

B.“蚕娘洗茧前溪渌”一句,通过描写“蚕娘”在渌溪边漂洗蚕茧的场景,既写出了农家劳动的艰辛,也表现出“蚕娘”的辛勤和丰收的喜悦。

C.尾联写山翁“留我宿又宿”“笑指”,是神态、动作描写,表现其淳朴善良、殷勤好客的性格,并侧面烘托出“我”流连忘返的心情。

D.本诗末尾用一“熟”字状“西坡瓜豆”,描绘出一片丰收在望的景象,回应上文满塘黑压压的蒲与到处都是的桑柘,欣喜之情,溢于言表。

(2) (景物形象)本诗前三句描绘了怎样的景象?有什么作用?试作简要分析。(6分)

水香塘黑蒲森森,鸳鸯鸂鶒①如家禽。

前村后垄桑柘深,

[解析] [B项,“写出了农家劳动的艰辛”与诗意不符。表现的是农村美好生活的画面。]

答案 景象:前三句描绘了山村晚春景色秀美、物产丰富的景象:池塘里蒲草森森,传来阵阵清香,水鸟悠闲嬉戏,如家禽一样,一点也不怕人,桑树和柘树到处都是,显得翠色葱茏。

作用:①渲染了山村静谧安恬的氛围。②为下文描写和谐安宁的山村生活做了铺垫。③寄托了作者对宁静美好、民风淳朴的田园生活的喜爱与向往之情。

2.阅读下面这首明诗,完成(1)~(2)题。(11分)

初夏江村

高 启①

轻衣软履步江沙,树暗前村定几家。

水满乳凫翻藕叶,风疏飞燕拂桐花。

渡头正见横渔艇,林外时闻响纬车②。

最是黄梅时节近,雨余归路有鸣蛙。

[注] ①高启(1336~1374),字季迪,明初著名诗人。此诗作于高启回到家乡青丘乡间隐居时。 ②纬车,即缲车,抽茧出丝的工具。

(1)下面对本诗的分析和鉴赏,不正确的一项是(5分)( )

A.开篇一个“步”字表现出诗人在乡间行走时轻脚细步、悠闲自得的情状;写水鸟时的“翻”字,写飞燕时的“拂”字,活现出动物的生气和自在,充满诗情画意。

B.诗的前三联从视觉和听觉角度写所见所闻,最后一联从听觉角度写所闻,全诗再现了黄梅时节的乡村景象。

C.本诗首联总起,奠定全诗的基调;颔联紧承上联写景;颈联则由写物转入写人,尾联则点明了全诗的主旨。

D.“渡头正见横渔艇”一句化用了韦应物《滁州西涧》“野渡无人舟自横”的诗意。

解析:C项,“尾联则点明了全诗的主旨”错误,尾联还是写景,以景结情,没有点明主旨。

(2)全诗营造了怎样的意境?表现出诗人怎样的心境?(6分)

解析:分析意境要抓住意象。全诗列举了“乳凫”“飞燕”“渔艇”“纬车”“鸣蛙”等意象,结合这些意象概括画面特征,然后揭示诗人的情感即可。可以适当参考第一道选择题。

答案 :

①全诗通过描写诗人江边悠闲漫步、浮游于荷叶间的野鸭、翻飞于桐花中的燕子、靠岸的渔船、鸣响的缲车、阵阵的蛙声等意象,营造出乡间清幽闲适、充满生机的意境。

②作者通过再现农村的生活情景和村民的精神状态,抒发了诗人内心的宁静及其闲情逸致的感情。(第一问答题时须用“意象+意境”的格式,意象1分,意境2分;第二问答题时须用“内容+情感”的格式,内容1分,情感2分。语意相近即可)

3.阅读下面这首明诗,完成14~15题。(9分)

孤山寺端上人房写望

林逋

底处凭阑思眇然?孤山塔后阁西偏。

阴沉画轴林间寺,零落棋枰葑上田。

秋景有时飞独鸟,夕阳无事起寒烟。

迟留更爱吾庐近,只待重来看雪天。

【注】孤山:指浙江杭州西湖的孤山,当时诗人隐居在此。端上人:名端的和尚。上人,对和尚的尊称。葑上田:又称架田,在沼泽中以木作架,四周及底部以泥土及水生植物封实而成的浮于水面的农田。葑,菰根,即菱白根。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )。(3分)

A.首联以设问起笔:诗人在何处凭栏远眺?在那孤山塔后小阁西边的幽僻处。

B.诗人久留此地,并期待再来,“吾庐近”也暗含他与端上人情致相投的意味。

C.诗人寓情于景,秋景中伶仃的飞鸟和萦绕的寒烟使诗人愁绪更加浓厚。

D.全诗围绕“望”字构思,抒写了诗人在孤山寺端上人房中远望的所见所感。

C;解析:“秋景中伶仃的飞鸟和萦绕的寒烟使诗人愁绪更加浓厚”错。诗人并无愁绪。

3.阅读下面这首明诗,完成14~15题。(9分)

孤山寺端上人房写望

林逋

底处凭阑思眇然?孤山塔后阁西偏。

阴沉画轴林间寺,零落棋枰葑上田。

秋景有时飞独鸟,夕阳无事起寒烟。

迟留更爱吾庐近,只待重来看雪天。

16.本诗颔联写景造境独具匠心,请简要赏析。(6分)

①比喻写景,新奇贴切。林间的佛寺如同褪了颜色的画;水面上漂荡着一块块的架田,犹如棋盘。远近结合,营造氛围。颔联先写近处的佛寺处于阴沉的天色中,再写远处的架田稀稀落落。 ②颔联整体营造(渲染)出幽深、静谧的意境, ③烘托出诗人的恬淡心境和闲情逸致。

掌握方法,用心感悟!

古代诗歌阅读景物形象鉴赏

新课标高考古代诗歌阅读第二讲

1

理解“意象”和“意境”两个概念及其区别

2

用诗意的语言描绘诗歌中呈现的意境,掌握答题步骤

学习目标

【知识点概述】

1.“意”——诗人的思想、情感。“象”——物象、形象。

意象指主观情感与外在物象相融合的心象,即意中之象。它渗透着诗人主观情意的客观物象,是“意”与“象”的统一。意象是诗歌中浸染了作者感情的东西,是诗人感情的载体。简单地说,就是诗歌中融入了诗人主观情感的物象。

知识梳理

【知识点概述】

2.意境是诗人强烈的思想感情(意)和一系列的意象(境)相契合,共同营造的情景交融的情感氛围。

知识梳理

3.意象与意境的区别:

区别:

(1)从形式上看,意象与词句相关,是可以感知的,实在的,具体的;意境则与全篇对应,是要体悟的、抽象的,是一种氛围。

(2)意象是分析诗歌散文时的用语,指构成一种意境的各个事物,这些事物往往带有作者主观的情感。意象组合起来,就构成了意境。

用简单的关系式来表示:意象=物象×情思 意境=意象+氛围

【知识点概述】——意象的作用

①渲染气氛、奠定全诗的感情基调。

②交代人物活动的时令、地点。它通常表现为通过多个意象组成群,为人物的活动提供环境或背景。

③表情达意方面的作用,即抒发诗人的主观感情,这是最主要的。

④衬托人物节操或性格的作用,多表现在咏物诗中。

⑤结构上的线索作用。有的意象贯穿始终,则往往为线索。

考点一

诗歌意象

【设问方式 】

①这首诗营造了一种怎样的意境

②这首诗写景细致,请简要分析。

2、提问变体:

①这首诗描绘了一幅怎样的画面 表达了诗人怎样的思想感情

②从“情”和“景”的角度对某一联或者某几句进行赏析。

3、新题型提问方式:

①指出“XXX”意象的含义.

②诗中“XXX”意象的作用是什么?

③请概括诗中画面。

【答题步骤】

①描景:找出诗中描绘的意象描绘诗中展现的图景画面。

②构境:分析意象的基本含义(表层含义+深层含义)或内涵概括景物所营造的氛围特点。

③析情:指出描绘意象的作用或效果。分析作者的思想感情。

【答题模板】

这首诗歌选用了……的意象,描绘了一幅……的画面,渲染了一种……的氛围,(抒发表达)了诗人……的感情。

典题精讲

1.阅读下面这首唐诗,然后回答问题。

军城早秋 严武

昨夜秋风入汉关,朔云边月满西山。

更催飞将追骄虏,莫遣沙场匹马还。

【注】严武(726-765):字季鹰,华州华阴(今属陕西)人。曾任成都尹、剑南节度使,广德二年(764)秋率兵西征,击败吐蕃军队七万多人。

诗的前两句描绘了什么样的景象?有什么寓意?

【答题思路与步骤】

①抓住诗歌中的主要意象(形象):

②描绘诗歌展现的图景画面:

③概括景物所营造的氛围特点:

④分析作者的思想感情:

晚秋、秋风、汉关、寒云、冷月、西山等。

诗的前两句描绘的是一幅初秋边关阴沉凝重的夜景: 昨夜深沉,北风呼啸,长驱汉关;天空阴云密布,边关冷月高悬,西山战鼓犹急。

阴沉凝重,暗示边境局势的紧张。

反衬边关将士誓死破贼、决战必胜的豪迈情怀。

【答案提纲】

诗的前两句描绘的是一幅昨夜深沉,北风呼啸,长驱汉关,天空阴云密布,边关冷月高悬,西山战鼓犹急的初秋边关的夜景;(描景)渲染了阴沉凝重的氛围,暗示着边境局势的紧张;(构境)反衬边关将士誓死破贼、决战必胜的豪迈情怀。(析情)

2.阅读下面这首宋诗,完成14——15题。

诗招南阳秀才

林逋①

莫因公荐偶失意,便拟飘蓬作旅人。

志壮任存题柱②事,病多争向倚门③亲。

危堤柳色休伤别,上苑杏花长自春。

况有西湖好山水,归来且濯锦衣尘。

(注)①林逋(967年-1028年),北宋著名诗人,中年以后隐居杭州西湖。②题柱:相传东汉灵帝时,长陵田凤为尚书郎,仪貌端正,入奏事,“灵帝目送之,因题殿柱曰:‘堂堂乎张,京兆田郎。’”后以“题柱”为得到皇帝赏识。③倚门:《战国策·齐策六》:“王孙贾年十五,事闵王。其母曰:‘女朝出而晚来,则吾倚门而望。’”谓父母望子归来之心。

14.下列对这首诗的赏析,不正确的一项是( )

A.首联点明事由,诗人相劝朋友不可因未被推荐成功,就如漂泊的游子般意志消沉。

B.第三句使用“题柱”典故,劝勉朋友应继续保留远大志向和抱负,终会得到赏识。

C.第四句使用“倚门”典故,进一步劝朋友振作精神,否则容易生病而令父母担忧。

D.尾联情真意切,以西湖美景相招,相信山水之美能够为朋友洗涤衣尘、慰藉心灵。

C.“否则容易生病”错误,“病多争向倚门亲”中的“病”,意为忧愁苦恼,承接首联“失意”,并非生病。

2.阅读下面这首宋诗,完成14——15题。

诗招南阳秀才

林逋①

莫因公荐偶失意,便拟飘蓬作旅人。

志壮任存题柱②事,病多争向倚门③亲。

危堤柳色休伤别,上苑杏花长自春。

况有西湖好山水,归来且濯锦衣尘。

15.本诗颈联所写柳色、杏花有何作用?请简要分析。

①本诗所写“柳色”,本指高堤上的绿色柳树,“杏花”本指皇家园林中的杏花;

②诗人借“柳色”,劝朋友不要悲伤离别,诗人借“杏花”,劝朋友莫失意,要心存壮志;

③“柳色”“杏花”,寓情于景,情景交融,表达诗人对友人的劝慰:要保持希望,保持积极乐观的人生态度。

意象是融合了作者思想感情的物像,是诗人寄托感情的所在。从诗题可以看出本诗是劝慰友人之作。诗歌的前两联是诗人鼓励自己的朋友(南阳秀才)不要因为一时得失就意志消沉,浪荡江湖。只有身怀远大报复,才能有所作为,上可报呈天子圣意,下可报答父母恩情。紧接着颈联劝慰朋友看到青青柳堤时不用感伤离别,毕竟上苑盛开的杏花也可以安慰你。“柳”本身就是伤心离别之意,堤上“柳色”更是惹人心伤,但是诗人一改伤心基调,劝朋友努力进取。这里的“杏花”指皇家园林中的杏花。用“堤岸之柳色”与“上苑之杏花” 鼓励友人心存壮志,乐观积极。

3.阅读下而这首唐诗,完成14——15题。

送裴判官自贼中再归河阳幕府①

岑参

东郊未解围,忠义似君稀。

误落胡尘里,能持汉节归。

卷帘山对酒,上马雪沾衣。

却向嫖姚②幕,翩翩去若飞。

(注)①安史之乱期间,裴判官落入叛军手中,逃出后,欲重归河阳幕府。②嫖姚:汉代名将霍去病曾任嫖姚校尉。此处借指李光弼,点题“再归河阳幕府”。

14.下列对本诗的理解和分析,不正确的一项是( )

A.本诗从国难起笔,感慨局势艰危,而朝中却罕有忠义报国如裴判官之辈。

B.“胡尘”借指叛军,此处“误落胡尘里”是说裴判官不幸落入叛军手中。

C.用苏武持节归汉的典故,赞扬裴判官主动请缨出使,深入敌营不辱使命。

D.全诗充满了对守节不移、忠义报国之人的赞美之情,读来慷慨豪壮,感奋人心。

C.“赞扬裴判官主动请缨出使”错误,结合上联中“未解围”“忠义”等词可知,应是用苏武持节归汉的典故,赞扬裴判官像苏武一样,坚守气节,矢志不降。

3.阅读下而这首唐诗,完成14——15题。

送裴判官自贼中再归河阳幕府①

岑参

东郊未解围,忠义似君稀。

误落胡尘里,能持汉节归。

卷帘山对酒,上马雪沾衣。

却向嫖姚②幕,翩翩去若飞。

(注)①安史之乱期间,裴判官落入叛军手中,逃出后,欲重归河阳幕府。②嫖姚:汉代名将霍去病曾任嫖姚校尉。此处借指李光弼,点题“再归河阳幕府”。

15.本诗颈联描绘了一幅怎样的画面?对人物形象塑造有什么作用?结合全诗简要分析。

①颈联描写了裴判官行前与诗人卷帘望山,举杯痛饮,别时不顾风雪,策马奔驰的画面; ②这样写渲染了裴判官出行时环境的恶劣; ③烘托(反衬)了裴判官归心迫切、急于重返前线杀贼的爱国者形象。

(1)作答诗词描绘的画面题,分析时要抓住体现时间、地点、景物特点和人物活动等词加以概括分析。本诗颈联抓住意象“帘”“山”“酒”“马”“雪”“衣”,结合动词“卷”“对”“上”“沾”,可知诗句描写了裴判官行前与诗人卷帘望山,举杯痛饮,别时不顾风雪沾衣,策马奔驰的画面。

(2)其中“雪沾衣”写出天气恶劣,大雪纷飞;通过“山”可见,诗人在雪中还要行山路。此联渲染了裴判官出行时环境的恶劣;结合下文“却向嫖姚幕,翩翩去若飞”,烘托了裴判官归心迫切、急于重返前线杀贼的爱国者形象,同时也表现了他的英雄胆气与一腔豪情。

【知识点概况】

意境,就是诗(某几句诗)中所有意象的“总和”。意境的范围比较大,通常指整首诗、几句诗,或一句诗所营造的境界;而意象只不过是构成诗歌意境的一些具体的、细小的单位。意境好比一座完整的建筑,意象只是构成这个建筑的一些砖石。

考点二

意境分析

(一)设问方式

1、这首诗营造了怎样的意境?表达了诗人什么样的思想?

2、这首诗为我们展示了一幅怎样的画面?表达了诗人怎样的思想感情

(二)分析思路

鉴赏古诗的意境,要注意作者选取了哪些景物(意象),有什么特征,渲染了何种气氛或传达了何种情感,情景之间的关系如何等问题。

【常用术语】

1、雄浑壮丽 雄奇险峻 辽阔苍茫 雄浑开阔 雄奇瑰丽 恢弘高远 浩瀚辽阔 博大新奇 深远绵邈 高远辽阔-----雄、险、阔、奇

2、清幽明净 闲适恬淡 恬静优美 淡雅闲适 和谐静谧 优美迷人 清新明丽 清净幽远 宁静恬淡 安谧美好 清净悠闲-----清、闲、淡、雅、静?

3、萧瑟凄凉 孤寂冷清 肃杀荒寒 冷森幽僻 凄清冷落 萧疏凄寂 沉郁孤愁------凄、孤、冷、寂、愁

4、开阔苍凉 苍凉悲壮------悲壮

(三) 答题步骤

1、描绘诗中展现的图景画面(或指出描写的具体景象、意象)。

应抓住诗中的主要景物用自己的语言再现画面。描述时要注意两点:一要忠实于原诗,用自己的语言,切忌直接引用;二要用自己的联想和想像加以再创造,要描摹出主要的景物,不必每句、每个景物都写到,但要写到主要的景物,语言力求优美。

2、概括景物营造的氛围(意境)特点。

一般用两个双音节词概括这些景物所营造的情境的氛围特点,例如孤寂冷清、恬静优美、雄浑壮阔、萧瑟凄凉等,注意要能准确地体现景物的特点和情调。

3、分析作者的思想感情。切忌空洞,要答具体。

典题精讲

1. 阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

春晚书山家屋壁

贯休

水香塘黑蒲森森,鸳鸯鸂鶒①如家禽。

前村后垄桑柘深,东邻西舍无相侵。

蚕娘洗茧前溪渌,牧童吹笛和衣浴。

山翁留我宿又宿,笑指西坡瓜豆熟。

【注】 ①鸂鶒(xī chì):水鸟名。

典题精讲

1. 阅读下面这首唐诗,完成(1)~(2)题。

春晚书山家屋壁

贯休

水香塘黑蒲森森,鸳鸯鸂鶒①如家禽。

前村后垄桑柘深,东邻西舍无相侵。

蚕娘洗茧前溪渌,牧童吹笛和衣浴。

山翁留我宿又宿,笑指西坡瓜豆熟。

【注】 ①鸂鶒(xī chì):水鸟名。

(1)下列对这首诗的理解和分析,不正确的一项是( )(3分)

A.“东邻西舍无相侵”一句,写出了农家生活祥和宁静,没有恃强凌弱、尔虞我诈、互相争夺等社会现象,寄托了诗人的理想和情趣。

B.“蚕娘洗茧前溪渌”一句,通过描写“蚕娘”在渌溪边漂洗蚕茧的场景,既写出了农家劳动的艰辛,也表现出“蚕娘”的辛勤和丰收的喜悦。

C.尾联写山翁“留我宿又宿”“笑指”,是神态、动作描写,表现其淳朴善良、殷勤好客的性格,并侧面烘托出“我”流连忘返的心情。

D.本诗末尾用一“熟”字状“西坡瓜豆”,描绘出一片丰收在望的景象,回应上文满塘黑压压的蒲与到处都是的桑柘,欣喜之情,溢于言表。

(2) (景物形象)本诗前三句描绘了怎样的景象?有什么作用?试作简要分析。(6分)

水香塘黑蒲森森,鸳鸯鸂鶒①如家禽。

前村后垄桑柘深,

[解析] [B项,“写出了农家劳动的艰辛”与诗意不符。表现的是农村美好生活的画面。]

答案 景象:前三句描绘了山村晚春景色秀美、物产丰富的景象:池塘里蒲草森森,传来阵阵清香,水鸟悠闲嬉戏,如家禽一样,一点也不怕人,桑树和柘树到处都是,显得翠色葱茏。

作用:①渲染了山村静谧安恬的氛围。②为下文描写和谐安宁的山村生活做了铺垫。③寄托了作者对宁静美好、民风淳朴的田园生活的喜爱与向往之情。

2.阅读下面这首明诗,完成(1)~(2)题。(11分)

初夏江村

高 启①

轻衣软履步江沙,树暗前村定几家。

水满乳凫翻藕叶,风疏飞燕拂桐花。

渡头正见横渔艇,林外时闻响纬车②。

最是黄梅时节近,雨余归路有鸣蛙。

[注] ①高启(1336~1374),字季迪,明初著名诗人。此诗作于高启回到家乡青丘乡间隐居时。 ②纬车,即缲车,抽茧出丝的工具。

(1)下面对本诗的分析和鉴赏,不正确的一项是(5分)( )

A.开篇一个“步”字表现出诗人在乡间行走时轻脚细步、悠闲自得的情状;写水鸟时的“翻”字,写飞燕时的“拂”字,活现出动物的生气和自在,充满诗情画意。

B.诗的前三联从视觉和听觉角度写所见所闻,最后一联从听觉角度写所闻,全诗再现了黄梅时节的乡村景象。

C.本诗首联总起,奠定全诗的基调;颔联紧承上联写景;颈联则由写物转入写人,尾联则点明了全诗的主旨。

D.“渡头正见横渔艇”一句化用了韦应物《滁州西涧》“野渡无人舟自横”的诗意。

解析:C项,“尾联则点明了全诗的主旨”错误,尾联还是写景,以景结情,没有点明主旨。

(2)全诗营造了怎样的意境?表现出诗人怎样的心境?(6分)

解析:分析意境要抓住意象。全诗列举了“乳凫”“飞燕”“渔艇”“纬车”“鸣蛙”等意象,结合这些意象概括画面特征,然后揭示诗人的情感即可。可以适当参考第一道选择题。

答案 :

①全诗通过描写诗人江边悠闲漫步、浮游于荷叶间的野鸭、翻飞于桐花中的燕子、靠岸的渔船、鸣响的缲车、阵阵的蛙声等意象,营造出乡间清幽闲适、充满生机的意境。

②作者通过再现农村的生活情景和村民的精神状态,抒发了诗人内心的宁静及其闲情逸致的感情。(第一问答题时须用“意象+意境”的格式,意象1分,意境2分;第二问答题时须用“内容+情感”的格式,内容1分,情感2分。语意相近即可)

3.阅读下面这首明诗,完成14~15题。(9分)

孤山寺端上人房写望

林逋

底处凭阑思眇然?孤山塔后阁西偏。

阴沉画轴林间寺,零落棋枰葑上田。

秋景有时飞独鸟,夕阳无事起寒烟。

迟留更爱吾庐近,只待重来看雪天。

【注】孤山:指浙江杭州西湖的孤山,当时诗人隐居在此。端上人:名端的和尚。上人,对和尚的尊称。葑上田:又称架田,在沼泽中以木作架,四周及底部以泥土及水生植物封实而成的浮于水面的农田。葑,菰根,即菱白根。

15.下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )。(3分)

A.首联以设问起笔:诗人在何处凭栏远眺?在那孤山塔后小阁西边的幽僻处。

B.诗人久留此地,并期待再来,“吾庐近”也暗含他与端上人情致相投的意味。

C.诗人寓情于景,秋景中伶仃的飞鸟和萦绕的寒烟使诗人愁绪更加浓厚。

D.全诗围绕“望”字构思,抒写了诗人在孤山寺端上人房中远望的所见所感。

C;解析:“秋景中伶仃的飞鸟和萦绕的寒烟使诗人愁绪更加浓厚”错。诗人并无愁绪。

3.阅读下面这首明诗,完成14~15题。(9分)

孤山寺端上人房写望

林逋

底处凭阑思眇然?孤山塔后阁西偏。

阴沉画轴林间寺,零落棋枰葑上田。

秋景有时飞独鸟,夕阳无事起寒烟。

迟留更爱吾庐近,只待重来看雪天。

16.本诗颔联写景造境独具匠心,请简要赏析。(6分)

①比喻写景,新奇贴切。林间的佛寺如同褪了颜色的画;水面上漂荡着一块块的架田,犹如棋盘。远近结合,营造氛围。颔联先写近处的佛寺处于阴沉的天色中,再写远处的架田稀稀落落。 ②颔联整体营造(渲染)出幽深、静谧的意境, ③烘托出诗人的恬淡心境和闲情逸致。

掌握方法,用心感悟!