第六单元 大单元情境任务(含答案) 2024-2025学年统编版初中语文八年级下册

文档属性

| 名称 | 第六单元 大单元情境任务(含答案) 2024-2025学年统编版初中语文八年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 146.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 17:46:57 | ||

图片预览

文档简介

大单元情境任务

经典名篇往往蕴含着古人的哲思和情怀,这些作品不仅记录了历史的痕迹,更展现了古人对于人生、自然、社会等方面的深刻思考和独特见解。为此,班级举办“情趣理趣,体悟先贤哲思”古今茶话会,请你积极参与。

【准备环节】

1.茶话会开始之前,需要阅读这几位名家的代表作品,并解决其中的字词问题,确保茶话会可以顺利开展。

(1)小语对作品中的一些字音和字形不是很确定,请你帮他选出加点字的拼音与书写全都正确的一项( )

A.抟(chuán) 北冥(míng) 壕(háo)梁 鲦(tiáo)鱼

B.循(xún) 骈(bíng)死 槽枥(lì) 兑(duì)命

C.敕(chì) 嘉(jiā)肴 幽咽(yè) 矜(guān)寡

D.粟(sù) 俞(yú)墙 大庇(pì) 布衾(qīn)

(2)解决作品的重点实词,有助于同学们更好地开展茶话会。下面加点实词的释义有误的一项是( )

A.志怪者也(记载)

B.盗窃乱贼而不作(兴起)

C.执策而临之(面对)

D.讲信修睦(整治)

(3)小文想要搜集几个含有通假字的句子分享给大家,请你选出下列不含通假字的一项( )

A.矜、寡、孤、独、废疾者

B.北冥有鱼

C.食不饱,力不足

D.选贤与能

(4)下面是同学们准备展示的几个词类活用的例子,其中解释错误的一项是( )

A.是故谋闭而不兴 动词作名词,计谋

B.一食或尽粟一石 形容词作动词,吃尽

C.听妇前致词 方位名词作动词,走上前

D.娇儿恶卧踏里裂 动词的使动用法,使……

破裂

(5)小诗展示了四组句子,其中语境中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.独故人不独亲其亲/矜、寡、孤、独、废疾者

B.一食或尽粟一石/食之不能尽其材

C.而伯乐不常有/鸣之而不能通其意

D.策之不以其道/去以六月息者也

【开展环节】

◎欣赏作品

2.请参照作品介绍提要,将下面的作品介绍的内容补充完整,方便大家了解。

从古圣先贤的作品中,我们可以收获人生感悟,得到思想启迪。比如,庄子《北冥有鱼》一文中,“野马也,尘埃也,① ”几句说明了② ;《虽有嘉肴》一文中“③ ,④ ”两句说明了“教”与“学”的重要性;韩愈《马说》一文描写千里马“⑤ ,⑥ ”的悲惨遭遇,强调了伯乐的重要性;杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“⑦ ,⑧ ”两句表现了诗人推己及人的博大胸怀;白居易《卖炭翁》中“⑨ ⑩ ”两句体现了惨遭封建剥削下卖炭翁生活的困难。

◎吟咏作品

3.老师建议大家有感情地朗诵以下诗文,感受诗人的情感,烘托茶话会的气氛。请你仿照下面的例句,为其余几句进行标注。

例句:其远/而无所至极邪 (语气:疑问)

(1)其 真 不 知 马 也!(限断一处)(语气: )

(2)妇 啼 一 何 苦!(限断一处)(语气: )

◎互相交流

4.初步熟悉作品之后,为进一步加深了解,大家展开了交流,请你补全下面的对话。

“戴圣”:小语,“选贤与能,讲信修睦”这句话用你们现在的话怎么说

小语:① 。

“韩愈”:这样的社会真是令人向往啊!而我所在的社会却不是这样,千里马发挥不了才能,终究被埋没。

“庄子”:贤弟,你所写的不只是千里马吧,比如“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”这几句,就不仅仅是在写马,能请小语解释一下吗

小语:这几句话的意思是“② ”。这里不仅仅是写喂马的人不懂千里马,更是在写③ 。

“杜甫”:我所在的社会也是动荡飘摇啊,但我愿意用自己的安乐换取天下人的安乐!

“白居易”:杜兄真是高义啊!

小语:诸位都是高义之士,我要向你们学习!

◎作品鉴赏

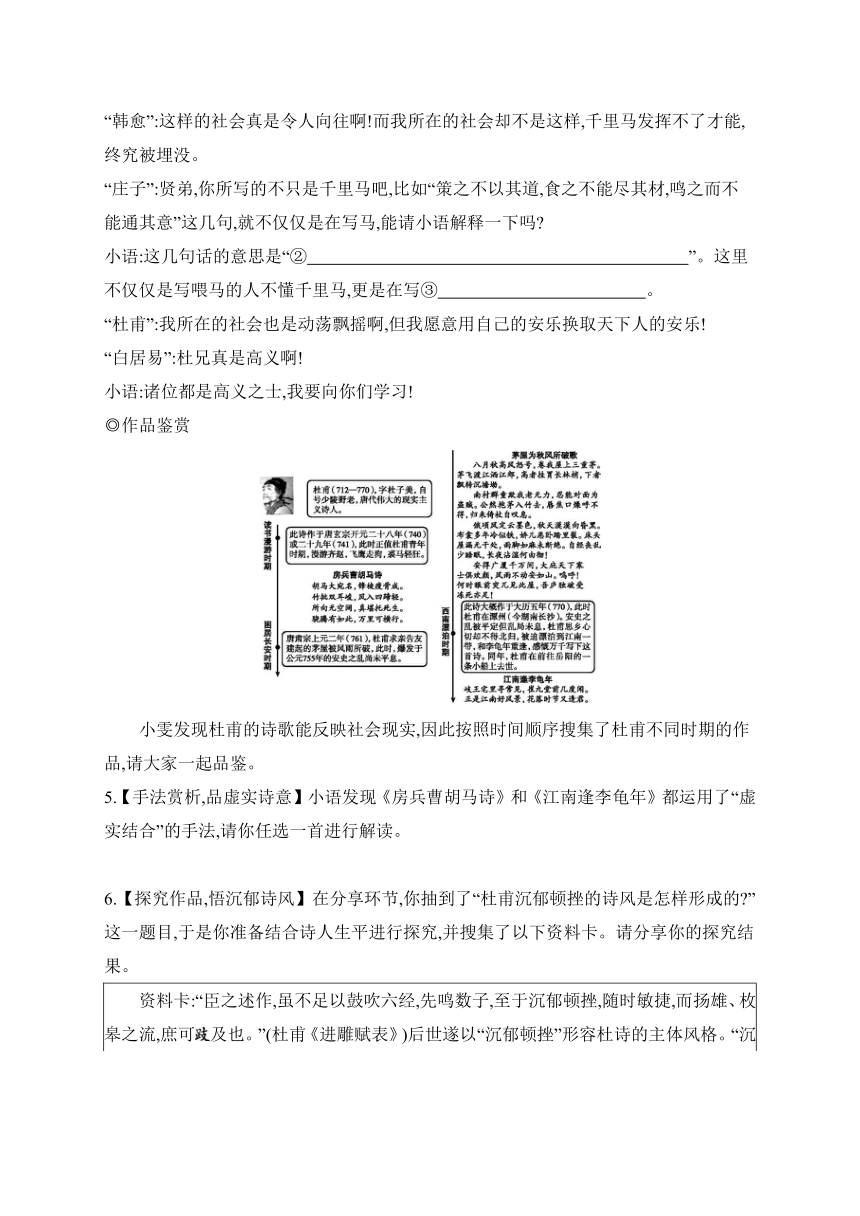

小雯发现杜甫的诗歌能反映社会现实,因此按照时间顺序搜集了杜甫不同时期的作品,请大家一起品鉴。

5.【手法赏析,品虚实诗意】小语发现《房兵曹胡马诗》和《江南逢李龟年》都运用了“虚实结合”的手法,请你任选一首进行解读。

6.【探究作品,悟沉郁诗风】在分享环节,你抽到了“杜甫沉郁顿挫的诗风是怎样形成的 ”这一题目,于是你准备结合诗人生平进行探究,并搜集了以下资料卡。请分享你的探究结果。

资料卡:“臣之述作,虽不足以鼓吹六经,先鸣数子,至于沉郁顿挫,随时敏捷,而扬雄、枚皋之流,庶可及也。”(杜甫《进雕赋表》)后世遂以“沉郁顿挫”形容杜诗的主体风格。“沉郁”一般是指作品中意境的深远和感情的深沉;“顿挫”一般指诗歌艺术形式、情感回环曲折。

【拓展环节】

小斐分享了一篇写景散文,希望同学们可以感悟更多的情感,请你和大家一起品鉴。

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。

稍西,一峰高绝,有蹊介然①,仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎,与之语,愕而顾,如麋鹿不可接。顶有屋数十间曲折依崖壁为栏楯②如蜗鼠缭绕③乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

于时九月,天高露清,山空月明,仰视星斗,皆光大,如适在人上。窗间竹数十竿,相摩戛④,声切切不已。二三子又相顾魄动而不得寐。迟明,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇。因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(选自晁补之《新城游北山记》,有删改)

【注】①介然:道路分明的样子。②楯:栏杆上的横木。③缭绕:迂回,回环。④摩戛:摩擦撞击。

7.根据语境,参考方法提示,解释下列加点词语的意思。

加点词语 方法提示 解释(填写文字)

有僧布袍蹑履来迎 查阅字典法: ①踩,踏。②穿(鞋),趿拉(鞋)。③追随,追踪。④登,居 (1)蹑:

且暮,皆宿 语境推测法: 联系上下文推断 (3)且:

二三子又相顾魄动而不得寐 课内迁移法: 寤寐思服(《关雎》) (2)寐:

8.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.顶有屋数/十间曲折依崖壁为栏楯/如蜗鼠缭绕/乃得出

B.顶有屋数/十间曲折依崖壁/为栏楯如蜗鼠/缭绕乃得出

C.顶有屋数十间/曲折依崖壁/为栏楯如蜗鼠/缭绕乃得出

D.顶有屋数十间/曲折依崖壁为栏楯/如蜗鼠缭绕/乃得出

9.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)二三子相顾而惊,不知身之在何境也。

(2)窗间竹数十竿,相摩戛,声切切不已。

10.本文结尾作者“往往想见其事”和《桃花源记》中刘子骥“欣然规往”的原因有所不同,请简要分析。

【链接材料】南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(节选自《桃花源记》)

参考答案

1.(1)C 解析 A .“抟”应读作“ tuán” ,“壕梁”应写作“濠梁”; B.“骈”应读作“pián”,“兑命”中的“兑”应读作“yuè” ;D.“俞(yú)墙”应写作“逾墙”,“大庇”中的“庇”应读作“bì”。

(2)D 解析 “修”意为“培养”。

(3)C 解析 A.“矜”同“鳏”,老而无妻; B.“冥”同“溟”,海; D.“与”同“举”,推举。

(4)A 解析 “谋”的意思是“图谋之心”。

(5)C 解析 A.只/老而无子;B.吃/同“饲”,喂;C.均表转折关系;D.用/凭借。

2.①生物之以息相吹也 ②任何事物的存在都要依附于一定的条件,都要有所凭借的道理 ③是故学然后知不足 ④教然后知困 ⑤祗辱于奴隶人之手

⑥骈死于槽枥之间 ⑦安得广厦千万间 ⑧大庇天下寒士俱欢颜 ⑨卖炭得钱何所营 ⑩身上衣裳口中食

3.(1)其/真不知马也! 感叹 (2)妇啼/一何苦! 悲愤

4.①选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛 ②用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法;喂它,却不能让它竭尽才能;它鸣叫,却不能通晓它的意思 ③统治者不识人才

5.示例一:《房兵曹胡马诗》前四句正面实写,大笔勾勒,突出马的骨相、双耳和奔驰之态;后四句用虚写,赞颂马的神威和品格,由咏物转入抒情。全诗将现实中房兵曹的大宛名驹的神骏与想象中它驰骋天下的豪迈相结合,虚实之间尽述胸中志向。

示例二:《江南逢李龟年》中前两句是对过往美好岁月的回忆,是虚写;后两句记叙两人在江南的相逢之事,是实写。以回忆里对往日荣光的热切追念开篇,以现实中两个失意之人的相逢作结,不着哀怨却道尽世态炎凉。

6.示例:《房兵曹胡马诗》创作于唐朝国力强盛之际,此时的青年杜甫满怀报国热情,诗风豪迈,该诗反映了他锐意进取的雄心壮志;《茅屋为秋风所破歌》创作于安史之乱尚未平定时,此时的杜甫历经家国动荡,唯一可以栖身的茅屋又被风雨所破,诗歌中充满忧国忧民之情;《江南逢李龟年》写于杜甫颠沛流离的晚年,表达了世事凋零丧乱与人生凄凉飘零之感。对个人漂泊与国运衰败的感慨最终积淀为杜甫沉郁顿挫的诗风。

7.(1)趿拉(鞋) (2)将,将要 (3)睡觉

8.D

9.(1)大家相视而惊慌,不知道自身正在什么地方。

(2)窗间数十竿竹子,互相摩擦撞击,不停地发出凄厉的声响。

10.本文作者“往往想见其事”,是因为作者在山中经历了新奇独特的自然体验,如幽深的景色、山风铃铎、切切竹声,远离尘世,静谧壮美,让他留恋难忘。《桃花源记》中刘子骥“欣然规往”,则更多的是因为身处恶劣的社会环境中,对没有战乱、安居乐业、幸福和谐的理想社会的向往与追求。

参考译文:

离新城的北面三十里,越往里走山就越深了,尽是野草树木、泉水岩石,环境越来越幽静。

稍稍往西,一座山峰很高,(山下)有一条道路分明的小路,(窄得)只可(容人)行走。走了约四五里,才听到鸡叫声。有僧人穿着布袍趿拉着鞋子前来相迎,跟他交谈,(他)惊愕地(与你)对视着,像麋鹿一样不可接近。山顶有数十间房屋,曲折回旋依着崖壁筑有栏杆,要像蜗牛、老鼠一样曲身迂回着走,才得以出去。坐定之后,山风飒飒吹来,堂殿上的铃铎都响了起来。大家相视而惊慌,不知道自身正在什么地方。将近黄昏了,就都睡在山上。

此时正是九月,天空高旷,露水清莹,山间空寂,月光明亮,仰看星斗都大而光亮,好像正在人头顶上。窗间数十竿竹子,互相摩擦撞击,不停地发出凄厉的声响。大家又面面相觑惊恐不安而未能入睡。等到天亮,就都离开了。

回家几天之后,还是恍恍惚惚地脑海中浮现出山上的情景。于是追记了这些。后来,我没有再到北山去,然而常常想起这次游山的事。

经典名篇往往蕴含着古人的哲思和情怀,这些作品不仅记录了历史的痕迹,更展现了古人对于人生、自然、社会等方面的深刻思考和独特见解。为此,班级举办“情趣理趣,体悟先贤哲思”古今茶话会,请你积极参与。

【准备环节】

1.茶话会开始之前,需要阅读这几位名家的代表作品,并解决其中的字词问题,确保茶话会可以顺利开展。

(1)小语对作品中的一些字音和字形不是很确定,请你帮他选出加点字的拼音与书写全都正确的一项( )

A.抟(chuán) 北冥(míng) 壕(háo)梁 鲦(tiáo)鱼

B.循(xún) 骈(bíng)死 槽枥(lì) 兑(duì)命

C.敕(chì) 嘉(jiā)肴 幽咽(yè) 矜(guān)寡

D.粟(sù) 俞(yú)墙 大庇(pì) 布衾(qīn)

(2)解决作品的重点实词,有助于同学们更好地开展茶话会。下面加点实词的释义有误的一项是( )

A.志怪者也(记载)

B.盗窃乱贼而不作(兴起)

C.执策而临之(面对)

D.讲信修睦(整治)

(3)小文想要搜集几个含有通假字的句子分享给大家,请你选出下列不含通假字的一项( )

A.矜、寡、孤、独、废疾者

B.北冥有鱼

C.食不饱,力不足

D.选贤与能

(4)下面是同学们准备展示的几个词类活用的例子,其中解释错误的一项是( )

A.是故谋闭而不兴 动词作名词,计谋

B.一食或尽粟一石 形容词作动词,吃尽

C.听妇前致词 方位名词作动词,走上前

D.娇儿恶卧踏里裂 动词的使动用法,使……

破裂

(5)小诗展示了四组句子,其中语境中加点词的意义和用法相同的一项是( )

A.独故人不独亲其亲/矜、寡、孤、独、废疾者

B.一食或尽粟一石/食之不能尽其材

C.而伯乐不常有/鸣之而不能通其意

D.策之不以其道/去以六月息者也

【开展环节】

◎欣赏作品

2.请参照作品介绍提要,将下面的作品介绍的内容补充完整,方便大家了解。

从古圣先贤的作品中,我们可以收获人生感悟,得到思想启迪。比如,庄子《北冥有鱼》一文中,“野马也,尘埃也,① ”几句说明了② ;《虽有嘉肴》一文中“③ ,④ ”两句说明了“教”与“学”的重要性;韩愈《马说》一文描写千里马“⑤ ,⑥ ”的悲惨遭遇,强调了伯乐的重要性;杜甫《茅屋为秋风所破歌》中“⑦ ,⑧ ”两句表现了诗人推己及人的博大胸怀;白居易《卖炭翁》中“⑨ ⑩ ”两句体现了惨遭封建剥削下卖炭翁生活的困难。

◎吟咏作品

3.老师建议大家有感情地朗诵以下诗文,感受诗人的情感,烘托茶话会的气氛。请你仿照下面的例句,为其余几句进行标注。

例句:其远/而无所至极邪 (语气:疑问)

(1)其 真 不 知 马 也!(限断一处)(语气: )

(2)妇 啼 一 何 苦!(限断一处)(语气: )

◎互相交流

4.初步熟悉作品之后,为进一步加深了解,大家展开了交流,请你补全下面的对话。

“戴圣”:小语,“选贤与能,讲信修睦”这句话用你们现在的话怎么说

小语:① 。

“韩愈”:这样的社会真是令人向往啊!而我所在的社会却不是这样,千里马发挥不了才能,终究被埋没。

“庄子”:贤弟,你所写的不只是千里马吧,比如“策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意”这几句,就不仅仅是在写马,能请小语解释一下吗

小语:这几句话的意思是“② ”。这里不仅仅是写喂马的人不懂千里马,更是在写③ 。

“杜甫”:我所在的社会也是动荡飘摇啊,但我愿意用自己的安乐换取天下人的安乐!

“白居易”:杜兄真是高义啊!

小语:诸位都是高义之士,我要向你们学习!

◎作品鉴赏

小雯发现杜甫的诗歌能反映社会现实,因此按照时间顺序搜集了杜甫不同时期的作品,请大家一起品鉴。

5.【手法赏析,品虚实诗意】小语发现《房兵曹胡马诗》和《江南逢李龟年》都运用了“虚实结合”的手法,请你任选一首进行解读。

6.【探究作品,悟沉郁诗风】在分享环节,你抽到了“杜甫沉郁顿挫的诗风是怎样形成的 ”这一题目,于是你准备结合诗人生平进行探究,并搜集了以下资料卡。请分享你的探究结果。

资料卡:“臣之述作,虽不足以鼓吹六经,先鸣数子,至于沉郁顿挫,随时敏捷,而扬雄、枚皋之流,庶可及也。”(杜甫《进雕赋表》)后世遂以“沉郁顿挫”形容杜诗的主体风格。“沉郁”一般是指作品中意境的深远和感情的深沉;“顿挫”一般指诗歌艺术形式、情感回环曲折。

【拓展环节】

小斐分享了一篇写景散文,希望同学们可以感悟更多的情感,请你和大家一起品鉴。

去新城之北三十里,山渐深,草木泉石渐幽。

稍西,一峰高绝,有蹊介然①,仅可步。如四五里,乃闻鸡声。有僧布袍蹑履来迎,与之语,愕而顾,如麋鹿不可接。顶有屋数十间曲折依崖壁为栏楯②如蜗鼠缭绕③乃得出。既坐,山风飒然而至,堂殿铃铎皆鸣。二三子相顾而惊,不知身之在何境也。且暮,皆宿。

于时九月,天高露清,山空月明,仰视星斗,皆光大,如适在人上。窗间竹数十竿,相摩戛④,声切切不已。二三子又相顾魄动而不得寐。迟明,皆去。

既还家数日,犹恍惚若有遇。因追记之。后不复到,然往往想见其事也。

(选自晁补之《新城游北山记》,有删改)

【注】①介然:道路分明的样子。②楯:栏杆上的横木。③缭绕:迂回,回环。④摩戛:摩擦撞击。

7.根据语境,参考方法提示,解释下列加点词语的意思。

加点词语 方法提示 解释(填写文字)

有僧布袍蹑履来迎 查阅字典法: ①踩,踏。②穿(鞋),趿拉(鞋)。③追随,追踪。④登,居 (1)蹑:

且暮,皆宿 语境推测法: 联系上下文推断 (3)且:

二三子又相顾魄动而不得寐 课内迁移法: 寤寐思服(《关雎》) (2)寐:

8.下列对文中画波浪线部分的断句,正确的一项是( )

A.顶有屋数/十间曲折依崖壁为栏楯/如蜗鼠缭绕/乃得出

B.顶有屋数/十间曲折依崖壁/为栏楯如蜗鼠/缭绕乃得出

C.顶有屋数十间/曲折依崖壁/为栏楯如蜗鼠/缭绕乃得出

D.顶有屋数十间/曲折依崖壁为栏楯/如蜗鼠缭绕/乃得出

9.把下列句子翻译成现代汉语。

(1)二三子相顾而惊,不知身之在何境也。

(2)窗间竹数十竿,相摩戛,声切切不已。

10.本文结尾作者“往往想见其事”和《桃花源记》中刘子骥“欣然规往”的原因有所不同,请简要分析。

【链接材料】南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

(节选自《桃花源记》)

参考答案

1.(1)C 解析 A .“抟”应读作“ tuán” ,“壕梁”应写作“濠梁”; B.“骈”应读作“pián”,“兑命”中的“兑”应读作“yuè” ;D.“俞(yú)墙”应写作“逾墙”,“大庇”中的“庇”应读作“bì”。

(2)D 解析 “修”意为“培养”。

(3)C 解析 A.“矜”同“鳏”,老而无妻; B.“冥”同“溟”,海; D.“与”同“举”,推举。

(4)A 解析 “谋”的意思是“图谋之心”。

(5)C 解析 A.只/老而无子;B.吃/同“饲”,喂;C.均表转折关系;D.用/凭借。

2.①生物之以息相吹也 ②任何事物的存在都要依附于一定的条件,都要有所凭借的道理 ③是故学然后知不足 ④教然后知困 ⑤祗辱于奴隶人之手

⑥骈死于槽枥之间 ⑦安得广厦千万间 ⑧大庇天下寒士俱欢颜 ⑨卖炭得钱何所营 ⑩身上衣裳口中食

3.(1)其/真不知马也! 感叹 (2)妇啼/一何苦! 悲愤

4.①选拔推举品德高尚、有才干的人,讲求诚信,培养和睦气氛 ②用马鞭赶它,不按照(驱使千里马的)正确方法;喂它,却不能让它竭尽才能;它鸣叫,却不能通晓它的意思 ③统治者不识人才

5.示例一:《房兵曹胡马诗》前四句正面实写,大笔勾勒,突出马的骨相、双耳和奔驰之态;后四句用虚写,赞颂马的神威和品格,由咏物转入抒情。全诗将现实中房兵曹的大宛名驹的神骏与想象中它驰骋天下的豪迈相结合,虚实之间尽述胸中志向。

示例二:《江南逢李龟年》中前两句是对过往美好岁月的回忆,是虚写;后两句记叙两人在江南的相逢之事,是实写。以回忆里对往日荣光的热切追念开篇,以现实中两个失意之人的相逢作结,不着哀怨却道尽世态炎凉。

6.示例:《房兵曹胡马诗》创作于唐朝国力强盛之际,此时的青年杜甫满怀报国热情,诗风豪迈,该诗反映了他锐意进取的雄心壮志;《茅屋为秋风所破歌》创作于安史之乱尚未平定时,此时的杜甫历经家国动荡,唯一可以栖身的茅屋又被风雨所破,诗歌中充满忧国忧民之情;《江南逢李龟年》写于杜甫颠沛流离的晚年,表达了世事凋零丧乱与人生凄凉飘零之感。对个人漂泊与国运衰败的感慨最终积淀为杜甫沉郁顿挫的诗风。

7.(1)趿拉(鞋) (2)将,将要 (3)睡觉

8.D

9.(1)大家相视而惊慌,不知道自身正在什么地方。

(2)窗间数十竿竹子,互相摩擦撞击,不停地发出凄厉的声响。

10.本文作者“往往想见其事”,是因为作者在山中经历了新奇独特的自然体验,如幽深的景色、山风铃铎、切切竹声,远离尘世,静谧壮美,让他留恋难忘。《桃花源记》中刘子骥“欣然规往”,则更多的是因为身处恶劣的社会环境中,对没有战乱、安居乐业、幸福和谐的理想社会的向往与追求。

参考译文:

离新城的北面三十里,越往里走山就越深了,尽是野草树木、泉水岩石,环境越来越幽静。

稍稍往西,一座山峰很高,(山下)有一条道路分明的小路,(窄得)只可(容人)行走。走了约四五里,才听到鸡叫声。有僧人穿着布袍趿拉着鞋子前来相迎,跟他交谈,(他)惊愕地(与你)对视着,像麋鹿一样不可接近。山顶有数十间房屋,曲折回旋依着崖壁筑有栏杆,要像蜗牛、老鼠一样曲身迂回着走,才得以出去。坐定之后,山风飒飒吹来,堂殿上的铃铎都响了起来。大家相视而惊慌,不知道自身正在什么地方。将近黄昏了,就都睡在山上。

此时正是九月,天空高旷,露水清莹,山间空寂,月光明亮,仰看星斗都大而光亮,好像正在人头顶上。窗间数十竿竹子,互相摩擦撞击,不停地发出凄厉的声响。大家又面面相觑惊恐不安而未能入睡。等到天亮,就都离开了。

回家几天之后,还是恍恍惚惚地脑海中浮现出山上的情景。于是追记了这些。后来,我没有再到北山去,然而常常想起这次游山的事。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读