第九章 压强 单元测试 (含答案)2024-2025学年人教版物理八年级下册

文档属性

| 名称 | 第九章 压强 单元测试 (含答案)2024-2025学年人教版物理八年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 1.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版 | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 21:59:51 | ||

图片预览

文档简介

第九章 压强 单元测试 -2024-2025学年人教版物理八年级下册

一、单选题

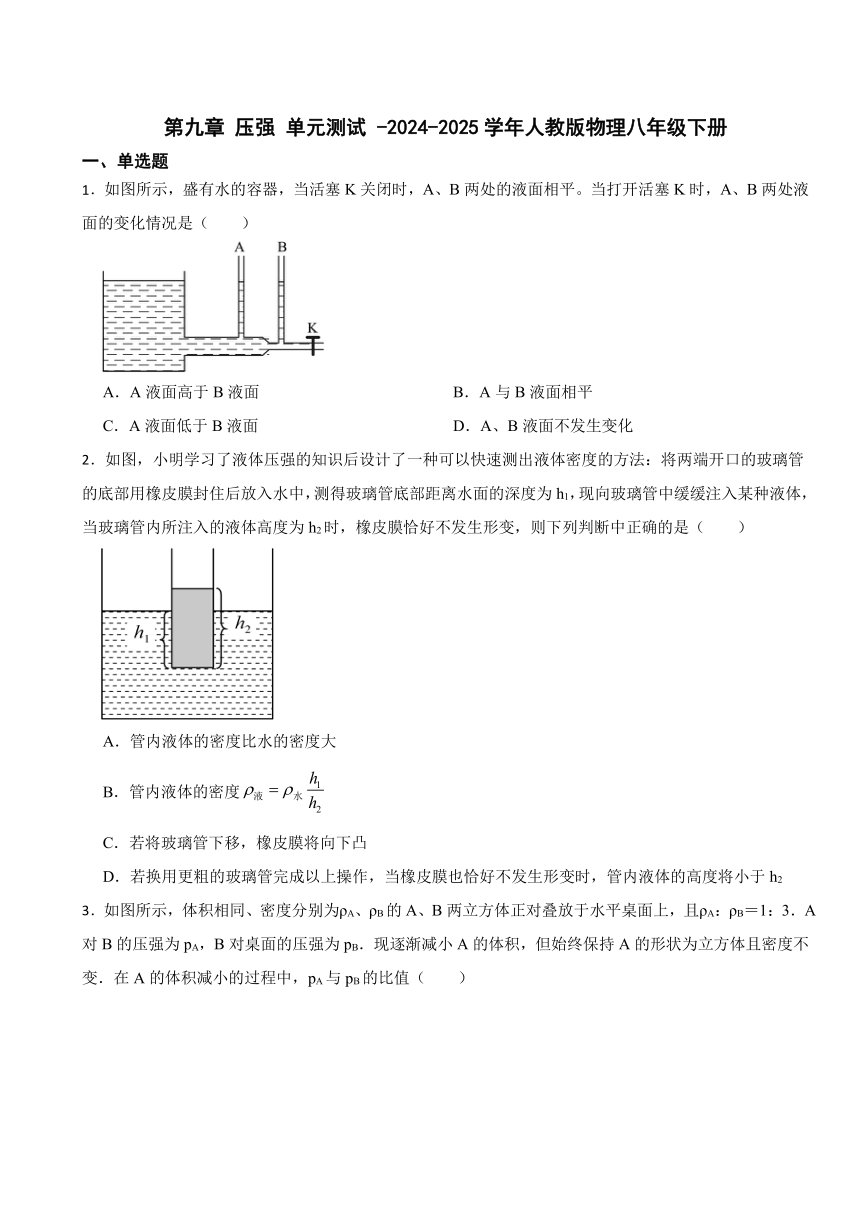

1.如图所示,盛有水的容器,当活塞K关闭时,A、B两处的液面相平。当打开活塞K时,A、B两处液面的变化情况是( )

A.A液面高于B液面 B.A与B液面相平

C.A液面低于B液面 D.A、B液面不发生变化

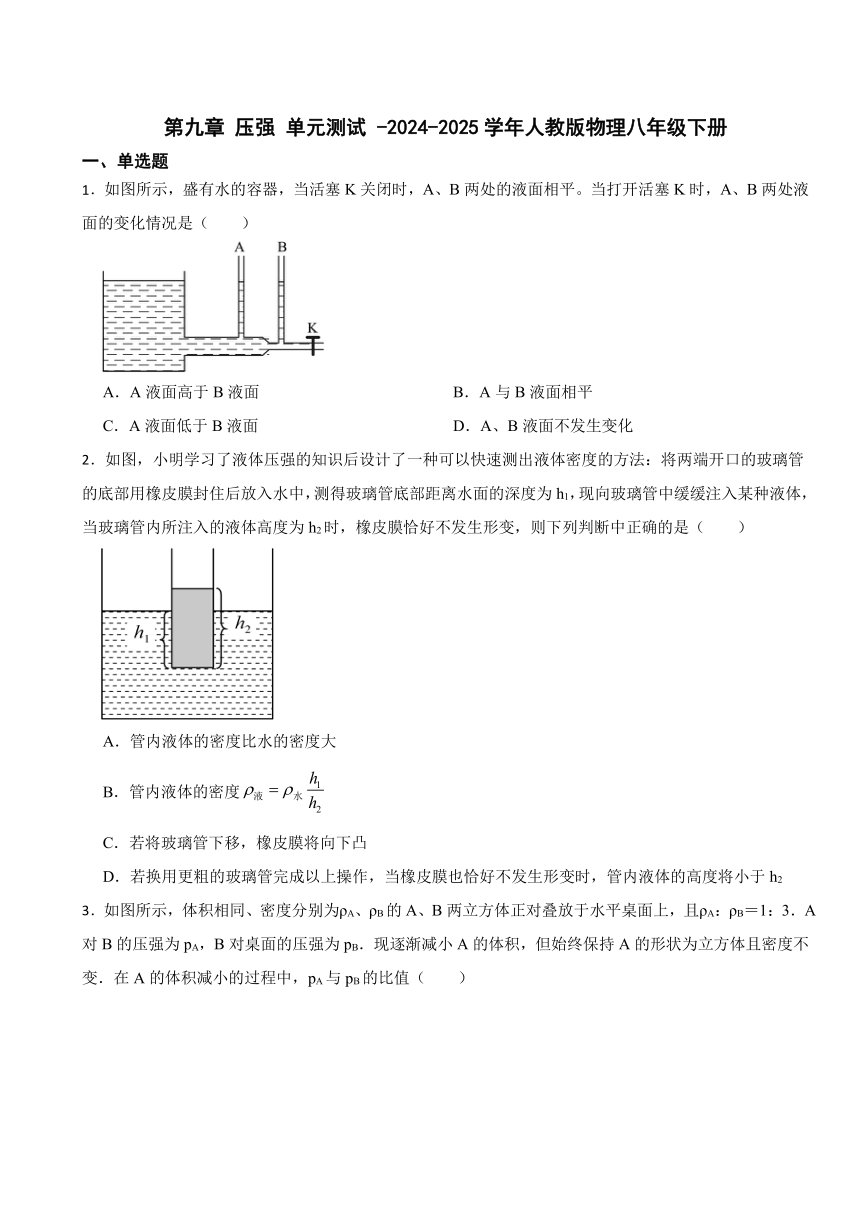

2.如图,小明学习了液体压强的知识后设计了一种可以快速测出液体密度的方法:将两端开口的玻璃管的底部用橡皮膜封住后放入水中,测得玻璃管底部距离水面的深度为h1,现向玻璃管中缓缓注入某种液体,当玻璃管内所注入的液体高度为h2时,橡皮膜恰好不发生形变,则下列判断中正确的是( )

A.管内液体的密度比水的密度大

B.管内液体的密度

C.若将玻璃管下移,橡皮膜将向下凸

D.若换用更粗的玻璃管完成以上操作,当橡皮膜也恰好不发生形变时,管内液体的高度将小于h2

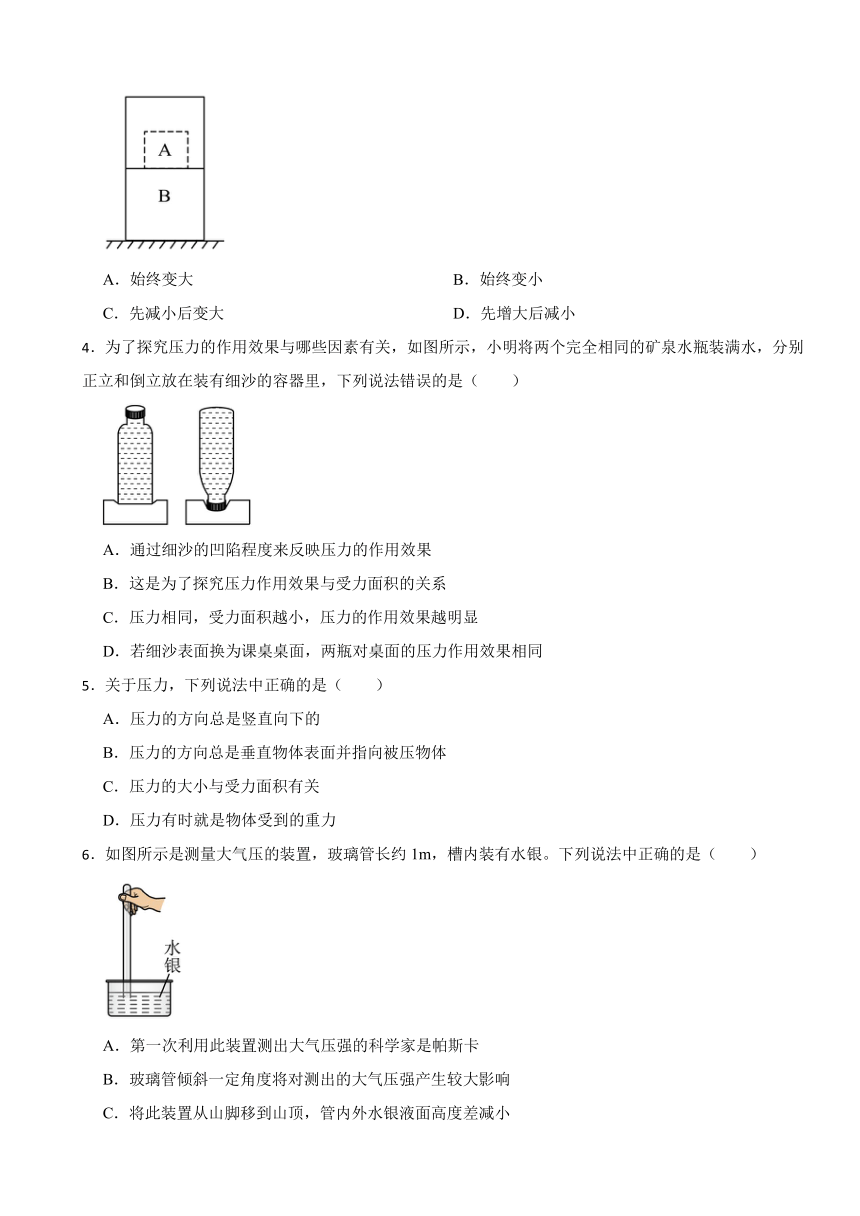

3.如图所示,体积相同、密度分别为ρA、ρB的A、B两立方体正对叠放于水平桌面上,且ρA:ρB=1:3.A对B的压强为pA,B对桌面的压强为pB.现逐渐减小A的体积,但始终保持A的形状为立方体且密度不变.在A的体积减小的过程中,pA与pB的比值( )

A.始终变大 B.始终变小

C.先减小后变大 D.先增大后减小

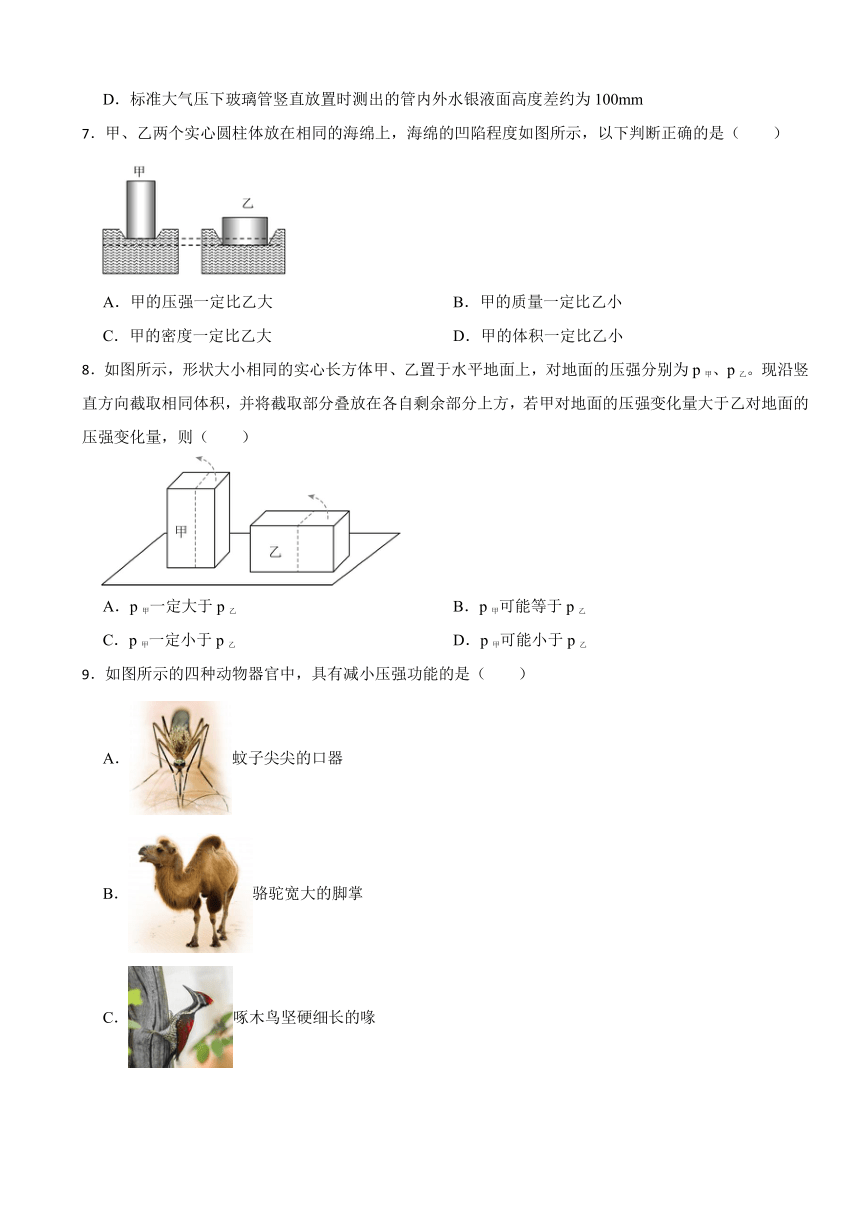

4.为了探究压力的作用效果与哪些因素有关,如图所示,小明将两个完全相同的矿泉水瓶装满水,分别正立和倒立放在装有细沙的容器里,下列说法错误的是( )

A.通过细沙的凹陷程度来反映压力的作用效果

B.这是为了探究压力作用效果与受力面积的关系

C.压力相同,受力面积越小,压力的作用效果越明显

D.若细沙表面换为课桌桌面,两瓶对桌面的压力作用效果相同

5.关于压力,下列说法中正确的是( )

A.压力的方向总是竖直向下的

B.压力的方向总是垂直物体表面并指向被压物体

C.压力的大小与受力面积有关

D.压力有时就是物体受到的重力

6.如图所示是测量大气压的装置,玻璃管长约1m,槽内装有水银。下列说法中正确的是( )

A.第一次利用此装置测出大气压强的科学家是帕斯卡

B.玻璃管倾斜一定角度将对测出的大气压强产生较大影响

C.将此装置从山脚移到山顶,管内外水银液面高度差减小

D.标准大气压下玻璃管竖直放置时测出的管内外水银液面高度差约为100mm

7.甲、乙两个实心圆柱体放在相同的海绵上,海绵的凹陷程度如图所示,以下判断正确的是( )

A.甲的压强一定比乙大 B.甲的质量一定比乙小

C.甲的密度一定比乙大 D.甲的体积一定比乙小

8.如图所示,形状大小相同的实心长方体甲、乙置于水平地面上,对地面的压强分别为p甲、p乙。现沿竖直方向截取相同体积,并将截取部分叠放在各自剩余部分上方,若甲对地面的压强变化量大于乙对地面的压强变化量,则( )

A.p甲一定大于p乙 B.p甲可能等于p乙

C.p甲一定小于p乙 D.p甲可能小于p乙

9.如图所示的四种动物器官中,具有减小压强功能的是( )

A.蚊子尖尖的口器

B.骆驼宽大的脚掌

C.啄木鸟坚硬细长的喙

D.老鹰锋利的爪子

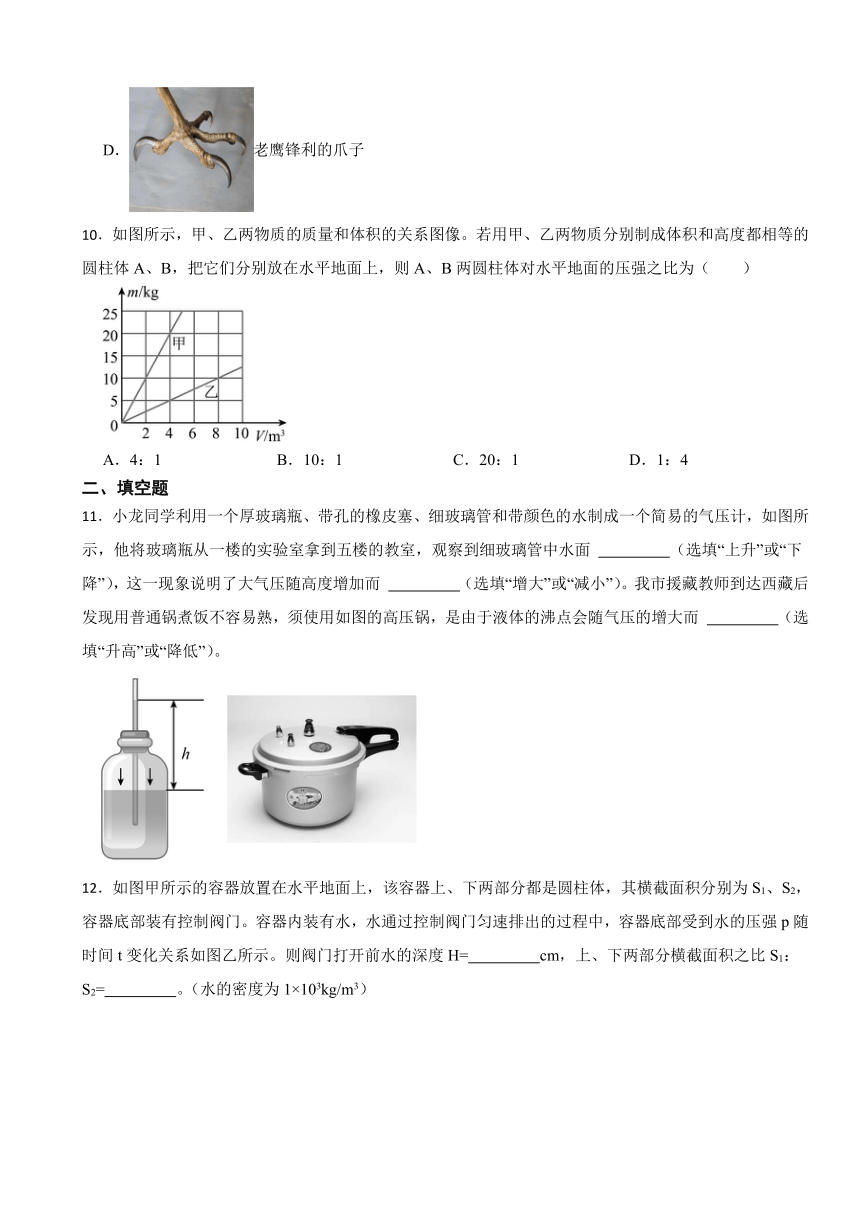

10.如图所示,甲、乙两物质的质量和体积的关系图像。若用甲、乙两物质分别制成体积和高度都相等的圆柱体A、B,把它们分别放在水平地面上,则A、B两圆柱体对水平地面的压强之比为( )

A.4:1 B.10:1 C.20:1 D.1:4

二、填空题

11.小龙同学利用一个厚玻璃瓶、带孔的橡皮塞、细玻璃管和带颜色的水制成一个简易的气压计,如图所示,他将玻璃瓶从一楼的实验室拿到五楼的教室,观察到细玻璃管中水面 (选填“上升”或“下降”),这一现象说明了大气压随高度增加而 (选填“增大”或“减小”)。我市援藏教师到达西藏后发现用普通锅煮饭不容易熟,须使用如图的高压锅,是由于液体的沸点会随气压的增大而 (选填“升高”或“降低”)。

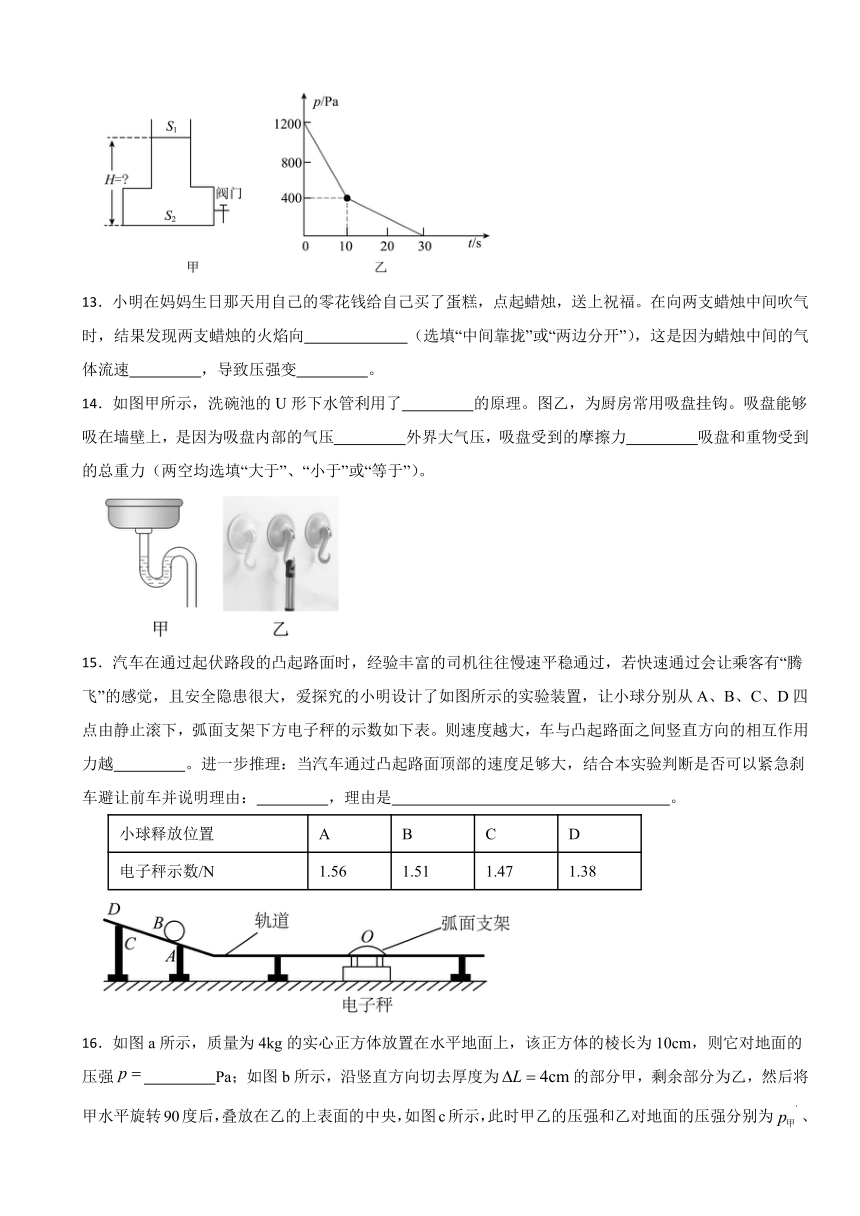

12.如图甲所示的容器放置在水平地面上,该容器上、下两部分都是圆柱体,其横截面积分别为S1、S2,容器底部装有控制阀门。容器内装有水,水通过控制阀门匀速排出的过程中,容器底部受到水的压强p随时间t变化关系如图乙所示。则阀门打开前水的深度H= cm,上、下两部分横截面积之比S1:S2= 。(水的密度为1×103kg/m3)

13.小明在妈妈生日那天用自己的零花钱给自己买了蛋糕,点起蜡烛,送上祝福。在向两支蜡烛中间吹气时,结果发现两支蜡烛的火焰向 (选填“中间靠拢”或“两边分开”),这是因为蜡烛中间的气体流速 ,导致压强变 。

14.如图甲所示,洗碗池的U形下水管利用了 的原理。图乙,为厨房常用吸盘挂钩。吸盘能够吸在墙壁上,是因为吸盘内部的气压 外界大气压,吸盘受到的摩擦力 吸盘和重物受到的总重力(两空均选填“大于”、“小于”或“等于”)。

15.汽车在通过起伏路段的凸起路面时,经验丰富的司机往往慢速平稳通过,若快速通过会让乘客有“腾飞”的感觉,且安全隐患很大,爱探究的小明设计了如图所示的实验装置,让小球分别从A、B、C、D四点由静止滚下,弧面支架下方电子秤的示数如下表。则速度越大,车与凸起路面之间竖直方向的相互作用力越 。进一步推理:当汽车通过凸起路面顶部的速度足够大,结合本实验判断是否可以紧急刹车避让前车并说明理由: ,理由是 。

小球释放位置 A B C D

电子秤示数/N 1.56 1.51 1.47 1.38

16.如图a所示,质量为4kg的实心正方体放置在水平地面上,该正方体的棱长为10cm,则它对地面的压强 Pa;如图b所示,沿竖直方向切去厚度为的部分甲,剩余部分为乙,然后将甲水平旋转90度后,叠放在乙的上表面的中央,如图c所示,此时甲乙的压强和乙对地面的压强分别为、,则 。

17.如图所示,两个密度均匀、质量相等的圆柱体A、B,ρB=1.8×103kg/m3,底面积之比SA∶SB=3∶5,此时A、B对水平面的压强之比pA∶pB= 。若将A的上方水平截去一段叠放在B的正上方后,A剩余部分对水平面的压强恰好等于此时B对水平地面的压强,A剩余部分的高度与叠放后B的总高度相同,则A的密度为 kg/m3。

三、实验探究题

18. 物理是一门以实验为基础的学科。下图甲为“探究光的反射规律”的实验装置,平面镜M放在水平桌面上;图乙和丙为“探究液体内部压强与哪些因素有关”的实验。

(1)在做“探究光的反射规律”的实验中,如图甲所示,将入射光线AO向ON靠近时,看到反射光线OB (选填“靠近”或“远离”)ON;将一束光贴着纸板F沿BO射向O点,光将沿图甲中 的方向射出,说明在光的反射现象中,光路是可逆的;

(2)在做“探究液体内部压强与哪些因素有关”实验前,用手指轻按压强计上金属盒的橡皮膜,观察到U形管中液面不发生变化,说明该装置 (选填“漏气”或“不漏气”),需要调整再进行实验;对比乙、丙两图所示实验,说明液体内部压强与液体的 有关;

(3)为了探究液体内部同一深度处向不同方向的压强大小是否相等,应直接转动图丙装置中的 (选填图丙标出的序号)。

19.晓东利用液体压强计、大烧杯和不同液体来“探究液体内部压强的特点”。

(1)实验前,发现压强计U形管两边红墨水的高度不相等,如图A所示,晓东分析原因,此时软管内封存的气体压强 (选填“小于”“等于”或“大于”)大气压强,接下来的他拔下软管,重新安装,使压强计U形管两边红墨水的高度相等;

(2)晓东在实验中是通过 来比较液体压强的大小。这是初中物理经常利用的一种研究方法。以下也是运用此类方法的有 ;

A.在研究平面镜成像时,通过等大的蜡烛与虚像重合来确定虚像的位置和大小

B.在研究影响动能的因素时,通过木块被撞后运动的远近显示钢球动能的大小

C.在研究声音产生的原因时,通过鼓面上纸屑的跳动来显示鼓面发声时的振动

(3)如图B、C、D所示,是他们使用调节好的压强计探究水内部压强特点的情景。观察和分析实验现象可以得到的结论: ;

(4)晓东学习了液体压强知识后,又猜想:液体内部某点的压强跟该点到容器底的距离是否有关?为此,他利用如图两套器材进行对比验证,实验推理过程如下:在甲、乙两个完全相同的烧杯中盛有的水面等高,A、B两点到烧杯底部的距离是不同的;观察压强计可以得出结论:液体内部某点压强与该点到容器底部距离有关。小明反驳说:你在实验中没有控制 相同,所以你的结论是错误的。在你的实验基础上, (选填字母),才能得出正确的结论。

A.从甲杯中抽出5cm深的水

B.把乙杯中的探头下移5cm

四、计算题

20.有一四轮汽车质量为3t,在平直公路上以36km/h 的速度做匀速直线运动,已知汽车在公路上运动时受到的摩擦力是车重的0.02倍,当汽车静止时每个车轮与地面的接触面积为0.05m2。(g取10N/kg)求:

(1)该汽车的重力;

(2)该汽车匀速行驶时的牵引力。

(3)该汽车静止时对地面的压强;

21.人工智能给人们生活带来便利。如图甲所示的扫地机器人重为20N,静止时它与水平地面的接触面积为0.01m2,它在水平地面运动时,所受牵引力与速度的关系如图乙所示。求:

(1)该机器人静止时对水平地面的压强;

(2)该机器人在水平地面上以的速度做匀速直线运动时,受到的阻力。

答案解析部分

1.A

2.B

3.B

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.B

10.A

11.上升;减小;升高

12.12;1∶4

13.中间靠拢;大;小

14.连通器;小于;等于

15.小;不可以;压力太小,摩擦力太小,刹不住车

16.4000;1:1

17.5∶3;1.5×103

18.(1)靠近;OA

(2)漏气;深度

(3)④

19.大于;U形管液面高度差;BC;同种液体同一深度,液体内各个方向的压强相等;金属盒的深度;A

20.(1)解: 汽车的质量 .

该汽车受到的重力

(2)解: 汽车受到的摩擦力 .

汽车受到的摩擦力和牵引力是一对平衡力,所以汽车的牵引力

(3)解: 汽车静止时对地面的压力 ..

汽车静止时对地面的压强

21.(1);(2)150N

一、单选题

1.如图所示,盛有水的容器,当活塞K关闭时,A、B两处的液面相平。当打开活塞K时,A、B两处液面的变化情况是( )

A.A液面高于B液面 B.A与B液面相平

C.A液面低于B液面 D.A、B液面不发生变化

2.如图,小明学习了液体压强的知识后设计了一种可以快速测出液体密度的方法:将两端开口的玻璃管的底部用橡皮膜封住后放入水中,测得玻璃管底部距离水面的深度为h1,现向玻璃管中缓缓注入某种液体,当玻璃管内所注入的液体高度为h2时,橡皮膜恰好不发生形变,则下列判断中正确的是( )

A.管内液体的密度比水的密度大

B.管内液体的密度

C.若将玻璃管下移,橡皮膜将向下凸

D.若换用更粗的玻璃管完成以上操作,当橡皮膜也恰好不发生形变时,管内液体的高度将小于h2

3.如图所示,体积相同、密度分别为ρA、ρB的A、B两立方体正对叠放于水平桌面上,且ρA:ρB=1:3.A对B的压强为pA,B对桌面的压强为pB.现逐渐减小A的体积,但始终保持A的形状为立方体且密度不变.在A的体积减小的过程中,pA与pB的比值( )

A.始终变大 B.始终变小

C.先减小后变大 D.先增大后减小

4.为了探究压力的作用效果与哪些因素有关,如图所示,小明将两个完全相同的矿泉水瓶装满水,分别正立和倒立放在装有细沙的容器里,下列说法错误的是( )

A.通过细沙的凹陷程度来反映压力的作用效果

B.这是为了探究压力作用效果与受力面积的关系

C.压力相同,受力面积越小,压力的作用效果越明显

D.若细沙表面换为课桌桌面,两瓶对桌面的压力作用效果相同

5.关于压力,下列说法中正确的是( )

A.压力的方向总是竖直向下的

B.压力的方向总是垂直物体表面并指向被压物体

C.压力的大小与受力面积有关

D.压力有时就是物体受到的重力

6.如图所示是测量大气压的装置,玻璃管长约1m,槽内装有水银。下列说法中正确的是( )

A.第一次利用此装置测出大气压强的科学家是帕斯卡

B.玻璃管倾斜一定角度将对测出的大气压强产生较大影响

C.将此装置从山脚移到山顶,管内外水银液面高度差减小

D.标准大气压下玻璃管竖直放置时测出的管内外水银液面高度差约为100mm

7.甲、乙两个实心圆柱体放在相同的海绵上,海绵的凹陷程度如图所示,以下判断正确的是( )

A.甲的压强一定比乙大 B.甲的质量一定比乙小

C.甲的密度一定比乙大 D.甲的体积一定比乙小

8.如图所示,形状大小相同的实心长方体甲、乙置于水平地面上,对地面的压强分别为p甲、p乙。现沿竖直方向截取相同体积,并将截取部分叠放在各自剩余部分上方,若甲对地面的压强变化量大于乙对地面的压强变化量,则( )

A.p甲一定大于p乙 B.p甲可能等于p乙

C.p甲一定小于p乙 D.p甲可能小于p乙

9.如图所示的四种动物器官中,具有减小压强功能的是( )

A.蚊子尖尖的口器

B.骆驼宽大的脚掌

C.啄木鸟坚硬细长的喙

D.老鹰锋利的爪子

10.如图所示,甲、乙两物质的质量和体积的关系图像。若用甲、乙两物质分别制成体积和高度都相等的圆柱体A、B,把它们分别放在水平地面上,则A、B两圆柱体对水平地面的压强之比为( )

A.4:1 B.10:1 C.20:1 D.1:4

二、填空题

11.小龙同学利用一个厚玻璃瓶、带孔的橡皮塞、细玻璃管和带颜色的水制成一个简易的气压计,如图所示,他将玻璃瓶从一楼的实验室拿到五楼的教室,观察到细玻璃管中水面 (选填“上升”或“下降”),这一现象说明了大气压随高度增加而 (选填“增大”或“减小”)。我市援藏教师到达西藏后发现用普通锅煮饭不容易熟,须使用如图的高压锅,是由于液体的沸点会随气压的增大而 (选填“升高”或“降低”)。

12.如图甲所示的容器放置在水平地面上,该容器上、下两部分都是圆柱体,其横截面积分别为S1、S2,容器底部装有控制阀门。容器内装有水,水通过控制阀门匀速排出的过程中,容器底部受到水的压强p随时间t变化关系如图乙所示。则阀门打开前水的深度H= cm,上、下两部分横截面积之比S1:S2= 。(水的密度为1×103kg/m3)

13.小明在妈妈生日那天用自己的零花钱给自己买了蛋糕,点起蜡烛,送上祝福。在向两支蜡烛中间吹气时,结果发现两支蜡烛的火焰向 (选填“中间靠拢”或“两边分开”),这是因为蜡烛中间的气体流速 ,导致压强变 。

14.如图甲所示,洗碗池的U形下水管利用了 的原理。图乙,为厨房常用吸盘挂钩。吸盘能够吸在墙壁上,是因为吸盘内部的气压 外界大气压,吸盘受到的摩擦力 吸盘和重物受到的总重力(两空均选填“大于”、“小于”或“等于”)。

15.汽车在通过起伏路段的凸起路面时,经验丰富的司机往往慢速平稳通过,若快速通过会让乘客有“腾飞”的感觉,且安全隐患很大,爱探究的小明设计了如图所示的实验装置,让小球分别从A、B、C、D四点由静止滚下,弧面支架下方电子秤的示数如下表。则速度越大,车与凸起路面之间竖直方向的相互作用力越 。进一步推理:当汽车通过凸起路面顶部的速度足够大,结合本实验判断是否可以紧急刹车避让前车并说明理由: ,理由是 。

小球释放位置 A B C D

电子秤示数/N 1.56 1.51 1.47 1.38

16.如图a所示,质量为4kg的实心正方体放置在水平地面上,该正方体的棱长为10cm,则它对地面的压强 Pa;如图b所示,沿竖直方向切去厚度为的部分甲,剩余部分为乙,然后将甲水平旋转90度后,叠放在乙的上表面的中央,如图c所示,此时甲乙的压强和乙对地面的压强分别为、,则 。

17.如图所示,两个密度均匀、质量相等的圆柱体A、B,ρB=1.8×103kg/m3,底面积之比SA∶SB=3∶5,此时A、B对水平面的压强之比pA∶pB= 。若将A的上方水平截去一段叠放在B的正上方后,A剩余部分对水平面的压强恰好等于此时B对水平地面的压强,A剩余部分的高度与叠放后B的总高度相同,则A的密度为 kg/m3。

三、实验探究题

18. 物理是一门以实验为基础的学科。下图甲为“探究光的反射规律”的实验装置,平面镜M放在水平桌面上;图乙和丙为“探究液体内部压强与哪些因素有关”的实验。

(1)在做“探究光的反射规律”的实验中,如图甲所示,将入射光线AO向ON靠近时,看到反射光线OB (选填“靠近”或“远离”)ON;将一束光贴着纸板F沿BO射向O点,光将沿图甲中 的方向射出,说明在光的反射现象中,光路是可逆的;

(2)在做“探究液体内部压强与哪些因素有关”实验前,用手指轻按压强计上金属盒的橡皮膜,观察到U形管中液面不发生变化,说明该装置 (选填“漏气”或“不漏气”),需要调整再进行实验;对比乙、丙两图所示实验,说明液体内部压强与液体的 有关;

(3)为了探究液体内部同一深度处向不同方向的压强大小是否相等,应直接转动图丙装置中的 (选填图丙标出的序号)。

19.晓东利用液体压强计、大烧杯和不同液体来“探究液体内部压强的特点”。

(1)实验前,发现压强计U形管两边红墨水的高度不相等,如图A所示,晓东分析原因,此时软管内封存的气体压强 (选填“小于”“等于”或“大于”)大气压强,接下来的他拔下软管,重新安装,使压强计U形管两边红墨水的高度相等;

(2)晓东在实验中是通过 来比较液体压强的大小。这是初中物理经常利用的一种研究方法。以下也是运用此类方法的有 ;

A.在研究平面镜成像时,通过等大的蜡烛与虚像重合来确定虚像的位置和大小

B.在研究影响动能的因素时,通过木块被撞后运动的远近显示钢球动能的大小

C.在研究声音产生的原因时,通过鼓面上纸屑的跳动来显示鼓面发声时的振动

(3)如图B、C、D所示,是他们使用调节好的压强计探究水内部压强特点的情景。观察和分析实验现象可以得到的结论: ;

(4)晓东学习了液体压强知识后,又猜想:液体内部某点的压强跟该点到容器底的距离是否有关?为此,他利用如图两套器材进行对比验证,实验推理过程如下:在甲、乙两个完全相同的烧杯中盛有的水面等高,A、B两点到烧杯底部的距离是不同的;观察压强计可以得出结论:液体内部某点压强与该点到容器底部距离有关。小明反驳说:你在实验中没有控制 相同,所以你的结论是错误的。在你的实验基础上, (选填字母),才能得出正确的结论。

A.从甲杯中抽出5cm深的水

B.把乙杯中的探头下移5cm

四、计算题

20.有一四轮汽车质量为3t,在平直公路上以36km/h 的速度做匀速直线运动,已知汽车在公路上运动时受到的摩擦力是车重的0.02倍,当汽车静止时每个车轮与地面的接触面积为0.05m2。(g取10N/kg)求:

(1)该汽车的重力;

(2)该汽车匀速行驶时的牵引力。

(3)该汽车静止时对地面的压强;

21.人工智能给人们生活带来便利。如图甲所示的扫地机器人重为20N,静止时它与水平地面的接触面积为0.01m2,它在水平地面运动时,所受牵引力与速度的关系如图乙所示。求:

(1)该机器人静止时对水平地面的压强;

(2)该机器人在水平地面上以的速度做匀速直线运动时,受到的阻力。

答案解析部分

1.A

2.B

3.B

4.D

5.B

6.C

7.B

8.A

9.B

10.A

11.上升;减小;升高

12.12;1∶4

13.中间靠拢;大;小

14.连通器;小于;等于

15.小;不可以;压力太小,摩擦力太小,刹不住车

16.4000;1:1

17.5∶3;1.5×103

18.(1)靠近;OA

(2)漏气;深度

(3)④

19.大于;U形管液面高度差;BC;同种液体同一深度,液体内各个方向的压强相等;金属盒的深度;A

20.(1)解: 汽车的质量 .

该汽车受到的重力

(2)解: 汽车受到的摩擦力 .

汽车受到的摩擦力和牵引力是一对平衡力,所以汽车的牵引力

(3)解: 汽车静止时对地面的压力 ..

汽车静止时对地面的压强

21.(1);(2)150N