第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 同步练习(含答案) 2024-2025学年统编版初中历史八年级下册

文档属性

| 名称 | 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立 同步练习(含答案) 2024-2025学年统编版初中历史八年级下册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 431.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

◆单元作业目标

1.通过设置主题情境,了解新中国经济建设的成就、失误以及涌现出来的英雄模范人物。

2.通过项目式学习和新考法,掌握新中国制度建设的成就。

◆单元时空坐标

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

◆课时作业目标

1.通过教材图片、地图等资料了解“一五”计划的成就,并能根据设置的主题情境,知道“一五”计划制定的背景及影响。

2.通过时政新闻设置新情境,了解人民代表大会制度的确立、地位等。

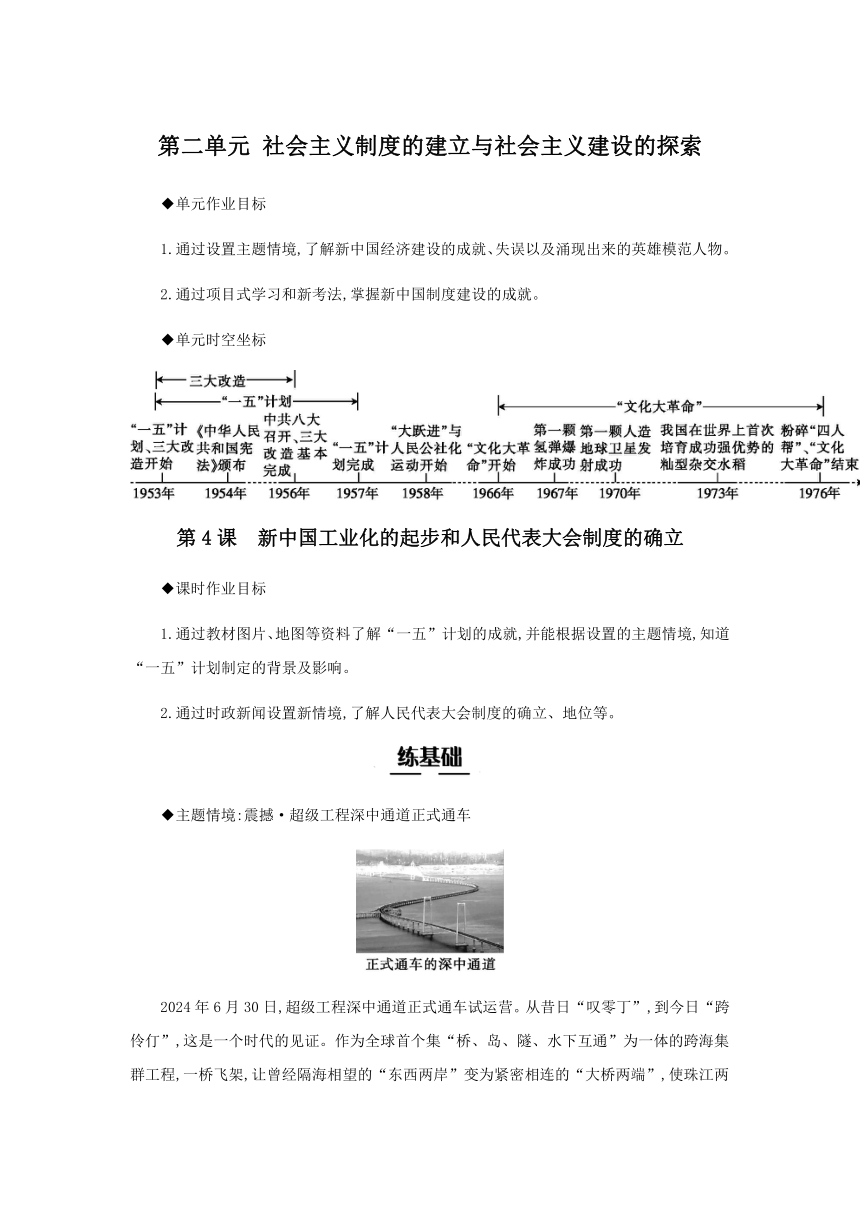

◆主题情境:震撼·超级工程深中通道正式通车

2024年6月30日,超级工程深中通道正式通车试运营。从昔日“叹零丁”,到今日“跨伶仃”,这是一个时代的见证。作为全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程,一桥飞架,让曾经隔海相望的“东西两岸”变为紧密相连的“大桥两端”,使珠江两岸成功实现“海上”牵手。现在,让我们跟随下列问题,一同回顾新中国的工业建设的成就。

1 第一个五年计划

1.毛泽东说:“现在我们能造什么 能造桌子椅子,能造茶碗茶壶……但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”毛泽东这段话的意思是 ( )

A.人民群众生活亟待改善

B.他对我国建设十分悲观

C.我国工农业发展不平衡

D.我国工业基础十分薄弱

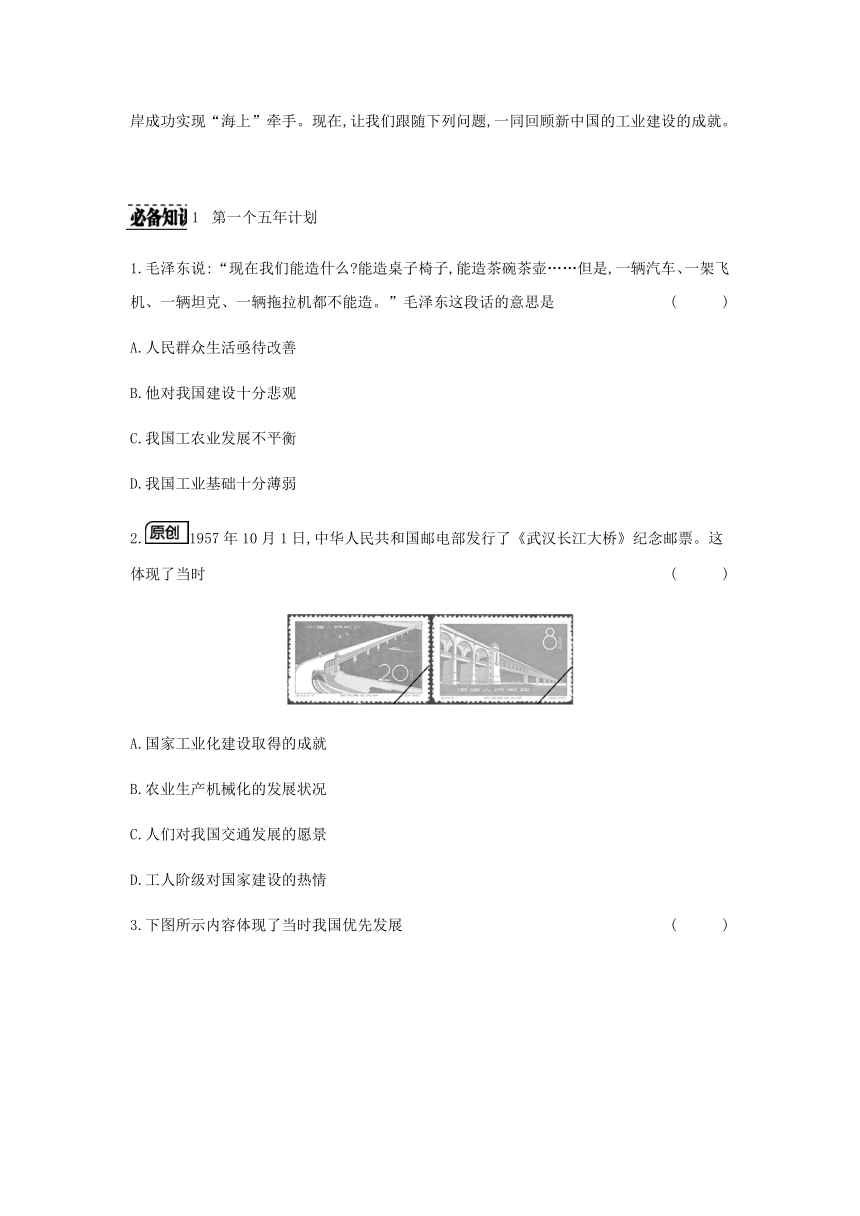

2.1957年10月1日,中华人民共和国邮电部发行了《武汉长江大桥》纪念邮票。这体现了当时 ( )

A.国家工业化建设取得的成就

B.农业生产机械化的发展状况

C.人们对我国交通发展的愿景

D.工人阶级对国家建设的热情

3.下图所示内容体现了当时我国优先发展 ( )

A.重工业 B.交通运输业

C.农业 D.社会文教

2 人民代表大会制度的确立

4.下框所示文献内容出自 ( )

中华人民共和国的一切权力属于人民;人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会;全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督;国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。

A.《中华民国临时约法》

B.《中国人民政治协商会议共同纲领》

C.《中华民国约法》

D.《中华人民共和国宪法》

5.“一五”计划期间,新的工业部门纷纷建立,主要有飞机制造业、汽车制造业、新式机床制造业、重要有色金属冶炼业等。在建设沿海地区工业的同时,华中、西北等地区的新工业区也初步形成。这主要说明“一五”计划 ( )

A.加速推进航空业,注重自主研发

B.优先发展重工业,兼顾区域均衡

C.突出建设交通业,关注协调发展

D.大力投资制造业,基本完成三大改造

6.在中国共产党的领导下,进行民主法治建设,推进社会主义工业化,展现了中华民族的光辉历程。根据下列图文信息,回答问题。

【依法治国】 认识中国当代政治制度

材料一 《中国人民政治协商会议共同纲领》由中国人民政治协商会议第一届全体会议通过。第一条:中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家…… 材料二 第一部《中华人民共和国宪法》于1954年在第一届全国人民代表大会第一次会议上通过,是在对新中国成立前夕由中国人民政治协商会议制定的起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》基础上进行修改制定的。

(1)根据上面两则材料并结合所学知识,概括这两份文献的异同点。

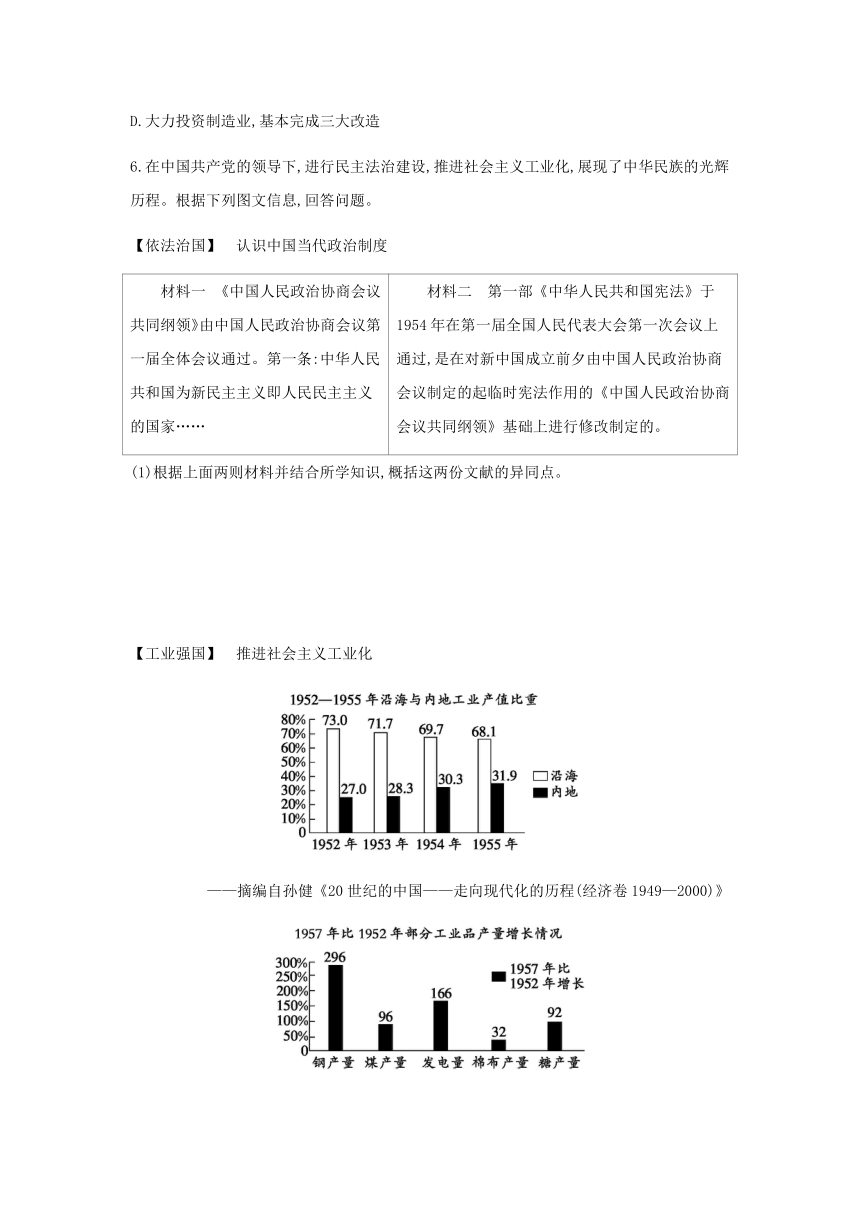

【工业强国】 推进社会主义工业化

——摘编自孙健《20世纪的中国——走向现代化的历程(经济卷1949—2000)》

——摘编自胡绳《中国共产党的七十年》

(2)观察材料中的图表,归纳这一时期我国工业发展呈现的特点。这些特点对我国经济建设产生了什么影响

7.1953年发行的人民币:面额为壹分的图案是一辆车;面额为贰分的图案是一架准备起飞的飞机;面额为一角的图案是一辆拖拉机……面额为十元的图案是工农像。这些图案的设计体现出 ( )

A.“一五”计划的超额完成

B.工农业的不断发展进步

C.我国已成为工业强国

D.经济发展有了和平环境

“一五”计划成就可以概括为:“一桥”(武汉长江大桥)、“二铁”(宝成、鹰厦铁路)、“三公”(川藏、青藏、新藏公路)、“四厂”(鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂)。

8.八年级(1)班开展了“经济建设和制度自信”的项目式学习活动,请你参与并完成相关任务。

任务一 【经济建设——梦寐以求的理想】

从1952年3月起,全国各地派来参加建设的领导干部、技术人员、大中专学生、农民和军人等,相继来鞍钢报到,全国有57个大中城市和199个工矿企业为鞍钢制造各种设备,提供生产建设用料。1955年,“鞍钢支援全国”的大幕拉开。在30多年时间里,从鞍钢走出125 800多人,奋战在科研、设计、基建、生产第一线,全方位支援祖国各地的工业建设。

——摘编自周冉《“共和国长子·新时代工业”铸造新中国的工业摇篮与国防利刃》

(1)根据上述材料并结合所学知识,说出“一五”计划期间主要成就的分布特点。分析材料说明了什么

任务二 【制度自信——人民利益的保障】

随着国内政治局势的稳定和国民经济的恢复,以及人民组织程度和觉悟程度的提高,召开全国人民代表大会和制定中华人民共和国宪法的议题,开始列入中共中央的议事日程。……在人口普查的基础上进行了选民登记工作,随后在全国基层单位进行了选举。到1954年6月至8月间,全国各地又先后选举产生了省、直辖市和自治区人民代表大会代表和全国人民代表大会代表。……普选制的实行,使中国人民第一次自主行使神圣的民主权利。普选的成功,为召开全国人民代表大会创造了十分有利的条件。

——摘编自《一届全国人大一次会议的历史回顾》

(2)根据上述材料,概括召开第一届全国人民代表大会第一次会议的有利条件,并结合所学知识,指出这次会议的主要成就。

任务三 【提炼观点——论述人民与法治】

1954年《中华人民共和国宪法》

“人民至上”的理念

法治支撑

(3)根据材料关键信息并结合所学知识,从“法治建设”与“人民利益”两者之间的关系中提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,结论正确)

参考答案

练基础

1.D 2.A 3.A 4.D

练能力

5.B

6.(1)不同点:背景不同,材料一文献属于新中国成立前夕,材料二文献属于社会主义过渡时期;机构不同,材料一文献是由中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的,材料二文献是由第一届全国人民代表大会第一次会议通过的;作用不同,材料一文献起临时宪法的作用,材料二文献是国家的根本大法,确立了我国的根本政治制度。相同点:都是中国民主法治建设的重要成果;都体现了民主、平等的思想。

(2)特点:沿海工业产值比重大,内地工业产值比重小;重工业发展迅速,轻工业发展相对较慢。影响:奠定了我国工业化的基础;开始改变我国工业落后的面貌;一定程度上造成国民经济比例失调,影响人民生活水平的提高。

练素养

7.B

8.(1)特点:集中在东北和中西部地区,形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地。

说明:鞍钢建设得到全国各地的支持,鞍钢建成后又全方位支援全国各地的工业建设。

(2)有利条件:国内政治局势日益稳定;国民经济的恢复与发展;人民组织程度和觉悟程度的提高;全国普选的完成。主要成就:通过了我国第一部社会主义类型的宪法;确立了人民代表大会制度。

(3)【示例】

观点:加强法治建设能够更好地维护人民利益。

论述:1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》。这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。只有加强国家法治建设,健全完善法律体系,才能更好地维护人民利益。

◆单元作业目标

1.通过设置主题情境,了解新中国经济建设的成就、失误以及涌现出来的英雄模范人物。

2.通过项目式学习和新考法,掌握新中国制度建设的成就。

◆单元时空坐标

第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

◆课时作业目标

1.通过教材图片、地图等资料了解“一五”计划的成就,并能根据设置的主题情境,知道“一五”计划制定的背景及影响。

2.通过时政新闻设置新情境,了解人民代表大会制度的确立、地位等。

◆主题情境:震撼·超级工程深中通道正式通车

2024年6月30日,超级工程深中通道正式通车试运营。从昔日“叹零丁”,到今日“跨伶仃”,这是一个时代的见证。作为全球首个集“桥、岛、隧、水下互通”为一体的跨海集群工程,一桥飞架,让曾经隔海相望的“东西两岸”变为紧密相连的“大桥两端”,使珠江两岸成功实现“海上”牵手。现在,让我们跟随下列问题,一同回顾新中国的工业建设的成就。

1 第一个五年计划

1.毛泽东说:“现在我们能造什么 能造桌子椅子,能造茶碗茶壶……但是,一辆汽车、一架飞机、一辆坦克、一辆拖拉机都不能造。”毛泽东这段话的意思是 ( )

A.人民群众生活亟待改善

B.他对我国建设十分悲观

C.我国工农业发展不平衡

D.我国工业基础十分薄弱

2.1957年10月1日,中华人民共和国邮电部发行了《武汉长江大桥》纪念邮票。这体现了当时 ( )

A.国家工业化建设取得的成就

B.农业生产机械化的发展状况

C.人们对我国交通发展的愿景

D.工人阶级对国家建设的热情

3.下图所示内容体现了当时我国优先发展 ( )

A.重工业 B.交通运输业

C.农业 D.社会文教

2 人民代表大会制度的确立

4.下框所示文献内容出自 ( )

中华人民共和国的一切权力属于人民;人民行使权力的机关是全国人民代表大会和地方各级人民代表大会;全国人民代表大会和地方各级人民代表大会都由民主选举产生,对人民负责,受人民监督;国家行政机关、监察机关、审判机关、检察机关都由人民代表大会产生,对它负责,受它监督。

A.《中华民国临时约法》

B.《中国人民政治协商会议共同纲领》

C.《中华民国约法》

D.《中华人民共和国宪法》

5.“一五”计划期间,新的工业部门纷纷建立,主要有飞机制造业、汽车制造业、新式机床制造业、重要有色金属冶炼业等。在建设沿海地区工业的同时,华中、西北等地区的新工业区也初步形成。这主要说明“一五”计划 ( )

A.加速推进航空业,注重自主研发

B.优先发展重工业,兼顾区域均衡

C.突出建设交通业,关注协调发展

D.大力投资制造业,基本完成三大改造

6.在中国共产党的领导下,进行民主法治建设,推进社会主义工业化,展现了中华民族的光辉历程。根据下列图文信息,回答问题。

【依法治国】 认识中国当代政治制度

材料一 《中国人民政治协商会议共同纲领》由中国人民政治协商会议第一届全体会议通过。第一条:中华人民共和国为新民主主义即人民民主主义的国家…… 材料二 第一部《中华人民共和国宪法》于1954年在第一届全国人民代表大会第一次会议上通过,是在对新中国成立前夕由中国人民政治协商会议制定的起临时宪法作用的《中国人民政治协商会议共同纲领》基础上进行修改制定的。

(1)根据上面两则材料并结合所学知识,概括这两份文献的异同点。

【工业强国】 推进社会主义工业化

——摘编自孙健《20世纪的中国——走向现代化的历程(经济卷1949—2000)》

——摘编自胡绳《中国共产党的七十年》

(2)观察材料中的图表,归纳这一时期我国工业发展呈现的特点。这些特点对我国经济建设产生了什么影响

7.1953年发行的人民币:面额为壹分的图案是一辆车;面额为贰分的图案是一架准备起飞的飞机;面额为一角的图案是一辆拖拉机……面额为十元的图案是工农像。这些图案的设计体现出 ( )

A.“一五”计划的超额完成

B.工农业的不断发展进步

C.我国已成为工业强国

D.经济发展有了和平环境

“一五”计划成就可以概括为:“一桥”(武汉长江大桥)、“二铁”(宝成、鹰厦铁路)、“三公”(川藏、青藏、新藏公路)、“四厂”(鞍山钢铁公司无缝钢管厂等三大工程、长春第一汽车制造厂、沈阳第一机床厂和飞机制造厂)。

8.八年级(1)班开展了“经济建设和制度自信”的项目式学习活动,请你参与并完成相关任务。

任务一 【经济建设——梦寐以求的理想】

从1952年3月起,全国各地派来参加建设的领导干部、技术人员、大中专学生、农民和军人等,相继来鞍钢报到,全国有57个大中城市和199个工矿企业为鞍钢制造各种设备,提供生产建设用料。1955年,“鞍钢支援全国”的大幕拉开。在30多年时间里,从鞍钢走出125 800多人,奋战在科研、设计、基建、生产第一线,全方位支援祖国各地的工业建设。

——摘编自周冉《“共和国长子·新时代工业”铸造新中国的工业摇篮与国防利刃》

(1)根据上述材料并结合所学知识,说出“一五”计划期间主要成就的分布特点。分析材料说明了什么

任务二 【制度自信——人民利益的保障】

随着国内政治局势的稳定和国民经济的恢复,以及人民组织程度和觉悟程度的提高,召开全国人民代表大会和制定中华人民共和国宪法的议题,开始列入中共中央的议事日程。……在人口普查的基础上进行了选民登记工作,随后在全国基层单位进行了选举。到1954年6月至8月间,全国各地又先后选举产生了省、直辖市和自治区人民代表大会代表和全国人民代表大会代表。……普选制的实行,使中国人民第一次自主行使神圣的民主权利。普选的成功,为召开全国人民代表大会创造了十分有利的条件。

——摘编自《一届全国人大一次会议的历史回顾》

(2)根据上述材料,概括召开第一届全国人民代表大会第一次会议的有利条件,并结合所学知识,指出这次会议的主要成就。

任务三 【提炼观点——论述人民与法治】

1954年《中华人民共和国宪法》

“人民至上”的理念

法治支撑

(3)根据材料关键信息并结合所学知识,从“法治建设”与“人民利益”两者之间的关系中提炼一个观点,根据材料并结合所学知识加以论述。(要求:观点明确,史论结合,逻辑清晰,结论正确)

参考答案

练基础

1.D 2.A 3.A 4.D

练能力

5.B

6.(1)不同点:背景不同,材料一文献属于新中国成立前夕,材料二文献属于社会主义过渡时期;机构不同,材料一文献是由中国人民政治协商会议第一届全体会议通过的,材料二文献是由第一届全国人民代表大会第一次会议通过的;作用不同,材料一文献起临时宪法的作用,材料二文献是国家的根本大法,确立了我国的根本政治制度。相同点:都是中国民主法治建设的重要成果;都体现了民主、平等的思想。

(2)特点:沿海工业产值比重大,内地工业产值比重小;重工业发展迅速,轻工业发展相对较慢。影响:奠定了我国工业化的基础;开始改变我国工业落后的面貌;一定程度上造成国民经济比例失调,影响人民生活水平的提高。

练素养

7.B

8.(1)特点:集中在东北和中西部地区,形成了以鞍山钢铁公司为中心的东北工业基地。

说明:鞍钢建设得到全国各地的支持,鞍钢建成后又全方位支援全国各地的工业建设。

(2)有利条件:国内政治局势日益稳定;国民经济的恢复与发展;人民组织程度和觉悟程度的提高;全国普选的完成。主要成就:通过了我国第一部社会主义类型的宪法;确立了人民代表大会制度。

(3)【示例】

观点:加强法治建设能够更好地维护人民利益。

论述:1954年9月,第一届全国人民代表大会第一次会议在北京召开。大会制定了《中华人民共和国宪法》。这是我国第一部社会主义类型的宪法,也是我国有史以来真正反映人民利益的宪法。只有加强国家法治建设,健全完善法律体系,才能更好地维护人民利益。

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化