第一、二单元自我评价(含答案)2024-2025学年统编版初中历史八年级下册

文档属性

| 名称 | 第一、二单元自我评价(含答案)2024-2025学年统编版初中历史八年级下册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 278.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-03 22:11:15 | ||

图片预览

文档简介

第一、二单元自我评价

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

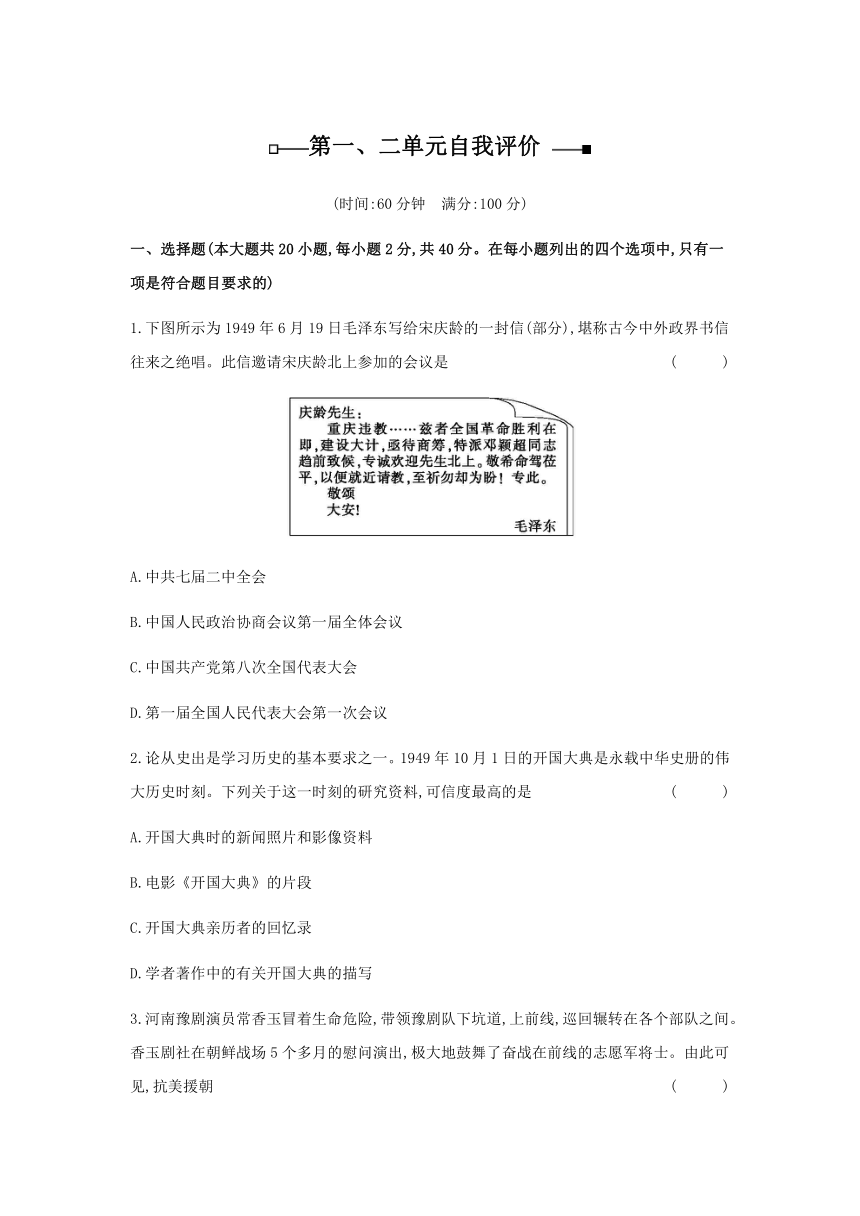

1.下图所示为1949年6月19日毛泽东写给宋庆龄的一封信(部分),堪称古今中外政界书信往来之绝唱。此信邀请宋庆龄北上参加的会议是 ( )

A.中共七届二中全会

B.中国人民政治协商会议第一届全体会议

C.中国共产党第八次全国代表大会

D.第一届全国人民代表大会第一次会议

2.论从史出是学习历史的基本要求之一。1949年10月1日的开国大典是永载中华史册的伟大历史时刻。下列关于这一时刻的研究资料,可信度最高的是 ( )

A.开国大典时的新闻照片和影像资料

B.电影《开国大典》的片段

C.开国大典亲历者的回忆录

D.学者著作中的有关开国大典的描写

3.河南豫剧演员常香玉冒着生命危险,带领豫剧队下坑道,上前线,巡回辗转在各个部队之间。香玉剧社在朝鲜战场5个多月的慰问演出,极大地鼓舞了奋战在前线的志愿军将士。由此可见,抗美援朝 ( )

A.提高了生产积极性

B.维护了世界和平

C.增强了民族凝聚力

D.提高了国际地位

4.在朝鲜战场上,中国人民志愿军将士面对强大而凶狠的作战对手,他们抛头颅洒热血,以“钢少气多”力克“钢多气少”,谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗。此处“钢少气多”中的“气”凸显的是 ( )

A.舍生忘死、向死而生的民族血性

B.守正创新、奋勇向前的民族智慧

C.公而忘私、艰苦奋斗的民族传统

D.大力协同、勇于攀登的民族力量

5.英国牛津大学战略学家罗伯特·奥内尔在其所著的《清长之战》中写道:“中国从他们的胜利中一跃而成为一个不能再被人轻视的世界大国。如果中国人没有于1950年11月在清长战场稳执牛耳,此后的世界历史进程就一定不一样。”这是在强调这次战争 ( )

A.捍卫了中国领土完整

B.改变了中国落后面貌

C.增强了中国军事实力

D.提高了中国国际地位

6.第一批从1950年冬至1951年春,在华北、华东、中南、西北等地区进行;第二批从1951年冬至1952年春,在华南、西南地区进行;第三批从1952年冬至1953年春,主要在民族地区进行。材料反映的是 ( )

A.人口普查 B.三大改造

C.土地改革 D.土地革命

7.“1950—1953年,我国粮食产量的年均增长率达到13%,棉花产量的年均增长率达到43%,油料产量的年均增长率达到21%……”上述材料说明土地改革 ( )

A.为国家工业化建设准备了条件

B.使农民成为土地的主人

C.使农业个体经济走向集体经济

D.调动了农民生产积极性

8.第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。这些项目的实施意义重大,主要表现在 ( )

A.促进了国民经济的恢复发展

B.保障了土地改革的顺利完成

C.奠定了我国工业化的初步基础

D.标志着三大改造的基本结束

9.“1957年全国工业总产值达704亿元,与1952年相比,增长了128.3%,到1957年底,我国新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械等工业部门。”材料说明我国 ( )

A.初步建立了独立的工业体系

B.形成了合理的工业地理布局

C.完全实现了社会主义工业化

D.完成了对生产资料的社会主义改造

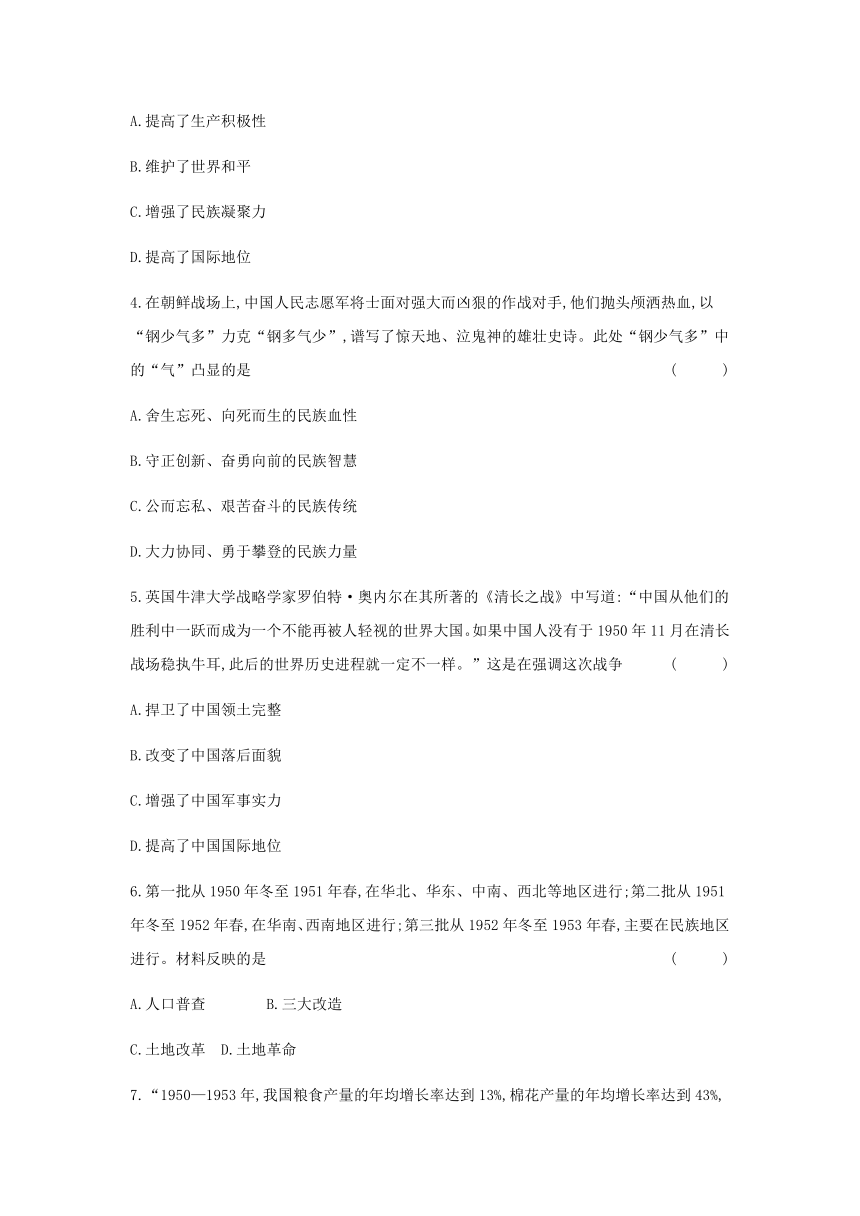

10.下图描绘了某宪法草案公布后人们在田间地头热议的画面。随后出台的我国有史以来真正反映人民利益的宪法是 ( )

宪法草案公布了(版画)

A.1912年《中华民国临时约法》

B.1914年《中华民国约法》

C.1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

D.1954年《中华人民共和国宪法》

11.1953年,《人民日报》出现了12次“共同富裕”一词,并且鼓励“大家联合起来,用大规模生产和新的农具、农业机器,使大家能够共同富裕”。材料所述现象 ( )

A.体现了人民公社运动的成果

B.推动了土地改革完成

C.适应了社会主义改造的需要

D.解决了绝对贫困问题

12.至1957年底,山东济宁某酱园的产品种类增加至100多种,是1954年以前的8倍,工业产值达384万元,为1954年以前的6.76倍。这些数据的变化主要得益于我国 ( )

A.实施第一个五年计划

B.土地改革解放了生产力

C.全行业实行公私合营

D.进行了人民公社化运动

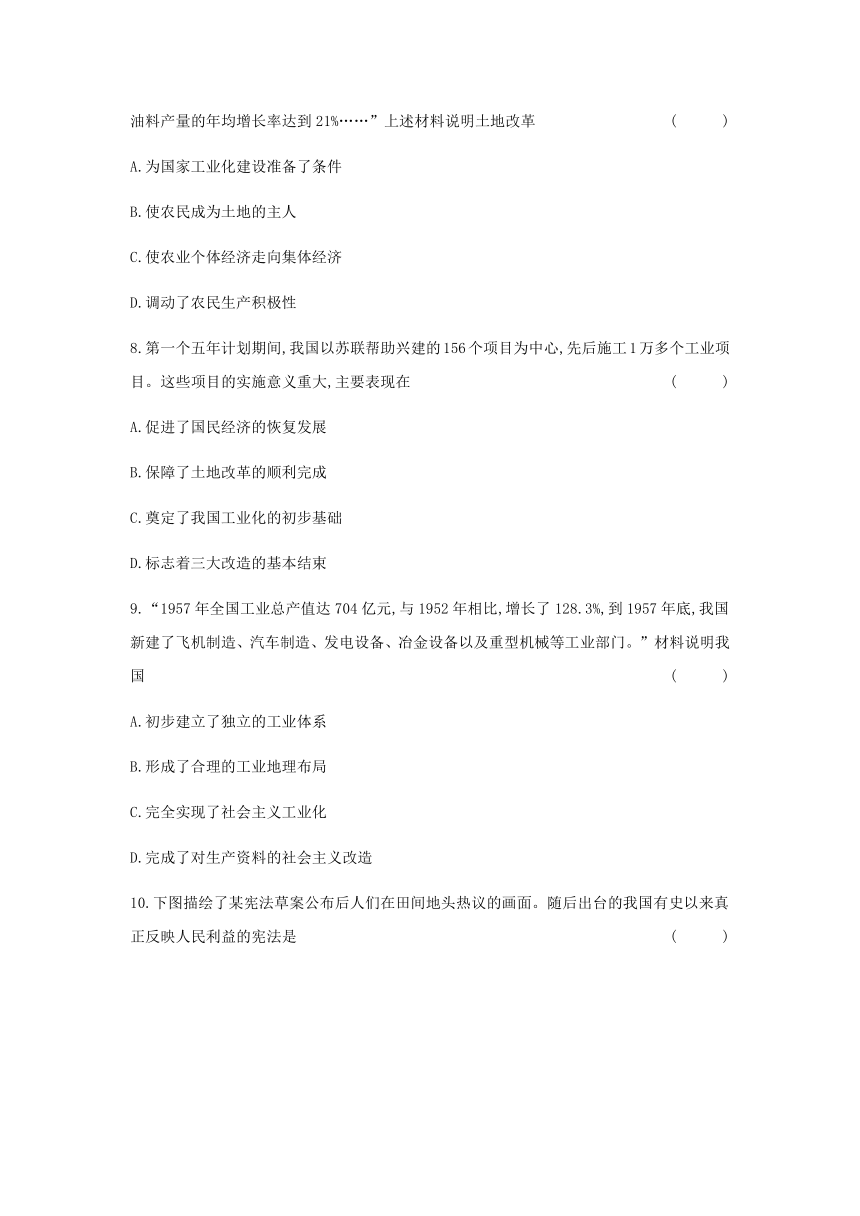

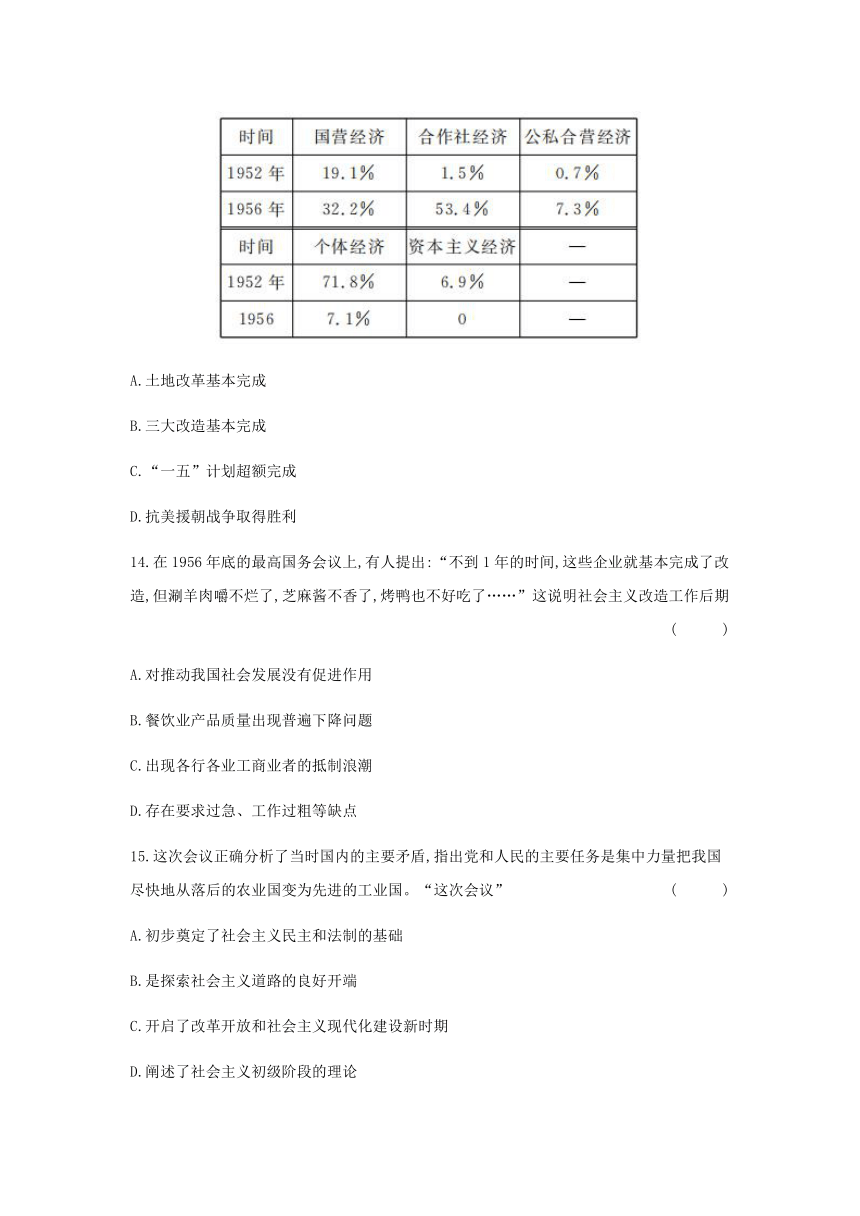

13.下面为20世纪50年代新中国经济成分变化表。该表说明我国 ( )

A.土地改革基本完成

B.三大改造基本完成

C.“一五”计划超额完成

D.抗美援朝战争取得胜利

14.在1956年底的最高国务会议上,有人提出:“不到1年的时间,这些企业就基本完成了改造,但涮羊肉嚼不烂了,芝麻酱不香了,烤鸭也不好吃了……”这说明社会主义改造工作后期 ( )

A.对推动我国社会发展没有促进作用

B.餐饮业产品质量出现普遍下降问题

C.出现各行各业工商业者的抵制浪潮

D.存在要求过急、工作过粗等缺点

15.这次会议正确分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。“这次会议” ( )

A.初步奠定了社会主义民主和法制的基础

B.是探索社会主义道路的良好开端

C.开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期

D.阐述了社会主义初级阶段的理论

16.把握时代特征有助于我们更好地理解历史。1956—1976年的历史阶段特征突出表现为 ( )

A.国民经济出现严重困难

B.社会主义经济持续和稳定发展

C.进入社会主义初级阶段

D.正确与失误、成就与挫折并存

17.标语口号体现了时代特色。在某些旧报纸上我们现在还能看到“以阶级斗争为纲”“以钢为纲”“以粮为纲”等标语口号。其中“以阶级斗争为纲”反映的是 ( )

A.三大改造 B.“大跃进”运动

C.人民公社化运动 D.“文化大革命”

18.他将“为官一任,造福一方”根植于心,在兰考的475天中靠着一辆自行车和一双铁脚板,深入120多个生产大队走访、调研,研究出治理兰考“三害”的新路子。“他”就是 ( )

A.雷锋 B.焦裕禄

C.王进喜 D.邓稼先

19.下表中社会主义建设成就的取得是在 ( )

工业领域:建成武汉、包头两大钢铁基地

交通领域:修建兰新、兰青、包兰等铁路

科技领域:完成人工合成结晶牛胰岛素

A.社会主义过渡时期

B.全面建设社会主义时期

C.改革开放和社会主义现代化建设新时期

D.中国特色社会主义新时代

20.历史事实是指客观存在的历史人物或事件,历史结论是关于史实的基本判断和基本观点。下列表述属于历史事实的是 ( )

A.西藏和平解放标志着祖国大陆完成统一,各族人民实现大团结

B.农业的社会主义改造为工业化准备了条件

C.中共八大以后,中国开始进行全面的大规模的社会主义建设

D.土地改革的完成,使人民政权更加巩固

二、非选择题(本大题共4小题,第21题15分,第22题16分,第23题16分,第24题13分,共60分)

21.(15分) “小日记”讲述“大历史”,日记作为记录当事人生活经历的一种文体,具有一定的史料价值。阅读下列材料,回答问题。

材料一

9月30日 星期五 北平 晴 二点即乘车赴中南海怀仁堂,开第一届人民政治协商会议第八次大会,最要着为通过《政治协商会议第一届全体会议宣言》,及选举中国人民政协全国委员会与中央人民政府主席、副主席及全体委员。

10月1日 星期六 北平 阴 天安门前之广场新辟成,可容十七万人。如排得紧可卅(30)万人,今日余等到,学生、公务员、军队已立待数小时,会场之庄严为余所未曾见。三点典礼开始……奏《义勇军进行曲》。

——摘编自竺可桢《竺可桢日记》

材料二 (我要)坚持艰苦朴素的生活作风……多开动脑筋,站稳立场,帮助贫农彻底翻身,一定要胜利完成土改。

——摘编自万惠芬(新中国培养的第一批大学生之一)的日记(1951年11月26日)

材料三 1954年11月8日,时任中共中央办公厅主任的杨尚昆同志在日记中记录了当天工作交流会上的一些相关内容:“(5)五年计划纲要起草……(a)计划全面性;(b)劳动出口……(c)工业速度,增加项目要谨慎,已定可以推迟和不搞的;(d)农业计划,如何增加;(e)石油的方针(最薄弱的一环)……(g)人材(才)的培养(技术工人的培养)”

——摘编自《<杨尚昆日记>摘登》

(1)根据材料一,指出材料中竺可桢的两则日记分别叙述的史事,(2分)并简述它们的历史意义。(4分)

(2)根据材料二,概括万惠芬日记记载的历史事件对中国农村变革的影响。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,从国内、国外两个角度分析日记中“五年计划纲要”起草的背景,(2分)并概括“一五”计划期间的任务。(2分)

(4)综合上述材料,你如何看待日记的史料价值 (3分)

22.(16分)人民是我们党执政的最大底气,是中华人民共和国的坚实根基,是我们强党兴国的根本所在。阅读下列材料,回答问题。

材料一

人民群体 简 介

“最可爱的人” 《谁是最可爱的人》是作家魏巍从朝鲜战场归来后所著的一篇报告文学,最先于1951年4月11日在《人民日报》刊登。后入选中学语文课本,影响了数代中国人。从此之后,中国志愿军广泛地被人们亲切地称为“最可爱的人”

“两弹一星”元勋 是指为中国“两弹一星”(原子弹、导弹和人造卫星)事业作出突出贡献的23位科学家,他们是投身“两弹一星”研制工作先进群体的杰出代表

“青年突击队” 1954年1月,北京苏联展览馆工区的18名青年团员成立了木工青年突击队,青年党员胡耀林任队长。就这样,首都建筑行业的青年团率先打出了青年突击队的大旗,全国第一支青年突击队在北京苏联展览馆工地诞生

材料二 下框中是中国共产党“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的相关史实。

土地改革 “一五”计划 三大改造艰辛探索

材料三 中国共产党一经诞生,就把“人民”二字铭刻在心,把坚持人民利益高于一切鲜明地写在自己的旗帜上,始终不渝为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。……正如习近平总书记指出的:“波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的!博大精深的中华文明是中国人民创造的!……”历史和现实雄辩证明,人民,只有人民,才是创造世界历史的动力;人民是我们党打江山、守江山的目的所在、胜利之本,只要我们始终为了人民、依靠人民,就一定能够不断创造令人刮目相看的人间奇迹。

——摘编自《一切为了人民 一切依靠人民》

(1)根据材料一并结合所学知识,说出“最可爱的人”的代表。(2分)举出一例“两弹一星”元勋取得的成就,(2分)并分析青年突击队在社会主义建设中起到的积极作用。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,任选一个史实撰写一篇80~120字的小短文,对中国共产党“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的体现加以说明。(要求:观点正确,史实正确,语句流畅,8分)

(3)综合上述三则材料,谈谈中国共产党在“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”过程中取得成功的启示。(2分)

23.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 为保障新中国开国大典顺利举行,避免和防范国民党空军轰炸,聂荣臻分析了敌机的性能特点后,向毛泽东提议,将大典的时间定在“下午3点”,那时国民党飞机“向北平飞行,都将面对太阳,在空战中处于不利地位,而且难以在天黑前返回”;此外,为了防止空袭,人民空军部队决定实弹参与阅兵典礼。……工兵部队从25日起对预定的行车路线、故宫、观礼台、天安门广场、正阳门等地进行扫雷检查,并在开国大典前48小时,实行戒严管制。周恩来还要求京津卫戍区、公安总局等单位“做好防空和社会面的控制工作,以防敌机侵扰和敌特的破坏……”

——摘编自贺怀锴、贺雪娇《开国大典的筹备、举行及后续工作》

材料二

1949—1956年北京工业企业的变化

项目 1949年 1956年

户数/家 总产值/万元 户数/家 总产值/万元

工业企业合计 4243 8261 720 112481

地方国营 69 1685 172 62195

公私合营 9 450 507 48198

私营 4150 6048 6 154

材料三 1956年在全国先进生产运动中,各地区、各行业逐级进行劳模评选表彰活动,共涌现出20多万名先进生产者。重工业、机械制造、建筑、铁路、纺织等行业劳模所占比例较高。全国最先完成第一个五年计划的鞍钢工人王崇伦、第一个女火车司机田桂英、西北国棉一厂细纱挡车工赵梦桃(女)、山西平顺县西沟村农林畜牧生产合作社副社长申纪兰(女)等,他们是那个时期劳模群体中最为杰出的代表,也是激励和影响了几代中国人的精神楷模。

——摘编自姚力《新中国成立初期的劳模表彰及其社会效应》

(1)根据材料一,概括党和国家为保障开国大典顺利举行而采取的两点措施。(4分)

(2)根据材料二,写出1949—1956年北京工业企业的变化。(4分)结合所学知识,说明产生这些变化的原因。(4分)

(3)根据材料三,概括1956年劳模群体的特点,(2分)并分析这次劳模评选的作用。(2分)

24.(13分)2024年是新中国成立75周年,让我们共同回顾,共同奋斗,共同见证。新华中学八年级同学进行了下面项目式学习,请你参与,共同完成。

项目一 【图示是历史的展现】

(1)根据图示并结合所学知识,说出抗美援朝战争的胜利和中共八大的召开分别位于时间轴中哪一处 (填写图中字母即可,2分)

项目二 【歌曲是时代的诉求】

(2)根据歌词并结合所学知识,说出上面三首歌曲共同反映了怎样的时代诉求 (2分)并简述人民“歌唱宪法,拥护宪法”的理由。(2分)

项目三 【史料是历史的记载】

史料一 史料二 史料三

1994年,军事科学出版社出版了《抗美援朝战争运动战若干问题研究》 1951年11月27日,东线美军进占长津湖附近地区。中国人民志愿军第9兵团缴获了美军第31团团旗 2023年7月,抗美援朝口述史《铭记》栏目组四年来采访中国人民志愿军老战士、英雄模范500余人

(3)说出项目三中的三则史料分别属于哪种类型 (3分)并归纳这三类史料反映事件体现的民族精神。(2分)

(4)综上所述,请你为新华中学八年级同学的历史探究活动拟定一个主题。(2分)

参考答案

1.B 2.A 3.C 4.A 5.D 6.C 7.D 8.C 9.A

10.D 11.C 12.C 13.B 14.D 15.B 16.D 17.D

18.B 19.B 20.C

21.(1)史事:第一则日记反映了中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开。(1分)意义:它的召开为新中国的成立作了重要的准备工作;标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。(2分)史事:第二则日记反映了中华人民共和国的成立(或开国大典的举行)。(1分)意义:中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了;新中国的成立,壮大了世界和平民主和社会主义的力量。(答出一点即可,2分)

(2)影响:土地改革废除了地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制;彻底摧毁了我国存在2 000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人;这使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力;农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。(答出一点即可,2分)

(3)国内:新中国成立以后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转;中国是落后的农业国,工业水平低,基础薄弱,门类不全。(答出一点即可,1分)国外:西方国家的外交孤立、经济封锁、军事包围;苏联模式的影响。(答出一点即可,1分)

任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。(答出一点即可,2分)

(4)史料价值:日记内容作为作者当时亲历的事情,具有较高的可信度,可作为研究历史事件的第一手文献资料;但同时日记具有鲜明的主观色彩,只代表个人的认知,使用时应注意甄别。(3分)

22.(1)代表:黄继光、邱少云等。(答出一个即可,2分)成就:1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功,1970年4月,我国成功发射了第一颗人造地球卫星等。(答出一例即可,2分)积极作用:青年突击队的活动适应了社会主义建设的需要,在提高劳动生产率,推动劳动竞赛、增强青年生产劳动的自觉性等方面都发挥了积极作用。(言之有理即可,2分)

(2)【示例】

史实:土地改革。

观点:土地改革是我国消灭封建剥削制度的深刻的社会变革。

论述:新中国成立时,新解放区尚未进行土地改革,广大农民迫切要求进行土地改革,获得土地。1950年,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,它规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。到1952年底,除部分民族地区外,全国大陆基本完成了土地改革。土地改革的完成,彻底摧毁了我国存在2 000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力。农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。(8分)

(3)启示:坚持人民利益高于一切;始终为了人民、依靠人民;历史的真正创造者是人民群众;中国共产党始终代表最广大人民的根本利益;新中国成立后,人民群众的主人翁精神和创造力得以释放;国家发展要紧紧依靠人民,充分发挥人民的主体作用,尊重人民的首创精神;坚持人民对美好生活的向往就是中国共产党的奋斗目标;等等。(言之有理即可,2分)

23.(1)措施:将大典的时间定在“下午3点”;人民空军部队决定实弹参与阅兵典礼;工兵部队对重要区域进行扫雷检查并在开国大典前48小时实行戒严管制;京津卫戍区、公安总局等单位做好防空和社会面的控制工作。(答出两点即可,4分)

(2)变化:工业企业总产值实现了大幅度增长;私营公司数量减少,地方国营和公私合营等社会主义公有制的公司大量出现。(4分)原因:1949年,新中国成立后,国家采取正确措施对工商业进行调整,1953年,开始实行“一五”计划,使得工业企业总产值实现了大幅度增长;1956年底,三大改造基本完成,其中对资本主义工商业的社会主义改造使得地方国营和公私合营等社会主义公有制的公司大量出现。(答出两点即可,4分)

(3)特点:来源广泛,来自各地区各行业;重工业、机械制造等行业劳动模范占比较高。(答出一点即可,2分)作用:激发了人们的劳动积极性,加快了经济建设的步伐,使我国的工业化建设取得了巨大成就,推动了“一五”计划的超额完成,初步改变了我国工业落后的面貌。(言之有理即可,2分)

24.(1)抗美援朝战争的胜利:B处。(1分)中共八大的召开:C处。(1分)

(2)时代诉求:消除贫困,提高人民地位,获得幸福生活,拥护宪法。(言之有理即可,2分)理由:《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,它以国家根本法的形式保障了人民当家作主的权利。(2分)

(3)类型:史料一属于文献史料;史料二属于实物史料;史料三属于口述史料。(3分)民族精神:爱国主义精神;革命英雄主义精神;革命乐观主义精神;革命忠诚及国际主义精神;等等。(答出两点即可,2分)

(4)主题:新中国的巩固与建设。(2分)

(时间:60分钟 满分:100分)

一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题列出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的)

1.下图所示为1949年6月19日毛泽东写给宋庆龄的一封信(部分),堪称古今中外政界书信往来之绝唱。此信邀请宋庆龄北上参加的会议是 ( )

A.中共七届二中全会

B.中国人民政治协商会议第一届全体会议

C.中国共产党第八次全国代表大会

D.第一届全国人民代表大会第一次会议

2.论从史出是学习历史的基本要求之一。1949年10月1日的开国大典是永载中华史册的伟大历史时刻。下列关于这一时刻的研究资料,可信度最高的是 ( )

A.开国大典时的新闻照片和影像资料

B.电影《开国大典》的片段

C.开国大典亲历者的回忆录

D.学者著作中的有关开国大典的描写

3.河南豫剧演员常香玉冒着生命危险,带领豫剧队下坑道,上前线,巡回辗转在各个部队之间。香玉剧社在朝鲜战场5个多月的慰问演出,极大地鼓舞了奋战在前线的志愿军将士。由此可见,抗美援朝 ( )

A.提高了生产积极性

B.维护了世界和平

C.增强了民族凝聚力

D.提高了国际地位

4.在朝鲜战场上,中国人民志愿军将士面对强大而凶狠的作战对手,他们抛头颅洒热血,以“钢少气多”力克“钢多气少”,谱写了惊天地、泣鬼神的雄壮史诗。此处“钢少气多”中的“气”凸显的是 ( )

A.舍生忘死、向死而生的民族血性

B.守正创新、奋勇向前的民族智慧

C.公而忘私、艰苦奋斗的民族传统

D.大力协同、勇于攀登的民族力量

5.英国牛津大学战略学家罗伯特·奥内尔在其所著的《清长之战》中写道:“中国从他们的胜利中一跃而成为一个不能再被人轻视的世界大国。如果中国人没有于1950年11月在清长战场稳执牛耳,此后的世界历史进程就一定不一样。”这是在强调这次战争 ( )

A.捍卫了中国领土完整

B.改变了中国落后面貌

C.增强了中国军事实力

D.提高了中国国际地位

6.第一批从1950年冬至1951年春,在华北、华东、中南、西北等地区进行;第二批从1951年冬至1952年春,在华南、西南地区进行;第三批从1952年冬至1953年春,主要在民族地区进行。材料反映的是 ( )

A.人口普查 B.三大改造

C.土地改革 D.土地革命

7.“1950—1953年,我国粮食产量的年均增长率达到13%,棉花产量的年均增长率达到43%,油料产量的年均增长率达到21%……”上述材料说明土地改革 ( )

A.为国家工业化建设准备了条件

B.使农民成为土地的主人

C.使农业个体经济走向集体经济

D.调动了农民生产积极性

8.第一个五年计划期间,我国以苏联帮助兴建的156个项目为中心,先后施工1万多个工业项目。这些项目的实施意义重大,主要表现在 ( )

A.促进了国民经济的恢复发展

B.保障了土地改革的顺利完成

C.奠定了我国工业化的初步基础

D.标志着三大改造的基本结束

9.“1957年全国工业总产值达704亿元,与1952年相比,增长了128.3%,到1957年底,我国新建了飞机制造、汽车制造、发电设备、冶金设备以及重型机械等工业部门。”材料说明我国 ( )

A.初步建立了独立的工业体系

B.形成了合理的工业地理布局

C.完全实现了社会主义工业化

D.完成了对生产资料的社会主义改造

10.下图描绘了某宪法草案公布后人们在田间地头热议的画面。随后出台的我国有史以来真正反映人民利益的宪法是 ( )

宪法草案公布了(版画)

A.1912年《中华民国临时约法》

B.1914年《中华民国约法》

C.1949年《中国人民政治协商会议共同纲领》

D.1954年《中华人民共和国宪法》

11.1953年,《人民日报》出现了12次“共同富裕”一词,并且鼓励“大家联合起来,用大规模生产和新的农具、农业机器,使大家能够共同富裕”。材料所述现象 ( )

A.体现了人民公社运动的成果

B.推动了土地改革完成

C.适应了社会主义改造的需要

D.解决了绝对贫困问题

12.至1957年底,山东济宁某酱园的产品种类增加至100多种,是1954年以前的8倍,工业产值达384万元,为1954年以前的6.76倍。这些数据的变化主要得益于我国 ( )

A.实施第一个五年计划

B.土地改革解放了生产力

C.全行业实行公私合营

D.进行了人民公社化运动

13.下面为20世纪50年代新中国经济成分变化表。该表说明我国 ( )

A.土地改革基本完成

B.三大改造基本完成

C.“一五”计划超额完成

D.抗美援朝战争取得胜利

14.在1956年底的最高国务会议上,有人提出:“不到1年的时间,这些企业就基本完成了改造,但涮羊肉嚼不烂了,芝麻酱不香了,烤鸭也不好吃了……”这说明社会主义改造工作后期 ( )

A.对推动我国社会发展没有促进作用

B.餐饮业产品质量出现普遍下降问题

C.出现各行各业工商业者的抵制浪潮

D.存在要求过急、工作过粗等缺点

15.这次会议正确分析了当时国内的主要矛盾,指出党和人民的主要任务是集中力量把我国尽快地从落后的农业国变为先进的工业国。“这次会议” ( )

A.初步奠定了社会主义民主和法制的基础

B.是探索社会主义道路的良好开端

C.开启了改革开放和社会主义现代化建设新时期

D.阐述了社会主义初级阶段的理论

16.把握时代特征有助于我们更好地理解历史。1956—1976年的历史阶段特征突出表现为 ( )

A.国民经济出现严重困难

B.社会主义经济持续和稳定发展

C.进入社会主义初级阶段

D.正确与失误、成就与挫折并存

17.标语口号体现了时代特色。在某些旧报纸上我们现在还能看到“以阶级斗争为纲”“以钢为纲”“以粮为纲”等标语口号。其中“以阶级斗争为纲”反映的是 ( )

A.三大改造 B.“大跃进”运动

C.人民公社化运动 D.“文化大革命”

18.他将“为官一任,造福一方”根植于心,在兰考的475天中靠着一辆自行车和一双铁脚板,深入120多个生产大队走访、调研,研究出治理兰考“三害”的新路子。“他”就是 ( )

A.雷锋 B.焦裕禄

C.王进喜 D.邓稼先

19.下表中社会主义建设成就的取得是在 ( )

工业领域:建成武汉、包头两大钢铁基地

交通领域:修建兰新、兰青、包兰等铁路

科技领域:完成人工合成结晶牛胰岛素

A.社会主义过渡时期

B.全面建设社会主义时期

C.改革开放和社会主义现代化建设新时期

D.中国特色社会主义新时代

20.历史事实是指客观存在的历史人物或事件,历史结论是关于史实的基本判断和基本观点。下列表述属于历史事实的是 ( )

A.西藏和平解放标志着祖国大陆完成统一,各族人民实现大团结

B.农业的社会主义改造为工业化准备了条件

C.中共八大以后,中国开始进行全面的大规模的社会主义建设

D.土地改革的完成,使人民政权更加巩固

二、非选择题(本大题共4小题,第21题15分,第22题16分,第23题16分,第24题13分,共60分)

21.(15分) “小日记”讲述“大历史”,日记作为记录当事人生活经历的一种文体,具有一定的史料价值。阅读下列材料,回答问题。

材料一

9月30日 星期五 北平 晴 二点即乘车赴中南海怀仁堂,开第一届人民政治协商会议第八次大会,最要着为通过《政治协商会议第一届全体会议宣言》,及选举中国人民政协全国委员会与中央人民政府主席、副主席及全体委员。

10月1日 星期六 北平 阴 天安门前之广场新辟成,可容十七万人。如排得紧可卅(30)万人,今日余等到,学生、公务员、军队已立待数小时,会场之庄严为余所未曾见。三点典礼开始……奏《义勇军进行曲》。

——摘编自竺可桢《竺可桢日记》

材料二 (我要)坚持艰苦朴素的生活作风……多开动脑筋,站稳立场,帮助贫农彻底翻身,一定要胜利完成土改。

——摘编自万惠芬(新中国培养的第一批大学生之一)的日记(1951年11月26日)

材料三 1954年11月8日,时任中共中央办公厅主任的杨尚昆同志在日记中记录了当天工作交流会上的一些相关内容:“(5)五年计划纲要起草……(a)计划全面性;(b)劳动出口……(c)工业速度,增加项目要谨慎,已定可以推迟和不搞的;(d)农业计划,如何增加;(e)石油的方针(最薄弱的一环)……(g)人材(才)的培养(技术工人的培养)”

——摘编自《<杨尚昆日记>摘登》

(1)根据材料一,指出材料中竺可桢的两则日记分别叙述的史事,(2分)并简述它们的历史意义。(4分)

(2)根据材料二,概括万惠芬日记记载的历史事件对中国农村变革的影响。(2分)

(3)根据材料三并结合所学知识,从国内、国外两个角度分析日记中“五年计划纲要”起草的背景,(2分)并概括“一五”计划期间的任务。(2分)

(4)综合上述材料,你如何看待日记的史料价值 (3分)

22.(16分)人民是我们党执政的最大底气,是中华人民共和国的坚实根基,是我们强党兴国的根本所在。阅读下列材料,回答问题。

材料一

人民群体 简 介

“最可爱的人” 《谁是最可爱的人》是作家魏巍从朝鲜战场归来后所著的一篇报告文学,最先于1951年4月11日在《人民日报》刊登。后入选中学语文课本,影响了数代中国人。从此之后,中国志愿军广泛地被人们亲切地称为“最可爱的人”

“两弹一星”元勋 是指为中国“两弹一星”(原子弹、导弹和人造卫星)事业作出突出贡献的23位科学家,他们是投身“两弹一星”研制工作先进群体的杰出代表

“青年突击队” 1954年1月,北京苏联展览馆工区的18名青年团员成立了木工青年突击队,青年党员胡耀林任队长。就这样,首都建筑行业的青年团率先打出了青年突击队的大旗,全国第一支青年突击队在北京苏联展览馆工地诞生

材料二 下框中是中国共产党“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的相关史实。

土地改革 “一五”计划 三大改造艰辛探索

材料三 中国共产党一经诞生,就把“人民”二字铭刻在心,把坚持人民利益高于一切鲜明地写在自己的旗帜上,始终不渝为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。……正如习近平总书记指出的:“波澜壮阔的中华民族发展史是中国人民书写的!博大精深的中华文明是中国人民创造的!……”历史和现实雄辩证明,人民,只有人民,才是创造世界历史的动力;人民是我们党打江山、守江山的目的所在、胜利之本,只要我们始终为了人民、依靠人民,就一定能够不断创造令人刮目相看的人间奇迹。

——摘编自《一切为了人民 一切依靠人民》

(1)根据材料一并结合所学知识,说出“最可爱的人”的代表。(2分)举出一例“两弹一星”元勋取得的成就,(2分)并分析青年突击队在社会主义建设中起到的积极作用。(2分)

(2)根据材料二并结合所学知识,任选一个史实撰写一篇80~120字的小短文,对中国共产党“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”的体现加以说明。(要求:观点正确,史实正确,语句流畅,8分)

(3)综合上述三则材料,谈谈中国共产党在“为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴”过程中取得成功的启示。(2分)

23.(16分)阅读下列材料,回答问题。

材料一 为保障新中国开国大典顺利举行,避免和防范国民党空军轰炸,聂荣臻分析了敌机的性能特点后,向毛泽东提议,将大典的时间定在“下午3点”,那时国民党飞机“向北平飞行,都将面对太阳,在空战中处于不利地位,而且难以在天黑前返回”;此外,为了防止空袭,人民空军部队决定实弹参与阅兵典礼。……工兵部队从25日起对预定的行车路线、故宫、观礼台、天安门广场、正阳门等地进行扫雷检查,并在开国大典前48小时,实行戒严管制。周恩来还要求京津卫戍区、公安总局等单位“做好防空和社会面的控制工作,以防敌机侵扰和敌特的破坏……”

——摘编自贺怀锴、贺雪娇《开国大典的筹备、举行及后续工作》

材料二

1949—1956年北京工业企业的变化

项目 1949年 1956年

户数/家 总产值/万元 户数/家 总产值/万元

工业企业合计 4243 8261 720 112481

地方国营 69 1685 172 62195

公私合营 9 450 507 48198

私营 4150 6048 6 154

材料三 1956年在全国先进生产运动中,各地区、各行业逐级进行劳模评选表彰活动,共涌现出20多万名先进生产者。重工业、机械制造、建筑、铁路、纺织等行业劳模所占比例较高。全国最先完成第一个五年计划的鞍钢工人王崇伦、第一个女火车司机田桂英、西北国棉一厂细纱挡车工赵梦桃(女)、山西平顺县西沟村农林畜牧生产合作社副社长申纪兰(女)等,他们是那个时期劳模群体中最为杰出的代表,也是激励和影响了几代中国人的精神楷模。

——摘编自姚力《新中国成立初期的劳模表彰及其社会效应》

(1)根据材料一,概括党和国家为保障开国大典顺利举行而采取的两点措施。(4分)

(2)根据材料二,写出1949—1956年北京工业企业的变化。(4分)结合所学知识,说明产生这些变化的原因。(4分)

(3)根据材料三,概括1956年劳模群体的特点,(2分)并分析这次劳模评选的作用。(2分)

24.(13分)2024年是新中国成立75周年,让我们共同回顾,共同奋斗,共同见证。新华中学八年级同学进行了下面项目式学习,请你参与,共同完成。

项目一 【图示是历史的展现】

(1)根据图示并结合所学知识,说出抗美援朝战争的胜利和中共八大的召开分别位于时间轴中哪一处 (填写图中字母即可,2分)

项目二 【歌曲是时代的诉求】

(2)根据歌词并结合所学知识,说出上面三首歌曲共同反映了怎样的时代诉求 (2分)并简述人民“歌唱宪法,拥护宪法”的理由。(2分)

项目三 【史料是历史的记载】

史料一 史料二 史料三

1994年,军事科学出版社出版了《抗美援朝战争运动战若干问题研究》 1951年11月27日,东线美军进占长津湖附近地区。中国人民志愿军第9兵团缴获了美军第31团团旗 2023年7月,抗美援朝口述史《铭记》栏目组四年来采访中国人民志愿军老战士、英雄模范500余人

(3)说出项目三中的三则史料分别属于哪种类型 (3分)并归纳这三类史料反映事件体现的民族精神。(2分)

(4)综上所述,请你为新华中学八年级同学的历史探究活动拟定一个主题。(2分)

参考答案

1.B 2.A 3.C 4.A 5.D 6.C 7.D 8.C 9.A

10.D 11.C 12.C 13.B 14.D 15.B 16.D 17.D

18.B 19.B 20.C

21.(1)史事:第一则日记反映了中国人民政治协商会议第一届全体会议的召开。(1分)意义:它的召开为新中国的成立作了重要的准备工作;标志着中国共产党领导的多党合作和政治协商制度正式确立。(2分)史事:第二则日记反映了中华人民共和国的成立(或开国大典的举行)。(1分)意义:中华人民共和国的成立,开辟了中国历史的新纪元。中国人民经过一百多年的英勇斗争,终于推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的统治;中国真正成为独立自主的国家,占人类总数四分之一的中国人从此站立起来了;新中国的成立,壮大了世界和平民主和社会主义的力量。(答出一点即可,2分)

(2)影响:土地改革废除了地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制;彻底摧毁了我国存在2 000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人;这使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力;农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。(答出一点即可,2分)

(3)国内:新中国成立以后,经过三年的经济恢复,国民经济得到根本好转;中国是落后的农业国,工业水平低,基础薄弱,门类不全。(答出一点即可,1分)国外:西方国家的外交孤立、经济封锁、军事包围;苏联模式的影响。(答出一点即可,1分)

任务:集中主要力量发展重工业,建立国家工业化和国防现代化的初步基础;相应地发展交通运输业、轻工业、农业和商业;相应地培养建设人才。(答出一点即可,2分)

(4)史料价值:日记内容作为作者当时亲历的事情,具有较高的可信度,可作为研究历史事件的第一手文献资料;但同时日记具有鲜明的主观色彩,只代表个人的认知,使用时应注意甄别。(3分)

22.(1)代表:黄继光、邱少云等。(答出一个即可,2分)成就:1964年10月,我国第一颗原子弹爆炸成功,1970年4月,我国成功发射了第一颗人造地球卫星等。(答出一例即可,2分)积极作用:青年突击队的活动适应了社会主义建设的需要,在提高劳动生产率,推动劳动竞赛、增强青年生产劳动的自觉性等方面都发挥了积极作用。(言之有理即可,2分)

(2)【示例】

史实:土地改革。

观点:土地改革是我国消灭封建剥削制度的深刻的社会变革。

论述:新中国成立时,新解放区尚未进行土地改革,广大农民迫切要求进行土地改革,获得土地。1950年,中央人民政府颁布了《中华人民共和国土地改革法》,它规定废除地主阶级封建剥削的土地所有制,实行农民的土地所有制。到1952年底,除部分民族地区外,全国大陆基本完成了土地改革。土地改革的完成,彻底摧毁了我国存在2 000多年的封建土地制度,消灭了地主阶级;农民翻了身,得到了土地,成为土地的主人。这使人民政权更加巩固,也大大解放了农村生产力。农业生产获得迅速恢复和发展,为国家的工业化建设准备了条件。(8分)

(3)启示:坚持人民利益高于一切;始终为了人民、依靠人民;历史的真正创造者是人民群众;中国共产党始终代表最广大人民的根本利益;新中国成立后,人民群众的主人翁精神和创造力得以释放;国家发展要紧紧依靠人民,充分发挥人民的主体作用,尊重人民的首创精神;坚持人民对美好生活的向往就是中国共产党的奋斗目标;等等。(言之有理即可,2分)

23.(1)措施:将大典的时间定在“下午3点”;人民空军部队决定实弹参与阅兵典礼;工兵部队对重要区域进行扫雷检查并在开国大典前48小时实行戒严管制;京津卫戍区、公安总局等单位做好防空和社会面的控制工作。(答出两点即可,4分)

(2)变化:工业企业总产值实现了大幅度增长;私营公司数量减少,地方国营和公私合营等社会主义公有制的公司大量出现。(4分)原因:1949年,新中国成立后,国家采取正确措施对工商业进行调整,1953年,开始实行“一五”计划,使得工业企业总产值实现了大幅度增长;1956年底,三大改造基本完成,其中对资本主义工商业的社会主义改造使得地方国营和公私合营等社会主义公有制的公司大量出现。(答出两点即可,4分)

(3)特点:来源广泛,来自各地区各行业;重工业、机械制造等行业劳动模范占比较高。(答出一点即可,2分)作用:激发了人们的劳动积极性,加快了经济建设的步伐,使我国的工业化建设取得了巨大成就,推动了“一五”计划的超额完成,初步改变了我国工业落后的面貌。(言之有理即可,2分)

24.(1)抗美援朝战争的胜利:B处。(1分)中共八大的召开:C处。(1分)

(2)时代诉求:消除贫困,提高人民地位,获得幸福生活,拥护宪法。(言之有理即可,2分)理由:《中华人民共和国宪法》是我国第一部社会主义类型的宪法,它以国家根本法的形式保障了人民当家作主的权利。(2分)

(3)类型:史料一属于文献史料;史料二属于实物史料;史料三属于口述史料。(3分)民族精神:爱国主义精神;革命英雄主义精神;革命乐观主义精神;革命忠诚及国际主义精神;等等。(答出两点即可,2分)

(4)主题:新中国的巩固与建设。(2分)

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化