2.3城镇化进程及其影响 课件(共56张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.3城镇化进程及其影响 课件(共56张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 30.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 10:06:24 | ||

图片预览

文档简介

(共56张PPT)

湘教版高中地理必修第二册

第三节

城镇化

探究

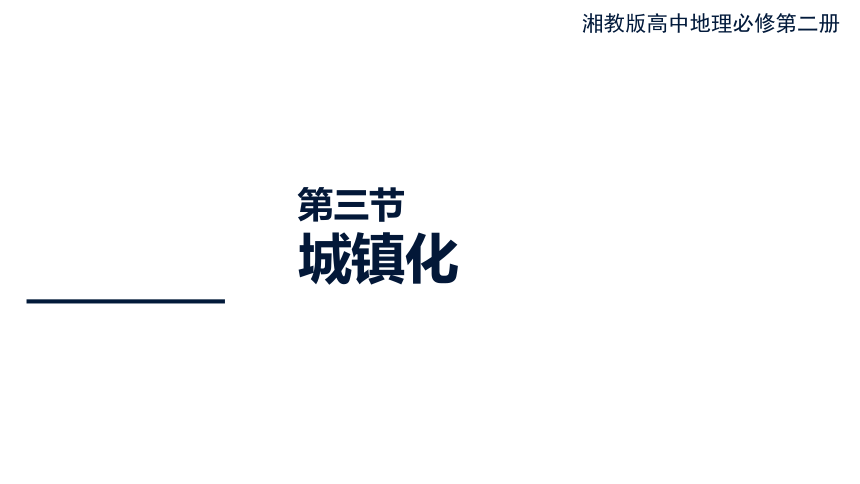

苏奥米国家极地轨道伙伴卫(Suomi NPP)是美国最新一代气象卫星。其搭载的可见光 / 红外成像辐射仪(VIIRS)传感器,能够过滤掉极光、森林火光等非城市灯光,捕获到城镇中居民点、车流、路灯等发出的低强度灯光。下图 是科研人员通过收集该卫星 2016 年多个月份的数据,合成得到的卫星影像。

1.对照世界地图,看一看世界城市分布与夜间灯光分布是否一致。

2.世界上有的区域夜间灯光闪耀,有的区域夜间则一片漆黑。夜间灯光分布为什么会有如此大的差异呢?

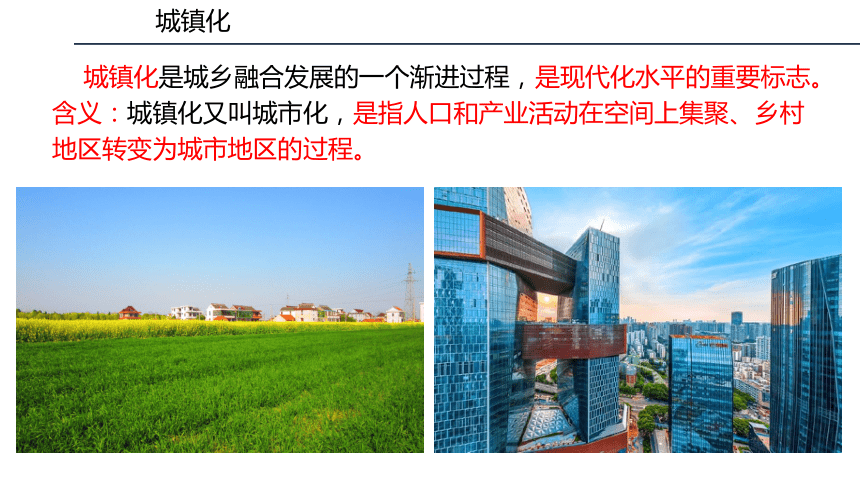

城镇化是城乡融合发展的一个渐进过程,是现代化水平的重要标志。

含义:城镇化又叫城市化,是指人口和产业活动在空间上集聚、乡村地区转变为城市地区的过程。

城镇化

城镇化

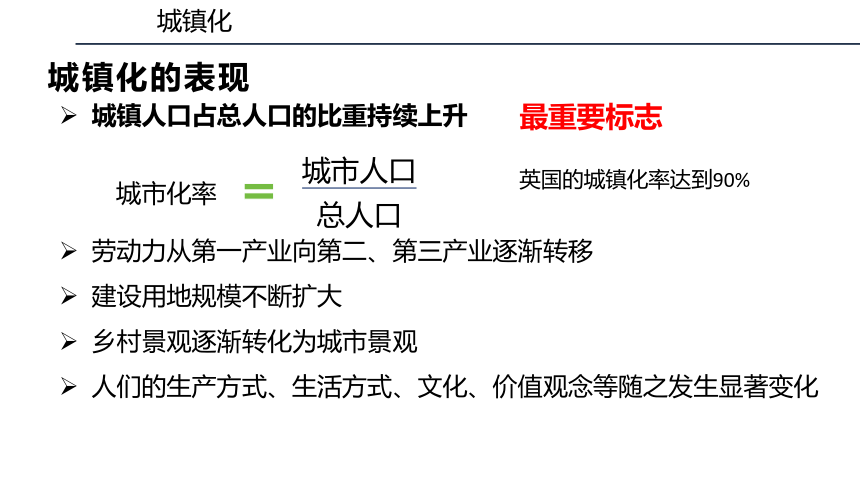

城镇化的表现

最重要标志

城市化率

城镇人口占总人口的比重持续上升

劳动力从第一产业向第二、第三产业逐渐转移

建设用地规模不断扩大

乡村景观逐渐转化为城市景观

人们的生产方式、生活方式、文化、价值观念等随之发生显著变化

总人口

城市人口

英国的城镇化率达到90%

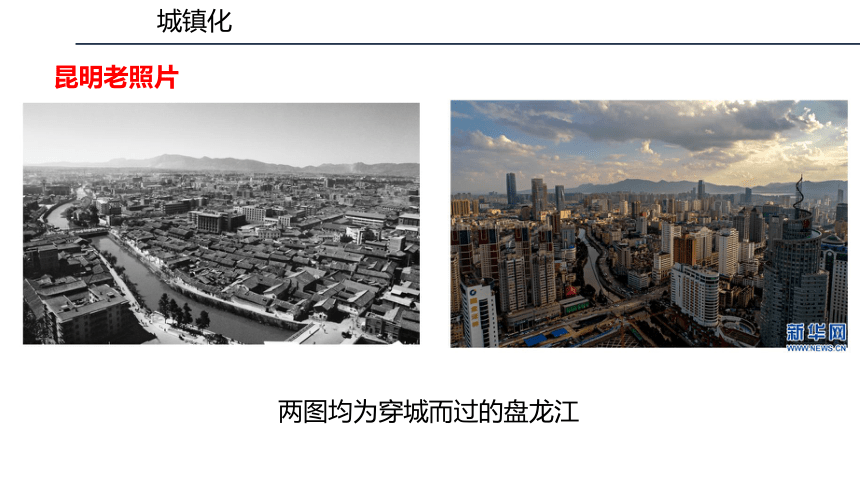

两图均为穿城而过的盘龙江

城镇化

昆明老照片

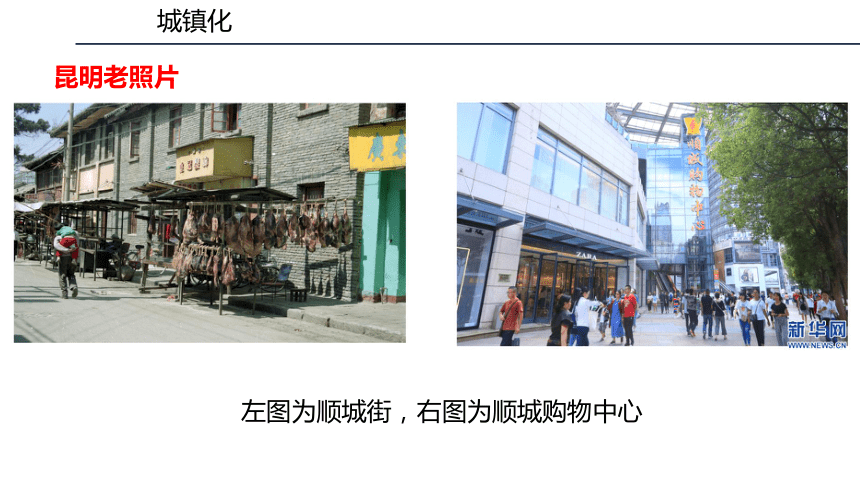

左图为顺城街,右图为顺城购物中心

城镇化

昆明老照片

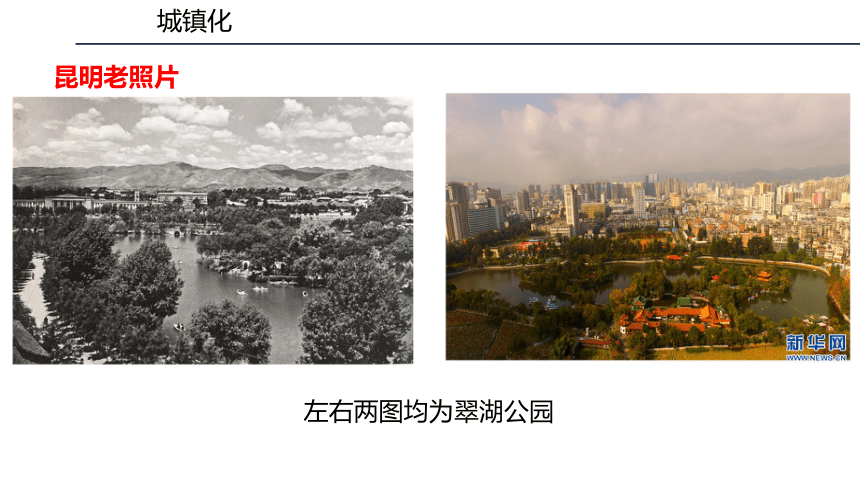

左右两图均为翠湖公园

城镇化

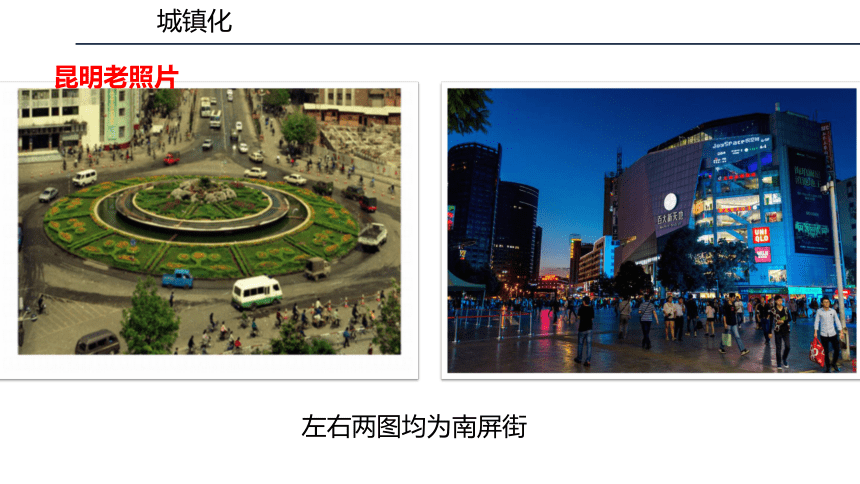

昆明老照片

左右两图均为南屏街

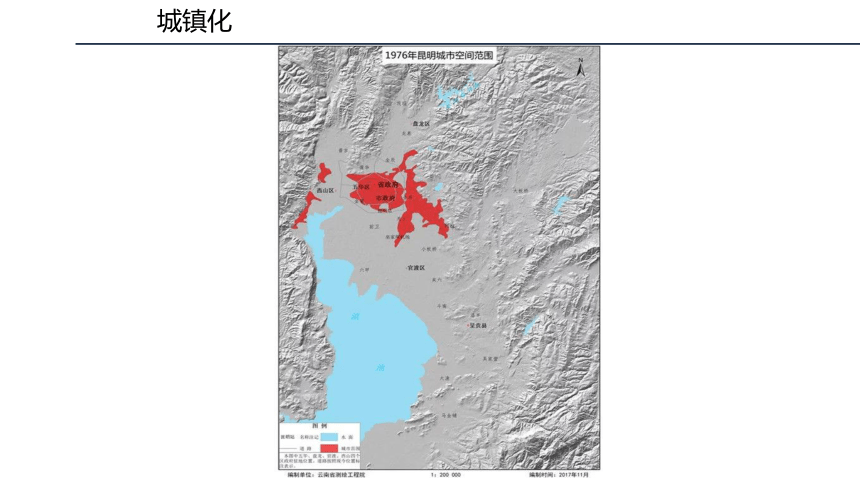

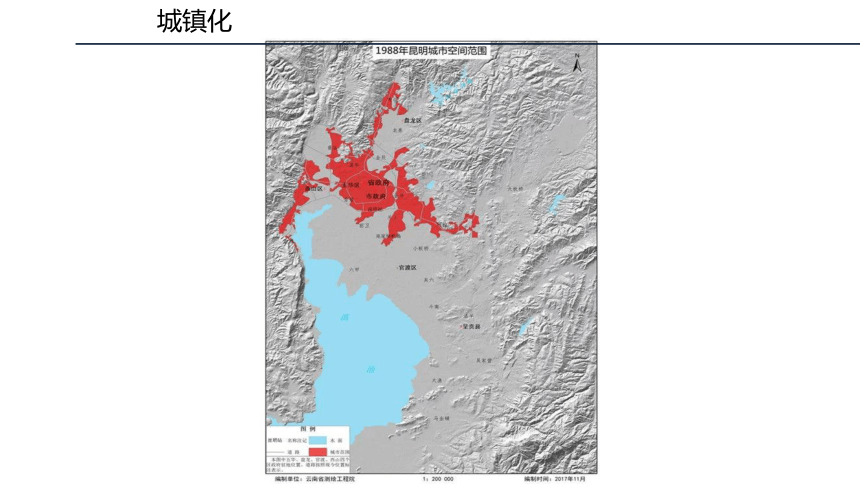

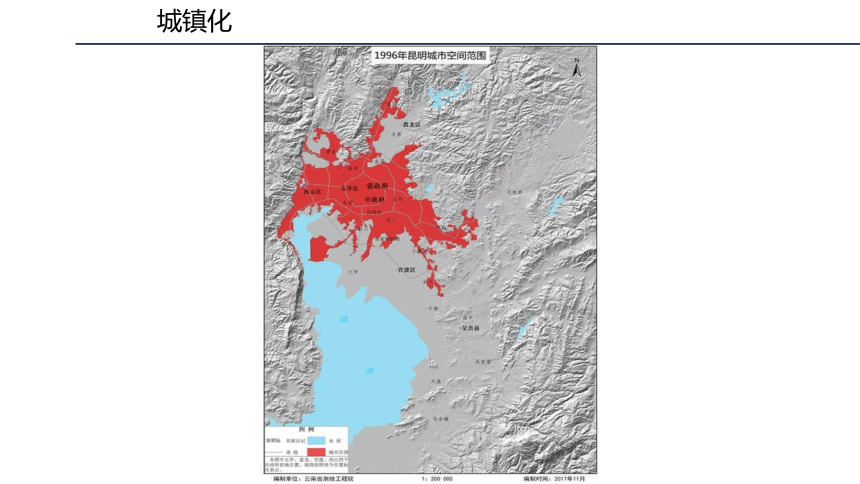

城镇化

昆明老照片

城镇化

城镇化

城镇化

城镇化

城镇化

?

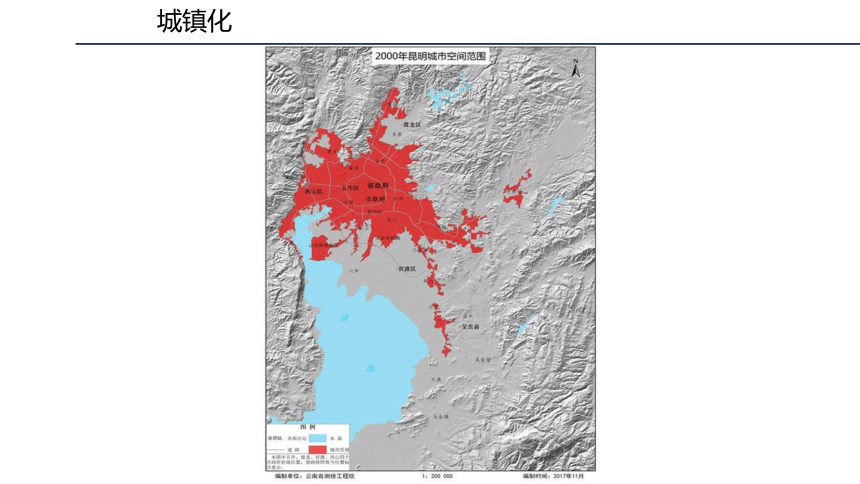

思考,昆明在城市化过程中发生了什么变化?

城市的面积增大,城市人口增多,产业发生变化

城镇化

70年代深圳

城镇化

90年代深圳

城镇化

新时代深圳

城镇化

为什么要城市化呢?

城镇化

经济发展是城镇化的主要动力。一般来说,经济越发达,城镇化水平就越高,反之就越低。随着农业劳动生产率的不断提高,农村劳动力明显过剩,农业人口向城镇大量转移。进城务工人员从事加工制造、建筑、服务等行业,成为城镇劳动力的重要组成部分。

城镇化

经济

发展

动力

城镇化

城镇化

城镇发展与工业化进程的关系尤为密切。

在大多数城镇,工业是城镇经济的主要支柱,能够安排大量劳动力就业,并为服务业提供广阔的发展空间。

工业化与城镇化相互促进,相互影响。

工业发展

促进

促进

城镇化

城镇化

第三产业

促进

促进

城镇的兴起又与第三产业的发展密切相关。

经济繁荣的城镇,服务业相对发达。

城镇化也会促进第三产业的发展。

探究

苏奥米国家极地轨道伙伴卫(Suomi NPP)是美国最新一代气象卫星。其搭载的可见光 / 红外成像辐射仪(VIIRS)传感器,能够过滤掉极光、森林火光等非城市灯光,捕获到城镇中居民点、车流、路灯等发出的低强度灯光。下图 是科研人员通过收集该卫星 2016 年多个月份的数据,合成得到的卫星影像。

1.对照世界地图,看一看世界城市分布与夜间灯光分布是否一致。

2.世界上有的区域夜间灯光闪耀,有的区域夜间则一片漆黑。夜间灯光分布为什么会有如此大的差异呢?

探究

1. 对照世界地图,看一看世界城市分布与夜间灯光分布是否一致。

2. 世界上有的区域夜间灯光闪耀,有的区域夜间则一片漆黑。夜间灯光分布为什么会有如此大的差异呢?

基本上一致。

因为世界城市和人口分有不均匀:

一般而言,城市的夜间灯光明亮,农村的夜间灯光暗淡或者无灯光。

人口稠密、经济发达地区灯光明亮;人口稀疏、经济落后的地区灯光暗淡或者无灯光。

活动

在城镇化的不同发展阶段,其主导驱动力有所不同。在城镇化刚起步阶段,农业生产为工业提供了原材料,为城镇发展提供市场,所以农业经济的发展是城镇化最基本的动力。查阅长江三角洲、珠江三角洲城镇化的相关资料,分析改革

开放以来长江三角洲和珠江三角洲城镇化影响因素的异同。

不同点:珠江三角洲,侨乡投资带动经济发展,毗邻港澳,与港澳经济互动,承接港额的产业转移;

长江三角洲,长三角城市间的协调合作,承接日本等发达国家的产业转移。

相同点:都受到了改革开放政策的推动。

1984 年

8 月 4 日

1991 年

7 月 23 日

活动

下图为不同年份杭州市主城区及附近地区的遥感影像,其中红色表示植被,分辨率为 30 米。

2016 年

3 月 5 日

遥感监测

2008 年

7 月 5 日

不同年份杭州市主城区及附近地区遥感假彩色影像

活动

世界城镇化进程

100

80

60

40

20

0

时间

城镇人口比例/%

中期阶段

城镇起源于早期的农业文明地区。在工业革命之前,世界上的城镇发展极为缓慢。工业革命以后,尤其是进入 20 世纪以来,世界城镇化进程明显加快,城镇人口比重迅速攀升。目前,世界一半以上的人口居住在城镇。到 2050 年,世界城镇人口占总人口的比重将达到 2/3。

初级阶段

加速阶段

成熟阶段

城市化水平低

发展速度慢

大多数发展中国家

城市化速度快

大多数发达国家

出现逆城市化

城镇化的地域差异

城镇化率

城镇化 阶段 水平 发展速度 地域

扩展趋势

初期阶段 低 慢 扩展缓慢

中期阶段 较高 快 迅速扩大

后期阶段 高 慢 继续增大

世界城镇化进程

城镇化的地域差异

城市群:含义:书P50,蓝色字体

随着经济社会的深入发展,涌现出伦敦、巴黎、纽约、东京、上海、香港等世界级大都市,并带动了城市群的整体提升。城市群进一步发展壮大,就形成了规模宏伟的大都市带。比如美国东北部大西洋

沿岸大都市带、欧洲西北部大都市带、英

格兰大都市带、日本太平洋沿岸大都市带、北美五大湖沿岸大都市带、我国长江三角洲大都市带。这些大都市带具备雄厚的

综合实力和强大的辐射功能,成为具有全

球影响的经济中枢。

城镇化的地域差异

城镇化的地域差异

发达国家的城镇化

发达国家的城镇化伴随着工业化进行。城镇化水平大多在 75% 以上,有些国家甚至高达 90%。

主要特征是人口高度集中,大中小城市密集分布;

加工制造业、交通运输业和信息产业相对发达;

现代交通和互联网显著提高了城镇运行的效率;

注重营造高质量的人居环境,城镇绿化率保持在比较高的水平,城镇历史文化也得到普遍的重视。

城镇化的地域差异

郊区化

部分人口转向近郊区

逆城市化

人口迁往远郊或农村

城镇化的地域差异

有些大城市由于过度扩张,出现:

发达国家为什么会出现郊区化和逆城市化?

中心城区的居住环境渐趋恶化,居民陆续向外迁移,一部分商业和制造业由中心城区向边缘区迁移,城市外围地带的人口显著增加。

为了减轻中心城区的压力,一些大城市在周边建设了一系列卫星城和工业区。大多数城市家庭拥有小汽车,加之交通条件的改善,市区范围明显扩大,城市边缘区发展较快。

城镇化的地域差异

发展中国家的城镇化

城镇化的地域差异

发展中国家城镇化水平还比较低。

发展中国家城镇化水平很不平衡。城镇化水平较低的国家多分布在亚洲和非洲。

“虚假城镇化”,过量的乡村人口向城市迁移,明显超过了国家经济发展的承受能力,

城市基础设施和公共服务建设相对落后。如墨西哥,阿根廷,巴西等拉美国家。

“滞后城镇化”,即城镇化进程显著落后于相应的经济发展阶段,如印度、印尼,孟加拉国等

“虚假城镇化”危害:带来人口膨胀,城市内贫富分化严重,资源环境承载力负荷达到极限,出现就业,住房,交通等诸多社会问题

“滞后城镇化”危害:使得城市的集聚效益和规模效益得不到很好的发挥;和城镇发展无序化等城市病。

城镇化的地域差异

我国的城镇化

改革开放以来,我国经济社会的迅猛发展,显著拉动了城镇化进程。城镇人口快速增长,城镇数量不断增加,城镇化水平持续提高。1978—2017 年,我国城镇化水平由 17.9% 上升到 58.5%,平均每年约增长 1.0 个百分点。

城镇化的地域差异

我国的城镇化

起步晚,速度快;推进以人为核心的新型城镇化,将加快农业转移人口市民化

构建以城市群、都市圈为依托的大中小城市发展格局,以县城为重要载体的城镇化建设

我国城镇化的推进,拓展了高效率的成长空间,

拉动了生产与消费,创造了大量的就业机会,

提高了区域对外开放程度,提升了经济社会发展质量。

城镇化的地域差异

城镇化的地域差异

国家新型城镇化建设

新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产业与城镇互动、资源节约和集约利用、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,是大中小城镇与新型农村社区协调发展与互相促进的城镇化。

阅读:我国新型城镇化建设

新型城镇化

的推进

一是以人为核心,全面提高城镇化的质量;

二是大中小城市和小城镇协调发展,以城镇群为主体形态;

三是借助城镇化推动乡村振兴;

四是优化城镇布局,统筹城乡发展;

五是节约集约利用资源和能源,减少对自然界的干扰和破坏;

六是重视历史文化传承,城镇有记忆、有特色、有美丽的风光,让居民“望山见水”,记得住乡愁。

1

2

3

4

5

6

与传统城镇化不同的是:新型城镇化注重智慧城市的建设

活动

国家类型 起步时间 速度 城市化水平 城市化表现 所处阶段

发达国家 早 慢 高 出现逆城市化现象 后期阶段

发展中国家 晚 快 低 城市规模膨胀 初期和中期阶

城市数量增多 段

1. 讨论发达国家与发展中国家城镇化进程的异同;想一想,产生这些异同的主要原因是什么?

社会经济发展水平的差异是导致城市化差异的直接原因,发达国家和发展中国家社会经济发展水平不同,其城市化进程也不同。但都面临不同程度的城镇化问题

活动

2. 从 20 世纪 70 年代中期开始,发达国家一些大城市中心区萎缩,中小城镇则发展迅速,分析产生这种现象的原因。

原因:人们对环境的要求提高;

乡村、城镇基础设施逐渐完善;

私人小汽车的普及。

项目 特点

城镇化速度

城镇化动力

产业结构变动

人口流动

城镇建设

生态环境保护

城镇化与经济发展的关系

城镇化与工业化的关系

3. 结合所学知识,归纳现阶段我国城镇化的特点,完成表格内容。

快,呈加速趋势

改革开放,经济迅速发展

由第一产业向第二产业、第三产业转移

内地向沿海、农村向城市、经济欠发达地区向经济发达地区

基础建设不断完善,城市规模不断扩大

城市生态环境初步改善,但仍不容乐观

基本协调,但问题仍有不少

工业能安排大量的劳动力就业,城市发展促进工业化的进程

活动

城镇化对地理环境的影响

城市病

伴随着城镇化的发展,工业生产和城市建设对地理环境造成较大破坏,导致人居环境质量普遍下降。另外,大城市的过度扩张,农村剩余劳动力大量流入,给城市就业和配套服务造成很大压力,引发了诸多问题,如环境污染、交通阻塞、房价居高不下、建设用地紧张等。

城镇化并非单纯的城镇人口增加和城镇面积扩张,而是要在产业支撑、社会保障、人居环境、生活方式等方面实现由“乡”到“城”的转变。如何降低城镇化对自然生态的不利影响,使生活、生产、生态环境协调统一起来?为此,人们提出建设生态城市、田园城市、智慧城市的目标,走健康、持续、绿色、高效的城镇化道路。

环境污染

城市空气污染是在城市的生产和生活中,向自然界排放的各种空气污染物,超过了自然环境的自己能力,给人类的身体、生产和生活带来危害。

城市垃圾是城市中固体废物的混合体,包括工业垃圾,建筑垃圾和生活垃圾。工业废渣的数量,性质及其对环境污染的程度差异很大,应统一管理。

城市内涝

交通拥挤

住房紧张

城镇化对地理环境的影响

环境污染问题

污染类型 成因 解决措施

大气污染 家庭炉灶、工矿企业、交通工具等燃烧煤、石油、天然气排放大量烟尘、废气 合理布局大气污染较重的企业;实行集中供暖;建立绿化隔离带

水污染 工业废水、生活污水、城市地面径流 建立污水处理厂,实行污水达标排放

固体废弃物污染 建设规模扩大、工业生产、居民消费水平提高 实行垃圾分类回收、利用,采用填埋、燃烧、堆肥处理方法

噪声污染 交通运输、工业生产、建筑施工和社会活动 噪声大的工厂远离城区布局,建立绿化隔离带

城镇化对地理环境的影响

城镇化对地理环境的影响

城市病

就业困难

环境恶化

社会不安定

住房困难

人口密集

交通拥挤

人类产业活动密集

长期高强度的工业生产

不合理的城市规划

原因

解决措施:

阅读:智慧城市

智慧城市运用数字城市技术,将城市中的人和物的信息按照地理位置进行组织,通过网络获取并传输海量数据,借助云计算进行实时处理,并将结果反馈到控制系统再进行智能化控制,从而实现城市智慧化管理和运行。

智慧城市建设的目标是:发展更科学,管理更高效,社会更和谐,生活更美好。

对城市而言,智慧城市通过智能化管理能够破解“城市病”,降低资源消耗,减少环境污染,缓解交通拥堵,消除安全隐患。

对居民来说:……;对旅行者来说:……

随着城市的发展,大都市区、城市群和城市圈不断涌现,一些学者将特大城市的多种职能分散到周边的小城市,形成各有侧重、联系紧密的空间组织形式。如英国城市学家埃比尼泽·霍华德(E. Howard)针对英国城市发展所面临的问题,提出了田园城市理论。另外,荷兰的兰斯塔德城市群借助“绿色缓冲区”,将阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙三个大城市,乌得勒支、哈勒姆、莱顿三个中等城市,以及众多的小城市联系起来,形成绿心状城市群。

活动

田园城市的空间布局由具备文化吸引力的中央公园和周围居住、商业部分以及外围大部分属于农用地的大型绿带组成。当田园城市发展到一定规模,则由若干个这样的田园城市围绕中心城市形成社会城市。其中每个城市之间设置永久的隔离绿带,并通过放射交织的道路、环形的市际铁路、城市运河相互联系。

活动

阿姆斯特丹是首都、经济中心和国际航空港,海牙是国际会议中心和总部基地,鹿特丹是欧洲吞吐量最大的海港,乌得勒支是铁路枢纽和服务中心。

兰斯塔德城市群形成一个既分开又联系,并有明确职能分工的有机整体,互相促进,融合发展,可明显减轻“城市病”。

活动

1.兰斯塔德城市群绿心发展模式有哪些优越性?

活动

优点:疏散过分拥挤的城市人口,使居民返回乡村;建设新型城市,即建设一种把城市生活的优点同乡村的美好环境和谐地结合起来的田园城市;改革土地制度,使地价的增值归开发者集体所有。

主要问题:田园城市理论的乌托邦特征非常明显。

(2)兰斯塔德城市群的绿心发展模式有哪些优越性?

大面积的农田、绿地有利于改善都市区的生态环境;

环状生态格局利于控制城镇规模,疏散城市职能;

减轻交通拥堵、环境污染等城市问题。

活动

田园城市理论和兰斯塔德城市群的绿心发展模式能够在一定程度上缓解城镇化过程中带来的城市病。中国城市的规划和建设,必须结合具体区域实际情况,学习这些理论和模式的精髓,开展有中国特色的规划和建设。

3.随着我国城市的不断发展,田园城市理论和兰斯塔德城市群的建设,对我国城市规划和建设具有哪些借鉴意义?

阅读下列材料,完成相关任务。

我国一些城市在绿化过程中,刮起了一股“大树移植风”,从移植大树再发展到搬迁古树。北方某沿海城市耗资 2 亿元“邀请”50 万株大树进城,以建设“森林型生态城市”。南方某沿海城市从广西、江西、安徽、湖南等地,购买了 5 000 余株树龄在100~400 年的古树来装扮城市。建设生态城市无疑是正确的,但大树移植费用昂贵,最大代价是要“牺牲”大量无辜的大树,眼下近距离移植技术的成活率仅60%左右。大量移植大树对树木原生存地会造成严重的环境破坏,直接影响当地的生态群落,还会引发水土流失、泥石流、山体滑坡、洪涝等自然灾害。移植古树还违反了国家保护古树的有关法规。树龄百年以上的古树是国家的宝贵资源,擅自买卖属于违法行为。一棵苗木要十几年甚至上百年才能长成参天大树,因此有“前人栽树,后人乘凉”之说。俗话说,“树挪死,人挪活”,我们应当尊重自然规律,耐心地让小树在城市生长。

活动

活动

(1)“大树移植”可使大城市迅速绿化,但这种做法对生态环境会造成哪些不利影响?

(2)城市的绿化以山区的森林植被破坏为代价,而山区的水土流失又会给下游地区和 城市造成哪些影响?

(3)你怎样理解“生态城市”的内涵?

大量移植大树对树木原生存地会造成严重的环境破坏,直接影响当地的生态群落,还会引发水土流失、泥石流、山体滑坡、洪涉、沙尘暴等自然灾害。

水资源缺乏,洪涉灾害多发。

内涵:指符合自然生态规律和适合人类生存的可持续发展的城市。

措施:统一规划;城郊防护林和城内绿地构成层级系统;种植适生的本土植被;花、草、灌、林相结合;依法保护绿地。

珠江三角洲某中心城市周边的农民竞相在自家的宅基地上建起了“握手楼”(如图)。据此完成(1)~(2)题。

1.农民建“握手楼”的直接目的是 ( )

A.吸引外来人口定居 B.吸引市民周末度假

C.增加自住房屋面积 D.出租房屋增加收入

2.握手楼”的修建反映该中心城市 ( )

A.居住人口减少 B.城区房价昂贵

C.人居环境恶化 D.城区不再扩大

课堂测验

城市化现象是社会发展和工业化的必然产物,是社会进步的表现。据此完成3~4题。

3. 关于城市化的叙述,正确的是

A. 城市化指农村人口向城市聚集,不包括乡村地区转为城市地区的过程

B. 一个国家或地区的城市化水平可以体现其社会经济的发展水平

C. 城市是区域经济的发展中心,但对周边地区的经济发展影响不大

D. 城市化必将扩大城乡之间的差距

4. 衡量城市化水平最重要的指标是

A. 城市人口年增长的百分比 B. 城市面积占总面积的百分比

C. 城市人口占总人口的百分比 D. 城市人口增加的绝对数量

课堂测验

读1990年与2008年世界部分国家城市人口比重(单位:%)表,完成3~4题。

国家 1990年 2008年 国家 1990年 2008年

阿根廷 86.5 92 美国 75.2 81.7

英国 89.1 89.9 加拿大 76.6 80.4

澳大利亚 85.1 88.7 尼日利亚 35.0 49.0

德国 85.3 88.1 中国 26.4 43.3

巴西 74.8 85.6 印度 25.5 29.5

5.根据表中数据判断,与发达国家相比,大多数发展中国家

A. 城市化水平高 B. 城市化起步晚

C. 城市化速度慢 D. 城市化发展与经济发展相适应

课堂测验

6. 下列有关四个发展中国家城市化水平及原因的叙述,正确的是

A. 阿根廷城市化水平高是因为经济高度发达

D. 巴西城市化水平高是因为工业化水平很高

C. 尼日利亚城市化水平低是因为经济较落后

D. 印度城市化水平低是逆城市化造成的

解析:阿根廷和巴西为发展中国家,都存在“超前城市化”或“虚假城市化”现象;非洲尼日利亚城市化水平低与其经济发展水平低有关,印度城市化水平低存在“滞后城市化”现象,不可能出现类似发达国家的逆城市化现象。

湘教版高中地理必修第二册

第三节

城镇化

探究

苏奥米国家极地轨道伙伴卫(Suomi NPP)是美国最新一代气象卫星。其搭载的可见光 / 红外成像辐射仪(VIIRS)传感器,能够过滤掉极光、森林火光等非城市灯光,捕获到城镇中居民点、车流、路灯等发出的低强度灯光。下图 是科研人员通过收集该卫星 2016 年多个月份的数据,合成得到的卫星影像。

1.对照世界地图,看一看世界城市分布与夜间灯光分布是否一致。

2.世界上有的区域夜间灯光闪耀,有的区域夜间则一片漆黑。夜间灯光分布为什么会有如此大的差异呢?

城镇化是城乡融合发展的一个渐进过程,是现代化水平的重要标志。

含义:城镇化又叫城市化,是指人口和产业活动在空间上集聚、乡村地区转变为城市地区的过程。

城镇化

城镇化

城镇化的表现

最重要标志

城市化率

城镇人口占总人口的比重持续上升

劳动力从第一产业向第二、第三产业逐渐转移

建设用地规模不断扩大

乡村景观逐渐转化为城市景观

人们的生产方式、生活方式、文化、价值观念等随之发生显著变化

总人口

城市人口

英国的城镇化率达到90%

两图均为穿城而过的盘龙江

城镇化

昆明老照片

左图为顺城街,右图为顺城购物中心

城镇化

昆明老照片

左右两图均为翠湖公园

城镇化

昆明老照片

左右两图均为南屏街

城镇化

昆明老照片

城镇化

城镇化

城镇化

城镇化

城镇化

?

思考,昆明在城市化过程中发生了什么变化?

城市的面积增大,城市人口增多,产业发生变化

城镇化

70年代深圳

城镇化

90年代深圳

城镇化

新时代深圳

城镇化

为什么要城市化呢?

城镇化

经济发展是城镇化的主要动力。一般来说,经济越发达,城镇化水平就越高,反之就越低。随着农业劳动生产率的不断提高,农村劳动力明显过剩,农业人口向城镇大量转移。进城务工人员从事加工制造、建筑、服务等行业,成为城镇劳动力的重要组成部分。

城镇化

经济

发展

动力

城镇化

城镇化

城镇发展与工业化进程的关系尤为密切。

在大多数城镇,工业是城镇经济的主要支柱,能够安排大量劳动力就业,并为服务业提供广阔的发展空间。

工业化与城镇化相互促进,相互影响。

工业发展

促进

促进

城镇化

城镇化

第三产业

促进

促进

城镇的兴起又与第三产业的发展密切相关。

经济繁荣的城镇,服务业相对发达。

城镇化也会促进第三产业的发展。

探究

苏奥米国家极地轨道伙伴卫(Suomi NPP)是美国最新一代气象卫星。其搭载的可见光 / 红外成像辐射仪(VIIRS)传感器,能够过滤掉极光、森林火光等非城市灯光,捕获到城镇中居民点、车流、路灯等发出的低强度灯光。下图 是科研人员通过收集该卫星 2016 年多个月份的数据,合成得到的卫星影像。

1.对照世界地图,看一看世界城市分布与夜间灯光分布是否一致。

2.世界上有的区域夜间灯光闪耀,有的区域夜间则一片漆黑。夜间灯光分布为什么会有如此大的差异呢?

探究

1. 对照世界地图,看一看世界城市分布与夜间灯光分布是否一致。

2. 世界上有的区域夜间灯光闪耀,有的区域夜间则一片漆黑。夜间灯光分布为什么会有如此大的差异呢?

基本上一致。

因为世界城市和人口分有不均匀:

一般而言,城市的夜间灯光明亮,农村的夜间灯光暗淡或者无灯光。

人口稠密、经济发达地区灯光明亮;人口稀疏、经济落后的地区灯光暗淡或者无灯光。

活动

在城镇化的不同发展阶段,其主导驱动力有所不同。在城镇化刚起步阶段,农业生产为工业提供了原材料,为城镇发展提供市场,所以农业经济的发展是城镇化最基本的动力。查阅长江三角洲、珠江三角洲城镇化的相关资料,分析改革

开放以来长江三角洲和珠江三角洲城镇化影响因素的异同。

不同点:珠江三角洲,侨乡投资带动经济发展,毗邻港澳,与港澳经济互动,承接港额的产业转移;

长江三角洲,长三角城市间的协调合作,承接日本等发达国家的产业转移。

相同点:都受到了改革开放政策的推动。

1984 年

8 月 4 日

1991 年

7 月 23 日

活动

下图为不同年份杭州市主城区及附近地区的遥感影像,其中红色表示植被,分辨率为 30 米。

2016 年

3 月 5 日

遥感监测

2008 年

7 月 5 日

不同年份杭州市主城区及附近地区遥感假彩色影像

活动

世界城镇化进程

100

80

60

40

20

0

时间

城镇人口比例/%

中期阶段

城镇起源于早期的农业文明地区。在工业革命之前,世界上的城镇发展极为缓慢。工业革命以后,尤其是进入 20 世纪以来,世界城镇化进程明显加快,城镇人口比重迅速攀升。目前,世界一半以上的人口居住在城镇。到 2050 年,世界城镇人口占总人口的比重将达到 2/3。

初级阶段

加速阶段

成熟阶段

城市化水平低

发展速度慢

大多数发展中国家

城市化速度快

大多数发达国家

出现逆城市化

城镇化的地域差异

城镇化率

城镇化 阶段 水平 发展速度 地域

扩展趋势

初期阶段 低 慢 扩展缓慢

中期阶段 较高 快 迅速扩大

后期阶段 高 慢 继续增大

世界城镇化进程

城镇化的地域差异

城市群:含义:书P50,蓝色字体

随着经济社会的深入发展,涌现出伦敦、巴黎、纽约、东京、上海、香港等世界级大都市,并带动了城市群的整体提升。城市群进一步发展壮大,就形成了规模宏伟的大都市带。比如美国东北部大西洋

沿岸大都市带、欧洲西北部大都市带、英

格兰大都市带、日本太平洋沿岸大都市带、北美五大湖沿岸大都市带、我国长江三角洲大都市带。这些大都市带具备雄厚的

综合实力和强大的辐射功能,成为具有全

球影响的经济中枢。

城镇化的地域差异

城镇化的地域差异

发达国家的城镇化

发达国家的城镇化伴随着工业化进行。城镇化水平大多在 75% 以上,有些国家甚至高达 90%。

主要特征是人口高度集中,大中小城市密集分布;

加工制造业、交通运输业和信息产业相对发达;

现代交通和互联网显著提高了城镇运行的效率;

注重营造高质量的人居环境,城镇绿化率保持在比较高的水平,城镇历史文化也得到普遍的重视。

城镇化的地域差异

郊区化

部分人口转向近郊区

逆城市化

人口迁往远郊或农村

城镇化的地域差异

有些大城市由于过度扩张,出现:

发达国家为什么会出现郊区化和逆城市化?

中心城区的居住环境渐趋恶化,居民陆续向外迁移,一部分商业和制造业由中心城区向边缘区迁移,城市外围地带的人口显著增加。

为了减轻中心城区的压力,一些大城市在周边建设了一系列卫星城和工业区。大多数城市家庭拥有小汽车,加之交通条件的改善,市区范围明显扩大,城市边缘区发展较快。

城镇化的地域差异

发展中国家的城镇化

城镇化的地域差异

发展中国家城镇化水平还比较低。

发展中国家城镇化水平很不平衡。城镇化水平较低的国家多分布在亚洲和非洲。

“虚假城镇化”,过量的乡村人口向城市迁移,明显超过了国家经济发展的承受能力,

城市基础设施和公共服务建设相对落后。如墨西哥,阿根廷,巴西等拉美国家。

“滞后城镇化”,即城镇化进程显著落后于相应的经济发展阶段,如印度、印尼,孟加拉国等

“虚假城镇化”危害:带来人口膨胀,城市内贫富分化严重,资源环境承载力负荷达到极限,出现就业,住房,交通等诸多社会问题

“滞后城镇化”危害:使得城市的集聚效益和规模效益得不到很好的发挥;和城镇发展无序化等城市病。

城镇化的地域差异

我国的城镇化

改革开放以来,我国经济社会的迅猛发展,显著拉动了城镇化进程。城镇人口快速增长,城镇数量不断增加,城镇化水平持续提高。1978—2017 年,我国城镇化水平由 17.9% 上升到 58.5%,平均每年约增长 1.0 个百分点。

城镇化的地域差异

我国的城镇化

起步晚,速度快;推进以人为核心的新型城镇化,将加快农业转移人口市民化

构建以城市群、都市圈为依托的大中小城市发展格局,以县城为重要载体的城镇化建设

我国城镇化的推进,拓展了高效率的成长空间,

拉动了生产与消费,创造了大量的就业机会,

提高了区域对外开放程度,提升了经济社会发展质量。

城镇化的地域差异

城镇化的地域差异

国家新型城镇化建设

新型城镇化是以城乡统筹、城乡一体、产业与城镇互动、资源节约和集约利用、生态宜居、和谐发展为基本特征的城镇化,是大中小城镇与新型农村社区协调发展与互相促进的城镇化。

阅读:我国新型城镇化建设

新型城镇化

的推进

一是以人为核心,全面提高城镇化的质量;

二是大中小城市和小城镇协调发展,以城镇群为主体形态;

三是借助城镇化推动乡村振兴;

四是优化城镇布局,统筹城乡发展;

五是节约集约利用资源和能源,减少对自然界的干扰和破坏;

六是重视历史文化传承,城镇有记忆、有特色、有美丽的风光,让居民“望山见水”,记得住乡愁。

1

2

3

4

5

6

与传统城镇化不同的是:新型城镇化注重智慧城市的建设

活动

国家类型 起步时间 速度 城市化水平 城市化表现 所处阶段

发达国家 早 慢 高 出现逆城市化现象 后期阶段

发展中国家 晚 快 低 城市规模膨胀 初期和中期阶

城市数量增多 段

1. 讨论发达国家与发展中国家城镇化进程的异同;想一想,产生这些异同的主要原因是什么?

社会经济发展水平的差异是导致城市化差异的直接原因,发达国家和发展中国家社会经济发展水平不同,其城市化进程也不同。但都面临不同程度的城镇化问题

活动

2. 从 20 世纪 70 年代中期开始,发达国家一些大城市中心区萎缩,中小城镇则发展迅速,分析产生这种现象的原因。

原因:人们对环境的要求提高;

乡村、城镇基础设施逐渐完善;

私人小汽车的普及。

项目 特点

城镇化速度

城镇化动力

产业结构变动

人口流动

城镇建设

生态环境保护

城镇化与经济发展的关系

城镇化与工业化的关系

3. 结合所学知识,归纳现阶段我国城镇化的特点,完成表格内容。

快,呈加速趋势

改革开放,经济迅速发展

由第一产业向第二产业、第三产业转移

内地向沿海、农村向城市、经济欠发达地区向经济发达地区

基础建设不断完善,城市规模不断扩大

城市生态环境初步改善,但仍不容乐观

基本协调,但问题仍有不少

工业能安排大量的劳动力就业,城市发展促进工业化的进程

活动

城镇化对地理环境的影响

城市病

伴随着城镇化的发展,工业生产和城市建设对地理环境造成较大破坏,导致人居环境质量普遍下降。另外,大城市的过度扩张,农村剩余劳动力大量流入,给城市就业和配套服务造成很大压力,引发了诸多问题,如环境污染、交通阻塞、房价居高不下、建设用地紧张等。

城镇化并非单纯的城镇人口增加和城镇面积扩张,而是要在产业支撑、社会保障、人居环境、生活方式等方面实现由“乡”到“城”的转变。如何降低城镇化对自然生态的不利影响,使生活、生产、生态环境协调统一起来?为此,人们提出建设生态城市、田园城市、智慧城市的目标,走健康、持续、绿色、高效的城镇化道路。

环境污染

城市空气污染是在城市的生产和生活中,向自然界排放的各种空气污染物,超过了自然环境的自己能力,给人类的身体、生产和生活带来危害。

城市垃圾是城市中固体废物的混合体,包括工业垃圾,建筑垃圾和生活垃圾。工业废渣的数量,性质及其对环境污染的程度差异很大,应统一管理。

城市内涝

交通拥挤

住房紧张

城镇化对地理环境的影响

环境污染问题

污染类型 成因 解决措施

大气污染 家庭炉灶、工矿企业、交通工具等燃烧煤、石油、天然气排放大量烟尘、废气 合理布局大气污染较重的企业;实行集中供暖;建立绿化隔离带

水污染 工业废水、生活污水、城市地面径流 建立污水处理厂,实行污水达标排放

固体废弃物污染 建设规模扩大、工业生产、居民消费水平提高 实行垃圾分类回收、利用,采用填埋、燃烧、堆肥处理方法

噪声污染 交通运输、工业生产、建筑施工和社会活动 噪声大的工厂远离城区布局,建立绿化隔离带

城镇化对地理环境的影响

城镇化对地理环境的影响

城市病

就业困难

环境恶化

社会不安定

住房困难

人口密集

交通拥挤

人类产业活动密集

长期高强度的工业生产

不合理的城市规划

原因

解决措施:

阅读:智慧城市

智慧城市运用数字城市技术,将城市中的人和物的信息按照地理位置进行组织,通过网络获取并传输海量数据,借助云计算进行实时处理,并将结果反馈到控制系统再进行智能化控制,从而实现城市智慧化管理和运行。

智慧城市建设的目标是:发展更科学,管理更高效,社会更和谐,生活更美好。

对城市而言,智慧城市通过智能化管理能够破解“城市病”,降低资源消耗,减少环境污染,缓解交通拥堵,消除安全隐患。

对居民来说:……;对旅行者来说:……

随着城市的发展,大都市区、城市群和城市圈不断涌现,一些学者将特大城市的多种职能分散到周边的小城市,形成各有侧重、联系紧密的空间组织形式。如英国城市学家埃比尼泽·霍华德(E. Howard)针对英国城市发展所面临的问题,提出了田园城市理论。另外,荷兰的兰斯塔德城市群借助“绿色缓冲区”,将阿姆斯特丹、鹿特丹和海牙三个大城市,乌得勒支、哈勒姆、莱顿三个中等城市,以及众多的小城市联系起来,形成绿心状城市群。

活动

田园城市的空间布局由具备文化吸引力的中央公园和周围居住、商业部分以及外围大部分属于农用地的大型绿带组成。当田园城市发展到一定规模,则由若干个这样的田园城市围绕中心城市形成社会城市。其中每个城市之间设置永久的隔离绿带,并通过放射交织的道路、环形的市际铁路、城市运河相互联系。

活动

阿姆斯特丹是首都、经济中心和国际航空港,海牙是国际会议中心和总部基地,鹿特丹是欧洲吞吐量最大的海港,乌得勒支是铁路枢纽和服务中心。

兰斯塔德城市群形成一个既分开又联系,并有明确职能分工的有机整体,互相促进,融合发展,可明显减轻“城市病”。

活动

1.兰斯塔德城市群绿心发展模式有哪些优越性?

活动

优点:疏散过分拥挤的城市人口,使居民返回乡村;建设新型城市,即建设一种把城市生活的优点同乡村的美好环境和谐地结合起来的田园城市;改革土地制度,使地价的增值归开发者集体所有。

主要问题:田园城市理论的乌托邦特征非常明显。

(2)兰斯塔德城市群的绿心发展模式有哪些优越性?

大面积的农田、绿地有利于改善都市区的生态环境;

环状生态格局利于控制城镇规模,疏散城市职能;

减轻交通拥堵、环境污染等城市问题。

活动

田园城市理论和兰斯塔德城市群的绿心发展模式能够在一定程度上缓解城镇化过程中带来的城市病。中国城市的规划和建设,必须结合具体区域实际情况,学习这些理论和模式的精髓,开展有中国特色的规划和建设。

3.随着我国城市的不断发展,田园城市理论和兰斯塔德城市群的建设,对我国城市规划和建设具有哪些借鉴意义?

阅读下列材料,完成相关任务。

我国一些城市在绿化过程中,刮起了一股“大树移植风”,从移植大树再发展到搬迁古树。北方某沿海城市耗资 2 亿元“邀请”50 万株大树进城,以建设“森林型生态城市”。南方某沿海城市从广西、江西、安徽、湖南等地,购买了 5 000 余株树龄在100~400 年的古树来装扮城市。建设生态城市无疑是正确的,但大树移植费用昂贵,最大代价是要“牺牲”大量无辜的大树,眼下近距离移植技术的成活率仅60%左右。大量移植大树对树木原生存地会造成严重的环境破坏,直接影响当地的生态群落,还会引发水土流失、泥石流、山体滑坡、洪涝等自然灾害。移植古树还违反了国家保护古树的有关法规。树龄百年以上的古树是国家的宝贵资源,擅自买卖属于违法行为。一棵苗木要十几年甚至上百年才能长成参天大树,因此有“前人栽树,后人乘凉”之说。俗话说,“树挪死,人挪活”,我们应当尊重自然规律,耐心地让小树在城市生长。

活动

活动

(1)“大树移植”可使大城市迅速绿化,但这种做法对生态环境会造成哪些不利影响?

(2)城市的绿化以山区的森林植被破坏为代价,而山区的水土流失又会给下游地区和 城市造成哪些影响?

(3)你怎样理解“生态城市”的内涵?

大量移植大树对树木原生存地会造成严重的环境破坏,直接影响当地的生态群落,还会引发水土流失、泥石流、山体滑坡、洪涉、沙尘暴等自然灾害。

水资源缺乏,洪涉灾害多发。

内涵:指符合自然生态规律和适合人类生存的可持续发展的城市。

措施:统一规划;城郊防护林和城内绿地构成层级系统;种植适生的本土植被;花、草、灌、林相结合;依法保护绿地。

珠江三角洲某中心城市周边的农民竞相在自家的宅基地上建起了“握手楼”(如图)。据此完成(1)~(2)题。

1.农民建“握手楼”的直接目的是 ( )

A.吸引外来人口定居 B.吸引市民周末度假

C.增加自住房屋面积 D.出租房屋增加收入

2.握手楼”的修建反映该中心城市 ( )

A.居住人口减少 B.城区房价昂贵

C.人居环境恶化 D.城区不再扩大

课堂测验

城市化现象是社会发展和工业化的必然产物,是社会进步的表现。据此完成3~4题。

3. 关于城市化的叙述,正确的是

A. 城市化指农村人口向城市聚集,不包括乡村地区转为城市地区的过程

B. 一个国家或地区的城市化水平可以体现其社会经济的发展水平

C. 城市是区域经济的发展中心,但对周边地区的经济发展影响不大

D. 城市化必将扩大城乡之间的差距

4. 衡量城市化水平最重要的指标是

A. 城市人口年增长的百分比 B. 城市面积占总面积的百分比

C. 城市人口占总人口的百分比 D. 城市人口增加的绝对数量

课堂测验

读1990年与2008年世界部分国家城市人口比重(单位:%)表,完成3~4题。

国家 1990年 2008年 国家 1990年 2008年

阿根廷 86.5 92 美国 75.2 81.7

英国 89.1 89.9 加拿大 76.6 80.4

澳大利亚 85.1 88.7 尼日利亚 35.0 49.0

德国 85.3 88.1 中国 26.4 43.3

巴西 74.8 85.6 印度 25.5 29.5

5.根据表中数据判断,与发达国家相比,大多数发展中国家

A. 城市化水平高 B. 城市化起步晚

C. 城市化速度慢 D. 城市化发展与经济发展相适应

课堂测验

6. 下列有关四个发展中国家城市化水平及原因的叙述,正确的是

A. 阿根廷城市化水平高是因为经济高度发达

D. 巴西城市化水平高是因为工业化水平很高

C. 尼日利亚城市化水平低是因为经济较落后

D. 印度城市化水平低是逆城市化造成的

解析:阿根廷和巴西为发展中国家,都存在“超前城市化”或“虚假城市化”现象;非洲尼日利亚城市化水平低与其经济发展水平低有关,印度城市化水平低存在“滞后城市化”现象,不可能出现类似发达国家的逆城市化现象。