8 时间的脚印课件(20张ppt)

图片预览

文档简介

(共20张PPT)

8 时间的脚印

陶世龙

时间是什么?

时间是物质存在的客观形式,无处不在,与每个人密切相关,但它看不到、触不着。

在现实生活中有哪些东西可以记录时间呢?

8 时间的脚印

陶世龙

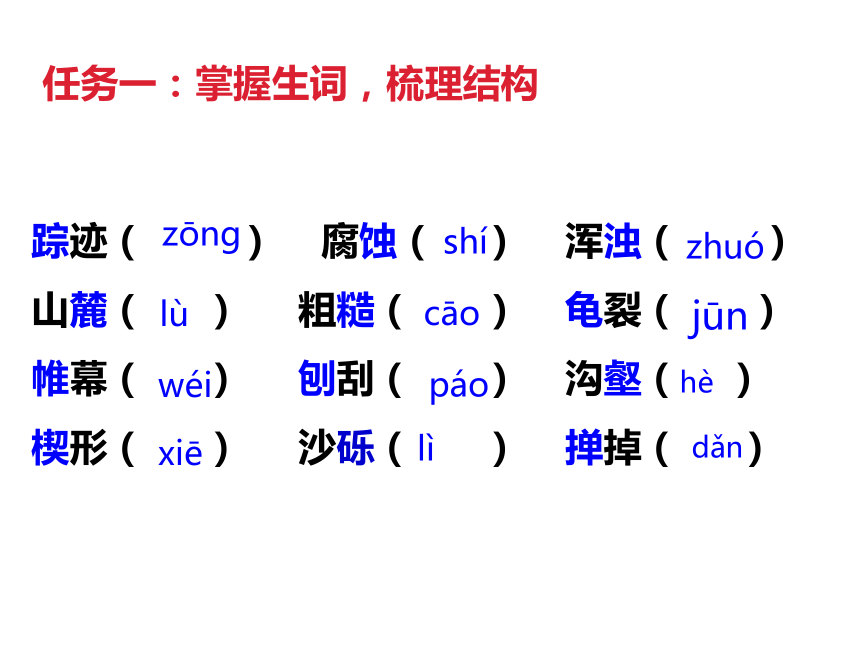

踪迹( ) 腐蚀( ) 浑浊( )

山麓( ) 粗糙( ) 龟裂( )

帷幕( ) 刨刮( ) 沟壑( )

楔形( ) 沙砾( ) 掸掉( )

zōnɡ

shí

zhuó

lù

cāo

jūn

wéi

páo

hè

xiē

lì

dǎn

任务一:掌握生词,梳理结构

1.划出文中独立成段的单句,思考其作用。

2.划分文章层次,理清作者的写作思路。

任务一:掌握生词,梳理结构

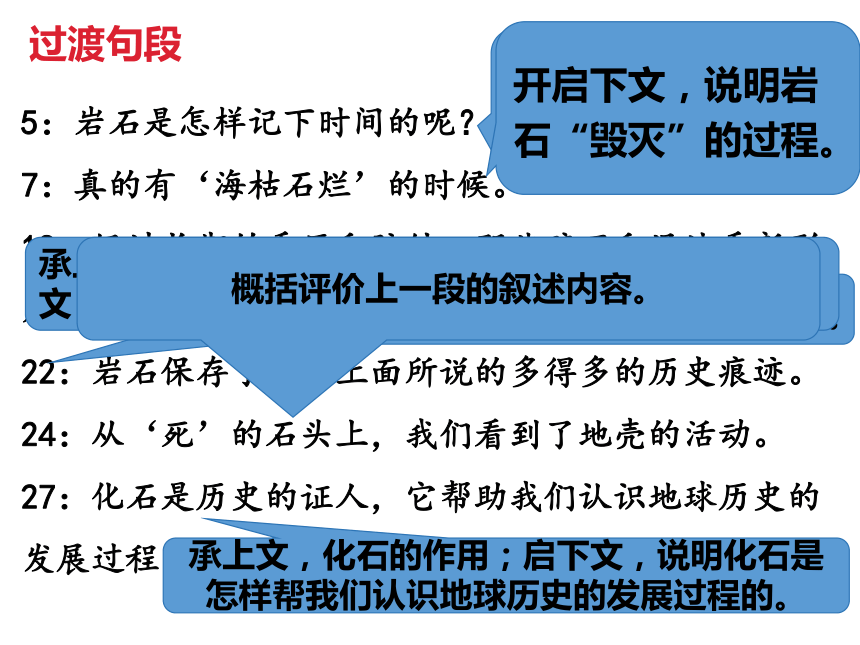

5:岩石是怎样记下时间的呢?

7:真的有‘海枯石烂’的时候。

18:经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

22:岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

24:从‘死’的石头上,我们看到了地壳的活动。

27:化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

过渡句段

承接上文岩石可以记录时间,引出下文,岩石怎样记录时间。

开启下文,说明岩石“毁灭”的过程。

总括上文岩石“毁灭”,再度“新生”的过程。

承上文,收住有关岩石自身解体与新生的话题;启下文,解读下文有关岩石上的历史痕迹。

概括评价上一段的叙述内容。

承上文,化石的作用;启下文,说明化石是怎样帮我们认识地球历史的发展过程的。

第一部分

(1-4)

第二部分

(5-29)

引出岩石可以记录时间。

具体说明岩石是怎样记下时间的。

第三部分

(30-31)

读懂岩石记录时间的意义。

任务一:掌握生词,梳理结构

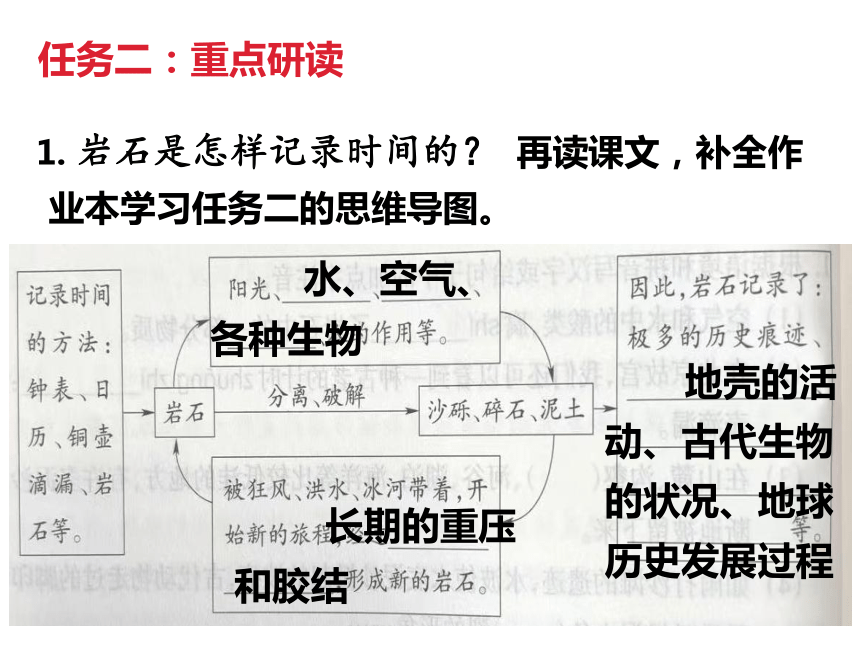

1. 岩石是怎样记录时间的? 再读课文,补全作业本学习任务二的思维导图。

任务二:重点研读

水、空气、各种生物

长期的重压和胶结

地壳的活动、古代生物的状况、地球历史发展过程

深层探究

1、文章为何详写北京故宫“铜壶滴漏”的内容?

地球上某些地方的岩石被陆续搬运到低洼地方堆积起来,重新生成岩石,从而记录时间

2、作者用了大量笔墨展现岩石被破坏而逐渐成为泥沙的过程,这一内容与“岩石记录时间”似乎关联不大,是否可以略写?

为下文说明岩石生成做铺垫,没有“老”岩石被破坏,就没有“新”岩石生成,这是物质运动规律的体现,也使人们对说明对象的了解更具体、更全面。

2.人类是怎样根据岩石来判断时间的?(19-28)

岩层厚度:1米厚(3000—10000年)

排列顺序:最早形成的“躺”在最下面

地壳运动:平卧的岩层变得歪斜甚至直立

岩石颜色:红色岩石意味着当时气候炎热,黑色岩石意味着当时气候寒冷

古生物状况:冻土中的长毛象、琥珀中的昆虫、三叶虫的化石……

任务二:重点研读

3.读课文最后一段,说说我们了解岩石记录时间的功能有什么现实意义?

了解了岩石的这一功能,不仅使我们增加了知识,而且还有助于我们去找寻地下的宝藏。如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

本文是一篇科普说明文,作者以充满智慧的语言介绍了岩石记录时间的作用及方式,说明读懂岩石的这种记录的重大意义,以丰富的例子和富有启发性的语言激发人们探索自然奥秘的兴趣。

文章主旨

任务三:品味语言

1.说明文以向人们介绍、传授知识为主,所以,说明文的语言必须准确、严密。

(1)“根据计算,大约3000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石”。

“大约”表约数,说明形成1米厚的岩石需要3000到10000年的时间是推测出来的。如果去掉,时间就变成准确的了,可能与实事不符,“大约”一词,体现了说明文语言的准确严密性,体现了作者严谨的科学态度。

2.为增强文章的趣味性、可读性,说明文的语言也力求生动、形象。作业本P49-50

(1)岩石的消亡。

①“攻击”形象的展现岩石时刻受到破坏的情形,在水、冰的侵蚀下,岩石渐渐解体,并被狂风、洪水、冰河带去远方。

(2)岩石的再生。

“跑不远”、“旅行到遥远的地方”运用拟人,生动的展现大小岩石的不同命运,“紧密”表示在重压下,新的岩石正在形成。

(3)岩石的唤醒。

“历史的证人”、“历史的脚印”生动的表面岩石记录了许多珍贵的历史资料,可以帮助我们获得“宝库”,及丰富的资料、资源。

任务四:对比标题,总结标题作用。

《大自然的语言》和《时间的脚印》都运用拟人的手法,形象生动的点明说明对象,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,也增强其阅读兴趣。

《恐龙无处不有》、《被压扁的沙子》的标题都是记录了一个科学发现,文章以此引出话题,印证另一个观点。

岩 石

恐龙化石

三叶虫化石

长毛象

8 时间的脚印

陶世龙

时间是什么?

时间是物质存在的客观形式,无处不在,与每个人密切相关,但它看不到、触不着。

在现实生活中有哪些东西可以记录时间呢?

8 时间的脚印

陶世龙

踪迹( ) 腐蚀( ) 浑浊( )

山麓( ) 粗糙( ) 龟裂( )

帷幕( ) 刨刮( ) 沟壑( )

楔形( ) 沙砾( ) 掸掉( )

zōnɡ

shí

zhuó

lù

cāo

jūn

wéi

páo

hè

xiē

lì

dǎn

任务一:掌握生词,梳理结构

1.划出文中独立成段的单句,思考其作用。

2.划分文章层次,理清作者的写作思路。

任务一:掌握生词,梳理结构

5:岩石是怎样记下时间的呢?

7:真的有‘海枯石烂’的时候。

18:经过长期的重压和胶结,那些碎石和泥沙重新形成了岩石。

22:岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

24:从‘死’的石头上,我们看到了地壳的活动。

27:化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

过渡句段

承接上文岩石可以记录时间,引出下文,岩石怎样记录时间。

开启下文,说明岩石“毁灭”的过程。

总括上文岩石“毁灭”,再度“新生”的过程。

承上文,收住有关岩石自身解体与新生的话题;启下文,解读下文有关岩石上的历史痕迹。

概括评价上一段的叙述内容。

承上文,化石的作用;启下文,说明化石是怎样帮我们认识地球历史的发展过程的。

第一部分

(1-4)

第二部分

(5-29)

引出岩石可以记录时间。

具体说明岩石是怎样记下时间的。

第三部分

(30-31)

读懂岩石记录时间的意义。

任务一:掌握生词,梳理结构

1. 岩石是怎样记录时间的? 再读课文,补全作业本学习任务二的思维导图。

任务二:重点研读

水、空气、各种生物

长期的重压和胶结

地壳的活动、古代生物的状况、地球历史发展过程

深层探究

1、文章为何详写北京故宫“铜壶滴漏”的内容?

地球上某些地方的岩石被陆续搬运到低洼地方堆积起来,重新生成岩石,从而记录时间

2、作者用了大量笔墨展现岩石被破坏而逐渐成为泥沙的过程,这一内容与“岩石记录时间”似乎关联不大,是否可以略写?

为下文说明岩石生成做铺垫,没有“老”岩石被破坏,就没有“新”岩石生成,这是物质运动规律的体现,也使人们对说明对象的了解更具体、更全面。

2.人类是怎样根据岩石来判断时间的?(19-28)

岩层厚度:1米厚(3000—10000年)

排列顺序:最早形成的“躺”在最下面

地壳运动:平卧的岩层变得歪斜甚至直立

岩石颜色:红色岩石意味着当时气候炎热,黑色岩石意味着当时气候寒冷

古生物状况:冻土中的长毛象、琥珀中的昆虫、三叶虫的化石……

任务二:重点研读

3.读课文最后一段,说说我们了解岩石记录时间的功能有什么现实意义?

了解了岩石的这一功能,不仅使我们增加了知识,而且还有助于我们去找寻地下的宝藏。如果我们熟悉了这些石头的历史,便有可能踏着历史的脚印,一步一步地走向地下的宝库。

本文是一篇科普说明文,作者以充满智慧的语言介绍了岩石记录时间的作用及方式,说明读懂岩石的这种记录的重大意义,以丰富的例子和富有启发性的语言激发人们探索自然奥秘的兴趣。

文章主旨

任务三:品味语言

1.说明文以向人们介绍、传授知识为主,所以,说明文的语言必须准确、严密。

(1)“根据计算,大约3000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石”。

“大约”表约数,说明形成1米厚的岩石需要3000到10000年的时间是推测出来的。如果去掉,时间就变成准确的了,可能与实事不符,“大约”一词,体现了说明文语言的准确严密性,体现了作者严谨的科学态度。

2.为增强文章的趣味性、可读性,说明文的语言也力求生动、形象。作业本P49-50

(1)岩石的消亡。

①“攻击”形象的展现岩石时刻受到破坏的情形,在水、冰的侵蚀下,岩石渐渐解体,并被狂风、洪水、冰河带去远方。

(2)岩石的再生。

“跑不远”、“旅行到遥远的地方”运用拟人,生动的展现大小岩石的不同命运,“紧密”表示在重压下,新的岩石正在形成。

(3)岩石的唤醒。

“历史的证人”、“历史的脚印”生动的表面岩石记录了许多珍贵的历史资料,可以帮助我们获得“宝库”,及丰富的资料、资源。

任务四:对比标题,总结标题作用。

《大自然的语言》和《时间的脚印》都运用拟人的手法,形象生动的点明说明对象,将抽象的科学知识通俗化,使读者易懂,也增强其阅读兴趣。

《恐龙无处不有》、《被压扁的沙子》的标题都是记录了一个科学发现,文章以此引出话题,印证另一个观点。

岩 石

恐龙化石

三叶虫化石

长毛象

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读