湘版美术七年级下册第一课《溪山行旅》大单元分析+分课时详案

文档属性

| 名称 | 湘版美术七年级下册第一课《溪山行旅》大单元分析+分课时详案 |

|

|

| 格式 | doc | ||

| 文件大小 | 253.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 湘美版 | ||

| 科目 | 美术 | ||

| 更新时间 | 2025-03-05 10:35:18 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

教材分析

单元内容 徜徉山水间 计划课时数 6

单元内容分析 (一)单元设计思路本单元以“徜徉山水间”为主题,旨在引导学生了解世界美术的多样性和差异性,通过矿不同地域、不同民族的美术作品的感知和理解,体会美术作品对审美理想的不同表达。作为传承和弘扬文化传统的载体,美术作品不仅能促进不同文化间的交流与融合,同时也成为社会发展和进步的推动力量,在学习本单元的过程中,学生将通过艺术家的创作,理解、探索作品中融入的时代特征。本单元设计了三个和“山水”相关的情境,在此基础上通过“思考 交流”、学习活动引导学生深入理解地域文化的特点和美术语言的表现,培养、提升学生的审美感知、文化理解等素养。(二)单元设计依据本单元的设计依据《义务教育艺术课程标准(2022年版)》美术第三学段(6~7年级),具体内容如下:1.课程目标能运用造型元素、形式原理和欣赏方法,欣赏、评述世界不同国家和地区的美术作品,领略世界美术的多样性和差异性,养成尊重、理解和包容的态度。2. 课程内容中的内容要求学习任务1:领略世界美术的多样性。欣赏世界各国古代与现代艺术家的绘画、雕塑、书法、象刻作品,学会运用感情、讨论、分析和比较等方法欣赏、评述美术作品,感受世界美术的多样性。3.课程内容中的学业要求(1)学习任务1:领路世界美术的多样性。“能运用美术语言,以及分析、比较等方法、欣賞、评述外国美术作品,领略世界美术的多样性。”“知道几位著名艺术家及其代表作,体会不同时代、地区、民族和国家的历史与文化传统。”(2)学习任务2,传递我们的创意。“了解中国传统绘画的主要特点,知道中国传统绘画是中华优秀传统文化的重要组成部分。”

教学目标 综合目标:理解不同地域、不同民族的美术作品展现艺术家不同的审美理想,其美术作品传承着中国传统文化,也体现了其社会价值;能用发展的眼光理解、分析当代山水画的艺术语言与审美特征。分解目标:知道:中国传统山水画与西方风景画构图视角及表现形式的不同;中国传统山水画“取法自然”“借景抒情”的表现手法;“元四家”的绘画特点;当代山水画家将传统中国画技法与自身对时代的理解进行融合创新。理解:不同地域、不同民族的美术作品有多样的美术表现形式,能体现艺术家不同的审美理想;元代山水画的文化传统及其社会价值;理解“外师造化,中得心源”艺术创作理论的内涵;艺术家在美术作品中融入对时代的理解,诠释时代精神。能做:能从构图、光影、材质、色彩等美术语言方面比较分析作品的造型特点;能通过查找元代山水画的资料进一步阐释对“外师造化,中得心源”的认识:能分析中国山水画中融人的文化意蘊。

教学重点 1.中西方艺术家不同视角及文化背景下的艺术表现。2.学习元代山水画在构图、笔墨、意境营造等方面的特点,理解中国传统绘画的形式美感与文化传承的重要性。3. 了解当代山水画在笔墨技法等方面的创新,理解当代山水画的创新与时代发展、社会生活之间的关联。

教学难点 1.结合历史文化背景,分析、比较不同地域美术作品的表现形式。2. 能从多角度分析元代山水画作品,理解“外师造化,中得心源”的创作理论,探寻作品中所蕴含的社会价值。3. 理解当代中国山水画家在“为祖国河山立传”中情感的融入与艺术表现形式的创新,探寻作品所蕴含的社会价值。

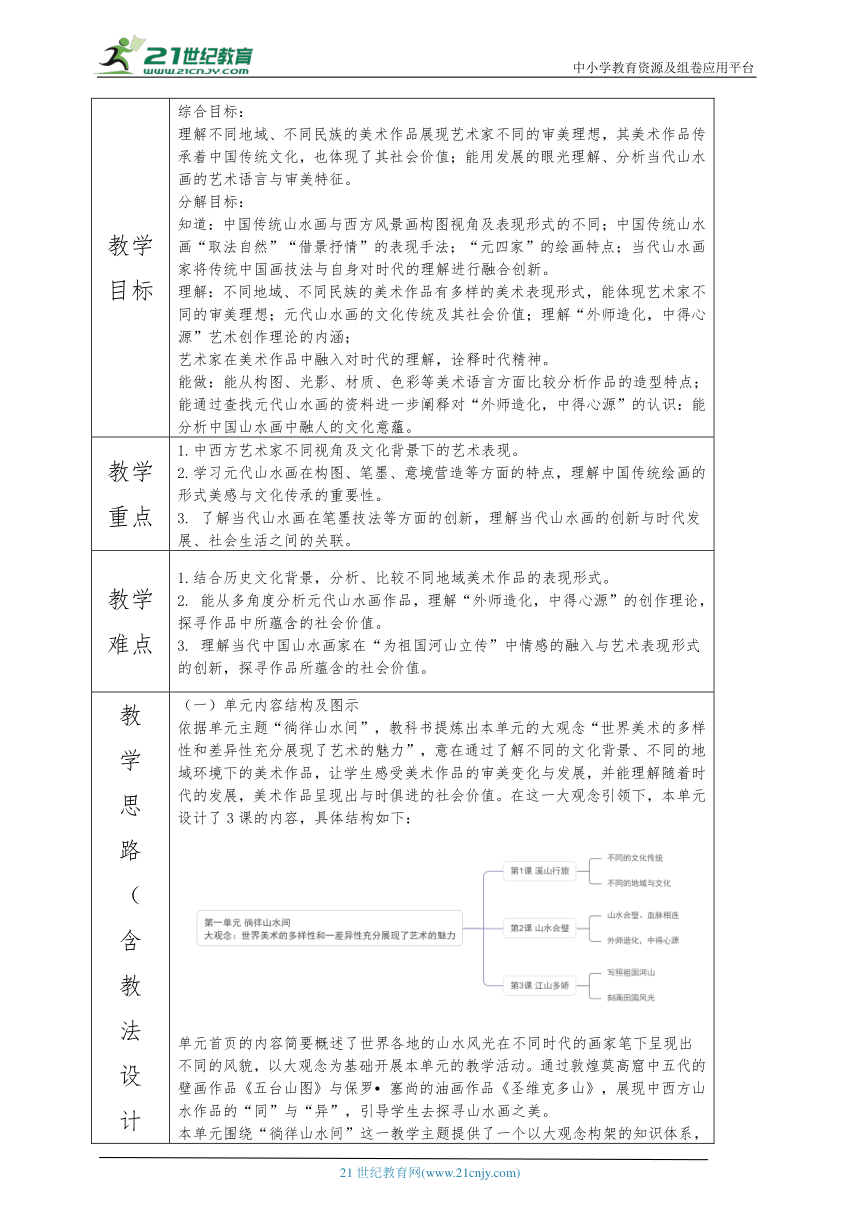

教学思路(含教法设计、学法指导) (一)单元内容结构及图示依据单元主题“徜徉山水间”,教科书提炼出本单元的大观念“世界美术的多样性和差异性充分展现了艺术的魅力”,意在通过了解不同的文化背景、不同的地域环境下的美术作品,让学生感受美术作品的审美变化与发展,并能理解随着时代的发展,美术作品呈现出与时俱进的社会价值。在这一大观念引领下,本单元设计了3课的内容,具体结构如下:单元首页的内容简要概述了世界各地的山水风光在不同时代的画家笔下呈现出不同的风貌,以大观念为基础开展本单元的教学活动。通过敦煌莫高窟中五代的壁画作品《五台山图》与保罗 塞尚的油画作品《圣维克多山》,展现中西方山水作品的“同”与“异”,引导学生去探寻山水画之美。本单元围绕“徜徉山水间”这一教学主题提供了一个以大观念构架的知识体系,教师可以在认真梳理分析教科书内容的基础上,重点关注以下几个方面的问题:(1)以时代和文化脉络认识本单元学习内容通过前面“教科书内容剖析”部分的分析可知,本单元共三课,第一课对不同地域、民族及不同文化背景下产生的许多形式多样、风格迥异的美术作品进行挖掘,引导学生探究地域文化对美术表现的影响。第二课以《富春山居图》为线索,引导学生探究中国传统山水画的文化传统与社会价值,《富春山居图》为“元四家”代表画家黄公望的代表作品,其构图、笔法、墨法及表现的审美主张代表了中国传统绘画的特征。第三课则引导学生理解随着时代的发展,当代中国画家运用创新形式创作出有别于中国传统绘画的笔墨技法和审美标准,可引领学生对中国山水画的时代性发展进行思考。(2)从中西方美术视角理解本单元美术文化本单元第一课开篇通过中西方艺术家的不同视角表现不同文化传统和不同地域、环境的山水风景。中国传统绘画中的“三远法”“散点透视”成为中国山水画独特的表现形式,有“取法自然”“借景抒情”的表现手法,主张“外师造化,中得心源”的艺术创作理论,到“元四家”,作品有重意境、讲笔墨、富情致的特点,深合中国传统艺术的指归。而教科书中呈现的西方艺术家对风景的透视、色彩的理解,则可让学生了解中西方对山水风景不同的审美态度及其所形成的绘画细节的差异。

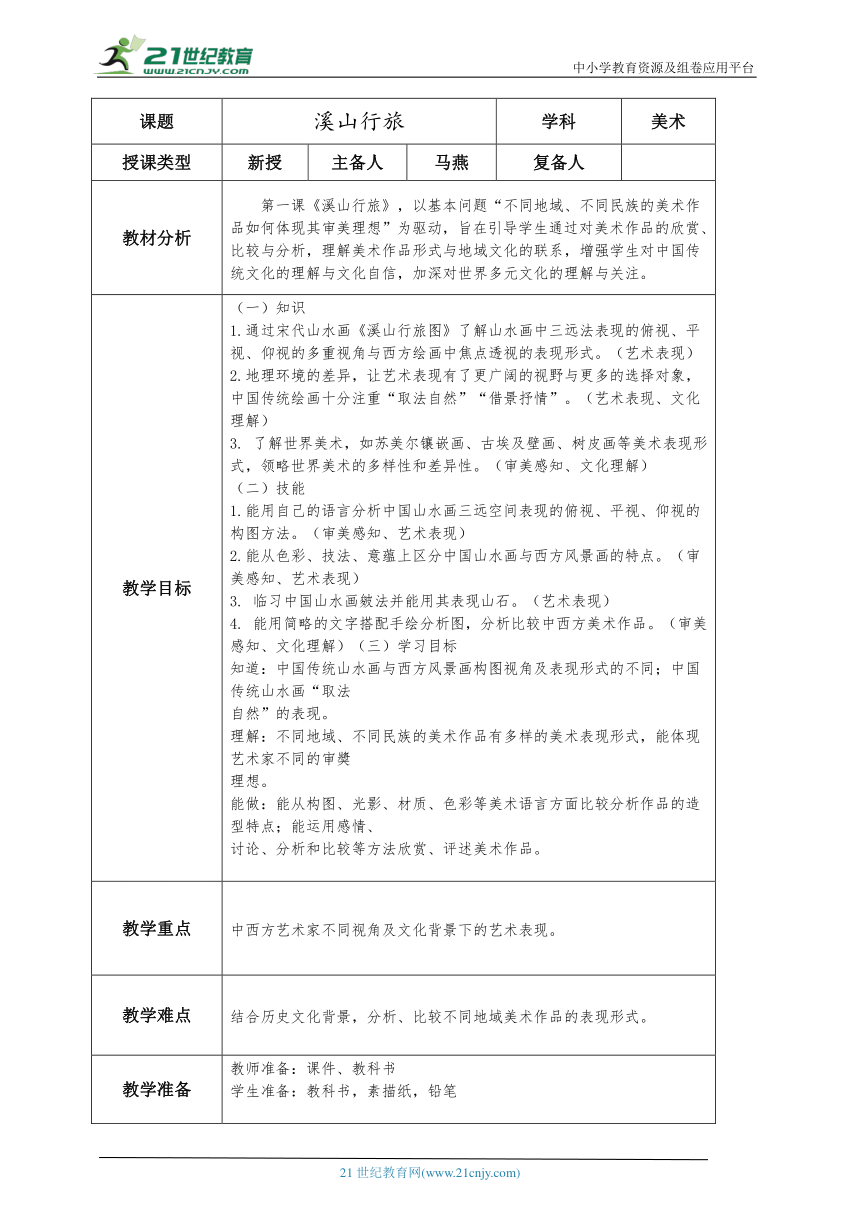

课题 溪山行旅 学科 美术

授课类型 新授 主备人 马燕 复备人

教材分析 第一课《溪山行旅》,以基本问题“不同地域、不同民族的美术作品如何体现其审美理想”为驱动,旨在引导学生通过对美术作品的欣赏、比较与分析,理解美术作品形式与地域文化的联系,增强学生对中国传统文化的理解与文化自信,加深对世界多元文化的理解与关注。

教学目标 (一)知识1.通过宋代山水画《溪山行旅图》了解山水画中三远法表现的俯视、平视、仰视的多重视角与西方绘画中焦点透视的表现形式。(艺术表现)2.地理环境的差异,让艺术表现有了更广阔的视野与更多的选择对象,中国传统绘画十分注重“取法自然”“借景抒情”。(艺术表现、文化理解)3. 了解世界美术,如苏美尔镶嵌画、古埃及壁画、树皮画等美术表现形式,领略世界美术的多样性和差异性。(审美感知、文化理解)(二)技能1.能用自己的语言分析中国山水画三远空间表现的俯视、平视、仰视的构图方法。(审美感知、艺术表现)2.能从色彩、技法、意蕴上区分中国山水画与西方风景画的特点。(审美感知、艺术表现)3. 临习中国山水画皴法并能用其表现山石。(艺术表现)4. 能用简略的文字搭配手绘分析图,分析比较中西方美术作品。(审美感知、文化理解)(三)学习目标知道:中国传统山水画与西方风景画构图视角及表现形式的不同;中国传统山水画“取法自然”的表现。理解:不同地域、不同民族的美术作品有多样的美术表现形式,能体现艺术家不同的审獎理想。能做:能从构图、光影、材质、色彩等美术语言方面比较分析作品的造型特点;能运用感情、讨论、分析和比较等方法欣赏、评述美术作品。

教学重点 中西方艺术家不同视角及文化背景下的艺术表现。

教学难点 结合历史文化背景,分析、比较不同地域美术作品的表现形式。

教学准备 教师准备:课件、教科书学生准备:教科书,素描纸,铅笔

教 学 过 程 设 计 二次设计

环节一:创设情景,引入新课师:同学们好,世界绘画艺术萌发于形态万千的地理空间,也流淌于壮阔曲折的岁月长河,因而包罗万象。世界各地的山水风光,在不同时代的画家笔下呈现出迥异的风貌,五光十色、气象万千。我们穿行于纸上的山水之间,感受着差异化带来的艺术惊喜,也感受着千差万别背后的异曲同工。今天我们开始一起探索第一单元《徜徉山水间》。在这一单元里,我们一起领略世界美术的多样性和差异性充分展现了艺术的魅力。

下面我们来欣赏一段视频。

同学们,视频欣赏完了,哪位同学来谈一谈你从视频中看到了什么?有什么样的感受呢。

生 1:我仿佛在大山里玩儿一圈。

生 2:我感受到在山谷,溪水间游玩,很清凉。

师:那么我们就来学习本单元的第一课《溪山行旅》

板书课题:溪山行旅

环节二:欣赏分析,探索新知

师:“溪山行旅”是一个成语,形容山水美景,也指旅行的愉快与畅快。

这个成语由“溪山”、“行旅”两个词组成,其中“溪山”指的是山水景色,特指山川河流等自然景观;“行旅”指的是旅行。整个成语描绘山水美景,也比喻旅行中欣赏美丽景色,感受愉快与畅快。

在艺术作品中,《溪山行旅图》是北宋画家范宽创作的一幅绢本墨笔画,现藏于台北故宫博物院。这幅作品尺幅巨大,长:206.3cm,宽:103.3cm。范宽是山水画领域的一位巨匠。其与郭熙的《早春图》和李唐的《万壑松风图》并称“宋画三绝” 。

这幅画以全景式高远构图,善用雨点皴和积墨法,塑造出沉郁的氛围,被誉为“画山画骨更画魂”。画中主体部分为巍峨高耸的山体,山谷深处有一瀑如线,飞流百丈。山峰下巨岩突兀,林木挺直。画面前景溪水奔流,山径上一队运载货物的商旅缘溪行进,为幽静的山林增添了生气。师:同学们一边欣赏这幅作品,一边思考哪里可以看出中国山水画家布局,讲究“移步易景”,促融合多重视角?

师:画面中,山峰居于中央,仰视山峰,顶天立地,给人以稳定、庄重之感。而山下的巨石、溪流和商旅则起到了平衡画面的作用,这种平视的角度让整个构图更加和谐、自然 。同时,他还运用了高远法和深远法相结合的构图方式,高远法使山峰显得更加雄伟壮观,增强了画面的纵深感;深远法则将山水的层次表现得更加丰富,让我们仿佛置身于山水之间,能深切感受到大自然的无穷魅力 。

师:我们通过放大的局部,仔细观赏画作细节,理解画中传递的情感。

师:同学们通过这幅画能看出体现了画家什么样的精神呢?

这幅作品不仅展现了大自然的雄浑壮阔之美,更重要的是,范宽通过对山水的细致描绘,表达了他对大自然的敬畏之情 。画中人物小如蝼蚁,却画的惟妙惟肖,展现出画家一丝不苟的精神。总的来说,《溪山行旅图》是中国绘画史上的经典之作,具有极高的艺术价值、历史价值和文化价值 。它以其雄浑壮阔的山水景象、精湛的绘画技巧和深刻的艺术内涵,展现了中国传统文化的魅力和智慧,对后世山水画的发展产生了深远的影响 。

师:每一个民族、每一个国家的文化因时因地而异,艺术家以美术的手段传承、发扬着不同的文化传统,同时,文化传统也影响着美术表现。在多元化的当代,我们更容易从多角度去理解内在表达的多样性。

我们再来认识一位艺术家,柯罗。

柯罗(1796-1875),是法国写实主义风景画和肖像画家。出身于古典画派,是一位性格非常豁达的画家,是巴比松画派中的重要一员。柯罗在风景画中所追求的是个人主观上的真实。他的风景画总会蒙上一层淡淡的银灰色,饱和度非常低,给人以内敛的感觉。柯罗的审美偏好再次强调了写实主义所秉持的真实,是透过艺术家眼睛看到的真实。

师:下面我们通过视频,更直观的感受柯罗笔下作品的意境。

师:柯罗的作品画面具有丰富的色彩表现。天空微妙的色,光,柔和的云朵,表达了细赋的感受。师:西方绘画在画面中表现出写实的透视关系,近大远小,遮挡等透视特征表现的非常真实。色彩也比较多样性,画面冷暖关系,明暗关系,都表现的非常明确。

师:不同民族的发展依托特定的地域与环境。地理环境的差异,让艺术表现有了更广阔的视野与更多的选择对象,中国传统绘画十分注重“取法自然”“借景抒情”。

《山溪待渡图》表现的是北方夏季山中的景色,高山巨壑气势雄伟。关仝用“钉头皴”表现北方坚硬山石。

板书:《龙宿郊民图》

师:《龙宿郊民图》中,董源用“斧劈皴”表现南方松软的土质。那同学们看,画北方的山水风貌,画南方的自然山水,运用的笔法不同,表现出来的地质特征也不同 。

板书:镶嵌画

师:这幅木版镶嵌画。

师:乌尔军旗是苏美尔文明最具有代表性的文物,出土于乌尔城的皇室墓穴,距今 4500 年之久的历史,是现存的苏美尔绘画代表。苏美尔人在涂满沥青的木箱上用贝壳、天青石碎块镶嵌成战争与和平的场面,以分层叙事的构图展开了乌尔王室发动战争、缴获战利品的情节,色彩对比鲜明,具有浓厚的装饰性。苏美尔人是镶嵌画的始祖,镶嵌画以其色彩的真实性和永久性,制作的多样性以及题材的广泛性得以在世界上绵延流传。

师:那么,什么是镶嵌画。就是采用彩色石子打磨成片,在墙面上用黏合剂粘贴作品的一种艺术形式。用有色石子、陶片、珐琅或有色玻璃小方块等,嵌成的图画。主要用以装饰建筑物天花板、墙壁和地面。

师:不同地域的人们、以自己的审美理想创造了许多特点鲜明的美术形

式,充实丰富了我们的精神世界和审美体验。板书:古埃及壁画

师:这是古埃及壁画。

古埃及的时代,作画都使用比较严格的法则,所以为了凸显人物身份的不同,古埃及的艺术家规定了:

1. 用不同尺寸的人物形象来区分身份的重要性,尺寸越大的,地位越尊贵。

2.用不同的肤色来区分身份的重要性,肤色越鲜艳的,地位越尊贵。

3.用不同的服饰来区分身份的重要性,越盛大浮夸的服饰,地位越尊贵。

师:人物画的特点为:正眼、侧脸、正上身、侧下身。这个规律我们称之为“正面律”,它适用于所有的古埃及人物画像甚至是人物雕塑。

板书:墨西哥壁画

师:我们再来看看,这是墨西哥壁画。墨西哥壁画体现了墨西哥人丰富的想象力和民族特色,画幅巨大,色彩鲜明且装饰性强。作品展现了艺术家及其助手描绘一位建筑工人与黑西哥工业城市景观的场景。

板书:澳洲树皮画

师:这是澳大利亚的树皮画。

师:是澳大利亚原住民创造的以原始宗教为主题的一种绘画艺术,以此表达对世界的理解,记录部族的历史和传说,其丰富内容反映了原住民的信仰与生活习俗,具有澳大利亚原始艺术的鲜明特点,是记录原住民精神世界与文化传统的图像百科全书。古老的树皮画是原住民绘画艺术的顶峰,也是世界上最古老而又有生命力的绘画方式之一。绘画使用的素材皆为大自然的馈赠:剥树皮为画布,取赭石为颜料。生长笔直的桉树,有光滑细密的浅褐色外皮,是绘画的天然好材料,又易于携带、保存。澳洲原住民将树皮割下来,经过烘干、压平后,以树枝、人发或植物纤维做画笔。树皮画的传统颜色为黑、白、赭红、黄四种。澳洲原住民用赭石、土块、锰石、木炭和蛋汁、血、兰花汁为颜料,使绘画风格更加丰富多彩。

环节三:合作创新,动手实践

师:那么今天同学们的课堂实践内容是:通过互联网查找以下三幅作品的相关资料,了解其历史文化背景,用简略的文字搭配手绘分析图,分析、比较他们的造型语言特点。同学们以小组探究的形式来完成。有滑冰者和捕鸟器的冬景(油画)1565 老彼得·就鲁盖尔(尼德兰)比利时皇家美术博物馆藏冰球运动(油画)1944 纳尔·乔林(瑞典),沿河溜冰(版画)1941 刘岘

环节四:欣赏评述,课外延伸

师:好,同学们结束探究之后,在组内完成自评互评。

1.小组展示:各小组将完成的作品展示给全班同学。每个小组派一名代表进行讲解,介绍作品的特点、分析过程以及所反映的文化内涵。

2.小组互评:其他小组进行评价,提出优点和不足之处。评价内容包括作品的创意、表现手法、色彩运用、构图等方面。

评价标准:从作品的整体效果、艺术价值、创新思维等方面进行评价。

评价方式:采用小组互评的方式,让每个小组都参与到评价过程中。

3.教师总结:教师对各小组的作品进行总结,肯定同学们的努力和成果。同时,强调艺术作品的多样性和文化内涵,鼓励同学们在今后的学习中继续探索。

4.课外延伸:引导同学们在课后继续欣赏其他艺术作品,了解不同地域、不同文化的艺术特点。鼓励同学们通过阅读书籍、观看艺术展览等方式拓宽视野,提高艺术修养。

这节课里我们通过欣赏作品,了解了不同地域的人们以自己的审美理想创造了许多特点鲜明的美术形式,充实丰富了我们的精神世界和审美体验。

板书设计

溪山行旅

作业布置

通过互联网查找以下三幅作品的相关资料,了解其历史文化背景,用简略的文字搭配手绘分析图,分析、比较他们的造型语言特点。同学们以小组探究的形式来完成。

教学反思

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

教材分析

单元内容 徜徉山水间 计划课时数 6

单元内容分析 (一)单元设计思路本单元以“徜徉山水间”为主题,旨在引导学生了解世界美术的多样性和差异性,通过矿不同地域、不同民族的美术作品的感知和理解,体会美术作品对审美理想的不同表达。作为传承和弘扬文化传统的载体,美术作品不仅能促进不同文化间的交流与融合,同时也成为社会发展和进步的推动力量,在学习本单元的过程中,学生将通过艺术家的创作,理解、探索作品中融入的时代特征。本单元设计了三个和“山水”相关的情境,在此基础上通过“思考 交流”、学习活动引导学生深入理解地域文化的特点和美术语言的表现,培养、提升学生的审美感知、文化理解等素养。(二)单元设计依据本单元的设计依据《义务教育艺术课程标准(2022年版)》美术第三学段(6~7年级),具体内容如下:1.课程目标能运用造型元素、形式原理和欣赏方法,欣赏、评述世界不同国家和地区的美术作品,领略世界美术的多样性和差异性,养成尊重、理解和包容的态度。2. 课程内容中的内容要求学习任务1:领略世界美术的多样性。欣赏世界各国古代与现代艺术家的绘画、雕塑、书法、象刻作品,学会运用感情、讨论、分析和比较等方法欣赏、评述美术作品,感受世界美术的多样性。3.课程内容中的学业要求(1)学习任务1:领路世界美术的多样性。“能运用美术语言,以及分析、比较等方法、欣賞、评述外国美术作品,领略世界美术的多样性。”“知道几位著名艺术家及其代表作,体会不同时代、地区、民族和国家的历史与文化传统。”(2)学习任务2,传递我们的创意。“了解中国传统绘画的主要特点,知道中国传统绘画是中华优秀传统文化的重要组成部分。”

教学目标 综合目标:理解不同地域、不同民族的美术作品展现艺术家不同的审美理想,其美术作品传承着中国传统文化,也体现了其社会价值;能用发展的眼光理解、分析当代山水画的艺术语言与审美特征。分解目标:知道:中国传统山水画与西方风景画构图视角及表现形式的不同;中国传统山水画“取法自然”“借景抒情”的表现手法;“元四家”的绘画特点;当代山水画家将传统中国画技法与自身对时代的理解进行融合创新。理解:不同地域、不同民族的美术作品有多样的美术表现形式,能体现艺术家不同的审美理想;元代山水画的文化传统及其社会价值;理解“外师造化,中得心源”艺术创作理论的内涵;艺术家在美术作品中融入对时代的理解,诠释时代精神。能做:能从构图、光影、材质、色彩等美术语言方面比较分析作品的造型特点;能通过查找元代山水画的资料进一步阐释对“外师造化,中得心源”的认识:能分析中国山水画中融人的文化意蘊。

教学重点 1.中西方艺术家不同视角及文化背景下的艺术表现。2.学习元代山水画在构图、笔墨、意境营造等方面的特点,理解中国传统绘画的形式美感与文化传承的重要性。3. 了解当代山水画在笔墨技法等方面的创新,理解当代山水画的创新与时代发展、社会生活之间的关联。

教学难点 1.结合历史文化背景,分析、比较不同地域美术作品的表现形式。2. 能从多角度分析元代山水画作品,理解“外师造化,中得心源”的创作理论,探寻作品中所蕴含的社会价值。3. 理解当代中国山水画家在“为祖国河山立传”中情感的融入与艺术表现形式的创新,探寻作品所蕴含的社会价值。

教学思路(含教法设计、学法指导) (一)单元内容结构及图示依据单元主题“徜徉山水间”,教科书提炼出本单元的大观念“世界美术的多样性和差异性充分展现了艺术的魅力”,意在通过了解不同的文化背景、不同的地域环境下的美术作品,让学生感受美术作品的审美变化与发展,并能理解随着时代的发展,美术作品呈现出与时俱进的社会价值。在这一大观念引领下,本单元设计了3课的内容,具体结构如下:单元首页的内容简要概述了世界各地的山水风光在不同时代的画家笔下呈现出不同的风貌,以大观念为基础开展本单元的教学活动。通过敦煌莫高窟中五代的壁画作品《五台山图》与保罗 塞尚的油画作品《圣维克多山》,展现中西方山水作品的“同”与“异”,引导学生去探寻山水画之美。本单元围绕“徜徉山水间”这一教学主题提供了一个以大观念构架的知识体系,教师可以在认真梳理分析教科书内容的基础上,重点关注以下几个方面的问题:(1)以时代和文化脉络认识本单元学习内容通过前面“教科书内容剖析”部分的分析可知,本单元共三课,第一课对不同地域、民族及不同文化背景下产生的许多形式多样、风格迥异的美术作品进行挖掘,引导学生探究地域文化对美术表现的影响。第二课以《富春山居图》为线索,引导学生探究中国传统山水画的文化传统与社会价值,《富春山居图》为“元四家”代表画家黄公望的代表作品,其构图、笔法、墨法及表现的审美主张代表了中国传统绘画的特征。第三课则引导学生理解随着时代的发展,当代中国画家运用创新形式创作出有别于中国传统绘画的笔墨技法和审美标准,可引领学生对中国山水画的时代性发展进行思考。(2)从中西方美术视角理解本单元美术文化本单元第一课开篇通过中西方艺术家的不同视角表现不同文化传统和不同地域、环境的山水风景。中国传统绘画中的“三远法”“散点透视”成为中国山水画独特的表现形式,有“取法自然”“借景抒情”的表现手法,主张“外师造化,中得心源”的艺术创作理论,到“元四家”,作品有重意境、讲笔墨、富情致的特点,深合中国传统艺术的指归。而教科书中呈现的西方艺术家对风景的透视、色彩的理解,则可让学生了解中西方对山水风景不同的审美态度及其所形成的绘画细节的差异。

课题 溪山行旅 学科 美术

授课类型 新授 主备人 马燕 复备人

教材分析 第一课《溪山行旅》,以基本问题“不同地域、不同民族的美术作品如何体现其审美理想”为驱动,旨在引导学生通过对美术作品的欣赏、比较与分析,理解美术作品形式与地域文化的联系,增强学生对中国传统文化的理解与文化自信,加深对世界多元文化的理解与关注。

教学目标 (一)知识1.通过宋代山水画《溪山行旅图》了解山水画中三远法表现的俯视、平视、仰视的多重视角与西方绘画中焦点透视的表现形式。(艺术表现)2.地理环境的差异,让艺术表现有了更广阔的视野与更多的选择对象,中国传统绘画十分注重“取法自然”“借景抒情”。(艺术表现、文化理解)3. 了解世界美术,如苏美尔镶嵌画、古埃及壁画、树皮画等美术表现形式,领略世界美术的多样性和差异性。(审美感知、文化理解)(二)技能1.能用自己的语言分析中国山水画三远空间表现的俯视、平视、仰视的构图方法。(审美感知、艺术表现)2.能从色彩、技法、意蕴上区分中国山水画与西方风景画的特点。(审美感知、艺术表现)3. 临习中国山水画皴法并能用其表现山石。(艺术表现)4. 能用简略的文字搭配手绘分析图,分析比较中西方美术作品。(审美感知、文化理解)(三)学习目标知道:中国传统山水画与西方风景画构图视角及表现形式的不同;中国传统山水画“取法自然”的表现。理解:不同地域、不同民族的美术作品有多样的美术表现形式,能体现艺术家不同的审獎理想。能做:能从构图、光影、材质、色彩等美术语言方面比较分析作品的造型特点;能运用感情、讨论、分析和比较等方法欣赏、评述美术作品。

教学重点 中西方艺术家不同视角及文化背景下的艺术表现。

教学难点 结合历史文化背景,分析、比较不同地域美术作品的表现形式。

教学准备 教师准备:课件、教科书学生准备:教科书,素描纸,铅笔

教 学 过 程 设 计 二次设计

环节一:创设情景,引入新课师:同学们好,世界绘画艺术萌发于形态万千的地理空间,也流淌于壮阔曲折的岁月长河,因而包罗万象。世界各地的山水风光,在不同时代的画家笔下呈现出迥异的风貌,五光十色、气象万千。我们穿行于纸上的山水之间,感受着差异化带来的艺术惊喜,也感受着千差万别背后的异曲同工。今天我们开始一起探索第一单元《徜徉山水间》。在这一单元里,我们一起领略世界美术的多样性和差异性充分展现了艺术的魅力。

下面我们来欣赏一段视频。

同学们,视频欣赏完了,哪位同学来谈一谈你从视频中看到了什么?有什么样的感受呢。

生 1:我仿佛在大山里玩儿一圈。

生 2:我感受到在山谷,溪水间游玩,很清凉。

师:那么我们就来学习本单元的第一课《溪山行旅》

板书课题:溪山行旅

环节二:欣赏分析,探索新知

师:“溪山行旅”是一个成语,形容山水美景,也指旅行的愉快与畅快。

这个成语由“溪山”、“行旅”两个词组成,其中“溪山”指的是山水景色,特指山川河流等自然景观;“行旅”指的是旅行。整个成语描绘山水美景,也比喻旅行中欣赏美丽景色,感受愉快与畅快。

在艺术作品中,《溪山行旅图》是北宋画家范宽创作的一幅绢本墨笔画,现藏于台北故宫博物院。这幅作品尺幅巨大,长:206.3cm,宽:103.3cm。范宽是山水画领域的一位巨匠。其与郭熙的《早春图》和李唐的《万壑松风图》并称“宋画三绝” 。

这幅画以全景式高远构图,善用雨点皴和积墨法,塑造出沉郁的氛围,被誉为“画山画骨更画魂”。画中主体部分为巍峨高耸的山体,山谷深处有一瀑如线,飞流百丈。山峰下巨岩突兀,林木挺直。画面前景溪水奔流,山径上一队运载货物的商旅缘溪行进,为幽静的山林增添了生气。师:同学们一边欣赏这幅作品,一边思考哪里可以看出中国山水画家布局,讲究“移步易景”,促融合多重视角?

师:画面中,山峰居于中央,仰视山峰,顶天立地,给人以稳定、庄重之感。而山下的巨石、溪流和商旅则起到了平衡画面的作用,这种平视的角度让整个构图更加和谐、自然 。同时,他还运用了高远法和深远法相结合的构图方式,高远法使山峰显得更加雄伟壮观,增强了画面的纵深感;深远法则将山水的层次表现得更加丰富,让我们仿佛置身于山水之间,能深切感受到大自然的无穷魅力 。

师:我们通过放大的局部,仔细观赏画作细节,理解画中传递的情感。

师:同学们通过这幅画能看出体现了画家什么样的精神呢?

这幅作品不仅展现了大自然的雄浑壮阔之美,更重要的是,范宽通过对山水的细致描绘,表达了他对大自然的敬畏之情 。画中人物小如蝼蚁,却画的惟妙惟肖,展现出画家一丝不苟的精神。总的来说,《溪山行旅图》是中国绘画史上的经典之作,具有极高的艺术价值、历史价值和文化价值 。它以其雄浑壮阔的山水景象、精湛的绘画技巧和深刻的艺术内涵,展现了中国传统文化的魅力和智慧,对后世山水画的发展产生了深远的影响 。

师:每一个民族、每一个国家的文化因时因地而异,艺术家以美术的手段传承、发扬着不同的文化传统,同时,文化传统也影响着美术表现。在多元化的当代,我们更容易从多角度去理解内在表达的多样性。

我们再来认识一位艺术家,柯罗。

柯罗(1796-1875),是法国写实主义风景画和肖像画家。出身于古典画派,是一位性格非常豁达的画家,是巴比松画派中的重要一员。柯罗在风景画中所追求的是个人主观上的真实。他的风景画总会蒙上一层淡淡的银灰色,饱和度非常低,给人以内敛的感觉。柯罗的审美偏好再次强调了写实主义所秉持的真实,是透过艺术家眼睛看到的真实。

师:下面我们通过视频,更直观的感受柯罗笔下作品的意境。

师:柯罗的作品画面具有丰富的色彩表现。天空微妙的色,光,柔和的云朵,表达了细赋的感受。师:西方绘画在画面中表现出写实的透视关系,近大远小,遮挡等透视特征表现的非常真实。色彩也比较多样性,画面冷暖关系,明暗关系,都表现的非常明确。

师:不同民族的发展依托特定的地域与环境。地理环境的差异,让艺术表现有了更广阔的视野与更多的选择对象,中国传统绘画十分注重“取法自然”“借景抒情”。

《山溪待渡图》表现的是北方夏季山中的景色,高山巨壑气势雄伟。关仝用“钉头皴”表现北方坚硬山石。

板书:《龙宿郊民图》

师:《龙宿郊民图》中,董源用“斧劈皴”表现南方松软的土质。那同学们看,画北方的山水风貌,画南方的自然山水,运用的笔法不同,表现出来的地质特征也不同 。

板书:镶嵌画

师:这幅木版镶嵌画。

师:乌尔军旗是苏美尔文明最具有代表性的文物,出土于乌尔城的皇室墓穴,距今 4500 年之久的历史,是现存的苏美尔绘画代表。苏美尔人在涂满沥青的木箱上用贝壳、天青石碎块镶嵌成战争与和平的场面,以分层叙事的构图展开了乌尔王室发动战争、缴获战利品的情节,色彩对比鲜明,具有浓厚的装饰性。苏美尔人是镶嵌画的始祖,镶嵌画以其色彩的真实性和永久性,制作的多样性以及题材的广泛性得以在世界上绵延流传。

师:那么,什么是镶嵌画。就是采用彩色石子打磨成片,在墙面上用黏合剂粘贴作品的一种艺术形式。用有色石子、陶片、珐琅或有色玻璃小方块等,嵌成的图画。主要用以装饰建筑物天花板、墙壁和地面。

师:不同地域的人们、以自己的审美理想创造了许多特点鲜明的美术形

式,充实丰富了我们的精神世界和审美体验。板书:古埃及壁画

师:这是古埃及壁画。

古埃及的时代,作画都使用比较严格的法则,所以为了凸显人物身份的不同,古埃及的艺术家规定了:

1. 用不同尺寸的人物形象来区分身份的重要性,尺寸越大的,地位越尊贵。

2.用不同的肤色来区分身份的重要性,肤色越鲜艳的,地位越尊贵。

3.用不同的服饰来区分身份的重要性,越盛大浮夸的服饰,地位越尊贵。

师:人物画的特点为:正眼、侧脸、正上身、侧下身。这个规律我们称之为“正面律”,它适用于所有的古埃及人物画像甚至是人物雕塑。

板书:墨西哥壁画

师:我们再来看看,这是墨西哥壁画。墨西哥壁画体现了墨西哥人丰富的想象力和民族特色,画幅巨大,色彩鲜明且装饰性强。作品展现了艺术家及其助手描绘一位建筑工人与黑西哥工业城市景观的场景。

板书:澳洲树皮画

师:这是澳大利亚的树皮画。

师:是澳大利亚原住民创造的以原始宗教为主题的一种绘画艺术,以此表达对世界的理解,记录部族的历史和传说,其丰富内容反映了原住民的信仰与生活习俗,具有澳大利亚原始艺术的鲜明特点,是记录原住民精神世界与文化传统的图像百科全书。古老的树皮画是原住民绘画艺术的顶峰,也是世界上最古老而又有生命力的绘画方式之一。绘画使用的素材皆为大自然的馈赠:剥树皮为画布,取赭石为颜料。生长笔直的桉树,有光滑细密的浅褐色外皮,是绘画的天然好材料,又易于携带、保存。澳洲原住民将树皮割下来,经过烘干、压平后,以树枝、人发或植物纤维做画笔。树皮画的传统颜色为黑、白、赭红、黄四种。澳洲原住民用赭石、土块、锰石、木炭和蛋汁、血、兰花汁为颜料,使绘画风格更加丰富多彩。

环节三:合作创新,动手实践

师:那么今天同学们的课堂实践内容是:通过互联网查找以下三幅作品的相关资料,了解其历史文化背景,用简略的文字搭配手绘分析图,分析、比较他们的造型语言特点。同学们以小组探究的形式来完成。有滑冰者和捕鸟器的冬景(油画)1565 老彼得·就鲁盖尔(尼德兰)比利时皇家美术博物馆藏冰球运动(油画)1944 纳尔·乔林(瑞典),沿河溜冰(版画)1941 刘岘

环节四:欣赏评述,课外延伸

师:好,同学们结束探究之后,在组内完成自评互评。

1.小组展示:各小组将完成的作品展示给全班同学。每个小组派一名代表进行讲解,介绍作品的特点、分析过程以及所反映的文化内涵。

2.小组互评:其他小组进行评价,提出优点和不足之处。评价内容包括作品的创意、表现手法、色彩运用、构图等方面。

评价标准:从作品的整体效果、艺术价值、创新思维等方面进行评价。

评价方式:采用小组互评的方式,让每个小组都参与到评价过程中。

3.教师总结:教师对各小组的作品进行总结,肯定同学们的努力和成果。同时,强调艺术作品的多样性和文化内涵,鼓励同学们在今后的学习中继续探索。

4.课外延伸:引导同学们在课后继续欣赏其他艺术作品,了解不同地域、不同文化的艺术特点。鼓励同学们通过阅读书籍、观看艺术展览等方式拓宽视野,提高艺术修养。

这节课里我们通过欣赏作品,了解了不同地域的人们以自己的审美理想创造了许多特点鲜明的美术形式,充实丰富了我们的精神世界和审美体验。

板书设计

溪山行旅

作业布置

通过互联网查找以下三幅作品的相关资料,了解其历史文化背景,用简略的文字搭配手绘分析图,分析、比较他们的造型语言特点。同学们以小组探究的形式来完成。

教学反思

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

HYPERLINK "http://www.21cnjy.com/" 21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录