2.2 基因在染色体上 同步巩固练 2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册

文档属性

| 名称 | 2.2 基因在染色体上 同步巩固练 2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册 |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 415.8KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-04 18:31:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

2.2 基因在染色体上 同步巩固练

2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册

一、单选题

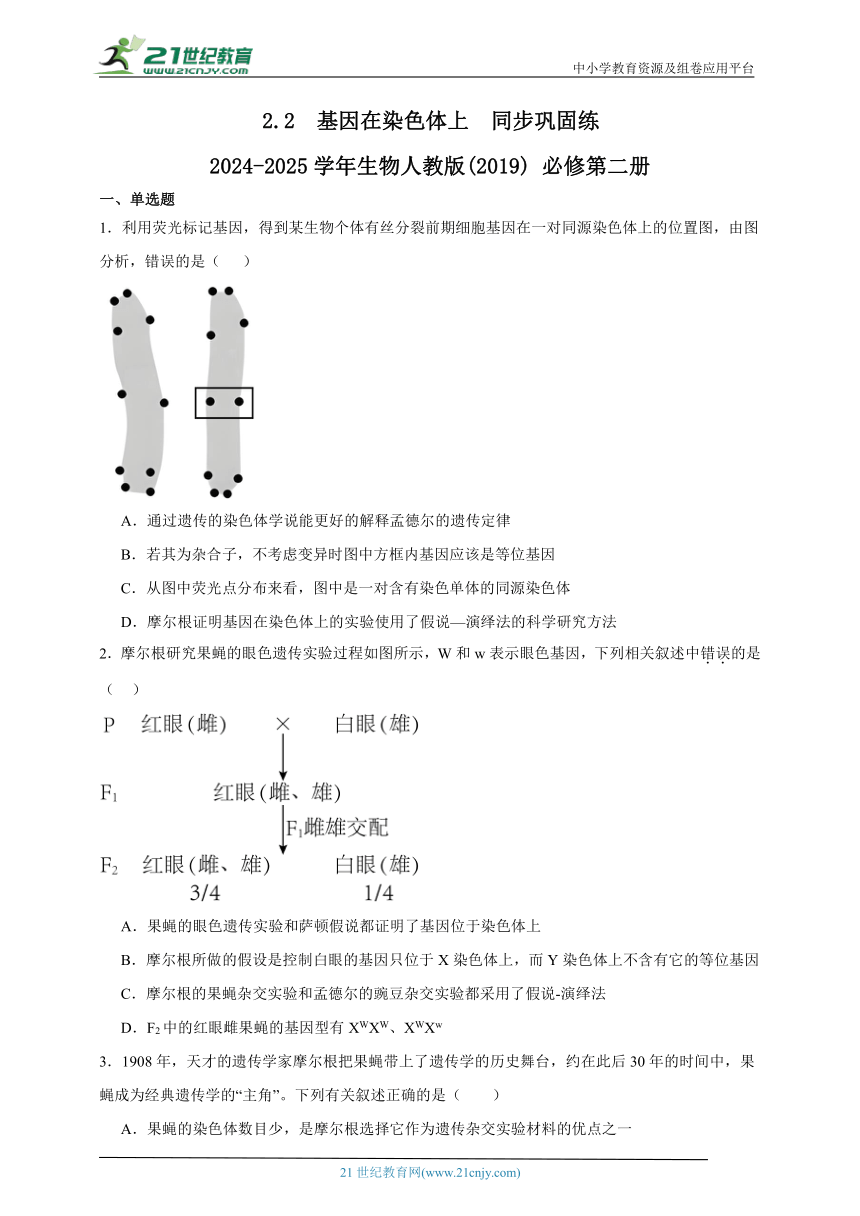

1.利用荧光标记基因,得到某生物个体有丝分裂前期细胞基因在一对同源染色体上的位置图,由图分析,错误的是( )

A.通过遗传的染色体学说能更好的解释孟德尔的遗传定律

B.若其为杂合子,不考虑变异时图中方框内基因应该是等位基因

C.从图中荧光点分布来看,图中是一对含有染色单体的同源染色体

D.摩尔根证明基因在染色体上的实验使用了假说—演绎法的科学研究方法

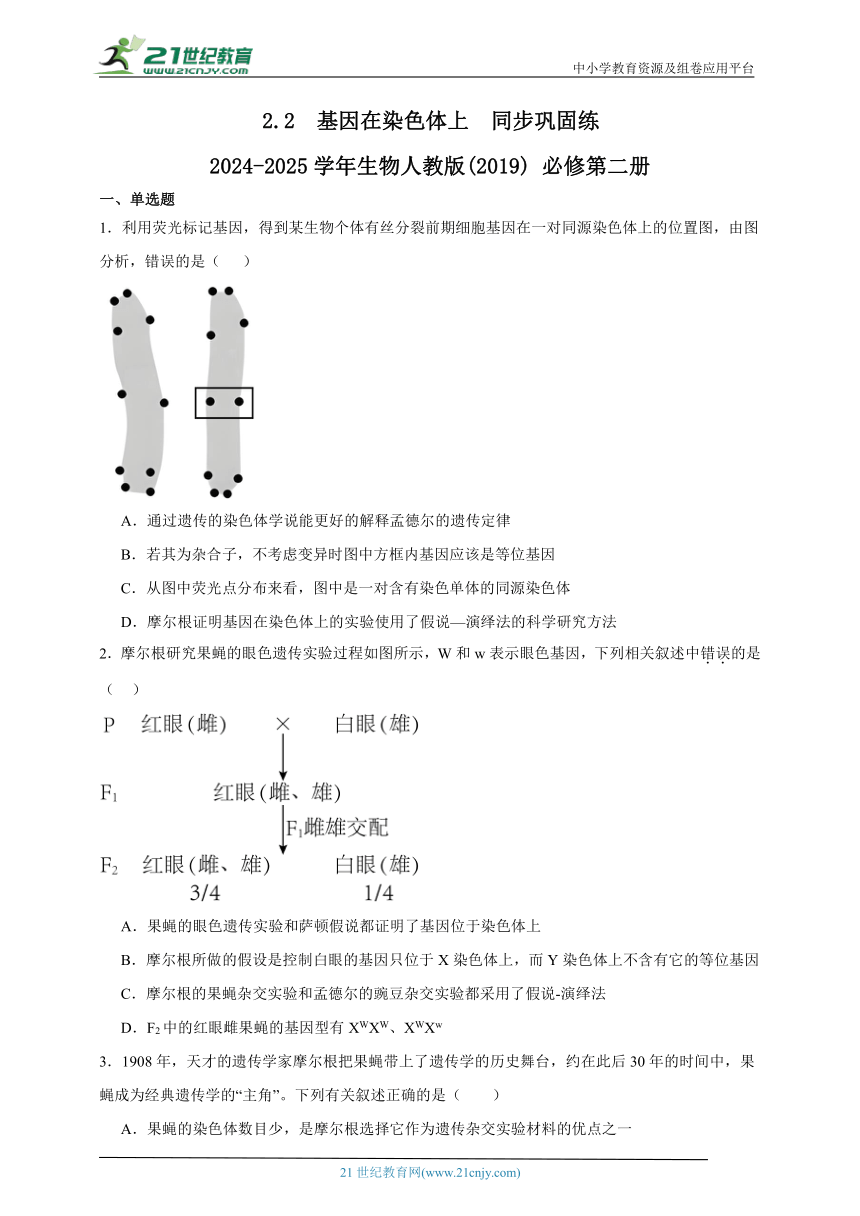

2.摩尔根研究果蝇的眼色遗传实验过程如图所示,W和w表示眼色基因,下列相关叙述中错误的是( )

A.果蝇的眼色遗传实验和萨顿假说都证明了基因位于染色体上

B.摩尔根所做的假设是控制白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因

C.摩尔根的果蝇杂交实验和孟德尔的豌豆杂交实验都采用了假说-演绎法

D.F2中的红眼雌果蝇的基因型有XWXW、XWXw

3.1908年,天才的遗传学家摩尔根把果蝇带上了遗传学的历史舞台,约在此后30年的时间中,果蝇成为经典遗传学的“主角”。下列有关叙述正确的是( )

A.果蝇的染色体数目少,是摩尔根选择它作为遗传杂交实验材料的优点之一

B.果蝇X染色体上存在的基因,在Y染色体上一定没有对应的等位基因

C.在果蝇的某一条染色体上连锁有朱红眼、深红眼、短硬毛、截翅等基因,其中的朱红眼、深红眼基因是一对等位基因

D.雄果蝇细胞中的染色体组成为XY,雌果蝇细胞中染色体组成为XX

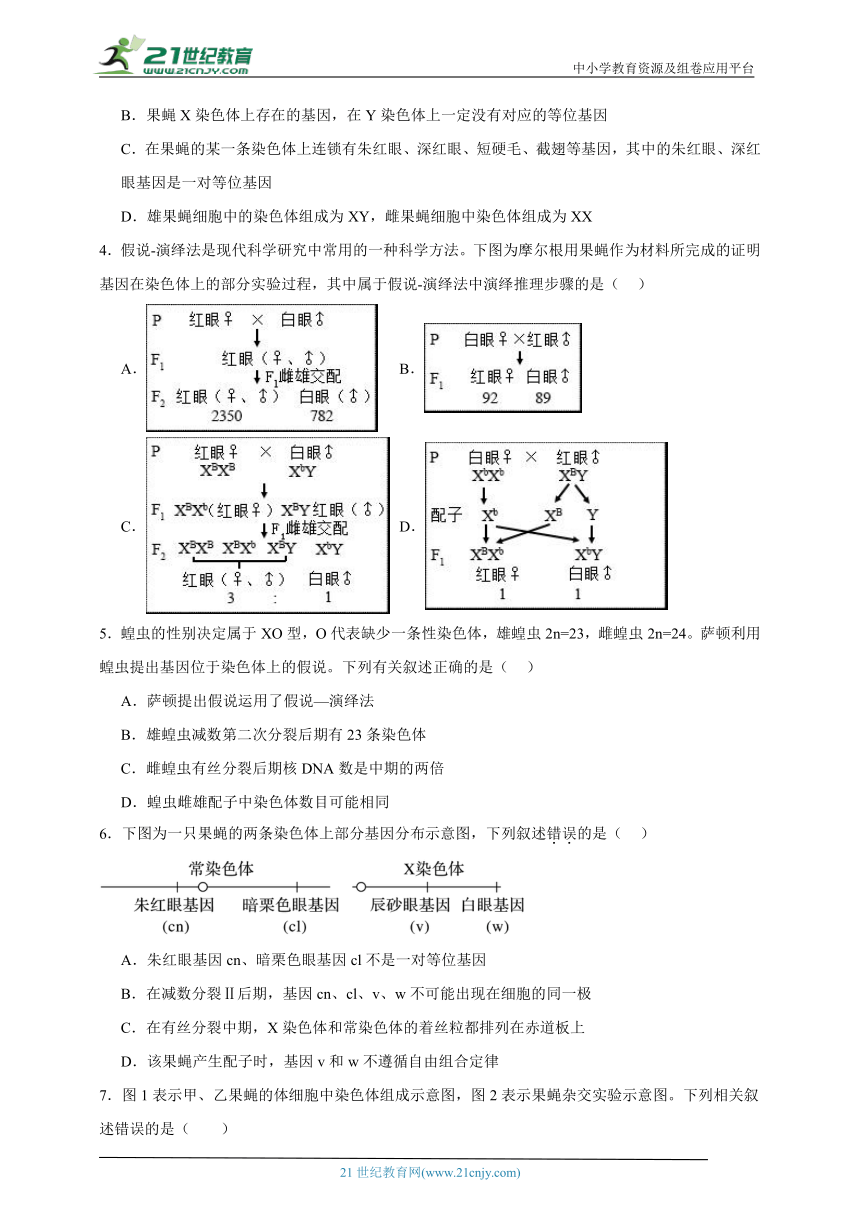

4.假说-演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法。下图为摩尔根用果蝇作为材料所完成的证明基因在染色体上的部分实验过程,其中属于假说-演绎法中演绎推理步骤的是( )

A. B.

C. D.

5.蝗虫的性别决定属于XO型,O代表缺少一条性染色体,雄蝗虫2n=23,雌蝗虫2n=24。萨顿利用蝗虫提出基因位于染色体上的假说。下列有关叙述正确的是( )

A.萨顿提出假说运用了假说—演绎法

B.雄蝗虫减数第二次分裂后期有23条染色体

C.雌蝗虫有丝分裂后期核DNA数是中期的两倍

D.蝗虫雌雄配子中染色体数目可能相同

6.下图为一只果蝇的两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述错误的是( )

A.朱红眼基因cn、暗栗色眼基因cl不是一对等位基因

B.在减数分裂Ⅱ后期,基因cn、cl、v、w不可能出现在细胞的同一极

C.在有丝分裂中期,X染色体和常染色体的着丝粒都排列在赤道板上

D.该果蝇产生配子时,基因v和w不遵循自由组合定律

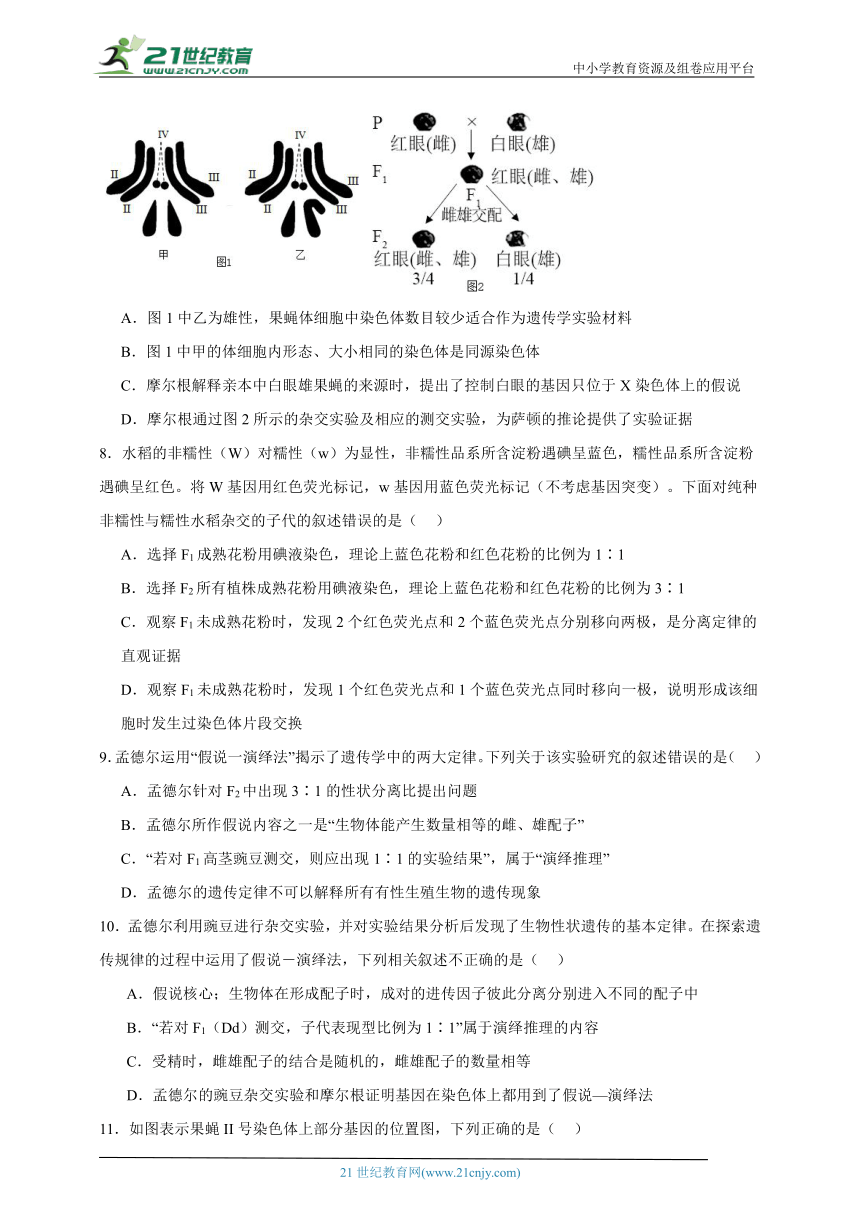

7.图1表示甲、乙果蝇的体细胞中染色体组成示意图,图2表示果蝇杂交实验示意图。下列相关叙述错误的是( )

A.图1中乙为雄性,果蝇体细胞中染色体数目较少适合作为遗传学实验材料

B.图1中甲的体细胞内形态、大小相同的染色体是同源染色体

C.摩尔根解释亲本中白眼雄果蝇的来源时,提出了控制白眼的基因只位于X染色体上的假说

D.摩尔根通过图2所示的杂交实验及相应的测交实验,为萨顿的推论提供了实验证据

8.水稻的非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红色。将W基因用红色荧光标记,w基因用蓝色荧光标记(不考虑基因突变)。下面对纯种非糯性与糯性水稻杂交的子代的叙述错误的是( )

A.选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1∶1

B.选择F2所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为3∶1

C.观察F1未成熟花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,是分离定律的直观证据

D.观察F1未成熟花粉时,发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点同时移向一极,说明形成该细胞时发生过染色体片段交换

9.孟德尔运用“假说一演绎法”揭示了遗传学中的两大定律。下列关于该实验研究的叙述错误的是( )

A.孟德尔针对F2中出现3∶1的性状分离比提出问题

B.孟德尔所作假说内容之一是“生物体能产生数量相等的雌、雄配子”

C.“若对F1高茎豌豆测交,则应出现1∶1的实验结果”,属于“演绎推理”

D.孟德尔的遗传定律不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象

10.孟德尔利用豌豆进行杂交实验,并对实验结果分析后发现了生物性状遗传的基本定律。在探索遗传规律的过程中运用了假说-演绎法,下列相关叙述不正确的是( )

A.假说核心;生物体在形成配子时,成对的进传因子彼此分离分别进入不同的配子中

B.“若对F1(Dd)测交,子代表现型比例为1∶1”属于演绎推理的内容

C.受精时,雌雄配子的结合是随机的,雌雄配子的数量相等

D.孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根证明基因在染色体上都用到了假说—演绎法

11.如图表示果蝇II号染色体上部分基因的位置图,下列正确的是( )

A.果蝇的体细胞中含有II号染色体的数目可能是1、2、4

B.图中三种基因互为非等位基因,遗传时每对等位基因都遵循基因的分离定律,三种基因之间不遵循基因的自由组合定律

C.若该果蝇为雄性,则在减数第一次分裂时X、Y染色体可以自由组合

D.在另一条II号染色体的相同位置上存在的一定是图示中基因的等位基因

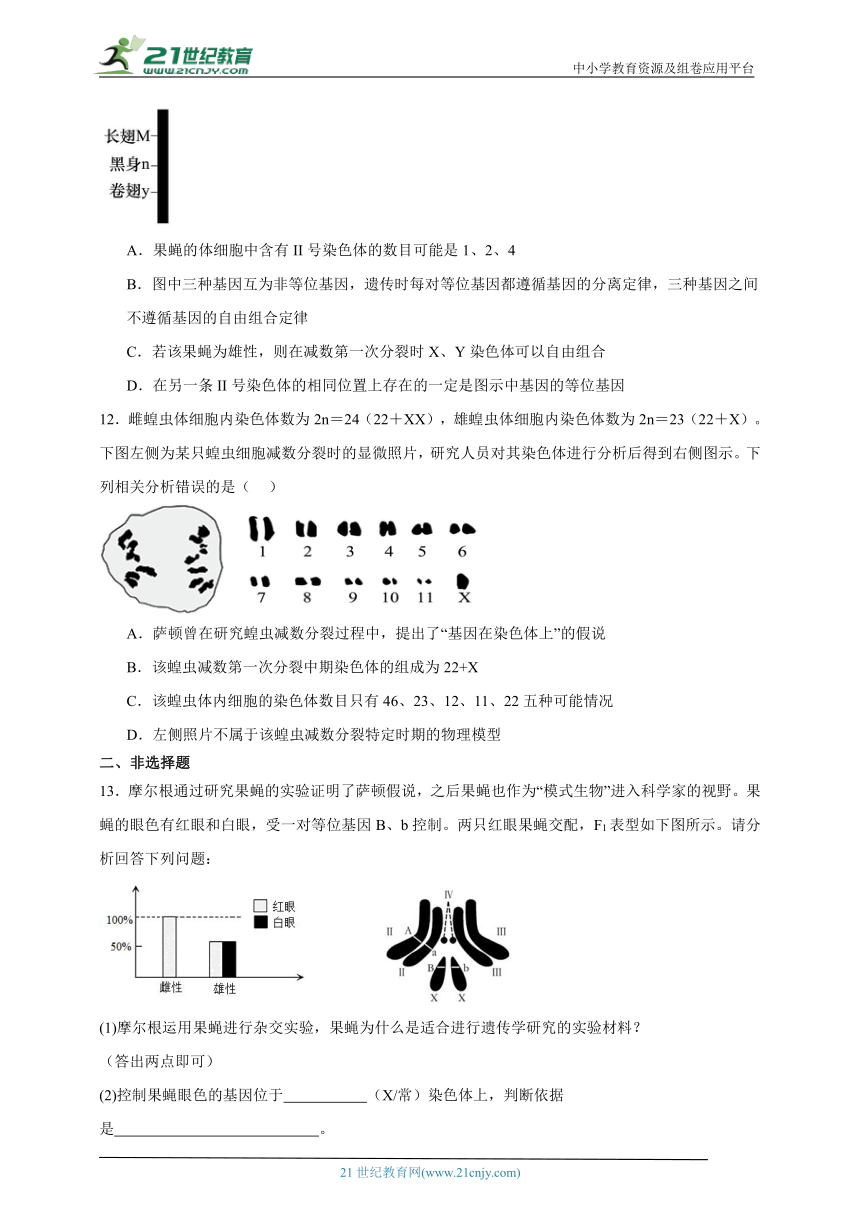

12.雌蝗虫体细胞内染色体数为2n=24(22+XX),雄蝗虫体细胞内染色体数为2n=23(22+X)。下图左侧为某只蝗虫细胞减数分裂时的显微照片,研究人员对其染色体进行分析后得到右侧图示。下列相关分析错误的是( )

A.萨顿曾在研究蝗虫减数分裂过程中,提出了“基因在染色体上”的假说

B.该蝗虫减数第一次分裂中期染色体的组成为22+X

C.该蝗虫体内细胞的染色体数目只有46、23、12、11、22五种可能情况

D.左侧照片不属于该蝗虫减数分裂特定时期的物理模型

二、非选择题

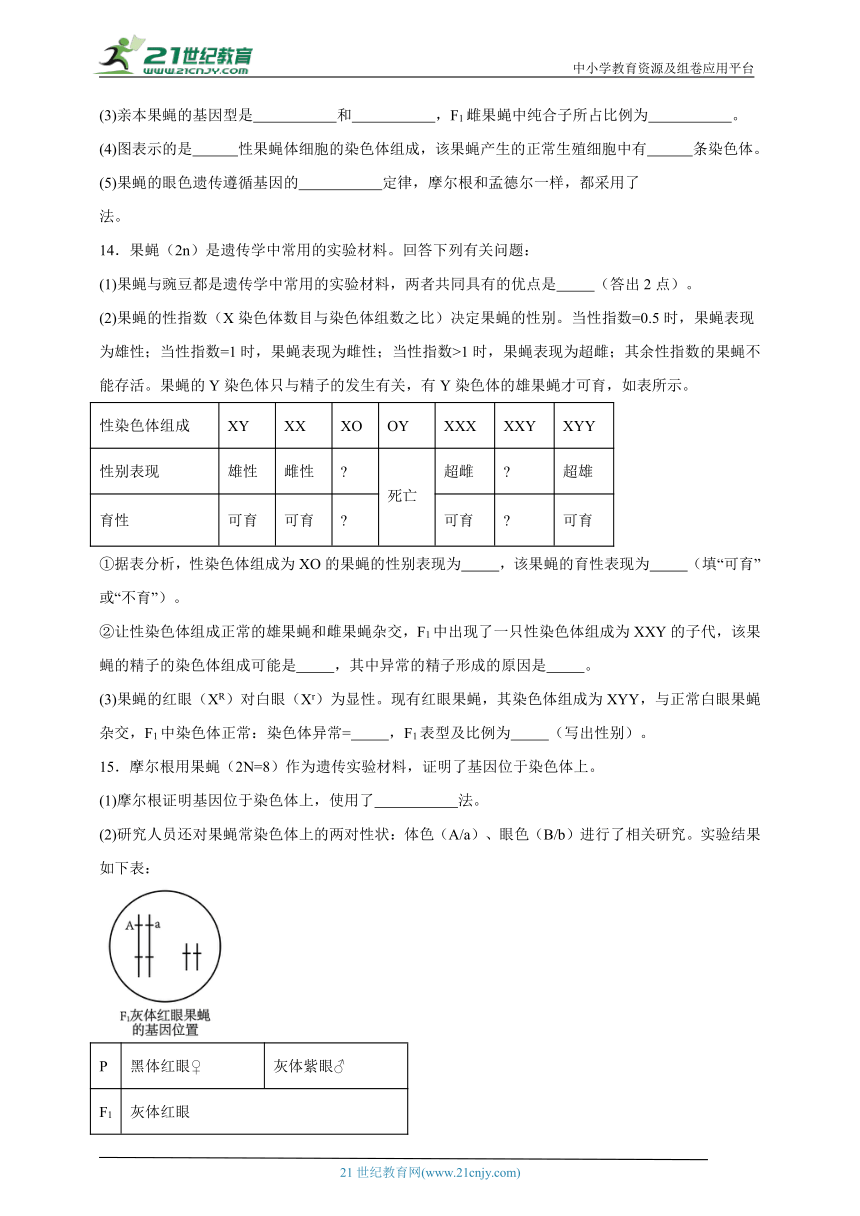

13.摩尔根通过研究果蝇的实验证明了萨顿假说,之后果蝇也作为“模式生物”进入科学家的视野。果蝇的眼色有红眼和白眼,受一对等位基因B、b控制。两只红眼果蝇交配,F1表型如下图所示。请分析回答下列问题:

(1)摩尔根运用果蝇进行杂交实验,果蝇为什么是适合进行遗传学研究的实验材料? (答出两点即可)

(2)控制果蝇眼色的基因位于 (X/常)染色体上,判断依据是 。

(3)亲本果蝇的基因型是 和 ,F1雌果蝇中纯合子所占比例为 。

(4)图表示的是 性果蝇体细胞的染色体组成,该果蝇产生的正常生殖细胞中有 条染色体。

(5)果蝇的眼色遗传遵循基因的 定律,摩尔根和孟德尔一样,都采用了 法。

14.果蝇(2n)是遗传学中常用的实验材料。回答下列有关问题:

(1)果蝇与豌豆都是遗传学中常用的实验材料,两者共同具有的优点是 (答出2点)。

(2)果蝇的性指数(X染色体数目与染色体组数之比)决定果蝇的性别。当性指数=0.5时,果蝇表现为雄性;当性指数=1时,果蝇表现为雌性;当性指数>1时,果蝇表现为超雌;其余性指数的果蝇不能存活。果蝇的Y染色体只与精子的发生有关,有Y染色体的雄果蝇才可育,如表所示。

性染色体组成 XY XX XO OY XXX XXY XYY

性别表现 雄性 雌性 死亡 超雌 超雄

育性 可育 可育 可育 可育

①据表分析,性染色体组成为XO的果蝇的性别表现为 ,该果蝇的育性表现为 (填“可育”或“不育”)。

②让性染色体组成正常的雄果蝇和雌果蝇杂交,F1中出现了一只性染色体组成为XXY的子代,该果蝇的精子的染色体组成可能是 ,其中异常的精子形成的原因是 。

(3)果蝇的红眼(XR)对白眼(Xr)为显性。现有红眼果蝇,其染色体组成为XYY,与正常白眼果蝇杂交,F1中染色体正常:染色体异常= ,F1表型及比例为 (写出性别)。

15.摩尔根用果蝇(2N=8)作为遗传实验材料,证明了基因位于染色体上。

(1)摩尔根证明基因位于染色体上,使用了 法。

(2)研究人员还对果蝇常染色体上的两对性状:体色(A/a)、眼色(B/b)进行了相关研究。实验结果如下表:

P 黑体红眼♀ 灰体紫眼♂

F1 灰体红眼

F2 灰体红眼:灰体紫眼:黑体红眼2:1:1

①由实验结果可知果蝇体色和眼色的显性性状分别为 。

②科研人员利用黑体红眼果蝇与灰体紫眼果蝇进行正反交实验,F1均为灰体红眼。该实验结果表明这两对等位基因均位于 (填“常”或“X”)染色体上。

③这两对性状的遗传 (“符合”或“不符合”)自由组合定律。

④若用F1中灰体红眼雄果蝇与黑体紫眼雌果蝇杂交,后代表现为黑体红眼:灰体紫眼=1:1,据此结果请在图中标明B、b基因所在的位置 。若用F1中灰体红眼雌果蝇与黑体紫眼雄果蝇杂交,后代比例为灰体紫眼:黑体红眼:灰体红眼:黑体紫眼=19:19:1:1,则说明雌果蝇产生了 种配子,出现上述现象的原因是部分初级卵母细胞在减数分裂过程的 (填时期)发生了 。

参考答案

1.B

图示为摩尔根等人利用荧光标记各个基因,根据其不同荧光点的位置分布可以说明基因在染色体上呈线性排列。图示为一对同源染色体,且每条染色体含有两个染色单体。

A、染色体是基因的主要载体,所以通过遗传的染色体学说能更好的解释孟德尔的遗传定律,A正确;

B、若其为杂合子,不考虑变异时图中方框内基因应该是复制来的相同基因,B错误;

C、从图中荧光点分布来看,且每条染色体上的同一位置都有两个基因,因此图中是一对含有染色单体的同源染色体,C正确;

D、萨顿运用类比﹣推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根证明基因在染色体上的实验使用了假说—演绎法的科学研究方法,D正确。

故选B。

2.A

根据题意和图示分析可知:图中红眼与白眼杂交,F1均为红眼,说明红眼相对于白眼是显性性状。F2红眼有雌性和雄性,白眼只有雄性,说明与性别相关联,相关基因在X染色体上。

A、萨顿假说没有证明基因位于染色体上,A错误;

B、摩尔根根据白眼表型只出现在雄性个体中的现象,假设控制白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因,B正确;

C、孟德尔遗传规律的研究过程和摩尔根果蝇眼色遗传的研究过程均采用D了假说—演绎法,C正确;

D、F1均为红眼,说明红眼相对于白眼是显性性状,且控制白眼的基因只位于X染色体上,根据F2性状分离比为3:1,可推出F1的基因型为XWXw、XWY,因此F2中的红眼雌果蝇的基因型有XWXW和XWXw两种,D正确。

故选A。

3.A

摩尔根采用果蝇作为实验材料,利用假说-演绎法证明了基因在X染色体上,且进一步实验证实基因在染色体上是呈线性排列的。他选择果蝇作为实验材料的优点如下:果蝇繁殖速率较快;具有多对易于区分的相对性状;容易饲养,成本较低;染色体数目少,便于观察研究。

A、果蝇的染色体数目少,具有多种易于区分的相对性状,容易饲养,成本较低,繁殖速度较快,这些都是摩尔根选择它作为遗传杂交实验材料的优点,A正确;

B、果蝇X染色体与Y染色体存在同源区段和非同源区段,故果蝇X染色体上存在的基因如果存在于同源区段,在Y染色体上有对应的等位基因;果蝇X染色体上存在的基因如果存在于非同源区段,在Y染色体上没有对应的等位基因,B错误;

C、控制朱红眼和深红眼的基因位于同一条染色体上,即基因连锁,为非等位基因,C错误;

D、果蝇体细胞内的染色体分为常染色体(3对)和性染色体(1对);雄果蝇细胞中的染色体组成为常染色体(3对)+XY,雌果蝇的染色体组成为常染色体(3对)+XX,D错误。

故选A。

4.D

假说-演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。例如孟德尔的豌豆杂交实验、摩尔根研究的伴性遗传等。

分析题意,假说-演绎法中演绎推理步骤通常是测交的遗传图解,即用待测个体与隐性纯合子杂交,摩尔根用果蝇作为材料所完成的证明基因在染色体上的实验中,测交是用白眼雌性与红眼雄性杂交,最终得出眼色的遗传与性染色体相关联,D符合题意。

故选D。

5.D

萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说-演绎法证明基因在染色体上。

A、萨顿提出假说运用了类比推理法,A错误;

B、雄蝗虫2n=23,缺少一条性染色体,减数第一次分裂后得到的两个次级精母细胞中染色体数目为11或12条,减数第二次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目加倍,故有22或24条染色体,B错误;

C、雌蝗虫有丝分裂后期核DNA数与中期相同,C错误;

D、蝗虫雌配子染色体数目为12,雄配子中染色体数目为11或12,可能相同,D正确。

故选D。

6.B

题图分析:图中所示一条常染色体上有朱红眼基因(cn)和暗栗色眼基因(cl)两种基因;X染色体上有辰砂眼基因(v)和白眼基因(w)两种基因;等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置的基因,此题中的朱红眼基因和暗栗色眼基因位于一条染色体上,不属于等位基因,同理辰砂眼基因和白眼基因也不是等位基因。

A、因为朱红眼基因cn和暗栗色眼基因cl位于一条常染色体上,属于非等位基因,A正确;

B、在减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,则图中的常染色体和X染色体可能分别移向同一级,进入不同的细胞中,当该细胞处于减数分裂Ⅱ后期时,基因cn、cl、v、w则可能会出现在细胞的同一极,B错误;

C、在有丝分裂中期,细胞中的所有染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上,C正确;

D、基因v和w属于同源染色体上的非等位基因,在遗传时不遵循基因自由组合定律,即该果蝇产生配子时,基因v和w不遵循自由组合定律,D正确。

故选B。

7.C

果蝇的性别决定为XY型,甲图表示雌果蝇,乙图表示雄果蝇;果蝇是理想的遗传材料,具有体积小、易饲养、繁殖快、染色体少等优点;摩尔根利用假说演绎法证明了控制果蝇白眼的基因位于X染色体上。

A、图1中甲的2条性染色体都是X染色体,所以其性别是雌性,乙中的性染色体1条是X染色体,1条是Y染色体,所以其性别是雄性,果蝇体细胞中的染色体数目较少适合作为遗传学实验材料,A正确;

B、雌果蝇的体细胞内成对的常染色体形态、大小相同,性染色体的大小和形态也相同,B正确;

C、摩尔根提出的假说是为了解释为什么F2中的白眼果蝇都是雄性,而不是为了解释亲本中白眼果蝇的来源,C错误;

D、摩尔根通过果蝇的眼色遗传实验(包括杂交实验和测交实验)证明了基因位于染色体上,从而为萨顿的推论提供了实验证据,D项正确。

故选C。

8.B

分析题文描述:水稻的非糯性(W)和糯性(w)由一对等位基因控制,该对等位基因的遗传遵循基因的分离定律。纯种非糯性与糯性水稻的基因型分别为WW与ww,F1的基因型为Ww。

A、纯种非糯性与糯性水稻的基因型分别为WW与ww,二者杂交所得F1的基因型为Ww。F1产生的成熟花粉(配子)的基因型及其比例为W∶w=1∶1,选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉(W)和红色花粉(w)的比例为1∶1,A正确;

B、F2的基因型为1/4WW、1/2Ww、1/4ww。F2所有植株成熟花粉(配子)的基因型及其比例为W∶w=1∶1,用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1∶1,B错误;

C、观察F1(Ww)未成熟花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,即含2个用红色荧光标记的W基因的染色体与含2个用蓝色荧光标记的w基因的同源染色体正在分离,这是分离定律的直观证据,C正确;

D、观察F1(Ww)未成熟花粉时,染色单体已经形成,不同颜色的荧光点都是两个,如果发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点分别移向两极,说明形成该细胞时发生过同源染色体的非姐妹染色单体之间的片段交换,D正确。

故选B。

9.B

孟德尔发现遗传定律时运用的“假说—演绎法”的流程如下图所示(以一对相对性状的豌豆杂交实验为例):

A、孟德尔在一对相对性状的杂交实验中,针对F2中出现3∶1的性状分离比提出了问题,A正确;

B、同种生物,生物体产生的雌配子的数量比产生的雄配子的数量少,B错误;

C、孟德尔根据假说进行“演绎推理”:如果假说是正确的话,对F1高茎豌豆测交,则应出现1∶1的实验结果,C正确;

D、孟德尔的遗传定律适用于位于同源染色体上的等位基因及位于非同源染色体上的非等位基因控制的遗传现象,不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象,D正确。

故选B。

10.C

孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。

①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题)。

②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传团子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合)。

③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型)。

④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型)。

⑤得出结论(就是分离定律)。

A、孟德尔提出的基因分离定律的假说核心:生物体在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,A正确;

B、演绎推理的内容为:“若对F1(Dd)测交,子代表现型比例为1∶1”,B正确;

C、受精时,雌雄配子的结合是随机的;一般雄配子的数量要远远大于雌配子数量,C错误;

D、孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根证明基因在染色体上都用到了假说—演绎法,D正确。

故选C。

11.B

分析题图可知,基因M、n、y位于同一条染色体,为非等位基因。

A、果蝇的体细胞中含有II号染色体的数目可能是2、4(有丝分裂后期),不可能是1,A错误;

B、图中三种基因位于同一条染色体,互为非等位基因,遗传时每对等位基因都遵循基因的分离定律,三种基因之间不遵循基因的自由组合定律,B正确;

C、X、Y染色体为同源染色体,若该果蝇为雄性,则在减数第一次分裂时X、Y染色体会分离,C错误;

D、在另一条II号染色体的相同位置上存在的是图示中基因的相同基因或等位基因,D错误。

故选B。

12.C

减数分裂过程:

(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。

(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。

(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱的排布与细胞内;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、萨顿运用类比推理法,即将基因与染色体进行类比,在研究蝗虫减数分裂的过程中,提出了“基因在染色体上”这个假说,A正确;

B、根据题图可知,雄蝗虫只有1条X染色体,该蝗虫减数第一次分裂中期染色体的组成为22+X,B正确;

C、该蝗虫体细胞染色体数为23条,进行分裂时,可能出现的染色体数目共有46(有丝分裂后期、末期)、23(细胞分裂的间期,体细胞或减数第一次分裂)、12(减数第二次分裂前期、中期)、11(减数第二次分裂前期、中期)、24(减数第二次分裂后期、末期)、22(减数第二次分裂后期、末期)这6种可能情况,C错误;

D、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,左侧照片是实物图,不属于模型,D正确。

故选C。

13.(1)易饲喂、繁殖快、染色体少、生长周期短等

(2) X F1中雌性全为红眼,雄性红眼:白眼=1:1,眼色这一性状的遗传出现了性别差异

(3) XBXb XBY 1/2

(4) 雌 4

(5) 分离 假说-演绎

1、果蝇易饲养,繁殖周期短,后代数量大,体细胞中染色体数较少,相对性状多且区分明显,所以常作为研究遗传学的材料。2、果蝇的眼色受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。

(1)果蝇之所以广泛地被作为遗传学研究的实验材料的原因有:易饲养,繁殖周期短,后代数量大,体细胞中染色体数较少,相对性状多且区分明显等。

(2)两种红眼果蝇交配,后代中雌性全为红眼,雄性有红眼和白眼,且比例为1:1,眼色性状有性别差异,说明控制眼色的基因位于X染色体上。

(3)根据两只红眼交配后代出现了白眼,说明红眼为显性,且雌性全为红眼,雄性红眼:白眼=1:1,说明亲本的基因型是XBXb、XBY,后代雌果蝇的基因型是XBXB:XBXb=1:1,F1雌果蝇中纯合子所占比例为1/2。

(4)图中果蝇的性染色体组成为XX,则该果蝇为雌性。果蝇体细胞含有8条染色体,则产生的生殖细胞染色体数减半为4条。

(5)果蝇的眼色受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。摩尔根和孟德尔在研究遗传定律过程中都采用了假说-演绎法。

14.(1)子代数目多、具有易于区分的形状、容易培养或饲养

(2) 雄性 不育 Y或XY 亲本雄果蝇的某精原细胞在减数分裂Ⅰ后期时X、Y染色体未分开,进入了同一个次级精细胞中,从而形成了染色体组成为XY的异常精子

(3) 1∶1 红眼雌性∶白眼雄性∶白眼超雄=3∶2∶1

减数第一次分裂的主要特点是同源染色体分离,如果生殖细胞中同时出现XY染色体,则减数第一次分裂异常。减数第二次分裂的主要特点为着丝点分裂,如果生殖细胞中同时出现两条X(非同源染色体)或两条Y染色体,则是减数第二次分裂异常。

(1)豌豆作为遗传学实验材料容易取得成功的原因是:豌豆是严格的自花、闭花授粉植物,在自然状态下一般为纯种,豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察,豌豆的花大,易于操作,豌豆生长期短,易于栽培。果蝇适用于进行遗传学实验材料的原因:培养周期短,容易饲养,成本低;染色体数目少,便于观察;某些相对性状区分明显。所以两者共同具有的优点是子代数目多、具有易于区分的形状、容易培养或饲养。

(2)①根据题中信息可知性染色体组成为XO的果蝇的性指数为0.5,性别表现为雄性,该雄果蝇不含有Y染色体,因此是该雄果蝇不育的。

②染色体组成为XXY,说明多了一条X,因此可能是卵细胞异常(为XX),则精子为Y或精子异常(为XY),卵细胞为X。如果是卵细胞异常,则可能是由于母本减数第一次分裂(X的两条同源染色体未分离)或减数第二次分裂(X的两条子染色体未分离)异常所致;如果是精子异常(为XY),则是亲本雄果蝇的某精原细胞在减数分裂Ⅰ后期时X、Y染色体未分开,进入了同一个次级精细胞中,从而形成了染色体组成为XY的异常精子。

(3)红眼果蝇(XRYY)是雄果蝇,该红眼雄果蝇可产生的配子为1XR∶1YY∶2XRY∶2Y,该红眼雄果蝇与白眼雌果蝇(XrXr)杂交,F1中基因型以及比例为XRXr∶XrYY∶XRXrY∶XrY=1∶1∶2∶2,因此F1中染色体正常:染色体异常=1:1,F1的表型及比例为红眼雌性(XRXr+XRXrY)∶白眼雄性(XrY)∶白眼超雄(XrYY)=3∶2∶1。

15.(1)假说-演绎

(2) 灰体、红眼 常

不符合

4#四

减数第一次分裂前期

同源染色体上非姐妹染色单体的互换

F1为灰体,F2出现了黑体,因此灰体为显性,黑体为隐性,F1为红眼,F2出现了紫眼,因此红眼为显性。

自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。

(1)摩尔根运用假说-演绎法证明基因位于染色体上,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。

(2)①根据F1自交的结果,灰体自交出现黑体,说明灰体为显性,红眼自交后代出现紫眼,说明红眼为显性。

②科研人员利用黑体红眼果蝇与灰体紫眼果蝇进行正反交实验,F1均为灰体红眼,没有出现性别差异,说明这两对等位基因均位于常染色体上。

③体色(A/a)、眼色(B/b)相关的基因位于常染色体上,根据题意可知F1的基因型为AaBb,F1随机交配,F2并未出现9∶3∶3∶1的分离比,因此这两对性状的遗传不遵循自由组合定律。

④若用F1中灰体红眼雄果蝇(AaBb)与黑体紫眼雌果蝇(aabb)杂交,后代表现为黑体红眼(aaBb):灰体紫眼(Aabb)=1:1,可知F1中灰体红眼雄果蝇(AaBb)能产生两种配子Ab、aB,因此A与b在一条染色体上,a与B在一条染色体上,相应的基因位置为 。若用F1中灰体红眼雌果蝇与黑体紫眼雄果蝇杂交,后代比例为灰体紫眼(Aabb):黑体红眼(aaBb):灰体红眼(AaBb):黑体紫眼(aabb)=19:19:1:1,说明F1中灰体红眼雄果蝇(AaBb)能产生四种配子Ab、AB、aB、ab,但比例是19:19:1:1,正常情况下能产生Ab、aB两种配子,但灰体红眼雌果蝇部分初级卵母细胞在减数分裂过程中发生同源染色体上非姐妹染色单体的互换(减数第一次分裂前期),导致产生了AB、ab的配子,且四种配子的比例为Ab:aB:AB:ab=19:19:1:1。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

2.2 基因在染色体上 同步巩固练

2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册

一、单选题

1.利用荧光标记基因,得到某生物个体有丝分裂前期细胞基因在一对同源染色体上的位置图,由图分析,错误的是( )

A.通过遗传的染色体学说能更好的解释孟德尔的遗传定律

B.若其为杂合子,不考虑变异时图中方框内基因应该是等位基因

C.从图中荧光点分布来看,图中是一对含有染色单体的同源染色体

D.摩尔根证明基因在染色体上的实验使用了假说—演绎法的科学研究方法

2.摩尔根研究果蝇的眼色遗传实验过程如图所示,W和w表示眼色基因,下列相关叙述中错误的是( )

A.果蝇的眼色遗传实验和萨顿假说都证明了基因位于染色体上

B.摩尔根所做的假设是控制白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因

C.摩尔根的果蝇杂交实验和孟德尔的豌豆杂交实验都采用了假说-演绎法

D.F2中的红眼雌果蝇的基因型有XWXW、XWXw

3.1908年,天才的遗传学家摩尔根把果蝇带上了遗传学的历史舞台,约在此后30年的时间中,果蝇成为经典遗传学的“主角”。下列有关叙述正确的是( )

A.果蝇的染色体数目少,是摩尔根选择它作为遗传杂交实验材料的优点之一

B.果蝇X染色体上存在的基因,在Y染色体上一定没有对应的等位基因

C.在果蝇的某一条染色体上连锁有朱红眼、深红眼、短硬毛、截翅等基因,其中的朱红眼、深红眼基因是一对等位基因

D.雄果蝇细胞中的染色体组成为XY,雌果蝇细胞中染色体组成为XX

4.假说-演绎法是现代科学研究中常用的一种科学方法。下图为摩尔根用果蝇作为材料所完成的证明基因在染色体上的部分实验过程,其中属于假说-演绎法中演绎推理步骤的是( )

A. B.

C. D.

5.蝗虫的性别决定属于XO型,O代表缺少一条性染色体,雄蝗虫2n=23,雌蝗虫2n=24。萨顿利用蝗虫提出基因位于染色体上的假说。下列有关叙述正确的是( )

A.萨顿提出假说运用了假说—演绎法

B.雄蝗虫减数第二次分裂后期有23条染色体

C.雌蝗虫有丝分裂后期核DNA数是中期的两倍

D.蝗虫雌雄配子中染色体数目可能相同

6.下图为一只果蝇的两条染色体上部分基因分布示意图,下列叙述错误的是( )

A.朱红眼基因cn、暗栗色眼基因cl不是一对等位基因

B.在减数分裂Ⅱ后期,基因cn、cl、v、w不可能出现在细胞的同一极

C.在有丝分裂中期,X染色体和常染色体的着丝粒都排列在赤道板上

D.该果蝇产生配子时,基因v和w不遵循自由组合定律

7.图1表示甲、乙果蝇的体细胞中染色体组成示意图,图2表示果蝇杂交实验示意图。下列相关叙述错误的是( )

A.图1中乙为雄性,果蝇体细胞中染色体数目较少适合作为遗传学实验材料

B.图1中甲的体细胞内形态、大小相同的染色体是同源染色体

C.摩尔根解释亲本中白眼雄果蝇的来源时,提出了控制白眼的基因只位于X染色体上的假说

D.摩尔根通过图2所示的杂交实验及相应的测交实验,为萨顿的推论提供了实验证据

8.水稻的非糯性(W)对糯性(w)为显性,非糯性品系所含淀粉遇碘呈蓝色,糯性品系所含淀粉遇碘呈红色。将W基因用红色荧光标记,w基因用蓝色荧光标记(不考虑基因突变)。下面对纯种非糯性与糯性水稻杂交的子代的叙述错误的是( )

A.选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1∶1

B.选择F2所有植株成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为3∶1

C.观察F1未成熟花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,是分离定律的直观证据

D.观察F1未成熟花粉时,发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点同时移向一极,说明形成该细胞时发生过染色体片段交换

9.孟德尔运用“假说一演绎法”揭示了遗传学中的两大定律。下列关于该实验研究的叙述错误的是( )

A.孟德尔针对F2中出现3∶1的性状分离比提出问题

B.孟德尔所作假说内容之一是“生物体能产生数量相等的雌、雄配子”

C.“若对F1高茎豌豆测交,则应出现1∶1的实验结果”,属于“演绎推理”

D.孟德尔的遗传定律不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象

10.孟德尔利用豌豆进行杂交实验,并对实验结果分析后发现了生物性状遗传的基本定律。在探索遗传规律的过程中运用了假说-演绎法,下列相关叙述不正确的是( )

A.假说核心;生物体在形成配子时,成对的进传因子彼此分离分别进入不同的配子中

B.“若对F1(Dd)测交,子代表现型比例为1∶1”属于演绎推理的内容

C.受精时,雌雄配子的结合是随机的,雌雄配子的数量相等

D.孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根证明基因在染色体上都用到了假说—演绎法

11.如图表示果蝇II号染色体上部分基因的位置图,下列正确的是( )

A.果蝇的体细胞中含有II号染色体的数目可能是1、2、4

B.图中三种基因互为非等位基因,遗传时每对等位基因都遵循基因的分离定律,三种基因之间不遵循基因的自由组合定律

C.若该果蝇为雄性,则在减数第一次分裂时X、Y染色体可以自由组合

D.在另一条II号染色体的相同位置上存在的一定是图示中基因的等位基因

12.雌蝗虫体细胞内染色体数为2n=24(22+XX),雄蝗虫体细胞内染色体数为2n=23(22+X)。下图左侧为某只蝗虫细胞减数分裂时的显微照片,研究人员对其染色体进行分析后得到右侧图示。下列相关分析错误的是( )

A.萨顿曾在研究蝗虫减数分裂过程中,提出了“基因在染色体上”的假说

B.该蝗虫减数第一次分裂中期染色体的组成为22+X

C.该蝗虫体内细胞的染色体数目只有46、23、12、11、22五种可能情况

D.左侧照片不属于该蝗虫减数分裂特定时期的物理模型

二、非选择题

13.摩尔根通过研究果蝇的实验证明了萨顿假说,之后果蝇也作为“模式生物”进入科学家的视野。果蝇的眼色有红眼和白眼,受一对等位基因B、b控制。两只红眼果蝇交配,F1表型如下图所示。请分析回答下列问题:

(1)摩尔根运用果蝇进行杂交实验,果蝇为什么是适合进行遗传学研究的实验材料? (答出两点即可)

(2)控制果蝇眼色的基因位于 (X/常)染色体上,判断依据是 。

(3)亲本果蝇的基因型是 和 ,F1雌果蝇中纯合子所占比例为 。

(4)图表示的是 性果蝇体细胞的染色体组成,该果蝇产生的正常生殖细胞中有 条染色体。

(5)果蝇的眼色遗传遵循基因的 定律,摩尔根和孟德尔一样,都采用了 法。

14.果蝇(2n)是遗传学中常用的实验材料。回答下列有关问题:

(1)果蝇与豌豆都是遗传学中常用的实验材料,两者共同具有的优点是 (答出2点)。

(2)果蝇的性指数(X染色体数目与染色体组数之比)决定果蝇的性别。当性指数=0.5时,果蝇表现为雄性;当性指数=1时,果蝇表现为雌性;当性指数>1时,果蝇表现为超雌;其余性指数的果蝇不能存活。果蝇的Y染色体只与精子的发生有关,有Y染色体的雄果蝇才可育,如表所示。

性染色体组成 XY XX XO OY XXX XXY XYY

性别表现 雄性 雌性 死亡 超雌 超雄

育性 可育 可育 可育 可育

①据表分析,性染色体组成为XO的果蝇的性别表现为 ,该果蝇的育性表现为 (填“可育”或“不育”)。

②让性染色体组成正常的雄果蝇和雌果蝇杂交,F1中出现了一只性染色体组成为XXY的子代,该果蝇的精子的染色体组成可能是 ,其中异常的精子形成的原因是 。

(3)果蝇的红眼(XR)对白眼(Xr)为显性。现有红眼果蝇,其染色体组成为XYY,与正常白眼果蝇杂交,F1中染色体正常:染色体异常= ,F1表型及比例为 (写出性别)。

15.摩尔根用果蝇(2N=8)作为遗传实验材料,证明了基因位于染色体上。

(1)摩尔根证明基因位于染色体上,使用了 法。

(2)研究人员还对果蝇常染色体上的两对性状:体色(A/a)、眼色(B/b)进行了相关研究。实验结果如下表:

P 黑体红眼♀ 灰体紫眼♂

F1 灰体红眼

F2 灰体红眼:灰体紫眼:黑体红眼2:1:1

①由实验结果可知果蝇体色和眼色的显性性状分别为 。

②科研人员利用黑体红眼果蝇与灰体紫眼果蝇进行正反交实验,F1均为灰体红眼。该实验结果表明这两对等位基因均位于 (填“常”或“X”)染色体上。

③这两对性状的遗传 (“符合”或“不符合”)自由组合定律。

④若用F1中灰体红眼雄果蝇与黑体紫眼雌果蝇杂交,后代表现为黑体红眼:灰体紫眼=1:1,据此结果请在图中标明B、b基因所在的位置 。若用F1中灰体红眼雌果蝇与黑体紫眼雄果蝇杂交,后代比例为灰体紫眼:黑体红眼:灰体红眼:黑体紫眼=19:19:1:1,则说明雌果蝇产生了 种配子,出现上述现象的原因是部分初级卵母细胞在减数分裂过程的 (填时期)发生了 。

参考答案

1.B

图示为摩尔根等人利用荧光标记各个基因,根据其不同荧光点的位置分布可以说明基因在染色体上呈线性排列。图示为一对同源染色体,且每条染色体含有两个染色单体。

A、染色体是基因的主要载体,所以通过遗传的染色体学说能更好的解释孟德尔的遗传定律,A正确;

B、若其为杂合子,不考虑变异时图中方框内基因应该是复制来的相同基因,B错误;

C、从图中荧光点分布来看,且每条染色体上的同一位置都有两个基因,因此图中是一对含有染色单体的同源染色体,C正确;

D、萨顿运用类比﹣推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根证明基因在染色体上的实验使用了假说—演绎法的科学研究方法,D正确。

故选B。

2.A

根据题意和图示分析可知:图中红眼与白眼杂交,F1均为红眼,说明红眼相对于白眼是显性性状。F2红眼有雌性和雄性,白眼只有雄性,说明与性别相关联,相关基因在X染色体上。

A、萨顿假说没有证明基因位于染色体上,A错误;

B、摩尔根根据白眼表型只出现在雄性个体中的现象,假设控制白眼的基因只位于X染色体上,而Y染色体上不含有它的等位基因,B正确;

C、孟德尔遗传规律的研究过程和摩尔根果蝇眼色遗传的研究过程均采用D了假说—演绎法,C正确;

D、F1均为红眼,说明红眼相对于白眼是显性性状,且控制白眼的基因只位于X染色体上,根据F2性状分离比为3:1,可推出F1的基因型为XWXw、XWY,因此F2中的红眼雌果蝇的基因型有XWXW和XWXw两种,D正确。

故选A。

3.A

摩尔根采用果蝇作为实验材料,利用假说-演绎法证明了基因在X染色体上,且进一步实验证实基因在染色体上是呈线性排列的。他选择果蝇作为实验材料的优点如下:果蝇繁殖速率较快;具有多对易于区分的相对性状;容易饲养,成本较低;染色体数目少,便于观察研究。

A、果蝇的染色体数目少,具有多种易于区分的相对性状,容易饲养,成本较低,繁殖速度较快,这些都是摩尔根选择它作为遗传杂交实验材料的优点,A正确;

B、果蝇X染色体与Y染色体存在同源区段和非同源区段,故果蝇X染色体上存在的基因如果存在于同源区段,在Y染色体上有对应的等位基因;果蝇X染色体上存在的基因如果存在于非同源区段,在Y染色体上没有对应的等位基因,B错误;

C、控制朱红眼和深红眼的基因位于同一条染色体上,即基因连锁,为非等位基因,C错误;

D、果蝇体细胞内的染色体分为常染色体(3对)和性染色体(1对);雄果蝇细胞中的染色体组成为常染色体(3对)+XY,雌果蝇的染色体组成为常染色体(3对)+XX,D错误。

故选A。

4.D

假说-演绎法:在观察和分析基础上提出问题以后,通过推理和想像提出解释问题的假说,根据假说进行演绎推理,再通过实验检验演绎推理的结论。如果实验结果与预期结论相符,就证明假说是正确的,反之,则说明假说是错误的。例如孟德尔的豌豆杂交实验、摩尔根研究的伴性遗传等。

分析题意,假说-演绎法中演绎推理步骤通常是测交的遗传图解,即用待测个体与隐性纯合子杂交,摩尔根用果蝇作为材料所完成的证明基因在染色体上的实验中,测交是用白眼雌性与红眼雄性杂交,最终得出眼色的遗传与性染色体相关联,D符合题意。

故选D。

5.D

萨顿运用类比推理的方法提出基因在染色体的假说,摩尔根运用假说-演绎法证明基因在染色体上。

A、萨顿提出假说运用了类比推理法,A错误;

B、雄蝗虫2n=23,缺少一条性染色体,减数第一次分裂后得到的两个次级精母细胞中染色体数目为11或12条,减数第二次分裂后期着丝粒分裂,染色体数目加倍,故有22或24条染色体,B错误;

C、雌蝗虫有丝分裂后期核DNA数与中期相同,C错误;

D、蝗虫雌配子染色体数目为12,雄配子中染色体数目为11或12,可能相同,D正确。

故选D。

6.B

题图分析:图中所示一条常染色体上有朱红眼基因(cn)和暗栗色眼基因(cl)两种基因;X染色体上有辰砂眼基因(v)和白眼基因(w)两种基因;等位基因是指位于一对同源染色体的相同位置的基因,此题中的朱红眼基因和暗栗色眼基因位于一条染色体上,不属于等位基因,同理辰砂眼基因和白眼基因也不是等位基因。

A、因为朱红眼基因cn和暗栗色眼基因cl位于一条常染色体上,属于非等位基因,A正确;

B、在减数分裂Ⅰ后期,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,则图中的常染色体和X染色体可能分别移向同一级,进入不同的细胞中,当该细胞处于减数分裂Ⅱ后期时,基因cn、cl、v、w则可能会出现在细胞的同一极,B错误;

C、在有丝分裂中期,细胞中的所有染色体的着丝粒都排列在细胞中央的赤道板上,C正确;

D、基因v和w属于同源染色体上的非等位基因,在遗传时不遵循基因自由组合定律,即该果蝇产生配子时,基因v和w不遵循自由组合定律,D正确。

故选B。

7.C

果蝇的性别决定为XY型,甲图表示雌果蝇,乙图表示雄果蝇;果蝇是理想的遗传材料,具有体积小、易饲养、繁殖快、染色体少等优点;摩尔根利用假说演绎法证明了控制果蝇白眼的基因位于X染色体上。

A、图1中甲的2条性染色体都是X染色体,所以其性别是雌性,乙中的性染色体1条是X染色体,1条是Y染色体,所以其性别是雄性,果蝇体细胞中的染色体数目较少适合作为遗传学实验材料,A正确;

B、雌果蝇的体细胞内成对的常染色体形态、大小相同,性染色体的大小和形态也相同,B正确;

C、摩尔根提出的假说是为了解释为什么F2中的白眼果蝇都是雄性,而不是为了解释亲本中白眼果蝇的来源,C错误;

D、摩尔根通过果蝇的眼色遗传实验(包括杂交实验和测交实验)证明了基因位于染色体上,从而为萨顿的推论提供了实验证据,D项正确。

故选C。

8.B

分析题文描述:水稻的非糯性(W)和糯性(w)由一对等位基因控制,该对等位基因的遗传遵循基因的分离定律。纯种非糯性与糯性水稻的基因型分别为WW与ww,F1的基因型为Ww。

A、纯种非糯性与糯性水稻的基因型分别为WW与ww,二者杂交所得F1的基因型为Ww。F1产生的成熟花粉(配子)的基因型及其比例为W∶w=1∶1,选择F1成熟花粉用碘液染色,理论上蓝色花粉(W)和红色花粉(w)的比例为1∶1,A正确;

B、F2的基因型为1/4WW、1/2Ww、1/4ww。F2所有植株成熟花粉(配子)的基因型及其比例为W∶w=1∶1,用碘液染色,理论上蓝色花粉和红色花粉的比例为1∶1,B错误;

C、观察F1(Ww)未成熟花粉时,发现2个红色荧光点和2个蓝色荧光点分别移向两极,即含2个用红色荧光标记的W基因的染色体与含2个用蓝色荧光标记的w基因的同源染色体正在分离,这是分离定律的直观证据,C正确;

D、观察F1(Ww)未成熟花粉时,染色单体已经形成,不同颜色的荧光点都是两个,如果发现1个红色荧光点和1个蓝色荧光点分别移向两极,说明形成该细胞时发生过同源染色体的非姐妹染色单体之间的片段交换,D正确。

故选B。

9.B

孟德尔发现遗传定律时运用的“假说—演绎法”的流程如下图所示(以一对相对性状的豌豆杂交实验为例):

A、孟德尔在一对相对性状的杂交实验中,针对F2中出现3∶1的性状分离比提出了问题,A正确;

B、同种生物,生物体产生的雌配子的数量比产生的雄配子的数量少,B错误;

C、孟德尔根据假说进行“演绎推理”:如果假说是正确的话,对F1高茎豌豆测交,则应出现1∶1的实验结果,C正确;

D、孟德尔的遗传定律适用于位于同源染色体上的等位基因及位于非同源染色体上的非等位基因控制的遗传现象,不可以解释所有有性生殖生物的遗传现象,D正确。

故选B。

10.C

孟德尔发现遗传定律用了假说—演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。

①提出问题(在纯合亲本杂交和F1自交两组豌豆遗传实验基础上提出问题)。

②做出假设(生物的性状是由细胞中的遗传团子决定的;体细胞中的遗传因子成对存在;配子中的遗传因子成单存在;受精时雌雄配子随机结合)。

③演绎推理(如果这个假说是正确的,这样F1会产生两种数量相等的配子,这样测交后代应该会产生两种数量相等的类型)。

④实验验证(测交实验验证,结果确实产生了两种数量相等的类型)。

⑤得出结论(就是分离定律)。

A、孟德尔提出的基因分离定律的假说核心:生物体在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,分别进入不同的配子中,A正确;

B、演绎推理的内容为:“若对F1(Dd)测交,子代表现型比例为1∶1”,B正确;

C、受精时,雌雄配子的结合是随机的;一般雄配子的数量要远远大于雌配子数量,C错误;

D、孟德尔的豌豆杂交实验和摩尔根证明基因在染色体上都用到了假说—演绎法,D正确。

故选C。

11.B

分析题图可知,基因M、n、y位于同一条染色体,为非等位基因。

A、果蝇的体细胞中含有II号染色体的数目可能是2、4(有丝分裂后期),不可能是1,A错误;

B、图中三种基因位于同一条染色体,互为非等位基因,遗传时每对等位基因都遵循基因的分离定律,三种基因之间不遵循基因的自由组合定律,B正确;

C、X、Y染色体为同源染色体,若该果蝇为雄性,则在减数第一次分裂时X、Y染色体会分离,C错误;

D、在另一条II号染色体的相同位置上存在的是图示中基因的相同基因或等位基因,D错误。

故选B。

12.C

减数分裂过程:

(1)减数第一次分裂前的间期:染色体的复制。

(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。

(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱的排布与细胞内;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、萨顿运用类比推理法,即将基因与染色体进行类比,在研究蝗虫减数分裂的过程中,提出了“基因在染色体上”这个假说,A正确;

B、根据题图可知,雄蝗虫只有1条X染色体,该蝗虫减数第一次分裂中期染色体的组成为22+X,B正确;

C、该蝗虫体细胞染色体数为23条,进行分裂时,可能出现的染色体数目共有46(有丝分裂后期、末期)、23(细胞分裂的间期,体细胞或减数第一次分裂)、12(减数第二次分裂前期、中期)、11(减数第二次分裂前期、中期)、24(减数第二次分裂后期、末期)、22(减数第二次分裂后期、末期)这6种可能情况,C错误;

D、模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,左侧照片是实物图,不属于模型,D正确。

故选C。

13.(1)易饲喂、繁殖快、染色体少、生长周期短等

(2) X F1中雌性全为红眼,雄性红眼:白眼=1:1,眼色这一性状的遗传出现了性别差异

(3) XBXb XBY 1/2

(4) 雌 4

(5) 分离 假说-演绎

1、果蝇易饲养,繁殖周期短,后代数量大,体细胞中染色体数较少,相对性状多且区分明显,所以常作为研究遗传学的材料。2、果蝇的眼色受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。

(1)果蝇之所以广泛地被作为遗传学研究的实验材料的原因有:易饲养,繁殖周期短,后代数量大,体细胞中染色体数较少,相对性状多且区分明显等。

(2)两种红眼果蝇交配,后代中雌性全为红眼,雄性有红眼和白眼,且比例为1:1,眼色性状有性别差异,说明控制眼色的基因位于X染色体上。

(3)根据两只红眼交配后代出现了白眼,说明红眼为显性,且雌性全为红眼,雄性红眼:白眼=1:1,说明亲本的基因型是XBXb、XBY,后代雌果蝇的基因型是XBXB:XBXb=1:1,F1雌果蝇中纯合子所占比例为1/2。

(4)图中果蝇的性染色体组成为XX,则该果蝇为雌性。果蝇体细胞含有8条染色体,则产生的生殖细胞染色体数减半为4条。

(5)果蝇的眼色受一对等位基因控制,遵循基因的分离定律。摩尔根和孟德尔在研究遗传定律过程中都采用了假说-演绎法。

14.(1)子代数目多、具有易于区分的形状、容易培养或饲养

(2) 雄性 不育 Y或XY 亲本雄果蝇的某精原细胞在减数分裂Ⅰ后期时X、Y染色体未分开,进入了同一个次级精细胞中,从而形成了染色体组成为XY的异常精子

(3) 1∶1 红眼雌性∶白眼雄性∶白眼超雄=3∶2∶1

减数第一次分裂的主要特点是同源染色体分离,如果生殖细胞中同时出现XY染色体,则减数第一次分裂异常。减数第二次分裂的主要特点为着丝点分裂,如果生殖细胞中同时出现两条X(非同源染色体)或两条Y染色体,则是减数第二次分裂异常。

(1)豌豆作为遗传学实验材料容易取得成功的原因是:豌豆是严格的自花、闭花授粉植物,在自然状态下一般为纯种,豌豆具有多对易于区分的相对性状,易于观察,豌豆的花大,易于操作,豌豆生长期短,易于栽培。果蝇适用于进行遗传学实验材料的原因:培养周期短,容易饲养,成本低;染色体数目少,便于观察;某些相对性状区分明显。所以两者共同具有的优点是子代数目多、具有易于区分的形状、容易培养或饲养。

(2)①根据题中信息可知性染色体组成为XO的果蝇的性指数为0.5,性别表现为雄性,该雄果蝇不含有Y染色体,因此是该雄果蝇不育的。

②染色体组成为XXY,说明多了一条X,因此可能是卵细胞异常(为XX),则精子为Y或精子异常(为XY),卵细胞为X。如果是卵细胞异常,则可能是由于母本减数第一次分裂(X的两条同源染色体未分离)或减数第二次分裂(X的两条子染色体未分离)异常所致;如果是精子异常(为XY),则是亲本雄果蝇的某精原细胞在减数分裂Ⅰ后期时X、Y染色体未分开,进入了同一个次级精细胞中,从而形成了染色体组成为XY的异常精子。

(3)红眼果蝇(XRYY)是雄果蝇,该红眼雄果蝇可产生的配子为1XR∶1YY∶2XRY∶2Y,该红眼雄果蝇与白眼雌果蝇(XrXr)杂交,F1中基因型以及比例为XRXr∶XrYY∶XRXrY∶XrY=1∶1∶2∶2,因此F1中染色体正常:染色体异常=1:1,F1的表型及比例为红眼雌性(XRXr+XRXrY)∶白眼雄性(XrY)∶白眼超雄(XrYY)=3∶2∶1。

15.(1)假说-演绎

(2) 灰体、红眼 常

不符合

4#四

减数第一次分裂前期

同源染色体上非姐妹染色单体的互换

F1为灰体,F2出现了黑体,因此灰体为显性,黑体为隐性,F1为红眼,F2出现了紫眼,因此红眼为显性。

自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。

(1)摩尔根运用假说-演绎法证明基因位于染色体上,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。

(2)①根据F1自交的结果,灰体自交出现黑体,说明灰体为显性,红眼自交后代出现紫眼,说明红眼为显性。

②科研人员利用黑体红眼果蝇与灰体紫眼果蝇进行正反交实验,F1均为灰体红眼,没有出现性别差异,说明这两对等位基因均位于常染色体上。

③体色(A/a)、眼色(B/b)相关的基因位于常染色体上,根据题意可知F1的基因型为AaBb,F1随机交配,F2并未出现9∶3∶3∶1的分离比,因此这两对性状的遗传不遵循自由组合定律。

④若用F1中灰体红眼雄果蝇(AaBb)与黑体紫眼雌果蝇(aabb)杂交,后代表现为黑体红眼(aaBb):灰体紫眼(Aabb)=1:1,可知F1中灰体红眼雄果蝇(AaBb)能产生两种配子Ab、aB,因此A与b在一条染色体上,a与B在一条染色体上,相应的基因位置为 。若用F1中灰体红眼雌果蝇与黑体紫眼雄果蝇杂交,后代比例为灰体紫眼(Aabb):黑体红眼(aaBb):灰体红眼(AaBb):黑体紫眼(aabb)=19:19:1:1,说明F1中灰体红眼雄果蝇(AaBb)能产生四种配子Ab、AB、aB、ab,但比例是19:19:1:1,正常情况下能产生Ab、aB两种配子,但灰体红眼雌果蝇部分初级卵母细胞在减数分裂过程中发生同源染色体上非姐妹染色单体的互换(减数第一次分裂前期),导致产生了AB、ab的配子,且四种配子的比例为Ab:aB:AB:ab=19:19:1:1。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成