第2章 基因和染色体的关系 章末基础闯关试题 2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册

文档属性

| 名称 | 第2章 基因和染色体的关系 章末基础闯关试题 2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 719.5KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-04 18:31:03 | ||

图片预览

文档简介

中小学教育资源及组卷应用平台

基因和染色体的关系 章末基础闯关试题

2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册

一、单选题

1.减数第一次分裂的前期,染色体变化的特点是( )

A.染色体的复制

B.染色体排列在赤道板上

C.着丝点分裂后,一条染色体变成两条染色体

D.同源染色体发生联会,形成四分体

2.某兴趣小组以蝗虫(2n=24)为实验材料,通过显微镜观察到某细胞中每条染色体的着丝粒已经分裂,其染色体有24条,且细胞是均等分裂的。不考虑变异,下列分析错误的是( )

A.该细胞的名称可能是初级精母细胞

B.该细胞中染色体数与核 DNA 数相等

C.该细胞可能来自雌性蝗虫

D.该细胞中不含同源染色体

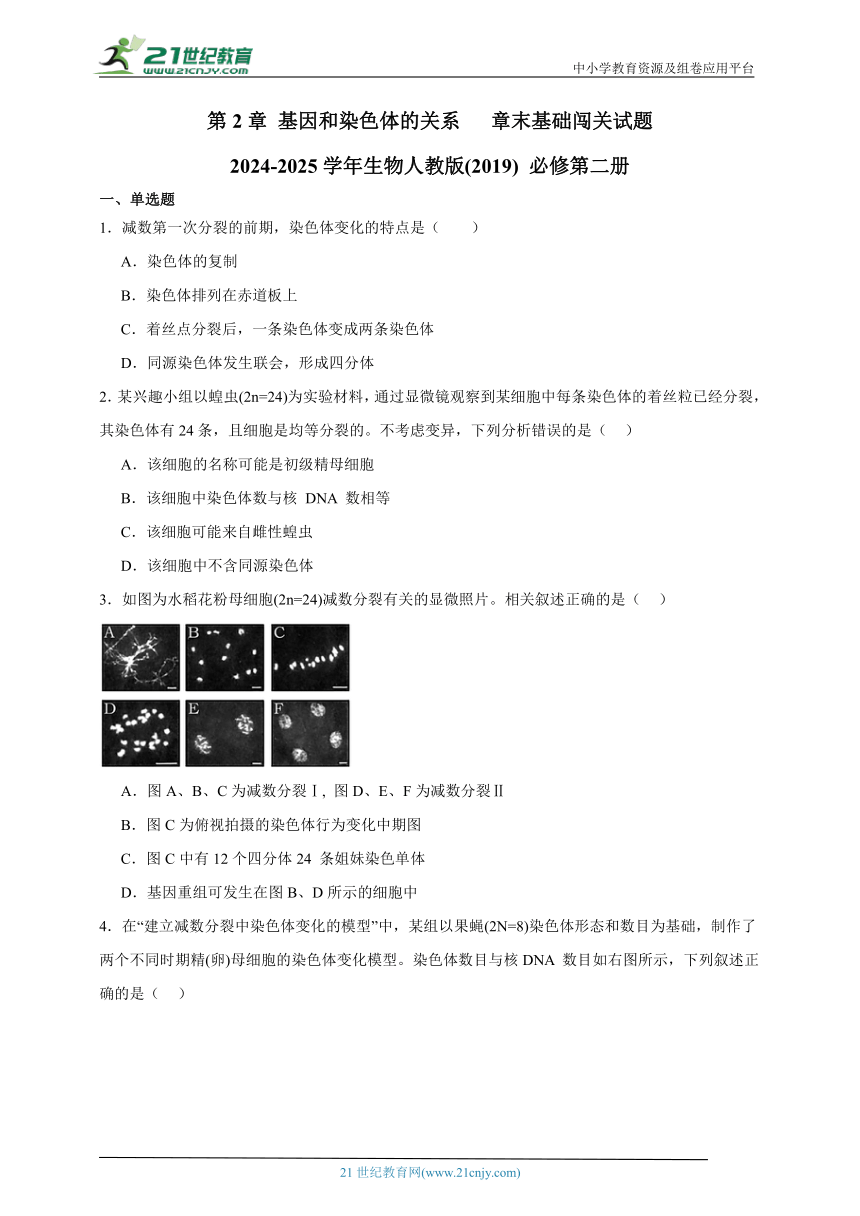

3.如图为水稻花粉母细胞(2n=24)减数分裂有关的显微照片。相关叙述正确的是( )

A.图A、B、C为减数分裂Ⅰ, 图D、E、F为减数分裂Ⅱ

B.图C为俯视拍摄的染色体行为变化中期图

C.图C中有12个四分体24 条姐妹染色单体

D.基因重组可发生在图B、D所示的细胞中

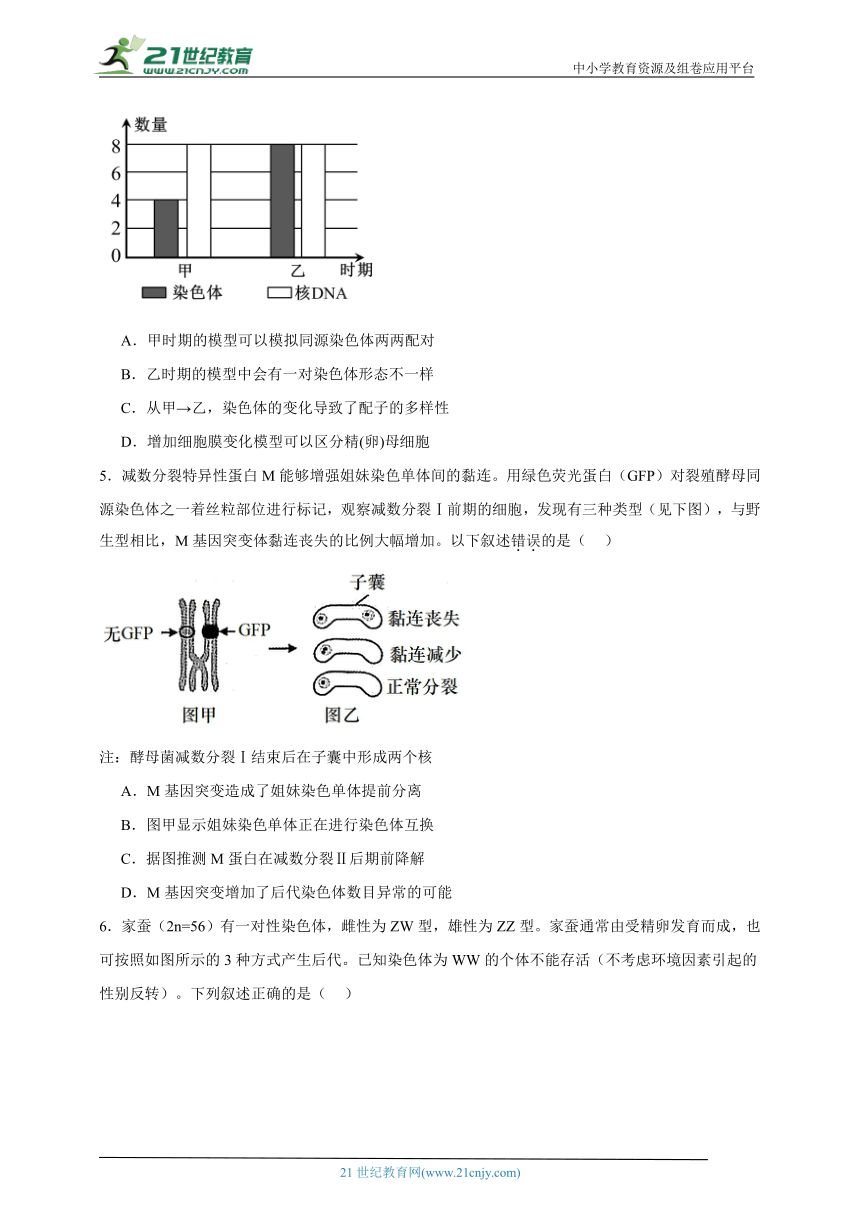

4.在“建立减数分裂中染色体变化的模型”中,某组以果蝇(2N=8)染色体形态和数目为基础,制作了两个不同时期精(卵)母细胞的染色体变化模型。染色体数目与核DNA 数目如右图所示,下列叙述正确的是( )

A.甲时期的模型可以模拟同源染色体两两配对

B.乙时期的模型中会有一对染色体形态不一样

C.从甲→乙,染色体的变化导致了配子的多样性

D.增加细胞膜变化模型可以区分精(卵)母细胞

5.减数分裂特异性蛋白M能够增强姐妹染色单体间的黏连。用绿色荧光蛋白(GFP)对裂殖酵母同源染色体之一着丝粒部位进行标记,观察减数分裂Ⅰ前期的细胞,发现有三种类型(见下图),与野生型相比,M基因突变体黏连丧失的比例大幅增加。以下叙述错误的是( )

注:酵母菌减数分裂Ⅰ结束后在子囊中形成两个核

A.M基因突变造成了姐妹染色单体提前分离

B.图甲显示姐妹染色单体正在进行染色体互换

C.据图推测M蛋白在减数分裂Ⅱ后期前降解

D.M基因突变增加了后代染色体数目异常的可能

6.家蚕(2n=56)有一对性染色体,雌性为ZW型,雄性为ZZ型。家蚕通常由受精卵发育而成,也可按照如图所示的3种方式产生后代。已知染色体为WW的个体不能存活(不考虑环境因素引起的性别反转)。下列叙述正确的是( )

A.家蚕卵原细胞中染色体的形态有28种

B.①的结果源于MⅡ性染色体未分离

C.②的子代雄性性染色体组成具有2种类型

D.③的子代性别比例为雌∶雄=4∶1

7.下列关于减数分裂和受精作用的叙述,错误的是( )

A.减数分裂过程中,细胞分裂两次,但染色体、DNA 只复制一次

B.精细胞变形为精子,所发生复杂的变形,为受精作用提供了保证

C.受精作用过程中,精子和卵细胞结合的随机性可导致后代出现多样性

D.受精作用完成后,受精卵中的遗传物质一半来自母方,一半来自父方

8.孟德尔、摩尔根分别以豌豆和果蝇为实验材料,运用科学的研究方法在遗传学研究中都取得重大的成功。虽然他们所用实验材料不同,但研究过程存在许多相同点。下列对他们成功原因的分析,错误的是( )

A.观察、分析实验,提出解释性状分离现象的假说,设计测交实验验证假说

B.分析多种相对性状各自的遗传结果,运用归纳法总结遗传因子的传递规律

C.以一对相对性状遗传的研究成果为基础,逐步拓展到多对相对性状的研究

D.所选实验材料具有性状易区分、子代数量多、由性染色体控制性别等优点

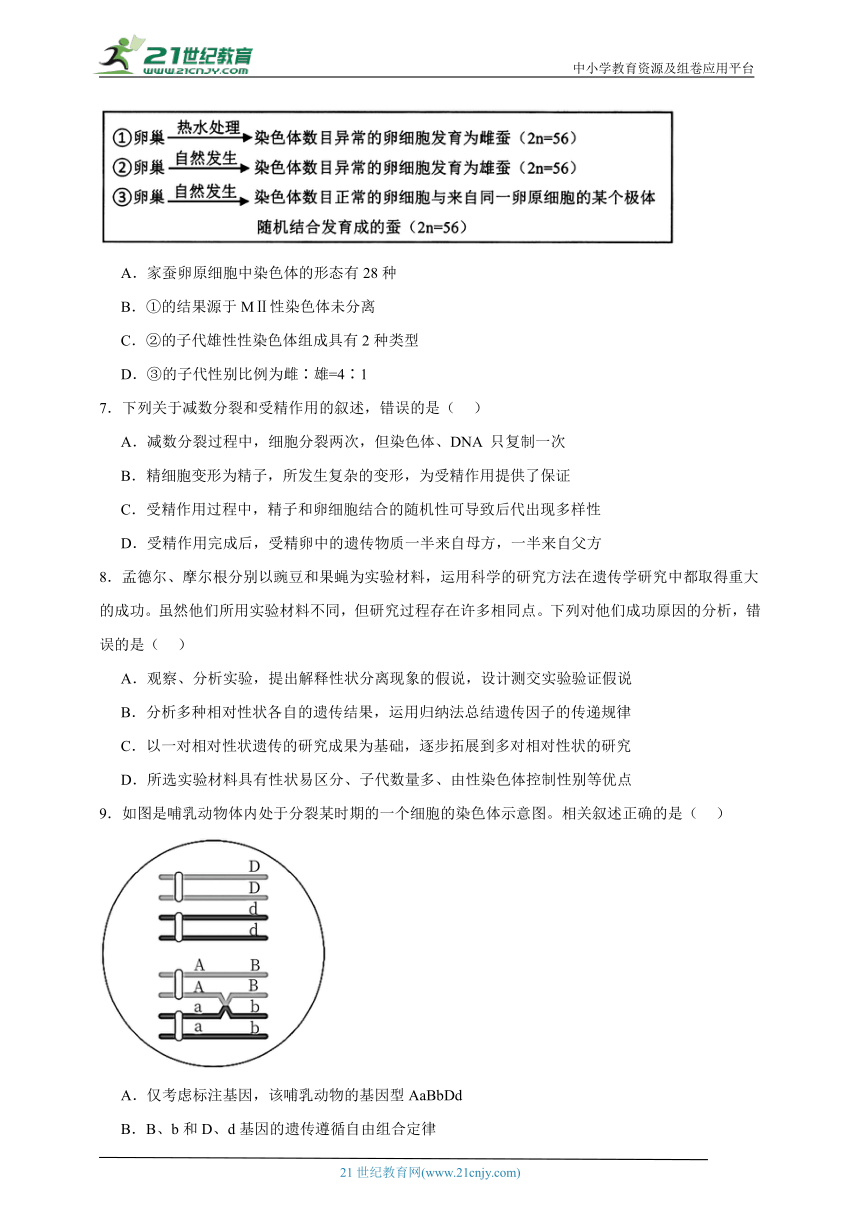

9.如图是哺乳动物体内处于分裂某时期的一个细胞的染色体示意图。相关叙述正确的是( )

A.仅考虑标注基因,该哺乳动物的基因型AaBbDd

B.B、b和D、d基因的遗传遵循自由组合定律

C.该细胞处在减数分裂第一次分裂中期

D.该细胞分裂完成后可以产生4种不同基因型的精子

10.孟德尔和摩尔根等科学家利用假说-演绎法总结出了遗传学“三大定律”。下列有关孟德尔和摩尔根等遗传学实验说法不正确的是( )

A.分离定律和自由组合定律的提出,与孟德尔利用豌豆进行的杂交实验密切相关

B.摩尔根利用果蝇进行杂交实验证明了控制果蝇眼色的基因位于X染色体上

C.在孟德尔的研究过程中“预测F1与隐性纯合子的测交结果”属于演绎推理的内容

D.孟德尔一对相对性状杂交实验提出假说的核心内容是“在体细胞中遗传因子是成对存在的”

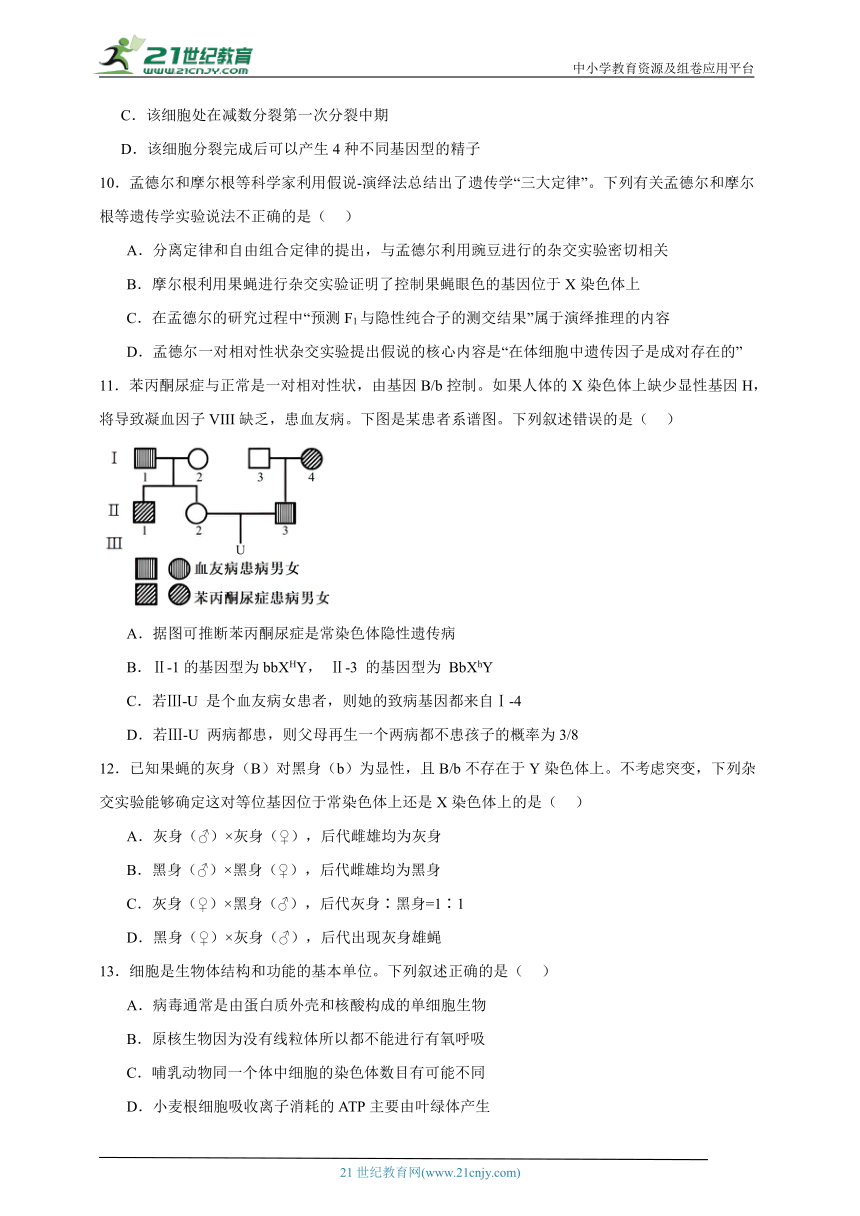

11.苯丙酮尿症与正常是一对相对性状,由基因B/b控制。如果人体的X染色体上缺少显性基因H,将导致凝血因子VIII缺乏,患血友病。下图是某患者系谱图。下列叙述错误的是( )

A.据图可推断苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病

B.Ⅱ-1的基因型为bbXHY, Ⅱ-3 的基因型为 BbXhY

C.若Ⅲ-U 是个血友病女患者,则她的致病基因都来自Ⅰ-4

D.若Ⅲ-U 两病都患,则父母再生一个两病都不患孩子的概率为3/8

12.已知果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,且B/b不存在于Y染色体上。不考虑突变,下列杂交实验能够确定这对等位基因位于常染色体上还是X染色体上的是( )

A.灰身(♂)×灰身(♀),后代雌雄均为灰身

B.黑身(♂)×黑身(♀),后代雌雄均为黑身

C.灰身(♀)×黑身(♂),后代灰身∶黑身=1∶1

D.黑身(♀)×灰身(♂),后代出现灰身雄蝇

13.细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是( )

A.病毒通常是由蛋白质外壳和核酸构成的单细胞生物

B.原核生物因为没有线粒体所以都不能进行有氧呼吸

C.哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同

D.小麦根细胞吸收离子消耗的ATP主要由叶绿体产生

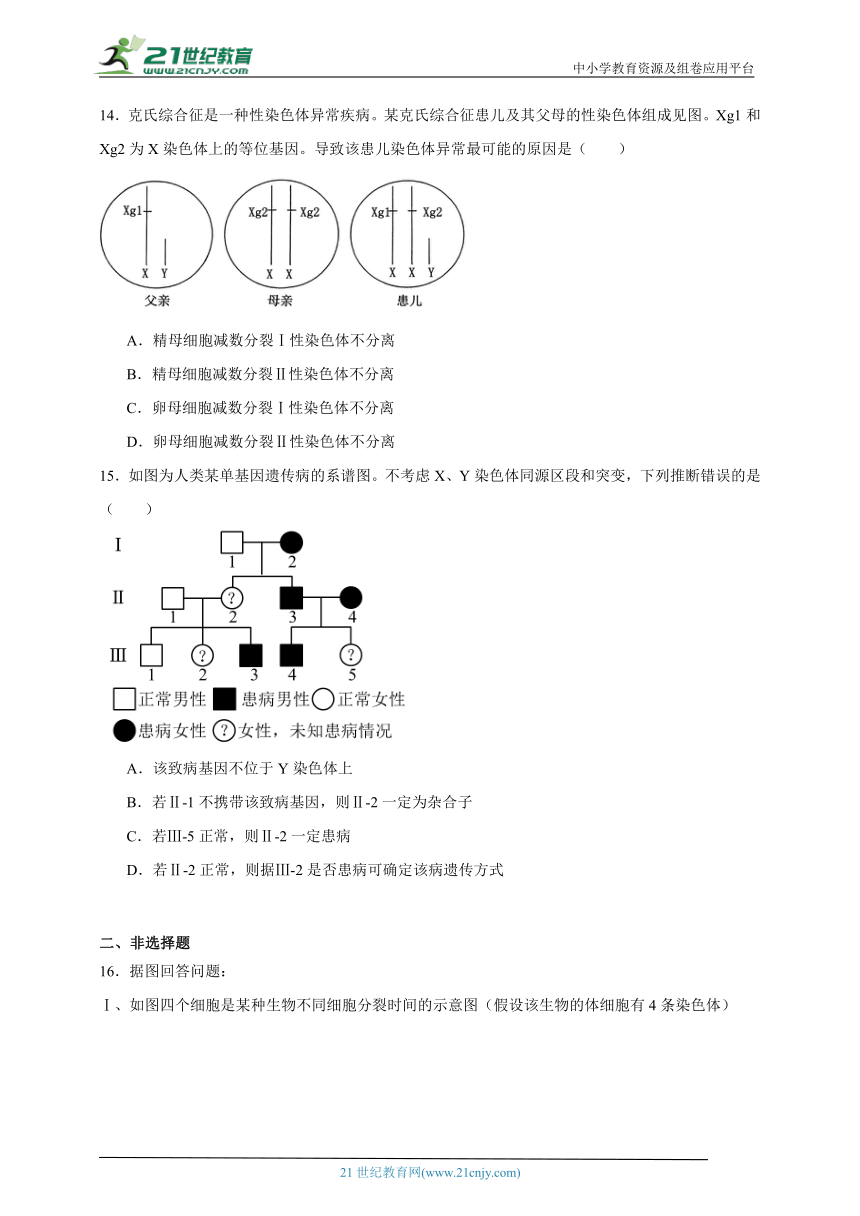

14.克氏综合征是一种性染色体异常疾病。某克氏综合征患儿及其父母的性染色体组成见图。Xg1和Xg2为X染色体上的等位基因。导致该患儿染色体异常最可能的原因是( )

A.精母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离

B.精母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离

C.卵母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离

D.卵母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离

15.如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑X、Y染色体同源区段和突变,下列推断错误的是( )

A.该致病基因不位于Y染色体上

B.若Ⅱ-1不携带该致病基因,则Ⅱ-2一定为杂合子

C.若Ⅲ-5正常,则Ⅱ-2一定患病

D.若Ⅱ-2正常,则据Ⅲ-2是否患病可确定该病遗传方式

二、非选择题

16.据图回答问题:

Ⅰ、如图四个细胞是某种生物不同细胞分裂时间的示意图(假设该生物的体细胞有4条染色体)

(1)在A、B、C、D中属于减数分裂的是 。

(2)具有同源染色体的细胞是 。

(3)不具有姐妹染色单体的细胞有 。

(4)如上述所示的细胞分裂发生在同一部位,则该部位可能是 ;如果其分裂有连续性的话,则分裂发生的先后顺序为 。

Ⅱ、如图是表示某种生物的细胞内染色体及DNA相对量变化的曲线图。根据此曲线回答下列问题:(注:横坐标各个区域代表细胞分裂的各个时期,区域的大小和各个时期所需的时间不成比例)

(5)图中0﹣8时期表示细胞的 分裂过程。

(6)细胞内含有同源染色体的区间是 和 。

(7)若该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞核中的DNA分子数在l﹣4时期为 条。

(8)着丝点分裂分别在横坐标数字的 处进行。

(9)8处发生 作用(填生理现象)

参考答案

1.D

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、染色体的复制发生在间期,A错误;

B、同源染色体排列在赤道板上发生在减数第一次分裂中期,B错误;

C、着丝点分裂后,一条染色体变成两条染色体发生在减数第二次分裂后期,C错误;

D、同源染色体发生联会,形成四分体发生在减数第一次分裂前期,D正确。

故选D。

2.A

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、由题意可知,细胞中每条染色体的着丝粒已经分裂,则该细胞的名称不可能是初级精母细胞,A错误;

B、该细胞中每条染色体的着丝粒已经分裂,说明该细胞中染色体数与核 DNA 数相等,B正确;

C、该细胞可能是第一极体,即该细胞可能来自雌性蝗虫,C正确;

D、该细胞处于减数第二次分裂,细胞中不含同源染色体,D正确。

故选A。

3.D

题图分析:A细胞为减数第一次分裂前期,B细胞为同源染色体联会形成的四分体时期,C细胞为减数第一次分裂中期,同源染色体排列在赤道板两侧,D细胞为减数第一次分裂后期,E细胞为减数第二次分裂前期,染色体杂乱的分布在细胞内,F细胞为减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,染色单体分离。

A、结合图示可知,A细胞为减数第一次分裂前期,B细胞为同源染色体联会形成的四分体时期,C细胞为减数第一次分裂中期,同源染色体排列在赤道板两侧,D细胞为减数第一次分裂后期,E细胞为减数第二次分裂前期,染色体杂乱的分布在细胞内,F细胞为减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,染色单体分离。图A到D是减数第一次分裂过程,图E和F为减数第二分裂图像,A错误;

B、图C为平视拍摄的染色体行为变化中期图,处于减数第一次分裂中期,B错误;

C、C细胞为减数第一次分裂中期,有12个四分体,有48条染色单体,C错误;

D、基因重组可发生在减数第一次分裂前期和减数第一次分裂后期,即图B、D所示的细胞中,D正确。

故选D。

4.D

减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、同源染色体两两配对发生在减数第一次分裂前期,而果蝇的染色体数目是8条,甲时期染色体是4,核DNA是8,不能表示减数第一次分裂前期,A错误;

B、乙时期染色体和核DNA都是8,可表示减数第一次分裂的前期、中期、后期和减数第二次分裂后期,若是卵母细胞的变化,则在减数第一次分裂过程中成对的染色体形态都相同,若在减数第二次分裂后期,不存在成对的染色体,B错误;

C、甲可表示减数第二次分裂的前期和中期,乙可表示减数第二次分裂后期,该时期的染色体变化不能导致了配子的多样性,C错误;

D、增加细胞膜变化模型可以区分精(卵)母细胞:雄性动物的减数第一次分裂后期细胞质不均等分裂,而雌性动物均等分裂,D正确。

故选D。

5.B

减数分裂过程:

(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。

(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。

(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、减数分裂特异性蛋白M能够增强姐妹染色单体间的黏连,减数分裂Ⅱ前期的细胞,与野生型相比,M基因突变体黏连丧失的比例大幅增加,由此可知,M基因突变造成了姐妹染色单体提前分离,A正确;

B、分析图甲可知,图甲显示同源染色体上的非姐妹染色单体正在进行染色体互换,B错误;

C、减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,而减数分裂特异性蛋白M能够增强姐妹染色单体间的黏连,由此结合题图推测M蛋白在减数分裂Ⅱ后期前降解,有利于姐妹染色单体分离,C正确;

D、M基因突变会造成姐妹染色单体提前分离,从而增加后代染色体数目异常的可能,D正确。

故选B。

6.D

由于家蚕(2n=56)的性别决定方式是ZW型,雄蚕的性染色体组成为ZZ,雌蚕的性染色体组成为ZW,所以雄蚕的体细胞中一般只有2条Z染色体,只有在有丝分裂后期可达到4条Z染色体;雌蚕的体细胞中一般含1条Z染色体,1条W染色体,只有在有丝分裂或减数第二次分裂后期时,细胞中可含2条Z染色体,2条W染色体。

A、由于家蚕(2n=56)的性别决定方式是ZW型,共有27对常染色体+1对性染色体,雌蚕的性染色体组成为ZW,家蚕卵原细胞中染色体的形态有27+Z+W=29种形态,A错误;

B、家蚕卵原细胞性染色体组成是ZW,①对卵巢进行热水处理,得到染色体数目异常的雌蚕,可能是由于减数第一次分裂后期,同源染色体未分离,到了次级卵母细胞中,最终卵细胞中的染色体数目异常,与正常体细胞相同,B错误;

C、②雄蚕的性染色体组成为ZZ,子代雄性性染色体只有Z染色体1种类型,C错误;

D、③染色体数目正常的卵细胞(27+Z或27+W)与来自同一卵原细胞的某个极体(27+Z或27+W)随机结合,仅考虑性染色体:当产生的卵细胞含Z时,同时产生的极体的染色体类型及其比例为1Z∶2W,卵细胞和一个极体结合发育成新个体,性染色体组成及比例为1ZZ∶2ZW;当产生的卵细胞含W时,同时产生的极体的染色体类型即比例为1W∶2Z,二者结合发育成新个体,性染色体组成及比例为1WW∶2ZW;由于占1份的WW个体不能存活,所以子代的性别比例为雌(ZW)∶雄(ZZ)=4∶1,D正确。

故选D。

7.D

受精作用的结果:(1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。

A、减数分裂过程中染色体、DNA 只复制一次,细胞分裂两次,故染色体数目减半,A正确;

B、精细胞变形为精子,所发生复杂的变形,为受精作用提供了保证,如变形后的精子尾长能摆动,具备游向卵细胞进行受精的能力,B正确;

C、受精作用过程中,精子和卵细胞结合的随机性以及不同配子遗传物质的差异可导致后代出现多样性,C正确;

D、受精卵中的核遗传物质一半来自父方、一半来自母方,细胞质遗传物质几乎完全来自母方,D错误。

故选D。

8.D

豌豆和果蝇都是遗传学上常用的材料。豌豆的优点有:自花传粉、闭花授粉,所以自然条件下一般都是纯种;有许多易于区分的相对性状;花大,易操作等。果蝇的优点有:易饲养,繁殖快,子代多,有许多易于区分的相对性状等。

A、孟德尔和摩尔根均采用假说-演绎的方法,通过杂交实验,观察、分析实验,提出解释性状分离现象的假说,并设计测交实验验证假说,得出结论,A正确;

B、孟德尔和摩尔根均分析多种相对性状各自的遗传结果,运用统计学、归纳法总结遗传因子的传递规律,B正确;

C、孟德尔以一对相对性状遗传的研究成果为基础,逐步拓展到多对相对性状的研究,提出了分离定律和自由组合定律;摩尔根以果蝇红、白眼一对相对性状进行研究,证明了基因在染色体上,摩尔根和他的学生一起,对多对相对性状进行研究,绘出了第一幅果蝇各种基因在染色体上的相对位置图,证明了基因在染色体上呈线性排列,C正确;

D、孟德尔所用实验材料豌豆为雌、雄同株,无性染色体,D错误。

故选D。

9.B

分析题图:图示细胞中同源染色体两两配对,处于四分体时期,即减数第一次分裂前期,细胞中将发生同源染色体的非姐妹染色单体之间互换。

A、由于无法判断图中细胞对应的动物的性别,图中的染色体有可能是性染色体,故该个体的基因型不一定是AaBbDd,A错误;

B、B、b和D、d基因位于两对同源染色体上,因此遵循自由组合定律,B正确;

C、图示细胞中同源染色体两两配对,处于四分体时期,即处于减数第一次分裂前期,C错误;

D、由于无法判断图中细胞对应的动物的性别,所以该细胞分裂完成后可能产生4种精子,也可能产生1种卵细胞,D错误。

故选B。

10.D

①1866年孟德尔提出遗传定律时采用了假说-演绎法;

②1903年萨顿采用类比推理法提出了“基因在染色体上”的假说;

③1910年摩尔根采用假说-演绎法证明了基因位于染色体上。

A、孟德尔利用豌豆进行的杂交实验提出了分离定律和自由组合定律,A正确;

B、摩尔根利用果蝇进行杂交实验证明了控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,B正确;

C、孟德尔在他的豌豆杂交实验中,“预测F1与隐性纯合子的测交后代比例”属于演绎推理的内容,此后还需通过测交实验进行验证,C正确;

D、孟德尔一对相对性状杂交实验提出假设的核心内容是“生物体在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,配子中只含有每对遗传因子中的一个”D错误。

故选D。

11.C

由题意“人体的X染色体上缺少显性基因H,将导致凝血因子Ⅷ缺乏,患血友病”可知,血友病为伴X隐性遗传病。

A、分析题图,Ⅰ1和Ⅰ2不患苯丙酮尿症,生出患苯丙酮尿症的Ⅱ1,而Ⅰ4患苯丙酮尿症,她的儿子Ⅱ3不患该病 结合所学知识可知苯丙酮尿症为常染色体隐性遗传病,A正确;

B、结合系谱图可知,Ⅱ1患苯丙酮尿症而不患血友病,说明其基因型为bbXHY,Ⅰ3和Ⅰ4基因型分别为B_XHY和bbXHX_,生出的Ⅱ3的基因型为BbXhY,B正确;

C、Ⅰ1和Ⅰ2基因型分别为BbXhY和BbXHXh,生出的Ⅱ2的基因型为B_XHXh,若Ⅲ-U 是个血友病女患者,则她的致病基因来自Ⅰ4和Ⅰ1,C错误;

D、若Ⅲ-U 两病都患,则其父母基因型为BbXHXh、BbXhY,父母再生一个正常孩子的概率为3/4×(1/4XHXh+1/4XHY)=3/8,D正确。

故选C。

12.D

判断基因位于常染色体还是在X染色体上,一般可选择亲本为隐雌显雄的组合。

A、灰身(B)为显性,灰身(♂)×灰身(♀),当亲本雌性为纯合子时,无论基因位于常染色体上还是X染色体,后代雌雄均为灰身,A错误;

B、黑身(b)为隐性,无论基因位于常染色体上还是X染色体,后代雌雄均为黑身,B错误;

C、灰身(♀)×黑身(♂),后代灰身∶黑身=1∶1,而没有性别的差异,不能确定B/b位于常染色体上还是X染色体上,C错误;

D、黑身(♀)×灰身(♂),若基因位于X染色体上,后代雄果蝇全是黑身,因此后代出现灰身雄蝇,说明B/b位于常染色体上,D正确。

故选D。

13.C

原核细胞和真核细胞最主要的区别是原核细胞没有核膜包被的典型的细胞核,但是它们均具有细胞膜、细胞质、核糖体以及遗传物质DNA等结构。原核生物虽没有叶绿体和线粒体,但是少数生物也能进行光合作用和有氧呼吸,如蓝藻。

A、病毒没有细胞结构,A错误;

B、原核生物也可以进行有氧呼吸,原核细胞中含有与有氧呼吸相关的酶,B错误;

C、哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同,如生殖细胞中染色体数目是体细胞的一半,C正确;

D、小麦根细胞不含叶绿体,而线粒体是有氧呼吸的主要场所,小麦根细胞吸收离子消耗的ATP主要由线粒体产生,D错误。

故选C。

14.A

染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异。染色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位。

根据题图可知,父亲的基因型是XXg1Y,母亲的基因型是XXg2XXg2,患者的基因型是XXg1XXg2Y,故父亲产生的异常精子的基因型是XXg1Y,原因是同源染色体在减数分裂Ⅰ后期没有分离,A正确。

故选A。

15.D

判断遗传方式的口诀为:无中生有为隐性,隐性遗传看女患,父子无病在常染;有中生无为显性,显性遗传看男患,母女无病在常染。若上述口诀不能套上时,只能通过假设逐一进行验证。

A、由于该家系中有女患者,所以该致病基因不位于Y染色体上,A正确;

B、若II1不携带该病致病基因,由于III3是患者,他的致病基因只能来自II2。假如该病为常隐,无论II2是Aa还是aa,由于II1不携带该病致病基因,所以不可能生出患病的III3。这样,该病还剩3种情况: 常显,X显,X隐。在这三种情况下,II2都是杂合子,B正确;

C、若Ⅲ-5正常,则该病为常染色体显性遗传病,由于Ⅱ-1正常为aa,而Ⅲ-3患病Aa,可推出Ⅱ-2一定患病为A_,C正确;

D、若Ⅱ-2正常,Ⅲ-3患病,该病为隐性遗传病,若Ⅲ-2患病,则可推出该病为常染色体隐性遗传病,若Ⅲ-2正常,则不能推出具体的遗传方式,D错误。

故选D。

16.(1)B、D

(2)A、C、D

(3)B、C

(4) 睾丸或卵巢 A C D B

(5)减数

(6) 0﹣﹣4 8﹣﹣13

(7)40

(8)6、11

(9)受精

据图分析:该生物的体细胞有4条染色体,图A四条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上,为有丝分裂中期细胞;图B没有同源染色体,且正发生着丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为减数第二次分裂后期;图C有8条染色体,正发生丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为有丝分裂后期;图D存在同源染色体,且同源染色体排列在赤道板上,为减数第一次分裂中期。

(1)图B没有同源染色体,且正发生着丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为减数第二次分裂后期,图D存在同源染色体,且同源染色体排列在赤道板上,为减数第一次分裂中期,因此BD属于减数分裂。

(2)该生物的体细胞有4条染色体,图A四条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上,为有丝分裂中期细胞,图C有8条染色体,正发生丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为有丝分裂后期,有丝分裂各个时期均存在同源染色体。图D存在同源染色体,且同源染色体排列在赤道板上。因此具有同源染色体的细胞是ACD。

(3)图B、图C均进行着丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体,因此没有姐妹染色单体。

(4)图A、C为有丝分裂,图B、D为减数分裂,同时能发生有丝分裂和减数分裂的部位是睾丸或卵巢。如果其分裂有连续性的话,先进行有丝分裂增殖,再通过减数分裂形成生殖细胞,因此分裂发生的先后顺序为ACDB。

(5)据曲线A分析0-8时期DNA通过复制从20增加到40为S期,其后连续减半两次,分别是减数第一次分裂末期、减数第二次分裂末期,因此是减数分裂。

(6)有丝分裂整个过程都存在同源染色体,减数第一次分裂末期开始同源染色体消失。曲线B分析,染色体数第一次减半是4的时候,即减数第一次分裂末期,8时染色体和DNA均突然加倍,为受精作用,此后进行的是有丝分裂,所以含有同源染色体的区间是0-4和8-13。

(7)结合曲线A和B分析0-1为减数分裂前的S期,1-4为减数第一次分裂,若该生物体细胞中染色体数为20条,则复制前核DNA为20,因此1-4核DNA为40。

(8)着丝点分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,着丝点分裂染色体数会加倍,因此是在6、11。

(9)结合曲线A和B分析:减数分裂完成后,核DNA和染色体数均突然加倍是因为精子和卵细胞的结合,因此8处发生受精作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

基因和染色体的关系 章末基础闯关试题

2024-2025学年生物人教版(2019) 必修第二册

一、单选题

1.减数第一次分裂的前期,染色体变化的特点是( )

A.染色体的复制

B.染色体排列在赤道板上

C.着丝点分裂后,一条染色体变成两条染色体

D.同源染色体发生联会,形成四分体

2.某兴趣小组以蝗虫(2n=24)为实验材料,通过显微镜观察到某细胞中每条染色体的着丝粒已经分裂,其染色体有24条,且细胞是均等分裂的。不考虑变异,下列分析错误的是( )

A.该细胞的名称可能是初级精母细胞

B.该细胞中染色体数与核 DNA 数相等

C.该细胞可能来自雌性蝗虫

D.该细胞中不含同源染色体

3.如图为水稻花粉母细胞(2n=24)减数分裂有关的显微照片。相关叙述正确的是( )

A.图A、B、C为减数分裂Ⅰ, 图D、E、F为减数分裂Ⅱ

B.图C为俯视拍摄的染色体行为变化中期图

C.图C中有12个四分体24 条姐妹染色单体

D.基因重组可发生在图B、D所示的细胞中

4.在“建立减数分裂中染色体变化的模型”中,某组以果蝇(2N=8)染色体形态和数目为基础,制作了两个不同时期精(卵)母细胞的染色体变化模型。染色体数目与核DNA 数目如右图所示,下列叙述正确的是( )

A.甲时期的模型可以模拟同源染色体两两配对

B.乙时期的模型中会有一对染色体形态不一样

C.从甲→乙,染色体的变化导致了配子的多样性

D.增加细胞膜变化模型可以区分精(卵)母细胞

5.减数分裂特异性蛋白M能够增强姐妹染色单体间的黏连。用绿色荧光蛋白(GFP)对裂殖酵母同源染色体之一着丝粒部位进行标记,观察减数分裂Ⅰ前期的细胞,发现有三种类型(见下图),与野生型相比,M基因突变体黏连丧失的比例大幅增加。以下叙述错误的是( )

注:酵母菌减数分裂Ⅰ结束后在子囊中形成两个核

A.M基因突变造成了姐妹染色单体提前分离

B.图甲显示姐妹染色单体正在进行染色体互换

C.据图推测M蛋白在减数分裂Ⅱ后期前降解

D.M基因突变增加了后代染色体数目异常的可能

6.家蚕(2n=56)有一对性染色体,雌性为ZW型,雄性为ZZ型。家蚕通常由受精卵发育而成,也可按照如图所示的3种方式产生后代。已知染色体为WW的个体不能存活(不考虑环境因素引起的性别反转)。下列叙述正确的是( )

A.家蚕卵原细胞中染色体的形态有28种

B.①的结果源于MⅡ性染色体未分离

C.②的子代雄性性染色体组成具有2种类型

D.③的子代性别比例为雌∶雄=4∶1

7.下列关于减数分裂和受精作用的叙述,错误的是( )

A.减数分裂过程中,细胞分裂两次,但染色体、DNA 只复制一次

B.精细胞变形为精子,所发生复杂的变形,为受精作用提供了保证

C.受精作用过程中,精子和卵细胞结合的随机性可导致后代出现多样性

D.受精作用完成后,受精卵中的遗传物质一半来自母方,一半来自父方

8.孟德尔、摩尔根分别以豌豆和果蝇为实验材料,运用科学的研究方法在遗传学研究中都取得重大的成功。虽然他们所用实验材料不同,但研究过程存在许多相同点。下列对他们成功原因的分析,错误的是( )

A.观察、分析实验,提出解释性状分离现象的假说,设计测交实验验证假说

B.分析多种相对性状各自的遗传结果,运用归纳法总结遗传因子的传递规律

C.以一对相对性状遗传的研究成果为基础,逐步拓展到多对相对性状的研究

D.所选实验材料具有性状易区分、子代数量多、由性染色体控制性别等优点

9.如图是哺乳动物体内处于分裂某时期的一个细胞的染色体示意图。相关叙述正确的是( )

A.仅考虑标注基因,该哺乳动物的基因型AaBbDd

B.B、b和D、d基因的遗传遵循自由组合定律

C.该细胞处在减数分裂第一次分裂中期

D.该细胞分裂完成后可以产生4种不同基因型的精子

10.孟德尔和摩尔根等科学家利用假说-演绎法总结出了遗传学“三大定律”。下列有关孟德尔和摩尔根等遗传学实验说法不正确的是( )

A.分离定律和自由组合定律的提出,与孟德尔利用豌豆进行的杂交实验密切相关

B.摩尔根利用果蝇进行杂交实验证明了控制果蝇眼色的基因位于X染色体上

C.在孟德尔的研究过程中“预测F1与隐性纯合子的测交结果”属于演绎推理的内容

D.孟德尔一对相对性状杂交实验提出假说的核心内容是“在体细胞中遗传因子是成对存在的”

11.苯丙酮尿症与正常是一对相对性状,由基因B/b控制。如果人体的X染色体上缺少显性基因H,将导致凝血因子VIII缺乏,患血友病。下图是某患者系谱图。下列叙述错误的是( )

A.据图可推断苯丙酮尿症是常染色体隐性遗传病

B.Ⅱ-1的基因型为bbXHY, Ⅱ-3 的基因型为 BbXhY

C.若Ⅲ-U 是个血友病女患者,则她的致病基因都来自Ⅰ-4

D.若Ⅲ-U 两病都患,则父母再生一个两病都不患孩子的概率为3/8

12.已知果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,且B/b不存在于Y染色体上。不考虑突变,下列杂交实验能够确定这对等位基因位于常染色体上还是X染色体上的是( )

A.灰身(♂)×灰身(♀),后代雌雄均为灰身

B.黑身(♂)×黑身(♀),后代雌雄均为黑身

C.灰身(♀)×黑身(♂),后代灰身∶黑身=1∶1

D.黑身(♀)×灰身(♂),后代出现灰身雄蝇

13.细胞是生物体结构和功能的基本单位。下列叙述正确的是( )

A.病毒通常是由蛋白质外壳和核酸构成的单细胞生物

B.原核生物因为没有线粒体所以都不能进行有氧呼吸

C.哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同

D.小麦根细胞吸收离子消耗的ATP主要由叶绿体产生

14.克氏综合征是一种性染色体异常疾病。某克氏综合征患儿及其父母的性染色体组成见图。Xg1和Xg2为X染色体上的等位基因。导致该患儿染色体异常最可能的原因是( )

A.精母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离

B.精母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离

C.卵母细胞减数分裂Ⅰ性染色体不分离

D.卵母细胞减数分裂Ⅱ性染色体不分离

15.如图为人类某单基因遗传病的系谱图。不考虑X、Y染色体同源区段和突变,下列推断错误的是( )

A.该致病基因不位于Y染色体上

B.若Ⅱ-1不携带该致病基因,则Ⅱ-2一定为杂合子

C.若Ⅲ-5正常,则Ⅱ-2一定患病

D.若Ⅱ-2正常,则据Ⅲ-2是否患病可确定该病遗传方式

二、非选择题

16.据图回答问题:

Ⅰ、如图四个细胞是某种生物不同细胞分裂时间的示意图(假设该生物的体细胞有4条染色体)

(1)在A、B、C、D中属于减数分裂的是 。

(2)具有同源染色体的细胞是 。

(3)不具有姐妹染色单体的细胞有 。

(4)如上述所示的细胞分裂发生在同一部位,则该部位可能是 ;如果其分裂有连续性的话,则分裂发生的先后顺序为 。

Ⅱ、如图是表示某种生物的细胞内染色体及DNA相对量变化的曲线图。根据此曲线回答下列问题:(注:横坐标各个区域代表细胞分裂的各个时期,区域的大小和各个时期所需的时间不成比例)

(5)图中0﹣8时期表示细胞的 分裂过程。

(6)细胞内含有同源染色体的区间是 和 。

(7)若该生物体细胞中染色体数为20条,则一个细胞核中的DNA分子数在l﹣4时期为 条。

(8)着丝点分裂分别在横坐标数字的 处进行。

(9)8处发生 作用(填生理现象)

参考答案

1.D

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、染色体的复制发生在间期,A错误;

B、同源染色体排列在赤道板上发生在减数第一次分裂中期,B错误;

C、着丝点分裂后,一条染色体变成两条染色体发生在减数第二次分裂后期,C错误;

D、同源染色体发生联会,形成四分体发生在减数第一次分裂前期,D正确。

故选D。

2.A

减数分裂过程:(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。(2)减数第一次分裂:①前期:联会;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、由题意可知,细胞中每条染色体的着丝粒已经分裂,则该细胞的名称不可能是初级精母细胞,A错误;

B、该细胞中每条染色体的着丝粒已经分裂,说明该细胞中染色体数与核 DNA 数相等,B正确;

C、该细胞可能是第一极体,即该细胞可能来自雌性蝗虫,C正确;

D、该细胞处于减数第二次分裂,细胞中不含同源染色体,D正确。

故选A。

3.D

题图分析:A细胞为减数第一次分裂前期,B细胞为同源染色体联会形成的四分体时期,C细胞为减数第一次分裂中期,同源染色体排列在赤道板两侧,D细胞为减数第一次分裂后期,E细胞为减数第二次分裂前期,染色体杂乱的分布在细胞内,F细胞为减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,染色单体分离。

A、结合图示可知,A细胞为减数第一次分裂前期,B细胞为同源染色体联会形成的四分体时期,C细胞为减数第一次分裂中期,同源染色体排列在赤道板两侧,D细胞为减数第一次分裂后期,E细胞为减数第二次分裂前期,染色体杂乱的分布在细胞内,F细胞为减数第二次分裂后期,着丝粒分裂,染色单体分离。图A到D是减数第一次分裂过程,图E和F为减数第二分裂图像,A错误;

B、图C为平视拍摄的染色体行为变化中期图,处于减数第一次分裂中期,B错误;

C、C细胞为减数第一次分裂中期,有12个四分体,有48条染色单体,C错误;

D、基因重组可发生在减数第一次分裂前期和减数第一次分裂后期,即图B、D所示的细胞中,D正确。

故选D。

4.D

减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、同源染色体两两配对发生在减数第一次分裂前期,而果蝇的染色体数目是8条,甲时期染色体是4,核DNA是8,不能表示减数第一次分裂前期,A错误;

B、乙时期染色体和核DNA都是8,可表示减数第一次分裂的前期、中期、后期和减数第二次分裂后期,若是卵母细胞的变化,则在减数第一次分裂过程中成对的染色体形态都相同,若在减数第二次分裂后期,不存在成对的染色体,B错误;

C、甲可表示减数第二次分裂的前期和中期,乙可表示减数第二次分裂后期,该时期的染色体变化不能导致了配子的多样性,C错误;

D、增加细胞膜变化模型可以区分精(卵)母细胞:雄性动物的减数第一次分裂后期细胞质不均等分裂,而雌性动物均等分裂,D正确。

故选D。

5.B

减数分裂过程:

(1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。

(2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。

(3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。

A、减数分裂特异性蛋白M能够增强姐妹染色单体间的黏连,减数分裂Ⅱ前期的细胞,与野生型相比,M基因突变体黏连丧失的比例大幅增加,由此可知,M基因突变造成了姐妹染色单体提前分离,A正确;

B、分析图甲可知,图甲显示同源染色体上的非姐妹染色单体正在进行染色体互换,B错误;

C、减数分裂Ⅱ后期着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,而减数分裂特异性蛋白M能够增强姐妹染色单体间的黏连,由此结合题图推测M蛋白在减数分裂Ⅱ后期前降解,有利于姐妹染色单体分离,C正确;

D、M基因突变会造成姐妹染色单体提前分离,从而增加后代染色体数目异常的可能,D正确。

故选B。

6.D

由于家蚕(2n=56)的性别决定方式是ZW型,雄蚕的性染色体组成为ZZ,雌蚕的性染色体组成为ZW,所以雄蚕的体细胞中一般只有2条Z染色体,只有在有丝分裂后期可达到4条Z染色体;雌蚕的体细胞中一般含1条Z染色体,1条W染色体,只有在有丝分裂或减数第二次分裂后期时,细胞中可含2条Z染色体,2条W染色体。

A、由于家蚕(2n=56)的性别决定方式是ZW型,共有27对常染色体+1对性染色体,雌蚕的性染色体组成为ZW,家蚕卵原细胞中染色体的形态有27+Z+W=29种形态,A错误;

B、家蚕卵原细胞性染色体组成是ZW,①对卵巢进行热水处理,得到染色体数目异常的雌蚕,可能是由于减数第一次分裂后期,同源染色体未分离,到了次级卵母细胞中,最终卵细胞中的染色体数目异常,与正常体细胞相同,B错误;

C、②雄蚕的性染色体组成为ZZ,子代雄性性染色体只有Z染色体1种类型,C错误;

D、③染色体数目正常的卵细胞(27+Z或27+W)与来自同一卵原细胞的某个极体(27+Z或27+W)随机结合,仅考虑性染色体:当产生的卵细胞含Z时,同时产生的极体的染色体类型及其比例为1Z∶2W,卵细胞和一个极体结合发育成新个体,性染色体组成及比例为1ZZ∶2ZW;当产生的卵细胞含W时,同时产生的极体的染色体类型即比例为1W∶2Z,二者结合发育成新个体,性染色体组成及比例为1WW∶2ZW;由于占1份的WW个体不能存活,所以子代的性别比例为雌(ZW)∶雄(ZZ)=4∶1,D正确。

故选D。

7.D

受精作用的结果:(1)受精卵的染色体数目恢复到体细胞的数目,其中有一半的染色体来自精子(父亲),一半的染色体来自卵细胞(母亲)。(2)细胞质主要来自卵细胞。

A、减数分裂过程中染色体、DNA 只复制一次,细胞分裂两次,故染色体数目减半,A正确;

B、精细胞变形为精子,所发生复杂的变形,为受精作用提供了保证,如变形后的精子尾长能摆动,具备游向卵细胞进行受精的能力,B正确;

C、受精作用过程中,精子和卵细胞结合的随机性以及不同配子遗传物质的差异可导致后代出现多样性,C正确;

D、受精卵中的核遗传物质一半来自父方、一半来自母方,细胞质遗传物质几乎完全来自母方,D错误。

故选D。

8.D

豌豆和果蝇都是遗传学上常用的材料。豌豆的优点有:自花传粉、闭花授粉,所以自然条件下一般都是纯种;有许多易于区分的相对性状;花大,易操作等。果蝇的优点有:易饲养,繁殖快,子代多,有许多易于区分的相对性状等。

A、孟德尔和摩尔根均采用假说-演绎的方法,通过杂交实验,观察、分析实验,提出解释性状分离现象的假说,并设计测交实验验证假说,得出结论,A正确;

B、孟德尔和摩尔根均分析多种相对性状各自的遗传结果,运用统计学、归纳法总结遗传因子的传递规律,B正确;

C、孟德尔以一对相对性状遗传的研究成果为基础,逐步拓展到多对相对性状的研究,提出了分离定律和自由组合定律;摩尔根以果蝇红、白眼一对相对性状进行研究,证明了基因在染色体上,摩尔根和他的学生一起,对多对相对性状进行研究,绘出了第一幅果蝇各种基因在染色体上的相对位置图,证明了基因在染色体上呈线性排列,C正确;

D、孟德尔所用实验材料豌豆为雌、雄同株,无性染色体,D错误。

故选D。

9.B

分析题图:图示细胞中同源染色体两两配对,处于四分体时期,即减数第一次分裂前期,细胞中将发生同源染色体的非姐妹染色单体之间互换。

A、由于无法判断图中细胞对应的动物的性别,图中的染色体有可能是性染色体,故该个体的基因型不一定是AaBbDd,A错误;

B、B、b和D、d基因位于两对同源染色体上,因此遵循自由组合定律,B正确;

C、图示细胞中同源染色体两两配对,处于四分体时期,即处于减数第一次分裂前期,C错误;

D、由于无法判断图中细胞对应的动物的性别,所以该细胞分裂完成后可能产生4种精子,也可能产生1种卵细胞,D错误。

故选B。

10.D

①1866年孟德尔提出遗传定律时采用了假说-演绎法;

②1903年萨顿采用类比推理法提出了“基因在染色体上”的假说;

③1910年摩尔根采用假说-演绎法证明了基因位于染色体上。

A、孟德尔利用豌豆进行的杂交实验提出了分离定律和自由组合定律,A正确;

B、摩尔根利用果蝇进行杂交实验证明了控制果蝇眼色的基因位于X染色体上,B正确;

C、孟德尔在他的豌豆杂交实验中,“预测F1与隐性纯合子的测交后代比例”属于演绎推理的内容,此后还需通过测交实验进行验证,C正确;

D、孟德尔一对相对性状杂交实验提出假设的核心内容是“生物体在形成配子时,成对的遗传因子彼此分离,配子中只含有每对遗传因子中的一个”D错误。

故选D。

11.C

由题意“人体的X染色体上缺少显性基因H,将导致凝血因子Ⅷ缺乏,患血友病”可知,血友病为伴X隐性遗传病。

A、分析题图,Ⅰ1和Ⅰ2不患苯丙酮尿症,生出患苯丙酮尿症的Ⅱ1,而Ⅰ4患苯丙酮尿症,她的儿子Ⅱ3不患该病 结合所学知识可知苯丙酮尿症为常染色体隐性遗传病,A正确;

B、结合系谱图可知,Ⅱ1患苯丙酮尿症而不患血友病,说明其基因型为bbXHY,Ⅰ3和Ⅰ4基因型分别为B_XHY和bbXHX_,生出的Ⅱ3的基因型为BbXhY,B正确;

C、Ⅰ1和Ⅰ2基因型分别为BbXhY和BbXHXh,生出的Ⅱ2的基因型为B_XHXh,若Ⅲ-U 是个血友病女患者,则她的致病基因来自Ⅰ4和Ⅰ1,C错误;

D、若Ⅲ-U 两病都患,则其父母基因型为BbXHXh、BbXhY,父母再生一个正常孩子的概率为3/4×(1/4XHXh+1/4XHY)=3/8,D正确。

故选C。

12.D

判断基因位于常染色体还是在X染色体上,一般可选择亲本为隐雌显雄的组合。

A、灰身(B)为显性,灰身(♂)×灰身(♀),当亲本雌性为纯合子时,无论基因位于常染色体上还是X染色体,后代雌雄均为灰身,A错误;

B、黑身(b)为隐性,无论基因位于常染色体上还是X染色体,后代雌雄均为黑身,B错误;

C、灰身(♀)×黑身(♂),后代灰身∶黑身=1∶1,而没有性别的差异,不能确定B/b位于常染色体上还是X染色体上,C错误;

D、黑身(♀)×灰身(♂),若基因位于X染色体上,后代雄果蝇全是黑身,因此后代出现灰身雄蝇,说明B/b位于常染色体上,D正确。

故选D。

13.C

原核细胞和真核细胞最主要的区别是原核细胞没有核膜包被的典型的细胞核,但是它们均具有细胞膜、细胞质、核糖体以及遗传物质DNA等结构。原核生物虽没有叶绿体和线粒体,但是少数生物也能进行光合作用和有氧呼吸,如蓝藻。

A、病毒没有细胞结构,A错误;

B、原核生物也可以进行有氧呼吸,原核细胞中含有与有氧呼吸相关的酶,B错误;

C、哺乳动物同一个体中细胞的染色体数目有可能不同,如生殖细胞中染色体数目是体细胞的一半,C正确;

D、小麦根细胞不含叶绿体,而线粒体是有氧呼吸的主要场所,小麦根细胞吸收离子消耗的ATP主要由线粒体产生,D错误。

故选C。

14.A

染色体变异包括染色体结构变异和染色体数目变异。染色体结构变异包括缺失、重复、倒位和易位。

根据题图可知,父亲的基因型是XXg1Y,母亲的基因型是XXg2XXg2,患者的基因型是XXg1XXg2Y,故父亲产生的异常精子的基因型是XXg1Y,原因是同源染色体在减数分裂Ⅰ后期没有分离,A正确。

故选A。

15.D

判断遗传方式的口诀为:无中生有为隐性,隐性遗传看女患,父子无病在常染;有中生无为显性,显性遗传看男患,母女无病在常染。若上述口诀不能套上时,只能通过假设逐一进行验证。

A、由于该家系中有女患者,所以该致病基因不位于Y染色体上,A正确;

B、若II1不携带该病致病基因,由于III3是患者,他的致病基因只能来自II2。假如该病为常隐,无论II2是Aa还是aa,由于II1不携带该病致病基因,所以不可能生出患病的III3。这样,该病还剩3种情况: 常显,X显,X隐。在这三种情况下,II2都是杂合子,B正确;

C、若Ⅲ-5正常,则该病为常染色体显性遗传病,由于Ⅱ-1正常为aa,而Ⅲ-3患病Aa,可推出Ⅱ-2一定患病为A_,C正确;

D、若Ⅱ-2正常,Ⅲ-3患病,该病为隐性遗传病,若Ⅲ-2患病,则可推出该病为常染色体隐性遗传病,若Ⅲ-2正常,则不能推出具体的遗传方式,D错误。

故选D。

16.(1)B、D

(2)A、C、D

(3)B、C

(4) 睾丸或卵巢 A C D B

(5)减数

(6) 0﹣﹣4 8﹣﹣13

(7)40

(8)6、11

(9)受精

据图分析:该生物的体细胞有4条染色体,图A四条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上,为有丝分裂中期细胞;图B没有同源染色体,且正发生着丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为减数第二次分裂后期;图C有8条染色体,正发生丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为有丝分裂后期;图D存在同源染色体,且同源染色体排列在赤道板上,为减数第一次分裂中期。

(1)图B没有同源染色体,且正发生着丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为减数第二次分裂后期,图D存在同源染色体,且同源染色体排列在赤道板上,为减数第一次分裂中期,因此BD属于减数分裂。

(2)该生物的体细胞有4条染色体,图A四条染色体的着丝点排列在细胞中央的赤道板上,为有丝分裂中期细胞,图C有8条染色体,正发生丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体被拉向两极,为有丝分裂后期,有丝分裂各个时期均存在同源染色体。图D存在同源染色体,且同源染色体排列在赤道板上。因此具有同源染色体的细胞是ACD。

(3)图B、图C均进行着丝点分裂,姐妹染色单体分离成为独立的染色体,因此没有姐妹染色单体。

(4)图A、C为有丝分裂,图B、D为减数分裂,同时能发生有丝分裂和减数分裂的部位是睾丸或卵巢。如果其分裂有连续性的话,先进行有丝分裂增殖,再通过减数分裂形成生殖细胞,因此分裂发生的先后顺序为ACDB。

(5)据曲线A分析0-8时期DNA通过复制从20增加到40为S期,其后连续减半两次,分别是减数第一次分裂末期、减数第二次分裂末期,因此是减数分裂。

(6)有丝分裂整个过程都存在同源染色体,减数第一次分裂末期开始同源染色体消失。曲线B分析,染色体数第一次减半是4的时候,即减数第一次分裂末期,8时染色体和DNA均突然加倍,为受精作用,此后进行的是有丝分裂,所以含有同源染色体的区间是0-4和8-13。

(7)结合曲线A和B分析0-1为减数分裂前的S期,1-4为减数第一次分裂,若该生物体细胞中染色体数为20条,则复制前核DNA为20,因此1-4核DNA为40。

(8)着丝点分裂发生在有丝分裂后期和减数第二次分裂后期,着丝点分裂染色体数会加倍,因此是在6、11。

(9)结合曲线A和B分析:减数分裂完成后,核DNA和染色体数均突然加倍是因为精子和卵细胞的结合,因此8处发生受精作用。

21世纪教育网 www.21cnjy.com 精品试卷·第 2 页 (共 2 页)

21世纪教育网(www.21cnjy.com)

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成