3.2 《哦,香雪》课件(共40张PPT)统编版高中语文必修上册

文档属性

| 名称 | 3.2 《哦,香雪》课件(共40张PPT)统编版高中语文必修上册 |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 9.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-04 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

哦,香 雪穿越复杂的单纯——铁凝

作者简介

作者简介

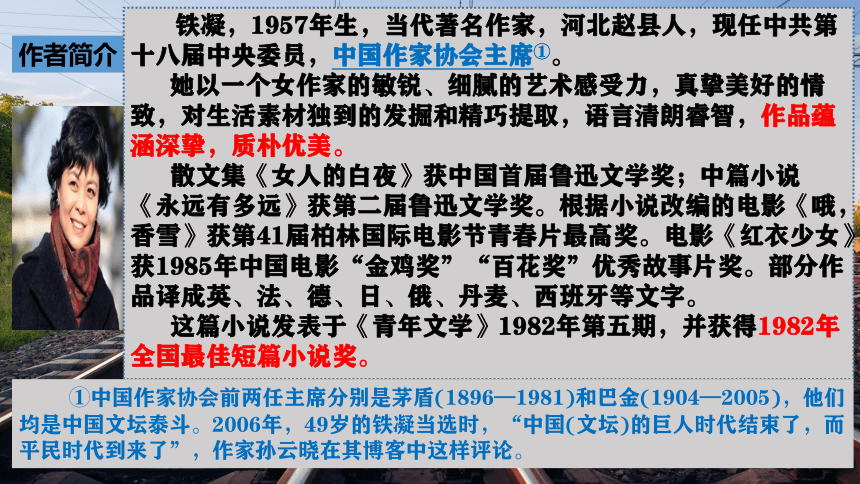

铁凝,1957年生,当代著名作家,河北赵县人,现任中共第十八届中央委员,中国作家协会主席①。

她以一个女作家的敏锐、细腻的艺术感受力,真挚美好的情致,对生活素材独到的发掘和精巧提取,语言清朗睿智,作品蕴涵深挚,质朴优美。

散文集《女人的白夜》获中国首届鲁迅文学奖;中篇小说《永远有多远》获第二届鲁迅文学奖。根据小说改编的电影《哦,香雪》获第41届柏林国际电影节青春片最高奖。电影《红衣少女》获1985年中国电影“金鸡奖”“百花奖”优秀故事片奖。部分作品译成英、法、德、日、俄、丹麦、西班牙等文字。

这篇小说发表于《青年文学》1982年第五期,并获得1982年全国最佳短篇小说奖。

①中国作家协会前两任主席分别是茅盾(1896—1981)和巴金(1904—2005),他们均是中国文坛泰斗。2006年,49岁的铁凝当选时,“中国(文坛)的巨人时代结束了,而平民时代到来了”,作家孙云晓在其博客中这样评论。

写作背景

“文化大革命”时期,政治性、阶级性成了人的唯一属性,也是文艺批评的唯一标准,人道主义②完全被驱逐出文艺创作的领域。“文化大革命”结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,小说借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

写作背景

②中国新文学在发展中虽然经历了许多曲折,但人道主义始终是优秀作家和优秀作品的主要思想内涵和情感依托。

名家点评

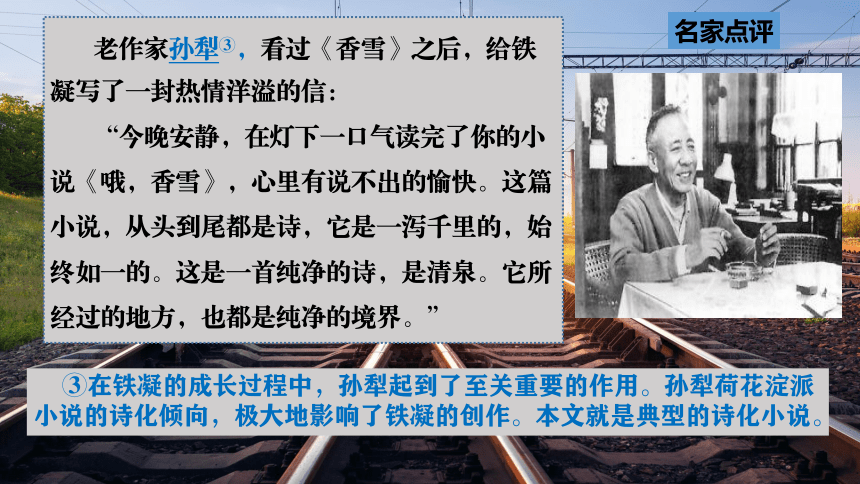

老作家孙犁③,看过《香雪》之后,给铁凝写了一封热情洋溢的信:

“今晚安静,在灯下一口气读完了你的小说《哦,香雪》,心里有说不出的愉快。这篇小说,从头到尾都是诗,它是一泻千里的,始终如一的。这是一首纯净的诗,是清泉。它所经过的地方,也都是纯净的境界。”

名家点评

③在铁凝的成长过程中,孙犁起到了至关重要的作用。孙犁荷花淀派小说的诗化倾向,极大地影响了铁凝的创作。本文就是典型的诗化小说。

当代评论家陈思和谈《哦,香雪》:

那纯朴、淡远的美果然是迷人的,令人不由自主地去欣赏和赞美,但它恰恰又是与贫穷和闭塞联系在一起,在时代列车的呼啸声中,这种纯朴迷人的美还能保留多久呢?④

名家点评

④说《哦,香雪》是一首诗,不如说更像一首严肃含蓄的散文诗,引起读者对历史和现实的深思。

预习检查

1.明确字音

皱褶(zhě) 吮吸(shǔn)

怂恿(sǒng yǒng) 娇嗔(chēn)

辗轧(niǎn yà) 搡(sǎng)

窸窸窣窣(xī sū) 隧道(suì)

搅乱(jiǎo) 惆怅(chóu chàng)

笨拙(zhuō) 凛冽(lǐn liè)

活动1:自读课文,设置问题

整体感知,通识文本,是阅读小说的第一步。请同学们用15分钟时间快速浏览课文,完成整体感知,并根据自己感知过程中的发现,设置相应的问题,准备课堂汇报。

1.梳理情节结构,概括内容。

2.分析人物形象,把握主题。

3.品味自然环境,分析作用。

整体感知,通识文本

1.小说可以分为几个部分?请概括每个部分的内容。

活动2:梳理情节结构,概括故事内容。

第一部分(1-3) 引子——火车开进台儿沟

第二部分(4-55)开端——姑娘们欢乐时刻

4-11 姑娘们出门看火车

12-45 姑娘们议论“北京话”

46-55 姑娘们如需换东西

第三部分(56-62)发展——香雪渴望铅笔盒

第四部分(63-71)高潮——香雪换得铅笔盒

第五部分(72-82)结尾——香雪勇走夜路归

文 本研 读

问题探究

品味形象

请同学们再读文章,思考问题:

1.小说的主人公香雪是一个什么样的人?请结合课文简要分析。

2.凤娇这个人物形象在小说中有什么作用?

3.“大山”“火车”“铅笔盒”并不仅仅是实物,请根据它们的特点思考一下它们象征了什么?

4.第61段的“小木盒”在文中起了哪些作用

问题探究,品味形象

①她天真烂漫、心地善良、纯真无暇。当火车过来时。她是跑在最前边的。可是到火车跟前时,她却躲在了同伴的后边。别的姑娘可以就“小白脸儿”、“北京话”调笑,香雪不但不敢搭腔。甚至听了就脸红。

②她渴求进取。她是台儿沟唯一上初中的人,并且渴望用一篮子鸡蛋换一个自动铅笔盒。

③她自尊、坚毅、执着。例如:为了换取铅笔盒,她毅然登上火车,为这她不得不走30里夜路回家;坚定的拒绝女学生白送的做法。

问题探究,品味形象

1.小说的主人公香雪是一个什么样的人?请结合课文简要分析。

有人说,香雪用她娘辛苦攒下的四十个鸡蛋换了一个铅笔盒,是虚荣心的表现,你认为她爱慕虚荣吗?

我认为她不虚荣。

第一,铅笔盒对香雪来说,是象征着上学的权利,象征着现代文明;而对铅笔盒的执着追求体现了香雪对于知识的渴望。

第二,香雪能够体会母亲的辛苦,也为此深深的内疚、自责,可见她是一个善良、单纯的人。

第三,女学生执意要把铅笔盒送给香雪,而香雪最后依然把鸡蛋塞到了她的座位底下,可见香雪是个有高度自尊心和坚定品格的人。

问题探究

①凤娇衬托了香雪清纯、朴实的形象。凤娇勇敢、泼辣,她有力地衬托了香雪清纯、朴实的形象。

②凤娇突出了渴望现代文明的主题。凤娇纯朴,有着一颗渴望了解外界的心,如同香雪渴望自动铅笔盒一样,她对物质的渴求,也是对新生活的一种纯朴的向往。小说正是借助香雪、凤娇这群姑娘的向往和追求来表达主题的。

问题探究,品味形象

2、凤娇这个人物形象在小说中有什么作用?

提示:小说次要人物作用:①烘托主要人物的性格;②牵线搭桥,推动故事情节的发展;③为主要人物的活动提供了具体环境,起到了渲染气氛、奠定感彩基调的作用;④次要人物揭示小说主题。

3、 “大山”“火车”“铅笔盒”并不仅仅是实物,请根据它们的特点思考一下它们象征了什么?

“大山”象征着封闭、传统;

“火车”象征着开放、现代;

“铅笔盒”象征着知识、文明。

小说的写作背景:

文化大革命时期,政治性、阶级性成了人唯一属性和文艺批评的唯一标准,人道主义完全被驱逐出文艺创作的领域。文化大革命结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,小说借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

问题探究,品味形象

小说物象的作用:

1.自身 自身特点,丰富文章内容。

2.环境 衬托环境,具有象征意义。

3.人物 突出人物性格。

4.情节 反复出现、串起相关情节,从而成为全文的线索。

5.主题 揭示、深化主题。

①“小木合”是笨拙、陈旧的,是贫穷的象征;“泡沫塑料铅笔盒”是文化知识和现代文明的象征。

②香雪对小木盒态度的变化,表现了她思想观念的变化,香雪原本同父辈一样坚守贫穷,现在她的心开始不平静了。

③小木盒“有几分羞涩地畏缩在桌角上”,用拟人的修辞手法写物,而实际也是写人,写出了香雪羞涩、自卑的心理。

4.第61段的“小木盒”在文中起了哪些作用

问题探究

品味情节

请同学们再读文章,思考问题:

1.第21段:“你们城市里一天吃几顿饭?”香雪也紧跟在姑娘们后边小声问了一句。香雪的问话与其他女孩子的问话有何不同之处,又有何更深层的内涵?

2.第48段中作者用了四个“打听”,用意何在?

3.有人说,香雪用她娘辛苦攒下的四十个鸡蛋换了一个铅笔盒,是虚荣心的表现,你认为她爱慕虚荣吗?

问题探究,品味情节

【思考1】品味情节

第21段:“你们城市里一天吃几顿饭?”香雪也紧跟在姑娘们后边小声问了一句。

香雪的问话与其他女孩子的问话有何不同之处,又有何更深层的内涵?

①其他女孩子关注的是眼前所见到的有关火车及车厢内的东西,而香雪问的是城里人的生活方式—— 一天吃几顿饭。②进而折射出,香雪更高的精神需要,对于精神文明、现代化的向往。③也为下文写她执着追求“铅笔盒”埋了伏笔。

问题探究

【思考2】品味情节

第48段中作者用了四个“打听”,用意何在?

①从表述方式上看,连用四个“打听”,表示强调,强调香雪对外面的世界、对大学、对精神文化的东西是非常感兴趣的,写出了她发自内心的渴望;

②从“打听”的内容来看,香雪打听的四个事物:外界、大学、诗歌、铅笔盒,表现出香雪这个乡村少女对外面精彩世界的极度渴望,将香雪的内心指向、精神追求等都包含在内。

问题探究

问题探究

品味环境

请同学们再读文章,找出文中描写自然环境的部分,并分析其作用。

问题探究,品味环境

试分析下列景物描写的作用。

品味环境

①列车很快就从西山口车站消失了,留给她的又是一片空旷。一阵寒风扑来,吸吮着她单薄的身体。

烘托香雪内心孤单、空虚和害怕的心理。

②一轮满月升起来了,照亮了寂静的山谷、灰白的小路,照亮了秋日的败草、粗糙的树干,还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。

为下文描写香雪审视铅笔盒做铺垫,推动故事情节的发展。

③想到这儿,香雪站住了,月光好像也踏淡下来,脚下的枕木变成一片模糊。回去怎么说?她环视群山,群山沉默着;她又朝着近处的杨树林张望,杨树林窸窸窣窣地响着,并不真心告诉她应该怎么做。

用情景交融的手法描写景物,香雪想到“四十个鸡蛋也没有了,娘会怎么说呢”, 表现出她内疚和犹豫不安的心理。

试分析下列景物描写的作用。

品味环境

④小溪的歌唱高昂起来了,它欢腾着向前奔跑,拉击着

水中的石块,不时溅起一朵小小的浪花。

用拟人的修辞手法描写的一幅图景,烘托了香雪高昂的情绪、欢快的心情。

⑤古老的群山终于被感动得战栗了,它发出洪亮低沉的

回音,和她们共同欢呼着。

“被感动得战栗”, 拟人又双关,一方面指姑娘们的

声音在群山间回荡;另一方面暗指古老的大山被这现代文明唤醒,共同欢呼文明时代的到来,含义丰富。

探究

主旨

1、文章结尾写道:“哦,香雪!香雪!”反复咏叹“香雪”,表现了怎样的主题

①结尾反复咏叹“香雪”,表现了台儿沟人对香雪的赞颂和期待,赞颂了香雪勇于追求、不畏艰险、挑战自我的美好品质。②作者相信在香雪等年轻人的带领下,台儿沟一定能从贫穷落后逐步走向文明进步,台儿沟人必定会改变精神面貌,获得平等地位。

探 究 主 旨

2.试分析小说标题的效果。

①小说的标题清新别致,既点出小说的主人公“香雪”,同时,这个“哦”又以抒情性、咏叹式的笔调,表达了对香雪的肯定和赞美,②进而为我们描绘了一群美丽乡村少女的美好形象,也具有设置了悬念,③引发读者思考,增强阅读兴趣的作用。

这篇小说以一个北方偏僻的小山村台儿沟为叙事和抒情背景,通过对香雪等一群山村少女一段不寻常经历的叙述与她们心理活动的生动描摹,叙写了每天只停一分钟的火车给一向宁静的山村生活带来的波澜,表达了姑娘们对山外文明的向往,对改变山村封闭落后、摆脱贫穷的迫切心情,同时表现了山里姑娘的自爱自尊和她们纯美的心灵。

明晰主旨

比较阅读

比较阅读

分析《百合花》和《哦,香雪》这两篇小说视角的差异,比较它们不同的表达效果。

《百合花》采用第一人称视角,以“我”的视角来展开叙述。

好处:①使故事表达更真实,更流畅,更合理。“我”是故事情节的推动者和连接者。因为“我”去前线,所以小通讯员送“我”,和“我”一起借被子,送“我”馒头;因为“我”, 连接起了小通讯员和新媳妇的故事。

②使人物形象更鲜明,使主题更深刻。“我”是小说人物高洁人性和美好人情的见证者。“我”见证了小通讯员的纯真、善良,见证了新媳妇的美丽娴静、纯朴,见证了军民之间的鱼水深情,小说通过“我”的心理来抒情,更真实可信。

③使表达更含蓄,更有韵味。作品受“我”所见所闻的限制,不能全方位叙述故事情节,展示人物。如通讯员过去的生活只能凭借“我”的想象来描写,他牺牲的原因及场面只能通过“我”的听说来补充,新媳妇在小通讯员牺牲后的心理只能通过她的语言、动作、神态来暗示,这反倒增加了读者的想象空间,使表达更含蓄,更有余味。

比较阅读

分析《百合花》和《哦,香雪》这两篇小说视角的差异,比较它们不同的表达效果。

《哦,香雪》采用第三人称视角,从他者角度来叙述,虽然

缺乏真实性和亲历感,不利于抒情,但有其独特的艺术效果:

①表达不受时空限制,自由灵活。村庄、车站、西山口车站、学

校等地点灵活转换,过去、现在随意切换,使得小说情节更生

动,内容更丰富,主题更深刻。

②有利于全方位地刻画人物形象。

叙述者是全知全能的,能对香雪、凤娇等农村姑娘进行全方位的展示,尤其是对香雪心理的描写会更为细腻、逼真,既丰满了香雪这一人物形象,又推动了小说故事情节发展。

课后延伸

活动1:定点赏析,拟写短评

明确要求:从语言、细节、人物、心理四个方面对小说进行赏析,1-4节侧重语言赏析,5-43节侧重细节赏析,44—66节侧重人物赏析,67节—文末侧重心理描写的赏析。每个学习小组选择一个方面的专题进行讨论,然后每人选择一点拟写百字短评,准备在课堂宣读。

活动2:宣读短文,课堂汇报

“也许”背后的作家情怀

火车在哪儿“停”是国家的布局,而小说以“也许”作种种猜想,什么说话算数的人和台儿沟沾亲,男乘务员发现台儿沟有一群十七八岁的姑娘,等等。这样的猜想毫无道理,但却是一部分台儿沟人的想法,作者正是以农民的眼光来打量火车在台儿沟停靠一事,足见作家对农民心灵世界的洞悉。不是以俯视的姿态和心理去写小说中的人物,而是走进人物心灵之中,以饱含深情的笔触,关心笔下的,关心他们的生存和命运。透过这样的描写,可以触摸到作家与大山中的人民同呼吸共命运的炽热之心。

活动2:宣读短文,课堂汇报

拟人增诗情 比喻添画意

小说运用拟人、比喻等修辞手法,语言生动形象,不落俗套。写台儿沟,“一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里”,写铁路,“勇敢地盘旋在山腰,又悄悄的试探着前进”,运用拟人手法,将无生命的事物人格化;写火车,“看见那绿色的长龙一路呼啸”,运用比喻手法,将火车喻为绿色的长龙。拟人、比喻等修辞手法的运用,不仅使语言生动形象,增强了语言的趣味性,使小说充满诗情画意,也表达了台儿沟人的欣喜之情。

活动2:宣读短文,课堂汇报

独特的语言 鲜明的性格

“呦,我的妈呀!你踩着我的脚啦!”凤娇一声尖叫;“我撕了你的嘴!”凤娇骂着;“哟,我们小,你就老了吗。”大胆的凤娇回敬了一句。这些直言不讳的话充分表现了凤娇大胆直率、性格泼辣的性格。而香雪只是在凤娇拉她看乘客头上的金圈圈和腕上比指甲盖还要小的手表时问了一句“怎么我看不见?”接下来就是不言不语地点头,通过鲜明的对比,香雪少言寡语、文静腼腆的性格得以凸显。

作业布置

作 业

1、从香雪和凤娇两个人物中任选一个,以40年后的生活为背景写一封信。可以写给40年前的自己,也可以写给40年前的对方,你会选择谁?会说些什么?写一篇800字左右的文章。

2、二十年后,离开家乡多年的香雪和凤娇再次在家乡相遇了,她们分别会是什么样子?会发生什么事?请展开你的想象力写一篇800字左右的文章。

哦,香 雪穿越复杂的单纯——铁凝

作者简介

作者简介

铁凝,1957年生,当代著名作家,河北赵县人,现任中共第十八届中央委员,中国作家协会主席①。

她以一个女作家的敏锐、细腻的艺术感受力,真挚美好的情致,对生活素材独到的发掘和精巧提取,语言清朗睿智,作品蕴涵深挚,质朴优美。

散文集《女人的白夜》获中国首届鲁迅文学奖;中篇小说《永远有多远》获第二届鲁迅文学奖。根据小说改编的电影《哦,香雪》获第41届柏林国际电影节青春片最高奖。电影《红衣少女》获1985年中国电影“金鸡奖”“百花奖”优秀故事片奖。部分作品译成英、法、德、日、俄、丹麦、西班牙等文字。

这篇小说发表于《青年文学》1982年第五期,并获得1982年全国最佳短篇小说奖。

①中国作家协会前两任主席分别是茅盾(1896—1981)和巴金(1904—2005),他们均是中国文坛泰斗。2006年,49岁的铁凝当选时,“中国(文坛)的巨人时代结束了,而平民时代到来了”,作家孙云晓在其博客中这样评论。

写作背景

“文化大革命”时期,政治性、阶级性成了人的唯一属性,也是文艺批评的唯一标准,人道主义②完全被驱逐出文艺创作的领域。“文化大革命”结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,小说借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史的阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

写作背景

②中国新文学在发展中虽然经历了许多曲折,但人道主义始终是优秀作家和优秀作品的主要思想内涵和情感依托。

名家点评

老作家孙犁③,看过《香雪》之后,给铁凝写了一封热情洋溢的信:

“今晚安静,在灯下一口气读完了你的小说《哦,香雪》,心里有说不出的愉快。这篇小说,从头到尾都是诗,它是一泻千里的,始终如一的。这是一首纯净的诗,是清泉。它所经过的地方,也都是纯净的境界。”

名家点评

③在铁凝的成长过程中,孙犁起到了至关重要的作用。孙犁荷花淀派小说的诗化倾向,极大地影响了铁凝的创作。本文就是典型的诗化小说。

当代评论家陈思和谈《哦,香雪》:

那纯朴、淡远的美果然是迷人的,令人不由自主地去欣赏和赞美,但它恰恰又是与贫穷和闭塞联系在一起,在时代列车的呼啸声中,这种纯朴迷人的美还能保留多久呢?④

名家点评

④说《哦,香雪》是一首诗,不如说更像一首严肃含蓄的散文诗,引起读者对历史和现实的深思。

预习检查

1.明确字音

皱褶(zhě) 吮吸(shǔn)

怂恿(sǒng yǒng) 娇嗔(chēn)

辗轧(niǎn yà) 搡(sǎng)

窸窸窣窣(xī sū) 隧道(suì)

搅乱(jiǎo) 惆怅(chóu chàng)

笨拙(zhuō) 凛冽(lǐn liè)

活动1:自读课文,设置问题

整体感知,通识文本,是阅读小说的第一步。请同学们用15分钟时间快速浏览课文,完成整体感知,并根据自己感知过程中的发现,设置相应的问题,准备课堂汇报。

1.梳理情节结构,概括内容。

2.分析人物形象,把握主题。

3.品味自然环境,分析作用。

整体感知,通识文本

1.小说可以分为几个部分?请概括每个部分的内容。

活动2:梳理情节结构,概括故事内容。

第一部分(1-3) 引子——火车开进台儿沟

第二部分(4-55)开端——姑娘们欢乐时刻

4-11 姑娘们出门看火车

12-45 姑娘们议论“北京话”

46-55 姑娘们如需换东西

第三部分(56-62)发展——香雪渴望铅笔盒

第四部分(63-71)高潮——香雪换得铅笔盒

第五部分(72-82)结尾——香雪勇走夜路归

文 本研 读

问题探究

品味形象

请同学们再读文章,思考问题:

1.小说的主人公香雪是一个什么样的人?请结合课文简要分析。

2.凤娇这个人物形象在小说中有什么作用?

3.“大山”“火车”“铅笔盒”并不仅仅是实物,请根据它们的特点思考一下它们象征了什么?

4.第61段的“小木盒”在文中起了哪些作用

问题探究,品味形象

①她天真烂漫、心地善良、纯真无暇。当火车过来时。她是跑在最前边的。可是到火车跟前时,她却躲在了同伴的后边。别的姑娘可以就“小白脸儿”、“北京话”调笑,香雪不但不敢搭腔。甚至听了就脸红。

②她渴求进取。她是台儿沟唯一上初中的人,并且渴望用一篮子鸡蛋换一个自动铅笔盒。

③她自尊、坚毅、执着。例如:为了换取铅笔盒,她毅然登上火车,为这她不得不走30里夜路回家;坚定的拒绝女学生白送的做法。

问题探究,品味形象

1.小说的主人公香雪是一个什么样的人?请结合课文简要分析。

有人说,香雪用她娘辛苦攒下的四十个鸡蛋换了一个铅笔盒,是虚荣心的表现,你认为她爱慕虚荣吗?

我认为她不虚荣。

第一,铅笔盒对香雪来说,是象征着上学的权利,象征着现代文明;而对铅笔盒的执着追求体现了香雪对于知识的渴望。

第二,香雪能够体会母亲的辛苦,也为此深深的内疚、自责,可见她是一个善良、单纯的人。

第三,女学生执意要把铅笔盒送给香雪,而香雪最后依然把鸡蛋塞到了她的座位底下,可见香雪是个有高度自尊心和坚定品格的人。

问题探究

①凤娇衬托了香雪清纯、朴实的形象。凤娇勇敢、泼辣,她有力地衬托了香雪清纯、朴实的形象。

②凤娇突出了渴望现代文明的主题。凤娇纯朴,有着一颗渴望了解外界的心,如同香雪渴望自动铅笔盒一样,她对物质的渴求,也是对新生活的一种纯朴的向往。小说正是借助香雪、凤娇这群姑娘的向往和追求来表达主题的。

问题探究,品味形象

2、凤娇这个人物形象在小说中有什么作用?

提示:小说次要人物作用:①烘托主要人物的性格;②牵线搭桥,推动故事情节的发展;③为主要人物的活动提供了具体环境,起到了渲染气氛、奠定感彩基调的作用;④次要人物揭示小说主题。

3、 “大山”“火车”“铅笔盒”并不仅仅是实物,请根据它们的特点思考一下它们象征了什么?

“大山”象征着封闭、传统;

“火车”象征着开放、现代;

“铅笔盒”象征着知识、文明。

小说的写作背景:

文化大革命时期,政治性、阶级性成了人唯一属性和文艺批评的唯一标准,人道主义完全被驱逐出文艺创作的领域。文化大革命结束后,人道主义才又在中国兴盛起来。铁凝的小说《哦,香雪》正是产生于这个时候,小说借台儿沟的一角,写出了改革开放后中国从历史阴影下走出,摆脱封闭、愚昧和落后,走向开放、文明与进步的痛苦和喜悦。

问题探究,品味形象

小说物象的作用:

1.自身 自身特点,丰富文章内容。

2.环境 衬托环境,具有象征意义。

3.人物 突出人物性格。

4.情节 反复出现、串起相关情节,从而成为全文的线索。

5.主题 揭示、深化主题。

①“小木合”是笨拙、陈旧的,是贫穷的象征;“泡沫塑料铅笔盒”是文化知识和现代文明的象征。

②香雪对小木盒态度的变化,表现了她思想观念的变化,香雪原本同父辈一样坚守贫穷,现在她的心开始不平静了。

③小木盒“有几分羞涩地畏缩在桌角上”,用拟人的修辞手法写物,而实际也是写人,写出了香雪羞涩、自卑的心理。

4.第61段的“小木盒”在文中起了哪些作用

问题探究

品味情节

请同学们再读文章,思考问题:

1.第21段:“你们城市里一天吃几顿饭?”香雪也紧跟在姑娘们后边小声问了一句。香雪的问话与其他女孩子的问话有何不同之处,又有何更深层的内涵?

2.第48段中作者用了四个“打听”,用意何在?

3.有人说,香雪用她娘辛苦攒下的四十个鸡蛋换了一个铅笔盒,是虚荣心的表现,你认为她爱慕虚荣吗?

问题探究,品味情节

【思考1】品味情节

第21段:“你们城市里一天吃几顿饭?”香雪也紧跟在姑娘们后边小声问了一句。

香雪的问话与其他女孩子的问话有何不同之处,又有何更深层的内涵?

①其他女孩子关注的是眼前所见到的有关火车及车厢内的东西,而香雪问的是城里人的生活方式—— 一天吃几顿饭。②进而折射出,香雪更高的精神需要,对于精神文明、现代化的向往。③也为下文写她执着追求“铅笔盒”埋了伏笔。

问题探究

【思考2】品味情节

第48段中作者用了四个“打听”,用意何在?

①从表述方式上看,连用四个“打听”,表示强调,强调香雪对外面的世界、对大学、对精神文化的东西是非常感兴趣的,写出了她发自内心的渴望;

②从“打听”的内容来看,香雪打听的四个事物:外界、大学、诗歌、铅笔盒,表现出香雪这个乡村少女对外面精彩世界的极度渴望,将香雪的内心指向、精神追求等都包含在内。

问题探究

问题探究

品味环境

请同学们再读文章,找出文中描写自然环境的部分,并分析其作用。

问题探究,品味环境

试分析下列景物描写的作用。

品味环境

①列车很快就从西山口车站消失了,留给她的又是一片空旷。一阵寒风扑来,吸吮着她单薄的身体。

烘托香雪内心孤单、空虚和害怕的心理。

②一轮满月升起来了,照亮了寂静的山谷、灰白的小路,照亮了秋日的败草、粗糙的树干,还有一丛丛荆棘、怪石,还有漫山遍野那树的队伍,还有香雪手中那只闪闪发光的小盒子。

为下文描写香雪审视铅笔盒做铺垫,推动故事情节的发展。

③想到这儿,香雪站住了,月光好像也踏淡下来,脚下的枕木变成一片模糊。回去怎么说?她环视群山,群山沉默着;她又朝着近处的杨树林张望,杨树林窸窸窣窣地响着,并不真心告诉她应该怎么做。

用情景交融的手法描写景物,香雪想到“四十个鸡蛋也没有了,娘会怎么说呢”, 表现出她内疚和犹豫不安的心理。

试分析下列景物描写的作用。

品味环境

④小溪的歌唱高昂起来了,它欢腾着向前奔跑,拉击着

水中的石块,不时溅起一朵小小的浪花。

用拟人的修辞手法描写的一幅图景,烘托了香雪高昂的情绪、欢快的心情。

⑤古老的群山终于被感动得战栗了,它发出洪亮低沉的

回音,和她们共同欢呼着。

“被感动得战栗”, 拟人又双关,一方面指姑娘们的

声音在群山间回荡;另一方面暗指古老的大山被这现代文明唤醒,共同欢呼文明时代的到来,含义丰富。

探究

主旨

1、文章结尾写道:“哦,香雪!香雪!”反复咏叹“香雪”,表现了怎样的主题

①结尾反复咏叹“香雪”,表现了台儿沟人对香雪的赞颂和期待,赞颂了香雪勇于追求、不畏艰险、挑战自我的美好品质。②作者相信在香雪等年轻人的带领下,台儿沟一定能从贫穷落后逐步走向文明进步,台儿沟人必定会改变精神面貌,获得平等地位。

探 究 主 旨

2.试分析小说标题的效果。

①小说的标题清新别致,既点出小说的主人公“香雪”,同时,这个“哦”又以抒情性、咏叹式的笔调,表达了对香雪的肯定和赞美,②进而为我们描绘了一群美丽乡村少女的美好形象,也具有设置了悬念,③引发读者思考,增强阅读兴趣的作用。

这篇小说以一个北方偏僻的小山村台儿沟为叙事和抒情背景,通过对香雪等一群山村少女一段不寻常经历的叙述与她们心理活动的生动描摹,叙写了每天只停一分钟的火车给一向宁静的山村生活带来的波澜,表达了姑娘们对山外文明的向往,对改变山村封闭落后、摆脱贫穷的迫切心情,同时表现了山里姑娘的自爱自尊和她们纯美的心灵。

明晰主旨

比较阅读

比较阅读

分析《百合花》和《哦,香雪》这两篇小说视角的差异,比较它们不同的表达效果。

《百合花》采用第一人称视角,以“我”的视角来展开叙述。

好处:①使故事表达更真实,更流畅,更合理。“我”是故事情节的推动者和连接者。因为“我”去前线,所以小通讯员送“我”,和“我”一起借被子,送“我”馒头;因为“我”, 连接起了小通讯员和新媳妇的故事。

②使人物形象更鲜明,使主题更深刻。“我”是小说人物高洁人性和美好人情的见证者。“我”见证了小通讯员的纯真、善良,见证了新媳妇的美丽娴静、纯朴,见证了军民之间的鱼水深情,小说通过“我”的心理来抒情,更真实可信。

③使表达更含蓄,更有韵味。作品受“我”所见所闻的限制,不能全方位叙述故事情节,展示人物。如通讯员过去的生活只能凭借“我”的想象来描写,他牺牲的原因及场面只能通过“我”的听说来补充,新媳妇在小通讯员牺牲后的心理只能通过她的语言、动作、神态来暗示,这反倒增加了读者的想象空间,使表达更含蓄,更有余味。

比较阅读

分析《百合花》和《哦,香雪》这两篇小说视角的差异,比较它们不同的表达效果。

《哦,香雪》采用第三人称视角,从他者角度来叙述,虽然

缺乏真实性和亲历感,不利于抒情,但有其独特的艺术效果:

①表达不受时空限制,自由灵活。村庄、车站、西山口车站、学

校等地点灵活转换,过去、现在随意切换,使得小说情节更生

动,内容更丰富,主题更深刻。

②有利于全方位地刻画人物形象。

叙述者是全知全能的,能对香雪、凤娇等农村姑娘进行全方位的展示,尤其是对香雪心理的描写会更为细腻、逼真,既丰满了香雪这一人物形象,又推动了小说故事情节发展。

课后延伸

活动1:定点赏析,拟写短评

明确要求:从语言、细节、人物、心理四个方面对小说进行赏析,1-4节侧重语言赏析,5-43节侧重细节赏析,44—66节侧重人物赏析,67节—文末侧重心理描写的赏析。每个学习小组选择一个方面的专题进行讨论,然后每人选择一点拟写百字短评,准备在课堂宣读。

活动2:宣读短文,课堂汇报

“也许”背后的作家情怀

火车在哪儿“停”是国家的布局,而小说以“也许”作种种猜想,什么说话算数的人和台儿沟沾亲,男乘务员发现台儿沟有一群十七八岁的姑娘,等等。这样的猜想毫无道理,但却是一部分台儿沟人的想法,作者正是以农民的眼光来打量火车在台儿沟停靠一事,足见作家对农民心灵世界的洞悉。不是以俯视的姿态和心理去写小说中的人物,而是走进人物心灵之中,以饱含深情的笔触,关心笔下的,关心他们的生存和命运。透过这样的描写,可以触摸到作家与大山中的人民同呼吸共命运的炽热之心。

活动2:宣读短文,课堂汇报

拟人增诗情 比喻添画意

小说运用拟人、比喻等修辞手法,语言生动形象,不落俗套。写台儿沟,“一心一意掩藏在大山那深深的皱褶里”,写铁路,“勇敢地盘旋在山腰,又悄悄的试探着前进”,运用拟人手法,将无生命的事物人格化;写火车,“看见那绿色的长龙一路呼啸”,运用比喻手法,将火车喻为绿色的长龙。拟人、比喻等修辞手法的运用,不仅使语言生动形象,增强了语言的趣味性,使小说充满诗情画意,也表达了台儿沟人的欣喜之情。

活动2:宣读短文,课堂汇报

独特的语言 鲜明的性格

“呦,我的妈呀!你踩着我的脚啦!”凤娇一声尖叫;“我撕了你的嘴!”凤娇骂着;“哟,我们小,你就老了吗。”大胆的凤娇回敬了一句。这些直言不讳的话充分表现了凤娇大胆直率、性格泼辣的性格。而香雪只是在凤娇拉她看乘客头上的金圈圈和腕上比指甲盖还要小的手表时问了一句“怎么我看不见?”接下来就是不言不语地点头,通过鲜明的对比,香雪少言寡语、文静腼腆的性格得以凸显。

作业布置

作 业

1、从香雪和凤娇两个人物中任选一个,以40年后的生活为背景写一封信。可以写给40年前的自己,也可以写给40年前的对方,你会选择谁?会说些什么?写一篇800字左右的文章。

2、二十年后,离开家乡多年的香雪和凤娇再次在家乡相遇了,她们分别会是什么样子?会发生什么事?请展开你的想象力写一篇800字左右的文章。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 沁园春 长沙

- 2 (立在地球边上放号 红烛 *峨日朵雪峰之侧 *致云雀)

- 3 (百合花 *哦,香雪)

- 单元学习任务

- 第二单元

- 4 (喜看稻菽千重浪――记首届国家最高科技奖获得者袁隆平 *心有一团火,温暖众人心 *“探界者”

- 5 以工匠精神雕琢时代品质

- 6 (芣苢 插秧歌)

- 单元学习任务

- 第三单元

- 7(短歌行 *归园田居(其一))

- 8(梦游天姥吟留别 登高 *琵琶行并序)

- 9(念奴娇·赤壁怀古 *永遇乐·京口北固亭怀古 *声声慢(寻寻觅觅))

- 单元学习任务

- 第四单元 家乡文化生活

- 学习活动

- 第五单元 整本书阅读

- 《乡土中国》

- 第六单元

- 10(劝学 *师说)

- 11 反对党八股(节选)

- 12 拿来主义

- 13(*读书:目的和前提 *上图书馆)

- 单元学习任务

- 第七单元

- 14(故都的秋 *荷塘月色)

- 15 我与地坛(节选)

- 16(赤壁赋 *登泰山记)

- 单元学习任务

- 第八单元

- 词语积累与词语解释

- 古诗词诵读