16﹡ 有为有不为 课件(共19张PPT)

文档属性

| 名称 | 16﹡ 有为有不为 课件(共19张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1019.0KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-05 10:38:33 | ||

图片预览

文档简介

(共19张PPT)

16* 有为有不为

大家在生活中是否遇到过需要做出选择的时刻?什么样的选择让你觉得是正确的?

每个人的选择都离不开“有为”与“有不为”的思考。今天我们学习季羡林先生的文章《有为有不为》。

1.理解文章中“有为”和“有不为”的核心思想,学会区分大善、小善、大恶、小恶的含义,理解其相互关联性。

2.通过阅读与讨论,深入理解“有为有不为”背后的伦理思考,培养批判性思维和对善恶的敏感度。

3.通过文天祥等历史人物的案例,激发学生的爱国热情,树立正确的价值观。

学习目标

文本解读

文学常识

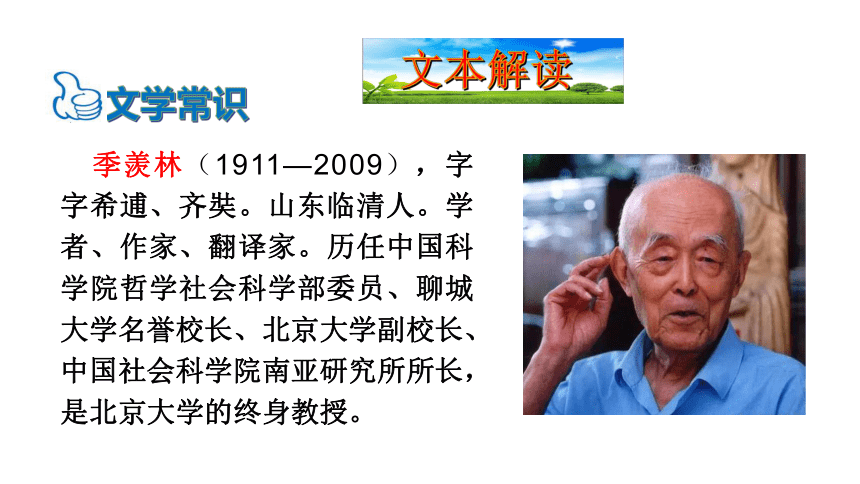

季羡林(1911—2009),字字希逋、齐奘。山东临清人。学者、作家、翻译家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。

诉诸( ) 屈膝( ) 贰( )臣

轮廓( ) 得逞( ) 制裁( ) 毅然( )

基础知识

给红色字注音

xī

èr

kuò

yì

sù

cái

chěng

大逆不道:

原意是指犯上谋反等反叛行为。在现代汉语中指罪孽深重,严重破坏固有秩序的行为,带有贬义色彩。

闭目养神:

意思是把眼睛闭上,集中精神。

迷途知返:

迷路后知道回来。比喻犯了错误能改正。

解释词语

默读课文,思考:作者在文章中主要表达了怎样的观点?“有为”“有不为”分别指什么?

作者观点:我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

“有为”指应该做的事情,必须去做;“有不为”则是指不应该做的事情,不能去做。

初步感知

1. 作者认为没有必要“从哲学上,从伦理学上”“写上一篇长篇论文,甚至一部大书”去阐述“有为有不为”的道理,文中写了原因,请你找出。

一般人都能够有良知良能,能分辨清是非善恶。(动动脑筋,睁开眼睛看看社会,懂得社会道德。)

精读析文

作者是从“善”与“恶”的大小入手阐明道理的。

2.为了证明自己的观点,作者从什么角度进行论述?

作者通过列举公交车让座和文天祥的例子,分别说明了小善小恶和大善大恶的区别。善恶并不是绝对的,而是相对的。对于国家和民族而言,文天祥的行为是大善;而在日常生活中,给老人让座就是一种小善。善恶的大小是根据影响范围和社会效应来区分的。

3.如何理解大小善恶的差别?文章中是怎样进行论述的?

不离题。因为能分清是否善恶,就会分清什么事应该做,什么事不应该做,即什么有为,什么有不为。

4.课文标题是“有为有不为”,但却用大量的笔墨谈论“善”与“恶”,是否离题?谈谈你的看法。

作者首先解释“有为”“有不为”的含义以及判断标准;然后论述“善”与“恶”有大小之分,举例加以证明,并补充论述大小“善”与大小“恶”之间的联系;最后,总结归纳,明确提出作者的观点:我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

5. 请分析梳理文章的论述层次。

1.文章第7段引用俗语“千里之堤,毁于蚁穴”,有什么作用?

“千里之堤,毁于蚁穴”比喻小事不注意,就会出大问题。形象地论述了大小善和大小恶有时候是有联系的,增强了说服力。

探究分析

示例1:引用韩愈“行而宜之之谓义”,阐述做合适的事就是应该,解释“有为”的含义。

示例2:引用“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”,论述应不应该和“善”“恶”一样,也是有大小之别的。

2.除了这一处之外,还有哪里引用名言警句?举例分析有什么作用。

不能删。“往往”表示在大多数情况下“大恶”是由“小恶”发展而来的,但不排除特例。体现了语言的准确性、严密性。

3.第7段“拿眼前提到的贪污行为而论,往往是先贪污少量的财务,心里还有点打鼓”中,“往往”能否删去?为什么?

结构梳理

有为有不为

解释“有为”、“有不为”的含义及对“应该”的理解。

论述“善”与“恶”有大小之分;大小“善”与大小“恶”有联系。

总结归纳,提出论点:我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

拓展延伸

读完课文后,有人认为“具备了良知良能”就能做到“有为有不为”,你是否同意这个观点?说说你的理由。

示例1:同意。具备了良知良能,就能分辨清楚是非善恶;分辨清楚是非善恶,就能做到有为有不为。

示例2:不同意。良知良能是“有为有不为”的基础,由于种种原因,有些人虽然心存良知良能,但仍然应该为而不为,清楚不为而依然为。因此光心存良知良能还远远不行,还必须有实际行动才行。

本文观点明确,思路清晰,指导我们在面对一些事情的时候,应该“有为有不为”。通过对善恶的判断,我们不仅要在日常生活中践行小善,还要避免走向大恶。

布置作业

结合自己的生活经历,写一篇关于“有为有不为”的短文,分析自己做出某个决定的过程。

16* 有为有不为

大家在生活中是否遇到过需要做出选择的时刻?什么样的选择让你觉得是正确的?

每个人的选择都离不开“有为”与“有不为”的思考。今天我们学习季羡林先生的文章《有为有不为》。

1.理解文章中“有为”和“有不为”的核心思想,学会区分大善、小善、大恶、小恶的含义,理解其相互关联性。

2.通过阅读与讨论,深入理解“有为有不为”背后的伦理思考,培养批判性思维和对善恶的敏感度。

3.通过文天祥等历史人物的案例,激发学生的爱国热情,树立正确的价值观。

学习目标

文本解读

文学常识

季羡林(1911—2009),字字希逋、齐奘。山东临清人。学者、作家、翻译家。历任中国科学院哲学社会科学部委员、聊城大学名誉校长、北京大学副校长、中国社会科学院南亚研究所所长,是北京大学的终身教授。

诉诸( ) 屈膝( ) 贰( )臣

轮廓( ) 得逞( ) 制裁( ) 毅然( )

基础知识

给红色字注音

xī

èr

kuò

yì

sù

cái

chěng

大逆不道:

原意是指犯上谋反等反叛行为。在现代汉语中指罪孽深重,严重破坏固有秩序的行为,带有贬义色彩。

闭目养神:

意思是把眼睛闭上,集中精神。

迷途知返:

迷路后知道回来。比喻犯了错误能改正。

解释词语

默读课文,思考:作者在文章中主要表达了怎样的观点?“有为”“有不为”分别指什么?

作者观点:我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

“有为”指应该做的事情,必须去做;“有不为”则是指不应该做的事情,不能去做。

初步感知

1. 作者认为没有必要“从哲学上,从伦理学上”“写上一篇长篇论文,甚至一部大书”去阐述“有为有不为”的道理,文中写了原因,请你找出。

一般人都能够有良知良能,能分辨清是非善恶。(动动脑筋,睁开眼睛看看社会,懂得社会道德。)

精读析文

作者是从“善”与“恶”的大小入手阐明道理的。

2.为了证明自己的观点,作者从什么角度进行论述?

作者通过列举公交车让座和文天祥的例子,分别说明了小善小恶和大善大恶的区别。善恶并不是绝对的,而是相对的。对于国家和民族而言,文天祥的行为是大善;而在日常生活中,给老人让座就是一种小善。善恶的大小是根据影响范围和社会效应来区分的。

3.如何理解大小善恶的差别?文章中是怎样进行论述的?

不离题。因为能分清是否善恶,就会分清什么事应该做,什么事不应该做,即什么有为,什么有不为。

4.课文标题是“有为有不为”,但却用大量的笔墨谈论“善”与“恶”,是否离题?谈谈你的看法。

作者首先解释“有为”“有不为”的含义以及判断标准;然后论述“善”与“恶”有大小之分,举例加以证明,并补充论述大小“善”与大小“恶”之间的联系;最后,总结归纳,明确提出作者的观点:我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

5. 请分析梳理文章的论述层次。

1.文章第7段引用俗语“千里之堤,毁于蚁穴”,有什么作用?

“千里之堤,毁于蚁穴”比喻小事不注意,就会出大问题。形象地论述了大小善和大小恶有时候是有联系的,增强了说服力。

探究分析

示例1:引用韩愈“行而宜之之谓义”,阐述做合适的事就是应该,解释“有为”的含义。

示例2:引用“勿以善小而不为,勿以恶小而为之”,论述应不应该和“善”“恶”一样,也是有大小之别的。

2.除了这一处之外,还有哪里引用名言警句?举例分析有什么作用。

不能删。“往往”表示在大多数情况下“大恶”是由“小恶”发展而来的,但不排除特例。体现了语言的准确性、严密性。

3.第7段“拿眼前提到的贪污行为而论,往往是先贪污少量的财务,心里还有点打鼓”中,“往往”能否删去?为什么?

结构梳理

有为有不为

解释“有为”、“有不为”的含义及对“应该”的理解。

论述“善”与“恶”有大小之分;大小“善”与大小“恶”有联系。

总结归纳,提出论点:我希望每个人都能有为有不为。一旦“为”错了,就毅然回头。

拓展延伸

读完课文后,有人认为“具备了良知良能”就能做到“有为有不为”,你是否同意这个观点?说说你的理由。

示例1:同意。具备了良知良能,就能分辨清楚是非善恶;分辨清楚是非善恶,就能做到有为有不为。

示例2:不同意。良知良能是“有为有不为”的基础,由于种种原因,有些人虽然心存良知良能,但仍然应该为而不为,清楚不为而依然为。因此光心存良知良能还远远不行,还必须有实际行动才行。

本文观点明确,思路清晰,指导我们在面对一些事情的时候,应该“有为有不为”。通过对善恶的判断,我们不仅要在日常生活中践行小善,还要避免走向大恶。

布置作业

结合自己的生活经历,写一篇关于“有为有不为”的短文,分析自己做出某个决定的过程。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 邓稼先

- 2 说和做——记闻一多先生言行片段

- 3*回忆鲁迅先生(节选)

- 写作 写出人物的精神

- 4 孙权劝学

- 第二单元

- 5 黄河颂

- 6 老山界

- 7 谁是最可爱的人

- 8*土地的誓言

- 9 木兰诗

- 写作 学习抒情

- 第三单元

- 10 阿长与《山海经》

- 11 老王

- 12 *台阶

- 13 卖油翁

- 写作 抓住细节

- 名著导读《骆驼祥子》:圈点与批注

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 14 叶圣陶先生二三事

- 15 驿路梨花

- 16*最苦与最乐

- 17 短文两篇

- 写作 怎样选材

- 第五单元

- 18 紫藤萝瀑布

- 19*一棵小桃树

- 20*外国诗二首

- 21 古代诗歌五首

- 写作 文从字顺

- 第六单元

- 22 伟大的悲剧

- 23 太空一日

- 24*带上她的眼睛

- 25 河中石兽

- 写作 语言简明

- 名著导读 《海底两万里》:快速阅读

- 课外古诗词诵读