高中地理湘教版(2019)必修第二册 2.2地域文化与城乡景观 课件(共58张ppt)

文档属性

| 名称 | 高中地理湘教版(2019)必修第二册 2.2地域文化与城乡景观 课件(共58张ppt) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 73.1MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-05 07:36:23 | ||

图片预览

文档简介

(共58张PPT)

五莲山大佛

暖锅

百桌宴

戏曲

舞狮

凤凰古城

糖画

苗族

人类对自身和世界的感悟和认知---文化

在特定地域范围内形成的文化,体现当地人的价值观和审美情趣---地域文化

第二单元 乡村与城镇

地域文化与城乡景观

U

S

T

b

U

S

T

b

课程标准:结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

学习任务与目标要求

学习任务与要求

结合图文资料,对比不同地域文化下城乡景观的差异。(区域认知)

结合实例,说明地理环境对地域文化的影响,地域文化与城乡景观的关系。(综合思维)

通过调查周边的情况,说明城乡景观与当地地域文化的联系,对区域特色文化传承和保护提出合理建议。(地理实践力)

树立城乡景观是与地域文化相互协调发展的观念。(人地协调)

01

地域文化和城乡景观内涵

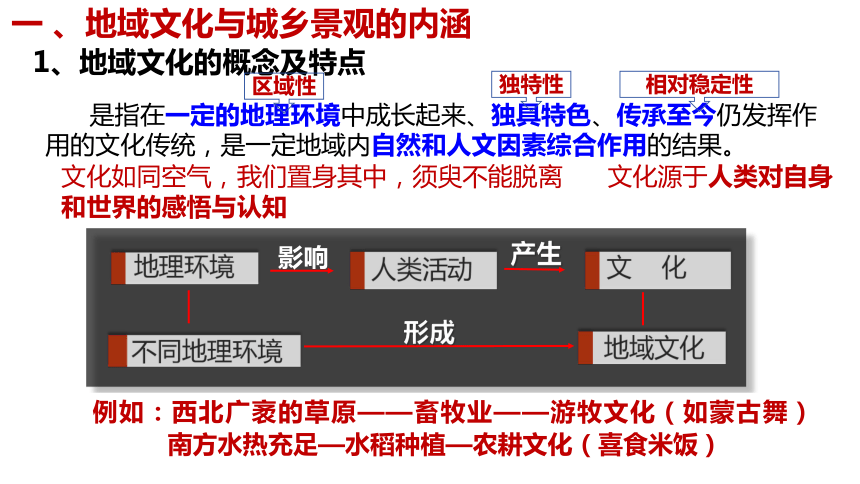

地理环境

人类活动

文 化

地域文化

不同地理环境

影响

产生

形成

南方水热充足—水稻种植—农耕文化(喜食米饭)

例如:西北广袤的草原——畜牧业——游牧文化(如蒙古舞)

一 、地域文化与城乡景观的内涵

是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

1、地域文化的概念及特点

区域性

独特性

相对稳定性

文化如同空气,我们置身其中,须臾不能脱离 文化源于人类对自身和世界的感悟与认知

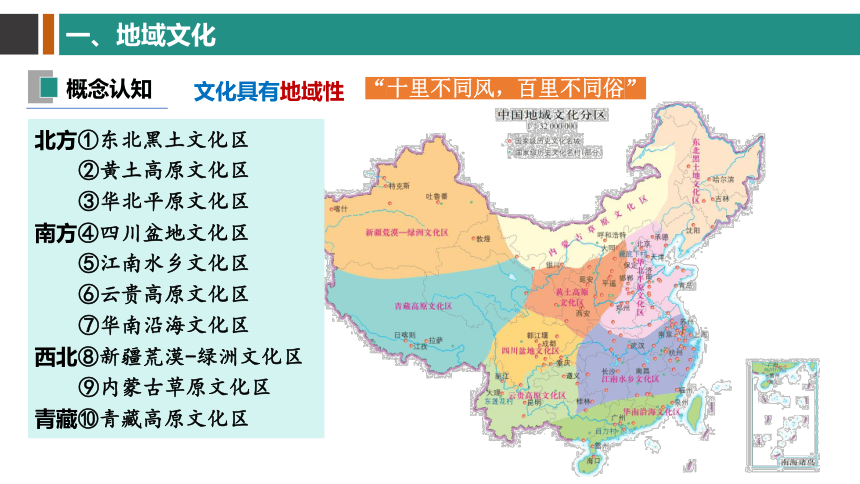

一、地域文化

概念认知

北方①东北黑土文化区

②黄土高原文化区

③华北平原文化区

南方④四川盆地文化区

⑤江南水乡文化区

⑥云贵高原文化区

⑦华南沿海文化区

西北⑧新疆荒漠-绿洲文化区

⑨内蒙古草原文化区

青藏⑩青藏高原文化区

文化具有地域性

“十里不同风,百里不同俗”

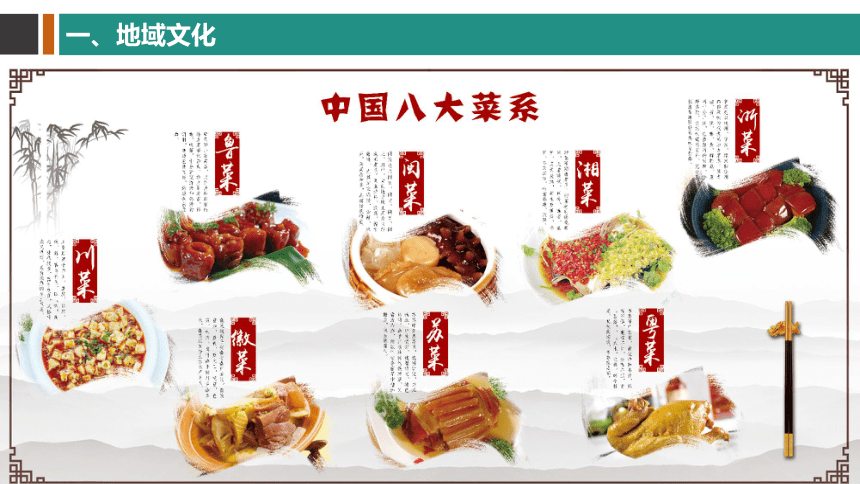

一、地域文化

地域文化分类

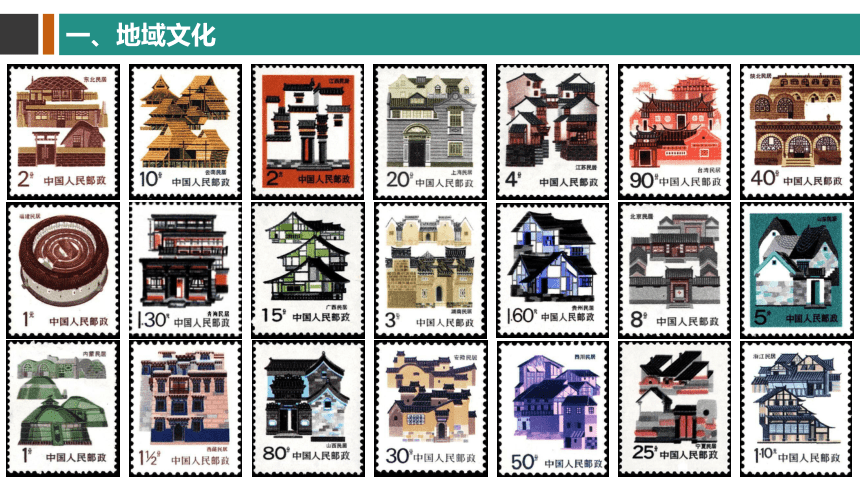

物质方面——饮食、服饰、建筑等

非物质方面——价值观、制度、习俗、语言、艺术等

④多样性:地域文化表现形式多种多样,如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等。

一、地域文化

一、地域文化

一、地域文化

一、地域文化

“沙漠之舟”

江浙小船

黄河羊皮筏

怒江溜索

一、地域文化

一、地域文化

沙溪古镇

土楼群

千垛菜花

月牙泉

一、地域文化

地域文化景观

按景观成因

自然景观

人文景观

行云飞瀑、高山流水……

土壤、植被、地貌等

农田、村落、道路、建筑、雕塑……

较少或未受到人类的影响

人类文化留在地表的印记,是人类为了满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。

感悟地域文化,可以从景观入手,包括:

城乡景观是人们适应自然、改造自然的结果,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

城镇景观:俄罗斯红场

乡村景观:福建客家土楼秋收季节

2. 城乡景观

一 、地域文化与城乡景观的内涵

各大洲之间,发达国家与发展中国家之间,不同纬度之间,不同海拔之间,城乡景观均存在显著差异。

02

地域文化在城乡景观上的体现

案例分析

乡村是农业活动区域,由于农业生产受自然影响较大,其景观更能体现人与环境的关系,同时聚落的建筑形式也更能反映乡村的制度和价值观。

思考1:南方丘陵地区“宅高田低”的村落空间格局是怎样形成的?

江西婺源月亮湾

住宅

田地

河流

形成了一种人地和谐的乡村景观,体现了顺应自然、趋利避害的生活智慧。

“宅高田低”的空间格局

高宅可以避洪水、低田便于灌溉

人多地少的丘陵地区

季风气候,降水不均

住宅建造的指导原则和建造目标:

取材便利(即原材料丰富且便于开采)

降低建造成本

建筑布局要注意:采光、通风、防潮和防腐蚀等

营造舒适、宜居的居住环境

区域自然环境特征

除了受自然环境主导外,影响建筑外观和布局的因素还有:文化观念和审美

1、在民居特色上的体现

二、地域文化在城乡景观上的体现

二、地域文化在城乡景观上的体现

1、在民居特色上的体现

当地自然地理环境 光照强烈 光照弱 气候寒冷 气候炎热 降水多 降水少 沙尘暴 频繁 地震泥石流

较多

民居需求 遮阳 采光 保温 通风散热 注重排水 和防潮 雨水收集 防御风沙 防御地质

灾害

_______文化区

_______文化区

_______文化区

_______文化区

江南水乡

新疆荒漠-绿洲

内蒙古草原

黄土高原

①适应当地的自然地理环境

②因地制宜,就地取材

建筑材料的选用也具有鲜明的地域性。建筑用材较多,体积庞大,运输困难,因而必须因地制宜、就地取材,最大限度地发挥当地建筑材料的力学和美学的特点。产石地区多石构,产木材地区多木构,产竹地区多竹楼,黄土地区多土筑窑洞。

因纽特人冰屋

云南西双版纳竹楼

二、地域文化在城乡景观上的体现

1、在民居特色上的体现

(1)四合院的建筑格局体现了中国人的什么性格特征?

(2)试从北京气候的角度入手,分析四合院的建筑格局及形成原因。

内向、封闭,

正统、严谨、尊卑有序

北京属温带季风气候,冬季寒冷干燥,春旱多风沙;

坐北朝南,大门开在东南角,可保温防寒避风沙,向阳使冬季采光多。

阅读“北京四合院”材料,思考以下问题。

阅读

观察下列图中的各民居,看一看它们具备什么样的特色。这些民居与当地的地理环境有什么样的关系?又反映出什么样的地域文化?

活动

湘西吊脚楼

活动

1.木质——

2.依山而建——

3.底层架空——

当地盛产杉木;

适应山地丘陵地形;

当地空气湿度大,架空利于防潮和通风。

1.土质——

2.依山挖掘——

3.拱形顶——

陕北窑洞

活动

黄土土层厚,直立性强,地下水位低;

适应高原地形,冬暖夏凉;

增强承重能力。

印度尼西亚巴塔克式房屋

活动

1.硬木+竹木——森林茂密,植被丰富;

2.船形屋顶——降水量大;

3.底层架空——利于通风散热。

肯尼亚茅草屋

活动

泥巴墙体+木头梁+茅草覆盖——非洲草原蓑草丰富,适应当地炎热的气候,通风、透气、凉快。

英国乡土民居

活动

以茅草农舍为代表——

气候温和湿润,茅草丰富;

屋顶坡度大——降水多;

大厅长窗和二楼花格窗——利于采光;

底层侧翼窗户小——防风

伊朗风塔

活动

风塔高过屋顶的部分四面镂空,悬空连接到室内大厅,塔下中央建有水池气流被风塔吸引辐合下沉,经水池降温后向四周辐散——气候酷热

福建泉州山区石屋

俄罗斯木屋

这些民居都是因地制宜、就地取材、因材施艺而建造。

体现了敬畏自然、与自然和谐相处的文化。

特点:气候干旱,光照强,昼夜温差大,年、日温较大,降水少,光照强。

民居以土房建造流行。屋顶是平坦的,既可减少热量透入室内,又可用来暴晒粮食,房屋四周的泥墙厚度也很大,房屋地基挖进地下一、二尺,以阻止热气传入室内。宅基四周及庭院里大量种植葡萄和白杨。即可遮荫,也可借此挡住热浪入室,从而降低室温。

新疆阿以旺

日本“合掌屋”

合掌屋的特征是不用任何钉子,只用绳子绑扎或采用较有黏性的木头来接合房屋架构。

屋顶特别建成倾斜的60度,既防止雨水浸透,又可让雪滑落避免积雪。屋顶所铺的茅草,厚度达七八十厘米,阳光的热力及寒风的冷气都不容易透进来,整栋屋子冬暖夏凉,住起来相当舒适。

在澳大利亚南部城市库伯佩迪的矿山里,修建有许多由宝石矿演变而来的地下住宅。1915年,库伯佩迪发现了宝石矿,人口在此陆续聚集。但这里的气候并不适合人类长期居住,大部分矿工不得不停留在矿井里躲避室外极端的天气,并逐渐形成了具有当地特色的民居。开凿矿井工作艰辛,早期的地下住宅规模甚小,只能满足人们基本的生活需求。随着生产设备的普及和生活水平的提高,地下住宅的规模逐渐扩大,功能日趋完善,并出现了教堂、旅馆等建筑。如今,库伯佩迪的居民几乎全部住到了地下,变成了独特的风景线,还吸引了众多的观光客。

探究

探究:库伯佩迪的生活矿井景观

1. 分析库伯佩迪的气候特点,简要说明其形成原因。

库伯佩迪地处澳大利亚的南部内陆;

维多利亚大沙漠东南部边缘;

纬度较低,夏季受亚热带高压控制;

冬季受到来自内陆地区东北信风的影响全年高温少雨。

探究

探究:库伯佩迪的生活矿井景观

探究

2. 说一说库伯佩迪的地下民居特点。

与外部联系的门窗开口较小,内部宽敞,功能设施齐全,建筑功能多样。

①库伯佩迪的民居依山崖开挖修建,全部建在地下。

根据民居建筑特点判断自然环境特征

1.判断气候特征

(1)根据墙体厚度判断冷暖及昼夜温差

一般,寒冷的地方,民居的墙体厚度大;温暖的地方,民居墙体较薄。另外,昼夜温差大的地方,墙体厚度大。

(2)根据屋顶坡度、房檐宽度判断降水量的多少

一般,屋顶坡度大,利于排水,利于积水倾泻或积雪滑落,因此降雨量大或降雪量大的地方,民居屋顶坡度较大;降水稀少的地方,民居屋顶坡度较小,多为平顶。

房檐越宽,越利于遮挡风雨,因此我国北方地区的房檐宽度一般小于南方地区。

知识小结:方法技巧

(3)根据窗户大小判断冷暖及风力、风向

一般,北方地区冬季寒冷,民居的窗户较小,且北窗较南窗小;南方夏季湿热,民居窗户较大以利于通风;风沙大的地方,民居窗户较小。

(4)根据房屋朝向判断气候特征

我国北方地区的民居多坐北朝南,而南方地区则表现不明显。原因:北方冬季寒冷,为了获取更多的阳光,民居多坐北朝南;南方夏季炎热,对日照没有较高的要求,所以民居朝向一般更为自由。

(5)根据民居的用材判断气候特征

以砖土建造的砖墙结构民居主要分布在我国北方地区,一般来说气候相对干旱,降水偏少;以木结构为主的民居主要分布在西南地区,气候湿热,植被茂盛;江南地区的民居主要是内部主体为木结构、外包砌墙体的砖木混合结构。

2.判断地形特征

根据房屋的进深以及院落的大小判断地形特征。一般来说,平原地区民居的房屋进深大,院落宽阔;而山区地形崎岖,民居进深较小,院落狭小。

3.根据建筑用材判断当地物产

民居建筑往往就近取材,建筑用材在一定程度上反映了当地的物产。例如,木质结构的民居多分布在森林资源丰富的地区;竹楼多建在盛产竹子的地方;黄土高原地区人们利用黄土的直立性特征挖窑洞;因纽特人利用当地得天独厚的冰雪条件建造冰屋。

合作探究

城镇空间布局与地域文化

德国巴伐利亚州的诺德林根小镇几乎完整地保留了中世纪时建造的环绕城墙,城墙长约3.5千米,有5个城门和11个塔楼。小镇的中心是圣乔治教堂,教堂钟楼高约90米,可以俯瞰小镇的各个角落。

北京有3000多年的建城史,860多年的建都史。老北京城分内外二城,其中外城为明代后期加建。紫禁城(即故宫)位于内城中央,是明清两代的皇宫

二、地域文化在城乡景观上的体现

2、在城市格局上的体现

地域 地域文化 城市格局

中国 古代城市建设体现了_________的思想,在功能分区上反映出严格的_________ 都城以宫殿为中心并确定_______,构建城市的基本骨架。

欧洲 体现了_____文化和_____文化的融合 城市多围绕_____、市政厅、_________布局,中心与四周的建筑物_____差别小,高层建筑一般在城市_____

美国 发展历史短,缺少体现悠久历史的传统建筑 中心多围绕__________布局,外围建筑高度逐渐下降,并逐渐形成连绵的城市带

皇权至上

等级制度

中轴线

历史

现代

教堂

城市广场

高度

外围

摩天大楼

我国地域文化

二、地域文化在城乡景观上的体现

3、在建筑风格上的体现

我国城乡建设历史悠久,“天人合一”的思想延续贯穿,砖墙木梁架结构广泛流行,我国的园林主要以亭台楼阁为主,斗拱飞檐和雕梁画栋是我国特有的建筑风格。

砖墙木梁架结构

斗拱飞檐、雕梁画栋

3. 在建筑风格上的体现

我国地域文化

西方建筑中柱廊、尖塔、喷泉、雕塑等特点明显。

西方建筑强调本身的雕塑美,使用较多的几何形体,建筑材料多以石材为主。

西方地域文化

凡尔赛宫的喷泉

巴黎圣母院尖塔

城市建筑物上的雕塑

凡尔赛宫全景图

二、地域文化在城乡景观上的体现

3、在建筑风格上的体现

尖塔

柱廊

雕塑

喷泉

地域 建筑风格 形成 发展变化

中国 _____木梁架结构广泛流行,斗拱飞檐和______ ____是我国特有的建筑风格 建筑风格是在各地特定的自然地理环境、_________和_________基础上逐步形成的,生动反映了人与自然的关系 建筑风格也不是一成不变的,当地域文化发生变化,或者受其他地域文化的渗透影响,相应地,建筑风格也会随之变化

西方 柱廊、尖塔、_____、 ____等特点明显 砖墙

雕梁

画栋

喷泉

雕塑

历史文化

风俗人情

二、地域文化在城乡景观上的体现

3、在建筑风格上的体现

中国传统建筑布局+西方建筑装饰风格;

楼下商铺,便于顾客选购商品,楼上住人;

骑楼可挡避风雨侵袭,遮挡阳光照射。

建筑风格不是一成不变的,当地域文化发生改变或受到其他地域文化的影响,相应的也会改变。

传统木结构+砖墙承重

建筑外门选用石料做门框→石库门

传统庭院式→石库门弄堂文化

上海石库门建筑(中共一大会址)

广州骑楼

阅读

问题:随着我国社会经济的快速发展,人口不断增加,有些地区城乡建设无序推进,土地开发强度过大,导致民族文化和传统特色逐渐丧失。

01

保护地域文化的措施:

① 保护地域文化,将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中。

②协调好老城区与新城区的发展关系,促成历史文化与现代生活的和谐。

02

城乡建设过程中出现了哪些问题?如何保护地域文化?

(1)描述诸葛八卦村村落的布局特点。

(2)讨论该村落的布局与当地自然地理环境和地域文化之间的关系。

(3)结合材料,讨论诸葛八卦村的旅游品牌价值。

(1)特点:诸葛村布局在山间小盆地,依山傍水,以钟池为中心道路呈放射状分布。

(2)与当地自然地理环境的关系:八卦村四周山脉环绕,村子地形如锅底,中间低平,四方来水,汇聚锅底形成一口池塘。村子地势平坦,临近水源,环境宜居。

与地域文化之间的关系:诸葛亮后裔,天人合一,崇尚因势利导,因地制宜,人地和谐的思想。

(3)①旅游资源具有景观独特性。②具有美学价值。③文化底蕴深厚。

④诸葛亮知名度高,文化品牌价值高。

活动

思维导图

(2024·江苏·高考真题)上世纪90年代以前.普洱景迈山古茶林广泛分布于海拔1000m以上的山地。2023年9月,“普洱景迈山古茶林文化景观”被列入世界遗产名录。下图为“景迈山土地利用结构示意图”。

1.农业社会时期,景迈山的经济发展模式属于( )

A.生态经济 B.规模经济

C.集聚经济 D.轮作经济

2.上世纪90年代,景迈山部分古茶林被改为现代茶园的主要原因是古树茶( )

A.种植成本高 B.生产加工难

C.运输难度大 D.市场需求小

3.景迈山文化遗产保护面临的最大困难在于( )

A.生活方式传承 B.珍稀茶树保护 C.基础设施建设 D.人居环境改善

A

D

A

(2024·新课标卷·高考真题)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。左图示意双凤村地建筑分布,右图示意在建的转角吊脚楼。据此完成下面小题。

4.双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布 B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布 D.沿公路分布

B

(2024·新课标卷·高考真题)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。左图示意双凤村地建筑分布,右图示意在建的转角吊脚楼。据此完成下面小题。

5.双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材 C.充分利用空间 D.追求视觉美观

6.摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所,这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性

③公益性 ④文化性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

C

D

(2023·河北·高考真题)《海录》记载了我国清代船员的航海见闻:“万山一名鲁万山,广州外海岛屿也。山有二,东山在新安县界,西山在香山县界,沿海渔船籍以笔风雨。西南风急则居东澳,东北风急则居西澳,凡南洋海艘俱由此出口,故纪海国自万山始。”下图展现了海南先民根据航向和用航海时间估算的距离而绘制的南海作业线路(局部)。据此完成下面小题。

7.广东沿海地名多有“澳”字,“澳”字代表( )

A.海峡 B.岛屿

C.滩涂 D.海湾

8.我国海南先民精确绘制该作业线路图,主要运用了( )

A.罗盘和燃香 B.罗盘和洋流

C.星象和燃香 D.星象和洋流

D

A

材料一希腊萨索斯岛位于爱琴海北部,地形以山地为主。萨索斯岛历史悠久,早期居民多从事农矿业;20世纪60年代后旅游业发展,居民逐渐移居新镇,形成古镇—新镇的“双子镇”模式。古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材;新镇多为现代建筑。

材料二左图为“萨索斯岛古镇与新镇分布示意图”,右图为“萨索斯岛古镇传统建筑景观图”。

(1)简述萨索斯岛古镇和新镇的空间分布特征。

(1)古镇:多位于内部山区,沿河谷分布;新镇:多位于沿海。

材料一希腊萨索斯岛位于爱琴海北部,地形以山地为主。萨索斯岛历史悠久,早期居民多从事农矿业;20世纪60年代后旅游业发展,居民逐渐移居新镇,形成古镇—新镇的“双子镇”模式。古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材;新镇多为现代建筑。

材料二左图为“萨索斯岛古镇与新镇分布示意图”,右图为“萨索斯岛古镇传统建筑景观图”。

(2)分析萨索斯岛古镇传统建筑特点与当地自然环境的关系

(2)建筑坐北朝南,利于采光;依山而建,利用山地地形;建筑排列紧密,节省土地;坡面屋顶,利于排水;石木建筑,就地取材。

材料一希腊萨索斯岛位于爱琴海北部,地形以山地为主。萨索斯岛历史悠久,早期居民多从事农矿业;20世纪60年代后旅游业发展,居民逐渐移居新镇,形成古镇—新镇的“双子镇”模式。古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材;新镇多为现代建筑。

材料二左图为“萨索斯岛古镇与新镇分布示意图”,右图为“萨索斯岛古镇传统建筑景观图”。

(3)评价“双子镇”模式对萨索斯岛旅游业发展的影响。

(3)新镇与古镇并存,增加旅游资源多样性,吸引更多游客;新镇的生活设施相对完善,提高旅游舒适度;新镇基础设施相对完善,提高旅游环境质量;古镇保留传统建筑风貌,有利于保护旅游资源独特性;古镇人口流失,不利于传统建筑的保护;不利于传统文化传承。

历史上,广东省是我国多次大规模南下移民的重要目的地。移民与当地居民融合,形成不同的方言区,下图示意广东省方言区分布。

(1)描述广东省方言区分布的主要特点。

(2)客家语方言区内的许多中心城镇粤语岛,请推测其原因。

(1)方言区交错分布,相对集中;粤语、闽语和客家语分布范围广;粤语主要分布在广东省的中部和西部地区,闽语主要分布在广东省东部沿海和西南沿海(雷州半岛),客家语主要分布在广东省的北部和东北部地区。

(2)客家语区多位于欠发达地区(山区和相对偏远地区);省会和经济发达地区为粤语区,客家语区许多中心城镇因交流的需要,多通行粤语,成为粤语岛。

地坑院也叫天井院,地坑院,地坑院在河南三门峡陕县、山西运城、甘肃陇东的庆阳及陕西的部分地区均有分布。这种当地特有的居住方式,所有的房屋建筑和家居设施都在地平面以下,也就是居住在地下,所以就称为“地坑院”,这是当地人们因地制宜的智慧体现。人们一般都会在地坑院的院子当中种一两棵树,这是为什么?

院子里种一棵树的主要目的是为了起到“警示作用”,由于地坑院隐藏在地下,地面上的人们很难发现,利用高出地面的树冠来提醒人们,以免掉落到坑内。

五莲山大佛

暖锅

百桌宴

戏曲

舞狮

凤凰古城

糖画

苗族

人类对自身和世界的感悟和认知---文化

在特定地域范围内形成的文化,体现当地人的价值观和审美情趣---地域文化

第二单元 乡村与城镇

地域文化与城乡景观

U

S

T

b

U

S

T

b

课程标准:结合实例,说明地域文化在城乡景观上的体现。

学习任务与目标要求

学习任务与要求

结合图文资料,对比不同地域文化下城乡景观的差异。(区域认知)

结合实例,说明地理环境对地域文化的影响,地域文化与城乡景观的关系。(综合思维)

通过调查周边的情况,说明城乡景观与当地地域文化的联系,对区域特色文化传承和保护提出合理建议。(地理实践力)

树立城乡景观是与地域文化相互协调发展的观念。(人地协调)

01

地域文化和城乡景观内涵

地理环境

人类活动

文 化

地域文化

不同地理环境

影响

产生

形成

南方水热充足—水稻种植—农耕文化(喜食米饭)

例如:西北广袤的草原——畜牧业——游牧文化(如蒙古舞)

一 、地域文化与城乡景观的内涵

是指在一定的地理环境中成长起来、独具特色、传承至今仍发挥作用的文化传统,是一定地域内自然和人文因素综合作用的结果。

1、地域文化的概念及特点

区域性

独特性

相对稳定性

文化如同空气,我们置身其中,须臾不能脱离 文化源于人类对自身和世界的感悟与认知

一、地域文化

概念认知

北方①东北黑土文化区

②黄土高原文化区

③华北平原文化区

南方④四川盆地文化区

⑤江南水乡文化区

⑥云贵高原文化区

⑦华南沿海文化区

西北⑧新疆荒漠-绿洲文化区

⑨内蒙古草原文化区

青藏⑩青藏高原文化区

文化具有地域性

“十里不同风,百里不同俗”

一、地域文化

地域文化分类

物质方面——饮食、服饰、建筑等

非物质方面——价值观、制度、习俗、语言、艺术等

④多样性:地域文化表现形式多种多样,如历史遗存、文化形态、社会习俗、生产生活方式等。

一、地域文化

一、地域文化

一、地域文化

一、地域文化

“沙漠之舟”

江浙小船

黄河羊皮筏

怒江溜索

一、地域文化

一、地域文化

沙溪古镇

土楼群

千垛菜花

月牙泉

一、地域文化

地域文化景观

按景观成因

自然景观

人文景观

行云飞瀑、高山流水……

土壤、植被、地貌等

农田、村落、道路、建筑、雕塑……

较少或未受到人类的影响

人类文化留在地表的印记,是人类为了满足某种需要,利用自然物质加以创造的结果。

感悟地域文化,可以从景观入手,包括:

城乡景观是人们适应自然、改造自然的结果,其外部形态和组合类型与当地的自然地理环境密切相关,能够在很大程度上反映出不同地域的文化内涵、价值观、审美观。

城镇景观:俄罗斯红场

乡村景观:福建客家土楼秋收季节

2. 城乡景观

一 、地域文化与城乡景观的内涵

各大洲之间,发达国家与发展中国家之间,不同纬度之间,不同海拔之间,城乡景观均存在显著差异。

02

地域文化在城乡景观上的体现

案例分析

乡村是农业活动区域,由于农业生产受自然影响较大,其景观更能体现人与环境的关系,同时聚落的建筑形式也更能反映乡村的制度和价值观。

思考1:南方丘陵地区“宅高田低”的村落空间格局是怎样形成的?

江西婺源月亮湾

住宅

田地

河流

形成了一种人地和谐的乡村景观,体现了顺应自然、趋利避害的生活智慧。

“宅高田低”的空间格局

高宅可以避洪水、低田便于灌溉

人多地少的丘陵地区

季风气候,降水不均

住宅建造的指导原则和建造目标:

取材便利(即原材料丰富且便于开采)

降低建造成本

建筑布局要注意:采光、通风、防潮和防腐蚀等

营造舒适、宜居的居住环境

区域自然环境特征

除了受自然环境主导外,影响建筑外观和布局的因素还有:文化观念和审美

1、在民居特色上的体现

二、地域文化在城乡景观上的体现

二、地域文化在城乡景观上的体现

1、在民居特色上的体现

当地自然地理环境 光照强烈 光照弱 气候寒冷 气候炎热 降水多 降水少 沙尘暴 频繁 地震泥石流

较多

民居需求 遮阳 采光 保温 通风散热 注重排水 和防潮 雨水收集 防御风沙 防御地质

灾害

_______文化区

_______文化区

_______文化区

_______文化区

江南水乡

新疆荒漠-绿洲

内蒙古草原

黄土高原

①适应当地的自然地理环境

②因地制宜,就地取材

建筑材料的选用也具有鲜明的地域性。建筑用材较多,体积庞大,运输困难,因而必须因地制宜、就地取材,最大限度地发挥当地建筑材料的力学和美学的特点。产石地区多石构,产木材地区多木构,产竹地区多竹楼,黄土地区多土筑窑洞。

因纽特人冰屋

云南西双版纳竹楼

二、地域文化在城乡景观上的体现

1、在民居特色上的体现

(1)四合院的建筑格局体现了中国人的什么性格特征?

(2)试从北京气候的角度入手,分析四合院的建筑格局及形成原因。

内向、封闭,

正统、严谨、尊卑有序

北京属温带季风气候,冬季寒冷干燥,春旱多风沙;

坐北朝南,大门开在东南角,可保温防寒避风沙,向阳使冬季采光多。

阅读“北京四合院”材料,思考以下问题。

阅读

观察下列图中的各民居,看一看它们具备什么样的特色。这些民居与当地的地理环境有什么样的关系?又反映出什么样的地域文化?

活动

湘西吊脚楼

活动

1.木质——

2.依山而建——

3.底层架空——

当地盛产杉木;

适应山地丘陵地形;

当地空气湿度大,架空利于防潮和通风。

1.土质——

2.依山挖掘——

3.拱形顶——

陕北窑洞

活动

黄土土层厚,直立性强,地下水位低;

适应高原地形,冬暖夏凉;

增强承重能力。

印度尼西亚巴塔克式房屋

活动

1.硬木+竹木——森林茂密,植被丰富;

2.船形屋顶——降水量大;

3.底层架空——利于通风散热。

肯尼亚茅草屋

活动

泥巴墙体+木头梁+茅草覆盖——非洲草原蓑草丰富,适应当地炎热的气候,通风、透气、凉快。

英国乡土民居

活动

以茅草农舍为代表——

气候温和湿润,茅草丰富;

屋顶坡度大——降水多;

大厅长窗和二楼花格窗——利于采光;

底层侧翼窗户小——防风

伊朗风塔

活动

风塔高过屋顶的部分四面镂空,悬空连接到室内大厅,塔下中央建有水池气流被风塔吸引辐合下沉,经水池降温后向四周辐散——气候酷热

福建泉州山区石屋

俄罗斯木屋

这些民居都是因地制宜、就地取材、因材施艺而建造。

体现了敬畏自然、与自然和谐相处的文化。

特点:气候干旱,光照强,昼夜温差大,年、日温较大,降水少,光照强。

民居以土房建造流行。屋顶是平坦的,既可减少热量透入室内,又可用来暴晒粮食,房屋四周的泥墙厚度也很大,房屋地基挖进地下一、二尺,以阻止热气传入室内。宅基四周及庭院里大量种植葡萄和白杨。即可遮荫,也可借此挡住热浪入室,从而降低室温。

新疆阿以旺

日本“合掌屋”

合掌屋的特征是不用任何钉子,只用绳子绑扎或采用较有黏性的木头来接合房屋架构。

屋顶特别建成倾斜的60度,既防止雨水浸透,又可让雪滑落避免积雪。屋顶所铺的茅草,厚度达七八十厘米,阳光的热力及寒风的冷气都不容易透进来,整栋屋子冬暖夏凉,住起来相当舒适。

在澳大利亚南部城市库伯佩迪的矿山里,修建有许多由宝石矿演变而来的地下住宅。1915年,库伯佩迪发现了宝石矿,人口在此陆续聚集。但这里的气候并不适合人类长期居住,大部分矿工不得不停留在矿井里躲避室外极端的天气,并逐渐形成了具有当地特色的民居。开凿矿井工作艰辛,早期的地下住宅规模甚小,只能满足人们基本的生活需求。随着生产设备的普及和生活水平的提高,地下住宅的规模逐渐扩大,功能日趋完善,并出现了教堂、旅馆等建筑。如今,库伯佩迪的居民几乎全部住到了地下,变成了独特的风景线,还吸引了众多的观光客。

探究

探究:库伯佩迪的生活矿井景观

1. 分析库伯佩迪的气候特点,简要说明其形成原因。

库伯佩迪地处澳大利亚的南部内陆;

维多利亚大沙漠东南部边缘;

纬度较低,夏季受亚热带高压控制;

冬季受到来自内陆地区东北信风的影响全年高温少雨。

探究

探究:库伯佩迪的生活矿井景观

探究

2. 说一说库伯佩迪的地下民居特点。

与外部联系的门窗开口较小,内部宽敞,功能设施齐全,建筑功能多样。

①库伯佩迪的民居依山崖开挖修建,全部建在地下。

根据民居建筑特点判断自然环境特征

1.判断气候特征

(1)根据墙体厚度判断冷暖及昼夜温差

一般,寒冷的地方,民居的墙体厚度大;温暖的地方,民居墙体较薄。另外,昼夜温差大的地方,墙体厚度大。

(2)根据屋顶坡度、房檐宽度判断降水量的多少

一般,屋顶坡度大,利于排水,利于积水倾泻或积雪滑落,因此降雨量大或降雪量大的地方,民居屋顶坡度较大;降水稀少的地方,民居屋顶坡度较小,多为平顶。

房檐越宽,越利于遮挡风雨,因此我国北方地区的房檐宽度一般小于南方地区。

知识小结:方法技巧

(3)根据窗户大小判断冷暖及风力、风向

一般,北方地区冬季寒冷,民居的窗户较小,且北窗较南窗小;南方夏季湿热,民居窗户较大以利于通风;风沙大的地方,民居窗户较小。

(4)根据房屋朝向判断气候特征

我国北方地区的民居多坐北朝南,而南方地区则表现不明显。原因:北方冬季寒冷,为了获取更多的阳光,民居多坐北朝南;南方夏季炎热,对日照没有较高的要求,所以民居朝向一般更为自由。

(5)根据民居的用材判断气候特征

以砖土建造的砖墙结构民居主要分布在我国北方地区,一般来说气候相对干旱,降水偏少;以木结构为主的民居主要分布在西南地区,气候湿热,植被茂盛;江南地区的民居主要是内部主体为木结构、外包砌墙体的砖木混合结构。

2.判断地形特征

根据房屋的进深以及院落的大小判断地形特征。一般来说,平原地区民居的房屋进深大,院落宽阔;而山区地形崎岖,民居进深较小,院落狭小。

3.根据建筑用材判断当地物产

民居建筑往往就近取材,建筑用材在一定程度上反映了当地的物产。例如,木质结构的民居多分布在森林资源丰富的地区;竹楼多建在盛产竹子的地方;黄土高原地区人们利用黄土的直立性特征挖窑洞;因纽特人利用当地得天独厚的冰雪条件建造冰屋。

合作探究

城镇空间布局与地域文化

德国巴伐利亚州的诺德林根小镇几乎完整地保留了中世纪时建造的环绕城墙,城墙长约3.5千米,有5个城门和11个塔楼。小镇的中心是圣乔治教堂,教堂钟楼高约90米,可以俯瞰小镇的各个角落。

北京有3000多年的建城史,860多年的建都史。老北京城分内外二城,其中外城为明代后期加建。紫禁城(即故宫)位于内城中央,是明清两代的皇宫

二、地域文化在城乡景观上的体现

2、在城市格局上的体现

地域 地域文化 城市格局

中国 古代城市建设体现了_________的思想,在功能分区上反映出严格的_________ 都城以宫殿为中心并确定_______,构建城市的基本骨架。

欧洲 体现了_____文化和_____文化的融合 城市多围绕_____、市政厅、_________布局,中心与四周的建筑物_____差别小,高层建筑一般在城市_____

美国 发展历史短,缺少体现悠久历史的传统建筑 中心多围绕__________布局,外围建筑高度逐渐下降,并逐渐形成连绵的城市带

皇权至上

等级制度

中轴线

历史

现代

教堂

城市广场

高度

外围

摩天大楼

我国地域文化

二、地域文化在城乡景观上的体现

3、在建筑风格上的体现

我国城乡建设历史悠久,“天人合一”的思想延续贯穿,砖墙木梁架结构广泛流行,我国的园林主要以亭台楼阁为主,斗拱飞檐和雕梁画栋是我国特有的建筑风格。

砖墙木梁架结构

斗拱飞檐、雕梁画栋

3. 在建筑风格上的体现

我国地域文化

西方建筑中柱廊、尖塔、喷泉、雕塑等特点明显。

西方建筑强调本身的雕塑美,使用较多的几何形体,建筑材料多以石材为主。

西方地域文化

凡尔赛宫的喷泉

巴黎圣母院尖塔

城市建筑物上的雕塑

凡尔赛宫全景图

二、地域文化在城乡景观上的体现

3、在建筑风格上的体现

尖塔

柱廊

雕塑

喷泉

地域 建筑风格 形成 发展变化

中国 _____木梁架结构广泛流行,斗拱飞檐和______ ____是我国特有的建筑风格 建筑风格是在各地特定的自然地理环境、_________和_________基础上逐步形成的,生动反映了人与自然的关系 建筑风格也不是一成不变的,当地域文化发生变化,或者受其他地域文化的渗透影响,相应地,建筑风格也会随之变化

西方 柱廊、尖塔、_____、 ____等特点明显 砖墙

雕梁

画栋

喷泉

雕塑

历史文化

风俗人情

二、地域文化在城乡景观上的体现

3、在建筑风格上的体现

中国传统建筑布局+西方建筑装饰风格;

楼下商铺,便于顾客选购商品,楼上住人;

骑楼可挡避风雨侵袭,遮挡阳光照射。

建筑风格不是一成不变的,当地域文化发生改变或受到其他地域文化的影响,相应的也会改变。

传统木结构+砖墙承重

建筑外门选用石料做门框→石库门

传统庭院式→石库门弄堂文化

上海石库门建筑(中共一大会址)

广州骑楼

阅读

问题:随着我国社会经济的快速发展,人口不断增加,有些地区城乡建设无序推进,土地开发强度过大,导致民族文化和传统特色逐渐丧失。

01

保护地域文化的措施:

① 保护地域文化,将传统的、民族的文化特征融入现代建筑之中。

②协调好老城区与新城区的发展关系,促成历史文化与现代生活的和谐。

02

城乡建设过程中出现了哪些问题?如何保护地域文化?

(1)描述诸葛八卦村村落的布局特点。

(2)讨论该村落的布局与当地自然地理环境和地域文化之间的关系。

(3)结合材料,讨论诸葛八卦村的旅游品牌价值。

(1)特点:诸葛村布局在山间小盆地,依山傍水,以钟池为中心道路呈放射状分布。

(2)与当地自然地理环境的关系:八卦村四周山脉环绕,村子地形如锅底,中间低平,四方来水,汇聚锅底形成一口池塘。村子地势平坦,临近水源,环境宜居。

与地域文化之间的关系:诸葛亮后裔,天人合一,崇尚因势利导,因地制宜,人地和谐的思想。

(3)①旅游资源具有景观独特性。②具有美学价值。③文化底蕴深厚。

④诸葛亮知名度高,文化品牌价值高。

活动

思维导图

(2024·江苏·高考真题)上世纪90年代以前.普洱景迈山古茶林广泛分布于海拔1000m以上的山地。2023年9月,“普洱景迈山古茶林文化景观”被列入世界遗产名录。下图为“景迈山土地利用结构示意图”。

1.农业社会时期,景迈山的经济发展模式属于( )

A.生态经济 B.规模经济

C.集聚经济 D.轮作经济

2.上世纪90年代,景迈山部分古茶林被改为现代茶园的主要原因是古树茶( )

A.种植成本高 B.生产加工难

C.运输难度大 D.市场需求小

3.景迈山文化遗产保护面临的最大困难在于( )

A.生活方式传承 B.珍稀茶树保护 C.基础设施建设 D.人居环境改善

A

D

A

(2024·新课标卷·高考真题)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。左图示意双凤村地建筑分布,右图示意在建的转角吊脚楼。据此完成下面小题。

4.双凤村传统民居的空间分布特点是( )

A.沿等高线分布 B.沿溪流分布

C.围绕公共建筑分布 D.沿公路分布

B

(2024·新课标卷·高考真题)湖南省永顺县双凤村是一个典型的土家族村寨,地处武陵山区腹地,村寨中一条小溪蜿蜒流淌,潺潺水声伴随着弯弯青石板路和依山而建的土家转角吊脚楼,勾勒出一幅土家山寨的美丽画卷,被誉为中国“土家第一村”。左图示意双凤村地建筑分布,右图示意在建的转角吊脚楼。据此完成下面小题。

5.双凤村传统民居的转角设计主要是为了( )

A.适应潮湿环境 B.便于就地取材 C.充分利用空间 D.追求视觉美观

6.摆手堂(含土王祠)、风雨桥为双凤村村民进行公共活动和交流提供场所,这体现了乡村公共空间的( )

①均衡性 ②经济性

③公益性 ④文化性

A.①② B.①③ C.②④ D.③④

C

D

(2023·河北·高考真题)《海录》记载了我国清代船员的航海见闻:“万山一名鲁万山,广州外海岛屿也。山有二,东山在新安县界,西山在香山县界,沿海渔船籍以笔风雨。西南风急则居东澳,东北风急则居西澳,凡南洋海艘俱由此出口,故纪海国自万山始。”下图展现了海南先民根据航向和用航海时间估算的距离而绘制的南海作业线路(局部)。据此完成下面小题。

7.广东沿海地名多有“澳”字,“澳”字代表( )

A.海峡 B.岛屿

C.滩涂 D.海湾

8.我国海南先民精确绘制该作业线路图,主要运用了( )

A.罗盘和燃香 B.罗盘和洋流

C.星象和燃香 D.星象和洋流

D

A

材料一希腊萨索斯岛位于爱琴海北部,地形以山地为主。萨索斯岛历史悠久,早期居民多从事农矿业;20世纪60年代后旅游业发展,居民逐渐移居新镇,形成古镇—新镇的“双子镇”模式。古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材;新镇多为现代建筑。

材料二左图为“萨索斯岛古镇与新镇分布示意图”,右图为“萨索斯岛古镇传统建筑景观图”。

(1)简述萨索斯岛古镇和新镇的空间分布特征。

(1)古镇:多位于内部山区,沿河谷分布;新镇:多位于沿海。

材料一希腊萨索斯岛位于爱琴海北部,地形以山地为主。萨索斯岛历史悠久,早期居民多从事农矿业;20世纪60年代后旅游业发展,居民逐渐移居新镇,形成古镇—新镇的“双子镇”模式。古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材;新镇多为现代建筑。

材料二左图为“萨索斯岛古镇与新镇分布示意图”,右图为“萨索斯岛古镇传统建筑景观图”。

(2)分析萨索斯岛古镇传统建筑特点与当地自然环境的关系

(2)建筑坐北朝南,利于采光;依山而建,利用山地地形;建筑排列紧密,节省土地;坡面屋顶,利于排水;石木建筑,就地取材。

材料一希腊萨索斯岛位于爱琴海北部,地形以山地为主。萨索斯岛历史悠久,早期居民多从事农矿业;20世纪60年代后旅游业发展,居民逐渐移居新镇,形成古镇—新镇的“双子镇”模式。古镇的传统建筑大多坐北朝南,依山而建,排列紧密,建筑材料为天然石材和木材;新镇多为现代建筑。

材料二左图为“萨索斯岛古镇与新镇分布示意图”,右图为“萨索斯岛古镇传统建筑景观图”。

(3)评价“双子镇”模式对萨索斯岛旅游业发展的影响。

(3)新镇与古镇并存,增加旅游资源多样性,吸引更多游客;新镇的生活设施相对完善,提高旅游舒适度;新镇基础设施相对完善,提高旅游环境质量;古镇保留传统建筑风貌,有利于保护旅游资源独特性;古镇人口流失,不利于传统建筑的保护;不利于传统文化传承。

历史上,广东省是我国多次大规模南下移民的重要目的地。移民与当地居民融合,形成不同的方言区,下图示意广东省方言区分布。

(1)描述广东省方言区分布的主要特点。

(2)客家语方言区内的许多中心城镇粤语岛,请推测其原因。

(1)方言区交错分布,相对集中;粤语、闽语和客家语分布范围广;粤语主要分布在广东省的中部和西部地区,闽语主要分布在广东省东部沿海和西南沿海(雷州半岛),客家语主要分布在广东省的北部和东北部地区。

(2)客家语区多位于欠发达地区(山区和相对偏远地区);省会和经济发达地区为粤语区,客家语区许多中心城镇因交流的需要,多通行粤语,成为粤语岛。

地坑院也叫天井院,地坑院,地坑院在河南三门峡陕县、山西运城、甘肃陇东的庆阳及陕西的部分地区均有分布。这种当地特有的居住方式,所有的房屋建筑和家居设施都在地平面以下,也就是居住在地下,所以就称为“地坑院”,这是当地人们因地制宜的智慧体现。人们一般都会在地坑院的院子当中种一两棵树,这是为什么?

院子里种一棵树的主要目的是为了起到“警示作用”,由于地坑院隐藏在地下,地面上的人们很难发现,利用高出地面的树冠来提醒人们,以免掉落到坑内。