第二单元 单元测试A卷基础训练(含答案) - 2024-2025学年统编版语文八年级下册(江西专版)

文档属性

| 名称 | 第二单元 单元测试A卷基础训练(含答案) - 2024-2025学年统编版语文八年级下册(江西专版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 132.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-05 15:16:41 | ||

图片预览

文档简介

第二单元(单元测试A卷基础训练)

【满分120分,时间120分钟】

一、语言文字及应用(16分)

(一)阅读下面语段,完成问题。(7分)

冬天,风雪载途,衰草连天。曾经活力十足的昆虫们此刻已销声匿迹,蛰伏在某个不为人知的角落,等待(jié)难的过去。随着第一声春雷的召唤,河水开始喧嚷,柳丝拉开春的(wéi)幕,新的生命在暗暗(yùn)育,他们将在草长莺飞的春天里萌发,四季也将再次开始周而复始的循环……

1.根据文段中的拼音写汉字。(3分)

①________难 ②________幕 ③________育

2.文段中加粗字的注音不正确的一项是( )(2分)

A.风雪载(zài)途 B.衰(shuāi)草连天

C.喧嚷(ráng) D.萌(méng)发

3.文段中的画线词语运用错误的一项是( )(2分)

A.活力十足 B.销声匿迹 C.草长莺飞 D.周而复始

(二)阅读下面文字,按要求回答问题。(9分)

①不同动物对世界的感知不同,甲___________它们眼睛中的光感受器的能力不同。②例如,蜜蜂和一些鸟类能看到紫外线,而这超出了人眼的感知范围。③重建动物实际看到的颜色,可帮助科学家更好地了解动物是如何交流和导航的。④研究人员开发了一种新型相机和软件系统,可在自然光照条件下拍摄运动物体的动物视角视频。⑤由摄像机记录的颜色数据可被处理成《感知单元》,研究人员根据关于动物眼睛中光感受器的现有知识,制作出动物如何感知这些颜色的准确视频。

4.将甲处所缺的关联词语写在下面横线上。(3分)

5.根据第②句的意思,说说“这”指代的内容。(3分)

6.第⑤句有一处标点符号使用有误,请将修改意见写在下面横线处。(3分)

二、综合性学习(7分)

我市某初中学校学生会拟组织一次以“低碳生活,保护环境”为主题的综合实践活动,请你根据下列相关要求回答问题。

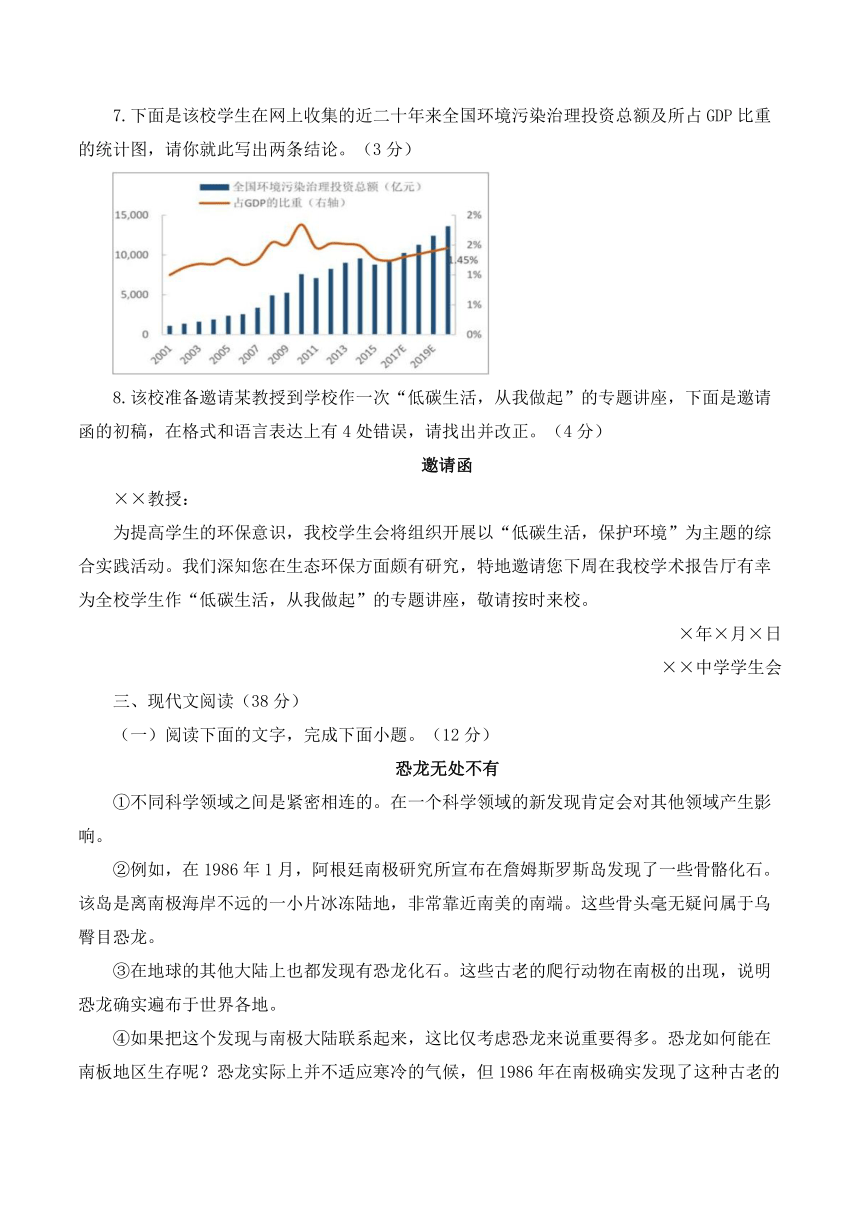

7.下面是该校学生在网上收集的近二十年来全国环境污染治理投资总额及所占GDP比重的统计图,请你就此写出两条结论。(3分)

8.该校准备邀请某教授到学校作一次“低碳生活,从我做起”的专题讲座,下面是邀请函的初稿,在格式和语言表达上有4处错误,请找出并改正。(4分)

邀请函

××教授:

为提高学生的环保意识,我校学生会将组织开展以“低碳生活,保护环境”为主题的综合实践活动。我们深知您在生态环保方面颇有研究,特地邀请您下周在我校学术报告厅有幸为全校学生作“低碳生活,从我做起”的专题讲座,敬请按时来校。

×年×月×日

××中学学生会

三、现代文阅读(38分)

(一)阅读下面的文字,完成下面小题。(12分)

恐龙无处不有

①不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。

②例如,在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些骨骼化石。该岛是离南极海岸不远的一小片冰冻陆地,非常靠近南美的南端。这些骨头毫无疑问属于乌臀目恐龙。

③在地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。这些古老的爬行动物在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。

④如果把这个发现与南极大陆联系起来,这比仅考虑恐龙来说重要得多。恐龙如何能在南板地区生存呢?恐龙实际上并不适应寒冷的气候,但1986年在南极确实发现了这种古老的动物的化石。

⑤这一问题的答案是;是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。几十年前,人们发现地壳是由一些紧密拼合在一起但又在缓慢运动的大板块构成的。一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一板块下面俯冲。“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案,如火山、地震、岛屿链、海洋深沟等等,这些在以前一直是不解之谜。

⑥可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为“泛大陆”。当板块继续运动时,大陆又重新被分离开。

⑦在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。

⑧早期恐龙在那时已经开始出现,并且有机会分散到泛大陆的各个地方。所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。

⑨大约在两亿年前,泛大陆分裂出四部分。北部就是现在的北美、欧洲和亚洲,南部是由现在的南美和非洲构成,最南部是现在的南极洲和澳大利亚,印度是剩余的一小部分。

⑩随着时间的流逝,北美又与亚洲和欧洲分开,南美也与非洲相离。(如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。)印度向北移动,并且大约在5000万年前与亚洲相碰撞,形成巨大的喜马拉雅山脉。两个陆块在那里聚合并缓慢地褶皱变形。南极和澳大利亚也已相互分离。

当大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。到6500万年以前,由于这样或那样的原因,所有的恐龙都灭绝了,大陆也已完全分开。现在的每一个大陆都有自己的恐龙化石。

南极也有自己的恐龙、两栖动物和其他在恐龙时代繁盛的植物和动物。然而,这些生物的命运比其他同类要悲惨得多,因为板块把它们向南携带到了极地。大约经历了一亿年,气候逐渐变冷,植物慢慢越来越稀少,动物的种类和数量也大量减少。气候变得越来越寒冷,夏天短而且冷,最后成为冰天雪地。

位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。那里的冰有数英里厚,覆盖着丰富的化石。如果南极冰雪层再薄一些的话,我们就可以找到它们。

因此,南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了另一个强有力的证据。

9.下列说法不符合原文意思的一项是( )(2分)

A.作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不有,是为了证明另一项科学理论——“板块构造”理论的正确。

B.第⑥段运用列数字的说明方法,说明了“板块构造”理论解开了很多不解之谜。

C.如果南极的冰雪层再薄一些的话,我们就可以找到覆盖在冰盖下丰富的化石。

D.“恐龙无处不有”这个题目用双重否定的形式,强调了恐龙哪里都有的事实,引起读者的阅读兴趣。

10.下列关于“板块构造”理论说法,不正确的一项是( )(2分)

A.泛大陆是由一个板块构成的。 B.板块与板块之间是相互缓慢运动的。

C.板块之间可以被拉开、挤压或抬升。 D.板块交界处多火山、地震等。

11.下面语段是从原文中摘抄出来的,请将其放回最合适的位置,并简要说明理由。

恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?(4分)

12.本文和《被压扁的沙子》都谈到了“恐龙”,一篇是通过南极洲恐龙化石的发现来证明“板块构造”理论;另一篇是通过“被压扁的沙子”来探讨恐龙灭绝的原因。通过学习这两篇文章中科学家研究问题的方式,我们能得到哪些启示?(4分)

(二)阅读下面的文字,完成问题。(12分)

时间的脚印(节选)

陶世龙

①岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

②有一种很粗糙的石头,叫作“砾岩”。你可以清楚地看到,砾岩中包含着从前的鹅卵石。这说明了岩石生成的地方,是当时陆地的边缘,较大的石子不能被搬到海或湖的中央,便在岸边留下了。可是,有时候,在粗糙的岩石上覆盖着的岩层,它里面的物质颗粒却逐渐变细了,这是什么道理呢?这是因为地壳下沉,使原来靠岸的地方变成了海洋的中心。

③从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。

④石头颜色的不同,也常常说明着地球上的变化。红色的岩石意味着当时气候非常炎热,而灰黑色常常是寒冷的表示。如果这里的石头有光滑的擦痕,那很可能从前这里有冰河经过。

⑤古代生物的状况,在岩石中更有着丰富的记录。许多生物的尸体由于和泥沙埋在一起,被泥沙紧紧包裹住,没有毁灭消失,而让别的矿物质填充了它的遗体,保留了它的外形甚至内部的构造。在特殊的情况下,某些生物的尸体竟完整地保存下来了,如北极冻土带中的长毛象、琥珀中的昆虫。所有这些都叫做“化石”。

⑥化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

⑦例如,很多地方都发现了一种海洋生物三叶虫的化石。它告诉我们,在6亿多年前到5亿多年前的那个叫作“寒武纪”的时代,地球上的海洋是多么宽广。许多高大树木的化石告诉我们,有一个时期地球上的气候是温暖而潮湿的,这是叫作“石炭纪”的时代的特征。还有一些“象”和“犀牛”都长上了长长的毛,这准是天气冷了,说明了“第四纪”冰河时期的来临。

⑧自然界某些转眼就消逝的活动,在石头上也留下了痕迹。如雨打沙滩的遗迹,水波使水底泥沙掀起的波痕,古代动物走过的脚印和天旱时候泥土龟裂的形象……

13.请从选文中概括出岩石保存的历史痕迹。(4分)

14.指出第⑦段的主要说明方法和作用。(4分)

15.第④段中“很可能”可否去掉?并说明理由。(4分)

(三)阅读下面两个文本,完成下面小题。(14分)

被压扁的沙子

①在过去的9年里,科学家们向来对6500万年前恐龙灭绝的一个新看法争辩不休,这个问题最后或许会获得解决。

②1980年以前有报道说,在一个6500万年前形成的堆积物薄层中,发现了罕有金属铱,它的含量异样丰富。一些人以为,这可能是因为一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击的结果。这类撞击或许深入到地壳内部,惹起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,很多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光没法到达地球的表面。这或许是致使包含全部恐龙在内的很多地球生物灭绝的原由。

③毫无疑问,6500万年前地球上以前有过一次“大灭绝”,发生过一次“大劫难”。然而,其实不是全部的科学家都以为这是由巨大撞击惹起的。比如,1987年就有人指出,假如地球忽然经历了一个火山迸发期,很多火山大概同时喷发,那么也能造成一个足以使生物大批灭绝的巨大灾害。

④所以,1980年从前存在两种对峙的理论,即“撞击说”和“火山说”。

⑤这不只是是一个学术问题,因为我们未来或许还会碰到这样或那样的大灾害。(万一某一天某个星体要撞击地球,我们或许会知道如何来防止这类撞击。)我们需要尽可能多地认识这类事件所产生的影响,因为当未来面对这类事件时,我们能够采纳某种应急举措。

⑥为此,科学家们向来都在努力找寻凭证来考证这两种理论。

⑦1961年一位名叫S.M.斯季绍夫的前苏联科学家发现,假如二氧化硅(特别纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,进而变得极为致密。一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸一般的沙子要重得多。这种被压扁的沙子所以称为“斯石英”.

⑧斯石英其实不十分稳固,原子之间靠得太近以致于它们又出现相互排挤的趋向,最后又变为一般沙子。但是,因为原子之间联合得极为致密,所以这类反弹变化进行得特别迟缓,进而使斯石英可保持数百万年。

⑨金刚石的形成与此相同。金刚石中的碳原子被挤压得异样密切,它们相同存在一个向外扩散并且恢复为一般碳的趋向。在往常条件下,这也需要数百万年。

⑩假如你把温度升得足够高,便可使这类变化加速。增温能够增添原子的能量,使它们之间能够相互分别,返回到原始状态。所以,假如在850℃的温度下把斯石英加热30分钟,它将变为一般的沙子。(你也能够在真空中对金刚石加热,进而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?)

斯石英能够在实验室制造,但它们在自然界存在吗?是的。但是它们只出此刻沙子被激烈挤压的地方。

在一些地方已经发现了斯石英,并且有凭证显示这些地域以前通到巨大陨石的撞击。撞击所产生的巨大压力形成斯石英。此外,在进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的。

仿佛能够一定地说,斯石英也应当出现在压力极高的地壳深处。在这类状况下,它可经过火山喷发被携带到地表。但是,喷发温度极高,岩石会被熔化,所以任何由火山携带而来的斯石英都被转变为一般的二氧化硅。事实上,在火山活动地域到现在没有发现过斯石英。

那么,你可能会说在斯石英出现的地方一定发生过撞击,并且一定没有发生过火山活动。

亚里桑那大学的J.F.麦克霍恩和几位合作者研究了新墨西哥州拉顿地域的岩层。岩层的年纪为6500万年,所以能够追忆到恐龙灭绝的年月。

他们在1989年3月1日宣告,利用测试固体物质中的原子摆列的现代技术,即核磁共振和X光衍射,他们的确检测到了在斯石英中存在的一种原子摆列。

这类状况显示,在6500万年从前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英。这些斯石英在沉降从前曾被溅起到平流层中。那么,造成恐龙灭绝的原由不是火山活动,而应当是撞击。

16.文章重点说明了“斯石英”的哪些性质?讨论它的性质是为了说明什么?(6分)

17.文中划线句运用了哪种说明方法,作用是什么?(4分)

在进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的。

18.本文经过地质学上的发现(6500年前的岩层中发现了斯石英)证明了生物学上的“恐龙灭绝撞击说”的建立,这说明了什么问题?给了你如何的启迪?(4分)

四、填空(9分)

19.写出下列句子所使用的说明方法。(4分)

(1)当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。(____________)

(2)根据计算,大约3000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石。(____________)

(3)岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。(____________)

(4)当然,读懂这些记录要比认识甲骨文、钟鼎文或者楔形文字更困难些。(____________)

20.填空。(5分)

本文作者阿西莫夫是_____国__________家、______家,代表作有《________》《______》等。

五、作文(50分)

21.作文。

本文作者以地质科普学家的专业素质,介绍了岩石记录时间的奇异功能,运用举例子、拟人、分类别和列数字等说明方法,生动条理地说明认识岩石这一奇异功能所具有的重要意义。

请以“与……对话”为题,写一篇片断作文,可写记叙片段,也可写说明片段。(200字左右)

答案以及解析

1.答案:①劫;②帷;③孕

2.答案:C

解析:本题考查辨析重点字音的能力。“嚷”读rāng时,只用于“嚷嚷”;读“rǎng”时可组词为“叫嚷”“喧嚷”等。

3.答案:D

解析:本题考查正确使用词语的能力。A项,使用正确,“活力十足”指充满活力、精力充沛。B项,使用正确,“销声匿迹”指不再公开讲话,不再出头露面。形容隐藏起来或不公开出现。C项,使用正确,“草长莺飞”形容江南暮春时的美丽景色。D项,“周而复始”指一次又一次地循环,与“循环”语义重复。

4.答案:因为

解析:根据第①句前后分句的关联可知是因果关系,所以填写表原因的关联词“因为”。

5.答案:紫外线

解析:根据第②句“例如”后面两个分句句意及句子关系可知,“这”指代的是前一个分句中的“紫外线”。

6.答案:将书名号改成双引号

解析:“感知单元”不是一本书或一篇文章,语段中表强调,所以用双引号。

7.答案:示例:①近二十年来全国环境污染治理投资总额逐年上升,越来越多。②近二十年来全国环境污染治理投资总额及所占GDP比重除2010年左右波动较大,其他时间基本平稳稍有上升。

解析:解答本题的关键是认真观察图表,找到关键信息,然后进行归纳,从而得出答案。本题从图的内容和提示的文字看到表示全国环境污染治理投资总额的数据越来越大,GDP比重图有波动但不大。据此可得出结论。

8.答案:①缺少问候语加上“您好”。②“有幸”用词不当删去。③把“敬请按时来校”改为“敬请光临”。④署名格式不对应把先写署名后写年月日。

解析:①邀请函应在称呼下加上问候语 “您好”。②“有幸”是一个谦虚,用在句中不恰当,应删去。③“敬请按时来校”中的“按时来校”用在邀请函中,不恰当,应改为“光临”。④应先署名再写年月日。

9.答案:B

解析:B.“第⑥段运用列数字的说明方法”表述错误,联系⑥段中“可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为“泛大陆,当板块继续运动时,大陆又重新被分离开”的内容可知,并没有起到说明作用的数字,并没有采用列数字的说明方法;故选B。

10.答案:A

解析:A.“泛大陆是由一个板块构成的”表述错误,⑥段中“可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为‘泛大陆’。当板块继续运动时,大陆又重新被分离开”的内容可知泛大陆并非是由一个板块构成的;故选A。

11.答案:放在第④段后(或第⑤段前);理由:因为所选文字起着承上启下的过渡作用,前一部分承接前文在南极发现恐龙化石这一事实,后一部分用设问引出后文大陆漂移假说。

解析:语段“恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?”是一个问句,它有两层意思:一是恐龙不可能在每一块大陆上独立生存;二是恐龙又是如何越过大洋到另一个大陆上去的?根据⑤段“这一问题的答案是:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移……”等内容可知,这是对语段问题的回答。由此可知此语段是过渡段,前一部分承接第③④段恐龙确实遍布于世界各地,后一部分用设问引出“板块构造”理论。所以,应放在④段后或⑤段前。

12.答案:示例:两文都体现了作者思维的开放性和严密性,科学家能从一个科学领域的发现中产生联想,经过推测,研究、论证后又有新发现,用科学发现来进行科学研究。我们也从中受到启发,要善于多角度思考问题,培养自己的创新能力。

解析:《被压扁的沙子》一文中,作者开始并不急于对所要阐明的主旨进行论证,而是先引入“问题”:造成恐龙灭绝的原因是“撞击”还是“火山”?摆出问题之后,才来探讨“被压扁的沙子”斯石英。通过对斯石英性质和形成的研究,有力地证明了恐龙的灭绝是由于“撞击”而并非由于“火山”。《恐龙无处不在》开篇提出科学领域是紧密相连的,各自的发明都有可能得到相互启发,以引起读者的兴趣:“紧密相连”表现在哪里?有哪些事实能证明它们是互相“产生影响”的?然后举南极发现恐龙化石的例子,提出既然寒冷的气候不适应恐龙的生活,恐龙是如何越过大洋到另一个大陆去的问题。围绕这个问题,引出板块构造理论,说明是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移,得出在南极发现恐龙化石这一事件,为板块构造理论的成立提供了有力证明的结论。回顾《被压扁的沙子》和阅读本文,可以看出:①科学研究离不开发散思维,注重推理分析,这是科学研究的本质属性;②科学研究有一定的程式,就是联想、推测、研究、论证,这是科学研究的过程。对我们青少年而言也要善于运用发散思维,运用科学的探究过程,锻炼和培养我们的创新意识和本领。据此总结作答即可。

13.答案:①地壳的运动;②气候的变化;③古生物的状况;④地球历史的发展过程; 解析:本题考查筛选信息。根据第三段中的“我们看到了地壳的活动”可得:地壳的运动。根据第四段中的“红色的岩石意味着当时气候非常炎热,而灰黑色常常是寒冷的表示”可得:气候的变化。根据第五段中的“古代生物的状况,在岩石中更有着丰富的记录”可得:古生物的状况。根据第六段中的“它帮助我们认识地球历史的发展过程”可得:地球历史的发展过程。

14.答案:举例子,具体说明了化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

解析:本题考查说明方法。细读第七段可知,本段列举了三叶虫化石、树木化石的具体实例,这是举例子的说明方法。联系第六段可知,这两处举例具体有力地说明了化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

15.答案:“很可能”表示“从前这里有冰河经过”是一种猜测,如果去掉就太绝对,不符合事实。

解析:本题考查说明文的语言,“很可能”表示猜测,在句中表示“从前这里有冰河经过”只是作者的一种猜测,并没有科学实据。如果去掉,语意过于绝对,与事实不相符,“很可能”体现了说明文语言的准确性,所以不能去掉。

16.答案:第一,斯石英性质并不十分稳定;第二,斯石英只出现在被强烈挤压的地方。说明它的性质是为了排除“火山说”并为“撞击说”是恐龙灭绝的原因提供科学依据。

解析:本题考查信息概括提炼能力。从第⑧段“斯石英其实不十分稳固,原子之间靠得太近以致于它们又出现相互排挤的趋向,最后又变为一般沙子。”可知,斯石英性质并不十分稳定;从第 段“斯石英能够在实验室制造,但它们在自然界存在吗?是的。但是它们只出此刻沙子被激烈挤压的地方”可知,斯石英只出现在被强烈挤压的地方。联系第 段“那么,你可能会说在斯石英出现的地方一定发生过撞击,并且一定没有发生过火山活动”、第 段“这类状况显示,在6500万年从前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英……造成恐龙灭绝的原由不是火山活动,而应当是撞击。”可知,说明它的性质是为了排除“火山说”并为“撞击说”是恐龙灭绝的原因提供科学依据。

17.答案:列举进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英的事实,具体有力地说了然斯石英的形成一定具备巨大的压力。

解析:本题考查说明方法的理解与运用。“在进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的”列举的是原子弹爆炸实验的场所里发现的斯石英的例子,从“它是由膨胀火球的巨大压力形成的”可知,列举此例,具体有力地说了然斯石英的形成一定要具备巨大的压力这一条件。

18.答案:①“不一样科学领域之间是密切相连的。在一个科学领域的新发现一定会对其余领域产生影响。”或“不一样领域的科学发现能够相互启迪,进而发现新的论据或得出新的结论。”②学习这篇文章,我们要学习作者的思想方法——擅长联系,在貌似风马牛不相及的两种事物间找寻内在联系,在平常的学习、生活中,只需我们留意,就会在他人不经意的工方有独到的发现

解析:本题考查理解分析能力。第一问:联系课本《阿西莫夫短文两篇》的内容,再从第②段“在一个6500万年前形成的堆积物薄层中,发现了罕有金属铱,它的含量异样丰富。一些人以为,这可能是因为一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击的结果。这类撞击或许深入到地壳内部,惹起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,很多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光没法到达地球的表面。这或许是致使包含全部恐龙在内的很多地球生物灭绝的原由”可知,不一样科学领域之间是密切相连的。在一个科学领域的新发现一定会对其余领域产生影响。不一样领域的科学发现能够相互启迪,进而发现新的论据或得出新的结论。第二问:从不同科学领域的关联我们可得出,思考问题要善于运用发散思维,学会联想和想象,从看似没有关系的不同性质的事件或现象中找出关联和推理等。言之有理即可。

19.答案:举例子;列数字;打比方;作比较

20.答案:美;科普作;科幻小说;《基地》;《新疆域》

解析:它主要考查:(1)识记中国重要作家的时代及代表作;(2)识记外国重要作家的国别与代表作;(3)识记文学体裁常识。阿西莫夫是美国著名科幻小说家、科普作家、文学评论家,其作品中以《基地系列》、《银河帝国三部曲》和《机器人系列》三大系列被誉为“科幻圣经”。

21.答案:

与影子对话

有时,我喜欢寂静,喜欢在皓月当空、夜阑人静时,低头让思维自由驰骋,因为我可以敞开心扉与自己的影子对话。“吾日三省吾身”,在反省中总结,在对话中反思,从而激起力量。我问影子:“影子,我对家人是不是很关心?”影子好像在摇头说:“你没有做到。当你匆匆准备去上学时,把妈妈‘路上多加小心’‘学校里要认真’等话早已抛在脑后。”我又问影子:“影子,我对他人是不是很尊重?”影子摇摇头说:“前几天有一位老爷爷上公交车,在过道上来回晃动,你没有主动让座。”听了影子的话,我十分羞愧,还有点无地自容,我认识到了自己缺少对亲人的关爱和对陌生人的关心。于是,我举起右手,庄严地向影子宣誓:“我保证从今以后,一定尊重家人、富有爱心。”影子笑了,为我加油,此时的明月好像分外皎洁。在和影子的对话中,我不断地反省自己,让自己变得更加透明,更加真实,更加美丽。所以,我要感谢影子,是它时常提醒我,是它帮我改正陋习,是它让我的生活更加和谐美好。

解析:此题考查学生的写作能力。仿照课文内容,写片段作文。先读引导语和要求,再定写作方向,可以写写景状物类,也可以写说明事物特征,最好选择自己熟悉的事物,然后补全题目,填好写作对象或事物名称,根据文题的“对话”来看,运用拟人的修辞手法,内容应该围绕你与某物的语言描写为主,要求学生展开丰富的想象,要有个人体会感悟,题材不限。

【满分120分,时间120分钟】

一、语言文字及应用(16分)

(一)阅读下面语段,完成问题。(7分)

冬天,风雪载途,衰草连天。曾经活力十足的昆虫们此刻已销声匿迹,蛰伏在某个不为人知的角落,等待(jié)难的过去。随着第一声春雷的召唤,河水开始喧嚷,柳丝拉开春的(wéi)幕,新的生命在暗暗(yùn)育,他们将在草长莺飞的春天里萌发,四季也将再次开始周而复始的循环……

1.根据文段中的拼音写汉字。(3分)

①________难 ②________幕 ③________育

2.文段中加粗字的注音不正确的一项是( )(2分)

A.风雪载(zài)途 B.衰(shuāi)草连天

C.喧嚷(ráng) D.萌(méng)发

3.文段中的画线词语运用错误的一项是( )(2分)

A.活力十足 B.销声匿迹 C.草长莺飞 D.周而复始

(二)阅读下面文字,按要求回答问题。(9分)

①不同动物对世界的感知不同,甲___________它们眼睛中的光感受器的能力不同。②例如,蜜蜂和一些鸟类能看到紫外线,而这超出了人眼的感知范围。③重建动物实际看到的颜色,可帮助科学家更好地了解动物是如何交流和导航的。④研究人员开发了一种新型相机和软件系统,可在自然光照条件下拍摄运动物体的动物视角视频。⑤由摄像机记录的颜色数据可被处理成《感知单元》,研究人员根据关于动物眼睛中光感受器的现有知识,制作出动物如何感知这些颜色的准确视频。

4.将甲处所缺的关联词语写在下面横线上。(3分)

5.根据第②句的意思,说说“这”指代的内容。(3分)

6.第⑤句有一处标点符号使用有误,请将修改意见写在下面横线处。(3分)

二、综合性学习(7分)

我市某初中学校学生会拟组织一次以“低碳生活,保护环境”为主题的综合实践活动,请你根据下列相关要求回答问题。

7.下面是该校学生在网上收集的近二十年来全国环境污染治理投资总额及所占GDP比重的统计图,请你就此写出两条结论。(3分)

8.该校准备邀请某教授到学校作一次“低碳生活,从我做起”的专题讲座,下面是邀请函的初稿,在格式和语言表达上有4处错误,请找出并改正。(4分)

邀请函

××教授:

为提高学生的环保意识,我校学生会将组织开展以“低碳生活,保护环境”为主题的综合实践活动。我们深知您在生态环保方面颇有研究,特地邀请您下周在我校学术报告厅有幸为全校学生作“低碳生活,从我做起”的专题讲座,敬请按时来校。

×年×月×日

××中学学生会

三、现代文阅读(38分)

(一)阅读下面的文字,完成下面小题。(12分)

恐龙无处不有

①不同科学领域之间是紧密相连的。在一个科学领域的新发现肯定会对其他领域产生影响。

②例如,在1986年1月,阿根廷南极研究所宣布在詹姆斯罗斯岛发现了一些骨骼化石。该岛是离南极海岸不远的一小片冰冻陆地,非常靠近南美的南端。这些骨头毫无疑问属于乌臀目恐龙。

③在地球的其他大陆上也都发现有恐龙化石。这些古老的爬行动物在南极的出现,说明恐龙确实遍布于世界各地。

④如果把这个发现与南极大陆联系起来,这比仅考虑恐龙来说重要得多。恐龙如何能在南板地区生存呢?恐龙实际上并不适应寒冷的气候,但1986年在南极确实发现了这种古老的动物的化石。

⑤这一问题的答案是;是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移。几十年前,人们发现地壳是由一些紧密拼合在一起但又在缓慢运动的大板块构成的。一些板块被拉开,而另一些则挤压在一起,一个板块也许会缓慢地向另一板块下面俯冲。“板块构造”理论很快为地质界几乎所有的问题提供了答案,如火山、地震、岛屿链、海洋深沟等等,这些在以前一直是不解之谜。

⑥可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为“泛大陆”。当板块继续运动时,大陆又重新被分离开。

⑦在四十多亿年的地球发展史中,泛大陆形成和分裂过多次,最后一次完整的泛大陆大约是在2.25亿年前形成的。这个泛大陆存在了数百万年以后,又开始显示出破裂的迹象。

⑧早期恐龙在那时已经开始出现,并且有机会分散到泛大陆的各个地方。所有陆地似乎都处在热带和温带环境内,所以恐龙可以在泛大陆的不同地区舒适地生活。

⑨大约在两亿年前,泛大陆分裂出四部分。北部就是现在的北美、欧洲和亚洲,南部是由现在的南美和非洲构成,最南部是现在的南极洲和澳大利亚,印度是剩余的一小部分。

⑩随着时间的流逝,北美又与亚洲和欧洲分开,南美也与非洲相离。(如果看一张地图,并假定把非洲和南美洲拼合在一起,你就会看到它们拼合得多么天衣无缝。)印度向北移动,并且大约在5000万年前与亚洲相碰撞,形成巨大的喜马拉雅山脉。两个陆块在那里聚合并缓慢地褶皱变形。南极和澳大利亚也已相互分离。

当大陆相互分离时,每一个大陆都携带着自己的恐龙而去。到6500万年以前,由于这样或那样的原因,所有的恐龙都灭绝了,大陆也已完全分开。现在的每一个大陆都有自己的恐龙化石。

南极也有自己的恐龙、两栖动物和其他在恐龙时代繁盛的植物和动物。然而,这些生物的命运比其他同类要悲惨得多,因为板块把它们向南携带到了极地。大约经历了一亿年,气候逐渐变冷,植物慢慢越来越稀少,动物的种类和数量也大量减少。气候变得越来越寒冷,夏天短而且冷,最后成为冰天雪地。

位于南极中心部位的南极洲是全球的大冰箱,地球上所有冰的十分之九都在南极冰盖。那里的冰有数英里厚,覆盖着丰富的化石。如果南极冰雪层再薄一些的话,我们就可以找到它们。

因此,南极洲恐龙化石的发现,为支持地壳在进行缓慢但又不可抗拒的运动这一理论提供了另一个强有力的证据。

9.下列说法不符合原文意思的一项是( )(2分)

A.作者谈恐龙的灭绝,谈到恐龙化石无处不有,是为了证明另一项科学理论——“板块构造”理论的正确。

B.第⑥段运用列数字的说明方法,说明了“板块构造”理论解开了很多不解之谜。

C.如果南极的冰雪层再薄一些的话,我们就可以找到覆盖在冰盖下丰富的化石。

D.“恐龙无处不有”这个题目用双重否定的形式,强调了恐龙哪里都有的事实,引起读者的阅读兴趣。

10.下列关于“板块构造”理论说法,不正确的一项是( )(2分)

A.泛大陆是由一个板块构成的。 B.板块与板块之间是相互缓慢运动的。

C.板块之间可以被拉开、挤压或抬升。 D.板块交界处多火山、地震等。

11.下面语段是从原文中摘抄出来的,请将其放回最合适的位置,并简要说明理由。

恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?(4分)

12.本文和《被压扁的沙子》都谈到了“恐龙”,一篇是通过南极洲恐龙化石的发现来证明“板块构造”理论;另一篇是通过“被压扁的沙子”来探讨恐龙灭绝的原因。通过学习这两篇文章中科学家研究问题的方式,我们能得到哪些启示?(4分)

(二)阅读下面的文字,完成问题。(12分)

时间的脚印(节选)

陶世龙

①岩石保存了远比上面所说的多得多的历史痕迹。

②有一种很粗糙的石头,叫作“砾岩”。你可以清楚地看到,砾岩中包含着从前的鹅卵石。这说明了岩石生成的地方,是当时陆地的边缘,较大的石子不能被搬到海或湖的中央,便在岸边留下了。可是,有时候,在粗糙的岩石上覆盖着的岩层,它里面的物质颗粒却逐渐变细了,这是什么道理呢?这是因为地壳下沉,使原来靠岸的地方变成了海洋的中心。

③从“死”的石头上,我们看到了地壳的活动。

④石头颜色的不同,也常常说明着地球上的变化。红色的岩石意味着当时气候非常炎热,而灰黑色常常是寒冷的表示。如果这里的石头有光滑的擦痕,那很可能从前这里有冰河经过。

⑤古代生物的状况,在岩石中更有着丰富的记录。许多生物的尸体由于和泥沙埋在一起,被泥沙紧紧包裹住,没有毁灭消失,而让别的矿物质填充了它的遗体,保留了它的外形甚至内部的构造。在特殊的情况下,某些生物的尸体竟完整地保存下来了,如北极冻土带中的长毛象、琥珀中的昆虫。所有这些都叫做“化石”。

⑥化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

⑦例如,很多地方都发现了一种海洋生物三叶虫的化石。它告诉我们,在6亿多年前到5亿多年前的那个叫作“寒武纪”的时代,地球上的海洋是多么宽广。许多高大树木的化石告诉我们,有一个时期地球上的气候是温暖而潮湿的,这是叫作“石炭纪”的时代的特征。还有一些“象”和“犀牛”都长上了长长的毛,这准是天气冷了,说明了“第四纪”冰河时期的来临。

⑧自然界某些转眼就消逝的活动,在石头上也留下了痕迹。如雨打沙滩的遗迹,水波使水底泥沙掀起的波痕,古代动物走过的脚印和天旱时候泥土龟裂的形象……

13.请从选文中概括出岩石保存的历史痕迹。(4分)

14.指出第⑦段的主要说明方法和作用。(4分)

15.第④段中“很可能”可否去掉?并说明理由。(4分)

(三)阅读下面两个文本,完成下面小题。(14分)

被压扁的沙子

①在过去的9年里,科学家们向来对6500万年前恐龙灭绝的一个新看法争辩不休,这个问题最后或许会获得解决。

②1980年以前有报道说,在一个6500万年前形成的堆积物薄层中,发现了罕有金属铱,它的含量异样丰富。一些人以为,这可能是因为一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击的结果。这类撞击或许深入到地壳内部,惹起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,很多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光没法到达地球的表面。这或许是致使包含全部恐龙在内的很多地球生物灭绝的原由。

③毫无疑问,6500万年前地球上以前有过一次“大灭绝”,发生过一次“大劫难”。然而,其实不是全部的科学家都以为这是由巨大撞击惹起的。比如,1987年就有人指出,假如地球忽然经历了一个火山迸发期,很多火山大概同时喷发,那么也能造成一个足以使生物大批灭绝的巨大灾害。

④所以,1980年从前存在两种对峙的理论,即“撞击说”和“火山说”。

⑤这不只是是一个学术问题,因为我们未来或许还会碰到这样或那样的大灾害。(万一某一天某个星体要撞击地球,我们或许会知道如何来防止这类撞击。)我们需要尽可能多地认识这类事件所产生的影响,因为当未来面对这类事件时,我们能够采纳某种应急举措。

⑥为此,科学家们向来都在努力找寻凭证来考证这两种理论。

⑦1961年一位名叫S.M.斯季绍夫的前苏联科学家发现,假如二氧化硅(特别纯的沙子)处于超高压的状态,那么它的原子相距很近,进而变得极为致密。一立方英寸被压扁的沙子比一立方英寸一般的沙子要重得多。这种被压扁的沙子所以称为“斯石英”.

⑧斯石英其实不十分稳固,原子之间靠得太近以致于它们又出现相互排挤的趋向,最后又变为一般沙子。但是,因为原子之间联合得极为致密,所以这类反弹变化进行得特别迟缓,进而使斯石英可保持数百万年。

⑨金刚石的形成与此相同。金刚石中的碳原子被挤压得异样密切,它们相同存在一个向外扩散并且恢复为一般碳的趋向。在往常条件下,这也需要数百万年。

⑩假如你把温度升得足够高,便可使这类变化加速。增温能够增添原子的能量,使它们之间能够相互分别,返回到原始状态。所以,假如在850℃的温度下把斯石英加热30分钟,它将变为一般的沙子。(你也能够在真空中对金刚石加热,进而把它恢复到原始碳的状态,但谁愿意这样做呢?)

斯石英能够在实验室制造,但它们在自然界存在吗?是的。但是它们只出此刻沙子被激烈挤压的地方。

在一些地方已经发现了斯石英,并且有凭证显示这些地域以前通到巨大陨石的撞击。撞击所产生的巨大压力形成斯石英。此外,在进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的。

仿佛能够一定地说,斯石英也应当出现在压力极高的地壳深处。在这类状况下,它可经过火山喷发被携带到地表。但是,喷发温度极高,岩石会被熔化,所以任何由火山携带而来的斯石英都被转变为一般的二氧化硅。事实上,在火山活动地域到现在没有发现过斯石英。

那么,你可能会说在斯石英出现的地方一定发生过撞击,并且一定没有发生过火山活动。

亚里桑那大学的J.F.麦克霍恩和几位合作者研究了新墨西哥州拉顿地域的岩层。岩层的年纪为6500万年,所以能够追忆到恐龙灭绝的年月。

他们在1989年3月1日宣告,利用测试固体物质中的原子摆列的现代技术,即核磁共振和X光衍射,他们的确检测到了在斯石英中存在的一种原子摆列。

这类状况显示,在6500万年从前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英。这些斯石英在沉降从前曾被溅起到平流层中。那么,造成恐龙灭绝的原由不是火山活动,而应当是撞击。

16.文章重点说明了“斯石英”的哪些性质?讨论它的性质是为了说明什么?(6分)

17.文中划线句运用了哪种说明方法,作用是什么?(4分)

在进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的。

18.本文经过地质学上的发现(6500年前的岩层中发现了斯石英)证明了生物学上的“恐龙灭绝撞击说”的建立,这说明了什么问题?给了你如何的启迪?(4分)

四、填空(9分)

19.写出下列句子所使用的说明方法。(4分)

(1)当然我们也不能忘掉人的作用。例如,在建筑兰新铁路的时候,一个山头在几分钟内就被炸掉了,这相对地质作用的速度可要快多了。(____________)

(2)根据计算,大约3000到10000年的时间,可以形成1米厚的岩石。(____________)

(3)岩石在最初生成的时候,像书页一样平卧着,一层层地叠在一起,最早形成的“躺”在最下面。(____________)

(4)当然,读懂这些记录要比认识甲骨文、钟鼎文或者楔形文字更困难些。(____________)

20.填空。(5分)

本文作者阿西莫夫是_____国__________家、______家,代表作有《________》《______》等。

五、作文(50分)

21.作文。

本文作者以地质科普学家的专业素质,介绍了岩石记录时间的奇异功能,运用举例子、拟人、分类别和列数字等说明方法,生动条理地说明认识岩石这一奇异功能所具有的重要意义。

请以“与……对话”为题,写一篇片断作文,可写记叙片段,也可写说明片段。(200字左右)

答案以及解析

1.答案:①劫;②帷;③孕

2.答案:C

解析:本题考查辨析重点字音的能力。“嚷”读rāng时,只用于“嚷嚷”;读“rǎng”时可组词为“叫嚷”“喧嚷”等。

3.答案:D

解析:本题考查正确使用词语的能力。A项,使用正确,“活力十足”指充满活力、精力充沛。B项,使用正确,“销声匿迹”指不再公开讲话,不再出头露面。形容隐藏起来或不公开出现。C项,使用正确,“草长莺飞”形容江南暮春时的美丽景色。D项,“周而复始”指一次又一次地循环,与“循环”语义重复。

4.答案:因为

解析:根据第①句前后分句的关联可知是因果关系,所以填写表原因的关联词“因为”。

5.答案:紫外线

解析:根据第②句“例如”后面两个分句句意及句子关系可知,“这”指代的是前一个分句中的“紫外线”。

6.答案:将书名号改成双引号

解析:“感知单元”不是一本书或一篇文章,语段中表强调,所以用双引号。

7.答案:示例:①近二十年来全国环境污染治理投资总额逐年上升,越来越多。②近二十年来全国环境污染治理投资总额及所占GDP比重除2010年左右波动较大,其他时间基本平稳稍有上升。

解析:解答本题的关键是认真观察图表,找到关键信息,然后进行归纳,从而得出答案。本题从图的内容和提示的文字看到表示全国环境污染治理投资总额的数据越来越大,GDP比重图有波动但不大。据此可得出结论。

8.答案:①缺少问候语加上“您好”。②“有幸”用词不当删去。③把“敬请按时来校”改为“敬请光临”。④署名格式不对应把先写署名后写年月日。

解析:①邀请函应在称呼下加上问候语 “您好”。②“有幸”是一个谦虚,用在句中不恰当,应删去。③“敬请按时来校”中的“按时来校”用在邀请函中,不恰当,应改为“光临”。④应先署名再写年月日。

9.答案:B

解析:B.“第⑥段运用列数字的说明方法”表述错误,联系⑥段中“可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为“泛大陆,当板块继续运动时,大陆又重新被分离开”的内容可知,并没有起到说明作用的数字,并没有采用列数字的说明方法;故选B。

10.答案:A

解析:A.“泛大陆是由一个板块构成的”表述错误,⑥段中“可以这样比喻,板块背上驮着许多大陆,当板块向一个或另一个方向运动时,大陆也随之一起运动。每隔一段时期,板块会将所有的大陆汇聚在一起,地球此时仅由一个主要陆地构成,称为‘泛大陆’。当板块继续运动时,大陆又重新被分离开”的内容可知泛大陆并非是由一个板块构成的;故选A。

11.答案:放在第④段后(或第⑤段前);理由:因为所选文字起着承上启下的过渡作用,前一部分承接前文在南极发现恐龙化石这一事实,后一部分用设问引出后文大陆漂移假说。

解析:语段“恐龙不可能在每一块大陆上独立生存,那么它们是如何越过大洋到另一个大陆上去的呢?”是一个问句,它有两层意思:一是恐龙不可能在每一块大陆上独立生存;二是恐龙又是如何越过大洋到另一个大陆上去的?根据⑤段“这一问题的答案是:是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移……”等内容可知,这是对语段问题的回答。由此可知此语段是过渡段,前一部分承接第③④段恐龙确实遍布于世界各地,后一部分用设问引出“板块构造”理论。所以,应放在④段后或⑤段前。

12.答案:示例:两文都体现了作者思维的开放性和严密性,科学家能从一个科学领域的发现中产生联想,经过推测,研究、论证后又有新发现,用科学发现来进行科学研究。我们也从中受到启发,要善于多角度思考问题,培养自己的创新能力。

解析:《被压扁的沙子》一文中,作者开始并不急于对所要阐明的主旨进行论证,而是先引入“问题”:造成恐龙灭绝的原因是“撞击”还是“火山”?摆出问题之后,才来探讨“被压扁的沙子”斯石英。通过对斯石英性质和形成的研究,有力地证明了恐龙的灭绝是由于“撞击”而并非由于“火山”。《恐龙无处不在》开篇提出科学领域是紧密相连的,各自的发明都有可能得到相互启发,以引起读者的兴趣:“紧密相连”表现在哪里?有哪些事实能证明它们是互相“产生影响”的?然后举南极发现恐龙化石的例子,提出既然寒冷的气候不适应恐龙的生活,恐龙是如何越过大洋到另一个大陆去的问题。围绕这个问题,引出板块构造理论,说明是大陆在漂移而不是恐龙自己在迁移,得出在南极发现恐龙化石这一事件,为板块构造理论的成立提供了有力证明的结论。回顾《被压扁的沙子》和阅读本文,可以看出:①科学研究离不开发散思维,注重推理分析,这是科学研究的本质属性;②科学研究有一定的程式,就是联想、推测、研究、论证,这是科学研究的过程。对我们青少年而言也要善于运用发散思维,运用科学的探究过程,锻炼和培养我们的创新意识和本领。据此总结作答即可。

13.答案:①地壳的运动;②气候的变化;③古生物的状况;④地球历史的发展过程; 解析:本题考查筛选信息。根据第三段中的“我们看到了地壳的活动”可得:地壳的运动。根据第四段中的“红色的岩石意味着当时气候非常炎热,而灰黑色常常是寒冷的表示”可得:气候的变化。根据第五段中的“古代生物的状况,在岩石中更有着丰富的记录”可得:古生物的状况。根据第六段中的“它帮助我们认识地球历史的发展过程”可得:地球历史的发展过程。

14.答案:举例子,具体说明了化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

解析:本题考查说明方法。细读第七段可知,本段列举了三叶虫化石、树木化石的具体实例,这是举例子的说明方法。联系第六段可知,这两处举例具体有力地说明了化石是历史的证人,它帮助我们认识地球历史的发展过程。

15.答案:“很可能”表示“从前这里有冰河经过”是一种猜测,如果去掉就太绝对,不符合事实。

解析:本题考查说明文的语言,“很可能”表示猜测,在句中表示“从前这里有冰河经过”只是作者的一种猜测,并没有科学实据。如果去掉,语意过于绝对,与事实不相符,“很可能”体现了说明文语言的准确性,所以不能去掉。

16.答案:第一,斯石英性质并不十分稳定;第二,斯石英只出现在被强烈挤压的地方。说明它的性质是为了排除“火山说”并为“撞击说”是恐龙灭绝的原因提供科学依据。

解析:本题考查信息概括提炼能力。从第⑧段“斯石英其实不十分稳固,原子之间靠得太近以致于它们又出现相互排挤的趋向,最后又变为一般沙子。”可知,斯石英性质并不十分稳定;从第 段“斯石英能够在实验室制造,但它们在自然界存在吗?是的。但是它们只出此刻沙子被激烈挤压的地方”可知,斯石英只出现在被强烈挤压的地方。联系第 段“那么,你可能会说在斯石英出现的地方一定发生过撞击,并且一定没有发生过火山活动”、第 段“这类状况显示,在6500万年从前曾有一次巨大的撞击并形成了数吨重的斯石英……造成恐龙灭绝的原由不是火山活动,而应当是撞击。”可知,说明它的性质是为了排除“火山说”并为“撞击说”是恐龙灭绝的原因提供科学依据。

17.答案:列举进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英的事实,具体有力地说了然斯石英的形成一定具备巨大的压力。

解析:本题考查说明方法的理解与运用。“在进行过原子弹爆炸实验的场所也发现了斯石英,它是由膨胀火球的巨大压力形成的”列举的是原子弹爆炸实验的场所里发现的斯石英的例子,从“它是由膨胀火球的巨大压力形成的”可知,列举此例,具体有力地说了然斯石英的形成一定要具备巨大的压力这一条件。

18.答案:①“不一样科学领域之间是密切相连的。在一个科学领域的新发现一定会对其余领域产生影响。”或“不一样领域的科学发现能够相互启迪,进而发现新的论据或得出新的结论。”②学习这篇文章,我们要学习作者的思想方法——擅长联系,在貌似风马牛不相及的两种事物间找寻内在联系,在平常的学习、生活中,只需我们留意,就会在他人不经意的工方有独到的发现

解析:本题考查理解分析能力。第一问:联系课本《阿西莫夫短文两篇》的内容,再从第②段“在一个6500万年前形成的堆积物薄层中,发现了罕有金属铱,它的含量异样丰富。一些人以为,这可能是因为一个巨大的小行星或彗星对地球的撞击的结果。这类撞击或许深入到地壳内部,惹起火山喷发,造成大火和潮汐大浪,很多尘埃进入了平流层中,结果造成在很长一段时间内阳光没法到达地球的表面。这或许是致使包含全部恐龙在内的很多地球生物灭绝的原由”可知,不一样科学领域之间是密切相连的。在一个科学领域的新发现一定会对其余领域产生影响。不一样领域的科学发现能够相互启迪,进而发现新的论据或得出新的结论。第二问:从不同科学领域的关联我们可得出,思考问题要善于运用发散思维,学会联想和想象,从看似没有关系的不同性质的事件或现象中找出关联和推理等。言之有理即可。

19.答案:举例子;列数字;打比方;作比较

20.答案:美;科普作;科幻小说;《基地》;《新疆域》

解析:它主要考查:(1)识记中国重要作家的时代及代表作;(2)识记外国重要作家的国别与代表作;(3)识记文学体裁常识。阿西莫夫是美国著名科幻小说家、科普作家、文学评论家,其作品中以《基地系列》、《银河帝国三部曲》和《机器人系列》三大系列被誉为“科幻圣经”。

21.答案:

与影子对话

有时,我喜欢寂静,喜欢在皓月当空、夜阑人静时,低头让思维自由驰骋,因为我可以敞开心扉与自己的影子对话。“吾日三省吾身”,在反省中总结,在对话中反思,从而激起力量。我问影子:“影子,我对家人是不是很关心?”影子好像在摇头说:“你没有做到。当你匆匆准备去上学时,把妈妈‘路上多加小心’‘学校里要认真’等话早已抛在脑后。”我又问影子:“影子,我对他人是不是很尊重?”影子摇摇头说:“前几天有一位老爷爷上公交车,在过道上来回晃动,你没有主动让座。”听了影子的话,我十分羞愧,还有点无地自容,我认识到了自己缺少对亲人的关爱和对陌生人的关心。于是,我举起右手,庄严地向影子宣誓:“我保证从今以后,一定尊重家人、富有爱心。”影子笑了,为我加油,此时的明月好像分外皎洁。在和影子的对话中,我不断地反省自己,让自己变得更加透明,更加真实,更加美丽。所以,我要感谢影子,是它时常提醒我,是它帮我改正陋习,是它让我的生活更加和谐美好。

解析:此题考查学生的写作能力。仿照课文内容,写片段作文。先读引导语和要求,再定写作方向,可以写写景状物类,也可以写说明事物特征,最好选择自己熟悉的事物,然后补全题目,填好写作对象或事物名称,根据文题的“对话”来看,运用拟人的修辞手法,内容应该围绕你与某物的语言描写为主,要求学生展开丰富的想象,要有个人体会感悟,题材不限。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读