重庆市万州区2024-2025学年八年级上学期期末语文试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 重庆市万州区2024-2025学年八年级上学期期末语文试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 36.5KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-05 21:23:11 | ||

图片预览

文档简介

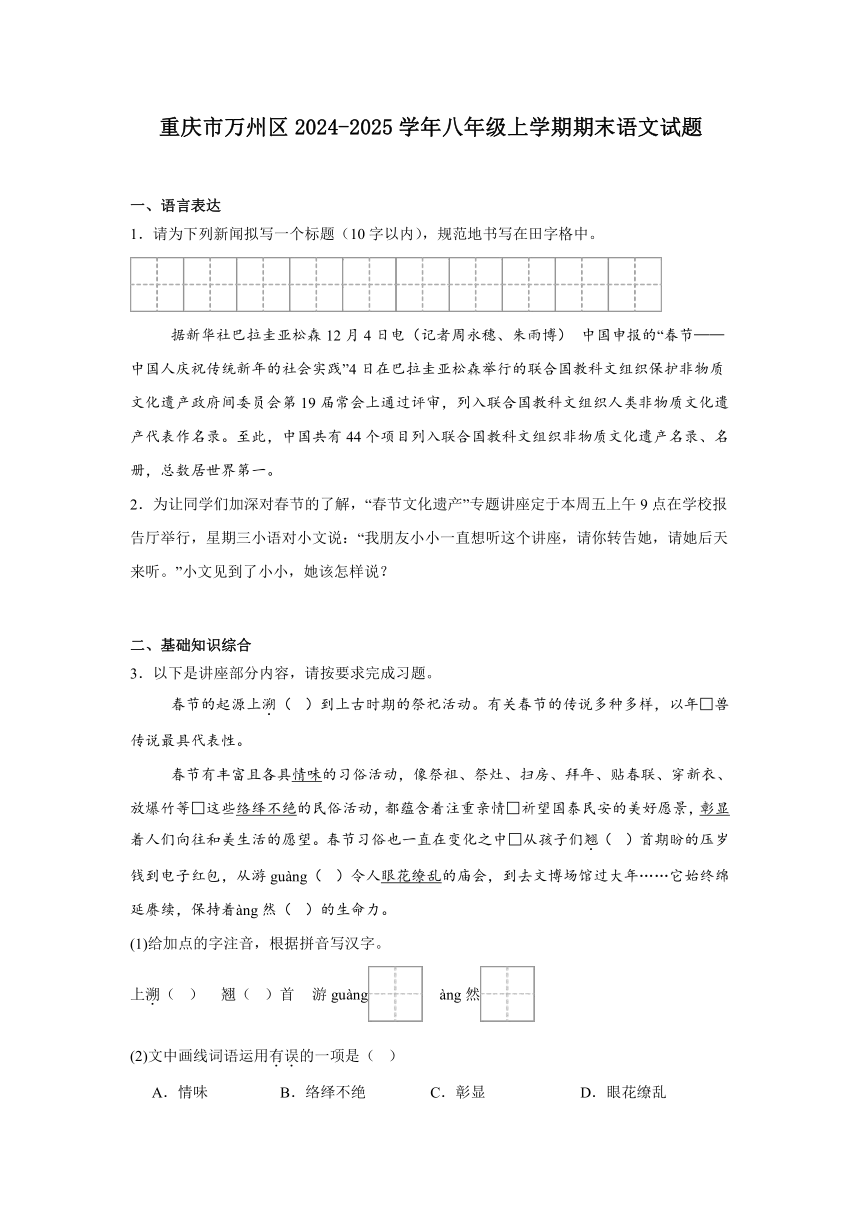

重庆市万州区2024-2025学年八年级上学期期末语文试题

一、语言表达

1.请为下列新闻拟写一个标题(10字以内),规范地书写在田字格中。

据新华社巴拉圭亚松森12月4日电(记者周永穗、朱雨博) 中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”4日在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此,中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数居世界第一。

2.为让同学们加深对春节的了解,“春节文化遗产”专题讲座定于本周五上午9点在学校报告厅举行,星期三小语对小文说:“我朋友小小一直想听这个讲座,请你转告她,请她后天来听。”小文见到了小小,她该怎样说?

二、基础知识综合

3.以下是讲座部分内容,请按要求完成习题。

春节的起源上溯( )到上古时期的祭祀活动。有关春节的传说多种多样,以年□兽传说最具代表性。

春节有丰富且各具情味的习俗活动,像祭祖、祭灶、扫房、拜年、贴春联、穿新衣、放爆竹等□这些络绎不绝的民俗活动,都蕴含着注重亲情□祈望国泰民安的美好愿景,彰显着人们向往和美生活的愿望。春节习俗也一直在变化之中□从孩子们翘( )首期盼的压岁钱到电子红包,从游guàng( )令人眼花缭乱的庙会,到去文博场馆过大年……它始终绵延赓续,保持着àng然( )的生命力。

(1)给加点的字注音,根据拼音写汉字。

上溯( ) 翘( )首 游guàng àng然

(2)文中画线词语运用有误的一项是( )

A.情味 B.络绎不绝 C.彰显 D.眼花缭乱

(3)文段中四个□处标点符号运用最恰当的一项是( )

A.“” …… ; , B.《》 。 ; ,

C.《》 …… , : D.“” 。 , :

三、语言表达

4.席间有同学向民俗学家刘魁立提出问题。请根据回答,针对性设计一个采访问题。

同学:

刘魁立:现在的微信拜年、短视频拜年,不就是另一种形式的拜年名帖吗?我认为,不能因为强调原汁原味的民俗传统就一成不变。至于“逆向”过年、旅游过年,仍然是一种团聚。无论过年的方式如何变化,由人和人之间关系而产生的幸福感,这个内核没有变。

5.请仿照以下句式,选择一项春节习俗,写两个句子。

示例:年味在鼻尖上,从爷爷的酒杯飘出,和袅袅炊烟一起飘荡。

年味在

年味在

四、名著阅读

6.根据《红星照耀中国》一书的内容,完成下面的习题。

(1)书中对于红军长征的描述,下列说法不正确的一项是( )

A.红军通常称长征为“二万五千里长征”,起点是福建最偏远之处,终点是陕西西北部道路的尽头。

B.长征途中,红军遭遇了多次残酷的战斗,如湘江战役,这是长征中关系红军生死存亡的关键一战。

C.长征期间,红军采用了灵活多变的行军策略,如“四渡赤水”,成功打乱了敌人的部署。

D.红军长征胜利结束的标志是成功翻越了夹金山,与红四方面军顺利会师。

(2)习近平总书记指出:“我们党领导的红军长征,谱写了豪情万丈的英雄史诗。”请结合《红星照耀中国》内容,谈谈你对这句话的理解。

五、名句名篇默写

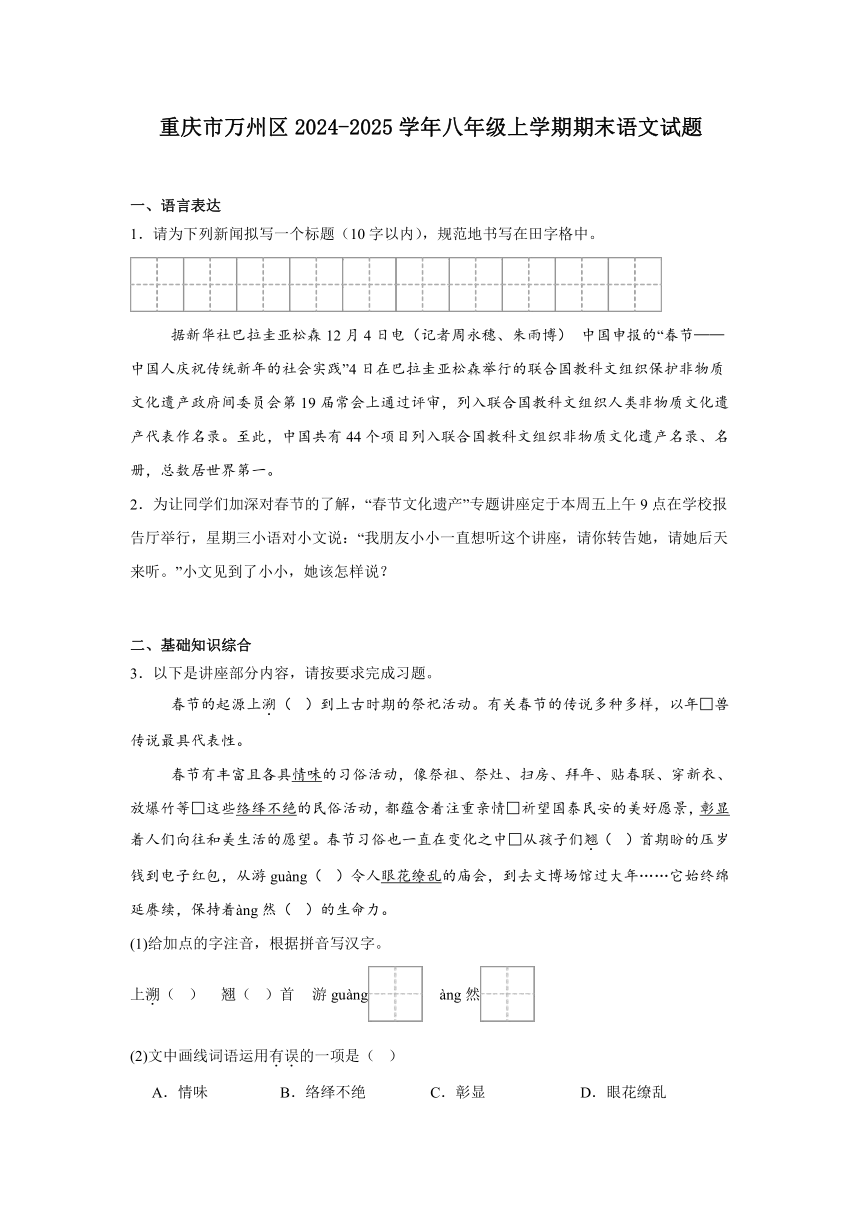

7.“百节年为首,四季春为先。”请根据课文内容,在横线处填上与春相关的诗句。

春 诗句 出处

花草 春日西湖,眼前是“,”的勃勃生机。 白居易《钱塘湖春行》

树 春天庭院,终盼来“庭中有奇树,”,却无限惆怅。 《古诗十九首》

水 颍州西湖,流转着“,”的碧绿春水。 欧阳修《采桑子》

鸟 春日鸟儿,“几处早莺争暖树,”,尽显活力。 白居易《钱塘湖春行》

情 面对春景,晏殊用“,”表现淡淡的忧愁。 晏殊《浣溪沙》

面对花鸟,杜甫借“,”传达浓浓的愁思。 杜甫《春望》

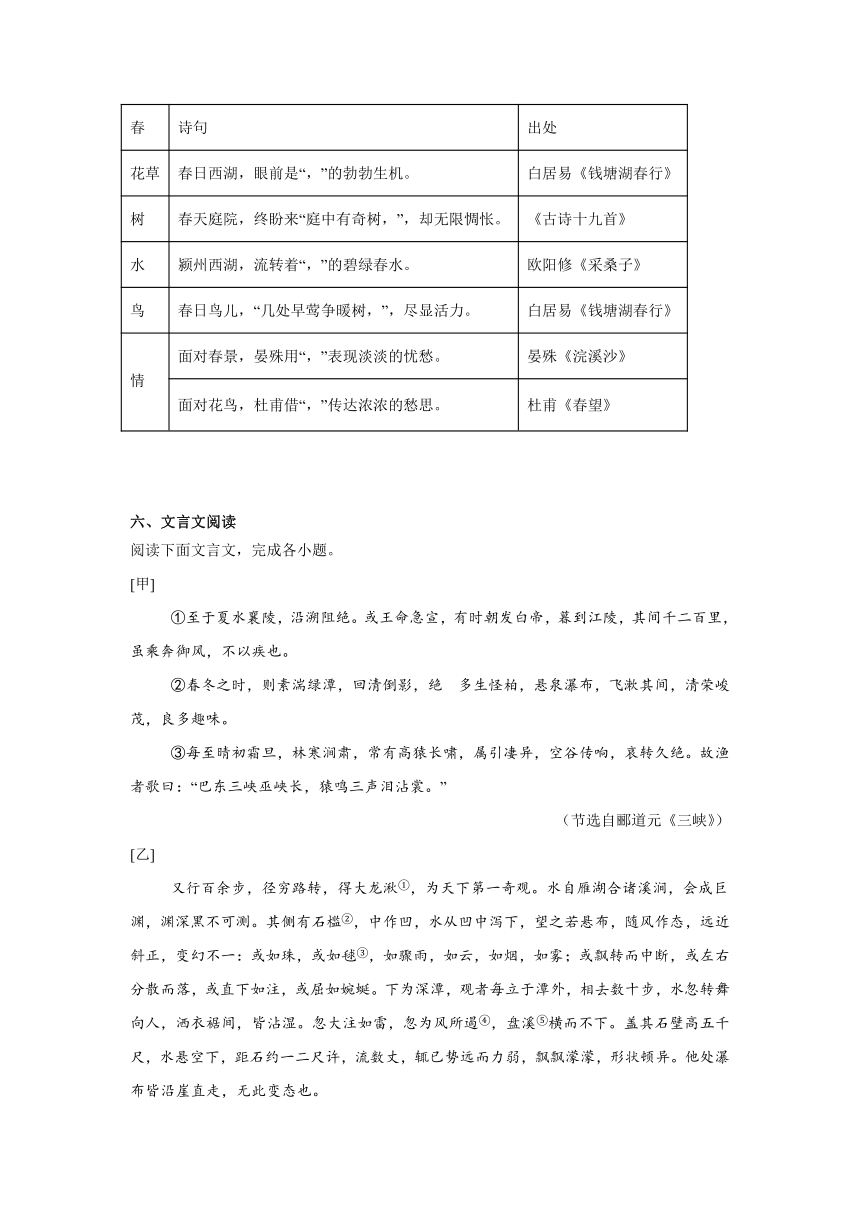

六、文言文阅读

阅读下面文言文,完成各小题。

[甲]

①至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

②春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

③每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(节选自郦道元《三峡》)

[乙]

又行百余步,径穷路转,得大龙湫①,为天下第一奇观。水自雁湖合诸溪涧,会成巨渊,渊深黑不可测。其侧有石槛②,中作凹,水从凹中泻下,望之若悬布,随风作态,远近斜正,变幻不一:或如珠,或如毬③,如骤雨,如云,如烟,如雾;或飘转而中断,或左右分散而落,或直下如注,或屈如婉蜒。下为深潭,观者每立于潭外,相去数十步,水忽转舞向人,洒衣裾间,皆沾湿。忽大注如雷,忽为风所遏④,盘溪⑤横而不下。盖其石壁高五千尺,水悬空下,距石约一二尺许,流数丈,辄已势远而力弱,飘飘濛濛,形状顿异。他处瀑布皆沿崖直走,无此变态也。

(节选自戴名世《游大龙湫记》)

[注]①大龙湫:瀑布名,在浙江温州雁荡山。②石槛:指巨石横卧,如门槛状。③毬(qiú):古代的一种游戏用品,玩时用足踢。此处借以形容水从两高崖下泄的一种状态。④遏:阻。⑤溪:疑为“涡”字之误。“盘涡”形容水之盘旋。

8.下列文言加点词和成语中加点词意思相同的一项是( )

A.素湍绿潭 素不相识 B.哀转久绝 绝处逢生

C.径穷路转 穷途末路 D.下为深潭 下落不明

9.用现代汉语翻译下列句子。

(1)属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

(2)他处瀑布皆沿崖直走,无此变态也。

10.下列对甲、乙两文理解和分析不正确一项是( )

A.甲文“其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”一句,从正面描写出水的迅疾。

B.甲文采用骈散结合的句式,音韵和谐,读起来朗朗上口,有抑扬顿挫之感。

C.乙文从远看、近看、斜看、正面看等各个角度去观察并描写水的形态。

D.乙文多用比喻、排比修辞,“或”“如”“忽”等副词运用极为传神。

11.“水无常形”,请从内容的角度简要分析甲、乙两文描绘水有何异同。

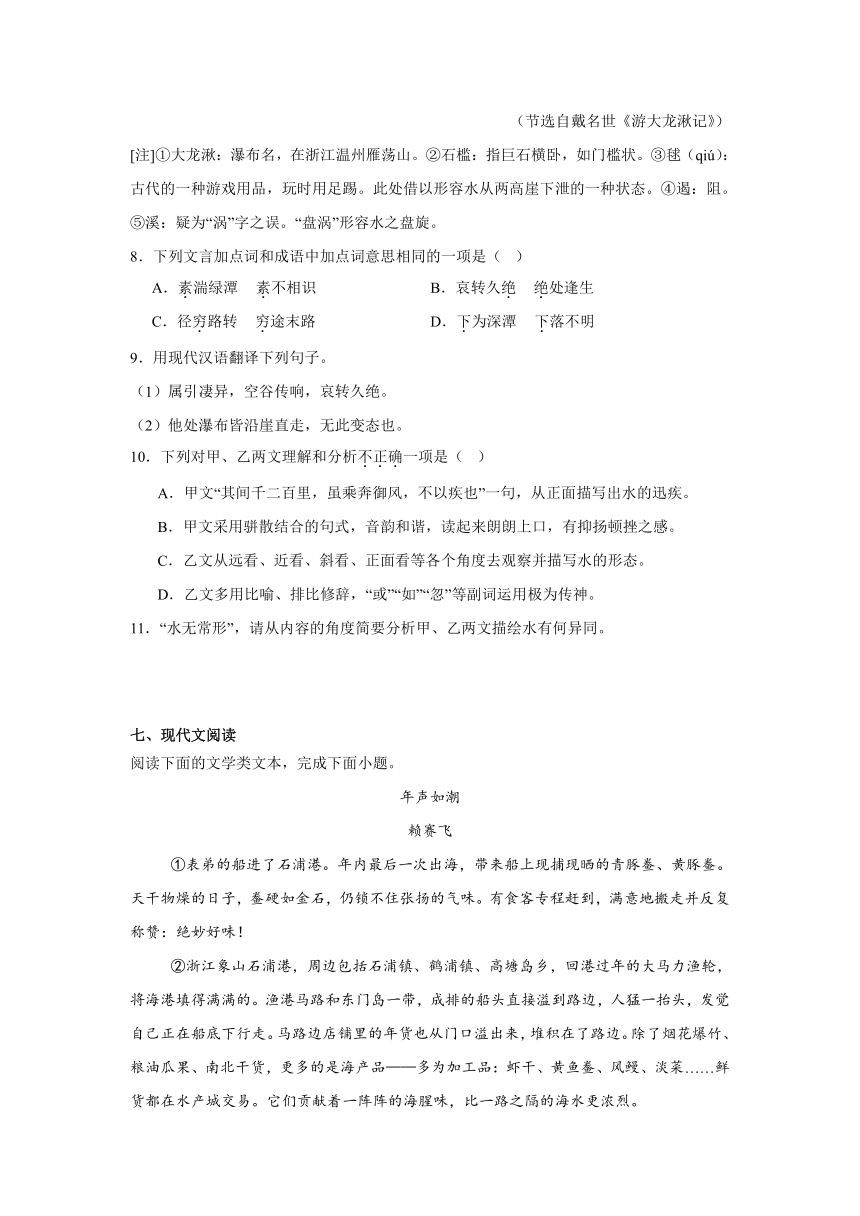

七、现代文阅读

阅读下面的文学类文本,完成下面小题。

年声如潮

赖赛飞

①表弟的船进了石浦港。年内最后一次出海,带来船上现捕现晒的青豚鲞、黄豚鲞。天干物燥的日子,鲞硬如金石,仍锁不住张扬的气味。有食客专程赶到,满意地搬走并反复称赞:绝妙好味!

②浙江象山石浦港,周边包括石浦镇、鹤浦镇、高塘岛乡,回港过年的大马力渔轮,将海港填得满满的。渔港马路和东门岛一带,成排的船头直接溢到路边,人猛一抬头,发觉自己正在船底下行走。马路边店铺里的年货也从门口溢出来,堆积在了路边。除了烟花爆竹、粮油瓜果、南北干货,更多的是海产品——多为加工品:虾干、黄鱼鲞、风鳗、淡菜……鲜货都在水产城交易。它们贡献着一阵阵的海腥味,比一路之隔的海水更浓烈。

③在这里,不管过去了多少年,过年的忙碌都在。穿过镇中小巷,一如既往地听到一片剁声。

④这大概是渔港过年特有的节拍。用厚厚的刀背对着片下的鱼肉快速剁,制作鱼丸、鱼滋面、鱼米、鱼包肉;剩下的部分接着剁,制作鱼骨酱、鱼露……市场上不乏机器制的成品,但过年,还是亲力亲为最有滋味。浓郁的烟火味,温热活泼地扑面而来,促使行人加快了归家的脚步。

⑤吃年夜饭之前,先谢年。谢年的说辞,不仅是一篇年终总结,更是对世间满满的谢意。海边人的谢年之仪多出几重谢意:在家里谢过家堂祖先后,有船人家还会去谢天地谢大海,谢这一年的顺风顺水、满载而归……在一切应该致谢的地方致谢一切。

⑥过年这阵子,渔港周边的街道上堆放了无数年货,偶有占道,也听不到什么抱怨声,想是被这大潮般的年味给暂时淹没了。同时淹没在滔滔谢辞里、淹没在笑容可掬里的还有整年风吹浪打的辛苦。眼前,潮水高涨,涌现出来的都是吉祥、欢庆、丰收,还有对新一年无限的期盼。

⑦镇里、村里,人明显多起来了。返航返乡的青壮年与放寒假的孩子,从门里溢满到了门外。他们坐在冬日暖阳里,互通一年的消息。大沙这种民宿村,沉寂了三两个月后忽然订房率大涨。每到正月里,外地游客的人数便远超本村人。他们趁着天朗风轻,云集在沙滩、山野和冬闲田里,如同潮水涨上了岸。

⑧连过年都不得空!村民笑出声来。

⑨其实,除了他们,还有很多的非常住居民,比如新渔民,还有船厂的工人。他们举家在此过年,学着当地人将鱼虾吃出各种花样。各种口音加剧了喧闹,五花八门的谈资在这里交汇,一派市井烟火繁华的气息。

⑩村里人家场地宽,排场也更大,往往几户人家凑一起包制笋团、萝卜团、红豆团、汤团,蒸米馒头、夹沙糕、大糕,做汤包、水晶饺子……现场蒸汽如云海。自家吃得有限,多为赠亲朋游客,另在线上接订单——年头年尾的订单更多,长于经营的人们不会坐等潮水过去。佳肴准备得海溢河满,其中白米饭始终少不得,量明显大,留有余,让自己“明年有饭吃”。

每年的除夕夜,家家户户的窗子都透出亮光,好似清新明亮的眼。街巷两旁挂的鱼灯点燃角角落落,海港里船灯闪烁如繁星灿然。零点的钟声敲响,沿港的千家万户和港里的大小船只,骤然响起爆竹,烟花同时绽放。看惯的屋顶与船台、原野与海面,在焰火的光亮中闪现,令人一次又一次惊艳。如潮的年声,在焰火轰鸣中沸腾起来……

(选自《人民日报》)

12.结合文章内容,说说如何理解文章标题“年声如潮”。

13.本文开篇第一句“表弟的船进了石浦港”,看似跟整篇文章没太大关系,但又不能删掉,为什么?

14.按要求品析下列词句。

(1)结合语境,品味加点字词丰富的意蕴。

在这里,不管过去了多少年,过年的忙碌都在。穿过镇中小巷,一如既往地听到一片剁声。

(2)从修辞角度赏析第 段画横线的句子。

每年的除夕夜,家家户户的窗子都透出亮光,好似清新明亮的眼。街巷两旁挂的鱼灯点燃角角落落,海港里船灯闪烁如繁星灿然。

15.细读第⑧段“连过年都不得空!村民笑出声来”,揣摩村民此时的心理。

16.《昆明的雨》的作者汪曾祺说:“我想把生活中真实的东西、美好的东西、人的美、人的诗意告诉人们,使人们的心灵得到滋润,增强对生活的信心、信念。”本文正是这样一篇充满美感和诗意的作品,请从人情的美、氛围的美两方面加以品味。

阅读下列材料,完成下面小题。

【材料一】

①今天的春节虽然得名于1914年,但作为岁首的中国新年,它在中国走过了3000年。

②历法岁首在古代名称不一,有正日、正旦、元日、元旦,其时间基础是新的年度周期的开始,即一年的元月首日。由于夏商周秦汉王朝历法不同,所以岁首日也有不同。直到汉武帝太初元年(公元前104年)才将岁首确定在夏历正月初一,此后无论立法有多大幅度修订,岁首都固定在夏历正月初一。

③春节本是立春之节,由于夏历岁首总是在立春附近,因此新年常常有迎春的节俗,这就为民国初年将元旦改名春节提供了实践依据。自1949年起,春节被确定为法定假日,我们都享受春节的欢乐。

【材料二】

①春节非遗有四大类别:

②一是年俗饮食非遗。中国南北地区都有不同的年节食品,这些食品的制作技艺、口味与饮食方式,体现了中国人的智慧、情感与伦理。北方地区的面食,南方地区的麻糍、年糕是不可或缺的新年美食。

③二是春节艺术。大红的春联,喜庆热闹的年画,锣鼓喧天的年戏,高耸的台阁,诡异奇幻的脸谱,翻腾的龙狮舞等,让人沉醉。元宵的灯会灯彩是春节艺术最后的精彩展示,如秦淮灯彩、洛阳宫灯、北京灯彩都是国家级非遗。

④三是春节娱乐。春节娱乐主要是群体活动,如逛庙会、耍社火、游灯会、行花街等,春节娱乐性非遗大多是为放松身心、增进社会活力而进行的文化设计。

⑤四是春节礼俗仪式。虽然我们在春节申遗时,只列了江苏省无锡市吴氏宗族、浙江省温州市文成县刘氏宗族、安徽省黄山市祁门县桃园村陈氏宗族等宗族祭祀仪式活动,但更普遍的是中国人在春节例行的祖宗祭祀礼俗。春节礼俗在辞年礼俗、团年礼俗与拜年礼俗的操演习练中,创造了人际关系的连接。

【材料三】

①截至目前,我国有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数位居世界第一。

②近年来,每逢春节,许多国家和地区便同时进入“春节时间”——法国巴黎埃菲尔铁塔、日本东京塔、澳大利亚悉尼歌剧院等地标披上“红装”,大大小小的商家挂上灯笼、售卖年货,中国戏曲、舞蹈、音乐受到广泛关注,越来越多国家的政要和国际组织领导人向中国人民致以新春祝福……

③“欢乐春节”系列活动的足迹遍布世界。从美国纽约到日本东京,从西班牙马德里到塞尔维亚贝尔格莱德,通过参与舞龙舞狮、画年画、逛庙会等活动,不同国籍、不同肤色、不同文化背景的人们沉浸式体验中华优秀传统文化,深刻体会家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生的价值追求。

(以上材料选自《人民日报》,有删改)

17.根据上述材料,下列理解或推断正确的一项是( )

A.材料一按照逻辑顺序说明岁首在不同阶段的变化及相关情况。

B.历朝历代都将岁首固定在夏历正月初一。

C.春节礼俗仪式就是江苏、浙江、安徽等大型宗族祭祀仪式活动。

D.春节是世界了解中国的重要窗口,春节承载中华文化更好走向世界。

18.材料二主要运用了两种说明方法,请找出并简要分析其作用。

19.请从说明文语言的角度,分析加点词语的表达效果。

截至目前,我国有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数位居世界第一。

20.请根据三则材料及链接材料,从春节文化遗产中,选取一个文化符号,从家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生中任选两个方面分析。

【链接材料】

春节文化遗产的核心是形成了一批文化符号。如红包、对联、年画、龙狮、灯笼、鞭炮、饺子与汤圆。这是中国人最常用的文化符号,它们在不同社会和不同历史时期,构建了人与自然多元关系模式,有了这些文化符号,成为中国传统文化的知识系统。

文化符号:

我的分析:

八、作文

21.年味,它是对故乡的思念,对亲人的牵挂,对传统文化的传承与坚守。时光流转,但那份深藏在心底的年味却从未消散。请以《时光深处的年味》为题,写作一篇回忆性散文。

要求:①不少于500字;②凡涉及真实的人名、校名、地名,一律用A、B、C等英文大写字母代替;③不得抄袭。

22.经过历史积淀,春节习俗年深日久、代代传承。春节即将到来,请写作一篇说明文,为外国朋友介绍一项春节习俗。题目自拟。

要求:①不少于500字;②凡涉及真实的人名、校名、地名,一律用A、B、C等英文大写字母代替;③不得抄袭。

重庆市万州区2024-2025学年八年级上学期期末语文试题.

1.(3 分)示例:春节申遗成功

2.(3 分)示例:小小,我听你的朋友小语说你一直想听 “春节文化遗产” 专题讲座,她让我和你说,后天上午九点学校报告厅有这场讲座,让你记得去。

3.(1)(4 分)sù qiáo 逛 盎

(2)(2 分)B

(3)(2 分)D

4.(4 分)示例:近年来,春节民俗发生了不少变化,如微信红包、短视频拜年、“逆向” 过年、旅游过年。请问刘老师您如何看待这种变化?

5.(4 分)示例:

年味在耳畔旁,随邻家的炮仗声奏响,跟阵阵欢笑一同回荡。

年味在指尖上,于妈妈的窗花里绽放,和暖暖阳光相互守望。

6.(1)(3 分)D

(2)(5 分)示例:①英勇无畏的战斗精神:如强渡大渡河、飞夺泸定桥等。②坚定的理想信念:在环境极其恶劣,物资极度匮乏时,革命必胜的信念支撑他们爬雪山、过草地。③顽强的意志品质:翻雪山时,高山缺氧、气候严寒,他们没有退缩;过草地时,沼泽密布、粮食短缺,依然坚持前行。④团结协作的精神:遵义会议后,红军在毛泽东等中央领导的正确指挥下,各部队之间相互配合、协同作战,充分发挥了团结的力量。

7.(6 分)

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

绿叶发华滋

轻舟短棹西湖好,绿水逶迤

谁家新燕啄春泥

无可奈何花落去,似曾相识燕归来

感时花溅泪,恨别鸟惊心

8.(3 分)C

9.(4 分)(1)声音接连不断,凄惨悲凉,空旷的山谷传来猿啼的回声,悲凉婉转,很久才消失。

(2)其他地方的瀑布都是沿着山崖直落,就没有这种变化的形态。

10.(3 分)A

11.(5 分)相同点:都描绘了水在不同状态下呈现出的多样变化。不同点:①描绘重点不同:甲文着重通过水在不同季节的特点结合周边景色来营造氛围,展现三峡的四季之景;乙文聚焦于大龙湫瀑布,细致刻画水从泻下到落入潭中的各种奇妙姿态。②情感表达侧重不同:甲文融入了对三峡山水的赞美以及对渔夫艰辛生活的感慨等复杂情感;乙文更多的是对大龙湫瀑布这一奇特景观的惊叹与赞美之情。

12.(4 分)①运用比喻,将过年的各种声音比作潮水的声音,展现了热闹、喜庆、充满生活气息的过年场景。②象征人们对过年的期盼和热爱之情的高涨,表达人们对过去一年的感恩、对辛苦的释怀、对新的一年的期待。就像潮水的涨落是大自然的规律,过年的声音浪潮也是人们生活的一种节奏和规律,承载着人们对传统节日的情感和记忆。

13.(4 分)①点明故事发生的地点。使读者能跟随作者去感受石浦港过年时的独特氛围。②以小见大开启叙事。由表弟的船回港这一具体事件切入,折射出整个石浦港众多船只回港过年的普遍情况,以小见大。并由此引出后文对整个渔港过年场景的详细描写。③增添生活气息与真实感。让读者仿佛置身于渔港边,亲眼看到船只靠岸的场景,拉近与读者的距离。④奠定情感基调。表弟的船回港带有一种归乡、团聚的意味,奠定了文章整体温暖、欢快的情感基调。

14.(1)(4 分)“不管” 体现时间的恒定性,“都” 强化必然与普遍性,“一如既往” 强调延续性。表明人们对团圆和亲情的重视,对过去的记忆和对传统的尊重,流露出对家乡的认同、热爱和自豪之情。

(2)(4 分)运用比喻的修辞,将窗子透出的亮光比作眼,将船灯闪烁比作繁星灿然,生动形象地描绘出除夕夜灯火辉煌、热闹喜庆的渔港全景图,展现出人们对美好生活的期盼以及欢乐祥和的节日氛围。

15.(4 分)①轻松与调侃。“连过年都不得空” 表面上是略带无奈的感慨,但又是轻松、调侃的语气,村民把忙碌当作生活常态的一部分。②自豪与满足。“村民笑出声来”,村民为自己家乡能有这样热闹且受欢迎的过年场景而感到骄傲,也因能参与其中、分享这份热闹与欢乐而内心满足。③对生活充满热爱。村民把过年的忙碌当作生活给予的别样 “馈赠”,乐在其中。

16.(5 分)人情的美:邻里之间的协作与分享;家庭间的团聚与情感交流;游客与当地人的交流。氛围的美:热闹喜庆的过年氛围;传统与文化的氛围:谢年仪式、各种传统年食的制作;闲适惬意的生活氛围:人们坐在冬日暖阳里互通消息的场景、制作美食时蒸汽腾腾的温馨画面等。

17.(3 分)D

18.(4 分)分类别、举例子。把春节非遗分为年俗饮食非遗、春节艺术、春节娱乐、春节礼俗仪式四大类别,条理清晰、层次分明地说明春节非遗的种类。在分类说明春节非遗四大类别的过程中,各举了大量典型例子,具体说明了每种春节非遗的形式,让读者有更直观、真切的认知。

19.(4 分)“截至目前” 限定了时间范围,说明 “我国有 44 个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册” 这一情况是到现在这个时间节点为止的,不排除这个数字的变化,体现了说明文语言的准确性;“第一”,直接而鲜明地突出了我国在列入该名录、名册项目数量方面在世界所处的领先地位,增强民族自豪感和文化自信心。

20.(5 分)示例:

文化符号:对联。

分析:①家庭和睦方面:一家人共同参与到挑选内容、张贴对联的过程中,增进了家庭成员之间的情感交流。②社会包容方面:对联往往表达着人们对新一年的期许和祝福,这种共同的文化纽带能够让不同身份、不同背景的人们更加包容、友好地相处,增进社会的和谐与凝聚力。③人与自然和谐共生角度:对联的内容常常会涉及对自然万物的描绘与赞美,比如会写 “春临大地百花艳,节至人间万象新” 之类的语句,将自然的美好融入到节日氛围中,彰显了人与自然和谐共生的价值追求。

21.(40 分)

一、语言表达

1.请为下列新闻拟写一个标题(10字以内),规范地书写在田字格中。

据新华社巴拉圭亚松森12月4日电(记者周永穗、朱雨博) 中国申报的“春节——中国人庆祝传统新年的社会实践”4日在巴拉圭亚松森举行的联合国教科文组织保护非物质文化遗产政府间委员会第19届常会上通过评审,列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。至此,中国共有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数居世界第一。

2.为让同学们加深对春节的了解,“春节文化遗产”专题讲座定于本周五上午9点在学校报告厅举行,星期三小语对小文说:“我朋友小小一直想听这个讲座,请你转告她,请她后天来听。”小文见到了小小,她该怎样说?

二、基础知识综合

3.以下是讲座部分内容,请按要求完成习题。

春节的起源上溯( )到上古时期的祭祀活动。有关春节的传说多种多样,以年□兽传说最具代表性。

春节有丰富且各具情味的习俗活动,像祭祖、祭灶、扫房、拜年、贴春联、穿新衣、放爆竹等□这些络绎不绝的民俗活动,都蕴含着注重亲情□祈望国泰民安的美好愿景,彰显着人们向往和美生活的愿望。春节习俗也一直在变化之中□从孩子们翘( )首期盼的压岁钱到电子红包,从游guàng( )令人眼花缭乱的庙会,到去文博场馆过大年……它始终绵延赓续,保持着àng然( )的生命力。

(1)给加点的字注音,根据拼音写汉字。

上溯( ) 翘( )首 游guàng àng然

(2)文中画线词语运用有误的一项是( )

A.情味 B.络绎不绝 C.彰显 D.眼花缭乱

(3)文段中四个□处标点符号运用最恰当的一项是( )

A.“” …… ; , B.《》 。 ; ,

C.《》 …… , : D.“” 。 , :

三、语言表达

4.席间有同学向民俗学家刘魁立提出问题。请根据回答,针对性设计一个采访问题。

同学:

刘魁立:现在的微信拜年、短视频拜年,不就是另一种形式的拜年名帖吗?我认为,不能因为强调原汁原味的民俗传统就一成不变。至于“逆向”过年、旅游过年,仍然是一种团聚。无论过年的方式如何变化,由人和人之间关系而产生的幸福感,这个内核没有变。

5.请仿照以下句式,选择一项春节习俗,写两个句子。

示例:年味在鼻尖上,从爷爷的酒杯飘出,和袅袅炊烟一起飘荡。

年味在

年味在

四、名著阅读

6.根据《红星照耀中国》一书的内容,完成下面的习题。

(1)书中对于红军长征的描述,下列说法不正确的一项是( )

A.红军通常称长征为“二万五千里长征”,起点是福建最偏远之处,终点是陕西西北部道路的尽头。

B.长征途中,红军遭遇了多次残酷的战斗,如湘江战役,这是长征中关系红军生死存亡的关键一战。

C.长征期间,红军采用了灵活多变的行军策略,如“四渡赤水”,成功打乱了敌人的部署。

D.红军长征胜利结束的标志是成功翻越了夹金山,与红四方面军顺利会师。

(2)习近平总书记指出:“我们党领导的红军长征,谱写了豪情万丈的英雄史诗。”请结合《红星照耀中国》内容,谈谈你对这句话的理解。

五、名句名篇默写

7.“百节年为首,四季春为先。”请根据课文内容,在横线处填上与春相关的诗句。

春 诗句 出处

花草 春日西湖,眼前是“,”的勃勃生机。 白居易《钱塘湖春行》

树 春天庭院,终盼来“庭中有奇树,”,却无限惆怅。 《古诗十九首》

水 颍州西湖,流转着“,”的碧绿春水。 欧阳修《采桑子》

鸟 春日鸟儿,“几处早莺争暖树,”,尽显活力。 白居易《钱塘湖春行》

情 面对春景,晏殊用“,”表现淡淡的忧愁。 晏殊《浣溪沙》

面对花鸟,杜甫借“,”传达浓浓的愁思。 杜甫《春望》

六、文言文阅读

阅读下面文言文,完成各小题。

[甲]

①至于夏水襄陵,沿溯阻绝。或王命急宣,有时朝发白帝,暮到江陵,其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也。

②春冬之时,则素湍绿潭,回清倒影,绝 多生怪柏,悬泉瀑布,飞漱其间,清荣峻茂,良多趣味。

③每至晴初霜旦,林寒涧肃,常有高猿长啸,属引凄异,空谷传响,哀转久绝。故渔者歌曰:“巴东三峡巫峡长,猿鸣三声泪沾裳。”

(节选自郦道元《三峡》)

[乙]

又行百余步,径穷路转,得大龙湫①,为天下第一奇观。水自雁湖合诸溪涧,会成巨渊,渊深黑不可测。其侧有石槛②,中作凹,水从凹中泻下,望之若悬布,随风作态,远近斜正,变幻不一:或如珠,或如毬③,如骤雨,如云,如烟,如雾;或飘转而中断,或左右分散而落,或直下如注,或屈如婉蜒。下为深潭,观者每立于潭外,相去数十步,水忽转舞向人,洒衣裾间,皆沾湿。忽大注如雷,忽为风所遏④,盘溪⑤横而不下。盖其石壁高五千尺,水悬空下,距石约一二尺许,流数丈,辄已势远而力弱,飘飘濛濛,形状顿异。他处瀑布皆沿崖直走,无此变态也。

(节选自戴名世《游大龙湫记》)

[注]①大龙湫:瀑布名,在浙江温州雁荡山。②石槛:指巨石横卧,如门槛状。③毬(qiú):古代的一种游戏用品,玩时用足踢。此处借以形容水从两高崖下泄的一种状态。④遏:阻。⑤溪:疑为“涡”字之误。“盘涡”形容水之盘旋。

8.下列文言加点词和成语中加点词意思相同的一项是( )

A.素湍绿潭 素不相识 B.哀转久绝 绝处逢生

C.径穷路转 穷途末路 D.下为深潭 下落不明

9.用现代汉语翻译下列句子。

(1)属引凄异,空谷传响,哀转久绝。

(2)他处瀑布皆沿崖直走,无此变态也。

10.下列对甲、乙两文理解和分析不正确一项是( )

A.甲文“其间千二百里,虽乘奔御风,不以疾也”一句,从正面描写出水的迅疾。

B.甲文采用骈散结合的句式,音韵和谐,读起来朗朗上口,有抑扬顿挫之感。

C.乙文从远看、近看、斜看、正面看等各个角度去观察并描写水的形态。

D.乙文多用比喻、排比修辞,“或”“如”“忽”等副词运用极为传神。

11.“水无常形”,请从内容的角度简要分析甲、乙两文描绘水有何异同。

七、现代文阅读

阅读下面的文学类文本,完成下面小题。

年声如潮

赖赛飞

①表弟的船进了石浦港。年内最后一次出海,带来船上现捕现晒的青豚鲞、黄豚鲞。天干物燥的日子,鲞硬如金石,仍锁不住张扬的气味。有食客专程赶到,满意地搬走并反复称赞:绝妙好味!

②浙江象山石浦港,周边包括石浦镇、鹤浦镇、高塘岛乡,回港过年的大马力渔轮,将海港填得满满的。渔港马路和东门岛一带,成排的船头直接溢到路边,人猛一抬头,发觉自己正在船底下行走。马路边店铺里的年货也从门口溢出来,堆积在了路边。除了烟花爆竹、粮油瓜果、南北干货,更多的是海产品——多为加工品:虾干、黄鱼鲞、风鳗、淡菜……鲜货都在水产城交易。它们贡献着一阵阵的海腥味,比一路之隔的海水更浓烈。

③在这里,不管过去了多少年,过年的忙碌都在。穿过镇中小巷,一如既往地听到一片剁声。

④这大概是渔港过年特有的节拍。用厚厚的刀背对着片下的鱼肉快速剁,制作鱼丸、鱼滋面、鱼米、鱼包肉;剩下的部分接着剁,制作鱼骨酱、鱼露……市场上不乏机器制的成品,但过年,还是亲力亲为最有滋味。浓郁的烟火味,温热活泼地扑面而来,促使行人加快了归家的脚步。

⑤吃年夜饭之前,先谢年。谢年的说辞,不仅是一篇年终总结,更是对世间满满的谢意。海边人的谢年之仪多出几重谢意:在家里谢过家堂祖先后,有船人家还会去谢天地谢大海,谢这一年的顺风顺水、满载而归……在一切应该致谢的地方致谢一切。

⑥过年这阵子,渔港周边的街道上堆放了无数年货,偶有占道,也听不到什么抱怨声,想是被这大潮般的年味给暂时淹没了。同时淹没在滔滔谢辞里、淹没在笑容可掬里的还有整年风吹浪打的辛苦。眼前,潮水高涨,涌现出来的都是吉祥、欢庆、丰收,还有对新一年无限的期盼。

⑦镇里、村里,人明显多起来了。返航返乡的青壮年与放寒假的孩子,从门里溢满到了门外。他们坐在冬日暖阳里,互通一年的消息。大沙这种民宿村,沉寂了三两个月后忽然订房率大涨。每到正月里,外地游客的人数便远超本村人。他们趁着天朗风轻,云集在沙滩、山野和冬闲田里,如同潮水涨上了岸。

⑧连过年都不得空!村民笑出声来。

⑨其实,除了他们,还有很多的非常住居民,比如新渔民,还有船厂的工人。他们举家在此过年,学着当地人将鱼虾吃出各种花样。各种口音加剧了喧闹,五花八门的谈资在这里交汇,一派市井烟火繁华的气息。

⑩村里人家场地宽,排场也更大,往往几户人家凑一起包制笋团、萝卜团、红豆团、汤团,蒸米馒头、夹沙糕、大糕,做汤包、水晶饺子……现场蒸汽如云海。自家吃得有限,多为赠亲朋游客,另在线上接订单——年头年尾的订单更多,长于经营的人们不会坐等潮水过去。佳肴准备得海溢河满,其中白米饭始终少不得,量明显大,留有余,让自己“明年有饭吃”。

每年的除夕夜,家家户户的窗子都透出亮光,好似清新明亮的眼。街巷两旁挂的鱼灯点燃角角落落,海港里船灯闪烁如繁星灿然。零点的钟声敲响,沿港的千家万户和港里的大小船只,骤然响起爆竹,烟花同时绽放。看惯的屋顶与船台、原野与海面,在焰火的光亮中闪现,令人一次又一次惊艳。如潮的年声,在焰火轰鸣中沸腾起来……

(选自《人民日报》)

12.结合文章内容,说说如何理解文章标题“年声如潮”。

13.本文开篇第一句“表弟的船进了石浦港”,看似跟整篇文章没太大关系,但又不能删掉,为什么?

14.按要求品析下列词句。

(1)结合语境,品味加点字词丰富的意蕴。

在这里,不管过去了多少年,过年的忙碌都在。穿过镇中小巷,一如既往地听到一片剁声。

(2)从修辞角度赏析第 段画横线的句子。

每年的除夕夜,家家户户的窗子都透出亮光,好似清新明亮的眼。街巷两旁挂的鱼灯点燃角角落落,海港里船灯闪烁如繁星灿然。

15.细读第⑧段“连过年都不得空!村民笑出声来”,揣摩村民此时的心理。

16.《昆明的雨》的作者汪曾祺说:“我想把生活中真实的东西、美好的东西、人的美、人的诗意告诉人们,使人们的心灵得到滋润,增强对生活的信心、信念。”本文正是这样一篇充满美感和诗意的作品,请从人情的美、氛围的美两方面加以品味。

阅读下列材料,完成下面小题。

【材料一】

①今天的春节虽然得名于1914年,但作为岁首的中国新年,它在中国走过了3000年。

②历法岁首在古代名称不一,有正日、正旦、元日、元旦,其时间基础是新的年度周期的开始,即一年的元月首日。由于夏商周秦汉王朝历法不同,所以岁首日也有不同。直到汉武帝太初元年(公元前104年)才将岁首确定在夏历正月初一,此后无论立法有多大幅度修订,岁首都固定在夏历正月初一。

③春节本是立春之节,由于夏历岁首总是在立春附近,因此新年常常有迎春的节俗,这就为民国初年将元旦改名春节提供了实践依据。自1949年起,春节被确定为法定假日,我们都享受春节的欢乐。

【材料二】

①春节非遗有四大类别:

②一是年俗饮食非遗。中国南北地区都有不同的年节食品,这些食品的制作技艺、口味与饮食方式,体现了中国人的智慧、情感与伦理。北方地区的面食,南方地区的麻糍、年糕是不可或缺的新年美食。

③二是春节艺术。大红的春联,喜庆热闹的年画,锣鼓喧天的年戏,高耸的台阁,诡异奇幻的脸谱,翻腾的龙狮舞等,让人沉醉。元宵的灯会灯彩是春节艺术最后的精彩展示,如秦淮灯彩、洛阳宫灯、北京灯彩都是国家级非遗。

④三是春节娱乐。春节娱乐主要是群体活动,如逛庙会、耍社火、游灯会、行花街等,春节娱乐性非遗大多是为放松身心、增进社会活力而进行的文化设计。

⑤四是春节礼俗仪式。虽然我们在春节申遗时,只列了江苏省无锡市吴氏宗族、浙江省温州市文成县刘氏宗族、安徽省黄山市祁门县桃园村陈氏宗族等宗族祭祀仪式活动,但更普遍的是中国人在春节例行的祖宗祭祀礼俗。春节礼俗在辞年礼俗、团年礼俗与拜年礼俗的操演习练中,创造了人际关系的连接。

【材料三】

①截至目前,我国有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数位居世界第一。

②近年来,每逢春节,许多国家和地区便同时进入“春节时间”——法国巴黎埃菲尔铁塔、日本东京塔、澳大利亚悉尼歌剧院等地标披上“红装”,大大小小的商家挂上灯笼、售卖年货,中国戏曲、舞蹈、音乐受到广泛关注,越来越多国家的政要和国际组织领导人向中国人民致以新春祝福……

③“欢乐春节”系列活动的足迹遍布世界。从美国纽约到日本东京,从西班牙马德里到塞尔维亚贝尔格莱德,通过参与舞龙舞狮、画年画、逛庙会等活动,不同国籍、不同肤色、不同文化背景的人们沉浸式体验中华优秀传统文化,深刻体会家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生的价值追求。

(以上材料选自《人民日报》,有删改)

17.根据上述材料,下列理解或推断正确的一项是( )

A.材料一按照逻辑顺序说明岁首在不同阶段的变化及相关情况。

B.历朝历代都将岁首固定在夏历正月初一。

C.春节礼俗仪式就是江苏、浙江、安徽等大型宗族祭祀仪式活动。

D.春节是世界了解中国的重要窗口,春节承载中华文化更好走向世界。

18.材料二主要运用了两种说明方法,请找出并简要分析其作用。

19.请从说明文语言的角度,分析加点词语的表达效果。

截至目前,我国有44个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册,总数位居世界第一。

20.请根据三则材料及链接材料,从春节文化遗产中,选取一个文化符号,从家庭和睦、社会包容、人与自然和谐共生中任选两个方面分析。

【链接材料】

春节文化遗产的核心是形成了一批文化符号。如红包、对联、年画、龙狮、灯笼、鞭炮、饺子与汤圆。这是中国人最常用的文化符号,它们在不同社会和不同历史时期,构建了人与自然多元关系模式,有了这些文化符号,成为中国传统文化的知识系统。

文化符号:

我的分析:

八、作文

21.年味,它是对故乡的思念,对亲人的牵挂,对传统文化的传承与坚守。时光流转,但那份深藏在心底的年味却从未消散。请以《时光深处的年味》为题,写作一篇回忆性散文。

要求:①不少于500字;②凡涉及真实的人名、校名、地名,一律用A、B、C等英文大写字母代替;③不得抄袭。

22.经过历史积淀,春节习俗年深日久、代代传承。春节即将到来,请写作一篇说明文,为外国朋友介绍一项春节习俗。题目自拟。

要求:①不少于500字;②凡涉及真实的人名、校名、地名,一律用A、B、C等英文大写字母代替;③不得抄袭。

重庆市万州区2024-2025学年八年级上学期期末语文试题.

1.(3 分)示例:春节申遗成功

2.(3 分)示例:小小,我听你的朋友小语说你一直想听 “春节文化遗产” 专题讲座,她让我和你说,后天上午九点学校报告厅有这场讲座,让你记得去。

3.(1)(4 分)sù qiáo 逛 盎

(2)(2 分)B

(3)(2 分)D

4.(4 分)示例:近年来,春节民俗发生了不少变化,如微信红包、短视频拜年、“逆向” 过年、旅游过年。请问刘老师您如何看待这种变化?

5.(4 分)示例:

年味在耳畔旁,随邻家的炮仗声奏响,跟阵阵欢笑一同回荡。

年味在指尖上,于妈妈的窗花里绽放,和暖暖阳光相互守望。

6.(1)(3 分)D

(2)(5 分)示例:①英勇无畏的战斗精神:如强渡大渡河、飞夺泸定桥等。②坚定的理想信念:在环境极其恶劣,物资极度匮乏时,革命必胜的信念支撑他们爬雪山、过草地。③顽强的意志品质:翻雪山时,高山缺氧、气候严寒,他们没有退缩;过草地时,沼泽密布、粮食短缺,依然坚持前行。④团结协作的精神:遵义会议后,红军在毛泽东等中央领导的正确指挥下,各部队之间相互配合、协同作战,充分发挥了团结的力量。

7.(6 分)

乱花渐欲迷人眼,浅草才能没马蹄

绿叶发华滋

轻舟短棹西湖好,绿水逶迤

谁家新燕啄春泥

无可奈何花落去,似曾相识燕归来

感时花溅泪,恨别鸟惊心

8.(3 分)C

9.(4 分)(1)声音接连不断,凄惨悲凉,空旷的山谷传来猿啼的回声,悲凉婉转,很久才消失。

(2)其他地方的瀑布都是沿着山崖直落,就没有这种变化的形态。

10.(3 分)A

11.(5 分)相同点:都描绘了水在不同状态下呈现出的多样变化。不同点:①描绘重点不同:甲文着重通过水在不同季节的特点结合周边景色来营造氛围,展现三峡的四季之景;乙文聚焦于大龙湫瀑布,细致刻画水从泻下到落入潭中的各种奇妙姿态。②情感表达侧重不同:甲文融入了对三峡山水的赞美以及对渔夫艰辛生活的感慨等复杂情感;乙文更多的是对大龙湫瀑布这一奇特景观的惊叹与赞美之情。

12.(4 分)①运用比喻,将过年的各种声音比作潮水的声音,展现了热闹、喜庆、充满生活气息的过年场景。②象征人们对过年的期盼和热爱之情的高涨,表达人们对过去一年的感恩、对辛苦的释怀、对新的一年的期待。就像潮水的涨落是大自然的规律,过年的声音浪潮也是人们生活的一种节奏和规律,承载着人们对传统节日的情感和记忆。

13.(4 分)①点明故事发生的地点。使读者能跟随作者去感受石浦港过年时的独特氛围。②以小见大开启叙事。由表弟的船回港这一具体事件切入,折射出整个石浦港众多船只回港过年的普遍情况,以小见大。并由此引出后文对整个渔港过年场景的详细描写。③增添生活气息与真实感。让读者仿佛置身于渔港边,亲眼看到船只靠岸的场景,拉近与读者的距离。④奠定情感基调。表弟的船回港带有一种归乡、团聚的意味,奠定了文章整体温暖、欢快的情感基调。

14.(1)(4 分)“不管” 体现时间的恒定性,“都” 强化必然与普遍性,“一如既往” 强调延续性。表明人们对团圆和亲情的重视,对过去的记忆和对传统的尊重,流露出对家乡的认同、热爱和自豪之情。

(2)(4 分)运用比喻的修辞,将窗子透出的亮光比作眼,将船灯闪烁比作繁星灿然,生动形象地描绘出除夕夜灯火辉煌、热闹喜庆的渔港全景图,展现出人们对美好生活的期盼以及欢乐祥和的节日氛围。

15.(4 分)①轻松与调侃。“连过年都不得空” 表面上是略带无奈的感慨,但又是轻松、调侃的语气,村民把忙碌当作生活常态的一部分。②自豪与满足。“村民笑出声来”,村民为自己家乡能有这样热闹且受欢迎的过年场景而感到骄傲,也因能参与其中、分享这份热闹与欢乐而内心满足。③对生活充满热爱。村民把过年的忙碌当作生活给予的别样 “馈赠”,乐在其中。

16.(5 分)人情的美:邻里之间的协作与分享;家庭间的团聚与情感交流;游客与当地人的交流。氛围的美:热闹喜庆的过年氛围;传统与文化的氛围:谢年仪式、各种传统年食的制作;闲适惬意的生活氛围:人们坐在冬日暖阳里互通消息的场景、制作美食时蒸汽腾腾的温馨画面等。

17.(3 分)D

18.(4 分)分类别、举例子。把春节非遗分为年俗饮食非遗、春节艺术、春节娱乐、春节礼俗仪式四大类别,条理清晰、层次分明地说明春节非遗的种类。在分类说明春节非遗四大类别的过程中,各举了大量典型例子,具体说明了每种春节非遗的形式,让读者有更直观、真切的认知。

19.(4 分)“截至目前” 限定了时间范围,说明 “我国有 44 个项目列入联合国教科文组织非物质文化遗产名录、名册” 这一情况是到现在这个时间节点为止的,不排除这个数字的变化,体现了说明文语言的准确性;“第一”,直接而鲜明地突出了我国在列入该名录、名册项目数量方面在世界所处的领先地位,增强民族自豪感和文化自信心。

20.(5 分)示例:

文化符号:对联。

分析:①家庭和睦方面:一家人共同参与到挑选内容、张贴对联的过程中,增进了家庭成员之间的情感交流。②社会包容方面:对联往往表达着人们对新一年的期许和祝福,这种共同的文化纽带能够让不同身份、不同背景的人们更加包容、友好地相处,增进社会的和谐与凝聚力。③人与自然和谐共生角度:对联的内容常常会涉及对自然万物的描绘与赞美,比如会写 “春临大地百花艳,节至人间万象新” 之类的语句,将自然的美好融入到节日氛围中,彰显了人与自然和谐共生的价值追求。

21.(40 分)

同课章节目录