2025年同步教学 《中外历史纲要》下 第10课 影响世界的工业革命 教学课件(共28张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025年同步教学 《中外历史纲要》下 第10课 影响世界的工业革命 教学课件(共28张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 22:59:12 | ||

图片预览

文档简介

(共28张PPT)

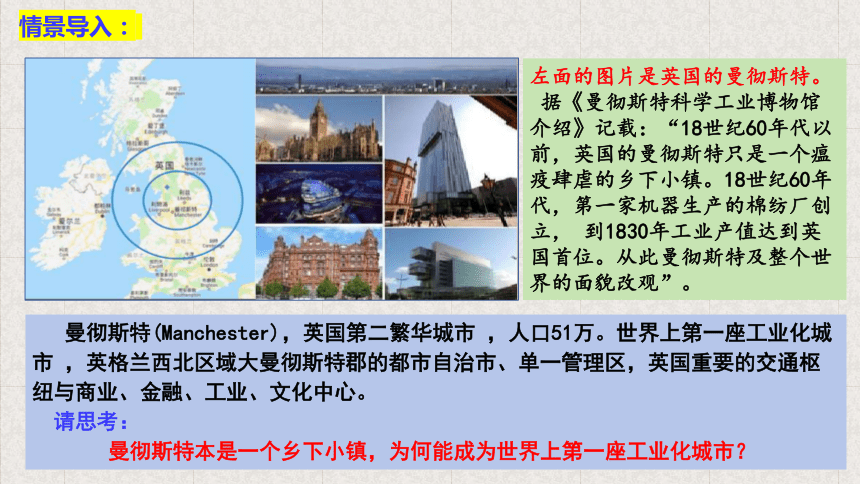

情景导入:

曼彻斯特(Manchester),英国第二繁华城市 ,人口51万。世界上第一座工业化城市 ,英格兰西北区域大曼彻斯特郡的都市自治市、单一管理区,英国重要的交通枢纽与商业、金融、工业、文化中心。

请思考:

曼彻斯特本是一个乡下小镇,为何能成为世界上第一座工业化城市?

左面的图片是英国的曼彻斯特。

据《曼彻斯特科学工业博物馆介绍》记载:“18世纪60年代以前,英国的曼彻斯特只是一个瘟疫肆虐的乡下小镇。18世纪60年代,第一家机器生产的棉纺厂创立, 到1830年工业产值达到英国首位。从此曼彻斯特及整个世界的面貌改观”。

统编版必修《中外历史纲要》下

第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

第10课 影响世界的工业革命

课标要求:

1.了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化;

2.理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。

【唯物史观】认识工业革命发生和发展的必然性;把握工业革命对社会生产力的极大推动作用及其产生的生产关系的深刻变化;理解其对资本主世界体系形成、人类社会生活的深远影响。

【时空观念】通过时间轴梳理两次工业革命的进程与发明等基本史实,从而深刻理解工业革命深入发展的特点。

【史料实证】充分利用史料信息,分析和理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会的深远影响。

【家国情怀】通过利用历史与社会现实的联系,培养自身对科技创新、科教兴国的重视,提高人文追求与家国情怀。

核心素养:

时空坐标及主要内容:

教学分析:

教学重点:两次工业革命发生的原因。

教学难点:掌握两次工业革命的影响。

目录

工业革命的背景

1

工业革命的进程

2

工业革命的影响

3

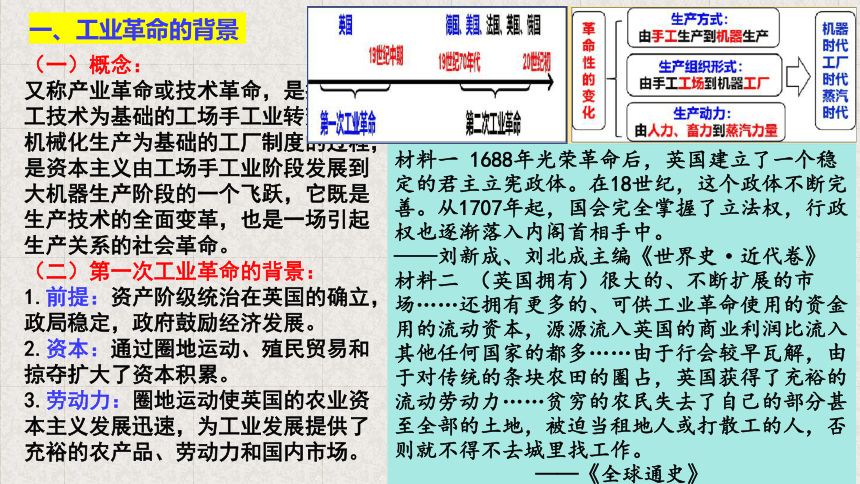

一、工业革命的背景

(一)概念:

又称产业革命或技术革命,是指以手工技术为基础的工场手工业转变为以机械化生产为基础的工厂制度的过程,是资本主义由工场手工业阶段发展到大机器生产阶段的一个飞跃,它既是生产技术的全面变革,也是一场引起生产关系的社会革命。

(二)第一次工业革命的背景:

1.前提:资产阶级统治在英国的确立,政局稳定,政府鼓励经济发展。

2.资本:通过圈地运动、殖民贸易和掠夺扩大了资本积累。

3.劳动力:圈地运动使英国的农业资本主义发展迅速,为工业发展提供了充裕的农产品、劳动力和国内市场。

材料一 1688年光荣革命后,英国建立了一个稳定的君主立宪政体。在18世纪,这个政体不断完善。从1707年起,国会完全掌握了立法权,行政权也逐渐落入内阁首相手中。

——刘新成、刘北成主编《世界史·近代卷》

材料二 (英国拥有)很大的、不断扩展的市场……还拥有更多的、可供工业革命使用的资金用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力……贫穷的农民失去了自己的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则就不得不去城里找工作。

——《全球通史》

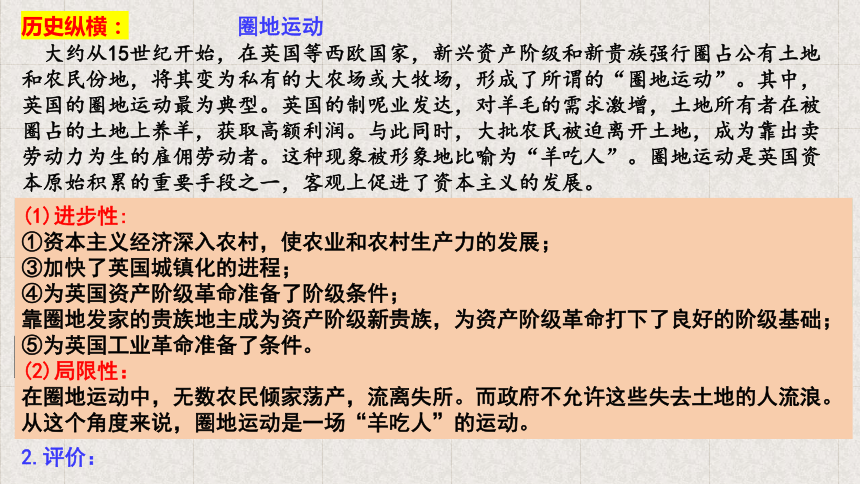

历史纵横: 圈地运动

大约从15世纪开始,在英国等西欧国家,新兴资产阶级和新贵族强行圈占公有土地和农民份地,将其变为私有的大农场或大牧场,形成了所谓的“圈地运动”。其中,英国的圈地运动最为典型。英国的制呢业发达,对羊毛的需求激增,土地所有者在被圈占的土地上养羊,获取高额利润。与此同时,大批农民被迫离开土地,成为靠出卖劳动力为生的雇佣劳动者。这种现象被形象地比喻为“羊吃人”。圈地运动是英国资本原始积累的重要手段之一,客观上促进了资本主义的发展。

1.背景:

①新航路的开辟后,贸易中心西移到大西洋沿岸;

②使英国的对外贸易迅速增长,进一步刺激了英国羊毛出口业和毛织业的发展;

③羊毛价格不断上涨,养羊有利可图。

(1)进步性:

①资本主义经济深入农村,使农业和农村生产力的发展;

③加快了英国城镇化的进程;

④为英国资产阶级革命准备了阶级条件;

靠圈地发家的贵族地主成为资产阶级新贵族,为资产阶级革命打下了良好的阶级基础;

⑤为英国工业革命准备了条件。

(2)局限性:

在圈地运动中,无数农民倾家荡产,流离失所。而政府不允许这些失去土地的人流浪。从这个角度来说,圈地运动是一场“羊吃人”的运动。

2.评价:

一、工业革命的背景

(二)第一次工业革命的背景:

材料三 到18世纪,手工工场内部已经有了比较精细的分工,生产过程被划分为一系列简单的操作,生产工具也实行了专门化,使手工生产过渡到机器生产成为可能。通过分工和工具专门化培养出来的掌握某一专门技艺的人,成为工业革命中的重要技术力量。

——刘宗绪《世界近代史》

材料四 16至19世纪,英国出现了培根、牛顿等近代科学的先驱。……英国还于1660年成立了皇家学会,1754年成立了“工艺制造业和商业促进会”等学术团体,这些团体在促进学术交流和技术进步方面起了积极作用。

——王章辉《英国和法国革命的比较》

材料五 市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

4.技术:英国的手工工场发展水平较高,为技术改革和机器发明提供了条件。

5.人才:17世纪中期,英国已经成为欧洲的科学技术中心之一,科学家热心于生产技术的改进。

6.市场(根本原因):

国内外市场的扩大和需求增长,手工生产的产品已不能满足需要,提高生产力成为当务之急。

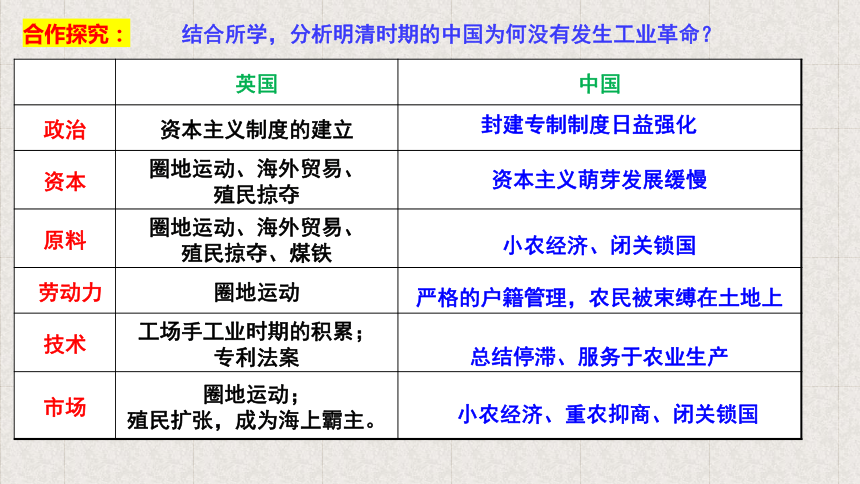

英国 中国

政治 资本主义制度的建立

资本 圈地运动、海外贸易、 殖民掠夺

原料 圈地运动、海外贸易、 殖民掠夺、煤铁

劳动力 圈地运动

技术 工场手工业时期的积累; 专利法案

市场 圈地运动; 殖民扩张,成为海上霸主。

合作探究: 结合所学,分析明清时期的中国为何没有发生工业革命?

封建专制制度日益强化

资本主义萌芽发展缓慢

小农经济、闭关锁国

严格的户籍管理,农民被束缚在土地上

总结停滞、服务于农业生产

小农经济、重农抑商、闭关锁国

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

(18世纪60年代-19世纪中期)

1.开始:棉纺织领域

(1)原因:

①英国禁止棉纺织品进口使其价格上涨;

②市场需求量增加;

③新兴手工业受旧传统束缚较少,利于技术革新。

(2)标志:

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机。

2.进程:

(1)生产方式变革:手工生产到机器生产。

材料 1700年,英国国会通过禁止棉纺织品进口的法令,导致深受公众喜爱的棉纺织品价格上涨。市场的需求刺激了弱小的英国棉纺织业的发展。与毛纺织业相比,棉纺织业的旧传统束缚较少,生产者都是兼营农业的手工工人。正是在这些手工工人中间产生了引发工业革命的发明家。

——齐世荣主编《世界史·近代卷》

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

2.进程:

(2)生产组织形式:工厂出现

①原因:

为了提高效益、加强管理,人们开始将机器、工人集中起来进行生产,工厂出现。

②出现:

1771年,阿克莱特在曼彻斯特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端,采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。

③影响:

采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场,资本主义大工厂制度的确立。

(3)动力革命(关键):瓦特改良蒸汽机

①1782年瓦特改良试制了“复动式蒸汽机”,能产生巨大动力。

②1785年,经过进一步改良的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

工场≠工厂

①二者都属于资本主义经营方式的范畴。②前者以手工劳动和分工协作为基础,实行集中或分散生产;

③后者实行大机器生产,集中生产,分工细致,进一步提高了生产力。

问题思考:

你怎样看待瓦特改良蒸汽机的利弊。

(1)利:

①产生巨大动力,还解决了生产动力受自然条件限制的问题;

②是英国工业革命中伟大的技术发明,是第一次工业革命的主要标志;

③催生了交通工具的革命,人类进入“蒸汽时代”。

(2)弊:

①体积过大;

②造成环境污染。

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

2.进程:

(4)交通工具:汽船、火车

①1814年英国工人出身的工程师史蒂芬孙发明了火车机车;

②1807年美国人富尔顿造成蒸汽机船。

③影响:

A.大大增加了对煤和各种重型产品(钢材)的需求,使货物更快的运达销售地,缩短了货物销售时间,加快了工业革命(工业化)的进程;

B.加快了社会流动的速度和规模,冲击了旧的社会关系。

(5)完成:机器制造业的机械化

19世纪中期,机器制造业实现机械化,标志着英国率先完成工业革命,英国确立其“世界工厂”地位。

为了向全世界炫耀自己的无比财富,1851年英国在阿尔伯特亲王的主持下,举办了第一次世界博览会。为办此博览会英国专门花了22周时间建造了世界上第一座完全由玻璃及金属建成的大厦——“水晶宫”。

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

2.进程:

(6)扩展:从英国到欧洲大陆、北美

①原因:

A.1815年拿破仑战争结束后,欧洲政局稳定; B.1825年英国取消机器出口禁令;

C.各国政府通过税收、立法、直接投资等方式推动工业发展。

②概况:

从18世纪后期到19世纪中期,工业革命从英国逐渐扩展到欧洲大陆和北美,从大西洋两岸逐步深入内陆形成持续不断的辐射效应。

材料 蒸汽机的吼声使欧、北美、亚三大洲发生变革,以改革或革命的方式建立了强有力的政权,劳动力被大量解放出来;蒸汽机造就大量财富,驱使资产阶级奔走于全球各地,原料、市场均来自遥远的地区;蒸汽机激发了人的需求,新技术新发明层出不穷。

——摘自王世德《世界近代史》

二、工业革命的进程

(二)第二次工业革命

(19世纪中后期—20世纪初)

1.背景:

(1)政治前提:19世纪中后期,资本主义制度在世界范围确立与巩固,欧美主要资本主义国家社会相对稳定;

(2)资本条件:大量积累的资本 (大机器生产的资本积累和对殖民地的商品输出和掠夺积累了大量资金);

(3)科技条件:近代自然科学取得重大进步(如法拉第电磁感应定律);

(4)市场条件:第一次工业革命促进了世界市场的初步形成;

(5)劳动力:工业革命使城市化进程加快,人口由农村流向城市,提供了大量劳动力。

材料一(第一次工业革命)的种种发明,极少是由科学家们作出的。相反,它们多半是由非凡经济刺激、有才能的技工完成的。不过,1870年以后,科学开始起了更加重要的作用,可以说,1870年以后,所有工业都受到科学的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 19世纪50、60年代欧美主要国家民族民主运动的完成,为第二次工业革命的顺利开展提供了政治前提。……科学的突破,技术的创新,新发明的涌现,对于工业革命的形成至关重要,第二次工业革命实际上是在第二次科技革命的直接推动下兴起的。……层出不穷的技术发明同样为工业革命提供了前提。……工业革命的兴起离不开现有的物质条件,社会经济发展所达到的规模、水平和程度制约看产业的更新升级,这一点可视为新工业革命开展的经济前提。

——王斯德《世界近代史》

二、工业革命的进程

(二)第二次工业革命

2.成果:

部门(行业) 发明者 国籍 发明创造 影响

电力广泛应用 (显著表现) 西门子 德国 发电机(1866年) 第二次工业革命开始标志

爱迪生 美国 电灯、电影放映机 “电气时代”

内燃机 的创制和使用 卡尔本茨 德国 四轮汽车

新交通工具革新

莱特兄弟 美国 飞机 化学工业 (石油化工、工业原料;合成材料) 德雷克 美国 油井 新能源——石油

化学工业的发展,大大丰富了人类的生活

诺贝尔 瑞典 炸药 电讯 莫尔斯 美国 有线电报

进一步加强了世界各地之间商业信息的交流与传播

贝尔 美国 电话 马可尼 意大利 无线电报 农机 哈特 美国 汽油拖拉机 农业现代化(机械化)

改造旧 产业部门 通过新技术改造旧产业部门,如炼钢、纺织、采煤、机器制造和铁路运输等。 使旧产业部门焕发出新的活力。

合作探究: 根据两次工业革命的主要发明成果,概括其各自的特点。

第一次工业革命的特点:

1.技术与科学联系并不紧密,技术突破是工人和技师;

2.以轻工业为主,最先在纺织领域;

3.首先由一国发生(英国一枝独秀),随后再扩展他国;

4.机器生产代替手工劳动;

5.动力来源是蒸汽机。

第二次工业革命的特点:

①科学技术与生产紧密结合,受到近代科学理论的指导;

②以重工业部门为主;

③几乎在主要资本主义国家同时发生,范围广、规模大、进展更迅速;

④美国与德国最为突出;

⑤各国工业革命的进程也各具特色。

三、工业革命的影响

材料一 工业革命创造出无比的财富,这已是人所尽知的事。1750-1800年,英国的煤产量增长一倍,进入19世纪后,100年净增长20倍!生铁产量在1740-1788年增长4倍。以后20年又增长4倍,在19世纪,100年中增长30倍。原棉进口量在1780-1800年增长5倍,到19世纪,100年也增长30倍。生产的迅速发展,使英国在经济上迅速超越各国,成为全世界最富有的国家。

——钱乘旦《第一个工业化社会》

材料二 我的美孚石油公司控制了全美90%以上的石油生产、冶炼、运输、销售,我手下员工达68888人。可以这么说,只要美孚一感冒,全美发“高烧”。

——洛克菲勒

(一)生产力大发展:

人类进入蒸汽时代和电气时代,农业社会演进到工业社会,实现工业化的各国空前繁荣。

(二)生产组织与管理方式变革:

1.第一次工业革命建立了资本主义大工厂制度,管理日益科学化;

2.第二次工业革命生产和资本进一步集中,出现了垄断组织。

知识拓展: 垄断组织

1.含义:是指资本主义大企业间为了独占生产和市场,以攫取高额利润而联合组成的垄断经济同盟。

2.原因:生产力的发展;生产和资本的高度集中。

3.实质:资本主义生产关系的局部调整。

4.类型:卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩。

5.影响:

积极:提高生产效率,促进生产力。

消极:阻碍自由竞争,干预国家政治经济生活,导致某些停滞和腐败,推动殖民扩张。

三、工业革命的影响

(三)社会阶级结构的变化

(1)两大阶级对立:

①工业资产阶级:随着经济实力的增长,工业资产阶级要求获得更多的政治权利,他们通过改革,进一步巩固了统治地位。

②工人阶级:迅速崛起,为争取自己的权利展开斗争(工人运动兴起,马克思主义、列宁主义诞生)。

(2)中间阶层:技术人员、管理人员等中间阶层的力量也开始发展。

(第二次工业革命)

(四)社会生活的变化:

1.城市化:

以工厂为中心形成大批城市,在国家社会生活中的地位日益重要。

材料 在社会各阶层的压力下,1832年,英国进行第一次议会改革,重新分配议员名额并修改选民资格,中等阶级大体获得选举权。1832年改革拉开了议会改革的序幕。1867年的第二次议会改革大大降低了选民的财产资格,除矿工和农业工人外,工人阶级大多得到了选举权。1884—1885年第三次议会改革后,英国基本实现成年男性的普选权。

——《国家制度与社会治理》

三、工业革命的影响

(四)社会生活的变化:

材料 在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座……还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,……理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,在被调查的200个工:人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。

——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

(2)生活改善:现代工业提供了物美价廉的商品,人们的生活有所改善。

(3)文化素养:休闲娱乐和群众性体育运动逐渐兴起,报刊书籍发行量大增,人们的文化素养提高。

(4)女性教育:女性也获得了更多受教育的机会。

(5)人口问题:从总的趋势来看,人口增加明显。

(6)文化教育:初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

(7)交通运输业:便利了人们的出行,推动了经济的发展和各地区的交流联系。

三、工业革命的影响

(五)社会问题:(消极)

1.问题:

(1)享乐主义、信仰危机、疾病流行、自然环境破坏、环境污染严重、犯罪增多等;

(2)经济危机:工业革命后,周期性的经济危机成为规律,随着生产力的发展,其破坏力越来越大,成为新的经济问题。

2.解决:

在工人运动的推动下,欧美各国开始通过社会立法来解决。

(六)世界格局:

1.世界各地的联系日益紧密,资本主义世界经济体系最终形成。

2.促进欧美资本主义的发展,加紧对外殖民扩张,使东方从属于西方。

3.造成殖民地半殖民地贫穷落后,但传入了西方先进思想和生产方式。

材料一 历史纵横:英国作家狄更斯如此描述 19世纪中叶的一座工业城镇:“这是个到处都是机器和高耸的烟囱的市镇,无穷无尽的长蛇般浓烟,一直不停地从烟囱里冒出来……镇上有一条黑色的水渠,还有一条河,这里面的水被气味难闻的染料冲成深紫色,许多庞大的建筑物上面开满了窗户,里面整天只听到嘎啦嘎啦的颤动声响,蒸汽机上的活塞单调地移上移下,就像一个患了忧郁症的大象的头。”

材料二 1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系。

——李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

核心素养: 两次工业革命对中国带来的影响。你有什么启示? (家国情怀)

第一次工业革命 第二次工业革命

政治 两次鸦片战争,中国开始沦为半殖半封社会 甲午战争、八国联军侵华,民族危机加重,完全沦为半殖半封社会。

中国人民救亡图存运动不断高涨

经济 自然经济开始解体,洋务运动兴起,民族资本主义产生并发展 自然经济进一步解体,民族资本主义初步发展

思想 “师夷长技以制夷”、“中体西用”学习西方器物 “君主立宪”“民主共和”(三民主义),学习西方制度

社会生活 衣、食、住、行、社会风俗观念近代化 (2)启示:

①主动融入世界潮流;

②坚持对外开放;

③坚决捍卫国家主权;

④坚持科技创新。

(1)影响:

知识拓展: 工业革命前后列强对外经济侵略的变化。

时间 推动因素 主要资本 主要手段 主要阶段

15世纪 — 16世纪 新航路开辟 商业资本 抢掠欺诈、殖民扩张 (资本的原始积累) 世界市场开始形成

17世纪 — 18世纪中期 早期殖民扩张 商业资本 暴力掠夺、奴隶贸易 (商业殖民主义) 世界市场初步形成

18世纪中期 — 19世纪中期 第一次工业革命 工业资本 商品输出、军事侵略(工业殖民主义) 世界市场基本形成

19世纪中期 — 20世纪初 第二次工业革命 垄断资本 资本输出,瓜分世界 (垄断殖民主义) 世界市场最终形成

1.(2024·天津卷)1830-1896年美国生产1蒲小麦由3小时变为10分钟;1869年美国运输1蒲小麦到英国需37美分,1905年缩短到5美分。上述变化的主要物质支持是( )

A.农业技术的进步

B.电力应用的普及

C.生产工具的更新

D.劳动技术的提升

【解析】 结合本题材料与所学知识可知,题目描述了小麦生产时间和运输成本在这段时间内的显著减少,这些变化背后的主要物质支持在于生产工具和运输技术的进步,特别是农业机械新型农具的应用极大地提高了农业生产效率,而铁路和蒸汽船等现代交通工具的发展则大幅度降低了运输成本,C项正确;“农业技术的进步”也确实促进了农业效率提升,但这里的重点更多地是在具体的机械设备上而非广泛的技术进步,排除A项;电能在20世纪初开始应用于工业生产和生活中,排除B项;“劳动技术的提升”虽然这也有助于生产率的增长,但在该案例中更关键的变化还是来自于外部工具和技术条件的革新,排除D项。故选C项。

C

初试牛刀:

2.(2024·广西卷)1894年,美国记者亨利·劳埃德在《财富与国民的对立》中指出,标准石油公司操纵市场,以便消除竞争。他还称“自由创造富裕,但富裕毁灭自由”。这反映了美国( )

A.自由资本主义的发展

B.垄断资本主义的形成

C.国家资本主义的发展

D.贸易保护主义的形成

【解析】 材料中提到标准石油公司操纵市场以消除竞争,这是典型的垄断行为。19世纪末20世纪初,美国等主要资本主义国家进入垄断资本主义阶段,大公司通过各种手段垄断市场,B项正确;自由资本主义强调自由竞争、自由经营,与材料中标准石油公司操纵市场消除竞争不符,排除A项;国家资本主义通常是指国家政权对经济的干预和控制,材料中未体现,排除C项;贸易保护主义主要是在对外贸易方面实行限制进口等保护本国产业的政策,材料中未涉及贸易保护主义内容,排除D项。故选B项。

B

初试牛刀:

3.(2024·安徽卷)20世纪初,德意志制造同盟成立。该同盟通过与艺术家、设计师及制造企业间的合作,探索出德国制造的独特工艺技巧,在短时间内实现了提升德国工业品质量的目标,增强了德国工业在海外的扩张实力。这说明,当时( )

A.欧洲工业制造流行德国工艺

B.德国的文化创新助力工业发展

C.德国国际地位依赖工业设计

D.欧洲强权博弈以文化竞争为主

【解析】 根据材料并结合所学可知,为了使德国商品能够在国际市场上与英国抗衡,1907年,德国的企业家、艺术家和技术人员组成了全国性的组织──德意志制造同盟,目的在提高工业制品质量以达到国际水平。德意志制造同盟通过与艺术家、设计师及制造企业间的合作,创新新工艺文化,提升了德国工业品质量,故德国的文化创新助力工业发展,B项正确;材料无法得出欧洲工业制造都采用德国工艺,排除A项;材料未讨论德国国际地位与其工业设计之间的关系,排除C项;文化竞争只是欧洲强权博弈的一种手段,材料无法得出以文化为主,且该表述也不符合史实,强权博弈依靠的是科学技术水平,排除D项。故选B项。

B

初试牛刀:

4.(2024·湖南卷)1830年,一位法国人发明的缝纫机获得专利,尽管这种缝纫机是用木头制作的,运转缓慢而又笨拙,但其很快被应用于军用制服生产。这表明当时( )

A.制服生产实现了科学化管理

B.机器发明推动了标准化生产

C.机器生产全面取代了手工劳动

D.科学理论与技术创新紧密结合

【解析】 根据材料“尽管这种缝纫机是用木头制作的,运转缓慢而又笨拙,但其很快被应用于军用制服生产。”并结合所学可知,第一次工业革命时期,尽管用木头制造的缝纫机较为笨重,但已具有现代缝纫机的大部分特征,且在军用制服生产中发挥重要作用,有利于军用制服的统一,故机器发明推动了标准化生产,B项正确;材料未涉及制服生产的管理,且“实现了”的表述过于绝对,排除A项;机器生产下仍然存在手工劳动,并未全面取代,排除C项;第二次工业革命时期,科学理论与技术创新实现了紧密结合,排除D项。故选B项。

B

初试牛刀:

5.(2024·新课标卷)17世纪,法国某细布工场雇佣近1700人,分属于制作轮子与刀具、清洗、上色、整经等部门。织布分为多道工序,其中压印、绣花等通常由妇女承担。这可用于说明( )

A.生产方式变革的条件渐趋成熟

B.机器大生产强化对工人管理

C.现代工厂制度提高了生产效率

D.工业革命促进女性地位提升

【解析】 材料中描述的细布工场中分工明确,各有不同部门和工序,这种细致的分工体现了生产组织形式的变化,这为生产方式的变革(从手工工场向机器大生产转变)逐渐创造了成熟的条件,A项正确;17世纪主要还是手工工场,并非机器大生产,排除B项;现代工厂制度是在工业革命后才确立的,与题干时间不符,排除C项;工业革命在18世纪中后期开始,此时还未开始,排除D项。故选A项。

A

初试牛刀:

课堂总结:

情景导入:

曼彻斯特(Manchester),英国第二繁华城市 ,人口51万。世界上第一座工业化城市 ,英格兰西北区域大曼彻斯特郡的都市自治市、单一管理区,英国重要的交通枢纽与商业、金融、工业、文化中心。

请思考:

曼彻斯特本是一个乡下小镇,为何能成为世界上第一座工业化城市?

左面的图片是英国的曼彻斯特。

据《曼彻斯特科学工业博物馆介绍》记载:“18世纪60年代以前,英国的曼彻斯特只是一个瘟疫肆虐的乡下小镇。18世纪60年代,第一家机器生产的棉纺厂创立, 到1830年工业产值达到英国首位。从此曼彻斯特及整个世界的面貌改观”。

统编版必修《中外历史纲要》下

第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

第10课 影响世界的工业革命

课标要求:

1.了解工业革命带来的社会生产力的极大发展以及所引起的生产关系的深刻变化;

2.理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会生活的深远影响。

【唯物史观】认识工业革命发生和发展的必然性;把握工业革命对社会生产力的极大推动作用及其产生的生产关系的深刻变化;理解其对资本主世界体系形成、人类社会生活的深远影响。

【时空观念】通过时间轴梳理两次工业革命的进程与发明等基本史实,从而深刻理解工业革命深入发展的特点。

【史料实证】充分利用史料信息,分析和理解工业革命对资本主义世界体系的形成及对人类社会的深远影响。

【家国情怀】通过利用历史与社会现实的联系,培养自身对科技创新、科教兴国的重视,提高人文追求与家国情怀。

核心素养:

时空坐标及主要内容:

教学分析:

教学重点:两次工业革命发生的原因。

教学难点:掌握两次工业革命的影响。

目录

工业革命的背景

1

工业革命的进程

2

工业革命的影响

3

一、工业革命的背景

(一)概念:

又称产业革命或技术革命,是指以手工技术为基础的工场手工业转变为以机械化生产为基础的工厂制度的过程,是资本主义由工场手工业阶段发展到大机器生产阶段的一个飞跃,它既是生产技术的全面变革,也是一场引起生产关系的社会革命。

(二)第一次工业革命的背景:

1.前提:资产阶级统治在英国的确立,政局稳定,政府鼓励经济发展。

2.资本:通过圈地运动、殖民贸易和掠夺扩大了资本积累。

3.劳动力:圈地运动使英国的农业资本主义发展迅速,为工业发展提供了充裕的农产品、劳动力和国内市场。

材料一 1688年光荣革命后,英国建立了一个稳定的君主立宪政体。在18世纪,这个政体不断完善。从1707年起,国会完全掌握了立法权,行政权也逐渐落入内阁首相手中。

——刘新成、刘北成主编《世界史·近代卷》

材料二 (英国拥有)很大的、不断扩展的市场……还拥有更多的、可供工业革命使用的资金用的流动资本,源源流入英国的商业利润比流入其他任何国家的都多……由于行会较早瓦解,由于对传统的条块农田的圈占,英国获得了充裕的流动劳动力……贫穷的农民失去了自己的部分甚至全部的土地,被迫当租地人或打散工的人,否则就不得不去城里找工作。

——《全球通史》

历史纵横: 圈地运动

大约从15世纪开始,在英国等西欧国家,新兴资产阶级和新贵族强行圈占公有土地和农民份地,将其变为私有的大农场或大牧场,形成了所谓的“圈地运动”。其中,英国的圈地运动最为典型。英国的制呢业发达,对羊毛的需求激增,土地所有者在被圈占的土地上养羊,获取高额利润。与此同时,大批农民被迫离开土地,成为靠出卖劳动力为生的雇佣劳动者。这种现象被形象地比喻为“羊吃人”。圈地运动是英国资本原始积累的重要手段之一,客观上促进了资本主义的发展。

1.背景:

①新航路的开辟后,贸易中心西移到大西洋沿岸;

②使英国的对外贸易迅速增长,进一步刺激了英国羊毛出口业和毛织业的发展;

③羊毛价格不断上涨,养羊有利可图。

(1)进步性:

①资本主义经济深入农村,使农业和农村生产力的发展;

③加快了英国城镇化的进程;

④为英国资产阶级革命准备了阶级条件;

靠圈地发家的贵族地主成为资产阶级新贵族,为资产阶级革命打下了良好的阶级基础;

⑤为英国工业革命准备了条件。

(2)局限性:

在圈地运动中,无数农民倾家荡产,流离失所。而政府不允许这些失去土地的人流浪。从这个角度来说,圈地运动是一场“羊吃人”的运动。

2.评价:

一、工业革命的背景

(二)第一次工业革命的背景:

材料三 到18世纪,手工工场内部已经有了比较精细的分工,生产过程被划分为一系列简单的操作,生产工具也实行了专门化,使手工生产过渡到机器生产成为可能。通过分工和工具专门化培养出来的掌握某一专门技艺的人,成为工业革命中的重要技术力量。

——刘宗绪《世界近代史》

材料四 16至19世纪,英国出现了培根、牛顿等近代科学的先驱。……英国还于1660年成立了皇家学会,1754年成立了“工艺制造业和商业促进会”等学术团体,这些团体在促进学术交流和技术进步方面起了积极作用。

——王章辉《英国和法国革命的比较》

材料五 市场总是在扩大,需求总是在增加。甚至工场手工业也不再能满足需要了。于是,蒸汽和机器引起了工业生产的革命。

——马克思、恩格斯《共产党宣言》

4.技术:英国的手工工场发展水平较高,为技术改革和机器发明提供了条件。

5.人才:17世纪中期,英国已经成为欧洲的科学技术中心之一,科学家热心于生产技术的改进。

6.市场(根本原因):

国内外市场的扩大和需求增长,手工生产的产品已不能满足需要,提高生产力成为当务之急。

英国 中国

政治 资本主义制度的建立

资本 圈地运动、海外贸易、 殖民掠夺

原料 圈地运动、海外贸易、 殖民掠夺、煤铁

劳动力 圈地运动

技术 工场手工业时期的积累; 专利法案

市场 圈地运动; 殖民扩张,成为海上霸主。

合作探究: 结合所学,分析明清时期的中国为何没有发生工业革命?

封建专制制度日益强化

资本主义萌芽发展缓慢

小农经济、闭关锁国

严格的户籍管理,农民被束缚在土地上

总结停滞、服务于农业生产

小农经济、重农抑商、闭关锁国

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

(18世纪60年代-19世纪中期)

1.开始:棉纺织领域

(1)原因:

①英国禁止棉纺织品进口使其价格上涨;

②市场需求量增加;

③新兴手工业受旧传统束缚较少,利于技术革新。

(2)标志:

1765年哈格里夫斯发明珍妮纺纱机。

2.进程:

(1)生产方式变革:手工生产到机器生产。

材料 1700年,英国国会通过禁止棉纺织品进口的法令,导致深受公众喜爱的棉纺织品价格上涨。市场的需求刺激了弱小的英国棉纺织业的发展。与毛纺织业相比,棉纺织业的旧传统束缚较少,生产者都是兼营农业的手工工人。正是在这些手工工人中间产生了引发工业革命的发明家。

——齐世荣主编《世界史·近代卷》

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

2.进程:

(2)生产组织形式:工厂出现

①原因:

为了提高效益、加强管理,人们开始将机器、工人集中起来进行生产,工厂出现。

②出现:

1771年,阿克莱特在曼彻斯特开办了第一家水力纺纱厂,成为近代工厂的开端,采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场。

③影响:

采用机器生产的工厂逐渐取代了手工工场,资本主义大工厂制度的确立。

(3)动力革命(关键):瓦特改良蒸汽机

①1782年瓦特改良试制了“复动式蒸汽机”,能产生巨大动力。

②1785年,经过进一步改良的瓦特蒸汽机开始在棉纺织工厂使用。

工场≠工厂

①二者都属于资本主义经营方式的范畴。②前者以手工劳动和分工协作为基础,实行集中或分散生产;

③后者实行大机器生产,集中生产,分工细致,进一步提高了生产力。

问题思考:

你怎样看待瓦特改良蒸汽机的利弊。

(1)利:

①产生巨大动力,还解决了生产动力受自然条件限制的问题;

②是英国工业革命中伟大的技术发明,是第一次工业革命的主要标志;

③催生了交通工具的革命,人类进入“蒸汽时代”。

(2)弊:

①体积过大;

②造成环境污染。

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

2.进程:

(4)交通工具:汽船、火车

①1814年英国工人出身的工程师史蒂芬孙发明了火车机车;

②1807年美国人富尔顿造成蒸汽机船。

③影响:

A.大大增加了对煤和各种重型产品(钢材)的需求,使货物更快的运达销售地,缩短了货物销售时间,加快了工业革命(工业化)的进程;

B.加快了社会流动的速度和规模,冲击了旧的社会关系。

(5)完成:机器制造业的机械化

19世纪中期,机器制造业实现机械化,标志着英国率先完成工业革命,英国确立其“世界工厂”地位。

为了向全世界炫耀自己的无比财富,1851年英国在阿尔伯特亲王的主持下,举办了第一次世界博览会。为办此博览会英国专门花了22周时间建造了世界上第一座完全由玻璃及金属建成的大厦——“水晶宫”。

二、工业革命的进程

(一) 第一次工业革命

2.进程:

(6)扩展:从英国到欧洲大陆、北美

①原因:

A.1815年拿破仑战争结束后,欧洲政局稳定; B.1825年英国取消机器出口禁令;

C.各国政府通过税收、立法、直接投资等方式推动工业发展。

②概况:

从18世纪后期到19世纪中期,工业革命从英国逐渐扩展到欧洲大陆和北美,从大西洋两岸逐步深入内陆形成持续不断的辐射效应。

材料 蒸汽机的吼声使欧、北美、亚三大洲发生变革,以改革或革命的方式建立了强有力的政权,劳动力被大量解放出来;蒸汽机造就大量财富,驱使资产阶级奔走于全球各地,原料、市场均来自遥远的地区;蒸汽机激发了人的需求,新技术新发明层出不穷。

——摘自王世德《世界近代史》

二、工业革命的进程

(二)第二次工业革命

(19世纪中后期—20世纪初)

1.背景:

(1)政治前提:19世纪中后期,资本主义制度在世界范围确立与巩固,欧美主要资本主义国家社会相对稳定;

(2)资本条件:大量积累的资本 (大机器生产的资本积累和对殖民地的商品输出和掠夺积累了大量资金);

(3)科技条件:近代自然科学取得重大进步(如法拉第电磁感应定律);

(4)市场条件:第一次工业革命促进了世界市场的初步形成;

(5)劳动力:工业革命使城市化进程加快,人口由农村流向城市,提供了大量劳动力。

材料一(第一次工业革命)的种种发明,极少是由科学家们作出的。相反,它们多半是由非凡经济刺激、有才能的技工完成的。不过,1870年以后,科学开始起了更加重要的作用,可以说,1870年以后,所有工业都受到科学的影响。

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

材料二 19世纪50、60年代欧美主要国家民族民主运动的完成,为第二次工业革命的顺利开展提供了政治前提。……科学的突破,技术的创新,新发明的涌现,对于工业革命的形成至关重要,第二次工业革命实际上是在第二次科技革命的直接推动下兴起的。……层出不穷的技术发明同样为工业革命提供了前提。……工业革命的兴起离不开现有的物质条件,社会经济发展所达到的规模、水平和程度制约看产业的更新升级,这一点可视为新工业革命开展的经济前提。

——王斯德《世界近代史》

二、工业革命的进程

(二)第二次工业革命

2.成果:

部门(行业) 发明者 国籍 发明创造 影响

电力广泛应用 (显著表现) 西门子 德国 发电机(1866年) 第二次工业革命开始标志

爱迪生 美国 电灯、电影放映机 “电气时代”

内燃机 的创制和使用 卡尔本茨 德国 四轮汽车

新交通工具革新

莱特兄弟 美国 飞机 化学工业 (石油化工、工业原料;合成材料) 德雷克 美国 油井 新能源——石油

化学工业的发展,大大丰富了人类的生活

诺贝尔 瑞典 炸药 电讯 莫尔斯 美国 有线电报

进一步加强了世界各地之间商业信息的交流与传播

贝尔 美国 电话 马可尼 意大利 无线电报 农机 哈特 美国 汽油拖拉机 农业现代化(机械化)

改造旧 产业部门 通过新技术改造旧产业部门,如炼钢、纺织、采煤、机器制造和铁路运输等。 使旧产业部门焕发出新的活力。

合作探究: 根据两次工业革命的主要发明成果,概括其各自的特点。

第一次工业革命的特点:

1.技术与科学联系并不紧密,技术突破是工人和技师;

2.以轻工业为主,最先在纺织领域;

3.首先由一国发生(英国一枝独秀),随后再扩展他国;

4.机器生产代替手工劳动;

5.动力来源是蒸汽机。

第二次工业革命的特点:

①科学技术与生产紧密结合,受到近代科学理论的指导;

②以重工业部门为主;

③几乎在主要资本主义国家同时发生,范围广、规模大、进展更迅速;

④美国与德国最为突出;

⑤各国工业革命的进程也各具特色。

三、工业革命的影响

材料一 工业革命创造出无比的财富,这已是人所尽知的事。1750-1800年,英国的煤产量增长一倍,进入19世纪后,100年净增长20倍!生铁产量在1740-1788年增长4倍。以后20年又增长4倍,在19世纪,100年中增长30倍。原棉进口量在1780-1800年增长5倍,到19世纪,100年也增长30倍。生产的迅速发展,使英国在经济上迅速超越各国,成为全世界最富有的国家。

——钱乘旦《第一个工业化社会》

材料二 我的美孚石油公司控制了全美90%以上的石油生产、冶炼、运输、销售,我手下员工达68888人。可以这么说,只要美孚一感冒,全美发“高烧”。

——洛克菲勒

(一)生产力大发展:

人类进入蒸汽时代和电气时代,农业社会演进到工业社会,实现工业化的各国空前繁荣。

(二)生产组织与管理方式变革:

1.第一次工业革命建立了资本主义大工厂制度,管理日益科学化;

2.第二次工业革命生产和资本进一步集中,出现了垄断组织。

知识拓展: 垄断组织

1.含义:是指资本主义大企业间为了独占生产和市场,以攫取高额利润而联合组成的垄断经济同盟。

2.原因:生产力的发展;生产和资本的高度集中。

3.实质:资本主义生产关系的局部调整。

4.类型:卡特尔、辛迪加、托拉斯、康采恩。

5.影响:

积极:提高生产效率,促进生产力。

消极:阻碍自由竞争,干预国家政治经济生活,导致某些停滞和腐败,推动殖民扩张。

三、工业革命的影响

(三)社会阶级结构的变化

(1)两大阶级对立:

①工业资产阶级:随着经济实力的增长,工业资产阶级要求获得更多的政治权利,他们通过改革,进一步巩固了统治地位。

②工人阶级:迅速崛起,为争取自己的权利展开斗争(工人运动兴起,马克思主义、列宁主义诞生)。

(2)中间阶层:技术人员、管理人员等中间阶层的力量也开始发展。

(第二次工业革命)

(四)社会生活的变化:

1.城市化:

以工厂为中心形成大批城市,在国家社会生活中的地位日益重要。

材料 在社会各阶层的压力下,1832年,英国进行第一次议会改革,重新分配议员名额并修改选民资格,中等阶级大体获得选举权。1832年改革拉开了议会改革的序幕。1867年的第二次议会改革大大降低了选民的财产资格,除矿工和农业工人外,工人阶级大多得到了选举权。1884—1885年第三次议会改革后,英国基本实现成年男性的普选权。

——《国家制度与社会治理》

三、工业革命的影响

(四)社会生活的变化:

材料 在19世纪,中产阶级成立了众多的学术团体开办讲座……还有许多城镇兴建博物馆和大型图书馆,……理性休闲运动还倡导人们走出室外,来到乡村漫步思考和研究自然。……以营利为目的的流行书籍和报纸大量增加,在被调查的200个工:人家庭中至少有60个妇女有固定阅读的习惯。

——欧阳萍《工业革命对休闲生活方式的影响》

(2)生活改善:现代工业提供了物美价廉的商品,人们的生活有所改善。

(3)文化素养:休闲娱乐和群众性体育运动逐渐兴起,报刊书籍发行量大增,人们的文化素养提高。

(4)女性教育:女性也获得了更多受教育的机会。

(5)人口问题:从总的趋势来看,人口增加明显。

(6)文化教育:初等教育不断推广,人们的文化素质逐渐提升。

(7)交通运输业:便利了人们的出行,推动了经济的发展和各地区的交流联系。

三、工业革命的影响

(五)社会问题:(消极)

1.问题:

(1)享乐主义、信仰危机、疾病流行、自然环境破坏、环境污染严重、犯罪增多等;

(2)经济危机:工业革命后,周期性的经济危机成为规律,随着生产力的发展,其破坏力越来越大,成为新的经济问题。

2.解决:

在工人运动的推动下,欧美各国开始通过社会立法来解决。

(六)世界格局:

1.世界各地的联系日益紧密,资本主义世界经济体系最终形成。

2.促进欧美资本主义的发展,加紧对外殖民扩张,使东方从属于西方。

3.造成殖民地半殖民地贫穷落后,但传入了西方先进思想和生产方式。

材料一 历史纵横:英国作家狄更斯如此描述 19世纪中叶的一座工业城镇:“这是个到处都是机器和高耸的烟囱的市镇,无穷无尽的长蛇般浓烟,一直不停地从烟囱里冒出来……镇上有一条黑色的水渠,还有一条河,这里面的水被气味难闻的染料冲成深紫色,许多庞大的建筑物上面开满了窗户,里面整天只听到嘎啦嘎啦的颤动声响,蒸汽机上的活塞单调地移上移下,就像一个患了忧郁症的大象的头。”

材料二 1848年英国颁布了《公共卫生法》,1878年通过了《公共卫生条例》,至此英国基本上建立起了完整的水资源污染防治的法律体系。

——李宏图《英国工业革命时期的环境污染和治理》

核心素养: 两次工业革命对中国带来的影响。你有什么启示? (家国情怀)

第一次工业革命 第二次工业革命

政治 两次鸦片战争,中国开始沦为半殖半封社会 甲午战争、八国联军侵华,民族危机加重,完全沦为半殖半封社会。

中国人民救亡图存运动不断高涨

经济 自然经济开始解体,洋务运动兴起,民族资本主义产生并发展 自然经济进一步解体,民族资本主义初步发展

思想 “师夷长技以制夷”、“中体西用”学习西方器物 “君主立宪”“民主共和”(三民主义),学习西方制度

社会生活 衣、食、住、行、社会风俗观念近代化 (2)启示:

①主动融入世界潮流;

②坚持对外开放;

③坚决捍卫国家主权;

④坚持科技创新。

(1)影响:

知识拓展: 工业革命前后列强对外经济侵略的变化。

时间 推动因素 主要资本 主要手段 主要阶段

15世纪 — 16世纪 新航路开辟 商业资本 抢掠欺诈、殖民扩张 (资本的原始积累) 世界市场开始形成

17世纪 — 18世纪中期 早期殖民扩张 商业资本 暴力掠夺、奴隶贸易 (商业殖民主义) 世界市场初步形成

18世纪中期 — 19世纪中期 第一次工业革命 工业资本 商品输出、军事侵略(工业殖民主义) 世界市场基本形成

19世纪中期 — 20世纪初 第二次工业革命 垄断资本 资本输出,瓜分世界 (垄断殖民主义) 世界市场最终形成

1.(2024·天津卷)1830-1896年美国生产1蒲小麦由3小时变为10分钟;1869年美国运输1蒲小麦到英国需37美分,1905年缩短到5美分。上述变化的主要物质支持是( )

A.农业技术的进步

B.电力应用的普及

C.生产工具的更新

D.劳动技术的提升

【解析】 结合本题材料与所学知识可知,题目描述了小麦生产时间和运输成本在这段时间内的显著减少,这些变化背后的主要物质支持在于生产工具和运输技术的进步,特别是农业机械新型农具的应用极大地提高了农业生产效率,而铁路和蒸汽船等现代交通工具的发展则大幅度降低了运输成本,C项正确;“农业技术的进步”也确实促进了农业效率提升,但这里的重点更多地是在具体的机械设备上而非广泛的技术进步,排除A项;电能在20世纪初开始应用于工业生产和生活中,排除B项;“劳动技术的提升”虽然这也有助于生产率的增长,但在该案例中更关键的变化还是来自于外部工具和技术条件的革新,排除D项。故选C项。

C

初试牛刀:

2.(2024·广西卷)1894年,美国记者亨利·劳埃德在《财富与国民的对立》中指出,标准石油公司操纵市场,以便消除竞争。他还称“自由创造富裕,但富裕毁灭自由”。这反映了美国( )

A.自由资本主义的发展

B.垄断资本主义的形成

C.国家资本主义的发展

D.贸易保护主义的形成

【解析】 材料中提到标准石油公司操纵市场以消除竞争,这是典型的垄断行为。19世纪末20世纪初,美国等主要资本主义国家进入垄断资本主义阶段,大公司通过各种手段垄断市场,B项正确;自由资本主义强调自由竞争、自由经营,与材料中标准石油公司操纵市场消除竞争不符,排除A项;国家资本主义通常是指国家政权对经济的干预和控制,材料中未体现,排除C项;贸易保护主义主要是在对外贸易方面实行限制进口等保护本国产业的政策,材料中未涉及贸易保护主义内容,排除D项。故选B项。

B

初试牛刀:

3.(2024·安徽卷)20世纪初,德意志制造同盟成立。该同盟通过与艺术家、设计师及制造企业间的合作,探索出德国制造的独特工艺技巧,在短时间内实现了提升德国工业品质量的目标,增强了德国工业在海外的扩张实力。这说明,当时( )

A.欧洲工业制造流行德国工艺

B.德国的文化创新助力工业发展

C.德国国际地位依赖工业设计

D.欧洲强权博弈以文化竞争为主

【解析】 根据材料并结合所学可知,为了使德国商品能够在国际市场上与英国抗衡,1907年,德国的企业家、艺术家和技术人员组成了全国性的组织──德意志制造同盟,目的在提高工业制品质量以达到国际水平。德意志制造同盟通过与艺术家、设计师及制造企业间的合作,创新新工艺文化,提升了德国工业品质量,故德国的文化创新助力工业发展,B项正确;材料无法得出欧洲工业制造都采用德国工艺,排除A项;材料未讨论德国国际地位与其工业设计之间的关系,排除C项;文化竞争只是欧洲强权博弈的一种手段,材料无法得出以文化为主,且该表述也不符合史实,强权博弈依靠的是科学技术水平,排除D项。故选B项。

B

初试牛刀:

4.(2024·湖南卷)1830年,一位法国人发明的缝纫机获得专利,尽管这种缝纫机是用木头制作的,运转缓慢而又笨拙,但其很快被应用于军用制服生产。这表明当时( )

A.制服生产实现了科学化管理

B.机器发明推动了标准化生产

C.机器生产全面取代了手工劳动

D.科学理论与技术创新紧密结合

【解析】 根据材料“尽管这种缝纫机是用木头制作的,运转缓慢而又笨拙,但其很快被应用于军用制服生产。”并结合所学可知,第一次工业革命时期,尽管用木头制造的缝纫机较为笨重,但已具有现代缝纫机的大部分特征,且在军用制服生产中发挥重要作用,有利于军用制服的统一,故机器发明推动了标准化生产,B项正确;材料未涉及制服生产的管理,且“实现了”的表述过于绝对,排除A项;机器生产下仍然存在手工劳动,并未全面取代,排除C项;第二次工业革命时期,科学理论与技术创新实现了紧密结合,排除D项。故选B项。

B

初试牛刀:

5.(2024·新课标卷)17世纪,法国某细布工场雇佣近1700人,分属于制作轮子与刀具、清洗、上色、整经等部门。织布分为多道工序,其中压印、绣花等通常由妇女承担。这可用于说明( )

A.生产方式变革的条件渐趋成熟

B.机器大生产强化对工人管理

C.现代工厂制度提高了生产效率

D.工业革命促进女性地位提升

【解析】 材料中描述的细布工场中分工明确,各有不同部门和工序,这种细致的分工体现了生产组织形式的变化,这为生产方式的变革(从手工工场向机器大生产转变)逐渐创造了成熟的条件,A项正确;17世纪主要还是手工工场,并非机器大生产,排除B项;现代工厂制度是在工业革命后才确立的,与题干时间不符,排除C项;工业革命在18世纪中后期开始,此时还未开始,排除D项。故选A项。

A

初试牛刀:

课堂总结:

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体