2.1耕地资源与国家粮食安全 课件(共46张ppt)

文档属性

| 名称 | 2.1耕地资源与国家粮食安全 课件(共46张ppt) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 89.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 湘教版(2019) | ||

| 科目 | 地理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 09:56:06 | ||

图片预览

文档简介

(共46张PPT)

第一节 耕地资源与国家粮食安全

选择性必修三 第二章

课程标准

运用图表解释中国耕地资源的分布,说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

地理核心素养

1.【区域认知】运用图表,了解中国耕地资源的分布特征,说明中国耕地资源的概况,培养学生运用图表总结我国耕地资源开发利用现状。

2.【综合思维】结合国情,理解我国耕地资源与粮食生产能力特征。通过具体案例,分析我国维系粮食安全的途径,培养学生逻辑思维能力。

3.【地理实践力】结合当地耕地资源特征,分析耕地资源开发过程中出现的问题及采取的措施。

4.【人地协调观】结合资料,分析耕地保护与粮食安全的关系,形成可持续发展的概念,培养学生科学、辩证看待地理事物的能力。

新课探究导入:

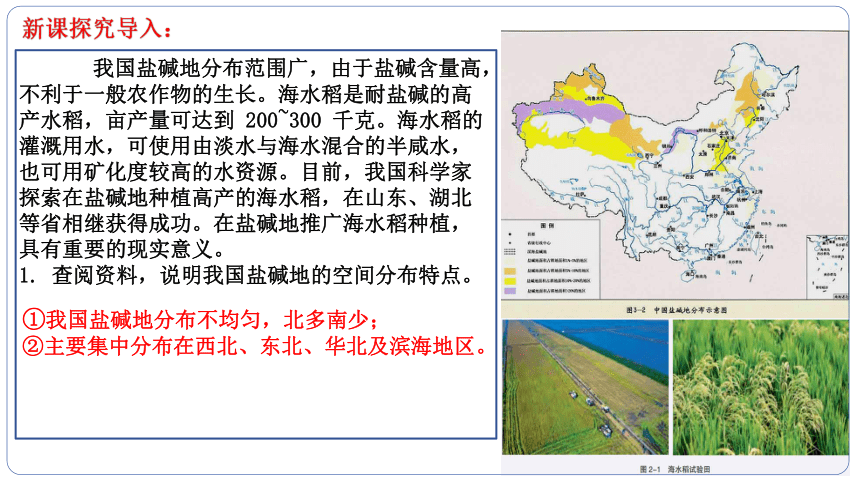

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

1. 查阅资料,说明我国盐碱地的空间分布特点。

①我国盐碱地分布不均匀,北多南少;

②主要集中分布在西北、东北、华北及滨海地区。

新课探究导入:

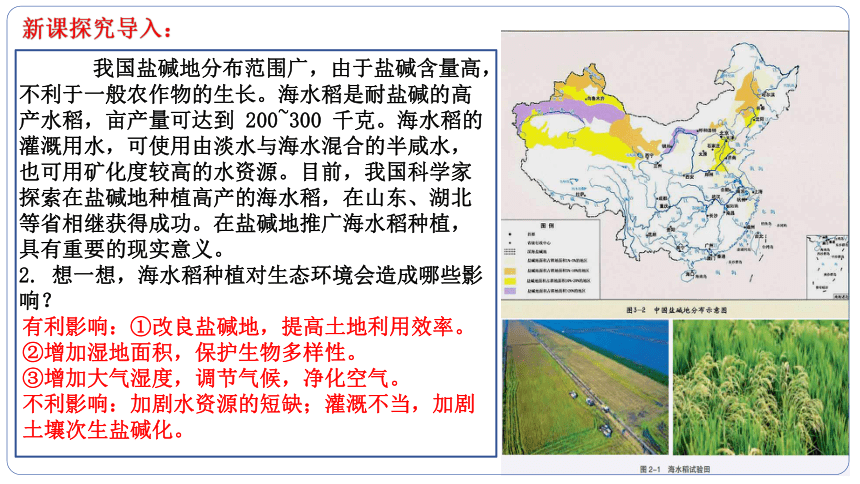

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

2. 想一想,海水稻种植对生态环境会造成哪些影响?

有利影响:①改良盐碱地,提高土地利用效率。②增加湿地面积,保护生物多样性。

③增加大气湿度,调节气候,净化空气。

不利影响:加剧水资源的短缺;灌溉不当,加剧土壤次生盐碱化。

新课探究导入:

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

3. 议一议,海水稻种植对保障我国粮食安全有哪些意义?

①改良盐碱地,提高土地利用效率,增加耕地后备资源。

②增加粮食总产量,降低粮食进口依存度。

③产品绿色无公害且营养价值高,提高了粮食的品质。

中国的饭碗一定要端在自己的手里,碗里主要装中国的粮食!粮食安全是国家安全的基本物质保障。

中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食

《谁来养活中国 》

1994年,《世界观察》杂志发表了一篇《谁来养活中国 》的文章。该文章认为,2030年中国人口将达16亿,人均消费粮食400千克,粮食总消费量6.4亿吨。同期,由于耕地减少等因素,中国粮食将减产20%,在不考虑膳食结构改善的情况下,中国每年需要进口2.16亿~3.78亿吨粮食,相当于当时世界粮食贸易的总量。中国的粮食安全问题会严重影响到世界粮食安全。

01 我国耕地资源概况

一.我国耕地资源概况和现状

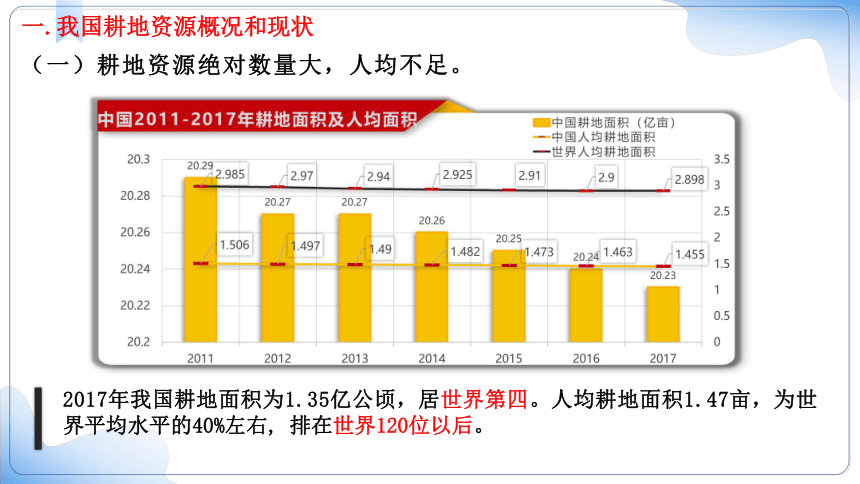

(一)耕地资源绝对数量大,人均不足。

2017年我国耕地面积为1.35亿公顷,居世界第四。人均耕地面积1.47亩,为世界平均水平的40%左右, 排在世界120位以后。

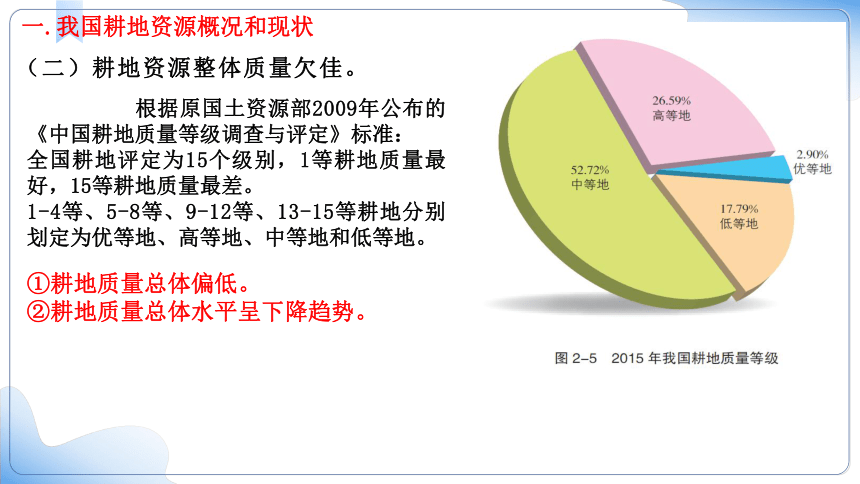

(二)耕地资源整体质量欠佳。

根据原国土资源部2009年公布的《中国耕地质量等级调查与评定》标准:

全国耕地评定为15个级别,1等耕地质量最好,15等耕地质量最差。

1-4等、5-8等、9-12等、13-15等耕地分别划定为优等地、高等地、中等地和低等地。

①耕地质量总体偏低。

②耕地质量总体水平呈下降趋势。

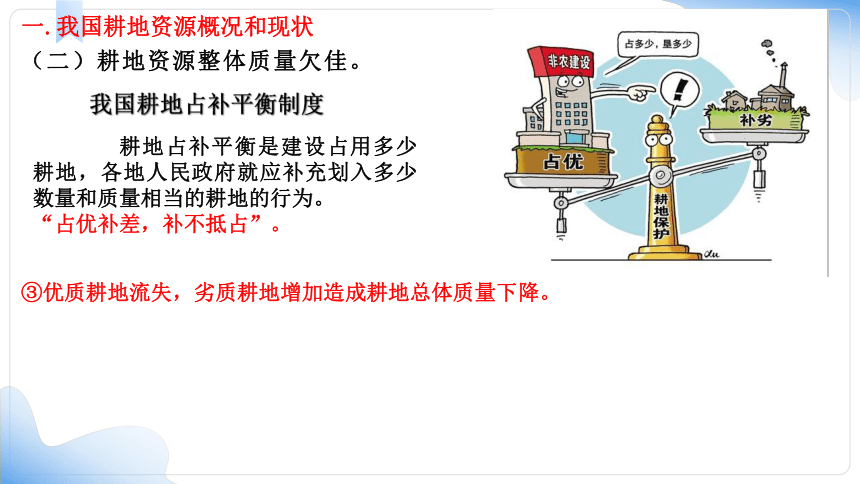

一.我国耕地资源概况和现状

(二)耕地资源整体质量欠佳。

③优质耕地流失,劣质耕地增加造成耕地总体质量下降。

我国耕地占补平衡制度

耕地占补平衡是建设占用多少耕地,各地人民政府就应补充划入多少数量和质量相当的耕地的行为。

“占优补差,补不抵占”。

一.我国耕地资源概况和现状

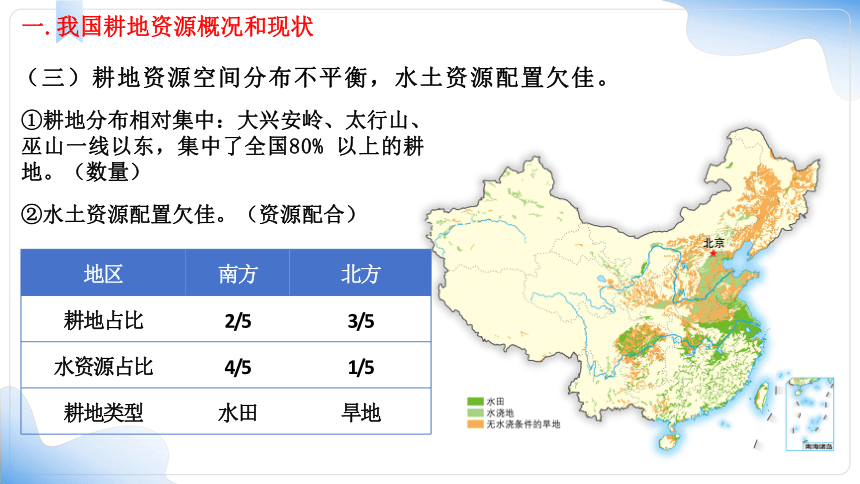

(三)耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳。

②水土资源配置欠佳。(资源配合)

①耕地分布相对集中:大兴安岭、太行山、巫山一线以东,集中了全国80% 以上的耕地。(数量)

地区 南方 北方

耕地占比 2/5 3/5

水资源占比 4/5 1/5

耕地类型 水田 旱地

一.我国耕地资源概况和现状

(四)耕地后备资源数量少、质量差,开发利用难度大。

2013年,我国第二次土地资源调查结果显示,我国耕地后备资源总面积为8029.15万亩,主要分布在西部地区及黑龙江省。集中连片的耕地后备资源明显减少。

经过长期的土地开发,剩余部分多为质量差、开发难度大的土地。

一.我国耕地资源概况和现状

全国耕地后备资源总面积8029.15万亩。其中,可开垦土地7742.63万亩,占96.4%,可复垦土地286.52万亩,占3.6%。全国耕地后备资源以可开垦荒草地(5161.62万亩)、可开垦盐碱地(976.49万亩)、可开垦内陆滩涂(701.31万亩)和可开垦裸地(641.60万亩)为主,占耕地后备资源总量的93.2%。

按照上一轮耕地后备资源调查评价的集中连片标准统计,全国集中连片的耕地后备资源2832.07万亩,占耕地后备资源总量的35.3%;零散分布的耕地后备资源面积5197.08万亩,占耕地后备资源总量的64.7%。

结合当前水资源利用限制等条件分析,全国近期可开发利用耕地后备资源3307.18万亩。其中,集中连片耕地后备资源940.26万亩,零散分布耕地后备资源2366.92万亩。其余4721.97万亩耕地后备资源,受水资源利用限制,短期内不适宜开发利用。

我国耕地后备资源现状

Reading

阅读

中国耕地后备资源组成(2016年)

思考一:根据下图及教材阅读,归纳我国耕地后备资源有哪些以及特点。

耕地后备资源:可开垦荒草地、可开垦盐碱地、可开垦内陆滩涂、可开垦裸地。

特点:①空间分布不均衡;②集中连片的明显减少;③荒草地最多,其次是盐碱地、内陆滩涂和裸地; ④连片集中的耕地资源主要分布在黑龙江、新疆。

自主探究:我国耕地后备资源特点

2.读图2-7,完成下列任务。

优等地:湖南、广东。

高等地:福建、浙江、上海、江苏、河南等省份。

(1)找出全国优等地、高等地分布较大的省级行政区域单位。

自主探究:我国耕地资源的质量特点

(2)议一议,影响耕地质量的自然地理条件有哪些?

地形、气候(热量与光照)、水源、土壤因素。

(3)议一议,影响耕地质量的人文地理条件有哪些?

答案提示:(1)技术因素:科学育种、轮作间作、温室大棚等都有利于耕地的种养保护。

(2)社会经济因素:①建设高标准农田,防治污染等一系列政策的实施,正确引导农民对耕地种养结合,有效提高耕地质量;②土地流转等市场化过程对耕地质量的提高也有实际意义。

【合作探究活动一:读图完成下列问题。

1.说出中国2011-2015年耕地面积变化特征,并说

明原因。

右图为中国耕地面积变化示意图示意图,完成下列问题。

特征:耕地面积呈现下降趋势。

原因:①工业化、城镇化发展,建设用地占用耕地。②生态退耕(退耕还林、还草还湿地)。③生态破坏、自然灾害损毁耕地(土地退化)。

2.变式:粮食种植面积减少的原因?

产业结构调整,“非粮化”,农民增产增收。

02

我国粮食安全现状

耕地保护与粮食安全

02

(一)粮食安全

2.

粮食安全是指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。粮食生产、储备、流通、进出口四个环节中,任何一个环节出现问题,都可能危及粮食安全。对我国这样一个人口大国而言,粮食安全是国家安全的基本物质保障。

粮食安全是国家安全的基本物质保障。

作为对布朗及国际社会担忧的回应,我国国务院于1996年发布了《中国的粮食问题》白皮书,明确阐述了我国“立足国内资源,实现粮食基本自给”的一贯立场。

粮食安全=国家安全

(二)我国粮食安全现状

世界粮农组织统计表明,2017 年全球仍有 8 亿多人口遭受饥饿,其中大部分居住在发展中国家。非洲撒哈拉以南地区食物长期不足,危及非洲 1/4 人口。目前,世界仍面临人口迅猛 增长、土地资源匮乏、水资源短缺等诸多挑战,粮食安全形势依然非常严峻。

全球和各区域的重度粮食不安全状况都有所加剧。 粮农组织

世界粮食安全

(二)我国粮食安全现状

粮食是人民群众的基本生活资料,也是维系国家安全的重要战略物资。 “国以民为本,民以食为天。”一个国家的粮食安全与社会稳定、经济发展密切相关。近年来,在工业化和城镇化进程加快、耕地面积逐年减少、居民消费水平日益提高的情况下,我国仍然实现了粮食产量的稳步增长,保证了居民食物消费和经济社会发展对粮食的基本需求。

(二)我国粮食安全现状

我国粮食生产的成就:

(1)粮食的重要性表现在:

①粮食是人民群众的基本生活资料;

②维系国家安全的重要战略物资;

③一个国家的粮食安全与社会稳定、经济发

展密切相关。

2.粮食生产的成就:

①自改革开放以来,我国粮食产量稳步增长,较

好地解决了全国人民吃饭的问题。

②近年来,在工业化和城镇化进程加快、耕地

面积逐年减少、居民消费水平日益提高的

情况下,我国仍然实现了粮食产量的稳步增

长,保证了居民食物消费和经济社会发展对

粮食的基本需求。

世界各国粮食自给率地图

(三)我国粮食安全问题

(1)粮食生产的生产问题

目前来看:

①人均粮食占有量较少。

②粮食增产难度较大。

③粮食种植比较收益较低。

④粮食总体质量偏低。

中长期来看:

消费需求呈刚性增长。

供需区域性矛盾突出。

品种结构性矛盾加剧。

03

保护耕地资源,保障粮食安全

保障国家粮食安全的根本在耕地,耕地是粮食生产的命根子。

——习近平总书记

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(1)基本国策:十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地。

(2)18亿亩耕地红线:守住18亿亩耕地的红线,划定永久基本农田,确保耕地数量,才能

保障国家粮食安全。

(3)耕地保护制度:严格控制各类非农建设占用耕地,加强管理,遏制耕地过快减少。

(4)耕地补偿制度:执行非农建设经批准占用耕地要“占多少,补多少,补充数量和质址

相当“的耕地补偿制度。

(5)其他:积极开发后备耕地资源:提高土地整理复垦指数,提升土地集约利用水平。

(一)确保耕地数量

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(二)提高耕地质量

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(1)影响:直接影响粮食的产量和品质。

(2)措施:

①为了改进耕地质量,需要广泛应用现代农业科学技术,加大对农田的投入,

推进生态农业和绿色生产,不断改善农业生产条件和耕地质量。

②加强粮食作物丰产技术的应用,增强抗御自然灾害的能力。

③推进农田综合整治,加快改造中低产田,建设高产稳产、旱涝保收、节水高

效的规范化农田。

④实施作物轮作和间作套种,可以防止土壤养分的单一消耗。

⑤采用深翻、浅耕、不耕作等结合的方式,保护土壤结构。

(1)危害:不仅导致农作物减产,污染物还会通过食物链危害人畜健康。

(2)措施:

①引导农户合理使用化肥、

农药和农膜;

②大力推广有机肥料、生物

农药、可降解农膜;

③减少对耕地和灌溉水源的

污染,切实保障耕地安全。

在使用量方面,由于化肥使用的控制和政策的影响,自2015年后我国化肥施用量逐渐减少,到2018年下降至5663.4万吨,同比下降3.34%;2019年我国化肥使用量为5403.6万吨,同比下降4.59%。

(三)防止耕地污染

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(1)积极性低的原因:

我国种粮成本逐年增加,尤其是劳动力成本和生产性成本逐年增加,粮食种植收益较低,导致农民种粮的积极性降低,扩大粮食再生产的动力不足,农村撂荒的现象较为普遍。

(2)措施:

①政府提供支持与补贴,扶持粮食主产区和种粮大户,减轻农民的成本负担;

②加大对水利等基础设施的投入;

③推广农业保险,提高农民面对不确定因素时的耕种意愿;

④建立和完善农产品的市场体系,确保农民能够获得合理收益

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(四)提高耕种积极性

种粮成本

逐年增加

劳动力成本逐年增加

生产性成本

逐年增加

粮食种植收益较低

农民种粮的积极性降低

粮食再生产动力不足

增加粮食生产投入

加大水利设施投人

扶持粮食主产区

扶持种粮大户

提高农民耕种积极性

(1)农业科学技术因素:

技术装备、生产技术、信息技术。

(2)应用:

①技术装备:提高生产效率,加强农业专业化进程,提高商品率;

②生产技术:涉及良种培育、耕作技术、作物栽培、水肥控制、病虫害防治等方面。

③农业信息化:有助于推动农业生产与市场营销、物流配送、环境保护等方面的融合,推进农业物联网的应用,提高农业智能化和精准化水平。

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(五)加强农业科技的应用

加强农业科技在粮食生产中的应用。

重点推广地理信息技术。

建立粮食病虫害预警与监控体系。

提高农业气象灾害预测和监测水平。

为粮食生产保驾护航。

精准农业

精准农业是指以“3S”(RS、GNSS、GIS)空间信息技术和作物生产管理决策支持系统(DSS)为基础,面向农田生产的精细农作方式。

1.遥感系统(RS)快速获取墒情、苗情、土壤养分、病虫害等信息,为农业生产提供实时依据。

2.利用全球卫星导航系统(GNSS)采集农田信息,指导农机精准作业。

3.利用地理信息系统(GIS)整合各种数据资料,建立农田管理信息系统。

(五)加强农业科技的应用

拓展延伸:耕地非农化与耕地非粮化

(1)“耕地非农化”指的是耕地被用于农业生产以外的生产经营活动。农业的范围比较大,其中包括粮食种植、林业种植、果蔬种植、水产养殖和禽畜养殖及一些杂粮种植。

(2)“耕地非粮化” 更加严格的细化了粮食种植的政策,特指小麦、水稻和玉米这三大主粮以外的种植。

①耕地流转后不种植粮食;

②耕地转变为开发区;

③占用永久基本农田从事林果业;

④闲置、荒芜永久基本农田。

拓展延伸

我国粮食安全战略和粮食安全的三大支柱

“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”是我国粮食安全战略的基本内容。“藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民”是确保我国粮食安全的三大支柱,具体内容如下:

藏粮于地 大规模建设旱涝保收、高产稳产的高标准农田,加强农田水利基础设施建设,扩大测土配方施肥,实施合理轮作,提升耕地质量。

藏粮于技 大规模开展高产创建和绿色增产模式攻关,健全农业科技创新、农技推广的激励机制,加快新品种繁育。

藏粮于民 调动粮食主产区农民种粮积极性,完善保护粮食生产政策体系,造就一支适应现代农业发展的高素质职业农民队伍,实现农业规模经营。

中国耕地资源与粮食安全

耕地

耕地现状

耕地面积减少的原因

保障粮食安全

定义:由自然土壤发育而成的能够种植农作物的土地

类型:

水田、旱地

耕地资源人均不足

耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置不佳

耕地质量整体欠佳

耕地后备资源数量少、质量差,开发难度大

耕地质量评价指标

自然地理格局(气候、水源、灾害等)

地形条件、土壤条件

生态环境条件

作物熟制度

土地利用现状

建设用地占用

生态退耕

生态破坏、灾害损毁

耕地角度

确保耕地数量

提高耕地质量

防止耕地污染

提高耕地产出

加大科技投入,培育优良品种

充分利用国际粮食

建立粮食储备

粮食跨区调剂

2.

【合作探究活动二:耕地资源与粮食安全】

右图为中国各省平均耕地质量与面积示意图,完成下列问题。

1.从耕地资源角度,提出保障我国粮

食安全的途径。

①确保耕地数量;②提高耕地质量;

③防止耕地污染;④提高耕地产出。

2.结合粮食安全定义,说出保障国家

粮食安全的其他途径。

①加大科技投入,培育优良品种。

②加强土地流转,提高土地利用效率。

③建立粮食储备,实现粮食进口渠道来源多元化。

④提高机械化水平,提高农业生产效率。

⑤粮食跨区调剂。

(2023 1月浙江高考真题)近年来,我国多地积极实施“小田变大田”土地综合整治工作,将“一户多块地改造为一户一块地”,并通过土地流转,促进土地向种粮大户集中。完成下列小题。

1.“小田变大田”土地整治的主要原因是( )

A.耕地流转费用上涨 B.劳动力成本上升

C.饮食消费结构升级 D.耕地分布不平衡

2.该项土地整治可以( )

A.增加农业经营主体数量 B.提高农业生产多样化水平

C.缓解耕地非粮化的倾向 D.减少农村劳动力流出数量

B

C

3.表中甲、乙、丙、丁四省排序正确的是( )

A.江西、河南、安徽、湖北

B.江西、湖北、河南、安徽

C.湖北、安徽、河南、江西

D.湖北、江西、河南、安徽

4.在国家粮食安全背景下,关于湖南和山西两

省粮食生产可持续发展做法正确的是( )

①湖南可适度增加冬小麦种植面积

②山西可增加水田扩大水稻种植面积

③山西可开展矿区复垦扩大播种面积

④湖南可开发立体农业扩大播种面积

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

省份 水稻 小麦

甲 2 092.2 26.6

湖南 2 674.01 8.01

乙 1 965.62 410.37

丙 501.41 3 602.85

山西 0.56 228.59

丁 1 681.21 1 607.45

(2024·浙江金华高二5月联考)下表为我国中部地区各省份2018年部分农作物产量情况(单位:万吨)。据此完成下列小题。

B

B

(2019·高考全国卷Ⅲ)稻谷是重要的粮食种类,粮食的充分供给和区域平衡是保障粮食安全的重要任务。下图反映2014年我国不同省份的稻谷供需关系。据此完成下列小题。

5.已不再成为我国主要稻谷余粮区的是( )

A.黄河下游区 B.长江中游区

C.珠江下游区 D.淮河下游区

6.与安徽省相比,黑龙江省稻谷供需盈余的主要条件是( )

A.人均耕地多 B.农业劳动力多

C.复种指数高 D.淡水资源丰富

7.我国水稻种植重心北移会导致稻谷( )

A.出口数量扩大 B.运输成本上升

C.流通效率提高 D.储存难度增加

C

A

B

下图为“我国农业综合开发分布示意图”

(港澳台资料暂缺)。读图完成下列小题。

8.我国各农业生产基地( )

A.边界固定不变

B.相互之间存在联系

C.受气候影响小

D.内部特征完全一致

9.与⑥基地相比,②基地发展畜牧业的优势表现为( )

A.草质优良 B.草场面积广阔

C.经验丰富 D.临近消费市场

10.下列基地中对稳定国家粮食安全具有重要意义的是( )

A.①基地 B.③基地

C.④基地 D.⑤基地

B

D

A

11.阅读图文资料,完成下列要求。(8分)

不同生态区的耕地面积、经济水平发展变化会对我国粮食生产空间格局的变化造成重大影响。1985~2015年,中国粮食生产空间格局发生重大变化,逐步形成了“北粮南运”的格局,这对我国不同生态区的土地利用、资源分配、生态环境等方面造成了一定影响。下图示意中国各区粮食产量变化。

(1)分析我国1985年后逐渐出现“北粮南运”的主要原因。(8分)

①北方耕地面积大(北方多平原),粮食播种

面积大,产量大,商品率高。

②北方地区(黄淮区和东北区)粮食增产明显。

③南方地区农业种植结构调整,粮食播种面

积减小。

④南方地区工业化、城镇化大量占用耕地,

耕地面积大幅减少。

省级行政区 人口 (万人) 耕地面积 (千公顷) 人均粮食产量

(公斤)

甘肃 2 647 5 377.0 440

青海 608 290.1 174

宁夏 695 1 289.9 540

(2021·6浙江月选考)阅读材料,完成下列问题。(8分)

材料一 下图为我国局部地区略图。

材料二 下表为甘肃、青海和宁夏三省区人口、耕地面积和人均粮食产量统计表。

(1)与甘肃、宁夏相比,简析青海人均粮

食产量低的主要原因。(4分)

(2)图示地区面临的主要生态环境问题是________________。从生产活动角度,说明该问题的发生过程。(4分)

(1)人均耕地少;高寒区域,自然条件相对较差,耕地生产力低。(4分)

(2)土地荒漠化(2分)

不合理的生产活动,导致植被破坏,地表裸露,在风力、流水侵蚀作用下土地沙漠化。

(2022·湖南卷,17)阅读图文材料,完成下列要求。

耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。完成下列小题。

(3)为保障粮食安全,请提出防止耕地种植结构“非粮化”的合理建议。(6分)

①加大粮食种植补贴力度,提高农民种粮积极性。

②推进耕地适度规模经营,增加粮食种植收益。

③改善粮食生产条件,提高农业科技水平,增强粮食综合生产能力。

④严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

节 约 集 约 用 地 严 守 耕 地 红 线

选择性必修三 第二章 第一节

第一节 耕地资源与国家粮食安全

选择性必修三 第二章

课程标准

运用图表解释中国耕地资源的分布,说明其开发利用现状,以及耕地保护与粮食安全的关系。

地理核心素养

1.【区域认知】运用图表,了解中国耕地资源的分布特征,说明中国耕地资源的概况,培养学生运用图表总结我国耕地资源开发利用现状。

2.【综合思维】结合国情,理解我国耕地资源与粮食生产能力特征。通过具体案例,分析我国维系粮食安全的途径,培养学生逻辑思维能力。

3.【地理实践力】结合当地耕地资源特征,分析耕地资源开发过程中出现的问题及采取的措施。

4.【人地协调观】结合资料,分析耕地保护与粮食安全的关系,形成可持续发展的概念,培养学生科学、辩证看待地理事物的能力。

新课探究导入:

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

1. 查阅资料,说明我国盐碱地的空间分布特点。

①我国盐碱地分布不均匀,北多南少;

②主要集中分布在西北、东北、华北及滨海地区。

新课探究导入:

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

2. 想一想,海水稻种植对生态环境会造成哪些影响?

有利影响:①改良盐碱地,提高土地利用效率。②增加湿地面积,保护生物多样性。

③增加大气湿度,调节气候,净化空气。

不利影响:加剧水资源的短缺;灌溉不当,加剧土壤次生盐碱化。

新课探究导入:

我国盐碱地分布范围广,由于盐碱含量高,不利于一般农作物的生长。海水稻是耐盐碱的高产水稻,亩产量可达到 200~300 千克。海水稻的灌溉用水,可使用由淡水与海水混合的半咸水,也可用矿化度较高的水资源。目前,我国科学家探索在盐碱地种植高产的海水稻,在山东、湖北等省相继获得成功。在盐碱地推广海水稻种植,具有重要的现实意义。

3. 议一议,海水稻种植对保障我国粮食安全有哪些意义?

①改良盐碱地,提高土地利用效率,增加耕地后备资源。

②增加粮食总产量,降低粮食进口依存度。

③产品绿色无公害且营养价值高,提高了粮食的品质。

中国的饭碗一定要端在自己的手里,碗里主要装中国的粮食!粮食安全是国家安全的基本物质保障。

中国人要把饭碗端在自己手里,而且要装自己的粮食

《谁来养活中国 》

1994年,《世界观察》杂志发表了一篇《谁来养活中国 》的文章。该文章认为,2030年中国人口将达16亿,人均消费粮食400千克,粮食总消费量6.4亿吨。同期,由于耕地减少等因素,中国粮食将减产20%,在不考虑膳食结构改善的情况下,中国每年需要进口2.16亿~3.78亿吨粮食,相当于当时世界粮食贸易的总量。中国的粮食安全问题会严重影响到世界粮食安全。

01 我国耕地资源概况

一.我国耕地资源概况和现状

(一)耕地资源绝对数量大,人均不足。

2017年我国耕地面积为1.35亿公顷,居世界第四。人均耕地面积1.47亩,为世界平均水平的40%左右, 排在世界120位以后。

(二)耕地资源整体质量欠佳。

根据原国土资源部2009年公布的《中国耕地质量等级调查与评定》标准:

全国耕地评定为15个级别,1等耕地质量最好,15等耕地质量最差。

1-4等、5-8等、9-12等、13-15等耕地分别划定为优等地、高等地、中等地和低等地。

①耕地质量总体偏低。

②耕地质量总体水平呈下降趋势。

一.我国耕地资源概况和现状

(二)耕地资源整体质量欠佳。

③优质耕地流失,劣质耕地增加造成耕地总体质量下降。

我国耕地占补平衡制度

耕地占补平衡是建设占用多少耕地,各地人民政府就应补充划入多少数量和质量相当的耕地的行为。

“占优补差,补不抵占”。

一.我国耕地资源概况和现状

(三)耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置欠佳。

②水土资源配置欠佳。(资源配合)

①耕地分布相对集中:大兴安岭、太行山、巫山一线以东,集中了全国80% 以上的耕地。(数量)

地区 南方 北方

耕地占比 2/5 3/5

水资源占比 4/5 1/5

耕地类型 水田 旱地

一.我国耕地资源概况和现状

(四)耕地后备资源数量少、质量差,开发利用难度大。

2013年,我国第二次土地资源调查结果显示,我国耕地后备资源总面积为8029.15万亩,主要分布在西部地区及黑龙江省。集中连片的耕地后备资源明显减少。

经过长期的土地开发,剩余部分多为质量差、开发难度大的土地。

一.我国耕地资源概况和现状

全国耕地后备资源总面积8029.15万亩。其中,可开垦土地7742.63万亩,占96.4%,可复垦土地286.52万亩,占3.6%。全国耕地后备资源以可开垦荒草地(5161.62万亩)、可开垦盐碱地(976.49万亩)、可开垦内陆滩涂(701.31万亩)和可开垦裸地(641.60万亩)为主,占耕地后备资源总量的93.2%。

按照上一轮耕地后备资源调查评价的集中连片标准统计,全国集中连片的耕地后备资源2832.07万亩,占耕地后备资源总量的35.3%;零散分布的耕地后备资源面积5197.08万亩,占耕地后备资源总量的64.7%。

结合当前水资源利用限制等条件分析,全国近期可开发利用耕地后备资源3307.18万亩。其中,集中连片耕地后备资源940.26万亩,零散分布耕地后备资源2366.92万亩。其余4721.97万亩耕地后备资源,受水资源利用限制,短期内不适宜开发利用。

我国耕地后备资源现状

Reading

阅读

中国耕地后备资源组成(2016年)

思考一:根据下图及教材阅读,归纳我国耕地后备资源有哪些以及特点。

耕地后备资源:可开垦荒草地、可开垦盐碱地、可开垦内陆滩涂、可开垦裸地。

特点:①空间分布不均衡;②集中连片的明显减少;③荒草地最多,其次是盐碱地、内陆滩涂和裸地; ④连片集中的耕地资源主要分布在黑龙江、新疆。

自主探究:我国耕地后备资源特点

2.读图2-7,完成下列任务。

优等地:湖南、广东。

高等地:福建、浙江、上海、江苏、河南等省份。

(1)找出全国优等地、高等地分布较大的省级行政区域单位。

自主探究:我国耕地资源的质量特点

(2)议一议,影响耕地质量的自然地理条件有哪些?

地形、气候(热量与光照)、水源、土壤因素。

(3)议一议,影响耕地质量的人文地理条件有哪些?

答案提示:(1)技术因素:科学育种、轮作间作、温室大棚等都有利于耕地的种养保护。

(2)社会经济因素:①建设高标准农田,防治污染等一系列政策的实施,正确引导农民对耕地种养结合,有效提高耕地质量;②土地流转等市场化过程对耕地质量的提高也有实际意义。

【合作探究活动一:读图完成下列问题。

1.说出中国2011-2015年耕地面积变化特征,并说

明原因。

右图为中国耕地面积变化示意图示意图,完成下列问题。

特征:耕地面积呈现下降趋势。

原因:①工业化、城镇化发展,建设用地占用耕地。②生态退耕(退耕还林、还草还湿地)。③生态破坏、自然灾害损毁耕地(土地退化)。

2.变式:粮食种植面积减少的原因?

产业结构调整,“非粮化”,农民增产增收。

02

我国粮食安全现状

耕地保护与粮食安全

02

(一)粮食安全

2.

粮食安全是指保证人们能够及时得到生存和健康所需要的足够食物。粮食生产、储备、流通、进出口四个环节中,任何一个环节出现问题,都可能危及粮食安全。对我国这样一个人口大国而言,粮食安全是国家安全的基本物质保障。

粮食安全是国家安全的基本物质保障。

作为对布朗及国际社会担忧的回应,我国国务院于1996年发布了《中国的粮食问题》白皮书,明确阐述了我国“立足国内资源,实现粮食基本自给”的一贯立场。

粮食安全=国家安全

(二)我国粮食安全现状

世界粮农组织统计表明,2017 年全球仍有 8 亿多人口遭受饥饿,其中大部分居住在发展中国家。非洲撒哈拉以南地区食物长期不足,危及非洲 1/4 人口。目前,世界仍面临人口迅猛 增长、土地资源匮乏、水资源短缺等诸多挑战,粮食安全形势依然非常严峻。

全球和各区域的重度粮食不安全状况都有所加剧。 粮农组织

世界粮食安全

(二)我国粮食安全现状

粮食是人民群众的基本生活资料,也是维系国家安全的重要战略物资。 “国以民为本,民以食为天。”一个国家的粮食安全与社会稳定、经济发展密切相关。近年来,在工业化和城镇化进程加快、耕地面积逐年减少、居民消费水平日益提高的情况下,我国仍然实现了粮食产量的稳步增长,保证了居民食物消费和经济社会发展对粮食的基本需求。

(二)我国粮食安全现状

我国粮食生产的成就:

(1)粮食的重要性表现在:

①粮食是人民群众的基本生活资料;

②维系国家安全的重要战略物资;

③一个国家的粮食安全与社会稳定、经济发

展密切相关。

2.粮食生产的成就:

①自改革开放以来,我国粮食产量稳步增长,较

好地解决了全国人民吃饭的问题。

②近年来,在工业化和城镇化进程加快、耕地

面积逐年减少、居民消费水平日益提高的

情况下,我国仍然实现了粮食产量的稳步增

长,保证了居民食物消费和经济社会发展对

粮食的基本需求。

世界各国粮食自给率地图

(三)我国粮食安全问题

(1)粮食生产的生产问题

目前来看:

①人均粮食占有量较少。

②粮食增产难度较大。

③粮食种植比较收益较低。

④粮食总体质量偏低。

中长期来看:

消费需求呈刚性增长。

供需区域性矛盾突出。

品种结构性矛盾加剧。

03

保护耕地资源,保障粮食安全

保障国家粮食安全的根本在耕地,耕地是粮食生产的命根子。

——习近平总书记

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(1)基本国策:十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地。

(2)18亿亩耕地红线:守住18亿亩耕地的红线,划定永久基本农田,确保耕地数量,才能

保障国家粮食安全。

(3)耕地保护制度:严格控制各类非农建设占用耕地,加强管理,遏制耕地过快减少。

(4)耕地补偿制度:执行非农建设经批准占用耕地要“占多少,补多少,补充数量和质址

相当“的耕地补偿制度。

(5)其他:积极开发后备耕地资源:提高土地整理复垦指数,提升土地集约利用水平。

(一)确保耕地数量

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(二)提高耕地质量

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(1)影响:直接影响粮食的产量和品质。

(2)措施:

①为了改进耕地质量,需要广泛应用现代农业科学技术,加大对农田的投入,

推进生态农业和绿色生产,不断改善农业生产条件和耕地质量。

②加强粮食作物丰产技术的应用,增强抗御自然灾害的能力。

③推进农田综合整治,加快改造中低产田,建设高产稳产、旱涝保收、节水高

效的规范化农田。

④实施作物轮作和间作套种,可以防止土壤养分的单一消耗。

⑤采用深翻、浅耕、不耕作等结合的方式,保护土壤结构。

(1)危害:不仅导致农作物减产,污染物还会通过食物链危害人畜健康。

(2)措施:

①引导农户合理使用化肥、

农药和农膜;

②大力推广有机肥料、生物

农药、可降解农膜;

③减少对耕地和灌溉水源的

污染,切实保障耕地安全。

在使用量方面,由于化肥使用的控制和政策的影响,自2015年后我国化肥施用量逐渐减少,到2018年下降至5663.4万吨,同比下降3.34%;2019年我国化肥使用量为5403.6万吨,同比下降4.59%。

(三)防止耕地污染

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(1)积极性低的原因:

我国种粮成本逐年增加,尤其是劳动力成本和生产性成本逐年增加,粮食种植收益较低,导致农民种粮的积极性降低,扩大粮食再生产的动力不足,农村撂荒的现象较为普遍。

(2)措施:

①政府提供支持与补贴,扶持粮食主产区和种粮大户,减轻农民的成本负担;

②加大对水利等基础设施的投入;

③推广农业保险,提高农民面对不确定因素时的耕种意愿;

④建立和完善农产品的市场体系,确保农民能够获得合理收益

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(四)提高耕种积极性

种粮成本

逐年增加

劳动力成本逐年增加

生产性成本

逐年增加

粮食种植收益较低

农民种粮的积极性降低

粮食再生产动力不足

增加粮食生产投入

加大水利设施投人

扶持粮食主产区

扶持种粮大户

提高农民耕种积极性

(1)农业科学技术因素:

技术装备、生产技术、信息技术。

(2)应用:

①技术装备:提高生产效率,加强农业专业化进程,提高商品率;

②生产技术:涉及良种培育、耕作技术、作物栽培、水肥控制、病虫害防治等方面。

③农业信息化:有助于推动农业生产与市场营销、物流配送、环境保护等方面的融合,推进农业物联网的应用,提高农业智能化和精准化水平。

三.保护耕地资源,保障粮食安全

(五)加强农业科技的应用

加强农业科技在粮食生产中的应用。

重点推广地理信息技术。

建立粮食病虫害预警与监控体系。

提高农业气象灾害预测和监测水平。

为粮食生产保驾护航。

精准农业

精准农业是指以“3S”(RS、GNSS、GIS)空间信息技术和作物生产管理决策支持系统(DSS)为基础,面向农田生产的精细农作方式。

1.遥感系统(RS)快速获取墒情、苗情、土壤养分、病虫害等信息,为农业生产提供实时依据。

2.利用全球卫星导航系统(GNSS)采集农田信息,指导农机精准作业。

3.利用地理信息系统(GIS)整合各种数据资料,建立农田管理信息系统。

(五)加强农业科技的应用

拓展延伸:耕地非农化与耕地非粮化

(1)“耕地非农化”指的是耕地被用于农业生产以外的生产经营活动。农业的范围比较大,其中包括粮食种植、林业种植、果蔬种植、水产养殖和禽畜养殖及一些杂粮种植。

(2)“耕地非粮化” 更加严格的细化了粮食种植的政策,特指小麦、水稻和玉米这三大主粮以外的种植。

①耕地流转后不种植粮食;

②耕地转变为开发区;

③占用永久基本农田从事林果业;

④闲置、荒芜永久基本农田。

拓展延伸

我国粮食安全战略和粮食安全的三大支柱

“以我为主、立足国内、确保产能、适度进口、科技支撑”是我国粮食安全战略的基本内容。“藏粮于地、藏粮于技、藏粮于民”是确保我国粮食安全的三大支柱,具体内容如下:

藏粮于地 大规模建设旱涝保收、高产稳产的高标准农田,加强农田水利基础设施建设,扩大测土配方施肥,实施合理轮作,提升耕地质量。

藏粮于技 大规模开展高产创建和绿色增产模式攻关,健全农业科技创新、农技推广的激励机制,加快新品种繁育。

藏粮于民 调动粮食主产区农民种粮积极性,完善保护粮食生产政策体系,造就一支适应现代农业发展的高素质职业农民队伍,实现农业规模经营。

中国耕地资源与粮食安全

耕地

耕地现状

耕地面积减少的原因

保障粮食安全

定义:由自然土壤发育而成的能够种植农作物的土地

类型:

水田、旱地

耕地资源人均不足

耕地资源空间分布不平衡,水土资源配置不佳

耕地质量整体欠佳

耕地后备资源数量少、质量差,开发难度大

耕地质量评价指标

自然地理格局(气候、水源、灾害等)

地形条件、土壤条件

生态环境条件

作物熟制度

土地利用现状

建设用地占用

生态退耕

生态破坏、灾害损毁

耕地角度

确保耕地数量

提高耕地质量

防止耕地污染

提高耕地产出

加大科技投入,培育优良品种

充分利用国际粮食

建立粮食储备

粮食跨区调剂

2.

【合作探究活动二:耕地资源与粮食安全】

右图为中国各省平均耕地质量与面积示意图,完成下列问题。

1.从耕地资源角度,提出保障我国粮

食安全的途径。

①确保耕地数量;②提高耕地质量;

③防止耕地污染;④提高耕地产出。

2.结合粮食安全定义,说出保障国家

粮食安全的其他途径。

①加大科技投入,培育优良品种。

②加强土地流转,提高土地利用效率。

③建立粮食储备,实现粮食进口渠道来源多元化。

④提高机械化水平,提高农业生产效率。

⑤粮食跨区调剂。

(2023 1月浙江高考真题)近年来,我国多地积极实施“小田变大田”土地综合整治工作,将“一户多块地改造为一户一块地”,并通过土地流转,促进土地向种粮大户集中。完成下列小题。

1.“小田变大田”土地整治的主要原因是( )

A.耕地流转费用上涨 B.劳动力成本上升

C.饮食消费结构升级 D.耕地分布不平衡

2.该项土地整治可以( )

A.增加农业经营主体数量 B.提高农业生产多样化水平

C.缓解耕地非粮化的倾向 D.减少农村劳动力流出数量

B

C

3.表中甲、乙、丙、丁四省排序正确的是( )

A.江西、河南、安徽、湖北

B.江西、湖北、河南、安徽

C.湖北、安徽、河南、江西

D.湖北、江西、河南、安徽

4.在国家粮食安全背景下,关于湖南和山西两

省粮食生产可持续发展做法正确的是( )

①湖南可适度增加冬小麦种植面积

②山西可增加水田扩大水稻种植面积

③山西可开展矿区复垦扩大播种面积

④湖南可开发立体农业扩大播种面积

A.①② B.①③ C.②③ D.②④

省份 水稻 小麦

甲 2 092.2 26.6

湖南 2 674.01 8.01

乙 1 965.62 410.37

丙 501.41 3 602.85

山西 0.56 228.59

丁 1 681.21 1 607.45

(2024·浙江金华高二5月联考)下表为我国中部地区各省份2018年部分农作物产量情况(单位:万吨)。据此完成下列小题。

B

B

(2019·高考全国卷Ⅲ)稻谷是重要的粮食种类,粮食的充分供给和区域平衡是保障粮食安全的重要任务。下图反映2014年我国不同省份的稻谷供需关系。据此完成下列小题。

5.已不再成为我国主要稻谷余粮区的是( )

A.黄河下游区 B.长江中游区

C.珠江下游区 D.淮河下游区

6.与安徽省相比,黑龙江省稻谷供需盈余的主要条件是( )

A.人均耕地多 B.农业劳动力多

C.复种指数高 D.淡水资源丰富

7.我国水稻种植重心北移会导致稻谷( )

A.出口数量扩大 B.运输成本上升

C.流通效率提高 D.储存难度增加

C

A

B

下图为“我国农业综合开发分布示意图”

(港澳台资料暂缺)。读图完成下列小题。

8.我国各农业生产基地( )

A.边界固定不变

B.相互之间存在联系

C.受气候影响小

D.内部特征完全一致

9.与⑥基地相比,②基地发展畜牧业的优势表现为( )

A.草质优良 B.草场面积广阔

C.经验丰富 D.临近消费市场

10.下列基地中对稳定国家粮食安全具有重要意义的是( )

A.①基地 B.③基地

C.④基地 D.⑤基地

B

D

A

11.阅读图文资料,完成下列要求。(8分)

不同生态区的耕地面积、经济水平发展变化会对我国粮食生产空间格局的变化造成重大影响。1985~2015年,中国粮食生产空间格局发生重大变化,逐步形成了“北粮南运”的格局,这对我国不同生态区的土地利用、资源分配、生态环境等方面造成了一定影响。下图示意中国各区粮食产量变化。

(1)分析我国1985年后逐渐出现“北粮南运”的主要原因。(8分)

①北方耕地面积大(北方多平原),粮食播种

面积大,产量大,商品率高。

②北方地区(黄淮区和东北区)粮食增产明显。

③南方地区农业种植结构调整,粮食播种面

积减小。

④南方地区工业化、城镇化大量占用耕地,

耕地面积大幅减少。

省级行政区 人口 (万人) 耕地面积 (千公顷) 人均粮食产量

(公斤)

甘肃 2 647 5 377.0 440

青海 608 290.1 174

宁夏 695 1 289.9 540

(2021·6浙江月选考)阅读材料,完成下列问题。(8分)

材料一 下图为我国局部地区略图。

材料二 下表为甘肃、青海和宁夏三省区人口、耕地面积和人均粮食产量统计表。

(1)与甘肃、宁夏相比,简析青海人均粮

食产量低的主要原因。(4分)

(2)图示地区面临的主要生态环境问题是________________。从生产活动角度,说明该问题的发生过程。(4分)

(1)人均耕地少;高寒区域,自然条件相对较差,耕地生产力低。(4分)

(2)土地荒漠化(2分)

不合理的生产活动,导致植被破坏,地表裸露,在风力、流水侵蚀作用下土地沙漠化。

(2022·湖南卷,17)阅读图文材料,完成下列要求。

耕地由种植粮食作物改种非粮食作物的现象,称为种植结构“非粮化”。山东省种植结构“非粮化”率空间差异明显,2019年鲁中南山地丘陵地区明显高于鲁西北平原地区。下图示意山东省山脉水系分布。完成下列小题。

(3)为保障粮食安全,请提出防止耕地种植结构“非粮化”的合理建议。(6分)

①加大粮食种植补贴力度,提高农民种粮积极性。

②推进耕地适度规模经营,增加粮食种植收益。

③改善粮食生产条件,提高农业科技水平,增强粮食综合生产能力。

④严格耕地用途管制,确保粮食播种面积稳定。

节 约 集 约 用 地 严 守 耕 地 红 线

选择性必修三 第二章 第一节