第01讲 电荷 课件(共41张PPT)高二物理同步精品课堂(人教版2019必修第三册)

文档属性

| 名称 | 第01讲 电荷 课件(共41张PPT)高二物理同步精品课堂(人教版2019必修第三册) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 76.9MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 物理 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 09:09:49 | ||

图片预览

文档简介

(共41张PPT)

§1 电荷

人教版(2019)必修 第三册

第九章 静电场及其应用

贰

电荷

叁

使物体带电的方法

肆

电荷守恒定律

目

录

壹

新课引入

必修三

伍

元电荷

陆

课堂练习

新课引入

壹

思考与讨论:

摩擦可以使物体带电。摩擦过的琥珀能够吸引羽毛。为什么有的物体容易带电,而有的物体很难带电呢?

根据你的日常生活,你能举出哪些使物体带电的例子?

今天我们就来学习电荷以及使物体带电的方法等有关知识。

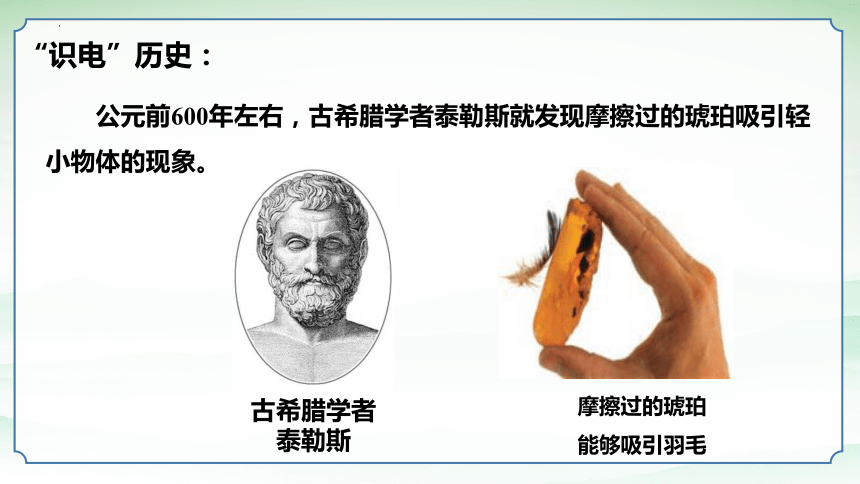

公元前600年左右,古希腊学者泰勒斯就发现摩擦过的琥珀吸引轻小物体的现象。

摩擦过的琥珀

能够吸引羽毛

古希腊学者

泰勒斯

“识电”历史:

公元1世纪,我国学者王充在《论衡》一书中也写下“顿牟掇芥”一语。你知道是什么意思吗?

此语意为摩擦过的琥珀能吸引像草芥一类的轻小物体。

“识电”历史:

16世纪,英国科学家吉尔伯特在研究这类现象时首先根据希腊文的琥珀创造了英语中的“electricity”(电)这个词,用来表示琥珀经过摩擦以后具有的性质,并且认为摩擦过的琥珀带有电荷。

“识电”历史:

电荷

贰

1、自然界中有两种电荷

(1)正电荷:

丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷

(2)负电荷:

毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

+

_

2、电荷量

(1)定义:电荷的多少叫做电荷量

(2)符号:Q

(3)单位:库仑,简称库,符号C

(4)正负:正电荷的电荷量为正值,负电荷的电荷量为负值。

(5)比较电荷带电的多少,要比较的是其电荷量的绝对值,绝对值大的带电多。尽管电荷量有正负值(正号一般省略),要知道这里的“+”“-”号代表电荷的种类,与数学中的正负号的含义不同。

思考与讨论:你看到了什么?为什么会出现这样的现象?

使物体带电的方法

叁

1、摩擦起电:

通过摩擦使物体带电的现象,叫摩擦起电。

(1)内容复习:

①丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带正电;

②毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带负电。

原子(中性)

原子核(正电)

电子(负电)

中子(中性)

质子(正电)

①原子的构成:

(2)原因:摩擦为什么能使物体带电?

1)金属中原子的外层电子往往会脱离原子核的束缚而在金属中自由运动,这种电子叫作自由电子。

2)失去自由电子的原子便成为带正电的离子。

②金属的微观结构模型

(2)原因:摩擦为什么能使物体带电?

(2)原因:摩擦为什么能使物体带电?

③起电实质:摩擦时电子从一个物体转移到另一个物体上。得到电子的物体:带负电;失去电子的物体:带正电。

例如:用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的正电荷,实质上就是由于两者摩擦,组成玻璃棒的原子上的若干电子转移到丝绸上,使玻璃棒失去电子带正电,而丝绸得到电子带负电。

2、感应起电

(1)感应起电原理:

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

近异

远同

感应起电实质:

电子从导体的一端的转移到导体的另一端

(3)感应起电:利用静电感应使物体带电,叫做感应起电.

规律:近端感应异种电荷,远端感应同种电荷

(2)静电感应:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电的现象,叫做静电感应.

3、接触带电

3、接触带电

接触后

再分开

+Q

+Q

接触后

再分开

+Q

-3Q

-Q

-Q

实质:电荷从一个物体转移到另一个物体

规律:两个完全相同的带电导体,接触后再分开,二者将原来所带电量的总和平均分配

Q

Q

从 18 世纪起,人们开始经常使用一种叫作验电器的简单装置来检测物体是否带电。

做一做:

1.制作验电器材料:导体棒、玻璃瓶、两片金属箔、金属丝和绝缘塞。

2.制作两个关键点:一是绝缘塞的绝缘性能要好;二是两片金属箔要既轻又硬,张开合拢灵活。

制作过程:如图玻璃瓶内有两片金属箔,用金属丝挂在一根导体棒的下端,棒的上端穿过绝缘的瓶塞从瓶口伸出就制成了验电器。

思考讨论1:是否只有当带电体与导体棒的上端直接接触时,金属箔片才开始张开?解释下面将要看到的现象。

思考讨论2:验电器能检验电荷的种类吗?怎样检验?

把金属箔换成指针,并用金属制作外壳,这样的验电器又叫作静电计。

静电计是通过静电感应检测带电体带电的相对数量的静电仪器。

验电器

静电计

电荷守恒定律

肆

1.三种起电方法:

2.起电的本质:

摩擦起电、感应起电、接触起电

无论是哪种起电方式,其本质都是将正、负电荷分开,使电荷发生转移,并不是创造电荷.

表述一:

电荷既不能创造,也不能消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,系统的电荷总数保持不变.

表述二:

一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和总是保持不变。

元电荷

伍

2、元电荷的值:

1、元电荷:一个电子所带电量为元电荷

3、比荷:带电体的电荷量与质量的比值叫做比荷

最早由美国科学家密立根测得

所有带电体所带电荷量只能是元电荷的整数倍

课堂练习

陆

1.关于元电荷的理解,下列说法正确的是( )

A.元电荷就是电子 B.元电荷就是中子

C.元电荷就是质子 D.物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍

D

【答案】D

【详解】ABC.元电荷是自然界最小的电量,其数值与电子的电荷量数值相等。故ABC错误;

D.任何带电体所带电荷都等于元电荷或者是元电荷的整数倍,故D正确。故选D。

2.如图所示,小杜同学用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球,看到验电器的金属箔张开,在这个过程中( )

A.玻璃棒和验电器都带负电荷

B.玻璃棒带正电荷,验电器带负电荷

C.用丝绸摩擦过的玻璃棒产生了电荷

D.金属箔张开是因为同种电荷相排斥

D

【答案】D

【详解】AB.用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,玻璃棒和验电器接触后二者都带正电,故A、B错误;

C.摩擦起电的实质是电荷的转移,并不能创造电荷,故C错误;

D.金属箔张开是因为同种电荷相排斥,故D正确。

故选D。

3.如图所示,真空中有两个完全相同的金属球A和B,A球电荷量为+Q,B球不带电,电子电荷量为e,将B球向左移动与A球接触后再分开。下列说法正确的是( )

A.接触前B球左侧感应出正电荷

B.分开后两球带等量异种电荷

C.接触过程中A球失去电子

D.接触过程中有个电子发生转移

D

【答案】D

【详解】A.由于静电感应,接触前B球左侧感应出负电荷,故A错误;

B.完全相同的带电小球接触时,若是同种电荷则将总电量平分,若是异种电荷则先中和然后将剩余电量平分,所以分开后两球带等量同种电荷,故B错误;

CD.两球接触后再分开,B球上电子转移到A球上,最终两球电荷相同,电荷量都为,则转移电子数为故C错误,D正确。故选D。

4.如图所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,在其两端下悬挂金属验电箔,现使一带正电的金属小球靠近M端,下列说法正确的是( )

A.只有M端的验电箔张开,N端带负电

B.只有N端的验电箔张开,N端带正电

C.两端的验电箔都张开,M端带负电,N端带正电

D.两端的验电箔都张开,两端的验电箔都带正电

C

【答案】C

【详解】金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,金属导体的M端要感应出负电荷,在导体的N端会出现正电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且M端带负电,N端带正电。

故选C。

5.下列有关起电的说法正确的是( )

A.摩擦起电,说明电荷是可以创造的

B.摩擦起电时,物体带负电荷是因为在摩擦过程中此物体得到了电子

C.感应起电,是电荷从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量是不守恒的

D.等量的正、负电荷可以中和,说明电荷是可以被消灭的

B

【答案】B

【详解】AB.摩擦起电时,并没有产生新电荷,而是正负电荷的分离,由于不同物质对电子的束缚本领不同,相互摩擦时,对电子束缚本领强的物体,得到电子而带负电,失去电子的物体带正电,A错误,B正确;

C.感应起电,是电荷从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量是守恒的,C错误;

D.等量的正、负电荷可以中和,对外不显电性,但正、负电荷并没有消失,D错误。

故选B。

谢谢观看

§1 电荷

人教版(2019)必修 第三册

第九章 静电场及其应用

贰

电荷

叁

使物体带电的方法

肆

电荷守恒定律

目

录

壹

新课引入

必修三

伍

元电荷

陆

课堂练习

新课引入

壹

思考与讨论:

摩擦可以使物体带电。摩擦过的琥珀能够吸引羽毛。为什么有的物体容易带电,而有的物体很难带电呢?

根据你的日常生活,你能举出哪些使物体带电的例子?

今天我们就来学习电荷以及使物体带电的方法等有关知识。

公元前600年左右,古希腊学者泰勒斯就发现摩擦过的琥珀吸引轻小物体的现象。

摩擦过的琥珀

能够吸引羽毛

古希腊学者

泰勒斯

“识电”历史:

公元1世纪,我国学者王充在《论衡》一书中也写下“顿牟掇芥”一语。你知道是什么意思吗?

此语意为摩擦过的琥珀能吸引像草芥一类的轻小物体。

“识电”历史:

16世纪,英国科学家吉尔伯特在研究这类现象时首先根据希腊文的琥珀创造了英语中的“electricity”(电)这个词,用来表示琥珀经过摩擦以后具有的性质,并且认为摩擦过的琥珀带有电荷。

“识电”历史:

电荷

贰

1、自然界中有两种电荷

(1)正电荷:

丝绸摩擦过的玻璃棒所带的电荷

(2)负电荷:

毛皮摩擦过的橡胶棒所带的电荷

同种电荷相互排斥,异种电荷相互吸引。

+

_

2、电荷量

(1)定义:电荷的多少叫做电荷量

(2)符号:Q

(3)单位:库仑,简称库,符号C

(4)正负:正电荷的电荷量为正值,负电荷的电荷量为负值。

(5)比较电荷带电的多少,要比较的是其电荷量的绝对值,绝对值大的带电多。尽管电荷量有正负值(正号一般省略),要知道这里的“+”“-”号代表电荷的种类,与数学中的正负号的含义不同。

思考与讨论:你看到了什么?为什么会出现这样的现象?

使物体带电的方法

叁

1、摩擦起电:

通过摩擦使物体带电的现象,叫摩擦起电。

(1)内容复习:

①丝绸摩擦玻璃棒,玻璃棒带正电;

②毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒带负电。

原子(中性)

原子核(正电)

电子(负电)

中子(中性)

质子(正电)

①原子的构成:

(2)原因:摩擦为什么能使物体带电?

1)金属中原子的外层电子往往会脱离原子核的束缚而在金属中自由运动,这种电子叫作自由电子。

2)失去自由电子的原子便成为带正电的离子。

②金属的微观结构模型

(2)原因:摩擦为什么能使物体带电?

(2)原因:摩擦为什么能使物体带电?

③起电实质:摩擦时电子从一个物体转移到另一个物体上。得到电子的物体:带负电;失去电子的物体:带正电。

例如:用丝绸摩擦过的玻璃棒所带的正电荷,实质上就是由于两者摩擦,组成玻璃棒的原子上的若干电子转移到丝绸上,使玻璃棒失去电子带正电,而丝绸得到电子带负电。

2、感应起电

(1)感应起电原理:

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

+

+

近异

远同

感应起电实质:

电子从导体的一端的转移到导体的另一端

(3)感应起电:利用静电感应使物体带电,叫做感应起电.

规律:近端感应异种电荷,远端感应同种电荷

(2)静电感应:把电荷移近不带电的导体,可以使导体带电的现象,叫做静电感应.

3、接触带电

3、接触带电

接触后

再分开

+Q

+Q

接触后

再分开

+Q

-3Q

-Q

-Q

实质:电荷从一个物体转移到另一个物体

规律:两个完全相同的带电导体,接触后再分开,二者将原来所带电量的总和平均分配

Q

Q

从 18 世纪起,人们开始经常使用一种叫作验电器的简单装置来检测物体是否带电。

做一做:

1.制作验电器材料:导体棒、玻璃瓶、两片金属箔、金属丝和绝缘塞。

2.制作两个关键点:一是绝缘塞的绝缘性能要好;二是两片金属箔要既轻又硬,张开合拢灵活。

制作过程:如图玻璃瓶内有两片金属箔,用金属丝挂在一根导体棒的下端,棒的上端穿过绝缘的瓶塞从瓶口伸出就制成了验电器。

思考讨论1:是否只有当带电体与导体棒的上端直接接触时,金属箔片才开始张开?解释下面将要看到的现象。

思考讨论2:验电器能检验电荷的种类吗?怎样检验?

把金属箔换成指针,并用金属制作外壳,这样的验电器又叫作静电计。

静电计是通过静电感应检测带电体带电的相对数量的静电仪器。

验电器

静电计

电荷守恒定律

肆

1.三种起电方法:

2.起电的本质:

摩擦起电、感应起电、接触起电

无论是哪种起电方式,其本质都是将正、负电荷分开,使电荷发生转移,并不是创造电荷.

表述一:

电荷既不能创造,也不能消灭,它只能从一个物体转移到另一个物体,或从物体的一部分转移到另一部分,在转移的过程中,系统的电荷总数保持不变.

表述二:

一个与外界没有电荷交换的系统,电荷的代数和总是保持不变。

元电荷

伍

2、元电荷的值:

1、元电荷:一个电子所带电量为元电荷

3、比荷:带电体的电荷量与质量的比值叫做比荷

最早由美国科学家密立根测得

所有带电体所带电荷量只能是元电荷的整数倍

课堂练习

陆

1.关于元电荷的理解,下列说法正确的是( )

A.元电荷就是电子 B.元电荷就是中子

C.元电荷就是质子 D.物体所带的电荷量只能是元电荷的整数倍

D

【答案】D

【详解】ABC.元电荷是自然界最小的电量,其数值与电子的电荷量数值相等。故ABC错误;

D.任何带电体所带电荷都等于元电荷或者是元电荷的整数倍,故D正确。故选D。

2.如图所示,小杜同学用与丝绸摩擦过的玻璃棒接触验电器的金属球,看到验电器的金属箔张开,在这个过程中( )

A.玻璃棒和验电器都带负电荷

B.玻璃棒带正电荷,验电器带负电荷

C.用丝绸摩擦过的玻璃棒产生了电荷

D.金属箔张开是因为同种电荷相排斥

D

【答案】D

【详解】AB.用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,玻璃棒和验电器接触后二者都带正电,故A、B错误;

C.摩擦起电的实质是电荷的转移,并不能创造电荷,故C错误;

D.金属箔张开是因为同种电荷相排斥,故D正确。

故选D。

3.如图所示,真空中有两个完全相同的金属球A和B,A球电荷量为+Q,B球不带电,电子电荷量为e,将B球向左移动与A球接触后再分开。下列说法正确的是( )

A.接触前B球左侧感应出正电荷

B.分开后两球带等量异种电荷

C.接触过程中A球失去电子

D.接触过程中有个电子发生转移

D

【答案】D

【详解】A.由于静电感应,接触前B球左侧感应出负电荷,故A错误;

B.完全相同的带电小球接触时,若是同种电荷则将总电量平分,若是异种电荷则先中和然后将剩余电量平分,所以分开后两球带等量同种电荷,故B错误;

CD.两球接触后再分开,B球上电子转移到A球上,最终两球电荷相同,电荷量都为,则转移电子数为故C错误,D正确。故选D。

4.如图所示,原来不带电的绝缘金属导体MN,在其两端下悬挂金属验电箔,现使一带正电的金属小球靠近M端,下列说法正确的是( )

A.只有M端的验电箔张开,N端带负电

B.只有N端的验电箔张开,N端带正电

C.两端的验电箔都张开,M端带负电,N端带正电

D.两端的验电箔都张开,两端的验电箔都带正电

C

【答案】C

【详解】金属导体处在正电荷的电场中,由于静电感应现象,金属导体的M端要感应出负电荷,在导体的N端会出现正电荷,所以导体两端的验电箔都张开,且M端带负电,N端带正电。

故选C。

5.下列有关起电的说法正确的是( )

A.摩擦起电,说明电荷是可以创造的

B.摩擦起电时,物体带负电荷是因为在摩擦过程中此物体得到了电子

C.感应起电,是电荷从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量是不守恒的

D.等量的正、负电荷可以中和,说明电荷是可以被消灭的

B

【答案】B

【详解】AB.摩擦起电时,并没有产生新电荷,而是正负电荷的分离,由于不同物质对电子的束缚本领不同,相互摩擦时,对电子束缚本领强的物体,得到电子而带负电,失去电子的物体带正电,A错误,B正确;

C.感应起电,是电荷从物体的一部分转移到另一部分,电荷的总量是守恒的,C错误;

D.等量的正、负电荷可以中和,对外不显电性,但正、负电荷并没有消失,D错误。

故选B。

谢谢观看

同课章节目录

- 第九章 静电场及其应用

- 1 电荷

- 2 库仑定律

- 3 电场 电场强度

- 4 静电的防止与利用

- 第十章 静电场中的能量

- 1 电势能和电势

- 2 电势差

- 3 电势差与电场强度的关系

- 4 电容器的电容

- 5 带电粒子在电场中的运动

- 第十一章 电路及其应用

- 1 电源和电流

- 2 导体的电阻

- 3 实验:导体电阻率的测量

- 4 串联电路和并联电路

- 5 实验:练习使用多用电表

- 第十二章 电能 能量守恒定律

- 1 电路中的能量转化

- 2 闭合电路的欧姆定律

- 3 实验:电池电动势和内阻的测量

- 4 能源与可持续发展

- 第十三章 电磁感应与电磁波初步

- 1 磁场 磁感线

- 2 磁感应强度 磁通量

- 3 电磁感应现象及应用

- 4 电磁波的发现及应用

- 5 能量量子化