中考一轮复习 第23首 蒹葭 课件

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

蒹葭

《诗经》

[2021备用卷]

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

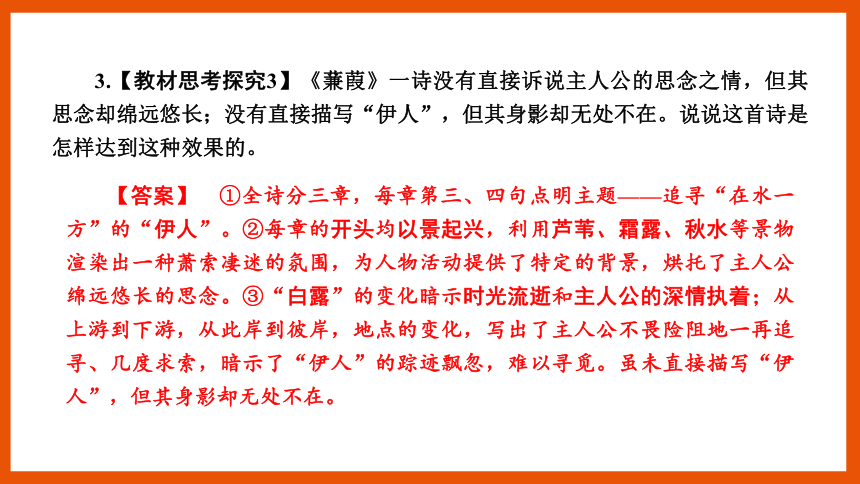

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

思

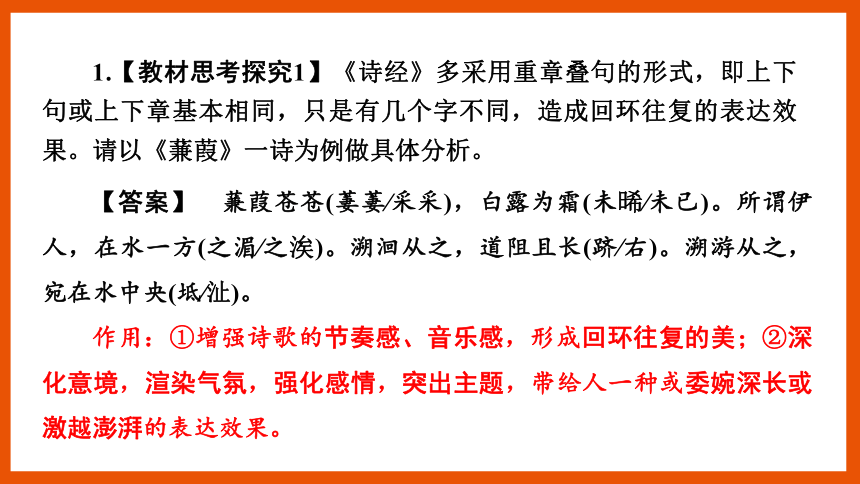

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

议

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

展

【答案】 蒹葭苍苍(萋萋∕采采),白露为霜(未晞∕未已)。所谓伊人,在水一方(之湄∕之涘)。溯洄从之,道阻且长(跻∕右)。溯游从之,宛在水中央(坻∕沚)。

作用:①增强诗歌的节奏感、音乐感,形成回环往复的美;②深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题,带给人一种或委婉深长或激越澎湃的表达效果。

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

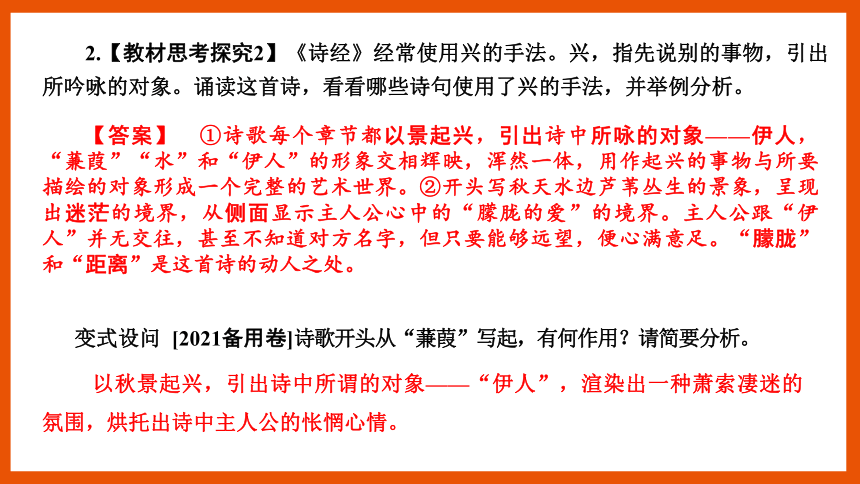

【答案】 ①诗歌每个章节都以景起兴,引出诗中所咏的对象——伊人, “蒹葭”“水”和“伊人”的形象交相辉映,浑然一体,用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。②开头写秋天水边芦苇丛生的景象,呈现出迷茫的境界,从侧面显示主人公心中的“朦胧的爱”的境界。主人公跟“伊人”并无交往,甚至不知道对方名字,但只要能够远望,便心满意足。“朦胧”和“距离”是这首诗的动人之处。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

变式设问 [2021备用卷]诗歌开头从“蒹葭”写起,有何作用?请简要分析。

以秋景起兴,引出诗中所谓的对象——“伊人”,渲染出一种萧索凄迷的氛围,烘托出诗中主人公的怅惘心情。

【答案】 ①全诗分三章,每章第三、四句点明主题——追寻“在水一方”的“伊人”。②每章的开头均以景起兴,利用芦苇、霜露、秋水等景物渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物活动提供了特定的背景,烘托了主人公绵远悠长的思念。③“白露”的变化暗示时光流逝和主人公的深情执着;从上游到下游,从此岸到彼岸,地点的变化,写出了主人公不畏险阻地一再追寻、几度求索,暗示了“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。虽未直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

“跻”是高而陡的意思,表现出追寻之路的艰险,侧面烘托出主人公的深情执着。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

①若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公对意中人的倾慕,以及可望而不可即的惆怅之情。②若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出一个为了理想上下求索、不畏艰险、矢志不渝的青年形象。

变式设问 [2021备用卷]有人有物方为图景。请品读《蒹葭》中的时间推移、地点转换的内容,概括男主人公(追求者)的形象。

对爱情坚定、执着。不论时间如何推移,他都深爱着“伊人”,不变心;不论道路多么艰险,他都无所畏惧,不动摇。

【比较阅读】

1.《关雎》与《蒹葭》这两首诗的抒情主人公有何相似之处?

2.【教参问题探究】《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

1.《关雎》与《蒹葭》这两首诗的抒情主人公有何相似之处?

两首诗的抒情主人公都表现出执着、热烈的特点。《关雎》的主人公为了意中人辗转难眠,想象热恋的美好时光和举行婚礼的欢乐场面,大胆执着地追求爱情和婚姻;《蒹葭》的主人公面对可望而不可即的“伊人”,在追寻的道路上不畏险阻,几度求索,展现出坚定和执着的精神。

【答】相同点:①《关雎》和《蒹葭》都属于《诗经》中的“国风”,都是当时的民歌;②都运用了“兴”的手法,借景抒情,托物寄意;③都大量使用重章叠句的艺术形式,反复咏唱;④在语言形式上大多四言一句,二二拍,一般隔句用韵,但并不拘泥,而是富于变化;⑤都使用了双声叠韵词,富于声韵美。

不同点:①《关雎》是一首热情的恋歌,表现了对爱情和婚姻大胆执着的追求,感情坦率朴素、健康明朗、热烈浓郁;《蒹葭》一诗则含蓄委婉地抒发了对可望而不可即的“伊人”的无限情意,全诗充满难言的惆怅和伤感。②《关雎》叙事线索明晰,画面形象可见;《蒹葭》意境含蓄,场景朦胧,情感韵味更加浓郁。

2.【教参问题探究】《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

评

【主旨情感】

这首抒情诗,意境含蓄,场景朦胧,情感韵味浓郁,含蓄委婉地抒发了主人公对可望而不可即的“伊人”的无限情意,全诗充满难言的惆怅与伤感。

评

1.[2023广东深圳期中]班级同学将《蒹葭》(《诗经·秦风》)拍摄成微电影,下表是镜头脚本设计,其中设计不妥的一项是( )

微电影镜头脚本设计

A.画面:由景及人,深秋露重霜浓,水边芦苇苍苍,诗人冒着秋寒徘徊岸边,思慕的人在水一方。

B.摄法:《蒹葭》采用重章叠句的形式,回环往复,上下句或上下章基本相同,因此,拍摄时不用考虑时间变化,拍一个画面即可。

C.音乐:《蒹葭》以景起兴,利用芦苇、霜露、秋水等渲染出萧索凄迷的氛围,可以选择婉转、舒缓、哀伤的背景音乐。

D.演绎:男演员应演出不畏险阻、几度求索的深情与执着;女演员应演出踪迹飘忽,难以寻觅的朦胧美感。

B

【解析】考查诗歌内容理解和辨析。B项有误,“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”写出时间的推移,所以拍摄时需要考虑时间变化;故选B。

检

2.默写

(1)[2022江西九江期末]《蒹葭》第一章中,描写秋天水边景色,烘托主人公怅然若有所思的心情的句子是:__________,___________。

(2)[2022福建福州期中]《蒹葭》中“__________,___________,__________,___________。”男主人公追寻之路艰险而又漫长,对方总是可望而不可即,但他没有放弃,表现出坚定而又执着的思慕之情。

蒹葭苍苍 白露为霜

溯洄从之 道阻且长

溯游从之 宛在水中央

检

蒹葭

《诗经》

[2021备用卷]

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

思

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

议

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

展

【答案】 蒹葭苍苍(萋萋∕采采),白露为霜(未晞∕未已)。所谓伊人,在水一方(之湄∕之涘)。溯洄从之,道阻且长(跻∕右)。溯游从之,宛在水中央(坻∕沚)。

作用:①增强诗歌的节奏感、音乐感,形成回环往复的美;②深化意境,渲染气氛,强化感情,突出主题,带给人一种或委婉深长或激越澎湃的表达效果。

1.【教材思考探究1】《诗经》多采用重章叠句的形式,即上下句或上下章基本相同,只是有几个字不同,造成回环往复的表达效果。请以《蒹葭》一诗为例做具体分析。

【答案】 ①诗歌每个章节都以景起兴,引出诗中所咏的对象——伊人, “蒹葭”“水”和“伊人”的形象交相辉映,浑然一体,用作起兴的事物与所要描绘的对象形成一个完整的艺术世界。②开头写秋天水边芦苇丛生的景象,呈现出迷茫的境界,从侧面显示主人公心中的“朦胧的爱”的境界。主人公跟“伊人”并无交往,甚至不知道对方名字,但只要能够远望,便心满意足。“朦胧”和“距离”是这首诗的动人之处。

2.【教材思考探究2】《诗经》经常使用兴的手法。兴,指先说别的事物,引出所吟咏的对象。诵读这首诗,看看哪些诗句使用了兴的手法,并举例分析。

变式设问 [2021备用卷]诗歌开头从“蒹葭”写起,有何作用?请简要分析。

以秋景起兴,引出诗中所谓的对象——“伊人”,渲染出一种萧索凄迷的氛围,烘托出诗中主人公的怅惘心情。

【答案】 ①全诗分三章,每章第三、四句点明主题——追寻“在水一方”的“伊人”。②每章的开头均以景起兴,利用芦苇、霜露、秋水等景物渲染出一种萧索凄迷的氛围,为人物活动提供了特定的背景,烘托了主人公绵远悠长的思念。③“白露”的变化暗示时光流逝和主人公的深情执着;从上游到下游,从此岸到彼岸,地点的变化,写出了主人公不畏险阻地一再追寻、几度求索,暗示了“伊人”的踪迹飘忽,难以寻觅。虽未直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。

3.【教材思考探究3】《蒹葭》一诗没有直接诉说主人公的思念之情,但其思念却绵远悠长;没有直接描写“伊人”,但其身影却无处不在。说说这首诗是怎样达到这种效果的。

“跻”是高而陡的意思,表现出追寻之路的艰险,侧面烘托出主人公的深情执着。

4.请赏析“溯洄从之,道阻且跻”中“跻”的表达效果。

5.自古以来,人们对《蒹葭》的主题有多重理解。若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公怎样的情感?若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出主人公怎样的形象?

①若把“伊人”理解为“意中人”,诗歌表达了主人公对意中人的倾慕,以及可望而不可即的惆怅之情。②若把“伊人”理解为“理想”,诗歌塑造出一个为了理想上下求索、不畏艰险、矢志不渝的青年形象。

变式设问 [2021备用卷]有人有物方为图景。请品读《蒹葭》中的时间推移、地点转换的内容,概括男主人公(追求者)的形象。

对爱情坚定、执着。不论时间如何推移,他都深爱着“伊人”,不变心;不论道路多么艰险,他都无所畏惧,不动摇。

【比较阅读】

1.《关雎》与《蒹葭》这两首诗的抒情主人公有何相似之处?

2.【教参问题探究】《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

1.《关雎》与《蒹葭》这两首诗的抒情主人公有何相似之处?

两首诗的抒情主人公都表现出执着、热烈的特点。《关雎》的主人公为了意中人辗转难眠,想象热恋的美好时光和举行婚礼的欢乐场面,大胆执着地追求爱情和婚姻;《蒹葭》的主人公面对可望而不可即的“伊人”,在追寻的道路上不畏险阻,几度求索,展现出坚定和执着的精神。

【答】相同点:①《关雎》和《蒹葭》都属于《诗经》中的“国风”,都是当时的民歌;②都运用了“兴”的手法,借景抒情,托物寄意;③都大量使用重章叠句的艺术形式,反复咏唱;④在语言形式上大多四言一句,二二拍,一般隔句用韵,但并不拘泥,而是富于变化;⑤都使用了双声叠韵词,富于声韵美。

不同点:①《关雎》是一首热情的恋歌,表现了对爱情和婚姻大胆执着的追求,感情坦率朴素、健康明朗、热烈浓郁;《蒹葭》一诗则含蓄委婉地抒发了对可望而不可即的“伊人”的无限情意,全诗充满难言的惆怅和伤感。②《关雎》叙事线索明晰,画面形象可见;《蒹葭》意境含蓄,场景朦胧,情感韵味更加浓郁。

2.【教参问题探究】《关雎》和《蒹葭》在内容情感和表现形式上有什么异同?

评

【主旨情感】

这首抒情诗,意境含蓄,场景朦胧,情感韵味浓郁,含蓄委婉地抒发了主人公对可望而不可即的“伊人”的无限情意,全诗充满难言的惆怅与伤感。

评

1.[2023广东深圳期中]班级同学将《蒹葭》(《诗经·秦风》)拍摄成微电影,下表是镜头脚本设计,其中设计不妥的一项是( )

微电影镜头脚本设计

A.画面:由景及人,深秋露重霜浓,水边芦苇苍苍,诗人冒着秋寒徘徊岸边,思慕的人在水一方。

B.摄法:《蒹葭》采用重章叠句的形式,回环往复,上下句或上下章基本相同,因此,拍摄时不用考虑时间变化,拍一个画面即可。

C.音乐:《蒹葭》以景起兴,利用芦苇、霜露、秋水等渲染出萧索凄迷的氛围,可以选择婉转、舒缓、哀伤的背景音乐。

D.演绎:男演员应演出不畏险阻、几度求索的深情与执着;女演员应演出踪迹飘忽,难以寻觅的朦胧美感。

B

【解析】考查诗歌内容理解和辨析。B项有误,“白露为霜”“白露未晞”“白露未已”写出时间的推移,所以拍摄时需要考虑时间变化;故选B。

检

2.默写

(1)[2022江西九江期末]《蒹葭》第一章中,描写秋天水边景色,烘托主人公怅然若有所思的心情的句子是:__________,___________。

(2)[2022福建福州期中]《蒹葭》中“__________,___________,__________,___________。”男主人公追寻之路艰险而又漫长,对方总是可望而不可即,但他没有放弃,表现出坚定而又执着的思慕之情。

蒹葭苍苍 白露为霜

溯洄从之 道阻且长

溯游从之 宛在水中央

检

同课章节目录