中考一轮复习 第25首 茅屋为秋风所破歌 课件

文档属性

| 名称 | 中考一轮复习 第25首 茅屋为秋风所破歌 课件 |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 208.1KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 12:11:09 | ||

图片预览

文档简介

(共16张PPT)

茅屋为秋风所破歌

[唐]杜 甫

[十年未考]

杜甫,字( ),号( ),世称杜少陵,因做过工部员外郎,所以又被称为( ),他是唐代伟大的( )诗人,与( )齐名,并成为“李杜”。他的诗作总体上反映了唐王朝由盛而衰的变化过程,号称“( )”,他本人也被后世尊称为“( )”。其诗以古体、律诗见长,风格多样,而以( )为主。有《杜工部集》。

杜甫在文学史上留下了著名的“三吏”“三别”,反映了“安史之乱” 给人民带来的苦难,其中“三吏”是指( )、( )、( ) ,“三别”是指( )、( )、( )。

子美

少陵野老

杜工部

现实主义

李白

诗史

诗圣

沉郁顿挫

《石壕吏》

《新安吏》

《潼关吏》

《新婚别》

《无家别》

《垂老别》

作者简介

导

安史之乱导致社会动荡,民不聊生。759年,杜甫一家辗转流落到四川成都,靠朋友的资助在浣花溪畔盖了一所茅屋,暂时有了安身之处,但生活依旧清苦。

不料到了八月,大风破屋,大雨又接踵而至。杜甫长夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗篇。诗中写的是自己的数间茅屋,表现的却是忧国忧民的情怀。

背景简介

导

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

思

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

议

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

展

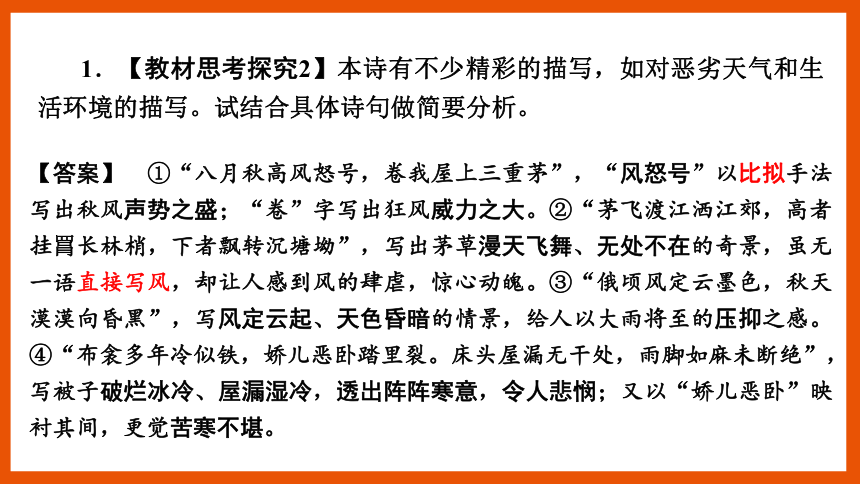

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

【答案】 ①“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”,“风怒号”以比拟手法写出秋风声势之盛;“卷”字写出狂风威力之大。②“茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳”,写出茅草漫天飞舞、无处不在的奇景,虽无一语直接写风,却让人感到风的肆虐,惊心动魄。③“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”,写风定云起、天色昏暗的情景,给人以大雨将至的压抑之感。④“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”,写被子破烂冰冷、屋漏湿冷,透出阵阵寒意,令人悲悯;又以“娇儿恶卧”映衬其间,更觉苦寒不堪。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

示例:“风怒号”运用比拟的修辞手法,从听觉角度写出秋风之狂;“卷”“飞”“渡”“洒”等动词从视觉角度写出狂风对茅草屋的破坏力度之强,突出秋风之狂。

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

示例:①叹息自己生活无依;②叹息自己一生奔波,到老却一事无成;③叹息自己怀抱远大理想,却无力改变家庭和国家的命运;④叹息社会动荡给人民带来的深重苦难。(任答两点即可)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

①运用环境描写,渲染阴沉压抑的雨前景象,为下文写夜雨做铺垫;②烘托诗人暗淡愁惨的心境。

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

运用比喻的修辞手法,形象地写出了秋雨的细密连绵,侧面表现出诗人生活的凄苦。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

①这两句诗将个人遭遇和时代背景巧妙地结合在一起,揭示出诗人悲惨处境的社会原因。②为诗歌结尾诗人由己及人,联想到其他寒士的类似境遇,抒发忧国忧民情怀做铺垫。

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

【答案】 ①结尾的议论和抒情起到升华主旨的作用。②本诗写诗人在一场暴风雨中的经历,但诗人推己及人,从个人遭际联想到要为天下寒士谋取温饱,体现出广济苍生的博大胸怀,使诗歌具有深广的社会历史意义;③而且诗人没有抽象地议论和抒情,而是借助“广厦千万间”“风雨不动安如山”这样具体、鲜明的形象,以及“吾庐独破受冻死亦足”这样真挚而感人的呼告,使抒情更形象、更强烈、更感人。

【结构导图】

评

【主旨情感】

诗人通过描写自己在一场暴风雨中的悲惨遭遇,推己及人想到了饱经战乱、流离失所的广大人民,表现了诗人忧国忧民、体察人间冷暖的济世情怀。

评

1.本诗是一首叙事诗,先写狂风破屋的焦虑,再写面对①__________的愤懑无奈,接着写遭受夜雨的痛苦,最后诗人在沉思中振作起来,祈求广厦庇寒士,表达了诗人②__________的情怀。

群童偷茅

忧国忧民

检

2.这首诗中,诗圣杜甫由自身遭遇想到“天下寒士”的冷暖,体现了“推己及人”的济世情怀。下列最契合这种情怀的一项是( )

A.故人不独亲其亲,不独子其子。(《大道之行也》)

B.子非我,安知我不知鱼之乐?(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

C.不义而富且贵,于我如浮云。(《〈论语〉十二章》)

D.多助之至,天下顺之。(《得道多助,失道寡助》)

A

检

3.默写

(1)[2023河南中考]杜甫寄身漏雨的茅屋却为他人疾呼“________________,____________________”(《茅屋为秋风所破歌》)。

(2)[2020四川绵阳中考]杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中描写大风过后,黑云涌动,天空阴沉迷蒙,秋雨即将到来的两句是:“_____________________,_________________。”

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

评

茅屋为秋风所破歌

[唐]杜 甫

[十年未考]

杜甫,字( ),号( ),世称杜少陵,因做过工部员外郎,所以又被称为( ),他是唐代伟大的( )诗人,与( )齐名,并成为“李杜”。他的诗作总体上反映了唐王朝由盛而衰的变化过程,号称“( )”,他本人也被后世尊称为“( )”。其诗以古体、律诗见长,风格多样,而以( )为主。有《杜工部集》。

杜甫在文学史上留下了著名的“三吏”“三别”,反映了“安史之乱” 给人民带来的苦难,其中“三吏”是指( )、( )、( ) ,“三别”是指( )、( )、( )。

子美

少陵野老

杜工部

现实主义

李白

诗史

诗圣

沉郁顿挫

《石壕吏》

《新安吏》

《潼关吏》

《新婚别》

《无家别》

《垂老别》

作者简介

导

安史之乱导致社会动荡,民不聊生。759年,杜甫一家辗转流落到四川成都,靠朋友的资助在浣花溪畔盖了一所茅屋,暂时有了安身之处,但生活依旧清苦。

不料到了八月,大风破屋,大雨又接踵而至。杜甫长夜难眠,感慨万千,写下了这篇脍炙人口的诗篇。诗中写的是自己的数间茅屋,表现的却是忧国忧民的情怀。

背景简介

导

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

思

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

议

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

展

1.【教材思考探究2】本诗有不少精彩的描写,如对恶劣天气和生活环境的描写。试结合具体诗句做简要分析。

【答案】 ①“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅”,“风怒号”以比拟手法写出秋风声势之盛;“卷”字写出狂风威力之大。②“茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳”,写出茅草漫天飞舞、无处不在的奇景,虽无一语直接写风,却让人感到风的肆虐,惊心动魄。③“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”,写风定云起、天色昏暗的情景,给人以大雨将至的压抑之感。④“布衾多年冷似铁,娇儿恶卧踏里裂。床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”,写被子破烂冰冷、屋漏湿冷,透出阵阵寒意,令人悲悯;又以“娇儿恶卧”映衬其间,更觉苦寒不堪。

2.诗的第一节是怎样描绘秋风之狂的?

示例:“风怒号”运用比拟的修辞手法,从听觉角度写出秋风之狂;“卷”“飞”“渡”“洒”等动词从视觉角度写出狂风对茅草屋的破坏力度之强,突出秋风之狂。

3.品读“唇焦口燥呼不得,归来倚杖自叹息”两句,结合诗人生平,揣摩诗人叹息的内容。(任写两点)

示例:①叹息自己生活无依;②叹息自己一生奔波,到老却一事无成;③叹息自己怀抱远大理想,却无力改变家庭和国家的命运;④叹息社会动荡给人民带来的深重苦难。(任答两点即可)

4.“俄顷风定云墨色,秋天漠漠向昏黑”在诗中有什么作用?

①运用环境描写,渲染阴沉压抑的雨前景象,为下文写夜雨做铺垫;②烘托诗人暗淡愁惨的心境。

5.请从修辞的角度赏析“床头屋漏无干处,雨脚如麻未断绝”。

运用比喻的修辞手法,形象地写出了秋雨的细密连绵,侧面表现出诗人生活的凄苦。

6.“自经丧乱少睡眠,长夜沾湿何由彻”两句诗对表现诗歌主题有何作用?

①这两句诗将个人遭遇和时代背景巧妙地结合在一起,揭示出诗人悲惨处境的社会原因。②为诗歌结尾诗人由己及人,联想到其他寒士的类似境遇,抒发忧国忧民情怀做铺垫。

7.【教材思考探究1】《茅屋为秋风所破歌》是杜甫在安史之乱中的名作,表现了诗人对战争的控诉和对民生疾苦的关怀。全诗先描述个人遭际,结尾处借助议论和抒情升华。试结合作品分析这种写法的表达效果。

【答案】 ①结尾的议论和抒情起到升华主旨的作用。②本诗写诗人在一场暴风雨中的经历,但诗人推己及人,从个人遭际联想到要为天下寒士谋取温饱,体现出广济苍生的博大胸怀,使诗歌具有深广的社会历史意义;③而且诗人没有抽象地议论和抒情,而是借助“广厦千万间”“风雨不动安如山”这样具体、鲜明的形象,以及“吾庐独破受冻死亦足”这样真挚而感人的呼告,使抒情更形象、更强烈、更感人。

【结构导图】

评

【主旨情感】

诗人通过描写自己在一场暴风雨中的悲惨遭遇,推己及人想到了饱经战乱、流离失所的广大人民,表现了诗人忧国忧民、体察人间冷暖的济世情怀。

评

1.本诗是一首叙事诗,先写狂风破屋的焦虑,再写面对①__________的愤懑无奈,接着写遭受夜雨的痛苦,最后诗人在沉思中振作起来,祈求广厦庇寒士,表达了诗人②__________的情怀。

群童偷茅

忧国忧民

检

2.这首诗中,诗圣杜甫由自身遭遇想到“天下寒士”的冷暖,体现了“推己及人”的济世情怀。下列最契合这种情怀的一项是( )

A.故人不独亲其亲,不独子其子。(《大道之行也》)

B.子非我,安知我不知鱼之乐?(《庄子与惠子游于濠梁之上》)

C.不义而富且贵,于我如浮云。(《〈论语〉十二章》)

D.多助之至,天下顺之。(《得道多助,失道寡助》)

A

检

3.默写

(1)[2023河南中考]杜甫寄身漏雨的茅屋却为他人疾呼“________________,____________________”(《茅屋为秋风所破歌》)。

(2)[2020四川绵阳中考]杜甫在《茅屋为秋风所破歌》中描写大风过后,黑云涌动,天空阴沉迷蒙,秋雨即将到来的两句是:“_____________________,_________________。”

安得广厦千万间 大庇天下寒士俱欢颜

俄顷风定云墨色 秋天漠漠向昏黑

评

同课章节目录