3.1 DNA是主要的遗传物质-课后训练-(人教版2019必修二)(含解析)

文档属性

| 名称 | 3.1 DNA是主要的遗传物质-课后训练-(人教版2019必修二)(含解析) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 673.6KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 人教版(2019) | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

3.1 DNA是主要的遗传物质

[基础达标]

题组一 肺炎链球菌的转化实验

1.下列关于“肺炎链球菌体外转化实验”的叙述,正确的是( )

A.该实验证明了DNA是主要的遗传物质

B.经DNA酶处理过的S型细菌提取物不能使R型细菌转化为S型细菌

C.发生转化的S型细菌与原S型菌遗传信息完全相同

D.该实验只能证明S型细菌体内存在转化因子

2.(2024·吉林白山期中)下列关于格里菲思肺炎链球菌转化实验的叙述,错误的是( )

A.将加热致死的S型细菌注入小鼠体内不会导致小鼠死亡

B.注射活的或致死的R型细菌都不会引起小鼠死亡

C.将R型活细菌和加热致死的S型细菌混合注射到小鼠体内,死亡小鼠体内不能分离得到R型细菌

D.该实验证明已经加热致死的S型细菌中存在某种促进R型活细菌转化的因子

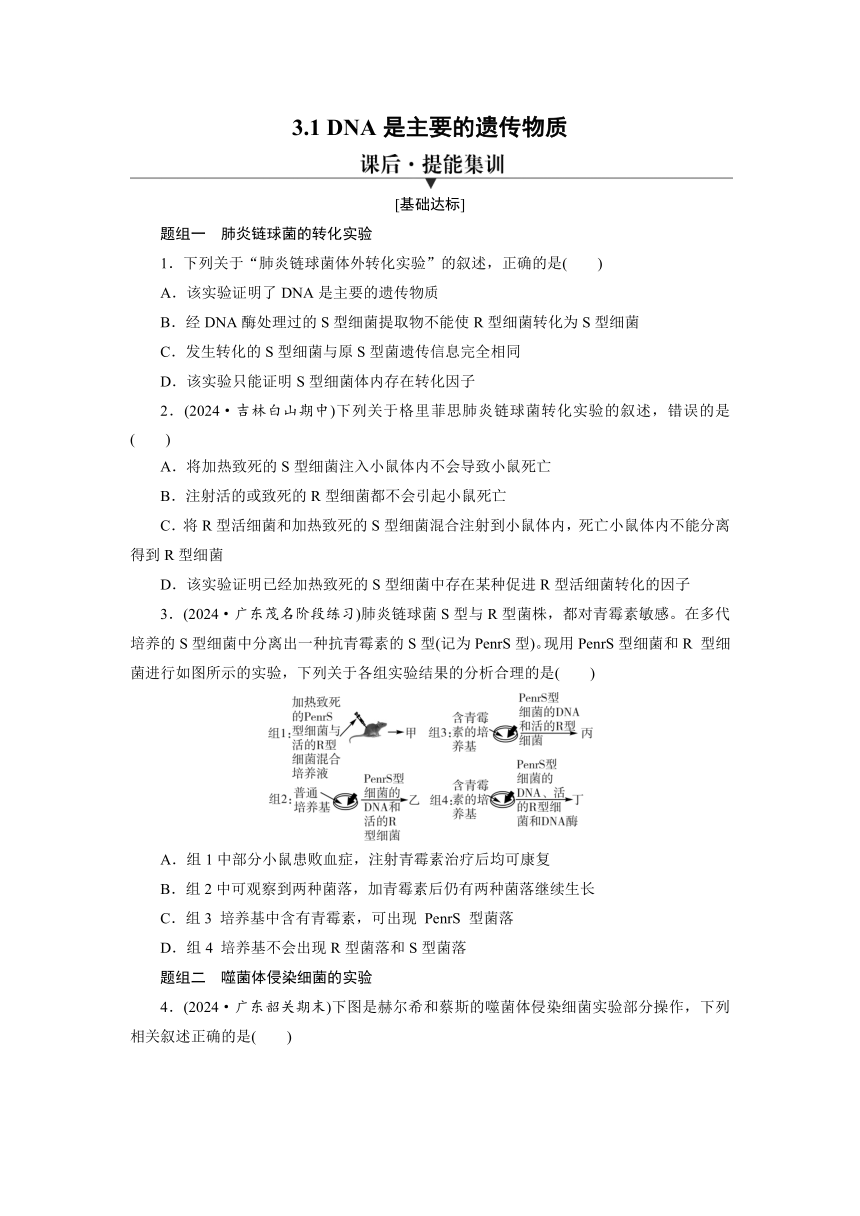

3.(2024·广东茂名阶段练习)肺炎链球菌S型与R型菌株,都对青霉素敏感。在多代培养的S型细菌中分离出一种抗青霉素的S型(记为PenrS型)。现用PenrS型细菌和R 型细菌进行如图所示的实验,下列关于各组实验结果的分析合理的是( )

A.组1中部分小鼠患败血症,注射青霉素治疗后均可康复

B.组2中可观察到两种菌落,加青霉素后仍有两种菌落继续生长

C.组3 培养基中含有青霉素,可出现 PenrS 型菌落

D.组4 培养基不会出现R型菌落和S型菌落

题组二 噬菌体侵染细菌的实验

4.(2024·广东韶关期末)下图是赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验部分操作,下列相关叙述正确的是( )

A.实验中的噬菌体要先在含有32P的培养基中进行培养

B.实验中上清液有放射性是由于搅拌和离心不充分

C.噬菌体在细菌内以氨基酸为原料合成蛋白质外壳

D.实验中的子代噬菌体仍能检测到放射性

5.(2024·广东汕尾期末)用被放射性同位素35S标记的T2噬菌体和32P标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,经过短时间的保温后,用搅拌器搅拌、离心,检查上清液和沉淀物中的放射性物质。下列分析正确的是( )

A.35S 主要在上清液中,32P 主要在沉淀物中

B.35S 主要在沉淀物中,32P 主要在上清液中

C.35S 和32P都主要在沉淀物中

D.35S 和32P都主要在上清液中

题组三 DNA是主要的遗传物质

6.(2024·广东深圳期中)已知烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)都能侵染烟草叶片,且两者都由蛋白质和RNA组成,下图是探索HRV的遗传物质是蛋白质还是RNA的操作流程图。请据图分析下列说法错误的是( )

A.本实验运用了对照原则,c是对照组

B.实验过程中重组病毒的后代是HRV

C.该实验只能说明HRV的遗传物质是RNA

D.c组能说明蛋白质外壳没有侵染能力

7.(2023·广东广州期末)下列关于生物遗传物质的说法正确的是( )

A.只有细胞内的核酸才是携带遗传信息的物质

B.碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息一定相同

C.真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质

D.大肠杆菌体内既有DNA,又有RNA,但以DNA作为遗传物质

[能力提升]

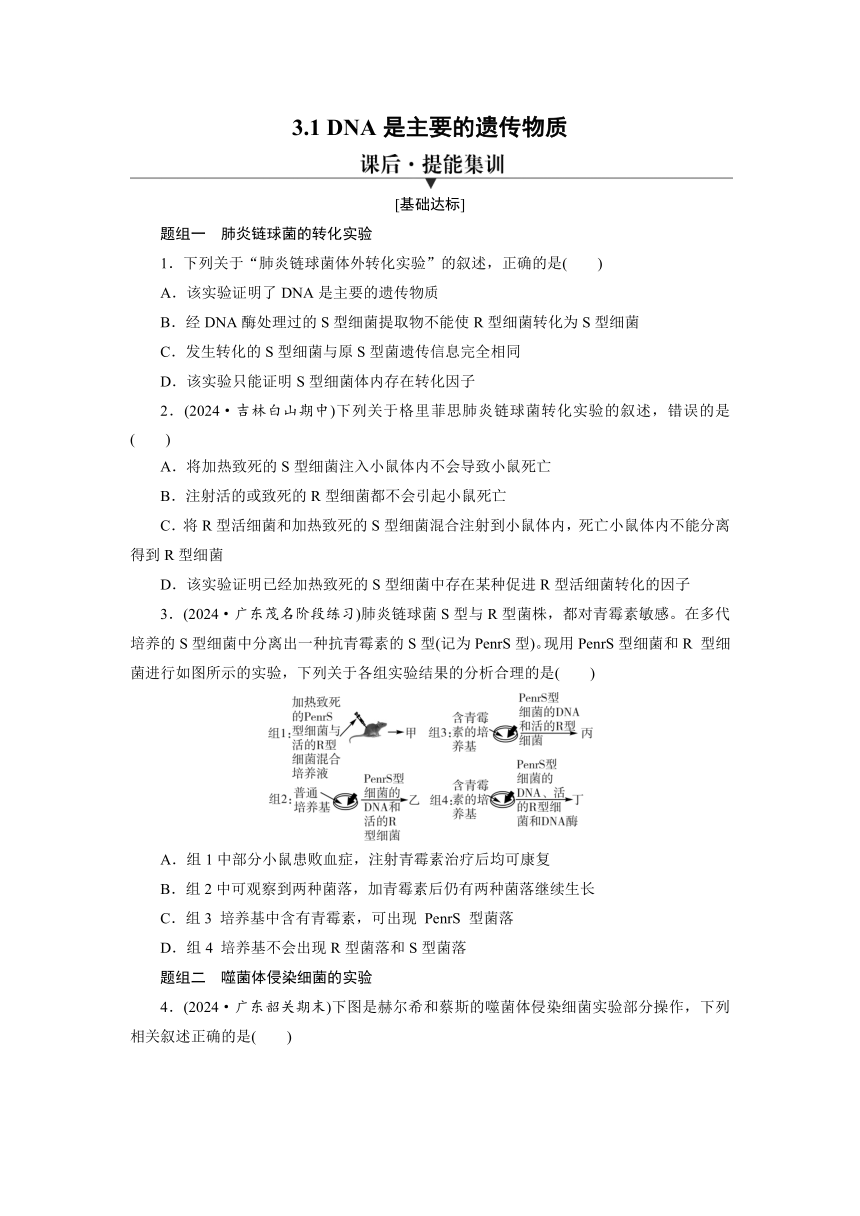

8.(2024·广东江门阶段练习)图甲表示加热致死的S型细菌与R型活细菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化;图乙是噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤示意图。下列相关叙述错误的是( )

A.图甲中的实线代表R型细菌,虚线代表S型细菌

B.据图甲可知,只有一部分R型细菌转化为S型细菌

C.图乙中搅拌的目的是将噬菌体的蛋白质外壳与DNA分开

D.图乙中上清液的放射性很高,沉淀物的放射性很低

9.如图为用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,相关叙述错误的是( )

A.锥形瓶中的培养液用于培养大肠杆菌,其中应不含32P

B.搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与大肠杆菌分离

C.若实验操作正确,放射性主要集中在上清液中

D.仅凭图示实验并不能证明DNA是遗传物质,还需一组用35S标记蛋白质的实验

10.(2024·天津河西三模)“噬菌体侵染大肠杆菌”的实验示意图如图所示。已知在以下实验条件中,该噬菌体在大肠杆菌中每20分钟复制一代,不考虑大肠杆菌裂解,下列叙述正确的是( )

A.提取A组试管Ⅲ沉淀中的子代噬菌体DNA,仅少量DNA含有32P

B.B组试管Ⅲ上清液中的放射性强度与接种后的培养时间成正比

C.离心前应充分搅拌使大肠杆菌裂解,释放出子代噬菌体

D.该实验证明了DNA是主要遗传物质

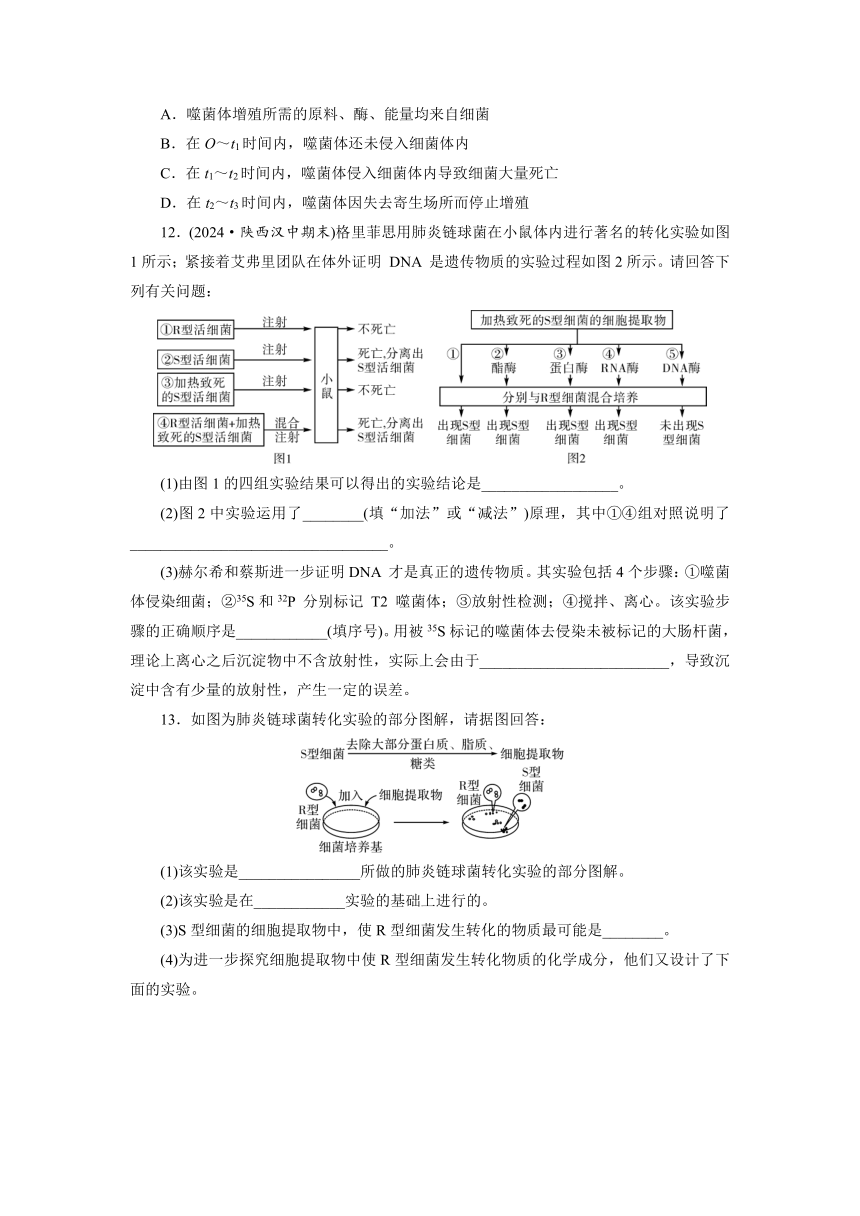

11.在噬菌体侵染细菌的实验中,随着培养时间的延长,培养基内噬菌体与细菌的数量变化如图所示,下列相关叙述错误的是( )

A.噬菌体增殖所需的原料、酶、能量均来自细菌

B.在O~t1时间内,噬菌体还未侵入细菌体内

C.在t1~t2时间内,噬菌体侵入细菌体内导致细菌大量死亡

D.在t2~t3时间内,噬菌体因失去寄生场所而停止增殖

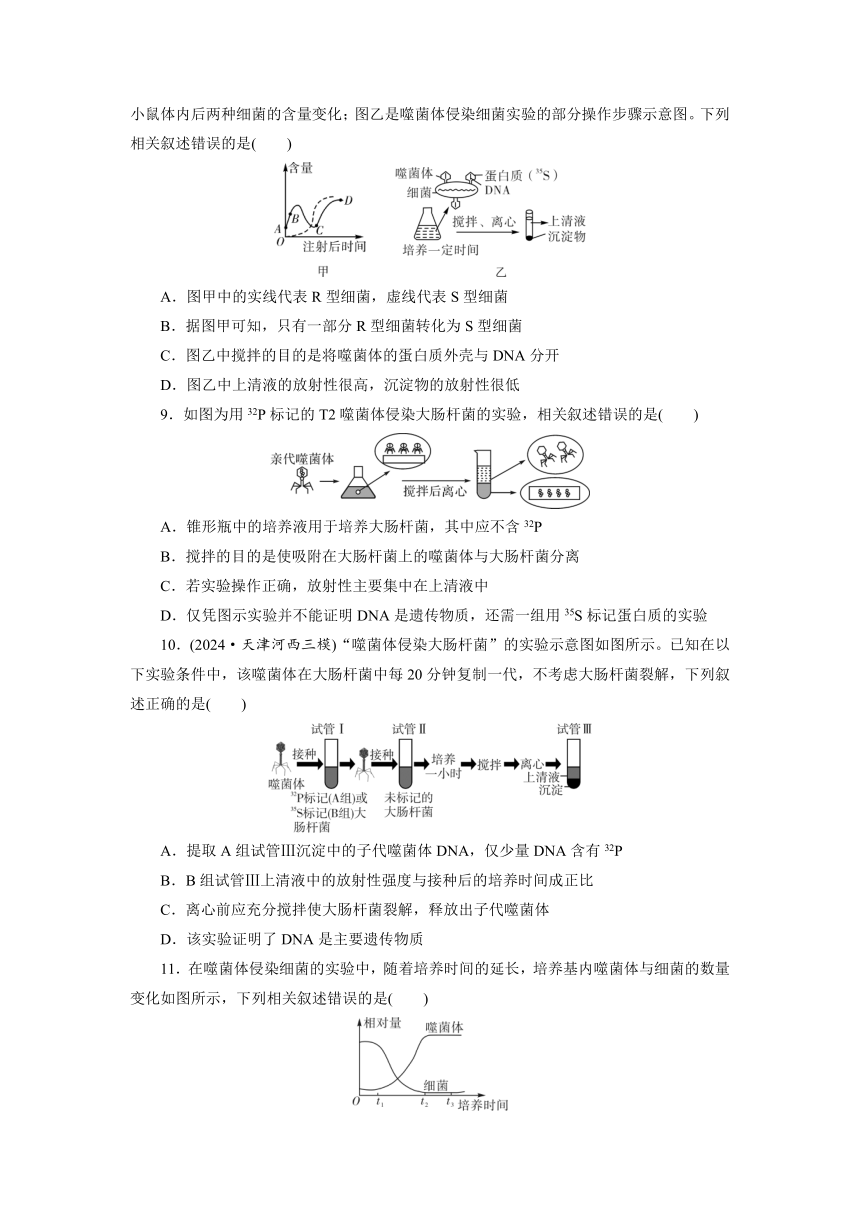

12.(2024·陕西汉中期末)格里菲思用肺炎链球菌在小鼠体内进行著名的转化实验如图1所示;紧接着艾弗里团队在体外证明 DNA 是遗传物质的实验过程如图2所示。请回答下列有关问题:

(1)由图1的四组实验结果可以得出的实验结论是__________________。

(2)图2中实验运用了________(填“加法”或“减法”)原理,其中①④组对照说明了__________________________________。

(3)赫尔希和蔡斯进一步证明DNA 才是真正的遗传物质。其实验包括4个步骤:①噬菌体侵染细菌;②35S和32P 分别标记 T2 噬菌体;③放射性检测;④搅拌、离心。该实验步骤的正确顺序是____________(填序号)。用被35S标记的噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,理论上离心之后沉淀物中不含放射性,实际上会由于_________________________,导致沉淀中含有少量的放射性,产生一定的误差。

13.如图为肺炎链球菌转化实验的部分图解,请据图回答:

(1)该实验是________________所做的肺炎链球菌转化实验的部分图解。

(2)该实验是在____________实验的基础上进行的。

(3)S型细菌的细胞提取物中,使R型细菌发生转化的物质最可能是________。

(4)为进一步探究细胞提取物中使R型细菌发生转化物质的化学成分,他们又设计了下面的实验。

实验中加入DNA酶的目的是________________________。当细胞提取物中加入DNA酶时,他们观察到的实验现象是______________________________。

(5)该实验能够说明__________________。

参考答案

【基础达标】

1.【答案】B

【解析】“肺炎链球菌体外转化实验”证明了DNA是遗传物质,A错误。由于DNA酶使DNA水解成脱氧核苷酸,核苷酸无转化作用,所以不能使R型细菌转化为S型细菌,B正确。转化后的遗传信息不完全相同,C错误。“肺炎链球菌的体内转化实验”可证明S型细菌体内存在转化因子,D错误。

2.【答案】C

【解析】蛋白质是生命活动的主要承担者,因此,加热致死的S型细菌蛋白质被破坏失去毒性,不会导致小鼠死亡,A正确;R型细菌无毒,因此注射活的或致死的R型细菌都不会引起小鼠死亡,B正确;将S型细菌加热致死后与R型细菌混合注入小鼠体内,由于会发生基因重组,R型细菌会转化成S型细菌进而导致小鼠死亡,因此,从死亡小鼠体内能分离得到R型细菌,C错误;格里菲思细菌转化实验证明了存在着某种“转化因子”使R型细菌转化为有毒性的S型细菌,但是并没有证明遗传物质是DNA,D正确。

3.【答案】D

【解析】抗青霉素的S型(PenrS型)细菌的DNA是转化因子,在组1中将加热致死的PenrS型细菌与活的R型活细菌混合注射到小鼠体内,部分活的R型细菌会转化为PenrS型细菌,部分小鼠会患败血症,注射青霉素治疗后,体内有抗青霉素的S型细菌存在的小鼠不能康复,A错误;组2培养基为普通培养基,乙组中可观察到两种菌落,加青霉素后只有PenrS型细菌的菌落能继续生长,B错误;丙组培养基中含有青霉素,R型细菌不能生长,也不能发生转化,所以不会出现菌落,C错误;丁组中因为PenrS型细菌的DNA被DNA酶水解而无转化因子,且R型细菌不抗青霉素,所以无菌落生长,D正确。

4.【答案】C

【解析】噬菌体是病毒,病毒必须寄生在活细胞体内才能增殖,培养基无生物活性,不能在培养基上培养噬菌体,A错误;分析该图可知,搅拌、离心后,上清液中放射性很高,沉淀物中放射性很低,由此推测,该实验是用35S标记噬菌体的蛋白质外壳去侵染细菌,因为噬菌体在侵染细菌时,蛋白质外壳并未进入细菌,所以正常情况下经搅拌离心后,沉淀物中应不含放射性,若由于搅拌和离心不充分,则会导致沉淀物出现放射性,B错误;噬菌体的增殖是以自身遗传物质为模板,利用细菌体内的物质为原料合成子代噬菌体,因此噬菌体在细菌内以氨基酸为原料合成蛋白质外壳,C正确;噬菌体的遗传物质为DNA,分析题图可知,该实验标记的是噬菌体的蛋白质外壳而没有标记噬菌体的DNA,因此子代噬菌体不能检测到放射性,D错误。

5.【答案】A

【解析】35S标记的是T2噬菌体的蛋白质,32P标记的T2噬菌体的DNA,不同标记的噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,由于噬菌体的DNA将注入大肠杆菌体内,其蛋白质外壳在大肠杆菌表面。故蛋白质主要在上清液中,DNA主要在沉淀物中,A正确,B、C、D错误。

6.【答案】A

【解析】a组和b组分别由TMV和HRV直接侵染烟草叶片,属于对照组,c、d、e是实验组,A错误;将TMV的蛋白质外壳和HRV的RNA进行重组,获得重组病毒,其后代是HRV,B正确;该实验只设计用HRV的RNA和TMV的蛋白质外壳重组获得的病毒侵染烟草叶片的实验,因此,该实验只能证明HRV的遗传物质是RNA,C正确;c组蛋白质外壳侵染烟草叶片,没有出现病斑,说明蛋白质外壳没有侵染能力,D正确。

7.【答案】D

【解析】病毒没有细胞结构,但病毒的核酸也是携带遗传信息的物质,A错误;遗传信息是指核酸分子中的碱基排列顺序,所以碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息不一定相同,B错误;有细胞结构的生物以DNA为遗传物质,病毒以DNA或RNA为遗传物质,C错误;大肠杆菌体内含有DNA和RNA,大肠杆菌有细胞结构,以DNA为遗传物质,D正确。

【能力提升】

8.【答案】C

【解析】图甲表示加热致死的S型细菌和R型活细菌混合注射到小鼠体内,开始是R型细菌较多,在小鼠体内扩增,数量上升,后被小鼠免疫系统清除,数量下降,此过程中少部分R型细菌在加热致死的S型细菌DNA作用下转化为S型活细菌,S型活细菌扩增并破坏小鼠的免疫系统,使R型细菌和S型细菌数量重新上升,由此可得实线表示R型细菌,虚线表示S型细菌,A正确;分析图甲可得,S型细菌开始是数量很少,说明只有部分R型细菌转化为S型细菌,B正确;观察图乙可得,噬菌体在侵染细菌时需要先吸附在细菌表面,再将噬菌体DNA注入细菌,离心前搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分开,C错误;35S标记物质为噬菌体的蛋白质外壳,在噬菌体侵染细菌时吸附在大肠杆菌细胞膜上,因此离心后其放射性主要分布在上清液中,上沉淀物中的放射性会很低,D正确。

9.【答案】C

【解析】由于噬菌体已经被32P标记,因此锥形瓶中的培养液用于培养大肠杆菌,其中应不含32P,A正确;搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与大肠杆菌分离,B正确;32P标记的是噬菌体的DNA,噬菌体侵染细菌后DNA进入细菌并随着细菌离心到沉淀物中,因此若实验操作正确,放射性主要集中在沉淀物中,C错误;仅凭图示实验只能证明噬菌体侵染细菌时DNA进入细菌,据此并不能证明DNA是遗传物质,还需一组用35S标记蛋白质的实验,D正确。

10.【答案】A

【解析】由于DNA为半保留复制,亲代被标记,原料没有被标记,子代中只有部分噬菌体具有放射性,故A组试管Ⅲ中有少量子代噬菌体含32P,A正确;B组用35S标记的是噬菌体的蛋白质,经搅拌和离心后放射性主要出现在上清液,但B组试管Ⅲ上清液中的放射性强度与接种后的培养时间无关,B错误;离心前应充分搅拌使大肠杆菌与噬菌体分离,而不是使大肠杆菌裂解,释放出子代噬菌体,C错误;该实验证明了DNA是遗传物质,但不能证明DNA是主要遗传物质,D错误。

11.【答案】B

【解析】噬菌体属于病毒,必须在宿主细胞内才能代谢和繁殖,模板是亲代噬菌体的DNA,原料是细菌体内的脱氧核苷酸和氨基酸,能量是细菌提供的ATP,场所是细菌的核糖体,A正确;在O~t1时间内,噬菌体可能已侵入细菌体内,但还没有大量繁殖,B错误;在t1~t2时间内,由于噬菌体侵入细菌体内,导致细菌大量死亡,C正确;在t2~t3时间内,被侵染的细菌已裂解死亡,所以噬菌体因失去寄生场所而停止增殖,D正确。

12.【答案】(1)加热致死的S型细菌含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子

(2)减法 S型活细菌的 RNA 不是转化因子(或遗传物质)

(3)②①④③ 搅拌不充分,部分噬菌体与细菌未分离

【解析】(1)通过肺炎链球菌的体内转化实验结果推测,加热致死的S型细菌含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子。(2)艾弗里的体外转化实验对每个实验组加入特定的酶除去一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,利用了减法原理对自变量进行控制。④组用RNA酶将RNA水解,即去除了S型细菌的RNA,结果还是出现了S型细菌,说明S型活细菌的 RNA 不是转化因子(或遗传物质)。(3)赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记技术完成实验,进一步表明DNA才是真正的遗传物质。实验包括4个步骤,该实验步骤的正确顺序是②35S和32P分别标记T2噬菌体→①噬菌体侵染细菌→④搅拌、离心→③放射性检测。35S标记噬菌体的蛋白质,用被35S标记的噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,由于蛋白质外壳会吸附在大肠杆菌表面,搅拌离心后应处于上清液中,理论上离心之后沉淀物中不含放射性,实际上会由于搅拌不充分,部分噬菌体与细菌未分离,导致沉淀中含有少量的放射性,产生一定的误差。

13.【答案】(1)艾弗里及其同事 (2)格里菲思

(3)核酸 (4)催化细胞提取物中DNA的水解 培养基中只出现R型细菌

(5)蛋白质、RNA和脂质不是遗传物质,DNA是遗传物质

[基础达标]

题组一 肺炎链球菌的转化实验

1.下列关于“肺炎链球菌体外转化实验”的叙述,正确的是( )

A.该实验证明了DNA是主要的遗传物质

B.经DNA酶处理过的S型细菌提取物不能使R型细菌转化为S型细菌

C.发生转化的S型细菌与原S型菌遗传信息完全相同

D.该实验只能证明S型细菌体内存在转化因子

2.(2024·吉林白山期中)下列关于格里菲思肺炎链球菌转化实验的叙述,错误的是( )

A.将加热致死的S型细菌注入小鼠体内不会导致小鼠死亡

B.注射活的或致死的R型细菌都不会引起小鼠死亡

C.将R型活细菌和加热致死的S型细菌混合注射到小鼠体内,死亡小鼠体内不能分离得到R型细菌

D.该实验证明已经加热致死的S型细菌中存在某种促进R型活细菌转化的因子

3.(2024·广东茂名阶段练习)肺炎链球菌S型与R型菌株,都对青霉素敏感。在多代培养的S型细菌中分离出一种抗青霉素的S型(记为PenrS型)。现用PenrS型细菌和R 型细菌进行如图所示的实验,下列关于各组实验结果的分析合理的是( )

A.组1中部分小鼠患败血症,注射青霉素治疗后均可康复

B.组2中可观察到两种菌落,加青霉素后仍有两种菌落继续生长

C.组3 培养基中含有青霉素,可出现 PenrS 型菌落

D.组4 培养基不会出现R型菌落和S型菌落

题组二 噬菌体侵染细菌的实验

4.(2024·广东韶关期末)下图是赫尔希和蔡斯的噬菌体侵染细菌实验部分操作,下列相关叙述正确的是( )

A.实验中的噬菌体要先在含有32P的培养基中进行培养

B.实验中上清液有放射性是由于搅拌和离心不充分

C.噬菌体在细菌内以氨基酸为原料合成蛋白质外壳

D.实验中的子代噬菌体仍能检测到放射性

5.(2024·广东汕尾期末)用被放射性同位素35S标记的T2噬菌体和32P标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,经过短时间的保温后,用搅拌器搅拌、离心,检查上清液和沉淀物中的放射性物质。下列分析正确的是( )

A.35S 主要在上清液中,32P 主要在沉淀物中

B.35S 主要在沉淀物中,32P 主要在上清液中

C.35S 和32P都主要在沉淀物中

D.35S 和32P都主要在上清液中

题组三 DNA是主要的遗传物质

6.(2024·广东深圳期中)已知烟草花叶病毒(TMV)和车前草病毒(HRV)都能侵染烟草叶片,且两者都由蛋白质和RNA组成,下图是探索HRV的遗传物质是蛋白质还是RNA的操作流程图。请据图分析下列说法错误的是( )

A.本实验运用了对照原则,c是对照组

B.实验过程中重组病毒的后代是HRV

C.该实验只能说明HRV的遗传物质是RNA

D.c组能说明蛋白质外壳没有侵染能力

7.(2023·广东广州期末)下列关于生物遗传物质的说法正确的是( )

A.只有细胞内的核酸才是携带遗传信息的物质

B.碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息一定相同

C.真核生物以DNA为遗传物质,部分原核生物以RNA为遗传物质

D.大肠杆菌体内既有DNA,又有RNA,但以DNA作为遗传物质

[能力提升]

8.(2024·广东江门阶段练习)图甲表示加热致死的S型细菌与R型活细菌混合注射到小鼠体内后两种细菌的含量变化;图乙是噬菌体侵染细菌实验的部分操作步骤示意图。下列相关叙述错误的是( )

A.图甲中的实线代表R型细菌,虚线代表S型细菌

B.据图甲可知,只有一部分R型细菌转化为S型细菌

C.图乙中搅拌的目的是将噬菌体的蛋白质外壳与DNA分开

D.图乙中上清液的放射性很高,沉淀物的放射性很低

9.如图为用32P标记的T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验,相关叙述错误的是( )

A.锥形瓶中的培养液用于培养大肠杆菌,其中应不含32P

B.搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与大肠杆菌分离

C.若实验操作正确,放射性主要集中在上清液中

D.仅凭图示实验并不能证明DNA是遗传物质,还需一组用35S标记蛋白质的实验

10.(2024·天津河西三模)“噬菌体侵染大肠杆菌”的实验示意图如图所示。已知在以下实验条件中,该噬菌体在大肠杆菌中每20分钟复制一代,不考虑大肠杆菌裂解,下列叙述正确的是( )

A.提取A组试管Ⅲ沉淀中的子代噬菌体DNA,仅少量DNA含有32P

B.B组试管Ⅲ上清液中的放射性强度与接种后的培养时间成正比

C.离心前应充分搅拌使大肠杆菌裂解,释放出子代噬菌体

D.该实验证明了DNA是主要遗传物质

11.在噬菌体侵染细菌的实验中,随着培养时间的延长,培养基内噬菌体与细菌的数量变化如图所示,下列相关叙述错误的是( )

A.噬菌体增殖所需的原料、酶、能量均来自细菌

B.在O~t1时间内,噬菌体还未侵入细菌体内

C.在t1~t2时间内,噬菌体侵入细菌体内导致细菌大量死亡

D.在t2~t3时间内,噬菌体因失去寄生场所而停止增殖

12.(2024·陕西汉中期末)格里菲思用肺炎链球菌在小鼠体内进行著名的转化实验如图1所示;紧接着艾弗里团队在体外证明 DNA 是遗传物质的实验过程如图2所示。请回答下列有关问题:

(1)由图1的四组实验结果可以得出的实验结论是__________________。

(2)图2中实验运用了________(填“加法”或“减法”)原理,其中①④组对照说明了__________________________________。

(3)赫尔希和蔡斯进一步证明DNA 才是真正的遗传物质。其实验包括4个步骤:①噬菌体侵染细菌;②35S和32P 分别标记 T2 噬菌体;③放射性检测;④搅拌、离心。该实验步骤的正确顺序是____________(填序号)。用被35S标记的噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,理论上离心之后沉淀物中不含放射性,实际上会由于_________________________,导致沉淀中含有少量的放射性,产生一定的误差。

13.如图为肺炎链球菌转化实验的部分图解,请据图回答:

(1)该实验是________________所做的肺炎链球菌转化实验的部分图解。

(2)该实验是在____________实验的基础上进行的。

(3)S型细菌的细胞提取物中,使R型细菌发生转化的物质最可能是________。

(4)为进一步探究细胞提取物中使R型细菌发生转化物质的化学成分,他们又设计了下面的实验。

实验中加入DNA酶的目的是________________________。当细胞提取物中加入DNA酶时,他们观察到的实验现象是______________________________。

(5)该实验能够说明__________________。

参考答案

【基础达标】

1.【答案】B

【解析】“肺炎链球菌体外转化实验”证明了DNA是遗传物质,A错误。由于DNA酶使DNA水解成脱氧核苷酸,核苷酸无转化作用,所以不能使R型细菌转化为S型细菌,B正确。转化后的遗传信息不完全相同,C错误。“肺炎链球菌的体内转化实验”可证明S型细菌体内存在转化因子,D错误。

2.【答案】C

【解析】蛋白质是生命活动的主要承担者,因此,加热致死的S型细菌蛋白质被破坏失去毒性,不会导致小鼠死亡,A正确;R型细菌无毒,因此注射活的或致死的R型细菌都不会引起小鼠死亡,B正确;将S型细菌加热致死后与R型细菌混合注入小鼠体内,由于会发生基因重组,R型细菌会转化成S型细菌进而导致小鼠死亡,因此,从死亡小鼠体内能分离得到R型细菌,C错误;格里菲思细菌转化实验证明了存在着某种“转化因子”使R型细菌转化为有毒性的S型细菌,但是并没有证明遗传物质是DNA,D正确。

3.【答案】D

【解析】抗青霉素的S型(PenrS型)细菌的DNA是转化因子,在组1中将加热致死的PenrS型细菌与活的R型活细菌混合注射到小鼠体内,部分活的R型细菌会转化为PenrS型细菌,部分小鼠会患败血症,注射青霉素治疗后,体内有抗青霉素的S型细菌存在的小鼠不能康复,A错误;组2培养基为普通培养基,乙组中可观察到两种菌落,加青霉素后只有PenrS型细菌的菌落能继续生长,B错误;丙组培养基中含有青霉素,R型细菌不能生长,也不能发生转化,所以不会出现菌落,C错误;丁组中因为PenrS型细菌的DNA被DNA酶水解而无转化因子,且R型细菌不抗青霉素,所以无菌落生长,D正确。

4.【答案】C

【解析】噬菌体是病毒,病毒必须寄生在活细胞体内才能增殖,培养基无生物活性,不能在培养基上培养噬菌体,A错误;分析该图可知,搅拌、离心后,上清液中放射性很高,沉淀物中放射性很低,由此推测,该实验是用35S标记噬菌体的蛋白质外壳去侵染细菌,因为噬菌体在侵染细菌时,蛋白质外壳并未进入细菌,所以正常情况下经搅拌离心后,沉淀物中应不含放射性,若由于搅拌和离心不充分,则会导致沉淀物出现放射性,B错误;噬菌体的增殖是以自身遗传物质为模板,利用细菌体内的物质为原料合成子代噬菌体,因此噬菌体在细菌内以氨基酸为原料合成蛋白质外壳,C正确;噬菌体的遗传物质为DNA,分析题图可知,该实验标记的是噬菌体的蛋白质外壳而没有标记噬菌体的DNA,因此子代噬菌体不能检测到放射性,D错误。

5.【答案】A

【解析】35S标记的是T2噬菌体的蛋白质,32P标记的T2噬菌体的DNA,不同标记的噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,由于噬菌体的DNA将注入大肠杆菌体内,其蛋白质外壳在大肠杆菌表面。故蛋白质主要在上清液中,DNA主要在沉淀物中,A正确,B、C、D错误。

6.【答案】A

【解析】a组和b组分别由TMV和HRV直接侵染烟草叶片,属于对照组,c、d、e是实验组,A错误;将TMV的蛋白质外壳和HRV的RNA进行重组,获得重组病毒,其后代是HRV,B正确;该实验只设计用HRV的RNA和TMV的蛋白质外壳重组获得的病毒侵染烟草叶片的实验,因此,该实验只能证明HRV的遗传物质是RNA,C正确;c组蛋白质外壳侵染烟草叶片,没有出现病斑,说明蛋白质外壳没有侵染能力,D正确。

7.【答案】D

【解析】病毒没有细胞结构,但病毒的核酸也是携带遗传信息的物质,A错误;遗传信息是指核酸分子中的碱基排列顺序,所以碱基含量相同的核酸分子所携带的遗传信息不一定相同,B错误;有细胞结构的生物以DNA为遗传物质,病毒以DNA或RNA为遗传物质,C错误;大肠杆菌体内含有DNA和RNA,大肠杆菌有细胞结构,以DNA为遗传物质,D正确。

【能力提升】

8.【答案】C

【解析】图甲表示加热致死的S型细菌和R型活细菌混合注射到小鼠体内,开始是R型细菌较多,在小鼠体内扩增,数量上升,后被小鼠免疫系统清除,数量下降,此过程中少部分R型细菌在加热致死的S型细菌DNA作用下转化为S型活细菌,S型活细菌扩增并破坏小鼠的免疫系统,使R型细菌和S型细菌数量重新上升,由此可得实线表示R型细菌,虚线表示S型细菌,A正确;分析图甲可得,S型细菌开始是数量很少,说明只有部分R型细菌转化为S型细菌,B正确;观察图乙可得,噬菌体在侵染细菌时需要先吸附在细菌表面,再将噬菌体DNA注入细菌,离心前搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分开,C错误;35S标记物质为噬菌体的蛋白质外壳,在噬菌体侵染细菌时吸附在大肠杆菌细胞膜上,因此离心后其放射性主要分布在上清液中,上沉淀物中的放射性会很低,D正确。

9.【答案】C

【解析】由于噬菌体已经被32P标记,因此锥形瓶中的培养液用于培养大肠杆菌,其中应不含32P,A正确;搅拌的目的是使吸附在大肠杆菌上的噬菌体与大肠杆菌分离,B正确;32P标记的是噬菌体的DNA,噬菌体侵染细菌后DNA进入细菌并随着细菌离心到沉淀物中,因此若实验操作正确,放射性主要集中在沉淀物中,C错误;仅凭图示实验只能证明噬菌体侵染细菌时DNA进入细菌,据此并不能证明DNA是遗传物质,还需一组用35S标记蛋白质的实验,D正确。

10.【答案】A

【解析】由于DNA为半保留复制,亲代被标记,原料没有被标记,子代中只有部分噬菌体具有放射性,故A组试管Ⅲ中有少量子代噬菌体含32P,A正确;B组用35S标记的是噬菌体的蛋白质,经搅拌和离心后放射性主要出现在上清液,但B组试管Ⅲ上清液中的放射性强度与接种后的培养时间无关,B错误;离心前应充分搅拌使大肠杆菌与噬菌体分离,而不是使大肠杆菌裂解,释放出子代噬菌体,C错误;该实验证明了DNA是遗传物质,但不能证明DNA是主要遗传物质,D错误。

11.【答案】B

【解析】噬菌体属于病毒,必须在宿主细胞内才能代谢和繁殖,模板是亲代噬菌体的DNA,原料是细菌体内的脱氧核苷酸和氨基酸,能量是细菌提供的ATP,场所是细菌的核糖体,A正确;在O~t1时间内,噬菌体可能已侵入细菌体内,但还没有大量繁殖,B错误;在t1~t2时间内,由于噬菌体侵入细菌体内,导致细菌大量死亡,C正确;在t2~t3时间内,被侵染的细菌已裂解死亡,所以噬菌体因失去寄生场所而停止增殖,D正确。

12.【答案】(1)加热致死的S型细菌含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子

(2)减法 S型活细菌的 RNA 不是转化因子(或遗传物质)

(3)②①④③ 搅拌不充分,部分噬菌体与细菌未分离

【解析】(1)通过肺炎链球菌的体内转化实验结果推测,加热致死的S型细菌含有某种促使R型活细菌转化为S型活细菌的活性物质——转化因子。(2)艾弗里的体外转化实验对每个实验组加入特定的酶除去一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,利用了减法原理对自变量进行控制。④组用RNA酶将RNA水解,即去除了S型细菌的RNA,结果还是出现了S型细菌,说明S型活细菌的 RNA 不是转化因子(或遗传物质)。(3)赫尔希和蔡斯用放射性同位素标记技术完成实验,进一步表明DNA才是真正的遗传物质。实验包括4个步骤,该实验步骤的正确顺序是②35S和32P分别标记T2噬菌体→①噬菌体侵染细菌→④搅拌、离心→③放射性检测。35S标记噬菌体的蛋白质,用被35S标记的噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,由于蛋白质外壳会吸附在大肠杆菌表面,搅拌离心后应处于上清液中,理论上离心之后沉淀物中不含放射性,实际上会由于搅拌不充分,部分噬菌体与细菌未分离,导致沉淀中含有少量的放射性,产生一定的误差。

13.【答案】(1)艾弗里及其同事 (2)格里菲思

(3)核酸 (4)催化细胞提取物中DNA的水解 培养基中只出现R型细菌

(5)蛋白质、RNA和脂质不是遗传物质,DNA是遗传物质

同课章节目录

- 第1章 遗传因子的发现

- 第1节 孟德尔的豌豆杂交实验(一)

- 第2节 孟德尔的豌豆杂交实验(二)

- 第2章 基因和染色体的关系

- 第1节 减数分裂和受精作用

- 第2节 基因在染色体上

- 第3节 伴性遗传

- 第3章 基因的本质

- 第1节 DNA是主要的遗传物质

- 第2节 DNA的结构

- 第3节 DNA的复制

- 第4节 基因通常是有遗传效应的DNA片段

- 第4章 基因的表达

- 第1节 基因指导蛋白质的合成

- 第2节 基因表达与性状的关系

- 第5章 基因突变及其他变异

- 第1节 基因突变和基因重组

- 第2节 染色体变异

- 第3节 人类遗传病

- 第6章 生物的进化

- 第1节 生物有共同祖先的证据

- 第2节 自然选择与适应的形成

- 第3节 种群基因组成的变化与物种的形成

- 第4节 协同进化与生物多样性的形成