广东省广州市天河区2024-2025学年高二(上)期末历史试卷(解析版)

文档属性

| 名称 | 广东省广州市天河区2024-2025学年高二(上)期末历史试卷(解析版) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 147.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 15:07:39 | ||

图片预览

文档简介

广东省广州市天河区2024-2025学年高二(上)期末历史试卷

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.商周时代,伊尹将商王太甲“放之于桐宫”;国人暴动使“厉王出奔于彘”;王室重臣召公曾以“防民之口,甚于防川”的比喻劝谏周厉王。上述现象表明( )

A. 原始民主传统影响深远 B. 贵族政治逐渐式微

C. 儒家仁政思想受到重视 D. 君主专制必然出现

2.汉武帝时期,“初令郡国举孝廉各一人”。汉和帝对此改革,规定“自今郡国率二十万口岁举孝廉人,四十万二人,六十万三人,八十万四人,百万五人,百二十万六人。不满二十万二岁一人,不满十万三岁一人。”此外,还在人口较少的地区增加“二岁一人”或“三岁一人”的时间限制。这一变化( )

A. 助推了察举制度的确立 B. 降低了边远郡县的行政效率

C. 体现了区域公平的意识 D. 扩大了地方政府的统治基础

3.《唐律疏议》规定:“若父母未亡以前而怀胎,虽于服内而生子者,不坐;纵除服以后始生,但计胎月是服内而怀者,依律得罪。”据此可知,唐朝( )

A. 注重基层教化 B. 儒家伦理影响法律制定

C. 司法制度成熟 D. 社会风气出现不良状态

4.在宋人笔记中可以看到,不少父母因为心疼女儿在夫家过得不好而让女儿离婚再嫁的例子,也有公公安排儿媳再嫁的为人所乐道的故事。如,王安石觉得自己儿子不成大器,不但支持儿媳与儿子离婚,还慷慨为儿媳“择婿而嫁之”。据此可知,当时( )

A. 女性在婚姻家庭里缺乏自主权 B. 理学的官方哲学地位受到挑战

C. 婚俗文化中存在实用主义倾向 D. 文人的思想观念十分开放宽容

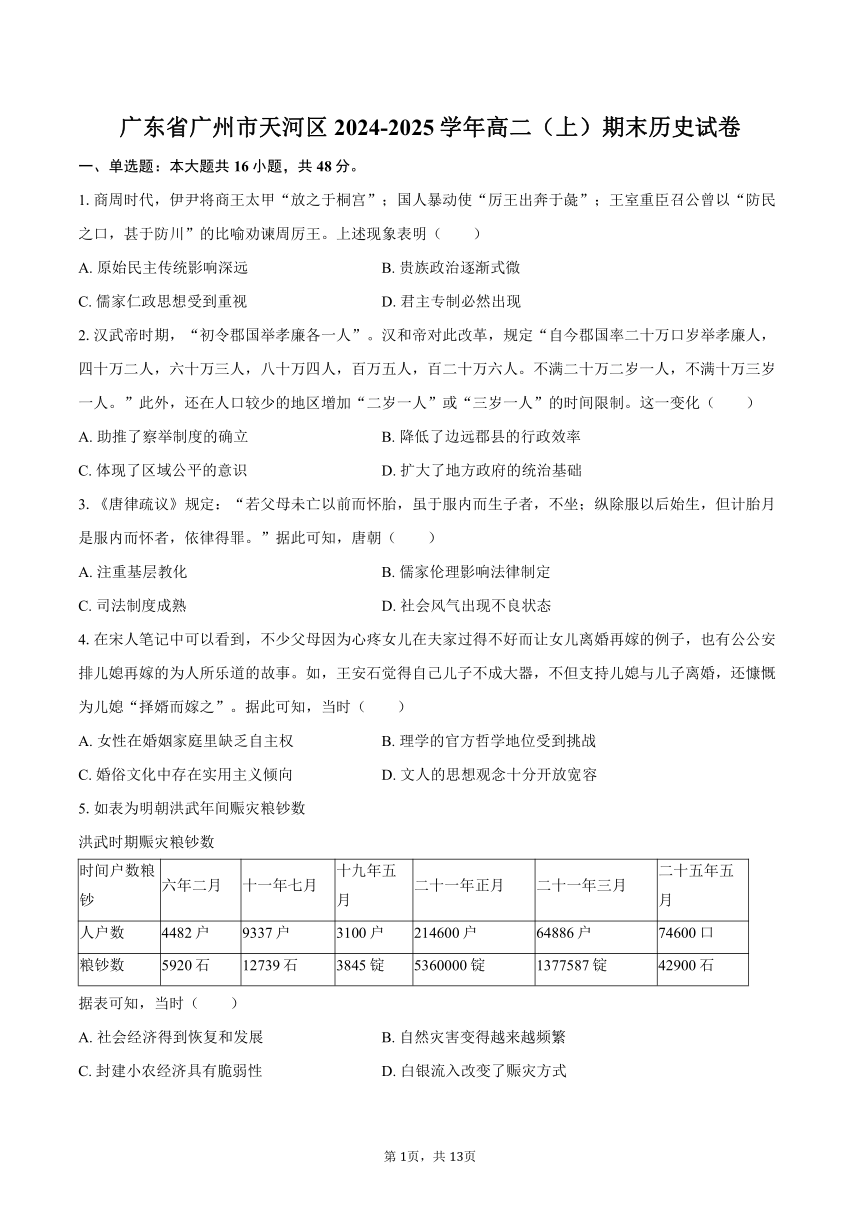

5.如表为明朝洪武年间赈灾粮钞数

洪武时期赈灾粮钞数

时间户数粮钞 六年二月 十一年七月 十九年五月 二十一年正月 二十一年三月 二十五年五月

人户数 4482户 9337户 3100户 214600户 64886户 74600口

粮钞数 5920石 12739石 3845锭 5360000锭 1377587锭 42900石

据表可知,当时( )

A. 社会经济得到恢复和发展 B. 自然灾害变得越来越频繁

C. 封建小农经济具有脆弱性 D. 白银流入改变了赈灾方式

6.1905年,《四川官报》上有一篇文章写到:“国家者,以教育为本也;人者,以学问为本也。而用人与为人用,皆在其末。故今之办学堂者,宜营心于教育,而不可偏于有用人之心。今之入学堂者,宜究心于学问,而不可入于有求用之心。”据此可知,作者意在( )

A. 肯定学堂选官制的可取之处 B. 批判当时学风不正的现象

C. 鼓励培养人才应对民族危机 D. 提倡教育应摒弃功利主义

7.“五四”前后,“社会主义”的招牌具有相当大的吸引力。1924年,孙中山声称其“民生主义就是共产主义,就是社会主义”。孙中山此举意图( )

A. 迎合新青年的信仰 B. 学习苏联的政治制度

C. 掀起大革命的高潮 D. 弥补社会革命的不足

8.1929年,红四军来到兴国县后,毛泽东经过调查了解,领导制定并颁布了《兴国土地法》,把井冈山《土地法》里规定的“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。此举( )

A. 扩大了北伐的群众基础 B. 巩固了工农民主政权

C. 开启了武装夺权的道路 D. 纠正了党内右倾错误

9.1956年4月,陕西省宝鸡市文教局举办了一次文物展览会。在展览会开办前后,工人、农民、干部等30余人把自家传承的68件历史文物和革命文物捐献给政府。由此推知,该文物展览会的举办( )

A. 体现了计划经济体制的要求 B. 改变了文化落后的面貌

C. 有利于增强对国家的认同感 D. 增加了文物的商业价值

10.1972年5月19日,菲律宾与中国进行了第一次直接贸易;9月24日,泰国派遣乒乓球队参加在北京召开的首届亚洲乒乓球锦标赛;9月26日,北越劳动党机关报报道了田中访华的消息。这主要得益于( )

A. 中国外交打开新局面 B. 美苏关系相对缓和

C. 亚洲一体化进程加快 D. 中日和中美的建交

11.公元前518年,古波斯帝国国王大流士一世来到埃及,要求波斯官吏向埃及的神致祭,并承诺保障埃及祭司的权益,允许埃及神庙拥有优待份地,享有牛肉、粮食和酒等食品收入。大流士此举旨在( )

A. 完善波斯官僚体制 B. 笼络埃及地方势力 C. 增强两国文化交流 D. 增加政府财政收入

12.从8世纪后半叶开始,拜占庭帝国与阿拉伯帝国之间定期进行战俘交换,这一行为持续了约23年,直到10世纪末期。除交换战俘外,对那些愿意皈依基督教的阿拉伯战俘,拜占庭帝国会提供购置土地所需的钱财和耕种所需的谷物种子;对接纳他们成为女婿的家庭,帝国可以免除三年土地税和炉灶税。拜占庭帝国此举的主要意图是( )

A. 扩大对外贸易 B. 提升国民的素质 C. 争夺人口资源 D. 削弱阿拉伯帝国

13.15世纪,意大利斯特罗齐家族的皮耶罗曾成功前往东方经商,为其佛罗伦萨的亲戚留下一笔遗产。16世纪初,意大利人乔万尼 恩波利在生活于里斯本的意大利人马基奥尼的资助下,随葡萄牙船队到印度西海岸,了解印度的香料销售情况。这些现象反映了( )

A. 商业革命促进资本的原始积累 B. 资本主义世界市场最终形成

C. 殖民扩张推动东西方贸易往来 D. 人文主义精神助推商业发展

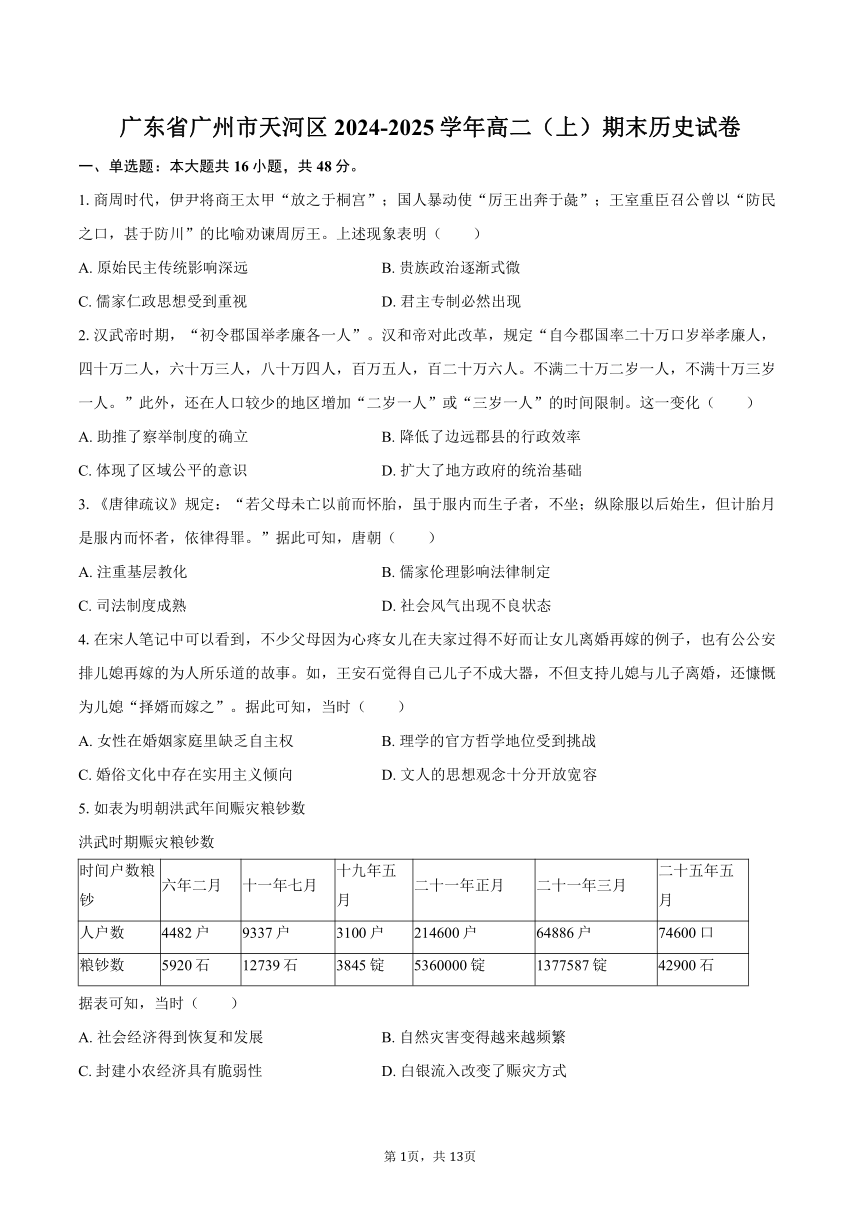

14.如表为1892-1931年日本茶园面积与产量数。由此可以推知,日本( )

1892-1931年日本茶园面积与产量数

年份 茶园平均面积(亩) 制茶平均数量(担)

1892-1896 944842 498926

1897-1901 851191 471707

1902-1906 807758 433512

1907-1911 794588 417562

1912-1916 784196 570062

1917-1921 781870 628837

1922-1926 712904 604437

1927-1931 663225 641250

A. 茶园的种植面积不断扩大 B. 制茶业未受到经济危机冲击

C. 采茶技术在世界遥遥领先 D. 茶叶的市场竞争力有所提升

15.1940年7月,丘吉尔在全民广播中呼吁:“这不是部落酋长、王子、封建王朝或国家实现其野心的战争:这是一场关系国家事业的、人民的战争。在英国的每一寸土地上,将有无数人为这场战争尽忠尽责……所有人都不能丧失信念或职责。”丘吉尔的呼吁说明( )

A. 民众丧失了获胜的信心 B. 绥靖政策仍然具有影响力

C. 英国对德抗战十分艰巨 D. 世界反法西斯同盟已形成

16.20世纪50年代,英国在镇压肯尼亚“茅茅运动”时,每屠杀一名起义者,得花一万英镑。法国为镇压印度支那人民独立斗争所支出的战费高达三万亿旧法郎,差不多等于马歇尔计划拨款的两倍。这两则史实可以用来( )

A. 揭示民族独立运动的历史背景 B. 解释世界殖民体系瓦解的原因

C. 衡量英法两国当时的经济实力 D. 说明非洲人民反帝斗争的正义性

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:春秋时期,齐景公麾下有公孙接、田开疆、古冶子三位勇士。晏子认为三勇士不懂尊卑,会危害国家。为消除祸患,令三人论功取二桃。公孙接称,曾单身一人活捉一头大猪,还活捉过一只大虎,先取一桃;田开疆称,曾带兵击退敌军多次,又取一桃;古冶子称,年少时曾随景公渡黄河,遇一大鼋威胁,不会游泳的他毅然跳入河中,逆流潜行百步又顺流走了九里,最终杀死大鼋,保护了景公的安全。公孙接、田开疆自觉功劳不如古冶子,自愧而亡。见此情形,古冶子亦不愿独生而离世。

——摘编自《晏子春秋》(战国)

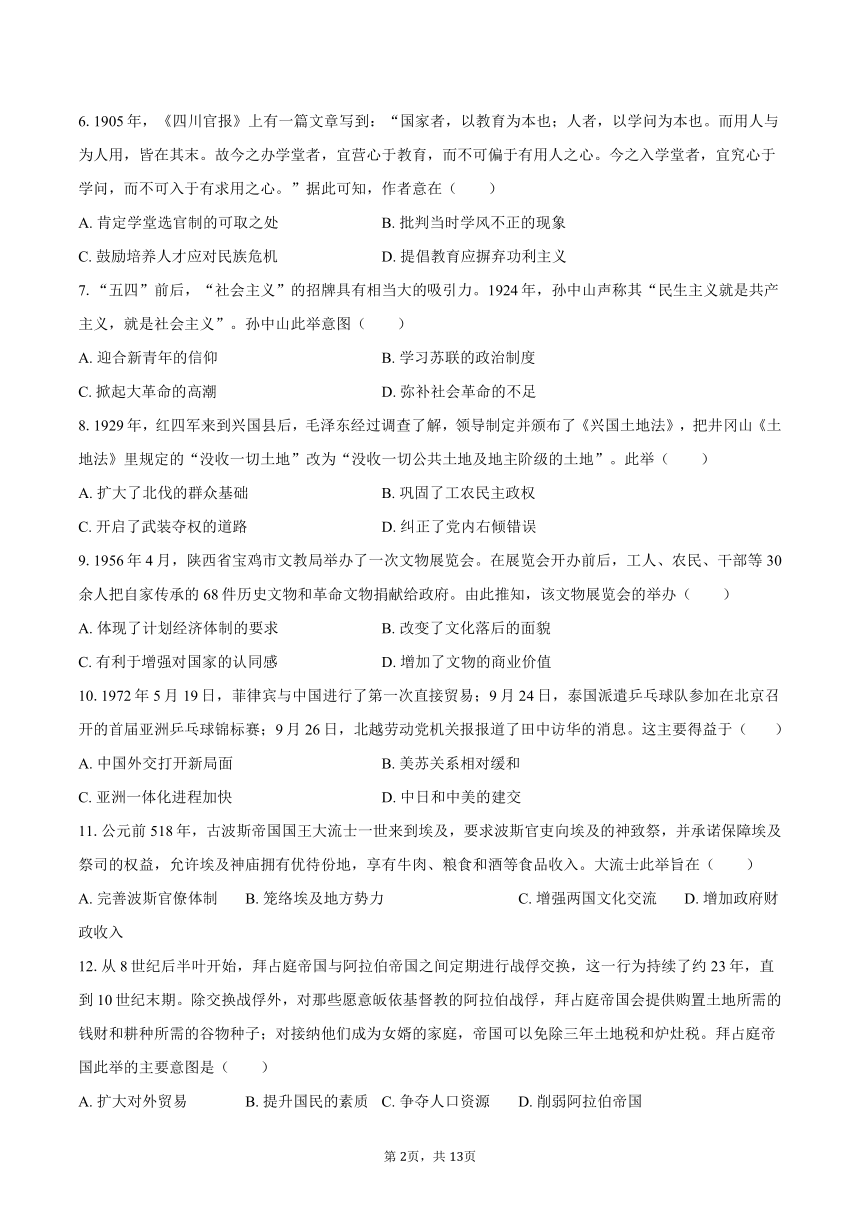

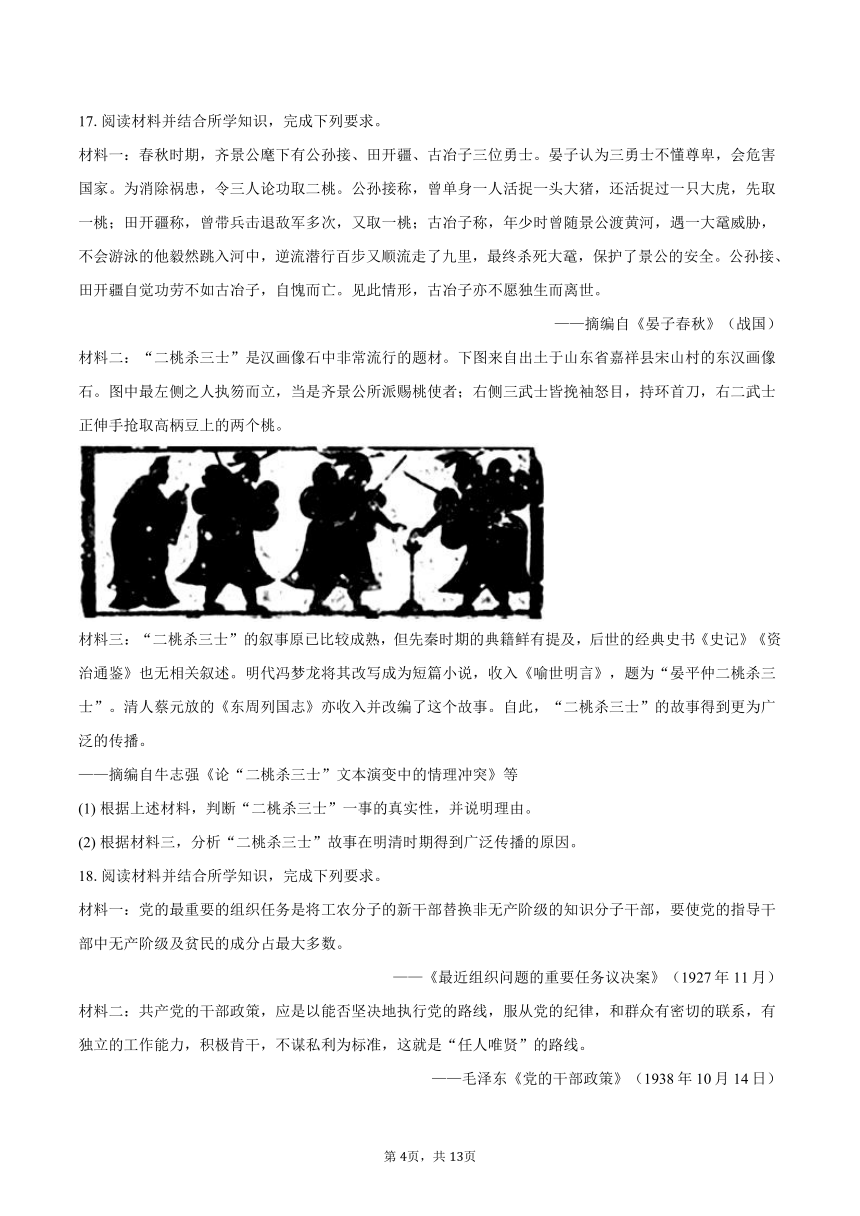

材料二:“二桃杀三士”是汉画像石中非常流行的题材。下图来自出土于山东省嘉祥县宋山村的东汉画像石。图中最左侧之人执笏而立,当是齐景公所派赐桃使者;右侧三武士皆挽袖怒目,持环首刀,右二武士正伸手抢取高柄豆上的两个桃。

材料三:“二桃杀三士”的叙事原已比较成熟,但先秦时期的典籍鲜有提及,后世的经典史书《史记》《资治通鉴》也无相关叙述。明代冯梦龙将其改写成为短篇小说,收入《喻世明言》,题为“晏平仲二桃杀三士”。清人蔡元放的《东周列国志》亦收入并改编了这个故事。自此,“二桃杀三士”的故事得到更为广泛的传播。

——摘编自牛志强《论“二桃杀三士”文本演变中的情理冲突》等

(1) 根据上述材料,判断“二桃杀三士”一事的真实性,并说明理由。

(2) 根据材料三,分析“二桃杀三士”故事在明清时期得到广泛传播的原因。

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:党的最重要的组织任务是将工农分子的新干部替换非无产阶级的知识分子干部,要使党的指导干部中无产阶级及贫民的成分占最大多数。

——《最近组织问题的重要任务议决案》(1927年11月)

材料二:共产党的干部政策,应是以能否坚决地执行党的路线,服从党的纪律,和群众有密切的联系,有独立的工作能力,积极肯干,不谋私利为标准,这就是“任人唯贤”的路线。

——毛泽东《党的干部政策》(1938年10月14日)

材料三:我们的党员和党外积极分子都要努力争取变成无产阶级知识分子……我们各行各业的干部都要努力精通技术和业务,使自己成为内行,又红又专。

——毛泽东《做革命的促进派》(1957年)

材料四:只靠坚持社会主义道路,没有真才实学,还是不能实现四个现代化。无论在什么岗位上,都要有一定的专业知识和专业能力,没有的要学,有的要继续学,实在不能学、不愿学的要调整。我们要按照专业的要求组织整个领导班子,充分发挥专业人才的作用,并且领导广大群众,按照专业的要求去学习和工作。

——邓小平《目前的形势和任务》( 1980年)

(1) 根据上述材料,分析党在不同时期采取不同干部政策的原因。

(2) 根据上述材料,谈谈你对党的干部政策的认识。

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料:

在世界现代历史进程中,存在着许多对矛盾,其中重要的矛盾大致如下:

(1) 社会主义国家同资本主义国家的矛盾。

(2) 发达资本主义国家间的矛盾。

(3) 殖民地、半殖民地、第三世界发展中国家同帝国主义、殖民主义国家、发达资本主义国家间的矛盾。

(4) 民族独立国家间以及民族独立国家内部的矛盾,它包括新兴独立国家之间的矛盾。

(5) 由于全球性环境恶化、人口爆满、贫富差距扩大等全球社会问题恶化而产生的矛盾。

——摘编自黄安年《<世界现代历史>系列15讲》

从材料中任选一对矛盾,运用世界现代史的具体史实,予以论述。(要求:指明所选矛盾,史论结合,逻辑清晰)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:

何鲁,广东新安县的贫苦农民,身上长了一个巨瘤。1828年,英国医生郭雷枢发现何鲁的病极有医学研究价值,承诺可筹资送何鲁去英国,由盖伊医院的名医为其做切除手术。

1830年12月17日,何鲁乘坐东印度公司的商船,历时3个月到达英国。何鲁抵达伦敦后,引发英国媒体和医学界的极大关注。

1831年4月9日,何鲁被安排在一个容纳了近千人的解剖学剧场。手术历时1小时44分钟,何鲁多次晕厥,最终在众目睽睽下痛苦抽搐而死,终年32岁。

材料二:

何鲁死后,各方纷纷对此做出反应,其手术由医疗活动演化为社会、文化和政治事件。

1831年4月16日,欧洲一媒体报道,声称应该把何鲁在手术中的遭遇归咎于手术对他神经系统造成的冲击,以及大量腱莉血液的流失。认为一般健康的欧洲人是可以承受这种损失而不会有任何危险的。

1831年4月16日,《柳叶刀》发文,对盖伊医院外科医生的手术方案提出批评。

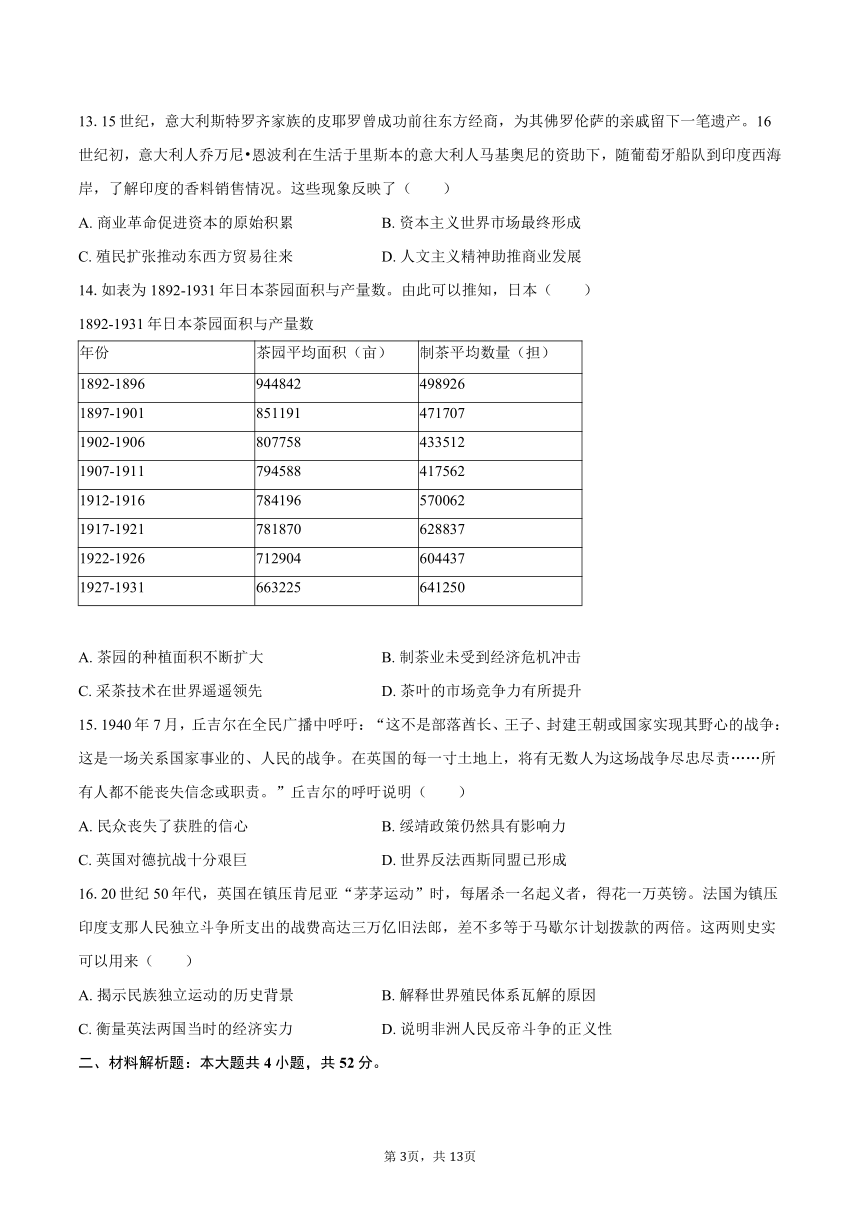

1831年5月2日,英国画家道尔发表政治讽刺画《何鲁朱,别名约翰牛和医生们》(如图),臃肿的何鲁意喻英国社会存在“巨瘤”,画中的五个医生正在为是否切除“巨瘤”开展激烈的争论。

——以上材料均摘编自高晞《何鲁之死: 1831年震撼全球的医疗事件》

(1) 结合材料一,分析何鲁的英国之行引发广泛关注的原因。

(2) 作为历史的观察者,请从材料二中任选一种反应并进行评析。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】A选项提到“原始民主传统影响深远”。从题干中我们可以看到,商朝时,伊尹能将商王太甲“放之于桐宫”,这反映出商朝政治中存在一定的原始民主传统,即并非君主一人独断专行,而是有大臣或贵族能在一定程度上制约君主。周厉王时期,“国人暴动”使其出奔,以及召公以“防民之口,甚于防川”的比喻劝谏厉王,都进一步体现了民众或贵族对君主权力的一定制约。这些现象共同说明了原始民主传统在商周时代仍有深远影响。

B选项“贵族政治逐渐式微”与题干描述不符。题干中明确提到伊尹能制约商王,召公能劝谏周厉王,这恰恰反映了贵族在一定程度上的政治影响力,而非其式微。

C选项“儒家仁政思想受到重视”也不准确。儒家思想成为正统思想是在汉武帝时期,而题干描述的是商周时代,此时儒家思想尚未形成并受到重视。

D选项“君主专制必然出现”与题干内容无直接关联。题干描述的是商周时代君主权力受到制约的现象,而君主专制是秦朝开始确立的,二者时间上不符,且题干内容并不支持“君主专制必然出现”的观点。

综上所述,A选项“原始民主传统影响深远”最符合题干描述的现象。商周时代,无论是伊尹放逐太甲,还是国人暴动使厉王出奔,以及召公对厉王的劝谏,都体现了原始民主传统在这一时期仍有显著影响。

故选A。

2.【答案】C

【解析】1.汉武帝时期:“初令郡国举孝廉各一人”。2.汉和帝改革:根据人口数量调整孝廉的举荐人数,并在人口较少的地区增加时间限制。接着,我们逐个分析选项:A.助推了察举制度的确立

察举制度在汉武帝之前已存在,汉武帝时期的“初令郡国举孝廉各一人”是察举制度的发展而非确立。汉和帝的改革是对已有制度的调整,而非助推确立。因此,A项错误。B.降低了边远郡县的行政效率

题干中的改革是关于孝廉举荐的人数和时间调整,并未直接涉及行政效率问题。且增加时间限制可能反而有利于边远地区更充分地准备和选拔人才,不必然导致行政效率降低。因此,B项错误。C.体现了区域公平的意识

汉和帝的改革根据人口数量调整孝廉举荐人数,并在人口较少的地区增加时间限制,这种做法考虑到了不同地区的人口差异,使得察举制度更加公平,体现了区域公平的意识。因此,C项正确。D.扩大了地方政府的统治基础

察举制度主要是选拔人才的制度,其直接目的是为中央政府提供人才,而非直接扩大地方政府的统治基础。虽然选拔的人才可能间接服务于地方政府,但这不是该制度改革的直接目的。因此,D项错误。

故选C。

3.【答案】B

【解析】A.材料强调的是律令儒家化,不涉及基层教化,排除;

B.根据“若父母未亡以前而怀胎,虽于服内而生子者,不坐;纵除服以后始生,但计胎月是服内而怀者,依律得罪”可知,材料反映了儒家的伦理道德渗透到法律制定和审判中,体现了律令儒家化,正确;

C.材料不能看出“成熟”,排除;

D.材料仅涉及法律条文,不涉及社会风气问题,排除。

故选:B。

4.【答案】C

【解析】据材料可知,宋代父母或者公婆支持妇女再嫁的原因包括心疼女儿、儿子无能等因素,这显示宋代长辈支持妇女再嫁受到实际情况影响,印证当时婚俗文化中存在解决实际问题的实用主义的倾向,故C正确;

女性在婚姻中得到家庭的支持,而非女性在婚姻中缺乏自主权,排除A项;

宋代理学官方哲学地位得到巩固,而非挑战,排除B项;

支持妇女再嫁的长辈并非全是文人,故排除D项。

故选:C。

5.【答案】C

【解析】A.社会经济得到恢复和发展:虽然赈灾活动可能暗示社会有一定的恢复能力,但表格数据本身并不直接反映社会经济的整体恢复和发展状况。此选项不够直接相关。B.自然灾害变得越来越频繁:表格确实显示了多次赈灾活动,但这并不能直接等同于自然灾害变得越来越频繁。赈灾可能因多种原因触发,如政治考量、社会稳定等,不仅限于自然灾害。此选项推断过度。C.封建小农经济具有脆弱性:表格中多次赈灾的数据反映出封建社会中小农经济容易受到灾害的影响,需要政府进行赈济。这恰恰体现了封建小农经济的脆弱性,因为它难以抵御自然灾害等外部冲击。此选项与数据直接相关且合理。D.白银流入改变了赈灾方式:表格中并未提及白银流入或赈灾方式的变化,因此这一选项与表格数据无直接关联。

故选C。

6.【答案】D

【解析】材料“宣营心于教育”“不可偏于有用人之心”意思是办教育的人应该把心思放在教育本身,不能不能只想着通过教育培养出对自己有用的人;材料“宜究心于学问”“不可入于有求用之心”表明学生进入学堂应该专注追求学问,不能单纯抱着学问要马上有实际用处的功利心态;可见,原文意在倡导教育和学习应该摒弃功利主义,故D正确;

学堂选官制把教育与做官结合在一起,明显急功近利,排除A项:

材料针对教育和学习过程中的功利主义思想进行纠正,排除B项:

材料强调发展教育要着力于教育本身,而非应对民族危机,排除C项。

故选:D。

7.【答案】D

【解析】孙中山是资产阶级革命派的代表,不可能迎合新年的信仰,排除A项;

孙中山是资产阶级革命派的代表,不可能学习苏联的政治制度,排除B项;

1924年国民大革命刚刚开始,尚未掀起高潮,排除C项;

孙中山认为其民生主义就是共产主义、社会主义,其意图是弥补社会革命的不足,D项正确。

故选:D。

8.【答案】B

【解析】北伐战争发生在1926-1927年,而题干时间是1929年,此时北伐早已结束,所以该举措不可能扩大北伐的群众基础,A 选项错误;

《兴国土地法》将“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”,这种调整更符合当时农民的实际需求,能够调动广大农民的革命积极性。农民是中国革命的主力军,他们获得土地后,会更加拥护工农民主政权,从而巩固了工农民主政权,B选项正确;

1927年南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,开启了武装夺权的道路,与1929年《兴国土地法》的内容无关,C错误;

1927年八七会议纠正了大革命后期陈独秀右倾机会主义错误,时间与1929年不符,且《兴国土地法》主要是关于土地政策的调整,与纠正党内右倾错误没有直接关系,D错误。

故选:B。

9.【答案】C

【解析】A.材料与计划经济体制无关,材料中的文物并不属于计划经济的范畴,排除;

B.材料中的展览意在强化国家认同,不能说明中国改变了文化落后的面貌,排除;

C.根据“在展览会开办前后,工人、农民、干部等30余人把自家传承的68件历史文物和革命文物捐献给政府”可知,材料中的展览增强了对国家的认同,正确;

D.材料不涉及文物的商业价值,排除。

故选:C。

10.【答案】A

【解析】A.中国外交打开新局面

这三个事件都发生在1972年,且都与中国的外交活动有关。菲律宾、泰国与中国的经济、文化交流加强,以及北越对中日关系发展的报道,都反映了中国在这一时期外交上的活跃和成果。这与当时中国外交打开新局面,积极与周边国家发展关系的策略相吻合。B.美苏关系相对缓和

题目中的事件主要反映的是中国与亚洲国家的关系发展,并未直接涉及美苏关系。此外,1972年美苏关系虽然有所缓和,但并非主要原因,因此B项不符合题意。C.亚洲一体化进程加快

1972年并不能代表亚洲一体化进程加快,且题目中的事件更多体现的是中国与个别亚洲国家的关系发展,而非整个亚洲的一体化进程。因此C项错误。D.中日和中美的建交

中日建交确实发生在1972年,但中美正式建交是在1979年。此外,题目中的菲律宾、泰国与中国的关系发展,并不直接依赖于中日或中美建交。因此D项表述不准确且不全面。

故选A。

11.【答案】B

【解析】A.“官僚体制”从材料中无从体现,排除;

B.根据材料分析可知,波斯国王尊重埃及的习俗,意在笼络埃及地方势力,巩固统治,正确;

C.增强文化交流是作用,不是目的,排除;

D.材料无关财政收入,排除。

故选:B。

12.【答案】C

【解析】A.扩大对外贸易:材料中并未提及与对外贸易相关的信息,如商品交换、市场拓展等,因此这一选项与材料内容不符。

B.提升国民的素质:虽然拜占庭帝国提供了土地和谷物种子给愿意皈依基督教的阿拉伯战俘,但这并不直接等同于提升国民整体素质。这一举措更多是关于人口和宗教的策略,而非教育或文化层面。

C.争夺人口资源:从材料中可以看出,拜占庭帝国不仅交换战俘,还通过提供土地、种子和税收优惠来吸引阿拉伯战俘皈依基督教并定居。这一系列举措明显是为了增加自身的人口资源,特别是在与阿拉伯帝国的长期战争背景下。

D.削弱阿拉伯帝国:尽管交换战俘可能在一定程度上对阿拉伯帝国产生影响,但材料中描述的拜占庭帝国的举措更多是关注于吸引和留住人口,而非直接削弱阿拉伯帝国的实力。

故选C。

13.【答案】D

【解析】A.商业革命促进资本的原始积累:虽然这些活动反映了商业活动的扩展,但题目更侧重于描述具体的商业探险和地理发现,而非资本积累的过程。因此,A项不是最佳答案。

B.资本主义世界市场最终形成:这一说法的时间点明显不符。资本主义世界市场的最终形成是在19世纪末至20世纪初,远晚于题目所述时期。因此,B项可排除。

C.殖民扩张推动东西方贸易往来:题目描述的是意大利商人的探险活动,而非直接涉及殖民扩张。虽然这些活动可能间接促进了殖民扩张,但并非题目的核心要点。因此,C项不是最佳答案。

D.人文主义精神助推商业发展:15世纪至16世纪初正值文艺复兴时期,人文主义精神强调人的探索和追求。题目中描述的意大利商人勇于探索未知地域,进行远距离贸易,正是人文主义精神在商业领域的体现。这种精神推动了他们的商业活动和发展。因此,D项是最合适的答案。

故选D。

14.【答案】D

【解析】1892-1931年日本茶园面积总体呈下降趋势,但制茶数量后期有所增长,说明茶叶生产效率提高,市场竞争力有所提升,D选项正确;

A选项与材料数据不符,A选项错误;

经济危机期间日本制茶业也受到一定影响,B选项错误;

材料无法体现采茶技术世界领先,C选项错误。

故选:D。

15.【答案】C

【解析】A.民众丧失了获胜的信心:丘吉尔的呼吁中明确提到“所有人都不能丧失信念或职责”,这更像是在提振民众的信心,而不是在描述民众已经丧失了信心。此选项与材料信息不符。

B.绥靖政策仍然具有影响力:材料中没有提及绥靖政策或其影响力的内容。此选项与材料信息无直接关联。

C.英国对德抗战十分艰巨:丘吉尔在呼吁中强调这不是一场普通的战争,而是关系国家事业、人民的战争,并且需要无数人尽忠尽责。这种言辞通常用于描述形势严峻、需要全民共同努力的场合,从而暗示英国对德抗战的艰巨性。此选项与材料信息相符。

D.世界反法西斯同盟已形成:材料中并未提及世界反法西斯同盟或其形成的内容。此选项与材料信息无直接关联。

故选C。

16.【答案】C

【解析】A.揭示民族独立运动的历史背景:虽然这些史实发生在民族独立运动背景下,但题干更侧重于镇压的成本,而非背景本身。因此,A项不是最佳答案。B.解释世界殖民体系瓦解的原因:题干中提到的英国和法国为了镇压殖民地人民的反抗付出了巨大的经济代价。这表明殖民统治的成本高昂,长期下去难以为继,从而加速了殖民体系的瓦解。B项与题干信息高度相关,是合理的解释。C.衡量英法两国当时的经济实力:题干虽然提到了巨额战费,但这些费用是用于镇压殖民地反抗的,并不能直接反映英法两国的整体经济实力。

故选C。

17.【答案】【解析】【小题1】“二桃杀三士”一事真实性存疑。理由:先秦时期典籍鲜有提及,后世经典史书《史记》《资治通鉴》也无相关叙述,说明其在早期历史记载中并不常见;该故事最早出自战国时期的《晏子春秋》,存在后人虚构或演绎的可能;但汉画像石中有相关题材,且故事在明清时期得到广泛传播,一定程度上反映出其在民间有一定影响力和流传基础,不过不能据此认定其完全真实发生过。

【小题2】明清时期,小说等市民文学发展繁荣,为“二桃杀三士”故事传播提供了载体;故事中包含的智慧、忠义、矛盾冲突等元素,符合市民阶层的文化需求和审美趣味;冯梦龙、蔡元放等文人对故事的改写和收录,扩大了其传播范围。

18.【答案】【解析】【小题1】在革命战争年代(如1927年),党面临着严峻的斗争形势,需要确保干部队伍的纯洁性和战斗力。因此,强调工农分子的新干部替换非无产阶级的知识分子干部,以增加无产阶级和贫民成分,确保党在政治上的坚定性。在社会主义建设初期(如1957年),党开始探索社会主义建设道路,需要干部具备一定的专业知识和业务能力。因此,提倡党员和党外积极分子努力成为无产阶级知识分子,干部要精通技术和业务,实现又红又专。在改革开放时期(如1980年),党面临经济建设的新任务,需要大量专业人才来推动现代化建设。因此,强调干部必须具备专业知识和能力,按照专业要求组织领导班子,发挥专业人才的作用。

【小题2】党的干部政策是与时俱进的,随着时代的变化而不断调整。这些政策反映了党对不同时期国家发展需求的深刻理解和积极应对。从革命战争年代到社会主义建设,再到改革开放,党的干部政策始终强调德才兼备,既注重干部的政治觉悟,也重视其专业能力和业务水平。此外,党的干部政策还体现了对干部队伍建设的全面规划,包括选拔、培养、使用和管理等各个方面。这些政策不仅有助于确保干部队伍的素质和能力与时俱进,也为党的事业提供了坚实的组织保障。总的来说,党的干部政策是党根据不同时期国家发展需求和党的自身建设需要而制定的,是党的事业发展的重要保障。这些政策体现了党对干部队伍建设的高度重视和全面规划,为党的事业不断取得胜利提供了有力支持。

19.【答案】【解析】选择:以“殖民地、半殖民地、第三世界发展中国家同帝国主义、殖民主义国家、发达资本主义国家间的矛盾”为例。

论述:一战后,亚非拉民族解放运动高涨。如埃及华夫脱运动,埃及人民为摆脱英国殖民统治,通过和平示威、罢工等形式,最终迫使英国承认埃及独立,但英国仍保留部分特权,体现了殖民地与殖民国家间的矛盾。二战后,民族解放运动进一步发展,印度通过非暴力不合作运动,最终摆脱英国殖民统治获得独立。众多亚非拉国家纷纷独立,形成第三世界力量。在经济上,第三世界国家面临发达资本主义国家的经济剥削,如不合理的国际经济秩序使发展中国家在国际贸易中处于不利地位,这一矛盾促使第三世界国家联合起来,开展不结盟运动以争取自身的发展和权益。

20.【答案】【解析】【小题1】原因:何鲁的病情具有医学研究价值,英国医生郭雷枢发现并承诺资助他去英国治疗,这引起了医学界的关注。何鲁作为一位来自中国的贫苦农民,在当时的背景下,他的身份和背景与英国社会形成鲜明对比,引发了人们的好奇心和社会关注。手术在一个容纳了近千人的解剖学剧场进行,并通过媒体报道,扩大了事件的影响力和关注度。手术过程中的意外和何鲁的死亡增加了事件的戏剧性和敏感性,吸引了更多的关注。

【小题2】选择《柳叶刀》的发文进行评析:

观点:《柳叶刀》对盖伊医院外科医生的手术方案提出批评。评析:医学专业性:作为医学专业期刊,《柳叶刀》的批评反映了医学界对手术方案的专业审视。它指出了手术中可能存在的问题,如手术方案的合理性、风险控制等,这有助于推动医学技术和手术方法的改进。伦理和人道主义:批评也体现了对病人权益和人道主义的关注。何鲁作为一位非自愿的试验对象,他的权益和尊严在手术过程中可能没有得到充分保障,这引发了人们对医学研究和临床实践中伦理问题的思考。社会影响:《柳叶刀》的批评不仅限于医学领域,还引发了更广泛的社会讨论。它促使人们反思医学研究中的伦理规范和患者权益保护,推动了相关法律法规的制定和完善。历史背景:在19世纪初,医学研究和临床实践正处于快速发展阶段,许多技术和伦理规范尚未成熟。《柳叶刀》的批评反映了当时医学界对专业标准和伦理规范的追求,推动了医学领域的进步。通过这种评析,我们可以看到《柳叶刀》的发文不仅是对一个具体事件的批评,更是对医学伦理和专业标准的探讨和推动。

第9页,共13页

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.商周时代,伊尹将商王太甲“放之于桐宫”;国人暴动使“厉王出奔于彘”;王室重臣召公曾以“防民之口,甚于防川”的比喻劝谏周厉王。上述现象表明( )

A. 原始民主传统影响深远 B. 贵族政治逐渐式微

C. 儒家仁政思想受到重视 D. 君主专制必然出现

2.汉武帝时期,“初令郡国举孝廉各一人”。汉和帝对此改革,规定“自今郡国率二十万口岁举孝廉人,四十万二人,六十万三人,八十万四人,百万五人,百二十万六人。不满二十万二岁一人,不满十万三岁一人。”此外,还在人口较少的地区增加“二岁一人”或“三岁一人”的时间限制。这一变化( )

A. 助推了察举制度的确立 B. 降低了边远郡县的行政效率

C. 体现了区域公平的意识 D. 扩大了地方政府的统治基础

3.《唐律疏议》规定:“若父母未亡以前而怀胎,虽于服内而生子者,不坐;纵除服以后始生,但计胎月是服内而怀者,依律得罪。”据此可知,唐朝( )

A. 注重基层教化 B. 儒家伦理影响法律制定

C. 司法制度成熟 D. 社会风气出现不良状态

4.在宋人笔记中可以看到,不少父母因为心疼女儿在夫家过得不好而让女儿离婚再嫁的例子,也有公公安排儿媳再嫁的为人所乐道的故事。如,王安石觉得自己儿子不成大器,不但支持儿媳与儿子离婚,还慷慨为儿媳“择婿而嫁之”。据此可知,当时( )

A. 女性在婚姻家庭里缺乏自主权 B. 理学的官方哲学地位受到挑战

C. 婚俗文化中存在实用主义倾向 D. 文人的思想观念十分开放宽容

5.如表为明朝洪武年间赈灾粮钞数

洪武时期赈灾粮钞数

时间户数粮钞 六年二月 十一年七月 十九年五月 二十一年正月 二十一年三月 二十五年五月

人户数 4482户 9337户 3100户 214600户 64886户 74600口

粮钞数 5920石 12739石 3845锭 5360000锭 1377587锭 42900石

据表可知,当时( )

A. 社会经济得到恢复和发展 B. 自然灾害变得越来越频繁

C. 封建小农经济具有脆弱性 D. 白银流入改变了赈灾方式

6.1905年,《四川官报》上有一篇文章写到:“国家者,以教育为本也;人者,以学问为本也。而用人与为人用,皆在其末。故今之办学堂者,宜营心于教育,而不可偏于有用人之心。今之入学堂者,宜究心于学问,而不可入于有求用之心。”据此可知,作者意在( )

A. 肯定学堂选官制的可取之处 B. 批判当时学风不正的现象

C. 鼓励培养人才应对民族危机 D. 提倡教育应摒弃功利主义

7.“五四”前后,“社会主义”的招牌具有相当大的吸引力。1924年,孙中山声称其“民生主义就是共产主义,就是社会主义”。孙中山此举意图( )

A. 迎合新青年的信仰 B. 学习苏联的政治制度

C. 掀起大革命的高潮 D. 弥补社会革命的不足

8.1929年,红四军来到兴国县后,毛泽东经过调查了解,领导制定并颁布了《兴国土地法》,把井冈山《土地法》里规定的“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”。此举( )

A. 扩大了北伐的群众基础 B. 巩固了工农民主政权

C. 开启了武装夺权的道路 D. 纠正了党内右倾错误

9.1956年4月,陕西省宝鸡市文教局举办了一次文物展览会。在展览会开办前后,工人、农民、干部等30余人把自家传承的68件历史文物和革命文物捐献给政府。由此推知,该文物展览会的举办( )

A. 体现了计划经济体制的要求 B. 改变了文化落后的面貌

C. 有利于增强对国家的认同感 D. 增加了文物的商业价值

10.1972年5月19日,菲律宾与中国进行了第一次直接贸易;9月24日,泰国派遣乒乓球队参加在北京召开的首届亚洲乒乓球锦标赛;9月26日,北越劳动党机关报报道了田中访华的消息。这主要得益于( )

A. 中国外交打开新局面 B. 美苏关系相对缓和

C. 亚洲一体化进程加快 D. 中日和中美的建交

11.公元前518年,古波斯帝国国王大流士一世来到埃及,要求波斯官吏向埃及的神致祭,并承诺保障埃及祭司的权益,允许埃及神庙拥有优待份地,享有牛肉、粮食和酒等食品收入。大流士此举旨在( )

A. 完善波斯官僚体制 B. 笼络埃及地方势力 C. 增强两国文化交流 D. 增加政府财政收入

12.从8世纪后半叶开始,拜占庭帝国与阿拉伯帝国之间定期进行战俘交换,这一行为持续了约23年,直到10世纪末期。除交换战俘外,对那些愿意皈依基督教的阿拉伯战俘,拜占庭帝国会提供购置土地所需的钱财和耕种所需的谷物种子;对接纳他们成为女婿的家庭,帝国可以免除三年土地税和炉灶税。拜占庭帝国此举的主要意图是( )

A. 扩大对外贸易 B. 提升国民的素质 C. 争夺人口资源 D. 削弱阿拉伯帝国

13.15世纪,意大利斯特罗齐家族的皮耶罗曾成功前往东方经商,为其佛罗伦萨的亲戚留下一笔遗产。16世纪初,意大利人乔万尼 恩波利在生活于里斯本的意大利人马基奥尼的资助下,随葡萄牙船队到印度西海岸,了解印度的香料销售情况。这些现象反映了( )

A. 商业革命促进资本的原始积累 B. 资本主义世界市场最终形成

C. 殖民扩张推动东西方贸易往来 D. 人文主义精神助推商业发展

14.如表为1892-1931年日本茶园面积与产量数。由此可以推知,日本( )

1892-1931年日本茶园面积与产量数

年份 茶园平均面积(亩) 制茶平均数量(担)

1892-1896 944842 498926

1897-1901 851191 471707

1902-1906 807758 433512

1907-1911 794588 417562

1912-1916 784196 570062

1917-1921 781870 628837

1922-1926 712904 604437

1927-1931 663225 641250

A. 茶园的种植面积不断扩大 B. 制茶业未受到经济危机冲击

C. 采茶技术在世界遥遥领先 D. 茶叶的市场竞争力有所提升

15.1940年7月,丘吉尔在全民广播中呼吁:“这不是部落酋长、王子、封建王朝或国家实现其野心的战争:这是一场关系国家事业的、人民的战争。在英国的每一寸土地上,将有无数人为这场战争尽忠尽责……所有人都不能丧失信念或职责。”丘吉尔的呼吁说明( )

A. 民众丧失了获胜的信心 B. 绥靖政策仍然具有影响力

C. 英国对德抗战十分艰巨 D. 世界反法西斯同盟已形成

16.20世纪50年代,英国在镇压肯尼亚“茅茅运动”时,每屠杀一名起义者,得花一万英镑。法国为镇压印度支那人民独立斗争所支出的战费高达三万亿旧法郎,差不多等于马歇尔计划拨款的两倍。这两则史实可以用来( )

A. 揭示民族独立运动的历史背景 B. 解释世界殖民体系瓦解的原因

C. 衡量英法两国当时的经济实力 D. 说明非洲人民反帝斗争的正义性

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:春秋时期,齐景公麾下有公孙接、田开疆、古冶子三位勇士。晏子认为三勇士不懂尊卑,会危害国家。为消除祸患,令三人论功取二桃。公孙接称,曾单身一人活捉一头大猪,还活捉过一只大虎,先取一桃;田开疆称,曾带兵击退敌军多次,又取一桃;古冶子称,年少时曾随景公渡黄河,遇一大鼋威胁,不会游泳的他毅然跳入河中,逆流潜行百步又顺流走了九里,最终杀死大鼋,保护了景公的安全。公孙接、田开疆自觉功劳不如古冶子,自愧而亡。见此情形,古冶子亦不愿独生而离世。

——摘编自《晏子春秋》(战国)

材料二:“二桃杀三士”是汉画像石中非常流行的题材。下图来自出土于山东省嘉祥县宋山村的东汉画像石。图中最左侧之人执笏而立,当是齐景公所派赐桃使者;右侧三武士皆挽袖怒目,持环首刀,右二武士正伸手抢取高柄豆上的两个桃。

材料三:“二桃杀三士”的叙事原已比较成熟,但先秦时期的典籍鲜有提及,后世的经典史书《史记》《资治通鉴》也无相关叙述。明代冯梦龙将其改写成为短篇小说,收入《喻世明言》,题为“晏平仲二桃杀三士”。清人蔡元放的《东周列国志》亦收入并改编了这个故事。自此,“二桃杀三士”的故事得到更为广泛的传播。

——摘编自牛志强《论“二桃杀三士”文本演变中的情理冲突》等

(1) 根据上述材料,判断“二桃杀三士”一事的真实性,并说明理由。

(2) 根据材料三,分析“二桃杀三士”故事在明清时期得到广泛传播的原因。

18.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:党的最重要的组织任务是将工农分子的新干部替换非无产阶级的知识分子干部,要使党的指导干部中无产阶级及贫民的成分占最大多数。

——《最近组织问题的重要任务议决案》(1927年11月)

材料二:共产党的干部政策,应是以能否坚决地执行党的路线,服从党的纪律,和群众有密切的联系,有独立的工作能力,积极肯干,不谋私利为标准,这就是“任人唯贤”的路线。

——毛泽东《党的干部政策》(1938年10月14日)

材料三:我们的党员和党外积极分子都要努力争取变成无产阶级知识分子……我们各行各业的干部都要努力精通技术和业务,使自己成为内行,又红又专。

——毛泽东《做革命的促进派》(1957年)

材料四:只靠坚持社会主义道路,没有真才实学,还是不能实现四个现代化。无论在什么岗位上,都要有一定的专业知识和专业能力,没有的要学,有的要继续学,实在不能学、不愿学的要调整。我们要按照专业的要求组织整个领导班子,充分发挥专业人才的作用,并且领导广大群众,按照专业的要求去学习和工作。

——邓小平《目前的形势和任务》( 1980年)

(1) 根据上述材料,分析党在不同时期采取不同干部政策的原因。

(2) 根据上述材料,谈谈你对党的干部政策的认识。

19.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料:

在世界现代历史进程中,存在着许多对矛盾,其中重要的矛盾大致如下:

(1) 社会主义国家同资本主义国家的矛盾。

(2) 发达资本主义国家间的矛盾。

(3) 殖民地、半殖民地、第三世界发展中国家同帝国主义、殖民主义国家、发达资本主义国家间的矛盾。

(4) 民族独立国家间以及民族独立国家内部的矛盾,它包括新兴独立国家之间的矛盾。

(5) 由于全球性环境恶化、人口爆满、贫富差距扩大等全球社会问题恶化而产生的矛盾。

——摘编自黄安年《<世界现代历史>系列15讲》

从材料中任选一对矛盾,运用世界现代史的具体史实,予以论述。(要求:指明所选矛盾,史论结合,逻辑清晰)

20.阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料一:

何鲁,广东新安县的贫苦农民,身上长了一个巨瘤。1828年,英国医生郭雷枢发现何鲁的病极有医学研究价值,承诺可筹资送何鲁去英国,由盖伊医院的名医为其做切除手术。

1830年12月17日,何鲁乘坐东印度公司的商船,历时3个月到达英国。何鲁抵达伦敦后,引发英国媒体和医学界的极大关注。

1831年4月9日,何鲁被安排在一个容纳了近千人的解剖学剧场。手术历时1小时44分钟,何鲁多次晕厥,最终在众目睽睽下痛苦抽搐而死,终年32岁。

材料二:

何鲁死后,各方纷纷对此做出反应,其手术由医疗活动演化为社会、文化和政治事件。

1831年4月16日,欧洲一媒体报道,声称应该把何鲁在手术中的遭遇归咎于手术对他神经系统造成的冲击,以及大量腱莉血液的流失。认为一般健康的欧洲人是可以承受这种损失而不会有任何危险的。

1831年4月16日,《柳叶刀》发文,对盖伊医院外科医生的手术方案提出批评。

1831年5月2日,英国画家道尔发表政治讽刺画《何鲁朱,别名约翰牛和医生们》(如图),臃肿的何鲁意喻英国社会存在“巨瘤”,画中的五个医生正在为是否切除“巨瘤”开展激烈的争论。

——以上材料均摘编自高晞《何鲁之死: 1831年震撼全球的医疗事件》

(1) 结合材料一,分析何鲁的英国之行引发广泛关注的原因。

(2) 作为历史的观察者,请从材料二中任选一种反应并进行评析。

答案和解析

1.【答案】A

【解析】A选项提到“原始民主传统影响深远”。从题干中我们可以看到,商朝时,伊尹能将商王太甲“放之于桐宫”,这反映出商朝政治中存在一定的原始民主传统,即并非君主一人独断专行,而是有大臣或贵族能在一定程度上制约君主。周厉王时期,“国人暴动”使其出奔,以及召公以“防民之口,甚于防川”的比喻劝谏厉王,都进一步体现了民众或贵族对君主权力的一定制约。这些现象共同说明了原始民主传统在商周时代仍有深远影响。

B选项“贵族政治逐渐式微”与题干描述不符。题干中明确提到伊尹能制约商王,召公能劝谏周厉王,这恰恰反映了贵族在一定程度上的政治影响力,而非其式微。

C选项“儒家仁政思想受到重视”也不准确。儒家思想成为正统思想是在汉武帝时期,而题干描述的是商周时代,此时儒家思想尚未形成并受到重视。

D选项“君主专制必然出现”与题干内容无直接关联。题干描述的是商周时代君主权力受到制约的现象,而君主专制是秦朝开始确立的,二者时间上不符,且题干内容并不支持“君主专制必然出现”的观点。

综上所述,A选项“原始民主传统影响深远”最符合题干描述的现象。商周时代,无论是伊尹放逐太甲,还是国人暴动使厉王出奔,以及召公对厉王的劝谏,都体现了原始民主传统在这一时期仍有显著影响。

故选A。

2.【答案】C

【解析】1.汉武帝时期:“初令郡国举孝廉各一人”。2.汉和帝改革:根据人口数量调整孝廉的举荐人数,并在人口较少的地区增加时间限制。接着,我们逐个分析选项:A.助推了察举制度的确立

察举制度在汉武帝之前已存在,汉武帝时期的“初令郡国举孝廉各一人”是察举制度的发展而非确立。汉和帝的改革是对已有制度的调整,而非助推确立。因此,A项错误。B.降低了边远郡县的行政效率

题干中的改革是关于孝廉举荐的人数和时间调整,并未直接涉及行政效率问题。且增加时间限制可能反而有利于边远地区更充分地准备和选拔人才,不必然导致行政效率降低。因此,B项错误。C.体现了区域公平的意识

汉和帝的改革根据人口数量调整孝廉举荐人数,并在人口较少的地区增加时间限制,这种做法考虑到了不同地区的人口差异,使得察举制度更加公平,体现了区域公平的意识。因此,C项正确。D.扩大了地方政府的统治基础

察举制度主要是选拔人才的制度,其直接目的是为中央政府提供人才,而非直接扩大地方政府的统治基础。虽然选拔的人才可能间接服务于地方政府,但这不是该制度改革的直接目的。因此,D项错误。

故选C。

3.【答案】B

【解析】A.材料强调的是律令儒家化,不涉及基层教化,排除;

B.根据“若父母未亡以前而怀胎,虽于服内而生子者,不坐;纵除服以后始生,但计胎月是服内而怀者,依律得罪”可知,材料反映了儒家的伦理道德渗透到法律制定和审判中,体现了律令儒家化,正确;

C.材料不能看出“成熟”,排除;

D.材料仅涉及法律条文,不涉及社会风气问题,排除。

故选:B。

4.【答案】C

【解析】据材料可知,宋代父母或者公婆支持妇女再嫁的原因包括心疼女儿、儿子无能等因素,这显示宋代长辈支持妇女再嫁受到实际情况影响,印证当时婚俗文化中存在解决实际问题的实用主义的倾向,故C正确;

女性在婚姻中得到家庭的支持,而非女性在婚姻中缺乏自主权,排除A项;

宋代理学官方哲学地位得到巩固,而非挑战,排除B项;

支持妇女再嫁的长辈并非全是文人,故排除D项。

故选:C。

5.【答案】C

【解析】A.社会经济得到恢复和发展:虽然赈灾活动可能暗示社会有一定的恢复能力,但表格数据本身并不直接反映社会经济的整体恢复和发展状况。此选项不够直接相关。B.自然灾害变得越来越频繁:表格确实显示了多次赈灾活动,但这并不能直接等同于自然灾害变得越来越频繁。赈灾可能因多种原因触发,如政治考量、社会稳定等,不仅限于自然灾害。此选项推断过度。C.封建小农经济具有脆弱性:表格中多次赈灾的数据反映出封建社会中小农经济容易受到灾害的影响,需要政府进行赈济。这恰恰体现了封建小农经济的脆弱性,因为它难以抵御自然灾害等外部冲击。此选项与数据直接相关且合理。D.白银流入改变了赈灾方式:表格中并未提及白银流入或赈灾方式的变化,因此这一选项与表格数据无直接关联。

故选C。

6.【答案】D

【解析】材料“宣营心于教育”“不可偏于有用人之心”意思是办教育的人应该把心思放在教育本身,不能不能只想着通过教育培养出对自己有用的人;材料“宜究心于学问”“不可入于有求用之心”表明学生进入学堂应该专注追求学问,不能单纯抱着学问要马上有实际用处的功利心态;可见,原文意在倡导教育和学习应该摒弃功利主义,故D正确;

学堂选官制把教育与做官结合在一起,明显急功近利,排除A项:

材料针对教育和学习过程中的功利主义思想进行纠正,排除B项:

材料强调发展教育要着力于教育本身,而非应对民族危机,排除C项。

故选:D。

7.【答案】D

【解析】孙中山是资产阶级革命派的代表,不可能迎合新年的信仰,排除A项;

孙中山是资产阶级革命派的代表,不可能学习苏联的政治制度,排除B项;

1924年国民大革命刚刚开始,尚未掀起高潮,排除C项;

孙中山认为其民生主义就是共产主义、社会主义,其意图是弥补社会革命的不足,D项正确。

故选:D。

8.【答案】B

【解析】北伐战争发生在1926-1927年,而题干时间是1929年,此时北伐早已结束,所以该举措不可能扩大北伐的群众基础,A 选项错误;

《兴国土地法》将“没收一切土地”改为“没收一切公共土地及地主阶级的土地”,这种调整更符合当时农民的实际需求,能够调动广大农民的革命积极性。农民是中国革命的主力军,他们获得土地后,会更加拥护工农民主政权,从而巩固了工农民主政权,B选项正确;

1927年南昌起义打响了武装反抗国民党反动派的第一枪,开启了武装夺权的道路,与1929年《兴国土地法》的内容无关,C错误;

1927年八七会议纠正了大革命后期陈独秀右倾机会主义错误,时间与1929年不符,且《兴国土地法》主要是关于土地政策的调整,与纠正党内右倾错误没有直接关系,D错误。

故选:B。

9.【答案】C

【解析】A.材料与计划经济体制无关,材料中的文物并不属于计划经济的范畴,排除;

B.材料中的展览意在强化国家认同,不能说明中国改变了文化落后的面貌,排除;

C.根据“在展览会开办前后,工人、农民、干部等30余人把自家传承的68件历史文物和革命文物捐献给政府”可知,材料中的展览增强了对国家的认同,正确;

D.材料不涉及文物的商业价值,排除。

故选:C。

10.【答案】A

【解析】A.中国外交打开新局面

这三个事件都发生在1972年,且都与中国的外交活动有关。菲律宾、泰国与中国的经济、文化交流加强,以及北越对中日关系发展的报道,都反映了中国在这一时期外交上的活跃和成果。这与当时中国外交打开新局面,积极与周边国家发展关系的策略相吻合。B.美苏关系相对缓和

题目中的事件主要反映的是中国与亚洲国家的关系发展,并未直接涉及美苏关系。此外,1972年美苏关系虽然有所缓和,但并非主要原因,因此B项不符合题意。C.亚洲一体化进程加快

1972年并不能代表亚洲一体化进程加快,且题目中的事件更多体现的是中国与个别亚洲国家的关系发展,而非整个亚洲的一体化进程。因此C项错误。D.中日和中美的建交

中日建交确实发生在1972年,但中美正式建交是在1979年。此外,题目中的菲律宾、泰国与中国的关系发展,并不直接依赖于中日或中美建交。因此D项表述不准确且不全面。

故选A。

11.【答案】B

【解析】A.“官僚体制”从材料中无从体现,排除;

B.根据材料分析可知,波斯国王尊重埃及的习俗,意在笼络埃及地方势力,巩固统治,正确;

C.增强文化交流是作用,不是目的,排除;

D.材料无关财政收入,排除。

故选:B。

12.【答案】C

【解析】A.扩大对外贸易:材料中并未提及与对外贸易相关的信息,如商品交换、市场拓展等,因此这一选项与材料内容不符。

B.提升国民的素质:虽然拜占庭帝国提供了土地和谷物种子给愿意皈依基督教的阿拉伯战俘,但这并不直接等同于提升国民整体素质。这一举措更多是关于人口和宗教的策略,而非教育或文化层面。

C.争夺人口资源:从材料中可以看出,拜占庭帝国不仅交换战俘,还通过提供土地、种子和税收优惠来吸引阿拉伯战俘皈依基督教并定居。这一系列举措明显是为了增加自身的人口资源,特别是在与阿拉伯帝国的长期战争背景下。

D.削弱阿拉伯帝国:尽管交换战俘可能在一定程度上对阿拉伯帝国产生影响,但材料中描述的拜占庭帝国的举措更多是关注于吸引和留住人口,而非直接削弱阿拉伯帝国的实力。

故选C。

13.【答案】D

【解析】A.商业革命促进资本的原始积累:虽然这些活动反映了商业活动的扩展,但题目更侧重于描述具体的商业探险和地理发现,而非资本积累的过程。因此,A项不是最佳答案。

B.资本主义世界市场最终形成:这一说法的时间点明显不符。资本主义世界市场的最终形成是在19世纪末至20世纪初,远晚于题目所述时期。因此,B项可排除。

C.殖民扩张推动东西方贸易往来:题目描述的是意大利商人的探险活动,而非直接涉及殖民扩张。虽然这些活动可能间接促进了殖民扩张,但并非题目的核心要点。因此,C项不是最佳答案。

D.人文主义精神助推商业发展:15世纪至16世纪初正值文艺复兴时期,人文主义精神强调人的探索和追求。题目中描述的意大利商人勇于探索未知地域,进行远距离贸易,正是人文主义精神在商业领域的体现。这种精神推动了他们的商业活动和发展。因此,D项是最合适的答案。

故选D。

14.【答案】D

【解析】1892-1931年日本茶园面积总体呈下降趋势,但制茶数量后期有所增长,说明茶叶生产效率提高,市场竞争力有所提升,D选项正确;

A选项与材料数据不符,A选项错误;

经济危机期间日本制茶业也受到一定影响,B选项错误;

材料无法体现采茶技术世界领先,C选项错误。

故选:D。

15.【答案】C

【解析】A.民众丧失了获胜的信心:丘吉尔的呼吁中明确提到“所有人都不能丧失信念或职责”,这更像是在提振民众的信心,而不是在描述民众已经丧失了信心。此选项与材料信息不符。

B.绥靖政策仍然具有影响力:材料中没有提及绥靖政策或其影响力的内容。此选项与材料信息无直接关联。

C.英国对德抗战十分艰巨:丘吉尔在呼吁中强调这不是一场普通的战争,而是关系国家事业、人民的战争,并且需要无数人尽忠尽责。这种言辞通常用于描述形势严峻、需要全民共同努力的场合,从而暗示英国对德抗战的艰巨性。此选项与材料信息相符。

D.世界反法西斯同盟已形成:材料中并未提及世界反法西斯同盟或其形成的内容。此选项与材料信息无直接关联。

故选C。

16.【答案】C

【解析】A.揭示民族独立运动的历史背景:虽然这些史实发生在民族独立运动背景下,但题干更侧重于镇压的成本,而非背景本身。因此,A项不是最佳答案。B.解释世界殖民体系瓦解的原因:题干中提到的英国和法国为了镇压殖民地人民的反抗付出了巨大的经济代价。这表明殖民统治的成本高昂,长期下去难以为继,从而加速了殖民体系的瓦解。B项与题干信息高度相关,是合理的解释。C.衡量英法两国当时的经济实力:题干虽然提到了巨额战费,但这些费用是用于镇压殖民地反抗的,并不能直接反映英法两国的整体经济实力。

故选C。

17.【答案】【解析】【小题1】“二桃杀三士”一事真实性存疑。理由:先秦时期典籍鲜有提及,后世经典史书《史记》《资治通鉴》也无相关叙述,说明其在早期历史记载中并不常见;该故事最早出自战国时期的《晏子春秋》,存在后人虚构或演绎的可能;但汉画像石中有相关题材,且故事在明清时期得到广泛传播,一定程度上反映出其在民间有一定影响力和流传基础,不过不能据此认定其完全真实发生过。

【小题2】明清时期,小说等市民文学发展繁荣,为“二桃杀三士”故事传播提供了载体;故事中包含的智慧、忠义、矛盾冲突等元素,符合市民阶层的文化需求和审美趣味;冯梦龙、蔡元放等文人对故事的改写和收录,扩大了其传播范围。

18.【答案】【解析】【小题1】在革命战争年代(如1927年),党面临着严峻的斗争形势,需要确保干部队伍的纯洁性和战斗力。因此,强调工农分子的新干部替换非无产阶级的知识分子干部,以增加无产阶级和贫民成分,确保党在政治上的坚定性。在社会主义建设初期(如1957年),党开始探索社会主义建设道路,需要干部具备一定的专业知识和业务能力。因此,提倡党员和党外积极分子努力成为无产阶级知识分子,干部要精通技术和业务,实现又红又专。在改革开放时期(如1980年),党面临经济建设的新任务,需要大量专业人才来推动现代化建设。因此,强调干部必须具备专业知识和能力,按照专业要求组织领导班子,发挥专业人才的作用。

【小题2】党的干部政策是与时俱进的,随着时代的变化而不断调整。这些政策反映了党对不同时期国家发展需求的深刻理解和积极应对。从革命战争年代到社会主义建设,再到改革开放,党的干部政策始终强调德才兼备,既注重干部的政治觉悟,也重视其专业能力和业务水平。此外,党的干部政策还体现了对干部队伍建设的全面规划,包括选拔、培养、使用和管理等各个方面。这些政策不仅有助于确保干部队伍的素质和能力与时俱进,也为党的事业提供了坚实的组织保障。总的来说,党的干部政策是党根据不同时期国家发展需求和党的自身建设需要而制定的,是党的事业发展的重要保障。这些政策体现了党对干部队伍建设的高度重视和全面规划,为党的事业不断取得胜利提供了有力支持。

19.【答案】【解析】选择:以“殖民地、半殖民地、第三世界发展中国家同帝国主义、殖民主义国家、发达资本主义国家间的矛盾”为例。

论述:一战后,亚非拉民族解放运动高涨。如埃及华夫脱运动,埃及人民为摆脱英国殖民统治,通过和平示威、罢工等形式,最终迫使英国承认埃及独立,但英国仍保留部分特权,体现了殖民地与殖民国家间的矛盾。二战后,民族解放运动进一步发展,印度通过非暴力不合作运动,最终摆脱英国殖民统治获得独立。众多亚非拉国家纷纷独立,形成第三世界力量。在经济上,第三世界国家面临发达资本主义国家的经济剥削,如不合理的国际经济秩序使发展中国家在国际贸易中处于不利地位,这一矛盾促使第三世界国家联合起来,开展不结盟运动以争取自身的发展和权益。

20.【答案】【解析】【小题1】原因:何鲁的病情具有医学研究价值,英国医生郭雷枢发现并承诺资助他去英国治疗,这引起了医学界的关注。何鲁作为一位来自中国的贫苦农民,在当时的背景下,他的身份和背景与英国社会形成鲜明对比,引发了人们的好奇心和社会关注。手术在一个容纳了近千人的解剖学剧场进行,并通过媒体报道,扩大了事件的影响力和关注度。手术过程中的意外和何鲁的死亡增加了事件的戏剧性和敏感性,吸引了更多的关注。

【小题2】选择《柳叶刀》的发文进行评析:

观点:《柳叶刀》对盖伊医院外科医生的手术方案提出批评。评析:医学专业性:作为医学专业期刊,《柳叶刀》的批评反映了医学界对手术方案的专业审视。它指出了手术中可能存在的问题,如手术方案的合理性、风险控制等,这有助于推动医学技术和手术方法的改进。伦理和人道主义:批评也体现了对病人权益和人道主义的关注。何鲁作为一位非自愿的试验对象,他的权益和尊严在手术过程中可能没有得到充分保障,这引发了人们对医学研究和临床实践中伦理问题的思考。社会影响:《柳叶刀》的批评不仅限于医学领域,还引发了更广泛的社会讨论。它促使人们反思医学研究中的伦理规范和患者权益保护,推动了相关法律法规的制定和完善。历史背景:在19世纪初,医学研究和临床实践正处于快速发展阶段,许多技术和伦理规范尚未成熟。《柳叶刀》的批评反映了当时医学界对专业标准和伦理规范的追求,推动了医学领域的进步。通过这种评析,我们可以看到《柳叶刀》的发文不仅是对一个具体事件的批评,更是对医学伦理和专业标准的探讨和推动。

第9页,共13页

同课章节目录