九下10唐雎不辱使命 课件(共40张PPT)

文档属性

| 名称 | 九下10唐雎不辱使命 课件(共40张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 1.5MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 16:50:27 | ||

图片预览

文档简介

(共40张PPT)

10 唐雎不辱使命

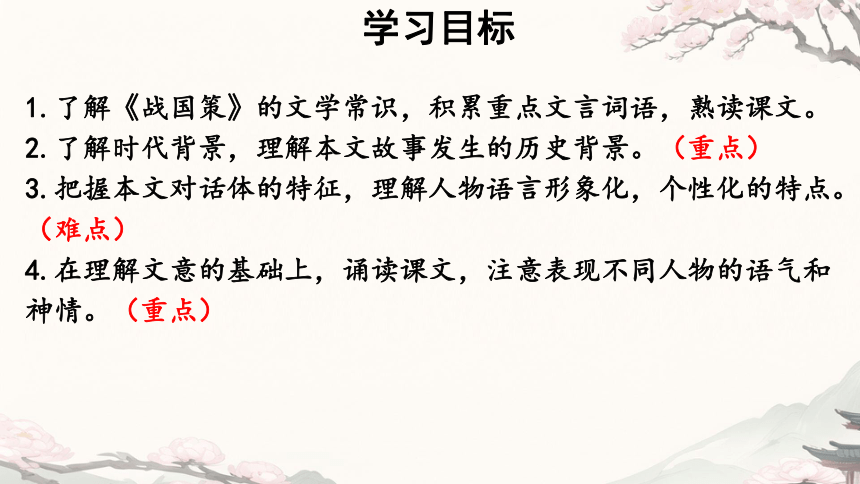

学习目标

了解《战国策》的文学常识,积累重点文言词语,熟读课文。

了解时代背景,理解本文故事发生的历史背景。(重点)

把握本文对话体的特征,理解人物语言形象化,个性化的特点。(难点)

在理解文意的基础上,诵读课文,注意表现不同人物的语气和神情。(重点)

刘向(约前77—前6),

本名更生,字子政,沛(今江苏沛县)人,

西汉经学家、目录学家、文学家。

他在学术文化上的主要贡献是对古籍做了全面系统的分类整理工作,

撰有《别录》,为中国目录学之祖。

《战国策》是他根据战国时期史料整理编辑的。

编者简介

刘向,楚元王刘交(汉高祖刘邦同父异母弟)之玄孙,

阳城侯刘德之子,经学家刘歆之父。

汉朝宗室大臣、经学家、文学家,古琴家、中国目录学鼻祖。

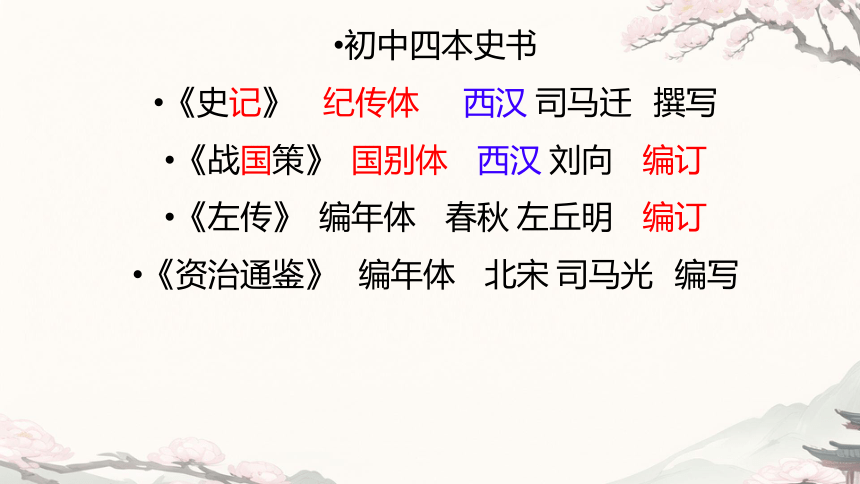

初中四本史书

《史记》 纪传体 西汉 司马迁 撰写

《战国策》 国别体 西汉 刘向 编订

《左传》 编年体 春秋 左丘明 编订

《资治通鉴》 编年体 北宋 司马光 编写

何为“士”?

《说文解字》:“士,事也。

数始于一,终于十,从一从十。

孔子日:推十合一为士。

要善于做事,从一开始,到十结束,

非常完美地完成了一件事情,

这就是“士”。

《韩诗外传》卷七中有这一句话:“君子避三端:“

一避文士的发梢, 二避武士的锋端,三避辩士的舌端,

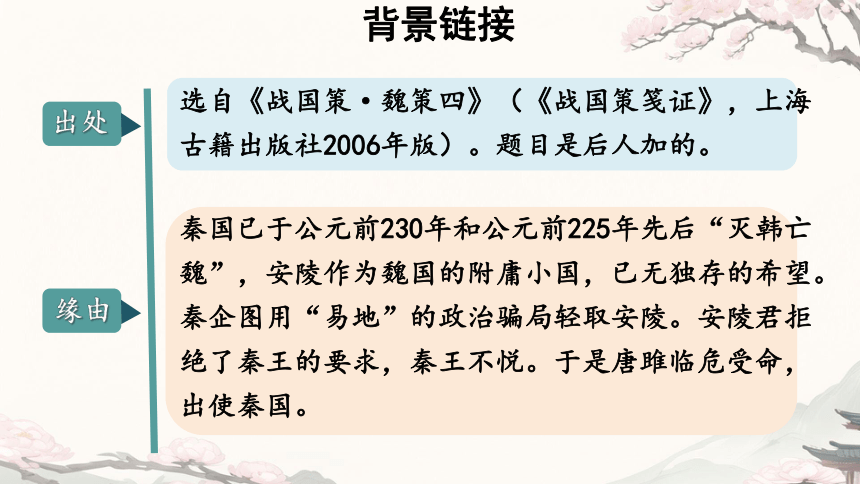

背景链接

出处

选自《战国策·魏策四》(《战国策笺证》,上海古籍出版社2006年版)。题目是后人加的。

缘由

秦国已于公元前230年和公元前225年先后“灭韩亡魏”,安陵作为魏国的附庸小国,已无独存的希望。秦企图用“易地”的政治骗局轻取安陵。安陵君拒绝了秦王的要求,秦王不悦。于是唐雎临危受命,出使秦国。

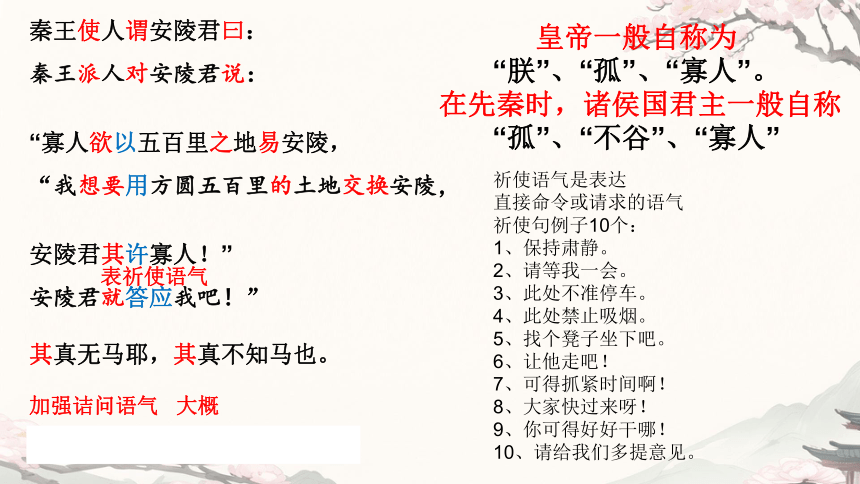

秦王使人谓安陵君曰:

秦王派人对安陵君说:

“寡人欲以五百里之地易安陵,

“我想要用方圆五百里的土地交换安陵,

安陵君其许寡人!”

安陵君就答应我吧!”

其真无马耶,其真不知马也。

皇帝一般自称为

“朕”、“孤”、“寡人”。

在先秦时,诸侯国君主一般自称

“孤”、“不谷”、“寡人”

加强诘问语气

大概

表祈使语气

祈使语气是表达

直接命令或请求的语气

祈使句例子10个:

1、保持肃静。

2、请等我一会。

3、此处不准停车。

4、此处禁止吸烟。

5、找个凳子坐下吧。

6、让他走吧!

7、可得抓紧时间啊!

8、大家快过来呀!

9、你可得好好干哪!

10、请给我们多提意见。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵

安陵君不听寡人,何也?

安陵君不听从我,为什么呢?

且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,

况且秦国灭亡韩国和魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来的原因,

表转折

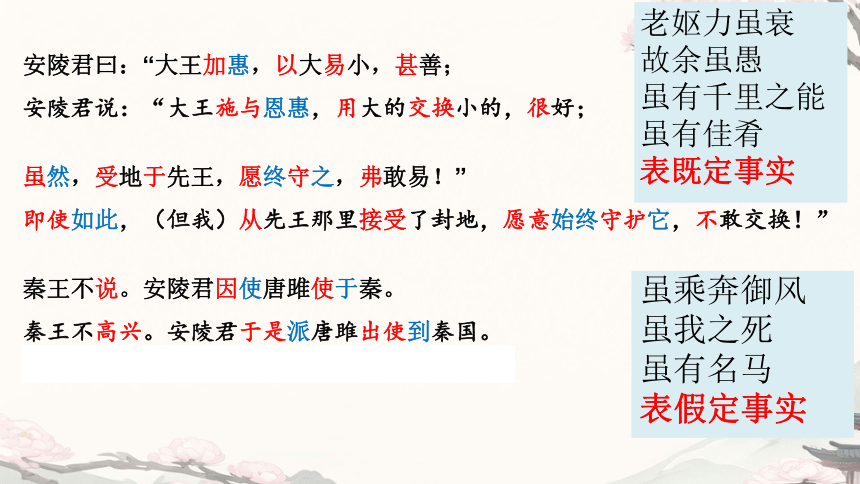

安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;

安陵君说:“大王施与恩惠,用大的交换小的,很好;

虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”

即使如此,(但我)从先王那里接受了封地,愿意始终守护它,不敢交换!”

秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王不高兴。安陵君于是派唐雎出使到秦国。

虽乘奔御风

虽我之死

虽有名马

表假定事实

老妪力虽衰

故余虽愚

虽有千里之能

虽有佳肴

表既定事实

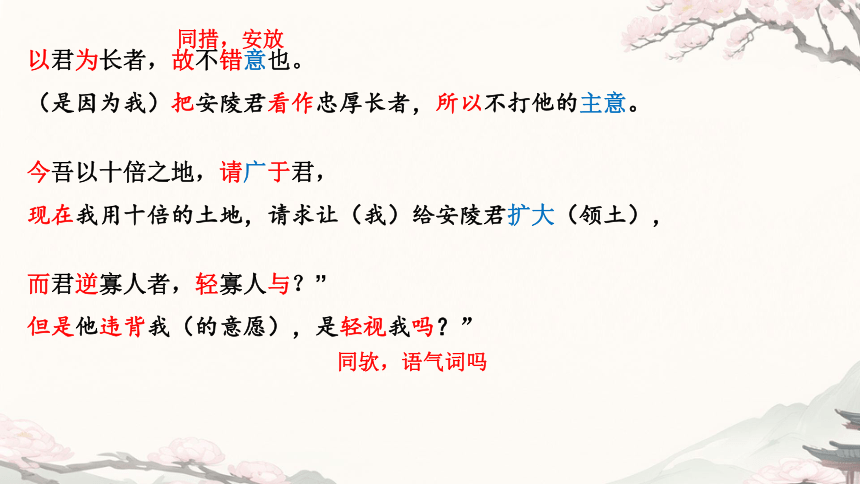

以君为长者,故不错意也。

(是因为我)把安陵君看作忠厚长者,所以不打他的主意。

今吾以十倍之地,请广于君,

现在我用十倍的土地,请求让(我)给安陵君扩大(领土),

而君逆寡人者,轻寡人与?”

但是他违背我(的意愿),是轻视我吗?”

同措,安放

同欤,语气词吗

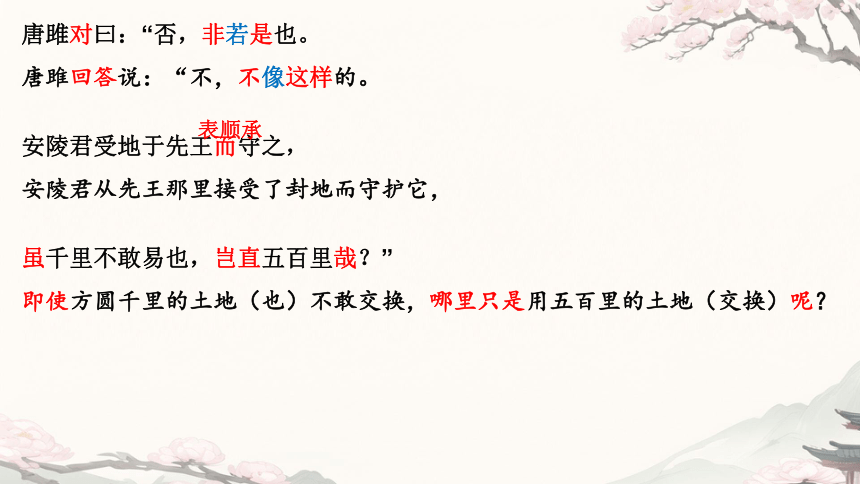

唐雎对曰:“否,非若是也。

唐雎回答说:“不,不像这样的。

安陵君受地于先王而守之,

安陵君从先王那里接受了封地而守护它,

虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

即使方圆千里的土地(也)不敢交换,哪里只是用五百里的土地(交换)呢?

表顺承

秦王怫然怒,谓唐雎曰:

秦王勃然大怒,对唐雎说:

“公亦尝闻天子之怒乎?”

“您曾听说过天子发怒吗?”

唐雎对曰:“臣未尝闻也。”

唐雎回答说:“我未曾听说过。”

秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”

秦王说:“天子发怒,横尸在地百万,血流千里。”

生气的样子

亦:表示加强语气。

伏:使……倒下。 流:使……流淌。

之:主谓取独。

①丈夫之冠也

(名词用作动词,行冠礼)

②富贵不能淫

(动词的使动用法,使……迷惑)

③贫贱不能移

(动词的使动用法,使……动摇)

④威武不能屈

(动词的使动用法,使……屈服)

①苦其心志

(形容词的使动用法,使……痛苦)

②劳其筋骨

(形容词的使动用法,使……劳累)

③饿其体肤

(形容词的使动用法,使……饥饿)

④空乏其身

(形容词的使动用法,使……财资缺乏)

⑤所以动心忍性

(动,动词的使动用法,使……受到震撼;

忍,形容词的使动用法使……坚忍)

唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”

唐雎说:“大王曾经听说过平民发怒吗?”

秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”

秦王说:“平民发怒,也不过是摘下帽子,光着脚,用头撞地罢了。”

唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。

唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有胆识有才能的人发怒。

之:主谓取独。

之:主谓取独。

平民。

古代没有官职的人穿麻布衣服,

所以称布衣。

夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;

(从前,)专诸刺杀吴王僚时,彗星的尾巴扫过月亮;

聂政之刺韩傀也,白虹贯日;

聂政刺杀韩傀时,白色的长虹穿日而过;

要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

要离刺杀庆忌时,苍鹰扑击到宫殿上。

此三子者,皆布衣之士也,

这三个人,都是平民中有胆识有才能的人,

夫:句首发语词

之:主谓取独。

也:语气助词无意义

之:主谓取独。

之:主谓取独。

也:表判断

用在名词、动词、形容词、数词、词组后,并与其相结合,指人、指事、指物、指时。

怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。

心里的愤怒没发作出来,上天就降示征兆,(他们)和我将变成四个人了。

若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”

如果有胆识有才能的人一定发怒,就会横尸在地两人,血流五步远,

全国人民都要穿白色丧服,今天(就是)这样。”

挺剑而起。

(于是唐雎)拔出宝剑站起来。

休:吉祥。祲:不详

而:连词无意义

名词做动词,穿丧服。借代手法

而:表修饰

表修饰:在于强调后者

表顺承:前后承接

秦王色挠,长跪而谢之曰:

秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说:

“先生坐!何至于此!寡人谕矣:

“先生请坐!怎么会到这种地步!我明白了:

夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,

韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,

徒以有先生也。”

只是因为有先生啊。”

色:脸色。挠:屈服

而:表修饰

而:表转折

家徒四壁

坐:古人铺席于地,两膝着席,臀部压在脚後跟上,谓之“坐”。

后来把臀部平放在椅子、凳子或其他物体上以支持身体称为“坐”。

跪:屈膝,单膝或双膝着地,臀部抬起。

跽jì:两膝着地,上身挺直。

跽与跪的区别是前者的屁股不撅着。

箕踞jī jù:一种轻慢、不拘礼节的坐的姿态。

即随意张开两腿坐着,形似簸箕bò ji。

结合文章内容体会对比和衬托手法在文中的表达效果。

手法

表现

表达效果

对比

突出

强调

衬托

秦王的前倨后恭的态度对比:

使人谓→不说→怫然怒→色挠

唐雎的先柔后刚的态度对比:

临危受命→沉着应对→针锋相对→挺剑而起

秦王和唐雎的性格对比:

一个先倨后恭,一个先恭后倨

安陵君的软弱衬托出唐雎的勇敢机智;安陵君的支持和信任也让唐雎有英雄用武之地

一倨一恭,更有利于突出秦王凶恶而虚伪的人物形象。

一柔一刚,说明了唐雎一开始就胸有成竹,待机而发,突出了他的才干和胆识。

鲜明的对比之下再现了秦王色厉内荏、外强中干的纸老虎形象和唐雎临危不惧、机智果敢的伏虎英雄形象。

两个人物,两种性格,

互为表里,相辅相成。

色厉内荏:荏:软弱,懦弱。形容外表强硬而内心怯弱。

前倨后恭: 倨:傲慢。形容对人态度前后截然不同。

对比与衬托的区别:

构成对比的双方没有主次之分,

但衬托有主次,

而且次要部分要对主要部分起陪衬烘托的作用.

本文记叙了强大的秦国与弱小的安陵国之间的一场外交斗争的经过,揭露了秦王奸诈骄横而又色厉内荏的真实面目,表现了唐雎维护国土的严正立场和不畏强暴、敢于斗争的精神。

主旨归纳

守正创新 立德树人

弱

国

无

外

交

百年前,神州遍地,

满是辱国丧权之相,

行过之处皆是卑躬屈膝之态。

百年后,华夏之邦,

尽是中国大梦之影。

所见之处皆是民族复兴之景。

2024临沂中考:周亚夫、富贵不能淫、唐雎 对比阅读

13、解释下列句子中加点的词语。(3分)

(1)军士吏被甲

(2)至营,将军亚夫持兵揖日

(3)秦王色挠,长跪而谢之曰

被:同“披”,穿着

兵:兵器

谢:道歉

14. 下列句子中“之”字的意义和用法与例句相同的一项是( )(2分)

例句:不闻天子之诏

A. 已而之细柳军 B. 皆布衣之士也

C 称善者久之 D. 聂政之刺韩傀也,白虹贯日

15、把下面句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)居无何,上至,又不得入。

(2)而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

到

的

音助

取独

过了不久,皇上驾到,也不让进入军营

但安陵国凭借方圆五十里的地方幸存下来,只因为有先生您啊!

16、【甲】文中周亚夫被汉文帝称为“真将军”,是因为他 。

【乙】文中唐雎能够不辱使命,是因为他 。

周亚夫和唐雎都彰显了孟子心目中大丈夫“”的特点。(3分)

信守军规、从严治军(忠于职守)

不畏强暴、敢于斗争(临危不惧、机智果敢)

威武不能屈

17、下面对【甲】【乙】两文理解与分析不正确的一项是( )(2分)

A. 【甲】文对周亚夫言行的正面描写较少,只“介胄之士不拜,请以军礼见”一处却如画龙点睛,使周亚夫的形象栩栩如生、跃然纸上。

B. 【乙】文通过个性化的语言塑造人物形象,“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也”一句,掷地有声,表现出唐雎鲜明的个性。

C. 【甲】【乙】两文运用对比、衬托手法,写汉文帝与秦王,目的是与周亚夫和唐雎形成鲜明对比,展现周亚夫和唐雎的“大丈夫”形象。

D. 【甲】【乙】两文都能从多角度刻画和丰富人物形象,展现周亚夫和唐雎为国担当的英雄风采,场面描写有声有色,令人有身临其境之感。

【甲】【乙】两文运用对比、衬托手法,写汉文帝与秦王,目的是与周亚夫和唐雎形成鲜明对比,展现周亚夫和唐雎的“大丈夫”形象。

2024湖北鄂州中考

董宣为洛阳令。

时湖阳公主【光武帝姐姐】苍头【奴仆】白日杀人,因匿主家,吏不能得。

及【等到】主出行,而以【让】奴骖乘,宣于夏门亭候之,

乃驻车扣马,以刀画地,大言数主之失,叱奴下车,因格杀之。

主即还宫诉帝,帝大怒,召宣,欲箠chuí杀之。

宣叩头曰:“愿乞一言而死。”帝曰:“欲何言?”

宣曰:“陛下圣德中兴,而纵奴杀良人,将何以理天下乎?

臣不须箠,请得自杀。”即以头击楹【柱子】,流血被面。

帝令小黄门持之,使宣叩头谢【道歉】主,宣不从,

强使顿【磕头】之,宣两手据地,终不肯俯。

主曰:“文叔为白衣时,臧亡匿死,吏不敢至门。

今为天子,威不能行一令乎?”

帝笑曰:“天子不与白衣同。”因敕强项令⑤出。

赐钱三十万,宣悉以班【分】诸吏。由是搏击豪强,莫不震栗。

10、下列对甲、乙两文理解分析有误的一项是()

A.甲文中唐雎临危受命,出使秦国,最终不辱使命,维护了国家的利益和尊严。

B.乙文中董宣秉公执法,不畏权贵,宁死不屈,最终赢得了光武帝的赏赐。

C.甲文以对话为主。第③段中,秦王以“天子之怒”恐吓唐雎,唐雎则以“布衣之怒”震慑秦王,对话尖锐激烈,表现了唐雎不畏强暴、敢于斗争的精神。

D.乙文以叙事为主。第②段中,皇帝抓住董宣,强迫他给湖阳公主磕头,但董宣拒不低头认错,将故事情节推向高潮。

帝令小黄门持之,使宣叩头谢【道歉】主,

2024四川自贡

天祥至潮阳,见弘范①,左右命之拜,不拜,弘范遂以客礼见之,

与俱入厓山②,使为书招【招降】张世杰③。

天祥曰:“吾不能捍父母,乃教人叛父母,可乎?”

索之固,乃书所《过零丁洋诗》与之。弘范笑而置之。

厓山破,军中置酒大会,弘范曰:“国亡,丞相忠孝尽矣,能改心以事宋者事皇上,将不失为宰相也。”

天祥泫然出涕,曰:“国亡不能救为人臣者死有余罪况敢逃其死而二其心乎”弘范义【认为他仁义】之,遣使护送天祥至京师。

天祥在燕凡【共】三年,上知天祥终不屈也,召入谕之曰:“汝何愿?”

天祥对曰:“天祥受宋恩,为宰相,安事二姓?愿赐之一死足矣。”天祥临刑殊【很】从容,谓吏卒曰:“吾事毕矣。”南乡拜而死。

18、下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 面对秦王威胁,唐雎极言专诸、聂政、要离的“布衣之怒”,以此震慑住了秦王。

B. 文天祥被捕之后,张弘范让文天祥写信招降张世杰,文天祥拒绝了,并以诗明志。

C. 在“义”和“生”之间,唐雎和文天祥选择了“义”,并为此献出了自己的生命。

D. 唐雎面对强秦敢于拔剑,文天祥宁死不改忠君之志,都是孟子赞颂的“大丈夫”。

2024昆明

齐景公游于海上而乐之,六月不归,

令左右曰:“敢有先言归者,致死不赦。”

颜烛趋进谏曰:“君乐治海上,不乐治国,而六月不归。

彼傥【倘若】有治国者,君且安得乐此海也?”

景公援戟将斫【(zhuó):砍】之。

颜烛趋进,抚衣待之,曰:“君奚【为什么】不斫也?

昔者桀杀关龙逄,纣杀比干;

君之贤,非此二主也;臣之材,亦非此二子也。

君奚不斫?以臣叁此二人者,不亦可乎?”

景公说,遂归。中道闻国人谋不内【同“纳”】矣。

奚:疑问代词。指处所或事物,

相当于“什么”“为什么”“哪里”

12、【甲】文中的唐雎和【乙】文中的颜烛趋都达到了自己的目的,请根据选文内容,概括两人取得成功的共同原因。(3分)

(1)两人都有强烈的爱国之心,都将个人生死置之度外。

(2)两人都不畏强权、胆识过人。

(3)两人都善于抓住对方的弱点进行劝说。

(4)两人都用了历史人物的例子作类比。

(5)两人都采用了针锋相对的应对技巧。

2024济南

子墨子曰:天下从事者,不可以无法仪【法规准则】,

无法仪而其事能成者无有也。

虽至士之为将相者,皆有法;

虽至百工【从事各种行业的人】从事者,亦皆有法。

百工为方以矩【古代画方形的工具】,

为圆以规,直以绳,衡以水,正以县【悬】。

无巧工不巧工,皆以此五者为法。

巧者能中【符合】之,不巧者虽不能中,依以从事,犹逾已。

故百工从事,皆有法所度。

今大者治天下,其次治大国,皆如此。

(节选自《墨子·法仪》)

11.本文主要通过(1)的事例(用原文语句回答),阐明(2)的道理。

虽至百工从事者,亦皆有法

天下人做事都要有法规准则

(聂政)遂西至濮阳①,见严仲子②曰:“前所以不许仲子者,徒以亲在。今亲不幸③,仲子所欲报仇者为谁?严仲子具告日:“臣之仇韩相傀。傀又韩君之季父④也,宗族盛,兵卫设,臣使人刺之,终莫能就。今足下幸而不弃请益具车骑壮士以为羽翼。”政曰:“韩与卫,中间不远,今杀人之相,相又国君之亲,此其势不可以多人。多人不能无生得失⑤,生得失则语泄,语泄则韩举国而与仲子为仇也,岂不殆哉!“遂谢车骑人徒,辞,独行仗剑至韩。

韩适有东孟之会,韩王及相皆在焉,持兵戟而卫者甚众。聂政直入,上阶刺韩傀。韩傀走而抱哀侯,聂政剌之,兼中哀侯,左右大乱。聂政大呼,所杀者数十人。因自皮面抉眼⑥,自屠出肠,遂以死。

(节选自《战国策》)

【注释】①濮阳:春秋时期属于卫国。②严仲子:春秋韩国大夫,与韩相侠累(名傀)结仇,逃往濮阳。后与聂政结识,在聂政母亲生日时给予重金,聂政虽不受,但许身为友。③不幸:指聂政母亲去世。④季父:最小的叔父。⑤得失:这垦指差错。⑥抉眼:指聂政挖出自己的眼睛。

2021赤峰

聂政,轵邑深井里人。聂政杀了人,为了躲避仇敌,于是和母亲、姐姐一起到了齐国,以屠宰为业。隔了很久,濮阳严仲子在韩哀侯朝中供职,与韩相侠累结下怨仇。严仲子怕侠累杀他,逃离韩国,访求能向侠累报仇的人。严仲子来到齐国,齐国有人谈到聂政,说他是个有勇气有胆量的人,因为避仇而隐身在屠户中间。严仲子登门拜访,来往几次,然后备下酒席,亲自向聂政母亲敬酒。

过了很久,聂政的母亲去世了。埋葬已毕,在除去丧服之后,聂政说道:“唉!我聂政不过是个市井小民,鼓刀屠宰;而严仲子是诸侯的卿相,却不远千里,屈尊来和我结交。我待他极为淡薄,没有什么大功可以和他所待我的相称,而严仲子又奉上百金为我母亲祝寿,我纵然没有接受,但他这样做,只是说明他对我是知遇很深的。一位贤者,因感愤于一点小的仇恨,而亲近信赖一个穷困鄙陋的小民,我聂政哪能对此独独不吭一声、毫无反应就算了呢!况且前些时候他来邀请我,我只是因为老母尚在(就没有答应他)。现在老母享尽天年,我将要为知己的人效力了。”于是西行来到濮阳,见严仲子,说道:“前些时候我所以没有答应您,只是因为我母亲尚在世;现在不幸母亲已经享尽天年去世了。仲子想要报仇的对象是谁?请让我来办理此事吧!”严仲子便详细地告诉他说:“我的仇人是韩相侠累,侠累又是韩国国君的小叔父,他们宗族的人很多,居处警卫十分严密,我想派人刺杀他,但始终没有人能办成。现在幸蒙足下不弃,请允许我加派一些可以做您帮手的车骑壮士一同去。”聂政说:“韩国和卫国,中间相距不很远,如今要去刺杀人家的国相,这位国相又是国君的亲属,在这种情况下势必不能多派人去,人员一多,不可能不发生失误,发生了失误,机密就会泄露,机密一泄露,则韩国全国便会和仲子结仇,这岂不危险吗!”于是谢绝了车骑随从,聂政辞别严仲子,独自一人启程前往。

聂政自带利剑到了韩国,韩相侠累正坐在府上,手持兵器侍卫他的人很多。聂政径直闯了进去,上阶刺杀了侠累,两旁的人顿时大乱。聂政大声呼喝,击杀数十人,然后自己削烂面皮,挖出眼珠,破肚出肠,随即死去。

30. 研读【甲乙】两文,结合文章内容,比较唐睢和聂政人物形象的异同。

相同:机智勇敢,不畏强暴。

不同:

唐雎忠诚,擅长言辞,具有高超的说话技巧。

聂政孝顺,具有侠义精神,不畏死。

2024兰州

上【宋太宗赵光义】尝欲遣人使朔方,

谕中书【中书省】选才而可责以事者,

蒙正【吕蒙正,北宋名臣,以敢言著称。】退以名上,上不许。

他日,三问,三以其人对。

上曰:“卿何执耶?”

蒙正曰:“臣非执,盖陛下未谅【了解】尔。”

固称:“其人可使,余人不及。

臣不欲用媚道妄随人主意,以害国事。”

同列悚息【屏息】不敢动。

上退【退朝】谓左右曰:“蒙正气量,我不如。”

既而卒用蒙正所荐,果称职。

11.阅读[甲] [乙] 两文,结合下面句中加点词,分析唐雌和吕蒙正两个人物形象的共同特点。(4分)

(1)大王尝闻布衣之怒乎? (2)臣非执,盖陛下未谅尔。

乎,表责问的语气。唐雎大义凛然,不惧强暴,据理力争,质问秦王;

尔,表肯定的语气,面对君王据理力争,果敢坚定。

共同特点:不畏强权,据理力争。

10 唐雎不辱使命

学习目标

了解《战国策》的文学常识,积累重点文言词语,熟读课文。

了解时代背景,理解本文故事发生的历史背景。(重点)

把握本文对话体的特征,理解人物语言形象化,个性化的特点。(难点)

在理解文意的基础上,诵读课文,注意表现不同人物的语气和神情。(重点)

刘向(约前77—前6),

本名更生,字子政,沛(今江苏沛县)人,

西汉经学家、目录学家、文学家。

他在学术文化上的主要贡献是对古籍做了全面系统的分类整理工作,

撰有《别录》,为中国目录学之祖。

《战国策》是他根据战国时期史料整理编辑的。

编者简介

刘向,楚元王刘交(汉高祖刘邦同父异母弟)之玄孙,

阳城侯刘德之子,经学家刘歆之父。

汉朝宗室大臣、经学家、文学家,古琴家、中国目录学鼻祖。

初中四本史书

《史记》 纪传体 西汉 司马迁 撰写

《战国策》 国别体 西汉 刘向 编订

《左传》 编年体 春秋 左丘明 编订

《资治通鉴》 编年体 北宋 司马光 编写

何为“士”?

《说文解字》:“士,事也。

数始于一,终于十,从一从十。

孔子日:推十合一为士。

要善于做事,从一开始,到十结束,

非常完美地完成了一件事情,

这就是“士”。

《韩诗外传》卷七中有这一句话:“君子避三端:“

一避文士的发梢, 二避武士的锋端,三避辩士的舌端,

背景链接

出处

选自《战国策·魏策四》(《战国策笺证》,上海古籍出版社2006年版)。题目是后人加的。

缘由

秦国已于公元前230年和公元前225年先后“灭韩亡魏”,安陵作为魏国的附庸小国,已无独存的希望。秦企图用“易地”的政治骗局轻取安陵。安陵君拒绝了秦王的要求,秦王不悦。于是唐雎临危受命,出使秦国。

秦王使人谓安陵君曰:

秦王派人对安陵君说:

“寡人欲以五百里之地易安陵,

“我想要用方圆五百里的土地交换安陵,

安陵君其许寡人!”

安陵君就答应我吧!”

其真无马耶,其真不知马也。

皇帝一般自称为

“朕”、“孤”、“寡人”。

在先秦时,诸侯国君主一般自称

“孤”、“不谷”、“寡人”

加强诘问语气

大概

表祈使语气

祈使语气是表达

直接命令或请求的语气

祈使句例子10个:

1、保持肃静。

2、请等我一会。

3、此处不准停车。

4、此处禁止吸烟。

5、找个凳子坐下吧。

6、让他走吧!

7、可得抓紧时间啊!

8、大家快过来呀!

9、你可得好好干哪!

10、请给我们多提意见。

秦王谓唐雎曰:“寡人以五百里之地易安陵,

秦王对唐雎说:“我用方圆五百里的土地交换安陵

安陵君不听寡人,何也?

安陵君不听从我,为什么呢?

且秦灭韩亡魏,而君以五十里之地存者,

况且秦国灭亡韩国和魏国,而安陵君却凭借方圆五十里的土地幸存下来的原因,

表转折

安陵君曰:“大王加惠,以大易小,甚善;

安陵君说:“大王施与恩惠,用大的交换小的,很好;

虽然,受地于先王,愿终守之,弗敢易!”

即使如此,(但我)从先王那里接受了封地,愿意始终守护它,不敢交换!”

秦王不说。安陵君因使唐雎使于秦。

秦王不高兴。安陵君于是派唐雎出使到秦国。

虽乘奔御风

虽我之死

虽有名马

表假定事实

老妪力虽衰

故余虽愚

虽有千里之能

虽有佳肴

表既定事实

以君为长者,故不错意也。

(是因为我)把安陵君看作忠厚长者,所以不打他的主意。

今吾以十倍之地,请广于君,

现在我用十倍的土地,请求让(我)给安陵君扩大(领土),

而君逆寡人者,轻寡人与?”

但是他违背我(的意愿),是轻视我吗?”

同措,安放

同欤,语气词吗

唐雎对曰:“否,非若是也。

唐雎回答说:“不,不像这样的。

安陵君受地于先王而守之,

安陵君从先王那里接受了封地而守护它,

虽千里不敢易也,岂直五百里哉?”

即使方圆千里的土地(也)不敢交换,哪里只是用五百里的土地(交换)呢?

表顺承

秦王怫然怒,谓唐雎曰:

秦王勃然大怒,对唐雎说:

“公亦尝闻天子之怒乎?”

“您曾听说过天子发怒吗?”

唐雎对曰:“臣未尝闻也。”

唐雎回答说:“我未曾听说过。”

秦王曰:“天子之怒,伏尸百万,流血千里。”

秦王说:“天子发怒,横尸在地百万,血流千里。”

生气的样子

亦:表示加强语气。

伏:使……倒下。 流:使……流淌。

之:主谓取独。

①丈夫之冠也

(名词用作动词,行冠礼)

②富贵不能淫

(动词的使动用法,使……迷惑)

③贫贱不能移

(动词的使动用法,使……动摇)

④威武不能屈

(动词的使动用法,使……屈服)

①苦其心志

(形容词的使动用法,使……痛苦)

②劳其筋骨

(形容词的使动用法,使……劳累)

③饿其体肤

(形容词的使动用法,使……饥饿)

④空乏其身

(形容词的使动用法,使……财资缺乏)

⑤所以动心忍性

(动,动词的使动用法,使……受到震撼;

忍,形容词的使动用法使……坚忍)

唐雎曰:“大王尝闻布衣之怒乎?”

唐雎说:“大王曾经听说过平民发怒吗?”

秦王曰:“布衣之怒,亦免冠徒跣,以头抢地尔。”

秦王说:“平民发怒,也不过是摘下帽子,光着脚,用头撞地罢了。”

唐雎曰:“此庸夫之怒也,非士之怒也。

唐雎说:“这是平庸无能的人发怒,不是有胆识有才能的人发怒。

之:主谓取独。

之:主谓取独。

平民。

古代没有官职的人穿麻布衣服,

所以称布衣。

夫专诸之刺王僚也,彗星袭月;

(从前,)专诸刺杀吴王僚时,彗星的尾巴扫过月亮;

聂政之刺韩傀也,白虹贯日;

聂政刺杀韩傀时,白色的长虹穿日而过;

要离之刺庆忌也,仓鹰击于殿上。

要离刺杀庆忌时,苍鹰扑击到宫殿上。

此三子者,皆布衣之士也,

这三个人,都是平民中有胆识有才能的人,

夫:句首发语词

之:主谓取独。

也:语气助词无意义

之:主谓取独。

之:主谓取独。

也:表判断

用在名词、动词、形容词、数词、词组后,并与其相结合,指人、指事、指物、指时。

怀怒未发,休祲降于天,与臣而将四矣。

心里的愤怒没发作出来,上天就降示征兆,(他们)和我将变成四个人了。

若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也。”

如果有胆识有才能的人一定发怒,就会横尸在地两人,血流五步远,

全国人民都要穿白色丧服,今天(就是)这样。”

挺剑而起。

(于是唐雎)拔出宝剑站起来。

休:吉祥。祲:不详

而:连词无意义

名词做动词,穿丧服。借代手法

而:表修饰

表修饰:在于强调后者

表顺承:前后承接

秦王色挠,长跪而谢之曰:

秦王面露胆怯之色,直身跪着,向唐雎道歉说:

“先生坐!何至于此!寡人谕矣:

“先生请坐!怎么会到这种地步!我明白了:

夫韩、魏灭亡,而安陵以五十里之地存者,

韩国、魏国灭亡,而安陵国却凭借五十里的土地幸存下来,

徒以有先生也。”

只是因为有先生啊。”

色:脸色。挠:屈服

而:表修饰

而:表转折

家徒四壁

坐:古人铺席于地,两膝着席,臀部压在脚後跟上,谓之“坐”。

后来把臀部平放在椅子、凳子或其他物体上以支持身体称为“坐”。

跪:屈膝,单膝或双膝着地,臀部抬起。

跽jì:两膝着地,上身挺直。

跽与跪的区别是前者的屁股不撅着。

箕踞jī jù:一种轻慢、不拘礼节的坐的姿态。

即随意张开两腿坐着,形似簸箕bò ji。

结合文章内容体会对比和衬托手法在文中的表达效果。

手法

表现

表达效果

对比

突出

强调

衬托

秦王的前倨后恭的态度对比:

使人谓→不说→怫然怒→色挠

唐雎的先柔后刚的态度对比:

临危受命→沉着应对→针锋相对→挺剑而起

秦王和唐雎的性格对比:

一个先倨后恭,一个先恭后倨

安陵君的软弱衬托出唐雎的勇敢机智;安陵君的支持和信任也让唐雎有英雄用武之地

一倨一恭,更有利于突出秦王凶恶而虚伪的人物形象。

一柔一刚,说明了唐雎一开始就胸有成竹,待机而发,突出了他的才干和胆识。

鲜明的对比之下再现了秦王色厉内荏、外强中干的纸老虎形象和唐雎临危不惧、机智果敢的伏虎英雄形象。

两个人物,两种性格,

互为表里,相辅相成。

色厉内荏:荏:软弱,懦弱。形容外表强硬而内心怯弱。

前倨后恭: 倨:傲慢。形容对人态度前后截然不同。

对比与衬托的区别:

构成对比的双方没有主次之分,

但衬托有主次,

而且次要部分要对主要部分起陪衬烘托的作用.

本文记叙了强大的秦国与弱小的安陵国之间的一场外交斗争的经过,揭露了秦王奸诈骄横而又色厉内荏的真实面目,表现了唐雎维护国土的严正立场和不畏强暴、敢于斗争的精神。

主旨归纳

守正创新 立德树人

弱

国

无

外

交

百年前,神州遍地,

满是辱国丧权之相,

行过之处皆是卑躬屈膝之态。

百年后,华夏之邦,

尽是中国大梦之影。

所见之处皆是民族复兴之景。

2024临沂中考:周亚夫、富贵不能淫、唐雎 对比阅读

13、解释下列句子中加点的词语。(3分)

(1)军士吏被甲

(2)至营,将军亚夫持兵揖日

(3)秦王色挠,长跪而谢之曰

被:同“披”,穿着

兵:兵器

谢:道歉

14. 下列句子中“之”字的意义和用法与例句相同的一项是( )(2分)

例句:不闻天子之诏

A. 已而之细柳军 B. 皆布衣之士也

C 称善者久之 D. 聂政之刺韩傀也,白虹贯日

15、把下面句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)居无何,上至,又不得入。

(2)而安陵以五十里之地存者,徒以有先生也。

到

的

音助

取独

过了不久,皇上驾到,也不让进入军营

但安陵国凭借方圆五十里的地方幸存下来,只因为有先生您啊!

16、【甲】文中周亚夫被汉文帝称为“真将军”,是因为他 。

【乙】文中唐雎能够不辱使命,是因为他 。

周亚夫和唐雎都彰显了孟子心目中大丈夫“”的特点。(3分)

信守军规、从严治军(忠于职守)

不畏强暴、敢于斗争(临危不惧、机智果敢)

威武不能屈

17、下面对【甲】【乙】两文理解与分析不正确的一项是( )(2分)

A. 【甲】文对周亚夫言行的正面描写较少,只“介胄之士不拜,请以军礼见”一处却如画龙点睛,使周亚夫的形象栩栩如生、跃然纸上。

B. 【乙】文通过个性化的语言塑造人物形象,“若士必怒,伏尸二人,流血五步,天下缟素,今日是也”一句,掷地有声,表现出唐雎鲜明的个性。

C. 【甲】【乙】两文运用对比、衬托手法,写汉文帝与秦王,目的是与周亚夫和唐雎形成鲜明对比,展现周亚夫和唐雎的“大丈夫”形象。

D. 【甲】【乙】两文都能从多角度刻画和丰富人物形象,展现周亚夫和唐雎为国担当的英雄风采,场面描写有声有色,令人有身临其境之感。

【甲】【乙】两文运用对比、衬托手法,写汉文帝与秦王,目的是与周亚夫和唐雎形成鲜明对比,展现周亚夫和唐雎的“大丈夫”形象。

2024湖北鄂州中考

董宣为洛阳令。

时湖阳公主【光武帝姐姐】苍头【奴仆】白日杀人,因匿主家,吏不能得。

及【等到】主出行,而以【让】奴骖乘,宣于夏门亭候之,

乃驻车扣马,以刀画地,大言数主之失,叱奴下车,因格杀之。

主即还宫诉帝,帝大怒,召宣,欲箠chuí杀之。

宣叩头曰:“愿乞一言而死。”帝曰:“欲何言?”

宣曰:“陛下圣德中兴,而纵奴杀良人,将何以理天下乎?

臣不须箠,请得自杀。”即以头击楹【柱子】,流血被面。

帝令小黄门持之,使宣叩头谢【道歉】主,宣不从,

强使顿【磕头】之,宣两手据地,终不肯俯。

主曰:“文叔为白衣时,臧亡匿死,吏不敢至门。

今为天子,威不能行一令乎?”

帝笑曰:“天子不与白衣同。”因敕强项令⑤出。

赐钱三十万,宣悉以班【分】诸吏。由是搏击豪强,莫不震栗。

10、下列对甲、乙两文理解分析有误的一项是()

A.甲文中唐雎临危受命,出使秦国,最终不辱使命,维护了国家的利益和尊严。

B.乙文中董宣秉公执法,不畏权贵,宁死不屈,最终赢得了光武帝的赏赐。

C.甲文以对话为主。第③段中,秦王以“天子之怒”恐吓唐雎,唐雎则以“布衣之怒”震慑秦王,对话尖锐激烈,表现了唐雎不畏强暴、敢于斗争的精神。

D.乙文以叙事为主。第②段中,皇帝抓住董宣,强迫他给湖阳公主磕头,但董宣拒不低头认错,将故事情节推向高潮。

帝令小黄门持之,使宣叩头谢【道歉】主,

2024四川自贡

天祥至潮阳,见弘范①,左右命之拜,不拜,弘范遂以客礼见之,

与俱入厓山②,使为书招【招降】张世杰③。

天祥曰:“吾不能捍父母,乃教人叛父母,可乎?”

索之固,乃书所《过零丁洋诗》与之。弘范笑而置之。

厓山破,军中置酒大会,弘范曰:“国亡,丞相忠孝尽矣,能改心以事宋者事皇上,将不失为宰相也。”

天祥泫然出涕,曰:“国亡不能救为人臣者死有余罪况敢逃其死而二其心乎”弘范义【认为他仁义】之,遣使护送天祥至京师。

天祥在燕凡【共】三年,上知天祥终不屈也,召入谕之曰:“汝何愿?”

天祥对曰:“天祥受宋恩,为宰相,安事二姓?愿赐之一死足矣。”天祥临刑殊【很】从容,谓吏卒曰:“吾事毕矣。”南乡拜而死。

18、下列对原文有关内容的概括和分析,不正确的一项是( )(3分)

A. 面对秦王威胁,唐雎极言专诸、聂政、要离的“布衣之怒”,以此震慑住了秦王。

B. 文天祥被捕之后,张弘范让文天祥写信招降张世杰,文天祥拒绝了,并以诗明志。

C. 在“义”和“生”之间,唐雎和文天祥选择了“义”,并为此献出了自己的生命。

D. 唐雎面对强秦敢于拔剑,文天祥宁死不改忠君之志,都是孟子赞颂的“大丈夫”。

2024昆明

齐景公游于海上而乐之,六月不归,

令左右曰:“敢有先言归者,致死不赦。”

颜烛趋进谏曰:“君乐治海上,不乐治国,而六月不归。

彼傥【倘若】有治国者,君且安得乐此海也?”

景公援戟将斫【(zhuó):砍】之。

颜烛趋进,抚衣待之,曰:“君奚【为什么】不斫也?

昔者桀杀关龙逄,纣杀比干;

君之贤,非此二主也;臣之材,亦非此二子也。

君奚不斫?以臣叁此二人者,不亦可乎?”

景公说,遂归。中道闻国人谋不内【同“纳”】矣。

奚:疑问代词。指处所或事物,

相当于“什么”“为什么”“哪里”

12、【甲】文中的唐雎和【乙】文中的颜烛趋都达到了自己的目的,请根据选文内容,概括两人取得成功的共同原因。(3分)

(1)两人都有强烈的爱国之心,都将个人生死置之度外。

(2)两人都不畏强权、胆识过人。

(3)两人都善于抓住对方的弱点进行劝说。

(4)两人都用了历史人物的例子作类比。

(5)两人都采用了针锋相对的应对技巧。

2024济南

子墨子曰:天下从事者,不可以无法仪【法规准则】,

无法仪而其事能成者无有也。

虽至士之为将相者,皆有法;

虽至百工【从事各种行业的人】从事者,亦皆有法。

百工为方以矩【古代画方形的工具】,

为圆以规,直以绳,衡以水,正以县【悬】。

无巧工不巧工,皆以此五者为法。

巧者能中【符合】之,不巧者虽不能中,依以从事,犹逾已。

故百工从事,皆有法所度。

今大者治天下,其次治大国,皆如此。

(节选自《墨子·法仪》)

11.本文主要通过(1)的事例(用原文语句回答),阐明(2)的道理。

虽至百工从事者,亦皆有法

天下人做事都要有法规准则

(聂政)遂西至濮阳①,见严仲子②曰:“前所以不许仲子者,徒以亲在。今亲不幸③,仲子所欲报仇者为谁?严仲子具告日:“臣之仇韩相傀。傀又韩君之季父④也,宗族盛,兵卫设,臣使人刺之,终莫能就。今足下幸而不弃请益具车骑壮士以为羽翼。”政曰:“韩与卫,中间不远,今杀人之相,相又国君之亲,此其势不可以多人。多人不能无生得失⑤,生得失则语泄,语泄则韩举国而与仲子为仇也,岂不殆哉!“遂谢车骑人徒,辞,独行仗剑至韩。

韩适有东孟之会,韩王及相皆在焉,持兵戟而卫者甚众。聂政直入,上阶刺韩傀。韩傀走而抱哀侯,聂政剌之,兼中哀侯,左右大乱。聂政大呼,所杀者数十人。因自皮面抉眼⑥,自屠出肠,遂以死。

(节选自《战国策》)

【注释】①濮阳:春秋时期属于卫国。②严仲子:春秋韩国大夫,与韩相侠累(名傀)结仇,逃往濮阳。后与聂政结识,在聂政母亲生日时给予重金,聂政虽不受,但许身为友。③不幸:指聂政母亲去世。④季父:最小的叔父。⑤得失:这垦指差错。⑥抉眼:指聂政挖出自己的眼睛。

2021赤峰

聂政,轵邑深井里人。聂政杀了人,为了躲避仇敌,于是和母亲、姐姐一起到了齐国,以屠宰为业。隔了很久,濮阳严仲子在韩哀侯朝中供职,与韩相侠累结下怨仇。严仲子怕侠累杀他,逃离韩国,访求能向侠累报仇的人。严仲子来到齐国,齐国有人谈到聂政,说他是个有勇气有胆量的人,因为避仇而隐身在屠户中间。严仲子登门拜访,来往几次,然后备下酒席,亲自向聂政母亲敬酒。

过了很久,聂政的母亲去世了。埋葬已毕,在除去丧服之后,聂政说道:“唉!我聂政不过是个市井小民,鼓刀屠宰;而严仲子是诸侯的卿相,却不远千里,屈尊来和我结交。我待他极为淡薄,没有什么大功可以和他所待我的相称,而严仲子又奉上百金为我母亲祝寿,我纵然没有接受,但他这样做,只是说明他对我是知遇很深的。一位贤者,因感愤于一点小的仇恨,而亲近信赖一个穷困鄙陋的小民,我聂政哪能对此独独不吭一声、毫无反应就算了呢!况且前些时候他来邀请我,我只是因为老母尚在(就没有答应他)。现在老母享尽天年,我将要为知己的人效力了。”于是西行来到濮阳,见严仲子,说道:“前些时候我所以没有答应您,只是因为我母亲尚在世;现在不幸母亲已经享尽天年去世了。仲子想要报仇的对象是谁?请让我来办理此事吧!”严仲子便详细地告诉他说:“我的仇人是韩相侠累,侠累又是韩国国君的小叔父,他们宗族的人很多,居处警卫十分严密,我想派人刺杀他,但始终没有人能办成。现在幸蒙足下不弃,请允许我加派一些可以做您帮手的车骑壮士一同去。”聂政说:“韩国和卫国,中间相距不很远,如今要去刺杀人家的国相,这位国相又是国君的亲属,在这种情况下势必不能多派人去,人员一多,不可能不发生失误,发生了失误,机密就会泄露,机密一泄露,则韩国全国便会和仲子结仇,这岂不危险吗!”于是谢绝了车骑随从,聂政辞别严仲子,独自一人启程前往。

聂政自带利剑到了韩国,韩相侠累正坐在府上,手持兵器侍卫他的人很多。聂政径直闯了进去,上阶刺杀了侠累,两旁的人顿时大乱。聂政大声呼喝,击杀数十人,然后自己削烂面皮,挖出眼珠,破肚出肠,随即死去。

30. 研读【甲乙】两文,结合文章内容,比较唐睢和聂政人物形象的异同。

相同:机智勇敢,不畏强暴。

不同:

唐雎忠诚,擅长言辞,具有高超的说话技巧。

聂政孝顺,具有侠义精神,不畏死。

2024兰州

上【宋太宗赵光义】尝欲遣人使朔方,

谕中书【中书省】选才而可责以事者,

蒙正【吕蒙正,北宋名臣,以敢言著称。】退以名上,上不许。

他日,三问,三以其人对。

上曰:“卿何执耶?”

蒙正曰:“臣非执,盖陛下未谅【了解】尔。”

固称:“其人可使,余人不及。

臣不欲用媚道妄随人主意,以害国事。”

同列悚息【屏息】不敢动。

上退【退朝】谓左右曰:“蒙正气量,我不如。”

既而卒用蒙正所荐,果称职。

11.阅读[甲] [乙] 两文,结合下面句中加点词,分析唐雌和吕蒙正两个人物形象的共同特点。(4分)

(1)大王尝闻布衣之怒乎? (2)臣非执,盖陛下未谅尔。

乎,表责问的语气。唐雎大义凛然,不惧强暴,据理力争,质问秦王;

尔,表肯定的语气,面对君王据理力争,果敢坚定。

共同特点:不畏强权,据理力争。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 祖国啊,我亲爱的祖国

- 2* 梅岭三章

- 3* 短诗五首

- 4 海燕

- 写作 学习扩写

- 第二单元

- 5 孔乙己

- 6 变色龙

- 7* 溜索

- 8* 蒲柳人家(节选)

- 写作 审题立意

- 第三单元

- 9 鱼我所欲也

- 10* 唐雎不辱使命

- 11 送东阳马生序

- 12 词四首

- 写作 布局谋篇

- 名著导读 《儒林外史》:讽刺作品的阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 13 短文两篇

- 14 山水画的意境

- 15* 无言之美

- 16* 驱遣我们的想象

- 写作 修改润色

- 口语交际 辩论

- 第五单元

- 任务一 阅读与思考

- 17 屈原(节选)

- 18 天下第一楼(节选)

- 19 枣儿

- 任务二 准备与排练

- 任务三 演出与评议

- 第六单元

- 20 曹刿论战

- 21* 邹忌讽齐王纳谏

- 22* 陈涉世家

- 23 出师表

- 24 诗词曲五首

- 写作 有创意地表达

- 名著导读 《简·爱》:外国小说的阅读

- 课外古诗词诵读