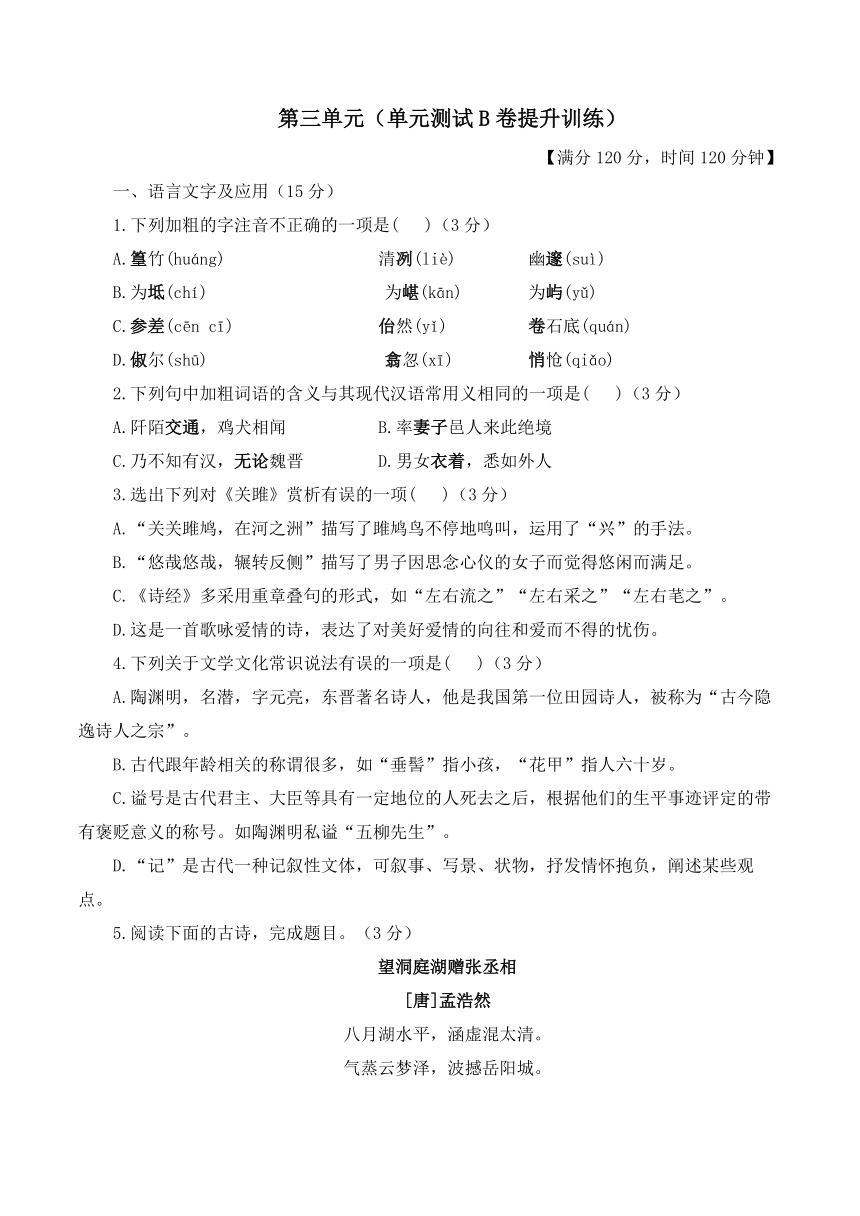

第三单元 单元测试B卷提升训练(含答案) -2024-2025学年统编版初中语文八年级下册(江西专版)

文档属性

| 名称 | 第三单元 单元测试B卷提升训练(含答案) -2024-2025学年统编版初中语文八年级下册(江西专版) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 33.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

第三单元(单元测试B卷提升训练)

【满分120分,时间120分钟】

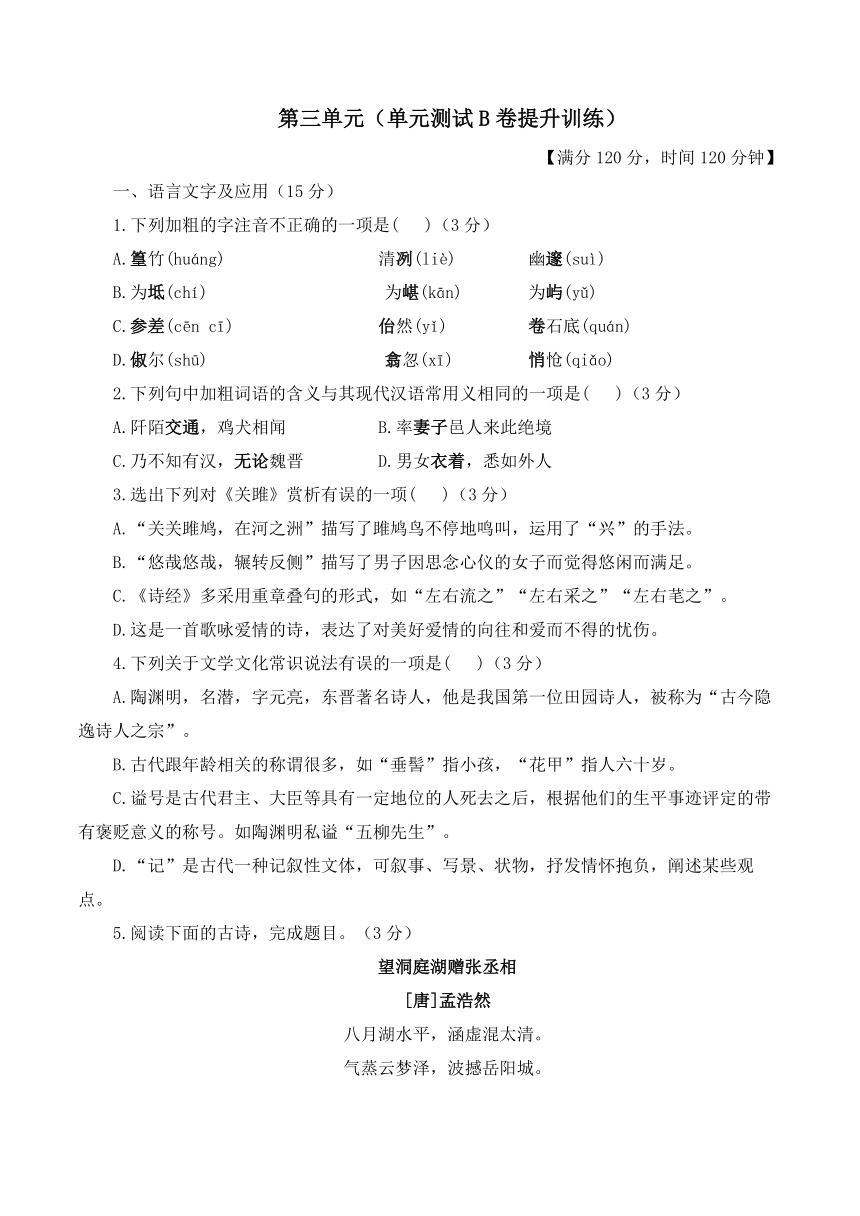

一、语言文字及应用(15分)

1.下列加粗的字注音不正确的一项是( )(3分)

A.篁竹(huáng) 清冽(liè) 幽邃(suì)

B.为坻(chí) 为嵁(kān) 为屿(yǔ)

C.参差(cēn cī) 佁然(yǐ) 卷石底(quán)

D.俶尔(shū) 翕忽(xī) 悄怆(qiǎo)

2.下列句中加粗词语的含义与其现代汉语常用义相同的一项是( )(3分)

A.阡陌交通,鸡犬相闻 B.率妻子邑人来此绝境

C.乃不知有汉,无论魏晋 D.男女衣着,悉如外人

3.选出下列对《关雎》赏析有误的一项( )(3分)

A.“关关雎鸠,在河之洲”描写了雎鸠鸟不停地鸣叫,运用了“兴”的手法。

B.“悠哉悠哉,辗转反侧”描写了男子因思念心仪的女子而觉得悠闲而满足。

C.《诗经》多采用重章叠句的形式,如“左右流之”“左右采之”“左右芼之”。

D.这是一首歌咏爱情的诗,表达了对美好爱情的向往和爱而不得的忧伤。

4.下列关于文学文化常识说法有误的一项是( )(3分)

A.陶渊明,名潜,字元亮,东晋著名诗人,他是我国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

B.古代跟年龄相关的称谓很多,如“垂髻”指小孩,“花甲”指人六十岁。

C.谥号是古代君主、大臣等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹评定的带有褒贬意义的称号。如陶渊明私谥“五柳先生”。

D.“记”是古代一种记叙性文体,可叙事、写景、状物,抒发情怀抱负,阐述某些观点。

5.阅读下面的古诗,完成题目。(3分)

望洞庭湖赠张丞相

[唐]孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

下列对本诗内容和情感的理解,不正确的一项是( )

A.首联“混太清”,写出湖水和天空的浑然一体。这是诗人站在湖边、远眺湖面所见之景。

B.颔联“气蒸”写出湖水的丰厚蓄积,而“波撼”两字放在“岳阳城”上,衬托湖水澎湃动荡。

C.颈联通过抒情向张丞相表白:虽然做官并非本愿,但为自己在圣明的朝代闲居感到羞愧。

D.尾联“垂钓者”与“洞庭湖”呼应,“徒有”暗指希望得到他人的帮助,在政治上寻求出路。

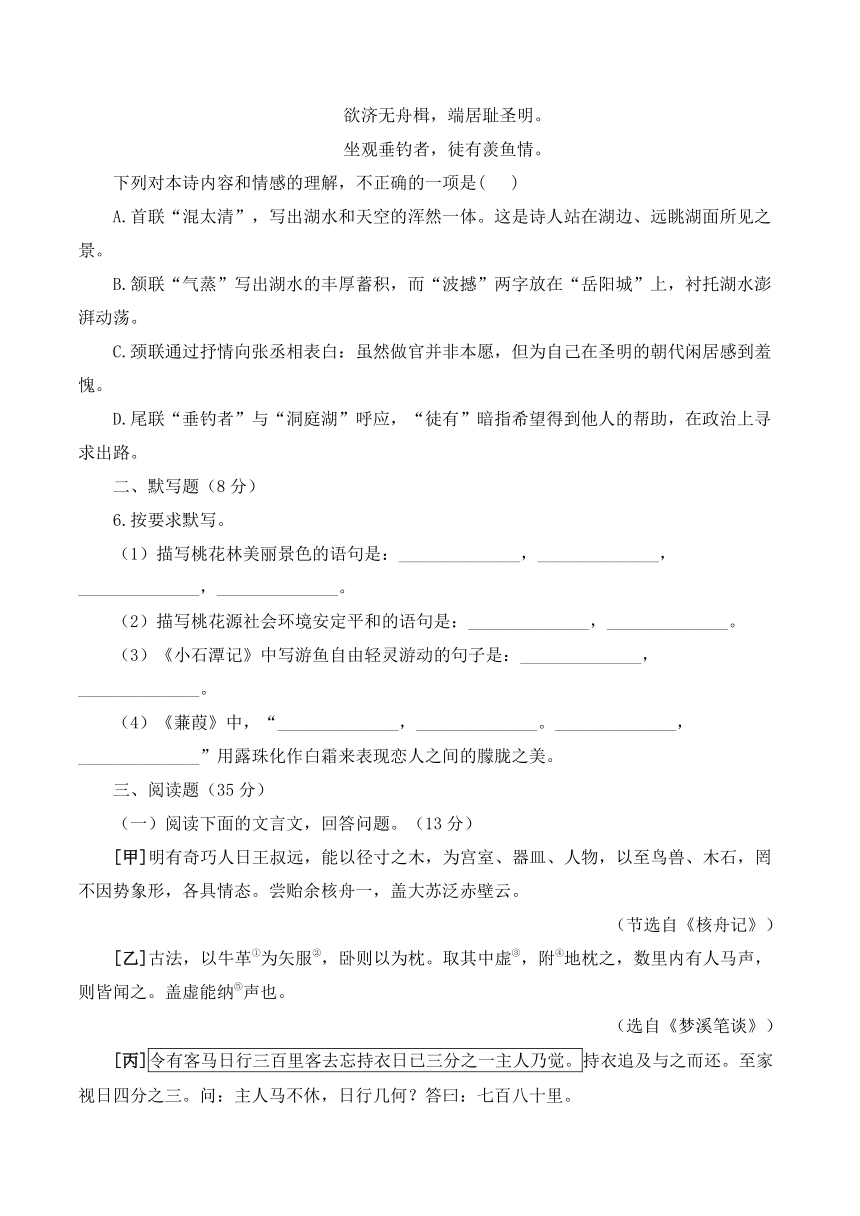

二、默写题(8分)

6.按要求默写。

(1)描写桃花林美丽景色的语句是:______________,______________,______________,______________。

(2)描写桃花源社会环境安定平和的语句是:______________,______________。

(3)《小石潭记》中写游鱼自由轻灵游动的句子是:______________,______________。

(4)《蒹葭》中,“______________,______________。______________,______________”用露珠化作白霜来表现恋人之间的朦胧之美。

三、阅读题(35分)

(一)阅读下面的文言文,回答问题。(13分)

[甲]明有奇巧人日王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(节选自《核舟记》)

[乙]古法,以牛革①为矢服②,卧则以为枕。取其中虚③,附④地枕之,数里内有人马声,则皆闻之。盖虚能纳⑤声也。

(选自《梦溪笔谈》)

[丙]令有客马日行三百里客去忘持衣日已三分之一主人乃觉。持衣追及与之而还。至家视日四分之三。问:主人马不休,日行几何?答曰:七百八十里。

(选自《九章算术》)

[注]①革:去了毛的兽皮。②矢服:装箭的盛具。③虚:空。④附:附着。⑤纳:收进。

7.解释下列句子中加粗的词语。(2分)

(1)罔不因势象形 因:________________

(2)则皆闻之 闻:________________

(3)至家视日四分之三 视:________________

8.下列对[丙]文中加框部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分之一/主人乃觉

B.今有客马/日行三百里客去/忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

C.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

D.今有客/马日行三百里/客去忘持衣/日已三分之/一主人乃觉

9.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)尝贻余核舟一。

(2)持衣追及与之而还。

10.[甲]文中王叔远的高超技艺具体表现在哪里?(3分)

11.请为[乙]文拟一个恰当的题目。(2分)

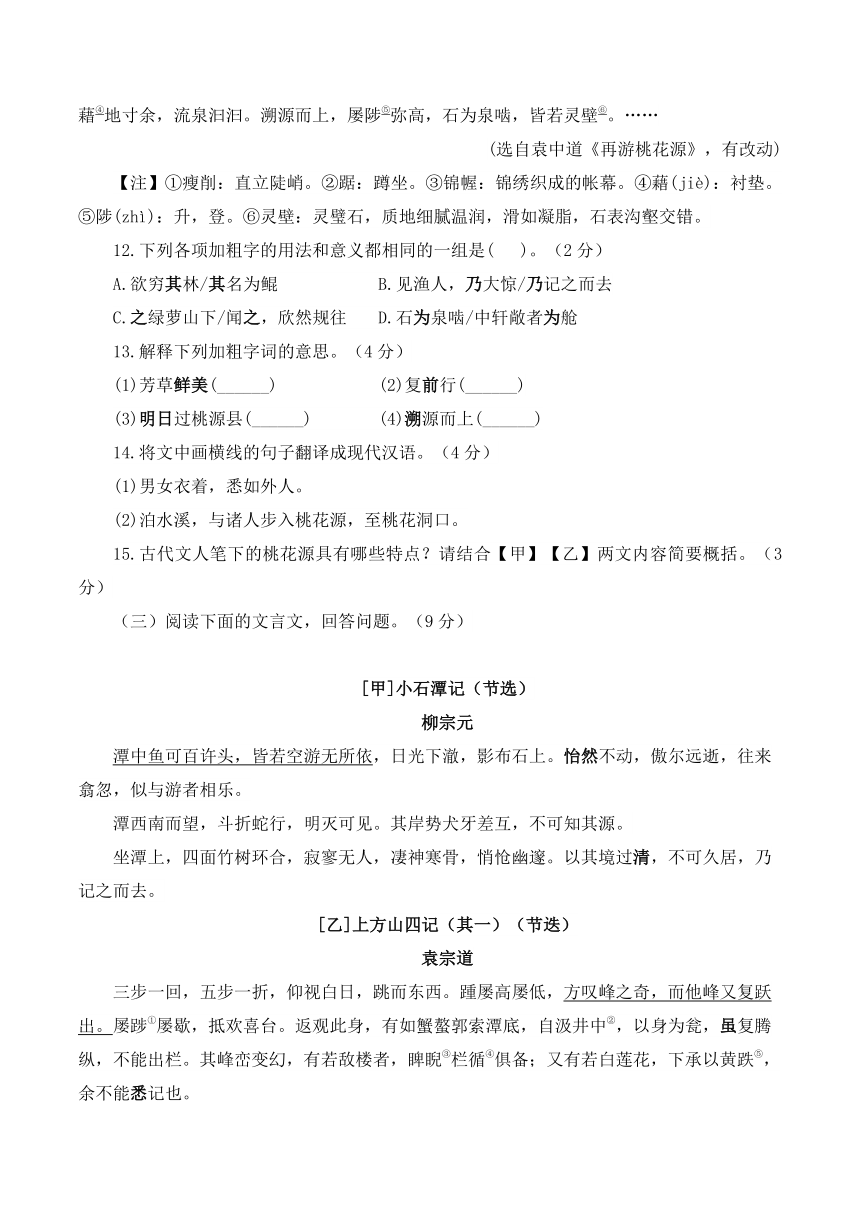

(二)阅读下面的文言文,回答问题。(13分)

【甲】忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(选自陶渊明《桃花源记》)

【乙】明日过桃源县,之绿萝山下。诸峰累累,极为瘦削①。至白马雪涛处,上有怪石,登舟皆踞②坐。泊水溪,与诸人步入桃花源,至桃花洞口。桃可千余树,夹道如锦幄③,花蕊藉④地寸余,流泉汩汩。溯源而上,屡陟⑤弥高,石为泉啮,皆若灵壁⑥。……

(选自袁中道《再游桃花源》,有改动)

【注】①瘦削:直立陡峭。②踞:蹲坐。③锦幄:锦绣织成的帐幕。④藉(jiè):衬垫。⑤陟(zhì):升,登。⑥灵壁:灵璧石,质地细腻温润,滑如凝脂,石表沟壑交错。

12.下列各项加粗字的用法和意义都相同的一组是( )。(2分)

A.欲穷其林/其名为鲲 B.见渔人,乃大惊/乃记之而去

C.之绿萝山下/闻之,欣然规往 D.石为泉啮/中轩敞者为舱

13.解释下列加粗字词的意思。(4分)

(1)芳草鲜美(______) (2)复前行(______)

(3)明日过桃源县(______) (4)溯源而上(______)

14.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)男女衣着,悉如外人。

(2)泊水溪,与诸人步入桃花源,至桃花洞口。

15.古代文人笔下的桃花源具有哪些特点?请结合【甲】【乙】两文内容简要概括。(3分)

(三)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

[甲]小石潭记(节选)

柳宗元

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。怡然不动,傲尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

[乙]上方山四记(其一)(节迭)

袁宗道

三步一回,五步一折,仰视白日,跳而东西。踵屡高屡低,方叹峰之奇,而他峰又复跃出。屡踄①屡歇,抵欢喜台。返观此身,有如蟹螯郭索潭底,自汲井中②,以身为瓮,虽复腾纵,不能出栏。其峰峦变幻,有若敌楼者,睥睨③栏循④俱备;又有若白莲花,下承以黄跌⑤,余不能悉记也。

[注]①涉(bù):同“步”,步行。②自汲井中:自己在井中取水。③睥睨:城上女墙。④栏櫃:栏杆。⑤跌(fū):花萼。

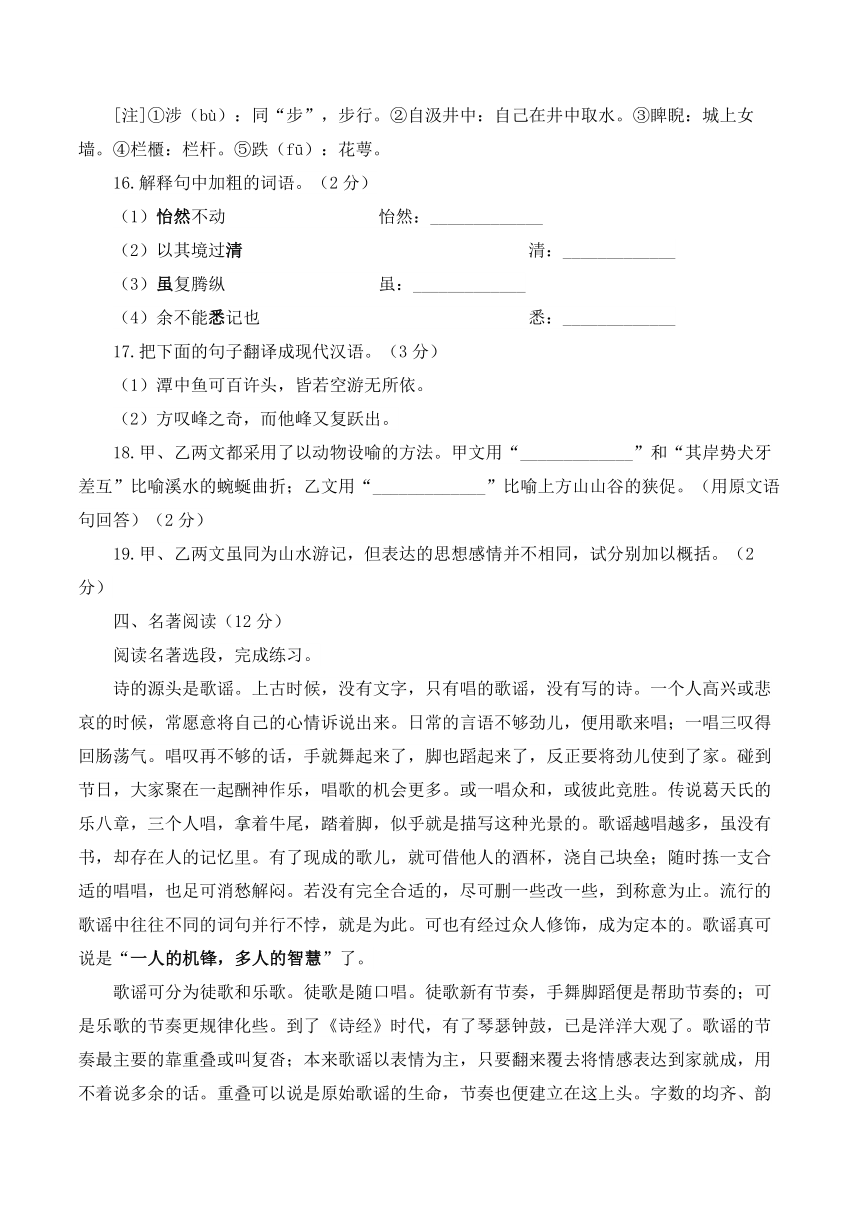

16.解释句中加粗的词语。(2分)

(1)怡然不动 怡然:_____________

(2)以其境过清 清:_____________

(3)虽复腾纵 虽:_____________

(4)余不能悉记也 悉:_____________

17.把下面的句子翻译成现代汉语。(3分)

(1)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

(2)方叹峰之奇,而他峰又复跃出。

18.甲、乙两文都采用了以动物设喻的方法。甲文用“_____________”和“其岸势犬牙差互”比喻溪水的蜿蜒曲折;乙文用“_____________”比喻上方山山谷的狭促。(用原文语句回答)(2分)

19.甲、乙两文虽同为山水游记,但表达的思想感情并不相同,试分别加以概括。(2分)

四、名著阅读(12分)

阅读名著选段,完成练习。

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌来唱;一唱三叹得回肠荡气。唱叹再不够的话,手就舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱。徒歌新有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。到了《诗经》时代,有了琴瑟钟鼓,已是洋洋大观了。歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情感表达到家就成,用不着说多余的话。重叠可以说是原始歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐、韵脚的协调,是后来有了文字才发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

(选自朱自清《经典常谈》,有删改)

20.材料中,原始歌谣有哪些主要用途?(4分)

21.如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?(4分)

22.请结合材料,概括歌谣与最初的诗的不同之处。(4分)

五、作文(50分)

23.阅读以下材料,从中选择你感触最深的一点,把你的故事或感悟写出来。

一块石头躺在地里,他针对时雨发出了非议:“嘿!它算出足了风头,它有什么了不起!你瞧,人们像恭候贵宾似的,对它欢迎备至。它到底做出了什么功绩?只不过飘洒了两三小时!人们何不打问打问我的身世:我长期住在这里,文静、谦虚,随遇而安,彬彬有礼。但我从未听到过感谢之词。怨不得人们咒骂这个世界,的确一点也不公平合理。”

“住嘴吧!”发话的是只虫子,“雨下得虽短,但滋润了干旱的土地,它将农夫的期望变为现实。你在地里完全无用,十分多余。”

要求:①标题自拟,文体自选(诗歌除外),立意自定;②不得套做,不得抄袭;③文中的人名、地名、单位名一律用“××”代替;④卷面整洁,字迹清楚;⑤不少于600字,最多写满格。

答案以及解析

1.答案:D

解析:“俶”的读音为“chù”。

2.答案:D

解析:D.“衣着”在句中的含义与现代汉语常用义相同,都是“身上的穿戴”的意思。A.“交通”在句中的含义是“交错相通”,现代汉语常用义是“运输事业”。B.“妻子”在句中的含义是“妻子儿女”,现代汉语常用义是“男女两人结婚后,女子是男子的妻子”。C.“无论”在句中的含义是“不要说,更不必说”,现代汉语常用义是“表示在任何条件下结果都不会改变”。

3.答案:B

解析:“悠哉悠哉,辗转反侧”表现的是对意中人爱而不得的忧伤。B.有误,故选B。

4.答案:C

解析:陶渊明私谥“靖节”,“五柳先生”是他的别号。

5.答案:C

解析:C.有误,颈联意思是:我想渡水苦于找不到船与桨,圣明时代闲居委实羞愧难容。“欲济无舟楫”,是从眼前景物触发出来的,诗人面对浩浩的湖水,想到自己还是在野之身,要找出路却没有人接引,正如想渡过湖去却没有船只一样。对方原是丞相,“舟楫”这个典用得极为得体。“端居耻圣明”,是说在这个“圣明”的太平盛世,自己不甘心闲居无事,要出来做一番事业。这两句是正式向张丞相表白心事,说明自己目前虽然是个隐士,可是并非本愿,出仕求官还是心焉向往的,不过还找不到门路而已;故知“虽然做官并非本愿,但为自己在圣明的朝代闲居感到羞愧”有误;故选C。

6.答案:(1)夹岸数百步 中无杂树 芳草鲜美 落英缤纷

(2)阡陌交通 鸡犬相闻

(3)潭中鱼可百许头 皆若空游无所依

(4)蒹葭苍苍 白露为霜 所谓伊人 在水一方

7.答案:(1)顺着、就着;(2)听到,听见;(3)看到(观察)

8.答案:A

解析:本题考查文言句子的断句。解答本题有多种方法,可灵活运用。方法一:根据句意断句。这句话的意思是:已知有一客人的马,日行三百里,客人离去时忘记带衣服,时间过了三分之一天,主人才发现。据此不难断句。方法二:根据名词的位置断句。名词作主语,在名词前面断开;名词作宾语,在名词后面断开。“客马”作“有”的宾语,应在其后面断开;“客”作“去”的主语,应在其前面断开;“日”是“已三分之一”的主语,应在其前面断开;“主人”作“觉”的主语,应在其前面断开。方法三:对比选项,去同存异。忽略选项断句相同的地方,找出四个选项断句的不同节点并标画。然后对比不同节点,看哪种断句更合理,句意更明确,依次排除错误项即可。

9.答案:(1)(王叔远)曾经赠给我一个用桃核雕成的小船。

(2)(主人)拿着衣服追上(客人),给他衣服后返回。

10.答案:能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

解析:本题考查对文言文内容的理解。[甲]文中,“奇巧”是对王叔远技艺高超之处的概括。“能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态”则是其高超技艺的具体表现,解答时可以摘抄原文,也可以用自己的话概括。

11.答案:牛革矢服(虚能纳声)

解析:本题考查拟写文章标题。解答本题,首先通读[乙]文,整体感知大意;然后依据主要内容,拟写出标题。[乙]文记叙了古人用牛革做的箭袋当枕头,并阐述了其原理,故可以用事物“牛革矢服”作为标题,也可以用原理“虚能纳声”作为标题。

[参考译文]

[乙]古人有一种方法,是用牛皮制成箭袋,睡卧时就以这革袋当枕头。这是利用革袋中空的特点,把它附着在地面枕上去,数里之内有人马的声音,就都能够听到。大概中空之物能收进声波。

[丙]已知有一客人的马,日行三百里,客人离去时忘记带衣服,时间过了三分之一天,主人才发现。(主人)拿着衣服追上(客人),给他衣服后返回。到家看太阳,已经过了四分之三天。问:主人的马不休息,一天能跑多少里?回答道:七百八十里。

12.答案:B

解析:A.其:代词,这(片)/代词,它的。B.乃:连词,均翻译为“于是,就”。C.之:动词,到/代词,代指这件事。D.为:介词,被/动词,是。

13.答案:新鲜美好;向前;第二天;逆流而上。

解析:注意古今异义和词类活用现象。“鲜美”是古今异义词,古义是“新鲜美好”,今义是“食物味道好”;“前”,词类活用,方位名词作状语,向前。

14.答案:(1)男男女女的穿着打扮,都跟桃花源外面的人一样。

(2)(船)停泊在溪水旁,(我)和众人步行进入桃花源,到了桃花洞口。

解析:注意重点词语的翻译。(1)悉:全,都。外人:桃花源外面的人。(2)泊:停泊。与:和。诸人:众人。至:到了。

15.答案:①景色优美;②环境幽静;③依山傍水;④位置隐秘;⑤与世隔绝;⑥祥和安宁;⑦民风淳朴。

解析:本题考查对文章内容的概括能力。阅读文章内容,由“中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷”“桃可千余树,夹道如锦幄,花蕊藉地寸余,流泉汩汩”可知,其景色优美;由“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通入”“绿萝山下”“至白马雪涛处,上有怪石,登舟皆踞坐”可知,其依山傍水,位置隐秘;由“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”可知,其环境幽静,生活祥和安宁;由“便要还家,设酒杀鸡作食”可知,其民风淳朴;由“自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔”可知,其与世隔绝。据此分析作答即可。

16.答案:(1)静止不动的样子;(2)凄清;(3)即使;(4)全,都

17.答案:(1)潭中的鱼约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍的。

(2)(游人)正在感叹(这座)山峰的奇丽,其他的山峰又跳了出来。

解析:本题考查理解并翻译文中句子的能力。(1)句重点词:可,大约;皆,都;若,好像;空,在空中。(2)句重点词:方,正在;复,再,又;跃,跳。另外,翻译时注意要补充主语“游人”。

18.答案:斗折蛇行;有如蟹螯郭索潭底

解析:本题考查理解文章内容和提取信息的能力。作答本题,要在准确理解词、句、段意思的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取信息。

19.答案:甲文由乐转悲,表达了作者被贬后无法排遣的孤凄悲凉之情;乙文表达了作者对上方山景物的赞叹、喜爱,以及游历山水的闲适恬淡之情。

解析:本题考查对比阅读的能力。题干要求概括两文表达的思想感情的不同之处,根据甲文“寂寥无人……不可久居”等句,可知文章表达了作者被贬后无法排遣的孤凄悲凉之情。根据乙文“方叹峰之奇……抵欢喜台”等内容,可知文章表达了作者对上方山自然景物的喜爱以及游历山水的闲适之情。

参考译文

[乙]三步一回环,五步一曲折,抬头看太阳,(它像是在)跳跃,一会儿在东边一会儿在西边。脚后跟一会儿高一会儿低,(游人)正在感叹(这座)山峰的奇丽,其他的山峰又跳了出来。步行一会儿休息一会儿,到达了欢喜台。回过头看看,好像螃蟹在潭底爬行,自己在井中取水,以身体做坛子,即使再怎么腾跃,也跳不出井栏。上方山的山峰变幻多姿,有的像城楼,城上女墙和栏杆全部齐备;还有的像洁白的莲花,下面用黄色的花萼做承托,我不能全部记录下来。

20.答案:①抒发情感(消愁解闷);②酬神作乐(庆祝节日);③唱和竞胜。

解析:本题考查名著信息筛选。根据原文第一段“有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷”可概括出“原始歌谣可抒发情感(消愁解闷)”;根据原文第一段“碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多”可概括出原始歌谣可“酬神作乐(庆祝节日)”;根据原文第一段“或一唱众和,或彼此竞胜”可概括出原始歌谣可“唱和竞胜”。

21.答案:①歌谣最初是个人心情的诉说;②集众人聚唱,歌谣增多;③经众人修饰,歌谣成为定本。

解析:本题考查句子含义。句中“一个人的机锋”,联系上文“上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来”,可分析出“歌谣最初是个人心情的诉说”;“多人的智慧”,联系上文“碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多”“歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里”,可分析出“集众人聚唱,歌谣增多”,联系上文“可也有经过众人修饰,成为定本的”,可分析出“经众人修饰,歌谣成为定本”。所以“一人的机锋,多人的智慧”可理解为:歌谣从最初的反映个人心情,慢慢发展成为了众人聚唱,乃至成本成册。

22.答案:①节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调;②传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录。

解析:本题考查文章内容理解。根据原文第二段“重叠可以说是原始歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐、韵脚的协调,是后来有了文字才发展出来的”,可概括出“节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调”;根据原文第二段“歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里”“徒歌是随口唱”“有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了”,可概括出“传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录”。

23.答案:[例文]

有感于石头和虫子的故事

真是没想到,躺在地里的一块毫无用处的石头,竟然因为人们对一场知时节的好雨的欢迎和赞赏而心生怨愤:“嘿!它算出足了风头,它有什么了不起!你瞧,人们像恭候贵宾似的,对它欢迎备至。它到底做出了什么功绩?只不过飘洒了两三小时!人们何不打问打问我的身世:我长期住在这里,文静、谦虚,随遇而安,彬彬有礼。但我从未听到过感谢之词。怨不得人们咒骂这个世界,的确一点也不公平合理。”俨然一副泰山的架势,就是不被人重视,因而咒骂这个世界一点也不公平合理。

一只小虫子在雨后的田野里畅游,听到了石头的这番话,觉得这石头太可气,一点自知之明都没有,便打断石头的话,让其住嘴,并正言以告:“雨下得虽短,但滋润了干旱的土地,它将农夫的期望变为现实。你在地里完全无用,十分多余。”小虫子的话说得在理,石头无言以对,只好羞愧地低下了头。

读了这个故事,我联想到现实生活中的一些人,他们自己什么事都不做,成天就是眼巴巴地盯着别人,说三道四,哪怕鸡蛋里面挑骨头,也要找出别人的不是,以显得自己的深明大义、高风亮节。这样的人和这块石头相比,是多么地相像啊。他们对别人的指责、对社会不公的抱怨,更加暴露了自己的一无是处,让人更为厌恶。

这个故事虽然很短,但是意义十分深刻,它告诉我们不要嫉妒别人比自己受拥戴,要多想想自己为别人做了什么有益的事情,只有对别人有所付出和帮助,才能受到别人的尊重。容不得别人的好,逢人就夸耀自己,说自己为他人做出了多少贡献,自己的功劳是无量的,只会让人反感,甚至厌恶。

我们应该尽心尽力地做好每一件事,脚踏实地,为他人着想,不求回报,那样,我们的存在才会有价值,有意义。

解析:[写作指导]这是一道材料作文题,材料出自克雷洛夫的寓言。审题时,应仔细阅读材料,抓住材料中的关键句进行立意、拟题。比如,抓住石头针对时雨所发出的非议,从“审视自我”或“学会反思”的角度立意,可拟题为“公道自在人心”“人人心中有杆秤”;再如,抓住虫子反驳石头的话,从“价值”的角度进行立意,可将题目拟为“人生的价值”。此外,还可根据材料的其他内容立意,将题目拟为“别人的赞扬源自你的付出”等等。

根据立意进行选材。可以选择那些一味嫉妒别人而自己却无所事事的人的事例,说明与其抱怨不公,不如付诸行动,做出样子;可以选择那些善解人意、急人所难的人的事例,阐释人生的价值体现在为他人的奉献中;还可以选择名人中有关实现自我价值的事例作为事实论据,论证自己的观点,所选的名人可以是古今中外的,比如现代生活中涌现出来的感动中国人物等。

可以写记叙文,记叙自己或他人由此感悟而成为有用的人的故事,反映材料的主题。也可以写成议论文,以所给材料为由头,联系现实中的典型事例,论证“实现人生价值的重要性”。

【满分120分,时间120分钟】

一、语言文字及应用(15分)

1.下列加粗的字注音不正确的一项是( )(3分)

A.篁竹(huáng) 清冽(liè) 幽邃(suì)

B.为坻(chí) 为嵁(kān) 为屿(yǔ)

C.参差(cēn cī) 佁然(yǐ) 卷石底(quán)

D.俶尔(shū) 翕忽(xī) 悄怆(qiǎo)

2.下列句中加粗词语的含义与其现代汉语常用义相同的一项是( )(3分)

A.阡陌交通,鸡犬相闻 B.率妻子邑人来此绝境

C.乃不知有汉,无论魏晋 D.男女衣着,悉如外人

3.选出下列对《关雎》赏析有误的一项( )(3分)

A.“关关雎鸠,在河之洲”描写了雎鸠鸟不停地鸣叫,运用了“兴”的手法。

B.“悠哉悠哉,辗转反侧”描写了男子因思念心仪的女子而觉得悠闲而满足。

C.《诗经》多采用重章叠句的形式,如“左右流之”“左右采之”“左右芼之”。

D.这是一首歌咏爱情的诗,表达了对美好爱情的向往和爱而不得的忧伤。

4.下列关于文学文化常识说法有误的一项是( )(3分)

A.陶渊明,名潜,字元亮,东晋著名诗人,他是我国第一位田园诗人,被称为“古今隐逸诗人之宗”。

B.古代跟年龄相关的称谓很多,如“垂髻”指小孩,“花甲”指人六十岁。

C.谥号是古代君主、大臣等具有一定地位的人死去之后,根据他们的生平事迹评定的带有褒贬意义的称号。如陶渊明私谥“五柳先生”。

D.“记”是古代一种记叙性文体,可叙事、写景、状物,抒发情怀抱负,阐述某些观点。

5.阅读下面的古诗,完成题目。(3分)

望洞庭湖赠张丞相

[唐]孟浩然

八月湖水平,涵虚混太清。

气蒸云梦泽,波撼岳阳城。

欲济无舟楫,端居耻圣明。

坐观垂钓者,徒有羡鱼情。

下列对本诗内容和情感的理解,不正确的一项是( )

A.首联“混太清”,写出湖水和天空的浑然一体。这是诗人站在湖边、远眺湖面所见之景。

B.颔联“气蒸”写出湖水的丰厚蓄积,而“波撼”两字放在“岳阳城”上,衬托湖水澎湃动荡。

C.颈联通过抒情向张丞相表白:虽然做官并非本愿,但为自己在圣明的朝代闲居感到羞愧。

D.尾联“垂钓者”与“洞庭湖”呼应,“徒有”暗指希望得到他人的帮助,在政治上寻求出路。

二、默写题(8分)

6.按要求默写。

(1)描写桃花林美丽景色的语句是:______________,______________,______________,______________。

(2)描写桃花源社会环境安定平和的语句是:______________,______________。

(3)《小石潭记》中写游鱼自由轻灵游动的句子是:______________,______________。

(4)《蒹葭》中,“______________,______________。______________,______________”用露珠化作白霜来表现恋人之间的朦胧之美。

三、阅读题(35分)

(一)阅读下面的文言文,回答问题。(13分)

[甲]明有奇巧人日王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

(节选自《核舟记》)

[乙]古法,以牛革①为矢服②,卧则以为枕。取其中虚③,附④地枕之,数里内有人马声,则皆闻之。盖虚能纳⑤声也。

(选自《梦溪笔谈》)

[丙]令有客马日行三百里客去忘持衣日已三分之一主人乃觉。持衣追及与之而还。至家视日四分之三。问:主人马不休,日行几何?答曰:七百八十里。

(选自《九章算术》)

[注]①革:去了毛的兽皮。②矢服:装箭的盛具。③虚:空。④附:附着。⑤纳:收进。

7.解释下列句子中加粗的词语。(2分)

(1)罔不因势象形 因:________________

(2)则皆闻之 闻:________________

(3)至家视日四分之三 视:________________

8.下列对[丙]文中加框部分的断句,正确的一项是( )(2分)

A.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分之一/主人乃觉

B.今有客马/日行三百里客去/忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

C.今有客马/日行三百里/客去忘持衣/日已三分/之一主人乃觉

D.今有客/马日行三百里/客去忘持衣/日已三分之/一主人乃觉

9.把下列句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)尝贻余核舟一。

(2)持衣追及与之而还。

10.[甲]文中王叔远的高超技艺具体表现在哪里?(3分)

11.请为[乙]文拟一个恰当的题目。(2分)

(二)阅读下面的文言文,回答问题。(13分)

【甲】忽逢桃花林,夹岸数百步,中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷。渔人甚异之,复前行,欲穷其林。

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

(选自陶渊明《桃花源记》)

【乙】明日过桃源县,之绿萝山下。诸峰累累,极为瘦削①。至白马雪涛处,上有怪石,登舟皆踞②坐。泊水溪,与诸人步入桃花源,至桃花洞口。桃可千余树,夹道如锦幄③,花蕊藉④地寸余,流泉汩汩。溯源而上,屡陟⑤弥高,石为泉啮,皆若灵壁⑥。……

(选自袁中道《再游桃花源》,有改动)

【注】①瘦削:直立陡峭。②踞:蹲坐。③锦幄:锦绣织成的帐幕。④藉(jiè):衬垫。⑤陟(zhì):升,登。⑥灵壁:灵璧石,质地细腻温润,滑如凝脂,石表沟壑交错。

12.下列各项加粗字的用法和意义都相同的一组是( )。(2分)

A.欲穷其林/其名为鲲 B.见渔人,乃大惊/乃记之而去

C.之绿萝山下/闻之,欣然规往 D.石为泉啮/中轩敞者为舱

13.解释下列加粗字词的意思。(4分)

(1)芳草鲜美(______) (2)复前行(______)

(3)明日过桃源县(______) (4)溯源而上(______)

14.将文中画横线的句子翻译成现代汉语。(4分)

(1)男女衣着,悉如外人。

(2)泊水溪,与诸人步入桃花源,至桃花洞口。

15.古代文人笔下的桃花源具有哪些特点?请结合【甲】【乙】两文内容简要概括。(3分)

(三)阅读下面的文言文,回答问题。(9分)

[甲]小石潭记(节选)

柳宗元

潭中鱼可百许头,皆若空游无所依,日光下澈,影布石上。怡然不动,傲尔远逝,往来翕忽,似与游者相乐。

潭西南而望,斗折蛇行,明灭可见。其岸势犬牙差互,不可知其源。

坐潭上,四面竹树环合,寂寥无人,凄神寒骨,悄怆幽邃。以其境过清,不可久居,乃记之而去。

[乙]上方山四记(其一)(节迭)

袁宗道

三步一回,五步一折,仰视白日,跳而东西。踵屡高屡低,方叹峰之奇,而他峰又复跃出。屡踄①屡歇,抵欢喜台。返观此身,有如蟹螯郭索潭底,自汲井中②,以身为瓮,虽复腾纵,不能出栏。其峰峦变幻,有若敌楼者,睥睨③栏循④俱备;又有若白莲花,下承以黄跌⑤,余不能悉记也。

[注]①涉(bù):同“步”,步行。②自汲井中:自己在井中取水。③睥睨:城上女墙。④栏櫃:栏杆。⑤跌(fū):花萼。

16.解释句中加粗的词语。(2分)

(1)怡然不动 怡然:_____________

(2)以其境过清 清:_____________

(3)虽复腾纵 虽:_____________

(4)余不能悉记也 悉:_____________

17.把下面的句子翻译成现代汉语。(3分)

(1)潭中鱼可百许头,皆若空游无所依。

(2)方叹峰之奇,而他峰又复跃出。

18.甲、乙两文都采用了以动物设喻的方法。甲文用“_____________”和“其岸势犬牙差互”比喻溪水的蜿蜒曲折;乙文用“_____________”比喻上方山山谷的狭促。(用原文语句回答)(2分)

19.甲、乙两文虽同为山水游记,但表达的思想感情并不相同,试分别加以概括。(2分)

四、名著阅读(12分)

阅读名著选段,完成练习。

诗的源头是歌谣。上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来。日常的言语不够劲儿,便用歌来唱;一唱三叹得回肠荡气。唱叹再不够的话,手就舞起来了,脚也蹈起来了,反正要将劲儿使到了家。碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多。或一唱众和,或彼此竞胜。传说葛天氏的乐八章,三个人唱,拿着牛尾,踏着脚,似乎就是描写这种光景的。歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里。有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷。若没有完全合适的,尽可删一些改一些,到称意为止。流行的歌谣中往往不同的词句并行不悖,就是为此。可也有经过众人修饰,成为定本的。歌谣真可说是“一人的机锋,多人的智慧”了。

歌谣可分为徒歌和乐歌。徒歌是随口唱。徒歌新有节奏,手舞脚蹈便是帮助节奏的;可是乐歌的节奏更规律化些。到了《诗经》时代,有了琴瑟钟鼓,已是洋洋大观了。歌谣的节奏最主要的靠重叠或叫复沓;本来歌谣以表情为主,只要翻来覆去将情感表达到家就成,用不着说多余的话。重叠可以说是原始歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐、韵脚的协调,是后来有了文字才发展出来的。有了这些,重叠才在诗歌里失去主要的地位。有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了。

(选自朱自清《经典常谈》,有删改)

20.材料中,原始歌谣有哪些主要用途?(4分)

21.如何理解歌谣是“一人的机锋,多人的智慧”?(4分)

22.请结合材料,概括歌谣与最初的诗的不同之处。(4分)

五、作文(50分)

23.阅读以下材料,从中选择你感触最深的一点,把你的故事或感悟写出来。

一块石头躺在地里,他针对时雨发出了非议:“嘿!它算出足了风头,它有什么了不起!你瞧,人们像恭候贵宾似的,对它欢迎备至。它到底做出了什么功绩?只不过飘洒了两三小时!人们何不打问打问我的身世:我长期住在这里,文静、谦虚,随遇而安,彬彬有礼。但我从未听到过感谢之词。怨不得人们咒骂这个世界,的确一点也不公平合理。”

“住嘴吧!”发话的是只虫子,“雨下得虽短,但滋润了干旱的土地,它将农夫的期望变为现实。你在地里完全无用,十分多余。”

要求:①标题自拟,文体自选(诗歌除外),立意自定;②不得套做,不得抄袭;③文中的人名、地名、单位名一律用“××”代替;④卷面整洁,字迹清楚;⑤不少于600字,最多写满格。

答案以及解析

1.答案:D

解析:“俶”的读音为“chù”。

2.答案:D

解析:D.“衣着”在句中的含义与现代汉语常用义相同,都是“身上的穿戴”的意思。A.“交通”在句中的含义是“交错相通”,现代汉语常用义是“运输事业”。B.“妻子”在句中的含义是“妻子儿女”,现代汉语常用义是“男女两人结婚后,女子是男子的妻子”。C.“无论”在句中的含义是“不要说,更不必说”,现代汉语常用义是“表示在任何条件下结果都不会改变”。

3.答案:B

解析:“悠哉悠哉,辗转反侧”表现的是对意中人爱而不得的忧伤。B.有误,故选B。

4.答案:C

解析:陶渊明私谥“靖节”,“五柳先生”是他的别号。

5.答案:C

解析:C.有误,颈联意思是:我想渡水苦于找不到船与桨,圣明时代闲居委实羞愧难容。“欲济无舟楫”,是从眼前景物触发出来的,诗人面对浩浩的湖水,想到自己还是在野之身,要找出路却没有人接引,正如想渡过湖去却没有船只一样。对方原是丞相,“舟楫”这个典用得极为得体。“端居耻圣明”,是说在这个“圣明”的太平盛世,自己不甘心闲居无事,要出来做一番事业。这两句是正式向张丞相表白心事,说明自己目前虽然是个隐士,可是并非本愿,出仕求官还是心焉向往的,不过还找不到门路而已;故知“虽然做官并非本愿,但为自己在圣明的朝代闲居感到羞愧”有误;故选C。

6.答案:(1)夹岸数百步 中无杂树 芳草鲜美 落英缤纷

(2)阡陌交通 鸡犬相闻

(3)潭中鱼可百许头 皆若空游无所依

(4)蒹葭苍苍 白露为霜 所谓伊人 在水一方

7.答案:(1)顺着、就着;(2)听到,听见;(3)看到(观察)

8.答案:A

解析:本题考查文言句子的断句。解答本题有多种方法,可灵活运用。方法一:根据句意断句。这句话的意思是:已知有一客人的马,日行三百里,客人离去时忘记带衣服,时间过了三分之一天,主人才发现。据此不难断句。方法二:根据名词的位置断句。名词作主语,在名词前面断开;名词作宾语,在名词后面断开。“客马”作“有”的宾语,应在其后面断开;“客”作“去”的主语,应在其前面断开;“日”是“已三分之一”的主语,应在其前面断开;“主人”作“觉”的主语,应在其前面断开。方法三:对比选项,去同存异。忽略选项断句相同的地方,找出四个选项断句的不同节点并标画。然后对比不同节点,看哪种断句更合理,句意更明确,依次排除错误项即可。

9.答案:(1)(王叔远)曾经赠给我一个用桃核雕成的小船。

(2)(主人)拿着衣服追上(客人),给他衣服后返回。

10.答案:能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

解析:本题考查对文言文内容的理解。[甲]文中,“奇巧”是对王叔远技艺高超之处的概括。“能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态”则是其高超技艺的具体表现,解答时可以摘抄原文,也可以用自己的话概括。

11.答案:牛革矢服(虚能纳声)

解析:本题考查拟写文章标题。解答本题,首先通读[乙]文,整体感知大意;然后依据主要内容,拟写出标题。[乙]文记叙了古人用牛革做的箭袋当枕头,并阐述了其原理,故可以用事物“牛革矢服”作为标题,也可以用原理“虚能纳声”作为标题。

[参考译文]

[乙]古人有一种方法,是用牛皮制成箭袋,睡卧时就以这革袋当枕头。这是利用革袋中空的特点,把它附着在地面枕上去,数里之内有人马的声音,就都能够听到。大概中空之物能收进声波。

[丙]已知有一客人的马,日行三百里,客人离去时忘记带衣服,时间过了三分之一天,主人才发现。(主人)拿着衣服追上(客人),给他衣服后返回。到家看太阳,已经过了四分之三天。问:主人的马不休息,一天能跑多少里?回答道:七百八十里。

12.答案:B

解析:A.其:代词,这(片)/代词,它的。B.乃:连词,均翻译为“于是,就”。C.之:动词,到/代词,代指这件事。D.为:介词,被/动词,是。

13.答案:新鲜美好;向前;第二天;逆流而上。

解析:注意古今异义和词类活用现象。“鲜美”是古今异义词,古义是“新鲜美好”,今义是“食物味道好”;“前”,词类活用,方位名词作状语,向前。

14.答案:(1)男男女女的穿着打扮,都跟桃花源外面的人一样。

(2)(船)停泊在溪水旁,(我)和众人步行进入桃花源,到了桃花洞口。

解析:注意重点词语的翻译。(1)悉:全,都。外人:桃花源外面的人。(2)泊:停泊。与:和。诸人:众人。至:到了。

15.答案:①景色优美;②环境幽静;③依山傍水;④位置隐秘;⑤与世隔绝;⑥祥和安宁;⑦民风淳朴。

解析:本题考查对文章内容的概括能力。阅读文章内容,由“中无杂树,芳草鲜美,落英缤纷”“桃可千余树,夹道如锦幄,花蕊藉地寸余,流泉汩汩”可知,其景色优美;由“林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通入”“绿萝山下”“至白马雪涛处,上有怪石,登舟皆踞坐”可知,其依山傍水,位置隐秘;由“土地平旷,屋舍俨然,有良田、美池、桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐”可知,其环境幽静,生活祥和安宁;由“便要还家,设酒杀鸡作食”可知,其民风淳朴;由“自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔”可知,其与世隔绝。据此分析作答即可。

16.答案:(1)静止不动的样子;(2)凄清;(3)即使;(4)全,都

17.答案:(1)潭中的鱼约有一百来条,都好像在空中游动,没有什么依傍的。

(2)(游人)正在感叹(这座)山峰的奇丽,其他的山峰又跳了出来。

解析:本题考查理解并翻译文中句子的能力。(1)句重点词:可,大约;皆,都;若,好像;空,在空中。(2)句重点词:方,正在;复,再,又;跃,跳。另外,翻译时注意要补充主语“游人”。

18.答案:斗折蛇行;有如蟹螯郭索潭底

解析:本题考查理解文章内容和提取信息的能力。作答本题,要在准确理解词、句、段意思的基础上,梳理各句之间的内在联系,依据题干要求提取信息。

19.答案:甲文由乐转悲,表达了作者被贬后无法排遣的孤凄悲凉之情;乙文表达了作者对上方山景物的赞叹、喜爱,以及游历山水的闲适恬淡之情。

解析:本题考查对比阅读的能力。题干要求概括两文表达的思想感情的不同之处,根据甲文“寂寥无人……不可久居”等句,可知文章表达了作者被贬后无法排遣的孤凄悲凉之情。根据乙文“方叹峰之奇……抵欢喜台”等内容,可知文章表达了作者对上方山自然景物的喜爱以及游历山水的闲适之情。

参考译文

[乙]三步一回环,五步一曲折,抬头看太阳,(它像是在)跳跃,一会儿在东边一会儿在西边。脚后跟一会儿高一会儿低,(游人)正在感叹(这座)山峰的奇丽,其他的山峰又跳了出来。步行一会儿休息一会儿,到达了欢喜台。回过头看看,好像螃蟹在潭底爬行,自己在井中取水,以身体做坛子,即使再怎么腾跃,也跳不出井栏。上方山的山峰变幻多姿,有的像城楼,城上女墙和栏杆全部齐备;还有的像洁白的莲花,下面用黄色的花萼做承托,我不能全部记录下来。

20.答案:①抒发情感(消愁解闷);②酬神作乐(庆祝节日);③唱和竞胜。

解析:本题考查名著信息筛选。根据原文第一段“有了现成的歌儿,就可借他人的酒杯,浇自己块垒;随时拣一支合适的唱唱,也足可消愁解闷”可概括出“原始歌谣可抒发情感(消愁解闷)”;根据原文第一段“碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多”可概括出原始歌谣可“酬神作乐(庆祝节日)”;根据原文第一段“或一唱众和,或彼此竞胜”可概括出原始歌谣可“唱和竞胜”。

21.答案:①歌谣最初是个人心情的诉说;②集众人聚唱,歌谣增多;③经众人修饰,歌谣成为定本。

解析:本题考查句子含义。句中“一个人的机锋”,联系上文“上古时候,没有文字,只有唱的歌谣,没有写的诗。一个人高兴或悲哀的时候,常愿意将自己的心情诉说出来”,可分析出“歌谣最初是个人心情的诉说”;“多人的智慧”,联系上文“碰到节日,大家聚在一起酬神作乐,唱歌的机会更多”“歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里”,可分析出“集众人聚唱,歌谣增多”,联系上文“可也有经过众人修饰,成为定本的”,可分析出“经众人修饰,歌谣成为定本”。所以“一人的机锋,多人的智慧”可理解为:歌谣从最初的反映个人心情,慢慢发展成为了众人聚唱,乃至成本成册。

22.答案:①节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调;②传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录。

解析:本题考查文章内容理解。根据原文第二段“重叠可以说是原始歌谣的生命,节奏也便建立在这上头。字数的均齐、韵脚的协调,是后来有了文字才发展出来的”,可概括出“节奏要求不同:前者主要依靠重叠,后者主要依靠字数均齐、韵脚协调”;根据原文第二段“歌谣越唱越多,虽没有书,却存在人的记忆里”“徒歌是随口唱”“有了文字以后,才有人将那些歌谣记录下来,便是最初的写的诗了”,可概括出“传播方式不同:前者依靠口口传唱,后者借助文字记录”。

23.答案:[例文]

有感于石头和虫子的故事

真是没想到,躺在地里的一块毫无用处的石头,竟然因为人们对一场知时节的好雨的欢迎和赞赏而心生怨愤:“嘿!它算出足了风头,它有什么了不起!你瞧,人们像恭候贵宾似的,对它欢迎备至。它到底做出了什么功绩?只不过飘洒了两三小时!人们何不打问打问我的身世:我长期住在这里,文静、谦虚,随遇而安,彬彬有礼。但我从未听到过感谢之词。怨不得人们咒骂这个世界,的确一点也不公平合理。”俨然一副泰山的架势,就是不被人重视,因而咒骂这个世界一点也不公平合理。

一只小虫子在雨后的田野里畅游,听到了石头的这番话,觉得这石头太可气,一点自知之明都没有,便打断石头的话,让其住嘴,并正言以告:“雨下得虽短,但滋润了干旱的土地,它将农夫的期望变为现实。你在地里完全无用,十分多余。”小虫子的话说得在理,石头无言以对,只好羞愧地低下了头。

读了这个故事,我联想到现实生活中的一些人,他们自己什么事都不做,成天就是眼巴巴地盯着别人,说三道四,哪怕鸡蛋里面挑骨头,也要找出别人的不是,以显得自己的深明大义、高风亮节。这样的人和这块石头相比,是多么地相像啊。他们对别人的指责、对社会不公的抱怨,更加暴露了自己的一无是处,让人更为厌恶。

这个故事虽然很短,但是意义十分深刻,它告诉我们不要嫉妒别人比自己受拥戴,要多想想自己为别人做了什么有益的事情,只有对别人有所付出和帮助,才能受到别人的尊重。容不得别人的好,逢人就夸耀自己,说自己为他人做出了多少贡献,自己的功劳是无量的,只会让人反感,甚至厌恶。

我们应该尽心尽力地做好每一件事,脚踏实地,为他人着想,不求回报,那样,我们的存在才会有价值,有意义。

解析:[写作指导]这是一道材料作文题,材料出自克雷洛夫的寓言。审题时,应仔细阅读材料,抓住材料中的关键句进行立意、拟题。比如,抓住石头针对时雨所发出的非议,从“审视自我”或“学会反思”的角度立意,可拟题为“公道自在人心”“人人心中有杆秤”;再如,抓住虫子反驳石头的话,从“价值”的角度进行立意,可将题目拟为“人生的价值”。此外,还可根据材料的其他内容立意,将题目拟为“别人的赞扬源自你的付出”等等。

根据立意进行选材。可以选择那些一味嫉妒别人而自己却无所事事的人的事例,说明与其抱怨不公,不如付诸行动,做出样子;可以选择那些善解人意、急人所难的人的事例,阐释人生的价值体现在为他人的奉献中;还可以选择名人中有关实现自我价值的事例作为事实论据,论证自己的观点,所选的名人可以是古今中外的,比如现代生活中涌现出来的感动中国人物等。

可以写记叙文,记叙自己或他人由此感悟而成为有用的人的故事,反映材料的主题。也可以写成议论文,以所给材料为由头,联系现实中的典型事例,论证“实现人生价值的重要性”。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读