2025年云南省大理州毕业生历史第二次复习统一检测试卷(含解析)

文档属性

| 名称 | 2025年云南省大理州毕业生历史第二次复习统一检测试卷(含解析) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 228.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-06 19:25:27 | ||

图片预览

文档简介

2025年云南省大理州毕业生历史第二次复习统一检测试卷

第I卷(选择题)

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

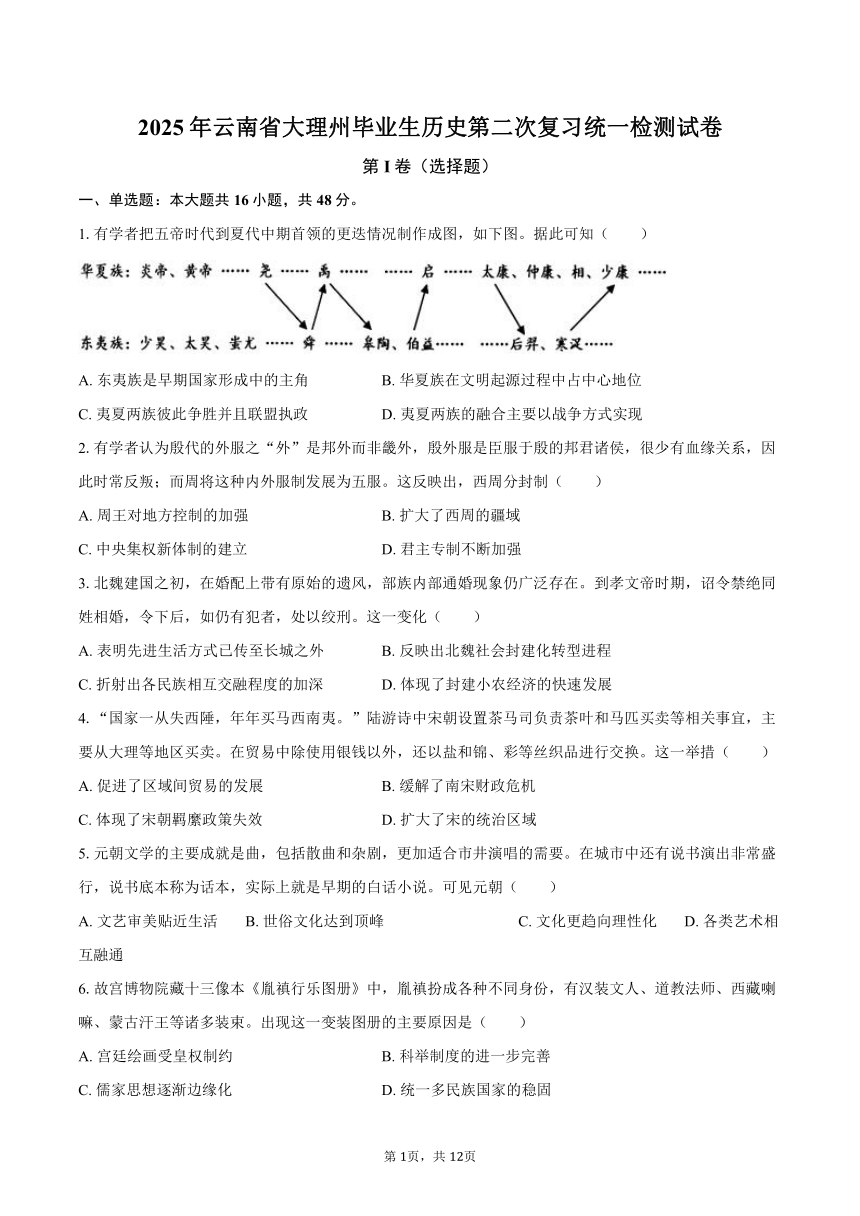

1.有学者把五帝时代到夏代中期首领的更迭情况制作成图,如下图。据此可知( )

A. 东夷族是早期国家形成中的主角 B. 华夏族在文明起源过程中占中心地位

C. 夷夏两族彼此争胜并且联盟执政 D. 夷夏两族的融合主要以战争方式实现

2.有学者认为殷代的外服之“外”是邦外而非畿外,殷外服是臣服于殷的邦君诸侯,很少有血缘关系,因此时常反叛;而周将这种内外服制发展为五服。这反映出,西周分封制( )

A. 周王对地方控制的加强 B. 扩大了西周的疆域

C. 中央集权新体制的建立 D. 君主专制不断加强

3.北魏建国之初,在婚配上带有原始的遗风,部族内部通婚现象仍广泛存在。到孝文帝时期,诏令禁绝同姓相婚,令下后,如仍有犯者,处以绞刑。这一变化( )

A. 表明先进生活方式已传至长城之外 B. 反映出北魏社会封建化转型进程

C. 折射出各民族相互交融程度的加深 D. 体现了封建小农经济的快速发展

4.“国家一从失西陲,年年买马西南夷。”陆游诗中宋朝设置茶马司负责茶叶和马匹买卖等相关事宜,主要从大理等地区买卖。在贸易中除使用银钱以外,还以盐和锦、彩等丝织品进行交换。这一举措( )

A. 促进了区域间贸易的发展 B. 缓解了南宋财政危机

C. 体现了宋朝羁縻政策失效 D. 扩大了宋的统治区域

5.元朝文学的主要成就是曲,包括散曲和杂剧,更加适合市井演唱的需要。在城市中还有说书演出非常盛行,说书底本称为话本,实际上就是早期的白话小说。可见元朝( )

A. 文艺审美贴近生活 B. 世俗文化达到顶峰 C. 文化更趋向理性化 D. 各类艺术相互融通

6.故宫博物院藏十三像本《胤禛行乐图册》中,胤禛扮成各种不同身份,有汉装文人、道教法师、西藏喇嘛、蒙古汗王等诸多装束。出现这一变装图册的主要原因是( )

A. 宫廷绘画受皇权制约 B. 科举制度的进一步完善

C. 儒家思想逐渐边缘化 D. 统一多民族国家的稳固

7.晚清时,黄河、永定河等水患严重。1882年,李鸿章尝试使用西方机器船治河,清淤疏浚效果不佳,清廷批示,此机器船“起泥不灵,看来竟是废物,嗣后毋庸购买”。清政府对西方技术的态度说明( )

A. 洋务人士的反思 B. 放弃西用的主张 C. 早期现代化艰难 D. 中西技术的融合

8.我国的独龙江流域和怒江流域,山高坡陡,水流湍急,地瘠民贫,人烟稀少,是一片绝险之地。但近代英、法、美等国家却大量的出版关于独龙江流域和怒江流域的书籍、文章,这反映出( )

A. 帝国主义扩张的野心 B. 该地生态研究的深入

C. 近代中央集权的弱化 D. 列强侵华方式的变化

9.1935年2月,《风云儿女》剧本刚刚完成,国民党便以“抗日反政府”的罪名开始搜捕田汉。1939年国民党国际宣传处却称《风云儿女》主题曲《义勇军进行曲》是“中国最流行的抗战歌曲”。此举旨在( )

A. 利用民间舆论左右国内政治走向 B. 形成全国团结抗战的局面

C. 借助大众传媒推动思想文化革新 D. 推动革命政治斗争的形势

10.中国自古以来就以礼义之邦而著称,“礼既为一切万物之至极”,因而古代中国“亲仁善邻,国之宝也”,1954年新中国正式倡议的和平共处五项原则成为处理国际关系的基本准则。这说明( )

A. 中华文化的全球影响力 B. 中国在国际中的大国担当

C. 中华文化的包容与创新 D. 中华文化圈强大的吸引力

11.20世纪60年代初,涌现出无数先进典型和英雄模范人物如“铁人”王进喜、党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋等,形成了艰苦奋斗、奋发图强的时代精神,这是因为( )

A. 企业改革的开放包容 B. 精准扶贫的引领潮流

C. 全面小康的自力更生 D. 社会主义的独立探索

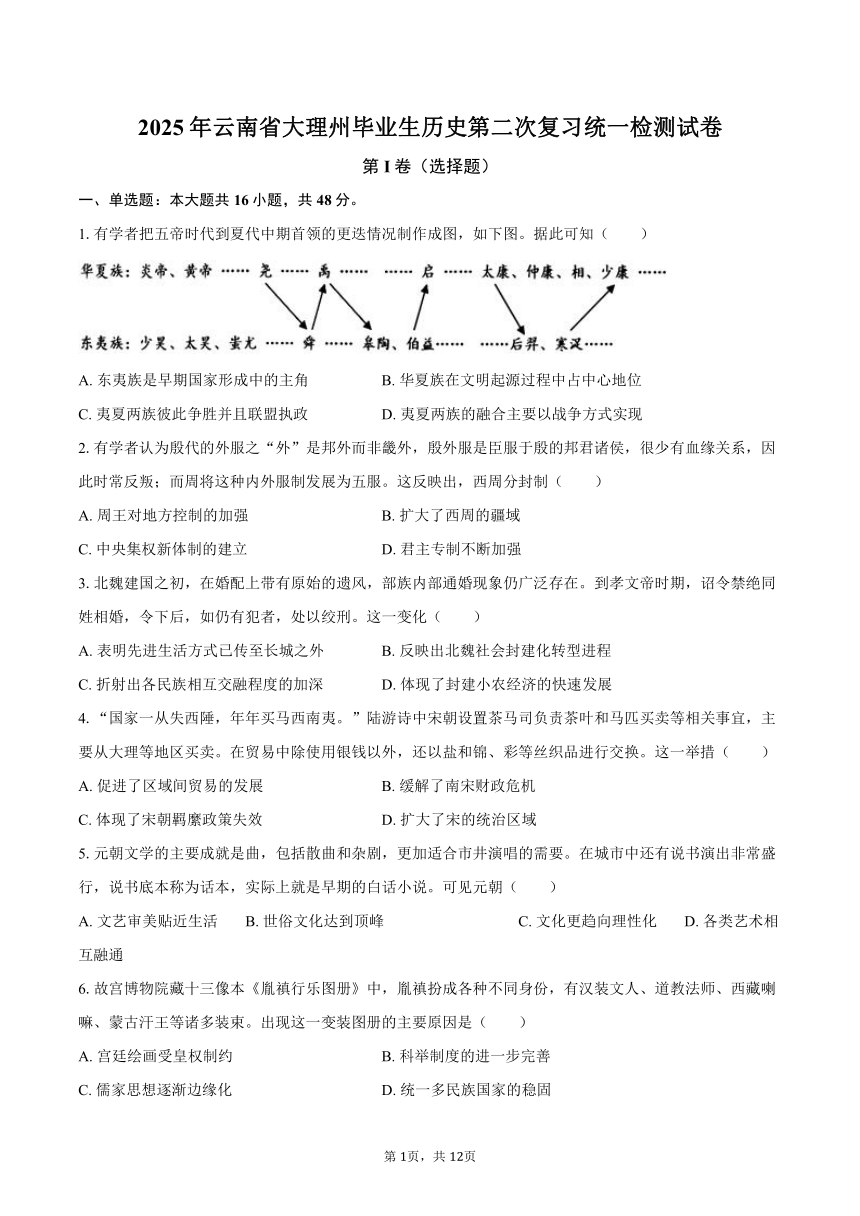

12.如图空格处应是( )

A. 古埃及文明 B. 阿兹特克文明 C. 地中海文明 D. 古巴比伦文明

13.在甘薯、玉蜀黍充当了中国人口爆炸的助产士的同时,土豆推动了欧洲人口增长。欧洲土豆是随西班牙人漂洋过海的几颗块茎的后裔。它的引进养活了德国、瑞士、大不列颠、爱尔兰等国家一半以上人口,在一个世纪中欧洲人口总量翻了一倍。这反映了( )

A. 新航路开辟带来世界物种交流 B. 农业生产技术促进了人口增长

C. 美洲农业居于世界的领先地位 D. 原始农耕推动了社会经济革命

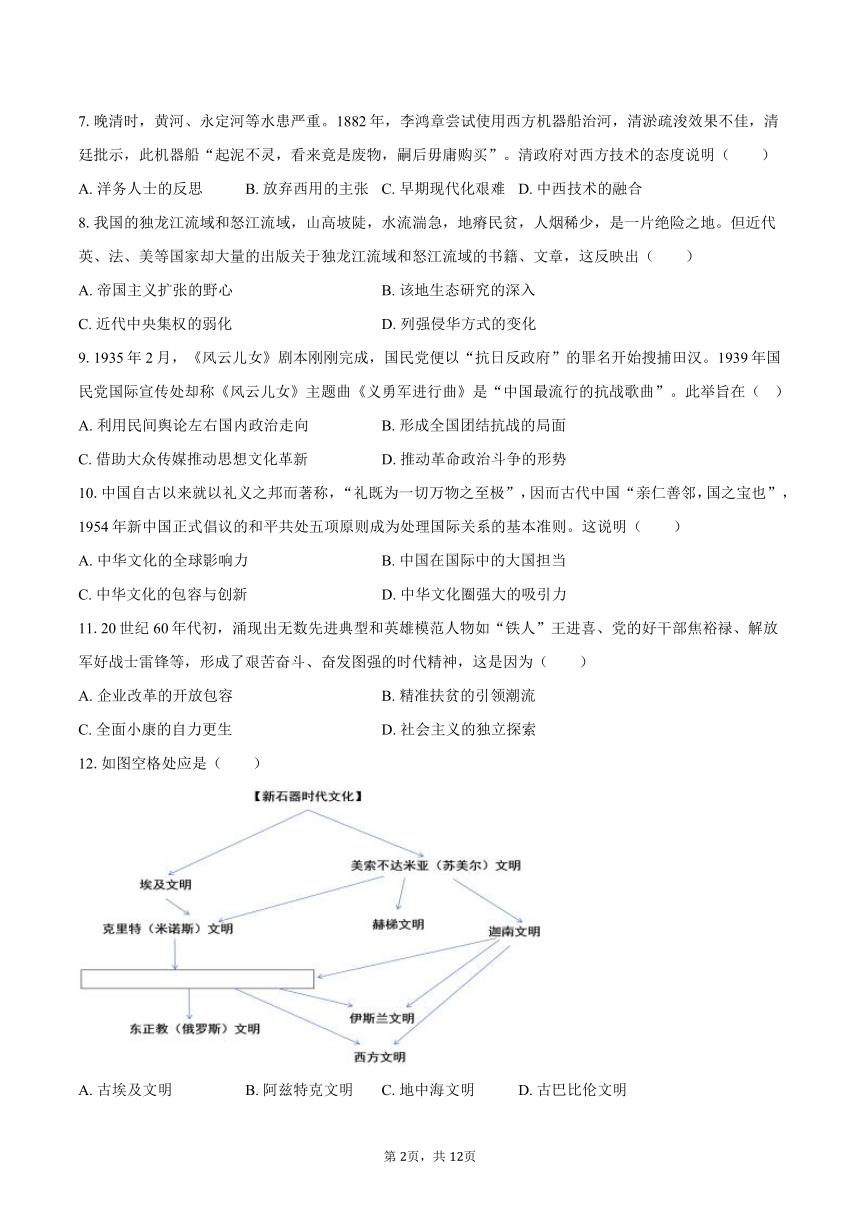

14.如图是近代法国的两幅漫画,对两幅漫画理解正确的是( )

A. 研究革命的一手史料 B. 法国革命一触即发

C. 揭露政府的浮夸宣传 D. 具有较高艺术价值

15.非洲独立后经济发展较快,但内部发展极不平衡,参照2021年“综合贫困指数”标准,全球贫困人口共13亿,撒哈拉以南非洲贫困人口最多,共5.56亿。非洲贫困人口多的主要原因是( )

A. 非洲人口增长过快 B. 独立运动耗费过多

C. 非洲北部依赖于发达国家 D. 全球政治经济秩序不合理

16.近些年美国对中国芯片行业屡次制裁,2024年12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会、中国半导体行业协会在北京发表《声明》,认定美国芯片不安全、不可靠,建议国内企业从今以后谨慎采购美国芯片。这表明( )

A. 经济全球化的弊端凸显 B. 适度回应了顾虑与要求

C. 发展中国家已掌握全球化主动权 D. 发达国家在全球化中的弱势显现

第II卷(非选择题)

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一回顾历史,与当今社区范畴对应的概念,该是古代就有的“里”。“里”是集地域划分和家户组织于一体的基层单位。中国古代的社区治理如何,大多是史学家们的研究题材。从定义来看,“里治”是中国古代国家权力控制、管理民众与基层地区的制度性安排,将最大程度地获取人力与物力资源,建立并维护基层社会秩序。中国古代的“里治”,上有乡、保,下有什、伍,链入国家控制体系,统治者借助严密的户籍制度、赋税制度以及选任制度、监督考核制度,实现对“里”的掌控。纵观中国历史发展过程,绅权是古代基层社会不可忽视的力量。古时,绅权和“里治”要么合二为一发挥作用,要么分而博弈,总体而言,绅权在“里治”中发挥了辅助的作用。尤其是在古代国家公共服务不下县的情况下,乡绅在道德教化、保障民生、救济互助等方面起到了有益补充。大多时候,民众处于社会等级结构的最底层,受制于皇权及其代理人,与官僚政治之间有着一条不可逾越的鸿沟。古代社会不但注重从政治和经济上控制民众,还会从道德教化上进行规范和渗透。

——摘编自吴晓林、岳庆磊《皇权如何下县:中国社区治理的“古代样本”》

材料二中世纪晚期的英国,村镇、庄园、教区共同构成了乡村基层组织,它们之间各自独立履行职权,又相互牵制和争夺。在这种形势下,村民们得以开展自我管理,乡村管理者由村民集体选举产生。那些具有法律知识的乡绅逐渐跻身治安法官之列,而约曼(富裕农民)则逐渐成为陪审团的主体。大量乡绅和约曼家庭的子弟,逐渐占据财政部、枢密院、议会等中央机关的要职,挑战贵族对官职的垄断地位。村庄共同体逐渐摒弃了血缘关系纽带,形成基于地域的具有共同担当、共同抵御的集体意识。

——据侯建新《中英封建晚期乡村组织比较》等

(1) 根据材料一、概括中国古代社区治理的特点。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中英两国在基层治理上的差异并分析其原因

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一传统农业社会较为重视儿童的经济价值,往往将儿童视作“小的成人”,因为儿童劳动所得是家庭收入的重要来源。工业革命发生后,受工业资本的驱使,童工在英国成为更加普遍的廉价劳动力。 1832年,著名的《萨德勒报告》揭示了童工的悲惨境况,引起英国社会的普遍震惊。《萨德勒报告》直接导致了1833年工厂法的出台。该法禁止纺织厂雇佣9岁以下的孩童,规定缩减童工的劳动时间,确保他们每天有2小时的学习时间。此后,英国议会陆续开展了一系列社会调查和童工立法,进一步限制童工的使用范围,改善其劳动环境,重视其健康状况。同时,许多慈善组织也纷纷成立,对童工积极开展救助活动。整体来说,三四十年代的童工立法是英国政府在自由放任主义背景下进行的有限干预,仅涉及部分工业部门,并未根除童工现象。

材料二如果说英国的童工问题引起的是社会同情, 19世纪五六十年代的流浪儿童问题则导致了普遍的社会忧惧。如何监管这些街头儿童成为非常棘手的社会问题。鉴于民间救助活动多是分散的、短时的,缺乏长期有效的监管,英国议会于1857年通过了《习艺学校法》,根据该法,无人监管的流浪儿童、赤贫儿童和轻罪少年犯将被遣送至各地的习艺学校,在那里接受25 年的技能培训,以便习得一技之长。到19世纪末,英国的习艺学校共输出学员7万余人,大多通过所学技能谋得稳定生计,避免了因街头流浪而堕入歧途的危险。英国议会又在1870年和1876年先后通过了两部教育法,规定实行强制义务教育,所有适龄儿童必须入学。1870-1880年间,英国建立公立小学近4000所,缓解了普通劳工子女的入学问题。1896年教育法进一步将初等教育改为免费教育,大大减轻了贫困家庭的经济压力。义务教育的普及使原来在工厂、作坊或街头的孩童进入一种专业化的“学习空间”,儿童世界与成人世界更加系统和彻底地区隔开来。尤为重要的是,现代学校不再像传统社会那样看重儿童的经济价值,而是更加重视其身心健康和成长价值。

——以上材料均摘编自许志强《十九世纪英国儿童福利的演进》

(1) 根据材料一、概括近代英国童工问题出现的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出儿童问题的解决对英国社会的影响。

19.阅读材料,回答问题。

材料一在中国共产党领导下,以农村为根据地,以农民为主力军,在农村创立和发展红军,开展土地革命,“打土豪、分田地”,废除苛捐杂税和高利贷的一切剥削,帮助穷苦人翻身得解放,深入开展农业生产和农民互助合作,以群众运动方式开展劳动竞赛,促进生产发展,根据地群众的物质文化生活得到改善。抗战时期,党中央提出了“发展经济,保障供给”的方针,自力更生,艰苦奋斗,根据地军民自己动手,开展大生产运动;发放农贷,兴修水利,推广科技,鼓励开垦荒地,鼓励个体农民开展劳动互助合作;保障晋冀鲁豫边区抗日人民的私有财产权,保障农民、小生产者的生存权利。 1947年,中国共产党颁布《中国土地法大纲》,执行“普遍实行彻底平分”的土地政策,加强了农民群众在土地改革中的权利和地位,保障农民的民主权利。

——摘编自白增博《从贫穷到富裕:中国共产党消除绝对贫困百年辉煌实践》

材料二新中国成立后,针对农村的受灾人口和特殊贫困群体,成立了内务部(民政部的前称)负责对农村“五保户”和贫困户的救济,通过为他们发放粮、棉、油等生活必需品来保障他们的基本生活。各级政府也积极制定有效措施开展群众救灾工作,并在 1952年成立了救灾委员会专门负责管理国内的救灾工作。……到1985年,全国农村农户已全部实行了家庭联产承包责任制,农业生产逐渐恢复,粮食产量不断增加,大量农民因此解决了温饱问题。随着改革开放的推进,我国东西部之间的区域发展差距以及城乡发展差距进一步拉大,党和国家开始探索实施有针对性的扶贫举措,设立了与扶贫相关的“支援经济不发达地区发展资金”(1980年),并展开“三西”农业建设支援(1982年),实施以工代赈的扶贫计划(1984年),以解决“老、少、边、穷”地区的贫困问题。

——摘编自樊友凯、钱坤《新中国成立以来的反贫困历程及基本经验》

(1) 根据材料一、概括新民主主义革命时期中国共产党反贫困的措施。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括改革开放前后中国共产党反贫困政策的变化,并简析新中国成立以来反贫困政策演变的原因。

20.近代以来,云南不仅在反帝反封建的革命史上发挥了举足轻重的作用,而且在推进中国早期现代化进程中也作出了卓越贡献。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料云南近代史大事简表

时间 事件

1875年2月21日 反对英帝国主义入侵的马嘉理事件(德宏盈江)

1883年12月至1885年4月 滇军援越抗法

1884年 创办云南机器局(云南近代工业创立)

1900至1910年 片马抗英(怒江泸水)

1909年 创办云南陆军讲武堂

1910年 滇越铁路通车

1911年10月至11月 云南辛亥革命

1912年 石龙坝水电站建成发电(中国第一座水电站)

1915年12月至1916年3月 护国运动

1922年 云南航空学校创办(中国最早的航校)

1926年 中共云南特别支部建立

1928年10月13日至14日 中共云南第一次代表大会(蒙自查尼皮)

1937年11月 国立西南联合大学创办

1937年12月至1938年8月 云南各族人民抢筑滇缅公路

1937年至1945年9月 滇军出省抗战

1939年 试制成功中国第一台望远镜(昆明)

1945年12月1日 反内战、争民主的“一二 一”运动

——摘编自云南省社科院历史、文献所《云南近代以来爱国主义革命斗争事迹概览》

结合材料,围绕“云南与近代中国”自拟一个论题,运用中国近代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料可知,五帝时代到夏代中期,夷族和夏族的首领都有过执政,这体现了夷夏两族在历史舞台上既有竞争也有合作,表明他们彼此争胜并且存在联盟执政的情况,C项正确;

虽然东夷族有多个历史人物被提及,但华夏族的历史人物数量更多,且涵盖了从五帝时代到夏代中期的关键首领,如炎帝、黄帝、尧、禹等。这些首领在历史上的地位和影响力都极为重要,因此不能说东夷族是早期国家形成中的主角,排除A项;

虽然华夏族在文明发展中占有重要地位,但图中并未明确表明其占据中心地位,排除B项;

图片中并未提及夷夏两族融合的具体方式,更没有明确表明融合主要通过战争实现,排除D项。

故选:C。

2.【答案】A

【解析】据题干及所学可知,在内外服制之下,商王与附属国君长的关系非常松散,到西周时期,周王通过实行分封制,使得众多的诸侯同周政权“紧密地结合为一体”,加强了对地方的控制力度,A项正确;

据所学可知,分封制确实扩大了西周的疆域,但是题干的着重点在于对地方的控制与商进行比较,排除B项;

据所学可知,秦朝才建立中央集权新体制,排除C项;

据所学可知,秦朝实现了君主专制,排除D项。

故选:A。

3.【答案】B

【解析】魏建国初部族内部通婚有原始遗风,孝文帝禁止同姓相婚并严惩犯者。这一举措是孝文帝推行汉化改革的一部分,从婚姻习俗方面推动北魏向封建化社会转变,反映出北魏社会封建化的转型进程,B项正确;孝文帝迁都洛阳,洛阳属于河南省,不是长城之外,排除A项;“各民族相互交融程度”偷梁换柱,北魏婚俗主要反映的是鲜卑族受汉族的影响,且“各民族”范围宽泛,排除C项;“快速发展”不合史实,魏晋南北朝时期北方战乱,封建经济发展较为缓慢,且材料未涉及经济层面,排除D项。

故选B。

4.【答案】A

【解析】宋设立茶马司,与大理等地进行马匹贸易,并采用多种交换方式,这一举措增强了与西南少数民族地区的经济联系,从而促进了区域间贸易的发展,A项正确;买马行为主要是为了满足军事需要,且花费大量财物,并不能缓解南宋的财政危机,排除B项;羁縻政策主要是对边疆少数民族地区的一种管理方式,一般情况下,羁縻政策保留少数民族原有的社会组织不变,承认少数民族首领的政治权力,具一定独立性,材料反映的是经济行为,并未体现对少数民族的管理和羁縻政策的相关特点,排除C项;材料反映的是经济行为,与西南夷的管辖归属无直接关系,无法得出扩大了宋的统治区域,排除D项。

选A。

5.【答案】A

【解析】据材料可知,元朝的文学成就中,曲(散曲和杂剧)适合市井演唱,说书演出盛行且话本(早期白话小说)出现,这些都表明元朝的文艺形式从内容到表现方式都贴近普通市民的生活,符合市民阶层的文化需求和审美趣味,审美日益贴近生活,A项正确;世俗文化达到顶峰说法绝对,不符合史实,排除B项;材料体现出元代文艺审美的世俗化,而理性化强调独立思考、理性看待,排除C项;材料只是分别介绍了元朝的曲(散曲和杂剧)以及说书话本等情况,各类艺术相互融通表述不准确,排除D项。

故选A。

6.【答案】D

【解析】根据材料可知,以雍正皇帝的形象为模样绘制了《胤禛行乐图册》,各种形象反映了清代国家疆域的奠定使统一多民族的封建国家更趋稳固,影响了对帝王形象的塑造,D项正确;

宫廷绘画受皇权制约是一个普遍现象,并不是帝王形象变化的特定原因,排除A项;

科举制度的完善影响了社会文化和政治,但它主要影响的是选拔官员和教育制度,和帝王形象在绘画中的变化没有直接关系,排除B项;

儒家思想仍受官方尊崇,排除C项。

故选:D。

7.【答案】C

【解析】根据材料可知,晚清使用西方机器船治河,实践失败,结果导致西方科学技术被清政府一概否定,治河尝试与结局是中国早期现代化的一个缩影,说民早期现代化艰难,C项正确;

题干只提到清政府的态度,没有李鸿章等洋务人士的反思,排除A项;

1882年处于洋务运动时期,洋务运动主张“中体西用”,此时放弃与史实不符,材料只是说明清政府对西方机器治河的否定,排除B项;

李鸿章尝试使用西方机器船治河,只是利用西方科技,并没有融合,排除D项。

故选:C。

8.【答案】A

【解析】近代英、法、美等国家大量出版关于中国偏远边疆的书籍,实为向帝国主义政府提供情报,反映帝国主义的觊觎,折射出了列强侵略扩张的野心,A项正确;生态研究只是他们可能附带的内容,其本质是为了满足帝国主义扩张的需求,排除B项;材料主要体现的是帝国主义对中国特定地区的关注,没有直接涉及近代中央集权的弱化问题,两者之间没有直接关联,排除C项;列强侵华方式的变化主要体现在1895年《马关条约》签订后,从以商品输出为主到以资本输出为主等方面,排除D项。

故选A。

9.【答案】D

【解析】《风云儿女》主题是号召民众奋起抗战,但作者田汉遭到国民党的搜捕,而1939年国民政府则积极宣传体现号召国民奋起反抗日本侵略,当时由局部抗战转变为全面抗战,因此旨在推动革命政治斗争的形势,D项正确;材料强调文艺与抗战的关系,未涉及民间舆论与政治的关系,排除A项;1937年9月已形成全国团结抗战局面,排除B项;题目主旨是抗日战争影响大众传媒的发展,而不仅仅是推动“思想文化革新”,排除C项。

故选D。

10.【答案】A

【解析】题干中国的“礼”这一传统文化所蕴含的国与国交往的基本精神,成为与他国交往始终奉行的基本精神,影响力不断扩展,A项正确;材料强调的是中华文化的影响力,没有直接涉及中国在国际事务中承担大国责任、发挥大国作用等体现大国担当的内容,排除B项;材料中是中华文化在外交方面的表现,不能体现对他国文化的包容,排除C项;题干中没有提及中华文化圈以及其他国家或地区受中华文化圈吸引等相关信息,排除D项。

故选A。

11.【答案】D

【解析】题干中的典型人物以及艰苦奋斗、奋发图强是社会主义建设探索时期的时代精神,是我国开始摆脱苏联模式,进行独立探索的时期,D项正确;

A选项中企业改革(如国有企业改革和私营企业的发展)是在改革开放这一时期,排除A项;

B选项中的“精准扶贫”一词,作为习近平新时代的特有称谓,排除B项;

“全面小康”改革开放后才实现,与材料时间不符,排除C项。

故选:D。

12.【答案】C

【解析】A.古埃及文明位于尼罗河流域,在公元前3100年左右统一了上下埃及,排除;

B.阿兹特克文明是古代美洲文明,与材料不相符,排除;

C.根据材料图表及所学可知,材料中的克里特文明为地中海文明的形成与发展奠定了基础,而地中海文明,特别是拜占庭帝国的东正教传统,对俄罗斯东正教文明产生了重要的影响,正确;

D.古巴比伦文明位于两河流域,与材料不相符,排除。

故选:C。

13.【答案】A

【解析】根据材料可知,新航路开辟后,美洲的农作物传播到了其他大洲,促进了亚欧人口的增加,材料反映出新航路开辟带来世界物种交流,A项正确;

材料反映的是美洲农作物传播促进了人口增长,排除B项;

C项与史实不符,美洲农业并不居于世界的领先地位,排除C项;

原始农耕时间是在原始社会时期,与材料时间不符,排除D项。

故选:A。

14.【答案】B

【解析】根据漫画,近代法国下层民众备受压榨,社会矛盾尖锐激化,所以B选项理解正确;

漫画是再创作的艺术作品不属于一手史料,排除A;

题干中无法显示是政府宣传,排除C;

鉴赏价值不是目的,与题干无关,排除D。

故选:B。

15.【答案】D

【解析】根据材料可知,独立后的非洲国家在世界性的经济分工中受到发达国家冲击非常明显,深层次的原因在于全球政治经济秩序的不合理,迟滞了非洲的发展,D项正确;非洲人口增长过快确实是非洲面临的一个问题,但它只是导致贫困的一个间接因素而非主要原因,排除A项;独立运动是为了摆脱殖民统治,追求民族解放和国家自主发展,其目的是促进发展而非导致贫困,排除B项;非洲北部依赖于发达国家与材料中非洲尤其是撒哈拉以南非洲贫困人口最多这一现象不符,排除C项。

故选D。

16.【答案】B

【解析】根据材料可知,美国对中国芯片行业屡次制裁,中国相关协会认定美国芯片不安全、不可靠,建议国内企业谨慎采购美国芯片,这是对美国制裁行为的一种适度回应,表达了自身的顾虑与要求,B项正确;

经济全球化的弊端主要体现在加剧世界经济发展不平衡、加大世界经济波动风险、导致全球利益分配失衡等,而材料主要强调的是美国对中国芯片行业的制裁以及中国相关协会的应对举措,排除A项;

在当前的全球化格局中,虽然发展中国家的影响力在不断提升,但主动权依然掌握在发达国家手中,排除C项;

在全球化进程中,发达国家凭借其在技术、资本等方面的优势占据主导地位,处于强势而非弱势,排除D项。

故选:B。

17.【答案】【小题1】特点:①皇权控“里”(统治者借助严密的户籍制度、赋税制度、选任制度和监督考核制度,实现对“里”的掌控)。②绅权辅“里”(乡绅在道德教化、保障民生、救济互助等方面起到了有益补充)。③民治于“里”(民众处于社会等级结构的最底层,受制于皇权及其代理人)。

【小题2】差异:①治理体系:中国古代有一套严密的以中央集权为核心的治理体系,而英国古代治理结构相对多样松散;②治理主体:中国古代政府主导、乡绅辅助,而英国古代主体多元,有乡村、庄园、教会;③治理方式:中国古代以儒家道德教化为主,而英国古代以法律为主;④治理目标;中国古代侧重于建立并维护基层社会秩序,维护社会稳定与国家统一、而英国古代侧重于地方群体的自治与权利的维护。(中英对比才算1点,任答其中2点即可,其他言之有理的酌情给分)

原因:①政治制度不同:中国古代实行中央集权制,而英国古代政治权力分散,国王的权力受到教会、贵族等多方面的制约;②经济基础不同:中国古代以农耕经济为主,分散的小农经济需要强有力的中央政权来维护并保证社会秩序的稳定,而英国古代工商业发达(商品经济发达),促使其形成了相对民主和法治的治理传统;③思想文化不同:中国古代儒家思想占主导,于是基层治理注重道德教化;而英国古代有深厚的基督教文化,教会在基层治理中扮演重要角色,同时西方的哲学思想强调自由和平等,为其基层中的民主和法治提供了思想基础。(中英对比才算1点,任答其中2点即可,其他言之有理的酌情给分)

18.【答案】【小题1】原因:传统社会观念影响;工业革命推动;政府自由放任政策影响。

【小题2】影响:提升了劳动力素质,推动英国经济的进一步发展;促使社会对儿童观念发生深刻变化;有利于英国社会的稳定与和谐发展。

19.【答案】【小题1】措施:开展土地革命和土地改革;开展劳动竞赛和大生产运动;开展劳动互助合作;发放贷款,兴修水利,推广科技,鼓励垦荒。

【小题2】变化:以政府救济为主,为生活困难群体提供社会救助变为通过经济体制改革发展生产力解决贫困问题;从全国性普遍性扶贫变为区域性针对性扶贫。

原因:社会主义制度的建立是解决贫困问题制度保障;中国共产党代表最广大人民的根本利益;中国改革开放取得举世瞩目的成就,经济发展迅速,人民生活水平不断提高;社会主义市场经济体制的建立;对计划和市场关系认识的深化。

20.【答案】示例:观点:云南是近代中国反帝反封建斗争的重要阵地。

论证:19世纪中后期,英法列强吞并缅甸、越南后,将云南视为入侵中国内地的“滩头阵地”,殖民势力不断渗透。面对英法殖民势力入侵,云南各族人民坚决捍卫国家民族利益,积极参与反帝斗争。19世纪70年代,滇西发生了反对英军入侵的马嘉理事件,当地各族人民把英国侵略军赶出云南;20世纪初,怒江泸水片马各族人民曾多次联合反抗入侵的英国侵略者;滇南的彝、汉各族人民曾多次发动反对法国侵略者修筑滇越铁路的斗争。抗日战争时期,云南各族人民与全国人民一起,为抗击日本侵略者付出了巨大的牺牲。滇西各族人民用不到一年的时间用血肉筑成了国际大通道——滇缅公路;40多万滇军奔赴抗战前线,奋勇杀敌,打的日寇鬼哭狼嚎,被誉为“国之劲旅”滇西抗战,取得松山战役、龙陵战役等一系列重大胜利,为抗战胜利做出了重要贡献。

云南在反对封建主义的斗争中也走在了当时全国的前列。1911年,武昌起义爆发后,云南积极响应,爆发了重九起义,推翻了清政府在云南的统治,建立了云南军政府;1915年,袁世凯复辟帝制,云南发起了护国运动,率先举起反对袁世凯复辟帝制的大旗,维护了民主共和制度。

综上所述,从晚清到辛亥革命、抗日战争,云南人民始终站在反帝反封建斗争的前列,为中国的独立、民主和富强做出了重要贡献。

第4页,共12页

第I卷(选择题)

一、单选题:本大题共16小题,共48分。

1.有学者把五帝时代到夏代中期首领的更迭情况制作成图,如下图。据此可知( )

A. 东夷族是早期国家形成中的主角 B. 华夏族在文明起源过程中占中心地位

C. 夷夏两族彼此争胜并且联盟执政 D. 夷夏两族的融合主要以战争方式实现

2.有学者认为殷代的外服之“外”是邦外而非畿外,殷外服是臣服于殷的邦君诸侯,很少有血缘关系,因此时常反叛;而周将这种内外服制发展为五服。这反映出,西周分封制( )

A. 周王对地方控制的加强 B. 扩大了西周的疆域

C. 中央集权新体制的建立 D. 君主专制不断加强

3.北魏建国之初,在婚配上带有原始的遗风,部族内部通婚现象仍广泛存在。到孝文帝时期,诏令禁绝同姓相婚,令下后,如仍有犯者,处以绞刑。这一变化( )

A. 表明先进生活方式已传至长城之外 B. 反映出北魏社会封建化转型进程

C. 折射出各民族相互交融程度的加深 D. 体现了封建小农经济的快速发展

4.“国家一从失西陲,年年买马西南夷。”陆游诗中宋朝设置茶马司负责茶叶和马匹买卖等相关事宜,主要从大理等地区买卖。在贸易中除使用银钱以外,还以盐和锦、彩等丝织品进行交换。这一举措( )

A. 促进了区域间贸易的发展 B. 缓解了南宋财政危机

C. 体现了宋朝羁縻政策失效 D. 扩大了宋的统治区域

5.元朝文学的主要成就是曲,包括散曲和杂剧,更加适合市井演唱的需要。在城市中还有说书演出非常盛行,说书底本称为话本,实际上就是早期的白话小说。可见元朝( )

A. 文艺审美贴近生活 B. 世俗文化达到顶峰 C. 文化更趋向理性化 D. 各类艺术相互融通

6.故宫博物院藏十三像本《胤禛行乐图册》中,胤禛扮成各种不同身份,有汉装文人、道教法师、西藏喇嘛、蒙古汗王等诸多装束。出现这一变装图册的主要原因是( )

A. 宫廷绘画受皇权制约 B. 科举制度的进一步完善

C. 儒家思想逐渐边缘化 D. 统一多民族国家的稳固

7.晚清时,黄河、永定河等水患严重。1882年,李鸿章尝试使用西方机器船治河,清淤疏浚效果不佳,清廷批示,此机器船“起泥不灵,看来竟是废物,嗣后毋庸购买”。清政府对西方技术的态度说明( )

A. 洋务人士的反思 B. 放弃西用的主张 C. 早期现代化艰难 D. 中西技术的融合

8.我国的独龙江流域和怒江流域,山高坡陡,水流湍急,地瘠民贫,人烟稀少,是一片绝险之地。但近代英、法、美等国家却大量的出版关于独龙江流域和怒江流域的书籍、文章,这反映出( )

A. 帝国主义扩张的野心 B. 该地生态研究的深入

C. 近代中央集权的弱化 D. 列强侵华方式的变化

9.1935年2月,《风云儿女》剧本刚刚完成,国民党便以“抗日反政府”的罪名开始搜捕田汉。1939年国民党国际宣传处却称《风云儿女》主题曲《义勇军进行曲》是“中国最流行的抗战歌曲”。此举旨在( )

A. 利用民间舆论左右国内政治走向 B. 形成全国团结抗战的局面

C. 借助大众传媒推动思想文化革新 D. 推动革命政治斗争的形势

10.中国自古以来就以礼义之邦而著称,“礼既为一切万物之至极”,因而古代中国“亲仁善邻,国之宝也”,1954年新中国正式倡议的和平共处五项原则成为处理国际关系的基本准则。这说明( )

A. 中华文化的全球影响力 B. 中国在国际中的大国担当

C. 中华文化的包容与创新 D. 中华文化圈强大的吸引力

11.20世纪60年代初,涌现出无数先进典型和英雄模范人物如“铁人”王进喜、党的好干部焦裕禄、解放军好战士雷锋等,形成了艰苦奋斗、奋发图强的时代精神,这是因为( )

A. 企业改革的开放包容 B. 精准扶贫的引领潮流

C. 全面小康的自力更生 D. 社会主义的独立探索

12.如图空格处应是( )

A. 古埃及文明 B. 阿兹特克文明 C. 地中海文明 D. 古巴比伦文明

13.在甘薯、玉蜀黍充当了中国人口爆炸的助产士的同时,土豆推动了欧洲人口增长。欧洲土豆是随西班牙人漂洋过海的几颗块茎的后裔。它的引进养活了德国、瑞士、大不列颠、爱尔兰等国家一半以上人口,在一个世纪中欧洲人口总量翻了一倍。这反映了( )

A. 新航路开辟带来世界物种交流 B. 农业生产技术促进了人口增长

C. 美洲农业居于世界的领先地位 D. 原始农耕推动了社会经济革命

14.如图是近代法国的两幅漫画,对两幅漫画理解正确的是( )

A. 研究革命的一手史料 B. 法国革命一触即发

C. 揭露政府的浮夸宣传 D. 具有较高艺术价值

15.非洲独立后经济发展较快,但内部发展极不平衡,参照2021年“综合贫困指数”标准,全球贫困人口共13亿,撒哈拉以南非洲贫困人口最多,共5.56亿。非洲贫困人口多的主要原因是( )

A. 非洲人口增长过快 B. 独立运动耗费过多

C. 非洲北部依赖于发达国家 D. 全球政治经济秩序不合理

16.近些年美国对中国芯片行业屡次制裁,2024年12月3日,中国互联网协会、中国汽车工业协会、中国通信企业协会、中国半导体行业协会在北京发表《声明》,认定美国芯片不安全、不可靠,建议国内企业从今以后谨慎采购美国芯片。这表明( )

A. 经济全球化的弊端凸显 B. 适度回应了顾虑与要求

C. 发展中国家已掌握全球化主动权 D. 发达国家在全球化中的弱势显现

第II卷(非选择题)

二、材料解析题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。

材料一回顾历史,与当今社区范畴对应的概念,该是古代就有的“里”。“里”是集地域划分和家户组织于一体的基层单位。中国古代的社区治理如何,大多是史学家们的研究题材。从定义来看,“里治”是中国古代国家权力控制、管理民众与基层地区的制度性安排,将最大程度地获取人力与物力资源,建立并维护基层社会秩序。中国古代的“里治”,上有乡、保,下有什、伍,链入国家控制体系,统治者借助严密的户籍制度、赋税制度以及选任制度、监督考核制度,实现对“里”的掌控。纵观中国历史发展过程,绅权是古代基层社会不可忽视的力量。古时,绅权和“里治”要么合二为一发挥作用,要么分而博弈,总体而言,绅权在“里治”中发挥了辅助的作用。尤其是在古代国家公共服务不下县的情况下,乡绅在道德教化、保障民生、救济互助等方面起到了有益补充。大多时候,民众处于社会等级结构的最底层,受制于皇权及其代理人,与官僚政治之间有着一条不可逾越的鸿沟。古代社会不但注重从政治和经济上控制民众,还会从道德教化上进行规范和渗透。

——摘编自吴晓林、岳庆磊《皇权如何下县:中国社区治理的“古代样本”》

材料二中世纪晚期的英国,村镇、庄园、教区共同构成了乡村基层组织,它们之间各自独立履行职权,又相互牵制和争夺。在这种形势下,村民们得以开展自我管理,乡村管理者由村民集体选举产生。那些具有法律知识的乡绅逐渐跻身治安法官之列,而约曼(富裕农民)则逐渐成为陪审团的主体。大量乡绅和约曼家庭的子弟,逐渐占据财政部、枢密院、议会等中央机关的要职,挑战贵族对官职的垄断地位。村庄共同体逐渐摒弃了血缘关系纽带,形成基于地域的具有共同担当、共同抵御的集体意识。

——据侯建新《中英封建晚期乡村组织比较》等

(1) 根据材料一、概括中国古代社区治理的特点。

(2) 根据材料一、二并结合所学知识,概括古代中英两国在基层治理上的差异并分析其原因

18.阅读材料,完成下列要求。

材料一传统农业社会较为重视儿童的经济价值,往往将儿童视作“小的成人”,因为儿童劳动所得是家庭收入的重要来源。工业革命发生后,受工业资本的驱使,童工在英国成为更加普遍的廉价劳动力。 1832年,著名的《萨德勒报告》揭示了童工的悲惨境况,引起英国社会的普遍震惊。《萨德勒报告》直接导致了1833年工厂法的出台。该法禁止纺织厂雇佣9岁以下的孩童,规定缩减童工的劳动时间,确保他们每天有2小时的学习时间。此后,英国议会陆续开展了一系列社会调查和童工立法,进一步限制童工的使用范围,改善其劳动环境,重视其健康状况。同时,许多慈善组织也纷纷成立,对童工积极开展救助活动。整体来说,三四十年代的童工立法是英国政府在自由放任主义背景下进行的有限干预,仅涉及部分工业部门,并未根除童工现象。

材料二如果说英国的童工问题引起的是社会同情, 19世纪五六十年代的流浪儿童问题则导致了普遍的社会忧惧。如何监管这些街头儿童成为非常棘手的社会问题。鉴于民间救助活动多是分散的、短时的,缺乏长期有效的监管,英国议会于1857年通过了《习艺学校法》,根据该法,无人监管的流浪儿童、赤贫儿童和轻罪少年犯将被遣送至各地的习艺学校,在那里接受25 年的技能培训,以便习得一技之长。到19世纪末,英国的习艺学校共输出学员7万余人,大多通过所学技能谋得稳定生计,避免了因街头流浪而堕入歧途的危险。英国议会又在1870年和1876年先后通过了两部教育法,规定实行强制义务教育,所有适龄儿童必须入学。1870-1880年间,英国建立公立小学近4000所,缓解了普通劳工子女的入学问题。1896年教育法进一步将初等教育改为免费教育,大大减轻了贫困家庭的经济压力。义务教育的普及使原来在工厂、作坊或街头的孩童进入一种专业化的“学习空间”,儿童世界与成人世界更加系统和彻底地区隔开来。尤为重要的是,现代学校不再像传统社会那样看重儿童的经济价值,而是更加重视其身心健康和成长价值。

——以上材料均摘编自许志强《十九世纪英国儿童福利的演进》

(1) 根据材料一、概括近代英国童工问题出现的原因。

(2) 根据材料二并结合所学知识,指出儿童问题的解决对英国社会的影响。

19.阅读材料,回答问题。

材料一在中国共产党领导下,以农村为根据地,以农民为主力军,在农村创立和发展红军,开展土地革命,“打土豪、分田地”,废除苛捐杂税和高利贷的一切剥削,帮助穷苦人翻身得解放,深入开展农业生产和农民互助合作,以群众运动方式开展劳动竞赛,促进生产发展,根据地群众的物质文化生活得到改善。抗战时期,党中央提出了“发展经济,保障供给”的方针,自力更生,艰苦奋斗,根据地军民自己动手,开展大生产运动;发放农贷,兴修水利,推广科技,鼓励开垦荒地,鼓励个体农民开展劳动互助合作;保障晋冀鲁豫边区抗日人民的私有财产权,保障农民、小生产者的生存权利。 1947年,中国共产党颁布《中国土地法大纲》,执行“普遍实行彻底平分”的土地政策,加强了农民群众在土地改革中的权利和地位,保障农民的民主权利。

——摘编自白增博《从贫穷到富裕:中国共产党消除绝对贫困百年辉煌实践》

材料二新中国成立后,针对农村的受灾人口和特殊贫困群体,成立了内务部(民政部的前称)负责对农村“五保户”和贫困户的救济,通过为他们发放粮、棉、油等生活必需品来保障他们的基本生活。各级政府也积极制定有效措施开展群众救灾工作,并在 1952年成立了救灾委员会专门负责管理国内的救灾工作。……到1985年,全国农村农户已全部实行了家庭联产承包责任制,农业生产逐渐恢复,粮食产量不断增加,大量农民因此解决了温饱问题。随着改革开放的推进,我国东西部之间的区域发展差距以及城乡发展差距进一步拉大,党和国家开始探索实施有针对性的扶贫举措,设立了与扶贫相关的“支援经济不发达地区发展资金”(1980年),并展开“三西”农业建设支援(1982年),实施以工代赈的扶贫计划(1984年),以解决“老、少、边、穷”地区的贫困问题。

——摘编自樊友凯、钱坤《新中国成立以来的反贫困历程及基本经验》

(1) 根据材料一、概括新民主主义革命时期中国共产党反贫困的措施。

(2) 根据材料二并结合所学知识,概括改革开放前后中国共产党反贫困政策的变化,并简析新中国成立以来反贫困政策演变的原因。

20.近代以来,云南不仅在反帝反封建的革命史上发挥了举足轻重的作用,而且在推进中国早期现代化进程中也作出了卓越贡献。阅读材料并结合所学知识,完成下列要求。

材料云南近代史大事简表

时间 事件

1875年2月21日 反对英帝国主义入侵的马嘉理事件(德宏盈江)

1883年12月至1885年4月 滇军援越抗法

1884年 创办云南机器局(云南近代工业创立)

1900至1910年 片马抗英(怒江泸水)

1909年 创办云南陆军讲武堂

1910年 滇越铁路通车

1911年10月至11月 云南辛亥革命

1912年 石龙坝水电站建成发电(中国第一座水电站)

1915年12月至1916年3月 护国运动

1922年 云南航空学校创办(中国最早的航校)

1926年 中共云南特别支部建立

1928年10月13日至14日 中共云南第一次代表大会(蒙自查尼皮)

1937年11月 国立西南联合大学创办

1937年12月至1938年8月 云南各族人民抢筑滇缅公路

1937年至1945年9月 滇军出省抗战

1939年 试制成功中国第一台望远镜(昆明)

1945年12月1日 反内战、争民主的“一二 一”运动

——摘编自云南省社科院历史、文献所《云南近代以来爱国主义革命斗争事迹概览》

结合材料,围绕“云南与近代中国”自拟一个论题,运用中国近代史的具体史实予以阐述。(要求:论题明确,史论结合,逻辑清晰)

答案和解析

1.【答案】C

【解析】根据材料可知,五帝时代到夏代中期,夷族和夏族的首领都有过执政,这体现了夷夏两族在历史舞台上既有竞争也有合作,表明他们彼此争胜并且存在联盟执政的情况,C项正确;

虽然东夷族有多个历史人物被提及,但华夏族的历史人物数量更多,且涵盖了从五帝时代到夏代中期的关键首领,如炎帝、黄帝、尧、禹等。这些首领在历史上的地位和影响力都极为重要,因此不能说东夷族是早期国家形成中的主角,排除A项;

虽然华夏族在文明发展中占有重要地位,但图中并未明确表明其占据中心地位,排除B项;

图片中并未提及夷夏两族融合的具体方式,更没有明确表明融合主要通过战争实现,排除D项。

故选:C。

2.【答案】A

【解析】据题干及所学可知,在内外服制之下,商王与附属国君长的关系非常松散,到西周时期,周王通过实行分封制,使得众多的诸侯同周政权“紧密地结合为一体”,加强了对地方的控制力度,A项正确;

据所学可知,分封制确实扩大了西周的疆域,但是题干的着重点在于对地方的控制与商进行比较,排除B项;

据所学可知,秦朝才建立中央集权新体制,排除C项;

据所学可知,秦朝实现了君主专制,排除D项。

故选:A。

3.【答案】B

【解析】魏建国初部族内部通婚有原始遗风,孝文帝禁止同姓相婚并严惩犯者。这一举措是孝文帝推行汉化改革的一部分,从婚姻习俗方面推动北魏向封建化社会转变,反映出北魏社会封建化的转型进程,B项正确;孝文帝迁都洛阳,洛阳属于河南省,不是长城之外,排除A项;“各民族相互交融程度”偷梁换柱,北魏婚俗主要反映的是鲜卑族受汉族的影响,且“各民族”范围宽泛,排除C项;“快速发展”不合史实,魏晋南北朝时期北方战乱,封建经济发展较为缓慢,且材料未涉及经济层面,排除D项。

故选B。

4.【答案】A

【解析】宋设立茶马司,与大理等地进行马匹贸易,并采用多种交换方式,这一举措增强了与西南少数民族地区的经济联系,从而促进了区域间贸易的发展,A项正确;买马行为主要是为了满足军事需要,且花费大量财物,并不能缓解南宋的财政危机,排除B项;羁縻政策主要是对边疆少数民族地区的一种管理方式,一般情况下,羁縻政策保留少数民族原有的社会组织不变,承认少数民族首领的政治权力,具一定独立性,材料反映的是经济行为,并未体现对少数民族的管理和羁縻政策的相关特点,排除C项;材料反映的是经济行为,与西南夷的管辖归属无直接关系,无法得出扩大了宋的统治区域,排除D项。

选A。

5.【答案】A

【解析】据材料可知,元朝的文学成就中,曲(散曲和杂剧)适合市井演唱,说书演出盛行且话本(早期白话小说)出现,这些都表明元朝的文艺形式从内容到表现方式都贴近普通市民的生活,符合市民阶层的文化需求和审美趣味,审美日益贴近生活,A项正确;世俗文化达到顶峰说法绝对,不符合史实,排除B项;材料体现出元代文艺审美的世俗化,而理性化强调独立思考、理性看待,排除C项;材料只是分别介绍了元朝的曲(散曲和杂剧)以及说书话本等情况,各类艺术相互融通表述不准确,排除D项。

故选A。

6.【答案】D

【解析】根据材料可知,以雍正皇帝的形象为模样绘制了《胤禛行乐图册》,各种形象反映了清代国家疆域的奠定使统一多民族的封建国家更趋稳固,影响了对帝王形象的塑造,D项正确;

宫廷绘画受皇权制约是一个普遍现象,并不是帝王形象变化的特定原因,排除A项;

科举制度的完善影响了社会文化和政治,但它主要影响的是选拔官员和教育制度,和帝王形象在绘画中的变化没有直接关系,排除B项;

儒家思想仍受官方尊崇,排除C项。

故选:D。

7.【答案】C

【解析】根据材料可知,晚清使用西方机器船治河,实践失败,结果导致西方科学技术被清政府一概否定,治河尝试与结局是中国早期现代化的一个缩影,说民早期现代化艰难,C项正确;

题干只提到清政府的态度,没有李鸿章等洋务人士的反思,排除A项;

1882年处于洋务运动时期,洋务运动主张“中体西用”,此时放弃与史实不符,材料只是说明清政府对西方机器治河的否定,排除B项;

李鸿章尝试使用西方机器船治河,只是利用西方科技,并没有融合,排除D项。

故选:C。

8.【答案】A

【解析】近代英、法、美等国家大量出版关于中国偏远边疆的书籍,实为向帝国主义政府提供情报,反映帝国主义的觊觎,折射出了列强侵略扩张的野心,A项正确;生态研究只是他们可能附带的内容,其本质是为了满足帝国主义扩张的需求,排除B项;材料主要体现的是帝国主义对中国特定地区的关注,没有直接涉及近代中央集权的弱化问题,两者之间没有直接关联,排除C项;列强侵华方式的变化主要体现在1895年《马关条约》签订后,从以商品输出为主到以资本输出为主等方面,排除D项。

故选A。

9.【答案】D

【解析】《风云儿女》主题是号召民众奋起抗战,但作者田汉遭到国民党的搜捕,而1939年国民政府则积极宣传体现号召国民奋起反抗日本侵略,当时由局部抗战转变为全面抗战,因此旨在推动革命政治斗争的形势,D项正确;材料强调文艺与抗战的关系,未涉及民间舆论与政治的关系,排除A项;1937年9月已形成全国团结抗战局面,排除B项;题目主旨是抗日战争影响大众传媒的发展,而不仅仅是推动“思想文化革新”,排除C项。

故选D。

10.【答案】A

【解析】题干中国的“礼”这一传统文化所蕴含的国与国交往的基本精神,成为与他国交往始终奉行的基本精神,影响力不断扩展,A项正确;材料强调的是中华文化的影响力,没有直接涉及中国在国际事务中承担大国责任、发挥大国作用等体现大国担当的内容,排除B项;材料中是中华文化在外交方面的表现,不能体现对他国文化的包容,排除C项;题干中没有提及中华文化圈以及其他国家或地区受中华文化圈吸引等相关信息,排除D项。

故选A。

11.【答案】D

【解析】题干中的典型人物以及艰苦奋斗、奋发图强是社会主义建设探索时期的时代精神,是我国开始摆脱苏联模式,进行独立探索的时期,D项正确;

A选项中企业改革(如国有企业改革和私营企业的发展)是在改革开放这一时期,排除A项;

B选项中的“精准扶贫”一词,作为习近平新时代的特有称谓,排除B项;

“全面小康”改革开放后才实现,与材料时间不符,排除C项。

故选:D。

12.【答案】C

【解析】A.古埃及文明位于尼罗河流域,在公元前3100年左右统一了上下埃及,排除;

B.阿兹特克文明是古代美洲文明,与材料不相符,排除;

C.根据材料图表及所学可知,材料中的克里特文明为地中海文明的形成与发展奠定了基础,而地中海文明,特别是拜占庭帝国的东正教传统,对俄罗斯东正教文明产生了重要的影响,正确;

D.古巴比伦文明位于两河流域,与材料不相符,排除。

故选:C。

13.【答案】A

【解析】根据材料可知,新航路开辟后,美洲的农作物传播到了其他大洲,促进了亚欧人口的增加,材料反映出新航路开辟带来世界物种交流,A项正确;

材料反映的是美洲农作物传播促进了人口增长,排除B项;

C项与史实不符,美洲农业并不居于世界的领先地位,排除C项;

原始农耕时间是在原始社会时期,与材料时间不符,排除D项。

故选:A。

14.【答案】B

【解析】根据漫画,近代法国下层民众备受压榨,社会矛盾尖锐激化,所以B选项理解正确;

漫画是再创作的艺术作品不属于一手史料,排除A;

题干中无法显示是政府宣传,排除C;

鉴赏价值不是目的,与题干无关,排除D。

故选:B。

15.【答案】D

【解析】根据材料可知,独立后的非洲国家在世界性的经济分工中受到发达国家冲击非常明显,深层次的原因在于全球政治经济秩序的不合理,迟滞了非洲的发展,D项正确;非洲人口增长过快确实是非洲面临的一个问题,但它只是导致贫困的一个间接因素而非主要原因,排除A项;独立运动是为了摆脱殖民统治,追求民族解放和国家自主发展,其目的是促进发展而非导致贫困,排除B项;非洲北部依赖于发达国家与材料中非洲尤其是撒哈拉以南非洲贫困人口最多这一现象不符,排除C项。

故选D。

16.【答案】B

【解析】根据材料可知,美国对中国芯片行业屡次制裁,中国相关协会认定美国芯片不安全、不可靠,建议国内企业谨慎采购美国芯片,这是对美国制裁行为的一种适度回应,表达了自身的顾虑与要求,B项正确;

经济全球化的弊端主要体现在加剧世界经济发展不平衡、加大世界经济波动风险、导致全球利益分配失衡等,而材料主要强调的是美国对中国芯片行业的制裁以及中国相关协会的应对举措,排除A项;

在当前的全球化格局中,虽然发展中国家的影响力在不断提升,但主动权依然掌握在发达国家手中,排除C项;

在全球化进程中,发达国家凭借其在技术、资本等方面的优势占据主导地位,处于强势而非弱势,排除D项。

故选:B。

17.【答案】【小题1】特点:①皇权控“里”(统治者借助严密的户籍制度、赋税制度、选任制度和监督考核制度,实现对“里”的掌控)。②绅权辅“里”(乡绅在道德教化、保障民生、救济互助等方面起到了有益补充)。③民治于“里”(民众处于社会等级结构的最底层,受制于皇权及其代理人)。

【小题2】差异:①治理体系:中国古代有一套严密的以中央集权为核心的治理体系,而英国古代治理结构相对多样松散;②治理主体:中国古代政府主导、乡绅辅助,而英国古代主体多元,有乡村、庄园、教会;③治理方式:中国古代以儒家道德教化为主,而英国古代以法律为主;④治理目标;中国古代侧重于建立并维护基层社会秩序,维护社会稳定与国家统一、而英国古代侧重于地方群体的自治与权利的维护。(中英对比才算1点,任答其中2点即可,其他言之有理的酌情给分)

原因:①政治制度不同:中国古代实行中央集权制,而英国古代政治权力分散,国王的权力受到教会、贵族等多方面的制约;②经济基础不同:中国古代以农耕经济为主,分散的小农经济需要强有力的中央政权来维护并保证社会秩序的稳定,而英国古代工商业发达(商品经济发达),促使其形成了相对民主和法治的治理传统;③思想文化不同:中国古代儒家思想占主导,于是基层治理注重道德教化;而英国古代有深厚的基督教文化,教会在基层治理中扮演重要角色,同时西方的哲学思想强调自由和平等,为其基层中的民主和法治提供了思想基础。(中英对比才算1点,任答其中2点即可,其他言之有理的酌情给分)

18.【答案】【小题1】原因:传统社会观念影响;工业革命推动;政府自由放任政策影响。

【小题2】影响:提升了劳动力素质,推动英国经济的进一步发展;促使社会对儿童观念发生深刻变化;有利于英国社会的稳定与和谐发展。

19.【答案】【小题1】措施:开展土地革命和土地改革;开展劳动竞赛和大生产运动;开展劳动互助合作;发放贷款,兴修水利,推广科技,鼓励垦荒。

【小题2】变化:以政府救济为主,为生活困难群体提供社会救助变为通过经济体制改革发展生产力解决贫困问题;从全国性普遍性扶贫变为区域性针对性扶贫。

原因:社会主义制度的建立是解决贫困问题制度保障;中国共产党代表最广大人民的根本利益;中国改革开放取得举世瞩目的成就,经济发展迅速,人民生活水平不断提高;社会主义市场经济体制的建立;对计划和市场关系认识的深化。

20.【答案】示例:观点:云南是近代中国反帝反封建斗争的重要阵地。

论证:19世纪中后期,英法列强吞并缅甸、越南后,将云南视为入侵中国内地的“滩头阵地”,殖民势力不断渗透。面对英法殖民势力入侵,云南各族人民坚决捍卫国家民族利益,积极参与反帝斗争。19世纪70年代,滇西发生了反对英军入侵的马嘉理事件,当地各族人民把英国侵略军赶出云南;20世纪初,怒江泸水片马各族人民曾多次联合反抗入侵的英国侵略者;滇南的彝、汉各族人民曾多次发动反对法国侵略者修筑滇越铁路的斗争。抗日战争时期,云南各族人民与全国人民一起,为抗击日本侵略者付出了巨大的牺牲。滇西各族人民用不到一年的时间用血肉筑成了国际大通道——滇缅公路;40多万滇军奔赴抗战前线,奋勇杀敌,打的日寇鬼哭狼嚎,被誉为“国之劲旅”滇西抗战,取得松山战役、龙陵战役等一系列重大胜利,为抗战胜利做出了重要贡献。

云南在反对封建主义的斗争中也走在了当时全国的前列。1911年,武昌起义爆发后,云南积极响应,爆发了重九起义,推翻了清政府在云南的统治,建立了云南军政府;1915年,袁世凯复辟帝制,云南发起了护国运动,率先举起反对袁世凯复辟帝制的大旗,维护了民主共和制度。

综上所述,从晚清到辛亥革命、抗日战争,云南人民始终站在反帝反封建斗争的前列,为中国的独立、民主和富强做出了重要贡献。

第4页,共12页

同课章节目录