第4课 中古时期的亚洲 课件(共36张PPT)

文档属性

| 名称 | 第4课 中古时期的亚洲 课件(共36张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 5.6MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共36张PPT)

课堂导入

《一千零一夜》

《古兰经》

君士坦丁堡陷落

第4课 中古时期的亚洲

(中古时期:5—14世纪)

课标要求:

1.了解中古时期亚洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化

2.认识中古时期世界各区域文明的多元面貌。

第二单元 中古时期的世界

情境创设

如果当初火星上有一位观察者,在观察约1500年前后的世界,那么留给他印象最深的将是伊斯兰世界……

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

沟通东西方文明的使者

阿拉伯帝国 奥斯曼帝国

阿拉伯半岛

欧洲

亚洲

非洲

赤道

地

中

海

黑 海

里

海

阿 拉 伯 海

红

波

斯

湾

北回归线

海

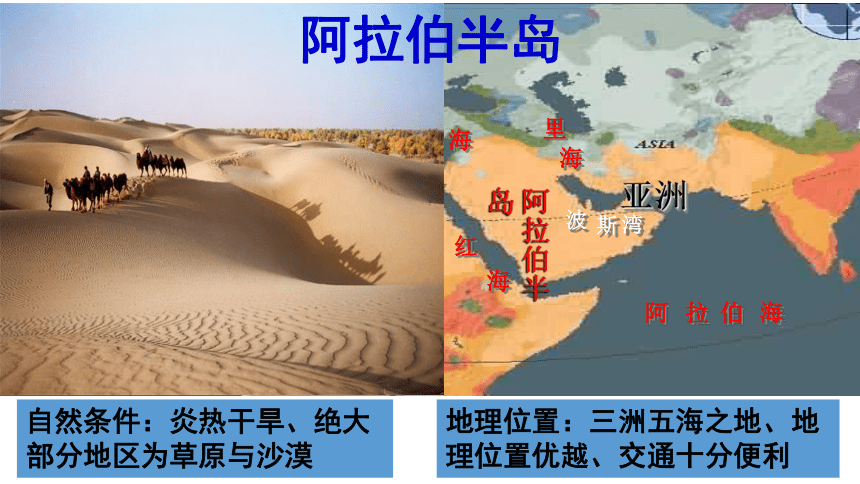

自然条件:炎热干旱、绝大部分地区为草原与沙漠

地理位置:三洲五海之地、地理位置优越、交通十分便利

阿拉伯半岛

自主学习

阿拉伯帝国

1. 帝国的形成

(1)伊斯兰教创立:7 世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教,他的言论后来被汇集为《古兰经》,成为伊斯兰教的经典。

(2)国家统一:622 年,穆罕默德迁居麦地那,建立政权,到穆罕默德去世时(632年前后),阿拉伯半岛基本统一。

穆罕默德

自主学习

阿拉伯帝国

1. 帝国的形成

(1)伊斯兰教创立:7 世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教,他的言论后来被汇集为《古兰经》,成为伊斯兰教的经典。

(2)国家统一:622 年,穆罕默德迁居麦地那,建立政权,到穆罕默德去世时(632年前后),阿拉伯半岛基本统一。

(3)帝国形成:7 世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8 世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

东到

印度河流域

西临

大西洋

北接黑海和里海

南包

整个半岛

在地图上指出阿拉伯帝国全盛时期疆域的范围。

当时世界上疆域最大的帝国

8—9世纪鼎盛,10世纪衰落,1258年被蒙古西征军灭

西南

尼罗河下游

“大食国”,当时唯一与中国大唐相提并论的国家

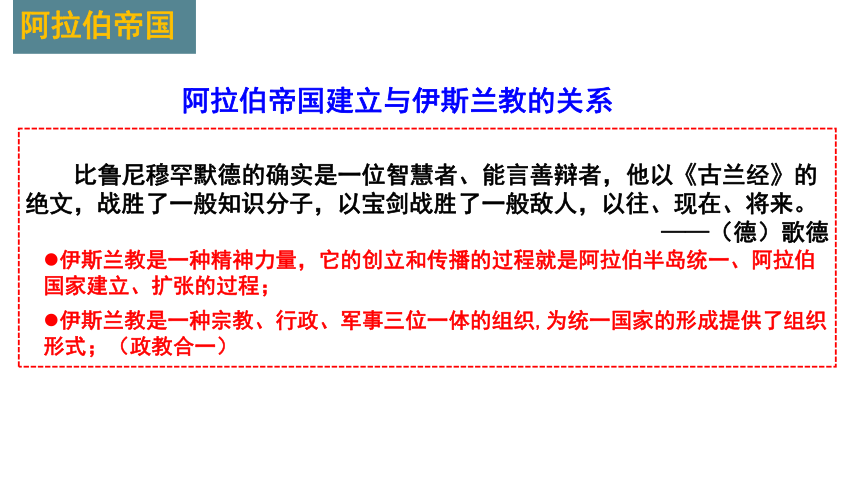

阿拉伯帝国建立与伊斯兰教的关系

比鲁尼穆罕默德的确实是一位智慧者、能言善辩者,他以《古兰经》的绝文,战胜了一般知识分子,以宝剑战胜了一般敌人,以往、现在、将来。

——(德)歌德

阿拉伯帝国

伊斯兰教是一种宗教、行政、军事三位一体的组织,为统一国家的形成提供了组织形式;(政教合一)

伊斯兰教是一种精神力量,它的创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

自主学习

阿拉伯帝国

2.政治制度:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助,最重要的是宰相、枢密院和财政部等。宰相协助哈里发统管政务,枢密院掌管令状与文告,财政部负责收支。(政教合一 专制统治)

3.经济繁荣:手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到中国、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海洋贸易。境内城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

合作探究

阿拉伯帝国

阿拉伯人商业活动示意图

材料 巴格达城的码头,停泊着几百艘各式各样的船只,有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度运来的香料;从中亚细亚运来的红宝石;从非洲东部运来的象牙、金粉;从波斯运来香水和蔬菜,城里竟然还有专卖中国货的市场。听欧莱叶说,长安城里也有类似的专卖阿拉伯商品的市场。

结合图文材料,说说阿拉伯帝国在东西方贸易中扮演了怎样的角色?为什么阿拉伯帝国的商业活动会如此广泛呢?

阿拉伯人担当了沟通东西方贸易的角色——东西方文明的使者

原因:地理位置…政治经济状况…帝国的政策…丝绸之路的影响…

自主学习

阿拉伯帝国

4.文化繁荣与交流:阿拉伯人吸收了被征服地区的文化。他们广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典著作,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

合作探究

阿拉伯帝国

材料一:阿拉伯人担当了沟通东西方文化的角色。阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

印度的数学、稻米、棉花、食糖;中国的造纸术、印刷术、指南针、火药传入西方,丰富了欧洲人的经济文化生活,促进了欧洲社会的发展,为世界文化的发展作出了卓越的贡献。

材料二:学问虽远在中国,亦当求之。 ——伊斯兰教创始人穆罕默德

依据材料并结合所学, 阿拉伯文化的特点有哪些?阿拉伯对世界文明的发展做出来了怎样的贡献?阿拉伯文化繁荣的原因有哪些?

特点:开放性;包容性;多元性等

原因:统治者开放宽容的文化态度;地理位置优越;工商业繁荣

贡献:保存了西方文化遗产;东西方文化交流的桥梁;促进欧洲科学和经济的进步

沟通东西方文明的使者

奥斯曼帝国

自主学习

奥斯曼帝国的兴起

1.扩张与兴起

(1)扩张与征服:13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在两河流域上游发展起来,攻击拜占庭帝国,征服小亚细亚、巴尔干和东南欧部分地区。

(2)帝国的形成:1453 年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16 世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

图片情境

奥斯曼帝国的兴起

15-16世纪的奥斯曼帝国

自主学习

奥斯曼帝国的兴起

2.政治制度(政教合一)

最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

3.经济文化状况

首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

材料二 奥斯曼帝国位处东西文明交汇处,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久。 ----宋保军《奥斯曼帝国与16世纪中期旧商路的贸易复兴 》

材料一 奥斯曼帝国发展的过程中,对外出口山羊毛、皮革制品和兽皮,还有地毯……矿产品也是奥斯曼帝国对外贸易的重要商品之一......铅被出口到西方和埃及;铜也被卖给热那亚人......在出口金属的同时,奥斯曼帝国也进口金属,如铁和锡,这些都是用于铸造火炮必须的金属。

---张楚乔《奥斯曼帝国崛起研究——从文明交往角度探析》

根据材料和所学知识分析奥斯曼帝国在东西方贸易中的作用。

另一方面,控制传统东西方商路,征收重税,一定程度阻碍东西方贸易,刺激了新航路的开辟。

合作探究

帝国一度成为东方经济文化交流中心

融汇中华千年文化因子的东南亚古国

南亚:印度(笈多帝国和德里苏丹)

东亚:日本 朝鲜

自主学习

南亚国家

1. 笈多帝国

(1)建立经过:4 世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。

(2)政治经济状况:政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

(3)宗教:笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

自主学习

南亚国家

2.德里苏丹国家

(1)建立经过:11 世纪,突厥人入侵印度。13 世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教。

(2)政治制度:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

图片情境

南亚国家

德里苏丹国家

笈多帝国

自主学习

(1)早期社会发展:秦汉之际中国冶铁和水稻种植技术传到日本,推动了日本社会的发展。

(2)大化改新:从646 年孝德天皇开始改革,史称“大化改新”,模仿隋唐制度建立了中央集权制国家。

东亚日本

“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

——《日本书纪》

遣唐使船

遣唐使印

古代日本

646年孝德天皇颁布改新诏书,大化改新开始

1.废除一切私地、私民、将土地人民收为国有、变为公地公民。

2.大化改心实行“班田收授法”,由国家将天下共田班给公民。

3.实行租庸调制度,统一租税。

4.建立中央集权制,中央设二官八省,地方设国、郡、里,由中央派人管理

5. 在中央设太学,地方设国学 。

大化改新是一场古代日本以学习和模仿中国隋唐经济和政治制度为主要内容的改革。政治上它建立了以天皇为中心的中央集权制,经济上建立起封建土地国有制。

大化改新使日本社会政治稳定,经济发展。也是日本从奴隶社会过渡到了封建社会的标志。

补充材料

东亚日本

《源氏物语》是日本的一部古典文学名著,对于日本文学的发展产生过巨大的影响,被誉为日本古典文学的高峰,在日本开启了“物哀”的时代。被认为是日本的《红楼梦》。引用白居易的诗句90余处。

东亚日本

自主学习

(3)幕府政治

①背景:10 世纪,中央集权体制开始瓦解。随着新土地的开垦,贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

②形成:12 世纪末,武士集团自己的军事机构——幕府建立,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。

③特点:以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由以将军为首的幕府掌握。武士与将军结成主从关系,成为将军的家臣。将军赐予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

④锁国政策:17 世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

东亚日本

图片情境

日本武士

武士在日本最初被称为“侍”,意思是卫士或随从,在古代日本社会占有特殊地位,主要从事与战争有关的活动。

东亚日本

材料 ……日本天皇离一个高度中央集权制国家的首脑当然相差甚远……他们(幕府)实际统治国家,为天皇选择皇后,担任行政和军事的高级职务。而天皇则过着奢侈的隐居生活,既不治理朝政,也不与民众接触, ……

……他们(幕府)的权力始终只限于京都及其近郊。在日本其他地区,地方封建主为控制尽可能多的土地而你争我夺。结果,是大地主即“大名”的兴起。 ……

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料和所学知识分析日本幕府统治的特点

藩国掌握实际的地方权力,造成封建分裂割据

东亚日本

天皇是名义的中央首脑,没有实权幕府掌握实际的中央权力

合作探究

东亚日本

有关锁国的利弊,历来议论纷纭;但它的确是加强和巩固幕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国无疑是个有力因素。在经济方面,国内产业得到发展。在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。但是在另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目光,扼杀了不断探索的精神……

——坂本太郎《日本史》

如何评价德川幕府的锁国政策?

从目的上看…….

从效果上看……

消极方面……

自主学习

(1)统一与建国:7 世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

(2)制度与文化:10 世纪初,高丽王朝仿效中国唐朝制度,中央政府设三省六部,地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。14 世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

(3)抗击日本侵略:16 世纪末,中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一。

东亚朝鲜

图片情境

高句丽、百济、新罗

高丽王朝

东亚朝鲜

第4课 中古时期的亚洲

课堂小结

政教合一的西亚 多种宗教的南亚 中央集权的东亚

政治

经济

文化

君主中央集权体制

农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

政教合一的专制统治

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献

多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展

政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态

巩固练习

1.西方有一句谚语:“中国人的头,阿拉伯人的口,法兰克人的手。”据此你认为在东西方文化交流中起桥梁和纽带作用的是( )

A.中国人 B.阿拉伯人 C.法兰克人 D.罗马人

B

解析:本题主要考查阿拉伯人的贡献。根据所学知识可知,材料中谚语的意思是中国人发明,阿拉伯人传播,法兰克人应用并改进,阿拉伯人在东西方文化传播交流中起到桥梁和纽带作用,故B项正确,A,C,D三项错误。

2.阿拉伯帝国繁荣时期,哈里发重视知识,在巴格达设立“智慧宫”,大量希腊、波斯、印度的典籍被译为阿拉伯文,这些后来又成为欧洲中世纪大学兴起的重要条件,同时中国的四大发明也是经由阿拉伯传入欧洲。对此理解正确的是( )

A.阿拉伯人担当了沟通东西方文化的角色

B.西方文化与阿拉伯文化同根同源

C.阿拉伯文化领先世界

D.阿拉伯人创造了阿拉伯数字

A

巩固练习

3.恩格斯指出:“伊斯兰这种宗教是适合于东方人的,特别是适合于阿拉伯人的,也就是说,一方面适合于从事贸易和手工业的市民,另一方面也适合于贝都英游牧民族。”这表明伊斯兰教( )

A.是阿拉伯人生活的精神支柱

B.满足了社会各阶层的共同愿望

C.顺应社会发展趋势,满足社会发展要求

D.缓和了阿拉伯半岛复杂的矛盾

解析:恩格斯认为伊斯兰教迎合了阿拉伯半岛的现实需要,对市民经济和游牧民族产生了积极影响,这说明伊斯兰教顺应了社会发展趋势,满足社会发展要求,故选C;材料无法说明伊斯兰教是阿拉伯人生活的精神支柱。故排除A;满足了社会各阶层共同愿望的说法不符合史实,故排除B;材料没有涉及到阿拉伯半岛复杂矛盾的情况,故排除D。

C

巩固练习

课堂导入

《一千零一夜》

《古兰经》

君士坦丁堡陷落

第4课 中古时期的亚洲

(中古时期:5—14世纪)

课标要求:

1.了解中古时期亚洲地区不同国家、民族、宗教和社会的变化

2.认识中古时期世界各区域文明的多元面貌。

第二单元 中古时期的世界

情境创设

如果当初火星上有一位观察者,在观察约1500年前后的世界,那么留给他印象最深的将是伊斯兰世界……

——摘自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

沟通东西方文明的使者

阿拉伯帝国 奥斯曼帝国

阿拉伯半岛

欧洲

亚洲

非洲

赤道

地

中

海

黑 海

里

海

阿 拉 伯 海

红

波

斯

湾

北回归线

海

自然条件:炎热干旱、绝大部分地区为草原与沙漠

地理位置:三洲五海之地、地理位置优越、交通十分便利

阿拉伯半岛

自主学习

阿拉伯帝国

1. 帝国的形成

(1)伊斯兰教创立:7 世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教,他的言论后来被汇集为《古兰经》,成为伊斯兰教的经典。

(2)国家统一:622 年,穆罕默德迁居麦地那,建立政权,到穆罕默德去世时(632年前后),阿拉伯半岛基本统一。

穆罕默德

自主学习

阿拉伯帝国

1. 帝国的形成

(1)伊斯兰教创立:7 世纪初,穆罕默德创立伊斯兰教,他的言论后来被汇集为《古兰经》,成为伊斯兰教的经典。

(2)国家统一:622 年,穆罕默德迁居麦地那,建立政权,到穆罕默德去世时(632年前后),阿拉伯半岛基本统一。

(3)帝国形成:7 世纪中期起,阿拉伯人大规模向外扩张,先后征服叙利亚、两河流域、伊朗和北非的广大地区,到8 世纪中期建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

东到

印度河流域

西临

大西洋

北接黑海和里海

南包

整个半岛

在地图上指出阿拉伯帝国全盛时期疆域的范围。

当时世界上疆域最大的帝国

8—9世纪鼎盛,10世纪衰落,1258年被蒙古西征军灭

西南

尼罗河下游

“大食国”,当时唯一与中国大唐相提并论的国家

阿拉伯帝国建立与伊斯兰教的关系

比鲁尼穆罕默德的确实是一位智慧者、能言善辩者,他以《古兰经》的绝文,战胜了一般知识分子,以宝剑战胜了一般敌人,以往、现在、将来。

——(德)歌德

阿拉伯帝国

伊斯兰教是一种宗教、行政、军事三位一体的组织,为统一国家的形成提供了组织形式;(政教合一)

伊斯兰教是一种精神力量,它的创立和传播的过程就是阿拉伯半岛统一、阿拉伯国家建立、扩张的过程;

自主学习

阿拉伯帝国

2.政治制度:最高统治者哈里发掌握政治、军事和宗教大权,下设官僚机构辅助,最重要的是宰相、枢密院和财政部等。宰相协助哈里发统管政务,枢密院掌管令状与文告,财政部负责收支。(政教合一 专制统治)

3.经济繁荣:手工业和商业得到很大发展,阿拉伯商人在东到中国、西到西欧、南至非洲的广大地区从事着陆上和海洋贸易。境内城市繁多,都城巴格达是当时世界上最大的城市之一。

合作探究

阿拉伯帝国

阿拉伯人商业活动示意图

材料 巴格达城的码头,停泊着几百艘各式各样的船只,有从中国运来的瓷器、丝绸和麝香;从印度运来的香料;从中亚细亚运来的红宝石;从非洲东部运来的象牙、金粉;从波斯运来香水和蔬菜,城里竟然还有专卖中国货的市场。听欧莱叶说,长安城里也有类似的专卖阿拉伯商品的市场。

结合图文材料,说说阿拉伯帝国在东西方贸易中扮演了怎样的角色?为什么阿拉伯帝国的商业活动会如此广泛呢?

阿拉伯人担当了沟通东西方贸易的角色——东西方文明的使者

原因:地理位置…政治经济状况…帝国的政策…丝绸之路的影响…

自主学习

阿拉伯帝国

4.文化繁荣与交流:阿拉伯人吸收了被征服地区的文化。他们广泛翻译古代波斯、印度、希腊和罗马的古典著作,融合东西方文化,在文学、艺术、科学和思想等领域取得重要成就。阿拉伯商人和旅行家成为东西方文化交流的桥梁,中国的造纸术、印度的数字先后经阿拉伯人传入欧洲,促进了西欧文化的发展。

合作探究

阿拉伯帝国

材料一:阿拉伯人担当了沟通东西方文化的角色。阿拉伯人在本民族文化的基础上,吸取亚非古国文明的营养,融汇古希腊罗马文明的精华,创造了兼容东西方文明的阿拉伯文化。

印度的数学、稻米、棉花、食糖;中国的造纸术、印刷术、指南针、火药传入西方,丰富了欧洲人的经济文化生活,促进了欧洲社会的发展,为世界文化的发展作出了卓越的贡献。

材料二:学问虽远在中国,亦当求之。 ——伊斯兰教创始人穆罕默德

依据材料并结合所学, 阿拉伯文化的特点有哪些?阿拉伯对世界文明的发展做出来了怎样的贡献?阿拉伯文化繁荣的原因有哪些?

特点:开放性;包容性;多元性等

原因:统治者开放宽容的文化态度;地理位置优越;工商业繁荣

贡献:保存了西方文化遗产;东西方文化交流的桥梁;促进欧洲科学和经济的进步

沟通东西方文明的使者

奥斯曼帝国

自主学习

奥斯曼帝国的兴起

1.扩张与兴起

(1)扩张与征服:13世纪,信奉伊斯兰教的奥斯曼土耳其人在两河流域上游发展起来,攻击拜占庭帝国,征服小亚细亚、巴尔干和东南欧部分地区。

(2)帝国的形成:1453 年,奥斯曼土耳其人攻占君士坦丁堡,灭亡拜占庭帝国,将君士坦丁堡改名伊斯坦布尔,定为奥斯曼帝国的首都。到16 世纪后期,建立起地跨亚非欧三洲的大帝国。

图片情境

奥斯曼帝国的兴起

15-16世纪的奥斯曼帝国

自主学习

奥斯曼帝国的兴起

2.政治制度(政教合一)

最高统治者是苏丹,他既是宗教领袖,也是国家和军队的主宰,还是全国土地的最高所有者。宗教上层和封建主是统治阶级,工商业者和农民承担各种苛捐杂税。

3.经济文化状况

首都伊斯坦布尔成为东西方经济文化交流中心。帝国控制了连接亚欧的商路,对过往商品征收重税,东西方之间的贸易受到一定影响。

材料二 奥斯曼帝国位处东西文明交汇处,并掌握东西文明的陆上交通线达6个世纪之久。 ----宋保军《奥斯曼帝国与16世纪中期旧商路的贸易复兴 》

材料一 奥斯曼帝国发展的过程中,对外出口山羊毛、皮革制品和兽皮,还有地毯……矿产品也是奥斯曼帝国对外贸易的重要商品之一......铅被出口到西方和埃及;铜也被卖给热那亚人......在出口金属的同时,奥斯曼帝国也进口金属,如铁和锡,这些都是用于铸造火炮必须的金属。

---张楚乔《奥斯曼帝国崛起研究——从文明交往角度探析》

根据材料和所学知识分析奥斯曼帝国在东西方贸易中的作用。

另一方面,控制传统东西方商路,征收重税,一定程度阻碍东西方贸易,刺激了新航路的开辟。

合作探究

帝国一度成为东方经济文化交流中心

融汇中华千年文化因子的东南亚古国

南亚:印度(笈多帝国和德里苏丹)

东亚:日本 朝鲜

自主学习

南亚国家

1. 笈多帝国

(1)建立经过:4 世纪初,恒河中游兴起的笈多帝国经过多年征战,几乎征服了北印度。

(2)政治经济状况:政局稳定,经济繁荣,但国王直接控制的地区主要为恒河中下游,其余大部分地区仍保留原来的藩王,政令不够统一。

(3)宗教:笈多帝国时期,由婆罗门教演变而来的印度教得到统治阶级支持,逐渐发展为印度的主要宗教。

自主学习

南亚国家

2.德里苏丹国家

(1)建立经过:11 世纪,突厥人入侵印度。13 世纪初,突厥人在印度建立德里苏丹国家,以伊斯兰教为国教。

(2)政治制度:最高统治者称苏丹,握有最高行政、立法、司法和军事权力;地方划分为行省,行省总督由苏丹任命,重要职位由穆斯林担任。

图片情境

南亚国家

德里苏丹国家

笈多帝国

自主学习

(1)早期社会发展:秦汉之际中国冶铁和水稻种植技术传到日本,推动了日本社会的发展。

(2)大化改新:从646 年孝德天皇开始改革,史称“大化改新”,模仿隋唐制度建立了中央集权制国家。

东亚日本

“大唐国者,法式备定,珍国也,常须达。”

——《日本书纪》

遣唐使船

遣唐使印

古代日本

646年孝德天皇颁布改新诏书,大化改新开始

1.废除一切私地、私民、将土地人民收为国有、变为公地公民。

2.大化改心实行“班田收授法”,由国家将天下共田班给公民。

3.实行租庸调制度,统一租税。

4.建立中央集权制,中央设二官八省,地方设国、郡、里,由中央派人管理

5. 在中央设太学,地方设国学 。

大化改新是一场古代日本以学习和模仿中国隋唐经济和政治制度为主要内容的改革。政治上它建立了以天皇为中心的中央集权制,经济上建立起封建土地国有制。

大化改新使日本社会政治稳定,经济发展。也是日本从奴隶社会过渡到了封建社会的标志。

补充材料

东亚日本

《源氏物语》是日本的一部古典文学名著,对于日本文学的发展产生过巨大的影响,被誉为日本古典文学的高峰,在日本开启了“物哀”的时代。被认为是日本的《红楼梦》。引用白居易的诗句90余处。

东亚日本

自主学习

(3)幕府政治

①背景:10 世纪,中央集权体制开始瓦解。随着新土地的开垦,贵族及庄园领主为保护财产豢养武士,武士集团的重要性日益增强。

②形成:12 世纪末,武士集团自己的军事机构——幕府建立,并从朝廷获得了镇压叛乱、征收赋税等权力,日本进入幕府政治时期。

③特点:以天皇为首的朝廷只保有名义上的中央政府称号,实权由以将军为首的幕府掌握。武士与将军结成主从关系,成为将军的家臣。将军赐予武士官职和俸禄,武士对将军宣誓效忠,并承担纳贡和兵役等义务。

④锁国政策:17 世纪建立的德川幕府面对世界变局,意图以锁国加强统治,抵制外来影响。

东亚日本

图片情境

日本武士

武士在日本最初被称为“侍”,意思是卫士或随从,在古代日本社会占有特殊地位,主要从事与战争有关的活动。

东亚日本

材料 ……日本天皇离一个高度中央集权制国家的首脑当然相差甚远……他们(幕府)实际统治国家,为天皇选择皇后,担任行政和军事的高级职务。而天皇则过着奢侈的隐居生活,既不治理朝政,也不与民众接触, ……

……他们(幕府)的权力始终只限于京都及其近郊。在日本其他地区,地方封建主为控制尽可能多的土地而你争我夺。结果,是大地主即“大名”的兴起。 ……

——斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

根据材料和所学知识分析日本幕府统治的特点

藩国掌握实际的地方权力,造成封建分裂割据

东亚日本

天皇是名义的中央首脑,没有实权幕府掌握实际的中央权力

合作探究

东亚日本

有关锁国的利弊,历来议论纷纭;但它的确是加强和巩固幕府封建统治的有效政策,长达二百余年的江户时代,能在国内保持和平,幕府政权得以维持,锁国无疑是个有力因素。在经济方面,国内产业得到发展。在文化方面,日本独特文化得以昌盛等等,可以说都是由于锁国的影响。但是在另一方面,它缩小了人民刚刚开展的、面向世界的目光,扼杀了不断探索的精神……

——坂本太郎《日本史》

如何评价德川幕府的锁国政策?

从目的上看…….

从效果上看……

消极方面……

自主学习

(1)统一与建国:7 世纪末,新罗初步统一了朝鲜半岛,模仿中国建立中央集权国家。

(2)制度与文化:10 世纪初,高丽王朝仿效中国唐朝制度,中央政府设三省六部,地方划分为十道,推行土地国有,引入科举考试选拔官员,中国的儒家经典和词章之学广为传播。14 世纪末,高丽大将李成桂自立为王,迁都汉城,改国号为朝鲜。

(3)抗击日本侵略:16 世纪末,中朝军民联合抗击日本侵略,维护了朝鲜的独立和统一。

东亚朝鲜

图片情境

高句丽、百济、新罗

高丽王朝

东亚朝鲜

第4课 中古时期的亚洲

课堂小结

政教合一的西亚 多种宗教的南亚 中央集权的东亚

政治

经济

文化

君主中央集权体制

农业、手工业、商业发展较快,对外贸易兴盛

以中国儒学文化为中心,相互影响、相互借鉴

政教合一的专制统治

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

农业、手工业、商业繁荣,对外贸易发达

多民族文化异彩纷呈,对世界文明做出了重大贡献

多种宗教文化并存,在相互借鉴中发展

政教合一的君主集权体制,但由于宗教冲突仍处于分裂割据的状态

巩固练习

1.西方有一句谚语:“中国人的头,阿拉伯人的口,法兰克人的手。”据此你认为在东西方文化交流中起桥梁和纽带作用的是( )

A.中国人 B.阿拉伯人 C.法兰克人 D.罗马人

B

解析:本题主要考查阿拉伯人的贡献。根据所学知识可知,材料中谚语的意思是中国人发明,阿拉伯人传播,法兰克人应用并改进,阿拉伯人在东西方文化传播交流中起到桥梁和纽带作用,故B项正确,A,C,D三项错误。

2.阿拉伯帝国繁荣时期,哈里发重视知识,在巴格达设立“智慧宫”,大量希腊、波斯、印度的典籍被译为阿拉伯文,这些后来又成为欧洲中世纪大学兴起的重要条件,同时中国的四大发明也是经由阿拉伯传入欧洲。对此理解正确的是( )

A.阿拉伯人担当了沟通东西方文化的角色

B.西方文化与阿拉伯文化同根同源

C.阿拉伯文化领先世界

D.阿拉伯人创造了阿拉伯数字

A

巩固练习

3.恩格斯指出:“伊斯兰这种宗教是适合于东方人的,特别是适合于阿拉伯人的,也就是说,一方面适合于从事贸易和手工业的市民,另一方面也适合于贝都英游牧民族。”这表明伊斯兰教( )

A.是阿拉伯人生活的精神支柱

B.满足了社会各阶层的共同愿望

C.顺应社会发展趋势,满足社会发展要求

D.缓和了阿拉伯半岛复杂的矛盾

解析:恩格斯认为伊斯兰教迎合了阿拉伯半岛的现实需要,对市民经济和游牧民族产生了积极影响,这说明伊斯兰教顺应了社会发展趋势,满足社会发展要求,故选C;材料无法说明伊斯兰教是阿拉伯人生活的精神支柱。故排除A;满足了社会各阶层共同愿望的说法不符合史实,故排除B;材料没有涉及到阿拉伯半岛复杂矛盾的情况,故排除D。

C

巩固练习

同课章节目录

- 第一单元 古代文明的产生与发展

- 第1课 文明的产生与早期发展

- 第2课 古代世界的帝国与文明的交流

- 第二单元 中古时期的世界

- 第3课 中古时期的欧洲

- 第4课 中古时期的亚洲

- 第5课 古代非洲与美洲

- 第三单元 走向整体的世界

- 第6课 全球航路的开辟

- 第7课 全球联系的初步建立与世界格局的演变

- 第四单元 资本主义制度的确立

- 第8课 欧洲的思想解放运动

- 第9课 资产阶级革命与资本主义制度的确立

- 第五单元 工业革命与马克思主义的诞生

- 第10课 影响世界的工业革命

- 第11课 马克思主义的诞生与传播

- 第六单元 世界殖民体系与亚非拉民族独立运动

- 第12课 资本主义世界殖民体系的形成

- 第13课 亚非拉民族独立运动

- 第七单元 世界大战、十月革命与国际秩序的演变

- 第14课 第一次世界大战与战后国际秩序

- 第15课 十月革命的胜利与苏联的社会主义实践

- 第16课 亚非拉民族民主运动的高涨

- 第17课 第二次世界大战与战后国际秩序的形成

- 第八单元 20 世纪下半叶世界的新变化

- 第18课 冷战与国际格局的演变

- 第19课 资本主义国家的新变化

- 第20课 社会主义国家的发展与变化

- 第21课 世界殖民体系的瓦解与新兴国家的发展

- 第九单元 当代世界发展的特点与主要趋势

- 第22课 世界多极化与经济全球化

- 第23课 和平发展合作共赢的时代潮流

- 活动课——放眼世界,推动构建人类命运共同体