第13课 现代交通运输的新变化 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 第13课 现代交通运输的新变化 课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 92.0MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-07 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第13课 现代交通运输的新变化

课程标准:

通过本单元的学习,了解古代水陆交通建设及主要交通工具;认识新航路开辟和工业革命等对促进交通进步的作用;认识20世纪交通运输的新变化对民众生活及社会变迁的重要意义。

马路,在古代是指供马驰行的大路,后至城市或近郊的供车马行走的宽阔平坦的道路。18世纪末,英国人约翰·马卡丹用碎石铺路,道中偏高,便于排水,路面平坦宽阔。后来这种路被称作“马卡丹路”,简称“马路”。

一、陆海交通的发展

1、汽车工业

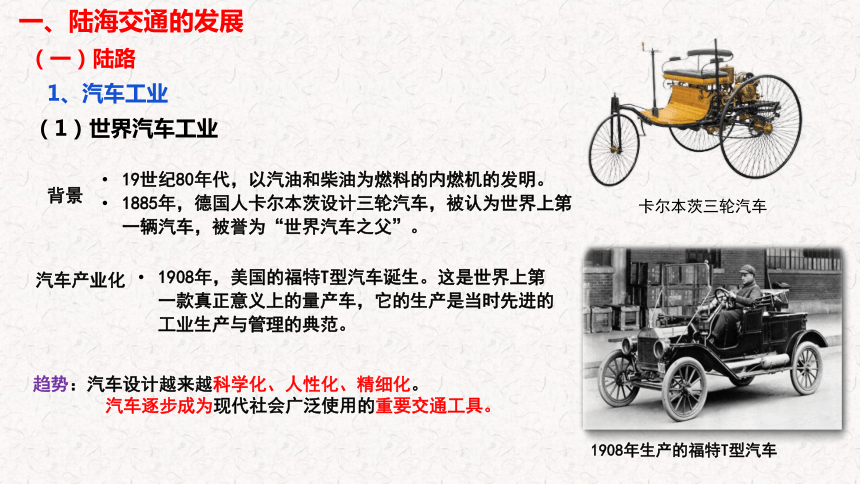

(1)世界汽车工业

1908年生产的福特T型汽车

(一)陆路

背景

19世纪80年代,以汽油和柴油为燃料的内燃机的发明。

1885年,德国人卡尔本茨设计三轮汽车,被认为世界上第一辆汽车,被誉为“世界汽车之父”。

卡尔本茨三轮汽车

汽车产业化

1908年,美国的福特T型汽车诞生。这是世界上第一款真正意义上的量产车,它的生产是当时先进的工业生产与管理的典范。

趋势:汽车设计越来越科学化、人性化、精细化。

汽车逐步成为现代社会广泛使用的重要交通工具。

一、陆海交通的发展

1、汽车工业

(1)世界汽车工业

福特汽车生产流水线

(一)陆路

材料2 作为亨利·福特“制造大众能买得起的汽车”的产物,福特T型车在走进无数美国家庭的同时,也深刻影响了美国道路系统和城乡建设,乃至美国人的生活方式,美国也从此成为“车轮上的国度”。 —《福特T型车:改变一个国家》

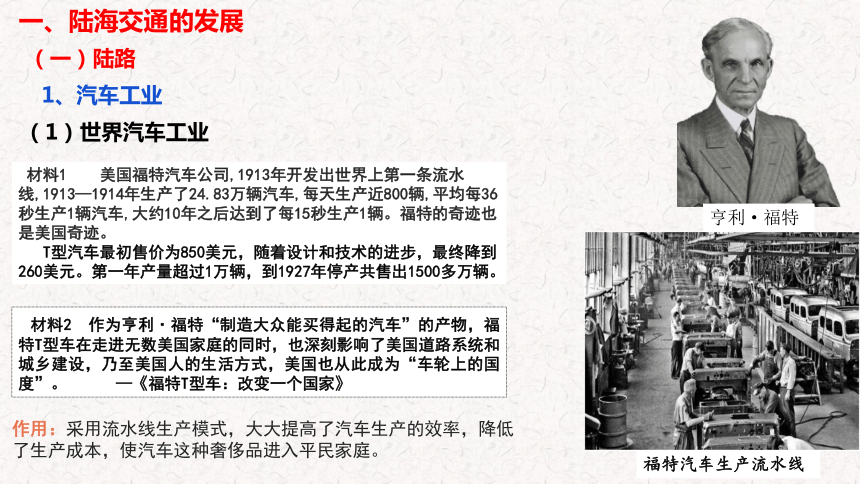

材料1 美国福特汽车公司,1913年开发出世界上第一条流水线,1913—1914年生产了24.83万辆汽车,每天生产近800辆,平均每36秒生产1辆汽车,大约10年之后达到了每15秒生产1辆。福特的奇迹也是美国奇迹。

T型汽车最初售价为850美元,随着设计和技术的进步,最终降到260美元。第一年产量超过1万辆,到1927年停产共售出1500多万辆。

亨利·福特

作用:采用流水线生产模式,大大提高了汽车生产的效率,降低了生产成本,使汽车这种奢侈品进入平民家庭。

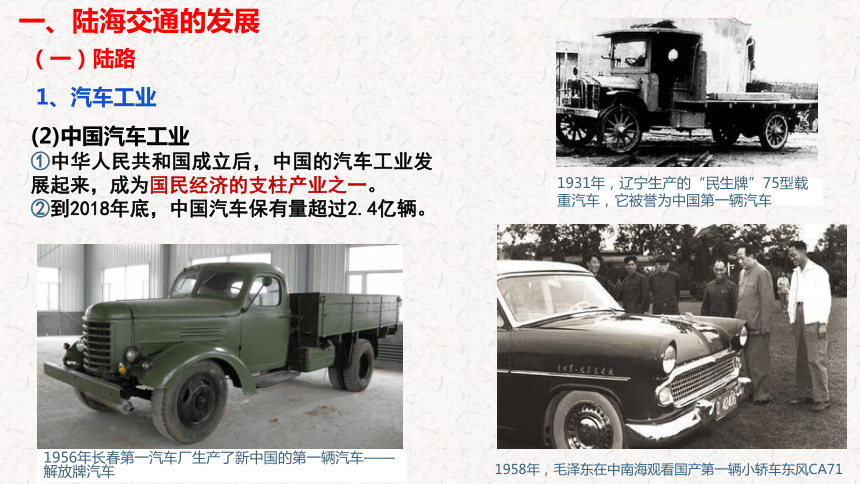

(2)中国汽车工业

①中华人民共和国成立后,中国的汽车工业发展起来,成为国民经济的支柱产业之一。

②到2018年底,中国汽车保有量超过2.4亿辆。

1958年,毛泽东在中南海观看国产第一辆小轿车东风CA71

1931年,辽宁生产的“民生牌”75型载重汽车,它被誉为中国第一辆汽车

1956年长春第一汽车厂生产了新中国的第一辆汽车——解放牌汽车

一、陆海交通的发展

(一)陆路

1、汽车工业

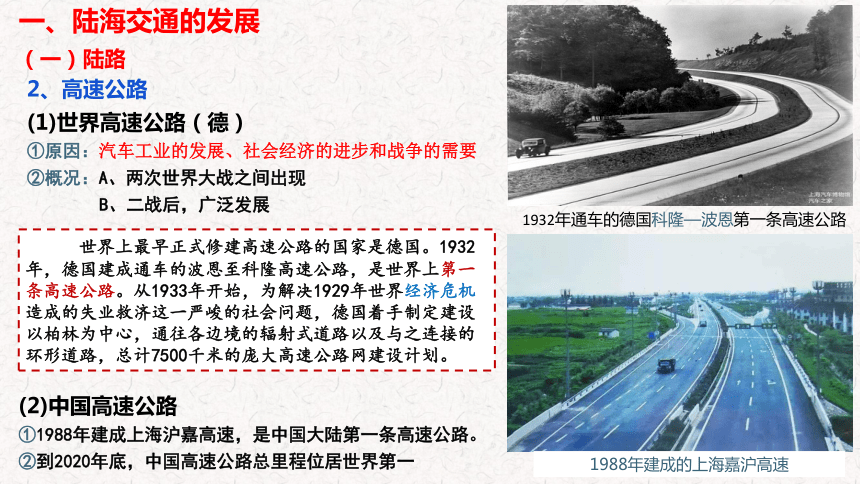

(1)世界高速公路(德)

①原因:汽车工业的发展、社会经济的进步和战争的需要

②概况:A、两次世界大战之间出现

B、二战后,广泛发展

(2)中国高速公路

①1988年建成上海沪嘉高速,是中国大陆第一条高速公路。

②到2020年底,中国高速公路总里程位居世界第一

一、陆海交通的发展

(一)陆路

1988年建成的上海嘉沪高速

世界上最早正式修建高速公路的国家是德国。1932年,德国建成通车的波恩至科隆高速公路,是世界上第一条高速公路。从1933年开始,为解决1929年世界经济危机造成的失业救济这一严峻的社会问题,德国着手制定建设以柏林为中心,通往各边境的辐射式道路以及与之连接的环形道路,总计7500千米的庞大高速公路网建设计划。

1932年通车的德国科隆—波恩第一条高速公路

2、高速公路

材料 中共十一届三中全会后,中国公路建设的投资主体由过去单一的政府交通主管部门转变为中央和地方政府交通主管部门、银行等金融机构、中外各类经济实体等。投资方式由过去单一的地方政府公共投资转变为中央地方联合投资、中外合资合作,以及外商独资等多种形式。公路建设投资规模不断扩大,1984年公路建设投资仅22.8亿元,截至2017年底,公路建设投资完成21 253亿元,全国公路总里程达到477.4万千米。高速公路遍及各省、自治区、直辖市,形成全国高速公路网。世界银行对此做出评价:在构建现代化高标准的国家公路网、推进区域经济一体化发展和促进社会团结方面,中国处于全球领先地位。

——摘编自徐丽、贺菲菲等《缓解制约支撑发展——收费公路的前世今生》

问题探究:中国高速公路建设的特点和意义

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国高速公路建设的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国高速公路建设的意义。

(1)特点:①起步晚; ②发展快,成就巨大; ③投资主体多元; ④投资形式多样。

(2)意义:①提高了公路通行能力和运输效率,促进了经济社会持续健康发展;②大大方便了人们的生活;③推动了社会主义工业化和城市化的发展;④推动了改革开放进程;⑤促进了边疆少数民族地区的开发;⑥推动了区域经济一体化和世界经济发展。

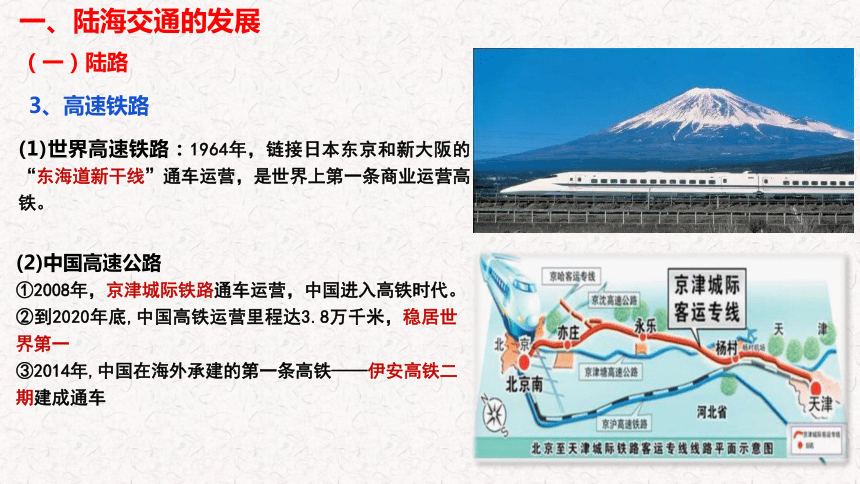

(1)世界高速铁路:1964年,链接日本东京和新大阪的“东海道新干线”通车运营,是世界上第一条商业运营高铁。

(2)中国高速公路

①2008年,京津城际铁路通车运营,中国进入高铁时代。

②到2020年底,中国高铁运营里程达3.8万千米,稳居世界第一

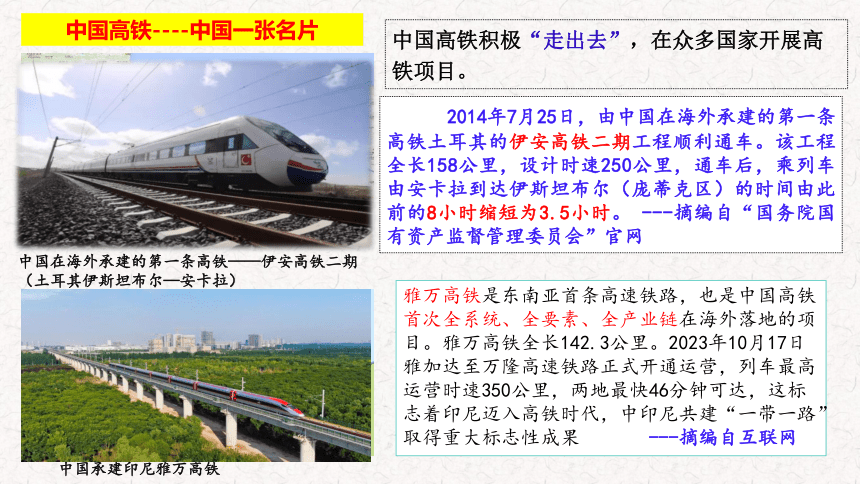

③2014年,中国在海外承建的第一条高铁——伊安高铁二期建成通车

一、陆海交通的发展

(一)陆路

3、高速铁路

2014年7月25日,由中国在海外承建的第一条高铁土耳其的伊安高铁二期工程顺利通车。该工程全长158公里,设计时速250公里,通车后,乘列车由安卡拉到达伊斯坦布尔(庞蒂克区)的时间由此前的8小时缩短为3.5小时。 ---摘编自“国务院国有资产监督管理委员会”官网

中国在海外承建的第一条高铁——伊安高铁二期(土耳其伊斯坦布尔—安卡拉)

中国高铁积极“走出去”,在众多国家开展高铁项目。

中国高铁----中国一张名片

中国承建印尼雅万高铁

雅万高铁是东南亚首条高速铁路,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的项目。雅万高铁全长142.3公里。2023年10月17日雅加达至万隆高速铁路正式开通运营,列车最高运营时速350公里,两地最快46分钟可达,这标志着印尼迈入高铁时代,中印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果 ---摘编自互联网

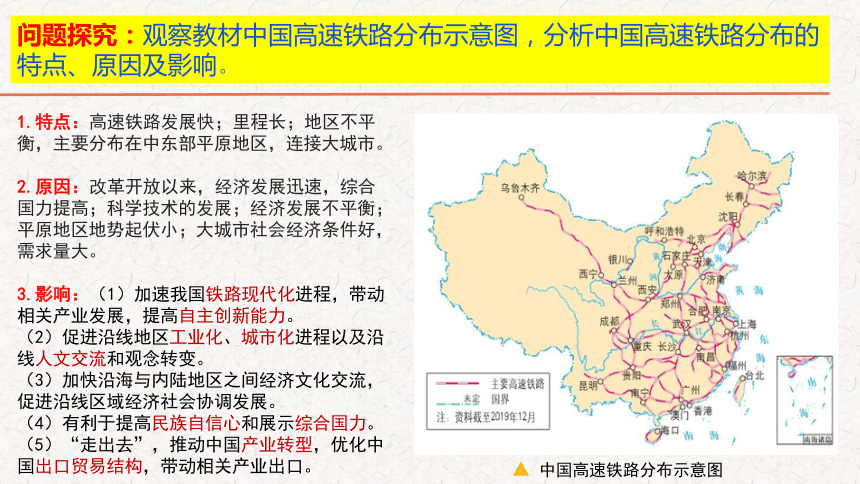

问题探究:观察教材中国高速铁路分布示意图,分析中国高速铁路分布的特点、原因及影响。

▲ 中国高速铁路分布示意图

1.特点:高速铁路发展快;里程长;地区不平衡,主要分布在中东部平原地区,连接大城市。

2.原因:改革开放以来,经济发展迅速,综合国力提高;科学技术的发展;经济发展不平衡;平原地区地势起伏小;大城市社会经济条件好,需求量大。

3.影响:(1)加速我国铁路现代化进程,带动相关产业发展,提高自主创新能力。

(2)促进沿线地区工业化、城市化进程以及沿线人文交流和观念转变。

(3)加快沿海与内陆地区之间经济文化交流,促进沿线区域经济社会协调发展。

(4)有利于提高民族自信心和展示综合国力。

(5)“走出去”,推动中国产业转型,优化中国出口贸易结构,带动相关产业出口。

问题探究:中国为什么要克服万难建设青藏铁路?

材料3 青藏铁路通车后的2006年至2015年,青海省GDP由641亿元增长到2417亿元,西藏自治区GDP由342亿元增长到1026.39亿元,年均增速均保持在10%以上。尤其是2015年,西藏自治区GDP突破千亿元大关,增长11%,增速位居全国第一,是青藏铁路通车前的4倍。

——《天路”架起雪域金桥 写在青藏铁路通车十周年之际 》

战略意义

改变青藏高原交通不畅

促进青海西藏经济发展

推动各民族团结进步和共同繁荣

维护国家统一

汽车 世界 1908年,美国的福特T型汽车是世界上第一款量产车

中国 新中国成立后,汽车工业成为国民经济的支柱产业之一;1958年,新中国

制造了第一辆国产小轿车;2021年底,中国汽车保有量超过3.02亿辆。

公路 世界 1929-1932年世界上第一条高速公路在德国科隆—波恩建成,二战后高速公路在各国广泛发展

中国 1988年中国大陆建成第一条高速公路--沪嘉高速;2018年港珠澳大桥;2021

年底,中国高速公路总里程达16.91万千米,位居世界第一。

铁路 世界 1964年,日本“东海道新干线”是世界上第一条商业运营高铁

中国 20世纪末,开始建设高铁

2008年,京津城际铁路通车,中国进入高铁时代

2022年底,全国高铁营业里程达4.2万公里。

中国在海外承建的第一条高铁——土耳其的伊安高铁二期

归纳总结:有关陆上交通的相关知识,并概括20世纪陆上交通的新特点

①汽车工业发展推动道路建设

②速度不断提高

③科学化、先进化、精细化、人性化

④由一国发明到各国迅速普及

⑤中国起步晚,发展快,如今已居于世界前列

(二)海路

1、世界航运业

(1)航运技术:进一步提高,突出表现在航海雷达的使用和海事卫星通信系统的发展。

(2)船舶制造趋势:呈现出大型化、专业化、高速化和自动化等。

(3)海底隧道:1994年开通的英法海底隧道,是世界上最长的海底隧道和第二长的铁路隧道。

航海雷达

海事卫星电话

英法海底隧道

一、陆海交通的发展

◎海洋交响号(目前全球最大邮轮)

船上有40多家餐厅和酒吧,24个游泳池,2759个客舱,还有戏浪池和水滑梯、两个大剧院、溜冰场、攀岩墙、旋转木马等,再加上数十个购物和娱乐中心。

2、中国造船业

(1)1978年前,主要为国防建设服务,此后逐渐融入市场

(2)1982年,首次按国际标准建造并交付了出口船舶,中国造船企业正式进入世界造船市场。

(3)2020年造船完工量的绝大部分用于出口。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量的国际市场份额均超过40%。

1960年,中国自行研制的第一艘万吨级远洋货轮--东风号,在上海江南造船厂下水。

江南造船厂21000TEU超大型货轮

一、陆海交通的发展

(二)海路

二 、航空的发展

1.世界民航

的发展:

①1903年,美国莱特兄弟设计的“飞行者1号”,飞机时代开始了

②世界上第一条空中航线:1914年,美国开通从旧金山到洛杉矶的航线

③1919年,国际航班在欧洲开通

④20世纪上半期,金属材质飞机,喷气式飞机

⑤20世纪70年代开始,宽体客机成为空中运输的主流

1919年全金属民用飞机(德国)

“飞行者1号”

空客A380

“中国航空之父”

1909年,冯如设计了中国第一架飞机

二 、航空的发展

2.中国民航的发展:

①1950年,第一家航空公司——中苏民用航空股份公司

②近年来,中国航空事业发展迅速

③2017年国产C919大飞机首飞成功,表明中国航空制造领域实现了从量变到质变的跨越。

问题探究:世界航空的发展

材料 莱特兄弟于1908年创建了世界第一家飞机制造企业,并获得美国陆军订货,标志着航空工业的诞生。第一次世界大战使得航空工业实现第一次大发展,全世界的企业数量达到约200家。第二次世界大战的巨大军事需求刺激世界航空工业的第二次大发展。美国、德国、英国、苏联、日本的飞机工业领先世界,其中美国飞机工业从规模和实力上均达到第一。在民用飞机领域,美国取得喷气干线客机领域的绝对领先地位,把苏联远远地甩在后面。从1950年代开始,英、法、德等几个航空大国的航空制造业首先逐步实现了本国航空制造业的整合,并开始进行跨国整合。

思考:根据材料并结合所学知识,概括西方国家飞机制造业的发展特点及其历史背景。

发展特点:①科技结合;②两次世界大战提供机遇;③美国飞机制造业实力最强;④从军用到民用转型;⑤曾是美苏冷战竞争组成部分;⑥资本和生产日益社会化,出现跨国公司。

历史背景:①第二次工业革命时期产生;②两次世界大战期间得到发展;③美苏冷战时期转型;④当今世界经济全球化加快,进一步加强竞争与合作。

问题探究:中国的民航领导体制在1980年前有何特点?为什么?

材料 中国民航自成立以来,领导体制经过六次变动:一九四九年民航局成立时,建制属中央军委,行动上由空军司令部指挥,业务上归中央财政经济委员会领导;一九五二年四月,建制改属空军,各项工作均由空军领导;一九五四年十一月,改为国务院直属局,由空军和国务院第六办公室分工领导;一九五八年二月,改为交通部部属局,由空军和国务院有关部委分工领导;一九六九年十一月,划归中国人民解放军建制,成为空军的组成部分,各项制度按军队的执行;一九八零年三月,再次改为国务院直属局,由国务院直接领导。

——王乃天主编《当代中国的民航事业》

特点:民航行政管理权集中于中央政府;

管理的军事化。

原因:高度集中的计划经济体制下,

主要是为政治和军事服务,

苏联模式和设备技术等的影响。

三、现代交通与社会生活

1.人流和物流时间缩短;

地球村

(1)高铁,飞机等现代交通工具的发展,是人和物的移动速度大大提升。

(2)整合了交通、仓储等行业的物流业,更快捷和精准地输送物资。

(3)各种交通网络把整个世界联系成整体,世界成为了“地球村”。

三、现代交通与社会生活

2.城市居民的工作与生活更加便捷

(1)公共交通的发展,促进了城市经济的繁荣,人口的增长以及市区面积的扩大。

(2)城市区的人口与资源,沿着交通路线的轴线向四周辐射扩展,从而形成了分工明显的商业区,工业区,住宅区,教育区和休闲区等。

材料1:20世纪20年代,人们这样概括交通的影响:盖天津市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次则沿铁道线,自有电气事业,则沿电车道而发展。

——吴蔼宸《华北国际五大问题》

三、现代交通与社会生活

3.改变了人们的日常生活

(1)工业革命后建立起来的现代时间观念,逐渐成为人们生活的一部分。

(2)工作时间制度的确立以及住宅区与工作区的分离,促使人们在每天近似时段集中乘坐公共交通,导致早晚上下班时间出现成群出行、交通拥堵等现象。

材料2 人们为了和新式交通运输的时间相配套,必须改变或调整自己的生活时间表。清光绪年以后,上海“自轮船、火车通行,往来有一定时刻,钟表始盛行”。经过一段时期,人们迅速适应了新的时间,他们会把自己原来的生活时间和现在戴了手表以后的时间做好调整。那么,时钟及其所反映的时间观念,与轮船、火车、汽车一起进入人们的生活之中,成为人们生活的一部分。原来根本没有什么时间制度,而新式的交通工具有固定的班次,要求人们去等候,依照时间走,标准时间成为近代的一种新尺度。

4.随着交通成本的降低和人们收入的增加,大众旅游的潮流出现,使人们开阔了视野,增长了知识。

三、现代交通与社会生活

知识拓展:现代交通的发展给社会生活带来的究竟是利大于弊还是弊大于利?

通过交通,能够有效地跨地区调度经济资源,最大限度地发挥资源效益……能够极大地丰富各地群众的物质生活,提高人民生活质量。同时,交通产业自身也创造国民收入,并直接带动旅游无烟产业的发展。

——《交通的内涵和社会意义》

从文明演进的脉络看,交通运输发展是人类追求交流联通的自由意志挑战时空阻隔的过程及结果,成为技术、经济、社会和文明进阶的重要标志。

——《交通运输发展的中国道路》

交通拥堵、航班延误、各类突发交通事故等造成的经济财产损失、时间浪费、人员伤亡,不仅损坏自然生态系统,而且对人文环境造成混乱和伤害。

——《交通运输发展与环境保护探析》

积极:

(1)推动经济的发展和文化的交流;

(2)加快社会生活节奏,提高民众生活质量;

(3)加快了社会的信息传递和运转效率;

(4)改变人们的思想观念。

消极:

(1)城市交通拥挤,交通事故频发

(2)环境污染、噪声污染加重

(3)进一步引发能源危机

超级工程带你领略中国建筑奇迹

现代交通运输的新变化

陆海交通

的发展

航空

的发展

现代交通

与社会生活

陆上交通的发展

海上交通的发展

汽车工业的发展

高速公路的发展

高速铁路的发展

世界航运技术的发展

中国航运技术的发展

世界航空发展

中国航空发展

人流和物流时间缩短

居民的工作与生活更为便捷

改变了人们的日常生活

开阔了视野,增长了知识

技术革新推动

现代交通工具

的出现和改进

课堂小 结

1.(2023·广东卷)下图为1950年澄海火柴厂的火花(即火柴盒贴画)。图中划船者是一位世代生活在广州市珠江上的水上人家女孩。据此可推知,该火花设计的主要意图是( )

1.D【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1950年(中国)。据本题材料图片信息可知,澄海火柴厂的火柴盒贴画将普通的水上人家女孩作为主人公,说明新中国成立后普通女性受到社会的关注,彰显了男女平等的新气象,D项正确;材料只提到火柴盒贴画为世代生活在广州市珠江上的水上人家女孩,并未涉及贫苦大众解放后的新生活,排除A项;1953年我国才开始工业化建设和三大改造,排除B、C项。故选D项。

A.描绘贫苦大众解放后的新生活

B.记述工业化建设带来的新变化

C.展现三大改造的新成果

D.彰显男女平等的新气象

对点训练

2.B【详解】依据材料“1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队”,可以看出此时德国的航运业发展速度非常迅猛,经济的发展,国家实力的增强,促使其海外扩张,试图与英国争夺争夺“阳光下的地盘”,B项正确;“世界工厂”是对英国的称呼,排除A项;材料不能看出航运飞速发展的原因,排除C项;德国是君主立宪制,排除D项。故选B项。

2.(2022·全国卷)1879年,德国杜伊斯堡成为世界最大内河港口,输入矿砂和粮食,输出煤和钢铁制品。1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队。由此可知,这一时期的德国( )A.已经确立“世界工厂”的地位 B.航运业的发展助长其海外扩张C.海上实力飞跃源于蒸汽机的改进 D.共和政体确立推动经济飞速发展

3.C【详解】根据材料“汉代官府内有专门学习相马理论者、与书数、射御等同”并结合所学知识可知,古代战马对军队是非常重要的,故汉代设有专门的相马理论者,C项正确;农耕主要是铁犁牛耕,排除C项;汉代采取的是重农抑商政策,不会因为商业而专门设立相马课,排除B项;跟礼乐制度的重建无关,排除D项。故选C项。

3.(2022·山东卷)云梦秦简《日书》对选择善马的标准有严格规定,汉代官府内有专门学习相马理论者,相马术已成为专门技术自设一科,与书数、射御等同。这一时期相马术的发展主要服务于 ( )A.农耕技术的推广 B.商业交往的便利C.军事战争的需要 D.礼乐制度的重建

4.(2021·浙江卷 )1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。未过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天…行路难,行路难,逢窄路,真可骇。”据此判断,材料中的这种交通工具是 ( )A.由英国人最早发明 B.上海新推出的公共交通工具C.中国交通事业现代化的标志 D.以内燃机为动力的运输工具

4.D【详解】由材料信息“1910年”“汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。末过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天”判断得出,这种交通工具是以内燃机为动力的汽车,D项正确;汽车由德国人最早发明,排除A项;这不是公共交通工具,排除B项;中国交通事业现代化的标志是洋务运动,洋务运动期间,19世纪60年代黄鹄号轮船修建,1872年,成立轮船招商局,1881年修建唐胥铁路,不符合题意,排除C项;故选D项。

5.(2020·浙江卷)英国女演员弗朗丝·金伯尔对幼年(1830年)搭乘的一种新式交通工具,曾有如下描述:“现在我们以它的最高速度一每小时30英里(48公里)一出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”据此判断,这种新式交通工具是 ( )A.帆船 B.蒸汽机车 C.飞机 D.汽车

5.B【详解】依据所学知识可知,英国女演员1830年搭乘的“最高速度一每小时30英里(48公里)……它的运动也十分平稳”的新式交通工具是蒸汽机车,故B正确;帆船不是新式交通工具,故A错误;飞机发明是在1903年,故C错误;汽车是第二次工业革命的成果,故D错误。

6.(2020·浙江卷)近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列各项中与“铁轮小车”相关的信息是( )。A.机械牵引的新式交通工具出现B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷C.标志着中国交通事业现代化的起步D.人们的生活方式由此发生根本性改变

6.B【详解】根据“铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之...其.行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”可知,这里描述的铁轮小车是自行车,根据所学知识可知,自行车在20世纪初出现在中国城市的大街小巷,B正确;“不用推挽,而以足蹴之”说明其依靠的是人力而非机械牵引,排除A;题干中骑乘自行车的是西方人,因此其不能作为中国交通事业现代化的起步的标志,排除C;自行车的出现主要是改变了人们的出行方式,并未造成人们生活方式根本性变化,D夸大了自行车的影响,排除。

7.(2019·浙江卷)科学技术是推动时代进步的重要力量。从“马拉火车”的天下奇观到磁悬浮列车的运行,“行行复行行”的历史面貌下,其所反映的是 ( )①交通事业近代化的开始 ②新式交通工具改变民众生活③交通工具左右地区经济发展 ④交通事业现代化的进程和社会的进步A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

7.D【详解】根据材料“从“马拉火车”的天下奇观到磁悬浮列车的运行”可知体现的是新式交通工具改变民众生活和交通事业现代化的进程和社会的进步,②④正确,D选项符合题意。材料与交通近代化的开始无关,①错误,AB选项排除。交通工具左右地区经济发展的说法与材料无关,③错误,C选项排除。

8.(2024·甘肃卷)下图为1990年到2012年中国私人汽车拥有量统计图。图中数据反映出( )

A.私人汽车成为主要交通出行工具

B.汽车制造业成为新型支柱性产业

C.人民群众对自驾游兴趣日益增长

D.市场经济改革推动了交通现代化

D

【解析】 据统计图信息并结合所学可知,自1990年以来,市场经济改革带来的经济活力和消费能力的提升,是推动私人汽车拥有量增长和交通现代化的重要因素,故选D项;统计图仅反映了私人汽车拥有量的增长,但并未提供关于私人汽车是否已成为主要交通出行工具的具体数据或信息。排除A项;统计图内容与汽车制造业是否成为支柱性产业无直接关联。它仅展示了私人汽车拥有量的增长,并未涉及汽车制造业的经济地位或贡献,排除B项;统计图并未提供关于自驾游兴趣或行为的具体数据。虽然私人汽车拥有量的增长可能间接反映出自驾游的可能性增加,但这并不能直接证明人民群众对自驾游的兴趣日益增长,C选项的推断过于主观,排除C项。

9.(2024·黑吉辽卷)近年来,传统燃油汽车企业加速转型,造车“新势力”不断涌入电动汽车行业。据国际能源署统计,2011年全球电动汽车销量不到4万辆,2022年突破1000万辆;2020年电动汽车占新车销量比例不足5%,2022年达到14%。这反映了( )

①低碳经济成为发展趋势 ②世界大国能源竞争愈演愈烈

③清洁能源日益受到重视 ④交通出行方式发生重大变革

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

【解析】 据材料 “2022年突破1000万辆 ”、 “2022年达到14%”并结合所学可知,由于电动汽车的销量大幅增长,这表明了人们对低碳经济的追求,故①正确;材料中并未提及世界大国能源竞争的情况,无法得出 “世界大国能源竞争愈演愈烈 ”的结论,故②错误;据 “2022年突破1000万辆 ”、 “2022年达到14%”,电动汽车的销量急剧增长说明清洁能源受到了更多的关注和重视,故③正确;虽然电动汽车的普及可能会对交通出行方式产生影响,但材料中并未明确指出这一点,故④错误。选择B项符合题意。

B

10.(2023·浙江卷1月)中华人民共和国

成立后,中国的交通事业迅速发展。下列

两幅图片所示相关成就是( )

【解析】 据材料可知,20世纪50—60年代是美苏两极对峙时期,中苏、中美关系交恶,我国发扬自力更生、艰苦奋斗精神,促使交通事业迅速发展,故选A项;“一五”计划时间为1953—1957年,与材料时间不符,排除B项;1964年底,周恩来正式提出“四个现代化”的宏伟目标,与材料时间不符,排除C项;1995年,我国实施科教兴国战略,与材料时间不符,排除D项。

A

A.我国在两极格局下自力更生、艰苦奋斗的建

设成果

B.我国交通事业在“一五”计划期间取得的重

大成果

C.“四个现代化”建设目标激发广大人民自主

创新的见证

D.国家实行“科教兴国”发展战略结出的硕果

11.(2020·全国新课标卷)1894-1914年,

外国在华企业投资总额有所增加,各行业

所占比例如图所示。可知,当时

A. 运输业成为列强扩大权益的重要途径

B. 中国的对外贸易已由逆差转向了顺差

C. 国际资本垄断日益趋于和缓

D. 民族企业的市场竞争力提高

A

【解析】 19世纪末20世纪初列强在华投资多偏向运输业,结合所学内容可知随着各主要列强向帝国主义阶段的过渡,它们都加紧了殖民地的争夺,通过投资运输业能够有效的扩大列强在中国的势力范围,攫取更多的侵略权益,因此运输业成为列强扩大权益的重要途径,A项正确;外国在华投资和所占比例情况不能说明19世纪末20世纪初中国对外贸易从逆差转向“顺差”,B项错误;一战前,国际资本竞争激烈,并非趋于“和缓”,C项错误;仅从“外国在华企业投资总额增加”及其在各行业中所占比例变化,不能得出“中国民族资本的市场竞争能力有所提高”的结论,D项错误。

12.(2024·安徽卷)节选。阅读材料,回答问题。

(1)特点:

道路建设与长期抗战相结合(或道路建设服务于抗战);

以重庆为中心,辐射西南地区;政府主导;

打通国际国内交通线;

覆盖面广,里程较长。

材料二 全面抗战爆发后,国民政府加强了以重庆为中心的公路交通建设,修筑了川滇东路、川滇西路、川中公路、川康公路和从重庆到汉中的汉渝公路。1938年10月,广州、武汉相继沦陷后,国民政府规划建设西南地区公路网,旨在联通湘、粤、桂、川、贵、滇各省,至1941年底,新修筑公路累计达5000余公里。国际交通方面,在西南修建桂越、滇越、滇缅、中印等交通线路。

——摘编自步平、王建朗主编《中国抗日战争史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,分析抗日战争时期西南地区公路建设的特点及其作用。

(2)作用:

坚定了抗战胜利的信心;

利于战时物资流动;

便于获得国际援助;

利于世界反法西斯战争。

第13课 现代交通运输的新变化

课程标准:

通过本单元的学习,了解古代水陆交通建设及主要交通工具;认识新航路开辟和工业革命等对促进交通进步的作用;认识20世纪交通运输的新变化对民众生活及社会变迁的重要意义。

马路,在古代是指供马驰行的大路,后至城市或近郊的供车马行走的宽阔平坦的道路。18世纪末,英国人约翰·马卡丹用碎石铺路,道中偏高,便于排水,路面平坦宽阔。后来这种路被称作“马卡丹路”,简称“马路”。

一、陆海交通的发展

1、汽车工业

(1)世界汽车工业

1908年生产的福特T型汽车

(一)陆路

背景

19世纪80年代,以汽油和柴油为燃料的内燃机的发明。

1885年,德国人卡尔本茨设计三轮汽车,被认为世界上第一辆汽车,被誉为“世界汽车之父”。

卡尔本茨三轮汽车

汽车产业化

1908年,美国的福特T型汽车诞生。这是世界上第一款真正意义上的量产车,它的生产是当时先进的工业生产与管理的典范。

趋势:汽车设计越来越科学化、人性化、精细化。

汽车逐步成为现代社会广泛使用的重要交通工具。

一、陆海交通的发展

1、汽车工业

(1)世界汽车工业

福特汽车生产流水线

(一)陆路

材料2 作为亨利·福特“制造大众能买得起的汽车”的产物,福特T型车在走进无数美国家庭的同时,也深刻影响了美国道路系统和城乡建设,乃至美国人的生活方式,美国也从此成为“车轮上的国度”。 —《福特T型车:改变一个国家》

材料1 美国福特汽车公司,1913年开发出世界上第一条流水线,1913—1914年生产了24.83万辆汽车,每天生产近800辆,平均每36秒生产1辆汽车,大约10年之后达到了每15秒生产1辆。福特的奇迹也是美国奇迹。

T型汽车最初售价为850美元,随着设计和技术的进步,最终降到260美元。第一年产量超过1万辆,到1927年停产共售出1500多万辆。

亨利·福特

作用:采用流水线生产模式,大大提高了汽车生产的效率,降低了生产成本,使汽车这种奢侈品进入平民家庭。

(2)中国汽车工业

①中华人民共和国成立后,中国的汽车工业发展起来,成为国民经济的支柱产业之一。

②到2018年底,中国汽车保有量超过2.4亿辆。

1958年,毛泽东在中南海观看国产第一辆小轿车东风CA71

1931年,辽宁生产的“民生牌”75型载重汽车,它被誉为中国第一辆汽车

1956年长春第一汽车厂生产了新中国的第一辆汽车——解放牌汽车

一、陆海交通的发展

(一)陆路

1、汽车工业

(1)世界高速公路(德)

①原因:汽车工业的发展、社会经济的进步和战争的需要

②概况:A、两次世界大战之间出现

B、二战后,广泛发展

(2)中国高速公路

①1988年建成上海沪嘉高速,是中国大陆第一条高速公路。

②到2020年底,中国高速公路总里程位居世界第一

一、陆海交通的发展

(一)陆路

1988年建成的上海嘉沪高速

世界上最早正式修建高速公路的国家是德国。1932年,德国建成通车的波恩至科隆高速公路,是世界上第一条高速公路。从1933年开始,为解决1929年世界经济危机造成的失业救济这一严峻的社会问题,德国着手制定建设以柏林为中心,通往各边境的辐射式道路以及与之连接的环形道路,总计7500千米的庞大高速公路网建设计划。

1932年通车的德国科隆—波恩第一条高速公路

2、高速公路

材料 中共十一届三中全会后,中国公路建设的投资主体由过去单一的政府交通主管部门转变为中央和地方政府交通主管部门、银行等金融机构、中外各类经济实体等。投资方式由过去单一的地方政府公共投资转变为中央地方联合投资、中外合资合作,以及外商独资等多种形式。公路建设投资规模不断扩大,1984年公路建设投资仅22.8亿元,截至2017年底,公路建设投资完成21 253亿元,全国公路总里程达到477.4万千米。高速公路遍及各省、自治区、直辖市,形成全国高速公路网。世界银行对此做出评价:在构建现代化高标准的国家公路网、推进区域经济一体化发展和促进社会团结方面,中国处于全球领先地位。

——摘编自徐丽、贺菲菲等《缓解制约支撑发展——收费公路的前世今生》

问题探究:中国高速公路建设的特点和意义

(1)根据材料并结合所学知识,指出中国高速公路建设的特点。

(2)根据材料并结合所学知识,分析中国高速公路建设的意义。

(1)特点:①起步晚; ②发展快,成就巨大; ③投资主体多元; ④投资形式多样。

(2)意义:①提高了公路通行能力和运输效率,促进了经济社会持续健康发展;②大大方便了人们的生活;③推动了社会主义工业化和城市化的发展;④推动了改革开放进程;⑤促进了边疆少数民族地区的开发;⑥推动了区域经济一体化和世界经济发展。

(1)世界高速铁路:1964年,链接日本东京和新大阪的“东海道新干线”通车运营,是世界上第一条商业运营高铁。

(2)中国高速公路

①2008年,京津城际铁路通车运营,中国进入高铁时代。

②到2020年底,中国高铁运营里程达3.8万千米,稳居世界第一

③2014年,中国在海外承建的第一条高铁——伊安高铁二期建成通车

一、陆海交通的发展

(一)陆路

3、高速铁路

2014年7月25日,由中国在海外承建的第一条高铁土耳其的伊安高铁二期工程顺利通车。该工程全长158公里,设计时速250公里,通车后,乘列车由安卡拉到达伊斯坦布尔(庞蒂克区)的时间由此前的8小时缩短为3.5小时。 ---摘编自“国务院国有资产监督管理委员会”官网

中国在海外承建的第一条高铁——伊安高铁二期(土耳其伊斯坦布尔—安卡拉)

中国高铁积极“走出去”,在众多国家开展高铁项目。

中国高铁----中国一张名片

中国承建印尼雅万高铁

雅万高铁是东南亚首条高速铁路,也是中国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的项目。雅万高铁全长142.3公里。2023年10月17日雅加达至万隆高速铁路正式开通运营,列车最高运营时速350公里,两地最快46分钟可达,这标志着印尼迈入高铁时代,中印尼共建“一带一路”取得重大标志性成果 ---摘编自互联网

问题探究:观察教材中国高速铁路分布示意图,分析中国高速铁路分布的特点、原因及影响。

▲ 中国高速铁路分布示意图

1.特点:高速铁路发展快;里程长;地区不平衡,主要分布在中东部平原地区,连接大城市。

2.原因:改革开放以来,经济发展迅速,综合国力提高;科学技术的发展;经济发展不平衡;平原地区地势起伏小;大城市社会经济条件好,需求量大。

3.影响:(1)加速我国铁路现代化进程,带动相关产业发展,提高自主创新能力。

(2)促进沿线地区工业化、城市化进程以及沿线人文交流和观念转变。

(3)加快沿海与内陆地区之间经济文化交流,促进沿线区域经济社会协调发展。

(4)有利于提高民族自信心和展示综合国力。

(5)“走出去”,推动中国产业转型,优化中国出口贸易结构,带动相关产业出口。

问题探究:中国为什么要克服万难建设青藏铁路?

材料3 青藏铁路通车后的2006年至2015年,青海省GDP由641亿元增长到2417亿元,西藏自治区GDP由342亿元增长到1026.39亿元,年均增速均保持在10%以上。尤其是2015年,西藏自治区GDP突破千亿元大关,增长11%,增速位居全国第一,是青藏铁路通车前的4倍。

——《天路”架起雪域金桥 写在青藏铁路通车十周年之际 》

战略意义

改变青藏高原交通不畅

促进青海西藏经济发展

推动各民族团结进步和共同繁荣

维护国家统一

汽车 世界 1908年,美国的福特T型汽车是世界上第一款量产车

中国 新中国成立后,汽车工业成为国民经济的支柱产业之一;1958年,新中国

制造了第一辆国产小轿车;2021年底,中国汽车保有量超过3.02亿辆。

公路 世界 1929-1932年世界上第一条高速公路在德国科隆—波恩建成,二战后高速公路在各国广泛发展

中国 1988年中国大陆建成第一条高速公路--沪嘉高速;2018年港珠澳大桥;2021

年底,中国高速公路总里程达16.91万千米,位居世界第一。

铁路 世界 1964年,日本“东海道新干线”是世界上第一条商业运营高铁

中国 20世纪末,开始建设高铁

2008年,京津城际铁路通车,中国进入高铁时代

2022年底,全国高铁营业里程达4.2万公里。

中国在海外承建的第一条高铁——土耳其的伊安高铁二期

归纳总结:有关陆上交通的相关知识,并概括20世纪陆上交通的新特点

①汽车工业发展推动道路建设

②速度不断提高

③科学化、先进化、精细化、人性化

④由一国发明到各国迅速普及

⑤中国起步晚,发展快,如今已居于世界前列

(二)海路

1、世界航运业

(1)航运技术:进一步提高,突出表现在航海雷达的使用和海事卫星通信系统的发展。

(2)船舶制造趋势:呈现出大型化、专业化、高速化和自动化等。

(3)海底隧道:1994年开通的英法海底隧道,是世界上最长的海底隧道和第二长的铁路隧道。

航海雷达

海事卫星电话

英法海底隧道

一、陆海交通的发展

◎海洋交响号(目前全球最大邮轮)

船上有40多家餐厅和酒吧,24个游泳池,2759个客舱,还有戏浪池和水滑梯、两个大剧院、溜冰场、攀岩墙、旋转木马等,再加上数十个购物和娱乐中心。

2、中国造船业

(1)1978年前,主要为国防建设服务,此后逐渐融入市场

(2)1982年,首次按国际标准建造并交付了出口船舶,中国造船企业正式进入世界造船市场。

(3)2020年造船完工量的绝大部分用于出口。中国造船完工量、新接订单量、手持订单量的国际市场份额均超过40%。

1960年,中国自行研制的第一艘万吨级远洋货轮--东风号,在上海江南造船厂下水。

江南造船厂21000TEU超大型货轮

一、陆海交通的发展

(二)海路

二 、航空的发展

1.世界民航

的发展:

①1903年,美国莱特兄弟设计的“飞行者1号”,飞机时代开始了

②世界上第一条空中航线:1914年,美国开通从旧金山到洛杉矶的航线

③1919年,国际航班在欧洲开通

④20世纪上半期,金属材质飞机,喷气式飞机

⑤20世纪70年代开始,宽体客机成为空中运输的主流

1919年全金属民用飞机(德国)

“飞行者1号”

空客A380

“中国航空之父”

1909年,冯如设计了中国第一架飞机

二 、航空的发展

2.中国民航的发展:

①1950年,第一家航空公司——中苏民用航空股份公司

②近年来,中国航空事业发展迅速

③2017年国产C919大飞机首飞成功,表明中国航空制造领域实现了从量变到质变的跨越。

问题探究:世界航空的发展

材料 莱特兄弟于1908年创建了世界第一家飞机制造企业,并获得美国陆军订货,标志着航空工业的诞生。第一次世界大战使得航空工业实现第一次大发展,全世界的企业数量达到约200家。第二次世界大战的巨大军事需求刺激世界航空工业的第二次大发展。美国、德国、英国、苏联、日本的飞机工业领先世界,其中美国飞机工业从规模和实力上均达到第一。在民用飞机领域,美国取得喷气干线客机领域的绝对领先地位,把苏联远远地甩在后面。从1950年代开始,英、法、德等几个航空大国的航空制造业首先逐步实现了本国航空制造业的整合,并开始进行跨国整合。

思考:根据材料并结合所学知识,概括西方国家飞机制造业的发展特点及其历史背景。

发展特点:①科技结合;②两次世界大战提供机遇;③美国飞机制造业实力最强;④从军用到民用转型;⑤曾是美苏冷战竞争组成部分;⑥资本和生产日益社会化,出现跨国公司。

历史背景:①第二次工业革命时期产生;②两次世界大战期间得到发展;③美苏冷战时期转型;④当今世界经济全球化加快,进一步加强竞争与合作。

问题探究:中国的民航领导体制在1980年前有何特点?为什么?

材料 中国民航自成立以来,领导体制经过六次变动:一九四九年民航局成立时,建制属中央军委,行动上由空军司令部指挥,业务上归中央财政经济委员会领导;一九五二年四月,建制改属空军,各项工作均由空军领导;一九五四年十一月,改为国务院直属局,由空军和国务院第六办公室分工领导;一九五八年二月,改为交通部部属局,由空军和国务院有关部委分工领导;一九六九年十一月,划归中国人民解放军建制,成为空军的组成部分,各项制度按军队的执行;一九八零年三月,再次改为国务院直属局,由国务院直接领导。

——王乃天主编《当代中国的民航事业》

特点:民航行政管理权集中于中央政府;

管理的军事化。

原因:高度集中的计划经济体制下,

主要是为政治和军事服务,

苏联模式和设备技术等的影响。

三、现代交通与社会生活

1.人流和物流时间缩短;

地球村

(1)高铁,飞机等现代交通工具的发展,是人和物的移动速度大大提升。

(2)整合了交通、仓储等行业的物流业,更快捷和精准地输送物资。

(3)各种交通网络把整个世界联系成整体,世界成为了“地球村”。

三、现代交通与社会生活

2.城市居民的工作与生活更加便捷

(1)公共交通的发展,促进了城市经济的繁荣,人口的增长以及市区面积的扩大。

(2)城市区的人口与资源,沿着交通路线的轴线向四周辐射扩展,从而形成了分工明显的商业区,工业区,住宅区,教育区和休闲区等。

材料1:20世纪20年代,人们这样概括交通的影响:盖天津市发展之趋势,其初围绕旧城,继则沿河流,复次则沿铁道线,自有电气事业,则沿电车道而发展。

——吴蔼宸《华北国际五大问题》

三、现代交通与社会生活

3.改变了人们的日常生活

(1)工业革命后建立起来的现代时间观念,逐渐成为人们生活的一部分。

(2)工作时间制度的确立以及住宅区与工作区的分离,促使人们在每天近似时段集中乘坐公共交通,导致早晚上下班时间出现成群出行、交通拥堵等现象。

材料2 人们为了和新式交通运输的时间相配套,必须改变或调整自己的生活时间表。清光绪年以后,上海“自轮船、火车通行,往来有一定时刻,钟表始盛行”。经过一段时期,人们迅速适应了新的时间,他们会把自己原来的生活时间和现在戴了手表以后的时间做好调整。那么,时钟及其所反映的时间观念,与轮船、火车、汽车一起进入人们的生活之中,成为人们生活的一部分。原来根本没有什么时间制度,而新式的交通工具有固定的班次,要求人们去等候,依照时间走,标准时间成为近代的一种新尺度。

4.随着交通成本的降低和人们收入的增加,大众旅游的潮流出现,使人们开阔了视野,增长了知识。

三、现代交通与社会生活

知识拓展:现代交通的发展给社会生活带来的究竟是利大于弊还是弊大于利?

通过交通,能够有效地跨地区调度经济资源,最大限度地发挥资源效益……能够极大地丰富各地群众的物质生活,提高人民生活质量。同时,交通产业自身也创造国民收入,并直接带动旅游无烟产业的发展。

——《交通的内涵和社会意义》

从文明演进的脉络看,交通运输发展是人类追求交流联通的自由意志挑战时空阻隔的过程及结果,成为技术、经济、社会和文明进阶的重要标志。

——《交通运输发展的中国道路》

交通拥堵、航班延误、各类突发交通事故等造成的经济财产损失、时间浪费、人员伤亡,不仅损坏自然生态系统,而且对人文环境造成混乱和伤害。

——《交通运输发展与环境保护探析》

积极:

(1)推动经济的发展和文化的交流;

(2)加快社会生活节奏,提高民众生活质量;

(3)加快了社会的信息传递和运转效率;

(4)改变人们的思想观念。

消极:

(1)城市交通拥挤,交通事故频发

(2)环境污染、噪声污染加重

(3)进一步引发能源危机

超级工程带你领略中国建筑奇迹

现代交通运输的新变化

陆海交通

的发展

航空

的发展

现代交通

与社会生活

陆上交通的发展

海上交通的发展

汽车工业的发展

高速公路的发展

高速铁路的发展

世界航运技术的发展

中国航运技术的发展

世界航空发展

中国航空发展

人流和物流时间缩短

居民的工作与生活更为便捷

改变了人们的日常生活

开阔了视野,增长了知识

技术革新推动

现代交通工具

的出现和改进

课堂小 结

1.(2023·广东卷)下图为1950年澄海火柴厂的火花(即火柴盒贴画)。图中划船者是一位世代生活在广州市珠江上的水上人家女孩。据此可推知,该火花设计的主要意图是( )

1.D【详解】本题是单类型单项选择题。据本题主题干的设问词,可知这是推断题。据本题时间信息可知准确时空是:1950年(中国)。据本题材料图片信息可知,澄海火柴厂的火柴盒贴画将普通的水上人家女孩作为主人公,说明新中国成立后普通女性受到社会的关注,彰显了男女平等的新气象,D项正确;材料只提到火柴盒贴画为世代生活在广州市珠江上的水上人家女孩,并未涉及贫苦大众解放后的新生活,排除A项;1953年我国才开始工业化建设和三大改造,排除B、C项。故选D项。

A.描绘贫苦大众解放后的新生活

B.记述工业化建设带来的新变化

C.展现三大改造的新成果

D.彰显男女平等的新气象

对点训练

2.B【详解】依据材料“1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队”,可以看出此时德国的航运业发展速度非常迅猛,经济的发展,国家实力的增强,促使其海外扩张,试图与英国争夺争夺“阳光下的地盘”,B项正确;“世界工厂”是对英国的称呼,排除A项;材料不能看出航运飞速发展的原因,排除C项;德国是君主立宪制,排除D项。故选B项。

2.(2022·全国卷)1879年,德国杜伊斯堡成为世界最大内河港口,输入矿砂和粮食,输出煤和钢铁制品。1900年,德国船队总吨位由1870年不足百万吨发展至近200万吨,成为蒸汽时代以来第一个能与大英帝国一争高低的船队。由此可知,这一时期的德国( )A.已经确立“世界工厂”的地位 B.航运业的发展助长其海外扩张C.海上实力飞跃源于蒸汽机的改进 D.共和政体确立推动经济飞速发展

3.C【详解】根据材料“汉代官府内有专门学习相马理论者、与书数、射御等同”并结合所学知识可知,古代战马对军队是非常重要的,故汉代设有专门的相马理论者,C项正确;农耕主要是铁犁牛耕,排除C项;汉代采取的是重农抑商政策,不会因为商业而专门设立相马课,排除B项;跟礼乐制度的重建无关,排除D项。故选C项。

3.(2022·山东卷)云梦秦简《日书》对选择善马的标准有严格规定,汉代官府内有专门学习相马理论者,相马术已成为专门技术自设一科,与书数、射御等同。这一时期相马术的发展主要服务于 ( )A.农耕技术的推广 B.商业交往的便利C.军事战争的需要 D.礼乐制度的重建

4.(2021·浙江卷 )1910年,上海某刊载:“一车辟易人百千,双轮足值价万钱。汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。未过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天…行路难,行路难,逢窄路,真可骇。”据此判断,材料中的这种交通工具是 ( )A.由英国人最早发明 B.上海新推出的公共交通工具C.中国交通事业现代化的标志 D.以内燃机为动力的运输工具

4.D【详解】由材料信息“1910年”“汽声呜呜向前进,按机四顾心雄然。末过泥城尘似烟,忽来马路灰扑天”判断得出,这种交通工具是以内燃机为动力的汽车,D项正确;汽车由德国人最早发明,排除A项;这不是公共交通工具,排除B项;中国交通事业现代化的标志是洋务运动,洋务运动期间,19世纪60年代黄鹄号轮船修建,1872年,成立轮船招商局,1881年修建唐胥铁路,不符合题意,排除C项;故选D项。

5.(2020·浙江卷)英国女演员弗朗丝·金伯尔对幼年(1830年)搭乘的一种新式交通工具,曾有如下描述:“现在我们以它的最高速度一每小时30英里(48公里)一出发,它比鸟的飞翔速度还要快。你难以想象切开空气向前奔跑的感觉是怎样的——它的运动也十分平稳。”据此判断,这种新式交通工具是 ( )A.帆船 B.蒸汽机车 C.飞机 D.汽车

5.B【详解】依据所学知识可知,英国女演员1830年搭乘的“最高速度一每小时30英里(48公里)……它的运动也十分平稳”的新式交通工具是蒸汽机车,故B正确;帆船不是新式交通工具,故A错误;飞机发明是在1903年,故C错误;汽车是第二次工业革命的成果,故D错误。

6.(2020·浙江卷)近代有报章载,沪上“西人每于闲暇时,喜乘铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之……其行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”。下列各项中与“铁轮小车”相关的信息是( )。A.机械牵引的新式交通工具出现B.20世纪初出现在中国城市的大街小巷C.标志着中国交通事业现代化的起步D.人们的生活方式由此发生根本性改变

6.B【详解】根据“铁轮小车,不用推挽,而以足蹴之...其.行如风,较马车尤迅疾,然须练习多时,方能疾趋”可知,这里描述的铁轮小车是自行车,根据所学知识可知,自行车在20世纪初出现在中国城市的大街小巷,B正确;“不用推挽,而以足蹴之”说明其依靠的是人力而非机械牵引,排除A;题干中骑乘自行车的是西方人,因此其不能作为中国交通事业现代化的起步的标志,排除C;自行车的出现主要是改变了人们的出行方式,并未造成人们生活方式根本性变化,D夸大了自行车的影响,排除。

7.(2019·浙江卷)科学技术是推动时代进步的重要力量。从“马拉火车”的天下奇观到磁悬浮列车的运行,“行行复行行”的历史面貌下,其所反映的是 ( )①交通事业近代化的开始 ②新式交通工具改变民众生活③交通工具左右地区经济发展 ④交通事业现代化的进程和社会的进步A.①③ B.①④ C.②③ D.②④

7.D【详解】根据材料“从“马拉火车”的天下奇观到磁悬浮列车的运行”可知体现的是新式交通工具改变民众生活和交通事业现代化的进程和社会的进步,②④正确,D选项符合题意。材料与交通近代化的开始无关,①错误,AB选项排除。交通工具左右地区经济发展的说法与材料无关,③错误,C选项排除。

8.(2024·甘肃卷)下图为1990年到2012年中国私人汽车拥有量统计图。图中数据反映出( )

A.私人汽车成为主要交通出行工具

B.汽车制造业成为新型支柱性产业

C.人民群众对自驾游兴趣日益增长

D.市场经济改革推动了交通现代化

D

【解析】 据统计图信息并结合所学可知,自1990年以来,市场经济改革带来的经济活力和消费能力的提升,是推动私人汽车拥有量增长和交通现代化的重要因素,故选D项;统计图仅反映了私人汽车拥有量的增长,但并未提供关于私人汽车是否已成为主要交通出行工具的具体数据或信息。排除A项;统计图内容与汽车制造业是否成为支柱性产业无直接关联。它仅展示了私人汽车拥有量的增长,并未涉及汽车制造业的经济地位或贡献,排除B项;统计图并未提供关于自驾游兴趣或行为的具体数据。虽然私人汽车拥有量的增长可能间接反映出自驾游的可能性增加,但这并不能直接证明人民群众对自驾游的兴趣日益增长,C选项的推断过于主观,排除C项。

9.(2024·黑吉辽卷)近年来,传统燃油汽车企业加速转型,造车“新势力”不断涌入电动汽车行业。据国际能源署统计,2011年全球电动汽车销量不到4万辆,2022年突破1000万辆;2020年电动汽车占新车销量比例不足5%,2022年达到14%。这反映了( )

①低碳经济成为发展趋势 ②世界大国能源竞争愈演愈烈

③清洁能源日益受到重视 ④交通出行方式发生重大变革

A.①② B.①③

C.②④ D.③④

【解析】 据材料 “2022年突破1000万辆 ”、 “2022年达到14%”并结合所学可知,由于电动汽车的销量大幅增长,这表明了人们对低碳经济的追求,故①正确;材料中并未提及世界大国能源竞争的情况,无法得出 “世界大国能源竞争愈演愈烈 ”的结论,故②错误;据 “2022年突破1000万辆 ”、 “2022年达到14%”,电动汽车的销量急剧增长说明清洁能源受到了更多的关注和重视,故③正确;虽然电动汽车的普及可能会对交通出行方式产生影响,但材料中并未明确指出这一点,故④错误。选择B项符合题意。

B

10.(2023·浙江卷1月)中华人民共和国

成立后,中国的交通事业迅速发展。下列

两幅图片所示相关成就是( )

【解析】 据材料可知,20世纪50—60年代是美苏两极对峙时期,中苏、中美关系交恶,我国发扬自力更生、艰苦奋斗精神,促使交通事业迅速发展,故选A项;“一五”计划时间为1953—1957年,与材料时间不符,排除B项;1964年底,周恩来正式提出“四个现代化”的宏伟目标,与材料时间不符,排除C项;1995年,我国实施科教兴国战略,与材料时间不符,排除D项。

A

A.我国在两极格局下自力更生、艰苦奋斗的建

设成果

B.我国交通事业在“一五”计划期间取得的重

大成果

C.“四个现代化”建设目标激发广大人民自主

创新的见证

D.国家实行“科教兴国”发展战略结出的硕果

11.(2020·全国新课标卷)1894-1914年,

外国在华企业投资总额有所增加,各行业

所占比例如图所示。可知,当时

A. 运输业成为列强扩大权益的重要途径

B. 中国的对外贸易已由逆差转向了顺差

C. 国际资本垄断日益趋于和缓

D. 民族企业的市场竞争力提高

A

【解析】 19世纪末20世纪初列强在华投资多偏向运输业,结合所学内容可知随着各主要列强向帝国主义阶段的过渡,它们都加紧了殖民地的争夺,通过投资运输业能够有效的扩大列强在中国的势力范围,攫取更多的侵略权益,因此运输业成为列强扩大权益的重要途径,A项正确;外国在华投资和所占比例情况不能说明19世纪末20世纪初中国对外贸易从逆差转向“顺差”,B项错误;一战前,国际资本竞争激烈,并非趋于“和缓”,C项错误;仅从“外国在华企业投资总额增加”及其在各行业中所占比例变化,不能得出“中国民族资本的市场竞争能力有所提高”的结论,D项错误。

12.(2024·安徽卷)节选。阅读材料,回答问题。

(1)特点:

道路建设与长期抗战相结合(或道路建设服务于抗战);

以重庆为中心,辐射西南地区;政府主导;

打通国际国内交通线;

覆盖面广,里程较长。

材料二 全面抗战爆发后,国民政府加强了以重庆为中心的公路交通建设,修筑了川滇东路、川滇西路、川中公路、川康公路和从重庆到汉中的汉渝公路。1938年10月,广州、武汉相继沦陷后,国民政府规划建设西南地区公路网,旨在联通湘、粤、桂、川、贵、滇各省,至1941年底,新修筑公路累计达5000余公里。国际交通方面,在西南修建桂越、滇越、滇缅、中印等交通线路。

——摘编自步平、王建朗主编《中国抗日战争史》等

(2)根据材料二并结合所学知识,分析抗日战争时期西南地区公路建设的特点及其作用。

(2)作用:

坚定了抗战胜利的信心;

利于战时物资流动;

便于获得国际援助;

利于世界反法西斯战争。

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化