2016春高中语文(鲁教版选修中国现代散文选读)教学课件:第9课《论趣》 (共47张PPT)

文档属性

| 名称 | 2016春高中语文(鲁教版选修中国现代散文选读)教学课件:第9课《论趣》 (共47张PPT) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 560.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 鲁教版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-10 20:09:24 | ||

图片预览

文档简介

课件47张PPT。导入新课同学们,每个人都有自己的兴趣,爱因斯坦说过“兴趣是最好的老师啊”可见兴趣的重要。今天我们就一起学习一篇林语堂的文章《论趣》,体味一下“趣”在求知.启发心智.教育等方面的重要性。?论 趣1.理解“趣”的含义。引导学生重视“趣”的培养。?

2.感知作者所追求的人生境界。?

3.体会文章语言风格。重点:

1.理解“趣”的含义,并能够从中得到有益的启示。?

2.了解林语堂及其写作风格。?

难点?:

对作者人生态度的把握。梁启超认为:“趣味是活的原动力。趣味丧掉,生活便成了无意义。”

法国罗丹则说:“艺术也是趣味。”

可见,生活包括文学艺术,离不开趣味。

林语堂(1895-1976)原名林和乐、林玉堂,福建龙溪人,著名幽默大师。我国现代著名学者、散文家、小说家。

“两脚踏中西文化,一心评宇宙文章;挚爱故国不泥古,乐享生活不流俗。”可谓是林语堂一生为人治学的真实写照。 “幽默大师”的笑话

有一次有位著名学者,到一所大学去参观,参观后,校长请他到大餐厅和学生们共餐。校长认为这是一次难得的机会,就临时请他和学生讲几句话。他虽然喜爱演讲,但碰到饭后被人拉去作临时演讲,则是深恶痛绝。于是他说,诸位,我讲一个小笑话,助助消化——古罗马时代,皇帝常指派手下将活人投到斗兽场中给野兽吃掉,他就在撕吃活人的撕心裂肺的喊叫中和淋漓的鲜血中观赏。有一天,皇帝命令将一个人关进斗兽场,让一头狮子去吃。这人见了狮子,并不害怕。他走近狮子,在它耳边轻轻说了几句话,只见那狮子掉头就走,不去吃它了。 接触作者 皇帝见了,十分奇怪。他想,大约是这头狮子肚中不饥,胃口不好,见了活人都懒得吃。于是,他命令放出一只饿虎来。饿虎两眼放着凶光扑过来,那人依然不怕。他又走到老虎近旁,向它耳语了一番。那只虎也灰溜溜地逃走了。皇帝目睹一切,觉得难以置信,他想,这个人到底有什么法术令狮子饿虎不吃他呢?他将那人召来盘问:“你究竟向那狮子、老虎说了些什么话,使它们掉头而去呢?”那人不慌不忙地说:“其实很简单,我只是提醒它们,吃掉我当然很容易,可是吃了以后你得开口说话,演讲一番。”说罢就坐下了。哗,顿时全场掌声雷动,得一个满堂彩!校长却弄得啼笑皆非。 接触作者 林语堂 “有话就说,说完就走”

1936年在美国纽约举办了第一届全美书展,这个书展是由《纽约时报》和“全国书籍出版者协会”共同主办的。主办者安排了一个作家演讲的项目,林语堂也在被请之列。当时,他的《吾国吾民》等书正高居畅销书榜首,他的名字正风靡美国读书界。美国读者正欲一睹他的风采。 轮到他演讲的时候,他不慌不忙地走上讲台,以风趣幽默、机智俏皮的口吻纵谈了他的东方人的人生观和他的写作经验。那天,他一反他在欧美大众场合着西装的习惯,打扮得像在国内一样,不像美国读者预先期望的那样留一把大胡子、长一颗大脑袋,也足以表现出东方民族自然逍遥、无拘无束的精神。热心的听众被他娴熟的英语、雄辩的口才以及俏皮的演讲所折服,不断报以热烈的掌声。大家听得正入神,他却卖了一个关子,收住语气说:“中国哲人的作风是:有话就说,说完就走。” 说完,他拾起了他的烟斗,挥了挥他的长袖,飘然而去。 接触作者 接触作者 第一堂课的“长生果”

他的性格中充满了东方民族的睿智和机警,又具有自然逍遥、无拘无束的精神。林语堂在东吴大学法学院兼英文课时,开学第一天,上课了半天,他还没有来,学生们翘首以望。他来了,却带着鼓鼓的一个包。登上讲台,打开他的包,里面装的却是带壳的花生。他把花生分送给学生,课堂变成了茶馆。接下来他开始讲吃花生的道理:“吃花生必吃带壳的,一切味道与风趣,全在剥壳,剥壳愈有劲,花生米愈有味道。”接着,他转了话题:“花生米又叫长生果。诸君第一天上课,请吃我的长生果。祝诸君长生不老!以后我上课不点名,愿诸君吃了长生果,更有长性子,不要逃学,则幸甚幸甚,三生有幸。”学生们哄堂大笑,于是教室里一片剥花生壳的声音。然后,林语堂宣布下课,夹起皮包飘然而去。 林语堂不但文章好,而且言谈风趣

有一次,纽约某林氏宗亲会邀请他演讲,希望借此宣扬林氏祖先的光荣事迹。这种演讲吃力不讨好,因为不说些夸赞祖先的话,同宗会失望; 若是太过吹嘘,又有失学人风范。

当时,他不慌不忙地上台说:“我们姓林的始祖,据说是有商朝的比干丞相,这在《封神榜》里提到过;英勇的有《水浒传》里的林冲;旅行家有《镜花缘》里的林之洋;才女有《红楼梦》里的林黛玉。另外还有美国大总统林肯,独自驾飞机越大西洋的林白,可说人才辈出。”林语堂这一段简短的精采演讲,令台下的宗亲雀跃万分,禁不住鼓掌叫好。

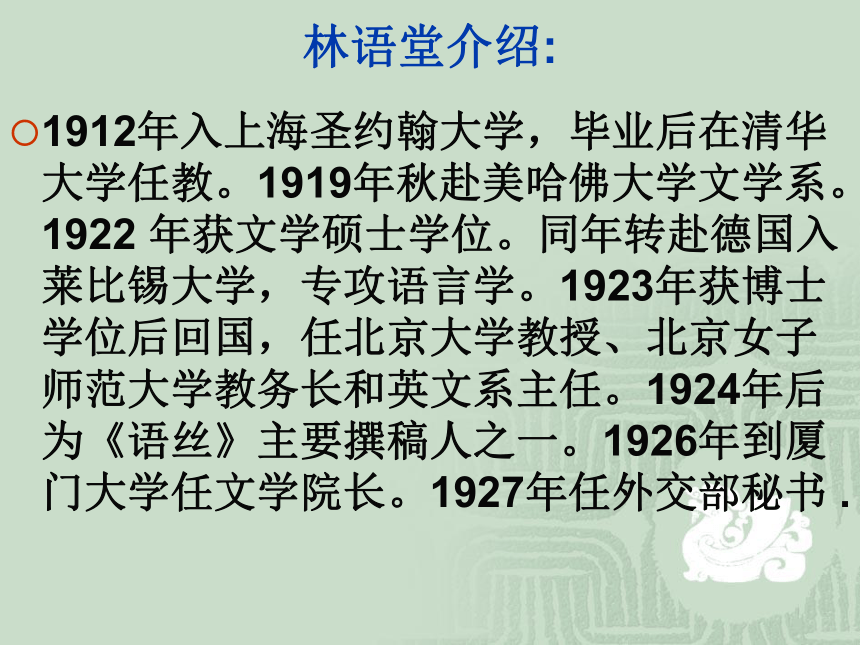

然而,我们细细体会他的话,就会发现他所谈的都是小说中虚构的人物,或是与林氏毫无关系的美国人,并没有对本姓祖先进行吹嘘,诚然幽默可喜,不愧为是中国的“幽默大师”。 接触作者 林语堂介绍: 1912年入上海圣约翰大学,毕业后在清华大学任教。1919年秋赴美哈佛大学文学系。1922 年获文学硕士学位。同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。1926年到厦门大学任文学院长。1927年任外交部秘书 .林语堂介绍:1924 -1930年,周作人和鲁迅编辑《语丝》,林语堂自《语丝》创刊不久即加入进这个团体,是《语丝》的重要作者,他和鲁迅都属于语丝派,二人是亲密的朋友。此时,他们立场观点一致,相互声援,与现代评论派和段祺瑞政府作斗争,积极进行对旧文化、旧思想的批判。

1932年林语堂主办了一份当时颇受欢迎的刊物《论语》(半月刊)。在创刊号上,林语堂宣称“论语发刊以提倡幽默为目标”,把“幽默”视为办该刊的宗旨,并在多篇文章中倡导闲适笔调,他和鲁迅的分歧渐渐变得突出,鲁迅和左翼文坛开始对他不满并展开了批评。 1934年创办《人间世》,1935年创办《宇宙风》,提倡“以自我为中心,以闲适 为格凋”的小品文。1935年后,在美国用英文写《吾国与吾民》、《京华烟云》、《风声鹤唳》等文化著作和长篇小说。 1934年《我的话·杂说》有五则对联:道理参透是幽默,性灵解脱有文章。

两脚踏东西文化,一心评宇宙文章。

对面只有知心友,两旁俱无碍目人。

胸中自有青山在,何必随人看桃花?

邻现在可行之乐,补平生未读之书。

四十不惑之年所作。林语堂介绍:1944年曾一度回国到重庆讲学。1945年赴新加坡筹建南洋大学,任校长。1952年在美 国与人创办《天风》杂志。1966年定居台湾。1967年受聘为香港中文大学研究教授。1975 年被推举为国际笔会副会长。1976年在香港逝世。 1、船舶

2、扈从

3、胼胝

4、癖嗜

5、掮客

bó 大船

hù 随从

pián zhī 趼(jiǎn)子

pǐshì 癖好,嗜好

qián 替人介绍买卖,从中赚取佣金的人。也常喻指投机者。积累基础知识摩顶放踵:

熙熙攘攘:

鞠躬尽瘁:

利禄熏心:适可而止:一尘不染:从头顶到脚跟都擦伤了。形容不辞劳苦,不顾身体。

形容人来人往,非常热闹。

指恭敬谨慎,竭尽心力。

钱财和爵禄迷住了心窍。

到了适当的程度就停止(指做事不过分)。泛指人品纯洁,丝毫没沾染坏习气。知其然而不

知其所以然:

超凡入圣:

穷理至尽:

蒙昧无知:

索然寡味:

灵机一动:

与君一夕话:

灵犀一点通:

举一反三:

废寝忘餐:超出凡人,达到圣人境界。指人的造诣深。

穷尽天下一切道理。反:推论。比喻做事懂得一部分就可以推知其余。形容善于学习,能够由此及彼。蒙昧:没有文化知识,落后愚昧。形容没有文化知识,不明事理。知道是这样,但是不知道为什么是这样。这里强调目的性不强。没有意味,没有兴趣。

灵机:灵动的心机。指突然想出主意或办法来。和对方一晚上的谈话,胜过自己读十年的书。灵犀:有灵性的犀牛。相传犀牛是一种灵兽,它的角上有条白纹,从角尖通向头脑,感应灵敏。喻指彼此心领神会,心意相通。顾不得睡觉,忘记了吃饭。形容做事专心致志。 整体把握 1、标题是“论趣”在作者看来, “趣”是什么?“还有一种知其然而不知其所以然的行为动机,叫做趣。”“好奇心就是趣。”有的地方作“趣味”解,如天趣、物趣、人趣等。整体把握2、文章第几段才提到“趣”?明确:第4段才提到“趣”。 3、前三个自然段写的是什么?明确:文章开头引用“乾隆游江南”的传说,引出所要议论的话题:对名、利、色、权的看法。——理结构总结:根据以下结构划分提示,用一句话概括各部分段落大意。第一部分(1~3自然段)第二部分(4~7自然段) 由乾隆游江南的故事诙谐地道出人生一切活动动机在于名、利、色、权。 从各个方面谈“趣”。 整体把握2、以此为例体会林语堂散文的特点: 林语堂文章写的很散,常常是拉拉扯扯 ,纵笔真书.有的有主旨,有的没有主旨,只有一个谈话范围.-----读他的文章,就像海中拾贝,不在乎把握全篇,将那些散落各处的好东西收拾起来就够了.这里要点在散而不破,杂而不芜,漫而不长.

故林语堂的散文一篇有一篇的格式,一篇有一篇的写法,千姿百态.结构多很随便,也找不出起伏,勾色,呼应等的痕迹,只流动着自然的韵律,散发出粗扑的气息。这是属于林语堂自己的气息,“个人笔调” 。

探究赏析

1、题目为“论趣”,为什么文章不直接论趣而先谈论“名利色权”呢?有什么作用? ——前三个自然段似与“趣”无关,其实并非闲笔,而是由“趣事”引入引论,与下文的论趣构成对比,突出“四事”(名、利、色、权)的强目的性和“趣”的随性而发。 先谈追名逐利是人生的一种普遍现象,只要不利禄熏心,失了本性似也无可非议,进而引出区别于这种人生状态的另一种人生境界更加可贵。单纯因为“趣”而读书、做学问可以克服万难而自得其乐,是“人生快事”。这种人生境界更加纯粹而快乐。 2、课后第一题讨论合作完成: 课文是从哪几方面来论“趣”的?明确:1)求知上要有“趣”2)启发心智上要知“趣”3)教育读书上能知“趣” “人生快事莫如趣……”,这趣是与名利色权无关的。作者认为可以与好奇心相通。兴趣决定了态度,态度决定了结果,结果决定了价值。

古今中外,因兴趣火花而点燃成功之火的事例不胜枚举。袁隆平就是因上中学时学校组织同学参观农场,农场里满地的红花绿果使他极为兴奋,对农学产生了极大的兴趣,于是考取了西南农学院,成为一名农学家。

只有“趣”,才能迸发出一种强烈的力量,推动前行的脚步,每个人都应该找到属于自己心中的那份趣,那份不染尘埃、源于真实的向往,能够让我们体会到人生轻盈却厚重的价值。 ★趣与学问:学问有成、科学进步因为有趣; 这趣有多方面内涵,“人有人趣……”名利色权都可以把人弄得神魂不定,只有趣字,是有益身心的。名利色权是缚在人身上的茧,厚厚的一层,迷离了清澈的眼神,束缚了自由的思想。尽管看上去丰腴肥美,却终究难逃作茧自缚的命运。

林语堂笔下的趣是绿色的,是在拂去了喧嚣与尘埃之后最纯粹的心灵之色,是充满激情却永远不会疲惫的灵魂之色,是强烈却含蓄、疯狂却儒雅、充满行动力却始终温和恬淡的自然之色。只有在趣的支持下,我们才能真正为生命而奔走,为旁人不屑的琐事而快乐,为心中的那一片温热而燃烧自己。“痴人、趣人”定是中了世间最幸福的毒,废寝忘食也乐此不疲。这才是人生的真正意义。 ★趣与心知:启发心知、有益身心需要靠趣;★趣与教育:动了灵机、豁然开朗必须知趣;

徐志摩的例子实是针砭现代的机械教育,提倡教育要“动了灵机”。“灵犀一点通……就顿然妙悟”,这境界可不是一般人、也不是任何人都能达到的。

但启迪灵性的确应成为教育的目标,当你对某一事物恍然大悟、茅塞顿开时,便会发觉其万分有趣,此后便会对其爱不释手、加紧钻研,极有可能成就很深的造诣。教育,重于思悟而不是受考试分数的机械教育。或许,科科满分的才华远不如墨香满林的意境能衡量一个人的智慧。教育,当用灵气代替机械,用快乐代替苦楚。 ★趣与读书:废寝忘食、读书成器全都凭趣。

真正的学者,不知道什么叫磨练,也不知什么叫苦学,他们只是爱好书籍,情不自禁地一直读下去。只要有了读书的乐趣,时间和地点就不成问题了,一个人有读书的心境,校内校外、世间上有没有学校,他都会读书。

一个人如果不爱好读书,那一年四季都有不读书的理由:春天不是读书天,夏日炎炎最好眠,等到秋来冬又至,不如等待到来年。所以大凡有成就的专家学者,必是享受过读书的乐趣的,那些读书论钟点的人,必定永不成器。 大度乐观、知足常乐、积极、洒脱、无功利心。作者充分肯定大禹治水、墨子摩顶放踵并不是为了名利而是为了理想和信仰,有积极向上的精神;“只怕利禄熏心,就失了人的本性。能够通脱自喜,做到适可而止,便是贤人。”这是作者人生境界和艺术境界的追求;对于“趣”的理解,更显作者的随性、旷达与纯粹。 探究品味3、从文章可以看出作者怎样的人生态度?梁启超说:“趣味是生活的原动力。” “一个人麻木,那人便成了没趣的人,一个民族麻木,那民族便成了没趣的民族。”可见,“趣”是一个人乃至一个民族具有活力与精神的内在要素。林语堂关于‘趣“的论述,对于今天倡导灵气、智慧、幽默等民族品质与精神,具有十分重要的现实意义。 探究品味4、本文论述的问题有什么现实意义?归纳主题《论趣》这篇散文,站在“通脱自喜”、“适可而止”的人生高度,从求知、启发心智、读书三个方面,解读了人生的“趣”,主张我们去寻此“趣”,加强思想文化修养。

主旨句:人生快事莫如趣。品语言林语堂的散文富有哲理性、知识性和趣味性,请从课文中画出,并做具体分析。示例:

我看见只有两条船。

老天爷,实在只有两条船。一条叫名,一条叫利。

赏析:这个说法我们不能不佩服它的精妙,南北来往的船舶,熙熙攘攘众生,无不为了这名,这利。借助故事的形式,将世相概括得如此恰当,既叫人恍然大悟,又叫人拍案叫绝。 大禹治水,手足胼胝,三过其门而不入,不见得是为名为利吧。墨子摩顶放踵,而利天下,就显然不为名利。

赏析:这段话信手拈来如顺手推舟,却打捞了几千年的中国文化,让人回味无穷,大禹治水 三过家门而不入的伟岸,墨子摩顶放踵而利天下的兼爱,无不让人敬仰。这简单的一句话饱含知识渊博,文化的厚重,让人获益匪浅。文段1知识性 我看见至少有四条船叫做名、利、色、权。世上熙熙攘攘为这四事。

赏析:作者显然比乾隆的扈从概括得更准确,顺水推舟地将世上困扰人心的事实巧妙而诙谐地说了出来,自然而有趣,我们读着有味,品着有理,嚼着有趣。文段2哲理性趣味性 人有人趣,物有物趣,自然景物有天趣。顾凝远论画,就是以天趣、物趣、人趣包括一切。能够潇洒出群,静观宇宙人生,知趣了才可以画画。名、利、色、权都可以把人弄得神魂不定。只是这趣字,是有益身心的。

赏析:作者对趣的阐释就像是智者喝茶品人生,淡定从容,而让人顿悟。顾凝远论画讲究兴致, “当兴致未来,腕不能运时”不能作画,林语堂随手采摘的这朵历史浪花就非常恰当而将趣字讲深,讲透,讲明,让人信服。文段3哲理性 据里考克说,剑桥的教育就是这样的,导师一礼拜请你到他家谈学问。就是靠一只烟斗,一直向你冒烟,冒到把你的灵魂冒出火来。与君一席话,胜读十年书,就是这个意思。

赏析:作者将导师和学生的谈话说得妙趣横生,我们不难想象,拿着这烟斗,喷着冒烟,这导师是如何拷问这学生的。其中因不明而怒,无知而怯,明而悦,悟而喜,种种滋味随这个特别的“冒”字浮现而出。文段4趣味性 全文总结 中国自古就有“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”的古训,爱因斯坦亦有“兴趣是最好的老师”的名言。

《论趣》这篇散文,本身就很有“趣味”,通俗晓畅,娓娓道来。作者以丰富的知识、敏捷的思维和行文中不时冒出的思想火花,给人以美的享受,在“闲适”中透出一股健康向上的气息。林语堂一生的成功与快乐皆由“趣”字而来,他为我们做出了榜样,其人其文随性旷达、无拘无束。我们在感受他的文风与为人的同时,也要反思自己的生活。要摆脱名、利、色、权的诱惑,以“趣”作为自己的行为动机,只有这样,在人生的旅途上,我们才不会因找不到方向而迷惘。特别是对于学习而言,只有在学中发现乐趣、培养乐趣、发展乐趣,我们才能有更大的收获。希望大家学习完这篇文章后,能受到启发,做一个有趣味的人,让自己的生活更加快乐,人生更加精彩!

对 联★生活百态,世事无常,知趣者不攻心钻营,

而怀一份热忱,为目标奉献青春;

命运如水,奔涌不息,知乐者不投机取巧,

而凭一份智慧,为理想奋斗终生。

★放下名利,辞别樊笼,卸去几缕牵挂;

拾起乐趣,走访天涯,闯出一份潇洒。 请继续思考:林语堂所言“趣”与我们玩电玩、三国杀之“趣”是否一回事?

我们应该做一个有高级趣味的人,有人生崇高的追求和艺术的境界。

王小波说:个性的独立,自由的思想才是获得有趣生活的前提。林语堂的幽默 林语堂是著名幽默大师,生性幽默,以致他的风度,他倡导的文学风格与他的创作,都具有幽默的特点,每次演讲也是妙语迭出,常常赢得满堂喝彩,所以,他被人们称为“幽默大师”一点也不过分。 鲁 迅广州的一些进步青年创办的“南中国”文学社,希望鲁迅(1881—1936年)给他们的创刊号撰稿。鲁迅说:“文章还是你们自己先写好,我以后再写,免得人说鲁迅来到广州就找青年来为自己捧场了。” 青年们说:“我们都是穷学生,如果刊物第一期销路不好,就不一定有力量出第二期了。” 鲁迅风趣而又严肃地说:“要刊物销路好也很容易,你们可以写文章骂我,骂我的刊物也是销路好的。 他人的幽默事故 30年代,某些作家的主观主义毛病很厉害。一次,有人请鲁迅谈谈这一问题。鲁迅一开始笑而不答,过了一会儿,讲了两个故事:

金扁担

有个农民,每天都得挑水。一天,他忽然想起,皇帝用什么挑水吃的呢?自己又接着回答:一定用金扁担。

吃柿饼

有个农妇,一天清晨醒来,觉得饿。她想,皇后娘娘该是怎样享福的呢?一定是一觉醒来就叫: “大姐,拿一个柿饼来吃吃。”1934年,国民党北平市长袁良下令禁止男女同学,男女同泳。 鲁迅先生听到这件事,对几个青年朋友说:“男女不准同学、同泳,那男女一同呼吸空气,淆乱乾坤,岂非比同学同泳更严重!袁良市长不如索性再下一道命令,今后男女出门,各戴一个防毒面具。既免空气流通,又不抛头露面。这样;每个都是,喏!喏!”

说着,鲁迅先生把头微微后仰,用手模拟着防毒面具的管子。

大家被鲁迅先生的言谈动作逗得哈哈大笑。 胡 适 中国现代著名学者胡适(1891—1962年)是属兔子的,他的夫人江冬秀是属老虎的,胡适常开玩笑说:“兔子怕老虎。” 当时就流传了胡适怕老婆的笑话。

有一次,巴黎的朋友寄给胡适十几个法国的古铜币,因钱上有“PTT”三个字母,读起来谐音正巧为“怕太太”。胡适与几个怕太太的朋友开玩笑说:“如果成立一个‘怕太太协会’,这些铜币正好用来做会员的证章。” 他人的幽默事故胡适经常到大学里去讲演。有一次,在某大学,讲演中他常引用孔子、孟子、孙中山先生的话。引用时,他就在黑板上写: “孔说”,“孟说”,“孙说”。

最后,他发表自己的意见时,竟引起了哄堂大笑,原来他写的是:

“胡说”。

爱因斯坦的一位女朋友,给他打电话。末了要求爱因斯坦把她的电话号码记下来,以便以后通电话。

“我的电话号码很长,挺难记。”

“说吧,我听着。”爱因斯坦并没有拿起笔。“24361。” “这有什么难记的?”爱因斯坦说,

“两打与十九的平方,我记住了。” *这号码怎么记?* 他人的幽默事故马克·吐温来到法国一个小城市旅行并作演讲,一天,他独自到理发店去理发。

“先生,您好像刚从外国来?”

“是的,我是第一次来这个地方。”

“您真是走运,因为马克·吐温先生也在这里,今天晚上您可以去听他演讲。” “啊,那太好了。”

“先生,您有入场券吗?” “还没有。”

“这可太遗憾了!”理发师耸耸肩膀,把双手一摊,惋惜地说:“那您只好从头到尾站着听了。因为那里不会有空座位。”

“对,”这位幽默大师说,“和马克·吐温在一起可真糟糕,他一演讲我就只能站着。” 他人的幽默事故有一次,马克·吐温应邀赴宴。 席间,他对一位夫人说:“您太漂亮了,夫人。”? 不料,那夫人却说:“可是,很遗憾,我却不能用同样的话来回答您。”?

头脑机敏、言辞犀利的马克·吐温笑着说: “这没关系,你也可以像我一样说假话。”? *怎么说一样的话* 他人的幽默事故

2.感知作者所追求的人生境界。?

3.体会文章语言风格。重点:

1.理解“趣”的含义,并能够从中得到有益的启示。?

2.了解林语堂及其写作风格。?

难点?:

对作者人生态度的把握。梁启超认为:“趣味是活的原动力。趣味丧掉,生活便成了无意义。”

法国罗丹则说:“艺术也是趣味。”

可见,生活包括文学艺术,离不开趣味。

林语堂(1895-1976)原名林和乐、林玉堂,福建龙溪人,著名幽默大师。我国现代著名学者、散文家、小说家。

“两脚踏中西文化,一心评宇宙文章;挚爱故国不泥古,乐享生活不流俗。”可谓是林语堂一生为人治学的真实写照。 “幽默大师”的笑话

有一次有位著名学者,到一所大学去参观,参观后,校长请他到大餐厅和学生们共餐。校长认为这是一次难得的机会,就临时请他和学生讲几句话。他虽然喜爱演讲,但碰到饭后被人拉去作临时演讲,则是深恶痛绝。于是他说,诸位,我讲一个小笑话,助助消化——古罗马时代,皇帝常指派手下将活人投到斗兽场中给野兽吃掉,他就在撕吃活人的撕心裂肺的喊叫中和淋漓的鲜血中观赏。有一天,皇帝命令将一个人关进斗兽场,让一头狮子去吃。这人见了狮子,并不害怕。他走近狮子,在它耳边轻轻说了几句话,只见那狮子掉头就走,不去吃它了。 接触作者 皇帝见了,十分奇怪。他想,大约是这头狮子肚中不饥,胃口不好,见了活人都懒得吃。于是,他命令放出一只饿虎来。饿虎两眼放着凶光扑过来,那人依然不怕。他又走到老虎近旁,向它耳语了一番。那只虎也灰溜溜地逃走了。皇帝目睹一切,觉得难以置信,他想,这个人到底有什么法术令狮子饿虎不吃他呢?他将那人召来盘问:“你究竟向那狮子、老虎说了些什么话,使它们掉头而去呢?”那人不慌不忙地说:“其实很简单,我只是提醒它们,吃掉我当然很容易,可是吃了以后你得开口说话,演讲一番。”说罢就坐下了。哗,顿时全场掌声雷动,得一个满堂彩!校长却弄得啼笑皆非。 接触作者 林语堂 “有话就说,说完就走”

1936年在美国纽约举办了第一届全美书展,这个书展是由《纽约时报》和“全国书籍出版者协会”共同主办的。主办者安排了一个作家演讲的项目,林语堂也在被请之列。当时,他的《吾国吾民》等书正高居畅销书榜首,他的名字正风靡美国读书界。美国读者正欲一睹他的风采。 轮到他演讲的时候,他不慌不忙地走上讲台,以风趣幽默、机智俏皮的口吻纵谈了他的东方人的人生观和他的写作经验。那天,他一反他在欧美大众场合着西装的习惯,打扮得像在国内一样,不像美国读者预先期望的那样留一把大胡子、长一颗大脑袋,也足以表现出东方民族自然逍遥、无拘无束的精神。热心的听众被他娴熟的英语、雄辩的口才以及俏皮的演讲所折服,不断报以热烈的掌声。大家听得正入神,他却卖了一个关子,收住语气说:“中国哲人的作风是:有话就说,说完就走。” 说完,他拾起了他的烟斗,挥了挥他的长袖,飘然而去。 接触作者 接触作者 第一堂课的“长生果”

他的性格中充满了东方民族的睿智和机警,又具有自然逍遥、无拘无束的精神。林语堂在东吴大学法学院兼英文课时,开学第一天,上课了半天,他还没有来,学生们翘首以望。他来了,却带着鼓鼓的一个包。登上讲台,打开他的包,里面装的却是带壳的花生。他把花生分送给学生,课堂变成了茶馆。接下来他开始讲吃花生的道理:“吃花生必吃带壳的,一切味道与风趣,全在剥壳,剥壳愈有劲,花生米愈有味道。”接着,他转了话题:“花生米又叫长生果。诸君第一天上课,请吃我的长生果。祝诸君长生不老!以后我上课不点名,愿诸君吃了长生果,更有长性子,不要逃学,则幸甚幸甚,三生有幸。”学生们哄堂大笑,于是教室里一片剥花生壳的声音。然后,林语堂宣布下课,夹起皮包飘然而去。 林语堂不但文章好,而且言谈风趣

有一次,纽约某林氏宗亲会邀请他演讲,希望借此宣扬林氏祖先的光荣事迹。这种演讲吃力不讨好,因为不说些夸赞祖先的话,同宗会失望; 若是太过吹嘘,又有失学人风范。

当时,他不慌不忙地上台说:“我们姓林的始祖,据说是有商朝的比干丞相,这在《封神榜》里提到过;英勇的有《水浒传》里的林冲;旅行家有《镜花缘》里的林之洋;才女有《红楼梦》里的林黛玉。另外还有美国大总统林肯,独自驾飞机越大西洋的林白,可说人才辈出。”林语堂这一段简短的精采演讲,令台下的宗亲雀跃万分,禁不住鼓掌叫好。

然而,我们细细体会他的话,就会发现他所谈的都是小说中虚构的人物,或是与林氏毫无关系的美国人,并没有对本姓祖先进行吹嘘,诚然幽默可喜,不愧为是中国的“幽默大师”。 接触作者 林语堂介绍: 1912年入上海圣约翰大学,毕业后在清华大学任教。1919年秋赴美哈佛大学文学系。1922 年获文学硕士学位。同年转赴德国入莱比锡大学,专攻语言学。1923年获博士学位后回国,任北京大学教授、北京女子师范大学教务长和英文系主任。1924年后为《语丝》主要撰稿人之一。1926年到厦门大学任文学院长。1927年任外交部秘书 .林语堂介绍:1924 -1930年,周作人和鲁迅编辑《语丝》,林语堂自《语丝》创刊不久即加入进这个团体,是《语丝》的重要作者,他和鲁迅都属于语丝派,二人是亲密的朋友。此时,他们立场观点一致,相互声援,与现代评论派和段祺瑞政府作斗争,积极进行对旧文化、旧思想的批判。

1932年林语堂主办了一份当时颇受欢迎的刊物《论语》(半月刊)。在创刊号上,林语堂宣称“论语发刊以提倡幽默为目标”,把“幽默”视为办该刊的宗旨,并在多篇文章中倡导闲适笔调,他和鲁迅的分歧渐渐变得突出,鲁迅和左翼文坛开始对他不满并展开了批评。 1934年创办《人间世》,1935年创办《宇宙风》,提倡“以自我为中心,以闲适 为格凋”的小品文。1935年后,在美国用英文写《吾国与吾民》、《京华烟云》、《风声鹤唳》等文化著作和长篇小说。 1934年《我的话·杂说》有五则对联:道理参透是幽默,性灵解脱有文章。

两脚踏东西文化,一心评宇宙文章。

对面只有知心友,两旁俱无碍目人。

胸中自有青山在,何必随人看桃花?

邻现在可行之乐,补平生未读之书。

四十不惑之年所作。林语堂介绍:1944年曾一度回国到重庆讲学。1945年赴新加坡筹建南洋大学,任校长。1952年在美 国与人创办《天风》杂志。1966年定居台湾。1967年受聘为香港中文大学研究教授。1975 年被推举为国际笔会副会长。1976年在香港逝世。 1、船舶

2、扈从

3、胼胝

4、癖嗜

5、掮客

bó 大船

hù 随从

pián zhī 趼(jiǎn)子

pǐshì 癖好,嗜好

qián 替人介绍买卖,从中赚取佣金的人。也常喻指投机者。积累基础知识摩顶放踵:

熙熙攘攘:

鞠躬尽瘁:

利禄熏心:适可而止:一尘不染:从头顶到脚跟都擦伤了。形容不辞劳苦,不顾身体。

形容人来人往,非常热闹。

指恭敬谨慎,竭尽心力。

钱财和爵禄迷住了心窍。

到了适当的程度就停止(指做事不过分)。泛指人品纯洁,丝毫没沾染坏习气。知其然而不

知其所以然:

超凡入圣:

穷理至尽:

蒙昧无知:

索然寡味:

灵机一动:

与君一夕话:

灵犀一点通:

举一反三:

废寝忘餐:超出凡人,达到圣人境界。指人的造诣深。

穷尽天下一切道理。反:推论。比喻做事懂得一部分就可以推知其余。形容善于学习,能够由此及彼。蒙昧:没有文化知识,落后愚昧。形容没有文化知识,不明事理。知道是这样,但是不知道为什么是这样。这里强调目的性不强。没有意味,没有兴趣。

灵机:灵动的心机。指突然想出主意或办法来。和对方一晚上的谈话,胜过自己读十年的书。灵犀:有灵性的犀牛。相传犀牛是一种灵兽,它的角上有条白纹,从角尖通向头脑,感应灵敏。喻指彼此心领神会,心意相通。顾不得睡觉,忘记了吃饭。形容做事专心致志。 整体把握 1、标题是“论趣”在作者看来, “趣”是什么?“还有一种知其然而不知其所以然的行为动机,叫做趣。”“好奇心就是趣。”有的地方作“趣味”解,如天趣、物趣、人趣等。整体把握2、文章第几段才提到“趣”?明确:第4段才提到“趣”。 3、前三个自然段写的是什么?明确:文章开头引用“乾隆游江南”的传说,引出所要议论的话题:对名、利、色、权的看法。——理结构总结:根据以下结构划分提示,用一句话概括各部分段落大意。第一部分(1~3自然段)第二部分(4~7自然段) 由乾隆游江南的故事诙谐地道出人生一切活动动机在于名、利、色、权。 从各个方面谈“趣”。 整体把握2、以此为例体会林语堂散文的特点: 林语堂文章写的很散,常常是拉拉扯扯 ,纵笔真书.有的有主旨,有的没有主旨,只有一个谈话范围.-----读他的文章,就像海中拾贝,不在乎把握全篇,将那些散落各处的好东西收拾起来就够了.这里要点在散而不破,杂而不芜,漫而不长.

故林语堂的散文一篇有一篇的格式,一篇有一篇的写法,千姿百态.结构多很随便,也找不出起伏,勾色,呼应等的痕迹,只流动着自然的韵律,散发出粗扑的气息。这是属于林语堂自己的气息,“个人笔调” 。

探究赏析

1、题目为“论趣”,为什么文章不直接论趣而先谈论“名利色权”呢?有什么作用? ——前三个自然段似与“趣”无关,其实并非闲笔,而是由“趣事”引入引论,与下文的论趣构成对比,突出“四事”(名、利、色、权)的强目的性和“趣”的随性而发。 先谈追名逐利是人生的一种普遍现象,只要不利禄熏心,失了本性似也无可非议,进而引出区别于这种人生状态的另一种人生境界更加可贵。单纯因为“趣”而读书、做学问可以克服万难而自得其乐,是“人生快事”。这种人生境界更加纯粹而快乐。 2、课后第一题讨论合作完成: 课文是从哪几方面来论“趣”的?明确:1)求知上要有“趣”2)启发心智上要知“趣”3)教育读书上能知“趣” “人生快事莫如趣……”,这趣是与名利色权无关的。作者认为可以与好奇心相通。兴趣决定了态度,态度决定了结果,结果决定了价值。

古今中外,因兴趣火花而点燃成功之火的事例不胜枚举。袁隆平就是因上中学时学校组织同学参观农场,农场里满地的红花绿果使他极为兴奋,对农学产生了极大的兴趣,于是考取了西南农学院,成为一名农学家。

只有“趣”,才能迸发出一种强烈的力量,推动前行的脚步,每个人都应该找到属于自己心中的那份趣,那份不染尘埃、源于真实的向往,能够让我们体会到人生轻盈却厚重的价值。 ★趣与学问:学问有成、科学进步因为有趣; 这趣有多方面内涵,“人有人趣……”名利色权都可以把人弄得神魂不定,只有趣字,是有益身心的。名利色权是缚在人身上的茧,厚厚的一层,迷离了清澈的眼神,束缚了自由的思想。尽管看上去丰腴肥美,却终究难逃作茧自缚的命运。

林语堂笔下的趣是绿色的,是在拂去了喧嚣与尘埃之后最纯粹的心灵之色,是充满激情却永远不会疲惫的灵魂之色,是强烈却含蓄、疯狂却儒雅、充满行动力却始终温和恬淡的自然之色。只有在趣的支持下,我们才能真正为生命而奔走,为旁人不屑的琐事而快乐,为心中的那一片温热而燃烧自己。“痴人、趣人”定是中了世间最幸福的毒,废寝忘食也乐此不疲。这才是人生的真正意义。 ★趣与心知:启发心知、有益身心需要靠趣;★趣与教育:动了灵机、豁然开朗必须知趣;

徐志摩的例子实是针砭现代的机械教育,提倡教育要“动了灵机”。“灵犀一点通……就顿然妙悟”,这境界可不是一般人、也不是任何人都能达到的。

但启迪灵性的确应成为教育的目标,当你对某一事物恍然大悟、茅塞顿开时,便会发觉其万分有趣,此后便会对其爱不释手、加紧钻研,极有可能成就很深的造诣。教育,重于思悟而不是受考试分数的机械教育。或许,科科满分的才华远不如墨香满林的意境能衡量一个人的智慧。教育,当用灵气代替机械,用快乐代替苦楚。 ★趣与读书:废寝忘食、读书成器全都凭趣。

真正的学者,不知道什么叫磨练,也不知什么叫苦学,他们只是爱好书籍,情不自禁地一直读下去。只要有了读书的乐趣,时间和地点就不成问题了,一个人有读书的心境,校内校外、世间上有没有学校,他都会读书。

一个人如果不爱好读书,那一年四季都有不读书的理由:春天不是读书天,夏日炎炎最好眠,等到秋来冬又至,不如等待到来年。所以大凡有成就的专家学者,必是享受过读书的乐趣的,那些读书论钟点的人,必定永不成器。 大度乐观、知足常乐、积极、洒脱、无功利心。作者充分肯定大禹治水、墨子摩顶放踵并不是为了名利而是为了理想和信仰,有积极向上的精神;“只怕利禄熏心,就失了人的本性。能够通脱自喜,做到适可而止,便是贤人。”这是作者人生境界和艺术境界的追求;对于“趣”的理解,更显作者的随性、旷达与纯粹。 探究品味3、从文章可以看出作者怎样的人生态度?梁启超说:“趣味是生活的原动力。” “一个人麻木,那人便成了没趣的人,一个民族麻木,那民族便成了没趣的民族。”可见,“趣”是一个人乃至一个民族具有活力与精神的内在要素。林语堂关于‘趣“的论述,对于今天倡导灵气、智慧、幽默等民族品质与精神,具有十分重要的现实意义。 探究品味4、本文论述的问题有什么现实意义?归纳主题《论趣》这篇散文,站在“通脱自喜”、“适可而止”的人生高度,从求知、启发心智、读书三个方面,解读了人生的“趣”,主张我们去寻此“趣”,加强思想文化修养。

主旨句:人生快事莫如趣。品语言林语堂的散文富有哲理性、知识性和趣味性,请从课文中画出,并做具体分析。示例:

我看见只有两条船。

老天爷,实在只有两条船。一条叫名,一条叫利。

赏析:这个说法我们不能不佩服它的精妙,南北来往的船舶,熙熙攘攘众生,无不为了这名,这利。借助故事的形式,将世相概括得如此恰当,既叫人恍然大悟,又叫人拍案叫绝。 大禹治水,手足胼胝,三过其门而不入,不见得是为名为利吧。墨子摩顶放踵,而利天下,就显然不为名利。

赏析:这段话信手拈来如顺手推舟,却打捞了几千年的中国文化,让人回味无穷,大禹治水 三过家门而不入的伟岸,墨子摩顶放踵而利天下的兼爱,无不让人敬仰。这简单的一句话饱含知识渊博,文化的厚重,让人获益匪浅。文段1知识性 我看见至少有四条船叫做名、利、色、权。世上熙熙攘攘为这四事。

赏析:作者显然比乾隆的扈从概括得更准确,顺水推舟地将世上困扰人心的事实巧妙而诙谐地说了出来,自然而有趣,我们读着有味,品着有理,嚼着有趣。文段2哲理性趣味性 人有人趣,物有物趣,自然景物有天趣。顾凝远论画,就是以天趣、物趣、人趣包括一切。能够潇洒出群,静观宇宙人生,知趣了才可以画画。名、利、色、权都可以把人弄得神魂不定。只是这趣字,是有益身心的。

赏析:作者对趣的阐释就像是智者喝茶品人生,淡定从容,而让人顿悟。顾凝远论画讲究兴致, “当兴致未来,腕不能运时”不能作画,林语堂随手采摘的这朵历史浪花就非常恰当而将趣字讲深,讲透,讲明,让人信服。文段3哲理性 据里考克说,剑桥的教育就是这样的,导师一礼拜请你到他家谈学问。就是靠一只烟斗,一直向你冒烟,冒到把你的灵魂冒出火来。与君一席话,胜读十年书,就是这个意思。

赏析:作者将导师和学生的谈话说得妙趣横生,我们不难想象,拿着这烟斗,喷着冒烟,这导师是如何拷问这学生的。其中因不明而怒,无知而怯,明而悦,悟而喜,种种滋味随这个特别的“冒”字浮现而出。文段4趣味性 全文总结 中国自古就有“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”的古训,爱因斯坦亦有“兴趣是最好的老师”的名言。

《论趣》这篇散文,本身就很有“趣味”,通俗晓畅,娓娓道来。作者以丰富的知识、敏捷的思维和行文中不时冒出的思想火花,给人以美的享受,在“闲适”中透出一股健康向上的气息。林语堂一生的成功与快乐皆由“趣”字而来,他为我们做出了榜样,其人其文随性旷达、无拘无束。我们在感受他的文风与为人的同时,也要反思自己的生活。要摆脱名、利、色、权的诱惑,以“趣”作为自己的行为动机,只有这样,在人生的旅途上,我们才不会因找不到方向而迷惘。特别是对于学习而言,只有在学中发现乐趣、培养乐趣、发展乐趣,我们才能有更大的收获。希望大家学习完这篇文章后,能受到启发,做一个有趣味的人,让自己的生活更加快乐,人生更加精彩!

对 联★生活百态,世事无常,知趣者不攻心钻营,

而怀一份热忱,为目标奉献青春;

命运如水,奔涌不息,知乐者不投机取巧,

而凭一份智慧,为理想奋斗终生。

★放下名利,辞别樊笼,卸去几缕牵挂;

拾起乐趣,走访天涯,闯出一份潇洒。 请继续思考:林语堂所言“趣”与我们玩电玩、三国杀之“趣”是否一回事?

我们应该做一个有高级趣味的人,有人生崇高的追求和艺术的境界。

王小波说:个性的独立,自由的思想才是获得有趣生活的前提。林语堂的幽默 林语堂是著名幽默大师,生性幽默,以致他的风度,他倡导的文学风格与他的创作,都具有幽默的特点,每次演讲也是妙语迭出,常常赢得满堂喝彩,所以,他被人们称为“幽默大师”一点也不过分。 鲁 迅广州的一些进步青年创办的“南中国”文学社,希望鲁迅(1881—1936年)给他们的创刊号撰稿。鲁迅说:“文章还是你们自己先写好,我以后再写,免得人说鲁迅来到广州就找青年来为自己捧场了。” 青年们说:“我们都是穷学生,如果刊物第一期销路不好,就不一定有力量出第二期了。” 鲁迅风趣而又严肃地说:“要刊物销路好也很容易,你们可以写文章骂我,骂我的刊物也是销路好的。 他人的幽默事故 30年代,某些作家的主观主义毛病很厉害。一次,有人请鲁迅谈谈这一问题。鲁迅一开始笑而不答,过了一会儿,讲了两个故事:

金扁担

有个农民,每天都得挑水。一天,他忽然想起,皇帝用什么挑水吃的呢?自己又接着回答:一定用金扁担。

吃柿饼

有个农妇,一天清晨醒来,觉得饿。她想,皇后娘娘该是怎样享福的呢?一定是一觉醒来就叫: “大姐,拿一个柿饼来吃吃。”1934年,国民党北平市长袁良下令禁止男女同学,男女同泳。 鲁迅先生听到这件事,对几个青年朋友说:“男女不准同学、同泳,那男女一同呼吸空气,淆乱乾坤,岂非比同学同泳更严重!袁良市长不如索性再下一道命令,今后男女出门,各戴一个防毒面具。既免空气流通,又不抛头露面。这样;每个都是,喏!喏!”

说着,鲁迅先生把头微微后仰,用手模拟着防毒面具的管子。

大家被鲁迅先生的言谈动作逗得哈哈大笑。 胡 适 中国现代著名学者胡适(1891—1962年)是属兔子的,他的夫人江冬秀是属老虎的,胡适常开玩笑说:“兔子怕老虎。” 当时就流传了胡适怕老婆的笑话。

有一次,巴黎的朋友寄给胡适十几个法国的古铜币,因钱上有“PTT”三个字母,读起来谐音正巧为“怕太太”。胡适与几个怕太太的朋友开玩笑说:“如果成立一个‘怕太太协会’,这些铜币正好用来做会员的证章。” 他人的幽默事故胡适经常到大学里去讲演。有一次,在某大学,讲演中他常引用孔子、孟子、孙中山先生的话。引用时,他就在黑板上写: “孔说”,“孟说”,“孙说”。

最后,他发表自己的意见时,竟引起了哄堂大笑,原来他写的是:

“胡说”。

爱因斯坦的一位女朋友,给他打电话。末了要求爱因斯坦把她的电话号码记下来,以便以后通电话。

“我的电话号码很长,挺难记。”

“说吧,我听着。”爱因斯坦并没有拿起笔。“24361。” “这有什么难记的?”爱因斯坦说,

“两打与十九的平方,我记住了。” *这号码怎么记?* 他人的幽默事故马克·吐温来到法国一个小城市旅行并作演讲,一天,他独自到理发店去理发。

“先生,您好像刚从外国来?”

“是的,我是第一次来这个地方。”

“您真是走运,因为马克·吐温先生也在这里,今天晚上您可以去听他演讲。” “啊,那太好了。”

“先生,您有入场券吗?” “还没有。”

“这可太遗憾了!”理发师耸耸肩膀,把双手一摊,惋惜地说:“那您只好从头到尾站着听了。因为那里不会有空座位。”

“对,”这位幽默大师说,“和马克·吐温在一起可真糟糕,他一演讲我就只能站着。” 他人的幽默事故有一次,马克·吐温应邀赴宴。 席间,他对一位夫人说:“您太漂亮了,夫人。”? 不料,那夫人却说:“可是,很遗憾,我却不能用同样的话来回答您。”?

头脑机敏、言辞犀利的马克·吐温笑着说: “这没关系,你也可以像我一样说假话。”? *怎么说一样的话* 他人的幽默事故