23《马说》课件统编版语文八年级下册

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

导入

伯乐本是神话中掌管天马的神仙。春秋时秦人孙阳因为善于相马,世人就称他为伯乐。

据说,有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山。在小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈;尾巴下垂,皮肤也受了伤;浑身冒汗,汗水淋漓,在山坡上艰难吃力地爬行还是拉不上去。伯乐见了,就下了自己的车,挽住千里马伤心流泪,并且脱下自己的麻布衣服盖在千里马身上。千里马低下头吐气,仰头长鸣,嘶叫声直达云霄,这是在感激伯乐体贴它啊。

导入

伯乐哭马,缘自他识马、爱马。为千里马大才小用而气不愤、鸣不平,已属不易;伯乐举荐九方皋(九方皋,春秋时相马家。别名九方歅,九方堙。九方皋曾受伯乐推荐,为秦穆公相马三个月。他相马看重内在精华,不求表面,注重它的本质,去掉它的现象,只注意那应该审察研究的方面,抛弃了那不必审察的方面。),则进一步表现了他不仅善相马,而且专识人、长辨才,并勇于举荐,如此更显难能可贵。

马说

韩愈

学习目标

1、了解作者及相关文学常识,积累文言词语。

2、掌握托物寓意的写法,领会课文的行文逻辑。

3、了解封建统治者不识人才、埋没人才的昏庸,认识到在今天的优越条件下,要努力使自己成为有用之才。

走近作者

韩愈:字退之,南阳 (现在河南南阳县)人,唐代著名文学家、思想家,是唐宋散文八大家之一。出身于封建官僚家庭,韩氏先人原是昌黎 (今属河北)的大族,因而他常常自称昌黎韩愈,世称韩昌黎。他的作品集叫做《昌黎先生集》他多次被贬官降职,很受压抑。他的散文创作实践也体现了这种精神。他是我国文学史上杰出的散文家之一。

作者简介

韩愈(768——824),字退之,河南河阳人,唐代文学家,散文尤其著名,有“文起八代之衰”的美誉,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。作品都收在《昌黎先生集》里。

韩愈其人有杰出才华,可他的政途却多坎坷,请看下表:

(1)贞元11—16年,韩愈初登仕途,曾三次上书宰相求擢用,“而志不得通”。但仍声明自己“有忧天下之心”。

(2)贞元19年,上书言京畿百姓穷困,请求减免赋税,被贬为阳山县令。

(3)元和14年,韩愈上书著名的《谏迎佛骨表》,几招杀身之祸。

坎坷的仕途,致使其一生心情抑郁,“年未四十,而视茫茫,而发苍苍,而齿牙动摇。”

写作背景

这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢(zhuó)用,终未被采纳。当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

《马说》解题

说,是古代一种文体。可以说明议论,也可以记叙事物,但都是用来阐述作者对各种问题的见解。托物寓意的一种体裁。

“说”就是谈谈的意思,《马说》从字面上可以解作“说马”、“论马”、“谈马” 。

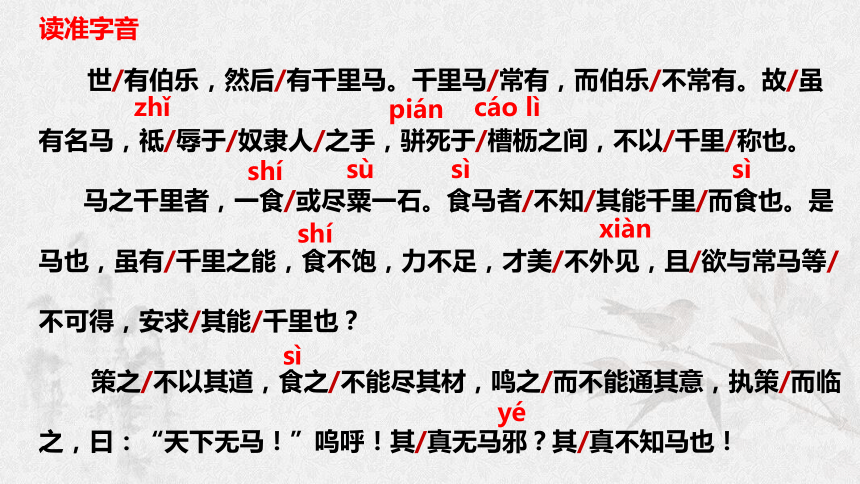

世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗/辱于/奴隶人/之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里/称也。

马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知/其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其/真无马邪?其/真不知马也!

zhǐ

pián

cáo lì

sù

sì

yé

xiàn

sì

sì

shí

shí

读准字音

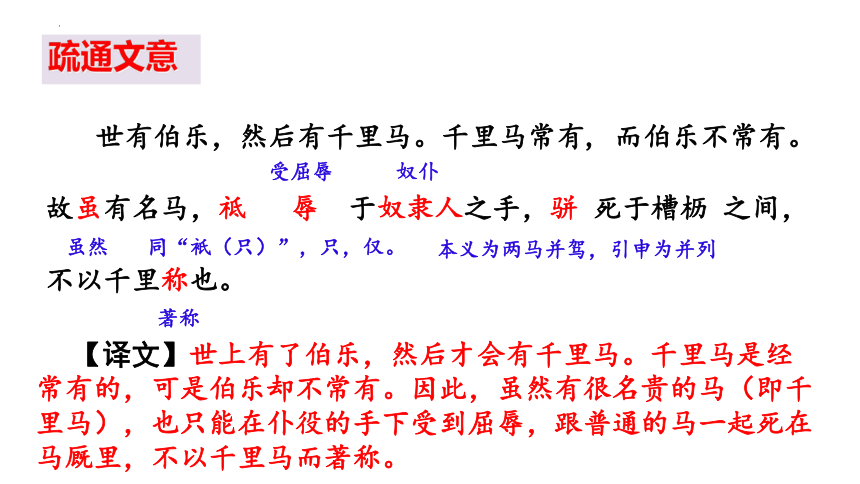

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。

故虽有名马,祗 辱 于奴隶人之手,骈 死于槽枥 之间,

不以千里称也。

同“衹(只)”,只,仅。

本义为两马并驾,引申为并列

著称

虽然

受屈辱

【译文】世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不常有。因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不以千里马而著称。

奴仆

疏通文意

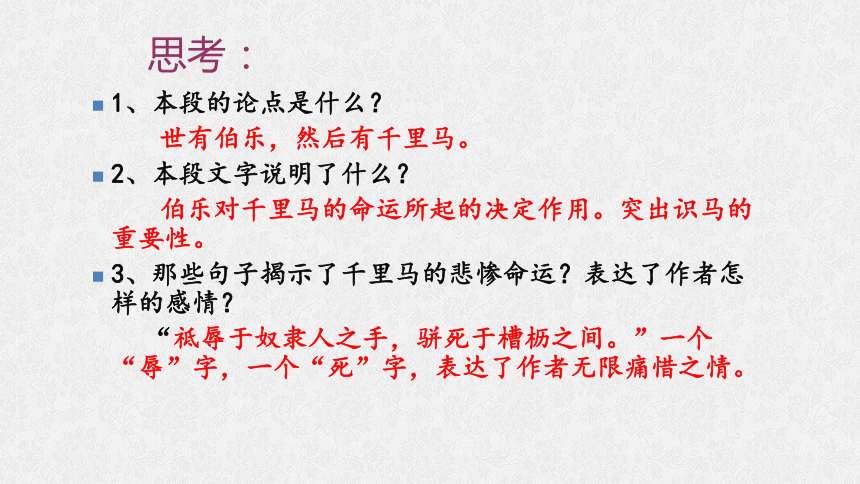

思考:

1、本段的论点是什么?

世有伯乐,然后有千里马。

2、本段文字说明了什么?

伯乐对千里马的命运所起的决定作用。突出识马的重要性。

3、那些句子揭示了千里马的悲惨命运?表达了作者怎样的感情?

“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。”一个“辱”字,一个“死”字,表达了作者无限痛惜之情。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

吃一次

有时

同“饲”,喂。

此,这

虽然

吃

才能和美好的素质

同“现”,表现

犹,尚且

等同,一样

怎么

【译文】日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质就表现不出来,想要和普通的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢

第二段说明了什么

文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因

“且欲与常马等不可得,安求其能千里也?”表达了作者什么感情?

分析千里马被埋没的原因,进一步说明,千里马没有遇到伯乐,无法施展才华。

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”

思考:

对千里马命运的惋惜,对食马者的讽刺。

策 之不 以 其 道,食 之 不能 尽 其 材,鸣 之而不能 通 其意, 执 策 而 临 之,曰:“天下无马!” 呜呼! 其 真无马 邪? 其 真不知马也。

用马鞭驱赶

感叹词,唉

通晓

面对

加强诘问语气

加强感叹语气

按照

正确的方法

代指千里马

竭尽

才能、才干

马鞭

拿,握

语气词,吗

【译文】鞭策它,不按照正确的方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭站在它的面前,说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗?是他们真不识得千里马啊!

1、本段的主要内容是什么?

讽刺“食马者”的浅薄无知。

2、本段哪句话既照应开头,又点明了本文的主旨?

“其真无马邪?其真不知马也。”

3、本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

思考:

4、本段表达出了作者怎样的感情?

对人才埋没的愤懑之情

指出千里马被埋没的原因食马者不知其能千里而食也

第一段

提出论点:

世有伯乐,

然后有千里马

正面论证

千里马常有,而伯乐不常有

反面论证

故虽有名马…...

不以千里称也。

第二段

进一步从反面论证:

内容梳理

第三段

痛斥执策者的愚蠢

勾画执策者狂妄无知的形象

作者厉声反诘执策者,表达中心:其真不知马

归纳全文

全文共151字,写法灵活,讲究文采,言辞华丽,是一篇寓言式杂文,借伯乐和千里马为喻,对在位者的不能识别人才,表达了强烈的愤慨。

1、本文用“伯乐”“千里马”“食马者”分别比喻什么?

2、本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

问题探究

千里马:喻人才

伯乐:喻能识别人才的人

食马者:喻不能识别人才的统治者

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。

3、作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了怎样的思想感情?

怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情,对统治者埋没、摧残人才进行讽刺和控诉。

4、这是一种怎样的写作方法?

这是运用托物寓意的写法

写作手法—托物寓意

这种写法的一个显著特点是:寓深刻思想于具体形象之中。

例如用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来描绘千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它才能被埋没的原因,激发人们的不平感,也表达了当时千万个才能之士的悲愤。又如用“策之不以其道…… 天下无马”来刻画“食马者”的浅薄愚妄,更具嘲讽作用。

全文主旨:

本文以伯乐和千里马为喻,对封建统治者埋没、摧残人才的行为进行了强烈的讽刺和控诉,也表达作者怀才不遇(壮志难酬)的愤懑心情。

拓展延伸一:

①了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生!

——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

②僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

——陆 游《十一月四日风雨大作》

③人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

——李 白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

⑴在你学过的古诗文中,你收集到了哪

些怀才不遇的古人及其诗句?

A.韩愈怀才不遇写文章

B.苏秦悬梁刺股苦读书

C.毛遂大胆自荐求重用

D.陶潜归隐田园乐悠悠

⑵你还知道哪些怀才不遇的古人?

⑶如果你怀才不遇,你会学哪位古人?

拓展延伸一:

②不同意,我认为“千里马”自身素质更重要。千里马应具备自我推销的能力,不应一味等待伯乐赏识,应主动创造机遇。

在当今社会,你认为“千里马”应该具备怎样的素质?作者把千里马不能千里归罪于食马者,你是否同意作者的观点?

答:①“千里马”应具有渊博的知识、良好的心理素质、顽强的毅力、乐观的态度,更要有毛遂自荐的勇气,能创造并抓住机遇。

拓展延伸二:

读完本文后,你认为伯乐应具备怎样的才能?联系自己的读书实际,列举一位大家熟悉的伯乐,并用简洁的语言概括他的事迹。

①齐桓公发现并重用管仲,成就了霸业。

答:伯乐必须具备知人善任的才能,任人唯贤,要善于发现并重用人才。

②秦孝公任用商鞅进行改革,使秦国强盛起来,称雄于六国。

③刘备三顾茅庐,重用诸葛亮,开创了三国鼎立的局面。

拓展延伸二:

老师寄语:

我们在学习生活中,不能马马虎虎、心猿意马、走马观花,更不能指鹿为马、溜须拍马,成为害群之马。路遥知马力,日久见人心。所以说话就要一言既出,驷马难追。有了缺点错误,赶快悬崖勒马,马上改正。从现在起,只要我们勤奋学习,发扬龙马精神,马不停蹄、快马加鞭,相信大家今后都能成为千里马,前途一马平川,事事马到成功!

找出句中的通假字并解释:

邪:通“耶”,表疑问,相当于“吗”。

食:通“饲”,喂养。

见:通“现”,表现、显现。

材:通“才”,才能,能力。

1、食马者不知其能千里而食也。

2、才美不外见。

3、食之不能尽其材。

4、其真无马邪?

一词多义:

才能,能力

能够

用鞭子打,这里指驱使

马鞭

助词“的”

代词,指“千里马”

助词,无意义

虽有千里之能 ( )

安求其能千里也( )

策之不以其道( )

执策而临之 ( )

骈死于槽枥之间( )

策之不以其道 ( )

鸣之不能通其意( )

恐怕

一词多义:

鸣之而不能通其意( )

执策而临之 ( )

食不饱,力不足( )

食之不能尽其材( )

其真无马邪 ( )

其真不知马也( )

表转折的连词 ,但是

表承接的连词 ,不译

吃,动词

通“饲”,喂养,动词

难道

字词解释:

1、骈死于槽枥之间 【 】

2、一食或尽粟一石 【 】

3、执策而临之 【 】

4、且欲与常马等不可得【 】

【 】

5、只辱于奴隶人之手 【 】

6、虽有千里之能 【 】

词类活用:

1、策之不以其道

名词活用为动词,用鞭子打,驱使

两马并驾

有时

到(它)跟前

犹,尚且

等同,一样

虽然

只是

特殊句式:

1、倒装句:

马之千里者( )

2、反问句:

①安求其能千里也?

②其真无马邪?

定语后置

再见

导入

伯乐本是神话中掌管天马的神仙。春秋时秦人孙阳因为善于相马,世人就称他为伯乐。

据说,有一匹千里马拉着沉重的盐车翻越太行山。在小道上,马蹄用力挣扎,膝盖跪屈;尾巴下垂,皮肤也受了伤;浑身冒汗,汗水淋漓,在山坡上艰难吃力地爬行还是拉不上去。伯乐见了,就下了自己的车,挽住千里马伤心流泪,并且脱下自己的麻布衣服盖在千里马身上。千里马低下头吐气,仰头长鸣,嘶叫声直达云霄,这是在感激伯乐体贴它啊。

导入

伯乐哭马,缘自他识马、爱马。为千里马大才小用而气不愤、鸣不平,已属不易;伯乐举荐九方皋(九方皋,春秋时相马家。别名九方歅,九方堙。九方皋曾受伯乐推荐,为秦穆公相马三个月。他相马看重内在精华,不求表面,注重它的本质,去掉它的现象,只注意那应该审察研究的方面,抛弃了那不必审察的方面。),则进一步表现了他不仅善相马,而且专识人、长辨才,并勇于举荐,如此更显难能可贵。

马说

韩愈

学习目标

1、了解作者及相关文学常识,积累文言词语。

2、掌握托物寓意的写法,领会课文的行文逻辑。

3、了解封建统治者不识人才、埋没人才的昏庸,认识到在今天的优越条件下,要努力使自己成为有用之才。

走近作者

韩愈:字退之,南阳 (现在河南南阳县)人,唐代著名文学家、思想家,是唐宋散文八大家之一。出身于封建官僚家庭,韩氏先人原是昌黎 (今属河北)的大族,因而他常常自称昌黎韩愈,世称韩昌黎。他的作品集叫做《昌黎先生集》他多次被贬官降职,很受压抑。他的散文创作实践也体现了这种精神。他是我国文学史上杰出的散文家之一。

作者简介

韩愈(768——824),字退之,河南河阳人,唐代文学家,散文尤其著名,有“文起八代之衰”的美誉,与柳宗元同为“古文运动”倡导者,是“唐宋八大家”之首。世称韩昌黎,谥号“文”,又称韩文公,官至吏部侍郎,故又称韩吏部。作品都收在《昌黎先生集》里。

韩愈其人有杰出才华,可他的政途却多坎坷,请看下表:

(1)贞元11—16年,韩愈初登仕途,曾三次上书宰相求擢用,“而志不得通”。但仍声明自己“有忧天下之心”。

(2)贞元19年,上书言京畿百姓穷困,请求减免赋税,被贬为阳山县令。

(3)元和14年,韩愈上书著名的《谏迎佛骨表》,几招杀身之祸。

坎坷的仕途,致使其一生心情抑郁,“年未四十,而视茫茫,而发苍苍,而齿牙动摇。”

写作背景

这篇《马说》大约作于贞元十一年至十六年间。这时,韩愈初登仕途,很不得志。他曾三次上书宰相求擢(zhuó)用,终未被采纳。当时奸佞当权,政治黑暗,有才能之士不受重视,所以他有“伯乐不常有”之叹。

《马说》解题

说,是古代一种文体。可以说明议论,也可以记叙事物,但都是用来阐述作者对各种问题的见解。托物寓意的一种体裁。

“说”就是谈谈的意思,《马说》从字面上可以解作“说马”、“论马”、“谈马” 。

世/有伯乐,然后/有千里马。千里马/常有,而伯乐/不常有。故/虽有名马,祗/辱于/奴隶人/之手,骈死于/槽枥之间,不以/千里/称也。

马之千里者,一食/或尽粟一石。食马者/不知/其能千里/而食也。是马也,虽有/千里之能,食不饱,力不足,才美/不外见,且/欲与常马等/不可得,安求/其能/千里也?

策之/不以其道,食之/不能尽其材,鸣之/而不能通其意,执策/而临之,曰:“天下无马!”呜呼!其/真无马邪?其/真不知马也!

zhǐ

pián

cáo lì

sù

sì

yé

xiàn

sì

sì

shí

shí

读准字音

世有伯乐,然后有千里马。千里马常有, 而伯乐不常有。

故虽有名马,祗 辱 于奴隶人之手,骈 死于槽枥 之间,

不以千里称也。

同“衹(只)”,只,仅。

本义为两马并驾,引申为并列

著称

虽然

受屈辱

【译文】世上有了伯乐,然后才会有千里马。千里马是经常有的,可是伯乐却不常有。因此,虽然有很名贵的马(即千里马),也只能在仆役的手下受到屈辱,跟普通的马一起死在马厩里,不以千里马而著称。

奴仆

疏通文意

思考:

1、本段的论点是什么?

世有伯乐,然后有千里马。

2、本段文字说明了什么?

伯乐对千里马的命运所起的决定作用。突出识马的重要性。

3、那些句子揭示了千里马的悲惨命运?表达了作者怎样的感情?

“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间。”一个“辱”字,一个“死”字,表达了作者无限痛惜之情。

马之千里者,一食或尽粟一石。食马者不知其能千里而食也。是马也,虽有千里之能,食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得,安求其能千里也?

吃一次

有时

同“饲”,喂。

此,这

虽然

吃

才能和美好的素质

同“现”,表现

犹,尚且

等同,一样

怎么

【译文】日行千里的马,一顿有时能吃下一石粮食。喂马的人不懂得要根据它日行千里的本领来喂养它。(所以)这样的马,虽有日行千里的能耐,却吃不饱,力气不足,它的才能和美好的素质就表现不出来,想要和普通的马一样尚且办不到,又怎么能要求它日行千里呢

第二段说明了什么

文中哪些句子可以体现千里马不能日行千里的原因

“且欲与常马等不可得,安求其能千里也?”表达了作者什么感情?

分析千里马被埋没的原因,进一步说明,千里马没有遇到伯乐,无法施展才华。

“食不饱,力不足,才美不外见,且欲与常马等不可得”

思考:

对千里马命运的惋惜,对食马者的讽刺。

策 之不 以 其 道,食 之 不能 尽 其 材,鸣 之而不能 通 其意, 执 策 而 临 之,曰:“天下无马!” 呜呼! 其 真无马 邪? 其 真不知马也。

用马鞭驱赶

感叹词,唉

通晓

面对

加强诘问语气

加强感叹语气

按照

正确的方法

代指千里马

竭尽

才能、才干

马鞭

拿,握

语气词,吗

【译文】鞭策它,不按照正确的方法,喂它,却不能让它竭尽才能,它鸣叫,却不能通晓它的意思,(反而)拿着马鞭站在它的面前,说:“天下没有千里马!”唉!真的没有千里马吗?是他们真不识得千里马啊!

1、本段的主要内容是什么?

讽刺“食马者”的浅薄无知。

2、本段哪句话既照应开头,又点明了本文的主旨?

“其真无马邪?其真不知马也。”

3、本段中通过哪些语言来体现食马者的浅薄愚妄?

策之不以其道,食之不能尽其材,鸣之而不能通其意,执策而临之,曰:“天下无马!”

思考:

4、本段表达出了作者怎样的感情?

对人才埋没的愤懑之情

指出千里马被埋没的原因食马者不知其能千里而食也

第一段

提出论点:

世有伯乐,

然后有千里马

正面论证

千里马常有,而伯乐不常有

反面论证

故虽有名马…...

不以千里称也。

第二段

进一步从反面论证:

内容梳理

第三段

痛斥执策者的愚蠢

勾画执策者狂妄无知的形象

作者厉声反诘执策者,表达中心:其真不知马

归纳全文

全文共151字,写法灵活,讲究文采,言辞华丽,是一篇寓言式杂文,借伯乐和千里马为喻,对在位者的不能识别人才,表达了强烈的愤慨。

1、本文用“伯乐”“千里马”“食马者”分别比喻什么?

2、本文通篇不离千里马,难道只是说“马”吗?

问题探究

千里马:喻人才

伯乐:喻能识别人才的人

食马者:喻不能识别人才的统治者

借千里马难遇伯乐,最终被埋没,对埋没人才的现状作了揭露。

3、作者借“千里马”不遇“伯乐”的遭遇,寄托了怎样的思想感情?

怀才不遇、壮志难酬的愤懑心情,对统治者埋没、摧残人才进行讽刺和控诉。

4、这是一种怎样的写作方法?

这是运用托物寓意的写法

写作手法—托物寓意

这种写法的一个显著特点是:寓深刻思想于具体形象之中。

例如用“祗辱于奴隶人之手,骈死于槽枥之间”来描绘千里马的遭遇,用“食不饱,力不足,才美不外见”来揭示它才能被埋没的原因,激发人们的不平感,也表达了当时千万个才能之士的悲愤。又如用“策之不以其道…… 天下无马”来刻画“食马者”的浅薄愚妄,更具嘲讽作用。

全文主旨:

本文以伯乐和千里马为喻,对封建统治者埋没、摧残人才的行为进行了强烈的讽刺和控诉,也表达作者怀才不遇(壮志难酬)的愤懑心情。

拓展延伸一:

①了却君王天下事,赢得生前身后名。

可怜白发生!

——辛弃疾《破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之》

②僵卧孤村不自哀,尚思为国戍轮台。

——陆 游《十一月四日风雨大作》

③人生在世不称意,明朝散发弄扁舟。

——李 白《宣州谢朓楼饯别校书叔云》

⑴在你学过的古诗文中,你收集到了哪

些怀才不遇的古人及其诗句?

A.韩愈怀才不遇写文章

B.苏秦悬梁刺股苦读书

C.毛遂大胆自荐求重用

D.陶潜归隐田园乐悠悠

⑵你还知道哪些怀才不遇的古人?

⑶如果你怀才不遇,你会学哪位古人?

拓展延伸一:

②不同意,我认为“千里马”自身素质更重要。千里马应具备自我推销的能力,不应一味等待伯乐赏识,应主动创造机遇。

在当今社会,你认为“千里马”应该具备怎样的素质?作者把千里马不能千里归罪于食马者,你是否同意作者的观点?

答:①“千里马”应具有渊博的知识、良好的心理素质、顽强的毅力、乐观的态度,更要有毛遂自荐的勇气,能创造并抓住机遇。

拓展延伸二:

读完本文后,你认为伯乐应具备怎样的才能?联系自己的读书实际,列举一位大家熟悉的伯乐,并用简洁的语言概括他的事迹。

①齐桓公发现并重用管仲,成就了霸业。

答:伯乐必须具备知人善任的才能,任人唯贤,要善于发现并重用人才。

②秦孝公任用商鞅进行改革,使秦国强盛起来,称雄于六国。

③刘备三顾茅庐,重用诸葛亮,开创了三国鼎立的局面。

拓展延伸二:

老师寄语:

我们在学习生活中,不能马马虎虎、心猿意马、走马观花,更不能指鹿为马、溜须拍马,成为害群之马。路遥知马力,日久见人心。所以说话就要一言既出,驷马难追。有了缺点错误,赶快悬崖勒马,马上改正。从现在起,只要我们勤奋学习,发扬龙马精神,马不停蹄、快马加鞭,相信大家今后都能成为千里马,前途一马平川,事事马到成功!

找出句中的通假字并解释:

邪:通“耶”,表疑问,相当于“吗”。

食:通“饲”,喂养。

见:通“现”,表现、显现。

材:通“才”,才能,能力。

1、食马者不知其能千里而食也。

2、才美不外见。

3、食之不能尽其材。

4、其真无马邪?

一词多义:

才能,能力

能够

用鞭子打,这里指驱使

马鞭

助词“的”

代词,指“千里马”

助词,无意义

虽有千里之能 ( )

安求其能千里也( )

策之不以其道( )

执策而临之 ( )

骈死于槽枥之间( )

策之不以其道 ( )

鸣之不能通其意( )

恐怕

一词多义:

鸣之而不能通其意( )

执策而临之 ( )

食不饱,力不足( )

食之不能尽其材( )

其真无马邪 ( )

其真不知马也( )

表转折的连词 ,但是

表承接的连词 ,不译

吃,动词

通“饲”,喂养,动词

难道

字词解释:

1、骈死于槽枥之间 【 】

2、一食或尽粟一石 【 】

3、执策而临之 【 】

4、且欲与常马等不可得【 】

【 】

5、只辱于奴隶人之手 【 】

6、虽有千里之能 【 】

词类活用:

1、策之不以其道

名词活用为动词,用鞭子打,驱使

两马并驾

有时

到(它)跟前

犹,尚且

等同,一样

虽然

只是

特殊句式:

1、倒装句:

马之千里者( )

2、反问句:

①安求其能千里也?

②其真无马邪?

定语后置

再见

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读