11《核舟记》课件

图片预览

文档简介

(共52张PPT)

核

魏学洢

舟

记

学习目标

1.疏通文意,掌握重点字词和句式。(重点)

2.梳理文章内容,学习本文的结构方式和说明顺序。(重点)

3.了解我国古代雕刻技艺,感受中国艺术文化魅力。

微雕是微型雕刻的简称,是一种以刀代笔,以精小细微为特征的独具风格的艺术形式。雕刻时肉眼看不见,凭感觉运刀,靠经验完成创作,因而人们又称之为“神刻意雕”,作品具有“微中藏世界,石上读华章”之妙趣。

微雕艺术越来越为人们热爱,越来越被艺术家、鉴赏家、收藏家重视,世界上正在形成一股微雕艺术热。

知识链接

魏学洢(约1596—约1625),明朝末年散文家。字子敬,浙江嘉善(今浙江嘉兴)人。他的父亲是一代名臣,“东林前六君子”之一的魏大中,被阉党魏忠贤残害致死。魏学洢扶柩归乡,愤郁而亡,当时只有29岁。其一生短暂,未曾做官,好学善文,著有《茅檐集》。《核舟记》是其代表作,被清代张潮收入《虞初新志》。

魏学洢

(约1596—约1625)

作者简介

了解作品:《虞初新志》

《虞初新志》,明末清初中国文言短篇小说集。清初张潮编辑。收集明末清初人的文章,汇为一编,共20卷。不少篇章用小品文的笔调﹐写不平凡的人物故事﹐引人入胜。《虞初新志》中的代表作:《琵琶艺人》、《义虎计》、《八大山人传》、《毛女传》、《奇女子传》、《雷州太守》、《口技》、《核舟记》等。

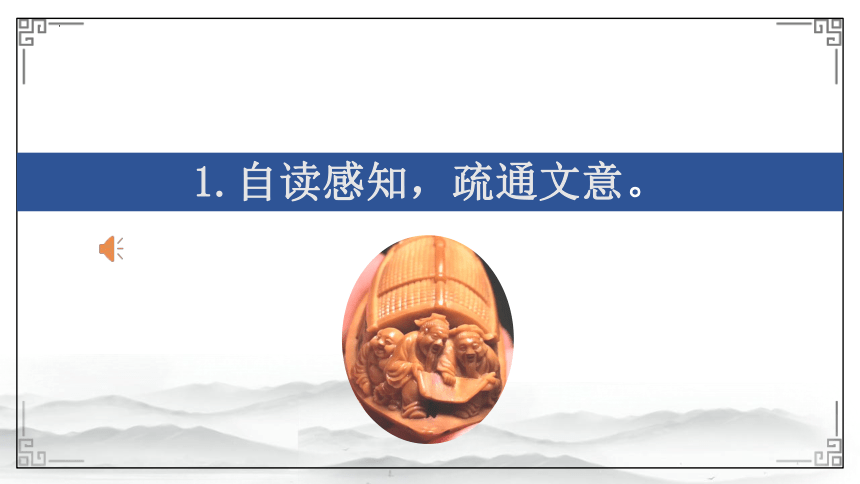

1.自读感知,疏通文意。

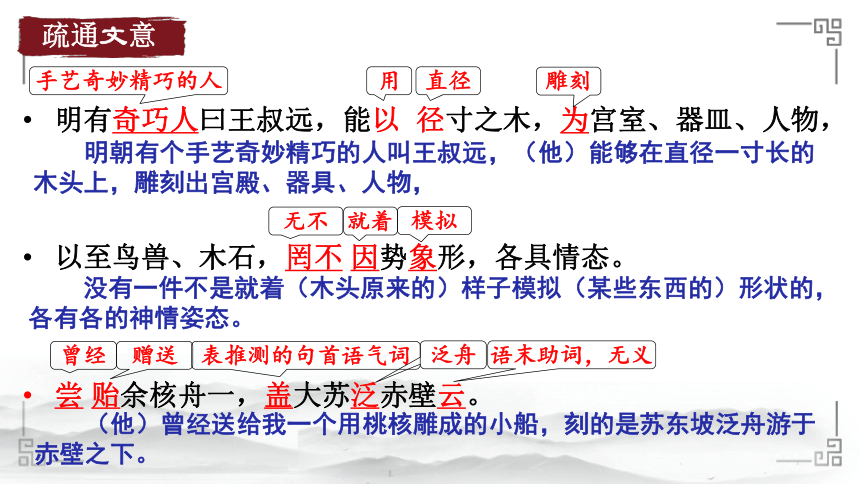

明有奇巧人曰王叔远,能以 径寸之木,为宫室、器皿、人物,

以至鸟兽、木石,罔不 因势象形,各具情态。

尝 贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

用

雕刻

无不

就着

模拟

表推测的句首语气词

手艺奇妙精巧的人

直径

泛舟

疏通文意

明朝有个手艺奇妙精巧的人叫王叔远,(他)能够在直径一寸长的木头上,雕刻出宫殿、器具、人物,

没有一件不是就着(木头原来的)样子模拟(某些东西的)形状的,各有各的神情姿态。

曾经

赠送

语末助词,无义

(他)曾经送给我一个用桃核雕成的小船,刻的是苏东坡泛舟游于赤壁之下。

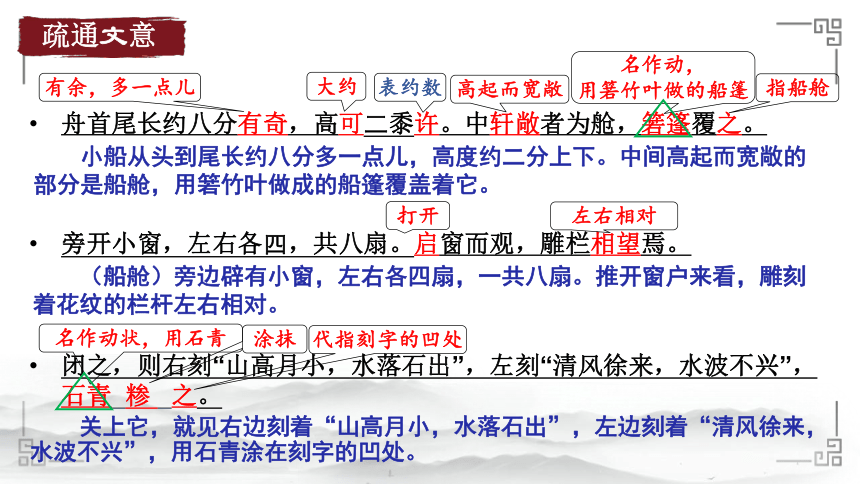

舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。

旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。

闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青 糁 之。

高起而宽敞

打开

名作动,

用箬竹叶做的船篷

有余,多一点儿

大约

表约数

指船舱

关上它,就见右边刻着“山高月小,水落石出”,左边刻着“清风徐来,水波不兴”,用石青涂在刻字的凹处。

小船从头到尾长约八分多一点儿,高度约二分上下。中间高起而宽敞的部分是船舱,用箬竹叶做成的船篷覆盖着它。

(船舱)旁边辟有小窗,左右各四扇,一共八扇。推开窗户来看,雕刻着花纹的栏杆左右相对。

左右相对

涂抹

名作动状,用石青

代指刻字的凹处

疏通文意

长:八分有奇

高:可二黍许

中轩敞者

旁开小舱,左右各四

清风徐来,水波不兴

《核舟记》模拟图

苏东坡、黄鲁直共同看着一幅手卷。东坡的右手拿着手卷的右端,左手抚着鲁直的背脊。

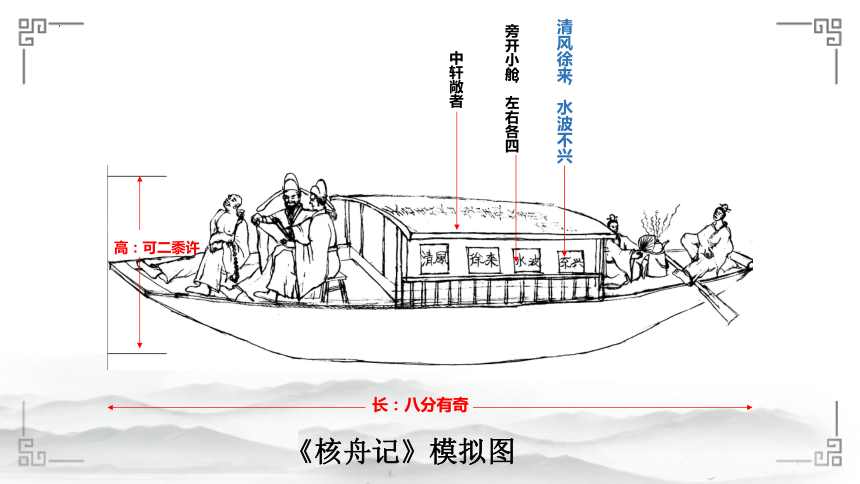

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。

苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。

鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。

位于

名作动,戴着高高的帽子

手卷的右端

好像

说话

名作动,长着浓密胡须

观看

手卷的左端

船头坐着三个人:中间戴着高高的帽子、长着浓密胡子的人是苏东坡,佛印坐在右边,黄鲁直坐在左边。

鲁直左手拿着手卷的左端,右手指着手卷,好像在说什么似的。

疏通文意

东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

佛印绝 类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚 之,珠可历历数也。

露出

东坡露出右脚,鲁直露出左脚,各自略微侧着身子,他们紧靠着的两膝,都隐蔽在手卷下边的衣褶里。

(他)平放着右膝,弯着右臂支撑在船上,而竖起他的左膝,左臂挂着念珠挨着左膝──念珠可以清清楚楚地数出来。

疏通文意

佛印极像弥勒菩萨,敞胸露怀,抬头仰望,神情跟苏、黄不相类似。

古:靠近

今:比较

极

像

古:类似

今:属于

抬头。矫:举

同“屈”,弯曲

支撑

代指竖起的左膝

挨、靠

平放

分明的样子

定语后置,“其相比两膝者”

中峨冠而多髯者

居左。左手执卷端,右手指卷,若有所语

居右。绝似弥勒,袒胸露乳,矫首昂视。神情与苏黄不属。

左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。

《核舟记》模拟图

东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,

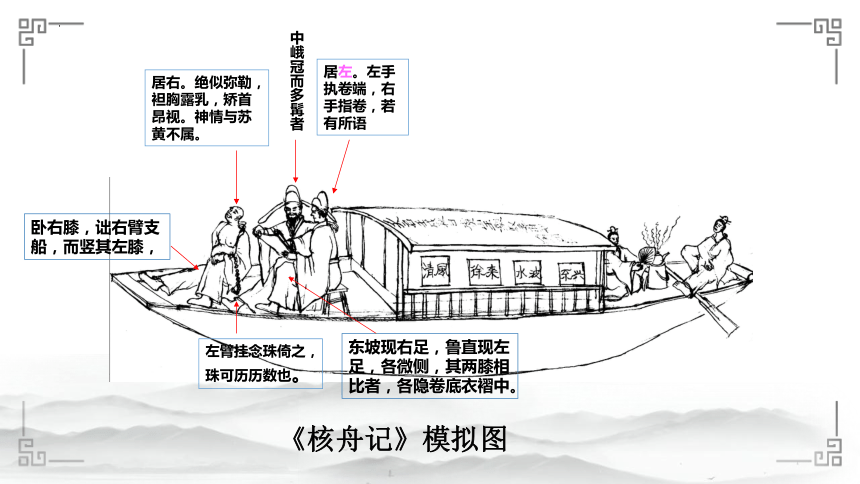

舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。

居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若 啸呼 状。

居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视 端 容 寂,若听茶声然。

船桨

撑船的人

样子

船尾横放着一支船桨。船桨的左右各有一个船工。

位于右边的船工梳着椎形发髻,仰着脸,左手靠着一根横木,右手扳着右脚趾,好像在大声喊叫的样子。

名作动,梳着锥形发髻

同“横”

大声呼叫

眼神

神情

安详

正视

扳着

位于左边的船工右手握着蒲葵扇,左手抚着茶炉,炉上有个壶,那个人的眼睛正视着(茶炉),神色平静,好像在听烧茶的声音。

疏通文意

舟尾横卧一楫

《核舟记》模拟图

居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若 啸呼 状。

居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视 端 容 寂,若听茶声然

其船背 稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,

虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。

又用 篆章一,文曰“初平山人”,其色丹。

那只船的顶部比较平,就在上面刻着作者的题款名字,文字是“天启壬戌秋日,

船顶

比较平

写、刻

是

清楚明白

刻

篆字图章

虞山王毅叔远甫刻”,(字迹)像蚊子的脚一样细小,笔画清楚明白,它的颜色是黑的。

还刻着篆书图章一枚,文字是“初平山人”,它的颜色是红的。

疏通文意

状语后置,“若蚊足细”

《核舟记》模拟图

其船背 稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。

又用篆章一,文曰“初平山人”,其色丹。

通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;

对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长曾不盈寸。

盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪 矣哉。

总计(在)一条船上,刻了人五个,窗八扇;刻了竹篷、船橹、炉子、茶壶、手卷、念珠各一件;

刻

和,连同

然而,可是

古:竟然

今:曾经

满

挑选

长而窄

加重惊叹语气

神奇

总共

对联、题名和篆文,刻的字共三十四个。可是计算它的长度竟不满一寸。

是挑选长而窄的桃核刻成的。啊,技艺也真神奇啊!

疏通文意

手倚一 衡木

同“横”,横着

一、通假字

疏通文意

字词积累

二、词类活用

1.椎髻仰面

2.石青糁之

3.箬蓬覆之。

4.石青糁之

5.中峨冠而多髯者为东坡

(梳着)椎形发髻,名作动

原意是煮熟的米粒,这里作动词,涂染的意思。

用箬蓬,名作状。

用石青,名作状。

名词用作动词,戴着高高的帽子

◆一词多义

奇

明有奇巧人曰王叔远

舟首尾长约八分有奇

形容词,奇妙

名词,零数、余数

可

高可二黍许

珠可历历数也

副词,大约

助动词,可以

端

东坡右手执卷端

其人视端容寂

名词,事物的一头

形容词,端正

云

盖大苏泛赤壁云

此中人语云

句末语气词,无实义

动词,说

《桃花源记》

而

启窗而观

中峨冠而多髯者为东坡

而计其长曾不盈寸

连词,表顺承

连词,表并列

连词,表转折

因

罔不因势象形

未若柳絮因风起

因往晓之

介词,顺着、就着

介词,趁、乘

连词,于是、就

有

明有奇巧人

为字共三十有四

有,与“无”相对

用于整数与零数之间

为

为宫室、器皿、人物

中轩敞者为舱

动词,做。这里指雕刻

动词,表判断,是

居

佛印居右

不可久居

动词,坐

动词,停留

语

如有所语

此中人语云

动词,说话

动词,告诉

绝

佛印绝类弥勒

哀转久绝

率妻子邑人来此绝境

副词,极、非常

动词,停止

形容词,与世隔绝的

足

东坡现右足

不足为外人道也

名词,脚

动词,值得

属

动词,类似

名词,类

神情与苏、黄不属

有良田、美池、桑竹之属

◆文言句式

倒装句:

中峨冠而多髯者为东坡

“为”表判断

判断句:

其两膝相比者

定语后置,即“其相比两膝者”

细若蚊足

状语后置,即“若蚊足细”

省略句:

则题名其上

省略介词“于”,即“则题名(于)其上”

卧右膝,诎右臂支船

省略主语,即“(佛印)卧右膝,诎右臂支船”

2.整体感知,理解内容。

本文的题目有一个“记”字,它与《桃花源记》《小石潭记》是不是同一种文体?从内容和对象,以及表达方式两个方面思考。

①从所“记”的对象和内容看:《桃花源记》《小石潭记》属游记类性质的记叙;《核舟记》作者“记”的是一艘“核舟”,是一件工艺品,属说明类性质的记叙。

②从表达方式看: 《桃花源记》《小石潭记》以记叙和描写为主,对主人公的经历进行记叙,对桃花源、小石潭中的环境、人物等作了细致刻画; 《核舟记》以说明为主,详细介绍说明核舟各部分构成。

整体感知

【大苏泛赤壁】

宋神宗元丰二年(1079年),苏轼被诬以诗诽谤朝廷,下狱。出狱后贬为黄州团练到使,实际是流放。

元丰五年,他曾两次到黄州城外的赤鼻矾游玩。并写下著名的前后《赤壁赋》。文中提到的“清风徐来,水波不兴”“山高月小,水落石出”,正是苏轼在这两次游览中见到的景象,是脍炙人口的名句。他游览山水以自娱,展现了旷达的胸襟。

回顾全文,抓住关键信息,为该核雕定制名片。

整体感知

名称

作者

原材料

尺寸

特点

雕刻人物

其他物件

大苏泛赤壁

王叔远

修狭的核桃

长约八分有奇,高可二黍许。

因势象形,各具情态;技亦灵怪

苏轼、鲁直(黄庭坚)、佛印、两童子

窗八;箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四

【作者周边】

明代微雕大师王叔远。据清代笔记记载:王叔远,常熟人,号初平山人,曾到过宁波,并创作了“微型木雕天封塔”。

1995年,在宁波镇海发现一枚桃核舟,核舟船篷一侧,有一明显的“明”字标志,“明”是王叔远的简称,其方位与魏学洢《核舟记》中记载的“其船背稍夷,则题名其上”的情况完全一致。经专家鉴定,此枚核舟为王叔远晚年作品。

概括段落大意,理清本文的说明顺序,并说说作者为什么不按照船头、中间、船尾的顺序一一介绍。

总

分

总

介绍王叔远的雕刻艺术

整体

介绍核舟长度、高度

局部

船舱

船头

船尾

船背

由主到次空间顺序

逻辑顺序

对核舟雕刻做分类统计

整体感知

为什么不按照先船头,再船中的船舱和船顶,后船尾的顺序一一介绍呢?

核舟中间的船舱部分是视觉上的“主体”。同时,窗上又刻有苏轼《赤壁赋》和《后赤壁赋》中写景的名句,可以使读者通过想象感知苏轼当年泛舟赤壁时的优美环境,营造整体闲静舒适的氛围,于是最先讲。

船头的苏东坡、黄鲁直、佛印是主要人物,所以接着讲;

船尾舟子是陪衬人物,故而稍后讲。

船顶上的题名、图章只是起到补充了解的作用,因此最后讲。

既有空间顺序,又有逻辑顺序

整体感知

结合上下文分析“尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云”这一句在文中的作用

引出全文说明介绍的对象:这句话明确指出了雕刻作品的主题——“大苏泛赤壁”,即苏轼游赤壁的图案,从而引出下文对核舟的详细描述 ;

呼应文章题目,为全文奠定了基础,引起读者的阅读兴趣;

重点研读

分析第二段的第一句话“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许”这句话用了什么说明方法?有什么作用?

用列数字的说明方法说明船体长度和高度,强调了核舟的小。因未经准确测量,使用了表示约数的“约”“有奇”“可”“许”,可见作者用语严密,很有分寸感,同时也表现了王叔远的高超技艺。

重点研读

(4)结合上下文思考雕刻者为什么在小窗上刻上“山高月小,水落石出”“清风徐来,水波不兴”这两句话?

这两句话分别出自苏轼的《后赤壁赋》和《赤壁赋》,写的是苏轼泛舟赤壁之所见、所感。

将它们刻在小窗上,既能通过小窗启闭景象的分别说明,使读者体会王叔远刀法的精细又能暗示核舟的背景、主题,照应第一段的“大苏泛赤壁”,使读者惊叹王叔远构思的奇巧。

重点研读

阅读第三段,说一说作者是如何描写核舟上的人物的?从几人的描写上可以看出什么?

“苏、黄共阅一手卷”、苏东坡“抚鲁直背”、鲁直“如有所语”,可以见出二人神情的专注、严肃,关系的密切。

“袒”“露”“视”“诎”“支”“挂”“倚”等一系列动词,活画出一个不拘礼节,放浪形骸的和尚形象。

重点研读

第四段,作者描述的舟子的神情动作渲染了一种什么氛围?

重点研读

①两个“舟子”虽神情各异,一个“若啸呼状”,显得悠闲自在;一个“视端容寂”,仿佛专注听“茶声”。但营造了一个共同的氛围——愉悦、轻松、活泼、自乐。

②再加上舟楫的“横卧”,更加展现出一种有楫等同无楫、有舟子等同无舟子的放任自流的情形。

③这样写,是为了使船尾之境与船头之景遥相呼应,实现对船首氛围的烘托。

作者介绍船背的时候只用了一小段文字,其中还详细的写了船背上刻的字,为什么作者会这么安排?

船背上的字提供了核舟的创作信息和作者的题名,增加了作品的历史价值和艺术性,同时也体现了作者对王叔远精湛技艺的赞美。

介绍船背只用了一小段文字,这样安排是为了突出“核舟”的主题,同时表现作者主次分明的写作技巧。

重点研读

(7)作者在前面已经详细介绍了核舟,为什么最后还要再次对船上的事物进行说明?

总括全文,“通计”舟上所刻人、窗及其他物品的数量和刻字的总数,又以“计其长曾不盈寸”呼应“八分有奇”,用以强调材料体积之小和雕刻的容量之大,然后用“嘻,技亦灵怪矣哉”作结,揭示中心,表达了对王叔远精湛的雕刻技艺的由衷赞叹。

重点研读

思考探究

1.明有 人曰王叔远。

2.技亦 矣哉!

文中有没有对王叔远雕刻技艺的水平进行评价?若有,请大家找出并齐读?

思考探究

你能在文中找出这位奇巧人的“奇巧”之处吗?并进行评价

⑴能以径寸之木,( )为宫室、器皿、人物、以至鸟兽、木石。( )罔不因势象形,各具情态。( )

所用材料体积小

雕刻物品种类多

构思巧妙,逼真形象。

(2)旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,闭之。( )

核舟上小窗开合自如

(3)佛印左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了。( )

细节描写,佛珠可数,文字笔画清楚,表现出刀法细,构思巧。

“长约八分有奇,高可二黍许。”

(4)居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

( )

动作、神态自然连贯,善于将静态的人物动态化,人物刻画栩栩如生

资料助读:

黍,去皮后叫黄米。黍是古人的计量单位,一黍长度叫一分,约等于0.32厘米。由此可知核舟的长度为0.32*8=2.56厘米,高为0.32*2=0.64厘米。

一、本文语言简洁、严密、生动,试结合下列句子做具体分析。

1.明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

2.舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

3.舟尾横卧一楫,楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

思考探究

1.明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

为了说明雕刻之能,先说尺寸之短,“径寸之木”,而后再说“为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石”,然后再进一步总结说“罔不因势象形,各具情态”。通过这样的三个层次,就将王叔远的“奇巧”充分介绍出来了。这样既以综述的笔触说明王叔远微雕艺术之高明,后文再以“尝贻余核舟一”,自然引出对核舟的具体介绍。

2.舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

使用了列数字的说明方法,说明船体的长度和高度, “舟首尾长约八分有奇,高可二黍许”,可见核舟确实很小;而且因未经准确测量,使用了表示约数的“约”“有奇”“可”“许”,可见作者语言准确

3.舟尾横卧一楫,楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

先列出“一楫”,以分出左右,引出二舟子,然后分别加以生动的说明介绍。居右者,呈现动态之美,因此先面部,后举止,重点在举止。居左者,呈现静态之美,先举止,后面容,重点在面容。一动一静,动静相宜,次序井然,神态毕出。

精读细研

文章结尾,作者为什么要统计“核舟”上的物品、文字的数目?

——使读者得出核舟容量大、所刻景物甚多的结论。再用“而计其长曾不盈寸”与之对比,使人们更强烈地感到这个玲珑剔透、精美绝伦的艺术品有巧夺天工之妙。以此突出雕刻精湛的技艺,自然引出下句的赞叹语句。与第一自然段相照应,突出中心。

二、古代汉语中数量词的表达方式与现代汉语有所不同,观察下列句子,说说你不同在哪里

(1)苏、黄共阅一手卷。

(2)舟尾横卧一楫。

(3)通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。

古代汉语量词系统不发达,数词直接与名词结合比较常见,翻译要补出。

古代汉语在整数和零数之间一般会加上一个“有”(同“又”)字。现代汉语里一般不用,翻译时删去。

关于数词和名词的搭配,若重点在名词上,名词一般放在数词后面,如例句中的“一手卷”“一楫”“一舟”;若重点在数词上,数词一般放在名词之后,如“人五”“窗八”等。现代汉语里也有数量词组在名词之后的现象,翻译时不必改换顺序。

思考探究

王叔远为什么要把“大苏泛赤壁”为主题的核舟送给魏学洢呢?魏学洢写下《核舟记》又有什么意图呢?请结合资料,思考问题。

【资料一】“大苏泛赤壁”:宋神宗元丰二年(1079年),苏轼被诬以诗诽谤朝廷,下狱。出狱后贬为黄州团练到使,实际是流放。元丰五年,他曾两次到黄州城外的赤鼻矾游玩。并写下著名的前后《赤壁赋》,文中提到的“清风徐来,水波不兴”“山高月小,水落石出”,正是苏轼在这两次游览中见到的景象,是脍炙人口的名句。他游览山水以自娱,展现了旷达的胸襟。

【资料二】 魏学洢(1596~1625),字子敬,明朝浙江嘉善人,明末天启年间著名的江南才子。明朝末年,社会动荡不安,政治腐败和社会矛盾日益加剧。其父亲魏大中在明熹宗时做“给事中”官,1625年,因上疏指责权奸魏忠贤结党树威,被逮捕下狱。魏学洢尽力营救其父,四处奔走呼告,但未成,其父被害死在狱中。魏学洢痛父冤枉,晨夕号泣,自己又受到阉党迫害,29岁病死狱中。魏学洢一生没做过官,生前好学善文,撰有《茅檐集》。(《核舟记》选自清朝人张潮编辑的《虞初新志》)

思考探究

王叔远刻的“大苏泛赤壁”故事有虚构成分:根据学者的研究,苏轼先后两次游赤壁时还没有见过黄庭坚,二人只有书信往来;当年佛印也并不在赤壁一带,而是远在长江下游的润州。因此,这三人不可能真的同游赤壁。你如何看待王叔远这样的虚构?

王叔远的虚构很合理。佛印、黄庭坚二人都是苏轼好友,黄庭坚还是苏门弟子,也是多次被贬官之人,自然容易与苏轼心灵相通;苏轼的思想中佛道气息浓厚,被贬官时更易倾心佛道,所以在虚构想象中,三人当然可以同游赤壁。王叔远对人物关系、神态的表现也很到位。佛印是和尚,任情自然。苏、黄都是书画诗文大家,一起欣赏手卷是很自然的事情,二人各执手卷一端,亲密和谐。苏抚黄背,是老师的慈爱;黄指而言,似向老师请教,人物关系表现得很恰当。

王叔远

雕刻“大苏泛赤壁”,借苏轼面对人生不如意时的旷达乐观,来劝慰魏学洢,鼓励他以豁达态度走出人生低谷,表现了浓厚的情谊。

魏学洢

写下文章记录王叔远的雕刻技艺,来表达对王叔远的感谢;

表达对王叔远高超雕刻技艺的赞美(不仅雕刻精美,更能通过雕刻展现人物精神气质);

个人的悲惨际遇与国家的江河日下中,表达对独立人格的追求,对“清风明月”的诗意生活的向往。

本文通过对我国明代的一件微雕作品——“核舟”的详细介绍,赞扬了雕刻者王叔远的高超技艺,表现了我国古代劳动人民的聪明才智及我国古代工艺美术的卓越成就。

概括主题

结构梳理

箬篷、小窗、

雕栏、对联

船舱

船头

佛印(右)矫首昂视

东坡(中)抚鲁直背

鲁直(左)如有所语

船尾

右舟子若啸呼状(动)

左舟子视端容寂(静)

奇巧(总)

长约八分有奇

高可二黍许(分)

灵怪(总)

构思巧妙

船背

题名、篆章

技术精湛

核舟记

同学们下课

核

魏学洢

舟

记

学习目标

1.疏通文意,掌握重点字词和句式。(重点)

2.梳理文章内容,学习本文的结构方式和说明顺序。(重点)

3.了解我国古代雕刻技艺,感受中国艺术文化魅力。

微雕是微型雕刻的简称,是一种以刀代笔,以精小细微为特征的独具风格的艺术形式。雕刻时肉眼看不见,凭感觉运刀,靠经验完成创作,因而人们又称之为“神刻意雕”,作品具有“微中藏世界,石上读华章”之妙趣。

微雕艺术越来越为人们热爱,越来越被艺术家、鉴赏家、收藏家重视,世界上正在形成一股微雕艺术热。

知识链接

魏学洢(约1596—约1625),明朝末年散文家。字子敬,浙江嘉善(今浙江嘉兴)人。他的父亲是一代名臣,“东林前六君子”之一的魏大中,被阉党魏忠贤残害致死。魏学洢扶柩归乡,愤郁而亡,当时只有29岁。其一生短暂,未曾做官,好学善文,著有《茅檐集》。《核舟记》是其代表作,被清代张潮收入《虞初新志》。

魏学洢

(约1596—约1625)

作者简介

了解作品:《虞初新志》

《虞初新志》,明末清初中国文言短篇小说集。清初张潮编辑。收集明末清初人的文章,汇为一编,共20卷。不少篇章用小品文的笔调﹐写不平凡的人物故事﹐引人入胜。《虞初新志》中的代表作:《琵琶艺人》、《义虎计》、《八大山人传》、《毛女传》、《奇女子传》、《雷州太守》、《口技》、《核舟记》等。

1.自读感知,疏通文意。

明有奇巧人曰王叔远,能以 径寸之木,为宫室、器皿、人物,

以至鸟兽、木石,罔不 因势象形,各具情态。

尝 贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云。

用

雕刻

无不

就着

模拟

表推测的句首语气词

手艺奇妙精巧的人

直径

泛舟

疏通文意

明朝有个手艺奇妙精巧的人叫王叔远,(他)能够在直径一寸长的木头上,雕刻出宫殿、器具、人物,

没有一件不是就着(木头原来的)样子模拟(某些东西的)形状的,各有各的神情姿态。

曾经

赠送

语末助词,无义

(他)曾经送给我一个用桃核雕成的小船,刻的是苏东坡泛舟游于赤壁之下。

舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。中轩敞者为舱,箬篷覆之。

旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,雕栏相望焉。

闭之,则右刻“山高月小,水落石出”,左刻“清风徐来,水波不兴”,石青 糁 之。

高起而宽敞

打开

名作动,

用箬竹叶做的船篷

有余,多一点儿

大约

表约数

指船舱

关上它,就见右边刻着“山高月小,水落石出”,左边刻着“清风徐来,水波不兴”,用石青涂在刻字的凹处。

小船从头到尾长约八分多一点儿,高度约二分上下。中间高起而宽敞的部分是船舱,用箬竹叶做成的船篷覆盖着它。

(船舱)旁边辟有小窗,左右各四扇,一共八扇。推开窗户来看,雕刻着花纹的栏杆左右相对。

左右相对

涂抹

名作动状,用石青

代指刻字的凹处

疏通文意

长:八分有奇

高:可二黍许

中轩敞者

旁开小舱,左右各四

清风徐来,水波不兴

《核舟记》模拟图

苏东坡、黄鲁直共同看着一幅手卷。东坡的右手拿着手卷的右端,左手抚着鲁直的背脊。

船头坐三人,中峨冠而多髯者为东坡,佛印居右,鲁直居左。

苏、黄共阅一手卷。东坡右手执卷端,左手抚鲁直背。

鲁直左手执卷末,右手指卷,如有所语。

位于

名作动,戴着高高的帽子

手卷的右端

好像

说话

名作动,长着浓密胡须

观看

手卷的左端

船头坐着三个人:中间戴着高高的帽子、长着浓密胡子的人是苏东坡,佛印坐在右边,黄鲁直坐在左边。

鲁直左手拿着手卷的左端,右手指着手卷,好像在说什么似的。

疏通文意

东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

佛印绝 类弥勒,袒胸露乳,矫首昂视,神情与苏、黄不属。

卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,左臂挂念珠倚 之,珠可历历数也。

露出

东坡露出右脚,鲁直露出左脚,各自略微侧着身子,他们紧靠着的两膝,都隐蔽在手卷下边的衣褶里。

(他)平放着右膝,弯着右臂支撑在船上,而竖起他的左膝,左臂挂着念珠挨着左膝──念珠可以清清楚楚地数出来。

疏通文意

佛印极像弥勒菩萨,敞胸露怀,抬头仰望,神情跟苏、黄不相类似。

古:靠近

今:比较

极

像

古:类似

今:属于

抬头。矫:举

同“屈”,弯曲

支撑

代指竖起的左膝

挨、靠

平放

分明的样子

定语后置,“其相比两膝者”

中峨冠而多髯者

居左。左手执卷端,右手指卷,若有所语

居右。绝似弥勒,袒胸露乳,矫首昂视。神情与苏黄不属。

左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。

《核舟记》模拟图

东坡现右足,鲁直现左足,各微侧,其两膝相比者,各隐卷底衣褶中。

卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝,

舟尾横卧一楫。楫左右舟子各一人。

居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若 啸呼 状。

居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视 端 容 寂,若听茶声然。

船桨

撑船的人

样子

船尾横放着一支船桨。船桨的左右各有一个船工。

位于右边的船工梳着椎形发髻,仰着脸,左手靠着一根横木,右手扳着右脚趾,好像在大声喊叫的样子。

名作动,梳着锥形发髻

同“横”

大声呼叫

眼神

神情

安详

正视

扳着

位于左边的船工右手握着蒲葵扇,左手抚着茶炉,炉上有个壶,那个人的眼睛正视着(茶炉),神色平静,好像在听烧茶的声音。

疏通文意

舟尾横卧一楫

《核舟记》模拟图

居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若 啸呼 状。

居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视 端 容 寂,若听茶声然

其船背 稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,

虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。

又用 篆章一,文曰“初平山人”,其色丹。

那只船的顶部比较平,就在上面刻着作者的题款名字,文字是“天启壬戌秋日,

船顶

比较平

写、刻

是

清楚明白

刻

篆字图章

虞山王毅叔远甫刻”,(字迹)像蚊子的脚一样细小,笔画清楚明白,它的颜色是黑的。

还刻着篆书图章一枚,文字是“初平山人”,它的颜色是红的。

疏通文意

状语后置,“若蚊足细”

《核舟记》模拟图

其船背 稍夷,则题名其上,文曰:“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了,其色墨。

又用篆章一,文曰“初平山人”,其色丹。

通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;

对联、题名并篆文,为字共三十有四。而计其长曾不盈寸。

盖简桃核修狭者为之。嘻,技亦灵怪 矣哉。

总计(在)一条船上,刻了人五个,窗八扇;刻了竹篷、船橹、炉子、茶壶、手卷、念珠各一件;

刻

和,连同

然而,可是

古:竟然

今:曾经

满

挑选

长而窄

加重惊叹语气

神奇

总共

对联、题名和篆文,刻的字共三十四个。可是计算它的长度竟不满一寸。

是挑选长而窄的桃核刻成的。啊,技艺也真神奇啊!

疏通文意

手倚一 衡木

同“横”,横着

一、通假字

疏通文意

字词积累

二、词类活用

1.椎髻仰面

2.石青糁之

3.箬蓬覆之。

4.石青糁之

5.中峨冠而多髯者为东坡

(梳着)椎形发髻,名作动

原意是煮熟的米粒,这里作动词,涂染的意思。

用箬蓬,名作状。

用石青,名作状。

名词用作动词,戴着高高的帽子

◆一词多义

奇

明有奇巧人曰王叔远

舟首尾长约八分有奇

形容词,奇妙

名词,零数、余数

可

高可二黍许

珠可历历数也

副词,大约

助动词,可以

端

东坡右手执卷端

其人视端容寂

名词,事物的一头

形容词,端正

云

盖大苏泛赤壁云

此中人语云

句末语气词,无实义

动词,说

《桃花源记》

而

启窗而观

中峨冠而多髯者为东坡

而计其长曾不盈寸

连词,表顺承

连词,表并列

连词,表转折

因

罔不因势象形

未若柳絮因风起

因往晓之

介词,顺着、就着

介词,趁、乘

连词,于是、就

有

明有奇巧人

为字共三十有四

有,与“无”相对

用于整数与零数之间

为

为宫室、器皿、人物

中轩敞者为舱

动词,做。这里指雕刻

动词,表判断,是

居

佛印居右

不可久居

动词,坐

动词,停留

语

如有所语

此中人语云

动词,说话

动词,告诉

绝

佛印绝类弥勒

哀转久绝

率妻子邑人来此绝境

副词,极、非常

动词,停止

形容词,与世隔绝的

足

东坡现右足

不足为外人道也

名词,脚

动词,值得

属

动词,类似

名词,类

神情与苏、黄不属

有良田、美池、桑竹之属

◆文言句式

倒装句:

中峨冠而多髯者为东坡

“为”表判断

判断句:

其两膝相比者

定语后置,即“其相比两膝者”

细若蚊足

状语后置,即“若蚊足细”

省略句:

则题名其上

省略介词“于”,即“则题名(于)其上”

卧右膝,诎右臂支船

省略主语,即“(佛印)卧右膝,诎右臂支船”

2.整体感知,理解内容。

本文的题目有一个“记”字,它与《桃花源记》《小石潭记》是不是同一种文体?从内容和对象,以及表达方式两个方面思考。

①从所“记”的对象和内容看:《桃花源记》《小石潭记》属游记类性质的记叙;《核舟记》作者“记”的是一艘“核舟”,是一件工艺品,属说明类性质的记叙。

②从表达方式看: 《桃花源记》《小石潭记》以记叙和描写为主,对主人公的经历进行记叙,对桃花源、小石潭中的环境、人物等作了细致刻画; 《核舟记》以说明为主,详细介绍说明核舟各部分构成。

整体感知

【大苏泛赤壁】

宋神宗元丰二年(1079年),苏轼被诬以诗诽谤朝廷,下狱。出狱后贬为黄州团练到使,实际是流放。

元丰五年,他曾两次到黄州城外的赤鼻矾游玩。并写下著名的前后《赤壁赋》。文中提到的“清风徐来,水波不兴”“山高月小,水落石出”,正是苏轼在这两次游览中见到的景象,是脍炙人口的名句。他游览山水以自娱,展现了旷达的胸襟。

回顾全文,抓住关键信息,为该核雕定制名片。

整体感知

名称

作者

原材料

尺寸

特点

雕刻人物

其他物件

大苏泛赤壁

王叔远

修狭的核桃

长约八分有奇,高可二黍许。

因势象形,各具情态;技亦灵怪

苏轼、鲁直(黄庭坚)、佛印、两童子

窗八;箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四

【作者周边】

明代微雕大师王叔远。据清代笔记记载:王叔远,常熟人,号初平山人,曾到过宁波,并创作了“微型木雕天封塔”。

1995年,在宁波镇海发现一枚桃核舟,核舟船篷一侧,有一明显的“明”字标志,“明”是王叔远的简称,其方位与魏学洢《核舟记》中记载的“其船背稍夷,则题名其上”的情况完全一致。经专家鉴定,此枚核舟为王叔远晚年作品。

概括段落大意,理清本文的说明顺序,并说说作者为什么不按照船头、中间、船尾的顺序一一介绍。

总

分

总

介绍王叔远的雕刻艺术

整体

介绍核舟长度、高度

局部

船舱

船头

船尾

船背

由主到次空间顺序

逻辑顺序

对核舟雕刻做分类统计

整体感知

为什么不按照先船头,再船中的船舱和船顶,后船尾的顺序一一介绍呢?

核舟中间的船舱部分是视觉上的“主体”。同时,窗上又刻有苏轼《赤壁赋》和《后赤壁赋》中写景的名句,可以使读者通过想象感知苏轼当年泛舟赤壁时的优美环境,营造整体闲静舒适的氛围,于是最先讲。

船头的苏东坡、黄鲁直、佛印是主要人物,所以接着讲;

船尾舟子是陪衬人物,故而稍后讲。

船顶上的题名、图章只是起到补充了解的作用,因此最后讲。

既有空间顺序,又有逻辑顺序

整体感知

结合上下文分析“尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云”这一句在文中的作用

引出全文说明介绍的对象:这句话明确指出了雕刻作品的主题——“大苏泛赤壁”,即苏轼游赤壁的图案,从而引出下文对核舟的详细描述 ;

呼应文章题目,为全文奠定了基础,引起读者的阅读兴趣;

重点研读

分析第二段的第一句话“舟首尾长约八分有奇,高可二黍许”这句话用了什么说明方法?有什么作用?

用列数字的说明方法说明船体长度和高度,强调了核舟的小。因未经准确测量,使用了表示约数的“约”“有奇”“可”“许”,可见作者用语严密,很有分寸感,同时也表现了王叔远的高超技艺。

重点研读

(4)结合上下文思考雕刻者为什么在小窗上刻上“山高月小,水落石出”“清风徐来,水波不兴”这两句话?

这两句话分别出自苏轼的《后赤壁赋》和《赤壁赋》,写的是苏轼泛舟赤壁之所见、所感。

将它们刻在小窗上,既能通过小窗启闭景象的分别说明,使读者体会王叔远刀法的精细又能暗示核舟的背景、主题,照应第一段的“大苏泛赤壁”,使读者惊叹王叔远构思的奇巧。

重点研读

阅读第三段,说一说作者是如何描写核舟上的人物的?从几人的描写上可以看出什么?

“苏、黄共阅一手卷”、苏东坡“抚鲁直背”、鲁直“如有所语”,可以见出二人神情的专注、严肃,关系的密切。

“袒”“露”“视”“诎”“支”“挂”“倚”等一系列动词,活画出一个不拘礼节,放浪形骸的和尚形象。

重点研读

第四段,作者描述的舟子的神情动作渲染了一种什么氛围?

重点研读

①两个“舟子”虽神情各异,一个“若啸呼状”,显得悠闲自在;一个“视端容寂”,仿佛专注听“茶声”。但营造了一个共同的氛围——愉悦、轻松、活泼、自乐。

②再加上舟楫的“横卧”,更加展现出一种有楫等同无楫、有舟子等同无舟子的放任自流的情形。

③这样写,是为了使船尾之境与船头之景遥相呼应,实现对船首氛围的烘托。

作者介绍船背的时候只用了一小段文字,其中还详细的写了船背上刻的字,为什么作者会这么安排?

船背上的字提供了核舟的创作信息和作者的题名,增加了作品的历史价值和艺术性,同时也体现了作者对王叔远精湛技艺的赞美。

介绍船背只用了一小段文字,这样安排是为了突出“核舟”的主题,同时表现作者主次分明的写作技巧。

重点研读

(7)作者在前面已经详细介绍了核舟,为什么最后还要再次对船上的事物进行说明?

总括全文,“通计”舟上所刻人、窗及其他物品的数量和刻字的总数,又以“计其长曾不盈寸”呼应“八分有奇”,用以强调材料体积之小和雕刻的容量之大,然后用“嘻,技亦灵怪矣哉”作结,揭示中心,表达了对王叔远精湛的雕刻技艺的由衷赞叹。

重点研读

思考探究

1.明有 人曰王叔远。

2.技亦 矣哉!

文中有没有对王叔远雕刻技艺的水平进行评价?若有,请大家找出并齐读?

思考探究

你能在文中找出这位奇巧人的“奇巧”之处吗?并进行评价

⑴能以径寸之木,( )为宫室、器皿、人物、以至鸟兽、木石。( )罔不因势象形,各具情态。( )

所用材料体积小

雕刻物品种类多

构思巧妙,逼真形象。

(2)旁开小窗,左右各四,共八扇。启窗而观,闭之。( )

核舟上小窗开合自如

(3)佛印左臂挂念珠倚之,珠可历历数也。“天启壬戌秋日,虞山王毅叔远甫刻”,细若蚊足,钩画了了。( )

细节描写,佛珠可数,文字笔画清楚,表现出刀法细,构思巧。

“长约八分有奇,高可二黍许。”

(4)居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

( )

动作、神态自然连贯,善于将静态的人物动态化,人物刻画栩栩如生

资料助读:

黍,去皮后叫黄米。黍是古人的计量单位,一黍长度叫一分,约等于0.32厘米。由此可知核舟的长度为0.32*8=2.56厘米,高为0.32*2=0.64厘米。

一、本文语言简洁、严密、生动,试结合下列句子做具体分析。

1.明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

2.舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

3.舟尾横卧一楫,楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

思考探究

1.明有奇巧人曰王叔远,能以径寸之木,为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石,罔不因势象形,各具情态。

为了说明雕刻之能,先说尺寸之短,“径寸之木”,而后再说“为宫室、器皿、人物,以至鸟兽、木石”,然后再进一步总结说“罔不因势象形,各具情态”。通过这样的三个层次,就将王叔远的“奇巧”充分介绍出来了。这样既以综述的笔触说明王叔远微雕艺术之高明,后文再以“尝贻余核舟一”,自然引出对核舟的具体介绍。

2.舟首尾长约八分有奇,高可二黍许。

使用了列数字的说明方法,说明船体的长度和高度, “舟首尾长约八分有奇,高可二黍许”,可见核舟确实很小;而且因未经准确测量,使用了表示约数的“约”“有奇”“可”“许”,可见作者语言准确

3.舟尾横卧一楫,楫左右舟子各一人。居右者椎髻仰面,左手倚一衡木,右手攀右趾,若啸呼状。居左者右手执蒲葵扇,左手抚炉,炉上有壶,其人视端容寂,若听茶声然。

先列出“一楫”,以分出左右,引出二舟子,然后分别加以生动的说明介绍。居右者,呈现动态之美,因此先面部,后举止,重点在举止。居左者,呈现静态之美,先举止,后面容,重点在面容。一动一静,动静相宜,次序井然,神态毕出。

精读细研

文章结尾,作者为什么要统计“核舟”上的物品、文字的数目?

——使读者得出核舟容量大、所刻景物甚多的结论。再用“而计其长曾不盈寸”与之对比,使人们更强烈地感到这个玲珑剔透、精美绝伦的艺术品有巧夺天工之妙。以此突出雕刻精湛的技艺,自然引出下句的赞叹语句。与第一自然段相照应,突出中心。

二、古代汉语中数量词的表达方式与现代汉语有所不同,观察下列句子,说说你不同在哪里

(1)苏、黄共阅一手卷。

(2)舟尾横卧一楫。

(3)通计一舟,为人五;为窗八;为箬篷,为楫,为炉,为壶,为手卷,为念珠各一;对联、题名并篆文,为字共三十有四。

古代汉语量词系统不发达,数词直接与名词结合比较常见,翻译要补出。

古代汉语在整数和零数之间一般会加上一个“有”(同“又”)字。现代汉语里一般不用,翻译时删去。

关于数词和名词的搭配,若重点在名词上,名词一般放在数词后面,如例句中的“一手卷”“一楫”“一舟”;若重点在数词上,数词一般放在名词之后,如“人五”“窗八”等。现代汉语里也有数量词组在名词之后的现象,翻译时不必改换顺序。

思考探究

王叔远为什么要把“大苏泛赤壁”为主题的核舟送给魏学洢呢?魏学洢写下《核舟记》又有什么意图呢?请结合资料,思考问题。

【资料一】“大苏泛赤壁”:宋神宗元丰二年(1079年),苏轼被诬以诗诽谤朝廷,下狱。出狱后贬为黄州团练到使,实际是流放。元丰五年,他曾两次到黄州城外的赤鼻矾游玩。并写下著名的前后《赤壁赋》,文中提到的“清风徐来,水波不兴”“山高月小,水落石出”,正是苏轼在这两次游览中见到的景象,是脍炙人口的名句。他游览山水以自娱,展现了旷达的胸襟。

【资料二】 魏学洢(1596~1625),字子敬,明朝浙江嘉善人,明末天启年间著名的江南才子。明朝末年,社会动荡不安,政治腐败和社会矛盾日益加剧。其父亲魏大中在明熹宗时做“给事中”官,1625年,因上疏指责权奸魏忠贤结党树威,被逮捕下狱。魏学洢尽力营救其父,四处奔走呼告,但未成,其父被害死在狱中。魏学洢痛父冤枉,晨夕号泣,自己又受到阉党迫害,29岁病死狱中。魏学洢一生没做过官,生前好学善文,撰有《茅檐集》。(《核舟记》选自清朝人张潮编辑的《虞初新志》)

思考探究

王叔远刻的“大苏泛赤壁”故事有虚构成分:根据学者的研究,苏轼先后两次游赤壁时还没有见过黄庭坚,二人只有书信往来;当年佛印也并不在赤壁一带,而是远在长江下游的润州。因此,这三人不可能真的同游赤壁。你如何看待王叔远这样的虚构?

王叔远的虚构很合理。佛印、黄庭坚二人都是苏轼好友,黄庭坚还是苏门弟子,也是多次被贬官之人,自然容易与苏轼心灵相通;苏轼的思想中佛道气息浓厚,被贬官时更易倾心佛道,所以在虚构想象中,三人当然可以同游赤壁。王叔远对人物关系、神态的表现也很到位。佛印是和尚,任情自然。苏、黄都是书画诗文大家,一起欣赏手卷是很自然的事情,二人各执手卷一端,亲密和谐。苏抚黄背,是老师的慈爱;黄指而言,似向老师请教,人物关系表现得很恰当。

王叔远

雕刻“大苏泛赤壁”,借苏轼面对人生不如意时的旷达乐观,来劝慰魏学洢,鼓励他以豁达态度走出人生低谷,表现了浓厚的情谊。

魏学洢

写下文章记录王叔远的雕刻技艺,来表达对王叔远的感谢;

表达对王叔远高超雕刻技艺的赞美(不仅雕刻精美,更能通过雕刻展现人物精神气质);

个人的悲惨际遇与国家的江河日下中,表达对独立人格的追求,对“清风明月”的诗意生活的向往。

本文通过对我国明代的一件微雕作品——“核舟”的详细介绍,赞扬了雕刻者王叔远的高超技艺,表现了我国古代劳动人民的聪明才智及我国古代工艺美术的卓越成就。

概括主题

结构梳理

箬篷、小窗、

雕栏、对联

船舱

船头

佛印(右)矫首昂视

东坡(中)抚鲁直背

鲁直(左)如有所语

船尾

右舟子若啸呼状(动)

左舟子视端容寂(静)

奇巧(总)

长约八分有奇

高可二黍许(分)

灵怪(总)

构思巧妙

船背

题名、篆章

技术精湛

核舟记

同学们下课

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读