第2课新航路开辟后的食物物种交流 课件(共26张PPT)

文档属性

| 名称 | 第2课新航路开辟后的食物物种交流 课件(共26张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 19.3MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-08 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共26张PPT)

默写

农业生产的影响

①人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

③农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

④农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

⑤人类社会的生产关系发生巨大变化,私有制、阶级和国家出现。

复习提

新疆大盘鸡——一盘人类文明的结晶

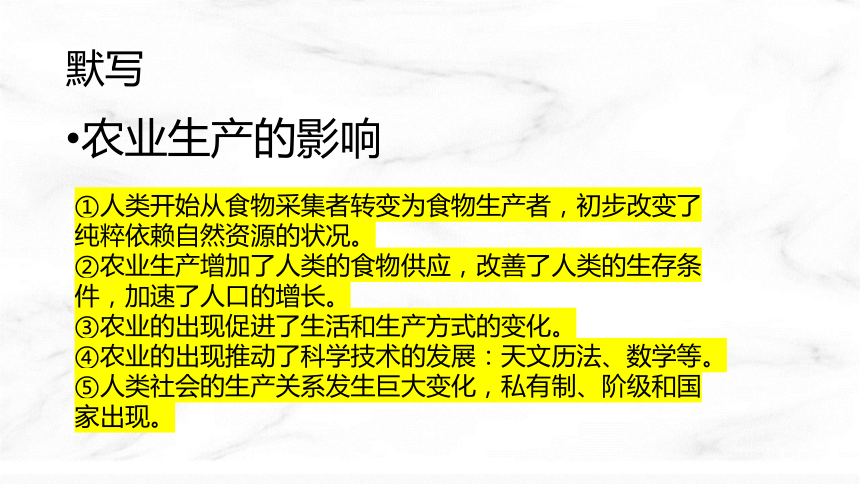

导入新课 新疆大盘鸡——一盘人类文明的结晶

食材:

宽面

土豆

辣椒

油料:

花生

油菜

大豆

花椒

八角

——小麦——西亚

——四川

——南美

——广西

——中美洲

——美洲

——欧洲

——中国

北

美

洲

南

美

洲

非

洲

亚

洲

大

洋

洲

欧

洲

第一子目

第二课

新航路开辟后的食物物种交流

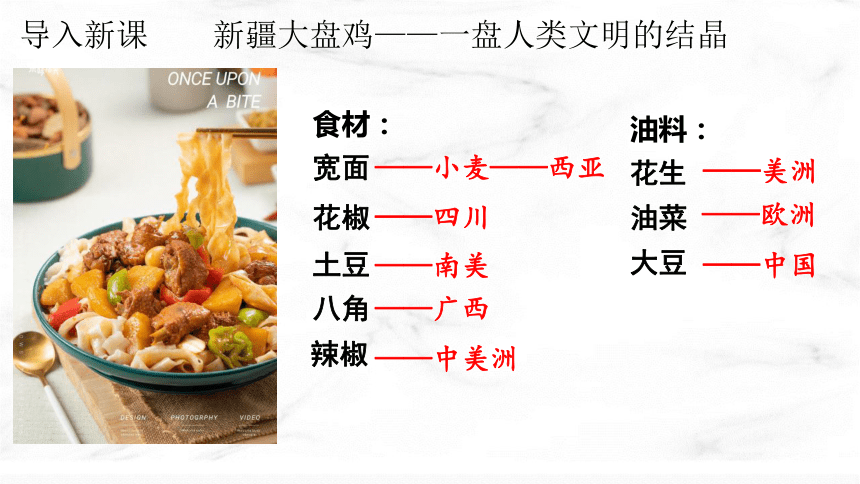

第一单元

食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

农业出现,人类进入文明社会。亚洲、欧洲、美洲和非洲的农业各具特色,孕育出不同的古代文明。

新航路开辟后,不同地区的食物物种交流,对人类社会发展产生极其重要的影响。

农业的现代化,为消除饥饿、保障人类的粮食安全创造了条件。

农业是人类文明的基础

交流促进人类文明的发展

科技是人类文明的保障

【学习目标】

了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响。(重难点)

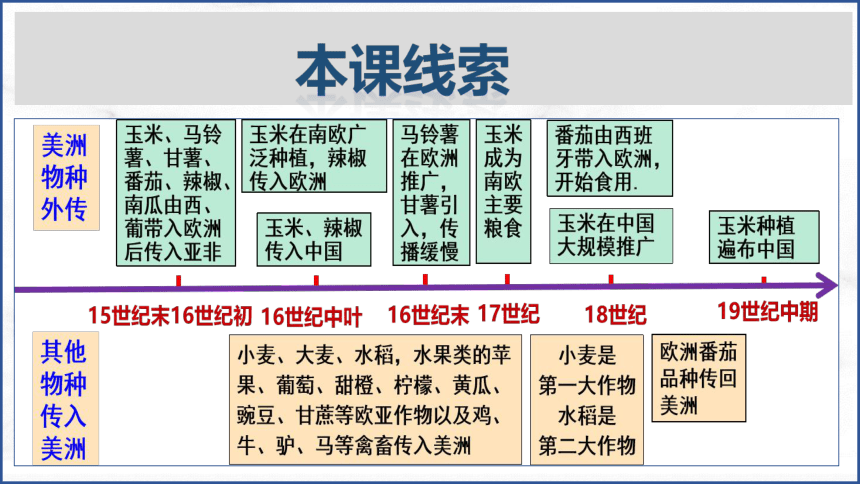

本课线索

一、美洲物种的外传

15世纪末至16世纪初,原产于美洲的玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒和南瓜等,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后传播至亚洲、非洲等其他洲。

(一)原因

①新航路的开辟;

②欧洲列强早期的殖民扩张和殖民掠夺;

③世界市场的出现及逐渐扩展;

④美洲作物(玉米、甘薯)自身的优势:产量高,气候适应性强,便于储藏,可多种加工

(二)概况

1.粮食作物

物种 欧洲 中国

玉米

马铃薯

甘薯 ①途径:由西班牙人和葡萄牙人从美洲带到欧洲(起初仅供观赏)。

②推广:16世纪中期在南欧广泛种植。17世纪成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲。

①途径:从西亚、中亚传入西北,从印度、缅甸传入西南,从菲律宾传入东南沿海地区。

②推广:明朝时传入,先在丘陵地区种植,后逐渐拓展到平原地区。

清朝乾隆、嘉庆年间得到大规模推广。鸦片战争前,种植遍布全国。

合作探究:阅读教材,填写下表

16世纪末马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广。

甘薯传入后推广较为缓慢。

传入途径与玉米相似

◎《本草纲目》玉蜀黍

材料:明代的疆域,大于宋代,至少增加了西南、河北大部分与东北地区。但是,仅以这些地区生产的食粮,犹不足维持明代中叶以后增加的人口。明代开始,有许多新的食粮作物引进中国,最为重要者为甘薯与玉米。甘薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,初入中国时,地方官员当作歉收时的救荒粮,玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆富于淀粉,可充主食,以补稻米与麦类之不足。且不拘土壤与地形,或可在山地种植,或可在沙地栽培,将过去认为无法使用的土地,一变为农田……

——摘编自许倬云著《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

问题思考:玉米、甘薯在明代广泛种植的原因与影响。

原因:

①人民自发种植与政府的推广。②人地矛盾突出,粮食需求量增加;

③玉米、甘薯自身的优势;④储藏和种植技术的提高。

影响:

①农作物种类增多,粮食产量提高,促进人口增长;

②促进农产品商品化,推动商品经济发展;

③改变了人们饮食结构及生活习惯;

④密切了中国与世界的联系;

⑤人口增长加剧了人地矛盾,土地资源过度开发,破坏了自然环境。

小组讨论

2.蔬菜作物

物种 欧洲 中国

番茄

辣椒

①途径:由西班牙人 带入欧洲(初仅供观赏)②推广:18世纪中叶开始食用栽培,经过改良培育,鲜美可口。18世纪末新品种又传回美洲

①途径:由欧洲传教士引入中国。

②推广:明朝万历年间传入,长期当做观赏和药用植物。清朝光绪年间,开始作为食用蔬菜种植。

15世纪传入西班牙 。16世纪传到

英国和中欧各国。

16世纪中期传入中国,称为“番椒”

西南、中南地区气候潮湿,辣椒较为流行。

思考:美洲物种传播有怎样的特点?(归纳总结)

①传播途径:从美洲陆续传播到欧洲、亚洲、非洲;

②用途变化:从供人们观赏到作为食物;

③主导者:欧洲人既主导了食物物种的传播,又进行改良培育。

合作探究:阅读教材,填写下表

第 部分

贰

其他地区物种在美洲的推广

自主学习:根据教材完成下表内容,梳理其他地区物种在美洲的传播情况。

其他物种推广美洲 物种 影响

粮食类

水果类

蔬菜类 经济作物

畜禽

小麦、大麦、水稻

苹果、葡萄、

甜橙、柠檬

黄瓜、豌豆

甘蔗、咖啡

牛、驴、马、猪、羊、鸡等

成为美洲主要粮食作物

丰富了美洲人的饮食结构

影响美洲社会经济结构

极大改变了美洲的动物群落,推动了农业的发展。

二、其他地区物种在美洲的推广

探究:根据地图并结合所学知识,新航路开辟后的物种交流有何特点?

特点:

①欧洲起着主导作用;

②交流具有双向互补性,内容丰富;

③范围具有全球性;

④时间具有长期性;

⑤物种交流伴随着文化交流;

⑥结果具有双重性。

(强化记忆)

第 部分

叁

食物物种交流带来的影响

1、提高全球粮食产量,促进了全球人口的增长

A.非洲:玉米使干旱的非洲有了可靠的食物来源。

B.中国:玉米丰富了粮食种类,扩大了种植面积。

C.欧洲:马铃薯提高了抗饥荒能力,加速了人口增长。

表现

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯。

梵高《吃马铃薯的人》

材料二:1606年前后,茶第一次作为商品进口到欧洲……茶逐渐走进英国咖啡馆……18世纪英国的茶叶需求量以惊人的速度增长,英国人对茶的热爱超过了其他任何主要的西方国家。在整个18世纪,咖啡馆都是提供茶饮料的主要场所。

——摘编自[英]马克曼 艾利斯《咖啡馆的文化史》

表现

A.马铃薯在欧洲种植、小麦在北美推广,改变食物结构、丰富食物种类。

B.玉米、马铃薯、甘薯也用作饲料,促进畜牧业发展,为人类提供更多

更好的肉、蛋、奶,深刻影响人类日常生活。

3、推动了当地经济和贸易的发展。

材料二:大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场,原来在近东贸易中数量极少的商品如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品,进出口量骤增…… 许多昔日的奢侈品成为大众日用品。

—李吟枫《世界市场的形成及历史作用》

A.北美:水稻大量用于出口,促进对外贸易。

B.中国:外来农作物增加粮食供应总量,粮食除满足自身需要外,还投

入市场出售促进商品经济发展。

表现

4、新物种引进对当地生态环境产生影响

材料三:邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜见峰,一望皆包谷也。 —清 袁景晖《建始县志》

A.美洲:

①食草的马、牛、羊等动物繁殖的数量远远超出了土地承载能力。

②殖民者大量种植农作物,导致茂密的原始森林被滥伐,地表植被遭到一定程度的破坏。

B.中国:

①使得以前不适应耕种的荒山、丘陵、沙地等得以利用,扩大了耕地面积。

②过度的垦荒造田,也导致了水土流失。

5、冲击了原有的社会等级。

新航路开辟前,每磅胡椒的价格为6先令甚至更高,几乎从未低于3先令6便士;开辟新航路后,胡椒价格为每磅16便士至2先令不等。香料开始从奢侈品向大众消费品转化,消费者成为最终的受益人。 ——英国商人托马斯·孟

6、导致各种疾病传播及外来物种的侵入。

病毒和战争:欧洲人借助天花征服美洲,90%的印第安人去世。

A.欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲;

B.传染病造成原住民的死亡和原有社会的解体(这也是欧洲人在美洲迅速建立殖民统治的重要原因之一)。

食物物种交流带来的影响(强化记忆)

1、提高全球粮食产量,促进了全球人口的增长促进了全 球人口的增长

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯。

3、推动了当地经济和贸易的发展。

4、新物种引进对当地生态环境产生影响

5、冲击了原有的社会等级。

6、导致各种疾病传播及外来物种的侵入。

粮食作物(玉米、马铃薯、甘薯)

美洲物种的外传

其他地区物种在美洲的推广

经济作物(番茄、辣椒)

农作物(粮食、水果、蔬菜等)

改变了人们的饮食习惯

食物物种交流带来的影响

禽畜(鸡、牛、驴、马、猪、羊)

提高了全球粮食产量,使世界人口激增

推动当地经济贸易的发展

对当地生态环境产生了一定的影响

新航路开辟后的食物物种交流

积极

消极

新航路开辟后的

食物物种交流

哥伦布

大交换

全球联系的初步建立

课堂小结

布置作业

新航路开辟后的物种交流有何特点?

食物物种交流带来的影响

(2023·海南·统考高考真题)原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A.新航路开辟促进物种交流 B.欧洲的商业格局发生变化

C.资本主义世界经济的驱动 D.世界殖民体系的初步形成

课堂检测

2.意大利首都罗马郊区的法勒斯纳别墅中的著名画家拉斐尔所作的壁画,在周围的垂花饰中,有画家达·乌迪内于1515—1517年画的几支玉米苞(棒)。该艺术品可以用来说明( )

A.东西商贸活动的浸染

B.新旧大陆的物种交流

C.传统农耕经济的发展

D.欧洲民众的饮食习惯

B

默写

农业生产的影响

①人类开始从食物采集者转变为食物生产者,初步改变了纯粹依赖自然资源的状况。

②农业生产增加了人类的食物供应,改善了人类的生存条件,加速了人口的增长。

③农业的出现促进了生活和生产方式的变化。

④农业的出现推动了科学技术的发展:天文历法、数学等。

⑤人类社会的生产关系发生巨大变化,私有制、阶级和国家出现。

复习提

新疆大盘鸡——一盘人类文明的结晶

导入新课 新疆大盘鸡——一盘人类文明的结晶

食材:

宽面

土豆

辣椒

油料:

花生

油菜

大豆

花椒

八角

——小麦——西亚

——四川

——南美

——广西

——中美洲

——美洲

——欧洲

——中国

北

美

洲

南

美

洲

非

洲

亚

洲

大

洋

洲

欧

洲

第一子目

第二课

新航路开辟后的食物物种交流

第一单元

食物生产与社会生活

第1课 从食物采集到食物生产

第2课 新航路开辟后的食物物种交流

第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

农业出现,人类进入文明社会。亚洲、欧洲、美洲和非洲的农业各具特色,孕育出不同的古代文明。

新航路开辟后,不同地区的食物物种交流,对人类社会发展产生极其重要的影响。

农业的现代化,为消除饥饿、保障人类的粮食安全创造了条件。

农业是人类文明的基础

交流促进人类文明的发展

科技是人类文明的保障

【学习目标】

了解新航路开辟后食物物种交流及其历史影响。(重难点)

本课线索

一、美洲物种的外传

15世纪末至16世纪初,原产于美洲的玉米、马铃薯、甘薯、番茄、辣椒和南瓜等,由西班牙人和葡萄牙人带到欧洲,后传播至亚洲、非洲等其他洲。

(一)原因

①新航路的开辟;

②欧洲列强早期的殖民扩张和殖民掠夺;

③世界市场的出现及逐渐扩展;

④美洲作物(玉米、甘薯)自身的优势:产量高,气候适应性强,便于储藏,可多种加工

(二)概况

1.粮食作物

物种 欧洲 中国

玉米

马铃薯

甘薯 ①途径:由西班牙人和葡萄牙人从美洲带到欧洲(起初仅供观赏)。

②推广:16世纪中期在南欧广泛种植。17世纪成为仅次于小麦的粮食作物,传遍欧洲。

①途径:从西亚、中亚传入西北,从印度、缅甸传入西南,从菲律宾传入东南沿海地区。

②推广:明朝时传入,先在丘陵地区种植,后逐渐拓展到平原地区。

清朝乾隆、嘉庆年间得到大规模推广。鸦片战争前,种植遍布全国。

合作探究:阅读教材,填写下表

16世纪末马铃薯作为食用作物开始在欧洲推广。

甘薯传入后推广较为缓慢。

传入途径与玉米相似

◎《本草纲目》玉蜀黍

材料:明代的疆域,大于宋代,至少增加了西南、河北大部分与东北地区。但是,仅以这些地区生产的食粮,犹不足维持明代中叶以后增加的人口。明代开始,有许多新的食粮作物引进中国,最为重要者为甘薯与玉米。甘薯“亩可得数千斤,胜五谷几倍”,初入中国时,地方官员当作歉收时的救荒粮,玉米“种一收千,其利甚大”。两者皆富于淀粉,可充主食,以补稻米与麦类之不足。且不拘土壤与地形,或可在山地种植,或可在沙地栽培,将过去认为无法使用的土地,一变为农田……

——摘编自许倬云著《万古江河:中国历史文化的转折与开展》

问题思考:玉米、甘薯在明代广泛种植的原因与影响。

原因:

①人民自发种植与政府的推广。②人地矛盾突出,粮食需求量增加;

③玉米、甘薯自身的优势;④储藏和种植技术的提高。

影响:

①农作物种类增多,粮食产量提高,促进人口增长;

②促进农产品商品化,推动商品经济发展;

③改变了人们饮食结构及生活习惯;

④密切了中国与世界的联系;

⑤人口增长加剧了人地矛盾,土地资源过度开发,破坏了自然环境。

小组讨论

2.蔬菜作物

物种 欧洲 中国

番茄

辣椒

①途径:由西班牙人 带入欧洲(初仅供观赏)②推广:18世纪中叶开始食用栽培,经过改良培育,鲜美可口。18世纪末新品种又传回美洲

①途径:由欧洲传教士引入中国。

②推广:明朝万历年间传入,长期当做观赏和药用植物。清朝光绪年间,开始作为食用蔬菜种植。

15世纪传入西班牙 。16世纪传到

英国和中欧各国。

16世纪中期传入中国,称为“番椒”

西南、中南地区气候潮湿,辣椒较为流行。

思考:美洲物种传播有怎样的特点?(归纳总结)

①传播途径:从美洲陆续传播到欧洲、亚洲、非洲;

②用途变化:从供人们观赏到作为食物;

③主导者:欧洲人既主导了食物物种的传播,又进行改良培育。

合作探究:阅读教材,填写下表

第 部分

贰

其他地区物种在美洲的推广

自主学习:根据教材完成下表内容,梳理其他地区物种在美洲的传播情况。

其他物种推广美洲 物种 影响

粮食类

水果类

蔬菜类 经济作物

畜禽

小麦、大麦、水稻

苹果、葡萄、

甜橙、柠檬

黄瓜、豌豆

甘蔗、咖啡

牛、驴、马、猪、羊、鸡等

成为美洲主要粮食作物

丰富了美洲人的饮食结构

影响美洲社会经济结构

极大改变了美洲的动物群落,推动了农业的发展。

二、其他地区物种在美洲的推广

探究:根据地图并结合所学知识,新航路开辟后的物种交流有何特点?

特点:

①欧洲起着主导作用;

②交流具有双向互补性,内容丰富;

③范围具有全球性;

④时间具有长期性;

⑤物种交流伴随着文化交流;

⑥结果具有双重性。

(强化记忆)

第 部分

叁

食物物种交流带来的影响

1、提高全球粮食产量,促进了全球人口的增长

A.非洲:玉米使干旱的非洲有了可靠的食物来源。

B.中国:玉米丰富了粮食种类,扩大了种植面积。

C.欧洲:马铃薯提高了抗饥荒能力,加速了人口增长。

表现

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯。

梵高《吃马铃薯的人》

材料二:1606年前后,茶第一次作为商品进口到欧洲……茶逐渐走进英国咖啡馆……18世纪英国的茶叶需求量以惊人的速度增长,英国人对茶的热爱超过了其他任何主要的西方国家。在整个18世纪,咖啡馆都是提供茶饮料的主要场所。

——摘编自[英]马克曼 艾利斯《咖啡馆的文化史》

表现

A.马铃薯在欧洲种植、小麦在北美推广,改变食物结构、丰富食物种类。

B.玉米、马铃薯、甘薯也用作饲料,促进畜牧业发展,为人类提供更多

更好的肉、蛋、奶,深刻影响人类日常生活。

3、推动了当地经济和贸易的发展。

材料二:大宗烟草、玉米、橡胶等新物产出现于欧洲市场,原来在近东贸易中数量极少的商品如香料、茶叶、大米、蔗糖等成为大宗商品,进出口量骤增…… 许多昔日的奢侈品成为大众日用品。

—李吟枫《世界市场的形成及历史作用》

A.北美:水稻大量用于出口,促进对外贸易。

B.中国:外来农作物增加粮食供应总量,粮食除满足自身需要外,还投

入市场出售促进商品经济发展。

表现

4、新物种引进对当地生态环境产生影响

材料三:邑境山多田少,居民倍增,稻谷不足以给,则于山上种包谷、洋芋、荞麦、燕麦或蕨蒿之类。深林剪伐殆尽,巨阜见峰,一望皆包谷也。 —清 袁景晖《建始县志》

A.美洲:

①食草的马、牛、羊等动物繁殖的数量远远超出了土地承载能力。

②殖民者大量种植农作物,导致茂密的原始森林被滥伐,地表植被遭到一定程度的破坏。

B.中国:

①使得以前不适应耕种的荒山、丘陵、沙地等得以利用,扩大了耕地面积。

②过度的垦荒造田,也导致了水土流失。

5、冲击了原有的社会等级。

新航路开辟前,每磅胡椒的价格为6先令甚至更高,几乎从未低于3先令6便士;开辟新航路后,胡椒价格为每磅16便士至2先令不等。香料开始从奢侈品向大众消费品转化,消费者成为最终的受益人。 ——英国商人托马斯·孟

6、导致各种疾病传播及外来物种的侵入。

病毒和战争:欧洲人借助天花征服美洲,90%的印第安人去世。

A.欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘、流感等疾病的病原体带到美洲和大洋洲;

B.传染病造成原住民的死亡和原有社会的解体(这也是欧洲人在美洲迅速建立殖民统治的重要原因之一)。

食物物种交流带来的影响(强化记忆)

1、提高全球粮食产量,促进了全球人口的增长促进了全 球人口的增长

2、食物物种交流改变了人们的饮食习惯。

3、推动了当地经济和贸易的发展。

4、新物种引进对当地生态环境产生影响

5、冲击了原有的社会等级。

6、导致各种疾病传播及外来物种的侵入。

粮食作物(玉米、马铃薯、甘薯)

美洲物种的外传

其他地区物种在美洲的推广

经济作物(番茄、辣椒)

农作物(粮食、水果、蔬菜等)

改变了人们的饮食习惯

食物物种交流带来的影响

禽畜(鸡、牛、驴、马、猪、羊)

提高了全球粮食产量,使世界人口激增

推动当地经济贸易的发展

对当地生态环境产生了一定的影响

新航路开辟后的食物物种交流

积极

消极

新航路开辟后的

食物物种交流

哥伦布

大交换

全球联系的初步建立

课堂小结

布置作业

新航路开辟后的物种交流有何特点?

食物物种交流带来的影响

(2023·海南·统考高考真题)原产于美洲的可可豆被西班牙殖民者误称为巧克力豆,因物以稀为贵,在中美洲部分地区一度被当作货币使用。16世纪后传播到欧洲。随着可可树被广泛引种,以及可可豆加工技术和食用方法的不断改进,19世纪后半叶,巧克力成为大众化商品。引起这一变化的根本原因是( )

A.新航路开辟促进物种交流 B.欧洲的商业格局发生变化

C.资本主义世界经济的驱动 D.世界殖民体系的初步形成

课堂检测

2.意大利首都罗马郊区的法勒斯纳别墅中的著名画家拉斐尔所作的壁画,在周围的垂花饰中,有画家达·乌迪内于1515—1517年画的几支玉米苞(棒)。该艺术品可以用来说明( )

A.东西商贸活动的浸染

B.新旧大陆的物种交流

C.传统农耕经济的发展

D.欧洲民众的饮食习惯

B

同课章节目录

- 第一单元 食物生产与社会生活

- 第1课 从食物采集到食物生产

- 第2课 新航路开辟后的食物物种交流

- 第3课 现代食物的生产、储备与食品安全

- 第二单元 生产工具与劳作方式

- 第4课 古代的生产工具与劳作

- 第5课 工业革命与工厂制度

- 第6课 现代科技进步与人类社会发展

- 第三单元 商业贸易与日常生活

- 第7课 古代的商业贸易

- 第8课 世界市场与商业贸易

- 第9课 20世纪以来人类的经济与生活

- 第四单元 村落、城镇与居住环境

- 第10课 古代的村落、集镇和城市

- 第11课 近代以来的城市化进程

- 第五单元 交通与社会变迁

- 第12课 水陆交通的变迁

- 第13课 现代交通运输的新变化

- 第六单元 医疗与公共卫生

- 第14课 历史上的疫病与医学成就

- 第15课 现代医疗卫生体系与社会生活

- 活动课 技术进步与社会生活的变化