2025届高考语文专题复习:古诗词鉴赏二轮复习策略 课件(共61张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文专题复习:古诗词鉴赏二轮复习策略 课件(共61张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 11.2MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 09:06:06 | ||

图片预览

文档简介

(共61张PPT)

——高三古诗词鉴赏二轮复习备考策略

诗海扬帆

目 录

CONTENTS

1

2

3

4

课程改革和命题取向

2024年高考古诗词鉴赏考情分析

2025年高考古诗词鉴赏备考策略

2024年古诗词鉴赏创新考法小结

一、课程改革和命题取向

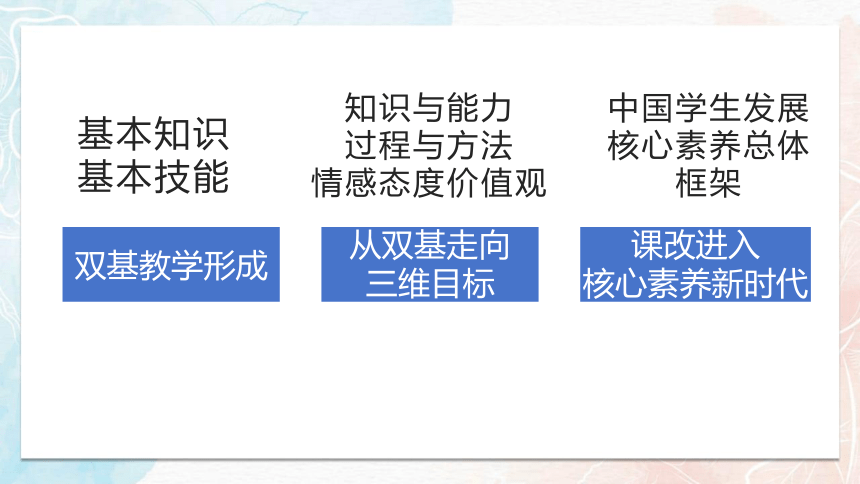

双基教学形成

从双基走向

三维目标

课改进入

核心素养新时代

基本知识

基本技能

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

中国学生发展核心素养总体框架

课程改革的深化遵循的基本路线:

改革课程——改变课堂——改善学习,这三者形成逐次推进、层层深入的逻辑关系。

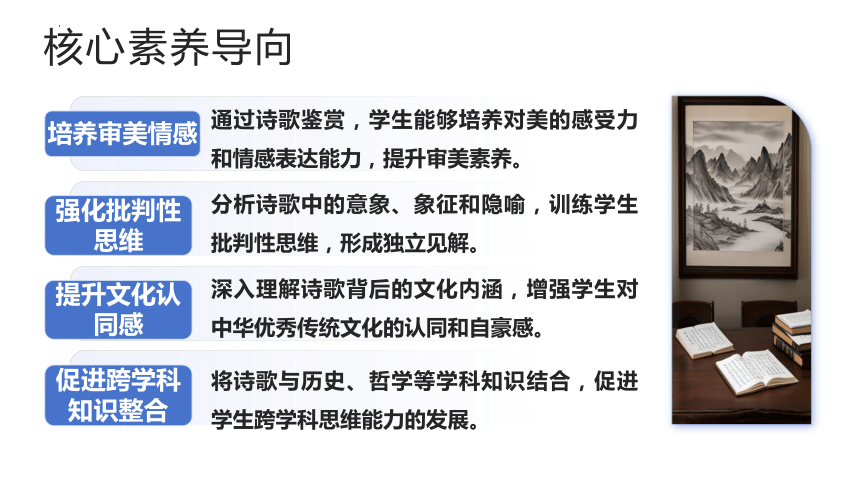

核心素养导向

培养审美情感

促进跨学科知识整合

提升文化认同感

强化批判性思维

通过诗歌鉴赏,学生能够培养对美的感受力和情感表达能力,提升审美素养。

分析诗歌中的意象、象征和隐喻,训练学生批判性思维,形成独立见解。

深入理解诗歌背后的文化内涵,增强学生对中华优秀传统文化的认同和自豪感。

将诗歌与历史、哲学等学科知识结合,促进学生跨学科思维能力的发展。

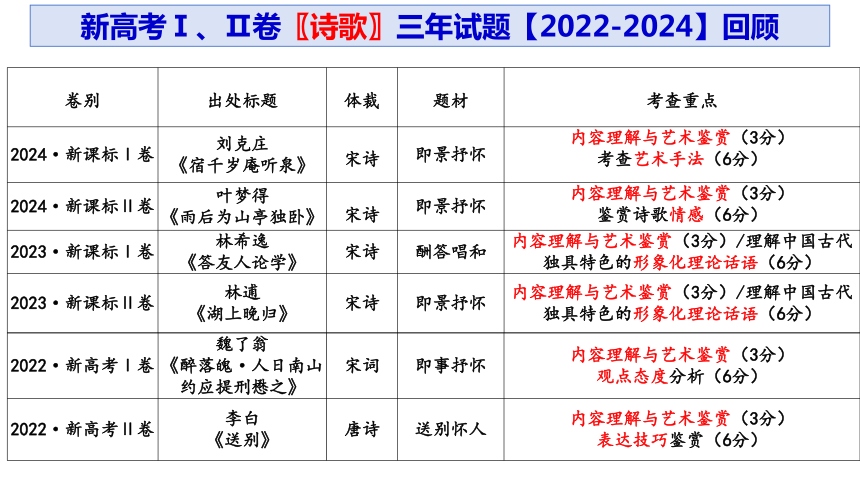

卷别 出处标题 体裁 题材 考查重点

2024·新课标Ⅰ卷 刘克庄 《宿千岁庵听泉》 宋诗 即景抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)

考查艺术手法(6分)

2024·新课标Ⅱ卷 叶梦得 《雨后为山亭独卧》 宋诗 即景抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)

鉴赏诗歌情感(6分)

2023·新课标Ⅰ卷 林希逸 《答友人论学》 宋诗 酬答唱和 内容理解与艺术鉴赏(3分)/理解中国古代独具特色的形象化理论话语(6分)

2023·新课标Ⅱ卷 林逋 《湖上晚归》 宋诗 即景抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)/理解中国古代独具特色的形象化理论话语(6分)

2022·新高考Ⅰ卷 魏了翁 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 宋词 即事抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)

观点态度分析(6分)

2022·新高考Ⅱ卷 李白 《送别》 唐诗 送别怀人 内容理解与艺术鉴赏(3分)

表达技巧鉴赏(6分)

新高考Ⅰ、Ⅱ卷〖诗歌〗三年试题【2022-2024】回顾

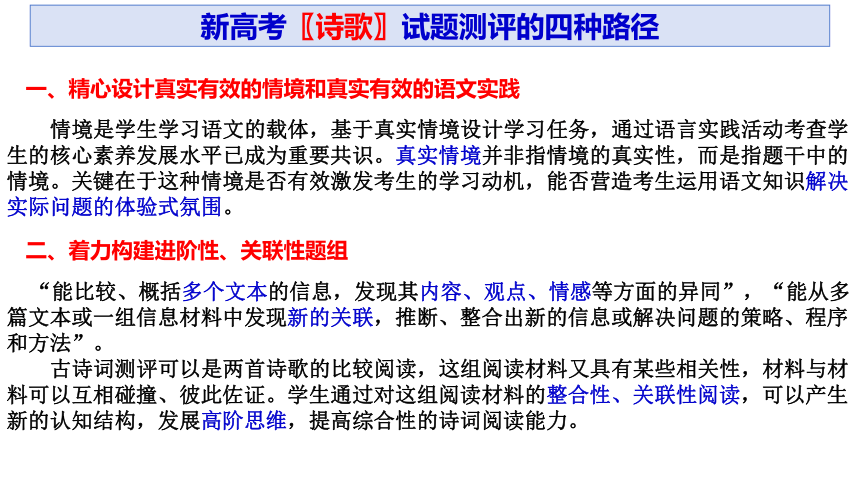

新高考〖诗歌〗试题测评的四种路径

一、精心设计真实有效的情境和真实有效的语文实践

二、着力构建进阶性、关联性题组

“能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感等方面的异同”,“能从多篇文本或一组信息材料中发现新的关联,推断、整合出新的信息或解决问题的策略、程序和方法”。

古诗词测评可以是两首诗歌的比较阅读,这组阅读材料又具有某些相关性,材料与材料可以互相碰撞、彼此佐证。学生通过对这组阅读材料的整合性、关联性阅读,可以产生新的认知结构,发展高阶思维,提高综合性的诗词阅读能力。

情境是学生学习语文的载体,基于真实情境设计学习任务,通过语言实践活动考查学生的核心素养发展水平已成为重要共识。真实情境并非指情境的真实性,而是指题干中的情境。关键在于这种情境是否有效激发考生的学习动机,能否营造考生运用语文知识解决实际问题的体验式氛围。

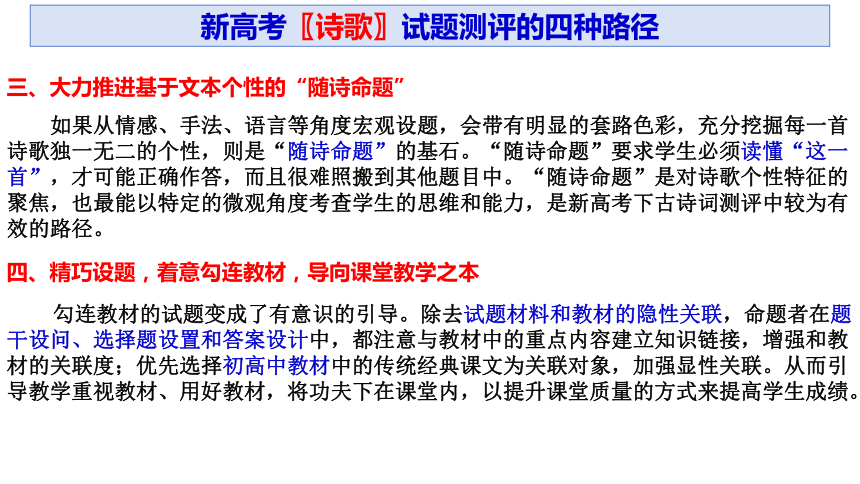

三、大力推进基于文本个性的“随诗命题”

勾连教材的试题变成了有意识的引导。除去试题材料和教材的隐性关联,命题者在题干设问、选择题设置和答案设计中,都注意与教材中的重点内容建立知识链接,增强和教材的关联度;优先选择初高中教材中的传统经典课文为关联对象,加强显性关联。从而引导教学重视教材、用好教材,将功夫下在课堂内,以提升课堂质量的方式来提高学生成绩。

四、精巧设题,着意勾连教材,导向课堂教学之本

新高考〖诗歌〗试题测评的四种路径

如果从情感、手法、语言等角度宏观设题,会带有明显的套路色彩,充分挖掘每一首诗歌独一无二的个性,则是“随诗命题”的基石。“随诗命题”要求学生必须读懂“这一首”,才可能正确作答,而且很难照搬到其他题目中。“随诗命题”是对诗歌个性特征的聚焦,也最能以特定的微观角度考查学生的思维和能力,是新高考下古诗词测评中较为有效的路径。

二、2024 年高考古诗词鉴赏考情分析

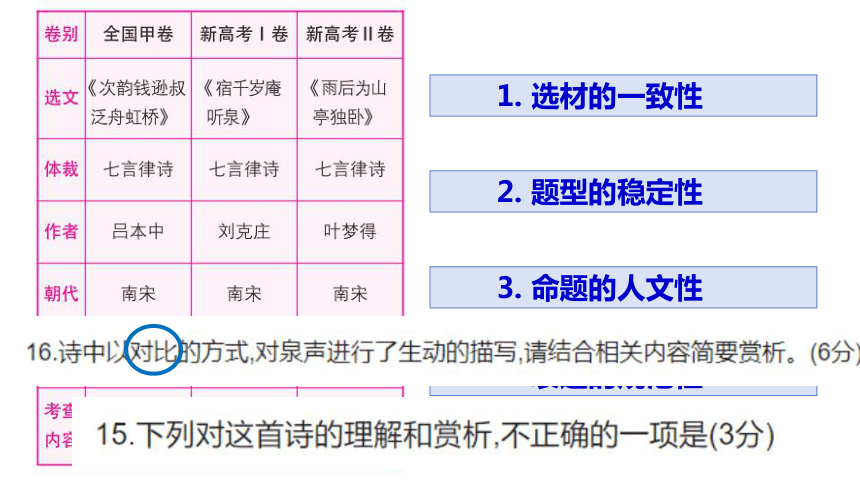

1. 选材的一致性

2. 题型的稳定性

3. 命题的人文性

4. 表述的规范性

稳 中 有 变

稳:指题型、分值及选材方面的相对稳定性

变:主要体现在考教衔接上

依据《普通高中语文课程标准》设计命题内容,引导中学教学回归课标、回归课堂,加强与高中教育教学的衔接,积极推动教考评一体化;引导考生夯实基础,提升能力,发展素养;引导考生避免抛弃教材、盲目刷题的“忘本”行为,做到以教材为本。

3.【2024年全国甲卷】阅读下面这首宋诗,完成14-15题。

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

宋·吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊③人不至,清樽画舫倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是()

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥鷃见于《庄子·逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

2.【2024年新高考Ⅱ卷】阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

雨后为山亭独卧

叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

[注]①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.雨后空气清新,为山亭的夜晚凉爽宜人,然而诗人的心情却难以平静。

B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。

C.诗人凭轩望月,浮想联翩,而阶前突然传出的虫鸣声惊扰了他的思绪。

D.颈联通过江水、星空等物象营造出了一个天高地迥、苍茫寂寥的境界。

三、2024年古诗词鉴赏创新考法小结

考法1 新情境

考法2 结合《红楼梦》考查古代诗歌

考法3 古诗有文字残缺

2024年古诗词鉴赏创新考法小结:

考法1 新情境

题型1:理解评论型

高考试题有时会出现新颖的情境设问,考生要把新颖的设问转化成熟悉的设问,

从而找到答题方向,做出正确的解答。具体的答题策略要注意以下三点:

1.审题要全面、仔细

考生审题要全面,不要忽略每一个细节;要专注细心,逐字逐句,甚至咬文嚼

字;要抓住关键词语,对可能引起误解的概念进行反复推敲;要明确题目问的是什

么,怎么问的,做到问与答对缝合榫,准确无误。

2.要有效转换情境设问

考生对不熟悉的情境设问,应转换思维,明确情境设问的深层含义,转换为

自己熟知的角度,回到传统考题上,从而找到答题方向。万变不离其宗,不管诗

歌情境设问如何创新,其考点都与形象、语言、技巧、情感等有关。

贫 女

秦韬玉

蓬门未识绮罗香,拟托良媒益自伤。

谁爱风流高格调,共怜时世俭梳妆 。

敢将十指夸偏巧,不把双眉斗 画长。

苦恨年年压金线 ,为他人作嫁衣裳。

【注】①时世俭梳妆:当时妇女流行的一种妆扮,称“时世妆”,又称“俭妆”。

②斗:比较,竞赛。③压金线:用金线绣花。

(2024·浙江杭州模拟)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(9分)

★2.俞陛云在《诗境浅说》中说:“此篇语语皆贫女自伤,而实为贫士不遇者写牢愁

抑塞之怀。”请结合全诗,谈谈你对这个评价的理解。(6分)

题型2:开放赏析型

古代诗歌开放赏析题是一种允许考生从不同角度、不同侧面对诗歌的主旨、艺

术手法、语言风格、遣词造句等进行解读和阐释的,具有探究性质的主观题。解答

古代诗歌开放赏析题,应注意以下三点:

1.认真审题,明确题干指向

考生审读题干时,要注意题干中有关赏析切入点的提示,弄清设问的文本区间

(哪一个字词、哪一句、哪一联,或者是全诗)、设问的指向角度(主旨意蕴、表

现手法、语言风格等)、组织答案的相关要求(语言形式、字数限制等)。如果是

问同不同意某一观点,先要明确自己的观点。

2.锤炼语言,言之有据、言之有序

考生在作答时,要运用凝练准确的语言进行表达,力求做到:①言之有据,即

充分结合文本中的具体诗句、相关背景等做出恰当的判断、推理与评价;②言之有

序,即阐述的理由要合乎一定的因果和逻辑顺序,条理分明。

(河北唐山模拟)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(9分)

终南山

王 维

太乙 近天都,连山接海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注】①此诗为诗人隐居终南山期间所作。②太乙:终南山又名为太乙山。

★4.关于本诗,清 沈德潜云“或谓末二句似与通体不配”,你怎么看?请结合全诗谈谈你的看法。(6分)

示例一:与通体相配。①前面写终南山景色壮美,诗人想留宿继续欣赏;②诗

人游至深山,深山有樵夫,说明附近有人居住,询问合乎情理。

示例二:与通体不配。①“中峰”指终南山深处,人烟稀少,诗人投宿不合情理。

②隔着深沟大涧不易发现樵夫,诗人隔水问樵夫不合理。

[解析] “或谓末二句似与通体不配”的意思是有些人认为诗歌的尾联与前三联不匹配、

不相称。考生可仁者见仁,智者见智,先选择一种观点,然后结合诗歌内容组织答案。

《红楼梦》是我国古典长篇小说中的优秀作品,这部小说中除了主体文字本身,

其他如诗、词、曲、赋等,应有尽有,可谓“文备众体”。这些诗词歌赋融合在小说

的故事情节中,成为故事不可分割的组成部分。

古代诗歌阅读可以结合《红楼梦》中的诗词歌赋进行命题。考生答题时既要

根据所学的诗歌鉴赏知识来组织答案,也要根据整本书阅读的相关内容来理解。

考法2 结合《红楼梦》考查古代诗歌

(2024·浙江模拟)阅读下面这两首诗,完成后面的题目。(9分)

簪 菊

贾探春

瓶供篱栽日日忙,折来休认镜中妆。

长安公子 因花癖,彭泽先生是酒狂。

短鬓冷沾三径露 ,葛巾香染九秋霜。

高情不入时人眼,拍手凭他笑路旁。

对 菊

史湘云

别圃移来贵比金,一丛浅淡一丛深。

萧疏篱畔科头 坐,清冷香中抱膝吟。

数去更无君傲世,看来惟有我知音。

秋光荏苒休辜负,相对原宜惜寸阴。

11.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.“簪菊”指将菊花插于头上作为发簪。贾诗首联说自己插菊并非为了打扮,“镜中妆”

指对镜妆扮。

B.《簪菊》中间两联用典,紧扣“簪菊”,呼应诗题,情感上为最后一联直抒胸臆做

铺垫。

C.《对菊》颈联中的“君”指代世人,表明世上没有人能清高孤傲,以此反衬菊花之

高洁。

D.两首诗都写到了“秋”字,“九秋”指深秋,与“霜”相对应;“秋光”则泛指时光。

C

[解析] “‘君’指代世人”错,“君”应是指代菊花。

12.从以上两首诗可以看出贾探春和史湘云两人形象有何异同?请简要分析。(6分)

相同点:豪爽豁达、脱俗傲世。

不同点:贾探春突出了自己与众不同(独立自主)的品性和高远的追求;

史湘云还流露出知音难觅,对知音的追求、珍惜之感。

考法3 古诗有文字残缺

在古诗的文字残缺处设题,可以考查考生的逻辑判断能力。古代典籍在流传过

程中,经常会出现文本损失的现象,大到一篇一章,小到一字一句。

试题使用有文字残缺的材料,是一种全新的考查方式。这种材料在古诗文阅读

中时常会遇到,这类试题设计符合课标中的在“真实的情境”中发展学生逻辑思维能

力、形象思维能力的要求。考生在答题过程中,需要综合调动诗歌赏析、传统文化

积累等各方面的知识储备。

(2024年全国甲卷)阅读下面这首宋诗,完成14-15题。

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

宋·吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊③人不至,清樽画舫倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是()

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥鷃见于《庄子·逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

四、2025年高考古诗词鉴赏备考策略

高考评价体系

一核:立德树人、服务选才、引导教学

四层:必备知识、关键能力、学科素养、核心价值

四翼:基础性、综合性、应用性、创新性

【为何考】

【考什么】

【怎么考】

一轮:地毯式 扫荡式 过关式

次

依

和

题

复习指导思想

二轮:模块式 清单式 整合式

知识与素养齐飞 思维与能力并行

课堂最终目标

1. 高效率突破各个专项。

2. 精准化对点查漏补缺。

3. 系统化构建知识网络。

4. 整体化思维能力提升。

二轮终极愿景

顶尖学生关键能力再提升

全体学生知识框架更完善

教材内诗歌组合、高考真题诗歌组合

(一)积累永不止步:组合式读诗

题材类别 酬答唱和诗,就是诗人赠送酬答之作。诗人之间,以诗赠送、酬答,彼此唱和,是骚坛一件雅事。唱和诗,一可传递友情,二可促进诗艺,不无好处。

融通教材 《早春呈水部张十八员外》(韩愈)、《酬乐天扬州初逢席上见赠》(刘禹锡)

链接高考 (2023 新课标Ⅰ卷)林希逸(宋)《答友人论学》

常见标题 从题目上来看,有“酬”“和”“赠”“答”“次韵”“用韵”“依韵”等字眼。

常见意象 根据唱和内容不同,意象类别不同。如果是离别场景,就参考送别怀人诗的意象;如果是田园相邀,就考虑山水田园诗的意象。

常见情感 一般通过答诗的形式,对酬和对象在诗中提到的话题内涵表示关切,或寄托劝勉鼓励之情,或仅是朋友间情趣的表达。

常用技法 ①直抒胸臆。直接表达对对方的感情。

②比喻、象征。用比喻或象征的手法,委婉表达自己的意图。

③想象。想象对方的生活情景,表达对对方的思念之情。

题材类别 送别怀人诗,古人出行原因大体可分为游历、游学、赴考、出使、迁谪(宦游)、征戍、乡旅、归隐等。由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人常设亭送别、摆酒饯别、吟诗话别,送别成了古典诗歌中的一个永恒主题。

融通教材 《赠汪伦》(李白)、《送元二使安西》(王维)、《送杜少府之任蜀州》(王勃)《白雪歌送武判官归京》(岑参)

链接高考 (2022 新高考Ⅱ卷)李白(唐)《送别》

常见标题 标题中往往有“送”“别”“赠”“酬”等字眼。

常见意象 “柳”“酒”古人出行原因大体可分为游历、游学、赴考、出使、迁谪(宦游)、征戍、乡旅、归隐等。由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人常设亭送别、摆酒饯别、吟诗话别,送别成了古典诗歌中的一个永恒主题。柳絮、杨花、孤帆、流水、寒蝉、船(舟)、夕阳、西风、美酒、春草、残笛、烟波、浮云、鸿雁等。乐曲意象:《阳关曲》《骊歌》等。

从“教”到 “考”

从“学”到“用”

作者

体裁

题材

手法

风格

流派

点

面

以“点”带“面”

(二)夯实一轮复习成果,构建知识框架

1、熟悉诗家语(调整语序,补充省略)

2、基本题型的命题特点和答题步骤(形象、表达技巧、语言特点、思想情感)

3、厘清命题时常用的术语

4、挑战含蓄、新颖的试题

5、进行知识整合,形成思维导图

炼字“六角度”

角度 说明

描物 分析该字词在突出景物特点方面的作用。

造境 分析该字词在营造意境、渲染氛围方面的作用。

抒情 分析该字词在表情达意方面的作用。

写人 分析该字词在表现人物形象特征方面的作用。

艺术 分析该字词运用的手法(如比喻、比拟、借代、双关等手法)

及其表达效果。

结构 分析该字词的结构作用,如照应、过渡、总结等。

系统整理诗歌思维导图

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

规范训练

痛点训练

升格训练

专题训练

2

3

4

2

1

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——专题训练

巧设主题,专题训练,从不同角度对同一类型题目进行训练

1.教材回扣不到位,翻译无法落实。

2.题海战术,学习效率低。

3.手法混淆,无法明确辨别。

4.学生积累量少,做题没有方向。

5.学生语文思维能力、书面表达能力训练不足。

6. 易混修辞依旧含混不清

7. 诗歌鉴赏选择题模棱两可

……

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——痛点训练

——针对本班学情,各个击破

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——升格训练

对点练1 “诗句理解”限时强化练

对点练2 “形象”限时强化练

对点练3 “情感态度”限时强化练

对点练4 “表达技巧”限时强化练

对点练5 “语言”限时强化练

特色练1 一诗双练(《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》)

特色练2 双诗双练(《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》 《赠刘景文》)

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

规范作答,凸显采分点。

遵循以下三个步骤 :

第一步,问什么答什么,结论先行,重点提前 ;

第二步,结合诗句作具体分析 ;

第三步,分析表达效果或思想情感。

注意:

1 .分点意识

2 .整齐意识

3 .关键词意识

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

这首诗与大唐气度颇为契合,结合全诗谈谈你的理解。

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

制定详细的时间表,将检查内容和任务细分,确保学生都能系统性掌握知识点。

分阶段小组检查

借助多媒体教学,视频的形式学生更喜闻乐见,也实现了“多师教学”。

借助多媒体

教师之间进行有效沟通和协作,共同开发教学资源,

分担工作量,实现时间的合理分配。

教师交流合作

组织学习小组,鼓励学生之间的讨论和交流,通过合作学习加深对诗歌知识的理解。

互动式学习小组

(四)多重助力,诗海扬帆

(五)不断打磨,锐意进取

要给学生一杯水,自己要有一桶水,更要成为长流水

1 问什么,答什么

2 分点作答

3 结论先行

4 结合文本

5 完善要素

6 运用术语

7 准确表述

仔细审题

思考建模

而非

记忆复制

“谜底”

或许就在

“谜面”

答题经验的汇总

后续思考

让反复刷题不再有效

让解决问题成为常态 让建构运用蔚然成风 让思维进阶点燃创造 让教材关联鼓舞人心

——人教社编审、 中国教育学会中语会理事长王本华

注重考查关键能力,而不是死记硬背,很多试题都对高阶思维能力进行考查,依靠记忆是回答不上来的。还有考查必备品格,这是非认知因素,包括探究精神、批判性思维等。

——北京师范大学教授申继亮

我们的语文观

努力传递语文之美,拒绝生硬传授。 努力挖掘学生潜质,拒绝画地为牢。

努力点燃学习热情,拒绝强制灌输。

始终坚守教育真谛:语文就是传授真知、教人向善、领略世间美好的学科。

——高三古诗词鉴赏二轮复习备考策略

诗海扬帆

目 录

CONTENTS

1

2

3

4

课程改革和命题取向

2024年高考古诗词鉴赏考情分析

2025年高考古诗词鉴赏备考策略

2024年古诗词鉴赏创新考法小结

一、课程改革和命题取向

双基教学形成

从双基走向

三维目标

课改进入

核心素养新时代

基本知识

基本技能

知识与能力

过程与方法

情感态度价值观

中国学生发展核心素养总体框架

课程改革的深化遵循的基本路线:

改革课程——改变课堂——改善学习,这三者形成逐次推进、层层深入的逻辑关系。

核心素养导向

培养审美情感

促进跨学科知识整合

提升文化认同感

强化批判性思维

通过诗歌鉴赏,学生能够培养对美的感受力和情感表达能力,提升审美素养。

分析诗歌中的意象、象征和隐喻,训练学生批判性思维,形成独立见解。

深入理解诗歌背后的文化内涵,增强学生对中华优秀传统文化的认同和自豪感。

将诗歌与历史、哲学等学科知识结合,促进学生跨学科思维能力的发展。

卷别 出处标题 体裁 题材 考查重点

2024·新课标Ⅰ卷 刘克庄 《宿千岁庵听泉》 宋诗 即景抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)

考查艺术手法(6分)

2024·新课标Ⅱ卷 叶梦得 《雨后为山亭独卧》 宋诗 即景抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)

鉴赏诗歌情感(6分)

2023·新课标Ⅰ卷 林希逸 《答友人论学》 宋诗 酬答唱和 内容理解与艺术鉴赏(3分)/理解中国古代独具特色的形象化理论话语(6分)

2023·新课标Ⅱ卷 林逋 《湖上晚归》 宋诗 即景抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)/理解中国古代独具特色的形象化理论话语(6分)

2022·新高考Ⅰ卷 魏了翁 《醉落魄·人日南山约应提刑懋之》 宋词 即事抒怀 内容理解与艺术鉴赏(3分)

观点态度分析(6分)

2022·新高考Ⅱ卷 李白 《送别》 唐诗 送别怀人 内容理解与艺术鉴赏(3分)

表达技巧鉴赏(6分)

新高考Ⅰ、Ⅱ卷〖诗歌〗三年试题【2022-2024】回顾

新高考〖诗歌〗试题测评的四种路径

一、精心设计真实有效的情境和真实有效的语文实践

二、着力构建进阶性、关联性题组

“能比较、概括多个文本的信息,发现其内容、观点、情感等方面的异同”,“能从多篇文本或一组信息材料中发现新的关联,推断、整合出新的信息或解决问题的策略、程序和方法”。

古诗词测评可以是两首诗歌的比较阅读,这组阅读材料又具有某些相关性,材料与材料可以互相碰撞、彼此佐证。学生通过对这组阅读材料的整合性、关联性阅读,可以产生新的认知结构,发展高阶思维,提高综合性的诗词阅读能力。

情境是学生学习语文的载体,基于真实情境设计学习任务,通过语言实践活动考查学生的核心素养发展水平已成为重要共识。真实情境并非指情境的真实性,而是指题干中的情境。关键在于这种情境是否有效激发考生的学习动机,能否营造考生运用语文知识解决实际问题的体验式氛围。

三、大力推进基于文本个性的“随诗命题”

勾连教材的试题变成了有意识的引导。除去试题材料和教材的隐性关联,命题者在题干设问、选择题设置和答案设计中,都注意与教材中的重点内容建立知识链接,增强和教材的关联度;优先选择初高中教材中的传统经典课文为关联对象,加强显性关联。从而引导教学重视教材、用好教材,将功夫下在课堂内,以提升课堂质量的方式来提高学生成绩。

四、精巧设题,着意勾连教材,导向课堂教学之本

新高考〖诗歌〗试题测评的四种路径

如果从情感、手法、语言等角度宏观设题,会带有明显的套路色彩,充分挖掘每一首诗歌独一无二的个性,则是“随诗命题”的基石。“随诗命题”要求学生必须读懂“这一首”,才可能正确作答,而且很难照搬到其他题目中。“随诗命题”是对诗歌个性特征的聚焦,也最能以特定的微观角度考查学生的思维和能力,是新高考下古诗词测评中较为有效的路径。

二、2024 年高考古诗词鉴赏考情分析

1. 选材的一致性

2. 题型的稳定性

3. 命题的人文性

4. 表述的规范性

稳 中 有 变

稳:指题型、分值及选材方面的相对稳定性

变:主要体现在考教衔接上

依据《普通高中语文课程标准》设计命题内容,引导中学教学回归课标、回归课堂,加强与高中教育教学的衔接,积极推动教考评一体化;引导考生夯实基础,提升能力,发展素养;引导考生避免抛弃教材、盲目刷题的“忘本”行为,做到以教材为本。

3.【2024年全国甲卷】阅读下面这首宋诗,完成14-15题。

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

宋·吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊③人不至,清樽画舫倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是()

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥鷃见于《庄子·逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

2.【2024年新高考Ⅱ卷】阅读下面这首宋诗,完成15~16题。

雨后为山亭独卧

叶梦得①

过雨虚檐气稍清,卧闻刁斗起连营。

几看薄月当轩过,惊见阴虫绕砌鸣②。

汹汹南江浮静夜,寥寥北斗挂高城。

白头心事今如许,惭愧儿童话请缨。

[注]①叶梦得:南宋文学家,曾致力于抗金防备及军饷勤务。②阴虫:秋虫,如蟋蟀之类。

(1)下列对这首诗的理解和赏析,不正确的一项是(3分)

A.雨后空气清新,为山亭的夜晚凉爽宜人,然而诗人的心情却难以平静。

B.本诗第二句与辛弃疾《破阵子》中的“梦回吹角连营”一句立意相似。

C.诗人凭轩望月,浮想联翩,而阶前突然传出的虫鸣声惊扰了他的思绪。

D.颈联通过江水、星空等物象营造出了一个天高地迥、苍茫寂寥的境界。

三、2024年古诗词鉴赏创新考法小结

考法1 新情境

考法2 结合《红楼梦》考查古代诗歌

考法3 古诗有文字残缺

2024年古诗词鉴赏创新考法小结:

考法1 新情境

题型1:理解评论型

高考试题有时会出现新颖的情境设问,考生要把新颖的设问转化成熟悉的设问,

从而找到答题方向,做出正确的解答。具体的答题策略要注意以下三点:

1.审题要全面、仔细

考生审题要全面,不要忽略每一个细节;要专注细心,逐字逐句,甚至咬文嚼

字;要抓住关键词语,对可能引起误解的概念进行反复推敲;要明确题目问的是什

么,怎么问的,做到问与答对缝合榫,准确无误。

2.要有效转换情境设问

考生对不熟悉的情境设问,应转换思维,明确情境设问的深层含义,转换为

自己熟知的角度,回到传统考题上,从而找到答题方向。万变不离其宗,不管诗

歌情境设问如何创新,其考点都与形象、语言、技巧、情感等有关。

贫 女

秦韬玉

蓬门未识绮罗香,拟托良媒益自伤。

谁爱风流高格调,共怜时世俭梳妆 。

敢将十指夸偏巧,不把双眉斗 画长。

苦恨年年压金线 ,为他人作嫁衣裳。

【注】①时世俭梳妆:当时妇女流行的一种妆扮,称“时世妆”,又称“俭妆”。

②斗:比较,竞赛。③压金线:用金线绣花。

(2024·浙江杭州模拟)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(9分)

★2.俞陛云在《诗境浅说》中说:“此篇语语皆贫女自伤,而实为贫士不遇者写牢愁

抑塞之怀。”请结合全诗,谈谈你对这个评价的理解。(6分)

题型2:开放赏析型

古代诗歌开放赏析题是一种允许考生从不同角度、不同侧面对诗歌的主旨、艺

术手法、语言风格、遣词造句等进行解读和阐释的,具有探究性质的主观题。解答

古代诗歌开放赏析题,应注意以下三点:

1.认真审题,明确题干指向

考生审读题干时,要注意题干中有关赏析切入点的提示,弄清设问的文本区间

(哪一个字词、哪一句、哪一联,或者是全诗)、设问的指向角度(主旨意蕴、表

现手法、语言风格等)、组织答案的相关要求(语言形式、字数限制等)。如果是

问同不同意某一观点,先要明确自己的观点。

2.锤炼语言,言之有据、言之有序

考生在作答时,要运用凝练准确的语言进行表达,力求做到:①言之有据,即

充分结合文本中的具体诗句、相关背景等做出恰当的判断、推理与评价;②言之有

序,即阐述的理由要合乎一定的因果和逻辑顺序,条理分明。

(河北唐山模拟)阅读下面这首唐诗,完成后面的题目。(9分)

终南山

王 维

太乙 近天都,连山接海隅。

白云回望合,青霭入看无。

分野中峰变,阴晴众壑殊。

欲投人处宿,隔水问樵夫。

【注】①此诗为诗人隐居终南山期间所作。②太乙:终南山又名为太乙山。

★4.关于本诗,清 沈德潜云“或谓末二句似与通体不配”,你怎么看?请结合全诗谈谈你的看法。(6分)

示例一:与通体相配。①前面写终南山景色壮美,诗人想留宿继续欣赏;②诗

人游至深山,深山有樵夫,说明附近有人居住,询问合乎情理。

示例二:与通体不配。①“中峰”指终南山深处,人烟稀少,诗人投宿不合情理。

②隔着深沟大涧不易发现樵夫,诗人隔水问樵夫不合理。

[解析] “或谓末二句似与通体不配”的意思是有些人认为诗歌的尾联与前三联不匹配、

不相称。考生可仁者见仁,智者见智,先选择一种观点,然后结合诗歌内容组织答案。

《红楼梦》是我国古典长篇小说中的优秀作品,这部小说中除了主体文字本身,

其他如诗、词、曲、赋等,应有尽有,可谓“文备众体”。这些诗词歌赋融合在小说

的故事情节中,成为故事不可分割的组成部分。

古代诗歌阅读可以结合《红楼梦》中的诗词歌赋进行命题。考生答题时既要

根据所学的诗歌鉴赏知识来组织答案,也要根据整本书阅读的相关内容来理解。

考法2 结合《红楼梦》考查古代诗歌

(2024·浙江模拟)阅读下面这两首诗,完成后面的题目。(9分)

簪 菊

贾探春

瓶供篱栽日日忙,折来休认镜中妆。

长安公子 因花癖,彭泽先生是酒狂。

短鬓冷沾三径露 ,葛巾香染九秋霜。

高情不入时人眼,拍手凭他笑路旁。

对 菊

史湘云

别圃移来贵比金,一丛浅淡一丛深。

萧疏篱畔科头 坐,清冷香中抱膝吟。

数去更无君傲世,看来惟有我知音。

秋光荏苒休辜负,相对原宜惜寸阴。

11.下列对这两首诗的理解和赏析,不正确的一项是( )(3分)

A.“簪菊”指将菊花插于头上作为发簪。贾诗首联说自己插菊并非为了打扮,“镜中妆”

指对镜妆扮。

B.《簪菊》中间两联用典,紧扣“簪菊”,呼应诗题,情感上为最后一联直抒胸臆做

铺垫。

C.《对菊》颈联中的“君”指代世人,表明世上没有人能清高孤傲,以此反衬菊花之

高洁。

D.两首诗都写到了“秋”字,“九秋”指深秋,与“霜”相对应;“秋光”则泛指时光。

C

[解析] “‘君’指代世人”错,“君”应是指代菊花。

12.从以上两首诗可以看出贾探春和史湘云两人形象有何异同?请简要分析。(6分)

相同点:豪爽豁达、脱俗傲世。

不同点:贾探春突出了自己与众不同(独立自主)的品性和高远的追求;

史湘云还流露出知音难觅,对知音的追求、珍惜之感。

考法3 古诗有文字残缺

在古诗的文字残缺处设题,可以考查考生的逻辑判断能力。古代典籍在流传过

程中,经常会出现文本损失的现象,大到一篇一章,小到一字一句。

试题使用有文字残缺的材料,是一种全新的考查方式。这种材料在古诗文阅读

中时常会遇到,这类试题设计符合课标中的在“真实的情境”中发展学生逻辑思维能

力、形象思维能力的要求。考生在答题过程中,需要综合调动诗歌赏析、传统文化

积累等各方面的知识储备。

(2024年全国甲卷)阅读下面这首宋诗,完成14-15题。

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

宋·吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鷃一枝栖②。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊③人不至,清樽画舫倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗人聚会,分题目而赋诗。

14.下列对这首诗理解和赏析,不正确的一项是()

A.诗歌开篇写春水、草色,围绕色彩落笔,营造出一种愉悦的情感氛围。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。

C.斥鷃见于《庄子·逍遥游》,用来与鹏做对比,因此诗中缺字应是“鹏”。

D.诗歌的尾联写到了“分题”,以此收束,与题目中的“次韵”形成照应。

四、2025年高考古诗词鉴赏备考策略

高考评价体系

一核:立德树人、服务选才、引导教学

四层:必备知识、关键能力、学科素养、核心价值

四翼:基础性、综合性、应用性、创新性

【为何考】

【考什么】

【怎么考】

一轮:地毯式 扫荡式 过关式

次

依

和

题

复习指导思想

二轮:模块式 清单式 整合式

知识与素养齐飞 思维与能力并行

课堂最终目标

1. 高效率突破各个专项。

2. 精准化对点查漏补缺。

3. 系统化构建知识网络。

4. 整体化思维能力提升。

二轮终极愿景

顶尖学生关键能力再提升

全体学生知识框架更完善

教材内诗歌组合、高考真题诗歌组合

(一)积累永不止步:组合式读诗

题材类别 酬答唱和诗,就是诗人赠送酬答之作。诗人之间,以诗赠送、酬答,彼此唱和,是骚坛一件雅事。唱和诗,一可传递友情,二可促进诗艺,不无好处。

融通教材 《早春呈水部张十八员外》(韩愈)、《酬乐天扬州初逢席上见赠》(刘禹锡)

链接高考 (2023 新课标Ⅰ卷)林希逸(宋)《答友人论学》

常见标题 从题目上来看,有“酬”“和”“赠”“答”“次韵”“用韵”“依韵”等字眼。

常见意象 根据唱和内容不同,意象类别不同。如果是离别场景,就参考送别怀人诗的意象;如果是田园相邀,就考虑山水田园诗的意象。

常见情感 一般通过答诗的形式,对酬和对象在诗中提到的话题内涵表示关切,或寄托劝勉鼓励之情,或仅是朋友间情趣的表达。

常用技法 ①直抒胸臆。直接表达对对方的感情。

②比喻、象征。用比喻或象征的手法,委婉表达自己的意图。

③想象。想象对方的生活情景,表达对对方的思念之情。

题材类别 送别怀人诗,古人出行原因大体可分为游历、游学、赴考、出使、迁谪(宦游)、征戍、乡旅、归隐等。由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人常设亭送别、摆酒饯别、吟诗话别,送别成了古典诗歌中的一个永恒主题。

融通教材 《赠汪伦》(李白)、《送元二使安西》(王维)、《送杜少府之任蜀州》(王勃)《白雪歌送武判官归京》(岑参)

链接高考 (2022 新高考Ⅱ卷)李白(唐)《送别》

常见标题 标题中往往有“送”“别”“赠”“酬”等字眼。

常见意象 “柳”“酒”古人出行原因大体可分为游历、游学、赴考、出使、迁谪(宦游)、征戍、乡旅、归隐等。由于道路崎岖难行,交通工具落后,一别动辄多年,再会难期,因而古人常设亭送别、摆酒饯别、吟诗话别,送别成了古典诗歌中的一个永恒主题。柳絮、杨花、孤帆、流水、寒蝉、船(舟)、夕阳、西风、美酒、春草、残笛、烟波、浮云、鸿雁等。乐曲意象:《阳关曲》《骊歌》等。

从“教”到 “考”

从“学”到“用”

作者

体裁

题材

手法

风格

流派

点

面

以“点”带“面”

(二)夯实一轮复习成果,构建知识框架

1、熟悉诗家语(调整语序,补充省略)

2、基本题型的命题特点和答题步骤(形象、表达技巧、语言特点、思想情感)

3、厘清命题时常用的术语

4、挑战含蓄、新颖的试题

5、进行知识整合,形成思维导图

炼字“六角度”

角度 说明

描物 分析该字词在突出景物特点方面的作用。

造境 分析该字词在营造意境、渲染氛围方面的作用。

抒情 分析该字词在表情达意方面的作用。

写人 分析该字词在表现人物形象特征方面的作用。

艺术 分析该字词运用的手法(如比喻、比拟、借代、双关等手法)

及其表达效果。

结构 分析该字词的结构作用,如照应、过渡、总结等。

系统整理诗歌思维导图

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

规范训练

痛点训练

升格训练

专题训练

2

3

4

2

1

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——专题训练

巧设主题,专题训练,从不同角度对同一类型题目进行训练

1.教材回扣不到位,翻译无法落实。

2.题海战术,学习效率低。

3.手法混淆,无法明确辨别。

4.学生积累量少,做题没有方向。

5.学生语文思维能力、书面表达能力训练不足。

6. 易混修辞依旧含混不清

7. 诗歌鉴赏选择题模棱两可

……

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——痛点训练

——针对本班学情,各个击破

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——升格训练

对点练1 “诗句理解”限时强化练

对点练2 “形象”限时强化练

对点练3 “情感态度”限时强化练

对点练4 “表达技巧”限时强化练

对点练5 “语言”限时强化练

特色练1 一诗双练(《蝶恋花·月下醉书雨岩石浪》)

特色练2 双诗双练(《宿骆氏亭寄怀崔雍崔衮》 《赠刘景文》)

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

规范作答,凸显采分点。

遵循以下三个步骤 :

第一步,问什么答什么,结论先行,重点提前 ;

第二步,结合诗句作具体分析 ;

第三步,分析表达效果或思想情感。

注意:

1 .分点意识

2 .整齐意识

3 .关键词意识

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

这首诗表达了诗人怎样的思想感情?

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

这首诗与大唐气度颇为契合,结合全诗谈谈你的理解。

(三)精细训练 ,胸有成竹出题海

——规范训练

制定详细的时间表,将检查内容和任务细分,确保学生都能系统性掌握知识点。

分阶段小组检查

借助多媒体教学,视频的形式学生更喜闻乐见,也实现了“多师教学”。

借助多媒体

教师之间进行有效沟通和协作,共同开发教学资源,

分担工作量,实现时间的合理分配。

教师交流合作

组织学习小组,鼓励学生之间的讨论和交流,通过合作学习加深对诗歌知识的理解。

互动式学习小组

(四)多重助力,诗海扬帆

(五)不断打磨,锐意进取

要给学生一杯水,自己要有一桶水,更要成为长流水

1 问什么,答什么

2 分点作答

3 结论先行

4 结合文本

5 完善要素

6 运用术语

7 准确表述

仔细审题

思考建模

而非

记忆复制

“谜底”

或许就在

“谜面”

答题经验的汇总

后续思考

让反复刷题不再有效

让解决问题成为常态 让建构运用蔚然成风 让思维进阶点燃创造 让教材关联鼓舞人心

——人教社编审、 中国教育学会中语会理事长王本华

注重考查关键能力,而不是死记硬背,很多试题都对高阶思维能力进行考查,依靠记忆是回答不上来的。还有考查必备品格,这是非认知因素,包括探究精神、批判性思维等。

——北京师范大学教授申继亮

我们的语文观

努力传递语文之美,拒绝生硬传授。 努力挖掘学生潜质,拒绝画地为牢。

努力点燃学习热情,拒绝强制灌输。

始终坚守教育真谛:语文就是传授真知、教人向善、领略世间美好的学科。