2025届高考语文专题复习:小说环境描写 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文专题复习:小说环境描写 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 4.5MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 09:09:01 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

环境描写特点和作用

小说环境描写专题

真题回顾 考情分析

一、

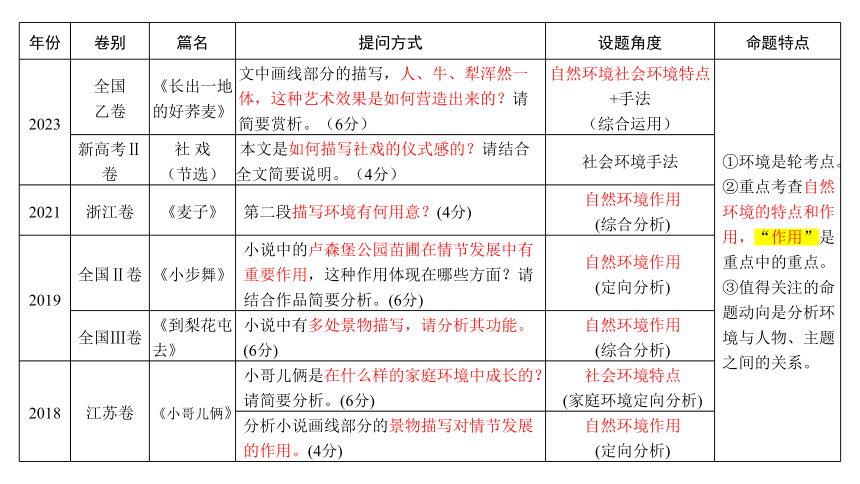

年份 卷别 篇名 提问方式 设题角度 命题特点

2023 全国 乙卷 《长出一地的好荞麦》 文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。(6分) 自然环境社会环境特点+手法 (综合运用) ①环境是轮考点。

②重点考查自然环境的特点和作用,“作用”是重点中的重点。

③值得关注的命题动向是分析环境与人物、主题之间的关系。

新高考Ⅱ卷 社 戏 (节选) 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分) 社会环境手法

2021 浙江卷 《麦子》 第二段描写环境有何用意?(4分) 自然环境作用 (综合分析)

2019 全国Ⅱ卷 《小步舞》 小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。(6分) 自然环境作用 (定向分析)

全国Ⅲ卷 《到梨花屯去》 小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分) 自然环境作用 (综合分析)

2018 江苏卷 《小哥儿俩》 小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(6分) 社会环境特点 (家庭环境定向分析)

分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。(4分) 自然环境作用 (定向分析)

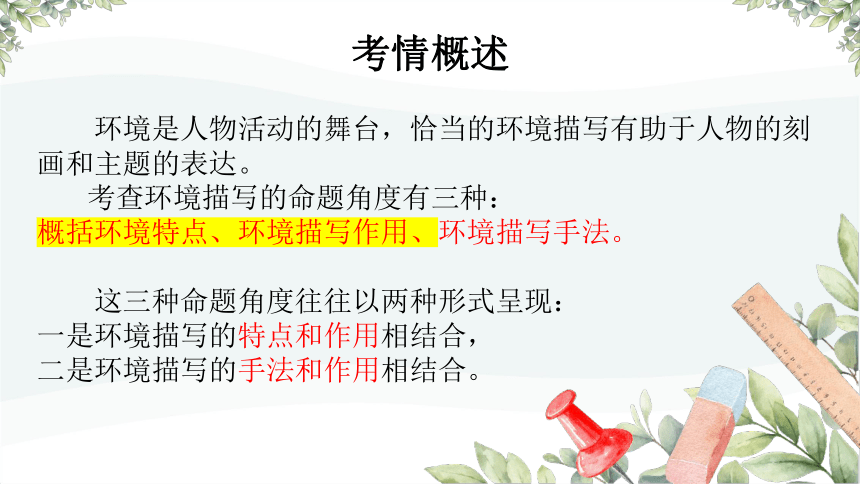

考情概述

环境是人物活动的舞台,恰当的环境描写有助于人物的刻画和主题的表达。

考查环境描写的命题角度有三种:

概括环境特点、环境描写作用、环境描写手法。

这三种命题角度往往以两种形式呈现:

一是环境描写的特点和作用相结合,

二是环境描写的手法和作用相结合。

二、学习目标

熟记小说环境的知识点。

学会分析小说环境的特点和作用。

掌握小说环境特点和作用题型的答题要点。

明考查角度 析答题思路

二、

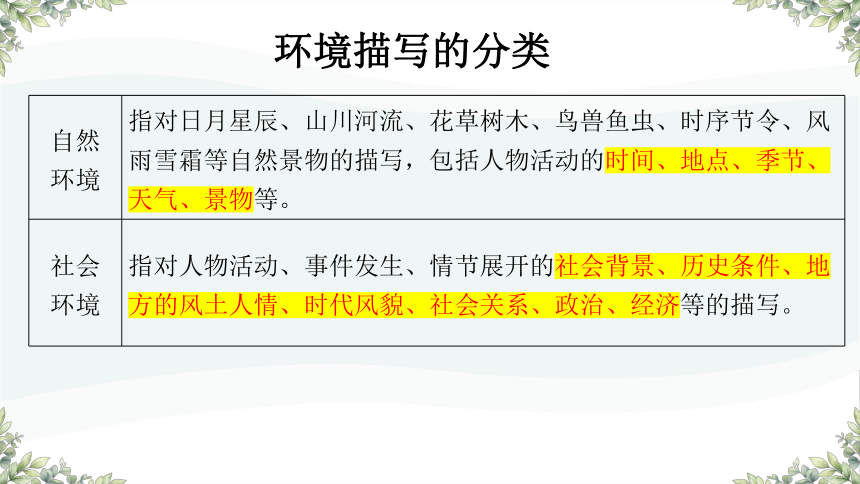

环境描写的分类

自然 环境 指对日月星辰、山川河流、花草树木、鸟兽鱼虫、时序节令、风雨雪霜等自然景物的描写,包括人物活动的时间、地点、季节、天气、景物等。

社会 环境 指对人物活动、事件发生、情节展开的社会背景、历史条件、地方的风土人情、时代风貌、社会关系、政治、经济等的描写。

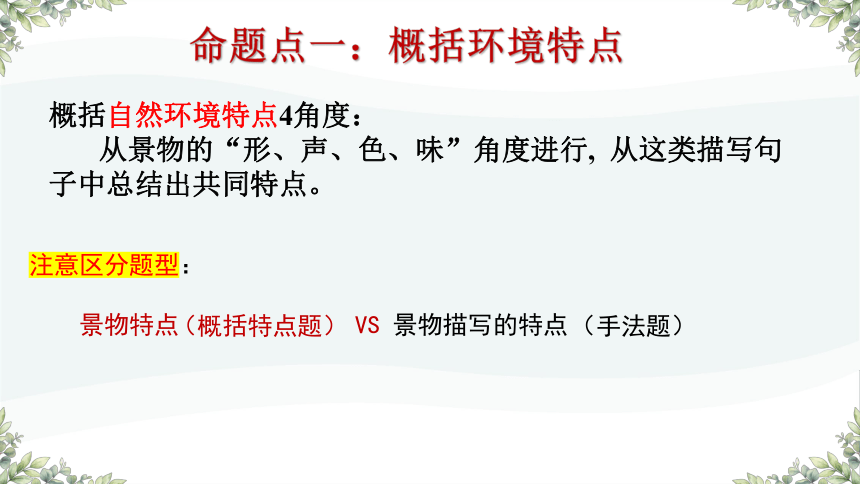

概括自然环境特点4角度:

从景物的“形、声、色、味”角度进行, 从这类描写句子中总结出共同特点。

注意区分题型:

景物特点 VS 景物描写的特点

命题点一:概括环境特点

(概括特点题)

(手法题)

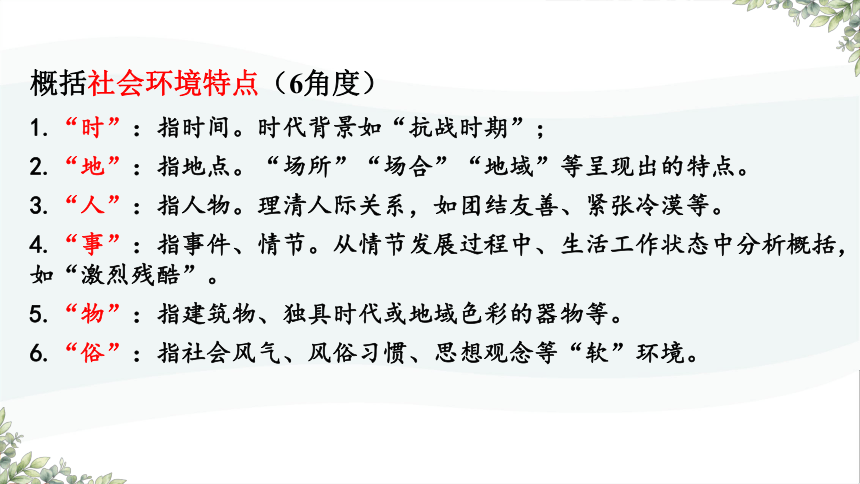

概括社会环境特点(6角度)

1.“时”:指时间。时代背景如“抗战时期”;

2.“地”:指地点。“场所”“场合”“地域”等呈现出的特点。

3.“人”:指人物。理清人际关系,如团结友善、紧张冷漠等。

4.“事”:指事件、情节。从情节发展过程中、生活工作状态中分析概括,如“激烈残酷”。

5.“物”:指建筑物、独具时代或地域色彩的器物等。

6.“俗”:指社会风气、风俗习惯、思想观念等“软”环境。

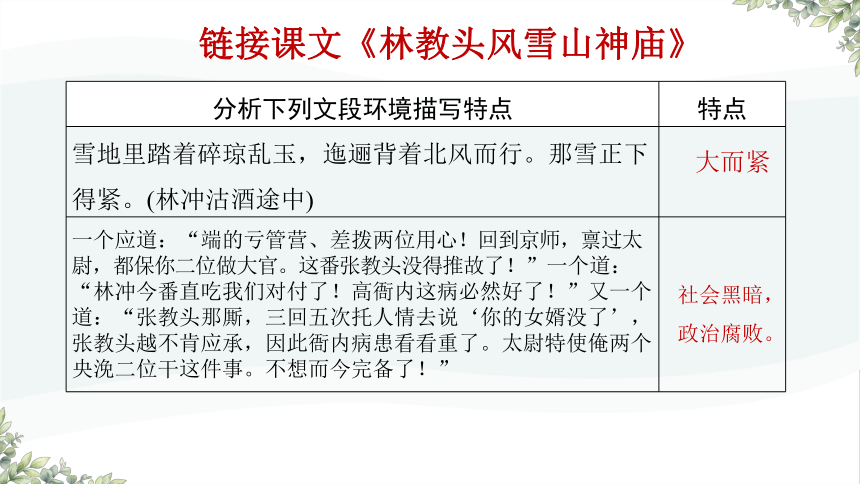

分析下列文段环境描写特点 特点

雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。(林冲沽酒途中)

一个应道:“端的亏管营、差拨两位用心!回到京师,禀过太尉,都保你二位做大官。这番张教头没得推故了!”一个道:“林冲今番直吃我们对付了!高衙内这病必然好了!”又一个道:“张教头那厮,三回五次托人情去说‘你的女婿没了’,张教头越不肯应承,因此衙内病患看看重了。太尉特使俺两个央浼二位干这件事。不想而今完备了!”

大而紧

社会黑暗,政治腐败。

链接课文《林教头风雪山神庙》

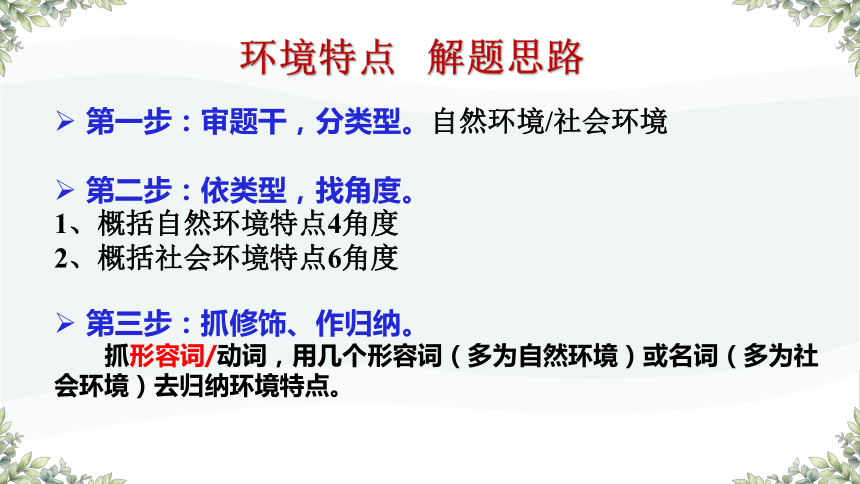

环境特点 解题思路

第一步:审题干,分类型。自然环境/社会环境

第二步:依类型,找角度。

1、概括自然环境特点4角度

2、概括社会环境特点6角度

第三步:抓修饰、作归纳。

抓形容词/动词,用几个形容词(多为自然环境)或名词(多为社会环境)去归纳环境特点。

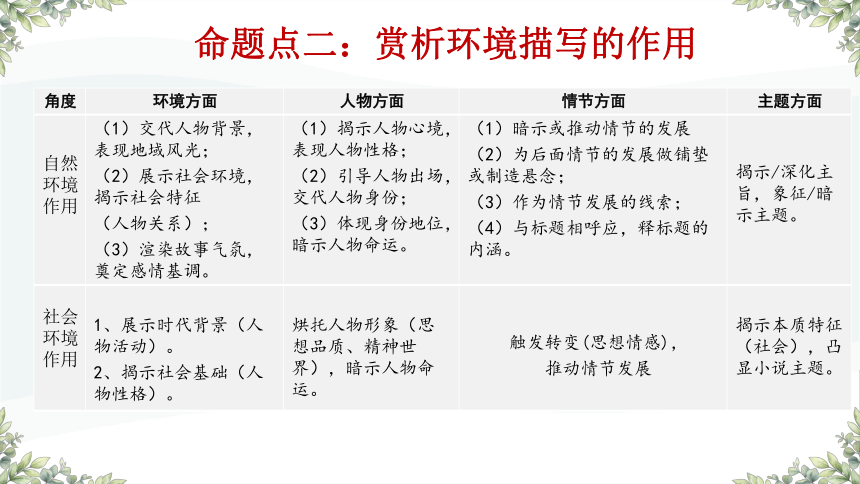

命题点二:赏析环境描写的作用

角度 环境方面 人物方面 情节方面 主题方面

自然环境作用 (1)交代人物背景,表现地域风光; (2)展示社会环境,揭示社会特征 (人物关系); (3)渲染故事气氛,奠定感情基调。 (1)揭示人物心境,表现人物性格; (2)引导人物出场,交代人物身份; (3)体现身份地位,暗示人物命运。 (1)暗示或推动情节的发展 (2)为后面情节的发展做铺垫或制造悬念; (3)作为情节发展的线索; (4)与标题相呼应,释标题的内涵。

揭示/深化主旨,象征/暗示主题。

社会环境作用 1、展示时代背景(人物活动)。 2、揭示社会基础(人物性格)。 烘托人物形象(思想品质、精神世界),暗示人物命运。 触发转变(思想情感), 推动情节发展

揭示本质特征(社会),凸显小说主题。

链接课文《百合花》

1、早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。

①景物描写有色有味,展现一派生机勃勃的和平景象。(特点)

②巧妙地烘托了人物轻松愉悦的心情,表现了“我”临危不惧的革命乐观主义精神。(人物)

②对美好生活的向往和追求。(主旨)

分析下列文段环境描写有何作用?

链接课文《百合花》

2、啊,中秋节,在我的故乡,现在一定又是家家门前放一张竹茶几上面供一副香烛,几碟瓜果月饼.....我想到这里,又想起我那个小同乡,那个拖毛竹的小伙儿,也许,几年以前,他还唱过这些歌吧!...

①照应开头的“一九四六年的中秋”,又与后面战地情形的紧张形成对比;(情节)

②让“我”自然联想到同乡的小通讯员,便于写出“我”对小通讯员的牵挂。(人物)

③写中秋节表达了作者对美好生活的向往(主旨)

环境描写作用 答题“3步骤”

第一步:审题干,定角度

抓住题干中的关键词,审明答题角度。

第二步:找句子,析特点

回归文本,找到环境描写的具体语句,结合文本+答题知识储备。

第三步:分条列,规范答(很重要)

整合答案时,要每个角度的作用单列一条,这样答案要点更明晰,并注意结合文本具体内容进行分析。

链接高考《到梨花屯去》

(2019·全国II卷)小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分(何士光《到梨花屯去》)

到梨花屯去(何士光)

这故事开场时是颇为平淡的,只是后来,马车快要进梨花屯,而两个乘客也沉默时,回过头来看一看,兴许才有一点故事的意味……

一辆马车从白杨坝出来,车夫是个老人家。在一座石桥旁,他把一个中年人让到车上来。看得出,这是位下乡干部。

天色好晴朗。水田还没有栽上秧子,但包谷已长得十分青葱,初夏的山野,透露着旺盛的生命力,叫人沉醉不已。碎石的马路拐弯了,爬坡了,又拐弯了,又爬坡了,不时有布谷在啼叫,车上的人似乎打起盹来了。

不知过了多久,马车停住。打盹的干部猛地抬头,看见有人正上到车上来。

“啊,谢主任?”来人犹豫地打招呼,似乎有些意外。

“是……老赵同志?”谢主任嗫嚅了一下,也有些突然。

车抖了一下,从横过路面的小小水沟上驶过。

谢主任把香烟掏出来,递一支给老赵:“去梨花屯?”语气中有和解的意味。

老赵谨慎地回答:“是。”

“去包队吗?”

“是。胜利大队。”

“我也是!”谢主任和蔼地笑起来,“我们都是十回下乡九回在,老走梨花这一方!”

笑颜使气氛松动起来。三只白鹤高高飞过,不慌不忙扇动着长长的翅膀,在蓝天里显得又白又亮……

“老赵,”谢主任开诚布公地谈起来,“我一直想找机会和你谈谈呢!为七六年秋天在梨花挖那条沟,你怕还对我有些意见呐!”

“谢主任,你说到哪里去了!”

“实事求是嘛!当时我是工作队的负责人,瞎指挥是我搞的,该由我负责!有人把责任归到你头上,当然不应当!”

“我……”

“我也明知那条沟不该挖,一气就占了四十亩良田。但当时压力大啊;上边决定要挖,社员不同意挖,是我硬表了态:我叫挖的,我负责!”

“这种表态,”老赵想了一想,“我也表过……”

“那是因为我先表嘛!”谢主任接过话头,“老赵,去年报上有篇报道,你读过没有?”

“哪一篇?”

“谈得真好!”谢主任不胜感慨地说,“是基层干部座谈。总结说:上面是‘嘴巴硬’,基层干部是‘肩膀硬’!基层干部负责任。像是报道的安徽……”

路转了一个大弯——在一座杉树土岗前好像到了尽头,接着又一下子在马车前重新展现出来,一直延伸到老远的山垭口……

“正是这样嘛!”谢主任点头,“那条沟,责任由我负!”

“我也有责任!那是分派给我的任务。如果不是我催得紧,态度那样硬,说不定就挖不成!责任归我负!”

双方都有诚恳的态度,气氛十分亲切了,甚至到了甜蜜的地步。

路旁出现了一条水沟,水欢快地流淌着,发出叫人喜悦的响声……

他们无拘无束地谈下去了。谈形势,谈这次去梨花屯纠正“定产到组”中出现的种种偏差,等等。后来,拉起家常来了……

越近梨花屯,地势就越平坦,心里也越舒畅。突然,谢主任拍了拍赶车老汉的肩膀:“停一停!”

老人家把缰收住了。

“两年多没到梨花,看看那条沟怎样了!”

坝子上水田一块接着一块,已经犁过了。带着铧印的泥土静静地横陈着,吸收着阳光,像刚切开的梨子一样新鲜,透着沁人心脾的气息……

看不见那条沟。

谢主任问车夫:“老同志,那条沟是不是在这一带?”

“咹?”老人家听不清。

老赵大声说:“沟——挖过一条沟啊!”

“嗯,”老人家听懂了,点点头,“是挖过一条沟。唔,大前年的事喽,立冬后开挖的。分给我们六个生产队,每个劳力摊一截。我都有一截呢!顶上头一段,是红星队……”

看来老人家说起话来是絮絮不休的。老赵终于打断了他:“现在沟在哪里?”

“哪里?”老人家摇着头,“后来填了嘛,去年,开春过后……”

谢主任问:“哪个喊填的?”

“哪个?”老人家认真地想了一回,“没有哪个。是我们六个队的人商量的。总不成就让它摆在那里,沟不沟坎不坎的!唔,先是抬那些石头。论挑抬活路,这一带的人都是好手,肩膀最硬……”

像我们在乡下会碰到的许多老人家一样,这位老人也有着对往事的惊人记忆。也许平时不大有机会说话,一旦有人听,他们就会把点点滴滴说得详详细细,有几分像自言自语,牵连不断地说下去。说下去,平平静静的,像是在叙述别人的而不是自身的事情,多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的嗓音里了。

后来,老赵提醒他:“老人家,我们走吧!老赵的声音,柔和得有些异样。而且不知为什么,这以后不论是老赵还是谢主任,都没再说一句话。

啊,前面,杂树的碧绿和砖瓦的青灰看得见了。是的,梨花屯就要到了!

1979年5月

链接高考《到梨花屯去》

(2019·全国II卷)小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分(何士光《到梨花屯去》)

①到梨花屯去的沿途风景,为故事开展提供自然背景;(环境)

②以景物描写的插入来配合氛围的变化以及谢赵二人的心理变化;(人物)③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。(特点)

学习提示:

1.踩点要全,要有多角度意识。

2.要结合文本答题,不可贴标签,使答案空洞。

3.语言力求精准。

4.分点作答。

三、作业布置

1、小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(6分)

2、分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。(4分)

鉴赏角度 类 型 解 说

描写手法 白描 对人物活动的背景或者人物本身,不作精细描写,而是用简明的笔墨勾画特征,简练、生动、传神。

工笔 用精细的笔墨进行描写,能突出主要景物的特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更有利于表现主题。

正侧描写 突出特点,全方位地表现景物的特征,使对象更鲜明突出。

虚实结合 激发读者的联想、想象,或突出景物的特征,或拓展表现空间,或扩大意境,或深化主题

动静结合 包括:动静结合、以动衬静、以静衬动,使景物更生动,更鲜活,更富有感染力

命题点三:分析环境描写的手法

鉴赏角度 类型 解 说

描写手法 点面 结合 “面”指场景的整体,包括场景中的所有的人、事、物;

“点”指场景的个别情景,一般是作者描写最为突出的人或物。点面结合,要求场景的描写既注意整体,又要突出重点。

渲染 指对环境、景物等做多方面的正面描写形容,以营造某种意境,突出形象。

衬托(正/反衬) 利用事物间的近似或对立的条件,用一些事物为陪衬来突出所要表现的事物的表现手法。它可以使主体形象显得更加突出,形象。(蝉噪林逾静, 鸟鸣山更幽运用衬托的手法,以动衬静,渲染山林的幽静。)

对比 把两个相对或相反的事物,或者一个事物的两个方面并列在一起,以共同表现某种意境或情感。

鉴赏角度 类型 解 说

修辞手法 比喻 比喻化平淡为生动,使描写的事物形象丰满

拟人 把人的形态情感赋予物,描写生动形象,表意丰富

夸张 夸张烘托气氛, 增强感染力,营造气氛

排比 排比节奏鲜明, 内容集中,增强气势,利于抒情对比使所表现的事物特征更鲜明, 更突出

写景角度 感觉 角度 视觉、听觉、味觉、嗅觉等(形、声、色角度)。

观察 角度 定点观察、移步换景、俯视仰视等。

写景 顺序 分层写景(远近、高低、内外)。

阅读下面的文段,分析《祝福》一文开篇是如何描写鲁镇的年终景象的?

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。我是正在这一夜回到我的故乡鲁镇的。

视觉

听觉

嗅觉

阅读下面的文段,分析《祝福》一文开篇是如何描写鲁镇的年终景象的?

①《祝福》开篇从感觉的角度描写了年终的景象:晚云的闪光、爆竹的钝响、幽微的火药香,调动了读者的视觉、听觉和嗅觉(概括写景内容);(手法)

②写得层次分明,形象具体,使人如见其景,如闻其声,渲染了鲁镇年终的热闹场景和忙碌的气氛。(作用)

环境描写手法 答题步骤:描写手法+具体分析+手法效果(作用)

阅读下面的文段,分析《祝福》是如何描写社会环境的?

家中却一律忙,都在准备着“祝福”。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气的……年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。

我回到四叔的书房里时,瓦楞上已经雪白,房里也映得较光明,极分明的显出壁上挂着的朱拓的大“寿”字,陈抟老祖写的,一边的对联已经脱落,松松的卷了放在长桌上,一边的还在,道是“事理通达心气和平”。

“面”

“点”

阅读下面的文段,分析《祝福》是如何描写社会环境的?

【参考答案】运用了点面结合的手法(点名手法)。

“面”的描写,“三个如此”反复,点出了辛亥革命后农村风俗习惯依旧,封建思想依旧,阶级关系依旧,人们的思想意识依旧,封建势力和封建思想的统治依旧。表达了作者对这种气氛的反感与贬抑。

“点”的描写,大红的“寿”字和祥林嫂的死状形成对照,“事理通达心气和平”与鲁四老爷大骂新党、大骂祥林嫂是一个“谬种”形成鲜明对照。(分析作用)

描写手法+具体分析+手法效果(作用)

【链接高考】(2023全国乙卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

长出一地的好荞麦

曹多勇

这年里,德贵最后一次来种河滩地已是腊月里,这期间,他先后种过一次黄豆,两次绿豆,两次麦子,庄稼还是颗粒无收。这情况,德贵还有岁数更大的犁都没经历过。儿子儿媳说这怪气候叫厄尔尼诺现象,德贵不听这道理,骂天,说这是要绝人啊!大河湾土地分两种:一种在围堤坝里,淮河水一般淹不掉,是大河湾人赖以生存的保障;另一种地在堤坝外,无遮无拦地紧挨淮河,一年里能收季麦就不错了,秋季天都荒着——这地叫河滩地,也叫荒地,大河湾只德贵一人秋季天还耕种河滩地。村人说德贵,那点河滩地还能结出金豆豆、银豆豆?德贵家人也说德贵,年年秋季天见你河滩地种呀种呀种,可临了收几次?

德贵先是不愿搭理话,落后才说,俺见河滩地长草就像长俺心口窝,痛得夜夜睡不着觉呀!河滩地位于村东两里地,德贵村东里出了庄,赶头牛,扛张犁,沿河堤一直往东去,人老,牛老,犁也老。牛老,蹄迈得很迟缓,远处里还以为牛是站堤坝上不动弹;人老,老在脊梁上,肩上挂一张犁,侧斜身显得更佝;犁呢是犁铧小,犁把细,还满身裂出一道一道暗裂纹,像老人手上脸上的皱纹皮。牛前边领,德贵后面跟,牛缰绳牵连他们俩,一副懒懒散散的模样,弄不清是德贵赶牛,还是牛牵德贵。至河滩地头,德贵说一声“吁——”,牛停下蹄,瞪一对大牛眼瞧德贵,德贵下堤坝往河滩地里走,牛也侧转身头低屁股撅,挺住蹄缓下堤坝追德贵,关键时才分出牛还是受人支配着。德贵没有即刻套牛犁地,他知道牛跟自己还有犁都得歇息喘口气,犁榫眼松,趴德贵肩“吱呀、吱呀”一路不停歇地叫,德贵说犁,俺知道你榫眼咧着嘴,不湿润湿润水,你准散架。牛嘴也“吧嗒,吧嗒”扯黏水吐白沫,德贵说牛,俺知你嗓子眼冒着火,得去淮河里喝个饱,于是,德贵、牛和犁三个老货径直朝淮河走去,牛饮水,人喝水,犁干脆丢河里,德贵喝几口水站起身,骂犁,你个老货还真能憋气呢;骂牛,你个吃草的家伙能站俺上游饮水?淮河水这会儿还温温顺顺躺河床里,波浪一叠压一叠有条不紊地浪过来又浪过来。德贵、牛,还有那只淹没水里的犁构成一幅温馨的田园画,但德贵却在这宁静貌似温顺的淮河水里瞧看出洪水泛滥的迹象,这迹象是几缕混浊的泥丝,曲曲折折隐河边的水里摇曳流过,这几缕混浊的泥丝就是上游山水下来的前兆,就像暴风雨过来之前的一阵凉风。

牛饮饱水抬起头,润湿的嘴像涂抹油似的又黑又亮,德贵问牛,你说俺们这地犁还是不犁?牛两眼盯着水面瞧着什么,又似乎什么也没瞧,德贵又问犁,你说俺们这地犁还是不犁?德贵问犁没见犁,这才弯腰伸手捞出犁,犁全身吃透水,多余的水“滴答滴答”往河面滴。这清脆的水滴声像是回答德贵的问话,德贵说还是犁说得对,不能害怕涨水淹河滩地,俺们就不种河滩地。不知怎么的,德贵感觉最通人性的是犁,而不是牛。这天上午,德贵犁过河滩地;这天下午,德贵耙过河滩地;这天挨傍晚,德贵撒开黄豆种。一天时间,这块河滩地就喧喧腾腾像块饼被德贵精心制作好,摆放在淮河边上。然而,还没等德贵的锄伸进去,淮河的水便涨出来,德贵赤脚跑进黄豆地,眼前那些没顶的禾苗还使劲地举着枝叶在河水里挣扎,德贵站立的地方原本还是一处干地,河水舔舔地漫过脚面,德贵往后退,骂河水,说俺是一棵会挪动的庄稼,你们想淹也淹不住。就这么河水淹过种,种过淹,德贵从夏日里一口气赶进腊月天。腊月里天寒地冻,德贵这回出村没牵牛,没扯犁,只扛一把大扫帚,河滩地经河水反复浸泡几个月,晃晃荡荡地如铺展一地的嫩豆腐。这样的地是下不去牛、伸不开犁。德贵扛的大扫帚是牛也是犁,德贵脱下鞋,“咔嚓”踩碎表层的薄冰走进去,冰泥一下没过小腿肚,德贵挨排排拍碎冰,而后才能撒上种。这一次撒的是荞麦,腊月天,只能种荞麦。

德贵毕竟是上岁数的人,又加两腿淤进冰泥里,那些刺骨的寒气也就洪水般一浪一浪往心口窝那里涌,德贵仍不罢手,不急不躁,拍一截冰泥地,撒一截种子,而后再把荞麦种拍进泥水里,德贵知道停下手,这些拍碎的冰泥又会凝结起来,德贵还知道荞麦种在这样的冰泥里是长不出芽的,即使长出芽,也会被冻死,但德贵仍是一点一点地种。这天,德贵回家烧两碗姜茶喝下肚,便躺床上睡起来,梦里的河滩地绿油油长满一地的好荞麦,长呀长呀一个劲地往上长。(有删改)

文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。

①"人老,牛老,犁也老",总述三者具有共同的老迈特征;(环境特点)

②运用拟人手法,对人、牛、犁的描写一视同仁,不区分人与物,互为参照;

③将人、牛、犁三者并列,交替描写;

④行文舒缓,与人、牛迟缓的步态和谐一致。(描写手法)

环境描写特点和作用

小说环境描写专题

真题回顾 考情分析

一、

年份 卷别 篇名 提问方式 设题角度 命题特点

2023 全国 乙卷 《长出一地的好荞麦》 文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。(6分) 自然环境社会环境特点+手法 (综合运用) ①环境是轮考点。

②重点考查自然环境的特点和作用,“作用”是重点中的重点。

③值得关注的命题动向是分析环境与人物、主题之间的关系。

新高考Ⅱ卷 社 戏 (节选) 本文是如何描写社戏的仪式感的?请结合全文简要说明。(4分) 社会环境手法

2021 浙江卷 《麦子》 第二段描写环境有何用意?(4分) 自然环境作用 (综合分析)

2019 全国Ⅱ卷 《小步舞》 小说中的卢森堡公园苗圃在情节发展中有重要作用,这种作用体现在哪些方面?请结合作品简要分析。(6分) 自然环境作用 (定向分析)

全国Ⅲ卷 《到梨花屯去》 小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分) 自然环境作用 (综合分析)

2018 江苏卷 《小哥儿俩》 小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(6分) 社会环境特点 (家庭环境定向分析)

分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。(4分) 自然环境作用 (定向分析)

考情概述

环境是人物活动的舞台,恰当的环境描写有助于人物的刻画和主题的表达。

考查环境描写的命题角度有三种:

概括环境特点、环境描写作用、环境描写手法。

这三种命题角度往往以两种形式呈现:

一是环境描写的特点和作用相结合,

二是环境描写的手法和作用相结合。

二、学习目标

熟记小说环境的知识点。

学会分析小说环境的特点和作用。

掌握小说环境特点和作用题型的答题要点。

明考查角度 析答题思路

二、

环境描写的分类

自然 环境 指对日月星辰、山川河流、花草树木、鸟兽鱼虫、时序节令、风雨雪霜等自然景物的描写,包括人物活动的时间、地点、季节、天气、景物等。

社会 环境 指对人物活动、事件发生、情节展开的社会背景、历史条件、地方的风土人情、时代风貌、社会关系、政治、经济等的描写。

概括自然环境特点4角度:

从景物的“形、声、色、味”角度进行, 从这类描写句子中总结出共同特点。

注意区分题型:

景物特点 VS 景物描写的特点

命题点一:概括环境特点

(概括特点题)

(手法题)

概括社会环境特点(6角度)

1.“时”:指时间。时代背景如“抗战时期”;

2.“地”:指地点。“场所”“场合”“地域”等呈现出的特点。

3.“人”:指人物。理清人际关系,如团结友善、紧张冷漠等。

4.“事”:指事件、情节。从情节发展过程中、生活工作状态中分析概括,如“激烈残酷”。

5.“物”:指建筑物、独具时代或地域色彩的器物等。

6.“俗”:指社会风气、风俗习惯、思想观念等“软”环境。

分析下列文段环境描写特点 特点

雪地里踏着碎琼乱玉,迤逦背着北风而行。那雪正下得紧。(林冲沽酒途中)

一个应道:“端的亏管营、差拨两位用心!回到京师,禀过太尉,都保你二位做大官。这番张教头没得推故了!”一个道:“林冲今番直吃我们对付了!高衙内这病必然好了!”又一个道:“张教头那厮,三回五次托人情去说‘你的女婿没了’,张教头越不肯应承,因此衙内病患看看重了。太尉特使俺两个央浼二位干这件事。不想而今完备了!”

大而紧

社会黑暗,政治腐败。

链接课文《林教头风雪山神庙》

环境特点 解题思路

第一步:审题干,分类型。自然环境/社会环境

第二步:依类型,找角度。

1、概括自然环境特点4角度

2、概括社会环境特点6角度

第三步:抓修饰、作归纳。

抓形容词/动词,用几个形容词(多为自然环境)或名词(多为社会环境)去归纳环境特点。

命题点二:赏析环境描写的作用

角度 环境方面 人物方面 情节方面 主题方面

自然环境作用 (1)交代人物背景,表现地域风光; (2)展示社会环境,揭示社会特征 (人物关系); (3)渲染故事气氛,奠定感情基调。 (1)揭示人物心境,表现人物性格; (2)引导人物出场,交代人物身份; (3)体现身份地位,暗示人物命运。 (1)暗示或推动情节的发展 (2)为后面情节的发展做铺垫或制造悬念; (3)作为情节发展的线索; (4)与标题相呼应,释标题的内涵。

揭示/深化主旨,象征/暗示主题。

社会环境作用 1、展示时代背景(人物活动)。 2、揭示社会基础(人物性格)。 烘托人物形象(思想品质、精神世界),暗示人物命运。 触发转变(思想情感), 推动情节发展

揭示本质特征(社会),凸显小说主题。

链接课文《百合花》

1、早上下过一阵小雨,现在虽放了晴,路上还是滑得很,两边地里的秋庄稼,却给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。空气里也带有一股清鲜湿润的香味。

①景物描写有色有味,展现一派生机勃勃的和平景象。(特点)

②巧妙地烘托了人物轻松愉悦的心情,表现了“我”临危不惧的革命乐观主义精神。(人物)

②对美好生活的向往和追求。(主旨)

分析下列文段环境描写有何作用?

链接课文《百合花》

2、啊,中秋节,在我的故乡,现在一定又是家家门前放一张竹茶几上面供一副香烛,几碟瓜果月饼.....我想到这里,又想起我那个小同乡,那个拖毛竹的小伙儿,也许,几年以前,他还唱过这些歌吧!...

①照应开头的“一九四六年的中秋”,又与后面战地情形的紧张形成对比;(情节)

②让“我”自然联想到同乡的小通讯员,便于写出“我”对小通讯员的牵挂。(人物)

③写中秋节表达了作者对美好生活的向往(主旨)

环境描写作用 答题“3步骤”

第一步:审题干,定角度

抓住题干中的关键词,审明答题角度。

第二步:找句子,析特点

回归文本,找到环境描写的具体语句,结合文本+答题知识储备。

第三步:分条列,规范答(很重要)

整合答案时,要每个角度的作用单列一条,这样答案要点更明晰,并注意结合文本具体内容进行分析。

链接高考《到梨花屯去》

(2019·全国II卷)小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分(何士光《到梨花屯去》)

到梨花屯去(何士光)

这故事开场时是颇为平淡的,只是后来,马车快要进梨花屯,而两个乘客也沉默时,回过头来看一看,兴许才有一点故事的意味……

一辆马车从白杨坝出来,车夫是个老人家。在一座石桥旁,他把一个中年人让到车上来。看得出,这是位下乡干部。

天色好晴朗。水田还没有栽上秧子,但包谷已长得十分青葱,初夏的山野,透露着旺盛的生命力,叫人沉醉不已。碎石的马路拐弯了,爬坡了,又拐弯了,又爬坡了,不时有布谷在啼叫,车上的人似乎打起盹来了。

不知过了多久,马车停住。打盹的干部猛地抬头,看见有人正上到车上来。

“啊,谢主任?”来人犹豫地打招呼,似乎有些意外。

“是……老赵同志?”谢主任嗫嚅了一下,也有些突然。

车抖了一下,从横过路面的小小水沟上驶过。

谢主任把香烟掏出来,递一支给老赵:“去梨花屯?”语气中有和解的意味。

老赵谨慎地回答:“是。”

“去包队吗?”

“是。胜利大队。”

“我也是!”谢主任和蔼地笑起来,“我们都是十回下乡九回在,老走梨花这一方!”

笑颜使气氛松动起来。三只白鹤高高飞过,不慌不忙扇动着长长的翅膀,在蓝天里显得又白又亮……

“老赵,”谢主任开诚布公地谈起来,“我一直想找机会和你谈谈呢!为七六年秋天在梨花挖那条沟,你怕还对我有些意见呐!”

“谢主任,你说到哪里去了!”

“实事求是嘛!当时我是工作队的负责人,瞎指挥是我搞的,该由我负责!有人把责任归到你头上,当然不应当!”

“我……”

“我也明知那条沟不该挖,一气就占了四十亩良田。但当时压力大啊;上边决定要挖,社员不同意挖,是我硬表了态:我叫挖的,我负责!”

“这种表态,”老赵想了一想,“我也表过……”

“那是因为我先表嘛!”谢主任接过话头,“老赵,去年报上有篇报道,你读过没有?”

“哪一篇?”

“谈得真好!”谢主任不胜感慨地说,“是基层干部座谈。总结说:上面是‘嘴巴硬’,基层干部是‘肩膀硬’!基层干部负责任。像是报道的安徽……”

路转了一个大弯——在一座杉树土岗前好像到了尽头,接着又一下子在马车前重新展现出来,一直延伸到老远的山垭口……

“正是这样嘛!”谢主任点头,“那条沟,责任由我负!”

“我也有责任!那是分派给我的任务。如果不是我催得紧,态度那样硬,说不定就挖不成!责任归我负!”

双方都有诚恳的态度,气氛十分亲切了,甚至到了甜蜜的地步。

路旁出现了一条水沟,水欢快地流淌着,发出叫人喜悦的响声……

他们无拘无束地谈下去了。谈形势,谈这次去梨花屯纠正“定产到组”中出现的种种偏差,等等。后来,拉起家常来了……

越近梨花屯,地势就越平坦,心里也越舒畅。突然,谢主任拍了拍赶车老汉的肩膀:“停一停!”

老人家把缰收住了。

“两年多没到梨花,看看那条沟怎样了!”

坝子上水田一块接着一块,已经犁过了。带着铧印的泥土静静地横陈着,吸收着阳光,像刚切开的梨子一样新鲜,透着沁人心脾的气息……

看不见那条沟。

谢主任问车夫:“老同志,那条沟是不是在这一带?”

“咹?”老人家听不清。

老赵大声说:“沟——挖过一条沟啊!”

“嗯,”老人家听懂了,点点头,“是挖过一条沟。唔,大前年的事喽,立冬后开挖的。分给我们六个生产队,每个劳力摊一截。我都有一截呢!顶上头一段,是红星队……”

看来老人家说起话来是絮絮不休的。老赵终于打断了他:“现在沟在哪里?”

“哪里?”老人家摇着头,“后来填了嘛,去年,开春过后……”

谢主任问:“哪个喊填的?”

“哪个?”老人家认真地想了一回,“没有哪个。是我们六个队的人商量的。总不成就让它摆在那里,沟不沟坎不坎的!唔,先是抬那些石头。论挑抬活路,这一带的人都是好手,肩膀最硬……”

像我们在乡下会碰到的许多老人家一样,这位老人也有着对往事的惊人记忆。也许平时不大有机会说话,一旦有人听,他们就会把点点滴滴说得详详细细,有几分像自言自语,牵连不断地说下去。说下去,平平静静的,像是在叙述别人的而不是自身的事情,多少波澜都化为了涓涓细流,想当初虽未必如此简单,而今却尽掩在老人家略带沙哑的嗓音里了。

后来,老赵提醒他:“老人家,我们走吧!老赵的声音,柔和得有些异样。而且不知为什么,这以后不论是老赵还是谢主任,都没再说一句话。

啊,前面,杂树的碧绿和砖瓦的青灰看得见了。是的,梨花屯就要到了!

1979年5月

链接高考《到梨花屯去》

(2019·全国II卷)小说中有多处景物描写,请分析其功能。(6分(何士光《到梨花屯去》)

①到梨花屯去的沿途风景,为故事开展提供自然背景;(环境)

②以景物描写的插入来配合氛围的变化以及谢赵二人的心理变化;(人物)③使小说具有清新的田园风格,流露出生机勃勃的时代气息。(特点)

学习提示:

1.踩点要全,要有多角度意识。

2.要结合文本答题,不可贴标签,使答案空洞。

3.语言力求精准。

4.分点作答。

三、作业布置

1、小哥儿俩是在什么样的家庭环境中成长的?请简要分析。(6分)

2、分析小说画线部分的景物描写对情节发展的作用。(4分)

鉴赏角度 类 型 解 说

描写手法 白描 对人物活动的背景或者人物本身,不作精细描写,而是用简明的笔墨勾画特征,简练、生动、传神。

工笔 用精细的笔墨进行描写,能突出主要景物的特征,浓墨重彩的描绘能感染读者,更有利于表现主题。

正侧描写 突出特点,全方位地表现景物的特征,使对象更鲜明突出。

虚实结合 激发读者的联想、想象,或突出景物的特征,或拓展表现空间,或扩大意境,或深化主题

动静结合 包括:动静结合、以动衬静、以静衬动,使景物更生动,更鲜活,更富有感染力

命题点三:分析环境描写的手法

鉴赏角度 类型 解 说

描写手法 点面 结合 “面”指场景的整体,包括场景中的所有的人、事、物;

“点”指场景的个别情景,一般是作者描写最为突出的人或物。点面结合,要求场景的描写既注意整体,又要突出重点。

渲染 指对环境、景物等做多方面的正面描写形容,以营造某种意境,突出形象。

衬托(正/反衬) 利用事物间的近似或对立的条件,用一些事物为陪衬来突出所要表现的事物的表现手法。它可以使主体形象显得更加突出,形象。(蝉噪林逾静, 鸟鸣山更幽运用衬托的手法,以动衬静,渲染山林的幽静。)

对比 把两个相对或相反的事物,或者一个事物的两个方面并列在一起,以共同表现某种意境或情感。

鉴赏角度 类型 解 说

修辞手法 比喻 比喻化平淡为生动,使描写的事物形象丰满

拟人 把人的形态情感赋予物,描写生动形象,表意丰富

夸张 夸张烘托气氛, 增强感染力,营造气氛

排比 排比节奏鲜明, 内容集中,增强气势,利于抒情对比使所表现的事物特征更鲜明, 更突出

写景角度 感觉 角度 视觉、听觉、味觉、嗅觉等(形、声、色角度)。

观察 角度 定点观察、移步换景、俯视仰视等。

写景 顺序 分层写景(远近、高低、内外)。

阅读下面的文段,分析《祝福》一文开篇是如何描写鲁镇的年终景象的?

旧历的年底毕竟最像年底,村镇上不必说,就在天空中也显出将到新年的气象来。灰白色的沉重的晚云中间时时发出闪光,接着一声钝响,是送灶的爆竹;近处燃放的可就更强烈了,震耳的大音还没有息,空气里已经散满了幽微的火药香。我是正在这一夜回到我的故乡鲁镇的。

视觉

听觉

嗅觉

阅读下面的文段,分析《祝福》一文开篇是如何描写鲁镇的年终景象的?

①《祝福》开篇从感觉的角度描写了年终的景象:晚云的闪光、爆竹的钝响、幽微的火药香,调动了读者的视觉、听觉和嗅觉(概括写景内容);(手法)

②写得层次分明,形象具体,使人如见其景,如闻其声,渲染了鲁镇年终的热闹场景和忙碌的气氛。(作用)

环境描写手法 答题步骤:描写手法+具体分析+手法效果(作用)

阅读下面的文段,分析《祝福》是如何描写社会环境的?

家中却一律忙,都在准备着“祝福”。这是鲁镇年终的大典,致敬尽礼,迎接福神,拜求来年一年中的好运气的……年年如此,家家如此,——只要买得起福礼和爆竹之类的——今年自然也如此。

我回到四叔的书房里时,瓦楞上已经雪白,房里也映得较光明,极分明的显出壁上挂着的朱拓的大“寿”字,陈抟老祖写的,一边的对联已经脱落,松松的卷了放在长桌上,一边的还在,道是“事理通达心气和平”。

“面”

“点”

阅读下面的文段,分析《祝福》是如何描写社会环境的?

【参考答案】运用了点面结合的手法(点名手法)。

“面”的描写,“三个如此”反复,点出了辛亥革命后农村风俗习惯依旧,封建思想依旧,阶级关系依旧,人们的思想意识依旧,封建势力和封建思想的统治依旧。表达了作者对这种气氛的反感与贬抑。

“点”的描写,大红的“寿”字和祥林嫂的死状形成对照,“事理通达心气和平”与鲁四老爷大骂新党、大骂祥林嫂是一个“谬种”形成鲜明对照。(分析作用)

描写手法+具体分析+手法效果(作用)

【链接高考】(2023全国乙卷)阅读下面的文字,完成下面小题。

长出一地的好荞麦

曹多勇

这年里,德贵最后一次来种河滩地已是腊月里,这期间,他先后种过一次黄豆,两次绿豆,两次麦子,庄稼还是颗粒无收。这情况,德贵还有岁数更大的犁都没经历过。儿子儿媳说这怪气候叫厄尔尼诺现象,德贵不听这道理,骂天,说这是要绝人啊!大河湾土地分两种:一种在围堤坝里,淮河水一般淹不掉,是大河湾人赖以生存的保障;另一种地在堤坝外,无遮无拦地紧挨淮河,一年里能收季麦就不错了,秋季天都荒着——这地叫河滩地,也叫荒地,大河湾只德贵一人秋季天还耕种河滩地。村人说德贵,那点河滩地还能结出金豆豆、银豆豆?德贵家人也说德贵,年年秋季天见你河滩地种呀种呀种,可临了收几次?

德贵先是不愿搭理话,落后才说,俺见河滩地长草就像长俺心口窝,痛得夜夜睡不着觉呀!河滩地位于村东两里地,德贵村东里出了庄,赶头牛,扛张犁,沿河堤一直往东去,人老,牛老,犁也老。牛老,蹄迈得很迟缓,远处里还以为牛是站堤坝上不动弹;人老,老在脊梁上,肩上挂一张犁,侧斜身显得更佝;犁呢是犁铧小,犁把细,还满身裂出一道一道暗裂纹,像老人手上脸上的皱纹皮。牛前边领,德贵后面跟,牛缰绳牵连他们俩,一副懒懒散散的模样,弄不清是德贵赶牛,还是牛牵德贵。至河滩地头,德贵说一声“吁——”,牛停下蹄,瞪一对大牛眼瞧德贵,德贵下堤坝往河滩地里走,牛也侧转身头低屁股撅,挺住蹄缓下堤坝追德贵,关键时才分出牛还是受人支配着。德贵没有即刻套牛犁地,他知道牛跟自己还有犁都得歇息喘口气,犁榫眼松,趴德贵肩“吱呀、吱呀”一路不停歇地叫,德贵说犁,俺知道你榫眼咧着嘴,不湿润湿润水,你准散架。牛嘴也“吧嗒,吧嗒”扯黏水吐白沫,德贵说牛,俺知你嗓子眼冒着火,得去淮河里喝个饱,于是,德贵、牛和犁三个老货径直朝淮河走去,牛饮水,人喝水,犁干脆丢河里,德贵喝几口水站起身,骂犁,你个老货还真能憋气呢;骂牛,你个吃草的家伙能站俺上游饮水?淮河水这会儿还温温顺顺躺河床里,波浪一叠压一叠有条不紊地浪过来又浪过来。德贵、牛,还有那只淹没水里的犁构成一幅温馨的田园画,但德贵却在这宁静貌似温顺的淮河水里瞧看出洪水泛滥的迹象,这迹象是几缕混浊的泥丝,曲曲折折隐河边的水里摇曳流过,这几缕混浊的泥丝就是上游山水下来的前兆,就像暴风雨过来之前的一阵凉风。

牛饮饱水抬起头,润湿的嘴像涂抹油似的又黑又亮,德贵问牛,你说俺们这地犁还是不犁?牛两眼盯着水面瞧着什么,又似乎什么也没瞧,德贵又问犁,你说俺们这地犁还是不犁?德贵问犁没见犁,这才弯腰伸手捞出犁,犁全身吃透水,多余的水“滴答滴答”往河面滴。这清脆的水滴声像是回答德贵的问话,德贵说还是犁说得对,不能害怕涨水淹河滩地,俺们就不种河滩地。不知怎么的,德贵感觉最通人性的是犁,而不是牛。这天上午,德贵犁过河滩地;这天下午,德贵耙过河滩地;这天挨傍晚,德贵撒开黄豆种。一天时间,这块河滩地就喧喧腾腾像块饼被德贵精心制作好,摆放在淮河边上。然而,还没等德贵的锄伸进去,淮河的水便涨出来,德贵赤脚跑进黄豆地,眼前那些没顶的禾苗还使劲地举着枝叶在河水里挣扎,德贵站立的地方原本还是一处干地,河水舔舔地漫过脚面,德贵往后退,骂河水,说俺是一棵会挪动的庄稼,你们想淹也淹不住。就这么河水淹过种,种过淹,德贵从夏日里一口气赶进腊月天。腊月里天寒地冻,德贵这回出村没牵牛,没扯犁,只扛一把大扫帚,河滩地经河水反复浸泡几个月,晃晃荡荡地如铺展一地的嫩豆腐。这样的地是下不去牛、伸不开犁。德贵扛的大扫帚是牛也是犁,德贵脱下鞋,“咔嚓”踩碎表层的薄冰走进去,冰泥一下没过小腿肚,德贵挨排排拍碎冰,而后才能撒上种。这一次撒的是荞麦,腊月天,只能种荞麦。

德贵毕竟是上岁数的人,又加两腿淤进冰泥里,那些刺骨的寒气也就洪水般一浪一浪往心口窝那里涌,德贵仍不罢手,不急不躁,拍一截冰泥地,撒一截种子,而后再把荞麦种拍进泥水里,德贵知道停下手,这些拍碎的冰泥又会凝结起来,德贵还知道荞麦种在这样的冰泥里是长不出芽的,即使长出芽,也会被冻死,但德贵仍是一点一点地种。这天,德贵回家烧两碗姜茶喝下肚,便躺床上睡起来,梦里的河滩地绿油油长满一地的好荞麦,长呀长呀一个劲地往上长。(有删改)

文中画线部分的描写,人、牛、犁浑然一体,这种艺术效果是如何营造出来的?请简要赏析。

①"人老,牛老,犁也老",总述三者具有共同的老迈特征;(环境特点)

②运用拟人手法,对人、牛、犁的描写一视同仁,不区分人与物,互为参照;

③将人、牛、犁三者并列,交替描写;

④行文舒缓,与人、牛迟缓的步态和谐一致。(描写手法)