2025届高考写作指导:科技与传统文化 课件(共35张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考写作指导:科技与传统文化 课件(共35张PPT) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 32.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 09:11:04 | ||

图片预览

文档简介

(共35张PPT)

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

2025蛇年春晚中,非遗舞蹈《傩·祭》利用数字技术让千年傩面“开口说话”,弹幕评论两极分化:有人赞叹“技术让文化活起来”,有人批评“传统文化不应被科技绑架”。

请结合材料,围绕“科技与传统文化”的关系写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题立意

这是一道引语类材料作文题。

明确核心事件:2025 蛇年春晚非遗舞蹈《傩 祭》运用数字技术让千年傩面 “开口说话”,这是整个材料的核心事件,是引发后续讨论和思考的基础。

分析不同观点:

“技术让文化活起来”:此观点强调科技对传统文化的积极作用。科技能够突破传统文化传播和展示的局限,以新颖的形式吸引更多人关注,赋予传统文化新的生命力,使其在现代社会中更好地传承与发展。例如通过虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,能让观众身临其境地感受古代文化场景;利用数字化存储和传播,可使文化资料永久保存并广泛流传。

“传统文化不应被科技绑架”:该观点提醒人们警惕科技过度介入对传统文化的负面影响。担心科技手段可能会掩盖传统文化的本质内涵,过于注重形式创新而忽略文化内核的传承,甚至改变传统文化的原有风貌和价值。比如一些文化遗产在数字化开发过程中,为追求商业利益或视觉效果,过度包装,失去了其原汁原味。

立意:

1、肯定科技助力文化发展:

论点:科技是传统文化复兴的强大引擎。

阐述:论述科技在传统文化的传播、创新、教育等方面的积极作用。如通过新媒体平台,传统文化能迅速传播到世界各个角落;利用数字建模、动画制作等技术,可对传统文化进行创新演绎,开发出丰富多彩的文化产品,吸引年轻一代的兴趣;借助在线教育课程,能让更多人便捷地学习传统文化知识。

2、强调坚守传统文化本质:

论点:莫让科技之 “刃” 伤文化之 “根”。

阐述:分析科技可能给传统文化带来的冲击,如形式大于内容、文化内涵被曲解等问题。强调在利用科技时,要始终以保护和传承传统文化的本质为出发点和落脚点。例如在文化遗产数字化保护中,要遵循 “修旧如旧” 原则,最大程度保留其历史信息和文化价值;在文化创意产品开发中,要深入挖掘文化内涵,避免只注重表面的科技噱头。

3、倡导科技与文化融合发展:

论点:以科技为笔,绘文化新篇。

阐述:说明科技与传统文化并非对立关系,而是可以相互促进、相得益彰。一方面,科技为传统文化的传承与发展提供新的途径和方法;另一方面,传统文化为科技的创新应用提供丰富的素材和深厚的底蕴。应积极探索科技与传统文化深度融合的模式,在传承文化的同时推动科技进步,如开发具有文化内涵的高科技文化体验项目,让观众在享受科技乐趣的同时感受传统文化魅力。

金句集锦

“科技让神话触手可及,文化让未来有根可依。”(适用话题:科技与人文传统创新)——媒体评论

我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。---习近平

“科技是社会进步的驱动力,文化是民族的灵魂。” —— 胡适

“科技是文化的内在动力,文化则是科技的外在框架。” —— 马克思

“科技是文化的萃取和反映,同时也是人类社会发展的催化剂。”

—— 尼采

作文背景材料

从敦煌研究院运用3D光雕技术重现壁画神韵,到《黑神话:悟空》以数字美学重构西游IP;从杭州亚运会开幕式虚实相生的东方美学表达,到故宫博物院借助数字技术让文物"活起来",科技创新正打破时空界限,重塑文化传承方式。当前,以5G、人工智能、区块链为代表的数字技术,不仅催生了数字文创、云演播等新业态,更通过沉浸式体验、交互式传播让传统文化焕发新生。然而,在技术赋能的同时,也需警惕文化内涵消解、创新边界模糊等挑战,这要求我们在守正创新中探寻文化基因解码与科技理性之间的平衡点,让五千年的文明积淀在数字浪潮中迸发永恒魅力。

春晚相关精彩时评

1. 《科技赋能,让春晚成为“文化路由器”》

蛇年春晚用AR技术复刻《清明上河图》,观众可“走入”画中与宋代商贩互动。这种沉浸式体验,不仅拉近了年轻人与历史的距离,更让传统文化成为可感、可参与的“活态遗产”。(适用话题:科技与人文 文化传播)——来源《光明日报》

2. 《春晚:一场跨越代际的文化“和解”》

当“非遗街舞”引爆全网,当粤剧戏腔改编成流行歌曲,我们看到的不仅是艺术形式的融合,更是代际审美的共鸣。文化传承,需要找到“老传统”与“新表达”的最大公约数。(适用话题:代际沟通 文化创新)——来源《新京报》

3. 《从“螣蛇”到航天:中国叙事的双重维度》

蛇年春晚既呈现《山海经》神话,又展示空间站拜年,这种“复古”与“未来”的交织,恰恰彰显了中国文化的包容性——既能扎根大地,亦敢仰望星空。(适用话题:文化自信 时代精神)——来源《环球时报》

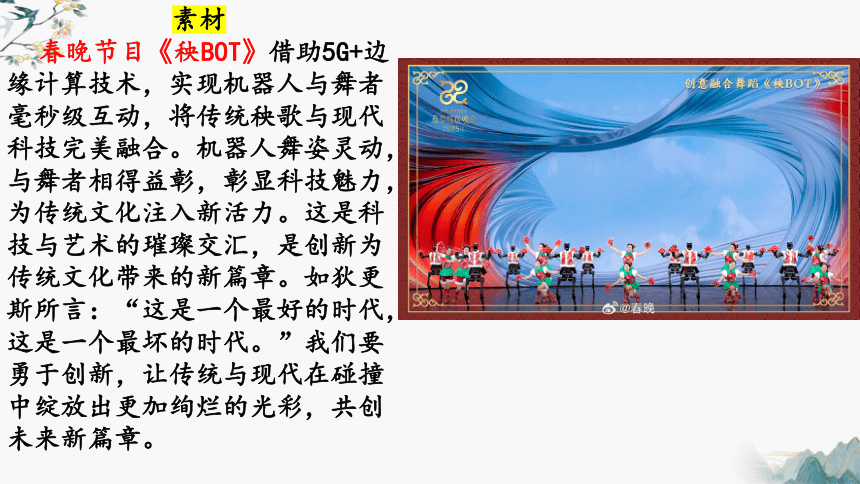

素材

春晚节目《秧BOT》借助5G+边缘计算技术,实现机器人与舞者毫秒级互动,将传统秧歌与现代科技完美融合。机器人舞姿灵动,与舞者相得益彰,彰显科技魅力,为传统文化注入新活力。这是科技与艺术的璀璨交汇,是创新为传统文化带来的新篇章。如狄更斯所言:“这是一个最好的时代,这是一个最坏的时代。”我们要勇于创新,让传统与现代在碰撞中绽放出更加绚烂的光彩,共创未来新篇章。

在全球化日益加深的今天,文化软实力成为国家竞争力的重要组成部分。《黑神话·悟空》作为国内首款备受瞩目的3A游戏,其深远的意义不仅在于游戏制作技术的突破,更在于它成为了中国文化走向世界的一张亮丽名片。游戏以中国古典名著《西游记》中的孙悟为主角,巧妙融合了传统神话元素与现代游戏设计理念,让全球玩家在享受高品质游戏体验的同时,也能感受到中华文化的博大精深与独特魅力。这种以游戏为载体的文化传播方式,不仅拓宽了国际视野下中国文化的展示渠道,也促进了文化的多样性和相互理解,为构建人类命运共同体贡献了文化力量。

《哪吒2》作为一部国漫作品,不仅在技术上达到了新的高度,更在文化传承与创新上做出了表率。它取材于中国传统文化,却以现代的视角和手法进行了重新演绎,让古老的神话故事焕发出新的生命力。这种文化与创新的结合,可以作为作文中“文化传承”“创新精神”“国漫崛起”的素材。国漫的崛起不仅是技术的进步,更是文化自信的体现。

《只此青绿》的舞台上,随着画卷的铺展,画师希孟与篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人、制墨人,一一登场。观众跟随着展卷人的步伐,循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”的篇章纲目,一起感受《千里江山图》的绘制过程。

敦煌莫高窟

(通过无接触数字化采集、人工智能算法、虚拟修复等数字化技术手段,结合虚拟现实技术 VR、AR 将敦煌 45窟以数字空间1:1还原呈现,实现敦煌数字洞窟线上沉浸式体验,体验近距离鉴赏与专家解析。)

数字资源看中国

北京故宫

阅卷分析

1、错别字多,卷面涂抹过多的也有。

天做之合 国朝 颠履 造服 创播

维妙维肖 升机 拖举 屏慕 震憾

虎视耽耽 函养 战力品 记承 枷琐

从见天日 凝眸善睐 掘起 传/承现

天作之合 国潮 颠覆 造福 传播

惟妙惟肖 升级 托举 屏幕 震撼

虎视眈眈 涵养 战利品 继承 枷锁

重见天日 明眸善睐 崛起 呈现

2、没有抓准题干的关键词——“科技”、“传统文化”,对概念内涵也把握不清楚,甚至还引入新的关键词如“创新”。

科技≠科技的创新≠数字技术

如学生结构1:科技的创新并不意味着传统文化被绑架

科技的创新并不是“无以复加”的荣誉,而是在保护传承的推广的新起点。

科技的创新让非遗文化及其传承者有了更深厚的发展空间。

如学生结构2:科技创新助力保护文化遗产

科技创新助力传承文化自信

科技创新体现传统文化魅力。

如有人认为“技术让文化活起来”,但我认为应是“创新让文化活起来”。

如在新的时代背景下,不仅科技需创新,文化同样也需创新。文化创新应……

传统文化≠非遗文化≠文化≠传统

如学生结尾:科技创新是时代主流,非遗传统是时代发展的种子,二者相融让时代进步,让古韵流芳,“科技让神话触手可及,文化让未来有根可依”。

如学生结尾:数字技术让文化越传越远,让文化更上一层楼。因此,我们应以科技为梯,攀上文化顶峰。

未能正面解答关键任务——“科技与传统文化”的关系,常发生偏移。

如学生开头:《科技与文化》

“非遗不是历史的标本,而是未来的种子。”

——题记

在我们中华民族的传统文化中,有的人认为我们的文化是老祖宗留下的东西不可以随意破坏,也有的人认为时代在发展,我们的传统文化也应有所创新。(跟题干的争议完全不一样)

3、拟题

①关键词把握不准

《传统文化与现代创新》《创新传播文化价值》《科技活“非遗”》

《科技的创新弘扬传统文化》《“非遗”活起,科技助力》

②对二者的关系夸张扭曲或片面理解

《科技发展影响着文化复苏》《科技,传统文化的接力者》

《以科技为梯,攀上文化顶峰》《科技让文化源远流长》

《科技助力文化传播》

③比喻式拟题盛行,值得鼓励

《以科技为翼,绽传统文化之美》《科技为笔,绘就东方美学》

《科技为纸,文化为墨》《以科技为颜料,为文化上色》

《以科技为舟,扬文化之帆》《以科技为魂,扬文化之根》

参考题目:

《科技点亮文化,文化温暖科技》《科技赋能传统文化》

4、部分表述不够严谨,特别是开头、每段观点句的位置。

如让传统文化呈现在大众眼前并继承创新是科技创新的意义。

科技为传统文化带来灵魂。

科技让文化产生了多元化。

科技发展的背后,是对文化的传承发展,更是展现了大国的风采。

春晚本身也属于一种我国特有的传统文化。

学生开头:科技是美好生活的基石,覆盖生活的方方面面。传统文化是历史发展过程形成的精华,让家国情怀深入人心。科技与传统文化相结合,是当前的趋势,科技点亮传统文化,传统文化展现科技魅力。

5、建议增加反面论述,使作文层次丰富,思考深入。

如科技在传播、创新传统文化的时候,过于注重形式,过于追求博人眼球,扭曲传统文化的内涵。

现代科技催生的娱乐文化挤压了传统文化的生存空间,转移了大众的注意力。

6、学生作文结构①

《科技与传统共舞》

开头:“科技让神话触手可及,文化让未来有根可依。”2025年的春晚中,非遗舞蹈《傩·祭》借助“数字技术说话,让观众们仿佛在和祖先无声的对话,惊叹与争议也随之而来,那么我们又应该如何在科技与人文的平衡中找到未来的方向?又如何看待科技与传统文化的关系呢?

科技是传统文化的“活化剂”。春晚节目《秧BOT》

拥抱科技进步,坚守传统的情感内核。视觉秀《迎福》

文化不是固守旧纸堆,而是以开放姿态拥抱时代。短视频创作者李子柒

结尾:“新则活,旧则板;新则通,旧则滞。”传统文化在代码中重生,不是传统的消亡,而是记忆的永生。科技与文化是相互成就,共同进步的。在现代生活中,我们要勇于创新,让传统和科技在碰撞中绽放出更加绚烂的光彩,共创未来新篇章。

学生作文结构②

《科技为能,促文化发展》

以科技为纸笔,记录传统文化。人工智能

以科技为口,传播传统文化。短视频李子柒、敦煌文化数字化的电影《梦幻佛宫》

以科技为剑,开辟文化发展新途径。科技成果的命名方式“神舟”、“嫦娥”、“墨子”……

学生作文结构③

《以科技为炬,传文化之火》

科技是备忘录,为文化传承提供帮助。

科技是指南针,为文化传传播指明方向。《哪吒2》

科技是阶梯,为文化多元融合更进一层楼。《黑神话·悟空》

精彩段落

君不见《哪吒2》通过动画技术精彩呈现以中华传统文化为基础的视觉盛宴,创下了中国电影票房史的记录;君不见水下洛神舞蹈视频通过互联网上传,我们得以领略长久不息的古风韵味,得以观赏水下的翩翩惊鸿;君不见《典籍里的中国》采取与古人对话的舞台剧表演形式,掀起传统文化热潮。由此可见,年轻人对博大精深、源远流长的传统文化的兴趣只会乘科技之风扶摇直上。……

一方面,科技进步能保护好传统文化。之前的智能注解、AI便能以极高的准确率和速度,对文言文进行翻译,大大提高了古籍的整理效率;同时,AI的发展也为古籍修复做出了巨大贡献。另一方面,科技能弘扬非物质文化遗产,“数字梅兰芳”用AI技术让传统文化活过来,赋予其新面貌,3D光雕数字技术因48台高清投影,再现敦煌石窟魅力。所以说,科技能为传统文化注入活力,让传统文化走向世界、走向未来。……

文化并非静态的存在,它需要在科技的助力下才能更好地传承与发扬。正如古DNA序列的测定让考古学家对古人类的生活方式有了更深入的了解,正如数字化让古籍文献得以更好地保存,正如网络让传统文化找到了新的传播途径。科技让文化插上了翅膀,让它飞得更高,更远。

同样,科技也需要文化的滋养与引领,才能更好地发展。正如人工智能在文学创作中获得了灵感,正如在音乐创作中融入了人文精神,正如在建筑设计中体现了审美情趣。文化为科技注入了灵魂,让它有了温度,有了情感。……

以科技之翼,展文化之姿

当 2025 蛇年春晚的舞台上,非遗舞蹈《傩 祭》借助数字技术让千年傩面 “开口说话”,引发的弹幕评论两极分化,实则反映了人们在文化传承与发展进程中的思索。有人赞叹 “技术让文化活起来”,亦有人批评 “传统文化不应被科技绑架”,在我看来,科技与传统文化并非矛盾对立,而是相辅相成,我们应以科技为翼,让传统文化在新时代展翅高飞。

范文1

科技为传统文化的传播搭建了广阔舞台。在过去,传统文化多局限于特定地域、特定人群,如傩文化,往往仅在部分乡村地区的祭祀仪式中得以展现,知晓者甚少。而如今,数字技术让傩面 “开口说话”,通过春晚这一全民瞩目的平台,瞬间让亿万人领略到傩文化的神秘魅力。从故宫博物院推出的一系列数字化展览,让观众足不出户便能漫步在虚拟的故宫宫殿,感受历史的厚重;到敦煌研究院利用数字技术将莫高窟的壁画以高清、立体的形式呈现,让远在千里之外的人们也能清晰欣赏到每一笔精妙的笔触。科技打破了时间与空间的限制,让传统文化得以走进大众视野,为其传承与发展奠定了坚实基础。

科技还能为传统文化注入新的活力。传统的傩舞表演形式相对固定,而数字技术的融入,让傩面有了表情、能 “开口说话”,这种创新的呈现方式使古老的傩文化焕发出新的生机,更符合当代人的审美趣味。就像近年来一些流行的国风游戏,将传统文化元素巧妙融入其中,玩家在游戏过程中不仅能体验到乐趣,还能深入了解诸如诗词、传统建筑、服饰等文化知识。这种将科技与传统文化深度融合的创新模式,吸引了大量年轻群体关注传统文化,为传统文化的传承培养了新生力量。

然而,我们也必须警惕科技过度介入可能带来的问题,防止传统文化被科技 “绑架”。一方面,不能让科技喧宾夺主,若在《傩 祭》中,人们只记住了炫目的数字特效,而忽略了傩文化本身所蕴含的驱邪祈福、敬畏自然等深刻内涵,那便是本末倒置。另一方面,要注重科技应用的适度性与合理性,不能为了追求创新而破坏传统文化的原汁原味。比如一些地方在对传统建筑进行数字化修复时,过度使用现代材料与技术,导致古建筑失去了原有的历史风貌与文化韵味。

因此,我们在利用科技推动传统文化发展时,要坚守文化的内核。以科技为手段,以文化为根本,深入挖掘传统文化的精髓,让科技更好地服务于文化传承。同时,要加强对传统文化的研究与教育,提高大众对传统文化的认知与理解,让人们在欣赏科技带来的精彩呈现时,也能真正领悟到传统文化的博大精深。

“穷则变,变则通,通则久。” 在时代的浪潮中,传统文化唯有与时俱进,借助科技的力量,不断创新发展,才能历久弥新。让我们以科技为翼,精心呵护传统文化的根基,让传统文化在新时代的天空中绽放更加绚烂的光彩。

技术为舟,文化为桨

当2025蛇年春晚的舞台上,千年傩面借助数字技术“开口说话”时,荧幕前的观众仿佛穿越时空,与先民完成了一场无声的对话。惊叹与争议随之而来:有人高呼“科技让文化活起来”,有人忧心“传统沦为技术的傀儡”。这场争论背后,实则是关于科技与传统文化关系的永恒命题——技术究竟是重塑文明的利器,还是消解本真的枷锁?答案或许在于:以文化为灵魂,以科技为舟楫,方能驶向传承与创新的彼岸。

科技为舟,载文化破浪前行。回溯历史,人类文明的每一次跃迁都离不开技术的助推。敦煌莫高窟的壁画因数字化技术得以永久保存,游客戴上VR设备便可“漫步”千年洞窟;故宫博物院通过“数字文物库”将深藏宫闱的珍宝推向云端,让《千里江山图》的笔墨细节纤毫毕现。正如费孝通所言:“文化自觉,首在自知。”科技恰为这种“自知”提供了更广阔的视野。蛇年春晚中,《傩·祭》舞蹈的动作捕捉技术,不仅还原了傩戏的原始张力,更让年轻一代读懂面具下祈福驱疫的虔诚。技术,正在成为传统文化破圈传播的“超链接”。

范文2

文化为桨,为科技校准航向。然而,若将技术奉为圭臬,忽视文化的内核,便可能陷入“买椟还珠”的困境。某些景区用全息投影演绎“孟姜女哭长城”,却以猎奇特效掩盖故事中的坚韧与悲悯;部分非遗技艺被包装成流水线商品,失去了手作温度与匠人精神。这恰如《淮南子》所警醒:“逐鹿者不顾兔,决千金之货者不争铢两之价。”技术若脱离文化本真,再炫目的形式也只是无根浮萍。蛇年春晚的戏曲节目之所以动人,正因为交响乐并未淹没京剧的板眼、昆曲的水磨腔,而是以“和而不同”的智慧,让传统唱腔与现代旋律共鸣。

以舟载道,以桨守魂。科技与文化的理想关系,应是“舟桨协奏”的共生。舞蹈诗剧《只此青绿》以动态三维技术解构《千里江山图》,但每一帧画面都浸润着对宋代美学的敬畏;河南卫视《唐宫夜宴》用5G+AR技术复活唐三彩俑,却始终以唐代乐舞的考据为根基。这种“守正创新”,正是孔子“温故而知新”的当代诠释。蛇年春晚中,航天员王亚平从太空传来的歌声《星辰大海》,既用卫星技术实现“天地同频”,又以“家国团圆”的主题唤醒集体记忆——科技的高度,始终服务于文化的温度。

老子有言:“凿户牖以为室,当其无,有室之用。”技术如同为文化凿开的“窗”,目的是让更多人看见室内的珍宝,而非沉迷于窗框的雕饰。从《诗经》的传唱到敦煌的数字化,从活字印刷到元宇宙展览,文明的每一次进阶都在证明:唯有以文化为魂、科技为用,传统才能既留住“根”的深邃,又绽放“新”的生机。

当傩面在春晚舞台上“开口”,它诉说的不仅是古老祈福的密语,更是一个民族对如何走向未来的思考……

阅读下面的材料,根据要求写作。(60分)

2025蛇年春晚中,非遗舞蹈《傩·祭》利用数字技术让千年傩面“开口说话”,弹幕评论两极分化:有人赞叹“技术让文化活起来”,有人批评“传统文化不应被科技绑架”。

请结合材料,围绕“科技与传统文化”的关系写一篇文章,体现你的感悟与思考。

要求:选准角度,确定立意,明确文体,自拟标题;不要套作,不得抄袭;不得泄露个人信息;不少于800字。

审题立意

这是一道引语类材料作文题。

明确核心事件:2025 蛇年春晚非遗舞蹈《傩 祭》运用数字技术让千年傩面 “开口说话”,这是整个材料的核心事件,是引发后续讨论和思考的基础。

分析不同观点:

“技术让文化活起来”:此观点强调科技对传统文化的积极作用。科技能够突破传统文化传播和展示的局限,以新颖的形式吸引更多人关注,赋予传统文化新的生命力,使其在现代社会中更好地传承与发展。例如通过虚拟现实(VR)、增强现实(AR)等技术,能让观众身临其境地感受古代文化场景;利用数字化存储和传播,可使文化资料永久保存并广泛流传。

“传统文化不应被科技绑架”:该观点提醒人们警惕科技过度介入对传统文化的负面影响。担心科技手段可能会掩盖传统文化的本质内涵,过于注重形式创新而忽略文化内核的传承,甚至改变传统文化的原有风貌和价值。比如一些文化遗产在数字化开发过程中,为追求商业利益或视觉效果,过度包装,失去了其原汁原味。

立意:

1、肯定科技助力文化发展:

论点:科技是传统文化复兴的强大引擎。

阐述:论述科技在传统文化的传播、创新、教育等方面的积极作用。如通过新媒体平台,传统文化能迅速传播到世界各个角落;利用数字建模、动画制作等技术,可对传统文化进行创新演绎,开发出丰富多彩的文化产品,吸引年轻一代的兴趣;借助在线教育课程,能让更多人便捷地学习传统文化知识。

2、强调坚守传统文化本质:

论点:莫让科技之 “刃” 伤文化之 “根”。

阐述:分析科技可能给传统文化带来的冲击,如形式大于内容、文化内涵被曲解等问题。强调在利用科技时,要始终以保护和传承传统文化的本质为出发点和落脚点。例如在文化遗产数字化保护中,要遵循 “修旧如旧” 原则,最大程度保留其历史信息和文化价值;在文化创意产品开发中,要深入挖掘文化内涵,避免只注重表面的科技噱头。

3、倡导科技与文化融合发展:

论点:以科技为笔,绘文化新篇。

阐述:说明科技与传统文化并非对立关系,而是可以相互促进、相得益彰。一方面,科技为传统文化的传承与发展提供新的途径和方法;另一方面,传统文化为科技的创新应用提供丰富的素材和深厚的底蕴。应积极探索科技与传统文化深度融合的模式,在传承文化的同时推动科技进步,如开发具有文化内涵的高科技文化体验项目,让观众在享受科技乐趣的同时感受传统文化魅力。

金句集锦

“科技让神话触手可及,文化让未来有根可依。”(适用话题:科技与人文传统创新)——媒体评论

我们要加强考古工作和历史研究,让收藏在博物馆里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来,丰富全社会历史文化滋养。---习近平

“科技是社会进步的驱动力,文化是民族的灵魂。” —— 胡适

“科技是文化的内在动力,文化则是科技的外在框架。” —— 马克思

“科技是文化的萃取和反映,同时也是人类社会发展的催化剂。”

—— 尼采

作文背景材料

从敦煌研究院运用3D光雕技术重现壁画神韵,到《黑神话:悟空》以数字美学重构西游IP;从杭州亚运会开幕式虚实相生的东方美学表达,到故宫博物院借助数字技术让文物"活起来",科技创新正打破时空界限,重塑文化传承方式。当前,以5G、人工智能、区块链为代表的数字技术,不仅催生了数字文创、云演播等新业态,更通过沉浸式体验、交互式传播让传统文化焕发新生。然而,在技术赋能的同时,也需警惕文化内涵消解、创新边界模糊等挑战,这要求我们在守正创新中探寻文化基因解码与科技理性之间的平衡点,让五千年的文明积淀在数字浪潮中迸发永恒魅力。

春晚相关精彩时评

1. 《科技赋能,让春晚成为“文化路由器”》

蛇年春晚用AR技术复刻《清明上河图》,观众可“走入”画中与宋代商贩互动。这种沉浸式体验,不仅拉近了年轻人与历史的距离,更让传统文化成为可感、可参与的“活态遗产”。(适用话题:科技与人文 文化传播)——来源《光明日报》

2. 《春晚:一场跨越代际的文化“和解”》

当“非遗街舞”引爆全网,当粤剧戏腔改编成流行歌曲,我们看到的不仅是艺术形式的融合,更是代际审美的共鸣。文化传承,需要找到“老传统”与“新表达”的最大公约数。(适用话题:代际沟通 文化创新)——来源《新京报》

3. 《从“螣蛇”到航天:中国叙事的双重维度》

蛇年春晚既呈现《山海经》神话,又展示空间站拜年,这种“复古”与“未来”的交织,恰恰彰显了中国文化的包容性——既能扎根大地,亦敢仰望星空。(适用话题:文化自信 时代精神)——来源《环球时报》

素材

春晚节目《秧BOT》借助5G+边缘计算技术,实现机器人与舞者毫秒级互动,将传统秧歌与现代科技完美融合。机器人舞姿灵动,与舞者相得益彰,彰显科技魅力,为传统文化注入新活力。这是科技与艺术的璀璨交汇,是创新为传统文化带来的新篇章。如狄更斯所言:“这是一个最好的时代,这是一个最坏的时代。”我们要勇于创新,让传统与现代在碰撞中绽放出更加绚烂的光彩,共创未来新篇章。

在全球化日益加深的今天,文化软实力成为国家竞争力的重要组成部分。《黑神话·悟空》作为国内首款备受瞩目的3A游戏,其深远的意义不仅在于游戏制作技术的突破,更在于它成为了中国文化走向世界的一张亮丽名片。游戏以中国古典名著《西游记》中的孙悟为主角,巧妙融合了传统神话元素与现代游戏设计理念,让全球玩家在享受高品质游戏体验的同时,也能感受到中华文化的博大精深与独特魅力。这种以游戏为载体的文化传播方式,不仅拓宽了国际视野下中国文化的展示渠道,也促进了文化的多样性和相互理解,为构建人类命运共同体贡献了文化力量。

《哪吒2》作为一部国漫作品,不仅在技术上达到了新的高度,更在文化传承与创新上做出了表率。它取材于中国传统文化,却以现代的视角和手法进行了重新演绎,让古老的神话故事焕发出新的生命力。这种文化与创新的结合,可以作为作文中“文化传承”“创新精神”“国漫崛起”的素材。国漫的崛起不仅是技术的进步,更是文化自信的体现。

《只此青绿》的舞台上,随着画卷的铺展,画师希孟与篆刻人、织绢人、磨石人、制笔人、制墨人,一一登场。观众跟随着展卷人的步伐,循着“展卷、问篆、唱丝、寻石、习笔、淬墨、入画”的篇章纲目,一起感受《千里江山图》的绘制过程。

敦煌莫高窟

(通过无接触数字化采集、人工智能算法、虚拟修复等数字化技术手段,结合虚拟现实技术 VR、AR 将敦煌 45窟以数字空间1:1还原呈现,实现敦煌数字洞窟线上沉浸式体验,体验近距离鉴赏与专家解析。)

数字资源看中国

北京故宫

阅卷分析

1、错别字多,卷面涂抹过多的也有。

天做之合 国朝 颠履 造服 创播

维妙维肖 升机 拖举 屏慕 震憾

虎视耽耽 函养 战力品 记承 枷琐

从见天日 凝眸善睐 掘起 传/承现

天作之合 国潮 颠覆 造福 传播

惟妙惟肖 升级 托举 屏幕 震撼

虎视眈眈 涵养 战利品 继承 枷锁

重见天日 明眸善睐 崛起 呈现

2、没有抓准题干的关键词——“科技”、“传统文化”,对概念内涵也把握不清楚,甚至还引入新的关键词如“创新”。

科技≠科技的创新≠数字技术

如学生结构1:科技的创新并不意味着传统文化被绑架

科技的创新并不是“无以复加”的荣誉,而是在保护传承的推广的新起点。

科技的创新让非遗文化及其传承者有了更深厚的发展空间。

如学生结构2:科技创新助力保护文化遗产

科技创新助力传承文化自信

科技创新体现传统文化魅力。

如有人认为“技术让文化活起来”,但我认为应是“创新让文化活起来”。

如在新的时代背景下,不仅科技需创新,文化同样也需创新。文化创新应……

传统文化≠非遗文化≠文化≠传统

如学生结尾:科技创新是时代主流,非遗传统是时代发展的种子,二者相融让时代进步,让古韵流芳,“科技让神话触手可及,文化让未来有根可依”。

如学生结尾:数字技术让文化越传越远,让文化更上一层楼。因此,我们应以科技为梯,攀上文化顶峰。

未能正面解答关键任务——“科技与传统文化”的关系,常发生偏移。

如学生开头:《科技与文化》

“非遗不是历史的标本,而是未来的种子。”

——题记

在我们中华民族的传统文化中,有的人认为我们的文化是老祖宗留下的东西不可以随意破坏,也有的人认为时代在发展,我们的传统文化也应有所创新。(跟题干的争议完全不一样)

3、拟题

①关键词把握不准

《传统文化与现代创新》《创新传播文化价值》《科技活“非遗”》

《科技的创新弘扬传统文化》《“非遗”活起,科技助力》

②对二者的关系夸张扭曲或片面理解

《科技发展影响着文化复苏》《科技,传统文化的接力者》

《以科技为梯,攀上文化顶峰》《科技让文化源远流长》

《科技助力文化传播》

③比喻式拟题盛行,值得鼓励

《以科技为翼,绽传统文化之美》《科技为笔,绘就东方美学》

《科技为纸,文化为墨》《以科技为颜料,为文化上色》

《以科技为舟,扬文化之帆》《以科技为魂,扬文化之根》

参考题目:

《科技点亮文化,文化温暖科技》《科技赋能传统文化》

4、部分表述不够严谨,特别是开头、每段观点句的位置。

如让传统文化呈现在大众眼前并继承创新是科技创新的意义。

科技为传统文化带来灵魂。

科技让文化产生了多元化。

科技发展的背后,是对文化的传承发展,更是展现了大国的风采。

春晚本身也属于一种我国特有的传统文化。

学生开头:科技是美好生活的基石,覆盖生活的方方面面。传统文化是历史发展过程形成的精华,让家国情怀深入人心。科技与传统文化相结合,是当前的趋势,科技点亮传统文化,传统文化展现科技魅力。

5、建议增加反面论述,使作文层次丰富,思考深入。

如科技在传播、创新传统文化的时候,过于注重形式,过于追求博人眼球,扭曲传统文化的内涵。

现代科技催生的娱乐文化挤压了传统文化的生存空间,转移了大众的注意力。

6、学生作文结构①

《科技与传统共舞》

开头:“科技让神话触手可及,文化让未来有根可依。”2025年的春晚中,非遗舞蹈《傩·祭》借助“数字技术说话,让观众们仿佛在和祖先无声的对话,惊叹与争议也随之而来,那么我们又应该如何在科技与人文的平衡中找到未来的方向?又如何看待科技与传统文化的关系呢?

科技是传统文化的“活化剂”。春晚节目《秧BOT》

拥抱科技进步,坚守传统的情感内核。视觉秀《迎福》

文化不是固守旧纸堆,而是以开放姿态拥抱时代。短视频创作者李子柒

结尾:“新则活,旧则板;新则通,旧则滞。”传统文化在代码中重生,不是传统的消亡,而是记忆的永生。科技与文化是相互成就,共同进步的。在现代生活中,我们要勇于创新,让传统和科技在碰撞中绽放出更加绚烂的光彩,共创未来新篇章。

学生作文结构②

《科技为能,促文化发展》

以科技为纸笔,记录传统文化。人工智能

以科技为口,传播传统文化。短视频李子柒、敦煌文化数字化的电影《梦幻佛宫》

以科技为剑,开辟文化发展新途径。科技成果的命名方式“神舟”、“嫦娥”、“墨子”……

学生作文结构③

《以科技为炬,传文化之火》

科技是备忘录,为文化传承提供帮助。

科技是指南针,为文化传传播指明方向。《哪吒2》

科技是阶梯,为文化多元融合更进一层楼。《黑神话·悟空》

精彩段落

君不见《哪吒2》通过动画技术精彩呈现以中华传统文化为基础的视觉盛宴,创下了中国电影票房史的记录;君不见水下洛神舞蹈视频通过互联网上传,我们得以领略长久不息的古风韵味,得以观赏水下的翩翩惊鸿;君不见《典籍里的中国》采取与古人对话的舞台剧表演形式,掀起传统文化热潮。由此可见,年轻人对博大精深、源远流长的传统文化的兴趣只会乘科技之风扶摇直上。……

一方面,科技进步能保护好传统文化。之前的智能注解、AI便能以极高的准确率和速度,对文言文进行翻译,大大提高了古籍的整理效率;同时,AI的发展也为古籍修复做出了巨大贡献。另一方面,科技能弘扬非物质文化遗产,“数字梅兰芳”用AI技术让传统文化活过来,赋予其新面貌,3D光雕数字技术因48台高清投影,再现敦煌石窟魅力。所以说,科技能为传统文化注入活力,让传统文化走向世界、走向未来。……

文化并非静态的存在,它需要在科技的助力下才能更好地传承与发扬。正如古DNA序列的测定让考古学家对古人类的生活方式有了更深入的了解,正如数字化让古籍文献得以更好地保存,正如网络让传统文化找到了新的传播途径。科技让文化插上了翅膀,让它飞得更高,更远。

同样,科技也需要文化的滋养与引领,才能更好地发展。正如人工智能在文学创作中获得了灵感,正如在音乐创作中融入了人文精神,正如在建筑设计中体现了审美情趣。文化为科技注入了灵魂,让它有了温度,有了情感。……

以科技之翼,展文化之姿

当 2025 蛇年春晚的舞台上,非遗舞蹈《傩 祭》借助数字技术让千年傩面 “开口说话”,引发的弹幕评论两极分化,实则反映了人们在文化传承与发展进程中的思索。有人赞叹 “技术让文化活起来”,亦有人批评 “传统文化不应被科技绑架”,在我看来,科技与传统文化并非矛盾对立,而是相辅相成,我们应以科技为翼,让传统文化在新时代展翅高飞。

范文1

科技为传统文化的传播搭建了广阔舞台。在过去,传统文化多局限于特定地域、特定人群,如傩文化,往往仅在部分乡村地区的祭祀仪式中得以展现,知晓者甚少。而如今,数字技术让傩面 “开口说话”,通过春晚这一全民瞩目的平台,瞬间让亿万人领略到傩文化的神秘魅力。从故宫博物院推出的一系列数字化展览,让观众足不出户便能漫步在虚拟的故宫宫殿,感受历史的厚重;到敦煌研究院利用数字技术将莫高窟的壁画以高清、立体的形式呈现,让远在千里之外的人们也能清晰欣赏到每一笔精妙的笔触。科技打破了时间与空间的限制,让传统文化得以走进大众视野,为其传承与发展奠定了坚实基础。

科技还能为传统文化注入新的活力。传统的傩舞表演形式相对固定,而数字技术的融入,让傩面有了表情、能 “开口说话”,这种创新的呈现方式使古老的傩文化焕发出新的生机,更符合当代人的审美趣味。就像近年来一些流行的国风游戏,将传统文化元素巧妙融入其中,玩家在游戏过程中不仅能体验到乐趣,还能深入了解诸如诗词、传统建筑、服饰等文化知识。这种将科技与传统文化深度融合的创新模式,吸引了大量年轻群体关注传统文化,为传统文化的传承培养了新生力量。

然而,我们也必须警惕科技过度介入可能带来的问题,防止传统文化被科技 “绑架”。一方面,不能让科技喧宾夺主,若在《傩 祭》中,人们只记住了炫目的数字特效,而忽略了傩文化本身所蕴含的驱邪祈福、敬畏自然等深刻内涵,那便是本末倒置。另一方面,要注重科技应用的适度性与合理性,不能为了追求创新而破坏传统文化的原汁原味。比如一些地方在对传统建筑进行数字化修复时,过度使用现代材料与技术,导致古建筑失去了原有的历史风貌与文化韵味。

因此,我们在利用科技推动传统文化发展时,要坚守文化的内核。以科技为手段,以文化为根本,深入挖掘传统文化的精髓,让科技更好地服务于文化传承。同时,要加强对传统文化的研究与教育,提高大众对传统文化的认知与理解,让人们在欣赏科技带来的精彩呈现时,也能真正领悟到传统文化的博大精深。

“穷则变,变则通,通则久。” 在时代的浪潮中,传统文化唯有与时俱进,借助科技的力量,不断创新发展,才能历久弥新。让我们以科技为翼,精心呵护传统文化的根基,让传统文化在新时代的天空中绽放更加绚烂的光彩。

技术为舟,文化为桨

当2025蛇年春晚的舞台上,千年傩面借助数字技术“开口说话”时,荧幕前的观众仿佛穿越时空,与先民完成了一场无声的对话。惊叹与争议随之而来:有人高呼“科技让文化活起来”,有人忧心“传统沦为技术的傀儡”。这场争论背后,实则是关于科技与传统文化关系的永恒命题——技术究竟是重塑文明的利器,还是消解本真的枷锁?答案或许在于:以文化为灵魂,以科技为舟楫,方能驶向传承与创新的彼岸。

科技为舟,载文化破浪前行。回溯历史,人类文明的每一次跃迁都离不开技术的助推。敦煌莫高窟的壁画因数字化技术得以永久保存,游客戴上VR设备便可“漫步”千年洞窟;故宫博物院通过“数字文物库”将深藏宫闱的珍宝推向云端,让《千里江山图》的笔墨细节纤毫毕现。正如费孝通所言:“文化自觉,首在自知。”科技恰为这种“自知”提供了更广阔的视野。蛇年春晚中,《傩·祭》舞蹈的动作捕捉技术,不仅还原了傩戏的原始张力,更让年轻一代读懂面具下祈福驱疫的虔诚。技术,正在成为传统文化破圈传播的“超链接”。

范文2

文化为桨,为科技校准航向。然而,若将技术奉为圭臬,忽视文化的内核,便可能陷入“买椟还珠”的困境。某些景区用全息投影演绎“孟姜女哭长城”,却以猎奇特效掩盖故事中的坚韧与悲悯;部分非遗技艺被包装成流水线商品,失去了手作温度与匠人精神。这恰如《淮南子》所警醒:“逐鹿者不顾兔,决千金之货者不争铢两之价。”技术若脱离文化本真,再炫目的形式也只是无根浮萍。蛇年春晚的戏曲节目之所以动人,正因为交响乐并未淹没京剧的板眼、昆曲的水磨腔,而是以“和而不同”的智慧,让传统唱腔与现代旋律共鸣。

以舟载道,以桨守魂。科技与文化的理想关系,应是“舟桨协奏”的共生。舞蹈诗剧《只此青绿》以动态三维技术解构《千里江山图》,但每一帧画面都浸润着对宋代美学的敬畏;河南卫视《唐宫夜宴》用5G+AR技术复活唐三彩俑,却始终以唐代乐舞的考据为根基。这种“守正创新”,正是孔子“温故而知新”的当代诠释。蛇年春晚中,航天员王亚平从太空传来的歌声《星辰大海》,既用卫星技术实现“天地同频”,又以“家国团圆”的主题唤醒集体记忆——科技的高度,始终服务于文化的温度。

老子有言:“凿户牖以为室,当其无,有室之用。”技术如同为文化凿开的“窗”,目的是让更多人看见室内的珍宝,而非沉迷于窗框的雕饰。从《诗经》的传唱到敦煌的数字化,从活字印刷到元宇宙展览,文明的每一次进阶都在证明:唯有以文化为魂、科技为用,传统才能既留住“根”的深邃,又绽放“新”的生机。

当傩面在春晚舞台上“开口”,它诉说的不仅是古老祈福的密语,更是一个民族对如何走向未来的思考……

同课章节目录