2025届高考语文复习:鉴赏诗歌的艺术手法 课件(共66张PPT)

文档属性

| 名称 | 2025届高考语文复习:鉴赏诗歌的艺术手法 课件(共66张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 2.9MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

(共66张PPT)

复习任务三 鉴赏诗歌的艺术手法

——“技”高一筹,“巧”夺天工

01

高考回顾

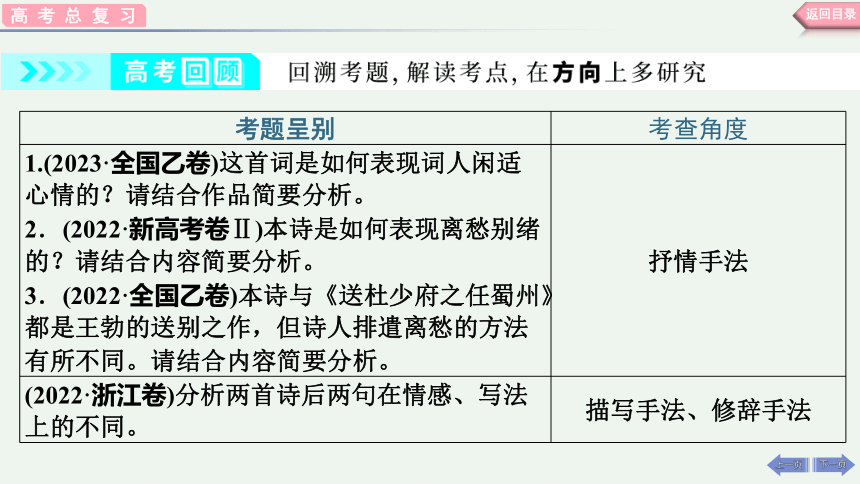

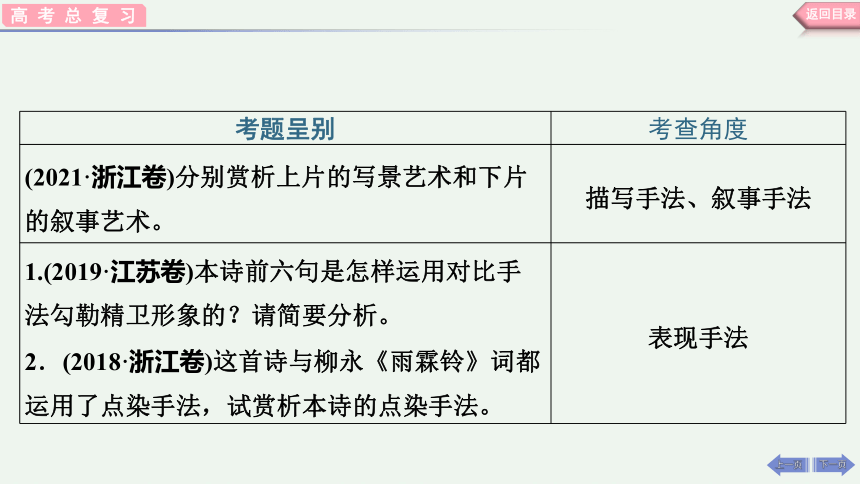

考题呈别 考查角度

1.(2023·全国乙卷)这首词是如何表现词人闲适心情的?请结合作品简要分析。 2.(2022·新高考卷Ⅱ)本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。 3.(2022·全国乙卷)本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。 抒情手法

(2022·浙江卷)分析两首诗后两句在情感、写法上的不同。 描写手法、修辞手法

考题呈别 考查角度

(2021·浙江卷)分别赏析上片的写景艺术和下片的叙事艺术。 描写手法、叙事手法

1.(2019·江苏卷)本诗前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的?请简要分析。 2.(2018·浙江卷)这首诗与柳永《雨霖铃》词都运用了点染手法,试赏析本诗的点染手法。 表现手法

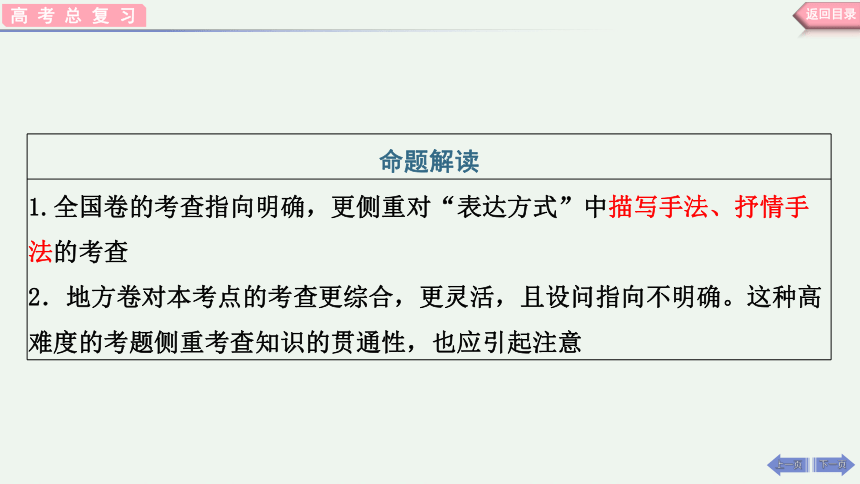

命题解读

1.全国卷的考查指向明确,更侧重对“表达方式”中描写手法、抒情手法的考查

2.地方卷对本考点的考查更综合,更灵活,且设问指向不明确。这种高难度的考题侧重考查知识的贯通性,也应引起注意

知识回顾

02

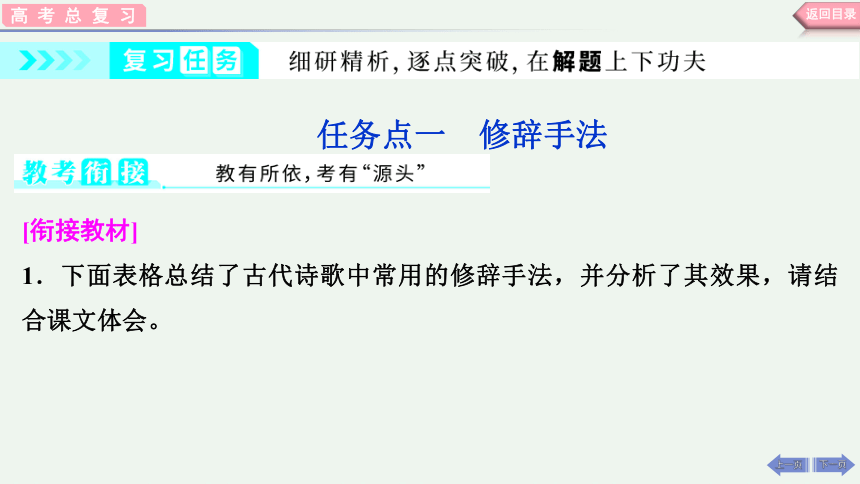

任务点一 修辞手法

[衔接教材]

1.下面表格总结了古代诗歌中常用的修辞手法,并分析了其效果,请结合课文体会。

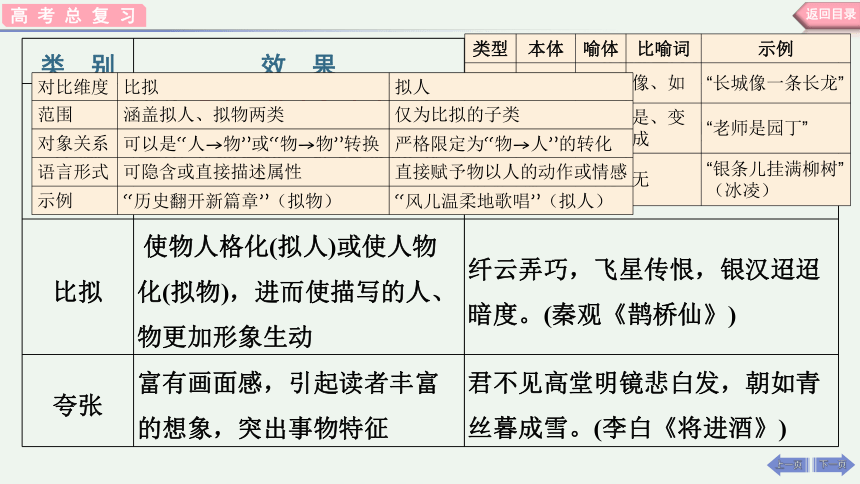

类 别 效 果 对接教材

比喻 分为明喻、借喻和暗喻,有突出事物特征、把抽象的事物形象化的作用 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。[陶渊明《归园田居(其一)》]

比拟 使物人格化(拟人)或使人物化(拟物),进而使描写的人、物更加形象生动 纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。(秦观《鹊桥仙》)

夸张 富有画面感,引起读者丰富的想象,突出事物特征 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。(李白《将进酒》)

类型 本体 喻体 比喻词 示例

明喻 出现 出现 像、如 “长城像一条长龙”

暗喻 出现 出现 是、变成 “老师是园丁”

借喻 不出现 出现 无 “银条儿挂满柳树”(冰凌)

对比维度 比拟 拟人

范围 涵盖拟人、拟物两类 仅为比拟的子类

对象关系 可以是“人→物”或“物→物”转换 严格限定为“物→人”的转化

语言形式 可隐含或直接描述属性 直接赋予物以人的动作或情感

示例 “历史翻开新篇章”(拟物) “风儿温柔地歌唱”(拟人)

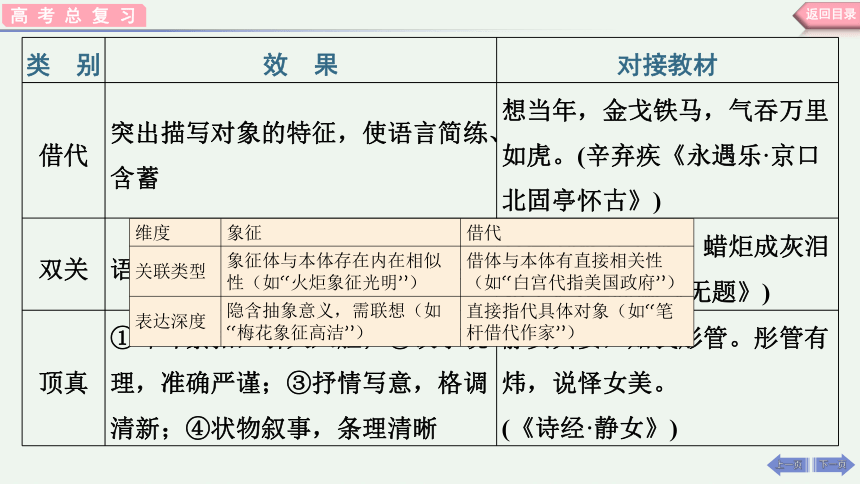

类 别 效 果 对接教材

借代 突出描写对象的特征,使语言简练、含蓄 想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

双关 语意含蓄,发人深思,节省笔墨 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

顶真 ①环环紧扣,引人入胜;②议事说理,准确严谨;③抒情写意,格调清新;④状物叙事,条理清晰 静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

(《诗经·静女》)

维度 象征 借代

关联类型 象征体与本体存在 内在相似性 (如“火炬象征光明”) 借体与本体有 直接相关性 (如“白宫代指美国政府”)

表达深度 隐含抽象意义,需联想(如“梅花象征高洁”) 直接指代具体对象(如“笔杆借代作家”)

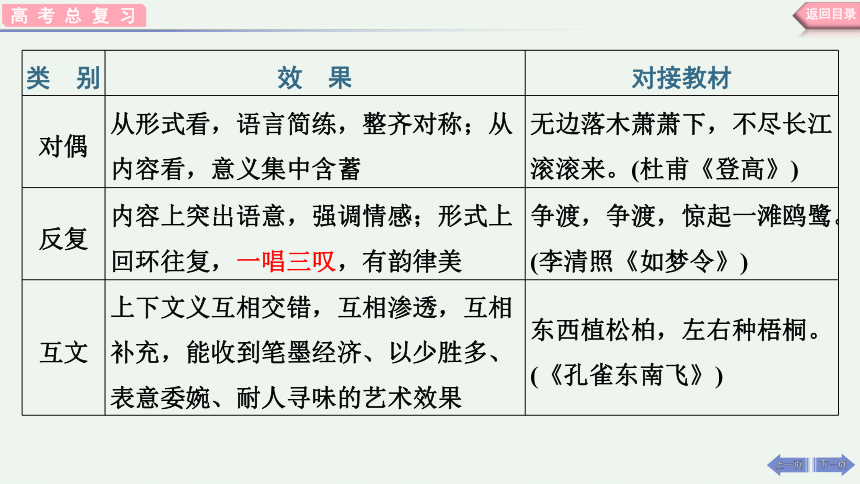

类 别 效 果 对接教材

对偶 从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

反复 内容上突出语意,强调情感;形式上回环往复,一唱三叹,有韵律美 争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。(李清照《如梦令》)

互文 上下文义互相交错,互相渗透,互相补充,能收到笔墨经济、以少胜多、表意委婉、耐人寻味的艺术效果 东西植松柏,左右种梧桐。(《孔雀东南飞》)

类 别 效 果 对接教材

设问 引入问题,引起读者注意和思考 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。(李煜《虞美人》)

反问 加强语气,表达强烈的情感 人生自古谁无死?留取丹心照汗青。(文天祥《过零丁洋》)

古诗中常见的借代物

杜康——酒 尺素、双鲤——书信

干戈——战争 吴钩——宝刀、利剑类

汗青——史书 渔樵——隐逸生活

丝竹——音乐 青衫——下级官吏

柳营——军营 楼兰——边境之敌

钟鼓馔玉——权贵利禄

2021年全国甲卷

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

[注]

①南丰先生:即曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。

②侧径:狭窄的路。篮舁:竹轿。

③骨毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

B. 颔联使用拟人手法,表现白云和流水对曾巩出山的不同态度。( )

√

(2023年全国乙卷)

破 阵 子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名,蜡屐登山真率饮,筑杖穿林自在行,身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

A.词人以“空花”“昨梦”喻指过往的虚无,“看破”“放轻”宣示自己告别过去。( )

√

(2023年新课标I 卷)

答友人论学

林希逸

逐字笺①来学转难,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

[注]①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。( )

√

类比

被广泛认为是一种修辞手法,其核心是通过比较两种事物的相似性,以强调或解释某一特征或道理 。

任务点二 表达方式

一、诗歌常见的四种表达方式

概 念 对接教材

记叙 诗歌《氓》以女主人公的口吻,叙述了从恋爱、婚变到决绝的过程

描写 “住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。”(白居易《琵琶行》)这几句通过描写,点出自己居所低洼潮湿的环境

人物描写、景物描写

(2022年全国甲卷)

画 眉 鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画 眉 禽

文 同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。 ( )

×

概 念 对接教材

议论 “三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”(杜甫《蜀相》)这四句是议论,咏叹丞相的才德,惋惜其“出师未捷身先死”,也暗含着诗人感时忧国的情怀和以身许国的抱负

抒情 “晨起动征铎,客行悲故乡。”(温庭筠《商山早行》)起句以时间、事件、环境三者相互照应,写出旅客的辛劳,对句直抒诗人的感慨。“客行”与“故乡”相比较,自然生出一个“悲”字来

直接抒情、间接抒情

(2022 年新高考I 卷 )

醉落魄 · 人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色。人情苦向南山觅。村村箫鼓家家笛。祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖。商行贾坐农耕织。须知此意无今昔。会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。( )

√

二、景物描写的常见角度

角 度 对接教材

点面 结合 《蜀道难》中,先用“上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川”从上、下两个角度概括蜀道的高危与艰险,是“面”的描绘。接着写黄鹤难飞、猿猱愁攀、青泥岭的难行,以及人行其上的细节动作,如手扪星辰、仰头屏息、抚胸长叹等细节动作,是“点”的描绘。点面结合,将蜀道的难行描写得淋漓尽致

“ 点 ”(对个别事物的 详细描写 )与“ 面 ”(对整体场景或事物的 概括性叙述 )的有机结合

角 度 对接教材

远近 结合 “远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”(杜牧《山行》)前两句描绘远景,后两句描绘近景

感官 结合 《声声慢》中,“守着窗儿”,感受天气“乍暖还寒”,是触觉;“雁过也”“满地黄花堆积”,看到孤雁南飞、菊花铺地,是视觉;“梧桐更兼细雨”,听着雨打梧桐到天明,是听觉;“三杯两盏淡酒”,借酒浇愁,是味觉。多种感官的调动,写尽词人的愁苦心情

动静 结合 “映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”(杜甫《蜀相》)上句写静态,下句写动态,动静结合

视觉

听觉

嗅觉

味觉

触觉

角 度 对接教材

正侧 结合 “天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。”(李白《梦游天姥吟留别》)第一、二句运用正面描写的手法,描写了天姥山的高峻奇伟之势;第三、四句则以天台山似欲拜倒在天姥山下来侧面烘托天姥山的巍然高耸

白描 “方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲。”[陶渊明《归园田居(其一)》]这几句运用白描手法,简笔勾勒画面,用朴实的语言展现田园生活和农家景象画卷,平中见奇,淡而有味

角 度 对接教材

细节 描写 “纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。”(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》)“尘满面,鬓如霜”“小轩窗,正梳妆”等细节描写,生动细腻地把梦境的记述、对亡妻的思念和落拓的身世之感融合在一起,感人至深

虚实 结合 姜夔《扬州慢》中的虚景是“春风十里”,即昔日的“春风十里扬州路”,实景是“尽荠麦青青”,通过描写昔盛更显今衰

(2023 年新课标Ⅱ卷)

湖上晚归

林 逋

卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红薬香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地[注],鸡犬林萝隐隐声。

[注]诛茅地:诗中指人的居所。

D.诗人调动多种感官,从不同的角度进行描写,状物生动,笔触鲜活而细腻。( )

√

2020年全国III卷

苦笋

陆游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

[注]

①藜藿:粗劣的饭菜。②唐太宗评魏征:“人言征举动疏慢,我但见其妩媚耳。”

B. 诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。( )

D. 全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。( )

√

√

2021年高考全国乙卷

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。

D. 词末从听觉和视觉上分别描写了鹭鸶饱食后心满意足的状态,活灵活现。( )

×

“听君飞去饱时来”中的“听”是“听任、任凭”之意,并非听觉描写,全句仅通过视觉(“看头上风吹一缕”)表现鹭鸶的悠闲姿态 。

2023年全国甲卷

临 江 仙

晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上影,梅谢雪中枝。

A. 这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。 ( )

√

“明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时”的意思是眼前虽是相聚,但明年肯定又要写送别你的诗歌了,从今夜开始细数,到明年分离时还有多少相聚时日。据此可见,词中实写的是词人与朋友相聚的场景,送别场景属于虚写。

虚写 (1)追忆过往之景。(2)设想未来之境。(3)从对方角度着笔。(4)摹写梦境、仙境。

三、人物描写手法(同小说)

四、诗歌的抒情手法

1.直接抒情

直接抒情(直抒胸臆) “十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。”(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》)词人直抒胸臆,直接表达了对亡妻的怀念之情

2.间接抒情

借助景 乐景写 哀情 “映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”(杜甫《蜀相》)以碧草春色、黄鹂好音的乐景抒发哀悼之情

乐景 写 乐情 “昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”(孟郊《登科后》)情与景会,意到笔到,诗句将诗人策马奔驰于春花烂漫的长安道上的得意情景描绘得生动鲜明

哀景 写哀情 杜甫《登高》,通过对登高所见秋江景色(哀景)的描写,表达了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情(哀情)

借助景 哀景 写 乐情 李白《塞下曲》“五月天山雪,无花只有寒……愿将腰下剑,直为斩楼兰”开篇极力描绘边塞的环境恶劣,但此处的哀景是为反衬诗人杀敌报国豪情而写的。严酷的环境没有让他消沉,反而意气风发,愿意以身许国,杀敌建功。爱国之情跃然纸上,壮志豪情力透纸背

借助事 借古 讽今 “宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”(李商隐《贾生》)才调无伦的贾生暗指诗人自己,诚问鬼神的文帝影射晚唐昏君

用典 抒情 “随意春芳歇,王孙自可留。”(王维《山居秋暝》)尾联反用《楚辞·招隐士》“王孙兮归来,山中兮不可久留”,表明归隐之情

叙事 抒情 “洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”(张籍《秋思》)通过看似平常的生活细节表现出羁旅之人对家乡、对亲人那种无限牵挂的微妙心理

2020年新课标Ⅰ卷

奉和袭美抱疾杜门见寄次韵

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗。

因吟郢岸百亩蕙,欲采商崖三秀芝。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约重瞳健,不怕江花不满枝。

[注] ①袭美:皮日休。②下帷:放下帷幕,指教书。③《楚辞·离骚》句比喻培养人才。④沈约:南朝诗人,此处代指皮日休。

D. 尾联用沈约典故,推测皮日休患目疾。( )

√

(2021年新高考全国I卷)

寄江州白司马①

杨巨源

江州司马平安否?惠远东林住得无?

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。

莫谩拘牵雨花社③,青云依旧是前途。

[注] ①江州白司马:即白居易。②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

B. 第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。( )

×

(“一衣带水”的典故并未在诗中使用,此处为误解。实际上,“湓浦曾闻似衣带”是形容湓浦水狭长如衣带,与“一衣带水”的典故无关。)

一衣带水,原指像一条衣带般狭窄的河流,后比喻双方虽隔水相望,但距离极近,往来便利 。出自《南史·陈后主纪》,隋文帝杨坚欲渡江伐陈时称:“我为百姓父母,岂可限一衣带水不拯之乎?”

[衔接教材]

2.请判断下列诗句的描写角度或手法。

诗 句 描写角度或手法

①人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。(王维《鸟鸣涧》)

②风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。(杜甫《登高》)

③东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。(白居易《琵琶行》)

④两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。(杜甫《绝句》)

动静结合、以动衬静

远近结合、高低结合

侧面描写

视听结合、绘声绘色

3.请判断下列诗句所用的描写手法。

诗 句 描写手法

①千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。(白居易《琵琶行》)

②五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。(白居易《琵琶行》)

③不见复关,泣涕涟涟。(《诗经·氓》)

④著我绣夹裙,事事四五通。(《孔雀东南飞》)

⑤黄泉下相见,勿违今日言!(《孔雀东南飞》)

动作描写、细节描写

侧面描写

神态描写

动作描写

语言描写

4.请判断下列诗(词)句所用的抒情方式(若是间接抒情,则须指出具体的抒情方式)。

诗(词)句 抒情方式

①无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

②故国神游,多情应笑我,早生华发。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

③凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

④零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》)

借景抒情

直抒胸臆

用典抒情

借物抒情

(2024年新课标I 卷 )

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。( )

√

任务点三 表现手法

概 念 内涵阐释 对接教材

烘托与 渲染 诗歌中的烘托是指从侧面着意描写,作为陪衬,使事物鲜明突出。即不说本意,只说与此有关的其他事物,达到突出本意的目的。 诗歌中的渲染是指对环境、景物等做多方面的正面描写,以突出形象。对同一事物,可以从正面渲染,也可以从侧面烘托 高适《别董大》中,“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”两句展现出一幅沙尘漫天、大雪纷飞的北方荒原暮天景象,烘托出离别时的低沉气氛。

汉乐府民歌《江南》中,“鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”四句的渲染描写,使得全诗生动活泼、音调优美,把水上采莲的画面活灵活现地展示在读者面前,使读者感受到人们采莲时欢愉的情绪

概 念 内涵阐释 对接教材

点染 “点”就是在适当的地方(或开头,或结尾)点明所要抒写的情感、道理(旨意)。 “染”就是渲染、烘托,即以具体的事物、景物(意象)将所点明的情感、道理烘托出来,常伴用各种修辞手法 柳永《望海潮》中,“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”是总写,是抽象的评点。“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢”是分写,具体描述自然风光之美、都市繁华之美和民生安乐之美,是渲染

概 念 内涵阐释 对接教材

象征 象征是通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。象征体和本体之间存在着某种相似的特点,可以借助读者的想象和联想把它们联系起来。运用象征手法,能够把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,使文章更含蓄,运用眼前之物,寄托深远之意 于谦《石灰吟》“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”运用了象征手法,表面上是写石灰,实际上是写人的志趣情操。诗人以石灰自喻,以石灰象征自己光明磊落的襟怀和崇高清白的人格,表达自己为国尽忠的心愿和坚守高洁情操、不怕牺牲的决心

概 念 内涵阐释 对接教材

联想与 想象 联想是由某人或某事物而关联性地想起其他相关的人或事物。这里“其他相关的人或事物”是已经客观存在的。 想象是由某人或某事物而创造性地想出其他具体形象或情景。这里“其他具体形象或情景”原本是不存在的,是人的主观的创想 李贺《李凭箜篌引》中,“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”运用大胆的想象,写乐声传到天上,女娲所补五色石为箜篌声破裂,天界为之震惊,引来一场秋雨。想象出人意料而又感人肺腑

概 念 内涵阐释 对接教材

对写 诗人在表达情感时,不直接从自身来写,而是通过想象从对方入笔,通过客体对主体的情感来表达主体对客体的情感。对写从对方落笔,设身处地地描绘对方的情景,从而使自己的情感显得委婉含蓄,更具深意。对写的作用是突破时空限制去写想象中对方的情景,给人以曲折有致、情韵悠长之感 《涉江采芙蓉》中,“还顾望旧乡,长路漫浩浩”两句空间突然转换,出现在读者眼前的似乎已不是拈花沉思的女子,而是那身在“远道”的丈夫了,此刻他也正带着无限忧愁和思念,回望着妻子所在的故乡。

实际上,这两句的“视点”仍在江南,表现的依然是那位女子的痛苦思情。不过在艺术手法上,采用了“从对面曲揣彼意,言亦必望乡而叹长途”的“对写法”,从而营造了“诗从对面飞来”的绝妙虚境,使其构思虚实结合、双向突显

对面落笔:强调从对方的角度进行描写,通过想象对方的行为或情感来反映自己的思念之情。

一笔两面:指这种写法在表达上同时涉及了两个方面,即诗人自己和对方。

例句:白居易《邯郸冬至夜思家》“想得家中夜深坐,还应说着远行人。”

王维《九月九日忆山东兄弟》“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

概 念 内涵阐释 对接教材

衬托与 对比 衬托,即利用事物间近似或对立的条件,用一些事物作为陪衬来突出所要表现的事物的表现手法。衬托包括正衬和反衬。衬托手法的运用可以使被陪衬的事物显得更加突出、形象。 对比,即把不同的两个事物或一个事物的两个不同方面进行对照,使其特性更加鲜明。用对比的方法,揭示矛盾,反差强烈,具有震撼人心的力量 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中,“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”几句使用衬托手法,以“雄姿英发”的周郎,反衬“早生华发”的词人。

《氓》中,“不见复关,泣涕涟涟”与“既见复关,载笑载言”形成对比,刻画了恋爱时期的纯情少女形象

概 念 内涵阐释 对接教材

比兴 比兴是中国诗歌中的一种传统表现手法。“比者,以彼物比此物也”,“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。这一手法能够起到形象生动和化实为虚的艺术效果 曹操《短歌行》中的“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹”几句用“子衿”“鹿鸣”比兴,表达诗人求贤若渴的心情,说明贤才若来投奔于己,必将极尽礼节招待他

(2024年全国甲卷)

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鹦一枝栖。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊③人不至,清樽画舫倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗 人聚会,分题目而赋诗。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。( )

C.斥鹦见于《庄子 ·逍遥游》,用来与鹏作对比,因此诗中缺字应是“鹏”。( )

√

×

任务点四 结构技巧

概 念 内涵阐释 对接教材

开门见山 开宗明义,直接点题。运用这种方法开头,有助于读者迅速理解诗歌的核心内容和意旨,也为全诗指明了“航标” 《蜀相》中“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森”开篇设问:祠堂在何处?锦官城外,数里之遥,远远望去,只见翠柏成林,好一片葱葱郁郁,气象不凡,那就是诸葛武侯祠的所在了。首联开门见山,洒洒落落,而这两句又一问一答,自开自合

概 念 内涵阐释 对接教材

以景结情 诗歌在议论或抒情的过程中,戛然而止,转为写景,以写景句结束全诗。结句写景,可以使读者从景物描写中,驰骋想象,体味诗的意境,从而产生韵味无穷的艺术效果 姜夔《扬州慢》中,最后两句“念桥边红药,年年知为谁生”以景结情,写芍药花年年开放却无人欣赏,表现“寂寞开无主”的荒凉,含蓄地抒发了词人的今昔之慨

概 念 内涵阐释 对接教材

卒章显志 在诗歌结尾点明中心、主题。在诗歌结束时,诗人将要表露的胸怀、志向自然地说出来,给人一种鼓舞和向上的力量 李白《梦游天姥吟留别》中,“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”强烈地表达了诗人追求自由、蔑视权贵的心态

概 念 内涵阐释 对接教材

铺垫 为主要人物出场、主要事件发生或主要情感抒发创造条件而着重描述渲染、进行陪衬衬托的一种表现手法。通过铺垫,可以渲染气氛,形成“山雨欲来”的情势,促使读者产生期待、盼望的急迫心情,大大增强作品的吸引力 王建《十五夜望月》“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”,诗的开篇描绘出八月十五夜的明朗素洁的景象,为下文写秋思做铺垫

概 念 内涵阐释 对接教材

首尾照应 在结构上一开一合,此呼彼应,扣合严谨,能给人以严密完整的美感。诗人往往采用今昔、他我、物我照应的方式,来抒发自己或他人的情感 陶渊明《归园田居(其一)》中,最后两句“久在樊笼里,复得返自然”与开头“少无适俗韵,性本爱丘山”相呼应,同时又是点题之笔,揭示出本诗的主旨

概 念 内涵阐释 对接教材

抑扬 把要贬抑否定的方面和要褒扬肯定的方面同时说出来,只突出强调其中的一个方面,以达到抑此扬彼的目的。抑扬按形式可分欲扬先抑(先抑后扬)、欲抑先扬(先扬后抑)两种 黄庭坚《登快阁》中,颔联写登临快阁楼欣赏到的美景,顿觉心胸豁然开朗,与首联中“公家事”之“了却”而流露的倦怠感形成先抑后扬的关系;颈联转而生发抱负无法实现的苦闷,这是“抑”之笔,尾联写自己对未来归隐山林的生活的向往,是“扬”之笔。全诗在一抑一扬、又抑又扬的起伏跌宕中展露自己的心迹

概 念 内涵阐释 对接教材

以小见大 “以小见大”,即通过小的方面可以看出大的方面或通过一小部分看出整体,通过小题材反映大主题。 小事衬托,大事浮出,小中见大,大中含小,令人浮想联翩,故而意境深远 王湾《次北固山下》中,“风正一帆悬”描绘船一帆高悬顺风而行,写的是小景,显示的却是广阔的江面上船行的大景象

概 念 内涵阐释 对接教材

意象 组合 意象组合,即按照一定的美学原则把若干意象有机组合在一起,形成一个密集而精致的意象群,使它们产生隐喻、对比、反衬、递进、象征等艺术效果 陆游《书愤》中,“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”两句用“楼船”“夜雪”“瓜洲渡”“铁马”“秋风”“大散关”六个意象描写出开阔壮盛的战场画卷,形象生动

列锦是指全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像,用以烘托气氛、创造意境、描写画面、表达情感的一种修辞方式。

例如:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”通过名词的并列,营造出一种孤寂、凄凉的意境。

(2022年新高考Ⅱ卷)

送 别

李 白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。 ( )

√

以景结情

二、答题“三步骤”

2024年新课标一卷

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆[fú ]衾来此借房眠。 骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

16.诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

找对象,明特点,谈作用

①乍听与久听的不同:乍听泉声时,感觉是一条溪水从门前流过:久听后感觉 水声逐渐弥漫于四周,使人有身处舟中之感。

②激流声与涓滴声的不同:泉流时而汹涌,听来 壮阔雄伟;时而滴沥,听来清亮圆润。

参与对比的双方

参与对比的双方

各自的特点

各自的特点

【必备知识】

古代诗歌中的对比手法

概念 把两种对立的事物或同一事物的两个不同方面并举出来加以对照比较。

前提 必须是两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面。

作用 运用对比,或使对立事物的矛盾鲜明突出,揭示本质,给人深刻启示;或使事物对立的两个方面互相 映衬,相得益彰,给人深刻印象。

类型 人(事)物对比、时间对比、空间对比、场面对比、乐愁对比、盛衰对比、得志与失意对比、永恒与无常对 比、动静对比、虚实对比等。

2022年新高考二卷

送 别

李 白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

16.本诗是如何表现离愁别绪的 请结合内容简要分析。(6分)

【考点定位】本题重点考查学生对作者的情感态度、抒情方式的分析鉴赏能力。

【参考答案】

①寓情于景:通过写秋天萧瑟的芦花,渲染悲凉气氛,强化离别的愁绪。

②以景结情:末尾写孤帆远去,江水悠悠,正是诗人绵绵思绪的形象表现。

问什么答什么,将题干中问题的答案放在最前边。

分析要满足题干中“结合内容”这个要求

【必备知识】

古代诗歌中“以景结情”的表现手法

内涵 解读 “以景结情”是诗歌的一种结构技巧,也是借景抒情的方式之一。往往是在诗歌的议论或抒情过程中戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,耐人寻味。

典型 示例 王昌龄《从军行》(其二):“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。” 诗的前三句均就乐声抒情,说到“边愁”时用了“听不尽”三字,那么结句如何以有限的七字尽此“不尽”呢 诗人轻宕一笔,以景结情,在军中置酒饮乐的场面之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象:古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉。无限的乡愁、立功的雄心、对现实的 忧怨以及对祖国山川风物的深沉的爱:征戍者的感情丰富而深刻。

表达 效果 使诗歌情感含蓄,耐人品味,产生韵味无穷的艺术效果;使读者在景物描写中驰骋想象,感受诗境,体味情感。

2023年全国甲卷

临 江 仙

晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上影,梅谢雪中枝。

15. 词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。(6分)

【参考答案】①景物描写的画面感强:低垂的柳条在江水中映出倒影,雪中盛开的梅花也开 始凋落,正是一派美丽的春日风光。

②以虚景写真情:这里的美景并非写实,而是词人心境的 外部投射,词人与友人感情深厚,想到能与友人相聚便心生欢喜。

绘景

手法

诗歌鉴赏赏析什么?

语言、手法、情感、

画面描绘,形象塑造、诗歌风格等

(2023年全国乙卷)

破 阵 子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名,蜡屐登山真率饮,筑杖穿林自在行,身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

15. 这首词是如何表现词人闲适心情的 请结合作品简要分析。(6分)

【参考答案】①采取直抒胸臆的表现手法;

②开篇即言志,表明自己看轻尘世浮名;

③在描写登山、穿林等生活场景时,也直白地表达出感受。

审题:

如何表现闲情?→ 如何抒情?→抒情方式→直接抒情、间接抒情

【必备知识】

诗歌抒情手法概览

直抒 胸臆 直接对有关人物和事件表明爱憎态度的抒情方式。如陈子昂的《登幽州台歌》,全诗以慷慨悲凉的基 调,通过登幽州台直接表达了诗人功业难就、空怀壮志的悲愤和失意苦闷的情怀。

间接 抒情 借景抒情 即诗人把自身所要抒发的情感、表达的思想寄寓在景物之中,通过描写景物予以抒发。

情景交融 即诗人把所写的景与要抒发的情感融合在一起,体现景中有情、情中有景的效果。

托物言志 即诗人借自然界中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感,使诗中的物带有了 人格化的色彩。

用典抒情 借用典故来抒发自己的感情,讽刺时事。

借古喻今 一是借古讽今,即借评论古代的人和事来影射讽刺(评论)现实;二是借古伤今。

叙事抒情 在古风作品中比较常见。如杜甫的《兵车行》、白居易的《卖炭翁》等。

复习任务三 鉴赏诗歌的艺术手法

——“技”高一筹,“巧”夺天工

01

高考回顾

考题呈别 考查角度

1.(2023·全国乙卷)这首词是如何表现词人闲适心情的?请结合作品简要分析。 2.(2022·新高考卷Ⅱ)本诗是如何表现离愁别绪的?请结合内容简要分析。 3.(2022·全国乙卷)本诗与《送杜少府之任蜀州》都是王勃的送别之作,但诗人排遣离愁的方法有所不同。请结合内容简要分析。 抒情手法

(2022·浙江卷)分析两首诗后两句在情感、写法上的不同。 描写手法、修辞手法

考题呈别 考查角度

(2021·浙江卷)分别赏析上片的写景艺术和下片的叙事艺术。 描写手法、叙事手法

1.(2019·江苏卷)本诗前六句是怎样运用对比手法勾勒精卫形象的?请简要分析。 2.(2018·浙江卷)这首诗与柳永《雨霖铃》词都运用了点染手法,试赏析本诗的点染手法。 表现手法

命题解读

1.全国卷的考查指向明确,更侧重对“表达方式”中描写手法、抒情手法的考查

2.地方卷对本考点的考查更综合,更灵活,且设问指向不明确。这种高难度的考题侧重考查知识的贯通性,也应引起注意

知识回顾

02

任务点一 修辞手法

[衔接教材]

1.下面表格总结了古代诗歌中常用的修辞手法,并分析了其效果,请结合课文体会。

类 别 效 果 对接教材

比喻 分为明喻、借喻和暗喻,有突出事物特征、把抽象的事物形象化的作用 羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。[陶渊明《归园田居(其一)》]

比拟 使物人格化(拟人)或使人物化(拟物),进而使描写的人、物更加形象生动 纤云弄巧,飞星传恨,银汉迢迢暗度。(秦观《鹊桥仙》)

夸张 富有画面感,引起读者丰富的想象,突出事物特征 君不见高堂明镜悲白发,朝如青丝暮成雪。(李白《将进酒》)

类型 本体 喻体 比喻词 示例

明喻 出现 出现 像、如 “长城像一条长龙”

暗喻 出现 出现 是、变成 “老师是园丁”

借喻 不出现 出现 无 “银条儿挂满柳树”(冰凌)

对比维度 比拟 拟人

范围 涵盖拟人、拟物两类 仅为比拟的子类

对象关系 可以是“人→物”或“物→物”转换 严格限定为“物→人”的转化

语言形式 可隐含或直接描述属性 直接赋予物以人的动作或情感

示例 “历史翻开新篇章”(拟物) “风儿温柔地歌唱”(拟人)

类 别 效 果 对接教材

借代 突出描写对象的特征,使语言简练、含蓄 想当年,金戈铁马,气吞万里如虎。(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

双关 语意含蓄,发人深思,节省笔墨 春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干。(李商隐《无题》)

顶真 ①环环紧扣,引人入胜;②议事说理,准确严谨;③抒情写意,格调清新;④状物叙事,条理清晰 静女其娈,贻我彤管。彤管有炜,说怿女美。

(《诗经·静女》)

维度 象征 借代

关联类型 象征体与本体存在 内在相似性 (如“火炬象征光明”) 借体与本体有 直接相关性 (如“白宫代指美国政府”)

表达深度 隐含抽象意义,需联想(如“梅花象征高洁”) 直接指代具体对象(如“笔杆借代作家”)

类 别 效 果 对接教材

对偶 从形式看,语言简练,整齐对称;从内容看,意义集中含蓄 无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

反复 内容上突出语意,强调情感;形式上回环往复,一唱三叹,有韵律美 争渡,争渡,惊起一滩鸥鹭。(李清照《如梦令》)

互文 上下文义互相交错,互相渗透,互相补充,能收到笔墨经济、以少胜多、表意委婉、耐人寻味的艺术效果 东西植松柏,左右种梧桐。(《孔雀东南飞》)

类 别 效 果 对接教材

设问 引入问题,引起读者注意和思考 问君能有几多愁,恰似一江春水向东流。(李煜《虞美人》)

反问 加强语气,表达强烈的情感 人生自古谁无死?留取丹心照汗青。(文天祥《过零丁洋》)

古诗中常见的借代物

杜康——酒 尺素、双鲤——书信

干戈——战争 吴钩——宝刀、利剑类

汗青——史书 渔樵——隐逸生活

丝竹——音乐 青衫——下级官吏

柳营——军营 楼兰——边境之敌

钟鼓馔玉——权贵利禄

2021年全国甲卷

和南丰先生出山之作①

陈师道

侧径篮舁两眼明②,出山犹带骨毛清③。

白云笑我还多事,流水随人合有情。

不及鸟飞浑自在,羡他僧住便平生。

未能与世全无意,起为苍生试一鸣。

[注]

①南丰先生:即曾巩,陈师道敬重仰慕的师长。

②侧径:狭窄的路。篮舁:竹轿。

③骨毛清:谓超凡脱俗,具有神仙之姿。

B. 颔联使用拟人手法,表现白云和流水对曾巩出山的不同态度。( )

√

(2023年全国乙卷)

破 阵 子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名,蜡屐登山真率饮,筑杖穿林自在行,身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

A.词人以“空花”“昨梦”喻指过往的虚无,“看破”“放轻”宣示自己告别过去。( )

√

(2023年新课标I 卷)

答友人论学

林希逸

逐字笺①来学转难,逢人个个说曾颜②。

那知剥落皮毛处,不在流传口耳间。

禅要自参求印可,仙须亲炼待丹还。

卖花担上看桃李,此语吾今忆鹤山③。

[注]①笺:注释。这里指研读经典。②曾颜:孔子的弟子曾参和颜回。③鹤山:南宋学者魏了翁,号鹤山。

D.诗人采用类比等方法阐明他的治学主张,使其浅近明白、通俗易懂。( )

√

类比

被广泛认为是一种修辞手法,其核心是通过比较两种事物的相似性,以强调或解释某一特征或道理 。

任务点二 表达方式

一、诗歌常见的四种表达方式

概 念 对接教材

记叙 诗歌《氓》以女主人公的口吻,叙述了从恋爱、婚变到决绝的过程

描写 “住近湓江地低湿,黄芦苦竹绕宅生。”(白居易《琵琶行》)这几句通过描写,点出自己居所低洼潮湿的环境

人物描写、景物描写

(2022年全国甲卷)

画 眉 鸟

欧阳修

百啭千声随意移,山花红紫树高低。

始知锁向金笼听,不及林间自在啼。

画 眉 禽

文 同

尽日闲窗生好风,一声初听下高笼。

公庭事简人皆散,如在千岩万壑中。

A.欧诗和文诗题目大体相同,都是以画眉鸟作为直接描写对象的咏物诗。 ( )

×

概 念 对接教材

议论 “三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟。”(杜甫《蜀相》)这四句是议论,咏叹丞相的才德,惋惜其“出师未捷身先死”,也暗含着诗人感时忧国的情怀和以身许国的抱负

抒情 “晨起动征铎,客行悲故乡。”(温庭筠《商山早行》)起句以时间、事件、环境三者相互照应,写出旅客的辛劳,对句直抒诗人的感慨。“客行”与“故乡”相比较,自然生出一个“悲”字来

直接抒情、间接抒情

(2022 年新高考I 卷 )

醉落魄 · 人日南山约应提刑懋之[注]

魏了翁

无边春色。人情苦向南山觅。村村箫鼓家家笛。祈麦祈蚕,来趁元正七。

翁前子后孙扶掖。商行贾坐农耕织。须知此意无今昔。会得为人,日日是人日。

[注]人日:旧俗以农历正月初七日为人日。

D.词人以议论入词,能够做到情由境出,情至论随,全词并无生硬之感。( )

√

二、景物描写的常见角度

角 度 对接教材

点面 结合 《蜀道难》中,先用“上有六龙回日之高标,下有冲波逆折之回川”从上、下两个角度概括蜀道的高危与艰险,是“面”的描绘。接着写黄鹤难飞、猿猱愁攀、青泥岭的难行,以及人行其上的细节动作,如手扪星辰、仰头屏息、抚胸长叹等细节动作,是“点”的描绘。点面结合,将蜀道的难行描写得淋漓尽致

“ 点 ”(对个别事物的 详细描写 )与“ 面 ”(对整体场景或事物的 概括性叙述 )的有机结合

角 度 对接教材

远近 结合 “远上寒山石径斜,白云生处有人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。”(杜牧《山行》)前两句描绘远景,后两句描绘近景

感官 结合 《声声慢》中,“守着窗儿”,感受天气“乍暖还寒”,是触觉;“雁过也”“满地黄花堆积”,看到孤雁南飞、菊花铺地,是视觉;“梧桐更兼细雨”,听着雨打梧桐到天明,是听觉;“三杯两盏淡酒”,借酒浇愁,是味觉。多种感官的调动,写尽词人的愁苦心情

动静 结合 “映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”(杜甫《蜀相》)上句写静态,下句写动态,动静结合

视觉

听觉

嗅觉

味觉

触觉

角 度 对接教材

正侧 结合 “天姥连天向天横,势拔五岳掩赤城。天台四万八千丈,对此欲倒东南倾。”(李白《梦游天姥吟留别》)第一、二句运用正面描写的手法,描写了天姥山的高峻奇伟之势;第三、四句则以天台山似欲拜倒在天姥山下来侧面烘托天姥山的巍然高耸

白描 “方宅十余亩,草屋八九间。榆柳荫后檐,桃李罗堂前。暧暧远人村,依依墟里烟。狗吠深巷中,鸡鸣桑树颠。户庭无尘杂,虚室有余闲。”[陶渊明《归园田居(其一)》]这几句运用白描手法,简笔勾勒画面,用朴实的语言展现田园生活和农家景象画卷,平中见奇,淡而有味

角 度 对接教材

细节 描写 “纵使相逢应不识,尘满面,鬓如霜。夜来幽梦忽还乡。小轩窗,正梳妆。”(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》)“尘满面,鬓如霜”“小轩窗,正梳妆”等细节描写,生动细腻地把梦境的记述、对亡妻的思念和落拓的身世之感融合在一起,感人至深

虚实 结合 姜夔《扬州慢》中的虚景是“春风十里”,即昔日的“春风十里扬州路”,实景是“尽荠麦青青”,通过描写昔盛更显今衰

(2023 年新课标Ⅱ卷)

湖上晚归

林 逋

卧枕船舷归思清,望中浑恐是蓬瀛。

桥横水木已秋色,寺倚云峰正晚晴。

翠羽湿飞如见避,红薬香袅似相迎。

依稀渐近诛茅地[注],鸡犬林萝隐隐声。

[注]诛茅地:诗中指人的居所。

D.诗人调动多种感官,从不同的角度进行描写,状物生动,笔触鲜活而细腻。( )

√

2020年全国III卷

苦笋

陆游

藜藿盘中忽眼明①,骈头脱襁白玉婴。

极知耿介种性别,苦节乃与生俱生。

我见魏征殊媚妩②,约束儿童勿多取。

人才自古要养成,放使干霄战风雨。

[注]

①藜藿:粗劣的饭菜。②唐太宗评魏征:“人言征举动疏慢,我但见其妩媚耳。”

B. 诗的三、四两句既是对苦笋的直接描写,又有所引申,使苦笋人格化。( )

D. 全诗以议论收尾,指出人才养成既需要发展空间,也要经受风雨磨炼。( )

√

√

2021年高考全国乙卷

鹊桥仙·赠鹭鸶

辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。

白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞。听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。

D. 词末从听觉和视觉上分别描写了鹭鸶饱食后心满意足的状态,活灵活现。( )

×

“听君飞去饱时来”中的“听”是“听任、任凭”之意,并非听觉描写,全句仅通过视觉(“看头上风吹一缕”)表现鹭鸶的悠闲姿态 。

2023年全国甲卷

临 江 仙

晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上影,梅谢雪中枝。

A. 这首词真实描写了送别的场景,充分地表现出词人对朋友的眷恋之情。 ( )

√

“明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时”的意思是眼前虽是相聚,但明年肯定又要写送别你的诗歌了,从今夜开始细数,到明年分离时还有多少相聚时日。据此可见,词中实写的是词人与朋友相聚的场景,送别场景属于虚写。

虚写 (1)追忆过往之景。(2)设想未来之境。(3)从对方角度着笔。(4)摹写梦境、仙境。

三、人物描写手法(同小说)

四、诗歌的抒情手法

1.直接抒情

直接抒情(直抒胸臆) “十年生死两茫茫。不思量,自难忘。千里孤坟,无处话凄凉。”(苏轼《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》)词人直抒胸臆,直接表达了对亡妻的怀念之情

2.间接抒情

借助景 乐景写 哀情 “映阶碧草自春色,隔叶黄鹂空好音。”(杜甫《蜀相》)以碧草春色、黄鹂好音的乐景抒发哀悼之情

乐景 写 乐情 “昔日龌龊不足夸,今朝放荡思无涯。春风得意马蹄疾,一日看尽长安花。”(孟郊《登科后》)情与景会,意到笔到,诗句将诗人策马奔驰于春花烂漫的长安道上的得意情景描绘得生动鲜明

哀景 写哀情 杜甫《登高》,通过对登高所见秋江景色(哀景)的描写,表达了诗人长年漂泊、老病孤愁的复杂感情(哀情)

借助景 哀景 写 乐情 李白《塞下曲》“五月天山雪,无花只有寒……愿将腰下剑,直为斩楼兰”开篇极力描绘边塞的环境恶劣,但此处的哀景是为反衬诗人杀敌报国豪情而写的。严酷的环境没有让他消沉,反而意气风发,愿意以身许国,杀敌建功。爱国之情跃然纸上,壮志豪情力透纸背

借助事 借古 讽今 “宣室求贤访逐臣,贾生才调更无伦。可怜夜半虚前席,不问苍生问鬼神。”(李商隐《贾生》)才调无伦的贾生暗指诗人自己,诚问鬼神的文帝影射晚唐昏君

用典 抒情 “随意春芳歇,王孙自可留。”(王维《山居秋暝》)尾联反用《楚辞·招隐士》“王孙兮归来,山中兮不可久留”,表明归隐之情

叙事 抒情 “洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。”(张籍《秋思》)通过看似平常的生活细节表现出羁旅之人对家乡、对亲人那种无限牵挂的微妙心理

2020年新课标Ⅰ卷

奉和袭美抱疾杜门见寄次韵

陆龟蒙

虽失春城醉上期,下帷裁遍未裁诗。

因吟郢岸百亩蕙,欲采商崖三秀芝。

栖野鹤笼宽使织,施山僧饭别教炊。

但医沈约重瞳健,不怕江花不满枝。

[注] ①袭美:皮日休。②下帷:放下帷幕,指教书。③《楚辞·离骚》句比喻培养人才。④沈约:南朝诗人,此处代指皮日休。

D. 尾联用沈约典故,推测皮日休患目疾。( )

√

(2021年新高考全国I卷)

寄江州白司马①

杨巨源

江州司马平安否?惠远东林住得无?

湓浦曾闻似衣带,庐峰见说胜香炉。

题诗岁晏离鸿断,望阙天遥病鹤孤。

莫谩拘牵雨花社③,青云依旧是前途。

[注] ①江州白司马:即白居易。②惠远:东晋高僧,居庐山东林寺。③莫谩:不要。雨花社:指佛教讲经的集会。

B. 第三句使用“一衣带水”的典故,表现出朋友之间“天涯若比邻”之意。( )

×

(“一衣带水”的典故并未在诗中使用,此处为误解。实际上,“湓浦曾闻似衣带”是形容湓浦水狭长如衣带,与“一衣带水”的典故无关。)

一衣带水,原指像一条衣带般狭窄的河流,后比喻双方虽隔水相望,但距离极近,往来便利 。出自《南史·陈后主纪》,隋文帝杨坚欲渡江伐陈时称:“我为百姓父母,岂可限一衣带水不拯之乎?”

[衔接教材]

2.请判断下列诗句的描写角度或手法。

诗 句 描写角度或手法

①人闲桂花落,夜静春山空。月出惊山鸟,时鸣春涧中。(王维《鸟鸣涧》)

②风急天高猿啸哀,渚清沙白鸟飞回。(杜甫《登高》)

③东船西舫悄无言,唯见江心秋月白。(白居易《琵琶行》)

④两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。(杜甫《绝句》)

动静结合、以动衬静

远近结合、高低结合

侧面描写

视听结合、绘声绘色

3.请判断下列诗句所用的描写手法。

诗 句 描写手法

①千呼万唤始出来,犹抱琵琶半遮面。(白居易《琵琶行》)

②五陵年少争缠头,一曲红绡不知数。(白居易《琵琶行》)

③不见复关,泣涕涟涟。(《诗经·氓》)

④著我绣夹裙,事事四五通。(《孔雀东南飞》)

⑤黄泉下相见,勿违今日言!(《孔雀东南飞》)

动作描写、细节描写

侧面描写

神态描写

动作描写

语言描写

4.请判断下列诗(词)句所用的抒情方式(若是间接抒情,则须指出具体的抒情方式)。

诗(词)句 抒情方式

①无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来。(杜甫《登高》)

②故国神游,多情应笑我,早生华发。(苏轼《念奴娇·赤壁怀古》)

③凭谁问:廉颇老矣,尚能饭否?(辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》)

④零落成泥碾作尘,只有香如故。(陆游《卜算子·咏梅》)

借景抒情

直抒胸臆

用典抒情

借物抒情

(2024年新课标I 卷 )

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆衾来此借房眠。

骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

B.诗歌主要是从听觉的角度来描写泉流,与题目中的“听泉”二字相切合。( )

√

任务点三 表现手法

概 念 内涵阐释 对接教材

烘托与 渲染 诗歌中的烘托是指从侧面着意描写,作为陪衬,使事物鲜明突出。即不说本意,只说与此有关的其他事物,达到突出本意的目的。 诗歌中的渲染是指对环境、景物等做多方面的正面描写,以突出形象。对同一事物,可以从正面渲染,也可以从侧面烘托 高适《别董大》中,“千里黄云白日曛,北风吹雁雪纷纷”两句展现出一幅沙尘漫天、大雪纷飞的北方荒原暮天景象,烘托出离别时的低沉气氛。

汉乐府民歌《江南》中,“鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”四句的渲染描写,使得全诗生动活泼、音调优美,把水上采莲的画面活灵活现地展示在读者面前,使读者感受到人们采莲时欢愉的情绪

概 念 内涵阐释 对接教材

点染 “点”就是在适当的地方(或开头,或结尾)点明所要抒写的情感、道理(旨意)。 “染”就是渲染、烘托,即以具体的事物、景物(意象)将所点明的情感、道理烘托出来,常伴用各种修辞手法 柳永《望海潮》中,“东南形胜,三吴都会,钱塘自古繁华”是总写,是抽象的评点。“烟柳画桥,风帘翠幕,参差十万人家。云树绕堤沙,怒涛卷霜雪,天堑无涯。市列珠玑,户盈罗绮,竞豪奢”是分写,具体描述自然风光之美、都市繁华之美和民生安乐之美,是渲染

概 念 内涵阐释 对接教材

象征 象征是通过特定的、容易引起联想的具体形象,表现某种概念、思想和感情的艺术手法。象征体和本体之间存在着某种相似的特点,可以借助读者的想象和联想把它们联系起来。运用象征手法,能够把抽象的事理表现为具体的可感知的形象,使文章更含蓄,运用眼前之物,寄托深远之意 于谦《石灰吟》“千锤万凿出深山,烈火焚烧若等闲。粉骨碎身浑不怕,要留清白在人间”运用了象征手法,表面上是写石灰,实际上是写人的志趣情操。诗人以石灰自喻,以石灰象征自己光明磊落的襟怀和崇高清白的人格,表达自己为国尽忠的心愿和坚守高洁情操、不怕牺牲的决心

概 念 内涵阐释 对接教材

联想与 想象 联想是由某人或某事物而关联性地想起其他相关的人或事物。这里“其他相关的人或事物”是已经客观存在的。 想象是由某人或某事物而创造性地想出其他具体形象或情景。这里“其他具体形象或情景”原本是不存在的,是人的主观的创想 李贺《李凭箜篌引》中,“女娲炼石补天处,石破天惊逗秋雨”运用大胆的想象,写乐声传到天上,女娲所补五色石为箜篌声破裂,天界为之震惊,引来一场秋雨。想象出人意料而又感人肺腑

概 念 内涵阐释 对接教材

对写 诗人在表达情感时,不直接从自身来写,而是通过想象从对方入笔,通过客体对主体的情感来表达主体对客体的情感。对写从对方落笔,设身处地地描绘对方的情景,从而使自己的情感显得委婉含蓄,更具深意。对写的作用是突破时空限制去写想象中对方的情景,给人以曲折有致、情韵悠长之感 《涉江采芙蓉》中,“还顾望旧乡,长路漫浩浩”两句空间突然转换,出现在读者眼前的似乎已不是拈花沉思的女子,而是那身在“远道”的丈夫了,此刻他也正带着无限忧愁和思念,回望着妻子所在的故乡。

实际上,这两句的“视点”仍在江南,表现的依然是那位女子的痛苦思情。不过在艺术手法上,采用了“从对面曲揣彼意,言亦必望乡而叹长途”的“对写法”,从而营造了“诗从对面飞来”的绝妙虚境,使其构思虚实结合、双向突显

对面落笔:强调从对方的角度进行描写,通过想象对方的行为或情感来反映自己的思念之情。

一笔两面:指这种写法在表达上同时涉及了两个方面,即诗人自己和对方。

例句:白居易《邯郸冬至夜思家》“想得家中夜深坐,还应说着远行人。”

王维《九月九日忆山东兄弟》“遥知兄弟登高处,遍插茱萸少一人。”

概 念 内涵阐释 对接教材

衬托与 对比 衬托,即利用事物间近似或对立的条件,用一些事物作为陪衬来突出所要表现的事物的表现手法。衬托包括正衬和反衬。衬托手法的运用可以使被陪衬的事物显得更加突出、形象。 对比,即把不同的两个事物或一个事物的两个不同方面进行对照,使其特性更加鲜明。用对比的方法,揭示矛盾,反差强烈,具有震撼人心的力量 苏轼《念奴娇·赤壁怀古》中,“遥想公瑾当年,小乔初嫁了,雄姿英发。羽扇纶巾,谈笑间,樯橹灰飞烟灭”几句使用衬托手法,以“雄姿英发”的周郎,反衬“早生华发”的词人。

《氓》中,“不见复关,泣涕涟涟”与“既见复关,载笑载言”形成对比,刻画了恋爱时期的纯情少女形象

概 念 内涵阐释 对接教材

比兴 比兴是中国诗歌中的一种传统表现手法。“比者,以彼物比此物也”,“兴”就是起兴,是借助其他事物作为诗歌发端,以引起所要歌咏的内容。这一手法能够起到形象生动和化实为虚的艺术效果 曹操《短歌行》中的“青青子衿,悠悠我心。但为君故,沉吟至今。呦呦鹿鸣,食野之苹”几句用“子衿”“鹿鸣”比兴,表达诗人求贤若渴的心情,说明贤才若来投奔于己,必将极尽礼节招待他

(2024年全国甲卷)

次韵①钱逊叔泛舟虹桥

吕本中

半篙春涨绿平溪,二月江城草色齐。

舟比蜉蝣千顷外,□同斥鹦一枝栖。

野桥柳线斜风软,曲槛花光夕照低。

却讶探骊③人不至,清樽画舫倩分题④。

[注]①次韵:依次用所和诗中的韵作诗。②本句首字原缺。③探骊:这里指精通写诗作文。④分题:诗 人聚会,分题目而赋诗。

B.春水新涨,水面辽阔宽广,在波间漂浮的船只显得如同蜉蝣一样细小。( )

C.斥鹦见于《庄子 ·逍遥游》,用来与鹏作对比,因此诗中缺字应是“鹏”。( )

√

×

任务点四 结构技巧

概 念 内涵阐释 对接教材

开门见山 开宗明义,直接点题。运用这种方法开头,有助于读者迅速理解诗歌的核心内容和意旨,也为全诗指明了“航标” 《蜀相》中“丞相祠堂何处寻?锦官城外柏森森”开篇设问:祠堂在何处?锦官城外,数里之遥,远远望去,只见翠柏成林,好一片葱葱郁郁,气象不凡,那就是诸葛武侯祠的所在了。首联开门见山,洒洒落落,而这两句又一问一答,自开自合

概 念 内涵阐释 对接教材

以景结情 诗歌在议论或抒情的过程中,戛然而止,转为写景,以写景句结束全诗。结句写景,可以使读者从景物描写中,驰骋想象,体味诗的意境,从而产生韵味无穷的艺术效果 姜夔《扬州慢》中,最后两句“念桥边红药,年年知为谁生”以景结情,写芍药花年年开放却无人欣赏,表现“寂寞开无主”的荒凉,含蓄地抒发了词人的今昔之慨

概 念 内涵阐释 对接教材

卒章显志 在诗歌结尾点明中心、主题。在诗歌结束时,诗人将要表露的胸怀、志向自然地说出来,给人一种鼓舞和向上的力量 李白《梦游天姥吟留别》中,“安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜”强烈地表达了诗人追求自由、蔑视权贵的心态

概 念 内涵阐释 对接教材

铺垫 为主要人物出场、主要事件发生或主要情感抒发创造条件而着重描述渲染、进行陪衬衬托的一种表现手法。通过铺垫,可以渲染气氛,形成“山雨欲来”的情势,促使读者产生期待、盼望的急迫心情,大大增强作品的吸引力 王建《十五夜望月》“中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。今夜月明人尽望,不知秋思落谁家”,诗的开篇描绘出八月十五夜的明朗素洁的景象,为下文写秋思做铺垫

概 念 内涵阐释 对接教材

首尾照应 在结构上一开一合,此呼彼应,扣合严谨,能给人以严密完整的美感。诗人往往采用今昔、他我、物我照应的方式,来抒发自己或他人的情感 陶渊明《归园田居(其一)》中,最后两句“久在樊笼里,复得返自然”与开头“少无适俗韵,性本爱丘山”相呼应,同时又是点题之笔,揭示出本诗的主旨

概 念 内涵阐释 对接教材

抑扬 把要贬抑否定的方面和要褒扬肯定的方面同时说出来,只突出强调其中的一个方面,以达到抑此扬彼的目的。抑扬按形式可分欲扬先抑(先抑后扬)、欲抑先扬(先扬后抑)两种 黄庭坚《登快阁》中,颔联写登临快阁楼欣赏到的美景,顿觉心胸豁然开朗,与首联中“公家事”之“了却”而流露的倦怠感形成先抑后扬的关系;颈联转而生发抱负无法实现的苦闷,这是“抑”之笔,尾联写自己对未来归隐山林的生活的向往,是“扬”之笔。全诗在一抑一扬、又抑又扬的起伏跌宕中展露自己的心迹

概 念 内涵阐释 对接教材

以小见大 “以小见大”,即通过小的方面可以看出大的方面或通过一小部分看出整体,通过小题材反映大主题。 小事衬托,大事浮出,小中见大,大中含小,令人浮想联翩,故而意境深远 王湾《次北固山下》中,“风正一帆悬”描绘船一帆高悬顺风而行,写的是小景,显示的却是广阔的江面上船行的大景象

概 念 内涵阐释 对接教材

意象 组合 意象组合,即按照一定的美学原则把若干意象有机组合在一起,形成一个密集而精致的意象群,使它们产生隐喻、对比、反衬、递进、象征等艺术效果 陆游《书愤》中,“楼船夜雪瓜洲渡,铁马秋风大散关”两句用“楼船”“夜雪”“瓜洲渡”“铁马”“秋风”“大散关”六个意象描写出开阔壮盛的战场画卷,形象生动

列锦是指全部用名词或名词性短语,经过选择组合,巧妙地排列在一起,构成生动可感的图像,用以烘托气氛、创造意境、描写画面、表达情感的一种修辞方式。

例如:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”通过名词的并列,营造出一种孤寂、凄凉的意境。

(2022年新高考Ⅱ卷)

送 别

李 白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

C.本诗最后两句的表达方式,在《黄鹤楼送孟浩然之广陵》中也曾使用。 ( )

√

以景结情

二、答题“三步骤”

2024年新课标一卷

宿千岁庵听泉

刘克庄

因爱庵前一脉泉,襆[fú ]衾来此借房眠。 骤闻将谓溪当户,久听翻疑屋是船。

变作怒声犹壮伟,滴成细点更清圆。

君看昔日兰亭帖,亦把湍流替管弦。

16.诗中以对比的方式,对泉声进行了生动的描写,请结合相关内容简要赏析。(6分)

找对象,明特点,谈作用

①乍听与久听的不同:乍听泉声时,感觉是一条溪水从门前流过:久听后感觉 水声逐渐弥漫于四周,使人有身处舟中之感。

②激流声与涓滴声的不同:泉流时而汹涌,听来 壮阔雄伟;时而滴沥,听来清亮圆润。

参与对比的双方

参与对比的双方

各自的特点

各自的特点

【必备知识】

古代诗歌中的对比手法

概念 把两种对立的事物或同一事物的两个不同方面并举出来加以对照比较。

前提 必须是两种对立的事物或者同一事物的两个不同方面。

作用 运用对比,或使对立事物的矛盾鲜明突出,揭示本质,给人深刻启示;或使事物对立的两个方面互相 映衬,相得益彰,给人深刻印象。

类型 人(事)物对比、时间对比、空间对比、场面对比、乐愁对比、盛衰对比、得志与失意对比、永恒与无常对 比、动静对比、虚实对比等。

2022年新高考二卷

送 别

李 白

寻阳五溪水,沿洄直入巫山里。

胜境由来人共传,君到南中自称美。

送君别有八月秋,飒飒芦花复益愁。

云帆望远不相见,日暮长江空自流。

16.本诗是如何表现离愁别绪的 请结合内容简要分析。(6分)

【考点定位】本题重点考查学生对作者的情感态度、抒情方式的分析鉴赏能力。

【参考答案】

①寓情于景:通过写秋天萧瑟的芦花,渲染悲凉气氛,强化离别的愁绪。

②以景结情:末尾写孤帆远去,江水悠悠,正是诗人绵绵思绪的形象表现。

问什么答什么,将题干中问题的答案放在最前边。

分析要满足题干中“结合内容”这个要求

【必备知识】

古代诗歌中“以景结情”的表现手法

内涵 解读 “以景结情”是诗歌的一种结构技巧,也是借景抒情的方式之一。往往是在诗歌的议论或抒情过程中戛然而止,转为写景,以景代情作结,使得诗歌“此时无情胜有情”,显得意犹未尽,耐人寻味。

典型 示例 王昌龄《从军行》(其二):“琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。” 诗的前三句均就乐声抒情,说到“边愁”时用了“听不尽”三字,那么结句如何以有限的七字尽此“不尽”呢 诗人轻宕一笔,以景结情,在军中置酒饮乐的场面之后,忽然出现一个月照长城的莽莽苍苍的景象:古老雄伟的长城绵亘起伏,秋月高照,景象壮阔而悲凉。无限的乡愁、立功的雄心、对现实的 忧怨以及对祖国山川风物的深沉的爱:征戍者的感情丰富而深刻。

表达 效果 使诗歌情感含蓄,耐人品味,产生韵味无穷的艺术效果;使读者在景物描写中驰骋想象,感受诗境,体味情感。

2023年全国甲卷

临 江 仙

晁补之

身外闲愁空满眼,就中欢事常稀。明年应赋送君诗。试从今夜数,相会几多时。

浅酒欲邀谁共劝,深情唯有君知。东溪春近好同归。柳垂江上影,梅谢雪中枝。

15. 词的结尾两句被后代评论家称赞为“绝妙”,请简要分析其妙处。(6分)

【参考答案】①景物描写的画面感强:低垂的柳条在江水中映出倒影,雪中盛开的梅花也开 始凋落,正是一派美丽的春日风光。

②以虚景写真情:这里的美景并非写实,而是词人心境的 外部投射,词人与友人感情深厚,想到能与友人相聚便心生欢喜。

绘景

手法

诗歌鉴赏赏析什么?

语言、手法、情感、

画面描绘,形象塑造、诗歌风格等

(2023年全国乙卷)

破 阵 子

陆 游

看破空花尘世,放轻昨梦浮名,蜡屐登山真率饮,筑杖穿林自在行,身闲心太平。

料峭余寒犹力,廉纤细雨初晴。苔纸闲题溪上句,菱唱遥闻烟外声。与君同醉醒。

15. 这首词是如何表现词人闲适心情的 请结合作品简要分析。(6分)

【参考答案】①采取直抒胸臆的表现手法;

②开篇即言志,表明自己看轻尘世浮名;

③在描写登山、穿林等生活场景时,也直白地表达出感受。

审题:

如何表现闲情?→ 如何抒情?→抒情方式→直接抒情、间接抒情

【必备知识】

诗歌抒情手法概览

直抒 胸臆 直接对有关人物和事件表明爱憎态度的抒情方式。如陈子昂的《登幽州台歌》,全诗以慷慨悲凉的基 调,通过登幽州台直接表达了诗人功业难就、空怀壮志的悲愤和失意苦闷的情怀。

间接 抒情 借景抒情 即诗人把自身所要抒发的情感、表达的思想寄寓在景物之中,通过描写景物予以抒发。

情景交融 即诗人把所写的景与要抒发的情感融合在一起,体现景中有情、情中有景的效果。

托物言志 即诗人借自然界中的某物自身具有的特征,来表达某种志向或情感,使诗中的物带有了 人格化的色彩。

用典抒情 借用典故来抒发自己的感情,讽刺时事。

借古喻今 一是借古讽今,即借评论古代的人和事来影射讽刺(评论)现实;二是借古伤今。

叙事抒情 在古风作品中比较常见。如杜甫的《兵车行》、白居易的《卖炭翁》等。