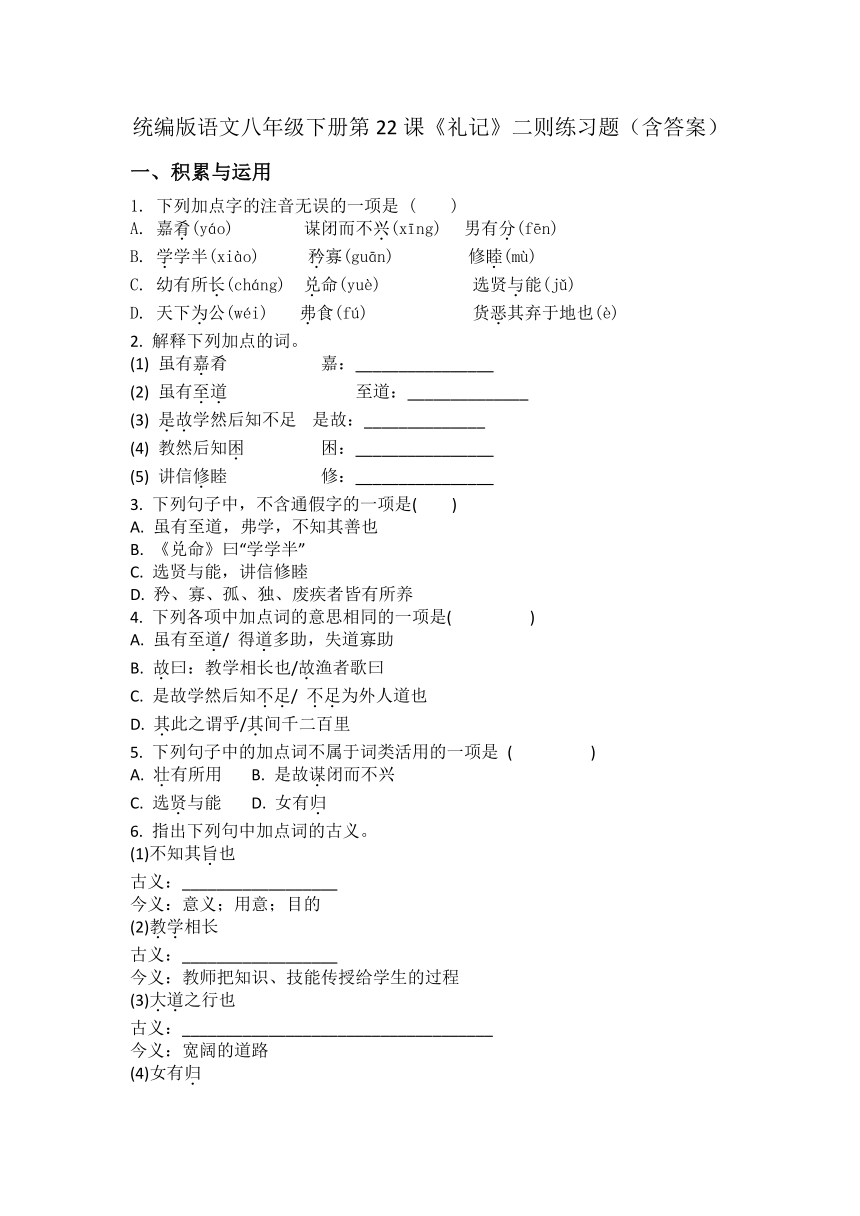

第22课《礼记》二则 练习题(含答案)

文档属性

| 名称 | 第22课《礼记》二则 练习题(含答案) |

|

|

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 21.6KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2025-03-08 19:35:12 | ||

图片预览

文档简介

统编版语文八年级下册第22课《礼记》二则练习题(含答案)

积累与运用

1. 下列加点字的注音无误的一项是 ( )

A. 嘉肴(yáo) 谋闭而不兴(xīng) 男有分(fēn)

B. 学学半(xiào) 矜寡(guān) 修睦(mù)

C. 幼有所长(cháng) 兑命(yuè) 选贤与能(jǔ)

D. 天下为公(wéi) 弗食(fú) 货恶其弃于地也(è)

2. 解释下列加点的词。

(1) 虽有嘉肴 嘉:________________

(2) 虽有至道 至道:______________

(3) 是故学然后知不足 是故:______________

(4) 教然后知困 困:________________

(5) 讲信修睦 修:________________

3. 下列句子中,不含通假字的一项是( )

A. 虽有至道,弗学,不知其善也

B. 《兑命》曰“学学半”

C. 选贤与能,讲信修睦

D. 矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

4. 下列各项中加点词的意思相同的一项是( )

A. 虽有至道/ 得道多助,失道寡助

B. 故曰:教学相长也/故渔者歌曰

C. 是故学然后知不足/ 不足为外人道也

D. 其此之谓乎/其间千二百里

5. 下列句子中的加点词不属于词类活用的一项是 ( )

A. 壮有所用 B. 是故谋闭而不兴

C. 选贤与能 D. 女有归

6. 指出下列句中加点词的古义。

(1)不知其旨也

古义:__________________

今义:意义;用意;目的

(2)教学相长

古义:__________________

今义:教师把知识、技能传授给学生的过程

(3)大道之行也

古义:____________________________________

今义:宽阔的道路

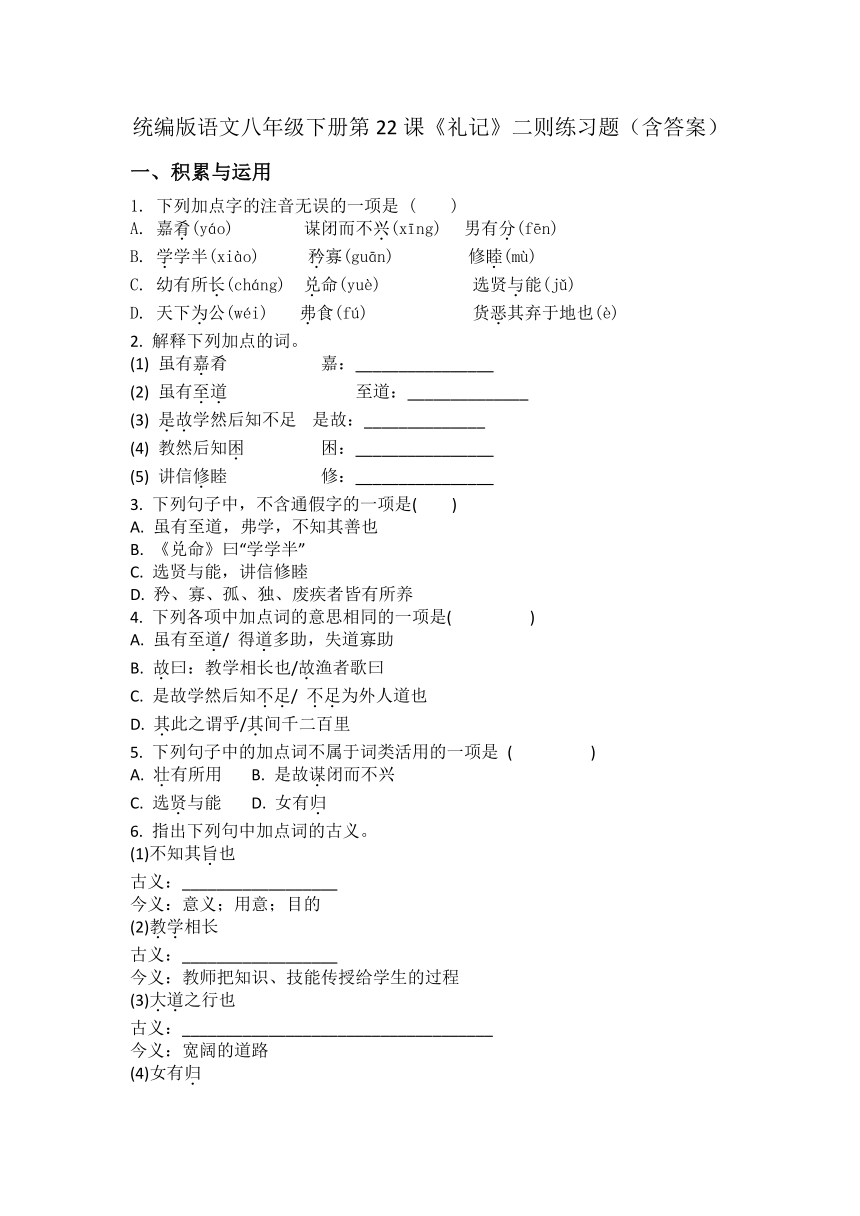

(4)女有归

古义:_________________ 今义:返回

(5)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

古义:_________________ 今义:一个;独自

7. 下列句子不属于判断句的一项是( )

A. 鲦鱼出游从容,是鱼之乐也

B. 南阳刘子骥,高尚士也

C. 教学相长也

D. 庄子与惠子游于濠梁之上

8.用现代汉语翻译下列句子。

(1)知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

(2) 故曰:教学相长也。

(3)力恶其不出于身也,不必为己。

(4)是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

9.默写。

(1)知不足,_____________________;知困, _____________________ 。

(2)使老有所终,壮有所用,幼有所长, _________________________________ 。

(3)_____________________ ,不必藏于己; _____________________ ,不必为己。

(4)是故_________________ , _____________________ ,故外户而不闭。

(5)《虽有嘉肴》中,说明学习和教学之后能让人知道自身不足的句子是: _____________________ , _____________________ 。

10、请你参加以“‘仁’文化的魅力”为主题的综合性学习活动并完成以下任务。

(1)说说下面材料各反映了“仁”的什么文化内涵。(填序号)

①________:孝弟也者,其为仁之本与!

(《论语·学而》)

A. 爱民众 B. 爱他人

C. 爱万物 D. 爱亲人

② ______:厩焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

(《论语·乡党》)

③ ______:衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

(郑燮《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》)

④ ______:亲亲而仁民,仁民而爱物。

(《孟子·尽心上》)

A. 爱民众 B. 爱他人 C. 爱万物 D. 爱亲人

(2)在“孔子文化节”到来之际,班级准备举办“‘仁’行世间”文化传承活动,请你仿照示例提出一项倡议。

示例:开展“仁”文化宣讲活动。

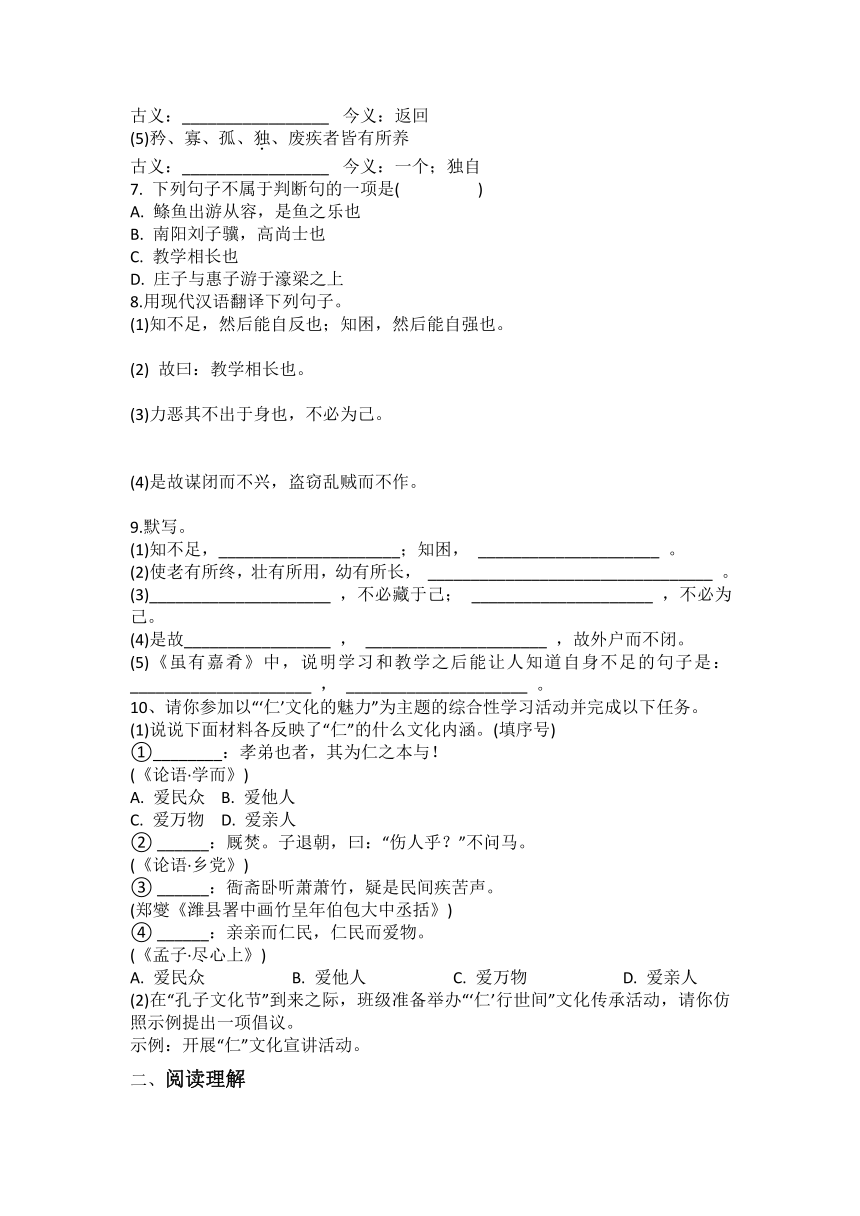

阅读理解

阅读课文,回答问题。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

大道之行也

《礼记》

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

11. 解释下列加点的词。

(1)讲信修睦 ________________

(2)虽有至道 ________________

(3)男有分 ________________

(4)不独亲其亲 ________________

12. 用现代汉语翻译下列句子。

(1)知不足,然后能自反也。

__________________________________________

(2)货恶其弃于地也,不必藏于己。

_____________________________________________________________________

13、下列对课文的分析和理解不正确的一项是( )

A. 《虽有嘉肴》以类比论证的方法,从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”引出“虽有至道,弗学,不知其善也”的道理,浅显易懂,生动形象。

B. 《大道之行也》表达了作者迫切希望出现一个太平盛世的思想感情。

C. 《虽有嘉肴》的结尾引用《兑命》中的话,从反面增强了对中心论点的阐述,增强了文章的说服力。

D. 《大道之行也》中的“大道”指治理社会的最高准则,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。

14、“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点各是什么?

课文中所说的“教学相长”的观点,与我们现在所说的“教学相长”是不是一个意思呢?

16、先贤在展望理想社会时都描绘了人民的生活状况。在《桃花源记》《大道之行也》和下面的链接材料中,人民的生活状况分别是什么样的?请你用自己的话加以说明。

【链接材料】孙中山说:“一切平等,无有贵贱之差,贫富之别;休戚与共,患难相救,同心同德,以卫国保种自任。”他还说过:“实行民生主义,而以社会主义为归宿,俾全国之人,无一贫者,同享安乐之幸福,则仆之素志也。”

(二)阅读下面文言文,回答问题。

萧相国何者,沛丰人也。高祖为布衣时,何数以吏事护高祖。高祖至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。何进言韩信,汉王以信为大将军。

汉五年,既定天下,论功行封。高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多。

何素不与曹参相能,及何病,孝惠自临视相国病,因问曰:“君即百岁后,谁可代君者?”对曰:“知臣莫如主。”孝惠曰:“曹参何如?”何顿首曰:“帝得之矣!臣死而不恨矣!”

何置田宅必居穷处为家不治垣屋。曰:“后世贤,师吾俭;不贤, 毋为势家所夺。”孝惠二年,相国何卒,谥为文终侯。

(节选自《史记·萧相国世家》)

17.解释下列句子中加着重号的词语。

(1)既定天下

(2)及何病

(3)对曰

18.请用“/”为下面句子划分停顿,划一处。

何 置 田 宅 必 居 穷 处 为 家 不治 垣 屋

19.下列加着重号的词意义或用法相同的一项( )

A.诸将皆争走金帛财物之府分之 今或闻无罪,二世杀之(《陈涉世家》)

B.汉王以信为大将军 以中有足乐者(《送东阳马生序》)

C.臣死而不恨矣 出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.毋为势家所夺 或异二者之为(《岳阳楼记》)

20.把下面句子翻译成现代汉语。

何数以吏事护高祖。

21.从选文看,萧何是个什么样的人?

答案

1、B 2.(1)美,善 (2)最好的道理 (3)因此,所以 (4)困惑 (5)培养 3.A

4.B 5.D 6.(1)味美 (2)教与学 (3)指儒家推崇的上古时代的政治制度 (4)女子出嫁 (5)老而无子 7.D 8、(1)知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。(2)所以说:教与学是互相推动、互相促进的。(3)力气,厌恶它不出于自己,但(愿意自己多出力)不一定是为了自己的私利。(4)因此图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事不会兴起。

9.(1)然后能自反也 然后能自强也 (2)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

(3)货恶其弃于地也 力恶其不出于身也 (4)谋闭而不兴 盗窃乱贼而不作

(5)是故学然后知不足 教然后知困

10、(1)①D ②B ③A ④C (2)示例一:举办“‘仁’在身边”故事会。

示例二:开展“仁”文化经典诵读活动。

11、(1)培养 (2)最好的道理 (3)职分,职守 (4)父母

12、(1)知道了自己的不足之处,然后就能自我反思。(2)财物,厌恶把它扔在地上,但(之所以厌恶)不一定是因为想要据为己有。

13、C

14、相同点:二者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系的,二者是相辅相成、互相促进、共同提高的,说得直接全面,是作者要表达的主要观点。后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。

15、课文中的“教学相长”与我们现在所说的“教学相长”并不是一个意思。课文中所讲的“教学相长”是一个人学习成长的过程:一方面,“学然后知不足”,而后“自反”;另一方面,“教然后知困”,而后“自强”。在同一个主体的身上,学与教互相促进。而我们现在所说的“教学相长”是对师生关系的一种描述。教师不仅仅是讲授者,教师自己也在教学中获益;学生在被教的同时,也反过来对教师有所启发。

16、示例:在《桃花源记》中,人民生活富足,和睦相处,欢乐安定。《大道之行也》中的“大同”社会,天下公有,人人得到关爱,各得其所,人民生活和谐美好。孙中山先生心中的理想社会,人们相互平等,同心同德,生活富足,人与人没有贫富贵贱之别。

17.(1)已经 (2)等到 (3)回答

18.何置田宅必居穷处/为家不治垣屋

19.A

20.萧何多次利用自己县吏的职权保护高祖。

21.萧何推荐贤才,外不避仇;忠心耿耿,不重私产。

积累与运用

1. 下列加点字的注音无误的一项是 ( )

A. 嘉肴(yáo) 谋闭而不兴(xīng) 男有分(fēn)

B. 学学半(xiào) 矜寡(guān) 修睦(mù)

C. 幼有所长(cháng) 兑命(yuè) 选贤与能(jǔ)

D. 天下为公(wéi) 弗食(fú) 货恶其弃于地也(è)

2. 解释下列加点的词。

(1) 虽有嘉肴 嘉:________________

(2) 虽有至道 至道:______________

(3) 是故学然后知不足 是故:______________

(4) 教然后知困 困:________________

(5) 讲信修睦 修:________________

3. 下列句子中,不含通假字的一项是( )

A. 虽有至道,弗学,不知其善也

B. 《兑命》曰“学学半”

C. 选贤与能,讲信修睦

D. 矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

4. 下列各项中加点词的意思相同的一项是( )

A. 虽有至道/ 得道多助,失道寡助

B. 故曰:教学相长也/故渔者歌曰

C. 是故学然后知不足/ 不足为外人道也

D. 其此之谓乎/其间千二百里

5. 下列句子中的加点词不属于词类活用的一项是 ( )

A. 壮有所用 B. 是故谋闭而不兴

C. 选贤与能 D. 女有归

6. 指出下列句中加点词的古义。

(1)不知其旨也

古义:__________________

今义:意义;用意;目的

(2)教学相长

古义:__________________

今义:教师把知识、技能传授给学生的过程

(3)大道之行也

古义:____________________________________

今义:宽阔的道路

(4)女有归

古义:_________________ 今义:返回

(5)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

古义:_________________ 今义:一个;独自

7. 下列句子不属于判断句的一项是( )

A. 鲦鱼出游从容,是鱼之乐也

B. 南阳刘子骥,高尚士也

C. 教学相长也

D. 庄子与惠子游于濠梁之上

8.用现代汉语翻译下列句子。

(1)知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。

(2) 故曰:教学相长也。

(3)力恶其不出于身也,不必为己。

(4)是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作。

9.默写。

(1)知不足,_____________________;知困, _____________________ 。

(2)使老有所终,壮有所用,幼有所长, _________________________________ 。

(3)_____________________ ,不必藏于己; _____________________ ,不必为己。

(4)是故_________________ , _____________________ ,故外户而不闭。

(5)《虽有嘉肴》中,说明学习和教学之后能让人知道自身不足的句子是: _____________________ , _____________________ 。

10、请你参加以“‘仁’文化的魅力”为主题的综合性学习活动并完成以下任务。

(1)说说下面材料各反映了“仁”的什么文化内涵。(填序号)

①________:孝弟也者,其为仁之本与!

(《论语·学而》)

A. 爱民众 B. 爱他人

C. 爱万物 D. 爱亲人

② ______:厩焚。子退朝,曰:“伤人乎?”不问马。

(《论语·乡党》)

③ ______:衙斋卧听萧萧竹,疑是民间疾苦声。

(郑燮《潍县署中画竹呈年伯包大中丞括》)

④ ______:亲亲而仁民,仁民而爱物。

(《孟子·尽心上》)

A. 爱民众 B. 爱他人 C. 爱万物 D. 爱亲人

(2)在“孔子文化节”到来之际,班级准备举办“‘仁’行世间”文化传承活动,请你仿照示例提出一项倡议。

示例:开展“仁”文化宣讲活动。

阅读理解

阅读课文,回答问题。

虽有嘉肴

虽有嘉肴,弗食,不知其旨也。虽有至道,弗学,不知其善也。是故学然后知不足,教然后知困。知不足,然后能自反也;知困,然后能自强也。故曰:教学相长也。

大道之行也

《礼记》

大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦。故人不独亲其亲,不独子其子,使老有所终,壮有所用,幼有所长,矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养,男有分,女有归。货恶其弃于地也,不必藏于己;力恶其不出于身也,不必为己。是故谋闭而不兴,盗窃乱贼而不作,故外户而不闭,是谓大同。

11. 解释下列加点的词。

(1)讲信修睦 ________________

(2)虽有至道 ________________

(3)男有分 ________________

(4)不独亲其亲 ________________

12. 用现代汉语翻译下列句子。

(1)知不足,然后能自反也。

__________________________________________

(2)货恶其弃于地也,不必藏于己。

_____________________________________________________________________

13、下列对课文的分析和理解不正确的一项是( )

A. 《虽有嘉肴》以类比论证的方法,从“虽有嘉肴,弗食,不知其旨也”引出“虽有至道,弗学,不知其善也”的道理,浅显易懂,生动形象。

B. 《大道之行也》表达了作者迫切希望出现一个太平盛世的思想感情。

C. 《虽有嘉肴》的结尾引用《兑命》中的话,从反面增强了对中心论点的阐述,增强了文章的说服力。

D. 《大道之行也》中的“大道”指治理社会的最高准则,其治理的效果就是国泰民安的理想状态。

14、“教学相长”与“学学半”的相同点和不同点各是什么?

课文中所说的“教学相长”的观点,与我们现在所说的“教学相长”是不是一个意思呢?

16、先贤在展望理想社会时都描绘了人民的生活状况。在《桃花源记》《大道之行也》和下面的链接材料中,人民的生活状况分别是什么样的?请你用自己的话加以说明。

【链接材料】孙中山说:“一切平等,无有贵贱之差,贫富之别;休戚与共,患难相救,同心同德,以卫国保种自任。”他还说过:“实行民生主义,而以社会主义为归宿,俾全国之人,无一贫者,同享安乐之幸福,则仆之素志也。”

(二)阅读下面文言文,回答问题。

萧相国何者,沛丰人也。高祖为布衣时,何数以吏事护高祖。高祖至咸阳,诸将皆争走金帛财物之府分之,何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。何进言韩信,汉王以信为大将军。

汉五年,既定天下,论功行封。高祖以萧何功最盛,封为酂侯,所食邑多。

何素不与曹参相能,及何病,孝惠自临视相国病,因问曰:“君即百岁后,谁可代君者?”对曰:“知臣莫如主。”孝惠曰:“曹参何如?”何顿首曰:“帝得之矣!臣死而不恨矣!”

何置田宅必居穷处为家不治垣屋。曰:“后世贤,师吾俭;不贤, 毋为势家所夺。”孝惠二年,相国何卒,谥为文终侯。

(节选自《史记·萧相国世家》)

17.解释下列句子中加着重号的词语。

(1)既定天下

(2)及何病

(3)对曰

18.请用“/”为下面句子划分停顿,划一处。

何 置 田 宅 必 居 穷 处 为 家 不治 垣 屋

19.下列加着重号的词意义或用法相同的一项( )

A.诸将皆争走金帛财物之府分之 今或闻无罪,二世杀之(《陈涉世家》)

B.汉王以信为大将军 以中有足乐者(《送东阳马生序》)

C.臣死而不恨矣 出淤泥而不染(《爱莲说》)

D.毋为势家所夺 或异二者之为(《岳阳楼记》)

20.把下面句子翻译成现代汉语。

何数以吏事护高祖。

21.从选文看,萧何是个什么样的人?

答案

1、B 2.(1)美,善 (2)最好的道理 (3)因此,所以 (4)困惑 (5)培养 3.A

4.B 5.D 6.(1)味美 (2)教与学 (3)指儒家推崇的上古时代的政治制度 (4)女子出嫁 (5)老而无子 7.D 8、(1)知道了自己的不足,然后就能自我反思;知道了自己困惑的地方,然后才能勉励自己。(2)所以说:教与学是互相推动、互相促进的。(3)力气,厌恶它不出于自己,但(愿意自己多出力)不一定是为了自己的私利。(4)因此图谋之心闭塞而不会兴起,盗窃、作乱害人的事不会兴起。

9.(1)然后能自反也 然后能自强也 (2)矜、寡、孤、独、废疾者皆有所养

(3)货恶其弃于地也 力恶其不出于身也 (4)谋闭而不兴 盗窃乱贼而不作

(5)是故学然后知不足 教然后知困

10、(1)①D ②B ③A ④C (2)示例一:举办“‘仁’在身边”故事会。

示例二:开展“仁”文化经典诵读活动。

11、(1)培养 (2)最好的道理 (3)职分,职守 (4)父母

12、(1)知道了自己的不足之处,然后就能自我反思。(2)财物,厌恶把它扔在地上,但(之所以厌恶)不一定是因为想要据为己有。

13、C

14、相同点:二者都强调了“教”是学习、进步和提升的重要环节。

不同点:前者是从教和学两个方面来说明教和学的关系的,二者是相辅相成、互相促进、共同提高的,说得直接全面,是作者要表达的主要观点。后者则只从教的角度来说明,将学的部分暗含其中,说得含蓄委婉,是对前者的补充论证。

15、课文中的“教学相长”与我们现在所说的“教学相长”并不是一个意思。课文中所讲的“教学相长”是一个人学习成长的过程:一方面,“学然后知不足”,而后“自反”;另一方面,“教然后知困”,而后“自强”。在同一个主体的身上,学与教互相促进。而我们现在所说的“教学相长”是对师生关系的一种描述。教师不仅仅是讲授者,教师自己也在教学中获益;学生在被教的同时,也反过来对教师有所启发。

16、示例:在《桃花源记》中,人民生活富足,和睦相处,欢乐安定。《大道之行也》中的“大同”社会,天下公有,人人得到关爱,各得其所,人民生活和谐美好。孙中山先生心中的理想社会,人们相互平等,同心同德,生活富足,人与人没有贫富贵贱之别。

17.(1)已经 (2)等到 (3)回答

18.何置田宅必居穷处/为家不治垣屋

19.A

20.萧何多次利用自己县吏的职权保护高祖。

21.萧何推荐贤才,外不避仇;忠心耿耿,不重私产。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 社戏

- 2 回延安

- 3*安塞腰鼓

- 4*灯笼

- 写作 学习仿写

- 口语交际 应对

- 第二单元

- 5 大自然的语言

- 6 阿西莫夫短文两篇

- 7*大雁归来

- 8*时间的脚印

- 写作 说明的顺序

- 第三单元

- 9 桃花源记

- 10 小石潭记

- 11*核舟记

- 12《诗经》二首

- 写作 学写读后感

- 名著导读 《傅雷家书》:选择性阅读

- 课外古诗词诵读

- 第四单元

- 任务一 学习演讲词

- 13 最后一次讲演

- 14 应有格物致知精神

- 15 我一生中的重要抉择

- 16 庆祝奥林匹克运动复兴25周年

- 任务二 撰写演讲稿

- 任务三 举办演讲比赛

- 第五单元

- 17 壶口瀑布

- 18 在长江源头各拉丹冬

- 19*登勃朗峰

- 20*一滴水经过丽江

- 写作 学写游记

- 口语交际 即席讲话

- 第六单元

- 21 《庄子》二则

- 22 《礼记》二则

- 23* 马说

- 24 唐诗三首

- 写作 学写故事

- 名著导读 《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记

- 课外古诗词诵读