河南省濮阳市2024-2025学年七年级上学期期末考试历史试卷(含答案)

文档属性

| 名称 | 河南省濮阳市2024-2025学年七年级上学期期末考试历史试卷(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 171.4KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-08 20:19:26 | ||

图片预览

文档简介

河南省濮阳市2024-2025学年七年级上学期期末考试历史试卷

注意事项:

1.本试卷共6页,分为选择题和非选择题,满分50分,考试时间60分钟。请用铅笔把正确选项的英文字母代号涂在答题卡相应的位置。

2.开卷考试,可查阅参考资料,但应独立答题,禁止交流资料。

3.答卷前将答题卡上的项目填涂清楚。

选择题(共20小题,20分)

下列每小题列出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。请将正确选项的字母代号涂写在答题卡相应位置上。

1.1975年,在湖北郧县发现古人类牙齿化石。1990年以来的多次发掘,在其文化层上共出土各类石器241件以及大量打击碎片和带有打击痕迹的砾石。郧县人的年代非常古老,甚至与蓝田人的年代相当。据此可知,郧县人、蓝田人

A.处于旧石器时代 B.已经懂得人工取火

C.处于新石器时代 D.开始从事农业耕种

2.距今约5000年的大汶口文化遗址部分墓葬中出土了象牙梳、象牙雕简等,同时期的良渚文化遗址权贵墓葬中,出土了玉琮、玉钺、漆器、象牙器等。这说明,当时

A.国家开始产生 B.农业经济发达 C.出现贫富分化 D.君主专制强化

3.浙江良渚古城遗址距今约5300—4300年,被纳入了“中华文明探源工程”,该遗址由已宫殿区、内城和外城组成。城内外的贵族墓地里,随葬玉器有象征军事指挥权的玉钺等。该遗址的发掘可以用来研究

A.中国境内的早期人类 B.早期国家的产生

C.长江流域的原始农业 D.部落联盟的兴起

4.赵光贤在《周代社会辨析》中说:“周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古代帝王之后于东方,以为周室的‘藩屏’。”材料描述的是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

5.李耳认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然。下列名言符合这一观点的是

A.民为贵,社稷次之,君为轻 B.天行有常,不为尧存,不为桀亡

C.己所不欲,勿施于人 D.天下兼相爱则治,交相恶则乱

6.《论语·乡党》中记载,孔子朝罢归来,家人报告:“马厩失火!”孔子听后,问:“伤人乎?”该故事体现了孔子思想中的

A.以德治国 B.有教无类 C.仁者爱人 D.因材施教

7.只要破译了古人的文字,我们就能与古人直接对话。下面甲骨文帮助我们了解当时

甲骨文

对应汉字 王 臣 劓 刖

注:劓、刖,均为古代残酷的刑罚

A.政治状况 B.经济发展 C.科技进步 D.天文历法

8.如右图,北京冬奥会火种台的造型设计模仿西周青铜礼器“何尊”的样式。这凸显了

A.传统文化元素 B.青铜器的价值

C.铸造技术发达 D.奥运会的精神

9.正月,古时本来叫“政月”,秦朝为避始皇的讳,把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也变为“zhēng”了。这说明皇帝制度的主要特征是

A.中央集权 B.皇权至上,皇帝独尊

C.皇位世袭 D.神权与王权相互结合

10.《史记》记载:“二世元年七月,发闾左適戍渔阳 陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。”材料提及的历史事件位于图中的哪一阶段

A.A B.B C.C D.D

11.汉初,因秦末战乱,人民流离失所,人口锐减,田地荒芜,到处是残破荒凉的景象,于是统治者对人民采取休养生息政策。其客观原因是

A.人心思安 B.重视“以德化民”

C.经济困难 D.吸取秦亡的教训

12.“牛”作为吃苦耐劳、默默奉献的精神化身,在许多中国文物中都能见到它的身影。右图是“东汉牛耕画像石拓片(局部)”,其反映出

A.绘画技巧的成熟 B.农耕技术的发展

C.经济重心的南移 D.盐铁官营的实施

13.《博物志》记载:“张骞使西域,得大蒜、胡荽。”据此可知,张骞出使西域

A.推动了丝绸之路的形成 B.密切了汉与西域的关系

C.丰富了中原人物质生活 D.建立了汉对西域的管辖

14.公元前60年,为了管理统一后的西域,汉宣帝下令在乌垒城(今轮台县境内)建立西域都护府,郑吉为第一任西域都护。汉朝正式在西域设官、驻军、推行政令,开始行使国家主权。西域都护府的设立

A.消除了北方边患的威胁 B.有利于多民族国家的统一

C.导致王国势力对抗中央 D.推动了少数民族的封建化

15.范晔在《后汉书》中记载:“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸,缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸。”这段史料记载了蔡伦改进造纸术的

A.时间、传播 B.地点、影响 C.原因、材料 D.传承、工艺

16.研究表明,佩戴口罩如KN95,是能预防冠状病毒的。早在东汉末年,我国一位医学家就提出“治未病”的观点,该医学家是

A.扁鹊 B.华佗 C.张仲景 D.孙思邈

17.杜甫云:“功盖三分国,名成八阵图;江流石不转,遗恨失吞吴。”为“三分国”形成奠定基础的著名战役是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

18.历史评价是对历史现象或事件进行态度与价值的评判。下列属于历史评价的是

A.魏国修建了许多水利工程 B.蜀汉丝织业兴旺,蜀锦行销三国

C.吴国船队曾经到达夷洲 D.司马迁对史学发展产生深远影响

19.280年,西晋灭吴,结束分裂不久,统治根基就动摇,国力耗竭,从此衰落。西晋的特征是

A.政权分裂,大权旁落 B.休养生息,稳定民心

C.纷争不断,短暂而亡 D.文化交流,民族交融

20.三国两晋南北朝时期人才辈出,某历史人物提出“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”其意思是农业生产应

A.遵循自然规律 B.发展商品生产

C.改进生产技术 D.重视理论研究

非选择题(共30分)

21.(6分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 1929年,在北京周口店龙骨山上,我国学者裴文中发现了一个比较完整的头盖骨化石。后来,考古学者在此地又发现了5个头盖骨化石和一些其他部位的骨骼化石,还有约10万件打制石器、大量的动物化石和灰烬。

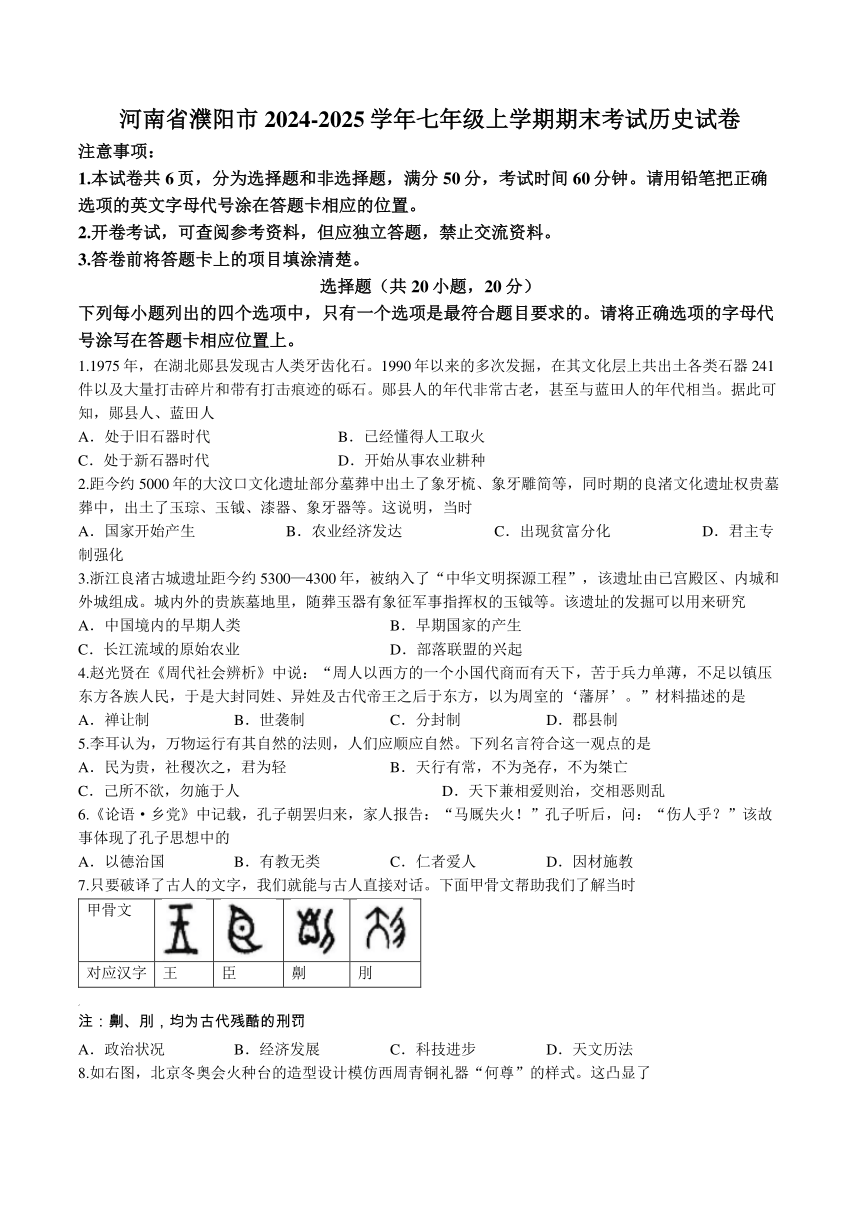

材料二

材料三中华文明探源工程提出了进入文明社会的标准,以社会阶层严重分化,出现凌驾于社会之上的王权和国家作为判断文明的标志……都城或其他大型公共设施的兴建、宫殿的出现……有礼器的大型墓葬的出现、贵重资源和高等级物品的生产和分配为统治者所掌控,战争和暴力成为社会常见的现象,稳定的分层级的区域社会等。

——摘编自王巍《更好认识源远流长博大精深的中华文明》

(1)根据材料一,说明我们了解古人类的主要途径是什么?请你描述一下当时人的生活情况?(4分)

(2)材料二中图一、图二是我国原始农耕居民房屋的复原图,结合所学知识,分析导致建筑风格不同的原因。(1分)

(3)结合材料三,写出中华文明探源工程提出文明社会的标准。(1分)

22.(6分)阅读材料,回答下列问题。

材料一春秋时期,一些大的诸侯国,为了争做霸主,相互征战,齐、晋等一些诸侯国为了增强自己的实力,任用贤人,改革内政,发展生产,训练军队。到了战国时期,魏、楚、秦等诸侯国为了富国强兵,纷纷对本国的政治、经济制度进行改革。

材料二夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

材料三商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

(1)根据材料一,指出春秋时期政治、军事领域的突出特征。(2分)

(2)材料二中的“平权衡、正度量、调轻重”指什么?结合所学,指出“商君”在军事方面的变法措施有哪些?(2分)

(3)阅读材料三,并结合所学知识,谈一谈你对“而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉”的理解。(2分)

23.(6分)阅读材料,回答下列问题。

材料一对于“文景之治”,历史上有如下记载。汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廩庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之栗陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

——摘编自司马迁《史记·平准书》

材料二今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半 而卖,亡者取倍称之息,于是有卖田宅、鬻子孙以偿责(注:同“债”)者矣。

——摘编自晁错《论贵粟疏》

材料三汉武帝时代,西汉王朝进入全盛时期。汉武帝表现出雄才大略的政治思想和政治实践,在历史上留下了深刻的印迹。在他统治期间,统一的多民族国家得到空前的巩固,汉文化的主流形态基本形成。

——摘编自张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

(1)依据材料一和材料二,指出司马迁、晁错对于“文景之治”的记载有何不同?(不得摘抄原文)对同一历史事件,二人为什么有不同的记载?(3分)

(2)根据材料三,归纳汉武帝的主要功绩。(3分)

24.(7分)阅读材料,回答下列问题。

材料一楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二天下太平,气候适宜,连年丰收,百姓安居乐业,粮食、布帛充足,几乎家家丰衣足食。

——《晋书·食货志》

(1)对比材料一《史记》与材料二《晋书》中对江南地区的描述有什么不同?(2分)

(2)结合材料二及所学知识,指出南方社会经济发展的原因是什么?(4分)

(3)南方社会经济的发展,对我国现代化建设有什么启示?(1分)

25.(5分)请阅读下面材料,围绕其中的观点,结合所学历史知识,写一篇80~120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺,表述完整)

材料一从周平王东迁前后开始(春秋战国时期),“中国”的周边地区,特别是在南方的“蛮夷”地带,随着生产手段的进步,农田不断被开发,农业生产不断发展,除了移居中原的,当地的人们也越来越愿意接受“中国”文化的影响,出现主动向“华夏”靠近的趋势,结果使得蛮、夷、戎、狄地区自身也逐渐转化为“中国”。……转化的动力,都在于他们认同华夏文明是一种比他们自身原有文化更加卓越的文化形式

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家》

材料二北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,移居平城,此间用武之地,非可文治。崤函帝宅,河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。移风易俗,信为甚难。”

——《魏书·任城王传》

河南省濮阳市2024-2025学年七年级上学期1月期末考试历史试卷

一、选择题

1.A

2.C

3.B

4.C

5.B

6.C

7.A

8.A

9.B

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.C

16.C

17.C

18.D

19.C

20.A

二、非选择题

21.

(1)主要途径:考古发掘。生活情况:北京人会制造和使用打制石器;会使用火;以采集和狩猎为生;过着群居生活。

(2)原因:自然环境不同。干栏式房屋适应南方潮湿多雨、气候炎热的环境;半地穴式圆形房屋适应北方干燥、寒冷的环境。

(3)标准:社会阶层严重分化,出现凌驾于社会之上的王权和国家;都城或其他大型公共设施兴建、宫殿出现;有礼器的大型墓葬出现、贵重资源和高等级物品的生产和分配为统治者所掌控;战争和暴力成为社会常见现象;稳定的分层级的区域社会出现。

22.

(1)政治上,一些诸侯国任用贤人,改革内政;军事上,诸侯相互征战。

(2)“平权衡、正度量、调轻重”:统一度量衡。军事措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(3)理解:商鞅变法全面且彻底,在东方各国已推行的改革基础上,进一步完善和深化,使秦国建立起更适应社会发展的新制度。秦国通过商鞅变法,实现了富国强兵,国力超过东方各国,为统一六国奠定了坚实基础 。

23.

(1)不同:司马迁记载文景之治时,描述了国家繁荣、百姓富足、府库充盈的景象;晁错则指出农民生活勤苦,还要遭受水旱之灾、赋税沉重,甚至卖田宅、鬻子孙偿债。原因:二人所处立场和看待问题的角度不同。司马迁从宏观角度,侧重描述国家整体的经济繁荣;晁错站在农民角度,关注农民的实际生活状况。

(2)功绩:使西汉进入全盛时期;巩固了统一的多民族国家;基本形成汉文化的主流形态。

24.

(1)《史记》中江南地区地广人稀,经济落后;《晋书》中江南地区经济繁荣,百姓丰衣足食。

(2)原因:北方人口大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;南方社会相对安定;南方自然条件优越;统治者重视经济发展;南北人民共同开发。

(3)启示:要保持社会稳定;重视人才和技术;合理利用自然环境;政府要重视经济发展等。

25.

题目:《民族交融推动文明发展》

观点:民族交融促进了文明的发展与传播。

论述:春秋战国时期,南方 “蛮夷” 受华夏文明吸引,主动靠近华夏;北魏孝文帝迁都洛阳,推行汉化改革,促进了民族交融。这些都表明民族交融能传播先进文化,推动社会进步,各民族相互学习、交流,共同推动了文明的发展。

注意事项:

1.本试卷共6页,分为选择题和非选择题,满分50分,考试时间60分钟。请用铅笔把正确选项的英文字母代号涂在答题卡相应的位置。

2.开卷考试,可查阅参考资料,但应独立答题,禁止交流资料。

3.答卷前将答题卡上的项目填涂清楚。

选择题(共20小题,20分)

下列每小题列出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。请将正确选项的字母代号涂写在答题卡相应位置上。

1.1975年,在湖北郧县发现古人类牙齿化石。1990年以来的多次发掘,在其文化层上共出土各类石器241件以及大量打击碎片和带有打击痕迹的砾石。郧县人的年代非常古老,甚至与蓝田人的年代相当。据此可知,郧县人、蓝田人

A.处于旧石器时代 B.已经懂得人工取火

C.处于新石器时代 D.开始从事农业耕种

2.距今约5000年的大汶口文化遗址部分墓葬中出土了象牙梳、象牙雕简等,同时期的良渚文化遗址权贵墓葬中,出土了玉琮、玉钺、漆器、象牙器等。这说明,当时

A.国家开始产生 B.农业经济发达 C.出现贫富分化 D.君主专制强化

3.浙江良渚古城遗址距今约5300—4300年,被纳入了“中华文明探源工程”,该遗址由已宫殿区、内城和外城组成。城内外的贵族墓地里,随葬玉器有象征军事指挥权的玉钺等。该遗址的发掘可以用来研究

A.中国境内的早期人类 B.早期国家的产生

C.长江流域的原始农业 D.部落联盟的兴起

4.赵光贤在《周代社会辨析》中说:“周人以西方的一个小国代商而有天下,苦于兵力单薄,不足以镇压东方各族人民,于是大封同姓、异姓及古代帝王之后于东方,以为周室的‘藩屏’。”材料描述的是

A.禅让制 B.世袭制 C.分封制 D.郡县制

5.李耳认为,万物运行有其自然的法则,人们应顺应自然。下列名言符合这一观点的是

A.民为贵,社稷次之,君为轻 B.天行有常,不为尧存,不为桀亡

C.己所不欲,勿施于人 D.天下兼相爱则治,交相恶则乱

6.《论语·乡党》中记载,孔子朝罢归来,家人报告:“马厩失火!”孔子听后,问:“伤人乎?”该故事体现了孔子思想中的

A.以德治国 B.有教无类 C.仁者爱人 D.因材施教

7.只要破译了古人的文字,我们就能与古人直接对话。下面甲骨文帮助我们了解当时

甲骨文

对应汉字 王 臣 劓 刖

注:劓、刖,均为古代残酷的刑罚

A.政治状况 B.经济发展 C.科技进步 D.天文历法

8.如右图,北京冬奥会火种台的造型设计模仿西周青铜礼器“何尊”的样式。这凸显了

A.传统文化元素 B.青铜器的价值

C.铸造技术发达 D.奥运会的精神

9.正月,古时本来叫“政月”,秦朝为避始皇的讳,把“政月”改为“正月”,“正”字的读音也变为“zhēng”了。这说明皇帝制度的主要特征是

A.中央集权 B.皇权至上,皇帝独尊

C.皇位世袭 D.神权与王权相互结合

10.《史记》记载:“二世元年七月,发闾左適戍渔阳 陈胜自立为将军,吴广为都尉。攻大泽乡,收而攻蕲。”材料提及的历史事件位于图中的哪一阶段

A.A B.B C.C D.D

11.汉初,因秦末战乱,人民流离失所,人口锐减,田地荒芜,到处是残破荒凉的景象,于是统治者对人民采取休养生息政策。其客观原因是

A.人心思安 B.重视“以德化民”

C.经济困难 D.吸取秦亡的教训

12.“牛”作为吃苦耐劳、默默奉献的精神化身,在许多中国文物中都能见到它的身影。右图是“东汉牛耕画像石拓片(局部)”,其反映出

A.绘画技巧的成熟 B.农耕技术的发展

C.经济重心的南移 D.盐铁官营的实施

13.《博物志》记载:“张骞使西域,得大蒜、胡荽。”据此可知,张骞出使西域

A.推动了丝绸之路的形成 B.密切了汉与西域的关系

C.丰富了中原人物质生活 D.建立了汉对西域的管辖

14.公元前60年,为了管理统一后的西域,汉宣帝下令在乌垒城(今轮台县境内)建立西域都护府,郑吉为第一任西域都护。汉朝正式在西域设官、驻军、推行政令,开始行使国家主权。西域都护府的设立

A.消除了北方边患的威胁 B.有利于多民族国家的统一

C.导致王国势力对抗中央 D.推动了少数民族的封建化

15.范晔在《后汉书》中记载:“自古书契多编以竹简,其用缣帛者谓之为纸,缣贵而简重,并不便于人。伦乃造意用树肤、麻头及敝布、渔网以为纸。”这段史料记载了蔡伦改进造纸术的

A.时间、传播 B.地点、影响 C.原因、材料 D.传承、工艺

16.研究表明,佩戴口罩如KN95,是能预防冠状病毒的。早在东汉末年,我国一位医学家就提出“治未病”的观点,该医学家是

A.扁鹊 B.华佗 C.张仲景 D.孙思邈

17.杜甫云:“功盖三分国,名成八阵图;江流石不转,遗恨失吞吴。”为“三分国”形成奠定基础的著名战役是

A.巨鹿之战 B.官渡之战 C.赤壁之战 D.淝水之战

18.历史评价是对历史现象或事件进行态度与价值的评判。下列属于历史评价的是

A.魏国修建了许多水利工程 B.蜀汉丝织业兴旺,蜀锦行销三国

C.吴国船队曾经到达夷洲 D.司马迁对史学发展产生深远影响

19.280年,西晋灭吴,结束分裂不久,统治根基就动摇,国力耗竭,从此衰落。西晋的特征是

A.政权分裂,大权旁落 B.休养生息,稳定民心

C.纷争不断,短暂而亡 D.文化交流,民族交融

20.三国两晋南北朝时期人才辈出,某历史人物提出“顺天时,量地利,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获。”其意思是农业生产应

A.遵循自然规律 B.发展商品生产

C.改进生产技术 D.重视理论研究

非选择题(共30分)

21.(6分)阅读材料,回答下列问题。

材料一 1929年,在北京周口店龙骨山上,我国学者裴文中发现了一个比较完整的头盖骨化石。后来,考古学者在此地又发现了5个头盖骨化石和一些其他部位的骨骼化石,还有约10万件打制石器、大量的动物化石和灰烬。

材料二

材料三中华文明探源工程提出了进入文明社会的标准,以社会阶层严重分化,出现凌驾于社会之上的王权和国家作为判断文明的标志……都城或其他大型公共设施的兴建、宫殿的出现……有礼器的大型墓葬的出现、贵重资源和高等级物品的生产和分配为统治者所掌控,战争和暴力成为社会常见的现象,稳定的分层级的区域社会等。

——摘编自王巍《更好认识源远流长博大精深的中华文明》

(1)根据材料一,说明我们了解古人类的主要途径是什么?请你描述一下当时人的生活情况?(4分)

(2)材料二中图一、图二是我国原始农耕居民房屋的复原图,结合所学知识,分析导致建筑风格不同的原因。(1分)

(3)结合材料三,写出中华文明探源工程提出文明社会的标准。(1分)

22.(6分)阅读材料,回答下列问题。

材料一春秋时期,一些大的诸侯国,为了争做霸主,相互征战,齐、晋等一些诸侯国为了增强自己的实力,任用贤人,改革内政,发展生产,训练军队。到了战国时期,魏、楚、秦等诸侯国为了富国强兵,纷纷对本国的政治、经济制度进行改革。

材料二夫商君为孝公平权衡、正度量、调轻重,决裂阡陌,教民耕战。是以兵动而地广,兵休而国富,故秦无敌于天下。

——《战国策·秦策》

材料三商鞅变法之重要内容,在东方各国,本已早为推行,商鞅不过携带东方之新空气,使西方人迎头赶上一步。而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉。

——马非百《秦集史》

(1)根据材料一,指出春秋时期政治、军事领域的突出特征。(2分)

(2)材料二中的“平权衡、正度量、调轻重”指什么?结合所学,指出“商君”在军事方面的变法措施有哪些?(2分)

(3)阅读材料三,并结合所学知识,谈一谈你对“而结果则后来居上,新制度之创建,惟秦为最有功焉”的理解。(2分)

23.(6分)阅读材料,回答下列问题。

材料一对于“文景之治”,历史上有如下记载。汉兴七十余年之间,国家无事,非遇水旱之灾,民则人给家足,都鄙廩庾皆满,而府库余货财。京师之钱累巨万,贯朽而不可校。太仓之栗陈陈相因,充溢露积于外,至腐败不可食。

——摘编自司马迁《史记·平准书》

材料二今农夫五口之家,其服役者不下二人,其能耕者不过百亩,百亩之收不过百石。春耕夏耘,秋获冬藏,伐薪樵,治官府,给徭役……勤苦如此,尚复被水旱之灾,急政暴虐,赋敛不时,朝令而暮改。当具有者半 而卖,亡者取倍称之息,于是有卖田宅、鬻子孙以偿责(注:同“债”)者矣。

——摘编自晁错《论贵粟疏》

材料三汉武帝时代,西汉王朝进入全盛时期。汉武帝表现出雄才大略的政治思想和政治实践,在历史上留下了深刻的印迹。在他统治期间,统一的多民族国家得到空前的巩固,汉文化的主流形态基本形成。

——摘编自张岂之《中国历史·秦汉魏晋南北朝卷》

(1)依据材料一和材料二,指出司马迁、晁错对于“文景之治”的记载有何不同?(不得摘抄原文)对同一历史事件,二人为什么有不同的记载?(3分)

(2)根据材料三,归纳汉武帝的主要功绩。(3分)

24.(7分)阅读材料,回答下列问题。

材料一楚越之地,地广人希(稀),饭稻羹鱼,或火耕而水耨……是故江淮以南,无冻饿之人,亦无千金之家。

——《史记·货殖列传》

材料二天下太平,气候适宜,连年丰收,百姓安居乐业,粮食、布帛充足,几乎家家丰衣足食。

——《晋书·食货志》

(1)对比材料一《史记》与材料二《晋书》中对江南地区的描述有什么不同?(2分)

(2)结合材料二及所学知识,指出南方社会经济发展的原因是什么?(4分)

(3)南方社会经济的发展,对我国现代化建设有什么启示?(1分)

25.(5分)请阅读下面材料,围绕其中的观点,结合所学历史知识,写一篇80~120字的小短文。(要求:题目自拟,观点明确;史实正确;条理清晰,语句通顺,表述完整)

材料一从周平王东迁前后开始(春秋战国时期),“中国”的周边地区,特别是在南方的“蛮夷”地带,随着生产手段的进步,农田不断被开发,农业生产不断发展,除了移居中原的,当地的人们也越来越愿意接受“中国”文化的影响,出现主动向“华夏”靠近的趋势,结果使得蛮、夷、戎、狄地区自身也逐渐转化为“中国”。……转化的动力,都在于他们认同华夏文明是一种比他们自身原有文化更加卓越的文化形式

——摘编自王珂《从“天下”国家到民族国家》

材料二北魏孝文帝曾说:“国家兴自北土,移居平城,此间用武之地,非可文治。崤函帝宅,河洛(今洛阳一带)王里,因兹大举,光宅中原。移风易俗,信为甚难。”

——《魏书·任城王传》

河南省濮阳市2024-2025学年七年级上学期1月期末考试历史试卷

一、选择题

1.A

2.C

3.B

4.C

5.B

6.C

7.A

8.A

9.B

10.D

11.C

12.B

13.C

14.B

15.C

16.C

17.C

18.D

19.C

20.A

二、非选择题

21.

(1)主要途径:考古发掘。生活情况:北京人会制造和使用打制石器;会使用火;以采集和狩猎为生;过着群居生活。

(2)原因:自然环境不同。干栏式房屋适应南方潮湿多雨、气候炎热的环境;半地穴式圆形房屋适应北方干燥、寒冷的环境。

(3)标准:社会阶层严重分化,出现凌驾于社会之上的王权和国家;都城或其他大型公共设施兴建、宫殿出现;有礼器的大型墓葬出现、贵重资源和高等级物品的生产和分配为统治者所掌控;战争和暴力成为社会常见现象;稳定的分层级的区域社会出现。

22.

(1)政治上,一些诸侯国任用贤人,改革内政;军事上,诸侯相互征战。

(2)“平权衡、正度量、调轻重”:统一度量衡。军事措施:奖励军功,对有军功者授予爵位并赏赐土地。

(3)理解:商鞅变法全面且彻底,在东方各国已推行的改革基础上,进一步完善和深化,使秦国建立起更适应社会发展的新制度。秦国通过商鞅变法,实现了富国强兵,国力超过东方各国,为统一六国奠定了坚实基础 。

23.

(1)不同:司马迁记载文景之治时,描述了国家繁荣、百姓富足、府库充盈的景象;晁错则指出农民生活勤苦,还要遭受水旱之灾、赋税沉重,甚至卖田宅、鬻子孙偿债。原因:二人所处立场和看待问题的角度不同。司马迁从宏观角度,侧重描述国家整体的经济繁荣;晁错站在农民角度,关注农民的实际生活状况。

(2)功绩:使西汉进入全盛时期;巩固了统一的多民族国家;基本形成汉文化的主流形态。

24.

(1)《史记》中江南地区地广人稀,经济落后;《晋书》中江南地区经济繁荣,百姓丰衣足食。

(2)原因:北方人口大量南迁,带来了劳动力和先进的生产技术;南方社会相对安定;南方自然条件优越;统治者重视经济发展;南北人民共同开发。

(3)启示:要保持社会稳定;重视人才和技术;合理利用自然环境;政府要重视经济发展等。

25.

题目:《民族交融推动文明发展》

观点:民族交融促进了文明的发展与传播。

论述:春秋战国时期,南方 “蛮夷” 受华夏文明吸引,主动靠近华夏;北魏孝文帝迁都洛阳,推行汉化改革,促进了民族交融。这些都表明民族交融能传播先进文化,推动社会进步,各民族相互学习、交流,共同推动了文明的发展。

同课章节目录