选择性必修3 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共45张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修3 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点 课件(共45张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 172.7MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 16:12:12 | ||

图片预览

文档简介

(共45张PPT)

选择性必修3:文化交流与传播

一、源远流长的中国文化(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交流与认同(第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流(第9、10课)

五、战争与文化交流(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护(第14、15课)

七、信息革命与人类文化共享(活动课)

地域文化发展

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

经济基础决定上层建筑。社会存在决定社会意识。

——(德)马克思

√

选必2

意识形态+政治制度

选必3

选必1

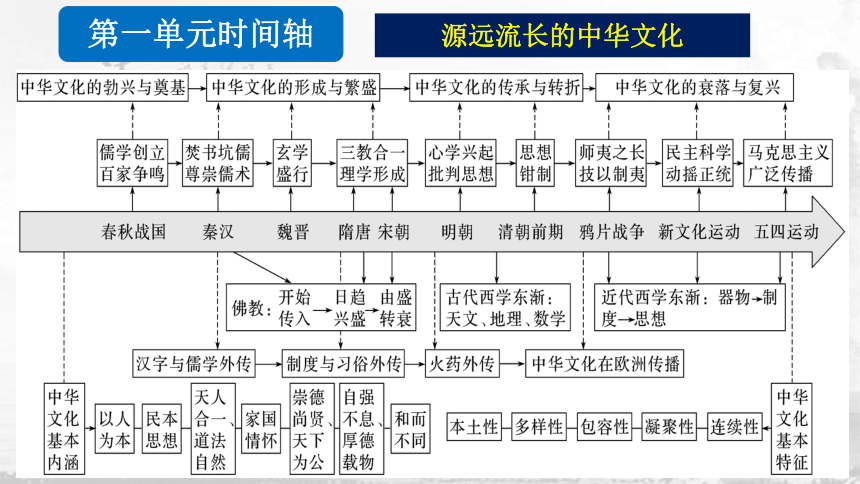

第一单元时间轴

源远流长的中华文化

选必三《文化交流与传播》 第一单元 源远流长的中华文化

第1课

中华传统优秀文化的内涵与特点

【课标要求】

了解中华优秀传统文化的内涵;从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

目录

中国文化的发展历程

中国优秀文化的内涵

中国优秀文化的特点和价值

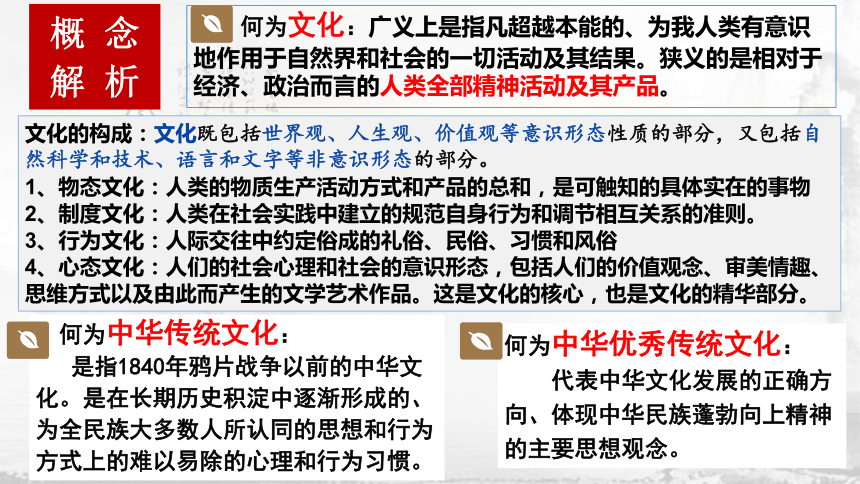

概 念

解 析

何为文化:广义上是指凡超越本能的、为我人类有意识地作用于自然界和社会的一切活动及其结果。狭义的是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

文化的构成:文化既包括世界观、人生观、价值观等意识形态性质的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分。

1、物态文化:人类的物质生产活动方式和产品的总和,是可触知的具体实在的事物

2、制度文化:人类在社会实践中建立的规范自身行为和调节相互关系的准则。

3、行为文化:人际交往中约定俗成的礼俗、民俗、习惯和风俗

4、心态文化:人们的社会心理和社会的意识形态,包括人们的价值观念、审美情趣、思维方式以及由此而产生的文学艺术作品。这是文化的核心,也是文化的精华部分。

何为中华传统文化:

是指1840年鸦片战争以前的中华文化。是在长期历史积淀中逐渐形成的、为全民族大多数人所认同的思想和行为方式上的难以易除的心理和行为习惯。

何为中华优秀传统文化:

代表中华文化发展的正确方向、体现中华民族蓬勃向上精神的主要思想观念。

“文化”与“文明”的异同

文化 文明

产生时间 文化先于文明产生 文明是文化发展而成的高级与精华部分

词语色彩 中性,既有精华也有糟粕部分,与自然相对应 褒义,指称文化的进步状态与先进程度,与野蛮相对应

表现形态 主要表现为人类的精神成果,如文学艺术作品 文明则是人类精神与价值观念的外化与物化,更偏重于物质部分

关键要点 文化存异,不分高低贵贱 文明求同,有先进与落后之分

同:在表达人类所创造的物质财富和精神财富的总和意义上,二者都是等值的,可以互用与表达,如物质文化(文明)、精神文化(文明)、制度文化(文明)

中华文化 生生不息!

文化是民族的血脉。它承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量,是中华民族5000多年的智慧结晶。在漫长的历史进程中,中华民族以自强不息的决心和意志,筚路蓝缕,跋山涉水,走过了不同于世界其他文明体的发展历程。

导入新课

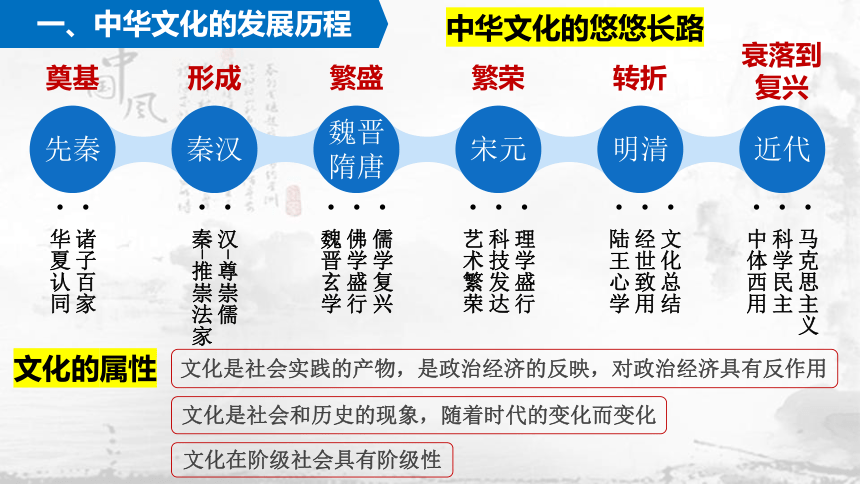

一、中华文化的发展历程

秦汉

先秦

魏晋隋唐

宋元

明清

近代

奠基

形成

繁盛

繁荣

转折

衰落到复兴

诸子百家

华夏认同

汉-尊崇儒

秦-推崇法家

儒学复兴

佛学盛行

魏晋玄学

理学盛行

科技发达

艺术繁荣

文化总结

经世致用

陆王心学

马克思主义

科学民主

中体西用

中华文化的悠悠长路

文化的属性

文化是社会实践的产物,是政治经济的反映,对政治经济具有反作用

文化在阶级社会具有阶级性

文化是社会和历史的现象,随着时代的变化而变化

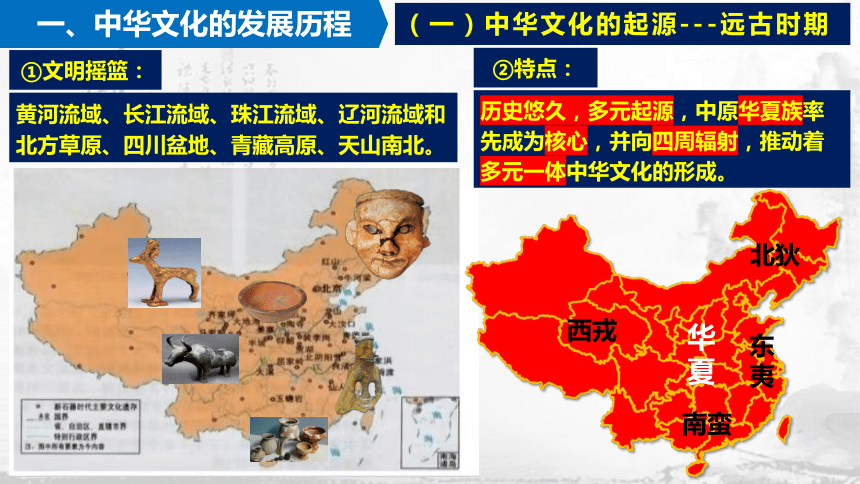

一、中华文化的发展历程

(一)中华文化的起源---远古时期

①文明摇篮:

黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北。

②特点:

历史悠久,多元起源,中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

华夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

一、中华文化的发展历程

(二)文化的奠基---先秦时期

1.夏商周——成熟的青铜文明(藏礼于器)

四羊方尊(商朝青铜器的精品,祭祀用品)

龙虎纹尊(商代饮酒器)

(青铜礼器)

中国成熟的青铜文明

夏朝(进入青铜时代);商朝(铸造水平高);西周时期(青铜礼器);战国(随着铁器推广,青铜制造业逐渐衰落)

青铜时代:国家建立,农业和手工业发展,汉字成熟,中国古代社会礼制发展与完善。

【历史纵横】

何休注《公羊·桓公二年传》:“天子九鼎,诸侯七,大夫五,元士三”。是奴隶主统治权威的象征。

(二)文化的奠基---先秦时期

2.春秋战国时期

①华夏认同:

从夏后氏比较笼统的霸权,经过商人同心圆布局的统治机制,最后到西周的封建网络,这三个阶段的发展促使“中原”成为中央政权的基地,而又以同心圆的方式扩散其势力于各处。整个中国是一个“天下”,“天下”没有边,也没有界线,有向远处扩散而逐渐淡化的影响力。而且,这种影响力不一定是统治的权力,而是通过文化交融而构成的一个新文化,其中包含了各种地方文化。将各种地方文化吸纳入中原文化,“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成了后世的“中国”。于是,即使在古代各地的居民原来可能是有不同基因的族群,经过此布局,实际上所谓的“中原”居民,已经是来源复杂的体。“中原”向四周扩散,又不断混合,终于熔铸为一人数众多的文化、经济、政治共同体。

——许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

一、中华文化的发展历程

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念滋生发展。进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定,分布更为广泛。

---《中外历史纲要上》

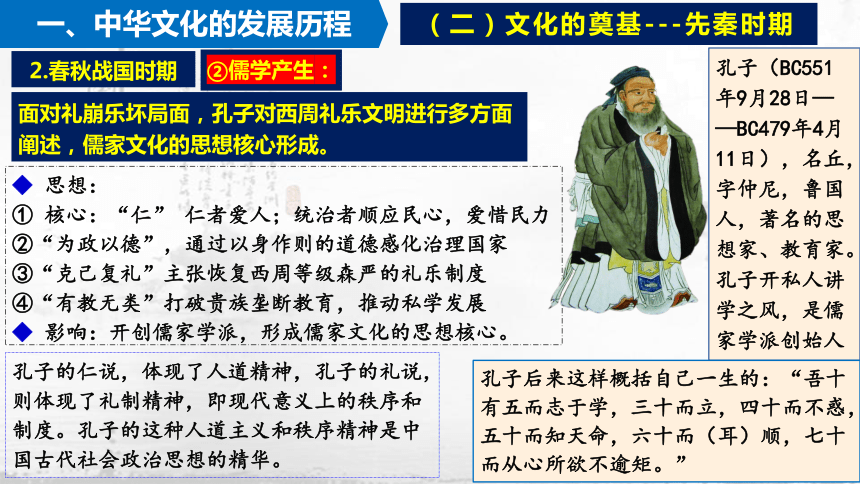

(二)文化的奠基---先秦时期

2.春秋战国时期

②儒学产生:

一、中华文化的发展历程

面对礼崩乐坏局面,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

◆ 思想:

① 核心:“仁” 仁者爱人;统治者顺应民心,爱惜民力

②“为政以德”,通过以身作则的道德感化治理国家

③“克己复礼”主张恢复西周等级森严的礼乐制度

④“有教无类”打破贵族垄断教育,推动私学发展

◆ 影响:开创儒家学派,形成儒家文化的思想核心。

孔子(BC551年9月28日——BC479年4月11日),名丘,

字仲尼,鲁国人,著名的思想家、教育家。孔子开私人讲学之风,是儒家学派创始人

孔子的仁说,体现了人道精神,孔子的礼说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。孔子的这种人道主义和秩序精神是中国古代社会政治思想的精华。

孔子后来这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而(耳)顺,七十而从心所欲不逾矩。”

2.春秋战国时期

③百家争鸣:

一、中华文化的发展历程

一大批思想家纷纷著书立说,提出自己的看法主张,出现“百家争鸣”局面,成为后世思想文化发展的源头。

(二)文化的奠基---先秦时期

背景:

概况:

春秋战国时期,社会出现大变革。礼崩乐坏。

经济:铁器和牛耕的推广,井田制瓦解,土地私有兴起

政治:分封宗法制瓦解,争霸兼并战争,各国变法

阶层:士阶层崛起

文化:礼崩乐坏,私学兴起

一、中华文化的发展历程

(二)文化的奠基---先秦时期

意义:百家争鸣百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动,促进了思想文化的繁荣。其中儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则(仁、礼);道家思想构成了2000年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。他们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

百家争鸣

樊远问仁,子曰:“爱人”。

发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

①“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。”

②“我无为而民自化, 我好静而民自正, 我无事为而民富, 我无欲而民自朴。”

③“以法为教”、“以法为本。” “……法不阿贵,……刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

儒家:“仁爱”“有为”“德治”

墨家:“兼爱”

道家:“无为”

法家:“法治”

小结:诸子百家的思想主张

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 ①核心思想(“仁”和“礼”);②政治思想(为政以德、以礼治国);③天命思想(敬鬼神而远之);④教育思想(有教无类、因材施教、学思结合)

孟子 ①政治思想(仁政、“民贵君轻”);②人性论(人性本善);

③义利观(重义轻利)

荀子 ①天人观(“天行有常”“制天命而用之”);②人性论(人性本恶);③政治思想(礼法并用、君舟民水)

道家 老子 ①哲学思想(“道”、朴素辩证法)②政治思想(无为而治、小国寡民)

庄子 ①哲学思想(齐物);②人生态度(逍遥、“无所恃”);

③天人观(天与人“不相胜”)

法家 韩非 ①法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家;②变法革新。

墨家 墨子 ①兼爱;②非攻;③尚力;④节用、节葬;⑤尚贤

兵家 孙膑 ①强调懂得战争的规律;②重视人的作用,利用和创造有利于自己的形势

阴阳家 邹衍 五行“相生相胜”

(三)文化的形成---秦汉时期

1.秦朝

一、中华文化的发展历程

2.汉朝

秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推崇法家学说。

材料:汉武帝即位后面临的主要社会问题有:王国问题、土地兼并和匈奴为患。

董仲舒以儒家思想为中心,吸收了其他学派的理论,形成帝制神学体系。他的思想体系适应了君主专制和中央集权的需要,有利于维护统治,所以被汉武帝采纳。

陈苏镇《汉代政治与“春秋学》:刘邦、萧何的政策毫无疑问为巩固汉家统治起到了重要作用,但却不可能长久。因为这种政策无法完成文化统一的任务,不能满足历史发展(大一统封建帝国内在扩张)的需求。历史在这里没有为自己找到新的出口。

为巩固大一统局面,汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

材料1: 天有日月,人有两目;地有九洲,人有九窍;天有风雨,人有喜怒;天有雷电,人有音律;天有四时,人有四肢;天有五音,人有五脏;天有六律,人有六腑。岁有三百六十五日,人有三百六十节。

材料3:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。 ……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。” ——董仲舒《天人三策》

材料2:董仲舒认为天是万物的主宰,人君受命于天,进行统治,所以应当“屈民而伸君,屈君而伸天”。如果人君无道,天就会降下灾异来谴责和威慑。

——岳麓版《文化发展历程》

材料4 :君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。 ”“天不变,道亦不变。” ——董仲舒《春秋繁露》

“君权神授”“天人合一”“天人感应”

——加强君权和限制君权的需要

“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”

——加强中央集权的需要

“三纲五常”的道德标准

——巩固君权稳定统治秩序的需要

罢黜百家、独尊儒术

以儒家思想为核心的封建统一多民族文化格局形成,从此,儒家思想成为2000多年来中华传统文化的主流。董仲舒的新儒学使儒学神学化、官方化

(四)文化发展繁荣---魏晋隋唐时期

1.背景

一、中华文化的发展历程

2.表现

随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象

②唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,奉行三教并行(尊道、礼佛、崇儒),促进了儒学的创新与发展。出现三教合一趋势。

①魏晋玄学盛行

魏晋玄学

魏晋时期的主要哲学思潮。主要是用老庄思想糅合儒家经义,以代替衰微的两汉经学。具有高度抽象的思辨形式。玄学家大都是所谓名士。他们以出身门第、容貌仪止和虚无玄远的“清谈”相标榜,成为一时风气。在“清谈”中,虽然也有人(如嵇康等)主张毁弃礼法,但多数依然维护着儒家的伦理观念。 ——节选自《辞海》

思想上:主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;政治上:主张“无为”;社会风气上:崇尚“清谈”;生活作风上:任其“自然”。其特点:儒、道结合

③隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂

儒家—拿得起—有为—入世—仁

道家—放得下—无为—避世—道

佛家—想的开—解脱—出世—空

(五)文化的繁荣鼎盛---宋元时期

1.理学形成,心学兴起

一、中华文化的发展历程

宋代,儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学义理的新学派理学形成。

背景:

内容:

特点:

代表:

理学集大成者—朱熹

宇宙观:“理”是自然界和社会的根本原则,是宇宙的本原。理体现在社会上就是儒家道德伦理,体现在人身上就是人性。

人生观:“存天理,灭人欲”,以达到“圣人”的精神境界

方法论:提倡“格物致知”,通过探究事物以把握“理”

①吸收佛道思想

②哲学化、思辨化、体系化

③世俗化、社会化

这就将个体生命、社会、宇宙内在联系起来

客观唯心主义

地位:

南宋成为官方哲学;元朝科举考试内容以《四书章句集注》为标准。

一、中华文化的发展历程

1.理学形成,心学兴起

影响:

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

——宋·文天祥

粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

——明·于谦

苟利国家生死以

岂因祸福避趋之

——清·林则徐

范仲淹、李清照、

顾炎武

积极:理学丰富了中华文化的理论思维;讲求以理统情;强化了中华民族注重气节和情操、注重社会责任与历史使命的文化性格。

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”,人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

饿死事极小,失节事极大。

——《程氏遗书》

贞节牌坊、“烈女”“节妇”

消极:宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界

2.宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣

(五)文化的繁荣鼎盛---宋元时期

(六)文化的传承与转折---明清时期

传承--1、陆王心学

一、中华文化的发展历程

明中期以后得到广泛传播。 陆王心学强调主观能动性、激励人们奋发立志;以自己内心为准,蕴含一定平等和叛逆色彩。

程朱理学把“理”当成最高的本体,把宇宙实体和宇宙规律与儒家伦理的原则结合起来,在道德实践上,“理”被强化为外在的、客体性的权威。虽然这个外在的、客体性的权威有其很强的道德规范和指导功能,但对人的主观能动性是有所抑制的。因此,理学的进一步发展,就有了心学。陆九渊、王阳明相信人心就是理的根源,也是道德法则的根源。他们提出“心即是理”,相信自己的内在价值更胜于外在权威,使人的道德主体性进一步发展。所以,从理学到心学,宋明理学的发展经历了一个逻辑的内在的展开。 ——摘编自陈来《中华文明的核心价值》

项目 程朱理学(客观唯心主义) 陆王心学

异 宇宙观 “理”是世界的本原

方法论 “格物致知”

人生观 存天理,灭人欲

同 心是万物的本原,心即理也

“发明本心”、“致良知”“知行合一”

主张应以“内心”的自修、自省达到良知

(主观唯心主义)

承认理的存在,以儒家的伦理纲常来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。

(六)文化的传承与转折---明清时期

一、中华文化的发展历程

背景:

传承--2、明清进步思想

李贽

黄宗羲

顾炎武

王夫之

政治: 君主专制空前强化,政治腐败,阶级矛盾和民族矛盾尖锐。

经济:商品经济发展,资本主义萌芽产生,市民工商阶层日益壮大。

思想:明清文化专制、理学仍占统治地位;“西学东渐”近代科学的传入,开阔了人们的视野。

代表人物:

黄宗羲、顾炎武和王夫之

主张:

提倡个性自由,批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用(经济上倡导工商皆本)

影响:

①对传统儒学批判继承。实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃;

②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性。

提倡个性自由,蔑视权威教条,否定传统伦理道德标准

①抨击君主专制

②提出“天下为主,君为客”民主思想③工商皆本

①倡导经世致用

②天下兴亡、匹夫有责。

强调“理在气中”的唯物主义思想;私欲之中,天理所寓。

先秦时期——儒家积极入世,关注现实,以天下为己任。经世济民成为中国知识分子的精神传统。

宋明时期——儒学复兴,强调士人的社会责任感;但理学(尤其心学)逐渐走向极端,偏离了致用之道

明清之际——以顾炎武、黄宗羲为代表的明清思想家提倡的经世致用思想,反对理学空谈。

清朝——早已失去生机的理学又被统治者拾起,但其关怀世运的一面却已不在,剩下的只是泛泛空谈。另外,由于清政府在思想上实行高压政策,尤其是盛极一时的“文字狱”,沉重打击了知识分子参政、议政的勇气,造成了一批批学者无奈地走上闭门治学之路,整日与考据为伴,不再关心议论政事。

晚清——面对封建末世深刻的社会危机,林则徐、魏源、龚自珍等所代表的知识分子们才又重新张扬“经世致用”的口号,并身体力行。

合作探究

“经世致用”思想的历史发展过程

(六)文化的传承与转折---明清时期

转折--明清思想的禁锢

一、中华文化的发展历程

康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展

文字狱案量刑上多由皇帝核准,其家属也难逃刑罚,多受缘坐。以《清代文字狱档》内记载的85个案件为例:

处以死刑的占45.88%

处以流刑的占9.41%

处以徒刑和杖刑的占3.53%

处以戳尸的占9.41%

……

1、鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。中国人学习西方经历了“器物—制度—思想”的过程。

李鸿章

洋务运动:“中学为体,西学为用”

开眼看世界“师夷长技以制夷”

迷茫的探索—走他人的路

林则徐

魏源

鸦片战争后一部分开明的知识分子开始关注世界,探索新知,寻求强国御侮之道,新思想萌发,从盲目自大到开始向西方学习。

康有为

梁启超

维新变法:立宪法,开国会,建立君主立宪制

(七)文化的冲击与复兴---近代

一、中华文化的发展历程

孙中山

民主共和

三民主义

民主科学

“工农武装割据”

睿智的选择—走自己的路

2、新文化运动后抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

3、五四运动后马克思主义在中国的广泛传播及渐趋中国化,推动了中华文化的进步

李大钊

宣传马克思主义

(七)文化的冲击与复兴---近代

一、中华文化的发展历程

毛泽东

陈独秀

西柏坡

萌芽

形成

成熟

发展

中共探寻思想之“旅”---马克思主义与中国实际相结合

重点突破

井冈山→瑞金:《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》“工农武装割据”,“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路;

延安:1938《论持久战》1940《新民主主义论》 中国革命分两步走;新民主主义革命的科学概念及新民主主义社会的蓝图和前景。1945中共七大《论联合政府》毛泽东思想确立为指导思想

西柏坡:党的工作重心、工作中心的转移;提出人民民主专政的思想。

北京:《论人民民主专政》丰富发展了马克思主义国家学说;《论十大关系》、中共八大;改革开放后中国特色社会主义理论体系形成发展

阶段 时期 表现

起源 远古时期 多元起源 → 多元一体;以华夏族为核心

奠基 先秦 形成华夏认同观念;儒家文化的思想核心形成。

百家争鸣成为后世思想文化的源头。

发展 繁荣 秦汉 秦始皇推崇法家学说

汉武帝时,儒学正统地位确立,成为两千多年中华传统文化主流。

魏晋隋唐 儒、佛、道交汇融通,儒学受到挑战;中华传统文化辉煌灿烂。

宋元 理学形成。科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

传承与 转折 明中期以后 陆王心学得到广泛传播

明清之际 抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

康雍乾时期 君主专制高度发展(文字狱,钳制了思想,禁锢了文化)

冲击与

复兴 近代 1840年后向西方学习以救亡图存成为潮流。

20世纪初的新文化运动抨击封建思想,追求科学、民主。

五四运动后马克思主义广泛传播,并与中国实际相结合。

现代 中国特色社会主义理论体系

小 结

中 华 文 化 的 发 展 历 程

1.地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供了有利条件。

2.政治体制:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善;

3.经济:高度发达的农耕文明,为文化生生不息奠定物质基础;

4.思想文化:统一的文化政策推动地域文化和民族文化的交流、儒家思想主导地位确立;

5.教育:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性;

6.民族关系:民族交往、交流、交融;

7.对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵;(即包容性)

8.先进人士:对中华文化的改造与弘扬;

9.文字语言:汉字为不同民族、不同方言区交往提供了便利条件,增进了中华民族的认同感、 凝聚力,有利于维护国家统一和文明的连续。口语与书面语分离,书面语言变化小有利于文化传承

10.历史意识:注重历史书写,重视传统有利于文化传承 ……

合作探究

中华文化源远流长的原因是什么?

(一)伦理观:人本、民本思想

二、中华优秀传统文化的内涵

惟天地万物之母,惟人万物之灵。——《尚书·泰誓上》

“夫仁者, 己欲立而立人,己欲达而达人。”——《论语 雍也》

“仁者,人也。“己所不欲,勿施于人。”

民惟邦本,本固邦宁。——《尚书》

民为贵,社稷次之,君为轻。——《孟子·尽心章句下》

政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,

我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之。 ——《管子·牧民》

人本内涵:关注人与社会,关注现实生活,主张积极入世。

民本内涵:是人本思想在政治伦理上的体现;强调统治者体恤、爱护民力;

2.表现

3.意义

人本思想:(相对于神本,实用主义)

①周公提出“敬天保民”的思想,并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。

②春秋时期,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”,对鬼神采取“敬而远之”的态度。

人本思想:传承:后世儒学思想家大多格守人本思想,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

1.内涵

民本思想:(相对君本、官本)

①春秋时期:管子指明君主治理国家要顺应民意。孔子要求统治者体察民情,反对苛政。

②战国时期:孟子提出了“仁政”说,其中“民贵君轻”的主张,闪耀着民本思想的光辉。

民本思想:

传承:历代思想家、政治家继承了先秦民本思想,形成更为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践。

影响:民本思想成为中国传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

协调人与人、人与社会的关系

(二)自然观:崇尚天人合一,道法自然

二、中华优秀传统文化的内涵

2.表现

3.意义

1.内涵

天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

“人法地,地法天,天法道,道法自然。” ——选自《道德经》

天地者,万物之父母也。 ——《庄子·达生》

不怨天,不尤人。下学而上达,知我者其天乎!——《论语·宪问》

万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。 ——《老子》

天行有常,不为尧存,不为桀亡;制天命而用之。 ——荀子《天论》

①夏商时期:人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先。

②春秋战国时期:老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”认为万物都是由道而产生,自然而然。他的哲学思想中凸显了人的存在,追求天人合一

③战国时期:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”

以朴素的唯物观解释自然,摒弃天命的绝对权威。

协调人与

自然的关系

(三)家国观:提倡爱国,追求家国情怀

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

①孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想,孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

②张载概括为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

③范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

④文天样的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

⑤顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 ——屈原《离骚》

位卑未敢忘忧国。 ——陆游

苟利国家生死以,岂因福祸避趋之。——林则徐

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。——杜甫

以青春之我,创造青春之国家,青春之民族。——李大钊

"家国情怀"基本内涵包括家国同构、共同体意识和仁爱之情;其实现路径强调个人修身、重视亲情、心怀天下;既与行孝尽忠、民族精神、爱国主义、乡土观念、天下为公等传统文化有重要联系,又是对这些传统文化的超越。"家国情怀"在增强民族凝聚力、建设幸福家庭、提高公民意识等方面都有重要的时代价值。

协调人与

国家的关系

(四)价值观:崇德尚贤,天下为公

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

西周: 统治者主张“明德”“敬德”;

春秋: 继承发展“崇德”思想

孔子:“为政以德”主张以德治国;“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子:“尊贤使能,俊杰在位”

《礼记》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”

掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。体现儒家重义轻利、以天下为己任的历史传统。

尊圣者王, 贵贤者霸, 敬贤者存, 慢贤者亡,古今一也。

——《荀子·君子》

古之圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之

——《墨子·尚贤》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼——《孟子·梁惠王上》

协调人与

自身的关系

心系民生

胸怀天下

敢于担当

(五)人生观:崇尚自强不息,厚德载物

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。 ——《周易》

【翻译】天(即自然)的运动刚强劲健,相应于此,君子应刚毅坚卓,奋发图强;大地的气势厚实和顺,君子应增厚美德,容载万物。

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。 ——屈原

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。 ——孟子

人生在勤,不索何获? ——《后汉书·列传·张衡列传》

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。 ——韩愈《进学解》

意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现了中华民族的精神境界。

协调人与

自身的关系

(六)处世观:和而不同

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

①西周末年太史伯:“和实生物,同则不继”,认为“和”,才能产生新事物。

②孔子、孟子:将和的思想上升到认识与处理事情的方法,视“和”为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用

协调人与人的关系

用中国传统方式来说,就是肯定在天地人之间,以人为中心;在天与神之间,以人为中心。 ——张岱年《中华文化概论》

(一)伦理观:以人为本(即人本思想)

民本思想

(二)自然观:

天人合一,道法自然

协调人与人的关系

协调人与

自然的关系

(三)家国观:

中华文化提倡爱国,追求家国情怀

协调人与国家的关系

(四)价值观:

崇德尚贤,天下为公

(五)人生观:

自强不息,厚德载物

(六)处世观:

和而不同

协调人与

自身的关系

小 结

博大精深的中华优秀传统文化的内涵

以儒家的“五常”思想为例:儒家把仁、义、礼、智、信,即“五常”当作主要理念和为人处世的基本准则。儒家强调对他人要讲仁爱,在大是大非面前要讲正义,待人接物要有礼貌,解决问题讲智慧,做人诚实守信。

核心思想理念。中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想,道法自然、天人合一的思想等……

中华传统美德。中华优秀传统文化化蕴含着丰富的道德理念和规范,如天下兴亡、匹夫有责的担当意识,精忠报国、振兴中华的爱国情怀,崇德向善、见贤思齐的社会风尚,孝悌忠信、礼义廉耻的荣辱观念……

中华人文精神。中华优秀传统文化积淀着多样、珍贵的精神财富,如求同存异、和而不同的处事方法。文以载道、以文化人的教化思想,形神兼备、情景交融的美学追求,俭约自守、中和泰和的生活理念等……

——《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年1月25日)

学思之窗

中华优秀传统文化蕴含的思想内涵

核心思想理念:与时俱进、脚踏实地、实事求是、惠民利民、道法自然等

传统美德:责任担当、家国情怀、崇德向善、孝悌忠义、礼义廉耻等

人文精神:求同存异、和而不同、以文化人、俭约自守等

层面:个人、社会、国家、宇宙

概念辨析

材料1:“生命重于泰山,防控就是责任,疫情就是命令。”“不计报酬,无论生死。”“与时间赛跑,同病毒竞速。

材料2:早发现、早报告、早隔离、早治疗,着力提高收治率和治愈率,降低感染率和病亡率。切断传播链,武汉封城,14亿中国人“宅”家。

材料3:病毒没有国界,疫情不分种族,中国政府本着公开、透明、负责任态度,毫无保留地同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验,积极开展抗疫国际合作。

家国情怀,责任担当

以民为本,顾全大局

和谐大同,命运共同

抗疫伟大斗争中,体现了哪些中华优秀传统文化以及价值

以史鉴今

生命至上、举国同心

舍生忘死、命运与共

列举更多传统文化的内涵

义、礼、廉、耻、智、信、忠、贤、诚、敬、孝、俭、宽、正、公、勤、能……

知识拓展

与时俱进、脚踏实地 、

穷则思变、居安思危、

实事求是、求同存异 ……

社会主义核心价值观充分体现了对中华优秀传统文化的传承和升华,弘扬中华优秀传统文化对培育和践行社会主义核心价值观具有重要作用。 ——习近平

传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用

----习近平

对待传统文化的态度:

取其精华,弃其糟粕;

古为今用,推陈出新,创新发展。

新时代对优秀传统文化的继承

北京社稷坛

概念辨析

学以致用

日常生活中体现传统文化内涵的例子

尊祖敬宗

家族认同

纪念屈原

忧国忧民

团圆和睦

和和美美

四合院

黄帝陵

团圆和穆和谐有序

炎黄子孙

民族认同

农本、民本观念

文化认同

学以致用

日常生活中体现传统文化内涵的例子

钱学森

袁隆平

共和国勋章

院士墙

大国重器

长江 长城

黄山 黄河

在我心中重千斤

无论何时

无论何地

心中一样亲

你可知“ma-cau”不是我的真名姓

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂。

十五的月亮,照在家乡,照在边关 你巡逻在祖国的边防线,我在家乡耕耘着农田,你在边疆站岗值班,啊

家国情怀 责任担当

爱国之情

渴望祖国统一

崇德尚贤

积极向上

自强不息 厚德载物

学以致用

日常生活中体现传统文化内涵的例子

今年举办的第24届北京冬季奥运会,2月4日开幕,20点4分开始,24分钟中国队入场。

24这个数字,似乎在常规语境中并没有什么含义。但在冬奥会的开幕式上,张艺谋总导演告诉了我们这个词的含义:二十四节气。2月4日正值立春,“将一个天寒地冻的日子命名为春天的起点,因为中国人认为极寒中常常孕育着新的生机……”

(一)特点

三、中华优秀传统文化的特点和价值

材料一:中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

材料:与世界各国文化相比较,中国传统文化具有独创性。中国传统文化是在漫长的历史长河中独自创发,逐渐形成的…… ——缪德良《中国传统文化要略》

材料二:诸子百家部分代表:

阴阳家(邹衍、五行、金木水火土)

纵横家(苏秦、张仪、《战国策》)

杂家(吕不韦《吕氏春秋》)

小说家(虞初《虞初周说》)

兵家(《孙膑兵法》《孙子兵法》

医家(扁鹊、张仲景、华佗、李时珍)

材料:春秋时期,形成了儒家文化的核心思想。战国时一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学和唐朝佛学使传统儒学受到挑战,但也促进了儒学的创新和发展。宋代,儒、佛、道学说相互渗透,形成了吸收佛道思想阐释儒学的新学派——理学。宋元时期,科技、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现。

1、中华文化的起源与发展具有本土性

2、中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性

3、各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化的多样性

材料三:中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

4、中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,具有很强的包容性

材料四:中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

5、中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性

秦朝的焚书坑儒、清朝的文字狱----曲折性;

相对于其他文化,其中延续性(源远流长,生生不息)最为突出

(二)价值

三、中华优秀传统文化的特点和价值

材料一 《周易》说:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”自强不息,激励古往今来的人们奋勇前进;厚德载物,要求人们以深厚仁德之心承载万事万物。

材料二 道家哲学中的辩证法和相对主义,使国人习惯用一分为二的思维方式分析问题,也正是这种辩证的思维方式,造就了国人不狂妄、不偏激、注重中庸的民族性格。

材料三 中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴

②为社会主义市场经济发展提供价值导向

③为彰显文化自信提供精神支撑

④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉

⑤为解决人类问题贡献中国智慧

中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件传承和弘扬好。

——《中共中央关于党的百年奋斗

重大成就和历史经验的决议》

发展动力----

是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力

价值标准----蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式

当代借鉴----维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴

【扩展】中华优秀传统文化的当代价值

多元起源、源远流长

儒家正统、创新发展

近代救亡、马义指路

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

历程

内涵

特点

价值

中华优秀传统文化

以人为本、民本思想

天人合一、道法自然

提倡爱国、家国情怀

崇德尚贤、天下为公

自强不息、厚德载物

求同存异、和而不同

思想源泉、精神动力

思维方式、行为方式

团结统一、治国理政

道德建设、文化自信

【课堂小结】

结 束 语

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,要讲清楚中国是什么样的文明和什么样的国家,讲清楚中国人的宇宙观、天下观、社会观、道德观,展现中华文明的悠久历史和人文底蕴,促使世界读懂中国、读懂中国人民、读懂中国共产党、读懂中华民族。

选择性必修3:文化交流与传播

一、源远流长的中国文化(第1、2课)

二、丰富多样的世界文化(第3、4、5课)

三、人口迁徙、文化交流与认同(第6、7、8课)

四、商路、贸易与文化交流(第9、10课)

五、战争与文化交流(第11、12、13课)

六、文化的传承与保护(第14、15课)

七、信息革命与人类文化共享(活动课)

地域文化发展

交流与传播的途径

传承、保护、共享

多样性

交互性

传承性

经济基础决定上层建筑。社会存在决定社会意识。

——(德)马克思

√

选必2

意识形态+政治制度

选必3

选必1

第一单元时间轴

源远流长的中华文化

选必三《文化交流与传播》 第一单元 源远流长的中华文化

第1课

中华传统优秀文化的内涵与特点

【课标要求】

了解中华优秀传统文化的内涵;从人类文明发展和世界文化交流的角度,认识中华优秀传统文化的特点和价值。

目录

中国文化的发展历程

中国优秀文化的内涵

中国优秀文化的特点和价值

概 念

解 析

何为文化:广义上是指凡超越本能的、为我人类有意识地作用于自然界和社会的一切活动及其结果。狭义的是相对于经济、政治而言的人类全部精神活动及其产品。

文化的构成:文化既包括世界观、人生观、价值观等意识形态性质的部分,又包括自然科学和技术、语言和文字等非意识形态的部分。

1、物态文化:人类的物质生产活动方式和产品的总和,是可触知的具体实在的事物

2、制度文化:人类在社会实践中建立的规范自身行为和调节相互关系的准则。

3、行为文化:人际交往中约定俗成的礼俗、民俗、习惯和风俗

4、心态文化:人们的社会心理和社会的意识形态,包括人们的价值观念、审美情趣、思维方式以及由此而产生的文学艺术作品。这是文化的核心,也是文化的精华部分。

何为中华传统文化:

是指1840年鸦片战争以前的中华文化。是在长期历史积淀中逐渐形成的、为全民族大多数人所认同的思想和行为方式上的难以易除的心理和行为习惯。

何为中华优秀传统文化:

代表中华文化发展的正确方向、体现中华民族蓬勃向上精神的主要思想观念。

“文化”与“文明”的异同

文化 文明

产生时间 文化先于文明产生 文明是文化发展而成的高级与精华部分

词语色彩 中性,既有精华也有糟粕部分,与自然相对应 褒义,指称文化的进步状态与先进程度,与野蛮相对应

表现形态 主要表现为人类的精神成果,如文学艺术作品 文明则是人类精神与价值观念的外化与物化,更偏重于物质部分

关键要点 文化存异,不分高低贵贱 文明求同,有先进与落后之分

同:在表达人类所创造的物质财富和精神财富的总和意义上,二者都是等值的,可以互用与表达,如物质文化(文明)、精神文化(文明)、制度文化(文明)

中华文化 生生不息!

文化是民族的血脉。它承载着中华民族的精神追求,是中华民族不断前行最深层、最持久的力量,是中华民族5000多年的智慧结晶。在漫长的历史进程中,中华民族以自强不息的决心和意志,筚路蓝缕,跋山涉水,走过了不同于世界其他文明体的发展历程。

导入新课

一、中华文化的发展历程

秦汉

先秦

魏晋隋唐

宋元

明清

近代

奠基

形成

繁盛

繁荣

转折

衰落到复兴

诸子百家

华夏认同

汉-尊崇儒

秦-推崇法家

儒学复兴

佛学盛行

魏晋玄学

理学盛行

科技发达

艺术繁荣

文化总结

经世致用

陆王心学

马克思主义

科学民主

中体西用

中华文化的悠悠长路

文化的属性

文化是社会实践的产物,是政治经济的反映,对政治经济具有反作用

文化在阶级社会具有阶级性

文化是社会和历史的现象,随着时代的变化而变化

一、中华文化的发展历程

(一)中华文化的起源---远古时期

①文明摇篮:

黄河流域、长江流域、珠江流域、辽河流域和北方草原、四川盆地、青藏高原、天山南北。

②特点:

历史悠久,多元起源,中原华夏族率先成为核心,并向四周辐射,推动着多元一体中华文化的形成。

华夏

北狄

西戎

东夷

南蛮

一、中华文化的发展历程

(二)文化的奠基---先秦时期

1.夏商周——成熟的青铜文明(藏礼于器)

四羊方尊(商朝青铜器的精品,祭祀用品)

龙虎纹尊(商代饮酒器)

(青铜礼器)

中国成熟的青铜文明

夏朝(进入青铜时代);商朝(铸造水平高);西周时期(青铜礼器);战国(随着铁器推广,青铜制造业逐渐衰落)

青铜时代:国家建立,农业和手工业发展,汉字成熟,中国古代社会礼制发展与完善。

【历史纵横】

何休注《公羊·桓公二年传》:“天子九鼎,诸侯七,大夫五,元士三”。是奴隶主统治权威的象征。

(二)文化的奠基---先秦时期

2.春秋战国时期

①华夏认同:

从夏后氏比较笼统的霸权,经过商人同心圆布局的统治机制,最后到西周的封建网络,这三个阶段的发展促使“中原”成为中央政权的基地,而又以同心圆的方式扩散其势力于各处。整个中国是一个“天下”,“天下”没有边,也没有界线,有向远处扩散而逐渐淡化的影响力。而且,这种影响力不一定是统治的权力,而是通过文化交融而构成的一个新文化,其中包含了各种地方文化。将各种地方文化吸纳入中原文化,“天下”的文化多元而渐变,共存而不排他。这样一个核心,加上其放射的影响力,终于形成了后世的“中国”。于是,即使在古代各地的居民原来可能是有不同基因的族群,经过此布局,实际上所谓的“中原”居民,已经是来源复杂的体。“中原”向四周扩散,又不断混合,终于熔铸为一人数众多的文化、经济、政治共同体。

——许倬云《说中国:一个不断变化的复杂共同体》

一、中华文化的发展历程

春秋战国时期,内迁的戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,初步形成了各地区、各民族共同的血缘认同、文化认同。

“中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。”“华夏”连称,本义指衣冠华美又重礼仪。华夏作为族群、文化、国家政权,在春秋战国时被周边民族所认同。各族同源共祖的观念滋生发展。进入战国之后,戎狄蛮夷逐渐融入华夏族,华夏族更加稳定,分布更为广泛。

---《中外历史纲要上》

(二)文化的奠基---先秦时期

2.春秋战国时期

②儒学产生:

一、中华文化的发展历程

面对礼崩乐坏局面,孔子对西周礼乐文明进行多方面阐述,儒家文化的思想核心形成。

◆ 思想:

① 核心:“仁” 仁者爱人;统治者顺应民心,爱惜民力

②“为政以德”,通过以身作则的道德感化治理国家

③“克己复礼”主张恢复西周等级森严的礼乐制度

④“有教无类”打破贵族垄断教育,推动私学发展

◆ 影响:开创儒家学派,形成儒家文化的思想核心。

孔子(BC551年9月28日——BC479年4月11日),名丘,

字仲尼,鲁国人,著名的思想家、教育家。孔子开私人讲学之风,是儒家学派创始人

孔子的仁说,体现了人道精神,孔子的礼说,则体现了礼制精神,即现代意义上的秩序和制度。孔子的这种人道主义和秩序精神是中国古代社会政治思想的精华。

孔子后来这样概括自己一生的:“吾十有五而志于学,三十而立,四十而不惑,五十而知天命,六十而(耳)顺,七十而从心所欲不逾矩。”

2.春秋战国时期

③百家争鸣:

一、中华文化的发展历程

一大批思想家纷纷著书立说,提出自己的看法主张,出现“百家争鸣”局面,成为后世思想文化发展的源头。

(二)文化的奠基---先秦时期

背景:

概况:

春秋战国时期,社会出现大变革。礼崩乐坏。

经济:铁器和牛耕的推广,井田制瓦解,土地私有兴起

政治:分封宗法制瓦解,争霸兼并战争,各国变法

阶层:士阶层崛起

文化:礼崩乐坏,私学兴起

一、中华文化的发展历程

(二)文化的奠基---先秦时期

意义:百家争鸣百家争鸣是春秋战国时期社会经济发展、阶级关系变化在思想领域内的反映,是中国历史上第一次思想解放运动,促进了思想文化的繁荣。其中儒家思想孕育了我国传统文化中的政治理想和道德准则(仁、礼);道家思想构成了2000年传统思想的哲学基础;法家思想中的变革精神,成为历代进步思想家、政治家改革图治的理论武器。他们共同构成了中华民族传统文化的基本精神。

百家争鸣

樊远问仁,子曰:“爱人”。

发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。

“为政以德,譬如北辰,居其所而众星共(拱)之。”

①“视人之国,若视其国;视人之家,若视其家;视人之身,若视其身。”

②“我无为而民自化, 我好静而民自正, 我无事为而民富, 我无欲而民自朴。”

③“以法为教”、“以法为本。” “……法不阿贵,……刑过不避大臣,赏善不遗匹夫。

儒家:“仁爱”“有为”“德治”

墨家:“兼爱”

道家:“无为”

法家:“法治”

小结:诸子百家的思想主张

学派 代表人物 思想主张

儒家 孔子 ①核心思想(“仁”和“礼”);②政治思想(为政以德、以礼治国);③天命思想(敬鬼神而远之);④教育思想(有教无类、因材施教、学思结合)

孟子 ①政治思想(仁政、“民贵君轻”);②人性论(人性本善);

③义利观(重义轻利)

荀子 ①天人观(“天行有常”“制天命而用之”);②人性论(人性本恶);③政治思想(礼法并用、君舟民水)

道家 老子 ①哲学思想(“道”、朴素辩证法)②政治思想(无为而治、小国寡民)

庄子 ①哲学思想(齐物);②人生态度(逍遥、“无所恃”);

③天人观(天与人“不相胜”)

法家 韩非 ①法、术、势相结合,建立一个君主专制的中央集权国家;②变法革新。

墨家 墨子 ①兼爱;②非攻;③尚力;④节用、节葬;⑤尚贤

兵家 孙膑 ①强调懂得战争的规律;②重视人的作用,利用和创造有利于自己的形势

阴阳家 邹衍 五行“相生相胜”

(三)文化的形成---秦汉时期

1.秦朝

一、中华文化的发展历程

2.汉朝

秦朝建立起统一多民族的国家,秦始皇推崇法家学说。

材料:汉武帝即位后面临的主要社会问题有:王国问题、土地兼并和匈奴为患。

董仲舒以儒家思想为中心,吸收了其他学派的理论,形成帝制神学体系。他的思想体系适应了君主专制和中央集权的需要,有利于维护统治,所以被汉武帝采纳。

陈苏镇《汉代政治与“春秋学》:刘邦、萧何的政策毫无疑问为巩固汉家统治起到了重要作用,但却不可能长久。因为这种政策无法完成文化统一的任务,不能满足历史发展(大一统封建帝国内在扩张)的需求。历史在这里没有为自己找到新的出口。

为巩固大一统局面,汉武帝尊崇儒术,确立了儒学的正统地位。儒家思想成为两千多年来中华传统文化的主流。

材料1: 天有日月,人有两目;地有九洲,人有九窍;天有风雨,人有喜怒;天有雷电,人有音律;天有四时,人有四肢;天有五音,人有五脏;天有六律,人有六腑。岁有三百六十五日,人有三百六十节。

材料3:《春秋》大一统者,天地之常经,古今之通谊也。 ……臣愚以为诸不在六艺之科孔子之术者,皆绝其道,勿使并进。邪辟之说灭息,然后统纪可一而法度可明,民知所从矣。” ——董仲舒《天人三策》

材料2:董仲舒认为天是万物的主宰,人君受命于天,进行统治,所以应当“屈民而伸君,屈君而伸天”。如果人君无道,天就会降下灾异来谴责和威慑。

——岳麓版《文化发展历程》

材料4 :君臣、父子、夫妇之义,皆与诸阴阳之道。君为阳,臣为阴,父为阳,子为阴,夫为阳,妻为阴。……王道之三纲,可求于天。 ”“天不变,道亦不变。” ——董仲舒《春秋繁露》

“君权神授”“天人合一”“天人感应”

——加强君权和限制君权的需要

“春秋大一统”“罢黜百家,独尊儒术”

——加强中央集权的需要

“三纲五常”的道德标准

——巩固君权稳定统治秩序的需要

罢黜百家、独尊儒术

以儒家思想为核心的封建统一多民族文化格局形成,从此,儒家思想成为2000多年来中华传统文化的主流。董仲舒的新儒学使儒学神学化、官方化

(四)文化发展繁荣---魏晋隋唐时期

1.背景

一、中华文化的发展历程

2.表现

随着佛教传入和道教兴起,中华传统文化呈现出儒、佛、道交汇融通的景象

②唐朝佛学繁荣,传统儒学受到挑战,奉行三教并行(尊道、礼佛、崇儒),促进了儒学的创新与发展。出现三教合一趋势。

①魏晋玄学盛行

魏晋玄学

魏晋时期的主要哲学思潮。主要是用老庄思想糅合儒家经义,以代替衰微的两汉经学。具有高度抽象的思辨形式。玄学家大都是所谓名士。他们以出身门第、容貌仪止和虚无玄远的“清谈”相标榜,成为一时风气。在“清谈”中,虽然也有人(如嵇康等)主张毁弃礼法,但多数依然维护着儒家的伦理观念。 ——节选自《辞海》

思想上:主张虚无的“道”,宣扬“无”是产生万物的根本;政治上:主张“无为”;社会风气上:崇尚“清谈”;生活作风上:任其“自然”。其特点:儒、道结合

③隋唐时期,中华传统文化辉煌灿烂

儒家—拿得起—有为—入世—仁

道家—放得下—无为—避世—道

佛家—想的开—解脱—出世—空

(五)文化的繁荣鼎盛---宋元时期

1.理学形成,心学兴起

一、中华文化的发展历程

宋代,儒、佛、道学说相互渗透,吸收佛、道思想阐释儒学义理的新学派理学形成。

背景:

内容:

特点:

代表:

理学集大成者—朱熹

宇宙观:“理”是自然界和社会的根本原则,是宇宙的本原。理体现在社会上就是儒家道德伦理,体现在人身上就是人性。

人生观:“存天理,灭人欲”,以达到“圣人”的精神境界

方法论:提倡“格物致知”,通过探究事物以把握“理”

①吸收佛道思想

②哲学化、思辨化、体系化

③世俗化、社会化

这就将个体生命、社会、宇宙内在联系起来

客观唯心主义

地位:

南宋成为官方哲学;元朝科举考试内容以《四书章句集注》为标准。

一、中华文化的发展历程

1.理学形成,心学兴起

影响:

人生自古谁无死

留取丹心照汗青

——宋·文天祥

粉身碎骨浑不怕

要留清白在人间

——明·于谦

苟利国家生死以

岂因祸福避趋之

——清·林则徐

范仲淹、李清照、

顾炎武

积极:理学丰富了中华文化的理论思维;讲求以理统情;强化了中华民族注重气节和情操、注重社会责任与历史使命的文化性格。

翻开历史一查……满本都写着两个字是“吃人” 。

“酷吏以法杀人,后儒以理杀人”,人死于法,犹有怜之者;死于理,其谁怜之?”

饿死事极小,失节事极大。

——《程氏遗书》

贞节牌坊、“烈女”“节妇”

消极:宣扬封建礼教,严重束缚人们的精神世界

2.宋元时期,科技、史学、文学、艺术高度繁荣

(五)文化的繁荣鼎盛---宋元时期

(六)文化的传承与转折---明清时期

传承--1、陆王心学

一、中华文化的发展历程

明中期以后得到广泛传播。 陆王心学强调主观能动性、激励人们奋发立志;以自己内心为准,蕴含一定平等和叛逆色彩。

程朱理学把“理”当成最高的本体,把宇宙实体和宇宙规律与儒家伦理的原则结合起来,在道德实践上,“理”被强化为外在的、客体性的权威。虽然这个外在的、客体性的权威有其很强的道德规范和指导功能,但对人的主观能动性是有所抑制的。因此,理学的进一步发展,就有了心学。陆九渊、王阳明相信人心就是理的根源,也是道德法则的根源。他们提出“心即是理”,相信自己的内在价值更胜于外在权威,使人的道德主体性进一步发展。所以,从理学到心学,宋明理学的发展经历了一个逻辑的内在的展开。 ——摘编自陈来《中华文明的核心价值》

项目 程朱理学(客观唯心主义) 陆王心学

异 宇宙观 “理”是世界的本原

方法论 “格物致知”

人生观 存天理,灭人欲

同 心是万物的本原,心即理也

“发明本心”、“致良知”“知行合一”

主张应以“内心”的自修、自省达到良知

(主观唯心主义)

承认理的存在,以儒家的伦理纲常来约束社会,维护专制统治,遏制人的自然欲求。

(六)文化的传承与转折---明清时期

一、中华文化的发展历程

背景:

传承--2、明清进步思想

李贽

黄宗羲

顾炎武

王夫之

政治: 君主专制空前强化,政治腐败,阶级矛盾和民族矛盾尖锐。

经济:商品经济发展,资本主义萌芽产生,市民工商阶层日益壮大。

思想:明清文化专制、理学仍占统治地位;“西学东渐”近代科学的传入,开阔了人们的视野。

代表人物:

黄宗羲、顾炎武和王夫之

主张:

提倡个性自由,批判理学,抨击封建专制,倡导经世致用(经济上倡导工商皆本)

影响:

①对传统儒学批判继承。实质是儒家思想在新的历史条件下的活跃;

②反映了资本主义萌芽时代的要求,具有进步性。

提倡个性自由,蔑视权威教条,否定传统伦理道德标准

①抨击君主专制

②提出“天下为主,君为客”民主思想③工商皆本

①倡导经世致用

②天下兴亡、匹夫有责。

强调“理在气中”的唯物主义思想;私欲之中,天理所寓。

先秦时期——儒家积极入世,关注现实,以天下为己任。经世济民成为中国知识分子的精神传统。

宋明时期——儒学复兴,强调士人的社会责任感;但理学(尤其心学)逐渐走向极端,偏离了致用之道

明清之际——以顾炎武、黄宗羲为代表的明清思想家提倡的经世致用思想,反对理学空谈。

清朝——早已失去生机的理学又被统治者拾起,但其关怀世运的一面却已不在,剩下的只是泛泛空谈。另外,由于清政府在思想上实行高压政策,尤其是盛极一时的“文字狱”,沉重打击了知识分子参政、议政的勇气,造成了一批批学者无奈地走上闭门治学之路,整日与考据为伴,不再关心议论政事。

晚清——面对封建末世深刻的社会危机,林则徐、魏源、龚自珍等所代表的知识分子们才又重新张扬“经世致用”的口号,并身体力行。

合作探究

“经世致用”思想的历史发展过程

(六)文化的传承与转折---明清时期

转折--明清思想的禁锢

一、中华文化的发展历程

康雍乾时期,君主专制高度发展,文字狱愈演愈烈,思想受到钳制,禁锢了中华文化的发展

文字狱案量刑上多由皇帝核准,其家属也难逃刑罚,多受缘坐。以《清代文字狱档》内记载的85个案件为例:

处以死刑的占45.88%

处以流刑的占9.41%

处以徒刑和杖刑的占3.53%

处以戳尸的占9.41%

……

1、鸦片战争后,向西方学习以救亡图存逐渐成为近代中华文化的潮流。中国人学习西方经历了“器物—制度—思想”的过程。

李鸿章

洋务运动:“中学为体,西学为用”

开眼看世界“师夷长技以制夷”

迷茫的探索—走他人的路

林则徐

魏源

鸦片战争后一部分开明的知识分子开始关注世界,探索新知,寻求强国御侮之道,新思想萌发,从盲目自大到开始向西方学习。

康有为

梁启超

维新变法:立宪法,开国会,建立君主立宪制

(七)文化的冲击与复兴---近代

一、中华文化的发展历程

孙中山

民主共和

三民主义

民主科学

“工农武装割据”

睿智的选择—走自己的路

2、新文化运动后抨击封建思想,科学与民主成为中华文化追求的价值目标

3、五四运动后马克思主义在中国的广泛传播及渐趋中国化,推动了中华文化的进步

李大钊

宣传马克思主义

(七)文化的冲击与复兴---近代

一、中华文化的发展历程

毛泽东

陈独秀

西柏坡

萌芽

形成

成熟

发展

中共探寻思想之“旅”---马克思主义与中国实际相结合

重点突破

井冈山→瑞金:《井冈山的斗争》《星星之火,可以燎原》“工农武装割据”,“农村包围城市,武装夺取政权”的革命道路;

延安:1938《论持久战》1940《新民主主义论》 中国革命分两步走;新民主主义革命的科学概念及新民主主义社会的蓝图和前景。1945中共七大《论联合政府》毛泽东思想确立为指导思想

西柏坡:党的工作重心、工作中心的转移;提出人民民主专政的思想。

北京:《论人民民主专政》丰富发展了马克思主义国家学说;《论十大关系》、中共八大;改革开放后中国特色社会主义理论体系形成发展

阶段 时期 表现

起源 远古时期 多元起源 → 多元一体;以华夏族为核心

奠基 先秦 形成华夏认同观念;儒家文化的思想核心形成。

百家争鸣成为后世思想文化的源头。

发展 繁荣 秦汉 秦始皇推崇法家学说

汉武帝时,儒学正统地位确立,成为两千多年中华传统文化主流。

魏晋隋唐 儒、佛、道交汇融通,儒学受到挑战;中华传统文化辉煌灿烂。

宋元 理学形成。科技、史学、文学、艺术高度繁荣。

传承与 转折 明中期以后 陆王心学得到广泛传播

明清之际 抨击专制,倡导个性自由,经世致用。

康雍乾时期 君主专制高度发展(文字狱,钳制了思想,禁锢了文化)

冲击与

复兴 近代 1840年后向西方学习以救亡图存成为潮流。

20世纪初的新文化运动抨击封建思想,追求科学、民主。

五四运动后马克思主义广泛传播,并与中国实际相结合。

现代 中国特色社会主义理论体系

小 结

中 华 文 化 的 发 展 历 程

1.地理环境:相对封闭和较广阔的地理环境,为中华文明独立连续发展提供了有利条件。

2.政治体制:中央集权体制,国家统一,科举制度发展完善;

3.经济:高度发达的农耕文明,为文化生生不息奠定物质基础;

4.思想文化:统一的文化政策推动地域文化和民族文化的交流、儒家思想主导地位确立;

5.教育:书院等古代教育机构的贡献保持了文化传承的连续性;

6.民族关系:民族交往、交流、交融;

7.对外关系:兼收并蓄的对外文化交流丰富了中华文化内涵;(即包容性)

8.先进人士:对中华文化的改造与弘扬;

9.文字语言:汉字为不同民族、不同方言区交往提供了便利条件,增进了中华民族的认同感、 凝聚力,有利于维护国家统一和文明的连续。口语与书面语分离,书面语言变化小有利于文化传承

10.历史意识:注重历史书写,重视传统有利于文化传承 ……

合作探究

中华文化源远流长的原因是什么?

(一)伦理观:人本、民本思想

二、中华优秀传统文化的内涵

惟天地万物之母,惟人万物之灵。——《尚书·泰誓上》

“夫仁者, 己欲立而立人,己欲达而达人。”——《论语 雍也》

“仁者,人也。“己所不欲,勿施于人。”

民惟邦本,本固邦宁。——《尚书》

民为贵,社稷次之,君为轻。——《孟子·尽心章句下》

政之所兴,在顺民心;政之所废,在逆民心。民恶忧劳,我佚乐之;民恶贫贱,

我富贵之;民恶危坠,我存安之;民恶灭绝,我生育之。 ——《管子·牧民》

人本内涵:关注人与社会,关注现实生活,主张积极入世。

民本内涵:是人本思想在政治伦理上的体现;强调统治者体恤、爱护民力;

2.表现

3.意义

人本思想:(相对于神本,实用主义)

①周公提出“敬天保民”的思想,并制礼作乐,建立了以人为中心的礼乐制度。

②春秋时期,孔子提倡“仁”,主张“仁者爱人”,对鬼神采取“敬而远之”的态度。

人本思想:传承:后世儒学思想家大多格守人本思想,建立起儒家的一套规范社会关系的伦理秩序。

1.内涵

民本思想:(相对君本、官本)

①春秋时期:管子指明君主治理国家要顺应民意。孔子要求统治者体察民情,反对苛政。

②战国时期:孟子提出了“仁政”说,其中“民贵君轻”的主张,闪耀着民本思想的光辉。

民本思想:

传承:历代思想家、政治家继承了先秦民本思想,形成更为系统的理论学说,并在一定程度上转化为政治实践。

影响:民本思想成为中国传统政治文化的重要特征,对推动中国历史发展起到了积极作用。

协调人与人、人与社会的关系

(二)自然观:崇尚天人合一,道法自然

二、中华优秀传统文化的内涵

2.表现

3.意义

1.内涵

天人合一思想,将天、地、人视为一个整体,认为人类利用自然应该尊重自然规律,顺应自然,建立人与自然和谐发展的关系。

“人法地,地法天,天法道,道法自然。” ——选自《道德经》

天地者,万物之父母也。 ——《庄子·达生》

不怨天,不尤人。下学而上达,知我者其天乎!——《论语·宪问》

万物莫不尊道而贵德。道之尊,德之贵,夫莫之命而常自然。 ——《老子》

天行有常,不为尧存,不为桀亡;制天命而用之。 ——荀子《天论》

①夏商时期:人们相信上天和鬼神。商朝人每遇事必祭天地、祖先。

②春秋战国时期:老子提出“道”的概念,指出“人法地,地法天,天法道,道法自然”认为万物都是由道而产生,自然而然。他的哲学思想中凸显了人的存在,追求天人合一

③战国时期:荀子提出“天行有常,不为尧存,不为桀亡”“制天命而用之”

以朴素的唯物观解释自然,摒弃天命的绝对权威。

协调人与

自然的关系

(三)家国观:提倡爱国,追求家国情怀

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

①孔子、墨子、孟子等均有以天下为己任的思想,孟子说:“天下之本在国,国之本在家,家之本在身。”“修身齐家治国平天下”是儒家学说的精髓。

②张载概括为“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。”

③范仲淹的“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐。”

④文天样的“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”

⑤顾炎武的“天下兴亡,匹夫有责”。

长太息以掩涕兮,哀民生之多艰。 ——屈原《离骚》

位卑未敢忘忧国。 ——陆游

苟利国家生死以,岂因福祸避趋之。——林则徐

安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜,风雨不动安如山。——杜甫

以青春之我,创造青春之国家,青春之民族。——李大钊

"家国情怀"基本内涵包括家国同构、共同体意识和仁爱之情;其实现路径强调个人修身、重视亲情、心怀天下;既与行孝尽忠、民族精神、爱国主义、乡土观念、天下为公等传统文化有重要联系,又是对这些传统文化的超越。"家国情怀"在增强民族凝聚力、建设幸福家庭、提高公民意识等方面都有重要的时代价值。

协调人与

国家的关系

(四)价值观:崇德尚贤,天下为公

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

西周: 统治者主张“明德”“敬德”;

春秋: 继承发展“崇德”思想

孔子:“为政以德”主张以德治国;“见贤思齐焉,见不贤而内自省也”

墨子:“夫尚贤者,政之本也”“贤者举而上之,富而贵之,以为官长”

孟子:“尊贤使能,俊杰在位”

《礼记》:“大道之行也,天下为公,选贤与能,讲信修睦”

掀起了人才使用革故鼎新的大变革,也对历史上德才兼备、以德为先的用人制度产生了深远影响。体现儒家重义轻利、以天下为己任的历史传统。

尊圣者王, 贵贤者霸, 敬贤者存, 慢贤者亡,古今一也。

——《荀子·君子》

古之圣王之为政,列德而尚贤,虽在农与工肆之人,有能则举之

——《墨子·尚贤》

老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼——《孟子·梁惠王上》

协调人与

自身的关系

心系民生

胸怀天下

敢于担当

(五)人生观:崇尚自强不息,厚德载物

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。 ——《周易》

【翻译】天(即自然)的运动刚强劲健,相应于此,君子应刚毅坚卓,奋发图强;大地的气势厚实和顺,君子应增厚美德,容载万物。

路曼曼其修远兮,吾将上下而求索。 ——屈原

富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈。 ——孟子

人生在勤,不索何获? ——《后汉书·列传·张衡列传》

业精于勤,荒于嬉;行成于思,毁于随。 ——韩愈《进学解》

意义:不断挑战自我,追求更大的进步,提高自身道德水平,以国家人民的利益为己任,体现了中华民族的精神境界。

协调人与

自身的关系

(六)处世观:和而不同

二、中华优秀传统文化的内涵

2.意义

1.表现

①西周末年太史伯:“和实生物,同则不继”,认为“和”,才能产生新事物。

②孔子、孟子:将和的思想上升到认识与处理事情的方法,视“和”为人性中应有的美德,提出了“和为贵”“君子和而不同,小人同而不和”“天时不如地利,地利不如人和”等思想。

“和”的思想作为认识与处理事情的方法,对中华文化的发展起到积极作用

协调人与人的关系

用中国传统方式来说,就是肯定在天地人之间,以人为中心;在天与神之间,以人为中心。 ——张岱年《中华文化概论》

(一)伦理观:以人为本(即人本思想)

民本思想

(二)自然观:

天人合一,道法自然

协调人与人的关系

协调人与

自然的关系

(三)家国观:

中华文化提倡爱国,追求家国情怀

协调人与国家的关系

(四)价值观:

崇德尚贤,天下为公

(五)人生观:

自强不息,厚德载物

(六)处世观:

和而不同

协调人与

自身的关系

小 结

博大精深的中华优秀传统文化的内涵

以儒家的“五常”思想为例:儒家把仁、义、礼、智、信,即“五常”当作主要理念和为人处世的基本准则。儒家强调对他人要讲仁爱,在大是大非面前要讲正义,待人接物要有礼貌,解决问题讲智慧,做人诚实守信。

核心思想理念。中华民族和中国人民在修齐治平、尊时守位、知常达变、开物成务、建功立业过程中培育和形成的基本思想理念,如革故鼎新、与时俱进的思想,脚踏实地、实事求是的思想,惠民利民、安民富民的思想,道法自然、天人合一的思想等……

中华传统美德。中华优秀传统文化化蕴含着丰富的道德理念和规范,如天下兴亡、匹夫有责的担当意识,精忠报国、振兴中华的爱国情怀,崇德向善、见贤思齐的社会风尚,孝悌忠信、礼义廉耻的荣辱观念……

中华人文精神。中华优秀传统文化积淀着多样、珍贵的精神财富,如求同存异、和而不同的处事方法。文以载道、以文化人的教化思想,形神兼备、情景交融的美学追求,俭约自守、中和泰和的生活理念等……

——《关于实施中华优秀传统文化传承发展工程的意见》(2017年1月25日)

学思之窗

中华优秀传统文化蕴含的思想内涵

核心思想理念:与时俱进、脚踏实地、实事求是、惠民利民、道法自然等

传统美德:责任担当、家国情怀、崇德向善、孝悌忠义、礼义廉耻等

人文精神:求同存异、和而不同、以文化人、俭约自守等

层面:个人、社会、国家、宇宙

概念辨析

材料1:“生命重于泰山,防控就是责任,疫情就是命令。”“不计报酬,无论生死。”“与时间赛跑,同病毒竞速。

材料2:早发现、早报告、早隔离、早治疗,着力提高收治率和治愈率,降低感染率和病亡率。切断传播链,武汉封城,14亿中国人“宅”家。

材料3:病毒没有国界,疫情不分种族,中国政府本着公开、透明、负责任态度,毫无保留地同世卫组织和国际社会分享防控、治疗经验,积极开展抗疫国际合作。

家国情怀,责任担当

以民为本,顾全大局

和谐大同,命运共同

抗疫伟大斗争中,体现了哪些中华优秀传统文化以及价值

以史鉴今

生命至上、举国同心

舍生忘死、命运与共

列举更多传统文化的内涵

义、礼、廉、耻、智、信、忠、贤、诚、敬、孝、俭、宽、正、公、勤、能……

知识拓展

与时俱进、脚踏实地 、

穷则思变、居安思危、

实事求是、求同存异 ……

社会主义核心价值观充分体现了对中华优秀传统文化的传承和升华,弘扬中华优秀传统文化对培育和践行社会主义核心价值观具有重要作用。 ——习近平

传统文化在其形成和发展过程中,不可避免会受到当时人们的认识水平、时代条件、社会制度的局限性的制约和影响,因而也不可避免会存在陈旧过时或已成为糟粕性的东西。这就要求人们在学习、研究、应用传统文化时坚持古为今用、推陈出新,结合新的实践和时代要求进行正确取舍,而不能一股脑儿都拿到今天来照套照用

----习近平

对待传统文化的态度:

取其精华,弃其糟粕;

古为今用,推陈出新,创新发展。

新时代对优秀传统文化的继承

北京社稷坛

概念辨析

学以致用

日常生活中体现传统文化内涵的例子

尊祖敬宗

家族认同

纪念屈原

忧国忧民

团圆和睦

和和美美

四合院

黄帝陵

团圆和穆和谐有序

炎黄子孙

民族认同

农本、民本观念

文化认同

学以致用

日常生活中体现传统文化内涵的例子

钱学森

袁隆平

共和国勋章

院士墙

大国重器

长江 长城

黄山 黄河

在我心中重千斤

无论何时

无论何地

心中一样亲

你可知“ma-cau”不是我的真名姓

我离开你的襁褓太久了,母亲!

但是他们掳去的是我的肉体,你依然保管我内心的灵魂。

十五的月亮,照在家乡,照在边关 你巡逻在祖国的边防线,我在家乡耕耘着农田,你在边疆站岗值班,啊

家国情怀 责任担当

爱国之情

渴望祖国统一

崇德尚贤

积极向上

自强不息 厚德载物

学以致用

日常生活中体现传统文化内涵的例子

今年举办的第24届北京冬季奥运会,2月4日开幕,20点4分开始,24分钟中国队入场。

24这个数字,似乎在常规语境中并没有什么含义。但在冬奥会的开幕式上,张艺谋总导演告诉了我们这个词的含义:二十四节气。2月4日正值立春,“将一个天寒地冻的日子命名为春天的起点,因为中国人认为极寒中常常孕育着新的生机……”

(一)特点

三、中华优秀传统文化的特点和价值

材料一:中国传统文化是封闭的生态环境条件下,农业为主的自然经济的产物。是以汉族为主体,融合各族人民的智慧,共同创造的,这一特定区域特定人类圈的社会精神形态,具有强烈的民族性。

材料:与世界各国文化相比较,中国传统文化具有独创性。中国传统文化是在漫长的历史长河中独自创发,逐渐形成的…… ——缪德良《中国传统文化要略》

材料二:诸子百家部分代表:

阴阳家(邹衍、五行、金木水火土)

纵横家(苏秦、张仪、《战国策》)

杂家(吕不韦《吕氏春秋》)

小说家(虞初《虞初周说》)

兵家(《孙膑兵法》《孙子兵法》

医家(扁鹊、张仲景、华佗、李时珍)

材料:春秋时期,形成了儒家文化的核心思想。战国时一大批思想家提出自己的看法和主张,成为后世思想文化的源头。汉武帝独尊儒术,确立儒学在中华传统文化中的正统地位。魏晋玄学和唐朝佛学使传统儒学受到挑战,但也促进了儒学的创新和发展。宋代,儒、佛、道学说相互渗透,形成了吸收佛道思想阐释儒学的新学派——理学。宋元时期,科技、文化、艺术高度繁荣。明清之际,个性解放的思想出现。

1、中华文化的起源与发展具有本土性

2、中华文化是中华民族共同文化特质的体现,具有强大的凝聚性

3、各民族共同创造的中华文化,博大精深,丰富多彩,领域广阔,体现了文化的多样性

材料三:中国文化发生过三次历史性融合。汉代学者对先秦文化进行了整理和发挥,这属于本土文化内部的综合提升。这是中国文化的第一次融合。第二次是中国文化与佛教文化的融合,属于东方文化的局部交流。随着佛教文化的渗入,特别是唐代玄奘大师从印度带回佛教经典,开辟了传统秦汉文化与印度佛教文化的融合时代。由此形成了多姿多彩的中国佛教、精密深邃的佛教哲学,并对宋代理学和明代心学以深刻影响。这是中国文化的第二次融合。明代中期以来,西方传教士来到中国,在传播西方宗教的同时,也带来了某些科学工艺。这是中国文化第三次融合的开始。

4、中华文化博采众长,兼收并蓄,积极吸纳外来文化,具有很强的包容性

材料四:中国几千年来,也和古印度、古巴比伦、古埃及一样,不断遭受异族文明摧毁。五胡乱华时期,北宋末期,中原地带的中华文明遭受了严重的摧残;元朝和清朝是中国两次最大的被异族统治的时期,但是一个被推翻,一个被中华文化同化。1840年到1945年是中国最危险的时刻,但是中国依然屹立不倒,没有消亡。

5、中华文化绵延不绝,传承至今,体现出顽强的生命力,具有连续性

秦朝的焚书坑儒、清朝的文字狱----曲折性;

相对于其他文化,其中延续性(源远流长,生生不息)最为突出

(二)价值

三、中华优秀传统文化的特点和价值

材料一 《周易》说:“天行健,君子以自强不息;地势坤,君子以厚德载物。”自强不息,激励古往今来的人们奋勇前进;厚德载物,要求人们以深厚仁德之心承载万事万物。

材料二 道家哲学中的辩证法和相对主义,使国人习惯用一分为二的思维方式分析问题,也正是这种辩证的思维方式,造就了国人不狂妄、不偏激、注重中庸的民族性格。

材料三 中国优秀传统文化的丰富哲学思想、人文精神、教化思想、道德理念等,可以为治国理政提供有益启示,也可以为道德建设提供有益启发。

①为马克思主义中国化提供文化沃土和精神底蕴

②为社会主义市场经济发展提供价值导向

③为彰显文化自信提供精神支撑

④为社会主义核心价值观的构建提供思想源泉

⑤为解决人类问题贡献中国智慧

中华优秀传统文化是中华民族的突出优势,是我们在世界文化激荡中站稳脚跟的根基,必须结合新的时代条件传承和弘扬好。

——《中共中央关于党的百年奋斗

重大成就和历史经验的决议》

发展动力----

是中华民族发展的内在思想源泉和精神动力

价值标准----蕴含着丰富的道德伦理,体现着评判是非曲直的价值标准,潜移默化地影响着中国人的思维方式和行为方式

当代借鉴----维护着中国团结统一的政治局面,维系着统一多民族的大家庭,推动着中国社会的发展进步,为治国理政和道德建设提供了有益借鉴

【扩展】中华优秀传统文化的当代价值

多元起源、源远流长

儒家正统、创新发展

近代救亡、马义指路

本土性

多样性

包容性

凝聚性

连续性

历程

内涵

特点

价值

中华优秀传统文化

以人为本、民本思想

天人合一、道法自然

提倡爱国、家国情怀

崇德尚贤、天下为公

自强不息、厚德载物

求同存异、和而不同

思想源泉、精神动力

思维方式、行为方式

团结统一、治国理政

道德建设、文化自信

【课堂小结】

结 束 语

中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在,是中华民族的根和魂,要讲清楚中国是什么样的文明和什么样的国家,讲清楚中国人的宇宙观、天下观、社会观、道德观,展现中华文明的悠久历史和人文底蕴,促使世界读懂中国、读懂中国人民、读懂中国共产党、读懂中华民族。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享