选择性必修3第7课近代殖民活动和人口的跨地域转移 课件(共39张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修3第7课近代殖民活动和人口的跨地域转移 课件(共39张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 138.0MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 16:18:54 | ||

图片预览

文档简介

(共39张PPT)

第7课

近代殖民活动和人口的跨地域转移

选必三《文化交流与传播》 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

目录

殖民扩张与美洲族群的变化

【课标要求】

通过了解近代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

华工与美洲、大洋洲的开发

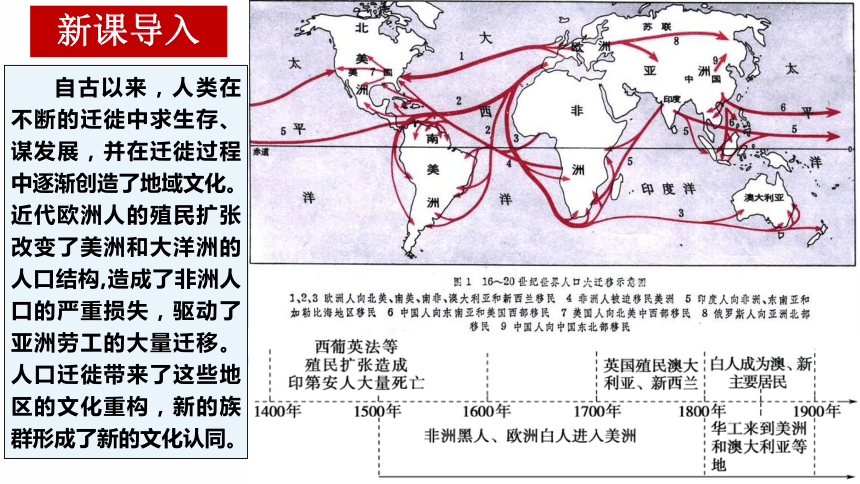

新课导入

自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并在迁徙过程中逐渐创造了地域文化。近代欧洲人的殖民扩张改变了美洲和大洋洲的人口结构,造成了非洲人口的严重损失,驱动了亚洲劳工的大量迁移。人口迁徙带来了这些地区的文化重构,新的族群形成了新的文化认同。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(一)欧洲的殖民扩张

1.近代殖民扩张的必然性

资本主义一经产生,就必定不断扩大市场交换的范围,深入并占有原来封闭的农本经济的阵地,无止境地向可能的向各个角落扩展。它突破地理的自然界限和国家疆域,最大限度地为销售其商品而开拓市场。在中古后期积累起来并得到改进的航海和造船技术,适应西欧新兴资产阶级的需要,为他们的海外扩张提供了必要手段。 ——吴于廑、齐世荣主编《世界史》

资本主义经济的开放性和扩张性;资产阶级的掠夺性(近代殖民扩张的本质原因)。航海和造船技术等科技的进步(殖民扩张的主要条件)。

2.近代殖民扩张的概况

1492 年,哥伦布到达美洲后。西班牙、葡萄牙、英国、法国等欧洲国家争相开始在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺

开辟新航路

哥伦布抵达美洲

知识链接

西方殖民扩张的三个阶段

早期殖民扩张 (14、15-18世纪) 18世纪后期-19世纪中期 的殖民扩张 19末20初

的殖民扩张

背景 ①新航路开辟 ②资本主义工场手工业发展 工业革命 第二次工业革命

主要国家 葡、西、荷、英、法等 英、俄、法、美等 英、法、美、德、俄、日等帝国主义国家

扩张地区 大多在非洲、美洲、亚洲的沿海地区 全球范围内扩张 全球范围内进一步扩张并不断深入内地

目的 掠夺财富、积累原始资本 争夺商品销售市场与原料产地 对外资本输出

扩张方式 公开殖民抢掠、欺诈贸易、种族灭绝、三角贸易、垄断商路 炮舰政策,强签不平等条约;商品倾销、掠夺原料 资本输出为主,划分势力范围,瓜分世界

影响 ①是一种公开的野蛮的强盗行径,推动欧洲资本原始积累及资本主义发展 ②给亚非拉国家带来灾难 ①推动工业资本主义发展 ②客观上促进亚非拉国家走上近代化道路 ①世界瓜分殆尽,资本主义世界体系最终形成;②亚非拉民族解放运动高涨

资本原始积累

商品输出

资本输出

殖民者的入侵改变了美洲的人口结构,形成了新的族群

在1492年被“发现”之前,美洲的印第安人创造了灿烂的玛雅文明、印加文明和阿兹特克文明。印第安人是美洲的原住民,是美洲的主人,也是美洲的最主要族群。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

1.族群概念:

在民族学中指地理上靠近,语言上相近,血统同源,文化同源的一些民族的集合体,也称族团。比如中华民族可分为华夏族群(汉族族群)、维吾尔族群、藏族族群、蒙古族群、回族族群等。

中华民族

民族:适用范围是各国之间(政治性)

朝鲜族族群

族群:适用范围是一定区域内(文化性)

开始买进非洲的黑人,作为奴隶在美洲种植园劳动

罪恶的

“三角贸易”

由此开始

人数锐减

种植园劳动力不足

新航路的开辟

欧洲殖民者在美洲屠杀、奴役印第安人

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

西、葡、英、法等欧洲国家在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺。屠杀、奴役以及欧洲的天花等传染病,造成印第安人大量死亡。

(1)印第安人数量锐减:

①原因:

②后果:

③影响:

材料 1600年到1800年间,约有100万的法国、英国、徳国、荷兰、爱尔兰及苏格兰的移民度过大西洋,来到北美洲,他们想方设法取代当地人,以获取经济利益。强占印第安人的土地建立种植园,屠杀和奴役他们,导致印第安人数锐减。西班牙征服者用最残酷的死刑和武力胁迫当地土著接受西班牙国王的统治,拒不服从者,立刻被屠杀。同时人口和动物的全球流动也导致了各种疾病的传播。欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘等疾病的病原体带到美洲,造成原住民大量死亡。

——杰里·本特利《新全球史》

中断原有社会发展进程,印第安文明遭到毁灭性打击。

16世纪的修道士卡萨斯关于西班牙殖民者屠杀印第安人的一段记载:

西班牙殖民者在登陆的岛屿上屠杀了无数印第安人,制造了巨大的灾难。他们掳掠印第安人的妻小,奴役蹂躏他们。整个岛屿全部被摧毁,一片荒凉。

——摘编自[西]卡萨斯煮,孙家堃译《西印度毁灭述略》

在欧洲人“发现新大陆”后的100年间,印第安人数量减少了90%—95%,最先被殖民的加勒比海一些岛屿上的印第安人甚至难觅踪影。在安第斯山地区的印第安人,印加帝国统治末期估计至少有900万人,殖民者入侵100多年后,减少到60万人。

西班牙殖民者血洗特诺奇蒂特兰城油画

概念解读

印第安人大屠杀

皮萨罗军队屠杀印加人

印第安人大屠杀是16—19世纪发生在美洲大陆的一场残暴的屠杀。西班牙、葡萄牙、美国等国,实行了一系列对印第安人的文化和种族灭绝政策,由于其导致了美洲印第安人的大灭绝,这些行为和政策被统称为印第安人大屠杀。

无论如何,美国政府在对待印第安人的手法和态度上,都必须被谴责。用印第安人的话说,美国从来没有遵守过他们对印第安人的承诺。在印第安人的土地问题上,美国政府确实是一个背信弃义的、无耻撒谎的政府。

①总统华盛顿:先从臀部往下剥皮,可以制作出高的长筒靴来。

②总统麦迪逊:只要上交一张成年印第安人的头皮就可以获得100美元(当时每天的工资大概25美分),妇女和小孩的价值50美元。

③总统林肯:颁布了《宅地法》,规定只要年满21岁的美国人向政府缴纳10美元,就可以在西部获得160英亩的土地。但真正获得土地所有权就需要将土地上的所有印第安人杀死。

④总统西奥多·罗斯福:只有死掉的印第安人才是好的印第安人。

“头皮政策”

“野牛政策”

“西进运动”

保留地制度

美国政府从印第安人部落原来拥有的土地中划出来供部落全体成员继续居住的那一部分土地,其边界确定,范围有限,印第安人不得随意离开,非印第安人也不允许擅自进入。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

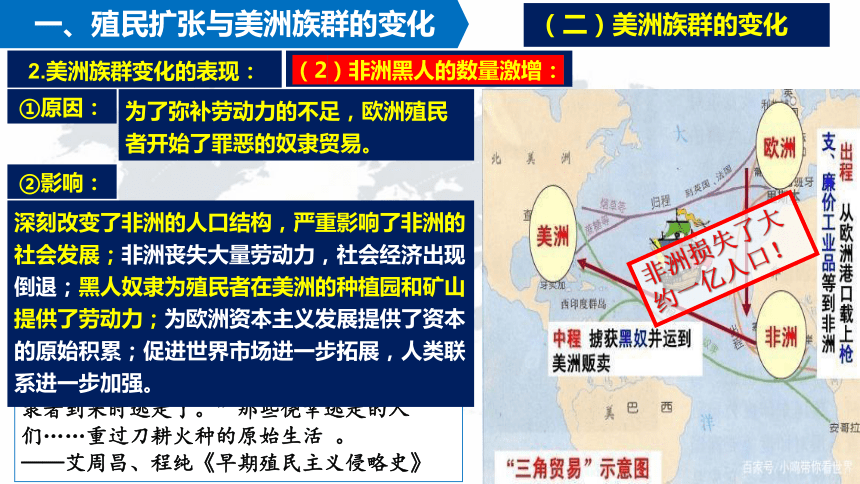

为了弥补劳动力的不足,欧洲殖民者开始了罪恶的奴隶贸易。

(2)非洲黑人的数量激增:

①原因:

②影响:

材料 在英国、西班牙和葡萄牙的殖民地,采矿业和种植园农业的发展对不熟练劳动力的需求大量增加。人们最初企图奴役美洲的印第安人,但是印第安人一般难以管理。这个问题在16世纪时由于非洲黑人的输入而得到解决。

材料 “非洲到处在流血……耕耘田地的人到哪里去了?他们被捉去当奴隶,或者在捕捉奴隶者到来时逃走了。”那些侥幸逃走的人们……重过刀耕火种的原始生活 。

——艾周昌、程纯《早期殖民主义侵略史》

深刻改变了非洲的人口结构,严重影响了非洲的社会发展;非洲丧失大量劳动力,社会经济出现倒退;黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供了劳动力;为欧洲资本主义发展提供了资本的原始积累;促进世界市场进一步拓展,人类联系进一步加强。

非洲损失了大约一亿人口!

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

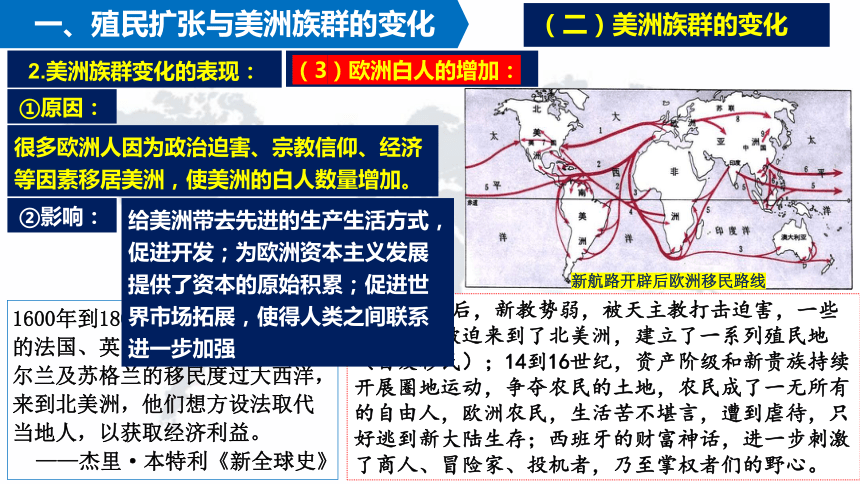

很多欧洲人因为政治迫害、宗教信仰、经济等因素移居美洲,使美洲的白人数量增加。

(3)欧洲白人的增加:

①原因:

②影响:

宗教改革后,新教势弱,被天主教打击迫害,一些新教徒们被迫来到了北美洲,建立了一系列殖民地(自发移民);14到16世纪,资产阶级和新贵族持续开展圈地运动,争夺农民的土地,农民成了一无所有的自由人,欧洲农民,生活苦不堪言,遭到虐待,只好逃到新大陆生存;西班牙的财富神话,进一步刺激了商人、冒险家、投机者,乃至掌权者们的野心。

新航路开辟后欧洲移民路线

1600年到1800年间,大约有100万的法国、英国、徳国、荷兰、爱尔兰及苏格兰的移民度过大西洋,来到北美洲,他们想方设法取代当地人,以获取经济利益。

——杰里·本特利《新全球史》

给美洲带去先进的生产生活方式,促进开发;为欧洲资本主义发展提供了资本的原始积累;促进世界市场拓展,使得人类之间联系进一步加强

知识拓展

英国移民北美的潮流

公元16世纪末到17世纪,英国的清教徒因不满当时英国国教,希望继续进行宗教改革运动,然而他们的举动遭到了反对与迫害。他们为了避难而选择前往“新大陆”。这批英国清教徒乘坐“五月花”号帆船,抵达了美洲大陆。结果因为风向和时差来到了一片未开发的地方,当地的印第安人向他们伸出了援助之手,给了他们很多必需品。按照宗教传统习俗,移民们规定了感谢上帝的日子(感恩节),并感谢印第安人的真诚帮助。

"五月花(May Flower)"号是英国3桅盖轮船,1620年,该船载欧洲102名躲避政治迫害的人由英国的普利茅斯出发,前往今天的马萨诸塞。

英国移民北美的潮流:

19世纪20年代-1842年

19世纪40年代-1854年

1879-1893年

(数量最大、持续时间最长)

英国血统在美国建立时占有最大比重。英国移民更多地从事他们在国内时期的相应工业,如采矿业中的领班、监工、经理和专家,甚至矿主。

移民原因、影响

移民原因:

①英国本土人口压力大,政局动荡,社会矛盾尖锐、经济出现困境;

②美国宽松的移民环境和就业待遇。

移民影响:

①为美国经济发展带来劳动力、资金和先进的技术、管理理念

②推动了美国工业革命的进程,促进了美国东西部地区的开发。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

白人、黑人、印第安人不断通婚杂居,

混血人种逐渐成为美洲大陆的主要居民。

(4)混血人种占主导

原因:

不同族群在美洲

来自欧洲和非洲的大规模迁移把南美洲从纯粹是蒙古种人的大陆改变成世界上种族成分最混杂的地区……如今,居住在美洲大陆的是多数的白种人与明显少数的黑种人、印第安人、印第安人与白人的混血儿以及黑白混血儿。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

因此地球上有两个欧洲,也有两个非洲:各据大西洋的两岸。美洲大陆上的欧洲人和非洲人,正是哥伦布大交换下最赤裸裸的结果。

——[美]克罗斯比《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

3.美洲族群变化的影响:

一方面是印第安人人口的崩溃,一方面是西班牙殖民者“铲除一种文化,如同路人随手折下路边一朵向日葵”,印第安人的文献被殖民者当作“魔鬼的作品”付之一炬。 ——摘编自易富贤《大国空巢》

西班牙人和葡萄牙人的征服带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样,他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣……印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的同时,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。 ——斯基德莫尔、史密斯《现代拉丁美洲》

新大陆在殖民和经济方面的发展,也自然地导致欧洲文化的移植。诚然,文化在移植过程中发生变化。文化不仅被采纳,也被改变。如今,加拿大、澳大利亚和美国与大不列颠并不完全相同,拉丁美洲也不是伊比利亚半岛的一个精确的复制品。然而,事实依旧是,语言基本上是相同的……宗教也是同样的…… 文学、学校、报纸、政体——所有这一切都有着可以追溯到英国、西班牙、法国和欧洲其他国家的根源。 -------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

①独立发展的原住民文化被中断;土著文化遭受到严重破坏。

②入侵带来了欧洲宗主国的文化在殖民地的传播;一定程度上保留了各个族群各具特色的文化(印第安人和非洲文化得以保存),出现了多元文化并存的局面。

③人口迁移带来文化交融,形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

知识拓展

美洲文化的特点:

“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”

——广场碑文

阿兹特克文化遗址

西班牙殖民者修建的教堂

现代化建筑

在墨西哥城三文化广场上,有三组不同文化不同时代的建筑:代表阿兹特克文化的金字塔大祭坛遗址,代表欧洲文化的16世纪西班牙殖民者修建的教堂,代表现代文化的墨西哥原外交部大楼。三者各具特色,对比鲜明,浓缩了墨西哥城600多年的沧桑历史与多彩文化,体现了墨西哥兼容并存的民族特征。

以宗主国文化为基础,融合欧洲白人文化、印第安文化和黑人文化的拉美文化认同逐渐形成,具有很强的混合性。体现了文化的融合。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

3.美洲族群变化的影响:

历史条件的差异,殖民政策的不同

原因:

构成:

欧洲人的发现不仅导致新的全球性的视野,还导致新的全球性种族分布,打破了1500年以前世界范围内的种族隔离。

——《全球通史》

北美(美国和加拿大):白人占据了人口的大多数。美国在19世纪中叶建立了所谓的保留地,幸存的印第安人被赶进保留地生活。

海地等西印度群岛国家:黑人人口占多数。

拉丁美洲:西班牙和葡萄牙殖民者没有禁止不同族群之间的通婚,混血人种成为拉丁美洲的最大族群,只有在秘鲁等少数国家印第安人相对较多,但也很少超过人口的半数。

美国:76.7%白人,12.3%黑人,1.5%印第安人。

牙买加:77%黑人,3%白人,15%黑白混血。海地: 95%黑人,1%白人,4%黑白混血。

秘鲁:36%印欧混血,19%白人,46%印第安人。

玻利维亚,34%印欧混血,15%白人,54%印第安人。

④美洲各国的人口结构:

美洲历史上与世隔绝

非洲与欧洲交流频繁

美洲在当时属于刚发现的新大陆,长期以来与亚欧大陆隔绝,殖民者的大肆屠杀,病毒的入侵,导致美洲原住民人口极大减少,殖民者不得不大量从外洲移民,从而导致美洲族群的变化。而非洲与欧洲在历史上军事、经济交流较为频繁,较少受殖民者携带病毒影响,殖民者在非洲虽也有屠杀行为,但没有美洲的规模大。

三角贸易中美洲是输入方,非洲是输出方

新航路开辟后的三角贸易,美洲属于人口输入方,非洲属于输出方,数亿的非洲劳动力被卖到美洲,极大影响了美洲族群,而非洲虽然损失了巨额人口,但族群没有发生大的变化。

殖民者移民美洲而不是非洲

美洲的环境较非洲更加优越,西方殖民者大量移民定居于美洲,并建立政权,如美国,这也影响了美洲族群。

知识拓展

美洲出现族群的巨大变化,而非洲为什么没有?

美国文化大熔炉,

形成新的美利坚民族;

拉美文化大拼盘,未形成统一国家和民族;

马克思说过一段耐人寻味的话:“当我们把自己的目光从资产阶级文明的故乡转向殖民地的时候,资产阶级文明的极端虚伪和它的野蛮本性就赤裸裸地呈现在我们面前,因为它在故乡还装出一副很有体面的样子,而一到殖民地它就丝毫不加掩饰了。”

知识拓展

移民给美洲带来的机遇与挑战

机遇:美洲印第安文明比较落后(约青铜器时代),容易被欧洲先进的工业文明征服;移民利于开发美洲丰富的资源;欧、亚、非、美洲文明等在美洲交流、交融,美洲出现新族群、新文化,但仍以欧洲文明为主导;

挑战:面临复杂的种族和种族歧视问题;

1940年,一个巴西日裔妇女和她的孩子在果园里工作

拉丁美洲的日本移民

19世纪末,拉丁美洲很多国家鼓励外国移民进入。日本地少人多,很多人想移民拉丁美洲改变命运。当时,日本流传着这 样的说法:“在地球另一端的秘鲁,遍地都是黄金。”许多日本人移民墨西哥、 秘鲁、阿根廷等国家。其中,秘鲁的日本移民人数较多。他们在秘鲁社会生活中发挥了日益重要的作用,他们的后裔有的甚至成为总统。

秘鲁总统藤森(1990-2000),拥有秘鲁和日本双重国籍。现年75岁的藤森现在秘鲁警察总部监狱服刑(25年监禁)。

历史纵横

拉丁美洲的日本移民

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

1.大洋洲简介

大洋洲是世界上最小的一个洲;除南极洲外,是世界上人口最少的一个洲,位于太平洋中部和中南部的赤道南北广大海域中,在亚洲和南极洲之间,西邻印度洋,东临太平洋,并与南北美洲遥遥相对。考古发现,3万年前,澳大利亚就有人类居住。英国人到来前,处于原始社会,社会发展程度低。Australia一词,原意为“南方的大陆”,由拉丁文terraaustralis(南方的土地)变化而来。欧洲人在17世纪发现这块大陆时,误以为是一块直通南极的陆地,故取名“澳大利亚”。澳大利亚是典型的移民国家,被社会学家喻为“民族的拼盘”。澳大利亚最早的原住民如今不及总人口的1%。现在的多数澳大利亚人的祖先是19、20世纪的英国移民。

在大洋洲,据20世纪70年代统计,澳大利亚的英格兰人和爱尔兰人的后裔占82%,原住民只占微不足道的0.01%;新西兰的原住民毛利人占9%,英国(包括英格兰和爱尔兰)人后裔占近80%。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

2.英国在大洋洲的殖民活动

詹姆斯·库克

(1)18世纪中后期,英国殖民者来到澳大利亚和新西兰等地。最初,英国将澳大利亚作为流放罪犯的场所。

(2)19世纪时,随着工业革命的开展,对原材料需求的增加,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。

(3)1851年,人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。(开采金矿)

18世纪60年代,为扩大英帝国的版图,政府派海军军官库克寻找传说中的南方大陆。1770年4月,英国航海家詹姆斯·库克“发现”了澳大利亚,宣布这一“无主”大陆为英国所有。

美国独立战争后英国失败,不能在北美关押罪犯,经过长期考虑和选择,英国议会通过法案,将澳大利亚作为流放地,关押英国罪犯。

1788年1月26日,首批英国罪犯被流放到澳大利亚东南部的新南威尔士。这一天,后来被称为“澳大利亚日”,至今仍作为国庆日加以庆祝,但是,对澳洲土著人来说,这一天意味着悲惨命运的开始。

19世纪中期,英国采取移民拓殖政策,使澳大利亚成为自己工业的附庸。大量的英国移民涌向澳大利亚,英国从澳大利正获取大量黄金、羊毛等財富。

材料 1830年,世界上唯一的一次把整个人种彻底灭绝的是发生在塔斯马尼亚。4000多名土著被5000人组成的白人搜捕队四处追杀,最后只剩下200多人被押送到附近的弗林德斯岛,他们在恶劣的自然条件下不断死亡。1847年,残存的40人只剩下16人被送回塔斯马尼亚。30年后,塔斯马尼亚人在地球上绝种。

——刘晓燕《澳大利亚土著人:历史变迁与发展》

欧美殖民统治建立后,改变了大洋洲居民的民族构成,现在人口的绝大部分是欧洲移民及其后裔,主要是英国移民;大洋洲的土著人(棕色人种),有的已经灭绝,如马里亚纳群岛的查莫罗人、塔斯马尼亚人。土著居民的幸存者,多被驱逐,赶至荒芜地区。

3.大洋洲族群的改变

①时间:

②原因:

③表现:

④影响:

18世纪中后期英国殖民者来到后

英国在大洋洲的殖民活动导致当地人口的替代性变化。

殖民扩张的加剧(屠杀、传染病、牧场、采矿),欧洲移民(流放罪犯、从事经济活动)

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

澳大利亚等地的原住民遭到驱赶和屠杀,人口数量锐减。澳大利亚,英国人到来之前原住民人口达75万人,1901 年只剩下9万多人。新西兰,18 世纪原住民有 25万人,19 世纪中叶只剩下5万多人。越来越多的英国人和欧洲其他国家的人来到澳大利亚和新西兰。到19世纪中叶白人已经成为当地的主要居民。

白人

原住民

4.文化影响:

西方文明随移民进入澳大利亚、新西兰等地区,对这一地区的文明构成产生了极大的影响,表现为西方文明的全面移植,以及移植后在大洋洲的本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

欧洲文化成为当地文化的主流。

1803年,英国殖民者开始向澳大利亚附近的塔斯马尼亚岛移民。英国人登陆之后,像猎杀动物一样大肆屠杀当地人。当时岛上有原住民四五千人。到1830年,当地原住民只有不到300人。几十年内绝大多数当地土著人被消灭。为了保证族群不灭绝,剩下的塔斯马尼亚土著与殖民者谈判,他们离开故土,去了弗林德斯岛。1876年,最后一名塔斯马尼亚原住民女子特鲁加尼尼去世;她生于1803年,一生跨越了其民族被灭绝的整个时期。她死前恳求不要解剖她的尸体,但连这一可怜的请求也得不到满足,并且死后2年还被挖出来,放到霍巴特博物馆里展览了72年。身上贴的标签写着:最后一个塔斯马尼亚纯种土著。直到1976年才如其遗嘱所愿,遗骸火化并洒向大海。

最后一个塔斯马尼亚纯种土著特鲁加尼尼

大洋洲和塔斯马尼亚岛

合作探究

英国移民澳大利亚的特点,

移民大洋洲的机遇与挑战。

大洋洲文化特点

独立发展的原住民文化被中断;形成新的文化认同,以欧洲文化为主导、多元文化并存。

特点:持续时间长;种族灭绝;经济掠夺;移植英国的生产方式和文化,形成英国文化主导的多元文化社会;

机遇:工业革命推动,开发丰富的矿产资源;

挑战:种族灭绝政策使原居民几乎消失;

新西兰土著毛利人

1890年,澳大利亚一群土著脖子上带有铁链

1.概念----华工:

也被称为 “猪仔”,泛指于晚晴时,前赴海外工作的华人劳工以至苦力,如东南亚、美国、加拿大及澳洲,甚至是远至古巴和秘鲁等国家,进行艰苦的劳动工作。形成了苦力贸易。葡萄牙、英国、美国等国殖民者往往强迫这些出国的劳工签署契约,以未来若干年的工资支付运输费用,获取巨额利润,这些劳工称为契约华工。

三、华工与美洲、大洋洲的开发

2.清代华工出国的两个阶段:

①鸦片战争前,主要是自愿结伙出洋谋生,大多分布在东南亚,人数较少;

②从鸦片战争到清末,几乎全是被西方殖民主义者拐掠、贩卖的契约华工,分布在世界各地。19世纪去东南亚的华工,累计至少在七百万以上,人数估计10倍于前一阶段。

3.苦力贸易的背景:

三、华工与美洲、大洋洲的开发

材料:当时有个名叫奥基利的人写道:“我在一家公司航船上见到即将送到市场上拍卖的900名华工,他们将使该公司获得45万美元,而该公司在他们身上的花费不到5万美元,即使在买卖黑奴全盛时代也没人能赚这么多钱。”外国商人在各通商口岸设立代理机构和移民公司,由自称的雇主或者投机商经营,提供所需的劳工,他们在此中间抽取佣金。而语言的障碍迫使他们与中国当地的人贩子,即通常所说的“苦力掮客”或“客头”紧紧勾结在一起。中外恶商的勾结致使苦力贸易真正成规模地在中国兴起,不计其数的中国人被拐骗至世界各地充当苦力。待第二次鸦片战争之后华工出国被列强政府条约式的“合法化”后,这些人贩子对华工的掳掠则更加猖狂了。

——王富盛《论近代中国苦力贸易兴起之原因》

材料:从雍正二年到光绪十三年 ( 1724—1887) 的 163 年间,广东人口从 400 多万猛增到 2970 多万,增幅达近 6 倍之剧。庞大的人口压力在日益剧烈的土地兼并之下,不断地游离出过剩的贫困人口,西方工业品的涌入又打击了珠江三角洲的手工业……“以昔一人之衣食,而今供二十人焉。以昔居一人之庐舍,而今居二十人焉。故凡山之坡,水之浒,暨海中沙田,江中洲畔,均已垦殖无余。”

——姚远《清末民初广东、江苏海外移民比较研究》

①生活所迫:社会动荡、矛盾尖锐;东南沿海地少人多的矛盾;

②外国资本主义入侵,中国小农经济逐渐解体,大批农业和手工业者破产,许多人迫于生计沦为廉价劳动力。

③中外恶商的勾结;世界市场的逐步形成,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

④两次鸦片战争后,清政府被迫允许列强招募华工出国。(《北京条约》允许华工出国)

⑤被诱骗、绑架;“下南洋”谋生的传统;海外打工养家的需要;美国淘金热的吸引;吃苦耐劳的体质

⑥19世纪初,随着工业革命和自由贸易的发展,英美等国开始陆续颁布禁止奴隶贸易法令,黑奴贸易受到限制,美洲、大洋洲等地需要新的大量廉价劳动力。

2007年3月26日,废除黑奴贸易200周年之际,联合国副秘书长米吉罗(左一)为奴隶贸易受害者默哀。

1889-1890年的布鲁塞尔会议通过了禁止黑人奴隶贸易的总决议书,标志着黑人奴隶贸易在世界范围内基本结束。

知识链接

黑奴贸易的废除

材料:除了道德和政治因素外,经济力量也是使奴隶制和奴隶贸易寿终正寝的因素……随着时间推移,奴隶劳动力的价格一直没有降下来,而随时可能出现的叛乱使奴隶主不得不保持耗资巨大的武装力量。即使没有反抗,奴隶们也消极怠工,奴隶主还必须照管他的生活……1807年,英国议会通过了《废除奴隶贸易法案》……1833年,美国总统托马斯·杰斐逊签署法令废除奴隶贩卖。此后,其他国家纷纷效仿,制定法律废除奴隶制。长达400年之久罪恶的跨大西洋奴隶贩卖活动宣告终结。

——摘编自【美】杰里 本特利《新全球史》

黑奴贸易被废止的原因:

①黑人奴隶不断起义,废奴运动兴起;打击了黑人奴隶制度;

②工业革命的进行,自由贸易取代垄断贸易,商品输出成为主要手段;黑奴贸易无利可图;

③启蒙思想的影响,欧洲各国国内的自由平等思想得到进一步传播,对黑奴贸易的道德谴责日益增强。

④英美等国陆续颁布禁止奴隶贸易的法令。

马克思说:资本来到这个世界,从头到脚,每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西。

苦力贸易 黑奴贸易

不同 阶段 萌芽:16世纪初; 兴起18世纪末19世纪初; 猖獗期:19世纪三四十年代 萌芽:16世纪初;

开始走向衰落:18世纪末19世纪初;

废除:19世纪三四十年代

形式 签订契约,具有合法性 走私、掠夺,非法血腥

规模 损失1000万劳动力 损失2.1亿人口

影响 并未造成中国劳动力不足,没有给中国人口造成太大影响 给非洲造成灾难性影响

相同 都是世界近代史上,西方国家对落后国家和地区的人口掠夺;都被拐骗,被强迫出洋;都在贩运中和目的地遭受苦难;都用汗水推动了当地资本主义发展;都给无数家庭造成不幸;殖民者都获取高额利润;历史悠久,持续时间长。 知识拓展

中国苦力贸易与黑奴贸易比较

4.华工在海外的贡献

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)对美洲的开发:

美国、拉丁美洲

①美国:华工是加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所的主要劳动力。清朝中后期,洋人骗取大量廉价劳动力赴美国旧金山。

参与修筑中央太平洋铁路的华工

太平洋铁路

旧金山中华街

19世纪后期,大量华工参与修筑美国太平洋铁路,这条贯穿美国东西部的铁路被认为是该国建国初期最为重要的工程之一。大约1.5万华人参与了工程建设,因为工作条件艰险,大约有4000多华工在施工中丧生。有人说,太平洋铁路每一公里的枕木下,都有一个中国劳工的亡魂。“我们建造了铁路,铁路成就了美国。”太平洋铁路通车盛典上没有华工身影,主持人只字不提华工的贡献。他们后来因此被称为“沉默的道钉”。

4.华工在海外的贡献

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)对美洲的开发:

美国、拉丁美洲

②拉丁美洲:加勒比群岛、秘鲁以及古巴等地,也有成千上万的华工。

①19世纪中叶,大量华工来到澳大利亚开采金矿。到1858年,华工人数已超过4万。②在大洋洲的一些岛屿上,华工在种植园和矿山辛勤劳动,促进了这些地方的开发。

(2)对大洋洲的开发:

带着脚镣在秘鲁甘蔗园劳作的华工

秘鲁华工老照片

秘鲁鸟粪岛的华工

华人在悉尼和墨尔本从事种菜业

“新金山”淘金的华工

5.评价华工出国

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)影响:

①留下来的华工由于相同的文化和生活习惯,往往愿意居住在一起,在各地形成了一个个唐人街。他们保留和传播着中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

唐人街也被称为华埠或中国城(Chinatown),是华人在其他国家城市地区聚居的地区。唐人街的形成,是因为华人移居海外,成为当地的少数族群,在面对新环境需要同舟共济,便群居在一个地带,故此多数唐人街是华侨历史的一种见证。

美国费城的唐人街

美国旧金山的唐人街

澳大利亚悉尼的唐人街

加拿大渥太华的唐人街

伦敦的唐人街

5.评价华工出国

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)影响:

②近代数百万的华工被掠夺出国,他们大多在海外诸国过着暗无天日的奴隶生活,健康和生命受到极大的摧残,是中华民族的灾难和血泪史。

其载运出洋也,数百人闭置一舱,昏闷而死者已三之一。抵埠以后,饥饿、疾病、鞭翁而死者又三之一。仅延喘者不及一成。

——陈炽:《续富国策》

闻各工每日晨起以铁链锁牵就役,晌食不过面包一块,香蕉二枚,日晚牵归,监以黑奴,稍怠则鞭棒交下,击死勿论。——郑观应在《盛世危言》

人们常常认为非洲黑奴的命运很悲惨,却不知道在秘鲁鸟粪岛,非洲黑奴充当的是中国劳工的监工。沉重的劳动和严厉的惩罚,让很多远离故土的劳工感到痛不欲生、生不如死。鸟粪岛上的中国苦力死亡率是如此之高,以至于1869年运来的4000名华工全部葬身于此。

5.评价华工出国

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(2)近代中国海外移民的特点:

①主要包含契约华工和因生计所迫出国的两类华工,名义上是自愿的,形式上是合法的,事实上大多数是被西方殖民主义者拐掠、贩卖的。

②始于鸦片战争后,并在第二次鸦片战争中及战后达到高湖,延续时间长;华工分布的地域广,遍及世界各地。

③从事苦力劳动;生存环境恶劣;无人身自由;工作强度大;死亡率高;受到不公正待遇。

(3)华工出国实质:

聚集在船上的华工

是非洲奴隶贸易在亚洲的继续和翻版。

郑观应指出:苦力贸易“名为招工,实与贩奴无异”。国外学者杜冯·克拉夫·科比特也承认,“在中国招募苦力和在非洲买卖黑人除了一点之外,其他方面完全相同。这一点就是苦力多一道在契约上签字的手续。”

历史纵横

“下南洋”

明清到民国时期,中国东南沿海特别是广东、福建一带的民众为了谋生,漂洋过海前往东南亚各地,甚至远到印度洋一带。这一现象被称为“下南洋”。西方列强统治南洋区域时期引诱华人前去开发。中国人在当地有的经商,有的从事农业或手工业,促进了当地经济的发展,也传播了中华文化。

历史纵横

近代华侨、华工的贡献

材料:近代中国海外移民的总数为1500万人左右,期中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862——1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。

——摘编自曹树基《中国移民史》

材料:“此次推翻帝制,各埠华侨既捐巨资以为军费,而回国效命决死,以为党军模范者复踵相接”“华侨是革命之母” ——孙中山《1916年致海外革命同志书》

材料:宋庆龄在抗日期间曾指出:“海外各地的华侨,在其居留地政府统治下,久已深切体会到被压迫民族之待遇与痛苦,所以,更加能够了解祖国之兴衰存亡,关系与华侨之福利更大,俱有国家观念,勇于抗战救国。”

①近代华侨投资办厂,促进中国民族资本主义的发展。

②一些华人华侨曾积极支持辛亥革命和中华民族抗日战争事业。

材料:他们一方面将中国传统文化、生活习俗以及宗教信仰带入欧美及东南亚诸国。另一方面华侨也将所在国的先进政治制度、经济制度、思想文化等带回中国,在中国近代化的进程中自觉或不自觉地起到传播者,甚至领导者的作用。

材料:一战期间,中国派遣至英法的华工约有14万人之多。华工一到欧洲,就立即被划拨到各处,他们不仅在重工企业、港口码头等地从事最艰苦、最繁重的劳动,而且还身处战争前线,负责挖战壕、就伤病、送给养甚至直接参战,有近2万人死于战火或疾病。

——摘编自王平贞等《一战百年:华工赴欧启示录》

④第一次世界大战期间,大量华工为英法两国在西线战场的胜利提供了重要的后勤保障。帮助协约国取得胜利,有利提高中国国际地位。

③对近代中西经济文化交流作出巨大贡献

材料:“150年前拿着简陋的工具,在崇山峻岭和绝壁深谷中逢山开路、遇水搭桥,以血肉之躯铺就了通往美国西部的战略大通道,创造了当时的工程奇迹,带动了美国西部大开发,成为旅美侨胞奋斗、进取、奉献精神的一座丰碑。”

⑤促进了当地的经济建设和发展,对迁入国家的经济、文化、政治和社会诸方面的贡献和影响,已为举世公认。

时间 1500~1850年 1850~1945年 1945~2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移 数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947万,1985~1990年年增长率为2.59%

史料 15世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人已占领美洲大陆近三分之一的土地,移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。在伊比利亚人移入美洲之际,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16-17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆贩卖黑人,运入美洲供奴役。16-17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17-18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。18-19世纪,英国人、爱尔兰人大举移入澳大利亚、新西兰,最后使澳大利亚、新西兰成为以白人为主的国家。发韧于地理大发现时代,迁徙久远的大移民,包括自愿移民和强迫移民,深刻地改变了美洲、澳洲、北亚、南非的人种、民族结构,同时也影响了整个世界,客观上推进了全世界的物质和人文大交流,促进了民族和文化的交融。 ——摘编自张箭《地理大发现研究》

人口迁徙知识小结(原因、特点、影响、认识)

原因:新航路开辟和欧洲国家殖民扩张;三角贸易;工业革命的推动;

特点:

二战前:①从宗主国向殖民地和附属国迁移;②从发达地区向欠发达地区迁移;③从旧大路向新大陆迁移;④数量不断增加,规模不断扩大,自愿移民和强迫移民相结合。

二战后:①规模更大,时间更长。②自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫的移民基本停止。

影响:改变了人种和民族结构,形成了新的族群;引起了文化重构,形成了新的文化认同;推进了世界的物质和人文交流;促进了不同民族和文化的交融;使世界连成一个整体。

认识:①尊重文化的多样性、民族性;提倡文化交流、互鉴、共存

②世界文化是多元的,在碰撞和冲突的过程中实现不同文化之间的彼此交融和相互提升,从而使世界文化在新的基础上多元共存、繁荣发展。

文化重构,顾名思义,文化的重新构建。即对于已有某个文化现象的再加工,再创造。也是人们对于已有的文化现象再次认知。

文化认同,就是指对人们之间或个人同群体之间的共同文化的确认,使用相同的文化符号、遵循共同的文化理念、秉承共有的思维模式和行为规范,是文化认同的依据。

文化认同 ,是人的社会属性的表现形式。

地区

近代人口转移 概况 人群 时间 背景 方向 目的 影响

欧洲移民 15C末16C初 新航路开辟; 殖民扩张 美洲、 大洋洲 掠夺财富 改变了美洲、大洋洲的人口结构;在北美和大洋洲,白人成为主要居民。形成欧洲文化占主导、融合各种文化的新文化。新的族群——白人、黑人、印第安人以及他们的混血后代成为美洲大陆的主要居民;形成新的民族国家美国。

非洲 16C 欧洲殖民扩张,贩卖黑奴 美洲 弥补美洲劳动力不足 非洲丧失大量劳动力,深刻改变非洲的人口结构,严重影响非洲的社会发展

华工 19C中 黑奴贸易受限;工业革命,殖民者需要新的廉价劳动力 美洲、 大洋洲 解决因黑奴贸易受限所带来的劳动力问题 中国劳工辛勤劳动,促进美洲和大洋洲的开发;促进中华文化传播

人口转移特点 原因 新航路开辟后,受到欧洲殖民扩张的影响,世界各地联系不断加强,世界市场逐步形成 方向 从宗主国向殖民地和附属地迁移;从旧大陆向新大陆迁移;主要是迁往美洲和大洋洲 方式 欧洲的移民大部分是主动的,非洲和亚洲移民多是被迫的 规模 数量不断增加;范围不断扩大 影响 引起迁入地人口结构的变化,形成新的族群,新族群带来新文化认同;促进迁入地发展 小 结

近代殖民活动和人口的跨地域转移

殖民扩张与美洲族群的变化

英国的殖民活动与大西洋人口结构的改变

华工与美洲、大洋洲的开发

原因:黑奴减少、华工增多

方式:契约华工、为生计出国类华工

开发:美洲、大洋洲

影响:唐人街、中华文化

原因:早期殖民扩张

方式:三部曲

影响:交融、人口结构变化

原因:新航路开辟

表现:土著减少、欧洲人黑人混血人种增加

影响:文化毁灭与融合、人口结构变化

课堂小结

殖民扩张

人口迁徙

族群、人口结构变化

文化认同

文化融合

文化冲突

习近平:“世界上没有两片完全相同的树叶,也没有完全相同的历史文化和社会制度。……各国历史文化和社会制度差异自古就存在,是人类文明的内在属性。……差异并不可怕,可怕的是傲慢、偏见、仇视,可怕的是想把人类文明分为三六九等,可怕的是把自己的历史文化和社会制度强加给他人。各国应该在相互尊重、求同存异基础上实现和平共处,促进各国交流互鉴,为人类文明发展进步注入动力。”

尊重差异

求同存异

第7课

近代殖民活动和人口的跨地域转移

选必三《文化交流与传播》 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

目录

殖民扩张与美洲族群的变化

【课标要求】

通过了解近代历史上跨洲、跨国家、跨地区不同规模的人口迁徙,以及移民所面临的机遇与挑战,认识在迁徙与融入当地社会过程中出现的文化认同。

英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

华工与美洲、大洋洲的开发

新课导入

自古以来,人类在不断的迁徙中求生存、谋发展,并在迁徙过程中逐渐创造了地域文化。近代欧洲人的殖民扩张改变了美洲和大洋洲的人口结构,造成了非洲人口的严重损失,驱动了亚洲劳工的大量迁移。人口迁徙带来了这些地区的文化重构,新的族群形成了新的文化认同。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(一)欧洲的殖民扩张

1.近代殖民扩张的必然性

资本主义一经产生,就必定不断扩大市场交换的范围,深入并占有原来封闭的农本经济的阵地,无止境地向可能的向各个角落扩展。它突破地理的自然界限和国家疆域,最大限度地为销售其商品而开拓市场。在中古后期积累起来并得到改进的航海和造船技术,适应西欧新兴资产阶级的需要,为他们的海外扩张提供了必要手段。 ——吴于廑、齐世荣主编《世界史》

资本主义经济的开放性和扩张性;资产阶级的掠夺性(近代殖民扩张的本质原因)。航海和造船技术等科技的进步(殖民扩张的主要条件)。

2.近代殖民扩张的概况

1492 年,哥伦布到达美洲后。西班牙、葡萄牙、英国、法国等欧洲国家争相开始在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺

开辟新航路

哥伦布抵达美洲

知识链接

西方殖民扩张的三个阶段

早期殖民扩张 (14、15-18世纪) 18世纪后期-19世纪中期 的殖民扩张 19末20初

的殖民扩张

背景 ①新航路开辟 ②资本主义工场手工业发展 工业革命 第二次工业革命

主要国家 葡、西、荷、英、法等 英、俄、法、美等 英、法、美、德、俄、日等帝国主义国家

扩张地区 大多在非洲、美洲、亚洲的沿海地区 全球范围内扩张 全球范围内进一步扩张并不断深入内地

目的 掠夺财富、积累原始资本 争夺商品销售市场与原料产地 对外资本输出

扩张方式 公开殖民抢掠、欺诈贸易、种族灭绝、三角贸易、垄断商路 炮舰政策,强签不平等条约;商品倾销、掠夺原料 资本输出为主,划分势力范围,瓜分世界

影响 ①是一种公开的野蛮的强盗行径,推动欧洲资本原始积累及资本主义发展 ②给亚非拉国家带来灾难 ①推动工业资本主义发展 ②客观上促进亚非拉国家走上近代化道路 ①世界瓜分殆尽,资本主义世界体系最终形成;②亚非拉民族解放运动高涨

资本原始积累

商品输出

资本输出

殖民者的入侵改变了美洲的人口结构,形成了新的族群

在1492年被“发现”之前,美洲的印第安人创造了灿烂的玛雅文明、印加文明和阿兹特克文明。印第安人是美洲的原住民,是美洲的主人,也是美洲的最主要族群。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

1.族群概念:

在民族学中指地理上靠近,语言上相近,血统同源,文化同源的一些民族的集合体,也称族团。比如中华民族可分为华夏族群(汉族族群)、维吾尔族群、藏族族群、蒙古族群、回族族群等。

中华民族

民族:适用范围是各国之间(政治性)

朝鲜族族群

族群:适用范围是一定区域内(文化性)

开始买进非洲的黑人,作为奴隶在美洲种植园劳动

罪恶的

“三角贸易”

由此开始

人数锐减

种植园劳动力不足

新航路的开辟

欧洲殖民者在美洲屠杀、奴役印第安人

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

西、葡、英、法等欧洲国家在美洲进行疯狂的殖民扩张和掠夺。屠杀、奴役以及欧洲的天花等传染病,造成印第安人大量死亡。

(1)印第安人数量锐减:

①原因:

②后果:

③影响:

材料 1600年到1800年间,约有100万的法国、英国、徳国、荷兰、爱尔兰及苏格兰的移民度过大西洋,来到北美洲,他们想方设法取代当地人,以获取经济利益。强占印第安人的土地建立种植园,屠杀和奴役他们,导致印第安人数锐减。西班牙征服者用最残酷的死刑和武力胁迫当地土著接受西班牙国王的统治,拒不服从者,立刻被屠杀。同时人口和动物的全球流动也导致了各种疾病的传播。欧洲人将天花、麻疹、白喉、水痘等疾病的病原体带到美洲,造成原住民大量死亡。

——杰里·本特利《新全球史》

中断原有社会发展进程,印第安文明遭到毁灭性打击。

16世纪的修道士卡萨斯关于西班牙殖民者屠杀印第安人的一段记载:

西班牙殖民者在登陆的岛屿上屠杀了无数印第安人,制造了巨大的灾难。他们掳掠印第安人的妻小,奴役蹂躏他们。整个岛屿全部被摧毁,一片荒凉。

——摘编自[西]卡萨斯煮,孙家堃译《西印度毁灭述略》

在欧洲人“发现新大陆”后的100年间,印第安人数量减少了90%—95%,最先被殖民的加勒比海一些岛屿上的印第安人甚至难觅踪影。在安第斯山地区的印第安人,印加帝国统治末期估计至少有900万人,殖民者入侵100多年后,减少到60万人。

西班牙殖民者血洗特诺奇蒂特兰城油画

概念解读

印第安人大屠杀

皮萨罗军队屠杀印加人

印第安人大屠杀是16—19世纪发生在美洲大陆的一场残暴的屠杀。西班牙、葡萄牙、美国等国,实行了一系列对印第安人的文化和种族灭绝政策,由于其导致了美洲印第安人的大灭绝,这些行为和政策被统称为印第安人大屠杀。

无论如何,美国政府在对待印第安人的手法和态度上,都必须被谴责。用印第安人的话说,美国从来没有遵守过他们对印第安人的承诺。在印第安人的土地问题上,美国政府确实是一个背信弃义的、无耻撒谎的政府。

①总统华盛顿:先从臀部往下剥皮,可以制作出高的长筒靴来。

②总统麦迪逊:只要上交一张成年印第安人的头皮就可以获得100美元(当时每天的工资大概25美分),妇女和小孩的价值50美元。

③总统林肯:颁布了《宅地法》,规定只要年满21岁的美国人向政府缴纳10美元,就可以在西部获得160英亩的土地。但真正获得土地所有权就需要将土地上的所有印第安人杀死。

④总统西奥多·罗斯福:只有死掉的印第安人才是好的印第安人。

“头皮政策”

“野牛政策”

“西进运动”

保留地制度

美国政府从印第安人部落原来拥有的土地中划出来供部落全体成员继续居住的那一部分土地,其边界确定,范围有限,印第安人不得随意离开,非印第安人也不允许擅自进入。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

为了弥补劳动力的不足,欧洲殖民者开始了罪恶的奴隶贸易。

(2)非洲黑人的数量激增:

①原因:

②影响:

材料 在英国、西班牙和葡萄牙的殖民地,采矿业和种植园农业的发展对不熟练劳动力的需求大量增加。人们最初企图奴役美洲的印第安人,但是印第安人一般难以管理。这个问题在16世纪时由于非洲黑人的输入而得到解决。

材料 “非洲到处在流血……耕耘田地的人到哪里去了?他们被捉去当奴隶,或者在捕捉奴隶者到来时逃走了。”那些侥幸逃走的人们……重过刀耕火种的原始生活 。

——艾周昌、程纯《早期殖民主义侵略史》

深刻改变了非洲的人口结构,严重影响了非洲的社会发展;非洲丧失大量劳动力,社会经济出现倒退;黑人奴隶为殖民者在美洲的种植园和矿山提供了劳动力;为欧洲资本主义发展提供了资本的原始积累;促进世界市场进一步拓展,人类联系进一步加强。

非洲损失了大约一亿人口!

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

很多欧洲人因为政治迫害、宗教信仰、经济等因素移居美洲,使美洲的白人数量增加。

(3)欧洲白人的增加:

①原因:

②影响:

宗教改革后,新教势弱,被天主教打击迫害,一些新教徒们被迫来到了北美洲,建立了一系列殖民地(自发移民);14到16世纪,资产阶级和新贵族持续开展圈地运动,争夺农民的土地,农民成了一无所有的自由人,欧洲农民,生活苦不堪言,遭到虐待,只好逃到新大陆生存;西班牙的财富神话,进一步刺激了商人、冒险家、投机者,乃至掌权者们的野心。

新航路开辟后欧洲移民路线

1600年到1800年间,大约有100万的法国、英国、徳国、荷兰、爱尔兰及苏格兰的移民度过大西洋,来到北美洲,他们想方设法取代当地人,以获取经济利益。

——杰里·本特利《新全球史》

给美洲带去先进的生产生活方式,促进开发;为欧洲资本主义发展提供了资本的原始积累;促进世界市场拓展,使得人类之间联系进一步加强

知识拓展

英国移民北美的潮流

公元16世纪末到17世纪,英国的清教徒因不满当时英国国教,希望继续进行宗教改革运动,然而他们的举动遭到了反对与迫害。他们为了避难而选择前往“新大陆”。这批英国清教徒乘坐“五月花”号帆船,抵达了美洲大陆。结果因为风向和时差来到了一片未开发的地方,当地的印第安人向他们伸出了援助之手,给了他们很多必需品。按照宗教传统习俗,移民们规定了感谢上帝的日子(感恩节),并感谢印第安人的真诚帮助。

"五月花(May Flower)"号是英国3桅盖轮船,1620年,该船载欧洲102名躲避政治迫害的人由英国的普利茅斯出发,前往今天的马萨诸塞。

英国移民北美的潮流:

19世纪20年代-1842年

19世纪40年代-1854年

1879-1893年

(数量最大、持续时间最长)

英国血统在美国建立时占有最大比重。英国移民更多地从事他们在国内时期的相应工业,如采矿业中的领班、监工、经理和专家,甚至矿主。

移民原因、影响

移民原因:

①英国本土人口压力大,政局动荡,社会矛盾尖锐、经济出现困境;

②美国宽松的移民环境和就业待遇。

移民影响:

①为美国经济发展带来劳动力、资金和先进的技术、管理理念

②推动了美国工业革命的进程,促进了美国东西部地区的开发。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

2.美洲族群变化的表现:

白人、黑人、印第安人不断通婚杂居,

混血人种逐渐成为美洲大陆的主要居民。

(4)混血人种占主导

原因:

不同族群在美洲

来自欧洲和非洲的大规模迁移把南美洲从纯粹是蒙古种人的大陆改变成世界上种族成分最混杂的地区……如今,居住在美洲大陆的是多数的白种人与明显少数的黑种人、印第安人、印第安人与白人的混血儿以及黑白混血儿。

——摘编自斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

因此地球上有两个欧洲,也有两个非洲:各据大西洋的两岸。美洲大陆上的欧洲人和非洲人,正是哥伦布大交换下最赤裸裸的结果。

——[美]克罗斯比《哥伦布大交换:1492年以后的生物影响和文化冲击》

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

3.美洲族群变化的影响:

一方面是印第安人人口的崩溃,一方面是西班牙殖民者“铲除一种文化,如同路人随手折下路边一朵向日葵”,印第安人的文献被殖民者当作“魔鬼的作品”付之一炬。 ——摘编自易富贤《大国空巢》

西班牙人和葡萄牙人的征服带来了伊比利亚的文化概念,他们认为比土著文化优越。同样,他们也认为非洲宗教和文化比自己的低劣……印第安社会生存下来,并且在与西班牙人和葡萄牙人互动的同时,维持着相对的自治性。同样,奴隶们在学习应付他们的主人和适应新环境的同时,保持了非洲的宗教传统、信仰、习惯和语言。 ——斯基德莫尔、史密斯《现代拉丁美洲》

新大陆在殖民和经济方面的发展,也自然地导致欧洲文化的移植。诚然,文化在移植过程中发生变化。文化不仅被采纳,也被改变。如今,加拿大、澳大利亚和美国与大不列颠并不完全相同,拉丁美洲也不是伊比利亚半岛的一个精确的复制品。然而,事实依旧是,语言基本上是相同的……宗教也是同样的…… 文学、学校、报纸、政体——所有这一切都有着可以追溯到英国、西班牙、法国和欧洲其他国家的根源。 -------斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

①独立发展的原住民文化被中断;土著文化遭受到严重破坏。

②入侵带来了欧洲宗主国的文化在殖民地的传播;一定程度上保留了各个族群各具特色的文化(印第安人和非洲文化得以保存),出现了多元文化并存的局面。

③人口迁移带来文化交融,形成了新的文化认同,发展了欧洲文化主导、融合多种文化因素的新的美洲文化。

知识拓展

美洲文化的特点:

“这不是任何人的胜利或失败,而是一个混血民族痛苦的诞生。这就是今天的墨西哥。”

——广场碑文

阿兹特克文化遗址

西班牙殖民者修建的教堂

现代化建筑

在墨西哥城三文化广场上,有三组不同文化不同时代的建筑:代表阿兹特克文化的金字塔大祭坛遗址,代表欧洲文化的16世纪西班牙殖民者修建的教堂,代表现代文化的墨西哥原外交部大楼。三者各具特色,对比鲜明,浓缩了墨西哥城600多年的沧桑历史与多彩文化,体现了墨西哥兼容并存的民族特征。

以宗主国文化为基础,融合欧洲白人文化、印第安文化和黑人文化的拉美文化认同逐渐形成,具有很强的混合性。体现了文化的融合。

一、殖民扩张与美洲族群的变化

(二)美洲族群的变化

3.美洲族群变化的影响:

历史条件的差异,殖民政策的不同

原因:

构成:

欧洲人的发现不仅导致新的全球性的视野,还导致新的全球性种族分布,打破了1500年以前世界范围内的种族隔离。

——《全球通史》

北美(美国和加拿大):白人占据了人口的大多数。美国在19世纪中叶建立了所谓的保留地,幸存的印第安人被赶进保留地生活。

海地等西印度群岛国家:黑人人口占多数。

拉丁美洲:西班牙和葡萄牙殖民者没有禁止不同族群之间的通婚,混血人种成为拉丁美洲的最大族群,只有在秘鲁等少数国家印第安人相对较多,但也很少超过人口的半数。

美国:76.7%白人,12.3%黑人,1.5%印第安人。

牙买加:77%黑人,3%白人,15%黑白混血。海地: 95%黑人,1%白人,4%黑白混血。

秘鲁:36%印欧混血,19%白人,46%印第安人。

玻利维亚,34%印欧混血,15%白人,54%印第安人。

④美洲各国的人口结构:

美洲历史上与世隔绝

非洲与欧洲交流频繁

美洲在当时属于刚发现的新大陆,长期以来与亚欧大陆隔绝,殖民者的大肆屠杀,病毒的入侵,导致美洲原住民人口极大减少,殖民者不得不大量从外洲移民,从而导致美洲族群的变化。而非洲与欧洲在历史上军事、经济交流较为频繁,较少受殖民者携带病毒影响,殖民者在非洲虽也有屠杀行为,但没有美洲的规模大。

三角贸易中美洲是输入方,非洲是输出方

新航路开辟后的三角贸易,美洲属于人口输入方,非洲属于输出方,数亿的非洲劳动力被卖到美洲,极大影响了美洲族群,而非洲虽然损失了巨额人口,但族群没有发生大的变化。

殖民者移民美洲而不是非洲

美洲的环境较非洲更加优越,西方殖民者大量移民定居于美洲,并建立政权,如美国,这也影响了美洲族群。

知识拓展

美洲出现族群的巨大变化,而非洲为什么没有?

美国文化大熔炉,

形成新的美利坚民族;

拉美文化大拼盘,未形成统一国家和民族;

马克思说过一段耐人寻味的话:“当我们把自己的目光从资产阶级文明的故乡转向殖民地的时候,资产阶级文明的极端虚伪和它的野蛮本性就赤裸裸地呈现在我们面前,因为它在故乡还装出一副很有体面的样子,而一到殖民地它就丝毫不加掩饰了。”

知识拓展

移民给美洲带来的机遇与挑战

机遇:美洲印第安文明比较落后(约青铜器时代),容易被欧洲先进的工业文明征服;移民利于开发美洲丰富的资源;欧、亚、非、美洲文明等在美洲交流、交融,美洲出现新族群、新文化,但仍以欧洲文明为主导;

挑战:面临复杂的种族和种族歧视问题;

1940年,一个巴西日裔妇女和她的孩子在果园里工作

拉丁美洲的日本移民

19世纪末,拉丁美洲很多国家鼓励外国移民进入。日本地少人多,很多人想移民拉丁美洲改变命运。当时,日本流传着这 样的说法:“在地球另一端的秘鲁,遍地都是黄金。”许多日本人移民墨西哥、 秘鲁、阿根廷等国家。其中,秘鲁的日本移民人数较多。他们在秘鲁社会生活中发挥了日益重要的作用,他们的后裔有的甚至成为总统。

秘鲁总统藤森(1990-2000),拥有秘鲁和日本双重国籍。现年75岁的藤森现在秘鲁警察总部监狱服刑(25年监禁)。

历史纵横

拉丁美洲的日本移民

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

1.大洋洲简介

大洋洲是世界上最小的一个洲;除南极洲外,是世界上人口最少的一个洲,位于太平洋中部和中南部的赤道南北广大海域中,在亚洲和南极洲之间,西邻印度洋,东临太平洋,并与南北美洲遥遥相对。考古发现,3万年前,澳大利亚就有人类居住。英国人到来前,处于原始社会,社会发展程度低。Australia一词,原意为“南方的大陆”,由拉丁文terraaustralis(南方的土地)变化而来。欧洲人在17世纪发现这块大陆时,误以为是一块直通南极的陆地,故取名“澳大利亚”。澳大利亚是典型的移民国家,被社会学家喻为“民族的拼盘”。澳大利亚最早的原住民如今不及总人口的1%。现在的多数澳大利亚人的祖先是19、20世纪的英国移民。

在大洋洲,据20世纪70年代统计,澳大利亚的英格兰人和爱尔兰人的后裔占82%,原住民只占微不足道的0.01%;新西兰的原住民毛利人占9%,英国(包括英格兰和爱尔兰)人后裔占近80%。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

2.英国在大洋洲的殖民活动

詹姆斯·库克

(1)18世纪中后期,英国殖民者来到澳大利亚和新西兰等地。最初,英国将澳大利亚作为流放罪犯的场所。

(2)19世纪时,随着工业革命的开展,对原材料需求的增加,英国殖民者开始在澳大利亚掠夺原住民的土地,建立牧场。

(3)1851年,人们在澳大利亚发现了金矿,采矿业迅速发展起来。(开采金矿)

18世纪60年代,为扩大英帝国的版图,政府派海军军官库克寻找传说中的南方大陆。1770年4月,英国航海家詹姆斯·库克“发现”了澳大利亚,宣布这一“无主”大陆为英国所有。

美国独立战争后英国失败,不能在北美关押罪犯,经过长期考虑和选择,英国议会通过法案,将澳大利亚作为流放地,关押英国罪犯。

1788年1月26日,首批英国罪犯被流放到澳大利亚东南部的新南威尔士。这一天,后来被称为“澳大利亚日”,至今仍作为国庆日加以庆祝,但是,对澳洲土著人来说,这一天意味着悲惨命运的开始。

19世纪中期,英国采取移民拓殖政策,使澳大利亚成为自己工业的附庸。大量的英国移民涌向澳大利亚,英国从澳大利正获取大量黄金、羊毛等財富。

材料 1830年,世界上唯一的一次把整个人种彻底灭绝的是发生在塔斯马尼亚。4000多名土著被5000人组成的白人搜捕队四处追杀,最后只剩下200多人被押送到附近的弗林德斯岛,他们在恶劣的自然条件下不断死亡。1847年,残存的40人只剩下16人被送回塔斯马尼亚。30年后,塔斯马尼亚人在地球上绝种。

——刘晓燕《澳大利亚土著人:历史变迁与发展》

欧美殖民统治建立后,改变了大洋洲居民的民族构成,现在人口的绝大部分是欧洲移民及其后裔,主要是英国移民;大洋洲的土著人(棕色人种),有的已经灭绝,如马里亚纳群岛的查莫罗人、塔斯马尼亚人。土著居民的幸存者,多被驱逐,赶至荒芜地区。

3.大洋洲族群的改变

①时间:

②原因:

③表现:

④影响:

18世纪中后期英国殖民者来到后

英国在大洋洲的殖民活动导致当地人口的替代性变化。

殖民扩张的加剧(屠杀、传染病、牧场、采矿),欧洲移民(流放罪犯、从事经济活动)

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

澳大利亚等地的原住民遭到驱赶和屠杀,人口数量锐减。澳大利亚,英国人到来之前原住民人口达75万人,1901 年只剩下9万多人。新西兰,18 世纪原住民有 25万人,19 世纪中叶只剩下5万多人。越来越多的英国人和欧洲其他国家的人来到澳大利亚和新西兰。到19世纪中叶白人已经成为当地的主要居民。

白人

原住民

4.文化影响:

西方文明随移民进入澳大利亚、新西兰等地区,对这一地区的文明构成产生了极大的影响,表现为西方文明的全面移植,以及移植后在大洋洲的本土化,进而形成具有大洋洲属性与特征的新文明。

二、英国的殖民活动与大洋洲人口结构的改变

欧洲文化成为当地文化的主流。

1803年,英国殖民者开始向澳大利亚附近的塔斯马尼亚岛移民。英国人登陆之后,像猎杀动物一样大肆屠杀当地人。当时岛上有原住民四五千人。到1830年,当地原住民只有不到300人。几十年内绝大多数当地土著人被消灭。为了保证族群不灭绝,剩下的塔斯马尼亚土著与殖民者谈判,他们离开故土,去了弗林德斯岛。1876年,最后一名塔斯马尼亚原住民女子特鲁加尼尼去世;她生于1803年,一生跨越了其民族被灭绝的整个时期。她死前恳求不要解剖她的尸体,但连这一可怜的请求也得不到满足,并且死后2年还被挖出来,放到霍巴特博物馆里展览了72年。身上贴的标签写着:最后一个塔斯马尼亚纯种土著。直到1976年才如其遗嘱所愿,遗骸火化并洒向大海。

最后一个塔斯马尼亚纯种土著特鲁加尼尼

大洋洲和塔斯马尼亚岛

合作探究

英国移民澳大利亚的特点,

移民大洋洲的机遇与挑战。

大洋洲文化特点

独立发展的原住民文化被中断;形成新的文化认同,以欧洲文化为主导、多元文化并存。

特点:持续时间长;种族灭绝;经济掠夺;移植英国的生产方式和文化,形成英国文化主导的多元文化社会;

机遇:工业革命推动,开发丰富的矿产资源;

挑战:种族灭绝政策使原居民几乎消失;

新西兰土著毛利人

1890年,澳大利亚一群土著脖子上带有铁链

1.概念----华工:

也被称为 “猪仔”,泛指于晚晴时,前赴海外工作的华人劳工以至苦力,如东南亚、美国、加拿大及澳洲,甚至是远至古巴和秘鲁等国家,进行艰苦的劳动工作。形成了苦力贸易。葡萄牙、英国、美国等国殖民者往往强迫这些出国的劳工签署契约,以未来若干年的工资支付运输费用,获取巨额利润,这些劳工称为契约华工。

三、华工与美洲、大洋洲的开发

2.清代华工出国的两个阶段:

①鸦片战争前,主要是自愿结伙出洋谋生,大多分布在东南亚,人数较少;

②从鸦片战争到清末,几乎全是被西方殖民主义者拐掠、贩卖的契约华工,分布在世界各地。19世纪去东南亚的华工,累计至少在七百万以上,人数估计10倍于前一阶段。

3.苦力贸易的背景:

三、华工与美洲、大洋洲的开发

材料:当时有个名叫奥基利的人写道:“我在一家公司航船上见到即将送到市场上拍卖的900名华工,他们将使该公司获得45万美元,而该公司在他们身上的花费不到5万美元,即使在买卖黑奴全盛时代也没人能赚这么多钱。”外国商人在各通商口岸设立代理机构和移民公司,由自称的雇主或者投机商经营,提供所需的劳工,他们在此中间抽取佣金。而语言的障碍迫使他们与中国当地的人贩子,即通常所说的“苦力掮客”或“客头”紧紧勾结在一起。中外恶商的勾结致使苦力贸易真正成规模地在中国兴起,不计其数的中国人被拐骗至世界各地充当苦力。待第二次鸦片战争之后华工出国被列强政府条约式的“合法化”后,这些人贩子对华工的掳掠则更加猖狂了。

——王富盛《论近代中国苦力贸易兴起之原因》

材料:从雍正二年到光绪十三年 ( 1724—1887) 的 163 年间,广东人口从 400 多万猛增到 2970 多万,增幅达近 6 倍之剧。庞大的人口压力在日益剧烈的土地兼并之下,不断地游离出过剩的贫困人口,西方工业品的涌入又打击了珠江三角洲的手工业……“以昔一人之衣食,而今供二十人焉。以昔居一人之庐舍,而今居二十人焉。故凡山之坡,水之浒,暨海中沙田,江中洲畔,均已垦殖无余。”

——姚远《清末民初广东、江苏海外移民比较研究》

①生活所迫:社会动荡、矛盾尖锐;东南沿海地少人多的矛盾;

②外国资本主义入侵,中国小农经济逐渐解体,大批农业和手工业者破产,许多人迫于生计沦为廉价劳动力。

③中外恶商的勾结;世界市场的逐步形成,中国逐渐沦为半殖民地半封建社会。

④两次鸦片战争后,清政府被迫允许列强招募华工出国。(《北京条约》允许华工出国)

⑤被诱骗、绑架;“下南洋”谋生的传统;海外打工养家的需要;美国淘金热的吸引;吃苦耐劳的体质

⑥19世纪初,随着工业革命和自由贸易的发展,英美等国开始陆续颁布禁止奴隶贸易法令,黑奴贸易受到限制,美洲、大洋洲等地需要新的大量廉价劳动力。

2007年3月26日,废除黑奴贸易200周年之际,联合国副秘书长米吉罗(左一)为奴隶贸易受害者默哀。

1889-1890年的布鲁塞尔会议通过了禁止黑人奴隶贸易的总决议书,标志着黑人奴隶贸易在世界范围内基本结束。

知识链接

黑奴贸易的废除

材料:除了道德和政治因素外,经济力量也是使奴隶制和奴隶贸易寿终正寝的因素……随着时间推移,奴隶劳动力的价格一直没有降下来,而随时可能出现的叛乱使奴隶主不得不保持耗资巨大的武装力量。即使没有反抗,奴隶们也消极怠工,奴隶主还必须照管他的生活……1807年,英国议会通过了《废除奴隶贸易法案》……1833年,美国总统托马斯·杰斐逊签署法令废除奴隶贩卖。此后,其他国家纷纷效仿,制定法律废除奴隶制。长达400年之久罪恶的跨大西洋奴隶贩卖活动宣告终结。

——摘编自【美】杰里 本特利《新全球史》

黑奴贸易被废止的原因:

①黑人奴隶不断起义,废奴运动兴起;打击了黑人奴隶制度;

②工业革命的进行,自由贸易取代垄断贸易,商品输出成为主要手段;黑奴贸易无利可图;

③启蒙思想的影响,欧洲各国国内的自由平等思想得到进一步传播,对黑奴贸易的道德谴责日益增强。

④英美等国陆续颁布禁止奴隶贸易的法令。

马克思说:资本来到这个世界,从头到脚,每一个毛孔都滴着血和肮脏的东西。

苦力贸易 黑奴贸易

不同 阶段 萌芽:16世纪初; 兴起18世纪末19世纪初; 猖獗期:19世纪三四十年代 萌芽:16世纪初;

开始走向衰落:18世纪末19世纪初;

废除:19世纪三四十年代

形式 签订契约,具有合法性 走私、掠夺,非法血腥

规模 损失1000万劳动力 损失2.1亿人口

影响 并未造成中国劳动力不足,没有给中国人口造成太大影响 给非洲造成灾难性影响

相同 都是世界近代史上,西方国家对落后国家和地区的人口掠夺;都被拐骗,被强迫出洋;都在贩运中和目的地遭受苦难;都用汗水推动了当地资本主义发展;都给无数家庭造成不幸;殖民者都获取高额利润;历史悠久,持续时间长。 知识拓展

中国苦力贸易与黑奴贸易比较

4.华工在海外的贡献

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)对美洲的开发:

美国、拉丁美洲

①美国:华工是加利福尼亚金矿和中央太平洋铁路工地等繁重劳动场所的主要劳动力。清朝中后期,洋人骗取大量廉价劳动力赴美国旧金山。

参与修筑中央太平洋铁路的华工

太平洋铁路

旧金山中华街

19世纪后期,大量华工参与修筑美国太平洋铁路,这条贯穿美国东西部的铁路被认为是该国建国初期最为重要的工程之一。大约1.5万华人参与了工程建设,因为工作条件艰险,大约有4000多华工在施工中丧生。有人说,太平洋铁路每一公里的枕木下,都有一个中国劳工的亡魂。“我们建造了铁路,铁路成就了美国。”太平洋铁路通车盛典上没有华工身影,主持人只字不提华工的贡献。他们后来因此被称为“沉默的道钉”。

4.华工在海外的贡献

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)对美洲的开发:

美国、拉丁美洲

②拉丁美洲:加勒比群岛、秘鲁以及古巴等地,也有成千上万的华工。

①19世纪中叶,大量华工来到澳大利亚开采金矿。到1858年,华工人数已超过4万。②在大洋洲的一些岛屿上,华工在种植园和矿山辛勤劳动,促进了这些地方的开发。

(2)对大洋洲的开发:

带着脚镣在秘鲁甘蔗园劳作的华工

秘鲁华工老照片

秘鲁鸟粪岛的华工

华人在悉尼和墨尔本从事种菜业

“新金山”淘金的华工

5.评价华工出国

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)影响:

①留下来的华工由于相同的文化和生活习惯,往往愿意居住在一起,在各地形成了一个个唐人街。他们保留和传播着中华文化,促进了美洲和大洋洲经济、文化的发展。

唐人街也被称为华埠或中国城(Chinatown),是华人在其他国家城市地区聚居的地区。唐人街的形成,是因为华人移居海外,成为当地的少数族群,在面对新环境需要同舟共济,便群居在一个地带,故此多数唐人街是华侨历史的一种见证。

美国费城的唐人街

美国旧金山的唐人街

澳大利亚悉尼的唐人街

加拿大渥太华的唐人街

伦敦的唐人街

5.评价华工出国

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(1)影响:

②近代数百万的华工被掠夺出国,他们大多在海外诸国过着暗无天日的奴隶生活,健康和生命受到极大的摧残,是中华民族的灾难和血泪史。

其载运出洋也,数百人闭置一舱,昏闷而死者已三之一。抵埠以后,饥饿、疾病、鞭翁而死者又三之一。仅延喘者不及一成。

——陈炽:《续富国策》

闻各工每日晨起以铁链锁牵就役,晌食不过面包一块,香蕉二枚,日晚牵归,监以黑奴,稍怠则鞭棒交下,击死勿论。——郑观应在《盛世危言》

人们常常认为非洲黑奴的命运很悲惨,却不知道在秘鲁鸟粪岛,非洲黑奴充当的是中国劳工的监工。沉重的劳动和严厉的惩罚,让很多远离故土的劳工感到痛不欲生、生不如死。鸟粪岛上的中国苦力死亡率是如此之高,以至于1869年运来的4000名华工全部葬身于此。

5.评价华工出国

三、华工与美洲、大洋洲的开发

(2)近代中国海外移民的特点:

①主要包含契约华工和因生计所迫出国的两类华工,名义上是自愿的,形式上是合法的,事实上大多数是被西方殖民主义者拐掠、贩卖的。

②始于鸦片战争后,并在第二次鸦片战争中及战后达到高湖,延续时间长;华工分布的地域广,遍及世界各地。

③从事苦力劳动;生存环境恶劣;无人身自由;工作强度大;死亡率高;受到不公正待遇。

(3)华工出国实质:

聚集在船上的华工

是非洲奴隶贸易在亚洲的继续和翻版。

郑观应指出:苦力贸易“名为招工,实与贩奴无异”。国外学者杜冯·克拉夫·科比特也承认,“在中国招募苦力和在非洲买卖黑人除了一点之外,其他方面完全相同。这一点就是苦力多一道在契约上签字的手续。”

历史纵横

“下南洋”

明清到民国时期,中国东南沿海特别是广东、福建一带的民众为了谋生,漂洋过海前往东南亚各地,甚至远到印度洋一带。这一现象被称为“下南洋”。西方列强统治南洋区域时期引诱华人前去开发。中国人在当地有的经商,有的从事农业或手工业,促进了当地经济的发展,也传播了中华文化。

历史纵横

近代华侨、华工的贡献

材料:近代中国海外移民的总数为1500万人左右,期中90%移往东南亚,移民与祖国保持着密切联系,1862——1949年,华侨投资国内企业有25510家,投资总额约63271万元。

——摘编自曹树基《中国移民史》

材料:“此次推翻帝制,各埠华侨既捐巨资以为军费,而回国效命决死,以为党军模范者复踵相接”“华侨是革命之母” ——孙中山《1916年致海外革命同志书》

材料:宋庆龄在抗日期间曾指出:“海外各地的华侨,在其居留地政府统治下,久已深切体会到被压迫民族之待遇与痛苦,所以,更加能够了解祖国之兴衰存亡,关系与华侨之福利更大,俱有国家观念,勇于抗战救国。”

①近代华侨投资办厂,促进中国民族资本主义的发展。

②一些华人华侨曾积极支持辛亥革命和中华民族抗日战争事业。

材料:他们一方面将中国传统文化、生活习俗以及宗教信仰带入欧美及东南亚诸国。另一方面华侨也将所在国的先进政治制度、经济制度、思想文化等带回中国,在中国近代化的进程中自觉或不自觉地起到传播者,甚至领导者的作用。

材料:一战期间,中国派遣至英法的华工约有14万人之多。华工一到欧洲,就立即被划拨到各处,他们不仅在重工企业、港口码头等地从事最艰苦、最繁重的劳动,而且还身处战争前线,负责挖战壕、就伤病、送给养甚至直接参战,有近2万人死于战火或疾病。

——摘编自王平贞等《一战百年:华工赴欧启示录》

④第一次世界大战期间,大量华工为英法两国在西线战场的胜利提供了重要的后勤保障。帮助协约国取得胜利,有利提高中国国际地位。

③对近代中西经济文化交流作出巨大贡献

材料:“150年前拿着简陋的工具,在崇山峻岭和绝壁深谷中逢山开路、遇水搭桥,以血肉之躯铺就了通往美国西部的战略大通道,创造了当时的工程奇迹,带动了美国西部大开发,成为旅美侨胞奋斗、进取、奉献精神的一座丰碑。”

⑤促进了当地的经济建设和发展,对迁入国家的经济、文化、政治和社会诸方面的贡献和影响,已为举世公认。

时间 1500~1850年 1850~1945年 1945~2000年

主要移出地 欧洲、非洲 欧洲、亚洲 亚洲、非洲、拉丁美洲

主要移入地 美洲 美洲 西欧、北美洲、大洋洲

人口迁移 数量 至1850年,黑奴约为1500万,为白人移民的4~5倍 1846~1924年欧洲移出4800万,1834~1941年亚洲移出1200~3700万 1960年迁移人口为325万,1974年为947万,1985~1990年年增长率为2.59%

史料 15世纪末到17世纪,伊比利亚白人大举移民中南美洲、加勒比海。到1574年,西班牙人已占领美洲大陆近三分之一的土地,移民总数达15万。到1590年,巴西的欧洲白人已有三四万。在伊比利亚人移入美洲之际,印第安人便开始了锐减和被灭绝的过程,16-17世纪时锐减了约90%。在印第安人锐减的同时,欧洲人又大肆贩卖黑人,运入美洲供奴役。16-17世纪,英国人、法国人、荷兰人又大量移民北美,最后形成了今天美利坚人、加拿大人的主体。17-18世纪时,荷兰人、英国人又大举移入南非,形成了今天南非的白人。18-19世纪,英国人、爱尔兰人大举移入澳大利亚、新西兰,最后使澳大利亚、新西兰成为以白人为主的国家。发韧于地理大发现时代,迁徙久远的大移民,包括自愿移民和强迫移民,深刻地改变了美洲、澳洲、北亚、南非的人种、民族结构,同时也影响了整个世界,客观上推进了全世界的物质和人文大交流,促进了民族和文化的交融。 ——摘编自张箭《地理大发现研究》

人口迁徙知识小结(原因、特点、影响、认识)

原因:新航路开辟和欧洲国家殖民扩张;三角贸易;工业革命的推动;

特点:

二战前:①从宗主国向殖民地和附属国迁移;②从发达地区向欠发达地区迁移;③从旧大路向新大陆迁移;④数量不断增加,规模不断扩大,自愿移民和强迫移民相结合。

二战后:①规模更大,时间更长。②自愿移民从主要由发达地区向落后地区迁移,转变为主要由发展中国家向发达国家迁移;被强迫的移民基本停止。

影响:改变了人种和民族结构,形成了新的族群;引起了文化重构,形成了新的文化认同;推进了世界的物质和人文交流;促进了不同民族和文化的交融;使世界连成一个整体。

认识:①尊重文化的多样性、民族性;提倡文化交流、互鉴、共存

②世界文化是多元的,在碰撞和冲突的过程中实现不同文化之间的彼此交融和相互提升,从而使世界文化在新的基础上多元共存、繁荣发展。

文化重构,顾名思义,文化的重新构建。即对于已有某个文化现象的再加工,再创造。也是人们对于已有的文化现象再次认知。

文化认同,就是指对人们之间或个人同群体之间的共同文化的确认,使用相同的文化符号、遵循共同的文化理念、秉承共有的思维模式和行为规范,是文化认同的依据。

文化认同 ,是人的社会属性的表现形式。

地区

近代人口转移 概况 人群 时间 背景 方向 目的 影响

欧洲移民 15C末16C初 新航路开辟; 殖民扩张 美洲、 大洋洲 掠夺财富 改变了美洲、大洋洲的人口结构;在北美和大洋洲,白人成为主要居民。形成欧洲文化占主导、融合各种文化的新文化。新的族群——白人、黑人、印第安人以及他们的混血后代成为美洲大陆的主要居民;形成新的民族国家美国。

非洲 16C 欧洲殖民扩张,贩卖黑奴 美洲 弥补美洲劳动力不足 非洲丧失大量劳动力,深刻改变非洲的人口结构,严重影响非洲的社会发展

华工 19C中 黑奴贸易受限;工业革命,殖民者需要新的廉价劳动力 美洲、 大洋洲 解决因黑奴贸易受限所带来的劳动力问题 中国劳工辛勤劳动,促进美洲和大洋洲的开发;促进中华文化传播

人口转移特点 原因 新航路开辟后,受到欧洲殖民扩张的影响,世界各地联系不断加强,世界市场逐步形成 方向 从宗主国向殖民地和附属地迁移;从旧大陆向新大陆迁移;主要是迁往美洲和大洋洲 方式 欧洲的移民大部分是主动的,非洲和亚洲移民多是被迫的 规模 数量不断增加;范围不断扩大 影响 引起迁入地人口结构的变化,形成新的族群,新族群带来新文化认同;促进迁入地发展 小 结

近代殖民活动和人口的跨地域转移

殖民扩张与美洲族群的变化

英国的殖民活动与大西洋人口结构的改变

华工与美洲、大洋洲的开发

原因:黑奴减少、华工增多

方式:契约华工、为生计出国类华工

开发:美洲、大洋洲

影响:唐人街、中华文化

原因:早期殖民扩张

方式:三部曲

影响:交融、人口结构变化

原因:新航路开辟

表现:土著减少、欧洲人黑人混血人种增加

影响:文化毁灭与融合、人口结构变化

课堂小结

殖民扩张

人口迁徙

族群、人口结构变化

文化认同

文化融合

文化冲突

习近平:“世界上没有两片完全相同的树叶,也没有完全相同的历史文化和社会制度。……各国历史文化和社会制度差异自古就存在,是人类文明的内在属性。……差异并不可怕,可怕的是傲慢、偏见、仇视,可怕的是想把人类文明分为三六九等,可怕的是把自己的历史文化和社会制度强加给他人。各国应该在相互尊重、求同存异基础上实现和平共处,促进各国交流互鉴,为人类文明发展进步注入动力。”

尊重差异

求同存异

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享