选择性必修3第9课古代的商路、贸易与文化交流 课件(共33张PPT)

文档属性

| 名称 | 选择性必修3第9课古代的商路、贸易与文化交流 课件(共33张PPT) |

|

|

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 94.1MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 16:20:11 | ||

图片预览

文档简介

(共33张PPT)

选必三《文化交流与传播》 第四单元 商路、贸易与文化交流

第9课

古代的商路、贸易与文化交流

目录

古代的商贸路线——丝绸之路

古代商路上的中西文化交流

【课标要求】

了解古代不同类型的商路,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。

新课导入

边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。

无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

唐朝诗人张籍在《凉州词》中,采用以声传影的艺术手法,描述了一支商队经由河西走廊,运送丝绸前往西域的画面。这幅画面的历史背景,就是源远流长的丝绸之路贸易。丝绸之路是沟通古代东西方经济、文化的主要桥梁。

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈召开的第38届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,中国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝绸之路:长安—天山廊道路网”作为首例跨国合作、成功申遗的项目,被列入世界文化遗产名录,这也是中国的第47处世界遗产。

概念解析-----丝绸之路

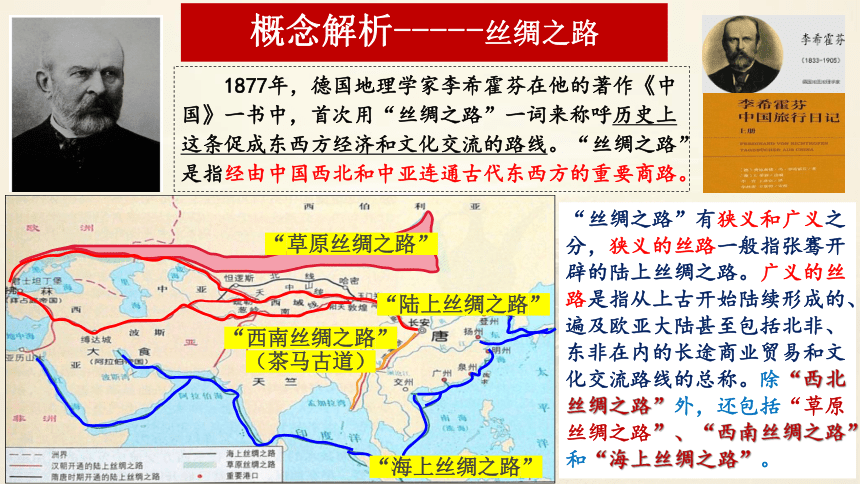

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,首次用“丝绸之路”一词来称呼历史上这条促成东西方经济和文化交流的路线。“丝绸之路”是指经由中国西北和中亚连通古代东西方的重要商路。

“丝绸之路”有狭义和广义之分,狭义的丝路一般指张骞开辟的陆上丝绸之路。广义的丝路是指从上古开始陆续形成的、遍及欧亚大陆甚至包括北非、东非在内的长途商业贸易和文化交流路线的总称。除“西北丝绸之路”外,还包括“草原丝绸之路”、“西南丝绸之路”和“海上丝绸之路”。

“西南丝绸之路”

(茶马古道)

“草原丝绸之路”

“陆上丝绸之路”

“海上丝绸之路”

一、古代的商贸路线——丝绸之路

(一)陆上丝绸之路

1.概况

①概念:

②路线:

是指张骞开辟的经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路。后人在这条商路上发现了大量丝绸遗存,因此将它命名为“丝绸之路”。丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征。

长安(今西安)→ 河西走廊 → 玉门关或阳关 → 今新疆 → 葱岭(今帕米尔高原)→ 中亚 → 西亚 → 欧洲或北非。全长6000多公里

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

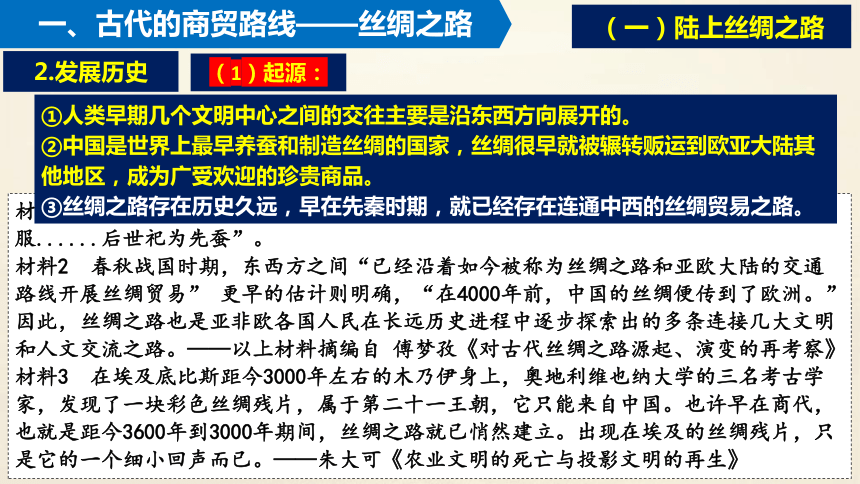

2.发展历史

(1)起源:

材料1《通鉴外纪》记载,“西陵氏之女嫘祖为帝元妃,始教民育蚕,治丝蚕以供衣服......后世祀为先蚕”。

材料2 春秋战国时期,东西方之间“已经沿着如今被称为丝绸之路和亚欧大陆的交通路线开展丝绸贸易” 更早的估计则明确,“在4000年前,中国的丝绸便传到了欧洲。”因此,丝绸之路也是亚非欧各国人民在长远历史进程中逐步探索出的多条连接几大文明和人文交流之路。——以上材料摘编自 傅梦孜《对古代丝绸之路源起、演变的再考察》

材料3 在埃及底比斯距今3000年左右的木乃伊身上,奥地利维也纳大学的三名考古学家,发现了一块彩色丝绸残片,属于第二十一王朝,它只能来自中国。也许早在商代,也就是距今3600年到3000年期间,丝绸之路就已悄然建立。出现在埃及的丝绸残片,只是它的一个细小回声而已。——朱大可《农业文明的死亡与投影文明的再生》

①人类早期几个文明中心之间的交往主要是沿东西方向展开的。

②中国是世界上最早养蚕和制造丝绸的国家,丝绸很早就被辗转贩运到欧亚大陆其他地区,成为广受欢迎的珍贵商品。

③丝绸之路存在历史久远,早在先秦时期,就已经存在连通中西的丝绸贸易之路。

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

2.发展历史

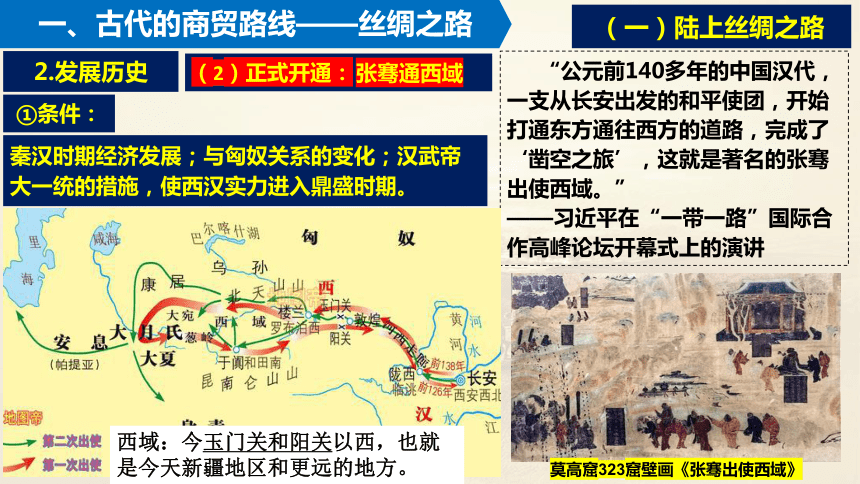

(2)正式开通:

秦汉时期经济发展;与匈奴关系的变化;汉武帝大一统的措施,使西汉实力进入鼎盛时期。

①条件:

莫高窟323窟壁画《张骞出使西域》

“公元前140多年的中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往西方的道路,完成了‘凿空之旅’,这就是著名的张骞出使西域。”

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

张骞通西域

西域:今玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

2.发展历史

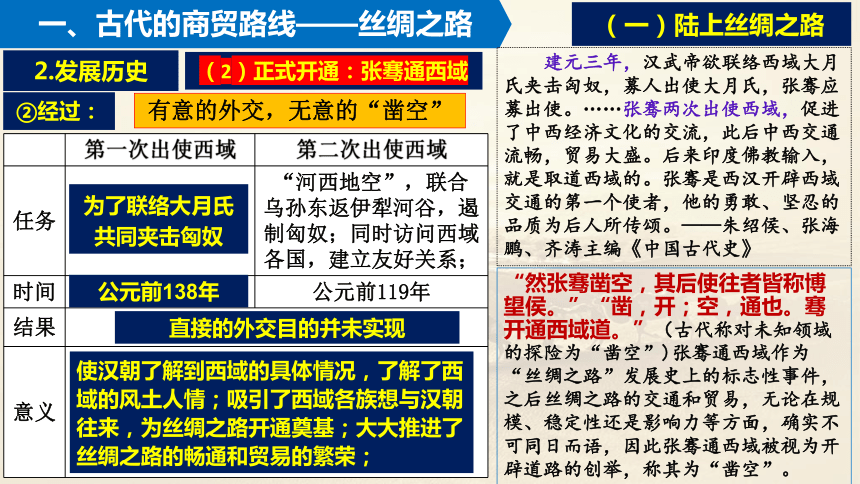

(2)正式开通:张骞通西域

②经过:

第一次出使西域 第二次出使西域

任务 “河西地空”,联合

乌孙东返伊犁河谷,遏制匈奴;同时访问西域各国,建立友好关系;

时间 公元前119年

结果 意义 为了联络大月氏

共同夹击匈奴

公元前138年

直接的外交目的并未实现

使汉朝了解到西域的具体情况,了解了西域的风土人情;吸引了西域各族想与汉朝往来,为丝绸之路开通奠基;大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣;

建元三年,汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,募人出使大月氏,张骞应募出使。……张骞两次出使西域,促进了中西经济文化的交流,此后中西交通流畅,贸易大盛。后来印度佛教输入,就是取道西域的。张骞是西汉开辟西域交通的第一个使者,他的勇敢、坚忍的品质为后人所传颂。——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

“然张骞凿空,其后使往者皆称博望侯。”“凿,开;空,通也。骞开通西域道。”(古代称对未知领域的探险为“凿空”)张骞通西域作为“丝绸之路”发展史上的标志性事件,之后丝绸之路的交通和贸易,无论在规模、稳定性还是影响力等方面,确实不可同日而语,因此张骞通西域被视为开辟道路的创举,称其为“凿空”。

有意的外交,无意的“凿空”

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

2.发展历史

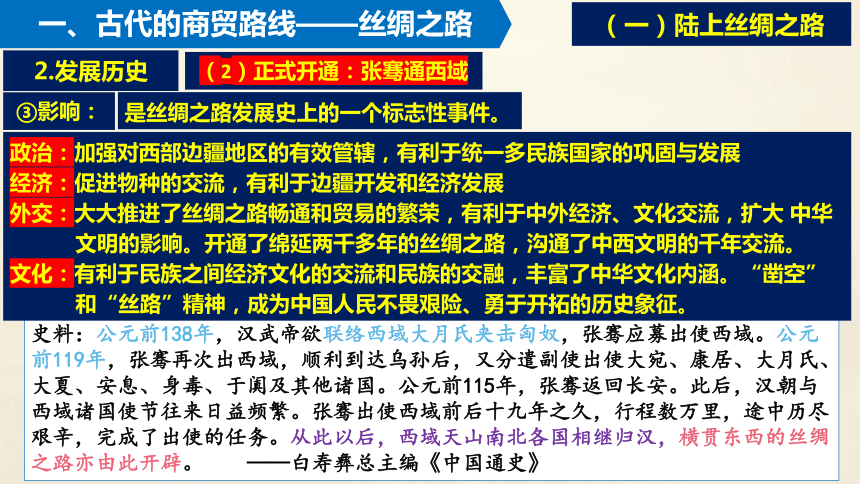

(2)正式开通:张骞通西域

③影响:

是丝绸之路发展史上的一个标志性事件。

史料:公元前138年,汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,张骞应募出使西域。公元前119年,张骞再次出西域,顺利到达乌孙后,又分遣副使出使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于阗及其他诸国。公元前115年,张骞返回长安。此后,汉朝与西域诸国使节往来日益频繁。张骞出使西域前后十九年之久,行程数万里,途中历尽艰辛,完成了出使的任务。从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。 ——白寿彝总主编《中国通史》

政治:加强对西部边疆地区的有效管辖,有利于统一多民族国家的巩固与发展

经济:促进物种的交流,有利于边疆开发和经济发展

外交:大大推进了丝绸之路畅通和贸易的繁荣,有利于中外经济、文化交流,扩大 中华

文明的影响。开通了绵延两千多年的丝绸之路,沟通了中西文明的千年交流。

文化:有利于民族之间经济文化的交流和民族的交融,丰富了中华文化内涵。“凿空”

和“丝路”精神,成为中国人民不畏艰险、勇于开拓的历史象征。

知识拓展

陆上丝绸之路开通的条件

首先是中央集权政治推动。封建社会能建立强大的中央集权王朝,使国家得以统一,……是开展贸易的重要政治前提与保证。汉代开辟丝绸之路也是这种条件下的必然产物……

其次,互惠性的经济利益驱动。西域的开通固有联合外力牵制匈奴的本意,但经济原因是原始的,是人们生活交往的必须,对域外文明而言也有同样的需要……

再次,国内交通设施的完善与延伸。丝绸之路的开通与国内交通的发展密切相关……

当然,古代丝绸之路的开辟动因是多方面的,宗教的力量、文化的相互联系,语言的传播都会加强相互的联系与往来。 ——摘编自

傅梦孜《对古代丝绸之路源起、演变的再考察》

丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。丝绸之路是汉朝探索出来的,让中国融入世界,并渐而有发言权和影响力的一条大国之道。

——摘编自穆涛

《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

①政治:汉朝大一统局面的形成、中央集权政治的推动;对西域实行有效管辖

②经济:汉朝与各国互惠性的经济利益驱动;汉代经济发展繁荣,丝织业兴盛

③军事:联合外力牵制匈奴的本意及日后反击匈奴取得重大胜利

④交通:国内交通设施的完善与延伸

⑤个人贡献:张骞通西域,大大推进了丝绸之路的畅通

⑥民族交往需要

⑦思想文化:宗教的力量、文化的相互联系、语言的传播等

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

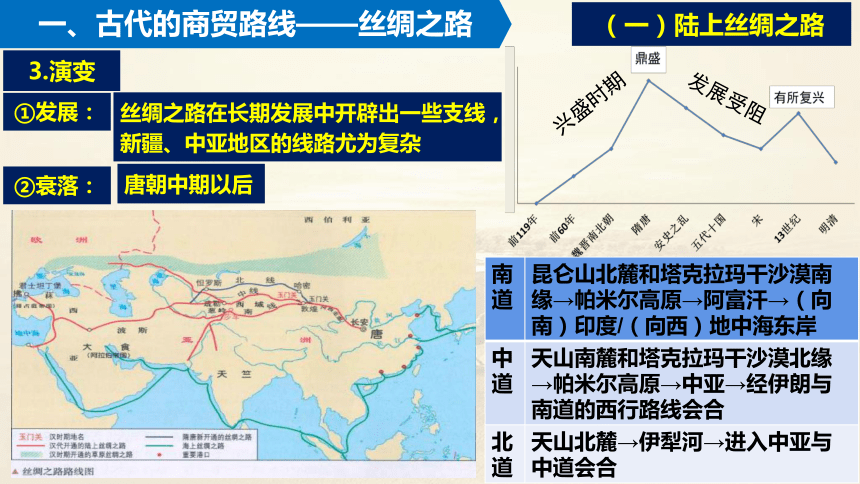

3.演变

①发展:

②衰落:

唐朝中期以后

发展受阻

兴盛时期

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚地区的线路尤为复杂

南道 昆仑山北麓和塔克拉玛干沙漠南缘→帕米尔高原→阿富汗→(向南)印度/(向西)地中海东岸

中道 天山南麓和塔克拉玛干沙漠北缘→帕米尔高原→中亚→经伊朗与南道的西行路线会合

北道 天山北麓→伊犁河→进入中亚与中道会合

合作探究

陆上丝绸之路衰落的原因

材料1:丝绸之路上的主要交通工具是骆驼和马、驴……因为骆驼能载重物,而食量又小,比较合算。然而,即使是骆驼,其运载能力也十分有限……丝绸之路沿途的地形更为复杂,行程更为遥远和艰苦,因此骆驼的运输能力更受限制。

——李伯重《丝绸之路的终结真相》

材料2:唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。 ——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

材料3:西夏王朝在公元十一世纪初攻取河西走廊,占据丝绸之路主动脉,这对陆上丝路贸易及西北地区交通状况产生了强烈影响……虽然宋夏双方对边缘贸易都持积极扶植态度,但宋夏之间的关系却变化无常。一旦处于战事状态,双方都严格控制边地人员出入,无疑会影响丝路贸易。

衰落原因:①运载能力有限,对利润有较大限制;

②支线的路线复杂,不利于通行;

③受割据、战乱等因素影响,加上东西方的海路联系日益活跃,丝绸之路的重要性渐趋下降

两汉时期陆上丝路走向兴盛的原因?

合作探究

材料1:前1世纪,罗马人从安息人那里认识了丝绸,并很快狂热地喜欢上了这种来自远东的神秘丝织品,成为丝绸在西方最大的主顾。丝绸质地优良,但制作工艺由汉朝垄断,神秘而复杂。“奥勒良曾抱怨一磅丝绸在罗马竟能卖到12英两黄金”,罗马为进口丝绸流失大量黄金。

材料2:汉朝在汉武帝时期经济发达,中国是丝绸的故乡,经济也都得到了一定发展,商人活动频繁。武帝召募使者出使西域,准备联络被匈奴从河西赶到西域的大月氏人,共同夹击匈奴。渴望为国建功立业的张骞毅然应募,连通西域。

材料3:当时,一个商队并不一定要从头到尾走完这条通商之路。一般来说,我们可以把沿途交易设想为三段进行:在最东方的是中国人,他们一直到达蒲昌海(罗布泊),也可能只到达敦煌;在最西部的是希腊人,叙利亚人和犹太人,他们从罗马帝国到叙利亚;从叙利亚到贵霜王国,甚至一直到达帕米尔一段,则是波斯人;从波斯—印度边境穿过整个西域,一直到达甘肃边境的是贵霜人。

①经济:两汉经济发展,丝织业发达,丝绸贸易利润巨大;

②政治:汉武帝大一统的措施,使西汉实力进入鼎盛时期,实行对西域的有效管辖;

③外交:汉朝积极的对外政策;丝路沿线的国家参与;稳定的国际关系;

④条件:张骞通西域创造了有利条件。

①元朝统一;

②蒙古西征,畅通了东西驿路;

③元代的驿道路网打通了元朝首都与亚欧各地的联系,使唐中期以后长期陷于停滞状态的沙漠绿洲丝路再次活跃了起来,草原丝绸之路也得到了空前发展。

13世纪蒙古兴起之后,由于蒙古的西征和对中亚、西亚广大地区的直接统治,东西驿路畅通无阻,使丝路一度有所复兴。

——周伟洲、丁景泰《丝绸之路大辞典》

(丝绸之路兴起于西汉,此后一度衰落;隋唐时期再度兴盛起来;两宋时期的陆上丝绸之路萎缩,但海上丝绸之路却呈现繁荣景象;元朝,陆上丝绸之路再度兴起;明清时期,丝绸之路日益衰落。)

元代陆上丝绸之路重新复兴

知识拓展

(二)“草原丝绸之路”

一、古代的商贸路线——丝绸之路

1.路线

2.作用

3.特点

匈奴、突厥等游牧民族的西迁商路。

材料:文化传播的角度上看,草原丝绸之路文化传播的面是全方位的,所经过的地区是人类生活的聚集区,文化的冲击力与波及面较大,而游牧民族四时迁徙的特点使得文化的传播速度较快,持续性长久。草原丝绸之路具有多样性与复杂性的特点。游牧民族的经济受自然环境的制约极不稳定,遇到天灾人祸都会形成大的波动,也会产生为谋求生存而与他族争夺自然与社会资源的战争,所以,在草原丝绸之路的发展历史上,除了商品交换以外,还会出现不同民族间的和亲、朝贡、战争等复杂的文化现象。

咸海

里海以北

南西伯利亚

欧洲

小亚细亚

漠北草原

在丝绸之路北面,从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往欧洲或小亚细亚。

全方位、传播速度快、多样性、复杂性

不仅是迁徙路线,更是贸易路线

(三)“西南丝绸之路”

一、古代的商贸路线——丝绸之路

1.路线

2.发展

3.地位

从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地。

出产和营铺丝绸的源头,亦与长安无关,而是成都平原,也即以产丝著称的古蜀国。它的国王是以“蚕丛”命名的,意思是“成堆的蚕虫”。这条贸易路线向南通过云南和贵州,进入缅甸、泰国和印度,转达波斯,再由波斯转运至欧洲和北非。它可能是历史上最古老的丝绸之路。

——朱大可《农业文明的死亡与投影文明的再生》

茶马古道

汉武帝根据张骞通西域获得的信息,派人对这条道路进行了探索。唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市。

茶马古道是指唐宋以来至民国时期汉、藏之间以进行茶马交换而形成的一条交通要道,被誉为中国南方“丝绸之路”。它起源于古代的“茶马互市”,由于其所处的特殊地理条件,便导致运输的工具主要以马和骡为主。“茶马”二字十分形象地描述出了该条古道的商贸特点。

它在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

学思之窗

《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’以骞度之,大夏去汉万二千里,居西南。今身毒又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀,宜径,又无寇。

翻译:张骞说:“我在大夏时,见到邛出产的竹杖和蜀地出产的布。问他们从哪儿得到这些东西,大夏人说:我们的商人去身毒国买来的。身毒国在大夏东南大约几千里的地方。他们的习俗是过着定居的生活,和大夏相同;但地势低湿,气候炎热,那里的人骑着大象作战。国家濒临大河。根据我的推测,大夏离汉朝一万二千里,在西南边。现在身毒又在大夏东南几千里,有蜀地的物产,这样看来,身毒离蜀地不远了。现在出使大夏从羌人居住的地方经过,很危险,羌人讨厌我们;稍微往北,就会被匈奴抓获:如果从蜀郡走,会是方便的路,又没有侵扰。

西南丝绸之路的历史价值

阅读材料,想一想:张骞提出怎样的探险计划?他为什么会提出这样的计划?

计划:开通从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地区的商路的计划

原因:大夏、身毒国物产丰富,地势气候适合生活;离蜀地不远,交通方便又无干扰。原来道路经过羌族居住地很危险,稍往北会被匈奴抓获。汉朝希望与大夏打通关系抗击匈奴 。

文明传播古道:是今川、滇、藏三地间古代文明传播和交流的重要通道。

宗教传播大道:随着茶马贸易的发展,茶马古道的不断延伸,藏传佛教也沿着这条古道广泛在青藏高原及周围地区传播。

民族精神之路:茶马古道上的马帮在千百年的历程中形成了一种独特的文化的载体,成为中国民族精神的组成部分。

团结融合之路:各民族加强了联系和沟通,促进了各民族之间政治、经济、文化的互动、发展和融合,增进了彼此间情感的联系。

安疆固边之路:茶马古道的拓展,茶马贸易的兴盛促进了中国西南边疆的安定和巩固。

经济发展之路:千年茶马古道通过茶马贸易,促进了这一地区许多城镇的形成,大大促进了这一地区经济的发展。

“北有丝绸之路,

南有茶马古道”

(四)海上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

1.概况

2.路线

3.发展历程:

海上丝绸之路指古代东西方的海上交通线,随着航海技术的发展,它在东西方交流中发挥的作用越来越重要。

东南沿海→南海→

马六甲海峡→印度洋

朝代 概况

西汉

唐朝 唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,海路日益活跃。被称为“瓷路”。

宋元

明清

初步形成东南两条航线。东线通向朝鲜半岛和日本、南线通往印度洋

明初郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰;之后日益衰落。

能够制造巨舟,使用先进的帆索和磁罗盘。官方使节和私人商贾出洋航海频繁。中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立广泛联系。广州、泉州、明州等沿海口岸,成为海上丝绸之路的重要交易枢组。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在该时期发展为重要的经济作物。

(四)海上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

4.影响

①传播东方文明;②带动私人海上贸易发展;③影响新航路开辟;④扩大了中国海外贸易的区域、规模、范围;

⑤广州成为中国古代重要港口、国际都市。

中国输往世界各地的主要货物,从丝绸到瓷器与茶叶,形成一股持续吹向全球的东方文明之风。尤其是在宋元时期,中国造船技术和航海技术的大幅提升以及指南针的航海运用,全面提升了商船远航能力,私人海上贸易也得到发展。这一时期,中国同世界60多个国家有着直接的“海上丝路”商贸往来。“涨海声中万国商”的繁荣景象,透过意大利马可·波罗和阿拉伯伊本·白图泰等旅行家的笔墨,引发了西方世界一窥东方文明的大航海时代的热潮。 ——刘勇 刘晓莉《古代丝绸之路》

在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆堆叠的唐宋时期的瓷器。

唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)、解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)、译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

合作探究

唐宋以来,对外交往通道由陆上丝绸之路转向海上丝绸之路的原因

陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——据费正清《剑桥中国古代史》等整编

印度洋及中国海一带……这个贸易体系自产生以来总体上就是和平安定的……波斯和阿拉伯商人优秀的商业才能和开拓精神更促进了贸易的良性循环……此时从东亚、东南亚、印度、阿拉伯直到欧洲都处在经济文化的上升发展时期……两宋时代,这些国家和地区经济日益发展、交换能力逐步增强、商品需求不断扩大……有效地刺激了贸易的繁荣。 ——黄纯艳《宋代海外贸易》

①陆上丝绸之路受气候、地形限制,且运载能力有限;

②中原政权与少数民族政权、阿拉伯国家长期对峙;导致陆上丝路受阻、断绝;

③经济重心南移,出口产品主要生产于南方;同时经济发展对商品需求量也增加;

⑤新航路开辟(或地理大发现)的影响。

④制定了系统完备的市舶管理制度,专门管理海上贸易;

⑥波斯和阿拉伯商人的推动;

在宋代,同中国保持海外贸易的国家和地区超过以往……外商来到中国,“许其在蕃坊居止”,并允许与中国女子通婚。宋朝廷出于贸易营收依赖等原因开始支持鼓励,国家和商业力量的合力……海上丝绸之路的兴盛改变了宋代社会,也影响了整个世界。 ——摘编自《国际化的宋代与海上丝绸之路》

精美的华瓷外销,陆上交通,晓行夜宿,辗转搬运,极易破损;而靠海路运输,则不虞路途之遥。而且,海路运输比之陆上运输,不仅安全、安稳,载量也大得多。据估计,一支由30头骆驼组成的沙漠商队,只能装载9000公斤货物,而一艘海船则可载船货60-70万公斤,二者的优劣是显而易见的。——何芳川《中外文化交流史》

⑦统治者的对外开放政策(清朝闭关前);重视并鼓励对外贸易

⑧唐宋制瓷业发达;海路运输比陆路更安全,载重量更大,成本更低。

宋朝期间,中国人在造船业和航海业上取得巨大的进步,12世纪末,开始取代穆斯林在东亚和东南亚的海上优势。宋元时期,中国的船只体积最大,装备最佳;中国商人遍布东南亚及印度港口……

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

⑨技术的进步(造船航海技术和指南针);

项目 陆上丝绸之路 海上丝绸之路

相 同 点 都是古代中国对外交往的重要通道,对中外文化、物质交流作出了巨大的贡献,是中外友好的象征 都是建立在中外交往的愿望之上的,是和平的交流通道 开辟道路,地理意义重大 中国都处于相对的优势地位。因为古代中国无论在物质上,还是文化上都较为先进 不 同 点 以长安为出发点 以东南沿海的广州、泉州、明州等地为出发点

主要是东西商业贸易之路,是中国和亚欧各国间政治往来、文化交流的通道 主要是中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区的交流通道

随着大航海时代的到来、中亚地区的衰弱和地理变迁而衰落 由于西方资本主义列强的入侵而逐渐为西方列强的侵略途径所替代

陆上丝绸之路的作用与影响相对大于海上。西方的音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等艺术,天文、历算、医药等科技知识,佛教、祆教、摩尼教、基督教、伊斯兰教等宗教,通过陆上丝绸之路先后传入中国,并在中国产生了很大影响。中国的四大发明、纺织术、制瓷等工艺和技术,绘画等艺术,儒家、道教等思想,也传向西方,产生了重要影响 知识拓展

比较“陆上丝绸之路”与“海上丝绸之路”的异同

归纳小结

欧亚大陆东西交通线——丝绸之路

名称 路线 兴盛时期 衰落时间 主要特点

陆上丝路 长安-新疆-中亚、西亚、南亚 汉-唐 明清 丝绸

草原丝路 东北-漠北-欧洲、小亚细亚 宋元 明清 民族迁徙

皮毛交易

西南丝路 成都-横断山-澜沧江、怒江-缅甸、印度 汉-唐 宋明之后 茶马

海上丝路 中国沿海-东南亚-印度-非洲、红海 宋元、明清(闭关前) 鸦片战争后 瓷器

特点:

①起源早,历史悠久。②路线多,覆盖面广。③时间长,历时千年。

④重经济,互利互惠。⑤延续性,持续发展。⑥先以陆路贸易为主,后以海路贸易为主。 ⑦对外贸易与文化交流同步进行,是东西方交流的桥梁。

⑧注重平等贸易、和平相处、睦邻友好。

⑨对外政策由开放到闭关锁国,逐渐形成朝贡体制。

归纳小结

欧亚大陆东西交通线——丝绸之路

丝绸之路是一条古代连接欧、亚、非三大洲的商贸之路,它沟通了旧大陆上兴起的诸种文明。在丝绸之路正式开通之后,东西方之间的交流更趋频繁。在丝路沿线相继兴起的中国古代诸王朝……通过不断扩张、征服,推动了古代世界从分散逐渐走向整合的全球化进程的到来。在丝绸之路多元文明的发展中,东方与西方、中国与外国、陆地与海洋、人类与自然等领域,互动几乎无处不在。 ——摘编自王永平《全球史视野下的古代丝绸之路》

我们应该把这个名称的涵义(指的是李希霍芬提出的“丝绸之路”概念)延伸到通往遥远西方的叙利亚的道路上。古代丝绸之路,即从长安到叙利亚。丝绸之路的概念是有局限性的,讲东西交通和中西交通,既包括交通线、又包括所有的各种交流,比如文化、艺术、科技、宗教等各个方面。 ——[德]赫尔曼《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》

意义:

价值:

丝绸之路的开辟,为中西方之间的物质、技术和精神文化提供了便利。加强了中国与欧亚非等国家的往来;促进了东西方经济文化的交流;推动了古代世界从分散逐渐走向整合;扩大了人类交往的范围;促进了全球文明的发展。古代丝绸之路的发展史是一部人类文明交往与联系的全球史。

世界文明、文化重现发现之路;

人类思想精神融汇贯通之路;

人类物质文明相互流通之路;

人类社会各种文明形态开放交流之路;

亚、欧、非各国经济文化交流的友谊之路。

历史纵横

汉志商道

概念:汉志指沙特阿拉伯西部沿海地区,这里在古代也有一条著名的商道,亦称“香料之路”。是一条沟通古代东西方商品贸易、经济文化交流的重要道路。于公元5到6世纪逐渐形成,6、7世纪一度达到顶峰。

路线:自东方从海路远道而来的商品先运抵也门,然后用“沙漠之舟”骆驼沿汉志商道转运到巴勒斯坦和叙利亚,再进入欧洲。商人定期组织大规模的商队,结伴而行。在鼎盛时期,商道沿途还出现了一些集市。

衰落:由于汉志地区受拜占庭世界与阿拉伯世界冲突的严重影响,日渐衰微。伊朗统治后期随着多条新商道的开辟,汉志商路逐渐淡出历史舞台。

作用:沟通了印度洋地区与地中海地区的商品贸易

二、古代商路上的中西文化交流

从出现伊始,丝绸之路就始终主宰着人类文明的进程。它仿佛是一条无形的纽带,将沿途的一个个亚欧文明紧密地联系在一起,各民族、各文明的科技、制度和文化不断地发生剧烈碰撞,最终相互影响、相互融合。丝绸之路是复数形式:奴隶之路、霸权之路、白银之路、西欧之路、帝国之路、战争之路、技术之路,这样的章节提示着丝绸之路上所流通的远不止丝绸。

——[英]彼得·弗兰科潘《丝绸之路:一部全新的世界史》

丝绸之路究竟是怎样一条路呢?

科技交流之路

物种传播之路

宗教传播之路

贸易互惠之路

艺术融汇之路

丝绸之路等商路,不仅是商贸路线,而且是

中西文化交流的桥梁。

民族融合之路

二、古代商路上的中西文化交流

1、中国文化西传

①养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国。

②漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术,经由中亚向西传播。

③中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方。

④瓷器主要沿海路外销到东南亚、南亚、西亚、北非、东非等地,深受当地人喜爱。西亚和北非工匠大量仿制中国瓷器,反映出当地人在审美等方面受到了中华文化的影响。

⑤中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区。

漆器

养蚕缫丝

四大

发明

瓷器

铁器

中医药

炼丹术

凿井术

汉血马

苜蓿

葡萄

胡桃、石榴

胡葱

胡椒

胡萝卜

胡荽

金银器

汉 鎏金铜马

西瓜、黄瓜

棉花

珠宝

香料

二、古代商路上的中西文化交流

2、西方文明东传中国

物质

文化

①西汉一度征服中亚的大宛国,获得“汗血马”,引进饲草苜蓿及葡萄等水果。

②西瓜和中国古代文献中记载的胡桃、胡萝卜等带有“胡”字的物种,基本都是通过西域传入的,它们的原产地来自西亚、中亚、南亚。

③中亚和西亚的服饰、饮食对隋唐社会产生重大影响。

④宋元时期,棉花传入中国,发展为重要的经济作物。

⑤香料、珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路输入,自宋代起基本来自海路。

天水麦积山石窟

敦煌莫高窟

音乐

二、古代商路上的中西文化交流

2、西方文明东传中国

精神文化

①佛教在汉朝传入中国,逐渐中国化,深刻影响了中国的思想、文学和艺术创作。丝绸之路沿线的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格。

②祆教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。

③中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。

佛教

袄教

摩尼教

伊斯

兰教

基督教

胡舞

知识拓展

丝绸之路上的民族文化融合

材料1:仅隔一两代,这些胡人的子孙就开始以诗书为业,倾心科第,甚至以礼教自居了,其文化取向和心理认同已完全等同于中原汉人,其间的变化不可谓不大。 ——李鸿宾《论唐代宫廷内外的胡人侍卫》

材料2:昔者汉灵帝好胡服,胡帐,胡床,胡坐,胡饭,胡箜篌,胡笛,胡舞;京城贵戚,皆竞为之。

——向达《唐代长安与西域文明》

胡人汉化

汉人胡化

历史纵横:福斯塔特遗址

位于埃及首都开罗南郊,是一处古代陶瓷的地下博物馆。其中来自中国的陶瓷约12000片,时间从唐绵延到清朝,其余的基本是中国陶瓷的仿制品

出土于辽宁北票十六国墓葬

玻璃是古代埃及人最早制造的,从东罗马帝国传入中国。

鸭型玻璃水注

二、古代商路上的中西文化交流

3、特点

4、意义

材料 李约瑟在《中国科学技术史》中,列举了中国古代科技向西方传播的水利冶炼鼓风机等26项发明,他接着写道:26个字母用完了,我该停下来了。但是还有很多例子,如有必要,也列的出来。而在列举公元3—18世纪传入中国的技术发明时,李约瑟只找到4项(螺丝钉,水泵,曲轴,发条装置)。

——《中国古代科技与传统文化》

交流内容丰富,交流双方具有双向性、竞争性、互惠性

丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对中国与其他国家和地区的贸易与文化交流,起到极大的促进作用。

(1)丝绸之路对世界文明的影响:

①丝绸之路是东西方经济和文化交流的桥梁;丰富了人们的物质生活;

②沟通了东西方人类的智慧和创造,促进了西方社会生产水平的提高,有利于西方经济的发展;

③推动了欧亚大陆不同民族之间的互相认知和文化交融,加强了各国人民之间的友谊和友好往来,对人类社会的进步和发展起了巨大的推动作用。

(2)丝绸之路对中国的影响:

①经济:农作物、畜牧品种传入中原,丰富了中国的物质生活;

②文化:佛教、基督教以及西亚中亚的音乐舞蹈艺术等传入中国,丰富了中华文化;

③社会生活:不同程度的影响了我国的饮食结构,扩大了食物来源。

知古鉴今

丝路新生——一带一路

“丝绸之路”为什么会绵延漫长的时间、穿行遥远的距离、跨越巨大的区域而长久不衰?

古代发达农业手工业商业经济的推动;

高度集中的中央集权制度的推动;

明清以前,一直实行对外开放政策;

中外商人通过商品贸易获取财富是重要因素;

不同社会的政治、宗教、生活方式、物种等交流也在一定程度上推动了丝绸之路的延续。

知识拓展

加强友好合作,促进共同发展、实现共同繁荣

一滴水里观沧海,一粒沙中看世界。北京从历史上的小城,成为今天的国际化大都市,向我们揭示了一个道理:人类生活在共同的家园,拥有共同的命运,人类历史始终在不同民族、不同文化的相遇相知中向前发展。

——习近平(2017年5月14日“一带一路”北京国际合作高峰论坛欢迎宴会上的祝酒辞)

1、对中国:有利于我国深化改革,扩大对外开放;有利于保持我国经济持续稳定发展,进一步提高我国的国际地位

2、对世界:有利于增进沿线国家和地区的经济合作和文化交流,实现各国资源的优势互补,促进各国共同发展;有利于各国消除分歧,增进友谊,维护地区和世界和平。

认识:①政治稳定、经济繁荣是对外交流的重要条件。②包容开放,加强对外经济文化交流才能促进社会进步,闭关锁国只能造成国家和民族的落后。③团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢的精神,加强了中外物质技术和精神文化的交流,符合历史发展的趋势。

开通

上溯先秦

张骞“凿空”

隋唐兴盛

宋代海路

扩展

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

交流

物质交流之路

技术交流之路

文化交流之路

影响

丝绸之路等商路

不仅是商贸之路,而且是中外文化

交流的桥梁

【课堂小结】

丝绸

之路

商路的开辟对于促进文化的交流发挥了重要作用,文化在不断交流、借鉴中向前发展。

中国文明在交流中走向世界,在交流中迎来了世界,这让我们感悟到了合作共赢的道理。古人用脚步丈量出了丝绸之路,留下了积极进取、敢于冒险的丝路精神。

“21世纪新丝绸之路经济带”这一概念的提出表明,中国又一次做好准备走向世界,也再一次做好准备迎接世界。

选必三《文化交流与传播》 第四单元 商路、贸易与文化交流

第9课

古代的商路、贸易与文化交流

目录

古代的商贸路线——丝绸之路

古代商路上的中西文化交流

【课标要求】

了解古代不同类型的商路,深入理解贸易活动在文化交流中扮演的重要角色。

新课导入

边城暮雨雁飞低,芦笋初生渐欲齐。

无数铃声遥过碛,应驮白练到安西。

唐朝诗人张籍在《凉州词》中,采用以声传影的艺术手法,描述了一支商队经由河西走廊,运送丝绸前往西域的画面。这幅画面的历史背景,就是源远流长的丝绸之路贸易。丝绸之路是沟通古代东西方经济、文化的主要桥梁。

2014年6月22日,在卡塔尔首都多哈召开的第38届联合国教科文组织世界遗产委员会会议上,中国和哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦联合申报的“丝绸之路:长安—天山廊道路网”作为首例跨国合作、成功申遗的项目,被列入世界文化遗产名录,这也是中国的第47处世界遗产。

概念解析-----丝绸之路

1877年,德国地理学家李希霍芬在他的著作《中国》一书中,首次用“丝绸之路”一词来称呼历史上这条促成东西方经济和文化交流的路线。“丝绸之路”是指经由中国西北和中亚连通古代东西方的重要商路。

“丝绸之路”有狭义和广义之分,狭义的丝路一般指张骞开辟的陆上丝绸之路。广义的丝路是指从上古开始陆续形成的、遍及欧亚大陆甚至包括北非、东非在内的长途商业贸易和文化交流路线的总称。除“西北丝绸之路”外,还包括“草原丝绸之路”、“西南丝绸之路”和“海上丝绸之路”。

“西南丝绸之路”

(茶马古道)

“草原丝绸之路”

“陆上丝绸之路”

“海上丝绸之路”

一、古代的商贸路线——丝绸之路

(一)陆上丝绸之路

1.概况

①概念:

②路线:

是指张骞开辟的经由中国西北和中亚连通欧亚大陆的商路。后人在这条商路上发现了大量丝绸遗存,因此将它命名为“丝绸之路”。丝绸之路是东西方经济和文化交流的重要象征。

长安(今西安)→ 河西走廊 → 玉门关或阳关 → 今新疆 → 葱岭(今帕米尔高原)→ 中亚 → 西亚 → 欧洲或北非。全长6000多公里

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

2.发展历史

(1)起源:

材料1《通鉴外纪》记载,“西陵氏之女嫘祖为帝元妃,始教民育蚕,治丝蚕以供衣服......后世祀为先蚕”。

材料2 春秋战国时期,东西方之间“已经沿着如今被称为丝绸之路和亚欧大陆的交通路线开展丝绸贸易” 更早的估计则明确,“在4000年前,中国的丝绸便传到了欧洲。”因此,丝绸之路也是亚非欧各国人民在长远历史进程中逐步探索出的多条连接几大文明和人文交流之路。——以上材料摘编自 傅梦孜《对古代丝绸之路源起、演变的再考察》

材料3 在埃及底比斯距今3000年左右的木乃伊身上,奥地利维也纳大学的三名考古学家,发现了一块彩色丝绸残片,属于第二十一王朝,它只能来自中国。也许早在商代,也就是距今3600年到3000年期间,丝绸之路就已悄然建立。出现在埃及的丝绸残片,只是它的一个细小回声而已。——朱大可《农业文明的死亡与投影文明的再生》

①人类早期几个文明中心之间的交往主要是沿东西方向展开的。

②中国是世界上最早养蚕和制造丝绸的国家,丝绸很早就被辗转贩运到欧亚大陆其他地区,成为广受欢迎的珍贵商品。

③丝绸之路存在历史久远,早在先秦时期,就已经存在连通中西的丝绸贸易之路。

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

2.发展历史

(2)正式开通:

秦汉时期经济发展;与匈奴关系的变化;汉武帝大一统的措施,使西汉实力进入鼎盛时期。

①条件:

莫高窟323窟壁画《张骞出使西域》

“公元前140多年的中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往西方的道路,完成了‘凿空之旅’,这就是著名的张骞出使西域。”

——习近平在“一带一路”国际合作高峰论坛开幕式上的演讲

张骞通西域

西域:今玉门关和阳关以西,也就是今天新疆地区和更远的地方。

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

2.发展历史

(2)正式开通:张骞通西域

②经过:

第一次出使西域 第二次出使西域

任务 “河西地空”,联合

乌孙东返伊犁河谷,遏制匈奴;同时访问西域各国,建立友好关系;

时间 公元前119年

结果 意义 为了联络大月氏

共同夹击匈奴

公元前138年

直接的外交目的并未实现

使汉朝了解到西域的具体情况,了解了西域的风土人情;吸引了西域各族想与汉朝往来,为丝绸之路开通奠基;大大推进了丝绸之路的畅通和贸易的繁荣;

建元三年,汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,募人出使大月氏,张骞应募出使。……张骞两次出使西域,促进了中西经济文化的交流,此后中西交通流畅,贸易大盛。后来印度佛教输入,就是取道西域的。张骞是西汉开辟西域交通的第一个使者,他的勇敢、坚忍的品质为后人所传颂。——朱绍侯、张海鹏、齐涛主编《中国古代史》

“然张骞凿空,其后使往者皆称博望侯。”“凿,开;空,通也。骞开通西域道。”(古代称对未知领域的探险为“凿空”)张骞通西域作为“丝绸之路”发展史上的标志性事件,之后丝绸之路的交通和贸易,无论在规模、稳定性还是影响力等方面,确实不可同日而语,因此张骞通西域被视为开辟道路的创举,称其为“凿空”。

有意的外交,无意的“凿空”

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

2.发展历史

(2)正式开通:张骞通西域

③影响:

是丝绸之路发展史上的一个标志性事件。

史料:公元前138年,汉武帝欲联络西域大月氏夹击匈奴,张骞应募出使西域。公元前119年,张骞再次出西域,顺利到达乌孙后,又分遣副使出使大宛、康居、大月氏、大夏、安息、身毒、于阗及其他诸国。公元前115年,张骞返回长安。此后,汉朝与西域诸国使节往来日益频繁。张骞出使西域前后十九年之久,行程数万里,途中历尽艰辛,完成了出使的任务。从此以后,西域天山南北各国相继归汉,横贯东西的丝绸之路亦由此开辟。 ——白寿彝总主编《中国通史》

政治:加强对西部边疆地区的有效管辖,有利于统一多民族国家的巩固与发展

经济:促进物种的交流,有利于边疆开发和经济发展

外交:大大推进了丝绸之路畅通和贸易的繁荣,有利于中外经济、文化交流,扩大 中华

文明的影响。开通了绵延两千多年的丝绸之路,沟通了中西文明的千年交流。

文化:有利于民族之间经济文化的交流和民族的交融,丰富了中华文化内涵。“凿空”

和“丝路”精神,成为中国人民不畏艰险、勇于开拓的历史象征。

知识拓展

陆上丝绸之路开通的条件

首先是中央集权政治推动。封建社会能建立强大的中央集权王朝,使国家得以统一,……是开展贸易的重要政治前提与保证。汉代开辟丝绸之路也是这种条件下的必然产物……

其次,互惠性的经济利益驱动。西域的开通固有联合外力牵制匈奴的本意,但经济原因是原始的,是人们生活交往的必须,对域外文明而言也有同样的需要……

再次,国内交通设施的完善与延伸。丝绸之路的开通与国内交通的发展密切相关……

当然,古代丝绸之路的开辟动因是多方面的,宗教的力量、文化的相互联系,语言的传播都会加强相互的联系与往来。 ——摘编自

傅梦孜《对古代丝绸之路源起、演变的再考察》

丝绸之路最初是军事路、外交路,汉武帝派使臣联合西域的大宛、乌孙、大月氏等国,成立了一个松散的合作联盟,旨在孤立和削弱匈奴势力。之后是民生路、商业路、世贸路,再之后发展成了当时世界上最繁忙的物流大通道。……物质交流的同时,中国文化、印度的佛文化、伊斯兰文化、基督文化也相互间交集共生。丝绸之路是汉朝探索出来的,让中国融入世界,并渐而有发言权和影响力的一条大国之道。

——摘编自穆涛

《汉代的政治丰碑和国家隐痛》

①政治:汉朝大一统局面的形成、中央集权政治的推动;对西域实行有效管辖

②经济:汉朝与各国互惠性的经济利益驱动;汉代经济发展繁荣,丝织业兴盛

③军事:联合外力牵制匈奴的本意及日后反击匈奴取得重大胜利

④交通:国内交通设施的完善与延伸

⑤个人贡献:张骞通西域,大大推进了丝绸之路的畅通

⑥民族交往需要

⑦思想文化:宗教的力量、文化的相互联系、语言的传播等

(一)陆上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

3.演变

①发展:

②衰落:

唐朝中期以后

发展受阻

兴盛时期

丝绸之路在长期发展中开辟出一些支线,新疆、中亚地区的线路尤为复杂

南道 昆仑山北麓和塔克拉玛干沙漠南缘→帕米尔高原→阿富汗→(向南)印度/(向西)地中海东岸

中道 天山南麓和塔克拉玛干沙漠北缘→帕米尔高原→中亚→经伊朗与南道的西行路线会合

北道 天山北麓→伊犁河→进入中亚与中道会合

合作探究

陆上丝绸之路衰落的原因

材料1:丝绸之路上的主要交通工具是骆驼和马、驴……因为骆驼能载重物,而食量又小,比较合算。然而,即使是骆驼,其运载能力也十分有限……丝绸之路沿途的地形更为复杂,行程更为遥远和艰苦,因此骆驼的运输能力更受限制。

——李伯重《丝绸之路的终结真相》

材料2:唐朝以来海上丝绸之路以中国的扬州、明州(宁波)、泉州、番禺(广州)为起点。丝绸之路不仅仅运输丝绸,而且也运输瓷器、糖、五金等出口货物和香料、药材、宝石等进口货物。海上丝绸之路形成主要是因为中国东南沿海山多平原少,内部往来不易,因此许多人便积极向海上发展。 ——摘编自李庆新《海上丝绸之路》

材料3:西夏王朝在公元十一世纪初攻取河西走廊,占据丝绸之路主动脉,这对陆上丝路贸易及西北地区交通状况产生了强烈影响……虽然宋夏双方对边缘贸易都持积极扶植态度,但宋夏之间的关系却变化无常。一旦处于战事状态,双方都严格控制边地人员出入,无疑会影响丝路贸易。

衰落原因:①运载能力有限,对利润有较大限制;

②支线的路线复杂,不利于通行;

③受割据、战乱等因素影响,加上东西方的海路联系日益活跃,丝绸之路的重要性渐趋下降

两汉时期陆上丝路走向兴盛的原因?

合作探究

材料1:前1世纪,罗马人从安息人那里认识了丝绸,并很快狂热地喜欢上了这种来自远东的神秘丝织品,成为丝绸在西方最大的主顾。丝绸质地优良,但制作工艺由汉朝垄断,神秘而复杂。“奥勒良曾抱怨一磅丝绸在罗马竟能卖到12英两黄金”,罗马为进口丝绸流失大量黄金。

材料2:汉朝在汉武帝时期经济发达,中国是丝绸的故乡,经济也都得到了一定发展,商人活动频繁。武帝召募使者出使西域,准备联络被匈奴从河西赶到西域的大月氏人,共同夹击匈奴。渴望为国建功立业的张骞毅然应募,连通西域。

材料3:当时,一个商队并不一定要从头到尾走完这条通商之路。一般来说,我们可以把沿途交易设想为三段进行:在最东方的是中国人,他们一直到达蒲昌海(罗布泊),也可能只到达敦煌;在最西部的是希腊人,叙利亚人和犹太人,他们从罗马帝国到叙利亚;从叙利亚到贵霜王国,甚至一直到达帕米尔一段,则是波斯人;从波斯—印度边境穿过整个西域,一直到达甘肃边境的是贵霜人。

①经济:两汉经济发展,丝织业发达,丝绸贸易利润巨大;

②政治:汉武帝大一统的措施,使西汉实力进入鼎盛时期,实行对西域的有效管辖;

③外交:汉朝积极的对外政策;丝路沿线的国家参与;稳定的国际关系;

④条件:张骞通西域创造了有利条件。

①元朝统一;

②蒙古西征,畅通了东西驿路;

③元代的驿道路网打通了元朝首都与亚欧各地的联系,使唐中期以后长期陷于停滞状态的沙漠绿洲丝路再次活跃了起来,草原丝绸之路也得到了空前发展。

13世纪蒙古兴起之后,由于蒙古的西征和对中亚、西亚广大地区的直接统治,东西驿路畅通无阻,使丝路一度有所复兴。

——周伟洲、丁景泰《丝绸之路大辞典》

(丝绸之路兴起于西汉,此后一度衰落;隋唐时期再度兴盛起来;两宋时期的陆上丝绸之路萎缩,但海上丝绸之路却呈现繁荣景象;元朝,陆上丝绸之路再度兴起;明清时期,丝绸之路日益衰落。)

元代陆上丝绸之路重新复兴

知识拓展

(二)“草原丝绸之路”

一、古代的商贸路线——丝绸之路

1.路线

2.作用

3.特点

匈奴、突厥等游牧民族的西迁商路。

材料:文化传播的角度上看,草原丝绸之路文化传播的面是全方位的,所经过的地区是人类生活的聚集区,文化的冲击力与波及面较大,而游牧民族四时迁徙的特点使得文化的传播速度较快,持续性长久。草原丝绸之路具有多样性与复杂性的特点。游牧民族的经济受自然环境的制约极不稳定,遇到天灾人祸都会形成大的波动,也会产生为谋求生存而与他族争夺自然与社会资源的战争,所以,在草原丝绸之路的发展历史上,除了商品交换以外,还会出现不同民族间的和亲、朝贡、战争等复杂的文化现象。

咸海

里海以北

南西伯利亚

欧洲

小亚细亚

漠北草原

在丝绸之路北面,从漠北草原或南西伯利亚西行,经由咸海、里海以北通往欧洲或小亚细亚。

全方位、传播速度快、多样性、复杂性

不仅是迁徙路线,更是贸易路线

(三)“西南丝绸之路”

一、古代的商贸路线——丝绸之路

1.路线

2.发展

3.地位

从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地。

出产和营铺丝绸的源头,亦与长安无关,而是成都平原,也即以产丝著称的古蜀国。它的国王是以“蚕丛”命名的,意思是“成堆的蚕虫”。这条贸易路线向南通过云南和贵州,进入缅甸、泰国和印度,转达波斯,再由波斯转运至欧洲和北非。它可能是历史上最古老的丝绸之路。

——朱大可《农业文明的死亡与投影文明的再生》

茶马古道

汉武帝根据张骞通西域获得的信息,派人对这条道路进行了探索。唐宋时期,中原与青藏高原形成茶马互市。

茶马古道是指唐宋以来至民国时期汉、藏之间以进行茶马交换而形成的一条交通要道,被誉为中国南方“丝绸之路”。它起源于古代的“茶马互市”,由于其所处的特殊地理条件,便导致运输的工具主要以马和骡为主。“茶马”二字十分形象地描述出了该条古道的商贸特点。

它在沟通古代中国西南地区与东南亚、南亚的联系上,长期发挥着重要作用。

学思之窗

《汉书·张骞传》记载,张骞从西域返回后,向汉武帝汇报说:“臣在大夏时,见邛竹杖、蜀布,问安得此,大夏国人曰:‘吾贾人往市之身毒国。身毒国在大夏东南可数千里。其俗土著,与大夏同,而卑湿暑热。其民乘象以战。其国临大水焉。’以骞度之,大夏去汉万二千里,居西南。今身毒又居大夏东南数千里,有蜀物,此其去蜀不远矣。今使大夏,从羌中,险,羌人恶之;少北,则为匈奴所得;从蜀,宜径,又无寇。

翻译:张骞说:“我在大夏时,见到邛出产的竹杖和蜀地出产的布。问他们从哪儿得到这些东西,大夏人说:我们的商人去身毒国买来的。身毒国在大夏东南大约几千里的地方。他们的习俗是过着定居的生活,和大夏相同;但地势低湿,气候炎热,那里的人骑着大象作战。国家濒临大河。根据我的推测,大夏离汉朝一万二千里,在西南边。现在身毒又在大夏东南几千里,有蜀地的物产,这样看来,身毒离蜀地不远了。现在出使大夏从羌人居住的地方经过,很危险,羌人讨厌我们;稍微往北,就会被匈奴抓获:如果从蜀郡走,会是方便的路,又没有侵扰。

西南丝绸之路的历史价值

阅读材料,想一想:张骞提出怎样的探险计划?他为什么会提出这样的计划?

计划:开通从关中平原入蜀至成都平原,沿横断山麓南下,跨越澜沧江、怒江,向西进入缅甸和印度,再通往中亚、西亚等地区的商路的计划

原因:大夏、身毒国物产丰富,地势气候适合生活;离蜀地不远,交通方便又无干扰。原来道路经过羌族居住地很危险,稍往北会被匈奴抓获。汉朝希望与大夏打通关系抗击匈奴 。

文明传播古道:是今川、滇、藏三地间古代文明传播和交流的重要通道。

宗教传播大道:随着茶马贸易的发展,茶马古道的不断延伸,藏传佛教也沿着这条古道广泛在青藏高原及周围地区传播。

民族精神之路:茶马古道上的马帮在千百年的历程中形成了一种独特的文化的载体,成为中国民族精神的组成部分。

团结融合之路:各民族加强了联系和沟通,促进了各民族之间政治、经济、文化的互动、发展和融合,增进了彼此间情感的联系。

安疆固边之路:茶马古道的拓展,茶马贸易的兴盛促进了中国西南边疆的安定和巩固。

经济发展之路:千年茶马古道通过茶马贸易,促进了这一地区许多城镇的形成,大大促进了这一地区经济的发展。

“北有丝绸之路,

南有茶马古道”

(四)海上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

1.概况

2.路线

3.发展历程:

海上丝绸之路指古代东西方的海上交通线,随着航海技术的发展,它在东西方交流中发挥的作用越来越重要。

东南沿海→南海→

马六甲海峡→印度洋

朝代 概况

西汉

唐朝 唐朝中期以后,受割据、战乱等因素影响,海路日益活跃。被称为“瓷路”。

宋元

明清

初步形成东南两条航线。东线通向朝鲜半岛和日本、南线通往印度洋

明初郑和下西洋达到了古代“海上丝绸之路”交通的巅峰;之后日益衰落。

能够制造巨舟,使用先进的帆索和磁罗盘。官方使节和私人商贾出洋航海频繁。中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区建立广泛联系。广州、泉州、明州等沿海口岸,成为海上丝绸之路的重要交易枢组。棉花从陆、海两个渠道逐渐传入中国,在该时期发展为重要的经济作物。

(四)海上丝绸之路

一、古代的商贸路线——丝绸之路

4.影响

①传播东方文明;②带动私人海上贸易发展;③影响新航路开辟;④扩大了中国海外贸易的区域、规模、范围;

⑤广州成为中国古代重要港口、国际都市。

中国输往世界各地的主要货物,从丝绸到瓷器与茶叶,形成一股持续吹向全球的东方文明之风。尤其是在宋元时期,中国造船技术和航海技术的大幅提升以及指南针的航海运用,全面提升了商船远航能力,私人海上贸易也得到发展。这一时期,中国同世界60多个国家有着直接的“海上丝路”商贸往来。“涨海声中万国商”的繁荣景象,透过意大利马可·波罗和阿拉伯伊本·白图泰等旅行家的笔墨,引发了西方世界一窥东方文明的大航海时代的热潮。 ——刘勇 刘晓莉《古代丝绸之路》

在埃及、伊朗、巴基斯坦等地,发现了大量唐代瓷器碎片,其中包括唐三彩、邢州白瓷、越州黄褐釉瓷等。在我国海南岛东南部海滩和西沙群岛海域,也发现了成捆堆叠的唐宋时期的瓷器。

唐宋时期,广州出现几种新行业:和香(把舶来的香料制成香品)、解犀(把舶来的象牙和犀牛角进行切割)、译人(翻译)和舶牙(舶来品交易经纪人)。每年进入广州的外国人约一万人次,广州出现了供外国人居住、经商的“蕃坊”。

合作探究

唐宋以来,对外交往通道由陆上丝绸之路转向海上丝绸之路的原因

陆上丝绸之路沿途气候异常干燥,地形复杂,加之骆驼、马匹运载能力有限,更为严峻的是唐与吐蕃及西亚阿拉伯国家的冲突剧增。安史之乱后,“国家用度”尽仰江淮。宋朝与辽、西夏、金等政权长期对峙,政府转而在广州、泉州等12处设市舶司,专司外商货物税,并利用先进技术,从泉州和广州等地南下海上,达东南亚和南亚,通今波斯湾、红海至欧洲,也可至非洲东海岸。16世纪初,葡萄牙人开辟了从大西洋越过非洲自西而东进入亚洲的新航线后,海上丝绸之路愈加发达。最终绿洲古路遭到遗弃,失去了传统价值。

——据费正清《剑桥中国古代史》等整编

印度洋及中国海一带……这个贸易体系自产生以来总体上就是和平安定的……波斯和阿拉伯商人优秀的商业才能和开拓精神更促进了贸易的良性循环……此时从东亚、东南亚、印度、阿拉伯直到欧洲都处在经济文化的上升发展时期……两宋时代,这些国家和地区经济日益发展、交换能力逐步增强、商品需求不断扩大……有效地刺激了贸易的繁荣。 ——黄纯艳《宋代海外贸易》

①陆上丝绸之路受气候、地形限制,且运载能力有限;

②中原政权与少数民族政权、阿拉伯国家长期对峙;导致陆上丝路受阻、断绝;

③经济重心南移,出口产品主要生产于南方;同时经济发展对商品需求量也增加;

⑤新航路开辟(或地理大发现)的影响。

④制定了系统完备的市舶管理制度,专门管理海上贸易;

⑥波斯和阿拉伯商人的推动;

在宋代,同中国保持海外贸易的国家和地区超过以往……外商来到中国,“许其在蕃坊居止”,并允许与中国女子通婚。宋朝廷出于贸易营收依赖等原因开始支持鼓励,国家和商业力量的合力……海上丝绸之路的兴盛改变了宋代社会,也影响了整个世界。 ——摘编自《国际化的宋代与海上丝绸之路》

精美的华瓷外销,陆上交通,晓行夜宿,辗转搬运,极易破损;而靠海路运输,则不虞路途之遥。而且,海路运输比之陆上运输,不仅安全、安稳,载量也大得多。据估计,一支由30头骆驼组成的沙漠商队,只能装载9000公斤货物,而一艘海船则可载船货60-70万公斤,二者的优劣是显而易见的。——何芳川《中外文化交流史》

⑦统治者的对外开放政策(清朝闭关前);重视并鼓励对外贸易

⑧唐宋制瓷业发达;海路运输比陆路更安全,载重量更大,成本更低。

宋朝期间,中国人在造船业和航海业上取得巨大的进步,12世纪末,开始取代穆斯林在东亚和东南亚的海上优势。宋元时期,中国的船只体积最大,装备最佳;中国商人遍布东南亚及印度港口……

——【美】斯塔夫里阿诺斯《全球通史》

⑨技术的进步(造船航海技术和指南针);

项目 陆上丝绸之路 海上丝绸之路

相 同 点 都是古代中国对外交往的重要通道,对中外文化、物质交流作出了巨大的贡献,是中外友好的象征 都是建立在中外交往的愿望之上的,是和平的交流通道 开辟道路,地理意义重大 中国都处于相对的优势地位。因为古代中国无论在物质上,还是文化上都较为先进 不 同 点 以长安为出发点 以东南沿海的广州、泉州、明州等地为出发点

主要是东西商业贸易之路,是中国和亚欧各国间政治往来、文化交流的通道 主要是中国与东南亚、南亚、西亚和东非地区的交流通道

随着大航海时代的到来、中亚地区的衰弱和地理变迁而衰落 由于西方资本主义列强的入侵而逐渐为西方列强的侵略途径所替代

陆上丝绸之路的作用与影响相对大于海上。西方的音乐、舞蹈、绘画、雕塑、建筑等艺术,天文、历算、医药等科技知识,佛教、祆教、摩尼教、基督教、伊斯兰教等宗教,通过陆上丝绸之路先后传入中国,并在中国产生了很大影响。中国的四大发明、纺织术、制瓷等工艺和技术,绘画等艺术,儒家、道教等思想,也传向西方,产生了重要影响 知识拓展

比较“陆上丝绸之路”与“海上丝绸之路”的异同

归纳小结

欧亚大陆东西交通线——丝绸之路

名称 路线 兴盛时期 衰落时间 主要特点

陆上丝路 长安-新疆-中亚、西亚、南亚 汉-唐 明清 丝绸

草原丝路 东北-漠北-欧洲、小亚细亚 宋元 明清 民族迁徙

皮毛交易

西南丝路 成都-横断山-澜沧江、怒江-缅甸、印度 汉-唐 宋明之后 茶马

海上丝路 中国沿海-东南亚-印度-非洲、红海 宋元、明清(闭关前) 鸦片战争后 瓷器

特点:

①起源早,历史悠久。②路线多,覆盖面广。③时间长,历时千年。

④重经济,互利互惠。⑤延续性,持续发展。⑥先以陆路贸易为主,后以海路贸易为主。 ⑦对外贸易与文化交流同步进行,是东西方交流的桥梁。

⑧注重平等贸易、和平相处、睦邻友好。

⑨对外政策由开放到闭关锁国,逐渐形成朝贡体制。

归纳小结

欧亚大陆东西交通线——丝绸之路

丝绸之路是一条古代连接欧、亚、非三大洲的商贸之路,它沟通了旧大陆上兴起的诸种文明。在丝绸之路正式开通之后,东西方之间的交流更趋频繁。在丝路沿线相继兴起的中国古代诸王朝……通过不断扩张、征服,推动了古代世界从分散逐渐走向整合的全球化进程的到来。在丝绸之路多元文明的发展中,东方与西方、中国与外国、陆地与海洋、人类与自然等领域,互动几乎无处不在。 ——摘编自王永平《全球史视野下的古代丝绸之路》

我们应该把这个名称的涵义(指的是李希霍芬提出的“丝绸之路”概念)延伸到通往遥远西方的叙利亚的道路上。古代丝绸之路,即从长安到叙利亚。丝绸之路的概念是有局限性的,讲东西交通和中西交通,既包括交通线、又包括所有的各种交流,比如文化、艺术、科技、宗教等各个方面。 ——[德]赫尔曼《中国与叙利亚之间的古代丝绸之路》

意义:

价值:

丝绸之路的开辟,为中西方之间的物质、技术和精神文化提供了便利。加强了中国与欧亚非等国家的往来;促进了东西方经济文化的交流;推动了古代世界从分散逐渐走向整合;扩大了人类交往的范围;促进了全球文明的发展。古代丝绸之路的发展史是一部人类文明交往与联系的全球史。

世界文明、文化重现发现之路;

人类思想精神融汇贯通之路;

人类物质文明相互流通之路;

人类社会各种文明形态开放交流之路;

亚、欧、非各国经济文化交流的友谊之路。

历史纵横

汉志商道

概念:汉志指沙特阿拉伯西部沿海地区,这里在古代也有一条著名的商道,亦称“香料之路”。是一条沟通古代东西方商品贸易、经济文化交流的重要道路。于公元5到6世纪逐渐形成,6、7世纪一度达到顶峰。

路线:自东方从海路远道而来的商品先运抵也门,然后用“沙漠之舟”骆驼沿汉志商道转运到巴勒斯坦和叙利亚,再进入欧洲。商人定期组织大规模的商队,结伴而行。在鼎盛时期,商道沿途还出现了一些集市。

衰落:由于汉志地区受拜占庭世界与阿拉伯世界冲突的严重影响,日渐衰微。伊朗统治后期随着多条新商道的开辟,汉志商路逐渐淡出历史舞台。

作用:沟通了印度洋地区与地中海地区的商品贸易

二、古代商路上的中西文化交流

从出现伊始,丝绸之路就始终主宰着人类文明的进程。它仿佛是一条无形的纽带,将沿途的一个个亚欧文明紧密地联系在一起,各民族、各文明的科技、制度和文化不断地发生剧烈碰撞,最终相互影响、相互融合。丝绸之路是复数形式:奴隶之路、霸权之路、白银之路、西欧之路、帝国之路、战争之路、技术之路,这样的章节提示着丝绸之路上所流通的远不止丝绸。

——[英]彼得·弗兰科潘《丝绸之路:一部全新的世界史》

丝绸之路究竟是怎样一条路呢?

科技交流之路

物种传播之路

宗教传播之路

贸易互惠之路

艺术融汇之路

丝绸之路等商路,不仅是商贸路线,而且是

中西文化交流的桥梁。

民族融合之路

二、古代商路上的中西文化交流

1、中国文化西传

①养蚕和缫丝技术逐渐传到东罗马帝国。

②漆器及其制造技术、铁器及冶铁技术,经由中亚向西传播。

③中国古代的四大发明经由陆路和海路传到西方。

④瓷器主要沿海路外销到东南亚、南亚、西亚、北非、东非等地,深受当地人喜爱。西亚和北非工匠大量仿制中国瓷器,反映出当地人在审美等方面受到了中华文化的影响。

⑤中医药知识随着炼丹术传到阿拉伯地区。

漆器

养蚕缫丝

四大

发明

瓷器

铁器

中医药

炼丹术

凿井术

汉血马

苜蓿

葡萄

胡桃、石榴

胡葱

胡椒

胡萝卜

胡荽

金银器

汉 鎏金铜马

西瓜、黄瓜

棉花

珠宝

香料

二、古代商路上的中西文化交流

2、西方文明东传中国

物质

文化

①西汉一度征服中亚的大宛国,获得“汗血马”,引进饲草苜蓿及葡萄等水果。

②西瓜和中国古代文献中记载的胡桃、胡萝卜等带有“胡”字的物种,基本都是通过西域传入的,它们的原产地来自西亚、中亚、南亚。

③中亚和西亚的服饰、饮食对隋唐社会产生重大影响。

④宋元时期,棉花传入中国,发展为重要的经济作物。

⑤香料、珠宝、金银器皿等外来商品,早期多从陆路输入,自宋代起基本来自海路。

天水麦积山石窟

敦煌莫高窟

音乐

二、古代商路上的中西文化交流

2、西方文明东传中国

精神文化

①佛教在汉朝传入中国,逐渐中国化,深刻影响了中国的思想、文学和艺术创作。丝绸之路沿线的著名佛教石窟,融汇东西艺术风格。

②祆教、摩尼教、犹太教、伊斯兰教和基督教陆续传到中国。

③中亚和西亚的杂技、魔术、音乐、舞蹈在汉唐王朝广受欢迎。

佛教

袄教

摩尼教

伊斯

兰教

基督教

胡舞

知识拓展

丝绸之路上的民族文化融合

材料1:仅隔一两代,这些胡人的子孙就开始以诗书为业,倾心科第,甚至以礼教自居了,其文化取向和心理认同已完全等同于中原汉人,其间的变化不可谓不大。 ——李鸿宾《论唐代宫廷内外的胡人侍卫》

材料2:昔者汉灵帝好胡服,胡帐,胡床,胡坐,胡饭,胡箜篌,胡笛,胡舞;京城贵戚,皆竞为之。

——向达《唐代长安与西域文明》

胡人汉化

汉人胡化

历史纵横:福斯塔特遗址

位于埃及首都开罗南郊,是一处古代陶瓷的地下博物馆。其中来自中国的陶瓷约12000片,时间从唐绵延到清朝,其余的基本是中国陶瓷的仿制品

出土于辽宁北票十六国墓葬

玻璃是古代埃及人最早制造的,从东罗马帝国传入中国。

鸭型玻璃水注

二、古代商路上的中西文化交流

3、特点

4、意义

材料 李约瑟在《中国科学技术史》中,列举了中国古代科技向西方传播的水利冶炼鼓风机等26项发明,他接着写道:26个字母用完了,我该停下来了。但是还有很多例子,如有必要,也列的出来。而在列举公元3—18世纪传入中国的技术发明时,李约瑟只找到4项(螺丝钉,水泵,曲轴,发条装置)。

——《中国古代科技与传统文化》

交流内容丰富,交流双方具有双向性、竞争性、互惠性

丝绸之路是古代东西方往来的大动脉,对中国与其他国家和地区的贸易与文化交流,起到极大的促进作用。

(1)丝绸之路对世界文明的影响:

①丝绸之路是东西方经济和文化交流的桥梁;丰富了人们的物质生活;

②沟通了东西方人类的智慧和创造,促进了西方社会生产水平的提高,有利于西方经济的发展;

③推动了欧亚大陆不同民族之间的互相认知和文化交融,加强了各国人民之间的友谊和友好往来,对人类社会的进步和发展起了巨大的推动作用。

(2)丝绸之路对中国的影响:

①经济:农作物、畜牧品种传入中原,丰富了中国的物质生活;

②文化:佛教、基督教以及西亚中亚的音乐舞蹈艺术等传入中国,丰富了中华文化;

③社会生活:不同程度的影响了我国的饮食结构,扩大了食物来源。

知古鉴今

丝路新生——一带一路

“丝绸之路”为什么会绵延漫长的时间、穿行遥远的距离、跨越巨大的区域而长久不衰?

古代发达农业手工业商业经济的推动;

高度集中的中央集权制度的推动;

明清以前,一直实行对外开放政策;

中外商人通过商品贸易获取财富是重要因素;

不同社会的政治、宗教、生活方式、物种等交流也在一定程度上推动了丝绸之路的延续。

知识拓展

加强友好合作,促进共同发展、实现共同繁荣

一滴水里观沧海,一粒沙中看世界。北京从历史上的小城,成为今天的国际化大都市,向我们揭示了一个道理:人类生活在共同的家园,拥有共同的命运,人类历史始终在不同民族、不同文化的相遇相知中向前发展。

——习近平(2017年5月14日“一带一路”北京国际合作高峰论坛欢迎宴会上的祝酒辞)

1、对中国:有利于我国深化改革,扩大对外开放;有利于保持我国经济持续稳定发展,进一步提高我国的国际地位

2、对世界:有利于增进沿线国家和地区的经济合作和文化交流,实现各国资源的优势互补,促进各国共同发展;有利于各国消除分歧,增进友谊,维护地区和世界和平。

认识:①政治稳定、经济繁荣是对外交流的重要条件。②包容开放,加强对外经济文化交流才能促进社会进步,闭关锁国只能造成国家和民族的落后。③团结互信、平等互利、包容互鉴、合作共赢的精神,加强了中外物质技术和精神文化的交流,符合历史发展的趋势。

开通

上溯先秦

张骞“凿空”

隋唐兴盛

宋代海路

扩展

草原丝绸之路

西南丝绸之路

海上丝绸之路

交流

物质交流之路

技术交流之路

文化交流之路

影响

丝绸之路等商路

不仅是商贸之路,而且是中外文化

交流的桥梁

【课堂小结】

丝绸

之路

商路的开辟对于促进文化的交流发挥了重要作用,文化在不断交流、借鉴中向前发展。

中国文明在交流中走向世界,在交流中迎来了世界,这让我们感悟到了合作共赢的道理。古人用脚步丈量出了丝绸之路,留下了积极进取、敢于冒险的丝路精神。

“21世纪新丝绸之路经济带”这一概念的提出表明,中国又一次做好准备走向世界,也再一次做好准备迎接世界。

同课章节目录

- 第一单元 源远流长的中华文化

- 第1课 中华优秀传统文化的内涵与特点

- 第2课 中华文化的世界意义

- 第二单元 丰富多样的世界文化

- 第3课 古代西亚、 非洲文化

- 第4课 欧洲文化的形成

- 第5课 南亚、 东亚与美洲的文化

- 第三单元 人口迁徙、文化交融与认同

- 第6课 古代人类的迁徙和区域文化的形成

- 第7课 近代殖民活动和人口的跨地域转移

- 第8课 现代社会的移民和多元文化

- 第四单元 商路、贸易与文化交流

- 第9课 古代的商路、 贸易与文化交流

- 第10课 近代以来的世界贸易与文化交流的扩展

- 第五单元 战争与文化交锋

- 第11课 古代战争与地域文化的演变

- 第12课 近代战争与西方文化的扩张

- 第13课 现代战争与不同文化的碰撞和交流

- 第六单元 文化的传承与保护

- 第14课 文化传承的多种载体及其发展

- 第15课 文化遗产:全人类共同的财富

- 活动课 信息革命与人类文化共享