江苏省南通市2024-2025学年高一上学期1月期末学业质量监测历史试卷(图片版,含答案)

文档属性

| 名称 | 江苏省南通市2024-2025学年高一上学期1月期末学业质量监测历史试卷(图片版,含答案) |

|

|

| 格式 | |||

| 文件大小 | 1.7MB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-09 00:00:00 | ||

图片预览

文档简介

答案

一、选择题

1. 答案:D

解析:伊尹放逐商王太甲,商王盘庚迁都与大臣、民众沟通协商,这都

体现出商王权力受到大臣和民众的制约,D选项正确。A选项,材料未

体现君权与相权的矛盾;B 选项,仁政思想是战国时期孟子提出的,商

代没有仁政思想;C 选项,材料主要体现的是大臣和民众对商王决策有

影响,并非国人舆论影响朝政。

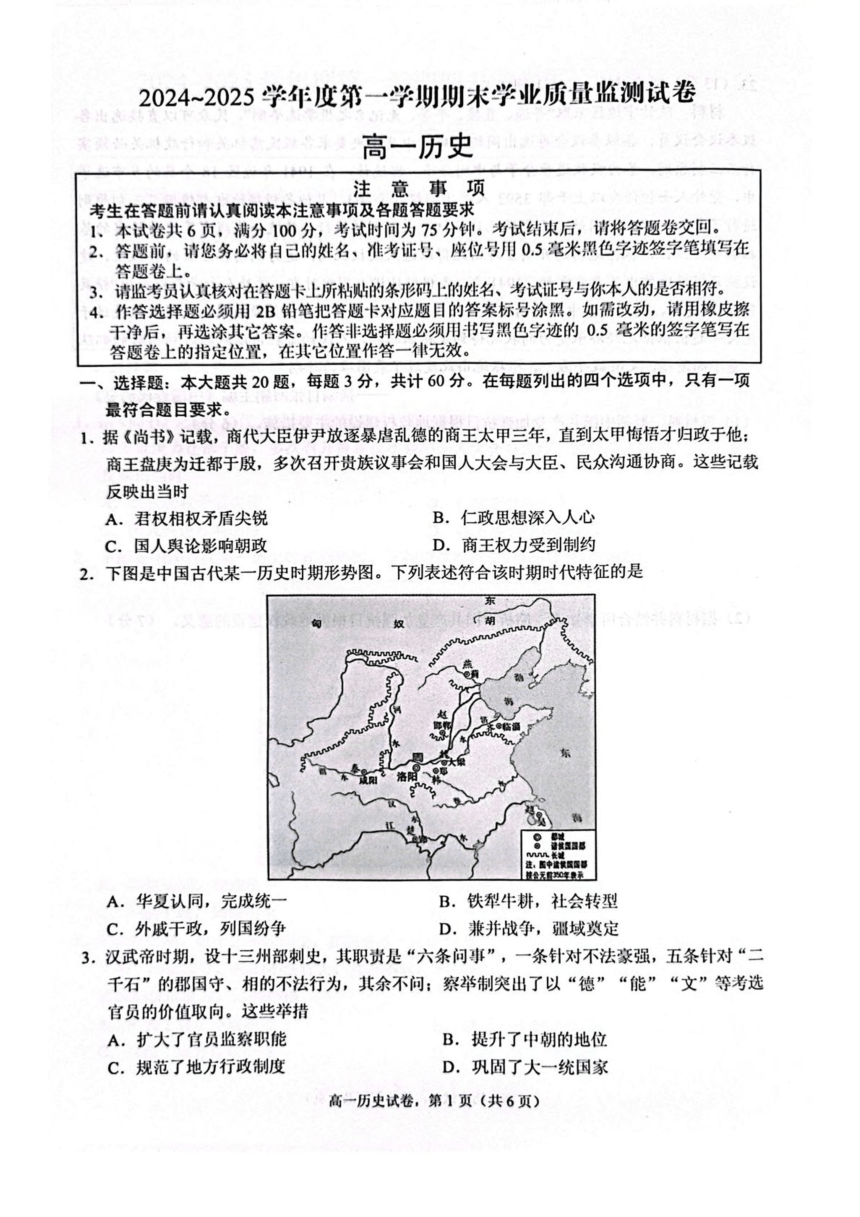

2. 答案:B

解析:图片虽未呈现,但从选项分析,A 选项“华夏认同,完成统一”

是秦朝的特征;C选项“外戚干政,列国纷争”不符合常见历史时期特

征;D 选项“兼并战争,疆域奠定”表述不准确。铁犁牛耕在春秋战国

时期出现并推广,推动了社会转型,B选项符合这一时期时代特征。

3. 答案:D

解析:汉武帝设置刺史监察地方豪强和郡国守、相,察举制以

“德”“能”“文”等考选官员,这些举措加强了对地方的控制,选拔

了人才,巩固了大一统国家,D选项正确。A 选项,刺史职责明确,并

非扩大了官员监察职能;B 选项,材料未涉及中朝地位;C 选项,这些

举措主要是监察和选官,并非规范地方行政制度。

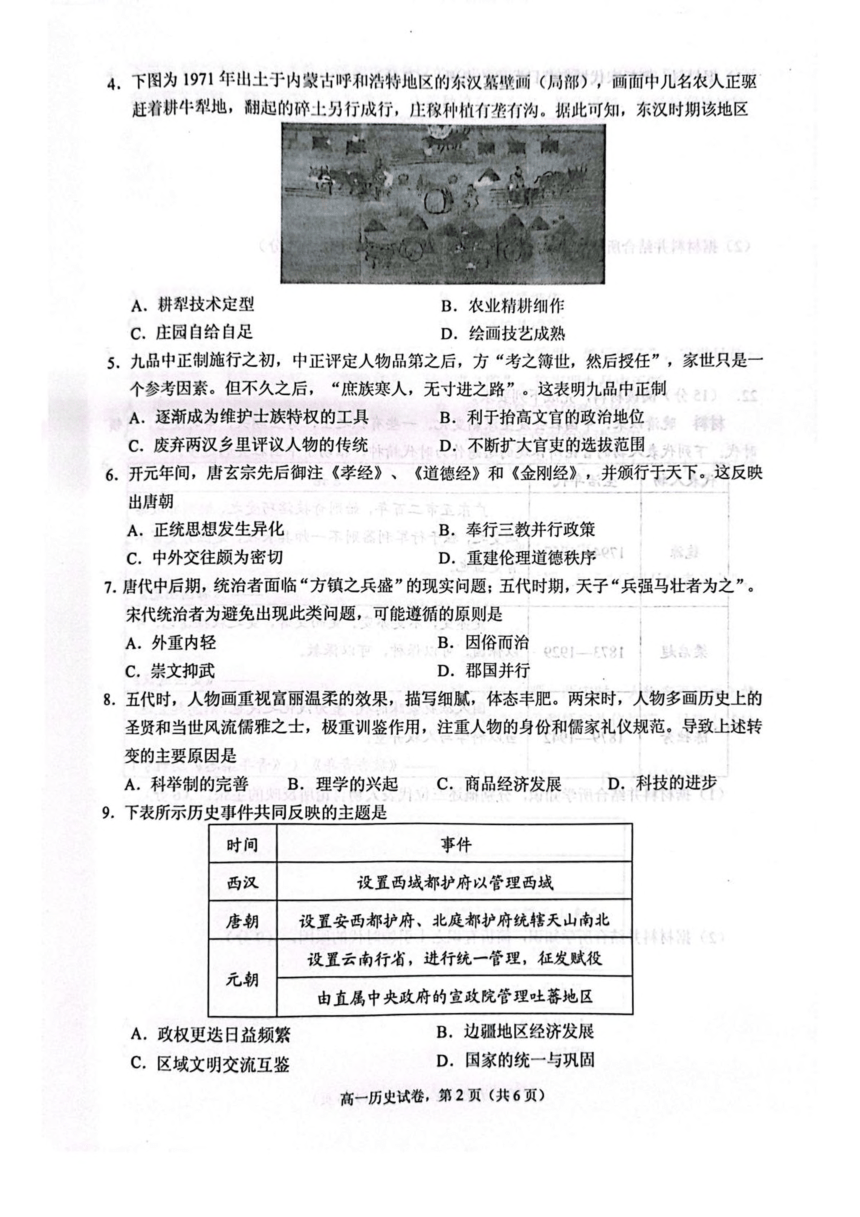

4. 答案:B

解析:东汉墓壁画中农人驱牛犁地,土地翻耕有垄有沟,体现了农业生

产中的精耕细作,B 选项正确。A 选项,耕犁技术定型是在唐朝曲辕犁

出现后;C选项,材料未体现庄园自给自足;D 选项,绘画技艺成熟与

材料主旨不符。

5. 答案:A

解析:九品中正制施行之初家世是参考因素,但后来“庶族寒人,无寸

进之路”,说明该制度逐渐成为维护士族特权的工具,A选项正确。B

选项,材料未提及文官政治地位;C选项,材料未表明废弃两汉乡里评

议人物的传统;D选项,九品中正制后期限制了官吏选拔范围,而非扩

大。

6. 答案:B

解析:唐玄宗御注《孝经》(儒家经典)、《道德经》(道家经典)和

《金刚经》(佛教经典)并颁行天下,反映出唐朝奉行三教并行政策,

B选项正确。A选项,正统思想仍是儒家思想,未发生异化;C选项,材

料未体现中外交往;D选项,材料主旨并非重建伦理道德秩序。

7. 答案:C

解析:唐代中后期的藩镇割据和五代时期“兵强马壮者为之”的局面,

都是武将势力过大导致的。宋代为避免此类问题,采取崇文抑武的原则,

削弱武将权力,加强中央集权,C选项正确。A选项,宋代是内重外轻;

B选项,因俗而治主要针对少数民族地区;D 选项,郡国并行是汉代的

地方制度。

8. 答案:B

解析:两宋时期理学兴起,强调儒家的伦理道德和等级规范,影响了人

物画的创作,使人物画注重人物身份和儒家礼仪规范,B选项正确。A

选项,科举制的完善与人物画风格转变关系不大;C选项,商品经济发

展促进了风俗画的发展,与人物画风格转变无关;D选项,科技进步对

人物画风格转变影响较小。

9. 答案:D

解析:西汉设置西域都护府管理西域、唐朝设置安西都护府和北庭都护

府统辖天山南北、元朝设置云南行省管理云南、由宣政院管理吐蕃地区,

这些举措都加强了对边疆地区的管理,有利于国家的统一与巩固,D 选

项正确。A选项,材料未体现政权更迭频繁;B 选项,材料重点强调的

是对边疆地区的管理,而非经济发展;C 选项,材料未涉及区域文明交

流互鉴。

10. 答案:C

解析:忽必烈即位后制定的礼制包含蒙古旧俗且“颇采古礼,杂就金

制”,这一变化顺应了民族交融的趋势,C选项正确。A选项,元朝实

行民族分化政策,并非民族平等;B选项,仅礼制的变化不能维系政权

长治久安;D 选项,“民族习俗趋同”说法错误,只是相互融合。

11. 答案:C

解析:明代徽商编撰记载水陆路程、各地物产等内容的书籍,说明当时

长途贩运贸易发展,商人需要这些信息,C选项正确。A选项,重农抑

商政策在明代并未废止;B 选项,这些书籍主要是为商业服务,不能说

明地理知识备受关注;D选项,材料未体现图书市场利润丰厚。

12. 答案:D

解析:正德以前百姓大多从事农业,嘉靖以后去农而改业为工商的人数

增多,这反映出经济发展冲击了传统的重农观念,D 选项正确。A选项,

传统经济结构逐步瓦解是在鸦片战争后;B选项,材料未体现社会成员

身份趋于平等;C选项,材料未涉及士人主流价值取向的改变。

13. 答案:B

解析:李鸿章指出上海各工厂“日需外洋煤铁”极多的问题,并建议官

督商办开采煤铁事宜,目的是减少对外国煤铁的依赖,抵御列强侵略,

B选项正确。A 选项,洋务运动未能保障国家政治经济安全;C 选项,材

料只是说试办开采煤铁事宜,并非将军用工业由官办转为商办;D选项,

洋务运动并没有摆脱列强对煤矿业的控制。

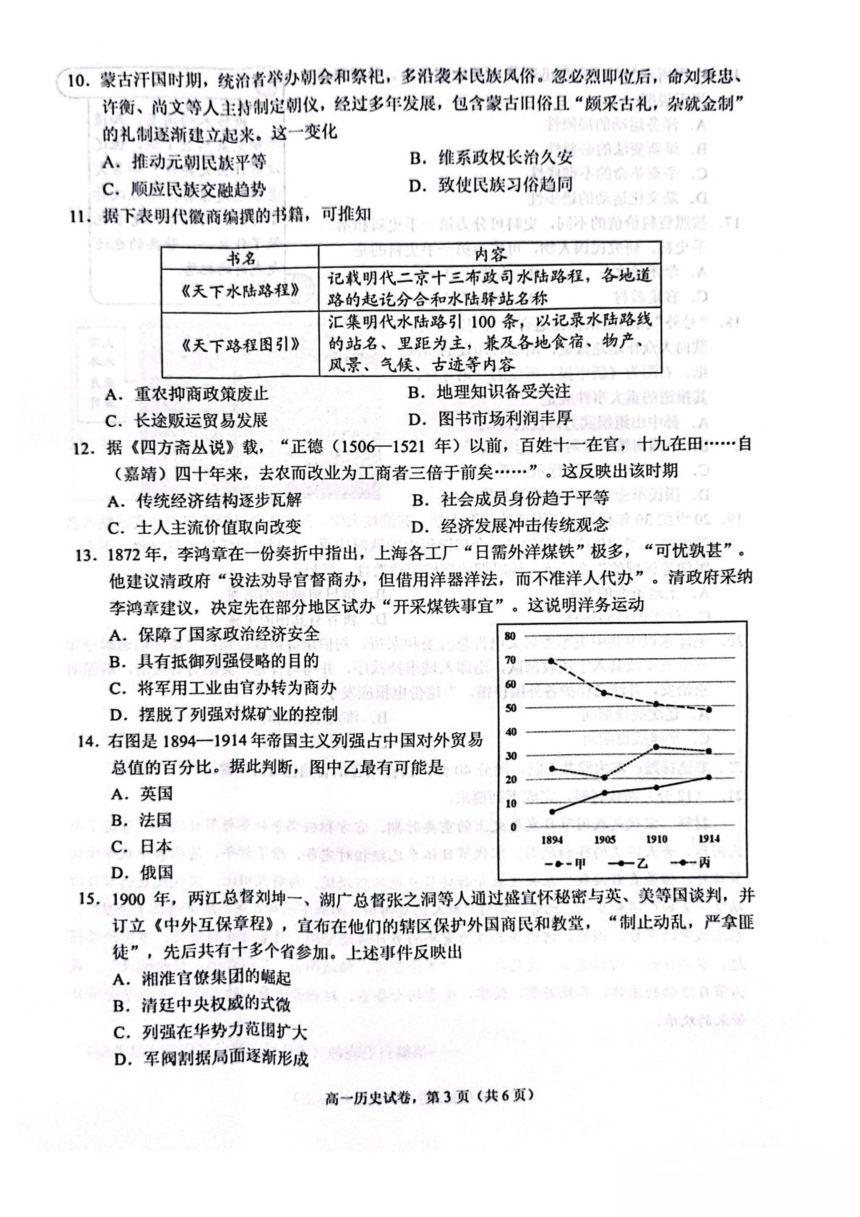

14. 答案:C

解析:1894 1914 年,日本通过甲午中日战争等,在华势力不断扩大,

其在中国对外贸易总值中的占比逐渐上升,C选项正确。A 选项,英国

在这一时期在华贸易优势逐渐被其他国家挑战;B选项,法国在华贸易

占比相对较小;D选项,俄国在华贸易规模不如日本。

15. 答案:B

解析:两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与英、美等国订立《中外互

保章程》,自行宣布保护外国商民和教堂等,这反映出清廷中央权威式

微,地方官员自行其是,B 选项正确。A 选项,湘淮官僚集团在太平天

国运动时期已经崛起;C选项,材料未体现列强在华势力范围扩大;D

选项,军阀割据局面是在北洋军阀统治时期逐渐形成的。

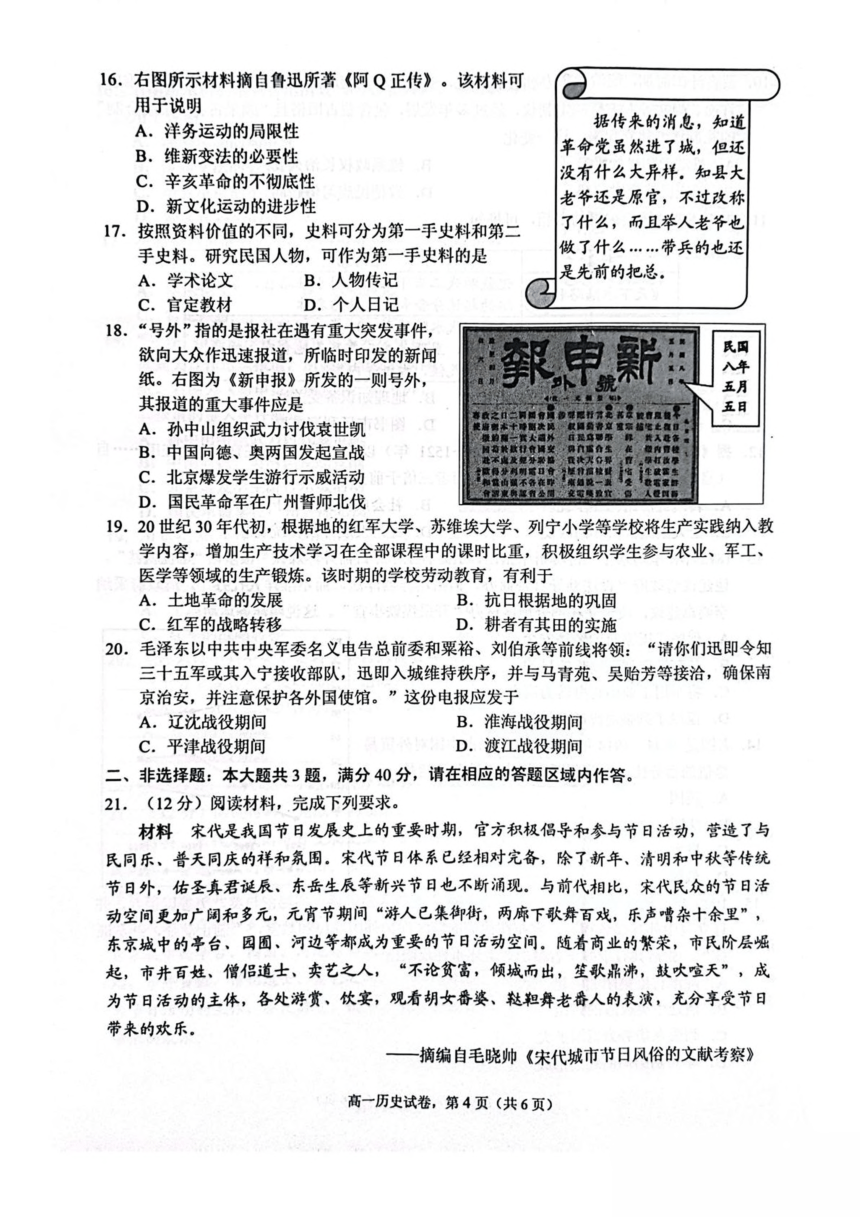

16. 答案:C

解析:《阿 Q正传》中革命党进城后,知县大老爷、举人老爷等依旧掌

权,这说明辛亥革命没有彻底改变社会现状,体现了辛亥革命的不彻底

性,C 选项正确。A 选项,洋务运动主要是学习西方技术,与材料内容

无关;B选项,维新变法主张改良,材料未体现;D 选项,新文化运动

倡导民主与科学,与材料不符。

17. 答案:D

解析:第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作

为历史根据的史料。个人日记是当事人的记录,属于第一手史料,D 选

项正确。A 选项学术论文、B选项人物传记、C 选项官定教材都是后人根

据其他资料编写的,属于第二手史料。

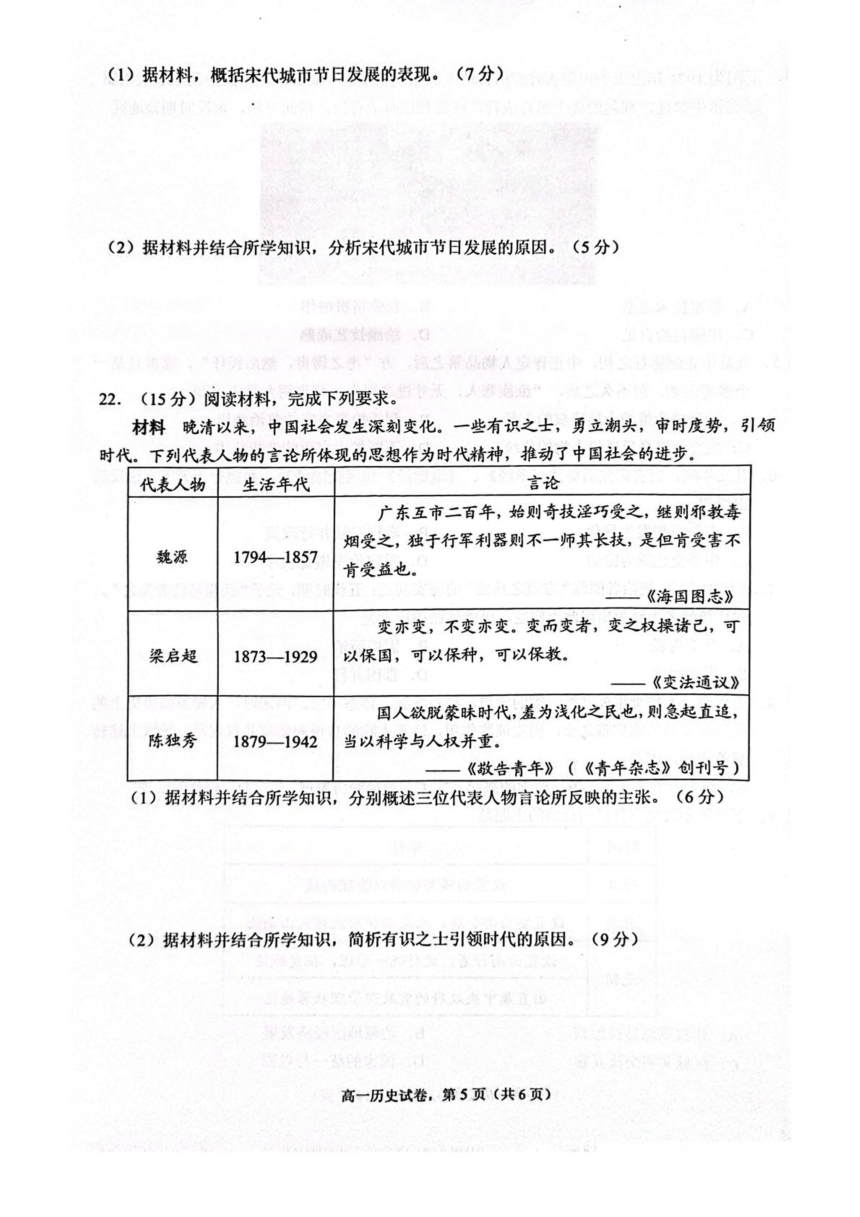

18. 答案:C

解析:从“民国八年八月五日”可判断是 1919 年 8 月 5 日,结合所学,

1919 年五四运动爆发,北京爆发学生游行示威活动,C 选项正确。A 选

项,孙中山组织武力讨伐袁世凯是在 1913 年;B选项,中国向德、奥两

国宣战是在 1917 年;D 选项,国民革命军在广州誓师北伐是在 1926 年。

19. 答案:A

解析:20 世纪 30 年代初,根据地开展土地革命,学校将生产实践纳入

教学内容,有利于培养学生的劳动技能,推动土地革命的发展,A选项

正确。B选项,此时抗日根据地尚未建立;C 选项,红军战略转移是在

1934 1936 年;D选项,耕者有其田的实施是在解放战争时期。

20. 答案:D

解析:材料中提到“确保南京治安”,南京是国民政府的首都,渡江战

役后解放军占领南京,D选项正确。A 选项辽沈战役、B选项淮海战役、

C选项平津战役都与占领南京无关。

二、非选择题

21. 答案:

(1)表现:①节日体系相对完备,新兴节日不断涌现;②节日活动空间

广阔多元;③市民阶层成为节日活动主体;④节日活动丰富多样,充满

欢乐氛围。(7分)

(2)原因:①官方的积极倡导和参与;②商业繁荣,市民阶层崛起;③

城市经济的发展,为节日活动提供了物质基础。(5分)

22. 答案:

(1)主张:①魏源:学习西方先进军事技术(师夷长技)。②梁启超:

主张变法图强,掌握变革的主动权,以保国、保种、保教。③陈独秀:

提倡科学与人权(民主),反对愚昧和专制。(6分)

(2)原因:①晚清以来,中国面临列强侵略,民族危机不断加深,有识

之士为救亡图存而积极探索;②西方思想文化的传入,开阔了有识之士

的视野;③民族资本主义的发展,为有识之士的思想和行动提供了经济

基础;④有识之士具有强烈的社会责任感和使命感。(9分)

23. 答案:

(1)措施:①实行“普遍、直接、平等、无记名之投票选举制”;②实

行三三制原则;③推行精兵简政政策。(6分)

(2)意义:①加强了抗日根据地的民主建设,巩固了统一战线;②调动

了各方面的积极性,有利于团结各界人士共同抗日;③减轻了人民负担,

提高了部队战斗力,使根据地度过了困难时期;④为中国共产党领导的

政权建设积累了经验。(7 分)

一、选择题

1. 答案:D

解析:伊尹放逐商王太甲,商王盘庚迁都与大臣、民众沟通协商,这都

体现出商王权力受到大臣和民众的制约,D选项正确。A选项,材料未

体现君权与相权的矛盾;B 选项,仁政思想是战国时期孟子提出的,商

代没有仁政思想;C 选项,材料主要体现的是大臣和民众对商王决策有

影响,并非国人舆论影响朝政。

2. 答案:B

解析:图片虽未呈现,但从选项分析,A 选项“华夏认同,完成统一”

是秦朝的特征;C选项“外戚干政,列国纷争”不符合常见历史时期特

征;D 选项“兼并战争,疆域奠定”表述不准确。铁犁牛耕在春秋战国

时期出现并推广,推动了社会转型,B选项符合这一时期时代特征。

3. 答案:D

解析:汉武帝设置刺史监察地方豪强和郡国守、相,察举制以

“德”“能”“文”等考选官员,这些举措加强了对地方的控制,选拔

了人才,巩固了大一统国家,D选项正确。A 选项,刺史职责明确,并

非扩大了官员监察职能;B 选项,材料未涉及中朝地位;C 选项,这些

举措主要是监察和选官,并非规范地方行政制度。

4. 答案:B

解析:东汉墓壁画中农人驱牛犁地,土地翻耕有垄有沟,体现了农业生

产中的精耕细作,B 选项正确。A 选项,耕犁技术定型是在唐朝曲辕犁

出现后;C选项,材料未体现庄园自给自足;D 选项,绘画技艺成熟与

材料主旨不符。

5. 答案:A

解析:九品中正制施行之初家世是参考因素,但后来“庶族寒人,无寸

进之路”,说明该制度逐渐成为维护士族特权的工具,A选项正确。B

选项,材料未提及文官政治地位;C选项,材料未表明废弃两汉乡里评

议人物的传统;D选项,九品中正制后期限制了官吏选拔范围,而非扩

大。

6. 答案:B

解析:唐玄宗御注《孝经》(儒家经典)、《道德经》(道家经典)和

《金刚经》(佛教经典)并颁行天下,反映出唐朝奉行三教并行政策,

B选项正确。A选项,正统思想仍是儒家思想,未发生异化;C选项,材

料未体现中外交往;D选项,材料主旨并非重建伦理道德秩序。

7. 答案:C

解析:唐代中后期的藩镇割据和五代时期“兵强马壮者为之”的局面,

都是武将势力过大导致的。宋代为避免此类问题,采取崇文抑武的原则,

削弱武将权力,加强中央集权,C选项正确。A选项,宋代是内重外轻;

B选项,因俗而治主要针对少数民族地区;D 选项,郡国并行是汉代的

地方制度。

8. 答案:B

解析:两宋时期理学兴起,强调儒家的伦理道德和等级规范,影响了人

物画的创作,使人物画注重人物身份和儒家礼仪规范,B选项正确。A

选项,科举制的完善与人物画风格转变关系不大;C选项,商品经济发

展促进了风俗画的发展,与人物画风格转变无关;D选项,科技进步对

人物画风格转变影响较小。

9. 答案:D

解析:西汉设置西域都护府管理西域、唐朝设置安西都护府和北庭都护

府统辖天山南北、元朝设置云南行省管理云南、由宣政院管理吐蕃地区,

这些举措都加强了对边疆地区的管理,有利于国家的统一与巩固,D 选

项正确。A选项,材料未体现政权更迭频繁;B 选项,材料重点强调的

是对边疆地区的管理,而非经济发展;C 选项,材料未涉及区域文明交

流互鉴。

10. 答案:C

解析:忽必烈即位后制定的礼制包含蒙古旧俗且“颇采古礼,杂就金

制”,这一变化顺应了民族交融的趋势,C选项正确。A选项,元朝实

行民族分化政策,并非民族平等;B选项,仅礼制的变化不能维系政权

长治久安;D 选项,“民族习俗趋同”说法错误,只是相互融合。

11. 答案:C

解析:明代徽商编撰记载水陆路程、各地物产等内容的书籍,说明当时

长途贩运贸易发展,商人需要这些信息,C选项正确。A选项,重农抑

商政策在明代并未废止;B 选项,这些书籍主要是为商业服务,不能说

明地理知识备受关注;D选项,材料未体现图书市场利润丰厚。

12. 答案:D

解析:正德以前百姓大多从事农业,嘉靖以后去农而改业为工商的人数

增多,这反映出经济发展冲击了传统的重农观念,D 选项正确。A选项,

传统经济结构逐步瓦解是在鸦片战争后;B选项,材料未体现社会成员

身份趋于平等;C选项,材料未涉及士人主流价值取向的改变。

13. 答案:B

解析:李鸿章指出上海各工厂“日需外洋煤铁”极多的问题,并建议官

督商办开采煤铁事宜,目的是减少对外国煤铁的依赖,抵御列强侵略,

B选项正确。A 选项,洋务运动未能保障国家政治经济安全;C 选项,材

料只是说试办开采煤铁事宜,并非将军用工业由官办转为商办;D选项,

洋务运动并没有摆脱列强对煤矿业的控制。

14. 答案:C

解析:1894 1914 年,日本通过甲午中日战争等,在华势力不断扩大,

其在中国对外贸易总值中的占比逐渐上升,C选项正确。A 选项,英国

在这一时期在华贸易优势逐渐被其他国家挑战;B选项,法国在华贸易

占比相对较小;D选项,俄国在华贸易规模不如日本。

15. 答案:B

解析:两江总督刘坤一、湖广总督张之洞等与英、美等国订立《中外互

保章程》,自行宣布保护外国商民和教堂等,这反映出清廷中央权威式

微,地方官员自行其是,B 选项正确。A 选项,湘淮官僚集团在太平天

国运动时期已经崛起;C选项,材料未体现列强在华势力范围扩大;D

选项,军阀割据局面是在北洋军阀统治时期逐渐形成的。

16. 答案:C

解析:《阿 Q正传》中革命党进城后,知县大老爷、举人老爷等依旧掌

权,这说明辛亥革命没有彻底改变社会现状,体现了辛亥革命的不彻底

性,C 选项正确。A 选项,洋务运动主要是学习西方技术,与材料内容

无关;B选项,维新变法主张改良,材料未体现;D 选项,新文化运动

倡导民主与科学,与材料不符。

17. 答案:D

解析:第一手史料是指接近或直接在历史发生当时所产生,可较直接作

为历史根据的史料。个人日记是当事人的记录,属于第一手史料,D 选

项正确。A 选项学术论文、B选项人物传记、C 选项官定教材都是后人根

据其他资料编写的,属于第二手史料。

18. 答案:C

解析:从“民国八年八月五日”可判断是 1919 年 8 月 5 日,结合所学,

1919 年五四运动爆发,北京爆发学生游行示威活动,C 选项正确。A 选

项,孙中山组织武力讨伐袁世凯是在 1913 年;B选项,中国向德、奥两

国宣战是在 1917 年;D 选项,国民革命军在广州誓师北伐是在 1926 年。

19. 答案:A

解析:20 世纪 30 年代初,根据地开展土地革命,学校将生产实践纳入

教学内容,有利于培养学生的劳动技能,推动土地革命的发展,A选项

正确。B选项,此时抗日根据地尚未建立;C 选项,红军战略转移是在

1934 1936 年;D选项,耕者有其田的实施是在解放战争时期。

20. 答案:D

解析:材料中提到“确保南京治安”,南京是国民政府的首都,渡江战

役后解放军占领南京,D选项正确。A 选项辽沈战役、B选项淮海战役、

C选项平津战役都与占领南京无关。

二、非选择题

21. 答案:

(1)表现:①节日体系相对完备,新兴节日不断涌现;②节日活动空间

广阔多元;③市民阶层成为节日活动主体;④节日活动丰富多样,充满

欢乐氛围。(7分)

(2)原因:①官方的积极倡导和参与;②商业繁荣,市民阶层崛起;③

城市经济的发展,为节日活动提供了物质基础。(5分)

22. 答案:

(1)主张:①魏源:学习西方先进军事技术(师夷长技)。②梁启超:

主张变法图强,掌握变革的主动权,以保国、保种、保教。③陈独秀:

提倡科学与人权(民主),反对愚昧和专制。(6分)

(2)原因:①晚清以来,中国面临列强侵略,民族危机不断加深,有识

之士为救亡图存而积极探索;②西方思想文化的传入,开阔了有识之士

的视野;③民族资本主义的发展,为有识之士的思想和行动提供了经济

基础;④有识之士具有强烈的社会责任感和使命感。(9分)

23. 答案:

(1)措施:①实行“普遍、直接、平等、无记名之投票选举制”;②实

行三三制原则;③推行精兵简政政策。(6分)

(2)意义:①加强了抗日根据地的民主建设,巩固了统一战线;②调动

了各方面的积极性,有利于团结各界人士共同抗日;③减轻了人民负担,

提高了部队战斗力,使根据地度过了困难时期;④为中国共产党领导的

政权建设积累了经验。(7 分)

同课章节目录