广东省部分学校2024—2025学年度高一第一学期期末检测历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省部分学校2024—2025学年度高一第一学期期末检测历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 593.2KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-09 17:35:20 | ||

图片预览

文档简介

广东高一教学期末检测

历史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前9单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

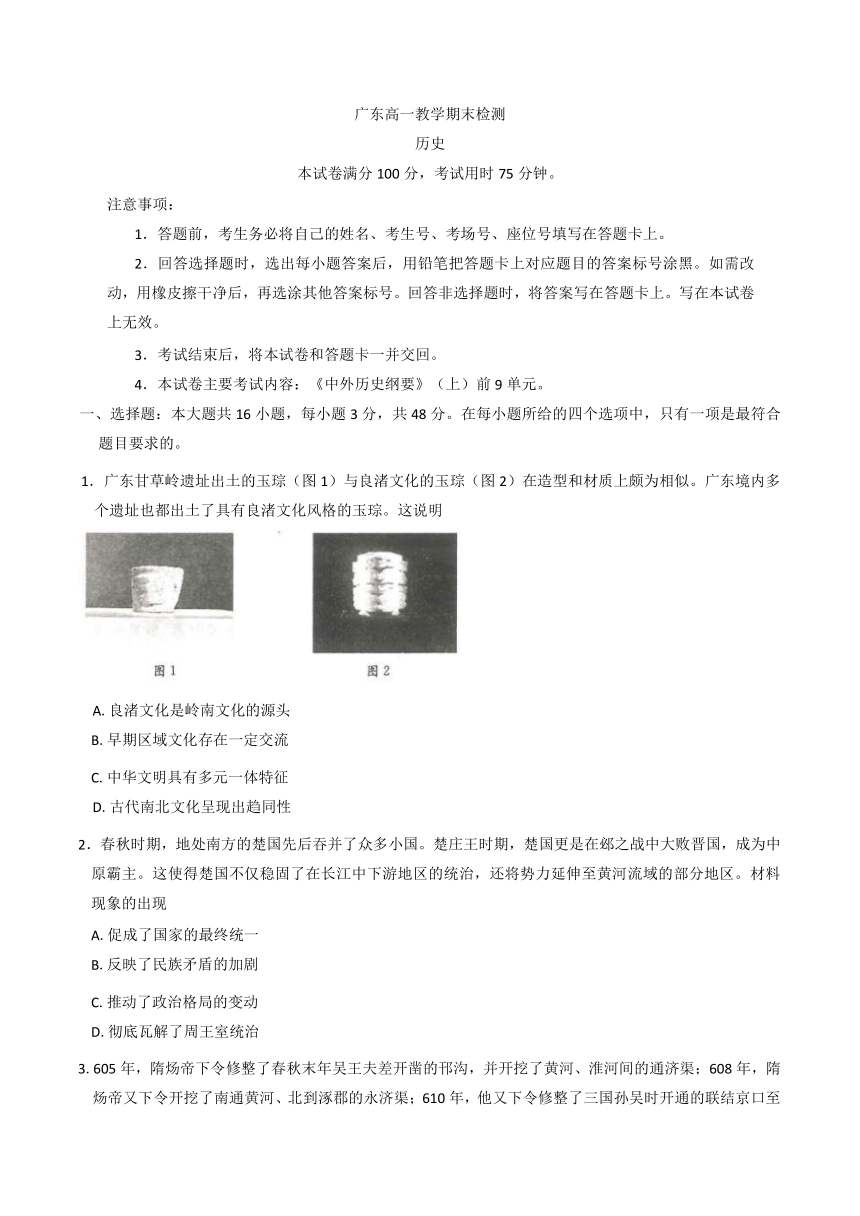

1.广东甘草岭遗址出土的玉琮(图1)与良渚文化的玉琮(图2)在造型和材质上颇为相似。广东境内多个遗址也都出土了具有良渚文化风格的玉琮。这说明

A.良渚文化是岭南文化的源头

B.早期区域文化存在一定交流

C.中华文明具有多元一体特征

D.古代南北文化呈现出趋同性

2.春秋时期,地处南方的楚国先后吞并了众多小国。楚庄王时期,楚国更是在邲之战中大败晋国,成为中原霸主。这使得楚国不仅稳固了在长江中下游地区的统治,还将势力延伸至黄河流域的部分地区。材料现象的出现

A.促成了国家的最终统一

B.反映了民族矛盾的加剧

C.推动了政治格局的变动

D.彻底瓦解了周王室统治

3.605年,隋炀帝下令修整了春秋末年吴王夫差开凿的邗沟,并开挖了黄河、淮河间的通济渠;608年,隋炀帝又下令开挖了南通黄河、北到涿郡的永济渠;610年,他又下令修整了三国孙吴时开通的联结京口至余杭的江南河。至此,连结海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长五千多里的大运河全线贯通。大运河的修建

A.保证了北方的物资供应

B.解决了南北交通不畅问题

C.缓解了隋朝的统治危机

D.展现了隋朝强大的组织力

4.唐朝诗人元稹在《估客乐》写道:“估客无住著,有利身则行”“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。通算衣食费,不计远近程。经营天下遍,却到长安城”。这主要反映了当时

A.商业活动范围广泛

B.中外经济交往频繁

C.社会经济发展迅速

D.丝绸之路贸易发达

5.宋太祖置殿前都指挥、侍卫马军都指挥使、侍卫步军都指挥使,分别率领禁军,合称“三衙”,互不统属,三衙长官皆直接听命于皇帝本人。这一设置

A.造成了内轻外重局面

B.巩固了君主专制统治

C.迎合了崇文抑武方针

D.提高了军队的战斗力

6.元代行省“掌军国庶,统郡县,镇边鄙与都省为表里······凡钱粮、兵甲屯种、漕运军国重事无不领之”。由此可见,元代行省

A.分权制衡特征明显 B.军政大权较为集中

C.助长地方势力膨胀 D.自治色彩十分浓厚

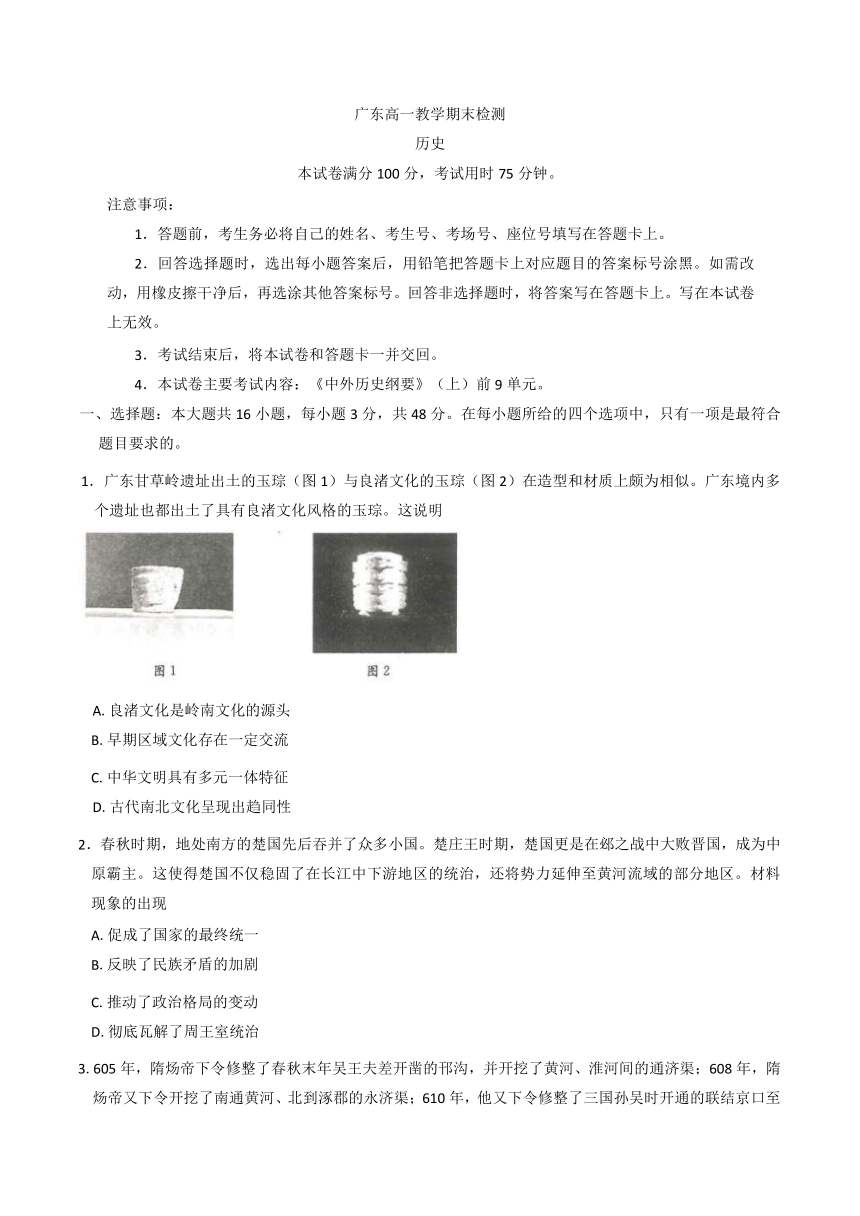

7.图3所示为史籍所载明朝至清朝时期官府掌握的云南地区户口数和人口数。其变化的主要原因是

A.闭关政策的实施 B.明末战争的影响

C.改土归流的推行 D.文字狱的兴起

8.道光二十年(1840年),林则徐接到道光帝的谕令:“英吉利国夷人,自议禁烟之后,反复无常,前次胆敢先放火炮,旋经剀谕,伪作恭顺,仍勾结兵船,潜图报复,彼时虽加惩创,未即绝其贸易,已不足以示威。”据此可知,该谕令

A.表明中英矛盾已缓和

B.反对林则徐的禁烟措施

C.主张断绝与英国交往

D.要求加强对英国的打击

9.著名历史学家章开沅指出:“辛亥革命前的一百年,是孙中山革命思想和革命纲领酝酿和形成的时期;推翻帝制到当今的一百年,特征是辛亥革命后的中国社会变迁与发展;从现在到未来一百年,昭示着中国乃至世界的发展走向。”章开沅意在强调

A.辛亥革命对于中国历史发展进程的重要意义

B.中国近现代社会变迁与世界发展走向紧密相连

C.孙中山革命思想对当今时代发展的深远影响

D.应重视对未来一百年中国乃至世界发展的研究

10.“五四”以前,倡导新文化的刊物,有《新青年》《每周评论》和《新潮》等少数几种。“五四”后的一年里,全国新出版的期刊猛增至400余种。其中影响较大的有上海的《星期评论》《建设》《民国日报》副刊《觉悟》,北京的《少年中国》《曙光》《新社会》等。这一变化反映出

A.新文化运动阵地得以拓展

B.五四运动推动文化全面革新

C.马克思主义成为思想主流

D.青年学生成为文化传播主力

11.1927年9月,毛泽东作为中共中央特派员回到湖南,领导了湘赣边界秋收起义,起义部队在文家市会师后,决定放弃攻打长沙,转而向井冈山进军。毛泽东此举

A.推动了中国革命新道路的开辟

B.表明党开始独立自主地解决中国革命问题

C.纠正了党内右倾机会主义错误

D.成为中国共产党独立领导武装斗争的开端

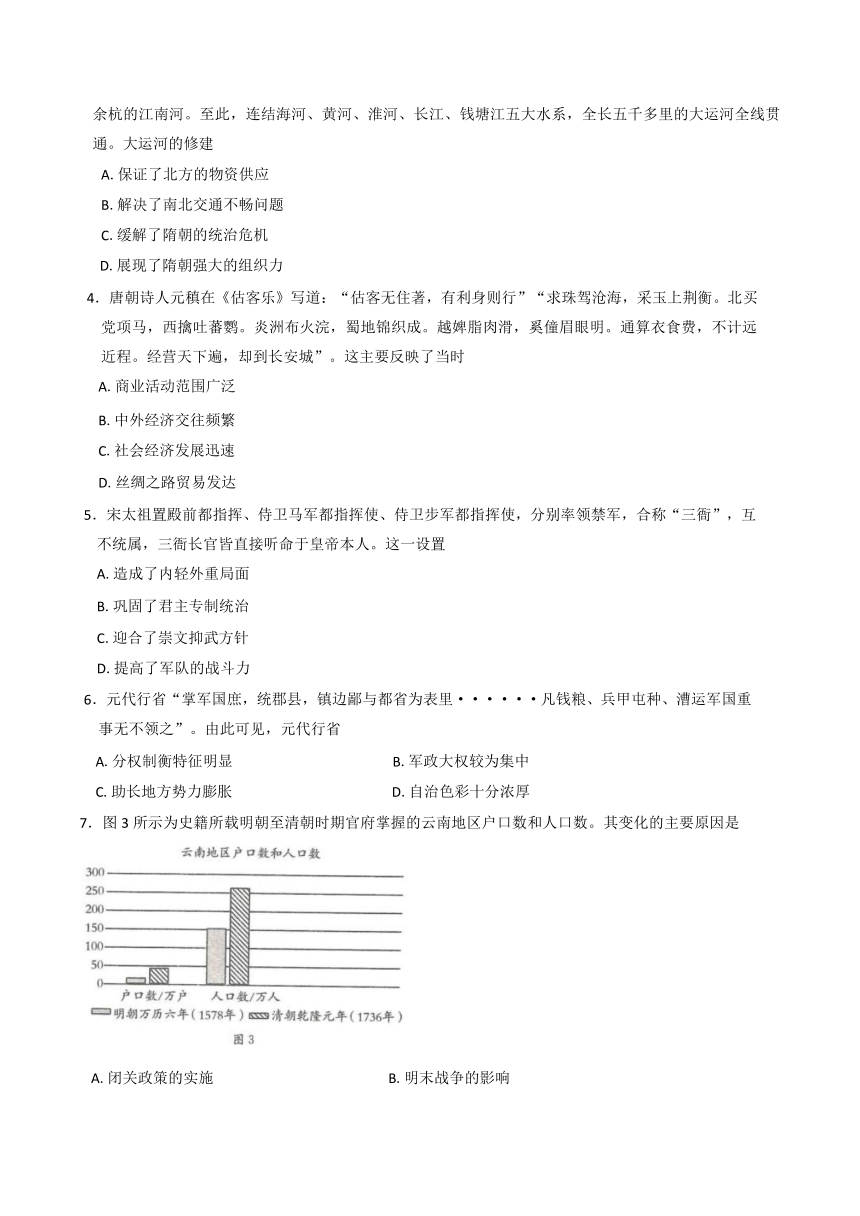

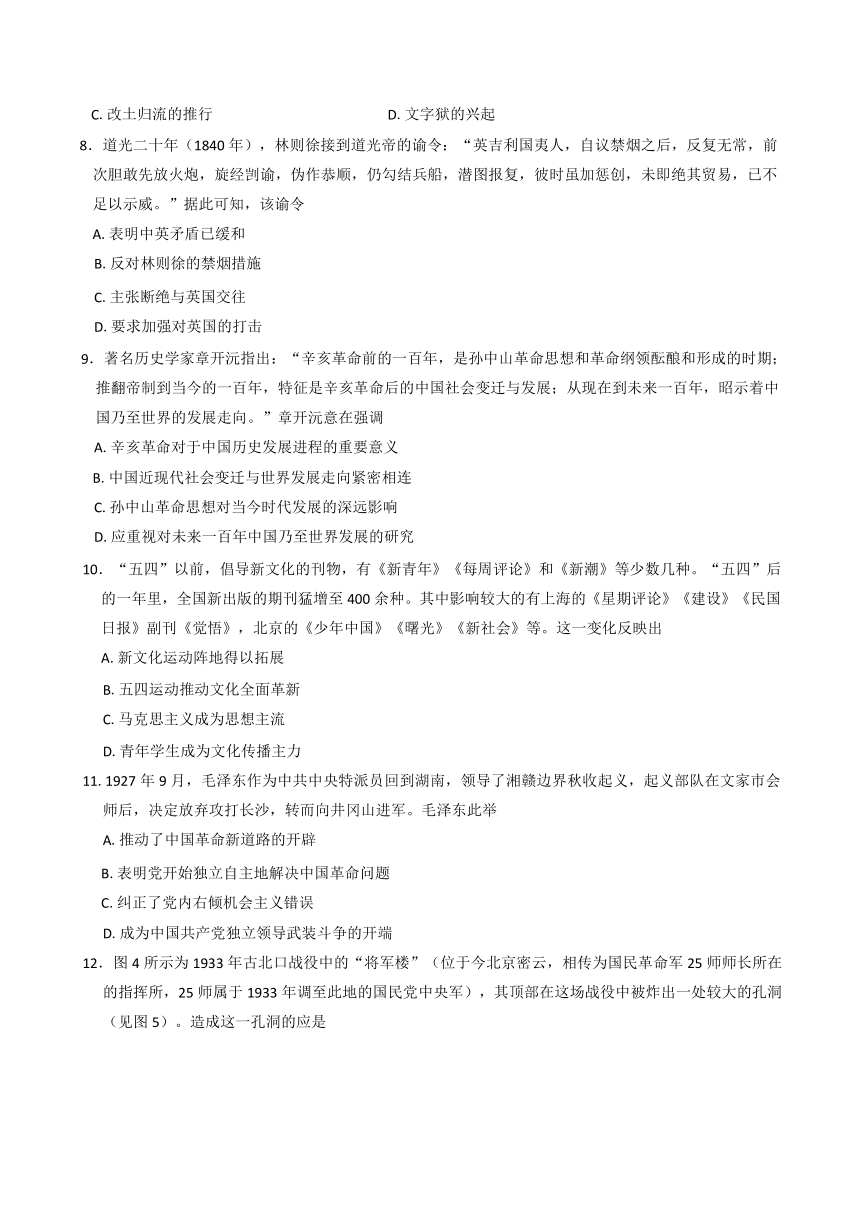

12.图4所示为1933年古北口战役中的“将军楼”(位于今北京密云,相传为国民革命军25师师长所在的指挥所,25师属于1933年调至此地的国民党中央军),其顶部在这场战役中被炸出一处较大的孔洞(见图5)。造成这一孔洞的应是

A.东北抗日联军 B.日本侵略者

C.八路军第一一五师 D.阎锡山军阀部队

13.1945年8月25日,中共中央发表《对目前时局的宣言》,明确提出“和平、民主、团结”三大口号,以代替过去提出的“抗战、团结、进步”三大口号。中共中央作出这一决定的背景是

A.国内主要矛盾即将发生变化

B.国共内战形势异常严峻

C.国民党政府统治危机加剧

D.中共军事力量不断壮大

14.图6是一幅名为《全国科学家、工程师,努力学习新技能,改造自然,为发展工业原动力而奋斗》的宣传画,首发于1950年7月的《人民画报》创刊号上。这幅画作展现了

A.“一五”计划的工业化部署

B.“双百”方针对文艺的指导

C.科研人员旺盛的求知热情

D.人民对国家新面貌的憧憬

15.1954年3月到1954年7月,工厂职工代表选举在全国展开。上海机床厂工人老张在生病住院期间仍坚持参加选举投票。他说:“生病是小事,选举是大事,养病重要,选举更重要。”这说明新中国成立初期

A.工人的健康意识淡薄 B.人民的民主意识强烈

C.国民经济的改造完成 D.政治制度建设已完善

16.1957年,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中提出,我们的根本任务已经由解放生产力变为在新的生产关系下面保护和发展生产力;社会主义社会存在着敌我矛盾和人民内部矛盾这样性质完全不同的两类矛盾。这些认识.

A.显露出冷战意识形态的痕迹

B.顺应了我国社会性质的转变

C.为中共八大召开奠定了理论基础

D.埋下“左”倾思潮泛滥的隐患

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

(始皇)三十三年(公元前214年),发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍。西北斥逐匈奴。自榆中并河以东,属之阴山,以为四十四县,城河上为塞。又使蒙恬渡河取高阙、陶阳山、北假中,筑亭障以逐戎人。徙谪,实之初县。禁不得祠。

材料二

元狩四年(公元前119年)春,上(汉武帝)令大将军青、骠骑将军去病将各五万骑,步兵转者踵军数十万,而敢力战深入之士皆属骠骑。骠骑始为出定襄,当单于;青出代,令青捕虏知单于所在。乃更令骠骑出代郡,令青出定襄。单于视汉兵多,而士马尚强,战而匈奴不利,薄暮,单于遂乘六骡,壮骑可数百,直冒汉围西北驰去。时已昏,汉匈奴相纷挐,杀伤大当。汉军左校捕虏言单于未昏而去,汉军因发轻骑夜追之,大将军军因随其后。匈奴兵亦散走。迟明,行二百余里,不得单于,颇得匈奴累级而还。

-以上材料均摘编自[西汉]司马迁《史记》

(1)根据材料一,指出秦始皇实行的边疆措施。(4分)

(2)根据材料二,说明卫青、霍去病北击匈奴的表现。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评价秦始皇、汉武帝的边疆军事政策。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

明清之际,社会动荡变革,思想文化多元,小说之世界亦随之而变。其主人公不复局限于传统之才子佳人、王侯将相,而有商人、工匠、普通妇女等各类人物纷纷登场。此乃时代之映照,亦为社会演进之见证。

明清时期,商品经济蓬勃发展,商人在经济活动中扮演着重要角色,他们有的精明睿智,善于把握商机,积累巨额财富;有的重义轻利,在追求利润的同时,也不忘回报社会。工匠们凭借精湛技艺,辛勤劳作,为社会创造出丰富的物质财富。他们的故事展现了劳动人民的智慧和坚韧。而普通妇女在封建礼教的束缚下,依然展现出勇敢、善良的一面。她们或在家庭中默默奉献,或勇敢地追求自己的爱情和幸福。

-摘编自秦川、王子成《明清小说之人物群像与社会风习》

(1)根据材料并结合所学知识,分析明清小说主人公多元化的社会背景。(6分)

(2)从材料中任选一类明清小说中的新主人公,如商人、工匠或普通妇女,指出其在小说中的主要形象特点,并结合所学知识谈谈你的认识。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

图7所示为1921-1956年中国共产党党报党刊(含特刊、纪念刊)数量统计情况。国民革命时期累计有324种,土地革命时期有874种,全民族抗战时期有1512种,解放战争时期有1722种,新民主主义社会向社会主义社会过渡时期有436种。

-摘编自潘祥辉等《中国共产党报刊名称的历史演进与内在逻辑(1919-1956)-一项基于党报党刊名称数据库的分析》

(1)根据材料,概括1921-1956年中国共产党党报党刊数量变化的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国共产党党报党刊数量在解放战争时期达到顶峰的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。

-摘编自李鸿章《筹办夷务始末》

材料二

洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向。

-摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;叙述完整,条理清晰。)

广东高一教学期末检测

历史参考答案

1.B【解析】广东境内出土的玉琮与良渚文化的玉琮在造型和材质上颇为相似,这说明良渚文化与广东地区存在联系,区域文化之间存在一定交流,故选B项;材料仅表明良渚文化对岭南地区有一定影响,但不能据此得出良渚文化是岭南文化的源头的结论,故排除A项;材料无法体现中华文明的多元性,故排除C项;材料中没有出现北方文化元素,故排除D项。

2.C【解析】春秋时期楚国通过不断吞并小国以及在邲之战中大败晋国成为中原霸主,势力范围从长江中下游延伸至黄河流域的部分地区,使得当时的诸侯国力量对比发生了变化,推动了政治格局的变动,故选C项;楚国势力的扩张只是春秋时期政治格局变动的一部分,当时国家尚未最终统一,故排除A项;材料重点强调的是楚国势力扩张对政治格局的影响,而非民族矛盾的加剧,故排除B项;虽然周王室统治在春秋时期逐渐衰微,但“彻底瓦解”说法过于绝对,故排除D项。

3.D【解析】大运河的开通是一项规模巨大的工程,需要投入大量的人力、物力和财力,隋炀帝能够在短短几年内组织完成这一艰巨任务,展现了隋朝强大的组织力,故选D项;大运河开通后,在一定程度上促进了南北物资交流,但不能说“保证”了北方的物资供应,A项说法过于绝对,故排除A项;大运河的开通改善了南北交通状况,但南北交通不畅问题并没有完全“解决”,故排除B项;大运河的修建耗费了大量民力和财力,在一定程度上加剧了隋朝的统治危机,而非缓解,故排除C项。

4.A【解析】从诗中“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成”等内容可以看出,当时的商人活动范围涉及海上、中原、北方、西方以及南方等地,足迹遍布天下,反映出商业活动的范围十分广泛,故选A项;材料中主要体现的是唐朝国内商业活动情况,而非中外经济交往,故排除B项;材料重点在于描述商人的活动范围,而非强调社会经济整体的发展速度,故排除C项;诗中所涉及的商业活动更多体现的是国内各地区间的贸易往来,不能由此得出丝绸之路贸易发达的结论,故排除D项。

5.B【解析】宋太祖设置“三衙”,让其长官皆直接听命于皇帝本人,使得禁军的军权牢牢掌握在皇帝手中,此举分散了军事将领的权力,有效防止了武将专权,从而巩固了君主专制统治,故选B项;北宋的收精兵等举措是为了改变唐后期以来的藩镇割据局面,形成的是内重外轻局面,而非内轻外重局面,故排除A项;崇文抑武主要体现在重用文官,抑制武将地位以及科举制度等方面对文官的倾斜等,“三衙”的设置主要是针对军权掌控所作出的调整,重点在于加强皇权,并非迎合崇文抑武方针,故排除C项;“三衙”互不统属且直接听命于皇帝,权力分散,在一定程度上不利于军队协调作战,不一定能提高军队的战斗力,故排除D项。

6.B【解析】据材料可知,元代行省掌握着诸多重要军政事务,权力较为集中,故选B项;行省是受中央中书省节制的,并非由于分权制衡的关系,所以排除A项;行省的设置加强了中央对地方的管控,而没有助长地方势力膨胀,故排除C项;行省严格服从中央管理,并不具备浓厚的自治色彩,故排除D项。

7.C【解析】清朝大规模改土归流加强了中央对云南的管理,社会更稳定,经济得以发展,稳定环境利于人口增长,也便于官府统计户口,故选C项;闭关政策主要涉及对外经济文化交流方面的限制,与云南地区人口、户口数变化无关,故排除A项;图中人口呈增长趋势,而明末战争会使人口减少,不符合图中信息,故排除B项;文字狱是思想文化控制手段,不会直接引起云南人口和户口变化,故排除D项。

8.D【解析】“彼时虽加惩创,未即绝其贸易,已不足以示威”体现了道光帝认为之前打击英国的力度不够,要加强打击以显威严,故选D项;谕令提及英国“反复无常”“潜图报复”,表明中英矛盾激烈,并非缓和,故排除A项;谕令内容是因英国挑衅,未体现反对林则徐禁烟,而是反映对英不满,故排除B项;谕令只是说之前未绝贸易不足以示威,没有明确说要断绝与英国交往,故排除C项。

9.A【解析】章开沅将辛亥革命前的一百年、推翻帝制后的一百年以及未来一百年分别进行阐述,着重指出辛亥革命在整个历史进程中起到了承前启后的关键作用,意在强调辛亥革命对中国历史发展进程有着极为重要的意义,故选A项;材料主要是围绕辛亥革命展开论述的,并非强调中国近现代社会变迁与世界发展走向的紧密联系,故排除B项;材料虽提到孙中山革命思想,但核心是突出辛亥革命的重要意义,故排除C项;材料只提及了辛亥革命对未来一百年的昭示作用,而未提及对未来一百年发展的研究,故排除D项。

10.A【解析】“五四”前新文化刊物少,“五四”后猛增,如上海、北京出现多种有影响力的刊物,这表明新文化运动的阵地得到了拓展,故选A项;材料主要展示期刊数量增多和阵地拓展,未提及文化内容、形式等的革新,故排除B项;材料仅列举刊物,没有刊物内容倾向及马克思主义地位的相关内容表述,故排除C项;材料未提及青年学生是传播主力,没有对传播主体的描述,故排除D项。

11.A【解析】毛泽东领导秋收起义部队放弃攻打长沙,转而向井冈山进军,这一举措开创了农村包围城市、武装夺取政权的革命新道路,为之后中国革命找到了一条符合国情的正确道路,故选A项;遵义会议标志着党开始独立自主地解决中国革命问题,并非八七会议及之后向井冈山进军这一行为,故排除B项;纠正党内右倾机会主义错误的是八七会议,故排除C 项;南昌起义是中国共产党独立领导武装斗争的开端,故排除D项。

12.B【解析】1933年古北口战役是长城抗战的一部分,是中国军队抗击日本侵略者的战役。在这场战役中,日军的攻击造成了建筑的损坏,所以造成孔洞的应是日本侵略者,故选B项;A、C、D三项均与材料信息不符,故排除A、C、D三项。

13.A【解析】抗战胜利后,中国社会的主要矛盾由中日民族矛盾转变为中国人民同国民党反动派的矛盾,基于这种国内主要矛盾的变化,中共中央发表《对目前时局的宣言》,提出“和平、民主、团结”三大口号,故选A项;1945年8月时,国共内战尚未全面爆发,故排除B项;当时国民党政府刚取得抗战胜利,统治危机并未凸显加剧的情况,故排除C项;中共军事力量不断壮大并非提出这三大口号的主要背景因素,重点是这是基于国内主要矛盾变化而对时局作出的积极应对,故排除D项。

14.D【解析】1950年新中国刚刚成立不久,正处于百废待兴、大力建设发展的阶段,这幅宣传画展现了全国科学家、工程师为了发展工业等努力奋斗的场景,体现出当时人们对国家通过发展工业等建设展现新面貌的一种憧憬与期盼,故选D项;“一五”计划开始于1953年,与该宣传画首发的1950年时间不符,故排除A项;“双百”方针是1956年提出的,与材料时间不符,故排除B项;画作重点在于传达人们对国家建设发展的期待,而非单纯强调科研人员的求知热情,故排除C项。

15.B【解析】老张在生病住院时仍坚持参加选举投票,体现了他对选举权利的重视,这表明新中国成立初期人民的民主意识强烈,故选B项;老张把选举这件事放在优先位置,是对民主权利的重视,而不是忽视健康,故排除A项;国民经济改造主要涉及经济领域的公私合营等内容,与职工代表选举体现的民主意识没有直接关联,故排除C项;1954年我国政治制度还在建设过程中,不能说政治制度建设完善,故排除D项。

16.B【解析】毛泽东在1957年提出根本任务的转变,即从解放生产力变为在新的生产关系下保护和发展生产力,并且指出社会主义社会存在两类不同性质的矛盾,顺应了我国社会性质已经转变为社会主义社会这一状况,故选B项;材料内容主要是关于我国社会主义建设时期内部矛盾和根本任务的认识,与冷战意识形态没有关联,故排除A项;中国八大在1956年召开,故排除C项;这一认识是正确合理的,并不是“左”倾思潮,不会埋下“左”倾思潮泛滥的隐患,故排除D项。

17.(1)措施:军事驱逐与领土占领;构建防御体系;移民实边。(4分,答出两点即可)

(2)表现:战略部署灵活;作战勇猛果敢;作战效果显著。(4分,答出两点即可)

(3)评价:拓展了疆域;巩固了统一多民族国家的统治;有利于维护国家安全与稳定;促进了经济文化交流;(4分,答出两点即可)消耗了巨大人力物力;导致国内社会矛盾加剧,引发了一系列社会问题。(2分,答出一点即可)

18.(1)社会背景:商品经济的繁荣发展;手工业的兴盛;市民阶层的壮大;思想文化领域的变革。(6分,答出三点即可)

(2)以商人为例:形象特点:精明能干;重义轻财。(2分)

认识:明清时期商品经济的发展为商人提供了广阔的舞台,他们的精明能干体现了商业活动中的智慧和谋略。同时,重义轻利的形象体现了传统儒家思想在商业领域的影响,也表明商人在追求经济利益的同时,也注重道德和社会责任的担当。(4分)

以工匠为例:形象特点:技艺精湛;勤劳智慧。(2分)

认识:明清时期手工业的发展使得工匠的地位逐渐提高,他们的精湛技艺是社会生产力进步的体现。辛勤劳作的形象反映了劳动人民的勤劳品质和对美好生活的追求。工匠的故事展现了普通劳动者在社会发展中的重要作用,也体现了社会对劳动价值的认可。(4分)

以普通妇女为例:形象特点:勇敢善良;默默奉献。(2分)

认识:明清时期虽然封建礼教对妇女的束缚依然存在,但部分妇女的勇敢和善良体现了她们对自由和幸福的渴望。这一形象反映了社会中女性意识的觉醒,以及在传统社会结构下女性对自身价值的追求。(4分)(答案仅作参考,其他答案言之有理亦可)

19.(1)特点:数量变动幅度大;阶段性特征显著;深受革命形势变化影响。(6分,其他答案言之有理亦可)

(2)原因:党的力量的壮大;报刊创办经验的积累;解放战争胜利进军,解放区的巩固和扩大;国统区地下工作的发展;中国共产党政治影响力增强;揭露国民党发动内战和出卖国家利益真相的需要。(8分,答出四点即可,其他答案言之有理亦可)

20.示例一

论题:洋务运动-兼具进步性与局限性的近代化探索。(2分)

阐述:洋务运动作为中国近代化的一次重要尝试,对中国近代社会发展产生了重要影响。为了“自强”,洋务派创办了一批军事工业,如江南制造总局、福州船政局等,这些军事工业引进了西方先进的机器生产技术,改变了以往传统的手工生产方式,开启了中国近代工业的大门。为了“求富”,洋务派又兴办了一批官督商办的民用企业,如上海轮船招商局、开平煤矿等。这些民用企业不仅在一定程度上抵制了外国的经济侵略,而且刺激了中国民族资本主义的兴起,为中国近代经济结构的转型创造了条件。为了改变中国传统军队的面貌,洋务派致力于建设新式军队,开办了培育翻译和军事人才的学校,打造出了北洋水师等近代化海军舰队,客观上提升了中国军队的作战能力,使得中国在军事近代化道路上取得了一定进步。然而,洋务派发起洋务运动的主观动机主要是为了维护清王朝的封建统治,存在着明显的局限性。他们在不触动封建制度根本的前提下,仅靠学习西方技术来实现“自强”“求富”,其失败是必然的。(8分)

总之,洋务运动是近代中国在面临内忧外患严峻局势下进行的一次具有重要意义的探索活动,客观上推动了中国在军事、经济、教育等诸多方面的发展,但由于受到封建制度束缚等诸多因素的影响,最终未能达成使中国实现富国强兵的目标。(2分)

示例二

论题:洋务运动对近代中国社会产生了重要影响。(2分)

阐述:略。(10分)

示例三

论题:洋务运动:封建制度束缚下的近代化尝试。(2分)

阐述:略。(10分)

(“示例”仅作参考,不作为评分的唯一标准)

历史

本试卷满分100分,考试用时75分钟。

注意事项:

1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。

2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。

3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。

4.本试卷主要考试内容:《中外历史纲要》(上)前9单元。

一、选择题:本大题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题所给的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。

1.广东甘草岭遗址出土的玉琮(图1)与良渚文化的玉琮(图2)在造型和材质上颇为相似。广东境内多个遗址也都出土了具有良渚文化风格的玉琮。这说明

A.良渚文化是岭南文化的源头

B.早期区域文化存在一定交流

C.中华文明具有多元一体特征

D.古代南北文化呈现出趋同性

2.春秋时期,地处南方的楚国先后吞并了众多小国。楚庄王时期,楚国更是在邲之战中大败晋国,成为中原霸主。这使得楚国不仅稳固了在长江中下游地区的统治,还将势力延伸至黄河流域的部分地区。材料现象的出现

A.促成了国家的最终统一

B.反映了民族矛盾的加剧

C.推动了政治格局的变动

D.彻底瓦解了周王室统治

3.605年,隋炀帝下令修整了春秋末年吴王夫差开凿的邗沟,并开挖了黄河、淮河间的通济渠;608年,隋炀帝又下令开挖了南通黄河、北到涿郡的永济渠;610年,他又下令修整了三国孙吴时开通的联结京口至余杭的江南河。至此,连结海河、黄河、淮河、长江、钱塘江五大水系,全长五千多里的大运河全线贯通。大运河的修建

A.保证了北方的物资供应

B.解决了南北交通不畅问题

C.缓解了隋朝的统治危机

D.展现了隋朝强大的组织力

4.唐朝诗人元稹在《估客乐》写道:“估客无住著,有利身则行”“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成。越婢脂肉滑,奚僮眉眼明。通算衣食费,不计远近程。经营天下遍,却到长安城”。这主要反映了当时

A.商业活动范围广泛

B.中外经济交往频繁

C.社会经济发展迅速

D.丝绸之路贸易发达

5.宋太祖置殿前都指挥、侍卫马军都指挥使、侍卫步军都指挥使,分别率领禁军,合称“三衙”,互不统属,三衙长官皆直接听命于皇帝本人。这一设置

A.造成了内轻外重局面

B.巩固了君主专制统治

C.迎合了崇文抑武方针

D.提高了军队的战斗力

6.元代行省“掌军国庶,统郡县,镇边鄙与都省为表里······凡钱粮、兵甲屯种、漕运军国重事无不领之”。由此可见,元代行省

A.分权制衡特征明显 B.军政大权较为集中

C.助长地方势力膨胀 D.自治色彩十分浓厚

7.图3所示为史籍所载明朝至清朝时期官府掌握的云南地区户口数和人口数。其变化的主要原因是

A.闭关政策的实施 B.明末战争的影响

C.改土归流的推行 D.文字狱的兴起

8.道光二十年(1840年),林则徐接到道光帝的谕令:“英吉利国夷人,自议禁烟之后,反复无常,前次胆敢先放火炮,旋经剀谕,伪作恭顺,仍勾结兵船,潜图报复,彼时虽加惩创,未即绝其贸易,已不足以示威。”据此可知,该谕令

A.表明中英矛盾已缓和

B.反对林则徐的禁烟措施

C.主张断绝与英国交往

D.要求加强对英国的打击

9.著名历史学家章开沅指出:“辛亥革命前的一百年,是孙中山革命思想和革命纲领酝酿和形成的时期;推翻帝制到当今的一百年,特征是辛亥革命后的中国社会变迁与发展;从现在到未来一百年,昭示着中国乃至世界的发展走向。”章开沅意在强调

A.辛亥革命对于中国历史发展进程的重要意义

B.中国近现代社会变迁与世界发展走向紧密相连

C.孙中山革命思想对当今时代发展的深远影响

D.应重视对未来一百年中国乃至世界发展的研究

10.“五四”以前,倡导新文化的刊物,有《新青年》《每周评论》和《新潮》等少数几种。“五四”后的一年里,全国新出版的期刊猛增至400余种。其中影响较大的有上海的《星期评论》《建设》《民国日报》副刊《觉悟》,北京的《少年中国》《曙光》《新社会》等。这一变化反映出

A.新文化运动阵地得以拓展

B.五四运动推动文化全面革新

C.马克思主义成为思想主流

D.青年学生成为文化传播主力

11.1927年9月,毛泽东作为中共中央特派员回到湖南,领导了湘赣边界秋收起义,起义部队在文家市会师后,决定放弃攻打长沙,转而向井冈山进军。毛泽东此举

A.推动了中国革命新道路的开辟

B.表明党开始独立自主地解决中国革命问题

C.纠正了党内右倾机会主义错误

D.成为中国共产党独立领导武装斗争的开端

12.图4所示为1933年古北口战役中的“将军楼”(位于今北京密云,相传为国民革命军25师师长所在的指挥所,25师属于1933年调至此地的国民党中央军),其顶部在这场战役中被炸出一处较大的孔洞(见图5)。造成这一孔洞的应是

A.东北抗日联军 B.日本侵略者

C.八路军第一一五师 D.阎锡山军阀部队

13.1945年8月25日,中共中央发表《对目前时局的宣言》,明确提出“和平、民主、团结”三大口号,以代替过去提出的“抗战、团结、进步”三大口号。中共中央作出这一决定的背景是

A.国内主要矛盾即将发生变化

B.国共内战形势异常严峻

C.国民党政府统治危机加剧

D.中共军事力量不断壮大

14.图6是一幅名为《全国科学家、工程师,努力学习新技能,改造自然,为发展工业原动力而奋斗》的宣传画,首发于1950年7月的《人民画报》创刊号上。这幅画作展现了

A.“一五”计划的工业化部署

B.“双百”方针对文艺的指导

C.科研人员旺盛的求知热情

D.人民对国家新面貌的憧憬

15.1954年3月到1954年7月,工厂职工代表选举在全国展开。上海机床厂工人老张在生病住院期间仍坚持参加选举投票。他说:“生病是小事,选举是大事,养病重要,选举更重要。”这说明新中国成立初期

A.工人的健康意识淡薄 B.人民的民主意识强烈

C.国民经济的改造完成 D.政治制度建设已完善

16.1957年,毛泽东在《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话中提出,我们的根本任务已经由解放生产力变为在新的生产关系下面保护和发展生产力;社会主义社会存在着敌我矛盾和人民内部矛盾这样性质完全不同的两类矛盾。这些认识.

A.显露出冷战意识形态的痕迹

B.顺应了我国社会性质的转变

C.为中共八大召开奠定了理论基础

D.埋下“左”倾思潮泛滥的隐患

二、非选择题:本大题共4小题,共52分。

17.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料一

(始皇)三十三年(公元前214年),发诸尝逋亡人、赘婿、贾人略取陆梁地,为桂林、象郡、南海,以适遣戍。西北斥逐匈奴。自榆中并河以东,属之阴山,以为四十四县,城河上为塞。又使蒙恬渡河取高阙、陶阳山、北假中,筑亭障以逐戎人。徙谪,实之初县。禁不得祠。

材料二

元狩四年(公元前119年)春,上(汉武帝)令大将军青、骠骑将军去病将各五万骑,步兵转者踵军数十万,而敢力战深入之士皆属骠骑。骠骑始为出定襄,当单于;青出代,令青捕虏知单于所在。乃更令骠骑出代郡,令青出定襄。单于视汉兵多,而士马尚强,战而匈奴不利,薄暮,单于遂乘六骡,壮骑可数百,直冒汉围西北驰去。时已昏,汉匈奴相纷挐,杀伤大当。汉军左校捕虏言单于未昏而去,汉军因发轻骑夜追之,大将军军因随其后。匈奴兵亦散走。迟明,行二百余里,不得单于,颇得匈奴累级而还。

-以上材料均摘编自[西汉]司马迁《史记》

(1)根据材料一,指出秦始皇实行的边疆措施。(4分)

(2)根据材料二,说明卫青、霍去病北击匈奴的表现。(4分)

(3)根据材料一、二并结合所学知识,评价秦始皇、汉武帝的边疆军事政策。(6分)

18.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料

明清之际,社会动荡变革,思想文化多元,小说之世界亦随之而变。其主人公不复局限于传统之才子佳人、王侯将相,而有商人、工匠、普通妇女等各类人物纷纷登场。此乃时代之映照,亦为社会演进之见证。

明清时期,商品经济蓬勃发展,商人在经济活动中扮演着重要角色,他们有的精明睿智,善于把握商机,积累巨额财富;有的重义轻利,在追求利润的同时,也不忘回报社会。工匠们凭借精湛技艺,辛勤劳作,为社会创造出丰富的物质财富。他们的故事展现了劳动人民的智慧和坚韧。而普通妇女在封建礼教的束缚下,依然展现出勇敢、善良的一面。她们或在家庭中默默奉献,或勇敢地追求自己的爱情和幸福。

-摘编自秦川、王子成《明清小说之人物群像与社会风习》

(1)根据材料并结合所学知识,分析明清小说主人公多元化的社会背景。(6分)

(2)从材料中任选一类明清小说中的新主人公,如商人、工匠或普通妇女,指出其在小说中的主要形象特点,并结合所学知识谈谈你的认识。(6分)

19.阅读材料,完成下列要求。(14分)

材料

图7所示为1921-1956年中国共产党党报党刊(含特刊、纪念刊)数量统计情况。国民革命时期累计有324种,土地革命时期有874种,全民族抗战时期有1512种,解放战争时期有1722种,新民主主义社会向社会主义社会过渡时期有436种。

-摘编自潘祥辉等《中国共产党报刊名称的历史演进与内在逻辑(1919-1956)-一项基于党报党刊名称数据库的分析》

(1)根据材料,概括1921-1956年中国共产党党报党刊数量变化的特点。(6分)

(2)根据材料并结合所学知识,简析中国共产党党报党刊数量在解放战争时期达到顶峰的原因。(8分)

20.阅读材料,完成下列要求。(12分)

材料一

中国欲自强,则莫如学习外国利器。欲学习外国利器,则莫如觅制器之器。

-摘编自李鸿章《筹办夷务始末》

材料二

洋务运动,就其主观动机而言,他们未必有真心打破旧轨,但他们的主张却历史地包含着逸出旧轨的趋向。

-摘编自陈旭麓《近代中国社会的新陈代谢》

根据材料并结合所学知识,自拟一个论题,并进行阐述。(要求:论题明确,史论结合;叙述完整,条理清晰。)

广东高一教学期末检测

历史参考答案

1.B【解析】广东境内出土的玉琮与良渚文化的玉琮在造型和材质上颇为相似,这说明良渚文化与广东地区存在联系,区域文化之间存在一定交流,故选B项;材料仅表明良渚文化对岭南地区有一定影响,但不能据此得出良渚文化是岭南文化的源头的结论,故排除A项;材料无法体现中华文明的多元性,故排除C项;材料中没有出现北方文化元素,故排除D项。

2.C【解析】春秋时期楚国通过不断吞并小国以及在邲之战中大败晋国成为中原霸主,势力范围从长江中下游延伸至黄河流域的部分地区,使得当时的诸侯国力量对比发生了变化,推动了政治格局的变动,故选C项;楚国势力的扩张只是春秋时期政治格局变动的一部分,当时国家尚未最终统一,故排除A项;材料重点强调的是楚国势力扩张对政治格局的影响,而非民族矛盾的加剧,故排除B项;虽然周王室统治在春秋时期逐渐衰微,但“彻底瓦解”说法过于绝对,故排除D项。

3.D【解析】大运河的开通是一项规模巨大的工程,需要投入大量的人力、物力和财力,隋炀帝能够在短短几年内组织完成这一艰巨任务,展现了隋朝强大的组织力,故选D项;大运河开通后,在一定程度上促进了南北物资交流,但不能说“保证”了北方的物资供应,A项说法过于绝对,故排除A项;大运河的开通改善了南北交通状况,但南北交通不畅问题并没有完全“解决”,故排除B项;大运河的修建耗费了大量民力和财力,在一定程度上加剧了隋朝的统治危机,而非缓解,故排除C项。

4.A【解析】从诗中“求珠驾沧海,采玉上荆衡。北买党项马,西擒吐蕃鹦。炎洲布火浣,蜀地锦织成”等内容可以看出,当时的商人活动范围涉及海上、中原、北方、西方以及南方等地,足迹遍布天下,反映出商业活动的范围十分广泛,故选A项;材料中主要体现的是唐朝国内商业活动情况,而非中外经济交往,故排除B项;材料重点在于描述商人的活动范围,而非强调社会经济整体的发展速度,故排除C项;诗中所涉及的商业活动更多体现的是国内各地区间的贸易往来,不能由此得出丝绸之路贸易发达的结论,故排除D项。

5.B【解析】宋太祖设置“三衙”,让其长官皆直接听命于皇帝本人,使得禁军的军权牢牢掌握在皇帝手中,此举分散了军事将领的权力,有效防止了武将专权,从而巩固了君主专制统治,故选B项;北宋的收精兵等举措是为了改变唐后期以来的藩镇割据局面,形成的是内重外轻局面,而非内轻外重局面,故排除A项;崇文抑武主要体现在重用文官,抑制武将地位以及科举制度等方面对文官的倾斜等,“三衙”的设置主要是针对军权掌控所作出的调整,重点在于加强皇权,并非迎合崇文抑武方针,故排除C项;“三衙”互不统属且直接听命于皇帝,权力分散,在一定程度上不利于军队协调作战,不一定能提高军队的战斗力,故排除D项。

6.B【解析】据材料可知,元代行省掌握着诸多重要军政事务,权力较为集中,故选B项;行省是受中央中书省节制的,并非由于分权制衡的关系,所以排除A项;行省的设置加强了中央对地方的管控,而没有助长地方势力膨胀,故排除C项;行省严格服从中央管理,并不具备浓厚的自治色彩,故排除D项。

7.C【解析】清朝大规模改土归流加强了中央对云南的管理,社会更稳定,经济得以发展,稳定环境利于人口增长,也便于官府统计户口,故选C项;闭关政策主要涉及对外经济文化交流方面的限制,与云南地区人口、户口数变化无关,故排除A项;图中人口呈增长趋势,而明末战争会使人口减少,不符合图中信息,故排除B项;文字狱是思想文化控制手段,不会直接引起云南人口和户口变化,故排除D项。

8.D【解析】“彼时虽加惩创,未即绝其贸易,已不足以示威”体现了道光帝认为之前打击英国的力度不够,要加强打击以显威严,故选D项;谕令提及英国“反复无常”“潜图报复”,表明中英矛盾激烈,并非缓和,故排除A项;谕令内容是因英国挑衅,未体现反对林则徐禁烟,而是反映对英不满,故排除B项;谕令只是说之前未绝贸易不足以示威,没有明确说要断绝与英国交往,故排除C项。

9.A【解析】章开沅将辛亥革命前的一百年、推翻帝制后的一百年以及未来一百年分别进行阐述,着重指出辛亥革命在整个历史进程中起到了承前启后的关键作用,意在强调辛亥革命对中国历史发展进程有着极为重要的意义,故选A项;材料主要是围绕辛亥革命展开论述的,并非强调中国近现代社会变迁与世界发展走向的紧密联系,故排除B项;材料虽提到孙中山革命思想,但核心是突出辛亥革命的重要意义,故排除C项;材料只提及了辛亥革命对未来一百年的昭示作用,而未提及对未来一百年发展的研究,故排除D项。

10.A【解析】“五四”前新文化刊物少,“五四”后猛增,如上海、北京出现多种有影响力的刊物,这表明新文化运动的阵地得到了拓展,故选A项;材料主要展示期刊数量增多和阵地拓展,未提及文化内容、形式等的革新,故排除B项;材料仅列举刊物,没有刊物内容倾向及马克思主义地位的相关内容表述,故排除C项;材料未提及青年学生是传播主力,没有对传播主体的描述,故排除D项。

11.A【解析】毛泽东领导秋收起义部队放弃攻打长沙,转而向井冈山进军,这一举措开创了农村包围城市、武装夺取政权的革命新道路,为之后中国革命找到了一条符合国情的正确道路,故选A项;遵义会议标志着党开始独立自主地解决中国革命问题,并非八七会议及之后向井冈山进军这一行为,故排除B项;纠正党内右倾机会主义错误的是八七会议,故排除C 项;南昌起义是中国共产党独立领导武装斗争的开端,故排除D项。

12.B【解析】1933年古北口战役是长城抗战的一部分,是中国军队抗击日本侵略者的战役。在这场战役中,日军的攻击造成了建筑的损坏,所以造成孔洞的应是日本侵略者,故选B项;A、C、D三项均与材料信息不符,故排除A、C、D三项。

13.A【解析】抗战胜利后,中国社会的主要矛盾由中日民族矛盾转变为中国人民同国民党反动派的矛盾,基于这种国内主要矛盾的变化,中共中央发表《对目前时局的宣言》,提出“和平、民主、团结”三大口号,故选A项;1945年8月时,国共内战尚未全面爆发,故排除B项;当时国民党政府刚取得抗战胜利,统治危机并未凸显加剧的情况,故排除C项;中共军事力量不断壮大并非提出这三大口号的主要背景因素,重点是这是基于国内主要矛盾变化而对时局作出的积极应对,故排除D项。

14.D【解析】1950年新中国刚刚成立不久,正处于百废待兴、大力建设发展的阶段,这幅宣传画展现了全国科学家、工程师为了发展工业等努力奋斗的场景,体现出当时人们对国家通过发展工业等建设展现新面貌的一种憧憬与期盼,故选D项;“一五”计划开始于1953年,与该宣传画首发的1950年时间不符,故排除A项;“双百”方针是1956年提出的,与材料时间不符,故排除B项;画作重点在于传达人们对国家建设发展的期待,而非单纯强调科研人员的求知热情,故排除C项。

15.B【解析】老张在生病住院时仍坚持参加选举投票,体现了他对选举权利的重视,这表明新中国成立初期人民的民主意识强烈,故选B项;老张把选举这件事放在优先位置,是对民主权利的重视,而不是忽视健康,故排除A项;国民经济改造主要涉及经济领域的公私合营等内容,与职工代表选举体现的民主意识没有直接关联,故排除C项;1954年我国政治制度还在建设过程中,不能说政治制度建设完善,故排除D项。

16.B【解析】毛泽东在1957年提出根本任务的转变,即从解放生产力变为在新的生产关系下保护和发展生产力,并且指出社会主义社会存在两类不同性质的矛盾,顺应了我国社会性质已经转变为社会主义社会这一状况,故选B项;材料内容主要是关于我国社会主义建设时期内部矛盾和根本任务的认识,与冷战意识形态没有关联,故排除A项;中国八大在1956年召开,故排除C项;这一认识是正确合理的,并不是“左”倾思潮,不会埋下“左”倾思潮泛滥的隐患,故排除D项。

17.(1)措施:军事驱逐与领土占领;构建防御体系;移民实边。(4分,答出两点即可)

(2)表现:战略部署灵活;作战勇猛果敢;作战效果显著。(4分,答出两点即可)

(3)评价:拓展了疆域;巩固了统一多民族国家的统治;有利于维护国家安全与稳定;促进了经济文化交流;(4分,答出两点即可)消耗了巨大人力物力;导致国内社会矛盾加剧,引发了一系列社会问题。(2分,答出一点即可)

18.(1)社会背景:商品经济的繁荣发展;手工业的兴盛;市民阶层的壮大;思想文化领域的变革。(6分,答出三点即可)

(2)以商人为例:形象特点:精明能干;重义轻财。(2分)

认识:明清时期商品经济的发展为商人提供了广阔的舞台,他们的精明能干体现了商业活动中的智慧和谋略。同时,重义轻利的形象体现了传统儒家思想在商业领域的影响,也表明商人在追求经济利益的同时,也注重道德和社会责任的担当。(4分)

以工匠为例:形象特点:技艺精湛;勤劳智慧。(2分)

认识:明清时期手工业的发展使得工匠的地位逐渐提高,他们的精湛技艺是社会生产力进步的体现。辛勤劳作的形象反映了劳动人民的勤劳品质和对美好生活的追求。工匠的故事展现了普通劳动者在社会发展中的重要作用,也体现了社会对劳动价值的认可。(4分)

以普通妇女为例:形象特点:勇敢善良;默默奉献。(2分)

认识:明清时期虽然封建礼教对妇女的束缚依然存在,但部分妇女的勇敢和善良体现了她们对自由和幸福的渴望。这一形象反映了社会中女性意识的觉醒,以及在传统社会结构下女性对自身价值的追求。(4分)(答案仅作参考,其他答案言之有理亦可)

19.(1)特点:数量变动幅度大;阶段性特征显著;深受革命形势变化影响。(6分,其他答案言之有理亦可)

(2)原因:党的力量的壮大;报刊创办经验的积累;解放战争胜利进军,解放区的巩固和扩大;国统区地下工作的发展;中国共产党政治影响力增强;揭露国民党发动内战和出卖国家利益真相的需要。(8分,答出四点即可,其他答案言之有理亦可)

20.示例一

论题:洋务运动-兼具进步性与局限性的近代化探索。(2分)

阐述:洋务运动作为中国近代化的一次重要尝试,对中国近代社会发展产生了重要影响。为了“自强”,洋务派创办了一批军事工业,如江南制造总局、福州船政局等,这些军事工业引进了西方先进的机器生产技术,改变了以往传统的手工生产方式,开启了中国近代工业的大门。为了“求富”,洋务派又兴办了一批官督商办的民用企业,如上海轮船招商局、开平煤矿等。这些民用企业不仅在一定程度上抵制了外国的经济侵略,而且刺激了中国民族资本主义的兴起,为中国近代经济结构的转型创造了条件。为了改变中国传统军队的面貌,洋务派致力于建设新式军队,开办了培育翻译和军事人才的学校,打造出了北洋水师等近代化海军舰队,客观上提升了中国军队的作战能力,使得中国在军事近代化道路上取得了一定进步。然而,洋务派发起洋务运动的主观动机主要是为了维护清王朝的封建统治,存在着明显的局限性。他们在不触动封建制度根本的前提下,仅靠学习西方技术来实现“自强”“求富”,其失败是必然的。(8分)

总之,洋务运动是近代中国在面临内忧外患严峻局势下进行的一次具有重要意义的探索活动,客观上推动了中国在军事、经济、教育等诸多方面的发展,但由于受到封建制度束缚等诸多因素的影响,最终未能达成使中国实现富国强兵的目标。(2分)

示例二

论题:洋务运动对近代中国社会产生了重要影响。(2分)

阐述:略。(10分)

示例三

论题:洋务运动:封建制度束缚下的近代化尝试。(2分)

阐述:略。(10分)

(“示例”仅作参考,不作为评分的唯一标准)

同课章节目录