广东省湛江市霞山区2024-2025学年七年级上学期1月期末历史试题(含答案)

文档属性

| 名称 | 广东省湛江市霞山区2024-2025学年七年级上学期1月期末历史试题(含答案) |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 232.8KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-09 22:36:04 | ||

图片预览

文档简介

2024 年秋季学期期末考试

七年级历史试卷

(试卷满分 100 分,考试时间 80 分钟)

一、单项选择题 (共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分)

1. 遗址是古人无声的语言,是与我们跨越时空的对话。周口店遗址是中国首批“世界文化遗产”之一。该

遗址考古发现能够告诉我们 ( )

A.北京人使用天然火 B.河姆渡人种植水稻

C.半坡人会制作彩陶 D.炎帝教民开垦耕种

2.在大型纪录片《寻古中国·稻谷记》中你最有可能看到的遗址是( )

A.北京人遗址 B.半坡遗址 C.河姆渡遗址 D.仰韶文化遗址

3.在距今约 8000 年的裴李岗遗址,共出土了锯齿石镰 23 件、石铲 69 件、石斧 22 件、磨盘 57 件、磨棒

25 件,这些石器可以满足旱作农业播种、管理、收割和加工的全过程需要。据此可推断,该地居民 ( )

A.出现了阶级分化现象 B.过着定居的农耕生活

C.具有朴素的审美艺术 D.部落联盟的规模宏大

4.据统计,当今中国流行的前 200 个姓氏中,出自炎帝姜姓系统的姓氏约占 10%,出自黄帝姬姓系统的

姓氏约占 89%。这表明( )

A.百家姓氏都源自炎帝和黄帝 B.炎帝和黄帝因治理水患得到尊崇

C.炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖 D.传说中炎帝和黄帝的发明完全真实

5.中华文明早期,废“天下为公”而行“天下为家”,世袭制代替了禅让制,人们“各亲其亲,各子其子”。

这一现象开始于 ( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

6.周朝“虽历时很久,却未能建立稳固的中央政府。周朝有许多诸侯国,他们无视周名义上的最高领主地

位,彼此征战不休”。这一局面的出现是由于( )

A.禅让制的推行 B.世袭制的出现

C.分封制的实行 D.郡县制的推广

7.夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修

水利工程。导致这一变化的主要因素是

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

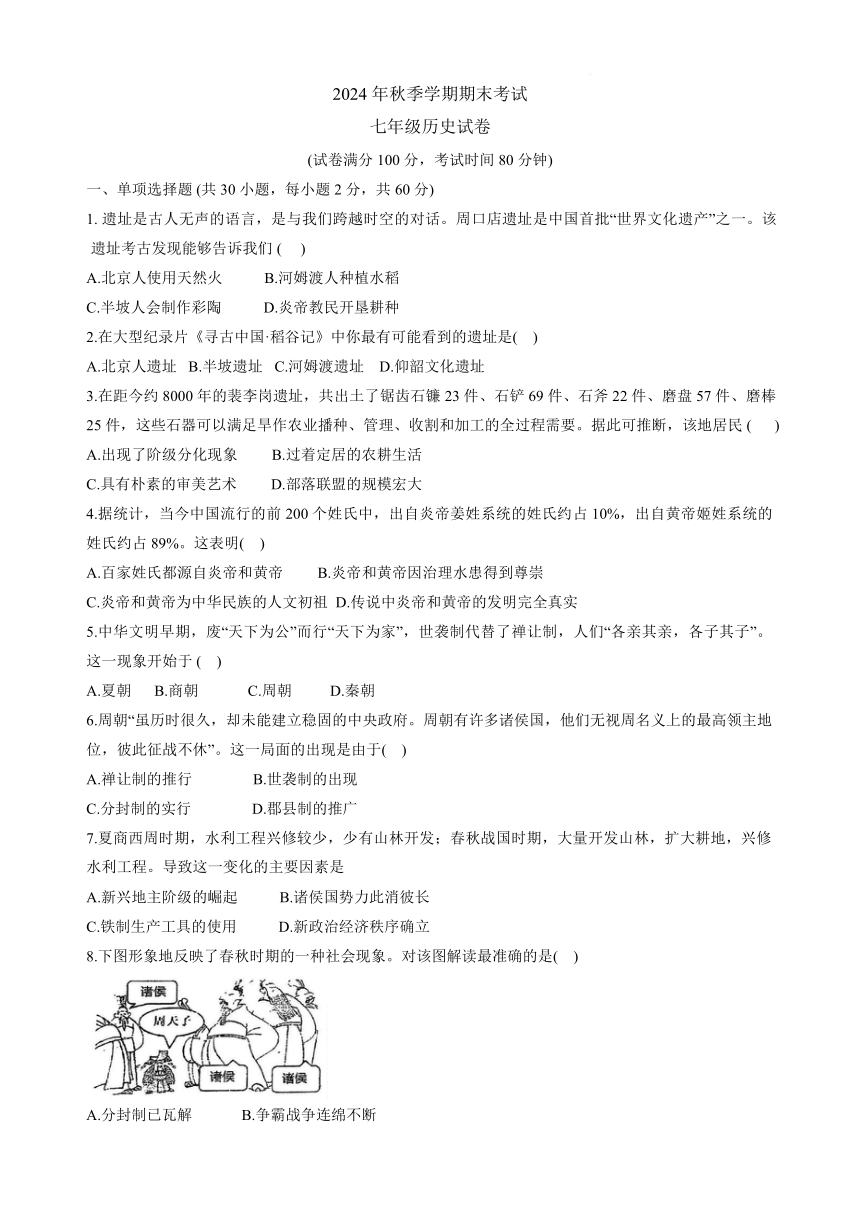

8.下图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是( )

A.分封制已瓦解 B.争霸战争连绵不断

C.社会动荡不安 D.周王室衰微

9.“行之十年,秦民大说(悦)……民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。该材料反映的是( )

A.李悝变法 B.吴起变法 C.商鞅变法 D.孝文帝改革

10.下表反映了战国时期思想家们的共同思想是( )

《墨子》 “一同天下”

《孟子》 (天下)“定于一”

《荀子》 “一天下,财万物,长养人民,兼利天下”

《韩非子》 “一匡天下”

A.反对不义的战争 B. 以民为本

C. 主张国家统一 D.加强中央集权

11.史实指历史事实,史论是对历史事件或历史人物的评论。下列选项中,属于史论的是(

A. 老子主张“无为而治” B.孔子提出“仁者爱人”

C. 墨子主张“兼爱”“非攻” D.百家争鸣是中国思想文化的源头

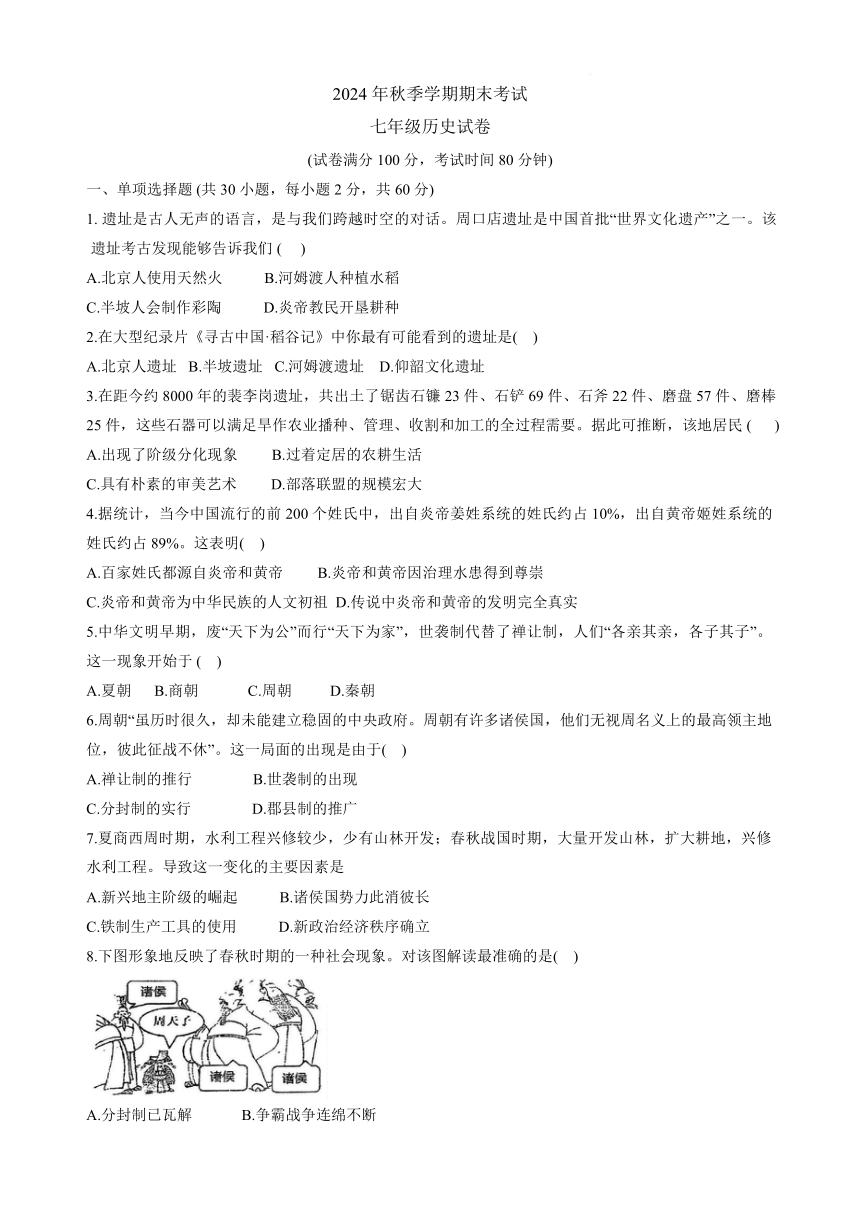

12.《中国古代衣食住行》一书中收录了一组商周时期青铜器的名称及其功能据此可知,当时青铜器

( )

A.种类丰富 B. 功能单一

C.工艺简单 D.象征皇权

13.《中国文化符号调查报告》显示,在候选中国文化符号中,汉字(汉语)排名第一。请说出与汉字一

脉相承的最早的文字是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

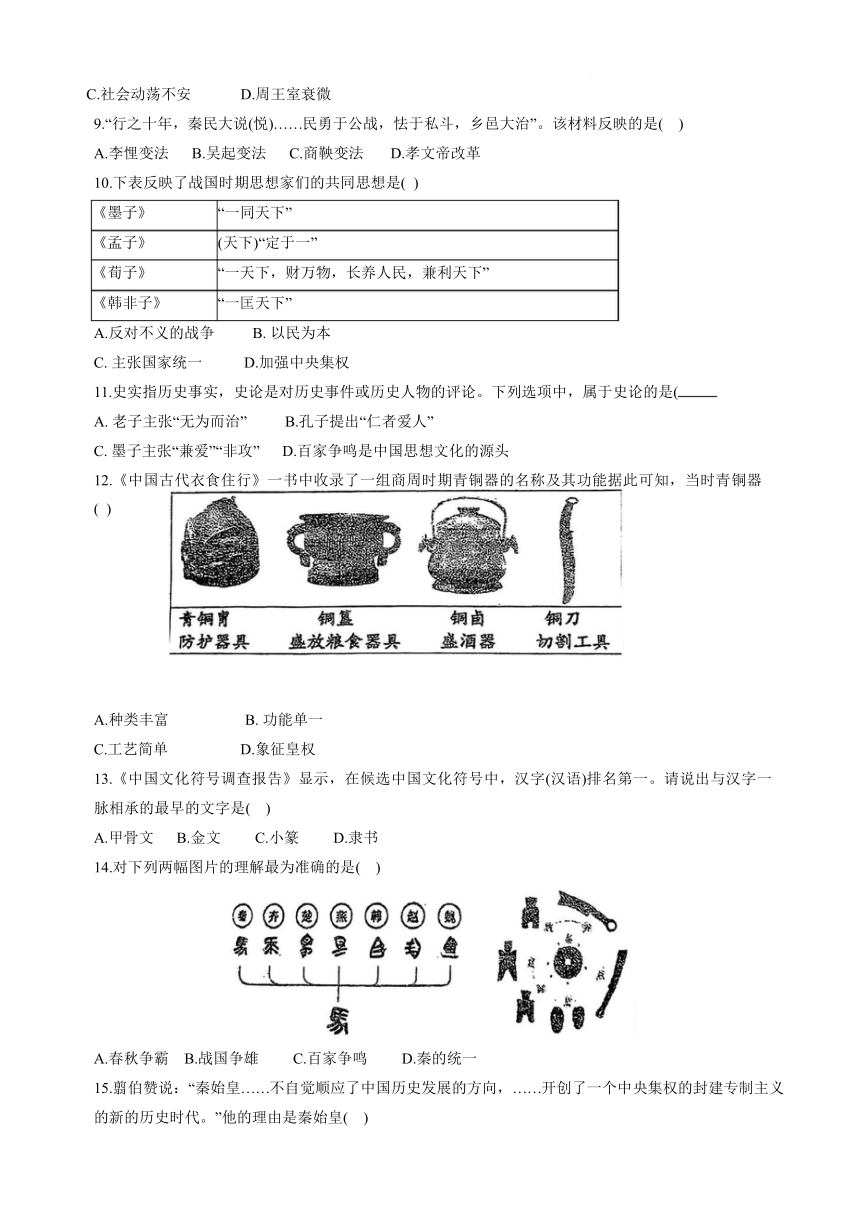

14.对下列两幅图片的理解最为准确的是( )

A.春秋争霸 B.战国争雄 C.百家争鸣 D.秦的统一

15.翦伯赞说:“秦始皇……不自觉顺应了中国历史发展的方向,……开创了一个中央集权的封建专制主义

的新的历史时代。”他的理由是秦始皇( )

A.成为春秋时期第一个霸主 B. 主持修筑了都江堰

C. 扫灭六国,统一了全国 D.采取休养生息政策,稳定社会局势

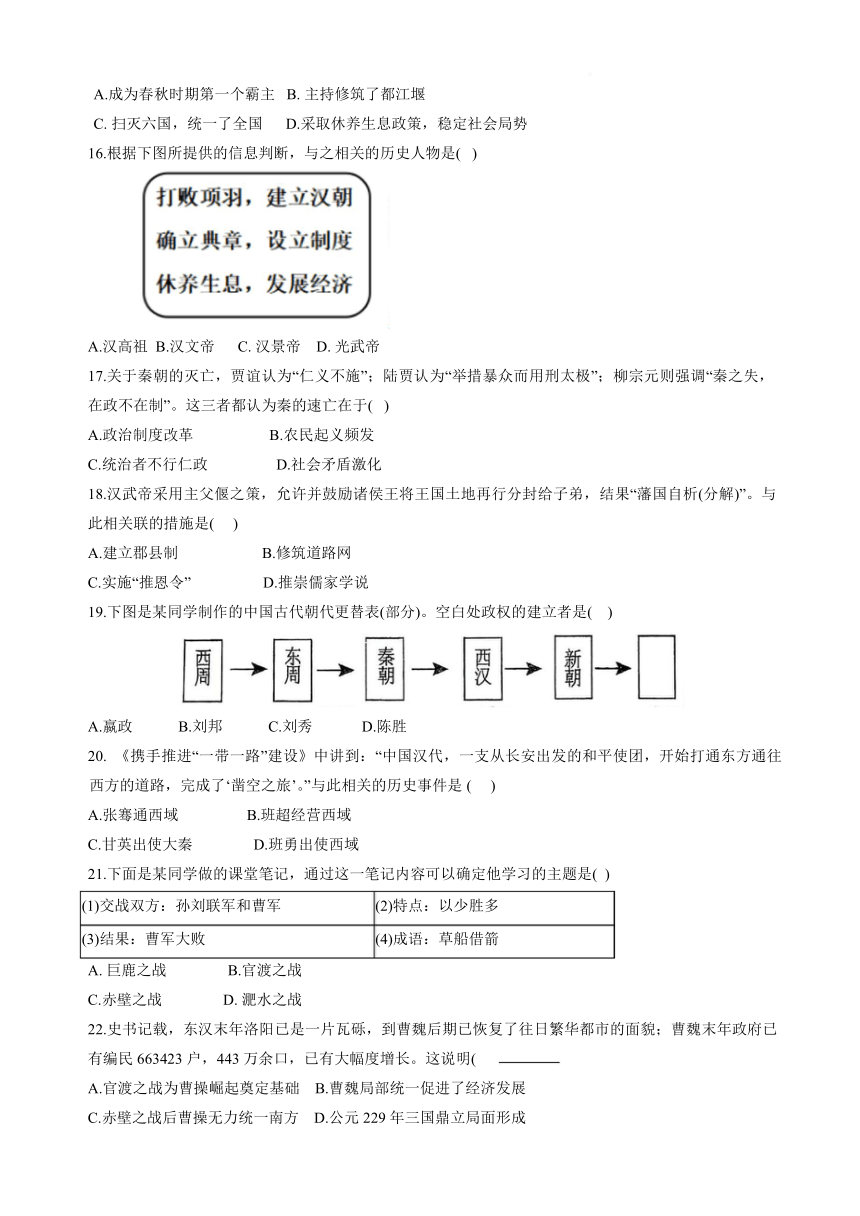

16.根据下图所提供的信息判断,与之相关的历史人物是( )

A.汉高祖 B.汉文帝 C. 汉景帝 D. 光武帝

17.关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”;陆贾认为“举措暴众而用刑太极”;柳宗元则强调“秦之失,

在政不在制”。这三者都认为秦的速亡在于( )

A.政治制度改革 B.农民起义频发

C.统治者不行仁政 D.社会矛盾激化

18.汉武帝采用主父偃之策,允许并鼓励诸侯王将王国土地再行分封给子弟,结果“藩国自析(分解)”。与

此相关联的措施是( )

A.建立郡县制 B.修筑道路网

C.实施“推恩令” D.推崇儒家学说

19.下图是某同学制作的中国古代朝代更替表(部分)。空白处政权的建立者是( )

A.嬴政 B.刘邦 C.刘秀 D.陈胜

20. 《携手推进“一带一路”建设》中讲到:“中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往

西方的道路,完成了‘凿空之旅’。”与此相关的历史事件是 ( )

A.张骞通西域 B.班超经营西域

C.甘英出使大秦 D.班勇出使西域

21.下面是某同学做的课堂笔记,通过这一笔记内容可以确定他学习的主题是( )

(1)交战双方:孙刘联军和曹军 (2)特点:以少胜多

(3)结果:曹军大败 (4)成语:草船借箭

A. 巨鹿之战 B.官渡之战

C.赤壁之战 D. 淝水之战

22.史书记载,东汉末年洛阳已是一片瓦砾,到曹魏后期已恢复了往日繁华都市的面貌;曹魏末年政府已

有编民 663423 户,443 万余口,已有大幅度增长。这说明(

A.官渡之战为曹操崛起奠定基础 B.曹魏局部统一促进了经济发展

C.赤壁之战后曹操无力统一南方 D.公元 229 年三国鼎立局面形成

23. 东晋东誉初年,江南粮荒严重,但南北劳动人民两支生产大军,用无比坚韧的力量战胜了自然,使

江南农业发展迈进一大步。材料表明江南农业发展得益于( )

A.自然环境优越 B.生产工具改进

C.高产作物引进 D.农民辛勤劳动

24.成语“乱七八糟”源于两个历史典故。“乱七”与西汉景帝时期的“七国之乱”有关,“八糟”与晋惠帝时

期的“八王之乱”有关。“这两次变乱的共同原因是 ( )

A.地方诸侯王势力强大 B.推恩令的实行

C 君主的腐朽统治 D.民族矛盾激化

25.某电视剧场景:颁令天下,30 岁以下的一律改习汉语和中原正音。496 年,皇帝将拒不说汉语

的皇后冯媛废为庶人。该材料中的皇帝是指( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.光武帝 D.北魏孝文帝

26.苻坚率八十余万大军南下,“旗鼓相望,前后千里”,甚至连东晋皇帝投降后的官职都准备好了。这

反映出淝水之战前秦失败的原因是 ( )

A.内部分裂 B.粮草不济 C.敌军强大 D.自负轻敌

27.下面是一册书的目录,这部书可能是( )

卷一 耕田、收种、种谷各 1 篇

卷二 谷类、豆、麦、麻、稻、瓜, 瓠、芋等 13 篇

卷三 种葵(蔬菜)、蔓菁等 12 篇

卷四 园箭、栽树 (园艺)各 1 篇枣、桃、李等果树栽培 12 篇

A.祖冲之创制的《大明历》 B.东汉时期的《九章算术》

C.郦道元著的《水经注》 D.贾思勰著的《齐民要术》

28.《宋书》记载:“三十年间,民有所系,吏无苟得,家给人足。凡百户之乡,有市之邑,歌谣舞蹈,

触处成群,盖宋世之极盛也。”这体现了南朝时期宋朝( )

A.经济繁荣 B.政治腐败 C.文化落后 D.社会动荡

29.我国许多优秀文化成就被列为世界文化遗产。下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是( )

A.都江堰 B.秦始皇兵马俑 C.敦煌石窟 D. 长城

30.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下图相关的章节

A.统一国家的建立

B.孕育统一和民族交融

C.繁荣开放的社会

D.国家的产生和社会变革

二、综合题(31 题 10 分, 32 题 16 分, 33 题 14 分, 共 40 分)

31、(10 分)阅读材料,回答问题。

材料一 西周是一个统一的国家,但由于当时社会经济的落后,经济、政治发展的不平衡,交通的不便,

再加上诸侯国与王室又相距太远,彼此的政治、经济联系日渐减少。因此,分封制下的统一只是一种松

散的统一,日后必然逐渐导致诸侯割据状态的出现。

材料二 平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

———《史记·周本纪》

材料三 春秋时期,山东诸小国为齐所并,河北、山西诸小国为晋所并,江淮、汉水诸小国为楚所并,西

北诸小国为秦所并,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国。周边的蛮、夷、戎、狄不断袭扰中原;

中原霸主也以“攘夷”相号召,与之进行斗争……华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处。

(1)根据材料一,指出西周“必然逐渐导致诸侯割据状态的出现”的原因。(2 分)

(2)材料二反映了当时怎样的政治状况 结合所学知识,列举一个春秋时期的霸主。 (4 分)

(3)根据材料三,概括春秋时期的争霸战争有什么影响 (4 分)

32、(16 分) “秦皇汉武”是指秦始皇和汉武帝,人们经常将他们并称在一起,歌颂他们的历史伟绩。秦

汉也成为了我国历史中著名的朝代。

材料一 有历史学家说“中国的政治统一完成于秦始皇,而中国的文化统一完成于汉武帝。” 。

(1)为了巩固政治上的统一, 秦始皇创立了什么制度 (2 分)汉武帝时,采取了什么措施,形成了全国上

下共同遵守的价值体系和普通认同的文化体系 (分)

材料二 秦始皇曾对大臣说:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。……而求其宁息, 岂不难哉!”

(2)针对上述问题,秦始皇在地方上采取了什么措施以求达到国家的“宁息” (2 分)汉武帝又是怎样解决同

样问题对中央威胁的 (2 分)

材料三 ………“丝绸之路”是张骞通西域起到的效果。张骞通西域本身是出于军事、政治目的,而不是出

于贸易。张骞出使西域扩大了中国丝绸在中亚的影响, 引起了更远地方人们的兴趣。罗马帝国实力强大,

对丝绸有强劲需求,罗马帝国贵族都以穿上丝绸为贵,随后丝绸价格甚至高过黄金,而汉朝是丝绸的唯

一来源。

——摘编自葛剑雄《历史上中国没有动力进行丝绸贸易》

(3)根据材料三,指出汉代丝绸之路形成的历史条件。(4 分)

材料四 在中国汉朝时期,以丝绸贸易为媒介和主要动力,开通了世界上最长的陆上经济商贸之路、文

化交融之路、科技交流之路, 留下一连串璀璨夺目的文化遗产。

——德国地理学家李希霍芬

(4)关于丝绸之路,材料四包括这些说法,第一种:丝绸之路是经济商贸之路;第二种:丝绸之路是文化

交融之路;第三种:丝绸之路是科技交流之路。你同意哪种观点呢 请写出观点,并结合所学知识简要

说明理由。(4 分)

示例:观点:丝绸之路是经济商贸之路。

理由:通过丝绸之路,通过丝绸之路,西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻

璃、宝石等传入中原。

33.(14 分)魏晋南北朝时期,多个政权分立,王朝更替频繁。但正是在这一时期,民族交融、区域开发、

科技文化都有着显著的进步,这些都为新的统一局面的出现奠定了基础。阅读材料,并回答问题。

【区域开发】

材料一“江南之为国,盛矣。…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

———《宋书》

(1)材料一反映出魏晋南北朝时期我国南方发展呈现出的最突出特点是什么 (2 分)这一特点出现的主要原

因是什么 (2 分)

【民族交融】

材料二 就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来。以致汉族年轻女子“褰裙逐马

如卷蓬,左射右射必叠双。”

———《飘逝的岁月——中国社会史》

(2)材料二反映了哪一历史现象 (2 分)根据材料分析这种现象具有什么特点。(2 分)

(3)北魏孝文帝改革的汉化措施除改穿汉服外,还有哪些 (4 分)

【科技文化】

材料三 顺天时,量地力,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获、

———《齐民要术》

(4)材料三出自我国现存最早的一部完整的农书,材料反映了贾思勰这位农学家什么样的思想 (2 分)

七年级历史参考答案

一、单项选择题 (共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分)

1-5 ACBCA 6-10 CCDCC 11-15 DAADC 16-20 DCCBA 21-25 CBDAD 26-30 DDACB

二、综合题(31 题 10 分, 32 题 16 分, 33 题 14 分, 共 40 分)

31. (1)原因:社会经济的落后,经济、政治发展的不平衡,交通的不便,诸侯国与王室相距太远,政治、

经济联系日渐减少。(2 分)

(2)政治状况:周室衰微,诸侯强并弱,政由方伯。(2 分) 春秋时期的霸主:齐桓公、晋文公、楚庄王、

秦穆公等。(2 分)

(3)影响:促进了局部统一,为后来的全国统一奠定了基础;华夏族与其他少数民族杂居共处,促进了

民族交融。(4 分)

32. (1)制度:秦始皇创立了中央集权制度。(2 分) 措施:汉武帝采纳了董仲舒的建议,罢黜百家,独尊

儒术,形成了全国上下共同遵守的价值体系和普通认同的文化体系。(2 分)

(2)措施:秦始皇在地方上实行了郡县制。(2 分) 汉武帝实行了推恩令,削弱了诸侯王的权力,加强了

中央集权。(2 分)

(3)历史条件:张骞通西域,扩大了中国丝绸在中亚的影响,引起了更远地方人们的兴趣;罗马帝国对

丝绸有强劲需求,汉朝是丝绸的唯一来源。(4 分)

(4)观点:丝绸之路是文化交融之路。(2 分) 理由:通过丝绸之路,佛教、道教、伊斯兰教、基督教等

宗教文化传入中国,中国的儒家文化、道家文化、佛教文化等也传播到西方,促进了东西方文化的交

流和融合。(2 分)

33. (1)特点:江南地区得到开发,经济迅速发展。(2 分) 原因:北方人口大量南迁,带来了劳动力和先

进的生产技术;南方自然条件优越;社会相对安定。(2 分)

(2)历史现象:民族交融。(2 分) 特点:汉人胡化与胡人汉化双向进行。(2 分)

(3)汉化措施:说汉语、改汉姓、与汉人通婚、学习汉族礼法。(4 分)

(4)思想:贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,因地制宜,不误农时。(2 分)

七年级历史试卷

(试卷满分 100 分,考试时间 80 分钟)

一、单项选择题 (共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分)

1. 遗址是古人无声的语言,是与我们跨越时空的对话。周口店遗址是中国首批“世界文化遗产”之一。该

遗址考古发现能够告诉我们 ( )

A.北京人使用天然火 B.河姆渡人种植水稻

C.半坡人会制作彩陶 D.炎帝教民开垦耕种

2.在大型纪录片《寻古中国·稻谷记》中你最有可能看到的遗址是( )

A.北京人遗址 B.半坡遗址 C.河姆渡遗址 D.仰韶文化遗址

3.在距今约 8000 年的裴李岗遗址,共出土了锯齿石镰 23 件、石铲 69 件、石斧 22 件、磨盘 57 件、磨棒

25 件,这些石器可以满足旱作农业播种、管理、收割和加工的全过程需要。据此可推断,该地居民 ( )

A.出现了阶级分化现象 B.过着定居的农耕生活

C.具有朴素的审美艺术 D.部落联盟的规模宏大

4.据统计,当今中国流行的前 200 个姓氏中,出自炎帝姜姓系统的姓氏约占 10%,出自黄帝姬姓系统的

姓氏约占 89%。这表明( )

A.百家姓氏都源自炎帝和黄帝 B.炎帝和黄帝因治理水患得到尊崇

C.炎帝和黄帝为中华民族的人文初祖 D.传说中炎帝和黄帝的发明完全真实

5.中华文明早期,废“天下为公”而行“天下为家”,世袭制代替了禅让制,人们“各亲其亲,各子其子”。

这一现象开始于 ( )

A.夏朝 B.商朝 C.周朝 D.秦朝

6.周朝“虽历时很久,却未能建立稳固的中央政府。周朝有许多诸侯国,他们无视周名义上的最高领主地

位,彼此征战不休”。这一局面的出现是由于( )

A.禅让制的推行 B.世袭制的出现

C.分封制的实行 D.郡县制的推广

7.夏商西周时期,水利工程兴修较少,少有山林开发;春秋战国时期,大量开发山林,扩大耕地,兴修

水利工程。导致这一变化的主要因素是

A.新兴地主阶级的崛起 B.诸侯国势力此消彼长

C.铁制生产工具的使用 D.新政治经济秩序确立

8.下图形象地反映了春秋时期的一种社会现象。对该图解读最准确的是( )

A.分封制已瓦解 B.争霸战争连绵不断

C.社会动荡不安 D.周王室衰微

9.“行之十年,秦民大说(悦)……民勇于公战,怯于私斗,乡邑大治”。该材料反映的是( )

A.李悝变法 B.吴起变法 C.商鞅变法 D.孝文帝改革

10.下表反映了战国时期思想家们的共同思想是( )

《墨子》 “一同天下”

《孟子》 (天下)“定于一”

《荀子》 “一天下,财万物,长养人民,兼利天下”

《韩非子》 “一匡天下”

A.反对不义的战争 B. 以民为本

C. 主张国家统一 D.加强中央集权

11.史实指历史事实,史论是对历史事件或历史人物的评论。下列选项中,属于史论的是(

A. 老子主张“无为而治” B.孔子提出“仁者爱人”

C. 墨子主张“兼爱”“非攻” D.百家争鸣是中国思想文化的源头

12.《中国古代衣食住行》一书中收录了一组商周时期青铜器的名称及其功能据此可知,当时青铜器

( )

A.种类丰富 B. 功能单一

C.工艺简单 D.象征皇权

13.《中国文化符号调查报告》显示,在候选中国文化符号中,汉字(汉语)排名第一。请说出与汉字一

脉相承的最早的文字是( )

A.甲骨文 B.金文 C.小篆 D.隶书

14.对下列两幅图片的理解最为准确的是( )

A.春秋争霸 B.战国争雄 C.百家争鸣 D.秦的统一

15.翦伯赞说:“秦始皇……不自觉顺应了中国历史发展的方向,……开创了一个中央集权的封建专制主义

的新的历史时代。”他的理由是秦始皇( )

A.成为春秋时期第一个霸主 B. 主持修筑了都江堰

C. 扫灭六国,统一了全国 D.采取休养生息政策,稳定社会局势

16.根据下图所提供的信息判断,与之相关的历史人物是( )

A.汉高祖 B.汉文帝 C. 汉景帝 D. 光武帝

17.关于秦朝的灭亡,贾谊认为“仁义不施”;陆贾认为“举措暴众而用刑太极”;柳宗元则强调“秦之失,

在政不在制”。这三者都认为秦的速亡在于( )

A.政治制度改革 B.农民起义频发

C.统治者不行仁政 D.社会矛盾激化

18.汉武帝采用主父偃之策,允许并鼓励诸侯王将王国土地再行分封给子弟,结果“藩国自析(分解)”。与

此相关联的措施是( )

A.建立郡县制 B.修筑道路网

C.实施“推恩令” D.推崇儒家学说

19.下图是某同学制作的中国古代朝代更替表(部分)。空白处政权的建立者是( )

A.嬴政 B.刘邦 C.刘秀 D.陈胜

20. 《携手推进“一带一路”建设》中讲到:“中国汉代,一支从长安出发的和平使团,开始打通东方通往

西方的道路,完成了‘凿空之旅’。”与此相关的历史事件是 ( )

A.张骞通西域 B.班超经营西域

C.甘英出使大秦 D.班勇出使西域

21.下面是某同学做的课堂笔记,通过这一笔记内容可以确定他学习的主题是( )

(1)交战双方:孙刘联军和曹军 (2)特点:以少胜多

(3)结果:曹军大败 (4)成语:草船借箭

A. 巨鹿之战 B.官渡之战

C.赤壁之战 D. 淝水之战

22.史书记载,东汉末年洛阳已是一片瓦砾,到曹魏后期已恢复了往日繁华都市的面貌;曹魏末年政府已

有编民 663423 户,443 万余口,已有大幅度增长。这说明(

A.官渡之战为曹操崛起奠定基础 B.曹魏局部统一促进了经济发展

C.赤壁之战后曹操无力统一南方 D.公元 229 年三国鼎立局面形成

23. 东晋东誉初年,江南粮荒严重,但南北劳动人民两支生产大军,用无比坚韧的力量战胜了自然,使

江南农业发展迈进一大步。材料表明江南农业发展得益于( )

A.自然环境优越 B.生产工具改进

C.高产作物引进 D.农民辛勤劳动

24.成语“乱七八糟”源于两个历史典故。“乱七”与西汉景帝时期的“七国之乱”有关,“八糟”与晋惠帝时

期的“八王之乱”有关。“这两次变乱的共同原因是 ( )

A.地方诸侯王势力强大 B.推恩令的实行

C 君主的腐朽统治 D.民族矛盾激化

25.某电视剧场景:颁令天下,30 岁以下的一律改习汉语和中原正音。496 年,皇帝将拒不说汉语

的皇后冯媛废为庶人。该材料中的皇帝是指( )

A.秦始皇 B.汉武帝 C.光武帝 D.北魏孝文帝

26.苻坚率八十余万大军南下,“旗鼓相望,前后千里”,甚至连东晋皇帝投降后的官职都准备好了。这

反映出淝水之战前秦失败的原因是 ( )

A.内部分裂 B.粮草不济 C.敌军强大 D.自负轻敌

27.下面是一册书的目录,这部书可能是( )

卷一 耕田、收种、种谷各 1 篇

卷二 谷类、豆、麦、麻、稻、瓜, 瓠、芋等 13 篇

卷三 种葵(蔬菜)、蔓菁等 12 篇

卷四 园箭、栽树 (园艺)各 1 篇枣、桃、李等果树栽培 12 篇

A.祖冲之创制的《大明历》 B.东汉时期的《九章算术》

C.郦道元著的《水经注》 D.贾思勰著的《齐民要术》

28.《宋书》记载:“三十年间,民有所系,吏无苟得,家给人足。凡百户之乡,有市之邑,歌谣舞蹈,

触处成群,盖宋世之极盛也。”这体现了南朝时期宋朝( )

A.经济繁荣 B.政治腐败 C.文化落后 D.社会动荡

29.我国许多优秀文化成就被列为世界文化遗产。下列文化遗产中,带有中外文明交汇融合特征的是( )

A.都江堰 B.秦始皇兵马俑 C.敦煌石窟 D. 长城

30.阅读历史书籍需要关注章节标题,从而把握内容的主旨。与下图相关的章节

A.统一国家的建立

B.孕育统一和民族交融

C.繁荣开放的社会

D.国家的产生和社会变革

二、综合题(31 题 10 分, 32 题 16 分, 33 题 14 分, 共 40 分)

31、(10 分)阅读材料,回答问题。

材料一 西周是一个统一的国家,但由于当时社会经济的落后,经济、政治发展的不平衡,交通的不便,

再加上诸侯国与王室又相距太远,彼此的政治、经济联系日渐减少。因此,分封制下的统一只是一种松

散的统一,日后必然逐渐导致诸侯割据状态的出现。

材料二 平王之时,周室衰微,诸侯强并弱,齐、楚、秦、晋始大,政由方伯。

———《史记·周本纪》

材料三 春秋时期,山东诸小国为齐所并,河北、山西诸小国为晋所并,江淮、汉水诸小国为楚所并,西

北诸小国为秦所并,使春秋初年百十个国家,缩减成几个大国。周边的蛮、夷、戎、狄不断袭扰中原;

中原霸主也以“攘夷”相号召,与之进行斗争……华夏族与其他少数民族彼此犬牙交错,杂居共处。

(1)根据材料一,指出西周“必然逐渐导致诸侯割据状态的出现”的原因。(2 分)

(2)材料二反映了当时怎样的政治状况 结合所学知识,列举一个春秋时期的霸主。 (4 分)

(3)根据材料三,概括春秋时期的争霸战争有什么影响 (4 分)

32、(16 分) “秦皇汉武”是指秦始皇和汉武帝,人们经常将他们并称在一起,歌颂他们的历史伟绩。秦

汉也成为了我国历史中著名的朝代。

材料一 有历史学家说“中国的政治统一完成于秦始皇,而中国的文化统一完成于汉武帝。” 。

(1)为了巩固政治上的统一, 秦始皇创立了什么制度 (2 分)汉武帝时,采取了什么措施,形成了全国上

下共同遵守的价值体系和普通认同的文化体系 (分)

材料二 秦始皇曾对大臣说:“天下共苦,战斗不休,以有侯王。……而求其宁息, 岂不难哉!”

(2)针对上述问题,秦始皇在地方上采取了什么措施以求达到国家的“宁息” (2 分)汉武帝又是怎样解决同

样问题对中央威胁的 (2 分)

材料三 ………“丝绸之路”是张骞通西域起到的效果。张骞通西域本身是出于军事、政治目的,而不是出

于贸易。张骞出使西域扩大了中国丝绸在中亚的影响, 引起了更远地方人们的兴趣。罗马帝国实力强大,

对丝绸有强劲需求,罗马帝国贵族都以穿上丝绸为贵,随后丝绸价格甚至高过黄金,而汉朝是丝绸的唯

一来源。

——摘编自葛剑雄《历史上中国没有动力进行丝绸贸易》

(3)根据材料三,指出汉代丝绸之路形成的历史条件。(4 分)

材料四 在中国汉朝时期,以丝绸贸易为媒介和主要动力,开通了世界上最长的陆上经济商贸之路、文

化交融之路、科技交流之路, 留下一连串璀璨夺目的文化遗产。

——德国地理学家李希霍芬

(4)关于丝绸之路,材料四包括这些说法,第一种:丝绸之路是经济商贸之路;第二种:丝绸之路是文化

交融之路;第三种:丝绸之路是科技交流之路。你同意哪种观点呢 请写出观点,并结合所学知识简要

说明理由。(4 分)

示例:观点:丝绸之路是经济商贸之路。

理由:通过丝绸之路,通过丝绸之路,西域的核桃、葡萄、石榴、苜蓿、良种马、香料、玻

璃、宝石等传入中原。

33.(14 分)魏晋南北朝时期,多个政权分立,王朝更替频繁。但正是在这一时期,民族交融、区域开发、

科技文化都有着显著的进步,这些都为新的统一局面的出现奠定了基础。阅读材料,并回答问题。

【区域开发】

材料一“江南之为国,盛矣。…地广野丰,民勤本业,一岁或稔,则数郡忘饥。”

———《宋书》

(1)材料一反映出魏晋南北朝时期我国南方发展呈现出的最突出特点是什么 (2 分)这一特点出现的主要原

因是什么 (2 分)

【民族交融】

材料二 就在孝文帝要求本族改穿汉服的同时,胡服却在汉人中流传开来。以致汉族年轻女子“褰裙逐马

如卷蓬,左射右射必叠双。”

———《飘逝的岁月——中国社会史》

(2)材料二反映了哪一历史现象 (2 分)根据材料分析这种现象具有什么特点。(2 分)

(3)北魏孝文帝改革的汉化措施除改穿汉服外,还有哪些 (4 分)

【科技文化】

材料三 顺天时,量地力,则用力少而成功多。任情返道,劳而无获、

———《齐民要术》

(4)材料三出自我国现存最早的一部完整的农书,材料反映了贾思勰这位农学家什么样的思想 (2 分)

七年级历史参考答案

一、单项选择题 (共 30 小题,每小题 2 分,共 60 分)

1-5 ACBCA 6-10 CCDCC 11-15 DAADC 16-20 DCCBA 21-25 CBDAD 26-30 DDACB

二、综合题(31 题 10 分, 32 题 16 分, 33 题 14 分, 共 40 分)

31. (1)原因:社会经济的落后,经济、政治发展的不平衡,交通的不便,诸侯国与王室相距太远,政治、

经济联系日渐减少。(2 分)

(2)政治状况:周室衰微,诸侯强并弱,政由方伯。(2 分) 春秋时期的霸主:齐桓公、晋文公、楚庄王、

秦穆公等。(2 分)

(3)影响:促进了局部统一,为后来的全国统一奠定了基础;华夏族与其他少数民族杂居共处,促进了

民族交融。(4 分)

32. (1)制度:秦始皇创立了中央集权制度。(2 分) 措施:汉武帝采纳了董仲舒的建议,罢黜百家,独尊

儒术,形成了全国上下共同遵守的价值体系和普通认同的文化体系。(2 分)

(2)措施:秦始皇在地方上实行了郡县制。(2 分) 汉武帝实行了推恩令,削弱了诸侯王的权力,加强了

中央集权。(2 分)

(3)历史条件:张骞通西域,扩大了中国丝绸在中亚的影响,引起了更远地方人们的兴趣;罗马帝国对

丝绸有强劲需求,汉朝是丝绸的唯一来源。(4 分)

(4)观点:丝绸之路是文化交融之路。(2 分) 理由:通过丝绸之路,佛教、道教、伊斯兰教、基督教等

宗教文化传入中国,中国的儒家文化、道家文化、佛教文化等也传播到西方,促进了东西方文化的交

流和融合。(2 分)

33. (1)特点:江南地区得到开发,经济迅速发展。(2 分) 原因:北方人口大量南迁,带来了劳动力和先

进的生产技术;南方自然条件优越;社会相对安定。(2 分)

(2)历史现象:民族交融。(2 分) 特点:汉人胡化与胡人汉化双向进行。(2 分)

(3)汉化措施:说汉语、改汉姓、与汉人通婚、学习汉族礼法。(4 分)

(4)思想:贾思勰强调农业生产要遵循自然规律,因地制宜,不误农时。(2 分)

同课章节目录