广东省广州市南沙区博海学校2015-2016学年八年级语文上册 第五单元综合测试题(无答案)

文档属性

| 名称 | 广东省广州市南沙区博海学校2015-2016学年八年级语文上册 第五单元综合测试题(无答案) |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 20.3KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-11 12:14:34 | ||

图片预览

文档简介

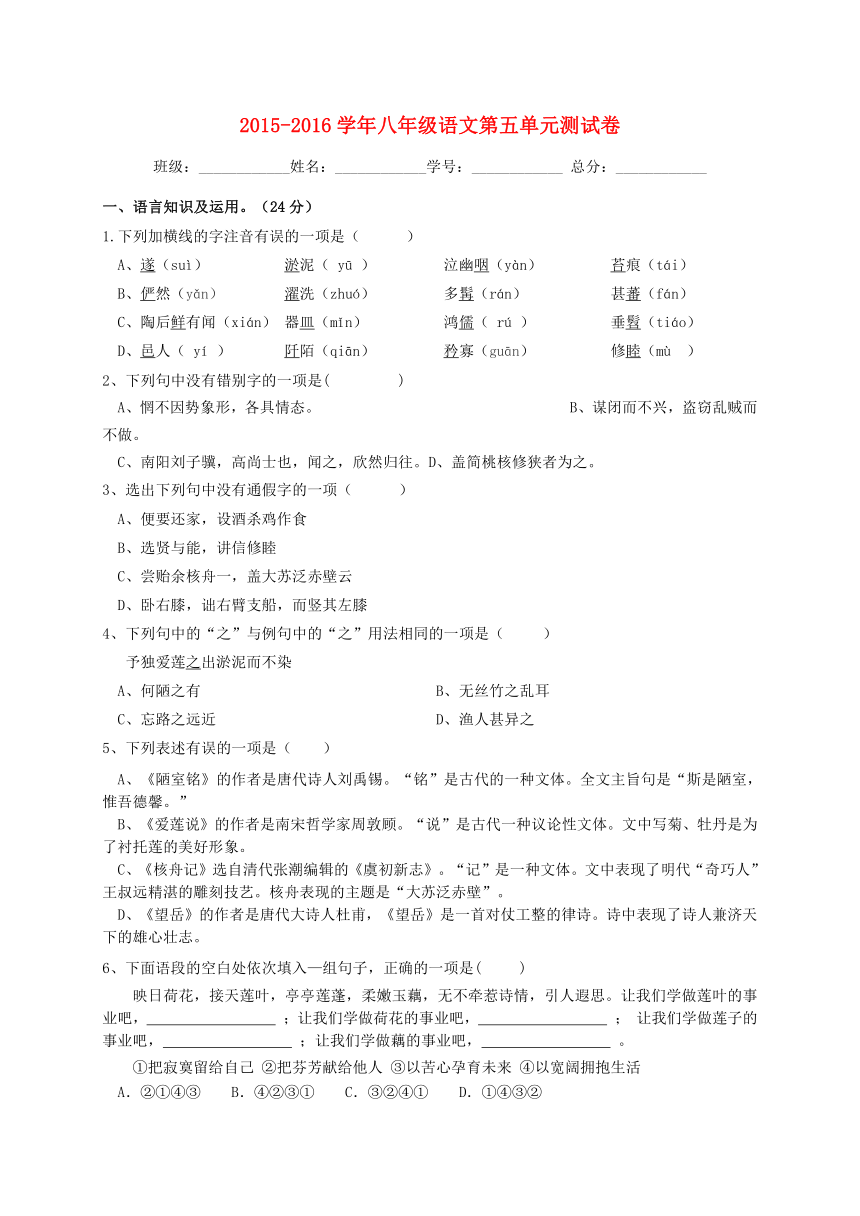

2015-2016学年八年级语文第五单元测试卷

班级:____________姓名:____________学号:____________ 总分:____________

一、语言知识及运用。(24分)

1.下列加横线的字注音有误的一项是( )

A、遂(suì) 淤泥( yū ) 泣幽咽(yàn) 苔痕(tái)

B、俨然(yǎn) 濯洗(zhuó) 多髯(rán) 甚蕃(fán)

C、陶后鲜有闻(xián) 器皿(mǐn) 鸿儒( rú ) 垂髫(tiáo)

D、邑人( yí ) 阡陌(qiān) 矜寡(guān) 修睦(mù )

2、下列句中没有错别字的一项是( )

A、惘不因势象形,各具情态。 B、谋闭而不兴,盗窃乱贼而不做。

C、南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然归往。D、盖简桃核修狭者为之。

选出下列句中没有通假字的一项( )

A、便要还家,设酒杀鸡作食

B、选贤与能,讲信修睦

C、尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云

D、卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝

下列句中的“之”与例句中的“之”用法相同的一项是( )

予独爱莲之出淤泥而不染

A、何陋之有 B、无丝竹之乱耳

C、忘路之远近 D、渔人甚异之

下列表述有误的一项是( )

A、《陋室铭》的作者是唐代诗人刘禹锡 ( http: / / www.21cnjy.com )。“铭”是古代的一种文体。全文主旨句是“斯是陋室, 惟吾德馨。”

B、《爱莲说》的作者是南宋哲学家周敦顾。“说”是古代一种议论性文体。文中写菊、牡丹是为 了衬托莲的美好形象。

C、《核舟记》选自清代张潮编辑的《虞初新志》。“记”是一种文体。文中表现了明代“奇巧人”王叔远精湛的雕刻技艺。核舟表现的主题是“大苏泛赤壁”。

D、《望岳》的作者是唐代大诗人杜甫,《望岳》是一首对仗工整的律诗。诗中表现了诗人兼济天下的雄心壮志。

6、下面语段的空白处依次填入—组句子,正确的一项是( )

映日荷花,接天莲叶,亭亭莲蓬,柔嫩玉藕,无 ( http: / / www.21cnjy.com )不牵惹诗情,引人遐思。让我们学做莲叶的事业吧, ;让我们学做荷花的事业吧, ; 让我们学做莲子的事业吧, ;让我们学做藕的事业吧, 。

①把寂寞留给自己 ②把芬芳献给他人 ③以苦心孕育未来 ④以宽阔拥抱生活

A.②①④③ B.④②③① C.③②④① D.①④③②

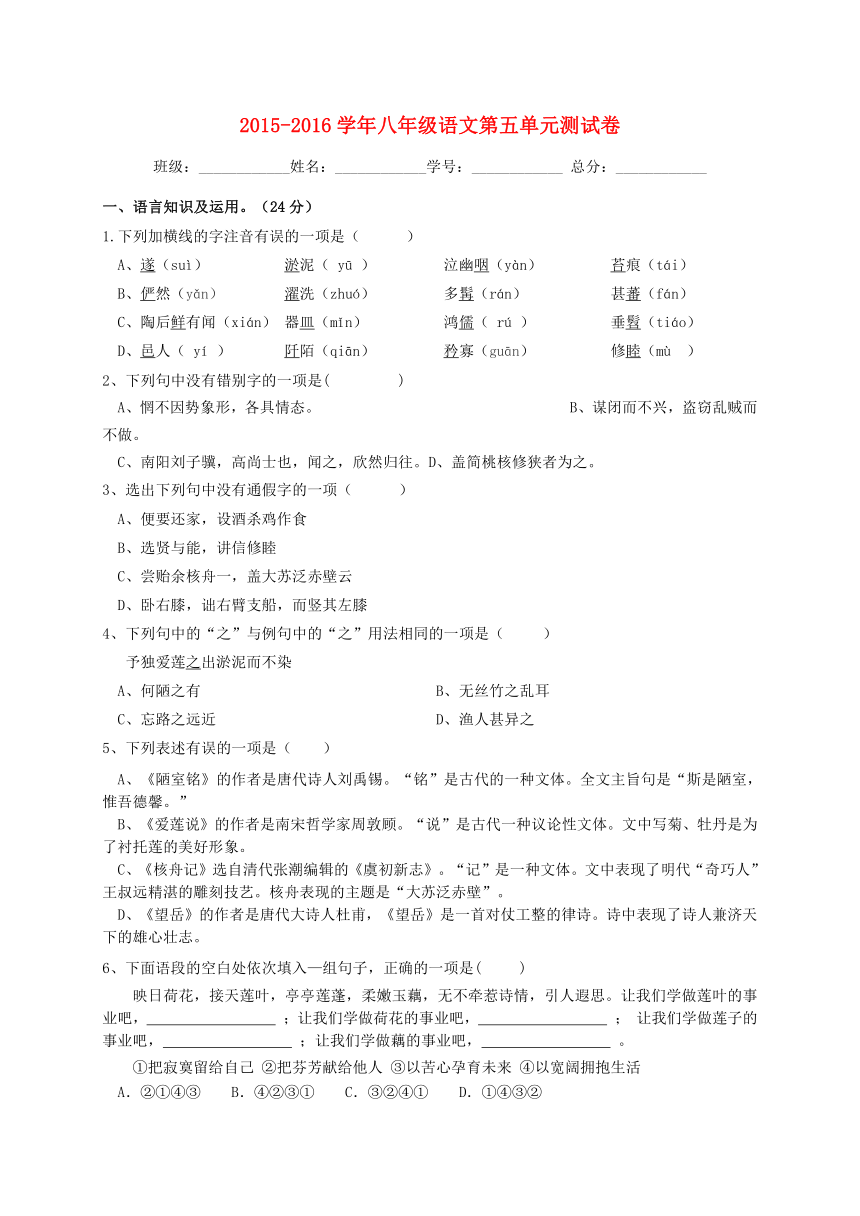

7、下列各句中,没有语病的一句是( )

A.把北山建设成省级森林公园,是当地政府实施可持续发展的一项重要工程。

B.发电站每年的发电量,除了供应给杭州使用外,还向上海、南京等地输送。

C.自编自演的课本剧在发展个性、引导学生阅读名著,都有一定的作用。

D.街道希望通过多种渠道,大力开展法制教育,防止青少年不违法犯法。

8、综合性学习

根据例句的结构和内容仿写句子。

例句:人们都爱秋天,爱她的天高气爽,爱她的云淡日丽,爱她的香飘四野。

仿写:

二、古诗文默写。(20分)

1、 ,芳草鲜美。

2、 ,鸡犬相闻。

3、 ,往来无白丁。

4、予独爱莲之出淤泥而不染, 。

5、 ,一览众山小。

6、存者且偷生, 。

7、相顾无相识, 。

8、 ,老大徒伤悲。

9、《春望》一诗中因典型地写出了战火弥漫中人们共有的感受而传诵千古的名句是

, 。

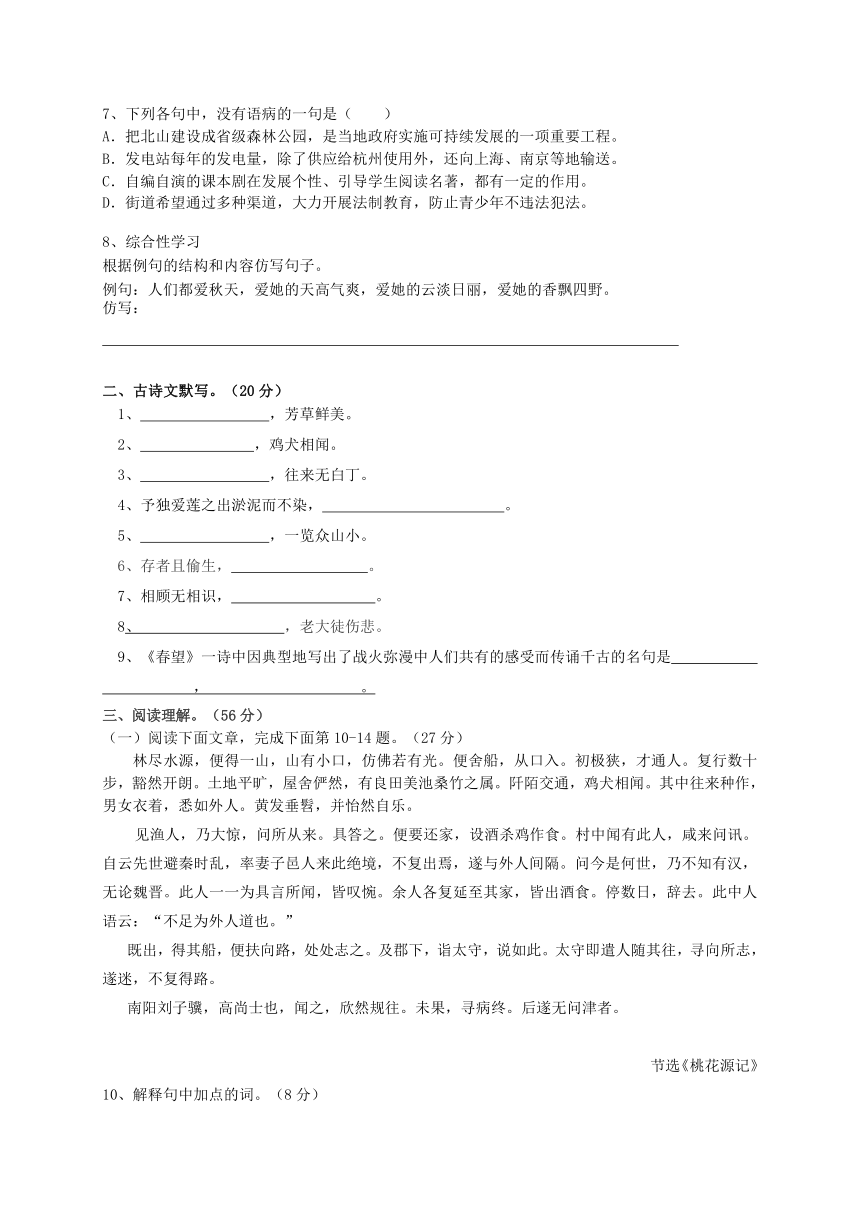

三、阅读理解。(56分)

(一)阅读下面文章,完成下面第10-14题。(27分)

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来 ( http: / / www.21cnjy.com )。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

节选《桃花源记》

10、解释句中加点的词。(8分)

①阡陌交通,鸡犬相闻( )②无论魏晋( )

③率妻子邑人来此绝境( )④遂与外人间隔( )

翻译下面的句子。(8分)

①黄发垂髫,并怡然自乐。

②土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

渔人捕鱼时偶遇一片桃花林,在好奇心的驱使下,向前划船来到溪水的源头。

渔人孤身进入山洞,最终看到了一个世外桃源,这里人们的穿着与外面的完全相同。

渔人的到来让桃源中的人很吃惊,但他们还是很热情地招待渔人,并打听外面的事。

D、渔人因为迷路,没再找到通往桃源的路,后来就再也没有人实地去找过桃花源了

桃花源的人见到渔人有何反应?说明了什么?(4分)

“皆叹惋”说明了什么?(4分)

(二)阅读下面文章,完成第15-19题。(29分)

舌尖上的乡愁

①无论怎样的匆忙,不管聚散与悲欢,纯粹 ( http: / / www.21cnjy.com )的美食伴随着每天三次舌尖上的提醒,总会让我们停下脚步,围坐一起,味不分咸淡,菜不分南北,在酣畅火热或孑然一身中,孜孜不倦的追寻每一口美食。这一场场别具风味的盛宴不停流转在每个不同的角落,即使用化学式分析分解食物的构成,想看出其中的端倪,却无法参透真正的美味。我们只能用舌尖体会,感受着生命中的最新鲜味道。

②美食对于中国人,似乎总是凝结了精神和肉体上的二重享受——古朴的食材承载着血亲之间的取舍关联。它承载的不仅是味蕾上的感官刺激,更是灵魂深处的涤荡和牵引。虽然地域的辽阔造就了各地饮食的差异。但即便差异再大,饮食中也有一种味道是相似的。乡音跟味觉,就代表故乡的味道,总是熟悉而顽固。

③我是抵挡不住这种味道的诱惑的,抑或是“好吃不懒做,能吃不体宽”的缘故,这种熟悉而顽固的味道,让我对家中美食的喜好更是欲罢不能。

④工作在外,不能常伴父母身边,最本真的 ( http: / / www.21cnjy.com )感受即是思亲、念家,就会常想起家里的一碗饭一桌菜,泛起的乡愁,在舌尖酝酿。这些感受与经验,在作家那里写成了文字,在诗人那里吟成了诗,在妈妈那里变成了唠叨,煮成了饭,炒成了菜。父母朝五晚九,餐风饮露,为的不过是一家人能吃饱穿暖,能好吃好喝一顿,能安逸舒适睡上一觉。

⑤跳跃于我舌尖上的记忆,莫过于妈妈一手焖炖的清汤排骨。去菜场买来最好的肋排,配以笋片、墨鱼、花生,清泉洗之,烈油烹之,文火炖之,巧搭成一锅营养均衡、鲜嫩爽口的佳肴。尝一口,齿颊留香,是青丝换了华发都不会忘却的记忆。吞没口中的涎,脑海里开始一帧帧闪现,仿佛一切都是那样的清晰,让我清楚地看见妈妈系上围裙,忙碌的身影,还有那一碗鲫鱼汤。几尾野生的鲫鱼,撒上几滴鲜奶,几片豆腐,文火慢炖,就可以熬成一锅靓汤。抛些提神的香菜,翠泽的葱花,肉质细嫩,汁液浓郁。

⑥而所有的美食,都是时间沉淀下来的火候和手感。越是弥足珍贵的美味,外表看上去往往越是平淡无奇。妈妈懂得美味需要耐心的等待,也感谢大自然给予的恩赐。只有妈妈最明白自家胃口,她所挑拣的新鲜香菇肉质肥厚,伞盖匀称,剪去蒂,洗净放置竹篮里,借助阳光和风,肥美的香菇慢慢散失水分,鲜美的味道一点点凝聚。这便是最好的增味品,跟其他海鲜和菜肴搭配,提鲜的同时,最大限度地保持食材的本味。

⑦眼见妈妈辛苦劳作奉献精彩的烹饪过 ( http: / / www.21cnjy.com )程,我会迫不及待地第一个品尝着来自妈妈创造的美味。不懂得人生厚味的人,只会喜欢舌尖上的厚味。我那时虽然不懂什么叫人生厚味,却知晓了家中美味。等一切的辛劳换来一顿喷香的饭菜,家人围坐一起的时候,沉甸甸的爱融聚在一锅美味之中。朴素,而有力量的幸福,是回荡在舌尖的福报。

⑧滚烫而粗糙的甜蜜,储存在心底的思念和期盼,简简单单的美食,纯纯粹粹的世间真情。美味之所以值得回味,只是因了那一饭一粥皆由满满的温情和爱意慢慢熬煮煨炖,用一生的时光盛好等待。

⑨最珍贵的等待,也许就是餐桌上另一副碗筷的归属吧。

(本文略有删改)

15、填空:本文的文学体裁是 ;以第 人称的口吻来叙述;段5和段6中画线句分别运用了 和 的表达方式。(6分)

16、③段在文章的结构和内容上有什么作用?(4分)

17、④段中的“这些感受与体验”在本段具体指代什么?(4分)

18、谈谈⑦段“不懂得人生厚味的人,只会喜欢舌尖上的厚味”这句话中,两个“厚味”的不同含义。(6分)

19、文章以“舌尖上的乡愁”为题有什么作用?请简要分析。(9分)

班级:____________姓名:____________学号:____________ 总分:____________

一、语言知识及运用。(24分)

1.下列加横线的字注音有误的一项是( )

A、遂(suì) 淤泥( yū ) 泣幽咽(yàn) 苔痕(tái)

B、俨然(yǎn) 濯洗(zhuó) 多髯(rán) 甚蕃(fán)

C、陶后鲜有闻(xián) 器皿(mǐn) 鸿儒( rú ) 垂髫(tiáo)

D、邑人( yí ) 阡陌(qiān) 矜寡(guān) 修睦(mù )

2、下列句中没有错别字的一项是( )

A、惘不因势象形,各具情态。 B、谋闭而不兴,盗窃乱贼而不做。

C、南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然归往。D、盖简桃核修狭者为之。

选出下列句中没有通假字的一项( )

A、便要还家,设酒杀鸡作食

B、选贤与能,讲信修睦

C、尝贻余核舟一,盖大苏泛赤壁云

D、卧右膝,诎右臂支船,而竖其左膝

下列句中的“之”与例句中的“之”用法相同的一项是( )

予独爱莲之出淤泥而不染

A、何陋之有 B、无丝竹之乱耳

C、忘路之远近 D、渔人甚异之

下列表述有误的一项是( )

A、《陋室铭》的作者是唐代诗人刘禹锡 ( http: / / www.21cnjy.com )。“铭”是古代的一种文体。全文主旨句是“斯是陋室, 惟吾德馨。”

B、《爱莲说》的作者是南宋哲学家周敦顾。“说”是古代一种议论性文体。文中写菊、牡丹是为 了衬托莲的美好形象。

C、《核舟记》选自清代张潮编辑的《虞初新志》。“记”是一种文体。文中表现了明代“奇巧人”王叔远精湛的雕刻技艺。核舟表现的主题是“大苏泛赤壁”。

D、《望岳》的作者是唐代大诗人杜甫,《望岳》是一首对仗工整的律诗。诗中表现了诗人兼济天下的雄心壮志。

6、下面语段的空白处依次填入—组句子,正确的一项是( )

映日荷花,接天莲叶,亭亭莲蓬,柔嫩玉藕,无 ( http: / / www.21cnjy.com )不牵惹诗情,引人遐思。让我们学做莲叶的事业吧, ;让我们学做荷花的事业吧, ; 让我们学做莲子的事业吧, ;让我们学做藕的事业吧, 。

①把寂寞留给自己 ②把芬芳献给他人 ③以苦心孕育未来 ④以宽阔拥抱生活

A.②①④③ B.④②③① C.③②④① D.①④③②

7、下列各句中,没有语病的一句是( )

A.把北山建设成省级森林公园,是当地政府实施可持续发展的一项重要工程。

B.发电站每年的发电量,除了供应给杭州使用外,还向上海、南京等地输送。

C.自编自演的课本剧在发展个性、引导学生阅读名著,都有一定的作用。

D.街道希望通过多种渠道,大力开展法制教育,防止青少年不违法犯法。

8、综合性学习

根据例句的结构和内容仿写句子。

例句:人们都爱秋天,爱她的天高气爽,爱她的云淡日丽,爱她的香飘四野。

仿写:

二、古诗文默写。(20分)

1、 ,芳草鲜美。

2、 ,鸡犬相闻。

3、 ,往来无白丁。

4、予独爱莲之出淤泥而不染, 。

5、 ,一览众山小。

6、存者且偷生, 。

7、相顾无相识, 。

8、 ,老大徒伤悲。

9、《春望》一诗中因典型地写出了战火弥漫中人们共有的感受而传诵千古的名句是

, 。

三、阅读理解。(56分)

(一)阅读下面文章,完成下面第10-14题。(27分)

林尽水源,便得一山,山有小口,仿佛若有光。便舍船,从口入。初极狭,才通人。复行数十步,豁然开朗。土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。阡陌交通,鸡犬相闻。其中往来种作,男女衣着,悉如外人。黄发垂髫,并怡然自乐。

见渔人,乃大惊,问所从来 ( http: / / www.21cnjy.com )。具答之。便要还家,设酒杀鸡作食。村中闻有此人,咸来问讯。自云先世避秦时乱,率妻子邑人来此绝境,不复出焉,遂与外人间隔。问今是何世,乃不知有汉,无论魏晋。此人一一为具言所闻,皆叹惋。余人各复延至其家,皆出酒食。停数日,辞去。此中人语云:“不足为外人道也。”

既出,得其船,便扶向路,处处志之。及郡下,诣太守,说如此。太守即遣人随其往,寻向所志,遂迷,不复得路。

南阳刘子骥,高尚士也,闻之,欣然规往。未果,寻病终。后遂无问津者。

节选《桃花源记》

10、解释句中加点的词。(8分)

①阡陌交通,鸡犬相闻( )②无论魏晋( )

③率妻子邑人来此绝境( )④遂与外人间隔( )

翻译下面的句子。(8分)

①黄发垂髫,并怡然自乐。

②土地平旷,屋舍俨然,有良田美池桑竹之属。

下列对文章内容的理解,不正确的一项是( )(3分)

渔人捕鱼时偶遇一片桃花林,在好奇心的驱使下,向前划船来到溪水的源头。

渔人孤身进入山洞,最终看到了一个世外桃源,这里人们的穿着与外面的完全相同。

渔人的到来让桃源中的人很吃惊,但他们还是很热情地招待渔人,并打听外面的事。

D、渔人因为迷路,没再找到通往桃源的路,后来就再也没有人实地去找过桃花源了

桃花源的人见到渔人有何反应?说明了什么?(4分)

“皆叹惋”说明了什么?(4分)

(二)阅读下面文章,完成第15-19题。(29分)

舌尖上的乡愁

①无论怎样的匆忙,不管聚散与悲欢,纯粹 ( http: / / www.21cnjy.com )的美食伴随着每天三次舌尖上的提醒,总会让我们停下脚步,围坐一起,味不分咸淡,菜不分南北,在酣畅火热或孑然一身中,孜孜不倦的追寻每一口美食。这一场场别具风味的盛宴不停流转在每个不同的角落,即使用化学式分析分解食物的构成,想看出其中的端倪,却无法参透真正的美味。我们只能用舌尖体会,感受着生命中的最新鲜味道。

②美食对于中国人,似乎总是凝结了精神和肉体上的二重享受——古朴的食材承载着血亲之间的取舍关联。它承载的不仅是味蕾上的感官刺激,更是灵魂深处的涤荡和牵引。虽然地域的辽阔造就了各地饮食的差异。但即便差异再大,饮食中也有一种味道是相似的。乡音跟味觉,就代表故乡的味道,总是熟悉而顽固。

③我是抵挡不住这种味道的诱惑的,抑或是“好吃不懒做,能吃不体宽”的缘故,这种熟悉而顽固的味道,让我对家中美食的喜好更是欲罢不能。

④工作在外,不能常伴父母身边,最本真的 ( http: / / www.21cnjy.com )感受即是思亲、念家,就会常想起家里的一碗饭一桌菜,泛起的乡愁,在舌尖酝酿。这些感受与经验,在作家那里写成了文字,在诗人那里吟成了诗,在妈妈那里变成了唠叨,煮成了饭,炒成了菜。父母朝五晚九,餐风饮露,为的不过是一家人能吃饱穿暖,能好吃好喝一顿,能安逸舒适睡上一觉。

⑤跳跃于我舌尖上的记忆,莫过于妈妈一手焖炖的清汤排骨。去菜场买来最好的肋排,配以笋片、墨鱼、花生,清泉洗之,烈油烹之,文火炖之,巧搭成一锅营养均衡、鲜嫩爽口的佳肴。尝一口,齿颊留香,是青丝换了华发都不会忘却的记忆。吞没口中的涎,脑海里开始一帧帧闪现,仿佛一切都是那样的清晰,让我清楚地看见妈妈系上围裙,忙碌的身影,还有那一碗鲫鱼汤。几尾野生的鲫鱼,撒上几滴鲜奶,几片豆腐,文火慢炖,就可以熬成一锅靓汤。抛些提神的香菜,翠泽的葱花,肉质细嫩,汁液浓郁。

⑥而所有的美食,都是时间沉淀下来的火候和手感。越是弥足珍贵的美味,外表看上去往往越是平淡无奇。妈妈懂得美味需要耐心的等待,也感谢大自然给予的恩赐。只有妈妈最明白自家胃口,她所挑拣的新鲜香菇肉质肥厚,伞盖匀称,剪去蒂,洗净放置竹篮里,借助阳光和风,肥美的香菇慢慢散失水分,鲜美的味道一点点凝聚。这便是最好的增味品,跟其他海鲜和菜肴搭配,提鲜的同时,最大限度地保持食材的本味。

⑦眼见妈妈辛苦劳作奉献精彩的烹饪过 ( http: / / www.21cnjy.com )程,我会迫不及待地第一个品尝着来自妈妈创造的美味。不懂得人生厚味的人,只会喜欢舌尖上的厚味。我那时虽然不懂什么叫人生厚味,却知晓了家中美味。等一切的辛劳换来一顿喷香的饭菜,家人围坐一起的时候,沉甸甸的爱融聚在一锅美味之中。朴素,而有力量的幸福,是回荡在舌尖的福报。

⑧滚烫而粗糙的甜蜜,储存在心底的思念和期盼,简简单单的美食,纯纯粹粹的世间真情。美味之所以值得回味,只是因了那一饭一粥皆由满满的温情和爱意慢慢熬煮煨炖,用一生的时光盛好等待。

⑨最珍贵的等待,也许就是餐桌上另一副碗筷的归属吧。

(本文略有删改)

15、填空:本文的文学体裁是 ;以第 人称的口吻来叙述;段5和段6中画线句分别运用了 和 的表达方式。(6分)

16、③段在文章的结构和内容上有什么作用?(4分)

17、④段中的“这些感受与体验”在本段具体指代什么?(4分)

18、谈谈⑦段“不懂得人生厚味的人,只会喜欢舌尖上的厚味”这句话中,两个“厚味”的不同含义。(6分)

19、文章以“舌尖上的乡愁”为题有什么作用?请简要分析。(9分)

同课章节目录

- 第一单元

- 1 新闻两则

- 2 芦花荡

- 3*蜡烛

- 4*就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信

- 5 亲爱的爸爸妈妈

- 第二单元

- 6 阿长与《山海经》

- 7 背影

- 8*台阶

- 9 老王

- 10*信客

- 第三单元

- 11 中国石拱桥

- 12*桥之美

- 13 苏州园林

- 14 故宫博物院

- 15*说“屏”

- 第四单元

- 16 大自然的语言

- 17 奇妙的克隆

- 18*阿西莫夫短文两篇

- 19*生物入侵者

- 20*落日的幻觉

- 第五单元

- 21 桃花源记

- 22 短文两篇(陋室铭、爱莲说)

- 23*核舟记

- 24*大道之行也

- 25 杜甫诗三首

- 第六单元

- 26 三峡

- 27 短文两篇(答谢中书书、记承天寺夜游)

- 28*观潮

- 29*湖心亭看雪

- 30 诗四首

- 课外古诗词

- 长歌行(少壮不努力)

- 野望

- 早寒江上有怀

- 望洞庭湖赠张丞相

- 黄鹤楼

- 送友人

- 秋词

- 鲁山山行

- 浣溪沙

- 十一月四日风雨大作

- 名著导读

- 《朝花夕拾》

- 《骆驼祥子》

- 《钢铁是怎样炼成的》