2015-2016学年七年级语文下册 第一单元评价检测(含解析) 新人教版

文档属性

| 名称 | 2015-2016学年七年级语文下册 第一单元评价检测(含解析) 新人教版 |  | |

| 格式 | zip | ||

| 文件大小 | 61.9KB | ||

| 资源类型 | 教案 | ||

| 版本资源 | 人教版(新课程标准) | ||

| 科目 | 语文 | ||

| 更新时间 | 2016-05-11 15:31:50 | ||

图片预览

文档简介

单元评价检测(一)

(90分钟 100分)

一、积累与运用(20分)

1.下列加点字读音全部正确的一项是(2分)( )

A.鉴赏(jiàn) 菜畦(qí) 秕谷(bǐ) 收敛(liǎn)

B.确凿(zuó) 脑髓(suǐ) 讪笑(shàn) 蝉蜕(tuì)

C.缠络(luò) 迸发(bìnɡ) 盔甲(kuī) 徘徊(huái)

D.伫立(chù) 衣襟(jīn) 骊歌(lí) 木屐(jī)

【解析】选A。B项中“凿”应读záo;C项中“迸”应读bènɡ;D项中“伫”应读zhù。

2.下列词语书写有误的一项是(2分)( )

A.轻捷 至谢 懒惰 喉咙肿胀

B.丑陋 绣像 栅栏 恭恭敬敬

C.和蔼 叮嘱 包袱 涨得通红

D.渊博 嘲笑 瞬息 来势汹汹

【解析】选A。“至谢”应为“致谢”。

3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是(2分)( )

A.历史上美丽的楼兰古国,如今已变成人迹罕至的沙漠。

B.2015年5月19日,许多空竹爱好者在秦州区南山一活动场地兴高采烈地抖空竹。

C.他不停地琢磨,想方设法让村民多赚钱。当他看到村外的荒坡荒草萋萋,就打起了种植药材的主意。

D.四面山的望乡台瀑布,飞珠溅玉,与周围的山峰互相映衬,真是别具匠心。

【解析】选D。“别具匠心”另有一种巧妙的心思(多指文学、艺术方面创造性的构思)。用在这里属于不辨对象。

4.下列句子中没有语病的一句是(2分)( )

A.这种网络社交工具的广泛使用,加快了信息流通的速度和质量。

B.中国和美国是世界上最大发达国家和最大发展中国家,两国关系需要稳定。

C.在“创建文明城市”活动中,使我市文化环境有了很大的改变。

D.5月26日下午,习近平考察了杭州城市建设。他来到杭州城市规划展览馆,看沙盘,观视频,听介绍,了解近年来杭州城市发展特别是新城区建设情况。

【解析】选D。A项搭配不当。应该改为“这种网络社交工具的广泛使用,加快了信息流通的速度”。B项前后不对应,应改为“中国和美国是世界上最大发展中国家和最大发达国家,两国关系需要稳定”。C项成分残缺,应改为“在‘创建文明城市’活动中,我市文化环境有了很大的改变”。或者“‘创建文明城市’活动,使我市文化环境有了很大的改变”。

5.下列各项中标点符号有误的一项是(2分)( )

A.应卢卡申科总统邀请,习近平10日至12日对白俄罗斯进行国事访问。这是中国国家主席时隔14年首次访白。

B.在即将到来的暑假里,同学们是想学习一些特长呢?还是想参加一些社会实践活动?

C.截至2015年3月,在“志愿北京”信息平台实名注册的青年志愿者有近130万人,占据北京志愿者总数的半壁江山。

D.那条路两侧的枫叶落了一地,深红色的、浅红色的、红黄相间的、红黄莫辨的……或一片片贴在路上,或一叠叠铺在路旁,令人不忍落脚。

【解析】选B。选择疑问句最后用问号,中间用逗号。

6.下列作家、作品、朝代或国籍、出处错误的一项是(2分)( )

A.《假如生活欺骗了你》——普希金——俄国——《普希金诗集》

B.《从百草园到三味书屋》——鲁迅——中国——《朝花夕拾》

C.《丑小鸭》——安徒生——丹麦——《安徒生童话和故事选》

D.《伤仲永》——王安石——南宋——《临川先生文集》

【解析】选D。王安石生活的朝代是北宋。

7.综合性学习。(8分)

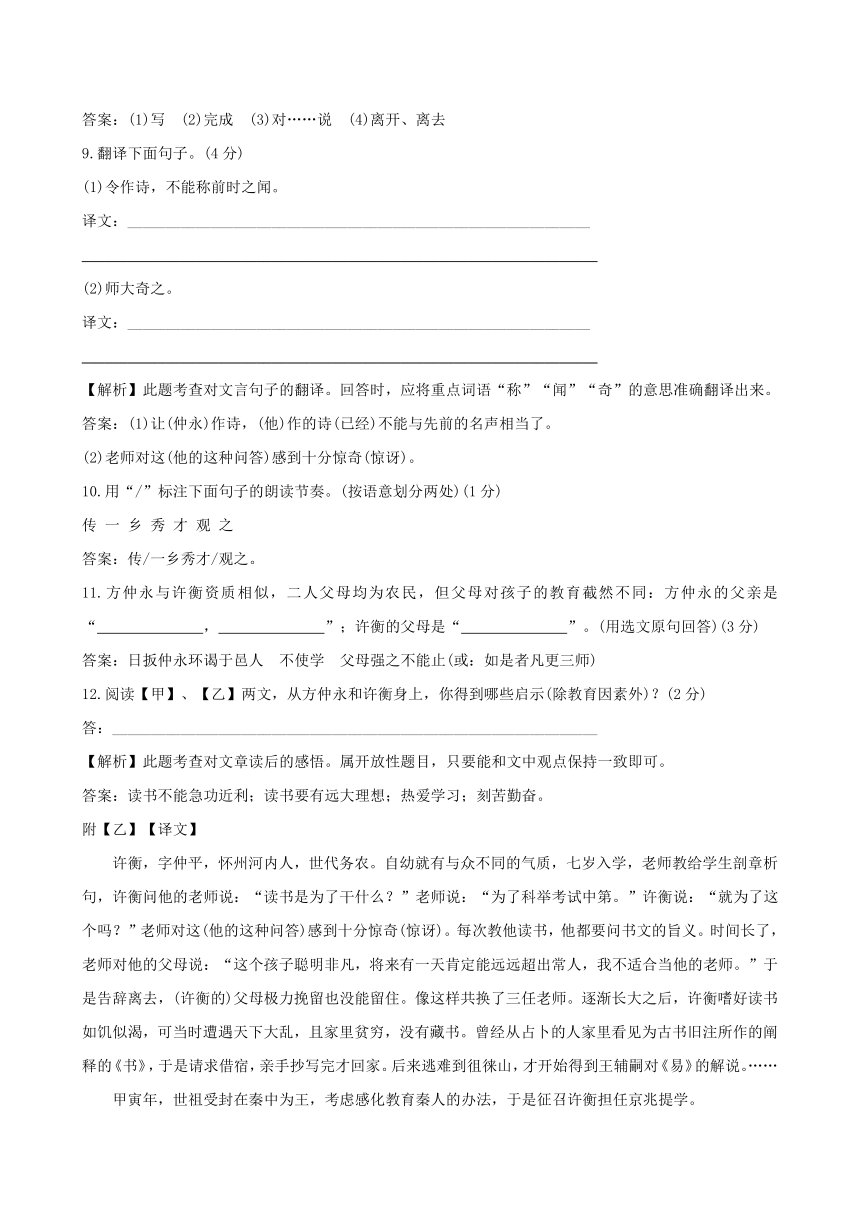

羊年伊始,庆雯同学在网上找了一幅《大吉羊图》(如图)并有两个发现。请阅读后完成下面题目。

发现一:此幅画命名为“大吉羊图”是因为“羊”通“祥”,“羊”有“吉祥、祥和”之意。

发现二:很多画家在作完画后都要在画里题“文”,“文”既指字体,又指题字的内容。“文”与画所表达的意思要尽量相匹配,这就是“文画同心”。

(1)请用说明性的语言介绍图画内容。(3分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(2)下列对《大吉羊图》所表达的意思、图中的字体以及该字体特点的判断,依次正确的一项是(3分)( )

A.对羊儿的喜爱 篆书 遒劲

B.对善美的渴望 行书 娟秀

C.对吉祥的追求 隶书 端庄

D.对祥和的追求 楷书 飘逸

(3)请用正楷字或行楷字将“大吉羊图”四个字抄在下面的田字格内。(2分)

答案:(1)一位女子端坐着目视前方,旁边有一只卧地的羊,图画右上角写着“大吉羊图”四个字。 (2)C (3)略。

二、阅读品悟(40分)

(一)阅读下面文言文选段,完成8~12题。(14分)

【甲】金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

【乙】许衡字仲平,怀之河内人也,世为农。幼有异质,七岁入学,授章句,问其师曰:“读书何为?”师曰:“取科第耳。”曰:“如斯而已乎?”师大奇之,每授书,又能问其旨义。久之,师谓其父母曰:“儿悟不凡,他日必有大过①人者,吾非其师也。”遂辞去,父母强之不能止。如是者凡更三师,稍长,嗜学饥渴,然遭世乱,且贫无书。尝从日者②家见《书》疏义③,因请寓宿④,手抄归。既逃难徂徕山,始得《易》王辅嗣说⑤。……

甲寅,世祖出王秦中,思所以化秦人,乃召衡为京兆提学。

(节选自《元史·列传第四十五》)

【注】①过:过人之处。②日者:古时称占卜的人。③疏义:指为古书旧注所作的阐释。④寓宿:指在别人家借宿。⑤《易》王辅嗣说:王辅嗣对《易》的解说。

8.解释下面加点词语。(4分)

(1)书诗四句 ( )

(2)自是指物作诗立就 ( )

(3)师谓其父母曰 ( )

(4)遂辞去 ( )

答案:(1)写 (2)完成 (3)对……说 (4)离开、离去

9.翻译下面句子。(4分)

(1)令作诗,不能称前时之闻。

译文:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(2)师大奇之。

译文:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查对文言句子的翻译。回答时,应将重点词语“称”“闻”“奇”的意思准确翻译出来。

答案:(1)让(仲永)作诗,(他)作的诗(已经)不能与先前的名声相当了。

(2)老师对这(他的这种问答)感到十分惊奇(惊讶)。

10.用“/”标注下面句子的朗读节奏。(按语意划分两处)(1分)

传 一 乡 秀 才 观 之

答案:传/一乡秀才/观之。

11.方仲永与许衡资质相似,二人父母均为农民,但父母对孩子的教育截然不同:方仲永的父亲是“ , ”;许衡的父母是“ ”。(用选文原句回答)(3分)

答案:日扳仲永环谒于邑人 不使学 父母强之不能止(或:如是者凡更三师)

12.阅读【甲】、【乙】两文,从方仲永和许衡身上,你得到哪些启示(除教育因素外)?(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】此题考查对文章读后的感悟。属开放性题目,只要能和文中观点保持一致即可。

答案:读书不能急功近利;读书要有远大理想;热爱学习;刻苦勤奋。

附【乙】【译文】

许衡,字仲平,怀州河内人,世代务农。自幼就有与众不同的气质,七岁入学,老师教给学生剖章析句,许衡问他的老师说:“读书是为了干什么?”老师说:“为了科举考试中第。”许衡说:“就为了这个吗?”老师对这(他的这种问答)感到十分惊奇(惊讶)。每次教他读书,他都要问书文的旨义。时间长了,老师对他的父母说:“这个孩子聪明非凡,将来有一天肯定能远远超出常人,我不适合当他的老师。”于是告辞离去,(许衡的)父母极力挽留也没能留住。像这样共换了三任老师。逐渐长大之后,许衡嗜好读书如饥似渴,可当时遭遇天下大乱,且家里贫穷,没有藏书。曾经从占卜的人家里看见为古书旧注所作的阐释的《书》,于是请求借宿,亲手抄写完才回家。后来逃难到徂徕山,才开始得到王辅嗣对《易》的解说。……

甲寅年,世祖受封在秦中为王,考虑感化教育秦人的办法,于是征召许衡担任京兆提学。

(二)阅读《爸爸的花儿落了》节选,完成13~16题。(12分)

快回家去!快回家去!拿着刚发下来的小学毕业文凭——红丝带子系着的白纸筒,催着自己,我好像怕赶不上什么事情似的,为什么呀?

进了家门,静悄悄的,四个妹妹和两个弟弟都坐在院子里的小板凳上。他们在玩沙土,旁边的夹竹桃不知什么时候垂下了好几枝子,散散落落的,很不像样,是因为爸爸今年没有收拾它们——修剪、捆扎和施肥。

石榴树大盆底下也有几粒没有长成的小石榴,我很生气,问妹妹们:

“是谁把爸爸的石榴摘下来的?我要告诉爸爸去!”

妹妹们惊奇地睁大了眼,摇摇头说:“是它们自己掉下来的。”

我捡起小青石榴。缺了一根手指头的厨子老高从外面进来了,他说:

“大小姐,别说什么告诉你爸爸了,你妈妈刚从医院来了电话,叫你赶快去,你爸爸已经……”

他为什么不说下去了?我忽然着急起来,大声喊着说:

“你说什么?老高。”

“大小姐,到了医院,好好儿劝劝你妈,这里就数你大了!就数你大了!”

瘦鸡妹妹还在抢燕燕的小玩意儿,弟弟把沙土灌进玻璃瓶里。是的,这里就数我大了,我是小小的大人。我对老高说:

“老高,我知道是什么事了,我就去医院。”我从来没有过这样的镇定,这样的安静。

我把小学毕业文凭,放到书桌的抽屉里,再出来,老高已经替我雇好了到医院的车子。走过院子,看那垂落的夹竹桃,我默念着:

爸爸的花儿落了。

我已不再是小孩子。

13.“我好像怕赶不上什么事情似的,为什么呀”反映了“我”怎样的心理?作用是什么?(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:“我”虽幼不更事,但对爸爸的病情隐含着深重的担忧。为后文爸爸的死去做伏笔。

14.选文第2段中“垂下了好几枝子,散散落落的”是什么描写?这样写的用意各是什么?(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查对描写作用的分析。“垂下了好几枝子,散散落落的”描写的是具体事物,理解这些描写与“爸爸”病亡的关系。

答案:景物描写。写“垂下了好几枝子,散散落落的”暗示爸爸生命垂危。

15.文段写“瘦鸡妹妹”与“弟弟”的玩耍,在文中有哪些作用?谈谈你的理解。(2分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:反衬“我”长大了。强调“我”肩上的担子沉重;用弟妹的安然无知来反衬“我”的“长大”。

16.“我从来没有过这样的镇定,这样的安静”这句话透露出怎样的信息?(2分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:当“我”获悉爸爸去世的消息后,一下子感到人生责任落到自己的肩上,危机使“我”顿时成长起来。

(三)(2015·淮安中考)阅读下面文章,完成17~20题。(14分)

最美的对视

孙道荣

①她久久凝视着,凝视着。

②站在她面前的,是一个16岁的男孩。与所有这个年龄的男孩子一样,他有着清澈、纯净、稚气未脱的眼睛。他也深情地凝视着她,凝视着她,然后,向她深深地鞠了一躬。

③几个月前,他的眼前还一片漆黑。四岁那年,因为一场大病,他失明了,从此,他的世界就漆黑一团。直到三个月前,他获得了一位刚刚去世的老人无偿捐助的一只眼角膜,才得以重见光明。

④那位老人,就是她的母亲。

⑤她的母亲,被社区追评为“最美的人”。她代表已经去世的母亲,上台领奖。让她没有想到的是,为母亲颁奖的,正是受捐的男孩。

⑥早在六年前,年已八旬的老母亲,就向子女表达了最后的心愿,在百年之后,将自己的眼角膜无偿捐献给需要的人。一双儿女都表示赞成,并和老母亲同时做了捐献登记,一家三口身后捐献眼角膜登记表的编号连在了一起,分别是“351、352、353”。这组温暖的数字,就像小时候妈妈牵着她和弟弟的两只小手一样,齐步向前走着,温情、坚定而有力。

⑦随着年龄增长,老母亲的身体每况愈下,尤其是她的眼睛,因为白内障而使视力严重下降,看东西都是模模糊糊的。她说服母亲去做白内障手术,这是个小手术,可以恢复不少的视力。可是,老母亲却死活不肯答应。老人说,自己身上的器官都老化了,没啥用了,只有这眼角膜还行,将来还能够捐给别人,万一做了手术,损坏了眼角膜,那可怎么办?而且,自己也活不了几年了,看不清楚也没什么关系,但保住眼角膜,就可以让别人一辈子都看得见。老人固执己见。最后,还是眼科医生说服了老人,做白内障手术,对眼角膜不会有任何损伤,老母亲这才放心地接受了手术。

⑧老母亲又生病住院了,这一次,病情凶险。自知时日不多,老母亲心里惦记着的,仍然是捐献眼角膜的事,这可是她这一生最后的愿望。担心自己临终时,可能无法再清晰地表达捐献的意愿;也害怕自己一旦撒手走了,子女悲痛之中也许会忘了这重要的一茬,老人将那张“自愿捐献眼角膜登记卡”,放在了自己的病历本中,好让子女或者医生,在最后时刻,也不忘她的心愿。

⑨一个静悄悄的凌晨,老母亲安静地走完了一生,溘然长逝。

⑩她强忍悲痛,第一时间通知了有关部门。眼科医生小心翼翼地取走了老人的眼角膜,那“0.5克的挚爱”。

?老母亲的眼角膜,很快就被移植给了受捐人,为他人点亮了光明。

?在母亲节那天,她发了一条微信:“我知道,有些人正用您的眼睛看着这个从未谋面的世界。说不定哪天,我们的目光在茫茫人海中再相视,我知道,那是您爱的目光。”这是老母亲离开之后的第一个母亲节,她再也不能喊一声“妈妈”了,但她知道,母亲仍在注视着这个世界。

?她没有想到,会在这个场合,再一次看到母亲的眼睛。她凝视着,凝视着,热泪盈眶。

?男孩也惊喜而羞怯地凝视着她。

?两个人的目光,就这样对视,凝视。那是思念的目光,那是充满柔情的爱的交汇,那是我们所见过的最美最亲的对视。

(选自2014年9月17日《黄山日报》)

17.结合第⑥~⑨段中某一具体细节,说说母亲这个“最美的人”身上体现出的美德。(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查对文章细节的分析。第⑥~⑨段中有许多细节描写,要找出与母亲相关的细节进行分析。

答案:早在六年前,老母亲就向子女表达了最后的心愿,在百年之后,将自己的眼角膜无偿捐献给需要的人;老母亲死活不肯答应做白内障手术;老母亲将那张“自愿捐献眼角膜登记卡”放在了自己的病历本中。这些细节表现了母亲热心公益、关心他人,有一颗金子般的爱心。

18.体会本文用“0.5克的挚爱”指代“眼角膜”的深层含义。(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查词语的深层含义,“0.5克”极言其轻,而“挚爱”又是深爱。“让0.5克的挚爱”和“眼角膜”表达的意思相同,将两词替换进行比较后就能感受到它们在表达效果上的不同。

答案:“0.5克”是眼角膜的重量,“挚爱”是深爱,两者之间形成了反差,写出了母亲捐献“眼角膜”精神的伟大。

19.品味第?段画线句,发挥想象,试将“她”此刻的心理描写出来。(不超过60字)(2分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查分析、想象能力。人物的动作神态是人物心理的具体表现,解答时先要根据具体的语境分析“凝视”和“热泪盈眶”表现了人物怎样的心理,然后用描写的方法将这一心理描述出来。

答案(示例):妈妈,如果您在九泉之下有知,您应该感到欣慰,您的眼睛复活了,您让这个男孩重见了光明,看到了这缤纷的世界。您的眼睛永远地亮着呢。

20.本文最后一段在结构和内容上有什么作用?请简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查文中重点段落的作用。最后一段在结构上一般是总结前文、呼应开头,照应题目;内容上是揭示主旨、突出中心等,要联系具体的内容进行分析。

答案:照应开头,首尾呼应,使文章浑然一体;再次点题,揭示文章中心,深化文章主旨,突出了母亲令人可敬的品质,是“最美的人”。

三、写作(40分)

21.人生的中学时期,曾被人喻为多事的季节。心理学上谓之“心理断乳期”,他们常受到心理的困扰,心理矛盾很突出。其实,在成长的道路上,有和煦的阳光,也有风霜雨雪;有喜悦自豪,也有烦恼沮丧。但无论是哪一种情感,都是人生的一大财富。

请以“成长的烦恼”为题写一篇作文。

要求:①除诗歌外,文体不限;②表达真情实感,内容和表达上要有新意;③文中不得出现与考生有关的真实的地名、校名、人名等信息;④字数在600字左右。

【写作提示】这是一道命题作文,选材范围很广。其实成长的烦恼的类型很多,这烦恼来自生活、学习,来自与同学的交往……总之,只要是烦恼,对人、对事的任何感悟,任何思考均纳入写作的范围。作文时应注意选材力求新颖,抓住自己心灵深处感受最深的情感来写。在文体的选择上,若见解独到,可选议论文来展示才华;若自己头脑中感悟较多,可以选议论、抒情相结合的散文写作;若自己有切身经历,而且自以为比较感人,又长于记叙描写,可选记叙文写作。

(90分钟 100分)

一、积累与运用(20分)

1.下列加点字读音全部正确的一项是(2分)( )

A.鉴赏(jiàn) 菜畦(qí) 秕谷(bǐ) 收敛(liǎn)

B.确凿(zuó) 脑髓(suǐ) 讪笑(shàn) 蝉蜕(tuì)

C.缠络(luò) 迸发(bìnɡ) 盔甲(kuī) 徘徊(huái)

D.伫立(chù) 衣襟(jīn) 骊歌(lí) 木屐(jī)

【解析】选A。B项中“凿”应读záo;C项中“迸”应读bènɡ;D项中“伫”应读zhù。

2.下列词语书写有误的一项是(2分)( )

A.轻捷 至谢 懒惰 喉咙肿胀

B.丑陋 绣像 栅栏 恭恭敬敬

C.和蔼 叮嘱 包袱 涨得通红

D.渊博 嘲笑 瞬息 来势汹汹

【解析】选A。“至谢”应为“致谢”。

3.下列句子中加点词语使用不恰当的一项是(2分)( )

A.历史上美丽的楼兰古国,如今已变成人迹罕至的沙漠。

B.2015年5月19日,许多空竹爱好者在秦州区南山一活动场地兴高采烈地抖空竹。

C.他不停地琢磨,想方设法让村民多赚钱。当他看到村外的荒坡荒草萋萋,就打起了种植药材的主意。

D.四面山的望乡台瀑布,飞珠溅玉,与周围的山峰互相映衬,真是别具匠心。

【解析】选D。“别具匠心”另有一种巧妙的心思(多指文学、艺术方面创造性的构思)。用在这里属于不辨对象。

4.下列句子中没有语病的一句是(2分)( )

A.这种网络社交工具的广泛使用,加快了信息流通的速度和质量。

B.中国和美国是世界上最大发达国家和最大发展中国家,两国关系需要稳定。

C.在“创建文明城市”活动中,使我市文化环境有了很大的改变。

D.5月26日下午,习近平考察了杭州城市建设。他来到杭州城市规划展览馆,看沙盘,观视频,听介绍,了解近年来杭州城市发展特别是新城区建设情况。

【解析】选D。A项搭配不当。应该改为“这种网络社交工具的广泛使用,加快了信息流通的速度”。B项前后不对应,应改为“中国和美国是世界上最大发展中国家和最大发达国家,两国关系需要稳定”。C项成分残缺,应改为“在‘创建文明城市’活动中,我市文化环境有了很大的改变”。或者“‘创建文明城市’活动,使我市文化环境有了很大的改变”。

5.下列各项中标点符号有误的一项是(2分)( )

A.应卢卡申科总统邀请,习近平10日至12日对白俄罗斯进行国事访问。这是中国国家主席时隔14年首次访白。

B.在即将到来的暑假里,同学们是想学习一些特长呢?还是想参加一些社会实践活动?

C.截至2015年3月,在“志愿北京”信息平台实名注册的青年志愿者有近130万人,占据北京志愿者总数的半壁江山。

D.那条路两侧的枫叶落了一地,深红色的、浅红色的、红黄相间的、红黄莫辨的……或一片片贴在路上,或一叠叠铺在路旁,令人不忍落脚。

【解析】选B。选择疑问句最后用问号,中间用逗号。

6.下列作家、作品、朝代或国籍、出处错误的一项是(2分)( )

A.《假如生活欺骗了你》——普希金——俄国——《普希金诗集》

B.《从百草园到三味书屋》——鲁迅——中国——《朝花夕拾》

C.《丑小鸭》——安徒生——丹麦——《安徒生童话和故事选》

D.《伤仲永》——王安石——南宋——《临川先生文集》

【解析】选D。王安石生活的朝代是北宋。

7.综合性学习。(8分)

羊年伊始,庆雯同学在网上找了一幅《大吉羊图》(如图)并有两个发现。请阅读后完成下面题目。

发现一:此幅画命名为“大吉羊图”是因为“羊”通“祥”,“羊”有“吉祥、祥和”之意。

发现二:很多画家在作完画后都要在画里题“文”,“文”既指字体,又指题字的内容。“文”与画所表达的意思要尽量相匹配,这就是“文画同心”。

(1)请用说明性的语言介绍图画内容。(3分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

(2)下列对《大吉羊图》所表达的意思、图中的字体以及该字体特点的判断,依次正确的一项是(3分)( )

A.对羊儿的喜爱 篆书 遒劲

B.对善美的渴望 行书 娟秀

C.对吉祥的追求 隶书 端庄

D.对祥和的追求 楷书 飘逸

(3)请用正楷字或行楷字将“大吉羊图”四个字抄在下面的田字格内。(2分)

答案:(1)一位女子端坐着目视前方,旁边有一只卧地的羊,图画右上角写着“大吉羊图”四个字。 (2)C (3)略。

二、阅读品悟(40分)

(一)阅读下面文言文选段,完成8~12题。(14分)

【甲】金溪民方仲永,世隶耕。仲永生五年,未尝识书具,忽啼求之。父异焉,借旁近与之,即书诗四句,并自为其名。其诗以养父母、收族为意,传一乡秀才观之。自是指物作诗立就,其文理皆有可观者。邑人奇之,稍稍宾客其父,或以钱币乞之。父利其然也,日扳仲永环谒于邑人,不使学。

余闻之也久。明道中,从先人还家,于舅家见之,十二三矣。令作诗,不能称前时之闻。又七年,还自扬州,复到舅家问焉。曰:“泯然众人矣。”

【乙】许衡字仲平,怀之河内人也,世为农。幼有异质,七岁入学,授章句,问其师曰:“读书何为?”师曰:“取科第耳。”曰:“如斯而已乎?”师大奇之,每授书,又能问其旨义。久之,师谓其父母曰:“儿悟不凡,他日必有大过①人者,吾非其师也。”遂辞去,父母强之不能止。如是者凡更三师,稍长,嗜学饥渴,然遭世乱,且贫无书。尝从日者②家见《书》疏义③,因请寓宿④,手抄归。既逃难徂徕山,始得《易》王辅嗣说⑤。……

甲寅,世祖出王秦中,思所以化秦人,乃召衡为京兆提学。

(节选自《元史·列传第四十五》)

【注】①过:过人之处。②日者:古时称占卜的人。③疏义:指为古书旧注所作的阐释。④寓宿:指在别人家借宿。⑤《易》王辅嗣说:王辅嗣对《易》的解说。

8.解释下面加点词语。(4分)

(1)书诗四句 ( )

(2)自是指物作诗立就 ( )

(3)师谓其父母曰 ( )

(4)遂辞去 ( )

答案:(1)写 (2)完成 (3)对……说 (4)离开、离去

9.翻译下面句子。(4分)

(1)令作诗,不能称前时之闻。

译文:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

(2)师大奇之。

译文:_____________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查对文言句子的翻译。回答时,应将重点词语“称”“闻”“奇”的意思准确翻译出来。

答案:(1)让(仲永)作诗,(他)作的诗(已经)不能与先前的名声相当了。

(2)老师对这(他的这种问答)感到十分惊奇(惊讶)。

10.用“/”标注下面句子的朗读节奏。(按语意划分两处)(1分)

传 一 乡 秀 才 观 之

答案:传/一乡秀才/观之。

11.方仲永与许衡资质相似,二人父母均为农民,但父母对孩子的教育截然不同:方仲永的父亲是“ , ”;许衡的父母是“ ”。(用选文原句回答)(3分)

答案:日扳仲永环谒于邑人 不使学 父母强之不能止(或:如是者凡更三师)

12.阅读【甲】、【乙】两文,从方仲永和许衡身上,你得到哪些启示(除教育因素外)?(2分)

答:________________________________________________________________

【解析】此题考查对文章读后的感悟。属开放性题目,只要能和文中观点保持一致即可。

答案:读书不能急功近利;读书要有远大理想;热爱学习;刻苦勤奋。

附【乙】【译文】

许衡,字仲平,怀州河内人,世代务农。自幼就有与众不同的气质,七岁入学,老师教给学生剖章析句,许衡问他的老师说:“读书是为了干什么?”老师说:“为了科举考试中第。”许衡说:“就为了这个吗?”老师对这(他的这种问答)感到十分惊奇(惊讶)。每次教他读书,他都要问书文的旨义。时间长了,老师对他的父母说:“这个孩子聪明非凡,将来有一天肯定能远远超出常人,我不适合当他的老师。”于是告辞离去,(许衡的)父母极力挽留也没能留住。像这样共换了三任老师。逐渐长大之后,许衡嗜好读书如饥似渴,可当时遭遇天下大乱,且家里贫穷,没有藏书。曾经从占卜的人家里看见为古书旧注所作的阐释的《书》,于是请求借宿,亲手抄写完才回家。后来逃难到徂徕山,才开始得到王辅嗣对《易》的解说。……

甲寅年,世祖受封在秦中为王,考虑感化教育秦人的办法,于是征召许衡担任京兆提学。

(二)阅读《爸爸的花儿落了》节选,完成13~16题。(12分)

快回家去!快回家去!拿着刚发下来的小学毕业文凭——红丝带子系着的白纸筒,催着自己,我好像怕赶不上什么事情似的,为什么呀?

进了家门,静悄悄的,四个妹妹和两个弟弟都坐在院子里的小板凳上。他们在玩沙土,旁边的夹竹桃不知什么时候垂下了好几枝子,散散落落的,很不像样,是因为爸爸今年没有收拾它们——修剪、捆扎和施肥。

石榴树大盆底下也有几粒没有长成的小石榴,我很生气,问妹妹们:

“是谁把爸爸的石榴摘下来的?我要告诉爸爸去!”

妹妹们惊奇地睁大了眼,摇摇头说:“是它们自己掉下来的。”

我捡起小青石榴。缺了一根手指头的厨子老高从外面进来了,他说:

“大小姐,别说什么告诉你爸爸了,你妈妈刚从医院来了电话,叫你赶快去,你爸爸已经……”

他为什么不说下去了?我忽然着急起来,大声喊着说:

“你说什么?老高。”

“大小姐,到了医院,好好儿劝劝你妈,这里就数你大了!就数你大了!”

瘦鸡妹妹还在抢燕燕的小玩意儿,弟弟把沙土灌进玻璃瓶里。是的,这里就数我大了,我是小小的大人。我对老高说:

“老高,我知道是什么事了,我就去医院。”我从来没有过这样的镇定,这样的安静。

我把小学毕业文凭,放到书桌的抽屉里,再出来,老高已经替我雇好了到医院的车子。走过院子,看那垂落的夹竹桃,我默念着:

爸爸的花儿落了。

我已不再是小孩子。

13.“我好像怕赶不上什么事情似的,为什么呀”反映了“我”怎样的心理?作用是什么?(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:“我”虽幼不更事,但对爸爸的病情隐含着深重的担忧。为后文爸爸的死去做伏笔。

14.选文第2段中“垂下了好几枝子,散散落落的”是什么描写?这样写的用意各是什么?(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查对描写作用的分析。“垂下了好几枝子,散散落落的”描写的是具体事物,理解这些描写与“爸爸”病亡的关系。

答案:景物描写。写“垂下了好几枝子,散散落落的”暗示爸爸生命垂危。

15.文段写“瘦鸡妹妹”与“弟弟”的玩耍,在文中有哪些作用?谈谈你的理解。(2分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:反衬“我”长大了。强调“我”肩上的担子沉重;用弟妹的安然无知来反衬“我”的“长大”。

16.“我从来没有过这样的镇定,这样的安静”这句话透露出怎样的信息?(2分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

答案:当“我”获悉爸爸去世的消息后,一下子感到人生责任落到自己的肩上,危机使“我”顿时成长起来。

(三)(2015·淮安中考)阅读下面文章,完成17~20题。(14分)

最美的对视

孙道荣

①她久久凝视着,凝视着。

②站在她面前的,是一个16岁的男孩。与所有这个年龄的男孩子一样,他有着清澈、纯净、稚气未脱的眼睛。他也深情地凝视着她,凝视着她,然后,向她深深地鞠了一躬。

③几个月前,他的眼前还一片漆黑。四岁那年,因为一场大病,他失明了,从此,他的世界就漆黑一团。直到三个月前,他获得了一位刚刚去世的老人无偿捐助的一只眼角膜,才得以重见光明。

④那位老人,就是她的母亲。

⑤她的母亲,被社区追评为“最美的人”。她代表已经去世的母亲,上台领奖。让她没有想到的是,为母亲颁奖的,正是受捐的男孩。

⑥早在六年前,年已八旬的老母亲,就向子女表达了最后的心愿,在百年之后,将自己的眼角膜无偿捐献给需要的人。一双儿女都表示赞成,并和老母亲同时做了捐献登记,一家三口身后捐献眼角膜登记表的编号连在了一起,分别是“351、352、353”。这组温暖的数字,就像小时候妈妈牵着她和弟弟的两只小手一样,齐步向前走着,温情、坚定而有力。

⑦随着年龄增长,老母亲的身体每况愈下,尤其是她的眼睛,因为白内障而使视力严重下降,看东西都是模模糊糊的。她说服母亲去做白内障手术,这是个小手术,可以恢复不少的视力。可是,老母亲却死活不肯答应。老人说,自己身上的器官都老化了,没啥用了,只有这眼角膜还行,将来还能够捐给别人,万一做了手术,损坏了眼角膜,那可怎么办?而且,自己也活不了几年了,看不清楚也没什么关系,但保住眼角膜,就可以让别人一辈子都看得见。老人固执己见。最后,还是眼科医生说服了老人,做白内障手术,对眼角膜不会有任何损伤,老母亲这才放心地接受了手术。

⑧老母亲又生病住院了,这一次,病情凶险。自知时日不多,老母亲心里惦记着的,仍然是捐献眼角膜的事,这可是她这一生最后的愿望。担心自己临终时,可能无法再清晰地表达捐献的意愿;也害怕自己一旦撒手走了,子女悲痛之中也许会忘了这重要的一茬,老人将那张“自愿捐献眼角膜登记卡”,放在了自己的病历本中,好让子女或者医生,在最后时刻,也不忘她的心愿。

⑨一个静悄悄的凌晨,老母亲安静地走完了一生,溘然长逝。

⑩她强忍悲痛,第一时间通知了有关部门。眼科医生小心翼翼地取走了老人的眼角膜,那“0.5克的挚爱”。

?老母亲的眼角膜,很快就被移植给了受捐人,为他人点亮了光明。

?在母亲节那天,她发了一条微信:“我知道,有些人正用您的眼睛看着这个从未谋面的世界。说不定哪天,我们的目光在茫茫人海中再相视,我知道,那是您爱的目光。”这是老母亲离开之后的第一个母亲节,她再也不能喊一声“妈妈”了,但她知道,母亲仍在注视着这个世界。

?她没有想到,会在这个场合,再一次看到母亲的眼睛。她凝视着,凝视着,热泪盈眶。

?男孩也惊喜而羞怯地凝视着她。

?两个人的目光,就这样对视,凝视。那是思念的目光,那是充满柔情的爱的交汇,那是我们所见过的最美最亲的对视。

(选自2014年9月17日《黄山日报》)

17.结合第⑥~⑨段中某一具体细节,说说母亲这个“最美的人”身上体现出的美德。(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查对文章细节的分析。第⑥~⑨段中有许多细节描写,要找出与母亲相关的细节进行分析。

答案:早在六年前,老母亲就向子女表达了最后的心愿,在百年之后,将自己的眼角膜无偿捐献给需要的人;老母亲死活不肯答应做白内障手术;老母亲将那张“自愿捐献眼角膜登记卡”放在了自己的病历本中。这些细节表现了母亲热心公益、关心他人,有一颗金子般的爱心。

18.体会本文用“0.5克的挚爱”指代“眼角膜”的深层含义。(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查词语的深层含义,“0.5克”极言其轻,而“挚爱”又是深爱。“让0.5克的挚爱”和“眼角膜”表达的意思相同,将两词替换进行比较后就能感受到它们在表达效果上的不同。

答案:“0.5克”是眼角膜的重量,“挚爱”是深爱,两者之间形成了反差,写出了母亲捐献“眼角膜”精神的伟大。

19.品味第?段画线句,发挥想象,试将“她”此刻的心理描写出来。(不超过60字)(2分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查分析、想象能力。人物的动作神态是人物心理的具体表现,解答时先要根据具体的语境分析“凝视”和“热泪盈眶”表现了人物怎样的心理,然后用描写的方法将这一心理描述出来。

答案(示例):妈妈,如果您在九泉之下有知,您应该感到欣慰,您的眼睛复活了,您让这个男孩重见了光明,看到了这缤纷的世界。您的眼睛永远地亮着呢。

20.本文最后一段在结构和内容上有什么作用?请简要分析。(4分)

答:________________________________________________________________

____________________________________________________________________

【解析】此题考查文中重点段落的作用。最后一段在结构上一般是总结前文、呼应开头,照应题目;内容上是揭示主旨、突出中心等,要联系具体的内容进行分析。

答案:照应开头,首尾呼应,使文章浑然一体;再次点题,揭示文章中心,深化文章主旨,突出了母亲令人可敬的品质,是“最美的人”。

三、写作(40分)

21.人生的中学时期,曾被人喻为多事的季节。心理学上谓之“心理断乳期”,他们常受到心理的困扰,心理矛盾很突出。其实,在成长的道路上,有和煦的阳光,也有风霜雨雪;有喜悦自豪,也有烦恼沮丧。但无论是哪一种情感,都是人生的一大财富。

请以“成长的烦恼”为题写一篇作文。

要求:①除诗歌外,文体不限;②表达真情实感,内容和表达上要有新意;③文中不得出现与考生有关的真实的地名、校名、人名等信息;④字数在600字左右。

【写作提示】这是一道命题作文,选材范围很广。其实成长的烦恼的类型很多,这烦恼来自生活、学习,来自与同学的交往……总之,只要是烦恼,对人、对事的任何感悟,任何思考均纳入写作的范围。作文时应注意选材力求新颖,抓住自己心灵深处感受最深的情感来写。在文体的选择上,若见解独到,可选议论文来展示才华;若自己头脑中感悟较多,可以选议论、抒情相结合的散文写作;若自己有切身经历,而且自以为比较感人,又长于记叙描写,可选记叙文写作。

同课章节目录

- 第一单元

- 1 从百草园到三味书屋

- 2 爸爸的花儿落了

- 3*丑小鸭

- 4*诗两首

- 5 伤仲永

- 第二单元

- 6*黄河颂

- 7 最后一课

- 8*艰难的国运与雄健的国民

- 9*土地的誓言

- 10 木兰诗

- 第三单元

- 11 邓稼先

- 12 闻一多先生的说和做

- 13*音乐巨人贝多芬

- 14*福楼拜家的星期天

- 15*孙权劝学《资治通鉴》

- 第四单元

- 16 社戏

- 17 安塞腰鼓

- 18*竹影

- 19*观舞记

- 20 口技

- 第五单元

- 21 伟大的悲剧

- 22 在沙漠中心

- 23*登上地球之巅

- 24*真正的英雄

- 25 短文两篇(夸父逐日、共工怒触不周山)

- 第六单元

- 26 猫

- 27 斑羚飞渡

- 28*华南虎

- 29*马

- 30*狼

- 课外古诗词背诵

- 山中杂诗

- 竹里馆

- 峨眉山月歌

- 春夜洛城闻笛

- 逢入京使

- 滁州西涧

- 江南逢李龟年

- 送灵澈上人

- 约客

- 论诗

- 名著导读

- 童年

- 昆虫记