第8课 经济体制改革 课件 2025学年八下历史课件(统编人教版)

文档属性

| 名称 | 第8课 经济体制改革 课件 2025学年八下历史课件(统编人教版) |  | |

| 格式 | pptx | ||

| 文件大小 | 73.8MB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 统编版 | ||

| 科目 | 历史 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 11:33:41 | ||

图片预览

文档简介

(共24张PPT)

第三单元 中国特色社会主义道路

第8课

经济体制改革

观看视频,带着以下问题一起进入本课学习:我国经济体制改革是如何推进的?社会主义经济体制又是如何建立起来的?

新课导入

中共十一届三中全会后,党和政府实行改革开放政策。改革从农村开始。

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

——邓小平

材料一:农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困……”

材料二:男劳力上工带扑克,女劳力上工纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——《大包干纪念馆》

为什么改革要先从农村开始?

②人民公社体制严重挫伤农民生产积极性,农业生产发展缓慢

①农村人口占大多数,农业是国民经济的基础

1.背景

一、家庭联产承包责任制

2.目的

“当年农家”茅草屋

1978年11月24日晚上,安徽凤阳小岗村 的18位农民以按手印的形式首创了“大包干”责任制,实行分田包干到户,自负盈亏,开启了中国农村家庭联产承包责任制。

部分“大包干”带头人在茅草屋农舍前合影

一、家庭联产承包责任制

3.实施

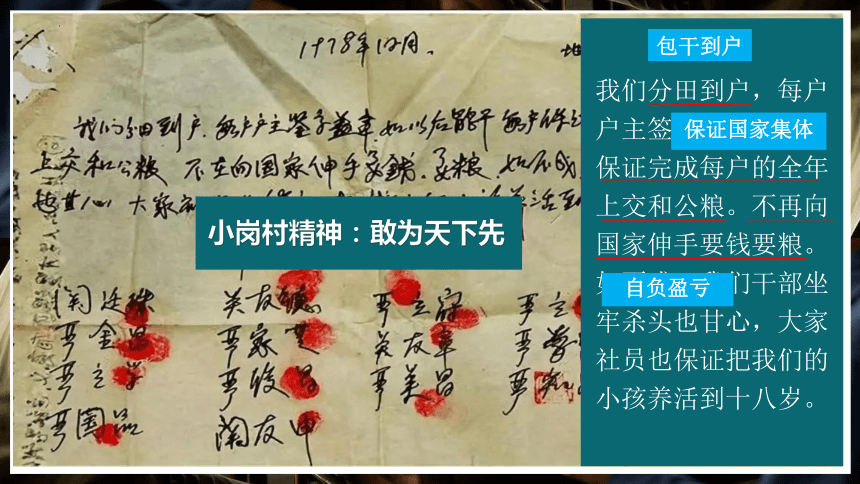

我们分田到户,每户户主签字盖章,每户保证完成每户的全年上交和公粮。不再向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

小岗村精神:敢为天下先

包干到户

保证国家集体

自负盈亏

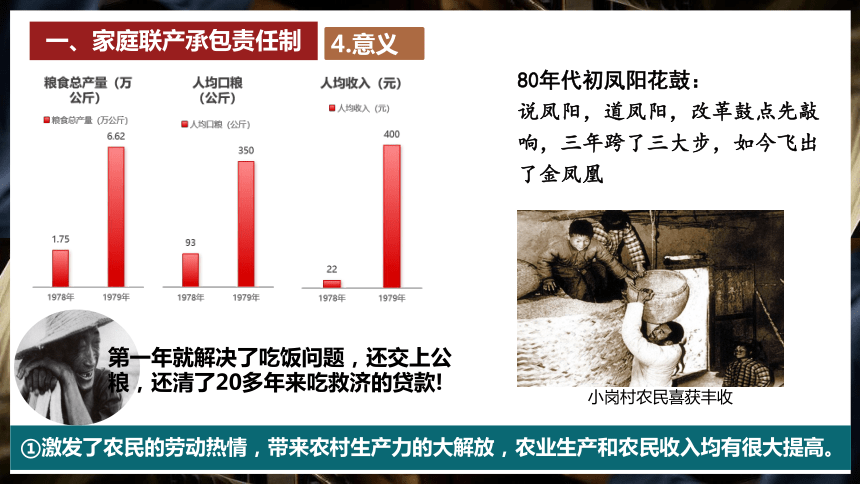

小岗村农民喜获丰收

80年代初凤阳花鼓:

说凤阳,道凤阳,改革鼓点先敲响,三年跨了三大步,如今飞出了金凤凰

第一年就解决了吃饭问题,还交上公粮,还清了20多年来吃救济的贷款!

①激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

一、家庭联产承包责任制

4.意义

②农村乡镇企业也迅速发展起来。为农民致富、实现现代化开辟了一条新路。

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉怎么办?

农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多怎么办?

离土不离乡,进厂不进城

一、家庭联产承包责任制

4.意义

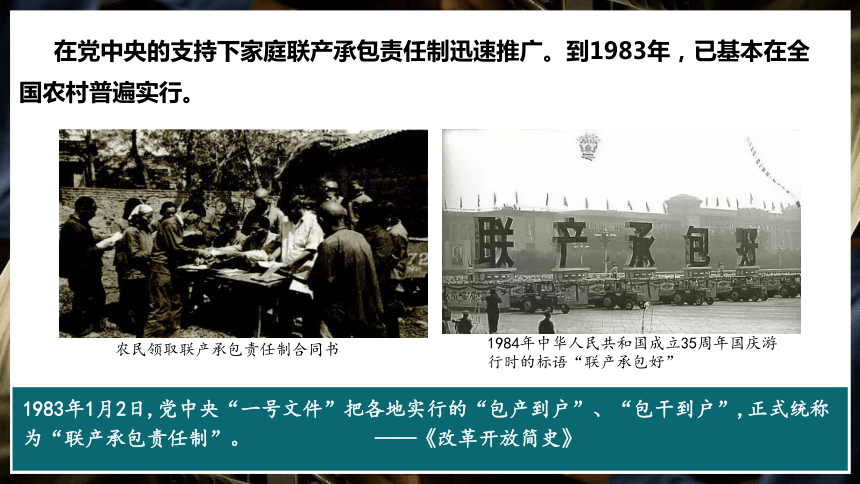

在党中央的支持下家庭联产承包责任制迅速推广。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

农民领取联产承包责任制合同书

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

1983年1月2日,党中央“一号文件”把各地实行的“包产到户”、“包干到户”,正式统称为“联产承包责任制”。 ——《改革开放简史》

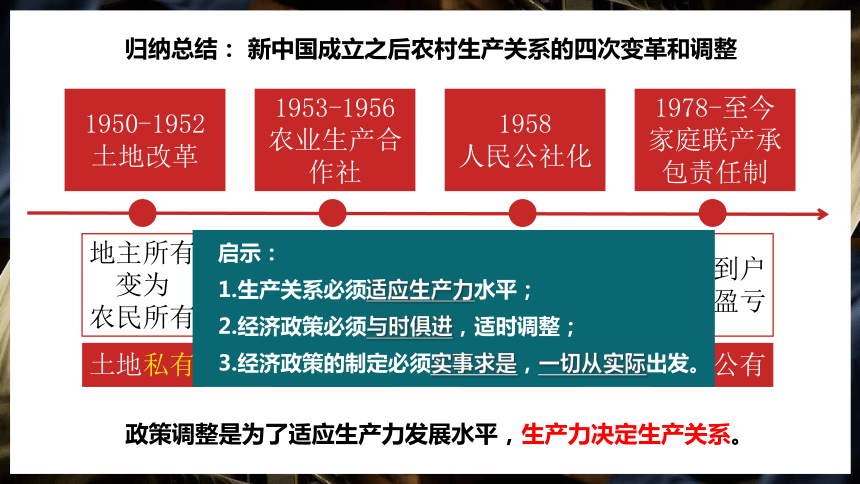

新中国成立之后农村生产关系的四次变革和调整

1950-1952

土地改革

土地私有

地主所有

变为

农民所有

1953-1956

农业生产合作社

农业合

作化

土地公有

1958

人民公社化

挫伤农民积极性

土地公有

1978-至今

家庭联产承包责任制

分田到户

自负盈亏

土地公有

政策调整是为了适应生产力发展水平,生产力决定生产关系。

启示:

1.生产关系必须适应生产力水平;

2.经济政策必须与时俱进,适时调整;

3.经济政策的制定必须实事求是,一切从实际出发。

归纳总结:

城市经济体制改革

材料一:80年代初,一家濒临倒闭的电器厂(青岛冰箱厂)职工上班8点钟来,9点钟就走人,10点钟时随便在大院里扔一个手榴弹也炸不死人……”该厂当年亏损147万元。

——吴晓波《激荡三十年》

农村的问题解决了,那么城市经济有没有问题呢?我们来看看材料

问题1:企业职工积极性不高

材料二:北京天桥百货商场成立于20世纪50年代,是新中国第一面“商业红旗”,得到过很多荣誉称号,是当时著名的国营企业。后来,企业效益开始下滑,商场开始寻找新的出路。那个时候的商场,总经理只有10元钱的审批权,就连修个厕所都要向上级申请拨款,企业没有经营自主权。

问题2:政企不分,企业没自主权

二、城市经济体制改革

1.背景

(1984 )我们都想干一番事业......然而,现有体制的条条框框捆住了我们手脚,企业处在只有压力,没有动力,也谈不上活力的境遇,真是心有余而力不足……

当时实行计划经济,又称指令型经济,是根据政府计划调节经济活动的经济运行体制。生产什么,怎样生产,为谁生产,价格多少,都必须根据政府指令完成

二、城市经济体制改革

1.背景

1984年10月21日刊登在《人民日报》

1984 年10 月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。

二、城市经济体制改革

1984年10月中共十二届三中全会召开

2.实施

过分单一的所有制阻滞生产力的发展

政企职责不分,企业没有自主权

吃大锅饭,平均主义

以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度

公有制为主体、多种所有制经济并存

政企分开,扩大企业自主权

增强企业活力

1984年的青岛电冰箱厂

亏损147万元

现在的海尔集团

2023年全球利润总额267亿元

1991年组建海尔集团

1992年利润8亿元

问题

改革内容

二、城市经济体制改革

3.主要内容

4.中心环节

意义:①调动了企业、职工的积极性,增强了企业活力。 ②我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

2024年《财富》世界500强发布:中国共有133家企业上榜

二、城市经济体制改革

5.意义

三、社会主义市场经济体制

1.背景

中国正在远离马克思

中央内部有声音说:如果我们不对自由化和资本主义式的改革开放发起坚决斗争,我们的社会主义事业就会遭到毁灭 ——亨利 基辛格《论中国》

思想界:姓社 姓资 人心惶惶......

包产到户姓“社”姓“资”

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”

—乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”

——计划经济等于社会主义,市场经 济等于资本主义,姓“资”

90年代后,经济体制改革何去何从 如何选择

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别…计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是手段。

判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——1992年,邓小平“南方谈话

进一步解放了人们思想

三、社会主义市场经济体制

1.背景

1992年,计划还是市场?邓小平南方谈话一锤定音

计划经济与市场经济

计划经济:国家统一调控(有形的手)

优点:能高效集中人力、物力;

缺点:死板僵化。

市场经济:市场进行调节(无形的手)

优点:市场调节能刺激企业活力;

缺点:忽视社会总体效益,无法宏观调控

知识拓展

1992年

1993年

21世纪初

中共十四大提出建立社会主义市场经济体制

中共十四届三中全会

通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

社会主义市场经济体制初步建立

政府宏观调控+市场作用=社会主义市场经济体制

内涵:使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

三、社会主义市场经济体制

2.过程

1993年,国内生产总值为3.46万亿元,比上年增长13.5%,1994年,国内生产总值为4.67万亿元,比上年增长12.6%,人民生活进一步改善,经济发展开始进入良性循环。

——何沁《中华人民共和国史》

有利于实现经济协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使我国的经济实力明显增强

社会主义市场经济体制的实行,对中国经济发展产生了什么影响?

三、社会主义市场经济体制

3.影响

经济体制改革

1.农村

2.城市

实行家庭联产承包责任制

(1)开始:1984年

(2)改革内容(措施):

①②③

(3)中心环节:增强企业活力

(4)意义:调动积极性,增强活力

3.建立社会主义市场经济体制

课堂小结

1.(2024·天津·中考真题)下图反映了我国城乡居民储蓄存款年底余额(亿元)构成变化的情况。造成这种变化的主要原因是( )

A.一五计划的超额完成 B.人民公社化运动的开展

C.农村经济体制改革的实行 D.社会主义市场经济体制的建立

C

中考链接

2.(2024·甘肃·中考真题)1984年,刚上任的青岛冰箱厂厂长张瑞敏说:“欢迎我的是53份请假报告。上班八点钟来,九点钟走,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”从青岛冰箱厂存在的问题可以判断出我国城市经济体制改革的中心环节应该是( )

3.(2024·江苏·中考真题)下图是上海在不同时期发行的粮票与股票,其反映了( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.增强企业活力

C.建立社会主义市场经济体制 D.实行改革开放

B

A

A.计划经济向市场经济转变 B.家庭联产承包责任制推广

C.对外开放的程度不断深化 D.边陲小镇蜕变为经济特区

第三单元 中国特色社会主义道路

第8课

经济体制改革

观看视频,带着以下问题一起进入本课学习:我国经济体制改革是如何推进的?社会主义经济体制又是如何建立起来的?

新课导入

中共十一届三中全会后,党和政府实行改革开放政策。改革从农村开始。

调动农民的生产积极性,促进农村经济发展

——邓小平

材料一:农村人口占我国人口的80%,农村不稳定,整个政治局势就不稳定,农民没有摆脱贫困,就是我国没有摆脱贫困……”

材料二:男劳力上工带扑克,女劳力上工纳鞋,头遍哨子不买账,二遍哨子伸头望,三遍哨子慢慢晃。

——《大包干纪念馆》

为什么改革要先从农村开始?

②人民公社体制严重挫伤农民生产积极性,农业生产发展缓慢

①农村人口占大多数,农业是国民经济的基础

1.背景

一、家庭联产承包责任制

2.目的

“当年农家”茅草屋

1978年11月24日晚上,安徽凤阳小岗村 的18位农民以按手印的形式首创了“大包干”责任制,实行分田包干到户,自负盈亏,开启了中国农村家庭联产承包责任制。

部分“大包干”带头人在茅草屋农舍前合影

一、家庭联产承包责任制

3.实施

我们分田到户,每户户主签字盖章,每户保证完成每户的全年上交和公粮。不再向国家伸手要钱要粮。如不成,我们干部坐牢杀头也甘心,大家社员也保证把我们的小孩养活到十八岁。

小岗村精神:敢为天下先

包干到户

保证国家集体

自负盈亏

小岗村农民喜获丰收

80年代初凤阳花鼓:

说凤阳,道凤阳,改革鼓点先敲响,三年跨了三大步,如今飞出了金凤凰

第一年就解决了吃饭问题,还交上公粮,还清了20多年来吃救济的贷款!

①激发了农民的劳动热情,带来农村生产力的大解放,农业生产和农民收入均有很大提高。

一、家庭联产承包责任制

4.意义

②农村乡镇企业也迅速发展起来。为农民致富、实现现代化开辟了一条新路。

自从实行家庭联产承包责任制后,农民积极性提高了,生产的农产品越来越多,卖不掉怎么办?

农民从“大锅饭”里解放了,富余劳动力越来越多怎么办?

离土不离乡,进厂不进城

一、家庭联产承包责任制

4.意义

在党中央的支持下家庭联产承包责任制迅速推广。到1983年,已基本在全国农村普遍实行。

农民领取联产承包责任制合同书

1984年中华人民共和国成立35周年国庆游行时的标语“联产承包好”

1983年1月2日,党中央“一号文件”把各地实行的“包产到户”、“包干到户”,正式统称为“联产承包责任制”。 ——《改革开放简史》

新中国成立之后农村生产关系的四次变革和调整

1950-1952

土地改革

土地私有

地主所有

变为

农民所有

1953-1956

农业生产合作社

农业合

作化

土地公有

1958

人民公社化

挫伤农民积极性

土地公有

1978-至今

家庭联产承包责任制

分田到户

自负盈亏

土地公有

政策调整是为了适应生产力发展水平,生产力决定生产关系。

启示:

1.生产关系必须适应生产力水平;

2.经济政策必须与时俱进,适时调整;

3.经济政策的制定必须实事求是,一切从实际出发。

归纳总结:

城市经济体制改革

材料一:80年代初,一家濒临倒闭的电器厂(青岛冰箱厂)职工上班8点钟来,9点钟就走人,10点钟时随便在大院里扔一个手榴弹也炸不死人……”该厂当年亏损147万元。

——吴晓波《激荡三十年》

农村的问题解决了,那么城市经济有没有问题呢?我们来看看材料

问题1:企业职工积极性不高

材料二:北京天桥百货商场成立于20世纪50年代,是新中国第一面“商业红旗”,得到过很多荣誉称号,是当时著名的国营企业。后来,企业效益开始下滑,商场开始寻找新的出路。那个时候的商场,总经理只有10元钱的审批权,就连修个厕所都要向上级申请拨款,企业没有经营自主权。

问题2:政企不分,企业没自主权

二、城市经济体制改革

1.背景

(1984 )我们都想干一番事业......然而,现有体制的条条框框捆住了我们手脚,企业处在只有压力,没有动力,也谈不上活力的境遇,真是心有余而力不足……

当时实行计划经济,又称指令型经济,是根据政府计划调节经济活动的经济运行体制。生产什么,怎样生产,为谁生产,价格多少,都必须根据政府指令完成

二、城市经济体制改革

1.背景

1984年10月21日刊登在《人民日报》

1984 年10 月,中共十二届三中全会通过了《中共中央关于经济体制改革的决定》,要求加快以城市为重点的经济体制改革的步伐。

二、城市经济体制改革

1984年10月中共十二届三中全会召开

2.实施

过分单一的所有制阻滞生产力的发展

政企职责不分,企业没有自主权

吃大锅饭,平均主义

以按劳分配为主体、多种分配方式并存的制度

公有制为主体、多种所有制经济并存

政企分开,扩大企业自主权

增强企业活力

1984年的青岛电冰箱厂

亏损147万元

现在的海尔集团

2023年全球利润总额267亿元

1991年组建海尔集团

1992年利润8亿元

问题

改革内容

二、城市经济体制改革

3.主要内容

4.中心环节

意义:①调动了企业、职工的积极性,增强了企业活力。 ②我国城乡出现了经济大发展的崭新局面。

2024年《财富》世界500强发布:中国共有133家企业上榜

二、城市经济体制改革

5.意义

三、社会主义市场经济体制

1.背景

中国正在远离马克思

中央内部有声音说:如果我们不对自由化和资本主义式的改革开放发起坚决斗争,我们的社会主义事业就会遭到毁灭 ——亨利 基辛格《论中国》

思想界:姓社 姓资 人心惶惶......

包产到户姓“社”姓“资”

——这是单干,是倒退,姓“资”

乡镇企业异军突起,生气勃勃,姓“社”姓“资”

—乡镇企业是不正之风之源,姓“资”

城市企业改革搞厂长负责制,姓“社”姓“资”

——这是削弱党的领导,姓“资”

市场经济姓“社”姓“资”

——计划经济等于社会主义,市场经 济等于资本主义,姓“资”

90年代后,经济体制改革何去何从 如何选择

计划多一点还是市场多一点,不是社会主义与资本主义的本质区别…计划经济不等于社会主义,资本主义也有计划;市场经济不等于资本主义,社会主义也有市场,计划和市场都是手段。

判断的标准,应该主要看是否有利于发展社会主义的生产力,是否有利于增强社会主义国家的综合国力,是否有利于提高人民的生活水平。

——1992年,邓小平“南方谈话

进一步解放了人们思想

三、社会主义市场经济体制

1.背景

1992年,计划还是市场?邓小平南方谈话一锤定音

计划经济与市场经济

计划经济:国家统一调控(有形的手)

优点:能高效集中人力、物力;

缺点:死板僵化。

市场经济:市场进行调节(无形的手)

优点:市场调节能刺激企业活力;

缺点:忽视社会总体效益,无法宏观调控

知识拓展

1992年

1993年

21世纪初

中共十四大提出建立社会主义市场经济体制

中共十四届三中全会

通过《中共中央关于建立社会主义市场经济体制若干问题的决定》

社会主义市场经济体制初步建立

政府宏观调控+市场作用=社会主义市场经济体制

内涵:使市场在国家宏观调控下对资源配置起基础性作用

三、社会主义市场经济体制

2.过程

1993年,国内生产总值为3.46万亿元,比上年增长13.5%,1994年,国内生产总值为4.67万亿元,比上年增长12.6%,人民生活进一步改善,经济发展开始进入良性循环。

——何沁《中华人民共和国史》

有利于实现经济协调发展和稳定高速增长,对现代化建设有巨大推动作用,使我国的经济实力明显增强

社会主义市场经济体制的实行,对中国经济发展产生了什么影响?

三、社会主义市场经济体制

3.影响

经济体制改革

1.农村

2.城市

实行家庭联产承包责任制

(1)开始:1984年

(2)改革内容(措施):

①②③

(3)中心环节:增强企业活力

(4)意义:调动积极性,增强活力

3.建立社会主义市场经济体制

课堂小结

1.(2024·天津·中考真题)下图反映了我国城乡居民储蓄存款年底余额(亿元)构成变化的情况。造成这种变化的主要原因是( )

A.一五计划的超额完成 B.人民公社化运动的开展

C.农村经济体制改革的实行 D.社会主义市场经济体制的建立

C

中考链接

2.(2024·甘肃·中考真题)1984年,刚上任的青岛冰箱厂厂长张瑞敏说:“欢迎我的是53份请假报告。上班八点钟来,九点钟走,十点钟时,随便往大院里扔一个手榴弹也炸不死人。”从青岛冰箱厂存在的问题可以判断出我国城市经济体制改革的中心环节应该是( )

3.(2024·江苏·中考真题)下图是上海在不同时期发行的粮票与股票,其反映了( )

A.实行家庭联产承包责任制 B.增强企业活力

C.建立社会主义市场经济体制 D.实行改革开放

B

A

A.计划经济向市场经济转变 B.家庭联产承包责任制推广

C.对外开放的程度不断深化 D.边陲小镇蜕变为经济特区

同课章节目录

- 第一单元 中华人民共和国的成立和巩固

- 第1课 中华人民共和国成立

- 第2课 抗美援朝

- 第3课 土地改革

- 第二单元 社会主义制度的建立与社会主义建设的探索

- 第4课 新中国工业化的起步和人民代表大会制度的确立

- 第5课 三大改造

- 第6课 艰辛探索与建设成就

- 第三单元 中国特色社会主义道路

- 第7课 伟大的历史转折

- 第8课 经济体制改革

- 第9课 对外开放

- 第10课 建设中国特色社会主义

- 第11课 为实现中国梦而努力奋斗

- 第四单元 民族团结与祖国统一

- 第12课 民族大团结

- 第13课 香港和澳门回归祖国

- 第14课 海峡两岸的交往

- 第五单元 国防建设与外交成就

- 第15课 钢铁长城

- 第16课 独立自主的和平外交

- 第17课 外交事业的发展

- 第六单元 科技文化与社会生活

- 第18课 科技文化成就

- 第19课 社会生活的变迁

- 第20课 活动课:生活环境的巨大变化