【核心素养】冀少版(2024)生物七下 3.3.2.2体内的气体交换 教学设计

文档属性

| 名称 | 【核心素养】冀少版(2024)生物七下 3.3.2.2体内的气体交换 教学设计 |  | |

| 格式 | docx | ||

| 文件大小 | 838.3KB | ||

| 资源类型 | 试卷 | ||

| 版本资源 | 冀少版 | ||

| 科目 | 生物学 | ||

| 更新时间 | 2025-03-10 17:43:51 | ||

图片预览

文档简介

/ 让教学更有效 高效备课 | 生物学科

课题名称 3.3.2.2体内的气体交换 课型 新授课

教学内容分析 1、教材地位与作用 本节是河北少年出版社(2024)版初中生物教材七年级(下册)第三单元第三章第二节《呼吸的过程》。本部分内容是冀少版七年级下册第三章第二节呼吸的过程的第二课时内容。呼吸是人体重要的生理活动,本节内容承接上一课时肺与外界的气体交换,深入探讨气体在体内如何进行交换,是理解呼吸全过程的关键环节,为后续学习人体的能量供应等知识奠定基础,在呼吸系统知识体系中起着承上启下的作用。 2、教学分析 本节课内容是河北少年出版社(2024)版七年级下册第三单元的第三章第二节第一课时。教材涵盖了气体在肺泡处和组织细胞处的气体交换原理、过程及相关扩散作用知识。通过学习,帮助学生理解氧气如何从肺泡进入血液,二氧化碳如何从血液排出到肺泡;以及氧气如何从血液进入组织细胞,二氧化碳如何从组织细胞进入血液,从而建立起对人体气体交换微观生理过程的认知。 3、教学重点难点 重点:肺泡与血液、血液与组织细胞之间的气体交换过程及原理;探究人体呼出气体中含有较多二氧化碳的实验。 难点:理解气体扩散作用在气体交换中的作用机制;分析气体交换与人体细胞生命活动的内在联系。

学情分析 七年级学生对生命现象充满好奇,且已学习了呼吸系统的组成和肺与外界的气体交换,具备一定知识基础,但对于微观层面的气体交换过程理解起来有难度。他们形象思维为主,需要借助直观的实验、图片等方式辅助理解抽象知识。

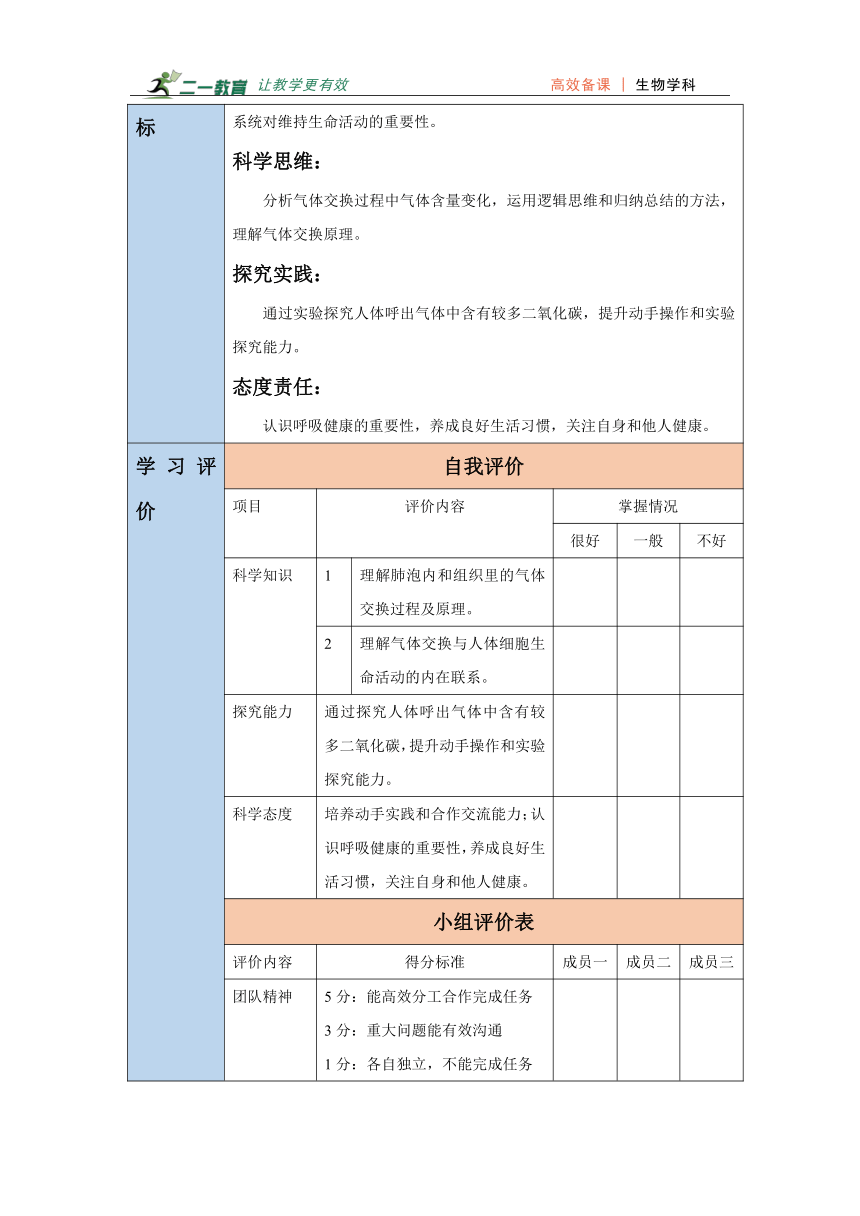

学情目标 生命观念: 通过学习体内气体交换过程,形成结构与功能相适应的观念,理解呼吸系统对维持生命活动的重要性。 科学思维: 分析气体交换过程中气体含量变化,运用逻辑思维和归纳总结的方法,理解气体交换原理。 探究实践: 通过实验探究人体呼出气体中含有较多二氧化碳,提升动手操作和实验探究能力。 态度责任: 认识呼吸健康的重要性,养成良好生活习惯,关注自身和他人健康。

学习评价 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

科学知识 1 理解肺泡内和组织里的气体交换过程及原理。

2 理解气体交换与人体细胞生命活动的内在联系。

探究能力 通过探究人体呼出气体中含有较多二氧化碳,提升动手操作和实验探究能力。

科学态度 培养动手实践和合作交流能力;认识呼吸健康的重要性,养成良好生活习惯,关注自身和他人健康。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工合作完成任务 3分:重大问题能有效沟通 1分:各自独立,不能完成任务

实施能力结果展示能力 5分:能准确设计详细的实验过程和所用实验道具。 3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。 1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:表述清晰完整,科学、客观、简洁。 3分:表述完整度和清晰度一般。 1分:不能有效表述实验结果和结论。

总分

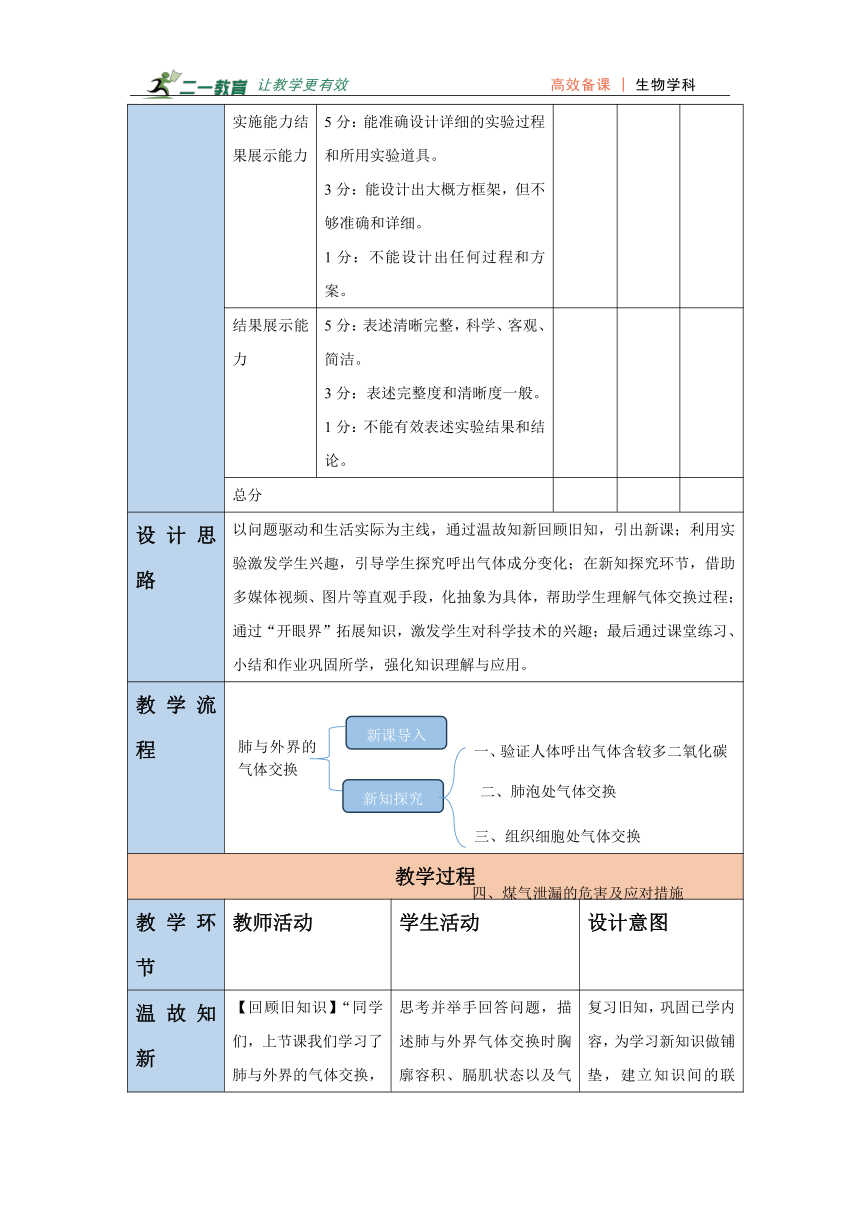

设计思路 以问题驱动和生活实际为主线,通过温故知新回顾旧知,引出新课;利用实验激发学生兴趣,引导学生探究呼出气体成分变化;在新知探究环节,借助多媒体视频、图片等直观手段,化抽象为具体,帮助学生理解气体交换过程;通过“开眼界”拓展知识,激发学生对科学技术的兴趣;最后通过课堂练习、小结和作业巩固所学,强化知识理解与应用。

教学流程

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

温故知新 【回顾旧知识】“同学们,上节课我们学习了肺与外界的气体交换,谁能说一说这个过程是怎样发生的呢?给大家2分钟时间回顾课本相关内容,然后请同学起来回答。(巡视学生回顾情况)好,哪位同学先来?(点同学回答)对,这位同学回答得很准确,吸气时,肋间肌和膈肌收缩,胸廓扩大,肺扩张,肺内气压低于外界大气压,气体入肺;呼气时相反。那大家思考一下,气体进入肺之后,又发生了什么呢?这就是我们今天要学习的内容——体内的气体交换。” 【创设情境】“同学们,相信大家会有这样的经历,长时间在封闭的教室里学习,常常会感到头晕。这是大家不断呼吸,使教室里氧气含量减少而二氧化碳含量增多的缘故。为什么呼出气体与吸入气体的成分不一样呢?” 思考并举手回答问题,描述肺与外界气体交换时胸廓容积、膈肌状态以及气体进出的情况。 思考老师提出的问题,认真聆听,对即将学习的内容产生好奇和期待。 复习旧知,巩固已学内容,为学习新知识做铺垫,建立知识间的联系。 通过提问引发学生思考,激发学生的学习兴趣和求知欲,顺利导入新课。

探究实践 【实验探究】接下来,我们一起做个小实验,探究人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。展示实验器材:澄清石灰水、100毫升小烧杯2个,较大气球2个,硬塑料吸管2根,打气泵1个,细线若干条,记号笔1支)同学们,接下来我们做一个有趣的实验,验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。首先,大家看老师的示范,用嘴将一个气球吹到一定大小,在离气球口约2厘米的部位用细线扎紧,并打活结,用记号笔在吹起的气球上标注A。然后用打气泵向另一个气球打入空气,使其与气球A一样大,同样在离气球口约2厘米的位置用细线扎紧,并打活结,标注为气球B。接着将A、B两个气球口部余下的2厘米分别套在塑料吸管上,用细线固定。接下来取两个烧杯,分别倒入10毫升澄清石灰水。然后将套有气球的吸管分别插到两个烧杯底部,同时解开扎紧的气球,将球内气体通入澄清石灰水中。最后观察两烧杯内石灰水的变化。(示范操作后)现在请大家分组进行实验,两人一组,相互配合,认真观察并记录实验现象,5分钟后我们请小组代表来分享你们的发现。在实验过程中要注意安全。(巡视各小组实验情况,给予指导)。 【提出问题】根据获得的证据思考下列问题。哪个烧杯中的澄清石灰水变得更混浊 呼出的气体中多出的二氧化碳来自哪里 肺泡与血液是如何完成气体交换的 【新知探究】向教室内喷洒香水,远处的学生嗅到教师喷出的香水,理解气体总会从浓度高的地方向浓度低的地方扩散——气体交换原理 【新知探究】同学们,我们通过实验知道呼出气体中二氧化碳增多了,那这些气体在体内是如何交换的呢?现在我们来看肺内的气体交换。“同学们,现在我们来看肺泡处的气体交换。大家看,肺泡周围有丰富的毛细血管,肺泡中的氧气含量高,而血液中的氧气含量低,二氧化碳含量高。根据气体扩散的原理,氧气会从肺泡扩散进入血液,二氧化碳会从血液扩散进入肺泡。气体交换后,肺泡内的气体完成交换之后二氧化碳浓度升高,氧气浓度降低,随即被呼出体外。”展示相关图片,引导学生观察肺泡和毛细血管的结构特点。 【新知探究】“那组织里的气体交换又是怎样的呢?”(展示组织细胞与周围毛细血管的示意图)大家结合课本内容,思考并同桌之间讨论一下,3分钟后请同学来讲讲。(巡视学生讨论情况,适时参与讨论)好,哪位同学来说说组织里气体交换的过程?(点同学回答并评价) 【新知探究】那么肺泡与周围毛细血管内的血液、毛细血管内的血液与组织细胞进行气体交换,这样就完成了人体内的气体交换。这一节呼吸的过程包括肺通气、肺内的气体交换、气体在血液里的运输、组织里的气体交换四个环节。其中呼吸系统直接参与的是肺通气和肺内的气体交换。同学们还需要知道呼吸道是否通畅会影响肺通气。一旦呼吸道意外受阻,肺通气就会被阻断。 【提出问题】“同学们知不知道煤气泄漏呢?知道煤气泄漏的危害吗?” 【新知探究】同学们,知道吗,在一些特殊环境中,比如储菜的地窖、废弃的水井,二氧化碳浓度高,氧气比较稀薄,人贸然进入,常常会因为肺内的气体交换无法正常进行而发生意外。那煤气泄漏具体会造成什么危害呢?煤气泄漏会造成环境中一氧化碳增多。一氧化碳与血红蛋白的结合力比氧与血红蛋白的结合力大得多,一氧化碳进入血液后与血红蛋白结合,使氧失去了与血红蛋白结合的机会,引起组织细胞缺氧。环境中一氧化碳增多会引起一氧化碳中毒,也叫煤气中毒。中毒后,轻者头晕、头痛、胸闷、恶心,严重者危及生命。 【提出问题】“那如果我们遇到煤气中毒患者应该如何做呢?日常生活中,应该如何避免煤气泄漏?”。 【新知探究】(播放相关视频)对于煤气中毒患者,应迅速转移到通风的地方,如果患者已经停止呼吸,要立即进行人工呼吸。 【开眼界】“同学们,在医学上有一种非常重要的设备叫做人工心肺机,大家知道它有什么作用吗?”展示人工心肺机的图片和相关资料,介绍其工作原理和在医疗中的应用,如心脏手术时暂时替代心肺功能,维持患者生命 。提问:“人工心肺机是如何模拟人体的气体交换功能的呢?”引导学生思考,拓展学生的知识面。 【课堂练习】“接下来,我们做几道练习题,巩固一下今天学的知识。”展示练习题,包括选择题、填空题、简答题等多种题型。巡视学生答题情况,及时给予指导。 分组进行实验,观察并记录实验现象,讨论实验结果。 思考老师提出的问题,积极发言。 思考老师提出的问题,积极发言。 认真观看示意图,结合教师讲解理解肺内气体交换过程。小组讨论气体扩散问题,积极发言。 观察示意图和动画,思考教师提出的问题,同桌讨论组织里气体交换过程,举手回答问题。 认真聆听老师讲解,记录关键信息。 积极发言,分享自己的观点。 认真聆听老师讲解,记录关键信息。 思考老师提出的问题,积极发言。 认真观看视频,聆听老师的讲解。 认真聆听介绍,观察图片和资料,思考并回答问题,了解人工心肺机与人体气体交换的联系。 认真思考,独立完成练习题,核对答案,对于错误的题目,认真听取教师讲解,理解错误原因。 通过亲身体验实验,培养学生的观察能力、动手能力和团队协作能力,让学生直观认识到人体呼出气体成分的变化,为后续学习气体交换原理做铺垫。 引发学生的思考,引入新课。 引导学生体会气体扩散的原理,说明气体在人体中也遵循扩散原理)结合所学和气体交换原理,试着回答氧气和二氧化碳在人体内的交换路径 利用直观的多媒体资源,将抽象的气体交换过程形象化,帮助学生理解。通过小组讨论,培养学生的合作学习能力和思维能力。 运用直观教学手段,将抽象的气体交换过程形象化,帮助学生理解气体交换的原理和过程,培养学生自主学习和合作学习能力。 总结了相关知识内容,让同学们认识到认识呼吸健康的重要性。 联系生活实际,激发学生的兴趣。 让同学们意识到煤气泄漏的严重危害。 引发学生的思考。 让学生掌握基本的生活技能,培养学生的社会责任感和应对突发事件的能力。 拓宽学生视野,激发学生对医学科学的兴趣,加深学生对气体交换知识的理解和应用。 通过练习巩固所学知识,及时反馈学生对知识的掌握情况,发现问题并及时解决

课堂小结 “同学们,本节课我们学习了体内的气体交换,大家一起回顾一下,我们首先通过实验验证了人体呼出气体中含有较多二氧化碳,然后学习了肺泡处和组织细胞处的气体交换过程和原理。哪位同学来总结一下气体交换的原理和过程呢?”引导学生回顾总结,对学生的回答进行补充和完善,强调重点内容。 【布置作业】请学生们查阅资料,了解生活中有哪些因素会影响我们的呼吸和气体交换,下节课一起交流。 回顾本节课内容,举手回答问题,总结气体交换的原理和过程。 记录作业内容。 帮助学生梳理知识,形成知识体系,加深对重点知识的记忆和理解。 巩固课堂所学知识,拓展学生学习空间,培养学生自主学习和收集信息的能力。

作业设计 查阅资料,了解呼吸运动异常可能会导致哪些疾病。

板书设计 呼吸的过程 第二课时 体内的气体交换 一、实验:验证人体呼出气体含较多二氧化碳 二、肺泡处气体交换 1.过程:肺泡→氧气→血液;血液→二氧化碳→肺泡 2.原理:气体扩散(高浓度→低浓度) 三、组织细胞处气体交换 1.过程:血液→氧气→组织细胞;组织细胞→二氧化碳→血液 2.原理:气体扩散(高浓度→低浓度) 四、煤气泄漏的危害及应对措施

教学反思 在本节课教学中,实验探究环节充分调动了学生的积极性,学生参与度高,对呼出气体中二氧化碳增多的现象印象深刻。但在实验过程中,部分小组操作不够规范,今后应加强实验指导。在讲解气体交换原理和过程时,多媒体起到了很好的辅助作用,但仍有少数学生理解困难,后续可增加更多实例和模型演示帮助学生理解。课堂练习环节能及时发现学生知识掌握的薄弱点,可在今后教学中根据练习情况调整教学节奏和方法。整体而言,本节课基本达成教学目标,但在教学细节和对学生个体差异的关注上还有待加强。

课题名称 3.3.2.2体内的气体交换 课型 新授课

教学内容分析 1、教材地位与作用 本节是河北少年出版社(2024)版初中生物教材七年级(下册)第三单元第三章第二节《呼吸的过程》。本部分内容是冀少版七年级下册第三章第二节呼吸的过程的第二课时内容。呼吸是人体重要的生理活动,本节内容承接上一课时肺与外界的气体交换,深入探讨气体在体内如何进行交换,是理解呼吸全过程的关键环节,为后续学习人体的能量供应等知识奠定基础,在呼吸系统知识体系中起着承上启下的作用。 2、教学分析 本节课内容是河北少年出版社(2024)版七年级下册第三单元的第三章第二节第一课时。教材涵盖了气体在肺泡处和组织细胞处的气体交换原理、过程及相关扩散作用知识。通过学习,帮助学生理解氧气如何从肺泡进入血液,二氧化碳如何从血液排出到肺泡;以及氧气如何从血液进入组织细胞,二氧化碳如何从组织细胞进入血液,从而建立起对人体气体交换微观生理过程的认知。 3、教学重点难点 重点:肺泡与血液、血液与组织细胞之间的气体交换过程及原理;探究人体呼出气体中含有较多二氧化碳的实验。 难点:理解气体扩散作用在气体交换中的作用机制;分析气体交换与人体细胞生命活动的内在联系。

学情分析 七年级学生对生命现象充满好奇,且已学习了呼吸系统的组成和肺与外界的气体交换,具备一定知识基础,但对于微观层面的气体交换过程理解起来有难度。他们形象思维为主,需要借助直观的实验、图片等方式辅助理解抽象知识。

学情目标 生命观念: 通过学习体内气体交换过程,形成结构与功能相适应的观念,理解呼吸系统对维持生命活动的重要性。 科学思维: 分析气体交换过程中气体含量变化,运用逻辑思维和归纳总结的方法,理解气体交换原理。 探究实践: 通过实验探究人体呼出气体中含有较多二氧化碳,提升动手操作和实验探究能力。 态度责任: 认识呼吸健康的重要性,养成良好生活习惯,关注自身和他人健康。

学习评价 自我评价

项目 评价内容 掌握情况

很好 一般 不好

科学知识 1 理解肺泡内和组织里的气体交换过程及原理。

2 理解气体交换与人体细胞生命活动的内在联系。

探究能力 通过探究人体呼出气体中含有较多二氧化碳,提升动手操作和实验探究能力。

科学态度 培养动手实践和合作交流能力;认识呼吸健康的重要性,养成良好生活习惯,关注自身和他人健康。

小组评价表

评价内容 得分标准 成员一 成员二 成员三

团队精神 5分:能高效分工合作完成任务 3分:重大问题能有效沟通 1分:各自独立,不能完成任务

实施能力结果展示能力 5分:能准确设计详细的实验过程和所用实验道具。 3分:能设计出大概方框架,但不够准确和详细。 1分:不能设计出任何过程和方案。

结果展示能力 5分:表述清晰完整,科学、客观、简洁。 3分:表述完整度和清晰度一般。 1分:不能有效表述实验结果和结论。

总分

设计思路 以问题驱动和生活实际为主线,通过温故知新回顾旧知,引出新课;利用实验激发学生兴趣,引导学生探究呼出气体成分变化;在新知探究环节,借助多媒体视频、图片等直观手段,化抽象为具体,帮助学生理解气体交换过程;通过“开眼界”拓展知识,激发学生对科学技术的兴趣;最后通过课堂练习、小结和作业巩固所学,强化知识理解与应用。

教学流程

教学过程

教学环节 教师活动 学生活动 设计意图

温故知新 【回顾旧知识】“同学们,上节课我们学习了肺与外界的气体交换,谁能说一说这个过程是怎样发生的呢?给大家2分钟时间回顾课本相关内容,然后请同学起来回答。(巡视学生回顾情况)好,哪位同学先来?(点同学回答)对,这位同学回答得很准确,吸气时,肋间肌和膈肌收缩,胸廓扩大,肺扩张,肺内气压低于外界大气压,气体入肺;呼气时相反。那大家思考一下,气体进入肺之后,又发生了什么呢?这就是我们今天要学习的内容——体内的气体交换。” 【创设情境】“同学们,相信大家会有这样的经历,长时间在封闭的教室里学习,常常会感到头晕。这是大家不断呼吸,使教室里氧气含量减少而二氧化碳含量增多的缘故。为什么呼出气体与吸入气体的成分不一样呢?” 思考并举手回答问题,描述肺与外界气体交换时胸廓容积、膈肌状态以及气体进出的情况。 思考老师提出的问题,认真聆听,对即将学习的内容产生好奇和期待。 复习旧知,巩固已学内容,为学习新知识做铺垫,建立知识间的联系。 通过提问引发学生思考,激发学生的学习兴趣和求知欲,顺利导入新课。

探究实践 【实验探究】接下来,我们一起做个小实验,探究人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。展示实验器材:澄清石灰水、100毫升小烧杯2个,较大气球2个,硬塑料吸管2根,打气泵1个,细线若干条,记号笔1支)同学们,接下来我们做一个有趣的实验,验证人体呼出的气体中含有较多的二氧化碳。首先,大家看老师的示范,用嘴将一个气球吹到一定大小,在离气球口约2厘米的部位用细线扎紧,并打活结,用记号笔在吹起的气球上标注A。然后用打气泵向另一个气球打入空气,使其与气球A一样大,同样在离气球口约2厘米的位置用细线扎紧,并打活结,标注为气球B。接着将A、B两个气球口部余下的2厘米分别套在塑料吸管上,用细线固定。接下来取两个烧杯,分别倒入10毫升澄清石灰水。然后将套有气球的吸管分别插到两个烧杯底部,同时解开扎紧的气球,将球内气体通入澄清石灰水中。最后观察两烧杯内石灰水的变化。(示范操作后)现在请大家分组进行实验,两人一组,相互配合,认真观察并记录实验现象,5分钟后我们请小组代表来分享你们的发现。在实验过程中要注意安全。(巡视各小组实验情况,给予指导)。 【提出问题】根据获得的证据思考下列问题。哪个烧杯中的澄清石灰水变得更混浊 呼出的气体中多出的二氧化碳来自哪里 肺泡与血液是如何完成气体交换的 【新知探究】向教室内喷洒香水,远处的学生嗅到教师喷出的香水,理解气体总会从浓度高的地方向浓度低的地方扩散——气体交换原理 【新知探究】同学们,我们通过实验知道呼出气体中二氧化碳增多了,那这些气体在体内是如何交换的呢?现在我们来看肺内的气体交换。“同学们,现在我们来看肺泡处的气体交换。大家看,肺泡周围有丰富的毛细血管,肺泡中的氧气含量高,而血液中的氧气含量低,二氧化碳含量高。根据气体扩散的原理,氧气会从肺泡扩散进入血液,二氧化碳会从血液扩散进入肺泡。气体交换后,肺泡内的气体完成交换之后二氧化碳浓度升高,氧气浓度降低,随即被呼出体外。”展示相关图片,引导学生观察肺泡和毛细血管的结构特点。 【新知探究】“那组织里的气体交换又是怎样的呢?”(展示组织细胞与周围毛细血管的示意图)大家结合课本内容,思考并同桌之间讨论一下,3分钟后请同学来讲讲。(巡视学生讨论情况,适时参与讨论)好,哪位同学来说说组织里气体交换的过程?(点同学回答并评价) 【新知探究】那么肺泡与周围毛细血管内的血液、毛细血管内的血液与组织细胞进行气体交换,这样就完成了人体内的气体交换。这一节呼吸的过程包括肺通气、肺内的气体交换、气体在血液里的运输、组织里的气体交换四个环节。其中呼吸系统直接参与的是肺通气和肺内的气体交换。同学们还需要知道呼吸道是否通畅会影响肺通气。一旦呼吸道意外受阻,肺通气就会被阻断。 【提出问题】“同学们知不知道煤气泄漏呢?知道煤气泄漏的危害吗?” 【新知探究】同学们,知道吗,在一些特殊环境中,比如储菜的地窖、废弃的水井,二氧化碳浓度高,氧气比较稀薄,人贸然进入,常常会因为肺内的气体交换无法正常进行而发生意外。那煤气泄漏具体会造成什么危害呢?煤气泄漏会造成环境中一氧化碳增多。一氧化碳与血红蛋白的结合力比氧与血红蛋白的结合力大得多,一氧化碳进入血液后与血红蛋白结合,使氧失去了与血红蛋白结合的机会,引起组织细胞缺氧。环境中一氧化碳增多会引起一氧化碳中毒,也叫煤气中毒。中毒后,轻者头晕、头痛、胸闷、恶心,严重者危及生命。 【提出问题】“那如果我们遇到煤气中毒患者应该如何做呢?日常生活中,应该如何避免煤气泄漏?”。 【新知探究】(播放相关视频)对于煤气中毒患者,应迅速转移到通风的地方,如果患者已经停止呼吸,要立即进行人工呼吸。 【开眼界】“同学们,在医学上有一种非常重要的设备叫做人工心肺机,大家知道它有什么作用吗?”展示人工心肺机的图片和相关资料,介绍其工作原理和在医疗中的应用,如心脏手术时暂时替代心肺功能,维持患者生命 。提问:“人工心肺机是如何模拟人体的气体交换功能的呢?”引导学生思考,拓展学生的知识面。 【课堂练习】“接下来,我们做几道练习题,巩固一下今天学的知识。”展示练习题,包括选择题、填空题、简答题等多种题型。巡视学生答题情况,及时给予指导。 分组进行实验,观察并记录实验现象,讨论实验结果。 思考老师提出的问题,积极发言。 思考老师提出的问题,积极发言。 认真观看示意图,结合教师讲解理解肺内气体交换过程。小组讨论气体扩散问题,积极发言。 观察示意图和动画,思考教师提出的问题,同桌讨论组织里气体交换过程,举手回答问题。 认真聆听老师讲解,记录关键信息。 积极发言,分享自己的观点。 认真聆听老师讲解,记录关键信息。 思考老师提出的问题,积极发言。 认真观看视频,聆听老师的讲解。 认真聆听介绍,观察图片和资料,思考并回答问题,了解人工心肺机与人体气体交换的联系。 认真思考,独立完成练习题,核对答案,对于错误的题目,认真听取教师讲解,理解错误原因。 通过亲身体验实验,培养学生的观察能力、动手能力和团队协作能力,让学生直观认识到人体呼出气体成分的变化,为后续学习气体交换原理做铺垫。 引发学生的思考,引入新课。 引导学生体会气体扩散的原理,说明气体在人体中也遵循扩散原理)结合所学和气体交换原理,试着回答氧气和二氧化碳在人体内的交换路径 利用直观的多媒体资源,将抽象的气体交换过程形象化,帮助学生理解。通过小组讨论,培养学生的合作学习能力和思维能力。 运用直观教学手段,将抽象的气体交换过程形象化,帮助学生理解气体交换的原理和过程,培养学生自主学习和合作学习能力。 总结了相关知识内容,让同学们认识到认识呼吸健康的重要性。 联系生活实际,激发学生的兴趣。 让同学们意识到煤气泄漏的严重危害。 引发学生的思考。 让学生掌握基本的生活技能,培养学生的社会责任感和应对突发事件的能力。 拓宽学生视野,激发学生对医学科学的兴趣,加深学生对气体交换知识的理解和应用。 通过练习巩固所学知识,及时反馈学生对知识的掌握情况,发现问题并及时解决

课堂小结 “同学们,本节课我们学习了体内的气体交换,大家一起回顾一下,我们首先通过实验验证了人体呼出气体中含有较多二氧化碳,然后学习了肺泡处和组织细胞处的气体交换过程和原理。哪位同学来总结一下气体交换的原理和过程呢?”引导学生回顾总结,对学生的回答进行补充和完善,强调重点内容。 【布置作业】请学生们查阅资料,了解生活中有哪些因素会影响我们的呼吸和气体交换,下节课一起交流。 回顾本节课内容,举手回答问题,总结气体交换的原理和过程。 记录作业内容。 帮助学生梳理知识,形成知识体系,加深对重点知识的记忆和理解。 巩固课堂所学知识,拓展学生学习空间,培养学生自主学习和收集信息的能力。

作业设计 查阅资料,了解呼吸运动异常可能会导致哪些疾病。

板书设计 呼吸的过程 第二课时 体内的气体交换 一、实验:验证人体呼出气体含较多二氧化碳 二、肺泡处气体交换 1.过程:肺泡→氧气→血液;血液→二氧化碳→肺泡 2.原理:气体扩散(高浓度→低浓度) 三、组织细胞处气体交换 1.过程:血液→氧气→组织细胞;组织细胞→二氧化碳→血液 2.原理:气体扩散(高浓度→低浓度) 四、煤气泄漏的危害及应对措施

教学反思 在本节课教学中,实验探究环节充分调动了学生的积极性,学生参与度高,对呼出气体中二氧化碳增多的现象印象深刻。但在实验过程中,部分小组操作不够规范,今后应加强实验指导。在讲解气体交换原理和过程时,多媒体起到了很好的辅助作用,但仍有少数学生理解困难,后续可增加更多实例和模型演示帮助学生理解。课堂练习环节能及时发现学生知识掌握的薄弱点,可在今后教学中根据练习情况调整教学节奏和方法。整体而言,本节课基本达成教学目标,但在教学细节和对学生个体差异的关注上还有待加强。

同课章节目录